|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Kochendorf mit

Jagstfeld (Stadt Bad Friedrichshall,

Landkreis Heilbronn)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Kochendorf,

wo bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts mehrere weltliche und geistliche

Herrschaften Besitzrechte hatten, bestand eine jüdische Gemeinde bis 1925. Ihre

Entstehung geht in die Zeit des 16./18. Jahrhunderts zurück. Erstmals

werden 1535, dann wieder 1556 Juden am Ort genannt. Der erste namentlich

bekannte Kochendorfer Jude war Isaak von Kochendorf (1588 erwähnt). Weitere

namentlich in Kochendorf genannte Juden waren Isaak (1592), Esaias (1594),

Lazarus (1617/20), Witwe des Joseph (1639). Nachdem seit 1670/72 der Ort zwei

Herrschaften gehörten (bislang schon die Herren von Greck, nun auch die Herren

von Saint André), lebten unter beiden Ortsherrschaften Juden.

Um 1735/40 kann eine jüdische Gemeinde am Ort vorausgesetzt werden.

Damals lebten die Kochendorfer Juden u.a. vom Geldverleih. Ein Erlass der

Deutschordens-Regierung von 1739 ordnete an, dass die Kochendorfer Juden an

Sonn- und Feiertagen bei den Ordensuntertanen kein Geld einziehen durften, und

drohte allen, die diesem Gebot zuwiderhandelten, Arreststrafen an.

Als Kochendorf 1806 an Württemberg fiel, lebten 78 jüdische Personen am

Ort. 1828 erscheinen bei der Annahme erblicher Familiennamen folgende Namen):

Neumann, Herz, Baruch, Däfele, Salomon, Kahn, Gutmann, Weissburger, Kalmann,

Levi, Moses, Eisig, Oppenheimer, Löw. Die meisten verdienten den

Lebensunterhalt als Handelsleute, mehrere jedoch auch als Metzger, einer als Bäcker.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1808 88 jüdische Einwohner, 1822 92, 1826 102, 1829 113, 1833 125,

1838 131, 1841 132, 1846 Höchstzahl mit 155 Personen, 1858 136, 1864

124, 1871 94, 1875 86, 1880 71, 1885 56, 1890 54, 1895 50, 1900 40, 1905 48,

1910 30. Von 1828 bzw. 1832 an gehörte

Neckarsulm als Filiale zur jüdischen Gemeinde in Kochendorf, die

Filialgemeinde wurde 1875 aufgelöst. Die in Neckarsulm lebenden jüdischen

Personen gehörten weiterhin zur Gemeinde in Kochendorf (nennt sich 1892

israelitische Gemeinde Kochendorf-Neckarsulm). 1847 gehörten zur Gemeinde

Kochendorf neben den in Neckarsulm lebenden jüdischen Personen auch diejenigen

in Oedheim und Gundelsheim (Allgemeine

Zeitung des Judentums 29.11.1847 S. 725).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

Religionsschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der auch als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe Ausschreibungen

der Stelle unten). Im 19. Jahrhundert genoss besondere Anerkennung am Ort Lehrer Isac Weil, der 1860 in Kochendorf sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern konnte

(siehe Berichte unten) und hier noch bis 1865 blieb. Ihm folgte 1865/66 für einige

Monate vertretungsweise Samuel Rödelsheimer (zuvor Lehrer in Buchau,

ab Januar 1867 in Pflaumloch). Weitere

Lehrer waren: um 1887 Lehrer Jakob Rosenthal (unklar, ob Lehrer in der

israelitischen Gemeinde, da als "Religionslehrer an der Großherzoglichen

Realschule [in Bad Wimpfen] zur Zeit in Kochendorf" genannt, siehe unten), um 1889/91 Lehrer

G. Ledermann, um 1892 Adolph

Mayer (unterrichtete auch in Oedheim, 1892

dort neun Kinder), 1893/94 Lehrer Max Marx (aus

Hohebach, ab 1894 in Rexingen, ab 1898

in Buchau), um 1896/1898 Siegfried Erlebacher (aus

Baisingen, ab 1901 in

Nordstetten, ab 1906 in

Oberdorf; unter ihm waren 1898 in

Kochendorf 12 Kinder zu unterrichten, in Oedheim neun Kinder), 1899

Moritz Kulb (um 1899/1903; aus Hösbach, ab 1901 Lehrer

in Sontheim, ab 1926 in

Öhringen), A. Adler (unterrichtete 1903

in Kochendorf elf, in Oedheim neun Kinder).

Die Gemeinde wurde

1832 dem Bezirksrabbinat Lehrensteinsfeld

zugeteilt.

An Vereinen gab es in der Gemeinde: um 1892 (Israelitische Gemeinde

Kochendorf-Neckarsulm) ein Talmud-Tora-Verein (1892 unter Leitung von D.

Kahn) und ein Israelitischer Frauenverein (1892 unter Leitung der Frau

von M. Herz, Frau Marie Herz, Frau von Th. Kahn), um 1898 ein Wohltätigkeitsverein

Gemilus Chessed. Dazu werden 1892/1903 vier Stiftungen genannt: die Süßkind'sche Stiftung, die Baruch'sche Stiftung, die Maromstiftung und die

Tefelestiftung. Um 1903 wird der Israelitische Frauenverein und ein Leseverein genannt.

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1892 (Israelitische

Gemeinde Kochendorf-Neckarsulm) L. Levi, D. Kahn, L. Herz und R. Reinganum

(letzterer aus Neckarsulm); um 1898/1903 D. Kahn, L. Herz

und L. Weißburger.

Im Ersten Weltkrieg wurden von den jüdischen Kriegsteilnehmern für ihren

Kriegseinsatz ausgezeichnet: 1915 Leo Weißburger sowie 1917 Wilhelm Weißburger

(Sohn von L. Weißburger), jeweils mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse.

Die jüdischen Familien lebten überwiegend vom Handel mit Vieh und

Landesprodukten. An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handelsbetrieben

im Besitz jüdischer Familien sind bekannt: Viehhandlung Emanuel und Julius Herz

(Hauptstraße 29), Kurz-, Weiß- und Wollwarengeschäft Hannchen Herz

(Kirchbrunnenstraße 4), Mehlhandlung Jakob Herz (Hauptstraße 30).

1933 lebten noch sieben jüdische Personen in Kochendorf. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert.

Von den in Kochendorf geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"; im "Gedenkbuch"

teilweise Eintragungen nicht unter "Kochendorf", sondern unter

"Bad Friedrichshall"): Karoline Grünstein geb. Herz (1857), Hannchen Herz (1872), Julie Herz (1870), Julius Jakob Herz (1871), Nathan

Seligmann Herz (1856), Hans Jaffé (1885), Jakob Jaffé (1884), Elise Kahn geb.

Weissburger (1892), Mina Maier (1869), Lina Salomon (1859), Hedwig Stern geb.

Herz (1869), Hedwig Weissburger (1880), Ludwig Weissburger (1905), Wilhelm

Weissburger (1902).

KZ-Außenkommando: Von September 1944 bis April 1945 bestand in Kochendorf ein Außenkommando des Konzentrationslagers Natzweiler/Elsaß. Die Zahl der Häftlinge betrug zwischen 1200 und 1700

Personen, darunter ein großer Teil Juden. Die Häftlinge arbeiteten vor allem im Salzbergwerk Kochendorf und in zwei Industriebetrieben. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren katastrophal. Obwohl mehrere

sogenannte Krankentransporte Kochendorf verließen (u.a. nach Dachau und Vaihingen an der Enz), starben hier

mindestens 389 Zwangsarbeiter. Sie wurden später auf den KZ-Friedhof am Reichertsberg in Kochendorf umgebettet. Eine Gedenkstätte mit Gedenktafel wurde hier eingerichtet.

In einer abgebauten Salzhalle des Besucherbergwerkes Bad Friedrichshall (Bergrat-Bilfinger-Straße) wurde 1999 eine Gedenkstätte und Ausstellung zur Geschichte des KZ-Außenkommandos Kochendorf eingerichtet. Träger der Gedenkstätte ist die Miklos-Klein-Stiftung Bad Friedrichshall.

In Jagstfeld bestand von ca. 1879 bis 1893

die jüdische Speisewirtschaft von Hermann Herz aus Kochendorf

(Deutschordensstraße 17; zwischen 1879 und 1892 gab es nahezu 30 Trauungen

jüdischer Paare in Jagstfeld).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1872 /

1876 / 1887 / 1891 / 1893

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1872:

"Religionslehrer- und Vorsänger-Gesuch. Die Gemeinde

Kochendorf sucht per 1. Januar 1873 einen Religionslehrer und Vorsänger,

welcher auch den Religionsunterricht in Oedheim und Neckarsulm

wöchentlich 2 Mal mit je 2 Stunden zu erteilen hat. Gehalt 475 fl. pro

Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte, unverheiratete

Bewerber wollen ihre Zeugnisse franko dem Unterzeichneten einsenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1872:

"Religionslehrer- und Vorsänger-Gesuch. Die Gemeinde

Kochendorf sucht per 1. Januar 1873 einen Religionslehrer und Vorsänger,

welcher auch den Religionsunterricht in Oedheim und Neckarsulm

wöchentlich 2 Mal mit je 2 Stunden zu erteilen hat. Gehalt 475 fl. pro

Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte, unverheiratete

Bewerber wollen ihre Zeugnisse franko dem Unterzeichneten einsenden.

Heilbronn am Neckar, 19. November 1872. Das Königlich Württembergisch

Bezirks-Rabbiner: Dr. M. Engelbert." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876:

"Die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in Kochendorf, welche

Mitte Juli dieses Jahres vakant wird, soll alsbald wieder besetzt werden.

Der Gehalt für diese Stelle, mit welcher der Religionsunterricht in

Oedheim und Neckarsulm verbunden ist, beträgt 8.0 (?) Mark pro Jahr

nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen ihre

Meldungen und Zeugnisse innerhalb 3 Wochen dem Unterzeichneten

einsehen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876:

"Die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in Kochendorf, welche

Mitte Juli dieses Jahres vakant wird, soll alsbald wieder besetzt werden.

Der Gehalt für diese Stelle, mit welcher der Religionsunterricht in

Oedheim und Neckarsulm verbunden ist, beträgt 8.0 (?) Mark pro Jahr

nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen ihre

Meldungen und Zeugnisse innerhalb 3 Wochen dem Unterzeichneten

einsehen.

Heilbronn am Neckar, 12. Juni 1876. Das Königliche Bezirksrabbiner. Dr.

M. Engelbert." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1887:

"Die Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Kochendorf

(Bezirksrabbinat Heilbronn am Neckar) soll am 1. Januar 1888 anderweitig

von einem ledigen Mann besetzt werden. Gehalt pro anno bei freier

Wohnung Mark 560 und Mark 18 Holzentschädigung, sowie einen für den

Religionsunterricht in Neckarsulm, 2 Kinder, wöchentlich 2 Stunden, aus

der israelitischen Zentralkirchenkasse zu beziehenden Gehalte von Mark 85

jährlich, nebst Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen ihre Meldungen

nebst Zeugnissen dem Unterzeichneten bis zum 1. November dieses Jahres

einsenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1887:

"Die Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Kochendorf

(Bezirksrabbinat Heilbronn am Neckar) soll am 1. Januar 1888 anderweitig

von einem ledigen Mann besetzt werden. Gehalt pro anno bei freier

Wohnung Mark 560 und Mark 18 Holzentschädigung, sowie einen für den

Religionsunterricht in Neckarsulm, 2 Kinder, wöchentlich 2 Stunden, aus

der israelitischen Zentralkirchenkasse zu beziehenden Gehalte von Mark 85

jährlich, nebst Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen ihre Meldungen

nebst Zeugnissen dem Unterzeichneten bis zum 1. November dieses Jahres

einsenden.

Heilbronn. Dr. M. Engelbert, Bezirksrabbiner." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1891:

"Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter

in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten

zu besetzen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1891:

"Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter

in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten

zu besetzen.

Jährliches Einkommen, bei freier Wohnung, Mark 560,

Holzgeldentschädigung Mark 18, für die Filiale Neckarsulm Mark 85 und

nicht unbedeutende Nebenverdienste.

Ledige, seminaristisch gebildete Lehrer wollen sich melden und Zeugnisse beifügen.

Kochendorf bei Heilbronn, 9. August 1891. Vorsteheramt: Levi." |

| |

Anzeige in "Der Israelit" vom 13. August 1891: "Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter

in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten

zu besetzen. Anzeige in "Der Israelit" vom 13. August 1891: "Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter

in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten

zu besetzen.

Jährliches Einkommen, bei freier Wohnung, Mark 560,

Holzgeldentschädigung Mark 18, für die Filiale

Neckarsulm Mark 85 und

nicht unbedeutende Nebenverdienste.

Ledige, seminaristisch gebildete Lehrer wollen sich melden und Zeugnisse beifügen.

Kochendorf bei Heilbronn, 9. August 1891. Vorsteheramt: Levi."

|

| |

Anzeige in "Jeschurun" vom 28. Juli 1893: "Religionslehrer

und Vorbeter (eventuell auch Schochet) wird in unserer Gemeinde auf 15.

September gesucht. Gehalt circa 700 Mark. Ledige Bewerber wollen sich melden.

Israelitisches Kirchenvorsteheramt, Kochendorf (Württemberg)." Anzeige in "Jeschurun" vom 28. Juli 1893: "Religionslehrer

und Vorbeter (eventuell auch Schochet) wird in unserer Gemeinde auf 15.

September gesucht. Gehalt circa 700 Mark. Ledige Bewerber wollen sich melden.

Israelitisches Kirchenvorsteheramt, Kochendorf (Württemberg)."

|

| |

Anzeige in "Der Israelit" vom 3. August 1893: "Religionslehrer

und Vorbeter Anzeige in "Der Israelit" vom 3. August 1893: "Religionslehrer

und Vorbeter

auch Schochet, wird in unserer Gemeinde auf 15. September gesucht. Gehalt

715 Mark, sowie Erträgnisse der Schechita.

Ledige Bewerber wollen sich melden beim

Israelitischen Kirchenvorsteheramt, Kochendorf (Württemberg)." |

25-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Isac Weil (1860)

Anmerkung: Lehrer Isak Aron Weil ist am 30. November 1808

in Rexingen geboren als Sohn von Aron Moses Weil und seiner Frau Guta geb. Levi.

Er war seit 1837 verheiratet mit der aus Sontheim stammenden Johanna geb.

Güldenstein. Aron Weil war bis 1865 Lehrer in Kochendorf, danach in Freudental. Zuletzt lebte er in Stuttgart als Privatier, wo er am 1. März 1883

gestorben ist. Seine Frau starb am 15. Juni 1894 in Stuttgart. Beide sind im

israelitischen Teil des Pragfriedhofes beigesetzt (Hahn Pragfriedhof S.

220).

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juni 1860:

"Aus Württemberg, im März (1860; Privatmitteilung). Wenn

Personen in hoher amtlicher Stellung fetiert werden, so ist dieses nicht

zu bewundern, wenn aber stilles Verdienst anerkannt wird, in einem

länglichen Kreise, wo das Jubiläisieren noch nicht zur herrschenden

Tagesmode geworden ist, so verdient es auch in weiteren Kreisen bekannt zu

werden. der schwäbische Merkur vom 2. dieses Monats berichtet: Am 28.

vorigen Monats (sc. Januar) beging die israelitische Gemeinde Kochendorf

am Sabbat das 25-jährige Dienstjubiläum ihres Schulmeisters und

Vorsängers Weil, der dort ein Vierteljahrhundert treu an Synagoge und

Schule wirkt. Der Jubilar sprach in der festlich geschmückten Synagoge in

der Sabbatpredigt über seine Wirksamkeit in tief gefühlter frommer Rede.

Die Gemeindeältesten überreichten ihm im Namen der Gemeinde einen

kostbaren silbernen Pokal mit sinnreichen Inschriften..." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Juni 1860:

"Aus Württemberg, im März (1860; Privatmitteilung). Wenn

Personen in hoher amtlicher Stellung fetiert werden, so ist dieses nicht

zu bewundern, wenn aber stilles Verdienst anerkannt wird, in einem

länglichen Kreise, wo das Jubiläisieren noch nicht zur herrschenden

Tagesmode geworden ist, so verdient es auch in weiteren Kreisen bekannt zu

werden. der schwäbische Merkur vom 2. dieses Monats berichtet: Am 28.

vorigen Monats (sc. Januar) beging die israelitische Gemeinde Kochendorf

am Sabbat das 25-jährige Dienstjubiläum ihres Schulmeisters und

Vorsängers Weil, der dort ein Vierteljahrhundert treu an Synagoge und

Schule wirkt. Der Jubilar sprach in der festlich geschmückten Synagoge in

der Sabbatpredigt über seine Wirksamkeit in tief gefühlter frommer Rede.

Die Gemeindeältesten überreichten ihm im Namen der Gemeinde einen

kostbaren silbernen Pokal mit sinnreichen Inschriften..." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Juli 1860:

"Aus Württemberg, Ende Mai (1860; Privatmitteilung). Die

israelitische Gemeinde Kochendorf feierte am 28. Januar dieses

Jahres das 25-jährige Dienstjubiläum ihres Schullehrers und

Vorsängers Isac Weil. Schon am frühen Morgen gingen von einzelnen

Gemeindegenossen und ehemaligen und abwesenden Schülern Glückwünsche

unter Anschluss von Festgeschenken ein. Um 8 1/2 Uhr begann der

Gottesdienst in der festlich geschmückten Synagoge, wo sich neben

sämtlichen israelitischen Gemeindegenossen auch viele christliche Einwohner

einfanden. In der Predigt sprach der Jubilar in tief gefühlter Rede über

seine Wirksamkeit. Es war nicht ein einziger unter den zahlreichen

Zuhörern, welcher nicht sichtlich ergriffen war. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Juli 1860:

"Aus Württemberg, Ende Mai (1860; Privatmitteilung). Die

israelitische Gemeinde Kochendorf feierte am 28. Januar dieses

Jahres das 25-jährige Dienstjubiläum ihres Schullehrers und

Vorsängers Isac Weil. Schon am frühen Morgen gingen von einzelnen

Gemeindegenossen und ehemaligen und abwesenden Schülern Glückwünsche

unter Anschluss von Festgeschenken ein. Um 8 1/2 Uhr begann der

Gottesdienst in der festlich geschmückten Synagoge, wo sich neben

sämtlichen israelitischen Gemeindegenossen auch viele christliche Einwohner

einfanden. In der Predigt sprach der Jubilar in tief gefühlter Rede über

seine Wirksamkeit. Es war nicht ein einziger unter den zahlreichen

Zuhörern, welcher nicht sichtlich ergriffen war.

Nach der Predigt begaben sich die Gemeindeältesten vor die heilige Lade,

sprachen dem Jubilar ihre Anerkennung über seine Wirksamkeit in Synagoge

und Schule aus und überreichten ihm im Namen der Gemeinde einen sehr

kostbaren silbernen Pokal mit entsprechenden sinnreichen Inschriften.

Hierauf trat die israelitische Schuljugend vor, sprach durch eine

Abordnung ihre Dankbarkeit und Glückwünsche aus, und überreichte

ebenfalls ein sehr schönes Andenken.

Nach dem Gottesdienste begaben sich sämtliche Familiengenossen, Männer

und Frauen, in die Wohnung des Gefeierten, brachten ihm dort ihre besonderen

Glückwünsche dar, und an der Heiterkeit, die in dieser Versammlung

herrschte, konnte man deutlich sehen, wie sich's jeder Einzelne angelegen

sein ließ, das Fest zu seinem eigenen zu machen. Abends brachte der

christliche Gesangverein dem Jubilar ein Ständchen. Von vielen seiner

Kollegen, um die er sich teils durch Beiträge für die pädagogischen

Journale, teils und besonders in letzter Zeit durch Anregung zu

Versammlungen und Einreichung von Bittschriften behufs der

Besoldungs-Aufbesserung der israelitischen Konfessions-Schullehrer

Württembergs verdient gemacht hat, trafen Glückwünsche

ein." |

Lehrer Isac Weil verkauft zwei Torarollen

(1862)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. April 1862:

"Zwei Gesetzesrollen, Sifrei HaTora Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 8. April 1862:

"Zwei Gesetzesrollen, Sifrei HaTora

sind dem Verkaufe ausgesetzt und wollen sich Kaufsliebhaber gefälligst

wenden an

J. Weil, Lehrer und Vorsänger zu Kochendorf in

Württemberg." |

Lehrer Isac Weil ist

Vertrauensmann der Regierung in der Regelung der neuen Schulgesetzgebung (1863)

Anmerkung: die Berufung von Lehrer Weil scheint nicht unumstritten gewesen zu

sein, da Lehrer Leopold Liebmann in Esslingen damals eine herausragende Rolle in

der jüdischen Lehrerschaft Württembergs innehatte. Auch gerät die Berufung Weils in die

damalige starke Auseinandersetzung zwischen den liberal gesinnten und den

orthodox geprägten jüdischen Gemeindegliedern Württembergs, das heißt - im Blick

auf die unten stehenden Artikel - zwischen der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

(liberal) und der Zeitschrift "Der Israelit" (orthodox).

Artikel

in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 24. November 1863: "Aus

Württemberg, im November (Privatmitteilung). Der neue Gesetzentwurf zur

Regelung der bürgerlichen Stellung der Israeliten ist erschienen. Der

Judeneid soll fallen, die Zivilehe gestattet und die

Armenunterhaltung den bürgerlichen Gemeinden zugewiesen werden. Auch die

neue Schulgesetzgebung liegt im Entwurf vor. Nicht Herr Lehrer Liebmann

aus Esslingen sondern Herr Lehrer

Weil aus Kochendorf war als Vertrauensmann einberufen. Die Gehalte der

Lehrer werden erhöht, alle Leistungen beim Gottesdienste von Seiten der

Lehrer müssen besonders honoriert werden. Die israelitischen Lehrer und

Schulen bleiben den königlichen Oberschulbehörden untergeordnet, nur

der Religionsunterricht bleibt den Rabbinern unterstellt. Das

Kultministerium beruhigt die israelitischen Lehrer wegen der gefürchteten

Aufhebung der Konfessionsschulen; deren Auflösung kann nur stattgegeben

werden, wenn die derweiligen Inhaber anderweitig versorgt sind. Das System

der Oberlehrer wird eingeführt und den Gemeinden wird eine

Mitbeaufsichtigung der Schulen gestattet. Die Schulinspektoren, sowohl die

örtlichen als die Bezirksschulinspektoren, müssen eine Prüfung in Pädagogik

und Didaktik bestehen. - In Stuttgart

und Buchau wurde der 18. Oktober in den

Synagogen festlich begangen und haben beide Redner ihre Aufgabe musterhaft

gelöst. Artikel

in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 24. November 1863: "Aus

Württemberg, im November (Privatmitteilung). Der neue Gesetzentwurf zur

Regelung der bürgerlichen Stellung der Israeliten ist erschienen. Der

Judeneid soll fallen, die Zivilehe gestattet und die

Armenunterhaltung den bürgerlichen Gemeinden zugewiesen werden. Auch die

neue Schulgesetzgebung liegt im Entwurf vor. Nicht Herr Lehrer Liebmann

aus Esslingen sondern Herr Lehrer

Weil aus Kochendorf war als Vertrauensmann einberufen. Die Gehalte der

Lehrer werden erhöht, alle Leistungen beim Gottesdienste von Seiten der

Lehrer müssen besonders honoriert werden. Die israelitischen Lehrer und

Schulen bleiben den königlichen Oberschulbehörden untergeordnet, nur

der Religionsunterricht bleibt den Rabbinern unterstellt. Das

Kultministerium beruhigt die israelitischen Lehrer wegen der gefürchteten

Aufhebung der Konfessionsschulen; deren Auflösung kann nur stattgegeben

werden, wenn die derweiligen Inhaber anderweitig versorgt sind. Das System

der Oberlehrer wird eingeführt und den Gemeinden wird eine

Mitbeaufsichtigung der Schulen gestattet. Die Schulinspektoren, sowohl die

örtlichen als die Bezirksschulinspektoren, müssen eine Prüfung in Pädagogik

und Didaktik bestehen. - In Stuttgart

und Buchau wurde der 18. Oktober in den

Synagogen festlich begangen und haben beide Redner ihre Aufgabe musterhaft

gelöst.

Es entsteht jetzt Mangel an musikalisch gebildeten Kantoren und es wäre sehr

wünschenswert, wenn bei der Bildung der Lehrer die Musik und der Gesang mehr

berücksichtigt würden. Drei Gemeinden in Württemberg sind jetzt mit Orgeln

beim Gottesdienst versehen; sie werden aber wohl länger vereinzelt stehen,

denn die Stuttgarter Liturgie ist sonst nirgends eingeführt. In

Ulm wird bald ein Synagogenbau zum

Bedürfnis werden und Heilbronn muss

auch folgen. Das Judentum blüht in den guten Städten. " |

| |

Artikel

in "Der Israelit" vom 25. November 1863: "Aus Württemberg,

12. November. Der von der württembergischen Regierung seinerzeit dem

ständigen Ausschüsse zugestellte Gesetzesentwurf über die die

Gleichstellung der Israeliten in Absicht auf die bürgerlichen

Verhältnisse - wie dies in staatsrechtlicher Hinsicht bereits der Fall ist -

soll von der ständigen Kommission beraten und auf Annahme des Entwurfs

angetragen sein. Als ein neuer Beweis, wie sehr es der königlichen Regierung

um diese Gleichstellung in allen Zweigen der Verwaltung ernst ist, mag

indessen auch der Umstand gelten, dass in die neulich zur Beratung über

Revision des allgemeinen Schulgesetzes zusammengetretene Kommission -

bestehend aus dem Referenten beider Oberschulbehörden (?), den

Seminarrektoren, vier Bezirksbeamten und einigen Geistlichen und Lehrern der

evangelischen und katholischen Konfession - auch ein Mitglied des

israelitischen Schulvorstandes, nämlich Lehrer Weil in Kochendorf,

von dem königlichen Kultusministerium berufen wurde. Es sollen die

Beratungen gedachter Kommission, welche stets unter der unmittelbaren sehr

umsichtigen Leitung des Herrn Kultusministers gefördert wurden, circa zwei

Wochen in Anspruch genommen haben und durch dieselben sowohl der Stand der

Schulen wesentlich gehoben, als die ökonomischen Verhältnisse der Lehrer

verbessert werden." Artikel

in "Der Israelit" vom 25. November 1863: "Aus Württemberg,

12. November. Der von der württembergischen Regierung seinerzeit dem

ständigen Ausschüsse zugestellte Gesetzesentwurf über die die

Gleichstellung der Israeliten in Absicht auf die bürgerlichen

Verhältnisse - wie dies in staatsrechtlicher Hinsicht bereits der Fall ist -

soll von der ständigen Kommission beraten und auf Annahme des Entwurfs

angetragen sein. Als ein neuer Beweis, wie sehr es der königlichen Regierung

um diese Gleichstellung in allen Zweigen der Verwaltung ernst ist, mag

indessen auch der Umstand gelten, dass in die neulich zur Beratung über

Revision des allgemeinen Schulgesetzes zusammengetretene Kommission -

bestehend aus dem Referenten beider Oberschulbehörden (?), den

Seminarrektoren, vier Bezirksbeamten und einigen Geistlichen und Lehrern der

evangelischen und katholischen Konfession - auch ein Mitglied des

israelitischen Schulvorstandes, nämlich Lehrer Weil in Kochendorf,

von dem königlichen Kultusministerium berufen wurde. Es sollen die

Beratungen gedachter Kommission, welche stets unter der unmittelbaren sehr

umsichtigen Leitung des Herrn Kultusministers gefördert wurden, circa zwei

Wochen in Anspruch genommen haben und durch dieselben sowohl der Stand der

Schulen wesentlich gehoben, als die ökonomischen Verhältnisse der Lehrer

verbessert werden." |

| |

Artikel

in "Der Israelit" vom 9. Dezember 1863: "Vom Neckar.

Herr Rabbiner Dr. Engelbert in

Lehrensteinsfeld berichtet in Nummer 47 der 'Allgemeinen Zeitung des

Judentums' über die Berufung des Herrn Lehrers Weil in Kochendorf in

die Schulkommission; auch wir kennen Herrn Weil als gebildeten und tüchtigen

Lehrer, weshalb wir bedauern müssen, dass der erwähnte Berichterstatter

demselben sein verdientes Lob nicht spenden konnte, ohne uns den Pferdefuß

sehen zu lassen. Würde es etwa der Würdigkeit des Herrn Weil Eintrag tun,

wenn es neben ihm, was sicherlich der Fall ist, noch andere ebenso würdige

Lehrer gebe, die aber umgangen werden mussten, weil die Behörde eben nur

einen berufen konnte? Hat nicht dieselbe 'Allgemeine Zeitung des Judentums'

unlängst fälschlich berichtet, Herr Lehrer Liebmann aus

Esslingen wäre in die Kommission

berufen und diesen bei dieser Gelegenheit mit noch mehr Lobspendungen

übergossen, nun ist Herr Weil auf einmal vor Allen der Würdigste. Wir kennen

das hier zu Lande wohl; Herr Dr. Engelbert wollte eben im Vorübergehen einem

gewissen Lehrer Eins versetzen, darum ist er Herrn Weil ... Wir möchten uns

auch die bescheidene Frage erlauben, woher denn Herr Dr. Engelbert in der

kurzen Zeit seines Aufenthalts in Württemberg alle Lehrer schon so genau

kenne, dass er den würdigsten schon herausgefunden. Uns will das als

Arroganz erscheinen, die aber die Lehrer Württembergs darum nicht in

Harnisch bringen wird, weil sie wissen, dass gewisse Leute nicht eher

Zeitungsartikel schreiben, bis sie ihren Gönnern schmeicheln oder auf

ehrliche Weise unangreifbare Feinde beleidigen wollen; dann finden Sie in

der Zeitung des Judentums einen geräumigen Tummelplatz. Artikel

in "Der Israelit" vom 9. Dezember 1863: "Vom Neckar.

Herr Rabbiner Dr. Engelbert in

Lehrensteinsfeld berichtet in Nummer 47 der 'Allgemeinen Zeitung des

Judentums' über die Berufung des Herrn Lehrers Weil in Kochendorf in

die Schulkommission; auch wir kennen Herrn Weil als gebildeten und tüchtigen

Lehrer, weshalb wir bedauern müssen, dass der erwähnte Berichterstatter

demselben sein verdientes Lob nicht spenden konnte, ohne uns den Pferdefuß

sehen zu lassen. Würde es etwa der Würdigkeit des Herrn Weil Eintrag tun,

wenn es neben ihm, was sicherlich der Fall ist, noch andere ebenso würdige

Lehrer gebe, die aber umgangen werden mussten, weil die Behörde eben nur

einen berufen konnte? Hat nicht dieselbe 'Allgemeine Zeitung des Judentums'

unlängst fälschlich berichtet, Herr Lehrer Liebmann aus

Esslingen wäre in die Kommission

berufen und diesen bei dieser Gelegenheit mit noch mehr Lobspendungen

übergossen, nun ist Herr Weil auf einmal vor Allen der Würdigste. Wir kennen

das hier zu Lande wohl; Herr Dr. Engelbert wollte eben im Vorübergehen einem

gewissen Lehrer Eins versetzen, darum ist er Herrn Weil ... Wir möchten uns

auch die bescheidene Frage erlauben, woher denn Herr Dr. Engelbert in der

kurzen Zeit seines Aufenthalts in Württemberg alle Lehrer schon so genau

kenne, dass er den würdigsten schon herausgefunden. Uns will das als

Arroganz erscheinen, die aber die Lehrer Württembergs darum nicht in

Harnisch bringen wird, weil sie wissen, dass gewisse Leute nicht eher

Zeitungsartikel schreiben, bis sie ihren Gönnern schmeicheln oder auf

ehrliche Weise unangreifbare Feinde beleidigen wollen; dann finden Sie in

der Zeitung des Judentums einen geräumigen Tummelplatz.

Über die sonstigen Behauptungen des Herrn Doktors müssen wir einige Zweifel

aussprechen. Wir stimmen mit ihm überein, dass viele unserer Gemeinden

religiös sind; es ist aber unwahr, dass das von der Tätigkeit der

Oberkirchenbehörde herrührt. Es kann unmöglich wahr sein, dass man in

den Duodezgemeinden des Lehrener

Bezirks täglich zweimal Gottesdienst hält, weil es nicht Minjan geben

würde; wir wollen Herrn Dr. Engelbert mehrere Haushaltungen nennen, die

nicht koscher sind; in Heilbronn allein sind sieben Geschäfte

offen und mehrere lassen durch Kommissionäre arbeiten. Zwei Lehrer des

Bezirks, die Schochetim (Schächter) sind, lassen unter ihren Augen

ihre Kinder am Schabbat arbeiten.

Wir vermissen in der Liste der von Herrn Dr. Engelbert aufgezählten Bezirke

manchen Ortsnamen; sind diese nicht auch auf der Karte von Württemberg zu

finden? Wenn er Laupheim nennt, so

müssen wir ihn an Ulm erinnern, wo das

Unjudentum (aus Sicht des 'Israelit': das liberale Judentum) so dick

wie die dortigen Festungsmauern ist; bei der Erwähnung von

Braunsbach müssen wir in

Crailsheim denken, wo man erst

neuerdings die Stuttgarter Liturgie eingeführt hat; steht dieses auch auf

dem Boden des Schulchan Aruch (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schulchan_Aruch) ? Was Herr Dr.

Engelbert über unsere religiösen Zustände sagt ist unverkennbar tendenziöse

Übertreibung, die es mit der Wahrheit nicht sehr genau zu nehmen scheint." |

Lehrer Isac Weil wird nach

Freudental versetzt (1865)

Artikel

in "Der israelitische Lehrer" vom 2. März 1865: "Württemberg.

Herr Lehrer Rosenthal in Crailsheim

hat den Synodalpreis erhalten, Weil von Kochendorf ist nach

Freudental an die Stelle des Ludwig

Stern ... befördert worden. Nach dem neuesten Etat werden 28

israelitische Lehrer 400 fl.; 4 weitere 425 fl.; zwei andere 500 fl. und

einer 600 fl. Gehalt jährlich erhalten. Ein Unterlehrer 42 fl., ein anderer

260 fl. und ein Hilfslehrer 170 fl." Artikel

in "Der israelitische Lehrer" vom 2. März 1865: "Württemberg.

Herr Lehrer Rosenthal in Crailsheim

hat den Synodalpreis erhalten, Weil von Kochendorf ist nach

Freudental an die Stelle des Ludwig

Stern ... befördert worden. Nach dem neuesten Etat werden 28

israelitische Lehrer 400 fl.; 4 weitere 425 fl.; zwei andere 500 fl. und

einer 600 fl. Gehalt jährlich erhalten. Ein Unterlehrer 42 fl., ein anderer

260 fl. und ein Hilfslehrer 170 fl." |

Lehrer Samuel Rödelsheimer wird von

Buchau nach Kochendorf versetzt (1866)

Artikel

in "Der Israelit" vom 30. Mai 1866: "Aus Württemberg.

Schulstatistik p.2 1865. Im Jahre 1865 sind folgende israelitische

Schulstellen ausgeschrieben und nachbenannten Lehrern übertragen worden: am

30. Juni die zu Kochendorf Herrn Rödelsheimer, bisher

Unterlehrer in Buchau; am 25. August die

zu Hohebach Herrn Sänger, bisher

Schulmeister zu Braunsbach, mit je 300

fl. fixem Einkommen neben freier Wohnung; am 24. November die zu

Ernsbach Herrn Rothschild, bisher

Amtsverweser daselbst, mit 400 fl. Gehalt und freier Wohnung. (Das neueste

Schulgesetz hat auch die beiden ersteren Gehalte auf das jetzige Minimum von

400 fl. erhöht und Herr Rödelsheimer hat die Stelle in Kochendorf

nicht angetreten, sondern ist auf seine Bitte nach

Pflaumloch versetzt worden.)

Pensioniert wurden die Lehrer Löwenstein in

Pflaumloch und Wassermann in

Lauchheim." Artikel

in "Der Israelit" vom 30. Mai 1866: "Aus Württemberg.

Schulstatistik p.2 1865. Im Jahre 1865 sind folgende israelitische

Schulstellen ausgeschrieben und nachbenannten Lehrern übertragen worden: am

30. Juni die zu Kochendorf Herrn Rödelsheimer, bisher

Unterlehrer in Buchau; am 25. August die

zu Hohebach Herrn Sänger, bisher

Schulmeister zu Braunsbach, mit je 300

fl. fixem Einkommen neben freier Wohnung; am 24. November die zu

Ernsbach Herrn Rothschild, bisher

Amtsverweser daselbst, mit 400 fl. Gehalt und freier Wohnung. (Das neueste

Schulgesetz hat auch die beiden ersteren Gehalte auf das jetzige Minimum von

400 fl. erhöht und Herr Rödelsheimer hat die Stelle in Kochendorf

nicht angetreten, sondern ist auf seine Bitte nach

Pflaumloch versetzt worden.)

Pensioniert wurden die Lehrer Löwenstein in

Pflaumloch und Wassermann in

Lauchheim." |

Lehrer Jakob Rosenthal eröffnet ein Israelitischen

Knaben-Pensionat in Wimpfen (1887)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1887: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1887:

"Israelitisches Knaben-Pensionat

Wimpfen am Neckar.

Für auswärtige Israeliten, welche die Großherzogliche Realschule

besuchen wollen, um an derselben die Einjährigenberechtigung*) zu

erlangen, errichtet der Unterzeichnete zum Herbst dieses Jahres dahier ein

Pensionat. Streng religiöses Leben, Sabbat-Gottesdienst, - auf

Wunsch der Eltern Dispensation von den schriftlichen Arbeiten am

Samstag - gewissenhafte Aufsicht, vorzügliche Pflege. Gute

Referenzen. Baldige Meldungen erwünscht. Beginn des Wintersemesters Mitte

September 1887. Näheres durch die Prospekte. Jakob Rosenthal,

Religionslehrer an der Großherzoglichen Realschule zur Zeit in

Kochendorf.

*) wird nach den gesetzlichen Bestimmungen Demjenigen, der die oberste

Klasse zur Zufriedenheit des Lehrer-Kollegiums absolviert hat, ohne

besonderes Examen erteilt." |

Zum Tod von Adolf Mayer (in den 1890er-Jahren Lehrer in Kochendorf) (1930)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli

1930: "Adolf Mayer, Niederhochstadt. Am 4. Juni machte ein Herzschlag

seinem arbeitsfreudigen Leben ein Ende. Die Munterkeit und Frische, die

wir 8 Tage zuvor auf der Jahresversammlung in

Landau an dem seit längerer

Zeit leidenden Kollegen feststellen durften, war nur das Aufblühen

gewesen vor dem Verwelken. Adolf Mayer hat zuerst in Kochendorf

(Württemberg) und Rockenhausen

einige Jahre gewirkt, aber fast die ganze Kraft - 34 Jahre - seines Lebens

gehörte der Gemeinde Niederhochstadt. Die Trauerrede des Bezirksrabbiners

Herrn Dr. Einstein, die Abschiedsworte des Gemeindevorstandes Herrn M.

Dreifuß, des Pfälzer Verbandsvorsitzenden Herrn Kommerzienrat Joseph,

eines christlichen Ortskollegen und des Schreibers dieser Zeilen

zeichneten noch einmal voll Dankbarkeit und Verehrung das Bild dieses

Lehrerlebens, in seiner Lauterkeit, Berufshingebung, in seiner Treue und

Gewissenhaftigkeit im Kleinen wie im Großen, - das Bild einer

Persönlichkeit, die alle Kraft des Herzens und Geistes in den Dienst

ihres heiligen Amtes gestellt. Die Gemeinde

Niederhochstadt verliert - o

Schicksal der Landgemeinden! - ihren geistigen Mittelpunkt, wir aber

verlieren einen braven Freund und Kollegen. Wir werden ihm ein ehrendes

Gedenken bewahren. Schottland." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli

1930: "Adolf Mayer, Niederhochstadt. Am 4. Juni machte ein Herzschlag

seinem arbeitsfreudigen Leben ein Ende. Die Munterkeit und Frische, die

wir 8 Tage zuvor auf der Jahresversammlung in

Landau an dem seit längerer

Zeit leidenden Kollegen feststellen durften, war nur das Aufblühen

gewesen vor dem Verwelken. Adolf Mayer hat zuerst in Kochendorf

(Württemberg) und Rockenhausen

einige Jahre gewirkt, aber fast die ganze Kraft - 34 Jahre - seines Lebens

gehörte der Gemeinde Niederhochstadt. Die Trauerrede des Bezirksrabbiners

Herrn Dr. Einstein, die Abschiedsworte des Gemeindevorstandes Herrn M.

Dreifuß, des Pfälzer Verbandsvorsitzenden Herrn Kommerzienrat Joseph,

eines christlichen Ortskollegen und des Schreibers dieser Zeilen

zeichneten noch einmal voll Dankbarkeit und Verehrung das Bild dieses

Lehrerlebens, in seiner Lauterkeit, Berufshingebung, in seiner Treue und

Gewissenhaftigkeit im Kleinen wie im Großen, - das Bild einer

Persönlichkeit, die alle Kraft des Herzens und Geistes in den Dienst

ihres heiligen Amtes gestellt. Die Gemeinde

Niederhochstadt verliert - o

Schicksal der Landgemeinden! - ihren geistigen Mittelpunkt, wir aber

verlieren einen braven Freund und Kollegen. Wir werden ihm ein ehrendes

Gedenken bewahren. Schottland." |

Berichte aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Die jüdische Gemeinde in Kochendorf

innerhalb des Rabbinates Lehrensteinsfeld (1847)

Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 29. November 1847

(die Zahlen beziehen sich auf die Zahl der jeweiligen jüdischen Einwohner

in den Orten): Artikel in "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 29. November 1847

(die Zahlen beziehen sich auf die Zahl der jeweiligen jüdischen Einwohner

in den Orten):

"VIII. Lehrensteinsfeld 1)

Lehrensteinsfeld Oberamt Weinsberg 133

(Rabbiner Löwengardt)

2) Affaltrach mit den Israeliten daselbst und in

Eschenau 180/108

3)

Kochendorf Oberamt Neckarsulm mit den Israeliten daselbst und in Gundelsheim,

Neckarsulm und

Oedheim 129/6/50/3 und 90.

4) Massenbachhausen Oberamt

Brackenheim mit den Israeliten daselbst

und in Bonfeld 89/124

5) Sontheim Oberamt Heilbronn mit den Israeliten daselbst und in

Heilbronn,

Horkheim und

Talheim 103/115/66/81. " |

Hinweise auf das Memorbuch der

jüdischen Gemeinde Kochendorf von 1732 (1887)

Aus

einem Artikel in "Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur" 1887 S.

50: "In dem Memorbuche von Kochendorf (geschrieben 1732 von

Israel ben Ahron aus Dürkheim an der

Haardt), dass mir jüngsthin zur Einsicht vorlag, fand ich in dem

Verzeichnisse von Gemeinden und Persönlichkeiten, die von den Verfolgungen

des ersten Kreuzzuges (1096) betroffen wurden, auch Ephraim ben Tamar,

Rabbiner in Frankfurt am Main, genannt (siehe Adolf Brüll

populär-wissenschaftliche Monatsblätter VI,132). Die betreffende Stelle

lautet Kehilat Frankfurt wejoschwiah we haraw ras Ephraim bar tamar ...

ubeni jeschiwto (die jüdische Gemeinde Frankfurt und seine Mitglieder

und Rabbiner Ephraim ben Tamar und die Schüler seine Jeschiwa). Nach einer

Mitteilung Neubauers ist die Quelle Zunz's (Literaturgeschichte S. 618

No.26, 20) ebenfalls ein Memorbuch, in welchem jedoch nicht erwähnt wird,

dass Ephraim ben Tamara Rabbiner in Frankfurt war." Aus

einem Artikel in "Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur" 1887 S.

50: "In dem Memorbuche von Kochendorf (geschrieben 1732 von

Israel ben Ahron aus Dürkheim an der

Haardt), dass mir jüngsthin zur Einsicht vorlag, fand ich in dem

Verzeichnisse von Gemeinden und Persönlichkeiten, die von den Verfolgungen

des ersten Kreuzzuges (1096) betroffen wurden, auch Ephraim ben Tamar,

Rabbiner in Frankfurt am Main, genannt (siehe Adolf Brüll

populär-wissenschaftliche Monatsblätter VI,132). Die betreffende Stelle

lautet Kehilat Frankfurt wejoschwiah we haraw ras Ephraim bar tamar ...

ubeni jeschiwto (die jüdische Gemeinde Frankfurt und seine Mitglieder

und Rabbiner Ephraim ben Tamar und die Schüler seine Jeschiwa). Nach einer

Mitteilung Neubauers ist die Quelle Zunz's (Literaturgeschichte S. 618

No.26, 20) ebenfalls ein Memorbuch, in welchem jedoch nicht erwähnt wird,

dass Ephraim ben Tamara Rabbiner in Frankfurt war." |

| |

Mitteilung

in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" 1888 S. 396: "Der

8. Jahrgang der von N. Brüll herausgegebenen 'Jahrbücher für jüdische

Geschichte und Literatur' (Frankfurt am Main, Reitz und Köhler 1877, IV und

188 Seiten) enthält unter den Misszellen auch einiges auf Juden in

Deutschland Bezügliche. S. 49-51: Auszug aus Büchers Werk (vgl. Zeitschrift

I, S. 291f) mit Hinweis auf ein Memorbuch von Kochendorf 1732. S.

60-62 werden zum Teil aus Responsen, Synoden der deutschen Juden im

Mittelalter nachgewiesen, zum Beispiel in Nürnberg (13. Jahrhundert), Mainz

(1307). S. 44-48 über ein 'Sendschreiben Saul Lewins über den in Altona über

ihn verhängten Bann' (1790), ein bisher nur teilweise bekanntes

interessantes Aktenstück mitgeteilt. Auch die Rezensionen behandeln einzelne

gleichfalls von uns besprochene Schriften." Mitteilung

in "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" 1888 S. 396: "Der

8. Jahrgang der von N. Brüll herausgegebenen 'Jahrbücher für jüdische

Geschichte und Literatur' (Frankfurt am Main, Reitz und Köhler 1877, IV und

188 Seiten) enthält unter den Misszellen auch einiges auf Juden in

Deutschland Bezügliche. S. 49-51: Auszug aus Büchers Werk (vgl. Zeitschrift

I, S. 291f) mit Hinweis auf ein Memorbuch von Kochendorf 1732. S.

60-62 werden zum Teil aus Responsen, Synoden der deutschen Juden im

Mittelalter nachgewiesen, zum Beispiel in Nürnberg (13. Jahrhundert), Mainz

(1307). S. 44-48 über ein 'Sendschreiben Saul Lewins über den in Altona über

ihn verhängten Bann' (1790), ein bisher nur teilweise bekanntes

interessantes Aktenstück mitgeteilt. Auch die Rezensionen behandeln einzelne

gleichfalls von uns besprochene Schriften."

|

Ergebnisse von Kollekten in der

Gemeinde (1898/1899)

Mitteilung in "Der Israelit" vom 2. Juni 1898: "Kochendorf. Durch Lehrer S. Erlebacher, A. Challah-Geld von

nachgenannten Frauen daselbst: Therese Kahn 1.70, Ricka Herz 1.20, Emma

Weißburger 1, Fanny Salomon 1.40, Karoline Jaffé 1.50. Bertha Maier 1.20,

Frl. Hannchen Herz 0.80. Mitteilung in "Der Israelit" vom 2. Juni 1898: "Kochendorf. Durch Lehrer S. Erlebacher, A. Challah-Geld von

nachgenannten Frauen daselbst: Therese Kahn 1.70, Ricka Herz 1.20, Emma

Weißburger 1, Fanny Salomon 1.40, Karoline Jaffé 1.50. Bertha Maier 1.20,

Frl. Hannchen Herz 0.80.

- Aus Oedheim von den Frauen: Sophie Rosenstein 3, Fanny Rosenstein

2.30, Fanny Strauß 2, Fanny Mannheimer 1.20, Fanny Mergentheimer 1.30, Jette

Strauß 1, Emma Kaufmann 3 Mark.

B. Synagogenspenden aus Kochendorf von: Kirchenrat Dr. Kroner aus

Stuttgart 1, Rabbiner L. Kahn aus Heilbronn 1, Lehrer Erlebacher

5, David Kahn 0.30, Leopold Herz 0.50, Louis Herz 0.90, Louis Maier 1.50,

Max Maier 1, Lippmann Herz, Aron Herz und A. Bodenheimer à 0.50 = 1.50,

Lehmann aus Heilbronn 0.50 M. -

C. Rest vom M"HSch in Kochendorf 1.24 M.

D. Aus der Gemeindekasse Kochendorf 20, aus der in

Oedheim 10

M. Zusammen abzüglich Porto und Einzugsgebühren 66.24 M., wovon 30 M.

Mazzot und 5.24 M. für R. VIII." |

| |

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 26. Oktober 1899: "Kochendorf.

Durch Lehrer M. Kulb, Challah-Geld, A. aus Kochendorf von den

Frauen: Emma Weißburger 1, Sara Herz 2, Therese Kahn 1.60, Bertha Maier

1.10, Friedericke Herz 1, Karoline Jaffe 0.80, Frl. Hannchen Herz 0.60 M. —

B. Aus Oedheim von: Emma Kaufmann 3,

Adelheid Mannheimer 1, Fanni Mannheimer 1, Fanni Strauß 1, Witwe Kaufmann 1,

Frl. Mergentheimer 1 M. Zusammen abzüglich Porto 15.80 Mark." Mitteilung

in "Der Israelit" vom 26. Oktober 1899: "Kochendorf.

Durch Lehrer M. Kulb, Challah-Geld, A. aus Kochendorf von den

Frauen: Emma Weißburger 1, Sara Herz 2, Therese Kahn 1.60, Bertha Maier

1.10, Friedericke Herz 1, Karoline Jaffe 0.80, Frl. Hannchen Herz 0.60 M. —

B. Aus Oedheim von: Emma Kaufmann 3,

Adelheid Mannheimer 1, Fanni Mannheimer 1, Fanni Strauß 1, Witwe Kaufmann 1,

Frl. Mergentheimer 1 M. Zusammen abzüglich Porto 15.80 Mark." |

Die jüdische Gemeinde Kochendorf

wird aufgelöst, die hier und in Neckarsulm noch

lebenden jüdischen Personen werden der jüdischen Gemeinde Heilbronn zugeteilt

(1925)

Artikel in "Der Israelit" vom 19. November 1925: "Stuttgart,

1. Nov. Wie die Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs mitteilt, sind mit Zustimmung der Israelitischen

Landesversammlung durch Anordnung des Oberrats der Israelitischen

Religionsgemeinschaft Württembergs die Israelitischen Religionsgemeinden:

1. Aufhausen, OA. Neresheim, 2.

Ernsbach OA. Öhringen, 3. Kochendorf

OA. Neckarsulm, 4. Nordstetten OA.

Horb aufgelöst worden. Das Vermögen der aufgelösten Gemeinden geht auf die

Israelitische Zentralkasse über. Artikel in "Der Israelit" vom 19. November 1925: "Stuttgart,

1. Nov. Wie die Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs mitteilt, sind mit Zustimmung der Israelitischen

Landesversammlung durch Anordnung des Oberrats der Israelitischen

Religionsgemeinschaft Württembergs die Israelitischen Religionsgemeinden:

1. Aufhausen, OA. Neresheim, 2.

Ernsbach OA. Öhringen, 3. Kochendorf

OA. Neckarsulm, 4. Nordstetten OA.

Horb aufgelöst worden. Das Vermögen der aufgelösten Gemeinden geht auf die

Israelitische Zentralkasse über.

Die in Aufhausen ansässigen Israeliten

sind der israelitischen Religionsgemeinde

Oberdorf, die in Ernsbach der

israelitischen Religionsgemeinde

Berlichingen, Rabbinat Heilbronn, die in Kochendorf und

Neckarsulm der israelitischen

Religionsgemeinde Heilbronn, die in

Nordstetten der israelitischen

Religionsgemeinde Horb zugeteilt worden." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Jahrzeittag des Rabbiners Kallmann aus Kochendorf (gest.

1865)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1866: "Neckarsulm.

Am 6. Tage der Selichot-Tage, dem 24. Elul war es ein Jahr, dass

der selige, fromme Rabbiner Kallmann aus Kochendorf in die ewige

Ruhe eingegangen ist. Auf Anordnung seiner Witwe wurde am

Jahrgedächtnistage beim Setzen der sehr schönen Mazebah (Grabstein)

Minjan (gottesdienstliche Versammlung) auf seinem Grabe

gemacht und vom Rabbiner Dr. Engelbert ein deutsches und ein hebräisches

Gebet verrichtet, und dann Kaddisch gesagt. Es fanden sie viele auf dem

Friedhofe ein, um dem würdigen Seelensorger die letzte Ehre zu erweisen.

In der Synagoge zu Kochendorf wurde am darauf folgenden Sonntag ein

Hesped (Trauerrede) für den selig Verblichenen gleichfalls von

Rabbiner Engelbert abgehalten; den Anfang, sowie den Schluss des

Trauervortrags, in welchem er die vielen guten Eigenschaften des

Dahingeschiedenen hervorhob, bildeten die schönen Worte, (hebräisch und

deutsch:) das Andenken des wahrhaft Frommen gereicht zum Segen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1866: "Neckarsulm.

Am 6. Tage der Selichot-Tage, dem 24. Elul war es ein Jahr, dass

der selige, fromme Rabbiner Kallmann aus Kochendorf in die ewige

Ruhe eingegangen ist. Auf Anordnung seiner Witwe wurde am

Jahrgedächtnistage beim Setzen der sehr schönen Mazebah (Grabstein)

Minjan (gottesdienstliche Versammlung) auf seinem Grabe

gemacht und vom Rabbiner Dr. Engelbert ein deutsches und ein hebräisches

Gebet verrichtet, und dann Kaddisch gesagt. Es fanden sie viele auf dem

Friedhofe ein, um dem würdigen Seelensorger die letzte Ehre zu erweisen.

In der Synagoge zu Kochendorf wurde am darauf folgenden Sonntag ein

Hesped (Trauerrede) für den selig Verblichenen gleichfalls von

Rabbiner Engelbert abgehalten; den Anfang, sowie den Schluss des

Trauervortrags, in welchem er die vielen guten Eigenschaften des

Dahingeschiedenen hervorhob, bildeten die schönen Worte, (hebräisch und

deutsch:) das Andenken des wahrhaft Frommen gereicht zum Segen." |

Zum Tod des Gemeindevorstehers Daniel Levi

(1879)

Anmerkung: Der Tuchmacher, Schürzenfabrikant (im Schloß) und

Zigarrenfabrikant Daniel Levi (geb. 1824, gest. 1879) war in erster Ehe seit

1849 mit Marie geb. Herz aus Kuppenheim bei Rastatt (geb. 1828, gest. 1855)

verheiratet. Die beide hatten vier Kinder. In zweiter Ehe war er seit 1856

verheiratet mit der Witwe Caroline geb. Oppenheimer (geb. 1836) aus

Michelfeld,

mit der fünf Kinder hatte.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1879: "Nachruf! Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1879: "Nachruf!

Kochendorf, 25. Januar (1879). Die hiesige israelitische Gemeinde

hat einen großen unersetzlichen Verlust erlitten. Sie hat heute ihren

ersten Vorsteher und Leiter, den edelsten und geachtetsten Mann ihrer

Gemeinde zu Grabe getragen. Herr Daniel Levi, der jüngere Bruder

der Firma Gebr. Levi, weilt nicht mehr unter den Lebenden. Der bittere Tod

hat ihn, in seinem 54. Lebensalter, im noch besten und kräftigsten

Mannesalter, aus viel liebenden Armen und ausgedehnter Erwerbs- wie

Berufstätigkeit gerissen. 25 Jahre bereits hat er alle Gemeindesachen und

Angelegenheiten mit Treue und aufs Pünktlichste verwaltet. Ihm hat die

Gemeinde gar vieles zu verdanken, so auch unter anderem, dass sie im

Besitze eines eigenen, gut gelegenen und schön umzäunten Friedhofs

ist. Und ein schöneres und zärtlicheres Familien-Verhältnis, als das

der Familie des Verewigten kann ich mir kaum denken. Der Heimgegangene

hinterließ eine edle Gattin und 7 tugendhafte, wohl erzogene Kinder. An

seinem Grabe sprach Herr Bezirksrabbiner Dr. Engelberth vor einer großen

Menschenzahl, herangeströmt von Nah und Fern. Redner schilderte in

treffenden Worten den Verlust der Familie und Gemeinde. Auch Einsender

dieser Zeilen widmete aus reinem Herzensdrang dem Verstorbenen kurze

Worte, anknüpfend an die Worte unserer Weisen...

Schaue ich nun die große unausfüllbare Lücke, die im engen und weiteren

Familienkreise, sowie in der ganzen Gemeinde durch das Ableben des Daniel

Levi entstanden ist, und die tiefe Trauer und den herben Schmerz der

Hinterbliebenen, sind finde ich für all dies keine anderen Worte als mit

dem Psalmisten anzustimmen:

'Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, von wo wird mir Beistand

kommen? Mein Beistand kommt vom Ewigen, dem Schöpfer des Himmels und der

Erde' (Psalm 121,1).

Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

| |

Anmerkung:

Der ältere Bruder von Daniel Levi (vgl. Text oben) war Lämmlein Levi

(geb. 1823, gest. 1892). Dieser war seit 1845 verheiratet mit Mina geb.

Kahn, mit der er elf Kinder hatte. Lämmlein und Daniel Levi hatten um

die Mitte des 19. Jahrhunderts im oberen Teil des 1829/30 in Privathand

übergegangenen Grekkenschlosses in Kochendorf (vgl. Abbildung links)

zunächst eine Zigarren-, später eine Likörfabrik der Gebr. Levi

eingerichtet, laut Rechnung links von 1867 handelt es sich bei der "Cigarren-Fabrik"

der Gebr. Levi um eine "Fabrik von feinen & ordinären Cigarren" sowie um

eine "Handlung in verschiedenen Landesprodukten". Anmerkung:

Der ältere Bruder von Daniel Levi (vgl. Text oben) war Lämmlein Levi

(geb. 1823, gest. 1892). Dieser war seit 1845 verheiratet mit Mina geb.

Kahn, mit der er elf Kinder hatte. Lämmlein und Daniel Levi hatten um

die Mitte des 19. Jahrhunderts im oberen Teil des 1829/30 in Privathand

übergegangenen Grekkenschlosses in Kochendorf (vgl. Abbildung links)

zunächst eine Zigarren-, später eine Likörfabrik der Gebr. Levi

eingerichtet, laut Rechnung links von 1867 handelt es sich bei der "Cigarren-Fabrik"

der Gebr. Levi um eine "Fabrik von feinen & ordinären Cigarren" sowie um

eine "Handlung in verschiedenen Landesprodukten".

(Abbildung des Briefkopfes aus W. Angerbauer/H.G. Frank: Jüdische Gemeinden

in Stadt und Kreis Heilbronn. S. 132). |

Ein Sohn von Lämmlein Levi war der spätere Stuttgarter Likörfabrikant

Max Levi (geb. 6. Februar 1850 in Kochendorf, gest. 8. Juni 1894 in

Stuttgart). Er war seit 1874 verheiratet mit Jeanette geb. Heimann

(geb. 2. April 1854 in Oberdorf, gest.

25. Mai 1938 in Oberdorf). Die beiden hatten drei Kinder: Martha (geb. 1875,

verh. Michelbacher, gest. 1956 Boston/USA), Carl David (1878-1879) und

Alfred Ludwig (geb. 1882, im Ersten Weltkrieg gefallen).

Ein Sohn von Lämmlein Levi war der spätere Stuttgarter Likörfabrikant

Max Levi (geb. 6. Februar 1850 in Kochendorf, gest. 8. Juni 1894 in

Stuttgart). Er war seit 1874 verheiratet mit Jeanette geb. Heimann

(geb. 2. April 1854 in Oberdorf, gest.

25. Mai 1938 in Oberdorf). Die beiden hatten drei Kinder: Martha (geb. 1875,

verh. Michelbacher, gest. 1956 Boston/USA), Carl David (1878-1879) und

Alfred Ludwig (geb. 1882, im Ersten Weltkrieg gefallen).

vgl. von Rolf Hofmann:

Family Sheet Max

Levi of Kochendorf + Stuttgart.

Links Abbildung einer Medaille / Auszeichnung für die "Stuttgarter

Liqueurfabrik Max Levi von den "Grand Concours International Alimentaire -

Paris 1885" (aus der Sammlung von Rolf Hofmann/Stuttgart).

|

Zum Tod des aus Kochendorf gebürtigen Rabbiners

Max Herz (gestorben in

Göppingen 1904)

Anmerkung: Rabbiner Max Herz ist am 24. November 1815 in

Kochendorf geboren als Sohn des Metzgers Bär(le) Herz und der Hanna geb. Kahn.

Er studierte seit 1836 in Tübingen, wo er 1841 die Erste Dienstprüfung

ablegte. Danach war er Vikar des Stadtrabbiners Joseph Maier in Stuttgart. Seit

1844 war er Rabbinatsverweser, seit 1846 Bezirksrabbiner in Jebenhausen. 1868

verlegte er seinen Wohnsitz nach Göppingen; seit 1874 war auch der

Rabbinatssitz in Göppingen. Er trat 1895 in den Ruhestand.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1904: "Aus Württemberg.

4. August (1904). Heute wurde in Göppingen der älteste württembergische

Rabbiner, der im Jahre 1916 in Kochendorf geborene Kirchenrat a.D.

M. Herz unter größerem Geleite zu Grabe getragen. Nach vollendetem

Studium übernahm Herz 1840 die Stelle eines Hauslehrers im Hofrat

Pfeifferschen Hause und erhielt 1845 das Rabbinat Jebenhausen,

das später nach Göppingen verlegt

wurde. Diese Stelle verwaltete er bis zu seiner 1895 erfolgten

Pensionierung. Anlässlich seines 70. Geburtstages erhielt er den

Friedrichsorden und 1895 den Titel eines Kirchenrats. Mehrere Jahrzehnte

lang war Herz Mitglied der Königlichen Prüfungskommission für die württembergischen

Rabbinen. In der Synagoge gab Rabbiner Straßburger den Gefühlen der

Teilnahme beredten Ausdruck; am Grabe widmeten Rabbiner Katz – Heilbronn

und Kirchenvorsteher Fleischer dem Verstorbenen einen warmen Nachruf." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. August 1904: "Aus Württemberg.

4. August (1904). Heute wurde in Göppingen der älteste württembergische

Rabbiner, der im Jahre 1916 in Kochendorf geborene Kirchenrat a.D.

M. Herz unter größerem Geleite zu Grabe getragen. Nach vollendetem

Studium übernahm Herz 1840 die Stelle eines Hauslehrers im Hofrat

Pfeifferschen Hause und erhielt 1845 das Rabbinat Jebenhausen,

das später nach Göppingen verlegt

wurde. Diese Stelle verwaltete er bis zu seiner 1895 erfolgten

Pensionierung. Anlässlich seines 70. Geburtstages erhielt er den

Friedrichsorden und 1895 den Titel eines Kirchenrats. Mehrere Jahrzehnte

lang war Herz Mitglied der Königlichen Prüfungskommission für die württembergischen

Rabbinen. In der Synagoge gab Rabbiner Straßburger den Gefühlen der

Teilnahme beredten Ausdruck; am Grabe widmeten Rabbiner Katz – Heilbronn

und Kirchenvorsteher Fleischer dem Verstorbenen einen warmen Nachruf."

|

| |

Artikel

in "Neue jüdische Presse" vom 12. August 1904: "Göppingen.

3. August. Nach kurzem Krankenlager starb gestern Abend im Alter von 89

Jahren der Kirchenrat und Rabbiner a. D. Max Herz. Der Verstorbene

stand ein halbes Jahrhundert — von 1815 bis 1895 — dem Rabbinat

Jebenhausen -

Göppingen vor. Bei Gelegenheit seines

50-jährigen Rabbinerjubiläums im Jahre 1891 verlieh ihm der König den Titel

eines Kirchenrats: anlässlich seines 70.Geburtstages im Jahre 1886 erhielt

er den Friedrichsorden 2. Klasse. Herz stammte aus Kochendorf, wo er

1810 als Sohn eines Metzgermeisters geboren wurde. Nach absolviertem Studium

übernahm er 1810 die Stelle eines Hauslehrers in der bekannten Hofrat

Pfeifferschen Familie in Stuttgart: 1815 kam er als Rabbinatsverweser nach

Jebenhausen, welche Stelle ihm 1816

definitiv übertragen wurde. Mit der Verlegung des Rabbinats nach Göppingen

siedelte er nach dort über. Herz entfaltete neben seiner beruflichen

Wirksamkeit eine reiche literarische Tätigkeit auf dem Gebiete der

israelitischen Theologie. Mit ihm ist der älteste inaktive jüdische

Geistliche des Landes aus dem Leben geschieden." Artikel

in "Neue jüdische Presse" vom 12. August 1904: "Göppingen.

3. August. Nach kurzem Krankenlager starb gestern Abend im Alter von 89

Jahren der Kirchenrat und Rabbiner a. D. Max Herz. Der Verstorbene

stand ein halbes Jahrhundert — von 1815 bis 1895 — dem Rabbinat

Jebenhausen -

Göppingen vor. Bei Gelegenheit seines

50-jährigen Rabbinerjubiläums im Jahre 1891 verlieh ihm der König den Titel

eines Kirchenrats: anlässlich seines 70.Geburtstages im Jahre 1886 erhielt

er den Friedrichsorden 2. Klasse. Herz stammte aus Kochendorf, wo er

1810 als Sohn eines Metzgermeisters geboren wurde. Nach absolviertem Studium

übernahm er 1810 die Stelle eines Hauslehrers in der bekannten Hofrat

Pfeifferschen Familie in Stuttgart: 1815 kam er als Rabbinatsverweser nach

Jebenhausen, welche Stelle ihm 1816

definitiv übertragen wurde. Mit der Verlegung des Rabbinats nach Göppingen

siedelte er nach dort über. Herz entfaltete neben seiner beruflichen

Wirksamkeit eine reiche literarische Tätigkeit auf dem Gebiete der

israelitischen Theologie. Mit ihm ist der älteste inaktive jüdische

Geistliche des Landes aus dem Leben geschieden."

|

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

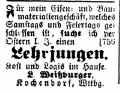

Anzeigen des Eisen- und Baumaterialiengeschäftes L. Weißburger (1900/1903)

Anmerkung: Louis Weißburger (geb. 1856, gest. 21. Dezember 1921)

betrieb eine Eisenwarenhandlung in Kochendorf (bis 1921/22), seit 1885 auch in

Heilbronn. Er war verheiratet mit Emma geb. Stiefel aus

Menzingen (geb. 1857,

gest. 12. Dezember 1930). Ihr Grab ist im israelitischen Teil des Pragfriedhofes

in Stuttgart (Hahn, Pragfriedhof S. 225).

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Januar 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Januar 1900:

"Für mein Eisen- und Baumaterialiengeschäft, welches Samstags und

Feiertags geschlossen ist, suche ich per Ostern laufenden Jahres

einen

Lehrjungen.

Kost und Logis im Hause.

L. Weißburger, Kochendorf, Württemberg". |

| |

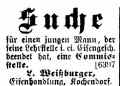

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1900:

Suche

für einen jungen Mann, der seine Lehrstelle in einem Eisengeschäfte beendet

hat, eine Kommisstelle.

L. Weißburger, Eisenhandlung, Kochendorf". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1903: "Jungen

Mann, Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1903: "Jungen

Mann,

mit guter Schulbildung, nehme ich bis Ostern in die Lehre. Kost und Logis

im Hause. Offerten sehe entgegen

L. Weißburger, Kochendorf,

Eisen- und Baumaterialienwarenhandlung". |

| |

Anzeige in "Der Israelit" vom 18. Januar 1906: "Kochendorf.

Ostern dieses Jahres ist eine Anzeige in "Der Israelit" vom 18. Januar 1906: "Kochendorf.

Ostern dieses Jahres ist eine

Lehrstelle bei mir vakant, bei freier Pension.

Sehe Offerten entgegen L. Weißburger, Eisen- und

Baumaterialienhandlung."

|

Anzeige der Landesprodukten- und

Mühlenfabrikatenhandlung Herz (1907)

Anzeige in "Der Israelit" vom 7. November 1907: "Lehrling

oder jüngerer Kommis gesucht. Anzeige in "Der Israelit" vom 7. November 1907: "Lehrling

oder jüngerer Kommis gesucht.

Geschäft samstags geschlossen. Kost und Wohnung im Hause,

Herz, Landesprodukte und Mühlenfabrikate, Kochendorf

(Württemberg)." |

Sonstiges

Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert:

Grabstein in New York für Max Neumann aus Kochendorf (gest. 1914)

Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn.

|

Grabstein für

"my beloved husband

Max Neumann

Born in Kochendorf Ger.

Died Jan 9, 1914

Aged 73 years" |

| Anmerkung: Bei der Annahme

erblicher Familiennamen 1828 hat der Handelsmann Lazarus Abraham

(1785-1852) den Familiennamen Neumann angenommen. In welcher Beziehung Max

Neumann (geb. ca. 1841; vermutlich ein Enkel) zu ihm stand, ist nicht

bekannt, da in dem erhaltenen Familienregister Kochendorf (Link)

nur die zwischen 1818 und 1829 geborenen Kinder eingetragen

sind. |

Zur Geschichte des Betsaals/der Synagoge

Ende des 17. Jahrhundert

besuchten die Kochendorfer Juden die Synagoge in Oedheim.

Diese Beziehung kam daher, dass der Deutsche Orden 1697 mit dem

"wohlbemittelten" Moses aus Kochendorf einen Juden in Oedheim

ansiedelte, dem sogleich die Einrichtung einer Synagoge in seinem Oedheimer Haus

gestattet wurde. Diese wurde einige Jahre lang auch von Juden aus Kochendorf

besucht. Solange er in Kochendorf lebte, hatte Moses noch nicht die Erlaubnis

zur Einrichtung eines Betsaales erhalten. Enge Beziehungen gab es auch zwischen

den Kochendorfer und den Neckarsulmer

Juden. Zu einen war dort lange Zeit der zentrale Friedhof

der Region, zum anderen gab es dort einen Rabbiner, den man im Falle von

Streitigkeiten und zur Regelung anderer Fragen konsultieren konnte.

Nachdem einige Zeit die Synagoge in Oedheim besucht wurde, liegen spätestens um

1740 Hinweise vor, dass auch in Kochendorf ein Betsaal vorhanden war. Das

schon Ende des 17. Jahrhunderts bezeugte "Judenhaus" nannte man 1738

Synagoge, und nach einem Vertrag aus dem Jahre 1744 gestattete Mayer Jacob der

Kochendorfer Judengemeinde, in seinem Haus "Schule" zu halten. Das

Abkommen wurde jedoch 1745 gekündigt, was zu einem Streitfall führte, in den

auch die Grundherrschaften des Ortes einbezogen waren. 1766 wird als

Judenschulmeister Mordachay Abraham genannt. Der Standort dieser ersten Synagoge

ist nicht bekannt. Vielleicht befand sie sich (das "Judenhaus") am

Platz der späteren Synagoge.

Die neue Synagoge ist 1806 erbaut worden, als es fast 80 jüdische

Einwohner in Kochendorf gab. Das Haus befand sich im Eigentum der Gemeinde.

Damals hatte man sogar in Callman Löw einen eigenen Rabbiner. Im Keller der

Synagoge befand sich wahrscheinlich auch das rituelle Bad (Nähe zum Mühlkanal);

der Betsaal selbst lag im 1. Stock mit dem Toraschrein zwischen den beiden

Fenster des östlichen Giebels.

Von einem feierlichen Gottesdienst in der festlich geschmückten Kochendorfer

Synagoge am 28. Januar 1860 berichtet einmal die "Allgemeine Zeitung des

Judentums". Damals konnte der Vorsänger Isac Weil sein 25-jähriges

Dienstjubiläum feiern. Sämtliche israelitischen Gemeindeglieder als auch viele

christliche Einwohner fanden sich zum Gottesdienst ein. Nach der von Weil

gehaltenen Predigt begaben sich die Gemeindeältesten und Schüler der

israelitischen Schule vor den Toraschrein und sprachen dem Jubilar ihre

Anerkennung über seine Wirksamkeit in Synagoge und Schule der Gemeinde aus.

Weil erhielt einen kostbaren silbernen Pokal mit entsprechenden Inschriften.

1872 wurde das Synagogengebäude renoviert. Nachdem die Zahl jüdischer

Einwohner 1925 auf sieben zurückgegangen und die jüdische Gemeinde

aufgelöst worden war, wurde das Gebäude an die evangelische Kirchengemeinde

verkauft. Diese hat das Gebäude später veräußert. Es wurde zu einem Wohnhaus

umgebaut und dabei um einen weiteren Stock erhöht (Gebäude Mühlstrasse 12).

Ein früher vorhandener Hochzeitsstein ist nicht mehr sichtbar und liegt möglicherweise

unter dem Verputz. Eine Hinweistafel zur Geschichte des Hauses ist angebracht.

Fotos

Historische Fotos:

(Quellen: obere Fotos Stadtarchiv Bad Friedrichshall; untere Fotos aus

Jüdische Gotteshäuser und Friedhöfe in Württemberg. 1932 S. 90-91; die

Innenaufnahme ist aus dem Photo Archive von Yad Vashem Jerusalem)

|

|

|

Hochwasser 1919 mit der

Synagoge in Kochendorf

|

Das Synagogengebäude um 1928:

die Fenster an der Südseite

waren nur

aufgemalt |

Innenaufnahme des

Betraumes;

der Frauenbereich ist rechts hinter den

Bankreihen für die Männer erkennbar |

| |

|

|

|

|

|

|

Eingang in die Synagoge |

Der Hochzeitsstein |

|

Fotos nach 1945/Gegenwart:

| Foto nach 1945: |

|

|

| |

Die ehemalige Synagoge

wird umgebaut |

|

| |

|

|

Fotos um 1985:

(Fotos: Hahn) |

|

|

| |

Das ehemalige Synagogengebäude in

ungefähr derselben Perspektive wie

die

historischen Ansichten oben |

Das Gebäude aus

südöstlicher Richtung |

| |

| |

|

|

| |

|

|

Fotos 2003:

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 2.9.2003) |

|

|

|

|

Das ehemalige

Synagogengebäude

wie oben |

Das Gebäude aus

südöstlicher Richtung |

Hinweistafel |

| |

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und

Hohenzollern. 1966. S. 36-37. |

| Wolfram Angerbauer/Hans Georg Frank: Jüdische Gemeinde in

Kreis und Stadt Heilbronn. 1986. S. 126-133. |

| Egon Fieß: Beiträge zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in

Kochendorf, und Lothar Hantsch: Juden in Kochendorf, in: Stadtbuch

Bad Friedrichshall. 1983. S. 405-436. |

| Lothar Hantsch: Von den Kochendorfer Juden. Heimatgeschichtliche

Beilage zum Friedrichshaller Rundblick Nr. 48. September 1982. |

| ders.: Der jüdische Speisewirt Hermann Herz in Jagstfeld.

Heimatgeschichtliche Beilage zum Friedrichshaller Rundblick Nr. 79/80.

1985. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|