|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Neckarsulm (Landkreis Heilbronn)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In dem vom Ende des 15. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts

dem Deutschen Orden gehörenden Neckarsulm bestand eine jüdische Gemeinde im Mittelalter, die durch die Judenverfolgungen 1298 und 1349 vernichtet wurde. In

der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kamen nach der Ausweisung der

Heilbronner Juden einige von ihnen nach Neckarsulm. Seitdem lebten vermutlich

ununterbrochen bis zum 20. Jahrhundert Juden in der Stadt (vgl. Beitrag des

Lehrers Moritz Kulb s.u.).

Die Entstehung der

neuzeitlichen Gemeinde geht in die Zeit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts

zurück. 1625 lebten 45 jüdische Einwohner in der Stadt, 1639 waren es acht jüdische

Familien, dazu kamen einige auswärtige Juden, die auf Grund des Krieges in die

Stadt geflohen waren. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebten jeweils

fünf bis acht jüdische Familien in der Stadt.

Die höchste Zahl jüdischer

Einwohner wurde um 1752 mit 13 Familien (ca. 90 Personen) erreicht, danach ging

die Zahl zurück (1802 sieben Familien).

Im 19. Jahrhundert wurde die Höchstzahl

um 1869 mit 54 Personen erreicht, danach ging die Zahl zurück: 1888 noch

20 jüdische Einwohner.

1828 oder 1832 wurde Neckarsulm Filialgemeinde zu

Kochendorf und gehörte zum Bezirksrabbinat Lehrersteinsfeld.

Von Kochendorf kam der dortige Religionslehrer fortan regelmäßig zum

Religionsunterricht nach Neckarsulm (siehe unten Ausschreibungen der Stelle).

1887 waren es zwei schulpflichtige jüdische Kinder, denen der Kochendorfer

Lehrer wöchentlich zwei Stunden Religionsunterricht erteilte (siehe unten

Ausschreibung 1887).

Bereits im Oktober

1874 wurde auf Grund der schnellen Abwanderung der Juden insbesondere nach

Heilbronn die Gemeinde aufgelöst. Seitdem gehörten die noch in Neckarsulm

lebenden Juden der Kochendorfer Gemeinde an. 1898 waren dies noch 12 Personen in

drei Haushaltungen. Nach der Auflösung der Kochendorfer Gemeinde 1925 gehörten die

in den beiden Orten lebenden jüdischen Personen zur Heilbronner Gemeinde.

Im Ersten Weltkrieg ist Richard Reinganum aus Neckarsulm 1918 in den

Argonnen gefallen.

1933 wurden noch 17 jüdische Einwohner in der Stadt

gezählt.

Von den in Neckarsulm geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Amalie Bodenheimer

(1875), Alice Harburger geb. Rheinganum (1906), Werner Römmele (1914).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine Berichte

Zur Geschichte der Juden in Neckarsulm (Artikel von 1925)

Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. Januar 1925: "Geschichte der Juden zu Neckarsulm.

Artikel in der "Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. Januar 1925: "Geschichte der Juden zu Neckarsulm.

Die älteste Nennung eines Neckarsulmer Juden enthält die Märtyrerliste von

Heilbronn. Am 19. Oktober 1298 (statt 1289!) wurde hier während der

Verfolgung durch den Ritter Rindfleisch Rabbi Vives von Sulmen, seine Frau

Meitin und seine gleichnamige Enkelin ermordet.

In der Stadt selbst fand ein grausiges Judenmorden im Jahre 1349 statt'.

(Salfeld, Memorbuch in Quellen III. 254).

In einer besonderen Vertrauensstellung stand Sampson zu Sulm bei Graf

Eberhard von Württemberg. Der Graf wandte sich am 26. Juni 1474 für ihn an

den Heilbronner Rat, und Sampson (Samson) schrieb selbst zur Vertretung

seiner Angelegenheiten einen noch erhaltenen interessanten Brief an den Rat

am 25. Februar 1483 (Württembergische Geschichtsquellen V. 523, XV.117, 287

f). Dass er nicht der einzige Jude damals in Neckarsulm gewesen, beweist das

Vorkommen eines Juden Jakob von Sulm (12. Oktober 1477, Württembergische

Geschichtsquellen XV. 117).

Diese Juden waren Flüchtlinge aus Heilbronn. Ihnen teilte der Rat im Jahre

1483 einen Ratsbeschluss mit, dass fortan kein Heilbronner Bürger

verpflichtet sei, einem Juden seine Schuld zurückzuzahlen. Sie sollten sich

also danach richten (Carl Jäger, Geschichte von Heilbronn I. 260 f).

|

Allerdings

fanden die Juden in Neckarsulm in dem Deutschmeister Reinhard von Neipperg

einen tatkräftigen Sachwalter (Württembergische Geschichtsquellen XX. 846). Allerdings

fanden die Juden in Neckarsulm in dem Deutschmeister Reinhard von Neipperg

einen tatkräftigen Sachwalter (Württembergische Geschichtsquellen XX. 846).

Zwei besonders hervorragende Großkaufleute sind in dieser Zeit die Juden

Hirsch und Michel gewesen. Hirsch wird in Prozessakten vom 23. September

1529 bis zum 6. August 1532 wiederholt, Michel nur am 24. Dezember 1529 und

am 5. Januar 1530 genannt. Am 18. Mai 1530 hatte Kaiser Karl V. der 'Jüdischheit'

alle ihre im Reich verliehenen Privilegien bestätigt. Diesen Anlass

benutzten Michel und Hirsch sich am 26. Juli 1530 namens 'gemeiner

jüdischheit' an den Heilbronner Rat zu wenden. Sie hatten durch einen

kaiserlichen Boten dem Heilbronner Rat ihre von Kaiser Maximilian

verliehenen und von Kaiser Karl bestätigten Privilegien verlesen lassen und

in Abschrift zugesandt. Sie baten um schriftliche Antwort durch den Boten,

ob der Rat diesen

kaiserlichen Mandaten Nachkommen werde lWürttembergische Geschichtsquellen

XX. 397). Der Rat geriet durch dieses tatkräftige Vorgehen in große

Verlegenheit. Am 28. Juli 1530 schrieb der Syndikus Doktor Jakob Ehinger aus

Schwaigern an den Bürgermeister Hans Wysspronn, dass er es für richtig

erachtete, wenn der Rat zur Vermeidung von Weiterungen den Neckarsulmer

Juden sofort einen Tag ansetzte, an dem sie die Antwort des Rates empfangen

sollten.

Statt einer Antwort legte der Rat Beschwerde beim Kaiser ein 'wegen

unverschämt und gräulich Jüdischheit'. Auf dem Städtetag zu Donauwörth

wurden von den betroffenen Städten gemeinsame Vorschriften gegen die Juden

vereinbart, und schließlich erlangte Heilbronn am 4. Februar 1543 von Kaiser

Ferdinand ein eigenes Privileg, das es von der Verpflichtung befreite, Juden

aufzunehmen. Das Privileg wurde den Juden von Neckarsulm direkt bekannt

gegeben (Carl Jäger, Heil- |

bronn

II. 155-160). Das war schon deshalb notwendig, weil der Rat von Heilbronn

1523 alle Juden aus dem Stadtgebiet und seinen Dörfern Neckargartach,

Frankenbach und Böckingen ausgewiesen hatte, die sich eine neue Heimat in

Neckarsulm suchten. bronn

II. 155-160). Das war schon deshalb notwendig, weil der Rat von Heilbronn

1523 alle Juden aus dem Stadtgebiet und seinen Dörfern Neckargartach,

Frankenbach und Böckingen ausgewiesen hatte, die sich eine neue Heimat in

Neckarsulm suchten.

Im 18. Jahrhundert trieben die Neckarsulmer Juden zumeist Pferdehandel.

Wenigstens beklagten sie sich bei der Deutschordensregierung, deren Schutz

sie gegen ein jährliches Kopfgeld von zwölf Reichstalern genossen, darüber,

dass sie beim Amtsritt die Pferde stellen mussten. 1742 erneuerte der

Deutschmeister ihren Schutzbrief.

In dieser Zeit spielt der erbitterte Kampf der Brüder Abraham und Nathan

Maron (auch Marum oder Maron Levi genannt) um die Erweiterung ihrer Rechte.

Im Jahre 1750 setzte Abraham Maron Levi den seit Jahren erstrebten Erwerb

eines größeren Anwesens durch. Ebenso hartnäckig war ihr Kampf, den

Getreide- und Weinhandel an sich zu ziehen (1760-61). Ein Jahrzehnt später

war der Kurbayerische Hoffaktor Moyses Mändle der angesehenste Jude der

Stadt.

Als Neckarsulm an Württemberg kam, lebten dort noch elf jüdische Familien

mit etwa vierzig Seelen. Ihre Zahl ist unablässig zurückgegangen, bis ihr

Gotteshaus geschlossen werden musste.

Die Neckarsulmer Juden wurden in die Gemeinde Kochendorf eingemeindet, bis

auch die dortige Lehrerstelle aufgehoben werden musste. Heute leben noch

zehn Juden im Orte.

Ihre bescheidene Synagoge (Judenschule) in der Lammgasse, in der Nähe des

Benediktinerklosters ist jetzt in eine Scheune (Besitzer Heinrich Krämer)

umgewandelt. Auch das rituelle Frauenbad ist noch vorhanden. Der wertvollste

Rest der einst so bedeutenden Gemeinde ist aber ihr Friedhof am Fuße der

Westseite des Scheuerberges. Auf ihm ruhen neben den Neckarsulmern die Juden

von Sontheim, Frankenbach, Böckingen,

Neckargartach, Kochendorf und

Oedheim. Er gehört neben dem Friedhof in

Affaltrach zu den ältesten und

ehrwürdigsten israelitischen Begräbnisstätten der Oberämter Heilbronn und

Weinsberg." |

Zur Geschichte der Juden in Neckarsulm (Beitrag von

Oberlehrer Kulb in Öhringen von 1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juli 1931: "Zur Geschichte der Juden in

Neckarsulm. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juli 1931: "Zur Geschichte der Juden in

Neckarsulm.

Von Oberlehrer Kulb-Oehringen.

Die erste Erwähnung von Juden in Neckarsulm bietet die Märtyrerliste von

Heilbronn. Am gleichen Tage, an welchem Hunderte unschuldiger Juden ihr

Leben unter der Mordgier 'Rindfleischs' und seiner Horden in Heilbronn 1298

lassen mussten, fielen der fromme Rabbi Vives von Sulmen, seine Frau Meitin

und seine gleichnamige Enkelin den Mördern zum Opfer. Nach Salfeld, Das

Nürnberger Memorbuch Quellen III. 254. fand im Jahre 1349 wie in vielen

Städten Deutschlands auch in Neckarsulm ein grausames Judengemetzel statt.

Außer dem Juden Jakob von Sulm wohnte ein Jahrhundert später ein Jude

Sampson in der Sulmstadt. welcher es verstand, sich in die Gunst des Grafen

Eberhard von Württemberg zu setzen. Der Graf verwendete sich für Sampson am

26. Juni 1474 bei dem Heilbronner Rat, und Sampson schrieb selbst zur

Vertretung seiner Angelegenheit einen noch erhaltenen interessanten Brief an

den Rat am 25. Februar 1483. Diese wie die meisten der aus Heilbronn 1476

und später 1520-29 vertriebenen Juden haben sich nach Neckarsulm geflüchtet,

und der Deutschorden nahm sie gegen Entrichtung bedeutender Aufnahmegelder

und Bezahlung jährlicher Schutzgelder gern auf.

Der Heilbronner 'Rat' teilte den Flüchtlingen im Jahre 1485 einen

Ratsbeschluss mit, dass fortan kein Heilbronner Bürger verpflichtet sei,

einem Juden seine Schuld zurückzubezahlen: sie könnten sich danach richten

(Carl Jäger, Geschichte von Heilbronn I, 260 ff). Die Juden von Neckarsulm

ließen nichts unversucht, dagegen Einsprache zu erheben, und fanden in dem

Deutschmeister Reinhard von Neipperg einen tatkräftigen und gerechten

Sachwalter.

In jener Zeit sind ganz besonders zwei hervorragende jüdische Großkaufleute,

Hirsch und Michel, in den Vordergrund der jüdischen Gemeinde von Neckarsulm

getreten. Hirsch wird in Prozessakten vom 25. September 1529 bis zum 6.

August 1532 wiederholt. Michel nur am 24. Dezember 1529 und am 5. Januar

1530 genannt.

Am 18. Mai 1530 hatte Kaiser Karl V. der 'Jüdischheit' alle ihre im Reich

verliehenen Privi- |

legien

bestätigt. Diesen Anlass benützten Michel und Hirsch, sich am 26. Juli 1530

namens 'gemeiner jüdischheit' an den Heilbronner Rat zu wenden. Sie hatten

durch einen kaiserlichen Boten dem Heilbronner Rat ihre vom Kaiser

Maximilian verliehenen und vom Kaiser Karl V. bestätigten Privilegien

vorlesen lassen und in Abschrift zugesandt. Sie baten um schriftliche

Antwort durch den Boten, ob der Rat diesen kaiserlichen Mandaten nachkommen

werde. Der Rat geriet durch dieses tatkräftige Vorgehen in große

Verlegenheit. Am 28. Juli 1530 schrieb der Syndikus Doktor Jakob Ehinger aus

Schwaigern, dass er es für richtig erachtete, wenn der Rat zur Vermeidung

von Weiterungen für die Neckarsulmer Juden sofort einen Tag ansetzte, an dem

sie die Antwort des Rates empfangen sollten. legien

bestätigt. Diesen Anlass benützten Michel und Hirsch, sich am 26. Juli 1530

namens 'gemeiner jüdischheit' an den Heilbronner Rat zu wenden. Sie hatten

durch einen kaiserlichen Boten dem Heilbronner Rat ihre vom Kaiser

Maximilian verliehenen und vom Kaiser Karl V. bestätigten Privilegien

vorlesen lassen und in Abschrift zugesandt. Sie baten um schriftliche

Antwort durch den Boten, ob der Rat diesen kaiserlichen Mandaten nachkommen

werde. Der Rat geriet durch dieses tatkräftige Vorgehen in große

Verlegenheit. Am 28. Juli 1530 schrieb der Syndikus Doktor Jakob Ehinger aus

Schwaigern, dass er es für richtig erachtete, wenn der Rat zur Vermeidung

von Weiterungen für die Neckarsulmer Juden sofort einen Tag ansetzte, an dem

sie die Antwort des Rates empfangen sollten.

Statt einer Antwort legte der Rat Beschwerde beim Kaiser ein 'wegen

unverschämt und gräulich Jüdischheit'.

Auf dem Städtetag zu Donauwörth wurden von den betreffenden Städten

gemeinsame Vorschriften gegen die Juden vereinbart, und schließlich

verlangte Heilbronn am 4. Februar 1543 vom Kaiser Ferdinand ein eigenes

Privileg, das es von der Verpflichtung befreite. Juden aufzunehmen. Das

Privileg wurde den Juden von Neckarsulm direkt bekannt gegeben (Carl Jäger,

Heilbronn II, 155—160). Das war schon deshalb notwendig, weil der Rat von

Heilbronn 1523 alle Juden aus dem Stadtgebiet und seinen Dörfern

Neckargartach, Frankenbach und Böckingen ausgewiesen hatte, die sich eine

neue Heimat in Neckarsulm suchten.

Im Jahre 1650 führten die Bürger Neckarsulms Klage über die vielen Juden in

der Stadt bei der Regierung des Deutschordens. Ihr Antrag ging dahin: 'Die

fremden (frisch zugezogenen) Juden sollen ausgewiesen werden, die

berechtigten jeder sein eigenes Haus haben und nicht mehrere beisammen

wohnen, das Land sei jetzt sicher genug, um auch dort wohnen zu können. Im

Geschäftsverkehr soll jeder Handel genau schriftlich aufgesetzt, und es

sollen bei Geldanleihen jederzeit auch die dazu gegebenen Waren spezifiziert

werden."

Hatten die Bürger im Jahre 1650 Klage gegen die Juden geführt, so

beschwerten sich hingegen anno 1690 die Juden darüber bei der Regierung

gegen die Stadt, 'dass sie beim Amtsritt die Pferde stellen müssen'. Die

Beschwerde ist insofern von einigem Interesse, als sie erkennen lässt, dass

die Judenschaft wohl schon damals den Pferdehandel betrieben habe. -

Wenn Neckarsulm bzw. der hohe Deutschorden die aus Heilbronn ausgewiesenen

Juden aufgenommen hat, so waren sie damit nichts weniger als Bürger oder

Vollbürger der Stadt, sondern einfache Hintersaßen (accubae) und Schutzleute

des Deutschmeisters, der ihnen, natürlich gegen Übernahme gewisser

Verbindlichkeiten. Verpflichtungen und Einschränkungen, einen Schutzbrief

ausgestellt hatte. Dahin gehörte, dass jeder Jude ein jährliches Schutzgeld

von 12 Reichstalern an die Herrschaft zu entrichten hatte: eine für die

damaligen Geldverhältnisse nicht unerhebliche Besteuerung. Den Juden war

sodann von Anfang an, wie früher in allen Städten, ein besonderer Distrikt

in der Stadt zur Bewohnung angewiesen, das so genannte Judenviertel - über

das sie nicht hinausgreifen durften. Nur ausnahmsweise und nur mit hoher

Genehmigung wurde ihnen gestattet, Häuser, die im Besitze von Christen

waren, käuflich zu erwerben.

Die rührige Judenschaft, die anfangs, wie schon angedeutet, ziemlich

zahlreich war, fühlte sich innerhalb dieser und anderer Einschränkungen

gehemmt, was zur Folge hatte, dass gar manche bald anderwärts ein bessres

Unterkommen suchten. Die Zurückgebliebenen aber vielfach über die ihnen

lästigen Schranken hinausstrebten und es an Versuchen nicht fehlen ließen,

sie zu durchbrechen, was öfters Einschreiten und wiederholte Gegenmaßregeln

von Seiten der Deutschherrlichen Regierung und Obrigkeit veranlasste. Das

tritt besonders in zahlreichen Regierungserlassen aus dem vorigen

Jahrhundert deutlich zutage. Diese hatte ihnen zwar im Jahre 1742 den

Schutzbrief erneuert und bestätigt, aber schon im Jahre 1745 hatte sie

Anlass, durch Dekret den in- und ausländischen Juden zu verbieten, zu

Geldvorschüssen noch Waren, Branntwein usw. abzugeben und den viel zu hoch

angesetzten Preis zur Kapitalschuld zu schlagen. -

Ganz besonders war es ein israelitisches Brüderpaar, Abraham und Nathan

Maron (auch Maron Levi genannt), die um die Mitte des 18. Jahrhunderts durch

ihre Widerspenstigkeit gegen die alte Ordnung der Deutschordensbehörde und

der Bürgerschaft viel zu schaffen machten, die mit großer Energie und. wie

es scheint, mit allen Mitteln - einer derselben wird darum in einer

städtischen Urkunde Maron der Falsche tituliert - Erweiterungen ihrer Rechte

durchzusetzen suchten. Dabei handelte es sich in erster Linie um

Häusererwerb (wahrscheinlich um beabsichtigten Häuserhandel) und den Betrieb

des Weingeschäftes.

So wird durch Regierungserlass vom Jahre 1748 dem Neckarsulmer Schutzjuden

Nathan Maron sein wiederholtes Gesuch, sein kleines Haus mit einem großen an

der Hauptstraße und in der Nähe der Kirche vertauschen zu dürfen, abschlägig

beschieden mit dein Vermerk: ''er solle in einer Nebengasse seine Wohnung

haben'. Nach ihm trat sein Bruder Abraham mit dem gleichen Gesuch hervor und

hatte das gleiche Schicksal erfahren. Doch das entmutigte die unverzagten

Brüder nicht, sie wagten im Jahre 1749 ein neues Gesuch, wurden aber aufs

Neue dahin beschieden : 'Amtmann Klamm in Stocksberg, dem das betreffende

Haus gehörte, solle einen christlichen Käufer suchen, die Juden sollen es

nicht bekommen'. Allein was geschah? Im Jahre 1750 hatte Abraham Maron seine

Absicht dennoch durchgesetzt und das Haus erworben. Und nun ist er schon

wieder im Zug, ein anderes - eine Gartenwegs-Behausung - an sich zu bringen:

es wurde ihm jedoch abgeschlagen. Aber schon im Jahre 1758 wurde durch einen

neuen Erlass dem Schutzjuden Abraham Maron Levi untersagt: 'neben seinen

schon zwei besitzenden Christenhäusern, noch ein drittes, das

Freudenberger'sche Haus, zu erwerben'.

Auch den Wein- und Getreidehandel im großen zu betreiben, schienen die

Gebrüder Maron versucht zu haben. Ersteres wäre vielleicht für die

Neckarsulmer damals, wo sie noch keinen Weinmarkt hatten, gar nicht so

unvorteilhaft gewesen. Allein die Bürgerschaft schien eine Schädigung ihres

Interesses darin erblickt zu haben: darum die obrigkeitliche Verfügung:

'Keine jüdische Haushaltung darf mehr als 5 Fuder Wein zum Koschern und

Einlegen sich erwerben — die Gebrüder Nathan und Abraham Maron aber gar

keinen - wegen ihrer respekt- und gehorsamwidrigen Art, weil sie ihren

Bedarf gar nicht anzeigen wollen.' |

| |

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1931: "Zur Geschichte der

Juden in Neckarsulm. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1931: "Zur Geschichte der

Juden in Neckarsulm.

Von Oberlehrer Kulb - Öhringen.

Ebenso wurde auch im Jahre 1760 auf Klagen der Bürgerschaft den Juden das

viele Aufkäufen und 'Koschern' von Most im Herbste verboten, im Jahre 1761

der Verkauf von Getreide ins Ausland untersagt, damit es nicht daheim

verteuert werde.

Doch nicht nur gegen die Juden, sondern auch für dieselben, als ihre

'jüdischen Schutzleute", zugleich auch für ihre christlichen Untertanen,

trat die hohe Deutschordens-Regierung mit ihren Erlassen ein. So verfügte

ein solcher vom Jahre 1738, dass den vom Freiherrn v. Bauz in

Oedheim aufgenommenen Judenfamilien aller

Handelsverkehr mit den Ordensuntertanen - Juden wie Christen - unter Strafe

der Vermögenskonfiszierung verboten, die Untertanen selbst im Falle des

Zuwiderhandelns mit 5 fl. Strafe angesehen werden sollen. Und ein anderer

vom Jahre 1739 gibt zu erkennen, dass die Kochendorfer Juden bei Strafe

nicht an Sonn- und Feiertagen bei den Ordensuntertanen Geld einziehen

dürfen, dass gegen Zuwiderhandelnde mit Arreststrafen vorgegangen werden,

und dass dem Hebräer Jakob Mayer in

Kochendorf bei Strafe verboten sein solle, mehr als 5 Prozent zu nehmen.

Doch sind auch die Neckarsulmer Juden hinwiederum mit einbezogen, ja

hauptsächlich gemeint, wenn ein Erlass vom Jahre 1752 verordnet, dass wegen

Betrugs, Wuchers, Übervorteilung der Juden jeder Kontrakt, Handel usw. bei

über 20 fl. Wert obrigkeitlich untersucht werden sollte: wo nicht, sollten

die Juden ohne weiteres von den Gerichten abgewiesen werden.

Im allgemeinen scheinen die Juden während ihres 400jährigen Aufenthalts

stets in gutem, friedlichen Einvernehmen mit der christlichen Bevölkerung

gelebt zu haben, und weder die pfarrlichen noch die städtisch-bürgerlichen

Akten wissen Ungünstiges über sie zu berichten. Ihre besonders anfänglich

größere Anzahl erforderte eine Art von eigenem Gemeindeleben und von

GemeindeInstitutionen. So hatte die jüdische Gemeinde in Neckarsulm bis etwa

zur Mitte des vorigen Jahrhunderts ihre eigene, freilich höchst bescheidene

Synagoge. im Volksmund heute poch 'die Judenschul" genannt,

die noch steht und nunmehr in eine Scheune umgewandelt ist (Eigentum des

Landwirts Heinrich Krämer in der Nähe des Benediktinerklosters in der

Lammgasse).

Die Innenwände zeigen heute noch in Quadratschrift geschriebene, zum Teil

noch gut erhaltene hebräische Verse auf. Außer der Synagoge hatte die

jüdische Gemeinde ihr eigenes rituelles Frauenbad und ihren eigenen

Friedhof in Waldesnähe - am Fuße der

Westseite (des Scheuerbergs. Er weist eine ansehnliche Zahl von alten,

interessanten Grabsteinen auf. Man wird wohl in der Annahme nicht irre

gehen, dass dieser Friedhof bald von den im Jahre 1529 aus Heil- |

bronn

ausgewiesenen und in Neckarsulm angesiedelten Juden angelegt wurde. Die

Juden der damaligen Zeit wurden mit denen von

Sontheim, Frankenbach. Böckingen und

Neckargartach anfangs auf dem noch älteren Friedhof von

Affaltrach und später auf dem Friedhof

von Neckarsulm zur letzten Ruhe bestattet. Außer den genannten Ortschaften

hatten auch die jüdischen Gemeinden

Kochendorf und Oedheim ihre Toten in

Neckarsulm beerdigt. Dank dem eingreifen des Oberrats ist der Zerfall dieses

alten und idyllisch gelegenen Friedhofs durch Hebung der Grabsteine und

Anbringung einer guten Einfriedigung verhütet. bronn

ausgewiesenen und in Neckarsulm angesiedelten Juden angelegt wurde. Die

Juden der damaligen Zeit wurden mit denen von

Sontheim, Frankenbach. Böckingen und

Neckargartach anfangs auf dem noch älteren Friedhof von

Affaltrach und später auf dem Friedhof

von Neckarsulm zur letzten Ruhe bestattet. Außer den genannten Ortschaften

hatten auch die jüdischen Gemeinden

Kochendorf und Oedheim ihre Toten in

Neckarsulm beerdigt. Dank dem eingreifen des Oberrats ist der Zerfall dieses

alten und idyllisch gelegenen Friedhofs durch Hebung der Grabsteine und

Anbringung einer guten Einfriedigung verhütet.

Die Neckarsulmer Juden gehörten lange Zeit zum Rabbinat

Kochendorf, später nach

Lehrensteinsfeld. Im Laufe der

Zeit ist die jüdische Gemeinde in Neckarsulm mehr und mehr

zusammengeschmolzen. Am Anfänge des vorigen Jahrhunderts, als Neckarsulm

unter Württembergs Szepter kam, umfasste die Judengemeinde nur noch elf

Familien mit etwa 40 Seelen. Ihre Zahl ist in der Neuzeit noch mehr

zurückgegangen: ihre Synagoge und Schule ist längst geschlossen und einer

profanen Bestimmung überwiesen. Die Standesbücher führte vom Jahre 1805 an

das katholische Stadtpfarramt, seit dem Jahre 1876 das neue Standesamt. Das

Freizügigkeitsgesetz der Neuzeit hat die meisten Söhne der alten Familien in

die Ferne und auf größere Plätze gezogen, wo sie blieben und zum Teil, wie

die Rosenfeld in Zürich und Rheinganum in

Göppingen, sich zu Großindustriellen emporgeschwungen hatten. Auch

Heilbronn, das sie einst ausgetrieben, hat ihnen seine Tore wieder öffnen

müssen. Heute zählt Neckarsulm vier jüdische Familien mit etwa 10 Seelen,

die der jüdischen Gemeinde Heilbronn angegliedert sind." |

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1872 /

1876 / 1887 / 1891 für Kochendorf mit Neckarsulm (und

Oedheim)

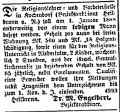

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1872:

"Religionslehrer- und Vorsänger-Gesuch. Die Gemeinde

Kochendorf sucht per 1. Januar 1873 einen Religionslehrer und Vorsänger,

welcher auch den Religionsunterricht in Oedheim und Neckarsulm

wöchentlich 2 Mal mit je 2 Stunden zu erteilen hat. Gehalt 475 Gulden pro

Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte, unverheiratete

Bewerber wollen ihre Zeugnisse franko dem Unterzeichneten einsenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1872:

"Religionslehrer- und Vorsänger-Gesuch. Die Gemeinde

Kochendorf sucht per 1. Januar 1873 einen Religionslehrer und Vorsänger,

welcher auch den Religionsunterricht in Oedheim und Neckarsulm

wöchentlich 2 Mal mit je 2 Stunden zu erteilen hat. Gehalt 475 Gulden pro

Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte, unverheiratete

Bewerber wollen ihre Zeugnisse franko dem Unterzeichneten einsenden.

Heilbronn am Neckar, 19. November 1872. Das Königlich Württembergisch

Bezirks-Rabbiner: Dr. M. Engelbert." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876:

"Die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in Kochendorf, welche

Mitte Juli dieses Jahres vakant wird, soll alsbald wieder besetzt werden.

Der Gehalt für diese Stelle, mit welcher der Religionsunterricht in

Oedheim und Neckarsulm verbunden ist, beträgt 8.0 (?) Mark

pro Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte Bewerber

wollen ihre Meldungen und Zeugnisse innerhalb 3 Wochen dem Unterzeichneten

einsehen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1876:

"Die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in Kochendorf, welche

Mitte Juli dieses Jahres vakant wird, soll alsbald wieder besetzt werden.

Der Gehalt für diese Stelle, mit welcher der Religionsunterricht in

Oedheim und Neckarsulm verbunden ist, beträgt 8.0 (?) Mark

pro Jahr nebst freier Wohnung und Emolumenten. Qualifizierte Bewerber

wollen ihre Meldungen und Zeugnisse innerhalb 3 Wochen dem Unterzeichneten

einsehen.

Heilbronn am Neckar, 12. Juni 1876. Das Königliche Bezirksrabbiner. Dr.

M. Engelbert." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1887:

"Die Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Kochendorf

(Bezirksrabbinat Heilbronn am Neckar) soll am 1. Januar 1888 anderweitig

von einem ledigen Mann besetzt werden. Gehalt pro anno bei freier

Wohnung Mark 560 und Mark 18 Holzentschädigung, sowie einen für den

Religionsunterricht in Neckarsulm, 2 Kinder, wöchentlich 2

Stunden, aus der israelitischen Zentralkirchenkasse zu beziehenden Gehalte

von Mark 85 jährlich, nebst Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen

ihre Meldungen nebst Zeugnissen dem Unterzeichneten bis zum 1. November

dieses Jahres einsenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1887:

"Die Religionslehrer- und Vorbeterstelle in Kochendorf

(Bezirksrabbinat Heilbronn am Neckar) soll am 1. Januar 1888 anderweitig

von einem ledigen Mann besetzt werden. Gehalt pro anno bei freier

Wohnung Mark 560 und Mark 18 Holzentschädigung, sowie einen für den

Religionsunterricht in Neckarsulm, 2 Kinder, wöchentlich 2

Stunden, aus der israelitischen Zentralkirchenkasse zu beziehenden Gehalte

von Mark 85 jährlich, nebst Emolumenten. Qualifizierte Bewerber wollen

ihre Meldungen nebst Zeugnissen dem Unterzeichneten bis zum 1. November

dieses Jahres einsenden.

Heilbronn. Dr. M. Engelbert, Bezirksrabbiner." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1891:

"Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter

in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten

zu besetzen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. August 1891:

"Kochendorf. Die Stelle als Religionslehrer und Vorbeter

in hiesiger Gemeinde ist per sofort oder längstens innerhalb drei Monaten

zu besetzen.

Jährliches Einkommen, bei freier Wohnung, Mark 560,

Holzgeldentschädigung Mark 18, für die Filiale Neckarsulm Mark 85

und nicht unbedeutende Nebenverdienste.

Ledige, seminaristisch gebildete Lehrer wollen sich melden und Zeugnisse beifügen.

Kochendorf bei Heilbronn, 9. August 1891. Vorsteheramt: Levi." |

Aus dem jüdischen

Gemeinde- und Vereinsleben

Rabbi Sekel Wormser aus Michelstadt hilft der Gemeinde

Neckarsulm um 1830 in einer Notlage (1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1931:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1931:

"Der Rabbi als Arzt. Von Oberlehrer Kulb, Öhringen.

Es dürften etwa hundert Jahre her sein, als der in weiten Kreisen und

über seine engere Heimat hinaus berühmte Rabbi Sekel Wormser

seligen Angedenkens - genannt Baal Schem von Michelstadt

- geehrt und geachtet und in hohem Ansehen stehend, segensreich wirkte.

Nicht nur in religiösen Fragen wandte man sich an den gelehrten und

frommen Mann, sondern auch in Dingen, deren Beurteilung man von Ärzten

erhoffte. So geschah es, dass in der Gemeinde Neckarsulm die Knaben

- und es waren deren mehrere - nacheinander in den besten Kindesjahren vom

Tode hinweggerafft wurden, während die Mädchen am Leben blieben. Man

wusste lange Zeit keinen Rat, um so mehr die befragten Ärzte vor einem

Rätsel standen. In ihrer Not wandte sich eine Familie an den berühmten

Rabbi in Michelstadt im Odenwald mit der Frage, was zu tun sei, um ein

inzwischen geborenes Knäblein am Leben zu erhalten.

Man bat nicht vergebens: die Antwort des großen Rabbi lautete, dass man

den Knaben bis zu seiner Barmizwah nur in weiße Gewänder kleiden solle.

Die Eltern freuten sich über den Bescheid, befolgten den Rat des weisen

Rabbi und waren ihrem Gotte und dem gelehrten Manne überaus

dankbar.

Der Knabe wuchs zur Freude seiner Eltern zum Manne heran. Er übte als

wahrer Menschenfreund viel Gutes und segnete nach Beendigung des

Weltkrieges, geachtet und geehrt als langjähriger Vorsteher, das

Zeitliche. Sein Name - Julius Reinganum - lebt in der Geschichte Göppingens

in ehrendem Andenken

weiter." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Über der Lehrer und Vorsänger Aaron

Hilberth (geb. 1815 in Neckarsulm, gest. 1864 in Niederstetten)

finden sich ausführliche Informationen in der

Seite zu Niederstetten.

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Lehrlingssuche des Kaufhauses Stern (1912)

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. April

1912: "Lehrling Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 26. April

1912: "Lehrling

gesucht bei freier Station. Sohn achtbarer Eltern. Selbstgeschriebene

Offerten an

Kaufhaus Stern

Neckarsulm." |

Verlobungs- und Heiratsanzeigen von Stefan Strauss

(Neckarsulm/Heilbronn) und Gretel Nussbaum (Köln) (1935)

Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1935: Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1935:

"Gretel Nußbaum - Stefan Strauss

Verlobte

Köln Spichernstraße 57 - Neckarsulm /

Heilbronn". |

| |

Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1935: Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1935:

"Stefan Strauss - Gretel Strauss geb. Nussbaum

Vermählte.

Neckarsulm / Heilbronn 24. März 18935 Hochzeit

in Köln Spichernstraße 57". |

Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge

Die ehemalige "Judengasse"

(parallel zu einem Teil der Marktstraße und zu einem Teil der Kolpingstraße;

gegenüber der Pfarrkirche St. Dionysius) könnte Hinweis auf ein

mittelalterliches Wohngebiet sein. Durch die Bebauung nach 1945 ist diese

Judengasse aus dem Stadtbild völlig verschwunden.

Seit dem 17. Jahrhundert konzentrierte sich das jüdische

Wohngebiet auf den östlichen Teil der Rathausstraße bis zur Neutorgasse. Hier

wurde auch ein Betsaal beziehungsweise eine Synagoge eingerichtet. Eine

erste Nennung stammt aus dem Jahr 1625. Der wegen den Kriegsunruhen von

Erlenbach nach Neckarsulm gezogene Jude Hirtz hatte in Neckarsulm ein Haus

gekauft, worin eine Synagoge eingerichtet werden konnte ("darin sie ihre Synagog

erbaut"). 1639 starb Hirtz. In diesem Jahr wird in Neckarsulm Aaron, Männlins

Sohn genannt, der in dem damals erstellten Judenverzeichnis als "einfältiger

Rabbiner" bezeichnet wird.

Mehrfach wird in den 1690er-Jahren der Betsaal genannt,

vermutlich noch derselbe wie ein halbes Jahrhundert zuvor in einem Gebäude am

Ende der Rathausgasse unweit des Amorbacher Hofes. Da ein Teil der jüdischen

Familien verstreut in der Stadt lebte, stellte sich für den damaligen

deutschordischen Amtmann das Problem, dass beispielsweise "Benedict der Rabbi"

über den Markt und durch mehrere Gassen zur Synagoge gehen musste. Der Amtmann

überlegte, ob die Juden der Stadt "nicht näher zusammengezogen" werden könnten.

Mit welchem Erfolg, wird nicht berichtet.

1736 wurde ein Vertrag der Judenschaft mit der Stadt

Neckarsulm abgeschlossen "das Haus der Judenschaft betreffend".

Gemeint war damit das Gebäude der "Judenschul" oder die

"sogenannte Männer- und Weiber-Synagoge in der Rathausgassen". Die

Judenschaft hatte das Haus für 300 Gulden gekauft, wobei es sich um die alte

Synagoge handelte, die vermutlich nun aus privatem Besitz in das Eigentum der

Gemeinde überging. Nach dem mit der Stadt ausgehandelten Vertrag sollten alle

Anlieger freien Aus- und Eingang zu dem Grundstück haben. Bei dem Gebäude

handelte es sich nach der damaligen Zählung um das Gebäude Nr. 205a an der

Rathausgasse.

Nachdem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die

Zahl der jüdischen Einwohner schnell zurück ging und die Gemeinde 1874 aufgelöst

wurde, wurde auch die Synagoge geschlossen. Letztmals hatte man 1852 an

dem Gebäude eine bauliche Veränderung vorgenommen, wobei für die Besucher "eine

besondere Tür angebracht" wurde. 1861 wird berichtet, dass die Neckarsulmer

Juden die Synagoge in Kochendorf besuchten. Möglicherweise wurde damals nur

noch an Festtagen Gottesdienst in der Neckarsulmer Synagoge gefeiert.

Über die Auflösung der Gemeinde und den anstehenden Verkauf von Synagoge und

Synagogeninventar berichtet die Zeitschrift "Der Israelit" am 24.

März 1875:

"Neckarsulm. Unsere israelitische

Gemeinde, vor Jahrhunderten zahlreich und wohlausgestattet, seit 1828 ein Filial

der israelitischen Gemeinde in Kochendorf, hat sich, herabgesunken auf etliche

Mitglieder, nun völlig aufgelöst. Unser Kirchengut, bestehend aus dem

Synagogengebäude, Torarollen, wertvollen Vorhängen, silbernem Toraschmuck,

Leuchtern und dergleichen wird nach dem Erkenntnis der Königlichen

Oberkirchenbehörde meistbietend verkauft(!) und der Erlös zunächst der

Zentralkirchenkasse zugewiesen, aus welcher der Betrag seiner Zeit zu Gunsten

israelitischer Gemeinden verwendet wird*. Es ist dies vielleicht der erste Fall,

dass in unserem Lande in solcher Weise über das Gemeindevermögen verfügt

wird, und diese Verfügung gibt ein Präjudiz für künftige Fälle der

Auflösung jüdischer Gemeinden infolge ihrer Entvölkerung und der Übersiedelung

in andere Orte. Bei der jetzigen starken Wanderung der Israeliten vom Lande in

die Städte dürfte das Eingehen der Landgemeinden bald öfters vorkommen und

den Grundstock vermehren, aus welchem bedürftigen Gemeinden Subsidien

zugewendet werden können."

"Neckarsulm. Unsere israelitische

Gemeinde, vor Jahrhunderten zahlreich und wohlausgestattet, seit 1828 ein Filial

der israelitischen Gemeinde in Kochendorf, hat sich, herabgesunken auf etliche

Mitglieder, nun völlig aufgelöst. Unser Kirchengut, bestehend aus dem

Synagogengebäude, Torarollen, wertvollen Vorhängen, silbernem Toraschmuck,

Leuchtern und dergleichen wird nach dem Erkenntnis der Königlichen

Oberkirchenbehörde meistbietend verkauft(!) und der Erlös zunächst der

Zentralkirchenkasse zugewiesen, aus welcher der Betrag seiner Zeit zu Gunsten

israelitischer Gemeinden verwendet wird*. Es ist dies vielleicht der erste Fall,

dass in unserem Lande in solcher Weise über das Gemeindevermögen verfügt

wird, und diese Verfügung gibt ein Präjudiz für künftige Fälle der

Auflösung jüdischer Gemeinden infolge ihrer Entvölkerung und der Übersiedelung

in andere Orte. Bei der jetzigen starken Wanderung der Israeliten vom Lande in

die Städte dürfte das Eingehen der Landgemeinden bald öfters vorkommen und

den Grundstock vermehren, aus welchem bedürftigen Gemeinden Subsidien

zugewendet werden können."

* Anmerkung der Redaktion: Es wäre uns lieb, wenn der geehrte

Korrespondent den Wortlaut jenes 'Erkenntnisses' einsenden möchte. So, wie

es in Vorstehendem mitgeteilt wurde, ist es mit den Vorschriften unserer

heiligen Religion (Schulchan Aruch, Orach-Chajim, C. 153) nicht

übereinstimmend." |

Die Versteigerung des Synagogeninventars am 16. Mai 1875

auf dem Rathaus in Heilbronn erbrachte den Betrag von 335 Gulden.

Anzeige

in der Zeitschrift der Israelit vom 12. Mai 1875: "Heilbronn.

Versteigerung. Von dem Kirchengut der Israeliten in Neckarsulm werden in

höherem Auftrag am Mittwoch den 16. Mai 1875, vormittags 9 Uhr, auf dem

Rathause in Heilbronn, Zimmer Nr. 19, folgende Gegenstände gegen bare Bezahlung

im Aufstreich verkauft: Anzeige

in der Zeitschrift der Israelit vom 12. Mai 1875: "Heilbronn.

Versteigerung. Von dem Kirchengut der Israeliten in Neckarsulm werden in

höherem Auftrag am Mittwoch den 16. Mai 1875, vormittags 9 Uhr, auf dem

Rathause in Heilbronn, Zimmer Nr. 19, folgende Gegenstände gegen bare Bezahlung

im Aufstreich verkauft:

Mehrere auf Pergament geschriebene, gut erhaltene Gesetzrollen (Siphre Tora und

Megilla). 1 prächtiger, reichlich goldgestickter Vorhand mit silbernen Glocken

(Paroches), 1 dto. und gewöhnliche Vorhänge, 4 Stück goldgestickte

Tora-Mäntelchen. Weiße Vorhänge, Mäntelchen, Decken, Sargenes etc. 1 Stock

silbernes Taß (Toraschmuck) nebst 2 Handdeuter (Jad), zusammen über 3 Pfund

schwer. Wand-, Kron-, Arm-, Hänge- und Chanukka-Leuchter und 1 Handfass von

Messing. Ferner: Bücher, Schofroth von Widderhorn und andere Utensilien. Viele

dieser Gegenstände sind noch zur Ausstattung von Synagogen geeignet.

Israelitisches Kirchenvorsteheramt. A. A. Löwenstein, Vors." |

Auch das Synagogengebäude wurde verkauft und spätestens um 1900 in eine Scheune umgebaut, die am 1. März 1945

kriegszerstört wurde. Noch um 1930 waren an den Innenwänden der ehemaligen

Synagoge in Quadratschrift geschriebene, zum Teil gut erhaltene hebräische

Inschriften zu sehen.

Fotos

Historische Fotos:

Historische Fotos finden

sich in der Publikation von Ansbert Baummann, siehe Literatur |

Plan:

|

|

Flurkarten-Ausschnitt: Neckarsulm 1892;

links eingetragen die ehemalige

"Judengasse";

rechts unten die ehemalige Synagoge

Nr. 205 und

das Badhaus 205a |

Karte: Neckarsulm 1834 nach dem Plan der

ersten württembergischen

Landesvermessung

mit eingetragener "Judengasse" und

der

ehemaligen Synagoge |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

| |

Fotos sind keine vorhanden |

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| April 2012:

In Neckarsulm wurde ein "Stolperstein"

verlegt |

Artikel von Helmut Buchholz in der

"Heilbronner Stimme" vom 17. April 2012: "Stolperstein-Verlegung

in Heilbronn und Neckarsulm..."

Link

zum Artikel |

Weiterer Artikel in der

"Rhein-Neckar-Zeitung" vom 23. April 2012: "Schüler

setzen Zeichen gegen das Vergessen. 'Stolperstein' zum Gedenken an

Amalie Bodenheimer aus Neckarsulm verlegt..."

Link zum

Artikel (eingestellt als pdf-Datei)

Anmerkung: der Gedenkstein für Amalie Bodenheimer (1875-1942) wurde in

der Wilhelmstraße 14 verlegt. |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Germania Judaica II,2 S. 571-572. |

| Paul Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und

Hohenzollern. 1966. S. 132-143. |

| Wolfram Angerbauer/Hans Georg Frank: Jüdische Gemeinden in

Kreis und Stadt Heilbronn. 1986. S. 165-176. |

| Lothar Hantsch: Von den Juden in Neckarsulm, in: Historische Blätter

des Heimatvereins Neckarsulm. Sept./Okt. 1985.

|

| Ansbert Baumann:

"...das wir sie nie so lang gehalten hetten". Die Vertreibung der

Heilbronner Juden im 15. Jahrhundert und ihre Niederlassung in Neckarsulm.

In: Aschkenas. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden. 16 Jg.,

Heft 2. 2006. S. 439-460.

|

| Ansbert Baumann: Die Neckarsulmer Juden. eine Minderheit im

geschichtlichen Wandel 1298-1945. Thorbecke-Verlag. Ostfildern 2008. ISBN

978-3-7994-0819-1.

|

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|