|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Rimpar (Kreis

Würzburg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Rimpar bestand eine jüdische Gemeinde bis 1942. Ihre

Entstehung geht in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurück. 1577 wird der Jude

Schmul genannt, der mit Frau, Kindern und seiner Mutter in Rimpar wohnte und

jährlich 40 Gulden Schutzgeld zu zahlen hatte.

Eine jüdische Gemeinde bestand seit dem 18. Jahrhundert. 1742 stiftete Jehuda

b. Isaak Mosche aus Rimpar ein Memorbuch. 1792 gab es 14 jüdische Haushaltungen

am Ort.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1814 114 jüdische Einwohner (9,2 % von insgesamt 1.236), 1837 130

(8,0 % von insgesamt 1.620), 1867 142 (6,6 % von 2.152), 1880 (83 (3,6 % von

2.304), 1887 91, 1892 85 (in 24 Familien), 1894 81 (in 17 Familien), 1895 77 (in

19 Familien), 1899 76 (in 16 Haushaltungen), 1900 67 (3,0 % von 2.225).

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 wurden auf 23 Matrikelstellen

die folgenden jüdischen Familienvorstände in Rimpar genannt (mit bereits neuem

Familiennamen und Erwerbszweig): Jakob Amschel Schloßfelder (Warenhandel),

Moses Hirsch Hermann (Viehhandel), Juda Joseph Frank (Viehhandel), Lob Joseph

Schwab (Viehhandel), Salomon Joseph Schwab (Warenhandel), Samuel Isak

Gondersheim (Warenhandel), Moses Löb Lebold (Viehhandel), Moses Löb Lebold

(Viehhandel), Moyses Löb Schwab (Unterhändler), Samson Löser Oppenheimer

(Viehhandel), Jüdlein Meyer Lehmann (Warenhandel), Abraham Löb Lehmann

(Warenhandel), Meyer Moses Grünebaum (Viehhandel), Jüdlein Moses Wohlmann

(Schacherhandel), Abraham Nathan Frohmann (Viehhandel), Jakob Nathan Frohmann

(Warenhandel), Säcklein Nathan Bestmann (Viehhandel), Abraham Säcklein

Volkmann (Unterhändler), Abraham Seligmann Hofmann (Unterhändler), Isak Samuel

Kleinmann (Warenhandel), Mendel Simon Goldschmitt (Warenhandel), Abraham Joseph

Frank (Viehhandel), Heya, Witwe von Samuel Isak Gondersheim (Schacherhandel),

Moses Joseph Schwab (Viehhandel), Mayer Wolf Löb Adler (Viehhandel).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), ein Gemeindehaus mit einem Schulraum (Religionsschule) und eine Mikwe.

Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Schwanfeld

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter (Kantor) und Schochet tätig war. Bei

der Erstellung der Matrikellisten 1817 wird als damaliger Vorsänger (ohne

Matrikelstelle) Gerson Löb Stockheimer genannt. Später werden als Lehrer genannt:

Nathan Freund (von ca. 1833 bis zu seinem Tod 1868), gefolgt 1869

bis um 1900 von Simon Buttenwieser (zuvor

in Fechenbach tätig), danach seit 1898 sein

Schwiegersohn Simon Blumenthal (unterrichtete um 1899 auch die Kinder in

Bibergau [1 Kind] und

Estenfeld [9 Kinder]; Blumenthal feierte 1923 das

25-jährige Ortsjubiläum in Rimpar, wechselt zum 15. Mai 1924 nach

Hofheim). Ab 1925 unterrichtete ein

Wanderlehrer die jüdischen Kinder in Rimpar und umgebenden Orten (vgl. unten;

weitere Lehrer siehe unten).

Um 1892 wurden an der

Religionsschule der Gemeinde 15 Kinder unterrichtet, 1893 13 Kinder, 1895 19

Kinder, 1899 15 Kinder.

Als Synagogendiener wird 1894 S. Rosenbaum genannt.

Die Gemeinde gehörte zum Distriktsrabbinat Würzburg.

An jüdischen Vereinen gab es: den Israelitischen Wohltätigkeitsverein

(um 1892 unter Leitung von Lehrer Buttenwieser, um 1899 A. Adler) und den

Israelitischen Frauenverein (um 1892 unter Leitung der Frau von M. Hoffmann,

1899 unter Leitung der Frau von F. Schwab) und die Armenkasse (1899 unter

der Leitung von S. Blumenthal).

Als Gemeindevorsteher werden genannt: um 1869 M. Hoffmann, um 1887 B. J.

Schwab und Wolf Gundersheim, um 1892/1898 Salomon Schwab und Wolf Gundersheim, um

1899 Salomon Schwab und L. Tannenwald.

In den Kriegen 1866 und 1870/71 waren als Kriegsteilnehmer aus der

jüdischen Gemeinde an den Fronten: Bor. Schwab (1866) und Abraham Adler

(1870/71). Ihre Namen stehen auf dem Kriegerdenkmal auf dem Ortsfriedhof neben

der Pfarrkirche von Rimpar. Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen

Gemeinde Joseph Adler (geb. 17.2.1889 in Rimpar, gef. 15.4.1916), Adolf Schwab

(geb. 3.10.1884 in Rimpar, gef. 1.11.1918), Alfred Schwab (geb. 29.6.1891 in

Rimpar, gef. 15.9.1915) und Gefreiter Sali Schwab (geb. 28.12.1886 in Rimpar,

gef. 3.9.1916). Ihre Namen

stehen auf einem weiteren Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten

Weltkrieges im Friedhof Rimpar. Die Namen standen auch auf einem Denkmal in der

ehemaligen Synagoge, das jedoch weitgehend zerstört ist (Namen nicht mehr

lesbar). Vgl. zu den Gefallenen

http://www.denkmalprojekt.org/2016/rimpar-heimatchronik_lk-wuerzburg_wk1_bay.html

Um 1924, als noch 50 jüdische Einwohner in Rimpar gezählt wurden (1,82 % von

insgesamt etwa 3.300) waren die Vorsteher der Gemeinde Sally Schwab und Karl

Tannenwald. Die Lehrerstelle war im Schuljahr 1924/25 unbesetzt. Im März 1925

wurde ein Wanderlehrer mit dem Sitz in Würzburg für die Gemeinden Rimpar,

Estenfeld, Veitshöchheim, Ober- und Unteraltertheim sowie Reichenberg

bestimmt. 1932 war erster

Gemeindevorsteher Josef Frank, zweiter Vorsteher Bruno Bayer. Als Lehrer und

Kantor war Meier Laßmann tätig (Vater der Lehrerin Julie Laßmann, siehe

Texte unten). Im Schuljahr 1931/32 waren von ihm elf jüdische Kinder zu unterrichten. An jüdischen Vereinen bestanden der

Israelitische Frauenverein (1932 unter Leitung von Ernestine Schwabe, Zweck und

Arbeitsgebiete: Unterstützung, Kranken- und Totenwache, Bestattung) sowie die

Männer-Chewra (Leitung Josef Frank: Zweck und Arbeitsgebiete: Unterstützung,

Kranken- und Totenwache, Bestattung).

1933 wurden noch 54 jüdische Einwohner gezählt (1,7 % von insgesamt

3.228). Auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts und der zunehmenden

Repressalien sind zunächst nur wenige von ihnen von Rimpar verzogen bzw.

ausgewandert. Im Mai 1937 lebten noch 46 jüdische Personen in Rimpar, darunter

eine fünfköpfige, unterstützungsbedürftige Familie. Beim Novemberpogrom

1938 wurden zahlreiche jüdische Einwohner tätlich angegriffen. Im

Dezember 1938 brach ein Parteifunktionär in die Wohnung eines Juden ein und

stahl verschiedene Wertsachen. 1939 lebten nur noch 15 jüdische Personen

in Rimpar. 22 konnten bis dahin in die USA emigrieren, einer nach Dänemark.

Sieben waren nach Frankfurt am Main verzogen, sieben in vier andere deutsche

Orte. Im Februar 1942 lebten noch neun jüdische Personen in Rimpar.

Sechs wurden am 24. April 1942 über Würzburg nach Izbica bei Lublin deportiert.

Die drei letzten jüdischen Einwohner wurden am 14. Juli 1942 in das Altersheim

in Würzburg gebracht, von hier aus am 23. September 1942 in das Ghetto

Theresienstadt.

Von den in Rimpar geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Fanny Bähr geb. Frank

(1884), Lenchen Dillenberger geb. Frank (1892),

Benzion (Benno) Frank (1861), Fränzie (Frenzie) Edith Frank

(1921), Elsa Frank geb. Dillenberger (1890), Fränzi (Frenzie Edith M.) Frank

(1921), Inge Frank (1925), Josef Frank (geb. 10.1.1885; später in Königshofen),

Joseph Frank (geb. 25.9.1885), Margot Senta Frank (1923), Samuel Gundersheim (1879),

Thekla Therese Gutmann geb. Schwab (1908), Rosa Hamburger geb. Schwab (1875), Babette

Kaufmann geb. Schwab (1881), Amalie Kohn

geb. Schwab (1873), Julie Lassmann (1905), Leopold Lebermann (1868), Therese

(Theresia) Lindner geb. Schwab (1885), Pauline Machol geb. Schwab (1855), Ernst Mayer (1904), Bertha Schloss

geb. Schwab (1885), Richa Schuster geb. Gundersheim (1857), Abraham Schwab

(1869), Ernestine Schwab geb. Lindner (1878), Klara Schwab geb. Schwab (1884), Pauline (Paula) Schwab

(1889), Sofie Schwab (1889). Manfred Sturm (1927), Hannchen Tannenwald geb.

Kleinmann (1860), Isidor Tannenwald (1885).

Berichte

aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Lob des jüdisch-religiösen

Unterrichts in Rimpar (unter Lehrer Nathan Freund, 1846)

Aus

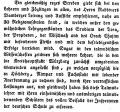

einem Artikel in "Der treue Zionswächter" vom 3. Februar 1846: "Ein

gleichmäßig reges Streben gibt sich bei den Lehrern und Zöglingen in allen,

des Herrn Rabbiners Bamberger (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Seligmann_Bär_Bamberger) Leitung und

Aufsicht empfohlenen, nahe an 30 Religionsschulen kund, in welchen außer den

gewöhnlichen Lehrgegenständen das Studium der Tora, der Propheten, der

Mischnah und des Orach Chajim (vgl.

https://en.wikipedia.org/wiki/Orach_Chayim) mit besonderem Fleiße

und mit dem befriedigendsten Erfolge betrieben wird. Sogar in den

talmudischen Wissenschaften zeichnen sich mehrere Lehrer, die in den die

Kreishauptstadt Würzburg zunächst umgebenden Gemeinden angestellt sind, zu

welchen vorzüglich die in Höchberg,

Rimpar und Fuchsstadt mit lobender

Anerkennung zu rechnen sind, durch ihre vortrefflichen Leistungen aus, und

gleichwohl haben sich diese Talmudlehrer mit ihren einheimischen und

auswärtigen Talmud lernenden Schülern des fallen bei falls der Inspektoren

der deutschen Schule zu erfreuen. " Aus

einem Artikel in "Der treue Zionswächter" vom 3. Februar 1846: "Ein

gleichmäßig reges Streben gibt sich bei den Lehrern und Zöglingen in allen,

des Herrn Rabbiners Bamberger (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Seligmann_Bär_Bamberger) Leitung und

Aufsicht empfohlenen, nahe an 30 Religionsschulen kund, in welchen außer den

gewöhnlichen Lehrgegenständen das Studium der Tora, der Propheten, der

Mischnah und des Orach Chajim (vgl.

https://en.wikipedia.org/wiki/Orach_Chayim) mit besonderem Fleiße

und mit dem befriedigendsten Erfolge betrieben wird. Sogar in den

talmudischen Wissenschaften zeichnen sich mehrere Lehrer, die in den die

Kreishauptstadt Würzburg zunächst umgebenden Gemeinden angestellt sind, zu

welchen vorzüglich die in Höchberg,

Rimpar und Fuchsstadt mit lobender

Anerkennung zu rechnen sind, durch ihre vortrefflichen Leistungen aus, und

gleichwohl haben sich diese Talmudlehrer mit ihren einheimischen und

auswärtigen Talmud lernenden Schülern des fallen bei falls der Inspektoren

der deutschen Schule zu erfreuen. " |

In Rimpar besteht eine Vorbereitungsschule für die

Lehrer- und Rabbinerausbildung (1859)

Anmerkung: es handelt sich um die in dem nachfolgenden Artikel über Lehrer

Nathan Freund im Rimpar bestehende kleine Schule. Der Berichterstatter in der

liberal geprägten "Allgemeinen Zeitung des Judentums" äußert sich

sehr kritisch über die diese orthodoxe Kleinschule (unterer Abschnitt

"Institut der Finsternis"), während sie ein paar Jahre zuvor und auch

danach aus konservativ-orthodoxer Sicht hoch gelobt wurde (siehe oben Bericht

von 1846 und unten Bericht von 1866).

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 1. August 1859: "Teils reicht die Würzburger Jeschibo (Jeschiwa

= Talmudschule) nicht

mehr aus, teils kann man doch nicht alles und jedes dort so passend

unterbringen; man hat deshalb in Höchberg,

Gerolzhofen, Rimpar und

vielen andern Orten Schulen nach dem Muster der alten Chedorim gegründet

und als Zweck sich die Aufgabe gestellt, die Zöglinge ihrem Berufe als

Rabbiner und Lehrer zuzuführen, wie dies in einem Rundschreiben dargelegt

wird. Da aber nur solche Eltern ihre Kinder dieser Musterschule

anvertrauen, deren Vermögensverhältnisse nicht gestattet, anderweitig

für dieselben zu sorgen, so brauchte man vor allem Geld. Neue

Rundschreiben wurden erlassen und unter dem verführerischen Namen 'Fürs

Toralernen' aller Orten freiwillige Gaben gesammelt. Reichlich flossen und

fließen die Gaben von allen Seiten und die Leute machen brillante

Geschäfte. Sie klopfen nirgends vergebens an. Alt wie Neu öffnet ihnen

willig den Säckel und so mancher glaubt Wunder was zu tun, wenn er Leute

dafür honoriert, das zu tun, was er nicht mehr für zeitgemäß hält,

aber nur für sich. Was soll aber daraus werden Schon jetzt macht sich ein

sehr bedeutender Lehrermangel fühlbar. Der Seminarbesuch ist für

Israeliten nicht mehr notwendig und denjenigen, die es ja noch besuchen

wollen - im Würzburger Seminar sind gegenwärtig vier jüdische Zöglinge

- erschweren die sogenannten Schwarzen ihre Lage nach Kräften, und wer

nicht Alles aus eigenen Mitteln bestreiten kann, kann sich dort nicht mehr

halten. Wie leicht aber die Befähigungsnote als Rabbiner und Lehrer

erlangt wird, davon könnten wir so manches hübsche Beispiel erzählen,

wollen aber nur erwähnen, dass Rabbiner Bamberger die Hauptperson bei der

Prüfungskommission bildet. Bedenkt man nun, dass die Vorsteher

dieser Pflanzstätten jüdischer Lehrer und Rabbiner auch des

geringsten weltlichen Wissens bar, kaum der Mehrzahl nach im Stande sind,

Deutsch zu schreiben und jedenfalls nicht korrekt, so können auch nur

geistig verkümmerte Subjekte aus dieser Schule hervorgehen. Freue dich

aber dann, bayerisches Judentum, wenn erst deine geistlichen

Angelegenheiten und die Erziehung deiner Jugend in solche Hände

übergegangen. Traurig ist die Zukunft, der wir auf solche Weise

entgegengehen, und es tut wahrhaftig Not, diesen Leuten

entgegenzuarbeiten. Niemand unterschätze die Gefahr, die unsern

heiligsten Interessen droht. Soll jedoch etwas geschehen, so muss dies

rasch geschehen, ehe es zu spät ist. Darum kann es nicht laut genug

gesagt werden: Ihr Freunde des Judentums, scharet Euch zusammen, entziehet

Eure Spenden diesen Spekulanten auf Eure Gutmütigkeit, wendet sie solchen

jungen Leuten zu, denen es jetzt doppelt schwer wird, sich für ihren

Beruf gehörig vorzubilden. Doppelt wünschenswert erscheint es aber unter

den gegebenen Verhältnissen, dass man, sobald die Zeitumstände sich

wieder freundlicher gestalten, Hand an die Gründung eines jüdischen

Schullehrer-Seminars für Süddeutschland lege. Wohl lässt sich nicht

leugnen, dass für das Studium des Religiösen mehr geschehen muss, als in

der letzten Zeit geschehen ist; aber ein Extrem ist so verwerflich als das

andere, und sehr treffen lehren unsere Weisen: 'ohne Tora gibt es kein

profanes Wissen' und 'ohne profanes Wissen gibt es kein (Wissen um die)

Tora'. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 1. August 1859: "Teils reicht die Würzburger Jeschibo (Jeschiwa

= Talmudschule) nicht

mehr aus, teils kann man doch nicht alles und jedes dort so passend

unterbringen; man hat deshalb in Höchberg,

Gerolzhofen, Rimpar und

vielen andern Orten Schulen nach dem Muster der alten Chedorim gegründet

und als Zweck sich die Aufgabe gestellt, die Zöglinge ihrem Berufe als

Rabbiner und Lehrer zuzuführen, wie dies in einem Rundschreiben dargelegt

wird. Da aber nur solche Eltern ihre Kinder dieser Musterschule

anvertrauen, deren Vermögensverhältnisse nicht gestattet, anderweitig

für dieselben zu sorgen, so brauchte man vor allem Geld. Neue

Rundschreiben wurden erlassen und unter dem verführerischen Namen 'Fürs

Toralernen' aller Orten freiwillige Gaben gesammelt. Reichlich flossen und

fließen die Gaben von allen Seiten und die Leute machen brillante

Geschäfte. Sie klopfen nirgends vergebens an. Alt wie Neu öffnet ihnen

willig den Säckel und so mancher glaubt Wunder was zu tun, wenn er Leute

dafür honoriert, das zu tun, was er nicht mehr für zeitgemäß hält,

aber nur für sich. Was soll aber daraus werden Schon jetzt macht sich ein

sehr bedeutender Lehrermangel fühlbar. Der Seminarbesuch ist für

Israeliten nicht mehr notwendig und denjenigen, die es ja noch besuchen

wollen - im Würzburger Seminar sind gegenwärtig vier jüdische Zöglinge

- erschweren die sogenannten Schwarzen ihre Lage nach Kräften, und wer

nicht Alles aus eigenen Mitteln bestreiten kann, kann sich dort nicht mehr

halten. Wie leicht aber die Befähigungsnote als Rabbiner und Lehrer

erlangt wird, davon könnten wir so manches hübsche Beispiel erzählen,

wollen aber nur erwähnen, dass Rabbiner Bamberger die Hauptperson bei der

Prüfungskommission bildet. Bedenkt man nun, dass die Vorsteher

dieser Pflanzstätten jüdischer Lehrer und Rabbiner auch des

geringsten weltlichen Wissens bar, kaum der Mehrzahl nach im Stande sind,

Deutsch zu schreiben und jedenfalls nicht korrekt, so können auch nur

geistig verkümmerte Subjekte aus dieser Schule hervorgehen. Freue dich

aber dann, bayerisches Judentum, wenn erst deine geistlichen

Angelegenheiten und die Erziehung deiner Jugend in solche Hände

übergegangen. Traurig ist die Zukunft, der wir auf solche Weise

entgegengehen, und es tut wahrhaftig Not, diesen Leuten

entgegenzuarbeiten. Niemand unterschätze die Gefahr, die unsern

heiligsten Interessen droht. Soll jedoch etwas geschehen, so muss dies

rasch geschehen, ehe es zu spät ist. Darum kann es nicht laut genug

gesagt werden: Ihr Freunde des Judentums, scharet Euch zusammen, entziehet

Eure Spenden diesen Spekulanten auf Eure Gutmütigkeit, wendet sie solchen

jungen Leuten zu, denen es jetzt doppelt schwer wird, sich für ihren

Beruf gehörig vorzubilden. Doppelt wünschenswert erscheint es aber unter

den gegebenen Verhältnissen, dass man, sobald die Zeitumstände sich

wieder freundlicher gestalten, Hand an die Gründung eines jüdischen

Schullehrer-Seminars für Süddeutschland lege. Wohl lässt sich nicht

leugnen, dass für das Studium des Religiösen mehr geschehen muss, als in

der letzten Zeit geschehen ist; aber ein Extrem ist so verwerflich als das

andere, und sehr treffen lehren unsere Weisen: 'ohne Tora gibt es kein

profanes Wissen' und 'ohne profanes Wissen gibt es kein (Wissen um die)

Tora'.

Erfreulich ist es, zu sehen, wie neben diesen Instituten der Finsternis

auch recht gute Elementarschulen, und so sich seminaristisch gebildete

Lehrer befinden. Außerdem sind zwei in höchster Blüte stehende

Handelsinstitute fast nebeneinander, in Marktbreit

und Segnitz, von denen jedes 70-80

Schüler, worunter viele christliche zählt. Bisher wurde in diesen

Instituten, vielleicht aus letzterem Grunde, der israelitische

Religionsunterricht etwas stiefmütterlich behandelt, doch ist in Segnitz

letzter Zeit ein Vorstandswechsel eingetreten, und wird jetzt jedenfalls

dort das religiöse Element die gehörige Würdigung finden, ohne dass

deshalb weltliches Wissen vernachlässigt wird, und so soll es sein. Um

den Bericht nicht allzu sehr auszudehnen, will ich Spezielles aus

einzelnen Gemeinden für nächstens sparen und nur bemerken, dass auch in

Unterfranken Herr Rabbiner Lebrecht für die Bibelanstalt tätig ist.

Derselbe ist unermüdlich für alles wahrhaft Gute und lässt sich durch

keine Hindernisse, von welcher Seite sie auch kommen mögen, in seinem

anerkennenswerten Eifer beirren". |

Lob des jüdischen Lehrers Nathan Freund in Rimpar

(1866)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1866: "Dahn

(bei Pirmasens), am 14. Juni (1866). (Dem Verdienste seine Krone.) Die

trefflichen Abhandlungen des Herrn Dr. Hildesheimer über die 'Jeschiba-Angelegenheit'

haben gewiss alle Leser Ihrer geschätzten Zeitschrift mit Interesse

gelesen, dieselben zollen aber auch Ihnen, geehrter Herr Redakteur, die

tiefste Achtung dafür, dass Sie auch denjenigen Nachträgen die Spalten

Ihrer werten Zeitung öffnen, welche jene Abhandlungen

vervollständigen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1866: "Dahn

(bei Pirmasens), am 14. Juni (1866). (Dem Verdienste seine Krone.) Die

trefflichen Abhandlungen des Herrn Dr. Hildesheimer über die 'Jeschiba-Angelegenheit'

haben gewiss alle Leser Ihrer geschätzten Zeitschrift mit Interesse

gelesen, dieselben zollen aber auch Ihnen, geehrter Herr Redakteur, die

tiefste Achtung dafür, dass Sie auch denjenigen Nachträgen die Spalten

Ihrer werten Zeitung öffnen, welche jene Abhandlungen

vervollständigen.

Daher erlauben Sie mir, geehrter Herr, den Namen eines Mannes zu

erwähnen, der im Gebiete von der 'Verbreitung der Tora in Israel'

Außerordentliches leistet und ein wahrhafter rechtschaffener

Gottesmann ist.

In einer kleinen, aber wohlhabenden Gemeinde des Würzburger Rabbinats (sc.

Rimpar) wirkt dieser ehrwürdige Gärtner im Weinberge des Herrn, dessen

ganzes Leben der Tora und der Gottesfurcht geweiht ist.

Nicht nur, dass er selbst das Nachsinnen über die Tora bei Tag und

Nacht wörtlich betätigt, sondern er erfüllt auch noch die

schwierige Aufgabe, 4-5 junge Männer aus Nah und Fern zu

größeren Jeschiwot vorbereitend, in Mischna und Gemara

zu unterrichten und derart Gottesliebe und Gottesfurcht in deren

Herzen zu verpflanzen, dass bei ihnen nicht bloß das Hören,

sondern auch das Tun in Erfüllung geht.

Auch in seiner Gemeinde erweckt er solche Gottesfurcht, dass sich

auch viele der Familienvorsteher dem Torastudium bei ihm

unterziehen und es sind deren nicht wenige, die er so weit gebracht hat,

dass sie die Bibel, Mischna und Chaj Adam recht gut verstehen.

Möge Israel den Namen dieses Frommen, des ...Lehrers, Herr und

Meisters Nathan Freund - sein Licht leuchte -, Religionslehrer

in Rimpar, kennen...." R.G. |

Zum Tod von Lehrer Nathan Freund

(1868)

Artikel

in "Der Israelit" vom 12. August 1868: "Heidingsfeld

(Bayern). (Ungern verspätet.) Ein teures Leben ist dahingegangen in Israel!

Ein edles Herz hat zu schlagen aufgehört! Gerne möchte ich schweigen von der

Trauerkunde, von dem im 67. Lebensjahr erfolgten Heimgange des gewiss einem

großen Teile des Leserkreises dieser Blätter rühmlichst bekannten

Lehrers Nathan Freund in Rimpar bei Würzburg; aber

verschwunden ist der Gerechte (Zadik) für sein verschwindendes Geschlecht

und gewiss dieser Gerechte (Zadik) ist wert, von ganz Israel betraut

zu werden. Von unbemittelten Eltern in

Wittelshofen in Mittelfranken geboren, besuchte er in seinen

Jünglingsjahren die Hochschule des berühmten Hagaon Abraham Bing das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Bing) und war einer von dessen

hervorragenden Schülern. Die profanen Wissenschaften studierte er unter

Leitung der damaligen gelehrtesten Professoren der Würzburger Universität.

Die gründliche Gelehrsamkeit in Schas und Posekim, ganz

besonders aber die eminent Sprachkenntnisse, namentlich in der hebräischen

und chaldäischen Sprache dieses Mannes, seine Universalbildung und seine so

tief wurzelnde G"ttesfurcht, seine Herzensgüte verbunden mit der

aufopfernsten Wohltätigkeit und Spendenbereitschaft (frei

übersetzt) sind allen bekannt, die ihm näher standen. - Als Lehrer

wirkte er erfolgreich in Theilheim,

hierauf circa fünf Jahre in Heidingsfeld,

wo Einsender (sc. dieses Artikels) auch so glücklich war, zu seinen

Schülern zu gehören und zuletzt in Rimpar, wo er 35 Jahre als

Gesetzeslehrer (sc. zur Klärung von halachischen Problemen berechtigte

Person) und Vorbeter segensreich wirkte und durch seinen so

gründlichen Unterricht und seine so glückliche Vorsorge für die religiösen

Institutionen, durch sein eifriges Bemühen, Herz und Sinn von Klein und Groß

im Sinne unserer heiligen Religion auszubilden, Rimpar zu einer

Mustergemeinde hervorhob. Dabei beschäftigte er sich, wenn seine

Berufsgeschäfte es ihm erlaubten, trotz seiner schon vieljährigen

Kränklichkeit, unausgesetzt mit dem Torastudium. - Wie er lebte, so starb

er; mit gottergebener Geduld harte er auf seinem höchst schmerzvollen

Krankenlager aus; bis zu den letzten Stunden genoss er nichts ohne Vor- und

Nach-Bracha (= Segensspruch)! Fortwährend flüsterten die heiligen

Lippen, welchen trotz der heftigsten Schmerzen kein Seufzer entfuhr,

Worte der Tora. Wenn solche Sterne in Israel erbleichen, wem blutet da

nicht das Herz von unaussprechlicher Wehmut? Das bezeugten auch heute seine

Gemeindeglieder, von denen viele seiner Schüler waren, und viele andere

seiner guten Freunde und Gönner, als sie schluchzend und wehklagend den Sarg

des geliebten Lehrers umstanden, - Zadikim werden oft mehr geachtet, wenn

sie unter den Toten als unter den Lebenden sind (frei übersetzt) - und

gewiss wurde heute an seinem Grabe noch bei Manchem der Entschluss, den

Lehren des Seligen unwandelbar treu zu bleiben und hiermit dessen Andenken

am besten zu ehren, nochmals besiegelt und befestigt! Der Gemeinde Rimpar

aber wünschen wir von Herzen wieder einen Mann, in dem sie, bin auch nur

einigermaßen, Ersatz für ihren so schweren Verlust finden möge. ER (=

G"tt) macht verschwinden den Tod auf immer (Jesaja 25,8).

Heidingsfeld, am 18. Tamus. G-dt." Artikel

in "Der Israelit" vom 12. August 1868: "Heidingsfeld

(Bayern). (Ungern verspätet.) Ein teures Leben ist dahingegangen in Israel!

Ein edles Herz hat zu schlagen aufgehört! Gerne möchte ich schweigen von der

Trauerkunde, von dem im 67. Lebensjahr erfolgten Heimgange des gewiss einem

großen Teile des Leserkreises dieser Blätter rühmlichst bekannten

Lehrers Nathan Freund in Rimpar bei Würzburg; aber

verschwunden ist der Gerechte (Zadik) für sein verschwindendes Geschlecht

und gewiss dieser Gerechte (Zadik) ist wert, von ganz Israel betraut

zu werden. Von unbemittelten Eltern in

Wittelshofen in Mittelfranken geboren, besuchte er in seinen

Jünglingsjahren die Hochschule des berühmten Hagaon Abraham Bing das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Bing) und war einer von dessen

hervorragenden Schülern. Die profanen Wissenschaften studierte er unter

Leitung der damaligen gelehrtesten Professoren der Würzburger Universität.

Die gründliche Gelehrsamkeit in Schas und Posekim, ganz

besonders aber die eminent Sprachkenntnisse, namentlich in der hebräischen

und chaldäischen Sprache dieses Mannes, seine Universalbildung und seine so

tief wurzelnde G"ttesfurcht, seine Herzensgüte verbunden mit der

aufopfernsten Wohltätigkeit und Spendenbereitschaft (frei

übersetzt) sind allen bekannt, die ihm näher standen. - Als Lehrer

wirkte er erfolgreich in Theilheim,

hierauf circa fünf Jahre in Heidingsfeld,

wo Einsender (sc. dieses Artikels) auch so glücklich war, zu seinen

Schülern zu gehören und zuletzt in Rimpar, wo er 35 Jahre als

Gesetzeslehrer (sc. zur Klärung von halachischen Problemen berechtigte

Person) und Vorbeter segensreich wirkte und durch seinen so

gründlichen Unterricht und seine so glückliche Vorsorge für die religiösen

Institutionen, durch sein eifriges Bemühen, Herz und Sinn von Klein und Groß

im Sinne unserer heiligen Religion auszubilden, Rimpar zu einer

Mustergemeinde hervorhob. Dabei beschäftigte er sich, wenn seine

Berufsgeschäfte es ihm erlaubten, trotz seiner schon vieljährigen

Kränklichkeit, unausgesetzt mit dem Torastudium. - Wie er lebte, so starb

er; mit gottergebener Geduld harte er auf seinem höchst schmerzvollen

Krankenlager aus; bis zu den letzten Stunden genoss er nichts ohne Vor- und

Nach-Bracha (= Segensspruch)! Fortwährend flüsterten die heiligen

Lippen, welchen trotz der heftigsten Schmerzen kein Seufzer entfuhr,

Worte der Tora. Wenn solche Sterne in Israel erbleichen, wem blutet da

nicht das Herz von unaussprechlicher Wehmut? Das bezeugten auch heute seine

Gemeindeglieder, von denen viele seiner Schüler waren, und viele andere

seiner guten Freunde und Gönner, als sie schluchzend und wehklagend den Sarg

des geliebten Lehrers umstanden, - Zadikim werden oft mehr geachtet, wenn

sie unter den Toten als unter den Lebenden sind (frei übersetzt) - und

gewiss wurde heute an seinem Grabe noch bei Manchem der Entschluss, den

Lehren des Seligen unwandelbar treu zu bleiben und hiermit dessen Andenken

am besten zu ehren, nochmals besiegelt und befestigt! Der Gemeinde Rimpar

aber wünschen wir von Herzen wieder einen Mann, in dem sie, bin auch nur

einigermaßen, Ersatz für ihren so schweren Verlust finden möge. ER (=

G"tt) macht verschwinden den Tod auf immer (Jesaja 25,8).

Heidingsfeld, am 18. Tamus. G-dt." |

Über Lehrer Simon Blumenthal (ab ca.

1900 bis 1918 Lehrer in Rimpar)

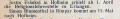

Anmerkung: Lehrer Simon Blumenthal ist am 1. April 1872 in der Hansestadt Lübeck geboren.

Er stammte aus einer kinderreichen Lehrerfamilie. Sein Vater Lazarus Blumenthal

unterrichtete von 1872 bis 1905 in

Laudenbach bei Karlstadt. Simon studierte, wohl nach der damals üblichen

Berufsvorbereitung an einer Präparandenanstalt, an der

Isr. Lehrerbildungsanstalt in Würzburg (Examen

1891). Seit etwa 1899 unterstützte er seinen Schwiegervater Simon Buttenwieser

als Lehrer in Rimpar. Im Ersten Weltkrieg Kriegsdienst in einem bayerischen

Infanterie-Ersatzbataillon (1916): Ab Juli 1917 war er wieder als Lehrer in

Rimpar. Zum 15. Mai 1924 wechselte er nach

Hofheim. 1930 bildete sich auf seine Initiative eine Bezirkskonferenz

jüdischer Lehrer für Burgpreppach-Hofheim,

die auch für die Fortbildung der Kultusbeamten in den umliegenden Gemeinden

zuständig war. Ab Ende 1933 lebte Simon Blumenthal mit seiner Frau und seinen

Töchtern Zartella (1927-2005) und Henriette (1932-) im Ruhestand in Würzburg,

zeitweise zusammen mit seiner Schwester Nanni Blumenthal. Simon Blumenthal und

seine Familie emigrierten im August 1939 nach London. Von Oktober 1939 bis

Januar 1941 war Simon als Feindlicher Ausländer auf der Isle of Man interniert.

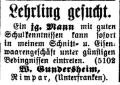

Anzeige von Lehrer Simon Blumenthal

(1906)

Anzeige

in "Der Israelit" vom 25. Mai 1906: "Für ein kinderloses Ehepaar wird ein

religiöses Anzeige

in "Der Israelit" vom 25. Mai 1906: "Für ein kinderloses Ehepaar wird ein

religiöses

Mädchen gesucht,

das mit einfacher, bürgerlicher Küche und allen Hausarbeiten vertraut ist.

Näheres bei

S. Blumenthal, Lehrer, Rimpar bei Würzburg." |

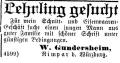

25-jähriges Ortsjubiläum von Lehrer

Simon Blumenthal (1923)

Mitteilung

in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 29. Juli

1923: "Lehrer Simon Blumenthal in Rimpar feierte sein 25-jähriges

Ortsjubiläum." Mitteilung

in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 29. Juli

1923: "Lehrer Simon Blumenthal in Rimpar feierte sein 25-jähriges

Ortsjubiläum." |

Lehrer Simon Blumenthal wechselt

nach Hofheim (1924)

Mitteilung

in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 26. März

1924: Mitteilung

in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 26. März

1924:

"Justin Fränkel in Hofheim erhielt ab 1.

April die Religionslehrerstelle in Erlangen.

Simon Blumenthal in Rimpar kommt am 15. Mai nach

Hofheim. " |

Für den Unterricht in Rimpar und

anderen Orten wird ein Wanderlehrer bestellt (1925)

Lehrer Lermann (Lehmann?) wechselt von Rimpar nach Berlin (1929)

Anmerkung: zu einem Lehrer Lermann liegen keine weiteren Angaben vor. Er kann

sich nicht um den Lehrer David Lehmann handeln, der aus Rimpar stammte und bis

1928 in Bad Brückenau unterrichtete (siehe Bericht unten). Dieser ist 1928 nach

Würzburg gezogen und dort im Februar 1929 gestorben.

Meldung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

Januar 1929: "Lehrer Lermann (Rimpar) wurde an eine Schule in Berlin

berufen". Meldung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

Januar 1929: "Lehrer Lermann (Rimpar) wurde an eine Schule in Berlin

berufen". |

Lehrer Maier Laßmann kommt nach Rimpar (1929, Lehrer von 1920 bis

1925 in Harburg, 1925 bis 1929 in Westheim)

Anmerkung: Maier Lassmann (geb. 4. Dezember 1872 in Polen) war von

ostjüdischer Herkunft. Nach seiner Religionsausbildung arbeitete er als

Religionslehrer, Kantor, Schächter und Gemeindediener für verschiedene

bayerische Israelitische Kultusgemeinden. Als junger Mann und Familienvater war

er ab etwa 1900 in der bayerisch-schwäbischen Gemeinde

Hainsfarth tätig. Es folgten Stellen in

Harburg (1920), dann in den unterfränkischen

Orten Westheim bei Hammelburg und

Rimpar (1929). Er war verheiratet mit Sara geb. Villut, die im

Dezember 1932 verstarb (siehe Bericht unten). Maier Lassmann blieb in Rimpar und

war wohl 1939 unter den letzten 15 jüdischen Einwohnern von Rimpar. Im September

des Jahres kam er nach Würzburg, wo schon seine später deportierte Tochter

Julie lebte (vgl. Bericht unten).

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Mai

1929: "Westheim bei Hammelburg. Herr Meier

Laßmann, der hier seit

vier Jahren als Lehrer, Schochet und Chasen amtiert hat und gleichzeitig

in der Nachbargemeinde Völkersleier diese Ämter verwaltete, verlässt

die hiesige Gemeinde, um sein Amt in der Gemeinde Rimpar anzutreten. Wir

sehen mit aufrichtigem Bedauern diesen tüchtigen Mann von hier scheiden.

Er besitzt ein überaus großes jüdisches Wissen, ist ein tüchtiger

Schochet und hat auch beim Religionsunterricht große Erfolge erzielt. Mit

allen Gemeindemitgliedern lebte er in bestem Einvernehmen. Auch der

zuständige Rabbiner, Herr Dr. Bamberger (Kissingen) hat sich jederzeit

lobend über die Wirksamkeit unseres Lehrers ausgesprochen, dies

insbesondere bei der kürzlich stattgehabten Religionsprüfung. Die besten

Wünsche unserer Gemeinde begleiten Herrn Lehrer Laßmann in seinen neuen

Wirkungskreis, woselbst er auch die verdiente Anerkennung finden

möge." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Mai

1929: "Westheim bei Hammelburg. Herr Meier

Laßmann, der hier seit

vier Jahren als Lehrer, Schochet und Chasen amtiert hat und gleichzeitig

in der Nachbargemeinde Völkersleier diese Ämter verwaltete, verlässt

die hiesige Gemeinde, um sein Amt in der Gemeinde Rimpar anzutreten. Wir

sehen mit aufrichtigem Bedauern diesen tüchtigen Mann von hier scheiden.

Er besitzt ein überaus großes jüdisches Wissen, ist ein tüchtiger

Schochet und hat auch beim Religionsunterricht große Erfolge erzielt. Mit

allen Gemeindemitgliedern lebte er in bestem Einvernehmen. Auch der

zuständige Rabbiner, Herr Dr. Bamberger (Kissingen) hat sich jederzeit

lobend über die Wirksamkeit unseres Lehrers ausgesprochen, dies

insbesondere bei der kürzlich stattgehabten Religionsprüfung. Die besten

Wünsche unserer Gemeinde begleiten Herrn Lehrer Laßmann in seinen neuen

Wirkungskreis, woselbst er auch die verdiente Anerkennung finden

möge." |

Zum Tod der Frau von Lehrer Laßmann

(1932)

Anmerkung: Sara Laßmann/Lassmann geb. Villut (vergleiche oben) ist vermutlich

am Samstag, 3. Dezember 1932 gestorben. Der nachstehende Bericht ist am Samstag,

10. Dezember 1932 geschrieben wurden. Hier wird vom Todestag von Frau Lassmann

"am vorletzten Sabbat" gesprochen, womit vermutlich der 3. Dezember 1932 gemeint

ist.

Artikel

in "Der Israelit" vom 15. Dezember 1932: "Rimpar (bei Würzburg), 10.

Dezember. Am vorletzten Sabbat starb im jüdischen Krankenhaus zu

Würzburg, wo sie Heilung von einem mehrjährigen Leiden gesucht hatte,

Frau Lehrer Lassmann von hier. Sie war eine Schwägerin des Somploner

Raw das Andenken an den Gerechten ist zum Segen, in dessen

Jeschiwa (Toraschule) auch der nunmehr verwitwete Gatte 'lernte', dem

sie dann die Hand zum Lebensbund reichte. Man kann sich denken, dass hier

ein echt jüdisches Haus begründet wurde, dem gleichgesinnte Kinder und Enkel

entsprossen. Ihren Gatten, den sie nach verschiedenen Stellen begleitete,

unterstützte sie in seinem heiligen Berufe durch ihr für die ganze Gemeinde

mustergültiges frommes Leben. Bei der Beerdigung auf dem altehrwürdigen

Beit Chajim ('Haus des Lebens' =

Friedhof) Höchberg hielt der Schwager, der Kultusbeamte Philippsohn aus

München, einen ergreifende, von Midrasch- und Talmudworten durchwobenen

Hesped (Trauerrede). Als für den frommen Sinn der Verstorbenen

bezeichnend hob er den letzten Wunsch derselben hervor, ihre Tochter möge

nur einen Ben Tora (= frommen jüdischen Mann) heiraten. Nach dem

Hesped sprach noch Hauptlehrer Mannheimer,

Dettelbach, als Freund der trauernden

Familie schlichte Worte des aufrichtigen Gedenkens für die Entschlafene

seligen Andenkens. Möge ihr Verdienst den Hinterbliebenen wie

ganz Israel beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens. " Artikel

in "Der Israelit" vom 15. Dezember 1932: "Rimpar (bei Würzburg), 10.

Dezember. Am vorletzten Sabbat starb im jüdischen Krankenhaus zu

Würzburg, wo sie Heilung von einem mehrjährigen Leiden gesucht hatte,

Frau Lehrer Lassmann von hier. Sie war eine Schwägerin des Somploner

Raw das Andenken an den Gerechten ist zum Segen, in dessen

Jeschiwa (Toraschule) auch der nunmehr verwitwete Gatte 'lernte', dem

sie dann die Hand zum Lebensbund reichte. Man kann sich denken, dass hier

ein echt jüdisches Haus begründet wurde, dem gleichgesinnte Kinder und Enkel

entsprossen. Ihren Gatten, den sie nach verschiedenen Stellen begleitete,

unterstützte sie in seinem heiligen Berufe durch ihr für die ganze Gemeinde

mustergültiges frommes Leben. Bei der Beerdigung auf dem altehrwürdigen

Beit Chajim ('Haus des Lebens' =

Friedhof) Höchberg hielt der Schwager, der Kultusbeamte Philippsohn aus

München, einen ergreifende, von Midrasch- und Talmudworten durchwobenen

Hesped (Trauerrede). Als für den frommen Sinn der Verstorbenen

bezeichnend hob er den letzten Wunsch derselben hervor, ihre Tochter möge

nur einen Ben Tora (= frommen jüdischen Mann) heiraten. Nach dem

Hesped sprach noch Hauptlehrer Mannheimer,

Dettelbach, als Freund der trauernden

Familie schlichte Worte des aufrichtigen Gedenkens für die Entschlafene

seligen Andenkens. Möge ihr Verdienst den Hinterbliebenen wie

ganz Israel beistehen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens. " |

Berichte aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Vortragsveranstaltung der jüdischen

Nationalfonds (1927)

Anmerkung: zu Schimon Kranzer aus Veitshöchheim liegen keine weiteren

Informationen vor.

Artikel

in "Das jüdische Echo" vom 13. Mai 1927: "Rimpar. Im Rahmen der

Pessach-Aktion, zu Gunsten des National-Fonds (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Nationalfonds), fand auch in

Rimpar eine Veranstaltung statt, für welche als Redner Herr

Schimon Kranzer aus Veitshöchheim

gewonnen war, der über das Thema: 'Die Wanderungen der Juden als Problem'

referierte. In der Diskussion ergänzte Herr Lehrmann die Ausführungen des

Redners. Die lebhafte Anteilnahme der Zuhörer an den vorgetragenen Ideen,

der vielerseits geäußerte Wunsch nach einer Wiederholung ähnlicher

Veranstaltungen, nicht zuletzt das als gut zu bezeichnende Sammelergebnis

dokumentieren aufs deutlichste das Verständnis auch der Rimparer Juden für

den Palästina-Gedanken. Für das glückliche Gelingen der Veranstaltung

gebührt dem Gemeindevorstand, Herrn Adler, besonderer Dank." Artikel

in "Das jüdische Echo" vom 13. Mai 1927: "Rimpar. Im Rahmen der

Pessach-Aktion, zu Gunsten des National-Fonds (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Nationalfonds), fand auch in

Rimpar eine Veranstaltung statt, für welche als Redner Herr

Schimon Kranzer aus Veitshöchheim

gewonnen war, der über das Thema: 'Die Wanderungen der Juden als Problem'

referierte. In der Diskussion ergänzte Herr Lehrmann die Ausführungen des

Redners. Die lebhafte Anteilnahme der Zuhörer an den vorgetragenen Ideen,

der vielerseits geäußerte Wunsch nach einer Wiederholung ähnlicher

Veranstaltungen, nicht zuletzt das als gut zu bezeichnende Sammelergebnis

dokumentieren aufs deutlichste das Verständnis auch der Rimparer Juden für

den Palästina-Gedanken. Für das glückliche Gelingen der Veranstaltung

gebührt dem Gemeindevorstand, Herrn Adler, besonderer Dank." |

Berichte zu Personen aus der

Gemeinde

Über den Lebenslauf von Caroline Schwerin geb. Frank

(geb. in Rimpar 1808, gest. 1884 in Ramsgate)

Anmerkung: Weiteres zu dem genannten Sir Moses bzw. Moses Montefiori, bei dem

Caroline Schwerin als Haushältern tätig war, siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Montefiore.

Artikel

in "Der Israelit" vom 2. Dezember 1884: "Ramsgate, 27. November. Nach

dem jüngsten Bulletin des Dr. Woodmann befindet sich Sir Moses wieder

vollständig wohl - mit G"ttes Hilfe. Das am 13. dieses Monats

erfolgte Ableben seiner getreuen Haushälterin Madame Schwerin, hatte

auf Sir Moses Befinden wesentlich ungünstig ein gewirkt, da diese streng

religiöse und anhängliche Dienerin schon seit 40 Jahren das Hauswesen

versah, auch die Reise nach Jerusalem mitmachte und sich um die Pflege ihres

edlen Gönners viele Verdienste erwarb. Mrs. Schwerin sie ruhe in Frieden

war in Rimpar bei Würzburg (in Bayern) geboren." Artikel

in "Der Israelit" vom 2. Dezember 1884: "Ramsgate, 27. November. Nach

dem jüngsten Bulletin des Dr. Woodmann befindet sich Sir Moses wieder

vollständig wohl - mit G"ttes Hilfe. Das am 13. dieses Monats

erfolgte Ableben seiner getreuen Haushälterin Madame Schwerin, hatte

auf Sir Moses Befinden wesentlich ungünstig ein gewirkt, da diese streng

religiöse und anhängliche Dienerin schon seit 40 Jahren das Hauswesen

versah, auch die Reise nach Jerusalem mitmachte und sich um die Pflege ihres

edlen Gönners viele Verdienste erwarb. Mrs. Schwerin sie ruhe in Frieden

war in Rimpar bei Würzburg (in Bayern) geboren." |

| |

Artikel

aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Dezember 1884: "Rödelsee

in Bayern. Im Nachtrage zu Ihrer Korrespondenz in Nr. 96 d.d. Ramsgate,

27. November, erlaube ich mir, den geehrten Lesern Ihres geschätzten

Blattes Näheres über meine selige Tante, Mrs. Schwerin zu berichten; hat

sie es doch verdient, dass ihr auch in dieser weit verbreiteten

Zeitschrift ein Denkstein gesetzt wird. Meine Tante - sie ruhe in

Frieden - Caroline Schwerin, eine geb. Frank, war in Rimpar bei

Würzburg 1808 von frommen Eltern geboren. Nachdem sie eine gute Erziehung

genossen hatte, kam sie frühzeitig in die Fremde, nach Frankfurt am Main,

und siedelte 1839 mit einer Familie Königswarter nach London über. Hier

heiratete sie 1844, genoss jedoch das Glück der Ehe nicht lange; gar zu

bald musste sie Witwe werden. Sie ward an Lady Montefiore rekommandiert

und übernahm schon anno 1845 im Hause der großen Philanthropen - Gott

mehre seine Tage und seine Jahre - die Küche, welche sie treu und zur

vollkommensten Zufriedenheit ihrer Herrschaft bis zu ihrem Ende

verwaltete. Sie war zugleich die Beschließerin des Hauses und schon bei

der seligen Lady Montefiore und nach deren Ableben auch bei Sir Moses,

vertrat sie oft die Stelle eines Gesellschaftsdame. Sehr oft in den

letzteren Jahren, besonders am Freitagabend, machte sie die Vorleserin.

Dass sie in dem hohen Hause eine sehr angenehme Stelle bekleidete,

beweisen ihre Reisen mit Sir Moses nach Jerusalem und anderwärts. Artikel

aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Dezember 1884: "Rödelsee

in Bayern. Im Nachtrage zu Ihrer Korrespondenz in Nr. 96 d.d. Ramsgate,

27. November, erlaube ich mir, den geehrten Lesern Ihres geschätzten

Blattes Näheres über meine selige Tante, Mrs. Schwerin zu berichten; hat

sie es doch verdient, dass ihr auch in dieser weit verbreiteten

Zeitschrift ein Denkstein gesetzt wird. Meine Tante - sie ruhe in

Frieden - Caroline Schwerin, eine geb. Frank, war in Rimpar bei

Würzburg 1808 von frommen Eltern geboren. Nachdem sie eine gute Erziehung

genossen hatte, kam sie frühzeitig in die Fremde, nach Frankfurt am Main,

und siedelte 1839 mit einer Familie Königswarter nach London über. Hier

heiratete sie 1844, genoss jedoch das Glück der Ehe nicht lange; gar zu

bald musste sie Witwe werden. Sie ward an Lady Montefiore rekommandiert

und übernahm schon anno 1845 im Hause der großen Philanthropen - Gott

mehre seine Tage und seine Jahre - die Küche, welche sie treu und zur

vollkommensten Zufriedenheit ihrer Herrschaft bis zu ihrem Ende

verwaltete. Sie war zugleich die Beschließerin des Hauses und schon bei

der seligen Lady Montefiore und nach deren Ableben auch bei Sir Moses,

vertrat sie oft die Stelle eines Gesellschaftsdame. Sehr oft in den

letzteren Jahren, besonders am Freitagabend, machte sie die Vorleserin.

Dass sie in dem hohen Hause eine sehr angenehme Stelle bekleidete,

beweisen ihre Reisen mit Sir Moses nach Jerusalem und anderwärts.

Am 2. Tag Rosch haschanah dieses Jahres, nachdem sie mit Sir Moses

die Schofartöne gehört hatte, überfiel sie die hartnäckige Krankheit,

deren Keim schon lange in ihr verborgen lag, und welcher keine Genesung

mehr folgen sollte. Am 12. vorigen Monats wurde ich telegraphisch an ihr

Krankenbett gerufen. Ich reiste mit meinem Bruder sogleich nach Ramsgate,

kam am 14. dort an und traf sie leider nicht mehr am Leben. Am 13. vorigen

Monats stieg ihre reine Seele zum Throne des Allmächtigen empor. Ich

erhielt sogleich Audienz bei Sir Moses, er bewillkommnete mich und

drückte mir sein Beileid mit den herzinnigsten Worten aus. Er sagte mir,

der Tod meiner Tante habe ihn um Vieles zurückgeworfen; sie wäre ihm

eine so treue streng religiöse Dienerin gewesen. Er bewirtete mich in

seinem Hause, woselbst mir alle Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Am 16.

mittags war die Beisetzung. Diese gestaltete sich zu einer großartigen.

Ein Verwandter des Sir Moses, ferner der Vertraute meiner seligen Tante,

Herr Dr. Löwe, die sämtlichen Rabbonim des Ohel Mosche WeJehudit, die

2 Vorbeter, sämtliche Juden Ramsgates, sowie eine unabsehbare Menge

Leidtragender aus allen Klassen der Bevölkerung folgten dem

Leichenkondukte. Nachmittags 2 Uhr wurde durch einen Neffen des Sir Moses

der letzte Willen meiner seligen Tante bekannt gegeben. Ihr echt

religiöser Sinn, ihre Liebe und Anhänglichkeit an das heilige Land,

welches sie mit eigenen Augen geschaut, das Elend unserer Brüder

dortselbst lag ihr so am Herzen, dass sie seiner nicht nur im Leben oft

durch reiche Gaben gedachte - sie hatte sich schon vor 4 Jahren dort

eingekauft für immer - sie hat das Land unserer Ahnen auch in ihrem

letzten Willen bedacht. So vermachte sie der portugiesischen Gemeinde

1.000 Mark und der aschkenasischen ebenfalls 1.000 Mark. Außerdem

bestimmt sie für zwei Synagogen je 1.000 Mark, für welche die in Rimpar

im Trauerjahr das übliche Kaddischgebet zu verrichten hat. Auch das Ohel

Mosche WeJehudit, die Rabbonim, den Chasan, den Schochet

und das Dienstpersonal Sir Moses bedachte sie mit größeren, respektive

kleineren Legaten. So hat sich denn meine selige Tante - sie ruhe in

Frieden - verewigt für alle Zeiten. Ihre Seele sei eingebunden in

den Bund des Lebens.

Aus dem Nachlasse meiner seligen Tante erhielt ich eine Menge Bücher,

welche Abhandlungen von den Reisen des Baronets ins heilige Land und

nach |

Marokko

enthalten und eine prachtvolle Bibel Tanach, in hoch elegantem

Goldschnitt gebunden, welch Bücher alle Sir Moses meiner seligen Tante

als Präsente verehrte und denen seine Unterschrift in Autographie

beigegeben ist. Vor meiner Abreise in Ramsgate verabschiedete ich mich bei

meinem hoch geehrten Gastgeber. Ich dankte ihm für die große

Aufmerksamkeit und aufopfernde Liebe, welche meiner, nun in Gott ruhenden

Tante - sie ruhe in Frieden, während ihrer langen Krankheit im Hause des

edlen Baronets erwiesen wurden, sowie für die gute und aufmerksame

Aufnahme, die ich während meines fünftägigen Aufenthaltes daselbst

gefunden hatte. Der greise, hoch betagte Sir nahm meine beiden Hände und

sprach mit lauter Stimme, welche noch die Frische des Geistes vernehmen

ließ: 'Ich danke für Ihre gütigen Worte. Ihre selige Tante war mir

stets eine treue Dienerin, eine werte Gesellschafterin. ich werde ihrer

nie vergessen, sie wird stets in meinem Gedächtnisse fortleben. Treten

Sie in religiöser Beziehung in die Fußstapfen Ihrer seligen Frau Tante

ein und halten Sie die Lehre Moses hoch für alle Zeiten.' Marokko

enthalten und eine prachtvolle Bibel Tanach, in hoch elegantem

Goldschnitt gebunden, welch Bücher alle Sir Moses meiner seligen Tante

als Präsente verehrte und denen seine Unterschrift in Autographie

beigegeben ist. Vor meiner Abreise in Ramsgate verabschiedete ich mich bei

meinem hoch geehrten Gastgeber. Ich dankte ihm für die große

Aufmerksamkeit und aufopfernde Liebe, welche meiner, nun in Gott ruhenden

Tante - sie ruhe in Frieden, während ihrer langen Krankheit im Hause des

edlen Baronets erwiesen wurden, sowie für die gute und aufmerksame

Aufnahme, die ich während meines fünftägigen Aufenthaltes daselbst

gefunden hatte. Der greise, hoch betagte Sir nahm meine beiden Hände und

sprach mit lauter Stimme, welche noch die Frische des Geistes vernehmen

ließ: 'Ich danke für Ihre gütigen Worte. Ihre selige Tante war mir

stets eine treue Dienerin, eine werte Gesellschafterin. ich werde ihrer

nie vergessen, sie wird stets in meinem Gedächtnisse fortleben. Treten

Sie in religiöser Beziehung in die Fußstapfen Ihrer seligen Frau Tante

ein und halten Sie die Lehre Moses hoch für alle Zeiten.'

Ich musste weinen, solche Worte, solche gutmeinenden Worte aus dem Munde

dieses Besten der Menschen vernehmen gekonnt zu haben, welche zugleich die

Versicherung enthielten, welch hohe Achtung und Ehre meiner seligen Tante

in diesem Hausee zuteil geworden waren. Nach einem nochmaligen, herzlichen

Händedruck entließ mich der hochedle Greis. Seine Worten werden nie

meinem Gedächtnisse entfallen. - Nach einer Nachricht, die ich soeben aus

Ramsgate erhielt, kann ich Ihnen, sehr geehrter Herr Redakteur,

versichern, dass Sir Moses nach Umständen wieder ganz wohl ist. A.

Frank." |

Zum Tod von Jehuda Hofmann (gest. 1892) und seiner Frau

Minna (gest. 1895, siehe unten)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1892:

"Rimpar. Es war ein schmerzlicher Gang, von dem ich soeben

zurückkehre. Einen braven, frommen Jehudi haben sie heute ins kühle Grab

gesehnt. Das Gemeindeglied Herr Jehuda Hofmann ist nicht mehr, Gott

hat ihn zu sich genommen. Wahrlich, er hat es verdient, dass ihm in Ihrem

geschätzten Blatte ein Denkstein gesetzt werde, denn von den Grundsäulen

unserer heiligen Religion, von der Tora, dem Gottesdienst und der

Wohltätigkeit war sein ganzes Leben gefüllt. Ein aufmerksamer

Schüler des Herrn Nathan Freund - das Gedenken an den Gerechten

ist zum Segen - lernte er frühzeitig Mischna und Gemara mit

einer Geistesschärfe, dass damals der Lehrer behauptete, dass er der

Zweite nach dem Rav würde, wenn ihn seine Mutter, eine von Nahrungssorgen

bedrängte Witwe hätte weiter lernen lassen. Was aber die Mutter

unterließ, das sichte er freiwillig wieder gut zu machen. Sobald er

geschäftlich frei war, lernte er und so führte er den Spruch unserer

Weisen gut ist die Verbundenheit von Tora und profanem Leben am schönsten aus. Er lernte, lehrte und lebte nach den

Vorschriften der heiligen Tora. Nie fehlte er im Gotteshause. Und mit

welcher Andacht verrichtete er die Gebete! Wer ihn beobachtete, merkte die

Gottesfurcht, die ihn beseelte. Jeden Sabbat trug er vor versammelter

Gemeinde das Chai Adam oder aus dem Kizzur Schulchan Aruch vor

und war bestrebt, seine Zuhörer zu echten Jehudim heranzubilden. Im

Stillen übte er Wohltaten, damit sein Name nicht in der Öffentlichkeit

genannt werde. Er war ein seltener Mensch, ein Chassid im wahren

Sinne des Wortes, ein Mann des biedersten Charakters und der ehrlichsten

Sinnesart, er war genau im Beobachten der Gebote und erzog seine

Kinder zu strenggläubigen Jehudim. Seine liebste Unterhaltung war die in

der Tora. Wie oft äußerte er mir den Wunsch, wenn es ihm einst vergönnt

sein werde, den Rest seiner Lebenstage in Frankfurt a.M. bei seinem Sohne

verleben zu können, so würde er den ganzen Tag bei dem Rav weilen, um

sich an seinem Schiur zu ergötzen. So groß war seine Liebe zur Tora und

zu ihren Lehrern. Doch der Allgütige hatte es anders beschlossen. Bis

hierher! Jetzt weilt er in den Gefilden der ewigen Seligkeit, uns als

Muster der wahren Frömmigkeit und alles Edlen leuchtend. Das Gedenken

an den Gerichten ist zum Segen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1892:

"Rimpar. Es war ein schmerzlicher Gang, von dem ich soeben

zurückkehre. Einen braven, frommen Jehudi haben sie heute ins kühle Grab

gesehnt. Das Gemeindeglied Herr Jehuda Hofmann ist nicht mehr, Gott

hat ihn zu sich genommen. Wahrlich, er hat es verdient, dass ihm in Ihrem

geschätzten Blatte ein Denkstein gesetzt werde, denn von den Grundsäulen

unserer heiligen Religion, von der Tora, dem Gottesdienst und der

Wohltätigkeit war sein ganzes Leben gefüllt. Ein aufmerksamer

Schüler des Herrn Nathan Freund - das Gedenken an den Gerechten

ist zum Segen - lernte er frühzeitig Mischna und Gemara mit

einer Geistesschärfe, dass damals der Lehrer behauptete, dass er der

Zweite nach dem Rav würde, wenn ihn seine Mutter, eine von Nahrungssorgen

bedrängte Witwe hätte weiter lernen lassen. Was aber die Mutter

unterließ, das sichte er freiwillig wieder gut zu machen. Sobald er

geschäftlich frei war, lernte er und so führte er den Spruch unserer

Weisen gut ist die Verbundenheit von Tora und profanem Leben am schönsten aus. Er lernte, lehrte und lebte nach den

Vorschriften der heiligen Tora. Nie fehlte er im Gotteshause. Und mit

welcher Andacht verrichtete er die Gebete! Wer ihn beobachtete, merkte die

Gottesfurcht, die ihn beseelte. Jeden Sabbat trug er vor versammelter

Gemeinde das Chai Adam oder aus dem Kizzur Schulchan Aruch vor

und war bestrebt, seine Zuhörer zu echten Jehudim heranzubilden. Im

Stillen übte er Wohltaten, damit sein Name nicht in der Öffentlichkeit

genannt werde. Er war ein seltener Mensch, ein Chassid im wahren

Sinne des Wortes, ein Mann des biedersten Charakters und der ehrlichsten

Sinnesart, er war genau im Beobachten der Gebote und erzog seine

Kinder zu strenggläubigen Jehudim. Seine liebste Unterhaltung war die in

der Tora. Wie oft äußerte er mir den Wunsch, wenn es ihm einst vergönnt

sein werde, den Rest seiner Lebenstage in Frankfurt a.M. bei seinem Sohne

verleben zu können, so würde er den ganzen Tag bei dem Rav weilen, um

sich an seinem Schiur zu ergötzen. So groß war seine Liebe zur Tora und

zu ihren Lehrern. Doch der Allgütige hatte es anders beschlossen. Bis

hierher! Jetzt weilt er in den Gefilden der ewigen Seligkeit, uns als

Muster der wahren Frömmigkeit und alles Edlen leuchtend. Das Gedenken

an den Gerichten ist zum Segen." |

Zum Tod von Minna Hofmann (1895)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1895: "Aus

Unterfranken. Eine edle Frau in Israel hat Dienstag, 6. Ijar (30.

April 1895) ihr tatenreiches Erdenleben vollendet. Frau Minna Hofmann aus

Rimpar bei Würzburg wurde durch den Tod aus dem Kreise ihrer Kinder und

Enkel hinweggenommen. Weit über ihren Verwandtenkreis hinaus wird dieser

Verlust mit großem Schwere empfunden. Einfach und bescheiden in ihrem

Wesen, vereinigte sie mit altjüdischer Frömmigkeit so viel Edles und

Vornehmes, dass sie stets mit vollem Rechte als tüchtige Frau bezeichnet

werden konnte. In einer langen, glücklichen Ehe war sie stets treue

Gefährtin ihres Gatten, des Gemeindegliedes Herrn Jehuda Hofmann,

der ihr vor kaum 2 Jahren in den Tod vorangeeilt ist. Im Vereine mit

demselben wusste sie ihr Haus zu einem echt jüdischen zu gestalten und

für Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit in edler Weise zu

wirken. Als Tochter eine Torakundigen Vaters und Gattin eines stets

Torabeflissenen Mannes, war ihr Herz von wahrer Ehrfurcht von

der Tora erfüllt, die sie durch große Verehrung der Träger der Tora

und durch so vielfache Förderung des Tora-Studiums bekundete. Ihr

gottesdienstliches Leben als jüdische Frau konnte als mustergültiges

betrachtet werden. Da blieb nicht die kleines Vorschrift unbeachtet, da

wurde nicht das geringste Verbot übersehen und über alles

Zweifelhafte, erholte sie sich stets bei Torakundigen Rat.

Außergewöhnlich anspruchslos in ihren eigenen Bedürfnissen, spendete

sie aber stets mit vollen Händen, wenn es galt, Not und Leid zu lindern.

Die Gäste wurden stets in liebevollster Weise in ihrem Hause gastlich

aufgenommen und es war wohl selten am Schabbat und Jom Tow

(Versöhnungstag), dass nicht ein Gast zu Tische geladen war. Sie übte

aber nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch in der vollkommensten Weise

Wohltätigkeit. In hingebenster Weise suchte sie Franke nicht nur zu

besuchen, sondern auf alle mögliche Weise ihnen hilfreich zur Seite zu

stehen. Wenn es galt, Wohltätigkeit zu üben, war sie gewiss zu

jeder Tages oder Nachtzeit eine der Ersten zur Stelle. Jahreslang versah

sie auch in der treuen Weise das Amt einer Vorsitzenden der Frauen-Chewra

(Verein für Wohltätigkeits- und Bestattungswesen der Frauen) in Rimpar.

So wie sie das Leid der Traurigen zu mildern suchte, so wusste sie durch

sorgliches Mitgefühl die Freude der Freudigen zu vergrößern und ihren

zahlreichen Freunden und Freundinnen war sie eine selten treue Freundin,

denen sie so gerne mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie hatte auch die Freude,

ihren einzigen Sohn Herrn A. J. Hofmann in Frankfurt a.M., ihre Töchter

und Schwiegersöhne als echte Jehudim in ihrem Geiste und dem

Geistes ihres Gatten - seligen Angedenkens - weiterleben zu

sehen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1895: "Aus

Unterfranken. Eine edle Frau in Israel hat Dienstag, 6. Ijar (30.

April 1895) ihr tatenreiches Erdenleben vollendet. Frau Minna Hofmann aus

Rimpar bei Würzburg wurde durch den Tod aus dem Kreise ihrer Kinder und

Enkel hinweggenommen. Weit über ihren Verwandtenkreis hinaus wird dieser

Verlust mit großem Schwere empfunden. Einfach und bescheiden in ihrem

Wesen, vereinigte sie mit altjüdischer Frömmigkeit so viel Edles und

Vornehmes, dass sie stets mit vollem Rechte als tüchtige Frau bezeichnet

werden konnte. In einer langen, glücklichen Ehe war sie stets treue

Gefährtin ihres Gatten, des Gemeindegliedes Herrn Jehuda Hofmann,

der ihr vor kaum 2 Jahren in den Tod vorangeeilt ist. Im Vereine mit

demselben wusste sie ihr Haus zu einem echt jüdischen zu gestalten und

für Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit in edler Weise zu

wirken. Als Tochter eine Torakundigen Vaters und Gattin eines stets

Torabeflissenen Mannes, war ihr Herz von wahrer Ehrfurcht von

der Tora erfüllt, die sie durch große Verehrung der Träger der Tora

und durch so vielfache Förderung des Tora-Studiums bekundete. Ihr

gottesdienstliches Leben als jüdische Frau konnte als mustergültiges

betrachtet werden. Da blieb nicht die kleines Vorschrift unbeachtet, da

wurde nicht das geringste Verbot übersehen und über alles

Zweifelhafte, erholte sie sich stets bei Torakundigen Rat.

Außergewöhnlich anspruchslos in ihren eigenen Bedürfnissen, spendete

sie aber stets mit vollen Händen, wenn es galt, Not und Leid zu lindern.

Die Gäste wurden stets in liebevollster Weise in ihrem Hause gastlich

aufgenommen und es war wohl selten am Schabbat und Jom Tow

(Versöhnungstag), dass nicht ein Gast zu Tische geladen war. Sie übte

aber nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch in der vollkommensten Weise

Wohltätigkeit. In hingebenster Weise suchte sie Franke nicht nur zu

besuchen, sondern auf alle mögliche Weise ihnen hilfreich zur Seite zu

stehen. Wenn es galt, Wohltätigkeit zu üben, war sie gewiss zu

jeder Tages oder Nachtzeit eine der Ersten zur Stelle. Jahreslang versah

sie auch in der treuen Weise das Amt einer Vorsitzenden der Frauen-Chewra

(Verein für Wohltätigkeits- und Bestattungswesen der Frauen) in Rimpar.

So wie sie das Leid der Traurigen zu mildern suchte, so wusste sie durch

sorgliches Mitgefühl die Freude der Freudigen zu vergrößern und ihren

zahlreichen Freunden und Freundinnen war sie eine selten treue Freundin,

denen sie so gerne mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie hatte auch die Freude,

ihren einzigen Sohn Herrn A. J. Hofmann in Frankfurt a.M., ihre Töchter

und Schwiegersöhne als echte Jehudim in ihrem Geiste und dem

Geistes ihres Gatten - seligen Angedenkens - weiterleben zu

sehen.

Möge ihr edles Beispiel vielfach Nachahmung finden und dadurch das

Gedenken an sie zum Segen werden. Dieses gereiche auch der trauernden

Familie in ihrem Schmerze zum Troste. J.A.B." |

Zeichen des aufkommenden Antisemitismus -

Verleumdung gegen den jüdischen Arzt Dr. Mayer (1903)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1903:

"Würzburg, 9. Oktober (1903). Die antisemitisch-bauernbündlerische

"Neue Bayerische Landeszeitung" schrieb im Januar in einem

Artikel, der jüdische Arzt Dr. Mayer in Rimpar sage beim Besuch von

christlichen Kranken den christlichen Gruß und besprenge sich mit

Weihwasser. Dr. Mayer stellte Beleidigungsklage, über welche nach

mehrmaligen Vertagungen nunmehr das Schöffengericht zu urteilen hatte.

von einer großen Anzahl Zeugen konnte kein einziger die Behauptungen des Bündlerorgans bestätigen. Das Urteil lautete für den zeichnenden

Redakteur, der vorgab, den Artikel nicht selbst geschrieben zu haben, auf

300 Mark Geldstrafe". Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Oktober 1903:

"Würzburg, 9. Oktober (1903). Die antisemitisch-bauernbündlerische

"Neue Bayerische Landeszeitung" schrieb im Januar in einem

Artikel, der jüdische Arzt Dr. Mayer in Rimpar sage beim Besuch von

christlichen Kranken den christlichen Gruß und besprenge sich mit

Weihwasser. Dr. Mayer stellte Beleidigungsklage, über welche nach

mehrmaligen Vertagungen nunmehr das Schöffengericht zu urteilen hatte.

von einer großen Anzahl Zeugen konnte kein einziger die Behauptungen des Bündlerorgans bestätigen. Das Urteil lautete für den zeichnenden

Redakteur, der vorgab, den Artikel nicht selbst geschrieben zu haben, auf

300 Mark Geldstrafe". |

Zum Tod von Eva (?) Adler (1911)

Anmerkung: Zuordnung unklar; möglicherweise handelt es sich um Ella Adler

geb. Frank, Frau des Viehhändlers Abraham Adler in Rimpar. Sohn Willi Benjamin

Adler (geb. 3. September 1877 in Rimpar) wird genannt bei Strätz Biographisches

Handbuch Würzburger Juden Bd. I S. 53.

Artikel in "Der Israelit" vom 16. März 1911: "Rimpar,

5. März. Durch den am Montag, 29. Schewat (5671 = 27. Februar

1911) unerwartet erfolgten Tod der Frau Ella (?) Adler wurden

nicht nur deren Familie, sondern alle, die ihr nahe standen, in große Trauer

versetzt. Die verblichenen eine wackere Frau im wahren Sinne des

Wortes, die ein Alter von 63 Jahren erreicht hat, war stets bestrebt, den in

ihrem strengen religiösen Elternhause erhaltenen Lehren und Beispielen

nachzuleben und dieselben auch auf ihre Kinder zu übertragen. Ihrem Gatten,

ihren Kindern und allen Familienangehörigen war sie in inniger Liebe

zugetan. Als einfach schlichte Hausfrau entsprach sie voll und ganz dem

Frauenideal, wie es ihm Salomonische Liede (vgl.

http://spurensuche.steinheim-institut.org/pdf/LobdertuechtigenFrauEinheitsuebersetzung.pdf)

von dem jüdischen Biederweibe gezeichnet wird. Ihre große Herzensgüte,

Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit entzückte alle, welche mit ihr in

Berührung kamen. Davon legte auch die starke Teilnahme an dem

Leichenbegängnisse, wozu Freunde aus nah und fern erschienen waren, beredtes

Zeugnis ab. In Anbetracht des Rosch Chodesch* musste von einer

Grabrede abgesehen werden. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." Artikel in "Der Israelit" vom 16. März 1911: "Rimpar,

5. März. Durch den am Montag, 29. Schewat (5671 = 27. Februar

1911) unerwartet erfolgten Tod der Frau Ella (?) Adler wurden

nicht nur deren Familie, sondern alle, die ihr nahe standen, in große Trauer

versetzt. Die verblichenen eine wackere Frau im wahren Sinne des

Wortes, die ein Alter von 63 Jahren erreicht hat, war stets bestrebt, den in

ihrem strengen religiösen Elternhause erhaltenen Lehren und Beispielen

nachzuleben und dieselben auch auf ihre Kinder zu übertragen. Ihrem Gatten,

ihren Kindern und allen Familienangehörigen war sie in inniger Liebe

zugetan. Als einfach schlichte Hausfrau entsprach sie voll und ganz dem

Frauenideal, wie es ihm Salomonische Liede (vgl.

http://spurensuche.steinheim-institut.org/pdf/LobdertuechtigenFrauEinheitsuebersetzung.pdf)

von dem jüdischen Biederweibe gezeichnet wird. Ihre große Herzensgüte,

Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit entzückte alle, welche mit ihr in

Berührung kamen. Davon legte auch die starke Teilnahme an dem

Leichenbegängnisse, wozu Freunde aus nah und fern erschienen waren, beredtes

Zeugnis ab. In Anbetracht des Rosch Chodesch* musste von einer

Grabrede abgesehen werden. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens."

Anmerkung: Rosch Chodesch vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_Chodesch meint den 1. des neuen

Monats bzw. im Monat Adar auch den letzten des vorigen Monats, also den 30.

Schewat und den 1. Adar 5671. Die Beisetzung dürfte am 1. Adar = 1. März

1911 stattgefunden haben. Im traditionellen Judentum wird am Rosch Chodesch

keine Trauerrede gehalten. |

85. Geburtstag von Babette Schwab (1927)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juni 1927: "Rimpar

bei Würzburg, 31. Mai (1927). Die in weiten Kreisen bekannte und

beliebte Frau Babette Schwab feierte am 3. Juni ihren 85. Geburtstag.

Möge ihr noch ein froher Lebensabend beschieden sein." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Juni 1927: "Rimpar

bei Würzburg, 31. Mai (1927). Die in weiten Kreisen bekannte und

beliebte Frau Babette Schwab feierte am 3. Juni ihren 85. Geburtstag.

Möge ihr noch ein froher Lebensabend beschieden sein." |

Texte von Rabbiner Kuno Lehrmann (1928)

Anmerkung: Rabbiner Kuno (Cuno, Chanan, Charles) Lehrmann ist als Sohn des

Tora-Schreiber Chaim Lehrmann 1905 in Stryzow / Galizien geboren. Er ließ sich

an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg ausbilden (1921 bis zum

Examen 1924). Von 1924 bis 1929 war er als Religionslehrer, Prediger und Kantor

in Tübingen, Crailsheim

und Rimpar tätig. 1928 bis 1932 Studium in Würzburg und Berlin (1932

Promotion in Würzburg; 1933 Examen am Rabbiner-Seminar Berlin). Von 1929 bis

1933 war er als Erzieher an einem jüdischen Waisenhaus in Berlin tätig. 1933

ist er in die Schweiz emigriert, wo er von 1934 bis 1948 Privatdozent für

jüdische und französische Literatur an der Universität Lausanne war; 1936 bis

1948 zugleich Rabbiner in Freiburg

(Fribourg)/Schweiz. 1949 bis 1958 war er

Landesrabbiner von Luxemburg, 1958 bis 1960 Gastdozent in Ramat Gan/Israel, 1960

bis 1971 Gemeinderabbiner in Berlin (West), daneben ab 1967 Honorarprofessor

für Romanistik an der Universität Würzburg. Lehrmann war seit 1937

verheiratet mit Graziella geb. Gandoli (geb. 1913 in Oberhofen/Schweiz,

Schriftstellerin); Tochter: Myriam Mali Beer (geb. 1938 in Paris, war später

Schauspielerin in Israel). Lehrmann war Verfasser zahlreicher Publikationen

(Übersicht bei Zapf S. 145).

Quelle: u.a. Lilli Zapf: Die Tübinger Juden S. 143-146).

Veröffentlicht

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1928: "Dem

auserwählten Volke! Veröffentlicht

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1928: "Dem

auserwählten Volke!

Ich rang die Hände nachts in meiner Kammer Und aus mir wild schrie

meines Volkes Stimme: '

Wie lang noch, Herr, willst Du in Deinem Grimme Mit anseh'n,

Deines Volkes blut'gen Jammer?

Sind wir zum einz'gen Volke auserkoren, Daß wir als Opferlamm der

Menschheit dienen,

Allzeit des Volkes Wahnwitz schweigend sühnen? Wir lösen Dich vom

Schwur, den Du geschworen!'

'Nicht wert ist, wem in fruchtlos lauten Klagen Sein

Gottvertrau'n in Zeit der Not zerschellt, Den stolzen Namen 'Israel' zu

tragen. Leicht ist's im Glück; im Leid sollst Du

beweisen, Welch Gottesgeist Dich groß, unsterblich hält!

So wirst Du wert, mich einst im Glück zu preisen. Kuno

Lehrmann, Rimpar." |

Erzählung "Schnorrer" von Lehrer

Kuno Lehrmann (1928)

Artikel in "Das jüdische Echo" vom 23. November 1928: "Schnorrer. Von Lehrer

Kuno Lehrmann (Rimpar)..."

Artikel in "Das jüdische Echo" vom 23. November 1928: "Schnorrer. Von Lehrer

Kuno Lehrmann (Rimpar)..."

Der Artikel wird nicht abgeschrieben, da es direkten inhaltlichen Bezüge

zu Rimpar gibt. |

|

Zum Tod von Lehrer David Lehmann

(geboren 1856 in Rimpar, 1879 bis 1922 Lehrer in

Brückenau; gest. 1929)

Artikel

in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 15. März

1929: "David Lehmann. Artikel

in "Mitteilungen des Israelitischen Lehrervereins für Bayern" vom 15. März

1929: "David Lehmann.

'Am Morgen noch in kraftvoller Frische, am Abend schon gefällt, dem Leben

entrückt!' Diese Worte des 90. Psalmes durchzuckten wohl jäh und schmerzvoll

viele Herzen, als sich am Abend des 18. Februar in Würzburg die Trauerkunde

verbreitet hat, Lehrer Lehmann ist eingegangen in die ewige Heimat. Am

Morgen noch war er, der 73-jährige, trotz Unbilden der Witterung, im

Gottesdienste, - nachmittags befiehl ihn ein Unwohlsein und nach kurzen

Stunden raffte ihn ein Herzschlag dahin. Mit ihm ist eine vorbildliche

Lehrerpersönlichkeit aus dem Leben geschieden, eine Persönlichkeit von

seltener Pflichttreue und Selbstlosigkeit, ein Mann voll wahrer

Bescheidenheit und echter Frömmigkeit, eine Natur von abgeklärtester Ruhe,

Sanftmut und Menschenfreundlichkeit. Geboren am 15. Februar 1856 in

Rimpar, besuchte er die

Präparandie in Höchberg und das

Israelitische Lehrerseminar Würzburg, dass er 1874 absolvierte. Nach

kürzerer Amtstätigkeit in Höchheim und

Mellrichstadt wirkte er 43 Jahre

als Religionslehrer, Vorbeter und Schochet in

Brückenau, bis er 1922 in den

wohlverdienten Ruhestand trat, den er in Würzburg im Hause seines

Schwiegersohnes des Seminardirektors Jakob Stoll (sc. 1876 in

Maßbach - 1962 in New York), des Gatten seiner einzigen Tochter (sc.

Gitta Stoll geb. Lehmann, 1885 in Bad Brückenau - 1951 in New York), mit

seiner treuen Gattin (sc. Lea geb. Kuhn, 1864

Aidhausen - 1942 Ghetto

Theresienstadt), getragen von Liebe und Verehrung erlebte. Die

Bestattung des Verlebten zeigte eine derart große Beteiligung, wie sie

Würzburg selten gesehen. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde

Brückenau waren fast vollzählig

erschienen, ebenso Vertretern der benachbarten Gemeinden im Rhönbezirk, dazu

natürlich sehr viele Würzburger, denn fast jeder kannte und schätzte den

ehrwürdigen Greis, der für jeden Begegnenden stets einen freundlichen Gruß,

ein Lächeln, einen Händedruck, ein liebes Wort hatte, dem jeder zugetan sein

musste. Auch Nichtjuden waren erschienen: Kreisschulrat Emrich, Oberlehrer

Englert und andere befanden sich im Trauergefolge. Die jüdische Lehrerschaft

Würzburg, das Lehrerseminar, die Präparandenschule usw. fehlten nicht.

An der Bahre gab Bezirksrabbiner Dr. Hanover in ergreifenden Worten ein

Lebensbild des Heimgegangenen. Im Anschluss an die Eingangsverse des

Abschnittes Tezawe (= 2. Mose 27,20 - 30,10) in Auffassung der

Talmud- und Midraschlehrer verglich er Leben und Wirken Lehmanns mit dem

Lichte im Heiligtum. In ihm war Licht und er verbreitete Licht, das Licht

der Tora, der g'ttlichen Erleuchtung, als ein echter Lehrer in Israel. Die

wahre, alte, jüdische Gottesfurcht kennzeichnete sein ganzes Wesen und war

bedingend für seine Persönlichkeit und sein Wirken in Pflichttreue und

Bescheidenheit, in Liebe und Güte und wird ihn unvergesslich bleiben lassen.

Bezirksrabbiner Dr. Bamberger (Bad

Kissingen), zu dessen Bezirk Brückenau gehört, war herbeigeeilt und

zeichnete das Bild Lehmanns in Anlehnung an einen talmudischen Trauerredner

im Symbol des Tamarbaumes, der nur 'ein Herz' habe und in gleicher Weise

vielfachsten Zecken dienen. So sei der Entschlafende eine geschlossene,

einheitliche Charakterpersönlichkeit gewesen, dessen Wirken als Lehrer,

Chasan und Schochet in musterhafter Vorbildlichkeit sich auf Tora, Abodah

(Gottesdienst) und Gemilus Chasodim erstreckte, geeint durch echte, geradezu

selbstverständlicher Frömmigkeit als wahrer Zadik, den die Schrift dem Tamar

vergleiche. Er betonte auch besonders das patriarchalisch innige Verhältnis,

das zwischen dem Verblichenen und dem Rabbinate jederzeit bestanden habe.

Hauptlehrer Gundersheimer, der Amtsnachfolger Lehmanns sprach namens und im

Auftrage der Kultusgemeinde Brückenau deren innigen Dank aus für alle Liebe

und Treue und Aufopferung, die der Verblichene in 43-jähriger Tätigkeit in

bewundernswerter Selbstlosigkeit der Gemeinde Brückenau erwiesen, betonte,

wie unter seiner Führung sich

Brückenau zu einem blühenden jüdischen Gemeinwesen entwickelt habe und

gelobte stetes, unentwegtes Festhalten an den Grundsätzen des geliebten

alten Lehrers, wodurch ihm in aller Herzen das schönste dauernde Denkmal

gesetzt sei.

Als letzter Trauerredner nahm Seminardirektor Stoll in rührenden Worten und

mit tränenerstickter Stimme Abschied von dem geliebten Vater, von dem alle

nur Liebe und Güte erfahren, aus dessen Mund nie ein unfreundliches Wort

gekommen, der in seiner schlichten, edlen Herzensgüte die Menschen stets nur

nach der besseren Seite beurteilte. Im Anschluss an ein Midraschwort

(Ausspruch des Ben Asai über die Bedeutung des Satzes 2. Buch Mose Kapitel

29,39) legt er noch einmal dar, wie Nächstenliebe und stete

Opferbereitschaft die Grundzüge waren im Charakterbilde des Heimgegangenem,

die ihn in seiner Bescheidenheit und Selbstverleugnung, unserem großen

Lehrer Mose gleich, prädestinierten zum erfolgreichen Lehrer und Führer der

Gemeinde.

Auch auf der öffentlichen Würzburger Bezirkskonferenz vom Montag, 25.

Februar sprach zur Eröffnung Herr Dr. Neubauer Worte des Gedenkens an David

Lehmann. Er erinnerte an die wertvollen Eigenschaften, die den Verstorbenen

auszeichneten. Für seine Liebe zum Lernen sei es bezeichnend, dass, soweit

die Erinnerung der Teilnehmer reicht, David Lehmann niemals bei einer der