|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

Synagogen in Bayerisch Schwaben

Harburg/Schwaben (Landkreis Donau-Ries)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Harburg lebten Juden bereits im Mittelalter. Während der

Verfolgung in der Pestzeit 1348/49 wurden Juden in der Stadt ermordet.

Erst im 15. Jahrhundert wird wieder ein jüdischer Einwohner genannt (1459 Jud

Enslin). 1463 ist ein sich nach dem Herkunftsort Günzburg nennender Jude

Rumold auf drei Jahre aufgenommen worden. In der Folgezeit (16.

Jahrhundert) dürften nur wenige oder gar keine Juden am Ort gelebt haben.

Die Entstehung der neuzeitlichen jüdischen Gemeinde geht in das 17.

Jahrhundert zurück. 1671 konnten sich fünf aus dem Herzogtum Pfalz-Neuburg

ausgewiesene Juden mit ihren Familien in der Stadt niederlassen. Der

Wohlhabendste unter ihnen war Moyses Weil aus Höchstädt an der Donau; die

anderen jüdischen Männern waren Gabriel Weil, Sohn von Moyses Weil, Salomon,

Baruch Leve und Jacob Leve. Am 10. März 1671 erfolgte mit Genehmigung

durch Graf Albrecht Ernst I. von Oettingen die Gründung einer jüdischen

Gemeinde. In den folgenden Jahren erfolgte die Aufnahme weiterer jüdischer

Familien, ab 1684 auch in Mönchsdeggingen.

In den folgenden Jahrzehnten bildeten die an den beiden Orten lebenden jüdischen

Familien zunächst eine gemeinsame Gemeinde, die zum Rabbinat Oettingen (seit

1743 zum neu gebildeten Rabbinat Wallerstein) gehörten. 1697 wurden bereits 15

jüdische Familien in der Stadt gezählt.

Die Zahl der jüdischen Einwohner erreichte ihre höchsten Stände Mitte

des 18. Jahrhunderts (zwischen 1735 und 1770 knapp 60 Familien) und im Zeitraum

zwischen dem Ende des 18. Jahrhunderts und den 1840er-Jahren (1794 322 jüdische

Einwohner, 1811 24,5 % der Einwohnerschaft; 1823 83 jüdische Familien, 1834 360

Personen in 60 Familien) und ging danach durch Abwanderung in die Städte

schnell zurück. Von 1840 bis 1881 war Harburg Sitz eines eigenen Rabbiners. Am

19. Mai 1840 wurde Elkan Selz als Rabbiner der Gemeinde installiert. Er blieb

bis 1881 auf dieser Stelle. Zu seinem Distrikt gehörte auch Mönchsdeggingen.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde insbesondere eine Synagoge

(s.u.), eine jüdische Schule (als Elementarschule 1828 bis 1888 im jüdischen

Schul- und Armenhaus Egelseestraße 15, danach Religionsschule), ein rituelles

Bad (im Untergeschoss des Synagogengebäudes) sowie einen Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war insbesondere ein Lehrer

angestellt, der auch als Vorbeter und Schochet tätig war. Zeitweise hatte die

Gemeinde auch mehrere Angestellte. So werden 1839 als Vorbeter ein Herr

Steinharder und und als Schulverweser ein Herr Morgenroth genannt. Letzterem

folgte 1839 als Schulverweser ein Herr Berolzheimer. Die Stelle wurde bei

anstehenden Neubesetzungen immer wieder ausgeschrieben (siehe

Ausschreibungstexte unten).

Noch im 19. Jahrhundert waren fast alle jüdischen Familienoberhäupter im

Handel tätig (Vieh-, Eisen-, Leder-, Wein-, Porzellan-, Spezerei- und

Immobilienhandel). Mehrere Familien brachten es zu einigem Wohlstand, wovon bis

heute einige ehemalige jüdische Wohnhäuser in der Stadt zeugen. Langjährige

prägende Persönlichkeit des Gemeindelebens war Gerson Stein, der von

1875 (25jähriges Jubiläum im Dezember 1900 siehe unten) bis zum seinem Tod

1920 fast ein halbes Jahrhundert Gemeindevorsteher war und in dieser Zeit auch

Ämter in der bürgerlichen Gemeinde innehatte (Armenpflegschaftsrat). Er genoss

in der ganzen Stadt hohes Ansehen.

1910 lebten noch 33 Juden in der Stadt. 1920 war die Zahl der

jüdischen Männer am Ort so zurückgegangen, dass der Minjan (Zahl der für

den Gottesdienst notwendigen [10] religionsmündigen jüdischen Männer) nicht

mehr aus eigener Kraft zustande kam.

Um 1924 waren die Gemeindevorsteher die Herren J. Hiller, J. Epstein,

Julius Nebel I und Julius Nebel II. Als vermutlich letzter Kantor, Schochet und

Lehrer war damals Maier Laßmann angestellt. Er unterrichtete allerdings nur

noch ein Kind im Religionsunterricht. Im Frühjahr 1925 verließ er die

Gemeinde. Vermutlich wurde nach ihm kein weiterer Lehrer angestellt, sondern die

Gemeinde durch den Lehrer aus Nördlingen

mitbetreut. An Vereinen war noch aktiv der Frauenverein, ein Frommenverein.

Auch bestand eine "Erez Jsrael Kasse" zur Sammlung von Spenden

für wohltätige Zwecke im Heiligen Land (Erez Jsrael). Die Gemeinde gehörte

zum Distriktsrabbinat Ichenhausen.

1932 war Julius Nebel I der 1. Vorsitzende der Gemeinde, Julius Nebel II

der 2. Vorsitzende.

1933 lebten noch 13 jüdische

Personen in der Stadt (Foto links von 1938: Schild "Juden sind

unerwünscht"; im Hintergrund die Harburg; Foto - aus dem Nachlass des

Harburger Heimatforschers und Hobbyfotografen Ernst Ruff) erhalten von Rolf

Hofmann, Stuttgart). 1933 lebten noch 13 jüdische

Personen in der Stadt (Foto links von 1938: Schild "Juden sind

unerwünscht"; im Hintergrund die Harburg; Foto - aus dem Nachlass des

Harburger Heimatforschers und Hobbyfotografen Ernst Ruff) erhalten von Rolf

Hofmann, Stuttgart).

1936 wurde die Gemeinde aufgelöst,

die hier noch lebenden Juden wurden der Gemeinde in Nördlingen

angeschlossen. Die letzten drei jüdischen Bewohner wurden im Juli 1939 von Harburg nach

Augsburg zwangsumgesiedelt.

Von den in Harburg geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Ernst Epstein (1882), Hugo

Epstein (1881), Heinrich Guldmann (1871), Josef Guldmann (1869), Heinrich

Hausmann (1871), Dora Hene geb. Nebel (1898), Emma Koch geb. Guldmann (1872),

Sara Mannheimer (1897), Mathilde Nebel geb. Stein (1868), Pauline Nebel geb.

Hiller (1859), Leopold Stern (1875), Frieda Strauss geb. Nebel (1884), Bertha

Wetzler geb. Nebel (1883).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine

Beiträge zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Harburg

Die Anfänge der jüdischen

Geschichte Harburgs nach einem Artikel von 1842

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September

1842 aus einem in mehreren Fortsetzungen erschienen Beitrag von J. M. Fuch

s.u.): "Harburg. In den Judenakten zu Harburg findet sich ein

Bericht vom 1. September 1740 des Inhalts: 'Anno 1671 sind zum

allererstenmal Juden in den allhiesigen Markt Harburg in Schutz

aufgenommen worden, da hingegen vormals nie Juden in dem Markte Harburg

gewesen oder darinnen geduldet worden. Die Anzahl dieser neu aufgenommenen

Juden aber hat sich auf 11 Mann belaufen (vid. Befehl s.d. 10. März

1671). Wie man aber mit diesen 11 Juden ratione ihres jährlich zu geben

habenden Schutzgeldes, zweifelsohne in dem Markt gebrachten Vermögen

nach, akkordiert hat, gibt die obengedachte Beilage und der darin

enthaltene Schutzbrief zu erkennen. Im Jahre 1686 und zwar den 14. Juni

hat man denen Juden in dem Markte Harburg abermals einen Schutzbrief

erteilt. Es sind aber damals statt der obgedachten 11 Juden 12 allhier und

3 Juden zu Deggingen (Mönchsdeggingen)

gewesen, mit welchen abermals ein Akkord auf ein gewisses Schutzgeld

getroffen worden. Die neugedachten 4 Juden zu Deggingen sind aber

allererst im Jahre 1684 und 1686 in den Schutz gekommen, wo vormals zu

Deggingen auch niemals Juden gewesen sind.' Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September

1842 aus einem in mehreren Fortsetzungen erschienen Beitrag von J. M. Fuch

s.u.): "Harburg. In den Judenakten zu Harburg findet sich ein

Bericht vom 1. September 1740 des Inhalts: 'Anno 1671 sind zum

allererstenmal Juden in den allhiesigen Markt Harburg in Schutz

aufgenommen worden, da hingegen vormals nie Juden in dem Markte Harburg

gewesen oder darinnen geduldet worden. Die Anzahl dieser neu aufgenommenen

Juden aber hat sich auf 11 Mann belaufen (vid. Befehl s.d. 10. März

1671). Wie man aber mit diesen 11 Juden ratione ihres jährlich zu geben

habenden Schutzgeldes, zweifelsohne in dem Markt gebrachten Vermögen

nach, akkordiert hat, gibt die obengedachte Beilage und der darin

enthaltene Schutzbrief zu erkennen. Im Jahre 1686 und zwar den 14. Juni

hat man denen Juden in dem Markte Harburg abermals einen Schutzbrief

erteilt. Es sind aber damals statt der obgedachten 11 Juden 12 allhier und

3 Juden zu Deggingen (Mönchsdeggingen)

gewesen, mit welchen abermals ein Akkord auf ein gewisses Schutzgeld

getroffen worden. Die neugedachten 4 Juden zu Deggingen sind aber

allererst im Jahre 1684 und 1686 in den Schutz gekommen, wo vormals zu

Deggingen auch niemals Juden gewesen sind.'

Der erste erteilte Schutzbrief war auf die Dauer von 3 Jahren gegeben.

Übereinstimmend mit demselben ist ein vorgefundener Schutzbrief von

Albrecht Ernst regierendem Grafen zu Oettingen, d.d. 10. März 1671. Ob er

gleich nur in Fragmenten vorhanden ist, so ist doch an der Echtheit nicht

zu zweifeln." |

| |

Aus

einem Beitrag von J. M. Fuchs in der "Allgemeinen Zeitung des

Judentums" vom 1. Oktober 1842: "(Aus dem neunten Jahresberichte

des historischen Vereins für Mittelfranken. 1839. 'Über die ersten

Niederlassungen der Juden in Mittelfranken.' Mitgeteilt von J. M. Fuchs,

Professor in Ansbach. (Fortsetzung.) Die Juden zu Harburg und Deggingen

bildeten vor ungefähr 100 Jahren eine Gemeinde, welche zum Oberrabbinate

Oettingen gehörte, bis späterhin das Fürstentum Wallerstein ein eigenes

Oberrabbinat bildete. Die Grabdenkmäler geben keinen Anhaltspunkt. In der

Synagoge finden sich keine Dokumente." Aus

einem Beitrag von J. M. Fuchs in der "Allgemeinen Zeitung des

Judentums" vom 1. Oktober 1842: "(Aus dem neunten Jahresberichte

des historischen Vereins für Mittelfranken. 1839. 'Über die ersten

Niederlassungen der Juden in Mittelfranken.' Mitgeteilt von J. M. Fuchs,

Professor in Ansbach. (Fortsetzung.) Die Juden zu Harburg und Deggingen

bildeten vor ungefähr 100 Jahren eine Gemeinde, welche zum Oberrabbinate

Oettingen gehörte, bis späterhin das Fürstentum Wallerstein ein eigenes

Oberrabbinat bildete. Die Grabdenkmäler geben keinen Anhaltspunkt. In der

Synagoge finden sich keine Dokumente." |

Gemeindebeschreibung 1839

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Juni

1839: "Harburg (Provinz Schwaben in Bayern). 17. Mai (1839).

Die hiesige aus 60 Familienhäuptern bestehende Gemeinde hatte seit langer

Zeit einen eigenen Rabbinen haben wollen, die fürstliche

Standesherrschaft aber wollte uns unter das Distriktsrabbinat von

Wallerstein stellen, und den Sitz des Rabbinen dahin verlegen. Die

königliche Regierung hat aber mittelst allerhöchsten Reskripts zu

unserer Aller Freude uns gestattet, einen eigenen Rabbinen anzunehmen, und

ward uns dies heute eröffnet. Es schwebt nun nur noch die Frage bei der

königlichen Regierung in Augsburg ob, wer als Stimmberechtigter zu

gelten, und werden wir dann sofort zur Wahl schreiten. Gewiss würde es

Ihnen Freude machen, unserem Gottesdienste beizuwohnen. So gut dieser,

ohne Rabbinen vollführt werden kann, würden Sie ihn gewiss finden.

Unserem Vorbeter Steinharder und Schulverweser Morgenroth, den wir aber

leider bald verlieren, verdanken wir vierstimmigen Choralgesang,

Abschaffung des Mizwotverkaufs, höchste Ordnung und andächtige

Stille."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Juni

1839: "Harburg (Provinz Schwaben in Bayern). 17. Mai (1839).

Die hiesige aus 60 Familienhäuptern bestehende Gemeinde hatte seit langer

Zeit einen eigenen Rabbinen haben wollen, die fürstliche

Standesherrschaft aber wollte uns unter das Distriktsrabbinat von

Wallerstein stellen, und den Sitz des Rabbinen dahin verlegen. Die

königliche Regierung hat aber mittelst allerhöchsten Reskripts zu

unserer Aller Freude uns gestattet, einen eigenen Rabbinen anzunehmen, und

ward uns dies heute eröffnet. Es schwebt nun nur noch die Frage bei der

königlichen Regierung in Augsburg ob, wer als Stimmberechtigter zu

gelten, und werden wir dann sofort zur Wahl schreiten. Gewiss würde es

Ihnen Freude machen, unserem Gottesdienste beizuwohnen. So gut dieser,

ohne Rabbinen vollführt werden kann, würden Sie ihn gewiss finden.

Unserem Vorbeter Steinharder und Schulverweser Morgenroth, den wir aber

leider bald verlieren, verdanken wir vierstimmigen Choralgesang,

Abschaffung des Mizwotverkaufs, höchste Ordnung und andächtige

Stille." |

Zur Geschichte der Gemeinde mit ausführlicher

Beschreibung der Synagoge und ihrer Einrichtung - Artikel von 1927

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7.

Januar 1927: "Harburg an der Wörnitz. Am Steilrand des

schwäbischen Jura, dort, wo er als nördlicher Begleiter der Donau mit

einigen pittoresken Felspartien aus der umgebenden Humusschicht zutage

tritt und durch die in malerischen Windungen aus dem weiten Talkessel des

schwäbischen Rieses nach Süden strebende Wörnitz sich von seinem

nordwärts ziehenden fränkischen Bruder absetzt, krönt als weithin

sichtbares Wahrzeichen die mittelalterliche Burg 'Harburg' den

Höhenrücken. Schon früh waren hier menschliche Niederlassungen. Wenn

auch eine alte Lokalsage trügt, dass bereits zu Beginn der allgemeinen

Zeitrechnung Römer dort sich niedergelassen haben, so wird doch seit der

Besetzung der alten Provinz 'Rhaetia' (die ihren Namen der Landschaft

'Ries' in Sonderheit aufgedrückt hat) dieser Durchgangsposten von der

südlich gelegenen Provinzhauptstadt Augsburg zum Reichslimes sicher nicht

unbeachtet geblieben sein. In der Blüte des deutschen Mittelalters,

als gerade im alten Schwaben und Franken Bürgerfleiß und

Bürgerbedeutung ihren Ausdruck in den zahlreichen Reichsstädten dieses

Gebietes fanden, war Harburg als wichtigste Station zwischen den

reichsfreien Städten Donauwörth und Nördlingen ohne Zweifel von

größerer Bedeutung. In diesen Zeiten hatten die Juden als bereits

völlig städtisches Element eine, wenn auch geduldete, aber nicht

unwichtige Rolle im Leben des Bürgers zu erfüllen. Leider wissen wir aus

jenen Tagen nur Weniges, die furchtbare Zeit des 'schwarzen Todes' mit

ihrer Begleiterscheinung, den mörderischen Angriffen gegen die

Judensiedlungen, hat das Meiste vernichtet. Auch Harburg gehörte zu den

'Marterstätten' der Jahre 1348/49, die das in Mainz verwahrte sogenannte

Nürnberger Memorbuch aufzählt. Immerhin hat der Ort bereits 110 Jahre

später wieder einen Juden 'Enslin' aufgenommen (1459), dem bald ein

weiterer 'Joseph Rumolt' folgte. Für die nächsten Jahrhunderte scheint

aber die Zahl der jüdischen Bewohner Harburgs nicht allzu groß gewesen

zu sein. Die Gemeindegründung erfolgte erst am 10. März 1671

durch 5 Einwanderer aus dem Pfalz-Neuburgischen. Dieses damals

wittelsbachische Gebiet führt heute noch als Landstrich den Namen 'Die

Pfalz', zu dem die jüdischen Handeltreibenden noch immer geschäftliche

Beziehungen unterhalten. In der Gründung der Gemeinde können wir das

Zeichen für eine Festigung der politischen und wirtschaftlichen Lage der

Juden erblicken. Bereits 1675 erwirbt die junge Gemeinschaft auf dem

ungefähr 100 Meter höher südwestlich des Ortes am Wege nach Möggingen

gelegenen 'Großen Hühnerberg' einen Friedhof, der heute noch der

Gemeinde dient. Bald Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7.

Januar 1927: "Harburg an der Wörnitz. Am Steilrand des

schwäbischen Jura, dort, wo er als nördlicher Begleiter der Donau mit

einigen pittoresken Felspartien aus der umgebenden Humusschicht zutage

tritt und durch die in malerischen Windungen aus dem weiten Talkessel des

schwäbischen Rieses nach Süden strebende Wörnitz sich von seinem

nordwärts ziehenden fränkischen Bruder absetzt, krönt als weithin

sichtbares Wahrzeichen die mittelalterliche Burg 'Harburg' den

Höhenrücken. Schon früh waren hier menschliche Niederlassungen. Wenn

auch eine alte Lokalsage trügt, dass bereits zu Beginn der allgemeinen

Zeitrechnung Römer dort sich niedergelassen haben, so wird doch seit der

Besetzung der alten Provinz 'Rhaetia' (die ihren Namen der Landschaft

'Ries' in Sonderheit aufgedrückt hat) dieser Durchgangsposten von der

südlich gelegenen Provinzhauptstadt Augsburg zum Reichslimes sicher nicht

unbeachtet geblieben sein. In der Blüte des deutschen Mittelalters,

als gerade im alten Schwaben und Franken Bürgerfleiß und

Bürgerbedeutung ihren Ausdruck in den zahlreichen Reichsstädten dieses

Gebietes fanden, war Harburg als wichtigste Station zwischen den

reichsfreien Städten Donauwörth und Nördlingen ohne Zweifel von

größerer Bedeutung. In diesen Zeiten hatten die Juden als bereits

völlig städtisches Element eine, wenn auch geduldete, aber nicht

unwichtige Rolle im Leben des Bürgers zu erfüllen. Leider wissen wir aus

jenen Tagen nur Weniges, die furchtbare Zeit des 'schwarzen Todes' mit

ihrer Begleiterscheinung, den mörderischen Angriffen gegen die

Judensiedlungen, hat das Meiste vernichtet. Auch Harburg gehörte zu den

'Marterstätten' der Jahre 1348/49, die das in Mainz verwahrte sogenannte

Nürnberger Memorbuch aufzählt. Immerhin hat der Ort bereits 110 Jahre

später wieder einen Juden 'Enslin' aufgenommen (1459), dem bald ein

weiterer 'Joseph Rumolt' folgte. Für die nächsten Jahrhunderte scheint

aber die Zahl der jüdischen Bewohner Harburgs nicht allzu groß gewesen

zu sein. Die Gemeindegründung erfolgte erst am 10. März 1671

durch 5 Einwanderer aus dem Pfalz-Neuburgischen. Dieses damals

wittelsbachische Gebiet führt heute noch als Landstrich den Namen 'Die

Pfalz', zu dem die jüdischen Handeltreibenden noch immer geschäftliche

Beziehungen unterhalten. In der Gründung der Gemeinde können wir das

Zeichen für eine Festigung der politischen und wirtschaftlichen Lage der

Juden erblicken. Bereits 1675 erwirbt die junge Gemeinschaft auf dem

ungefähr 100 Meter höher südwestlich des Ortes am Wege nach Möggingen

gelegenen 'Großen Hühnerberg' einen Friedhof, der heute noch der

Gemeinde dient. Bald |

nimmt

die Zahl der jüdischen Einwohner zu; am 5. November 1794 werden 322

Seelen gezählt. In die Zeit des 18. Jahrhunderts fallen naturgemäß auch

sonstige Zeugen der ehemaligen Größe, vor allem der Bau der Synagoge. nimmt

die Zahl der jüdischen Einwohner zu; am 5. November 1794 werden 322

Seelen gezählt. In die Zeit des 18. Jahrhunderts fallen naturgemäß auch

sonstige Zeugen der ehemaligen Größe, vor allem der Bau der Synagoge.

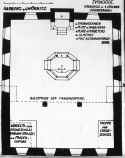

Diese ist in ihrer äußeren Gestalt zu den stattlichsten Gebäuden des

zwischen Fels und Fluss eng zusammengepressten Städtchens zu rechnen. An

der ehemaligen Poststraße nach Nördlingen gelegen, die heute durch

Neuanlage der Staatsstraße Nebenstraße geworden ist und den Namen

'Egelsee' führt, erhebt sich das hohe Gebäude, das in den

Untergeschossräumen die frühere Rabbinerwohnung sowie die heute noch

benützte Gemeindestube und die Mikwah enthält. Im ersten Stock betreten

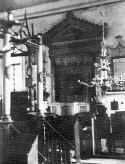

wir die Männersynagoge und sind durch den hohen, luftigen,

tonnengedeckten Raum sofort gefesselt. Unser Blick wird vorzugsweise von

dem als hervorragendes Kunstwerk anzusprechenden Almemor angezogen. In

seiner reizvollen Rokoko-Holzschnitzerei, die aber als echtes Produkt

einer schon eklektisch gewordenen Zeit Anklänge an frühere Stilformen

aufweist, gibt er mit seiner heiteren, auf die Töne Weiß, Blau, Gold und

Grün gestimmten Farblichkeit ein gutes Bild vom handwerklichen Können

seiner Entstehungszeit, der Mitte des 18. Jahrhunderts. Zu diesem

prächtigen Stück stehen die übrigen Einrichtungsgegenständen in gutem

Einklang. Der Aron ha-Kodesch beherrscht in seiner strengeren

Linienführung neben dem die Mitte des quadratischen Hauptraums

einnehmenden Almemor den Gesamteindruck; so werden die beiden den

religiösen Funktionen dienenden Aufbauten in ihrer Bedeutung richtig

betont. Der zur Ostwand gerichtete Blick des Beters wird durch das Schriftwort

(hebräisch und deutsch:) Ich halte mir Gott ständig vor Augen, Psalm

16,8 in eindringlicher Form erneut an den Zweck des Hauses gemahnt.

Darunter erinnert die Angabe des Erbauungsjahres 'im Jahre 514 nach der

kleinen Zählung' (5514 = /154) an die Entstehungszeit. Ein Blick von

der die Westseite einnehmenden Frauenempore auf die mächtig aufsteigende

Gewölbetonne, auf die fein abgewogene Vertikalgliederung, vermittelt die

volle Wirkung des Raumes. Wir schön muss das Gotteshaus erschienen sein,

wenn die große Chanukka-Menorah, die Hängeleuchter und

Wand-Kerzenträger in ihrer heiter-festlichen Rokokogestaltung in vollem

Glanze erstrahlten!

Von der nun leider nicht mehr lebenerfüllten Pracht vergangener Tage

zeugen einzelne noch erhaltene Parochot, besonders ein in freudiger Farbenstickerei

mit Vögeln und Blumen auf maiengrünem Grunde geziertes. In anderer Weise

von dem ehemaligen Leben der Gemeinde erzählen uns die Beschriftungen

anderer Vorhänge, bzw. des der Gemeinde gehörigen Toraschmucks. Da

erfahren wir, dass die Lern-Chewra (Chewrat Kadischa Delomdei Schass

Babli) bereits im Jahre 1775 (5535) aus Schild, Krone und Zeiger

bestehende silber-vergoldete Torageräte (tüchtige kunsthandwerkliche

Arbeit) dem Gottesdienste widmen konnte. Die gleiche Bruderschaft spendete

einen heute noch seinem Zwecke dienenden Vorhang im Jahre 1795 (5555). Der

fromme Wissenseifer in der Gemeinde führte im Jahre 1802 (5562) zur

Gründung einer zweiten Chewra für agadische Vorträge (Chewrat

Kadischa Deagatatah), die im Jahre 1838 (5598) einen Vorhang und im

Jahre 18467 (5606) auch einen, allerdings weniger wertvollen und

künstlerisch nicht so hochstehenden, vollständigen Toraschmuck stiftete.

Im 18. Jahrhundert, in der Blütezeit der Gemeinde, entstand ferner das

auf dem Almemor aufliegende auf Pergament |

geschriebene Memorbuch. Dieses muss, wie aus dem Fürstengebet für

Grab Philipp Karl von Oettingen-Wallerstein (regierte auch über Harburg

bis zu seinem im Jahre 1766 erfolgten Tode) hervorgeht, im zweiten Drittel

des 18. Jahrhunderts entstanden sein. Sein sonstiger Inhalt geht über den

gebräuchlichen Jiskor-Schematismus nicht hinaus. Als persönliche Notiz

erfahren wir nur, dass der im Jahre 1828 verstorbene Gemeindevorstand, Vorbeter

und Mohel Jakob Moscheh ben Elieser Lipmann Hechinger, der auch im

öffentlichen leben seiner Zeit hervortrat und als Hoffaktor dem

Wallerstein'schen Fürstenhause Dienste leistete, sein bisheriges Wohnhaus

der Gemeinde zur Einrichtung eines Schul- und Armenhauses

hinterließ.

geschriebene Memorbuch. Dieses muss, wie aus dem Fürstengebet für

Grab Philipp Karl von Oettingen-Wallerstein (regierte auch über Harburg

bis zu seinem im Jahre 1766 erfolgten Tode) hervorgeht, im zweiten Drittel

des 18. Jahrhunderts entstanden sein. Sein sonstiger Inhalt geht über den

gebräuchlichen Jiskor-Schematismus nicht hinaus. Als persönliche Notiz

erfahren wir nur, dass der im Jahre 1828 verstorbene Gemeindevorstand, Vorbeter

und Mohel Jakob Moscheh ben Elieser Lipmann Hechinger, der auch im

öffentlichen leben seiner Zeit hervortrat und als Hoffaktor dem

Wallerstein'schen Fürstenhause Dienste leistete, sein bisheriges Wohnhaus

der Gemeinde zur Einrichtung eines Schul- und Armenhauses

hinterließ.

Dieses Gebäude, ein einstockiges Haus, befindet sich in der gleichen

Straße 'Egelsee' etwas unterhalb der Synagoge in der gegenüberliegenden

Häuserreihe. Der einfache Bau ist durch nichts ausgezeichnet; nur eine

Inschrifttafel, die in anmutiger Weise den Namen des Stifters mit dem

schönen Worte der Schrift 'Wie schon sind deine Zelte, Jakob', 4. Mose

24,5 verknüpft, deutet zugleich auf den neuen Zweck des Hauses hin.

Hechingers Familie hatte sich zuvor am oberen Ende des Marktplatzes ein

neues stattliches Haus errichten lassen, dessen Stirnseite von einem Oval

geziert ist, das über dem Monogramm und der Jahrzahl 1807 das Wort 'W'SchMRK''

aufweist, das den Zahlenwert [5]567 (1807) sowie den zwanglosen Sinn 'Ich

werde Dich behüten' ergibt. Auch andere Häuser, die in ihrer Stattlichkeit

eine Zierde des Städtchens sind, waren früher im Besitze von jüdischen

Einwohnern. Der Zug nach der größeren Stadt hat leider inzwischen die

Zahl der Juden verringert. Diese Tatsache wird besonders auf dem oberhalb

der Burg gelegenen Friedhof zum Bewusstsein des Besuchers dringen.

Die riesige Fläche, deren Bestand an Grabdenkmälern durch einen

eigenartigen Vorfall verringert wurde, als die Franzosen im Jahre 1800 in

seiner Nähe biwakierten und die hölzernen Denkmale als Feuerholz

verwendeten, macht die ehemalige Größe und den jetzigen Niedergang der

Gemeinde anschaulich. Die größtenteils dem 19. Jahrhundert entstammenden

Steine geben ein treffliches Bild der vom ästhetischen Gesichtspunkte

nicht besonders erfreulichen Entwicklung der Grabmalkunst und zeigen, wie

manch einfaches Grabmal aus dem Anfang des Jahrhunderts an Würde und

Eindruckskraft die pompösen Steine der letzten Jahrzehnte

überragt." |

Auflösung der Israelitischen Kultusgemeinde Harburg

(1936)

Artikel in

der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli 1936: "Bekanntmachung

über Auflösung der Israelitischen Kultusgemeinde Harburg. Artikel in

der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15. Juli 1936: "Bekanntmachung

über Auflösung der Israelitischen Kultusgemeinde Harburg.

Der Rat des Verbandes hat in seiner Sitzung vom 28./29. Juni 1936 nach Anhörung

des zuständigen Bezirksrabbinats auf Grund des § 28 der

Verbandsverfassung beschlossen:

1. Bei der Kultusgemeinde Harburg sind die Voraussetzungen dafür gegeben,

dass diese Kultusgemeinde als aufgelöst anzusehen ist.

2. Die Auflösung der Kultusgemeinde Harburg wird als eingetreten erklärt.

Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht unter Hinweis

auf § 28 der Verbandsverfassung, laut welchem gegen den Beschluss jedem

Gemeindemitglied binnen einer Frist von einem Monat nach dieser

Bekanntmachung die Beschwerde zum Landesschiedsgericht des Verbandes

zusteht. Die Beschwerdefrist beginnt mit Veröffentlichung dieser

Bekanntmachung.

München, den 9. Juli 1936. Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden.

Dr. Neumeyer." |

Harburg gehört zum Gebiet der Israelitischen Kultusgemeinde

Nördlingen (1936)

Bekanntmachung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

September 1936: "Bekanntmachung über Ausdehnung des Gebietes der

Israelitischen Kultusgemeinde Nördlingen auf das Gebiet der politischen

Gemeinde Harburg. Bekanntmachung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

September 1936: "Bekanntmachung über Ausdehnung des Gebietes der

Israelitischen Kultusgemeinde Nördlingen auf das Gebiet der politischen

Gemeinde Harburg.

Die Verwaltung der Israelitischen Kultusgemeinde Nördlingen, zugleich

Steuerverbandsvertretung, hat am 30. August 1936 folgenden Beschluss

gefasst:

Gemäß § 2 des religionsgesellschaftlichen Steuergesetzes dehnt die

Israelitische Kultusgemeinde Nördlingen ihr Gebiet auf das Gebiet der

politischen Gemeinde Harburg

aus.

Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Den an der Umbildung Beteiligten, insbesondere den von der Umbildung betroffenen

umlagenpflichtigen Bekenntnisgenossen, wird hiermit Gelegenheit zur

Einsprache gegeben. Die Einsprache soll genau die Gründe darlegen, welche

gegen die bekannt gegebene Umbildung angeführt werden wollen. Die

Einsprache muss binnen einer vom 20. September 1936 ab laufenden Frist von

zwei Wochen bei der Verwaltung der Israelitischen Kultusgemeinde

Nördlingen schriftlich eingereicht werden.

Nördlingen, den 7. September 1936.

Für die Verwaltung der Israelitischen Kultusgemeinde

Nördlingen.

Jacob Seligmann, I. Vorstand. Friedrich Levite." |

Zur Geschichte der Gemeinde - Artikel von 1937

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

Januar 1937: "Vom Schicksal kleinerer jüdischer Gemeinden in

Bayern: Harburg und Nördlingen. Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

Januar 1937: "Vom Schicksal kleinerer jüdischer Gemeinden in

Bayern: Harburg und Nördlingen.

Die exakte, aus Archiven geschöpfte Arbeit von Professor Ludwig

Müller: 'Beiträge zur Geschichte der jüdischen Gemeinde im Ries'

(Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg,

Jahrgänge 1899 und 1900) enthält auch nähere Angaben über die beiden

hier behandelten Gemeinden Harburg und Nördlingen. Über die ältesten

Zeiten (bis 1238) geben die Nachweise in dem in der Gemeindezeitung

öfters erwähnten Sammelwerk 'Germania Judaica' (Breslau 1934) die

nötigen Ergänzungen. Noch am Anfang des 19. Jahrhunderts bestanden im

Ries die jüdischen Gemeinden Aufhausen

unter Schenkenstein, Ederheim,

Erdlingen (Kleinerdlingen), Hainsfahrt

Harburg, Mönchsroth, Oberdorf,

Oettingen, Pflaumloch,

Schopfloch, Steinhart

und Wallerstein. Bekannte,

besonders auch in München und in Bayern vorkommende jüdische

Herkunftsnamen deuten auf diese heute in der Mehrzahl verschwundenen alten

jüdischen Siedlungen. Red.

I. Die jüdische Gemeinde Harburg. Im Frühjahr 1926 wurde die jüdische

Gemeinde Harburg durch Beschluss des Landesverbands bayerischer

israelitischer Gemeinden für aufgelöst erklärt, nachdem die

Mitgliederzahl dieser Gemeinde auf fünf Personen herabgesunken war. Damit

war im Zuge einer schicksalhaften Entwicklung wiederum eine einstmals

ansehnliche jüdische Gemeinde in Schwaben, das früher so reich an

bedeutenden jüdischen Landgemeinden war, erloschen.

Leider ist von den zahlreichen jüdischen Gemeinden im Ries, mit Ausnahme

von Nördlingen, wenig historisches Material erhalten, sodass es heute

schwer ist, sich ein genaues Bild von den frühesten Judenansiedlungen im

Ries und deren Entwicklung bis in die letzten Jahrzehnte zu machen.

Immerhin soll in memoriam der erloschenen jüdischen Gemeinde Harburg

auf Grund der dürftig vorhandenen geschichtlichen Unterlagen ein kurzer

Bericht über sie gegeben werden. Wie bei den meisten deutschen

Judensiedlungen lässt sich auch bei Harburg nicht feststellen, wann die

ersten Juden nach diesem Ort gekommen sind. Da bereits um 1241 Juden in

Donauwörth wohnten, das Gleiche auch für Nördlingen feststehen dürfte,

wird man in der Annahme wohl nicht fehlgehen, dass um diese Zeit auch in

Harburg, das an der damals wichtigen Handelsstraße zwischen diesen beiden

Orten liegt, Juden wohnhaft waren (Anmerkung 1: Die im nachfolgenden

wiedergegebenen historischen Details stützen sich im wesentlichen auf die

ausgezeichnete Darstellung 'Aus fünf Jahrhunderten', Beiträge zur

Geschichte der jüdischen Gemeinden im Ries, von Prof. Dr. L. Müller,

Augsburg 1899). Die erste historische überlieferte Kunde von Juden in

Harburg stammt aus dem Jahre 1348 und wird uns durch das Nürnberger

Memorbuch (Anmerkung 2: Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches,

herausgegeben von Sigmund Salfeld, Berlin 1898) überliefert, denn dort

wird Harburg als eine der Marterstätten zur Zeit des Schwarzen Todes

aufgeführt. Am Anfang des geschichtlich verbürgten Daseins der Harburger

Juden stehen also Verfolgungen, Leiden und |

Martyrium,

die sie auch in der Folge begleitet haben. Ein weiteres historisches

Dokument aus der frühen Zeit der Harburger Judensiedlung stellt der

Judenschutzbrief dar, den Graf Wilhelm von Öttingen-Wallerstein dem Juden

Joseph Rumold von Günzburg im Jahre 1463 gewährte. In diesem

Judenschutzbrief ist ein jährliches Schirmgeld von 2 Gulden auf die Dauer

von drei Jahre bestimmt, das sich für das erste Jahr auf 5 Gulden und

für die beiden weiteren Jahre auf 6 Gulden erhöht, wenn Joseph Rumold

seinem Schwiegersohn Abraham Verpflegung und Unterkunft in seinem Hause in

Harburg gewährt. Dieses Schutzverhältnis konnte beiderseits mit einer

Frist von einem halben Jahre aufgekündigt werden. Martyrium,

die sie auch in der Folge begleitet haben. Ein weiteres historisches

Dokument aus der frühen Zeit der Harburger Judensiedlung stellt der

Judenschutzbrief dar, den Graf Wilhelm von Öttingen-Wallerstein dem Juden

Joseph Rumold von Günzburg im Jahre 1463 gewährte. In diesem

Judenschutzbrief ist ein jährliches Schirmgeld von 2 Gulden auf die Dauer

von drei Jahre bestimmt, das sich für das erste Jahr auf 5 Gulden und

für die beiden weiteren Jahre auf 6 Gulden erhöht, wenn Joseph Rumold

seinem Schwiegersohn Abraham Verpflegung und Unterkunft in seinem Hause in

Harburg gewährt. Dieses Schutzverhältnis konnte beiderseits mit einer

Frist von einem halben Jahre aufgekündigt werden.

Offenbar wohnten zur damaligen zeit und auch in den folgenden

Jahrhunderten nur einzelne Judenfamilien in Harburg, denn zu einer

förmlichen Gemeindegründung scheint es erst im Jahre 1671 gekommen zu

sein, als anlässlich einer Judenvertreibung aus dem pfalz-neuburgischen

Gebiete die Gründung einer jüdischen Gemeinde zu Harburg durch Graf

Albrecht Ernst von Oettingen genehmigt wurde.

Die Entwicklung der jüdischen Gemeinde Harburg bis zu ihrem Erlöschen

kann wohl am besten die nachfolgende Zusammenstellung über die

Bevölkerungsbewegung in ihr illustrieren. Die Gemeindegründung am 10.

März 1671 erfolgte durch 5 Einwanderer aus dem Pfalz-Neuburgischen. Im

Jahre 1707 zählte die Gemeinde 25 Familien. Die Gemeinde vergrößerte

sich in den folgenden Jahren zusehends und dürfte in der Zeit zwischen

1735 und 1770, der Epoche starker jüdischer Landgemeinden in

Süddeutschland, ihre größte Seelenzahl mit 58 Familien erreicht haben.

Um 1800 trat ein leichter Rückgang auf 51 Familien mit ca. 300 Personen

ein. Das 19. Jahrhundert mit seinem charakteristischen Zug der auf dem

Lande wohnenden Juden in die Stadt und der schon damals beträchtlichen

Auswanderung deutscher Landjuden nach den Vereinigten Staaten von

Nordamerika und England kommt in der andauernden Abnahme der Zahl der

Gemeindemitglieder sehr prägnant zum Ausdruck, denn vom Jahre 1794, in

dem noch 322 Juden in Harburg gezählt wurden, fiel ihre Zahl auf 65 Juden

im Jahre 1899: Das Schwergewicht des deutschen Judentums hatte sich im

Jahrhundert der Emanzipation und des Kapitalismus in die großen Städte

verlagert; eine jüdische Gemeinde wie Harburg war durch diese Entwicklung

sowohl in jüdischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht zur

Bedeutungslosigkeit verurteilt. Auch im 20. Jahrhundert nahm die Gemeinde

zusehends ab; den letzten Anstoß zur Auflösung der Gemeinde gab die

Auswanderung der vergangenen Jahre, besonders nach Erez Jisrael, sodass

heute (1936/37) nur noch 5 Juden, wie seinerzeit bei der Gemeindegründung

(1671) in Harburg wohnen.

Einige weitere soziologische Einzelheiten sollen das Bild der alten

Judengemeinde Harburg ergänzen.

Auf Grund der anlässlich der Erneuerung der Schutzbriefe seitens der

oettingischen Herrschaft gezahlten Judenschutzlosungs-Konsensgelder sind

uns auch Unterlagen über die Vermögensverhältnisse der Juden in Harburg

erhalten. So wurde im Jahre 1750 das Gesamtvermögen der

Gemeindemitglieder von Harburg und Deggingen auf 81.000 Gulden, im Jahre

1770 das der Harburger Juden allein auf 92.000 Gulden geschätzte. Für

die Jahre 1788 und 1806 sind die einschlägigen Ziffern 127.250 Gulden und

140.600 Gulden. Auf die einzelne Familie entfiel im Durchschnitt pro Jahr

in Harburg ein Schutzlosungsconsensgeld von 5 Gulden 4 3/4 Kreuzer.

Weitere Abhaben, auf die in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen

werden kann, waren besonders das Kleppar-, Gänse-, Synagogen- und

Herbergsgeld. Erwähnung in diesem Zusammenhang verdient auch die 10 %-ige

Nachsteuer vom gesamten Vermögen, die dann in Betracht kam, wenn ein Jude

freiwillig aus den oettingischen Landen auswanderte - ein Vorläufer

unserer heutigen Reichsfluchtsteuer. Betrachtet man die Juden im Ries im

17. Jahrhundert auf ihre berufliche Zusammensetzung hin, so kamen folgende

Erwerbstätigkeiten in Betracht: Vor allem Pferde-, Vieh- und

Güterhandel, Handel mit Ziehfristen, Darlehensgewährung, Handel mit

Koscherwein, Ringen und dergleichen, Pferdeverleihung,

Geschäftsvermittlung, ferner 'schlechter und geringes Gewerbe', also

Gelegenheitsgeschäfte, die dem Lebensstandard von 'Luftmenschen'

entsprechen.

Aus der Masse der Harburger Juden ragt der Name Jacob Hechingers hervor,

der von der Fürstin Wilhelmine im Jahre 1803 zum Hoffaktor am Hofe zu

Oettingen-Wallerstein wegen seiner dem Fürstenhaus 'geleisteten

nützlichen Dienste' ernannt wurde. Es war dies wohl eine der letzten

Ernennungen von Juden zu Hoffaktoren an einem deutschen Fürstenhof.

Die jüdische Gemeinde in Harburg gehörte zunächst dem

oettingen-oettingischen Landrabbinat mit dem Sitz in Oettingen an. 1743

schied sie aus dem Verband des Landesrabbinats Oettingen aus und wurde dem

Bezirk des Landrabbinats Wallerstein zugeteilt. In der Zeit der größten

Gemeindemitgliederzahl besaß die Gemeinde vorübergehend einen eigenen

Ortsrabbiner. - Beim Gang durch Harburg fällt dem jüdischen Besucher vor

allem die stattliche, sehr idyllisch an der Wörnitz gelegene Synagoge

auf. Ihre spitzbogigen Fenster spiegeln sich im Wasser des langsam

dahinströmenden Flusses. Das Auftreten dieser scheinbar gotischen Formen

darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Synagoge erst im

Jahre 1754 erbaut wurde. Der Judenfriedhof der Gemeinde Harburg,

dessen Entstehung auf das Jahr 1675 zurückgeht, liegt in einiger

Entfernung vom Orte. Am großen Hühnerberg, auf einer Hochfläche, an

einem Wald angelehnt, streckt er sich lang dahin. Wie so viele jüdische

Friedhöfe birgt auch er Märtyrer unseres Volkes und Glaubens -

Holzgrabsteine erinnern an dieses jüdische Heldentum. Dr. Ludwig Mayer,

Augsburg." |

Zur Geschichte des Rabbinates

in Harburg

Provisorische Besetzung der Lehrerstelle, Schwierigkeiten bei der Rabbiner-Wahl

und Tod des Gemeindevorstehers Joseph Goldschmidt (1839)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. August 1839:

"Harburg (Provinz Schwaben in Bayern). 15. Juli. Schon in No.

70 wurde Ihnen von hieraus gemeldet, welche Hindernisse sich der hiesigen

Gemeinde in der Wahl eines Rabbinen entgegenstellen. Gleiches findet nun

mit der definitiven Wiederbesetzung der Gemeindelehrerstelle statt.

Nachdem diese bereits vier Wochen in öffentlichen Blättern

ausgeschrieben war, lief von einer hohen königlichen Regierung für

Schwaben und Neuburg das Reskript ein, durch welches kund gegeben wird,

dass es noch nicht entschieden sei, ob die hiesige israelitische Gemeinde

bei der vorzunehmenden Lehrerwahl das Präsentationsrecht habe? Die

erwähnte Behörde schickte daher provisorisch einen Herrn Berolzheimer,

früheren Privatlehrer als Verweser der Schule her. So befindet sich die

Gemeinde in der eigenen Lage, nur provisorische Beamte zu haben. - Vor

Kurzem starb hier der früher Parnas, Joseph Goldschmid seligen

Andenkens. Bei einem nicht zu beträchtlichen Vermögen hat derselbe

eine ungemessene Wohltätigkeit gegen Bedürftige jeder Konfession geübt,

und auch sein Testament bekundete dies. Derselbe vermachte 2.000 Gulden,

von deren Zinsen Holz für die israelitischen Armen angekauft werden

sollen, 500 Gulden, um die Zinsen zum Ankauf von Ostermehl anzuwenden, 200

Gulden, deren Zinsen an die christlichen Armen zu verteilen sind usw.

Möchte es immer der Ruhm der Israeliten bleiben, der Barmherzigkeit voll

zu sein! H." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. August 1839:

"Harburg (Provinz Schwaben in Bayern). 15. Juli. Schon in No.

70 wurde Ihnen von hieraus gemeldet, welche Hindernisse sich der hiesigen

Gemeinde in der Wahl eines Rabbinen entgegenstellen. Gleiches findet nun

mit der definitiven Wiederbesetzung der Gemeindelehrerstelle statt.

Nachdem diese bereits vier Wochen in öffentlichen Blättern

ausgeschrieben war, lief von einer hohen königlichen Regierung für

Schwaben und Neuburg das Reskript ein, durch welches kund gegeben wird,

dass es noch nicht entschieden sei, ob die hiesige israelitische Gemeinde

bei der vorzunehmenden Lehrerwahl das Präsentationsrecht habe? Die

erwähnte Behörde schickte daher provisorisch einen Herrn Berolzheimer,

früheren Privatlehrer als Verweser der Schule her. So befindet sich die

Gemeinde in der eigenen Lage, nur provisorische Beamte zu haben. - Vor

Kurzem starb hier der früher Parnas, Joseph Goldschmid seligen

Andenkens. Bei einem nicht zu beträchtlichen Vermögen hat derselbe

eine ungemessene Wohltätigkeit gegen Bedürftige jeder Konfession geübt,

und auch sein Testament bekundete dies. Derselbe vermachte 2.000 Gulden,

von deren Zinsen Holz für die israelitischen Armen angekauft werden

sollen, 500 Gulden, um die Zinsen zum Ankauf von Ostermehl anzuwenden, 200

Gulden, deren Zinsen an die christlichen Armen zu verteilen sind usw.

Möchte es immer der Ruhm der Israeliten bleiben, der Barmherzigkeit voll

zu sein! H." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Mai 1840:

"Harburg (Schwaben), 15. April (1840). In No. 70 und 83

vorigen Jahres wurde Ihnen bereits berichtet, welche Hindernisse in der

Wahl einen eigenen Rabbinen gestellt wurden. Nachdem wir unser Recht durch

die hohe Königliche Regierung verwahrt behielten, beeile ich mich, Ihnen

durch Gegenwärtiges die Nachricht mitzuteilen, dass in Folge der heute

hier stattgehabten Rabbinen-Wahl unter neun Bewerbern Herr

Rabbinatskandidaten Elkan Selz von hier, der sich schon an mehrere

Jahre in München aufhält, den Preis davon trug. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. Mai 1840:

"Harburg (Schwaben), 15. April (1840). In No. 70 und 83

vorigen Jahres wurde Ihnen bereits berichtet, welche Hindernisse in der

Wahl einen eigenen Rabbinen gestellt wurden. Nachdem wir unser Recht durch

die hohe Königliche Regierung verwahrt behielten, beeile ich mich, Ihnen

durch Gegenwärtiges die Nachricht mitzuteilen, dass in Folge der heute

hier stattgehabten Rabbinen-Wahl unter neun Bewerbern Herr

Rabbinatskandidaten Elkan Selz von hier, der sich schon an mehrere

Jahre in München aufhält, den Preis davon trug.

Die hiesige israelitische Kultusgemeinde ist schon längere Jahre ohne

Seelenhirt, und sieht daher mit Erwartung der Installation und

Funktions-Antretung ihres künftigen Geistlichen entgegen." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Juni 1840:

"Harburg (Schwaben), 20. Mai (1840). Am gestrigen Tage wurde

unser Rabbine, Herr Selz, feierlich installiert, wozu außer den meisten

Israeliten hiesiger und der zum Distrikte gehörenden Gemeinde Deggingen,

die christliche Gemeindeverwaltung und von Seiten der Hochfürstlichen

Herrschaft ein besonderer Installations-Kommissarius und

Installations-Aktuarius sich einfanden. In der Synagoge in feierlichem

Zuge angekommen wurde nach Absingung des 111. Psalms und eines deutschen

Chorals durch das von dem Schulverweser Berolzheimer trefflich geleitete

Schulchor, vom Installations-Kommissarius eine schöne Anrede an Rabbinen

und Gemeinde gehalten, das königliche Regierungsdekret verlesen, und dann

vom Rabbinen eine sehr angemessene und gediegene Antrittspredigt gehalten.

Ein Halleluja schloss die Feierlichkeit, an die sich nachmittags ein

fröhliches Mahl schloss." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. Juni 1840:

"Harburg (Schwaben), 20. Mai (1840). Am gestrigen Tage wurde

unser Rabbine, Herr Selz, feierlich installiert, wozu außer den meisten

Israeliten hiesiger und der zum Distrikte gehörenden Gemeinde Deggingen,

die christliche Gemeindeverwaltung und von Seiten der Hochfürstlichen

Herrschaft ein besonderer Installations-Kommissarius und

Installations-Aktuarius sich einfanden. In der Synagoge in feierlichem

Zuge angekommen wurde nach Absingung des 111. Psalms und eines deutschen

Chorals durch das von dem Schulverweser Berolzheimer trefflich geleitete

Schulchor, vom Installations-Kommissarius eine schöne Anrede an Rabbinen

und Gemeinde gehalten, das königliche Regierungsdekret verlesen, und dann

vom Rabbinen eine sehr angemessene und gediegene Antrittspredigt gehalten.

Ein Halleluja schloss die Feierlichkeit, an die sich nachmittags ein

fröhliches Mahl schloss." |

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1889 /1898

/ 1901 / 1911 / 1920 und der Stelle des Synagogendieners 1884

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1889: "Bekanntmachung.

Gemäß hoher Königlicher Regierungs-Genehmigung vom 21. vorigen Monats

ist die hiesige Religionslehrerstelle neu zu besetzen. Mit dieser Stelle

verbinden sich die Funktionen eines Kantors und Schochets sowie auch die

Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion beträgt das Einkommen

inklusive Nebenverdiensten und Wohnung Mark 1.350. Nach Ablauf von

zwei und vier Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein. Seminaristisch

gebildete Bewerber wollen unter Vorlage ihrer Zeugnisse-Abschriften sich

an die unterfertigte Verwaltung wenden, wo auch die Fassions- und Funktions-Bestimmungen

erholt werden können. Reiservergütung erhält nur der Gewählte. Harburg

(Bayern) am 14. Oktober 1889. Die Verwaltung der israelitischen

Kultusgemeinde. G. Stein, Vorstand." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1889: "Bekanntmachung.

Gemäß hoher Königlicher Regierungs-Genehmigung vom 21. vorigen Monats

ist die hiesige Religionslehrerstelle neu zu besetzen. Mit dieser Stelle

verbinden sich die Funktionen eines Kantors und Schochets sowie auch die

Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion beträgt das Einkommen

inklusive Nebenverdiensten und Wohnung Mark 1.350. Nach Ablauf von

zwei und vier Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein. Seminaristisch

gebildete Bewerber wollen unter Vorlage ihrer Zeugnisse-Abschriften sich

an die unterfertigte Verwaltung wenden, wo auch die Fassions- und Funktions-Bestimmungen

erholt werden können. Reiservergütung erhält nur der Gewählte. Harburg

(Bayern) am 14. Oktober 1889. Die Verwaltung der israelitischen

Kultusgemeinde. G. Stein, Vorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22.

September 1898: "Vakanz! Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22.

September 1898: "Vakanz!

Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden. Mit

dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und Schochets,

sowie die Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion beträgt das

Einkommen Mark 1.400, inklusive Nebenverdiensten und Wohnung. Nach Ablauf

von zwei und vier Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein. Seminaristisch

gebildete Bewerber wollen baldigst – unter Vorlage ihrer Zeugnisse –

Abschriften sich an die unterzeichnete Verwaltung wenden, woselbst sie

Aufschluss bezüglich der Funktions- und Fassions-Bestimmungen erhalten.

Kandidaten, mit guten Stimmmitteln begabt, erhalten den Vorzug. Zur

Erteilung von Privatunterricht ist Gelegenheit geboten. Reisevergütung

erhält nur der Gewählte. Harburg (Bayern), 12. September 1898.

Die Verwaltung der israelitischen Kultusgemeinde: Gerson Stein,

Vorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Juli 1901:

"Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden.

Mit dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und

Schochets, sowie die Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion

beträgt das Einkommen Mark 1.250 inklusive Nebenverdiensten und Wohnung.

Nach Ablauf von zwei Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein.

Seminaristisch gebildete Bewerber wollen baldigst unter Vorlage ihrer

Zeugnis-Abschriften - sich an die unterfertigte Verwaltung wenden,

woselbst weitere Aufschlüsse zu erhalten sind. Reisevergütung erhalt nur

der Gewählte. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Juli 1901:

"Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden.

Mit dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und

Schochets, sowie die Aufsicht als Kabron. Nach der festgesetzten Fassion

beträgt das Einkommen Mark 1.250 inklusive Nebenverdiensten und Wohnung.

Nach Ablauf von zwei Dienstjahren tritt Gehaltserhöhung ein.

Seminaristisch gebildete Bewerber wollen baldigst unter Vorlage ihrer

Zeugnis-Abschriften - sich an die unterfertigte Verwaltung wenden,

woselbst weitere Aufschlüsse zu erhalten sind. Reisevergütung erhalt nur

der Gewählte.

Harburg (Bayern),1 4. Juli 1901. Die Verwaltung der israelitischen

Kultusgemeinde. Gerson Stein, Vorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1911:

"Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden.

Mit dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und

Schochets sowie die Aufsicht als Kabron. Die Stelle trägt ca. Mark

1.400 nebst freier Wohnung. Seminaristisch gebildete Bewerber wollen sich

gefälligst baldigst - mit Zeugnis-Abschriften - an den Unterfertigten

wenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. November 1911:

"Die hiesige Religionslehrerstelle soll neu besetzt werden.

Mit dieser Stelle verbinden sich die Funktionen eines Kantors und

Schochets sowie die Aufsicht als Kabron. Die Stelle trägt ca. Mark

1.400 nebst freier Wohnung. Seminaristisch gebildete Bewerber wollen sich

gefälligst baldigst - mit Zeugnis-Abschriften - an den Unterfertigten

wenden.

Harburg (Bayern), 27. November 1911. Gerson Stein,

Kultus-Vorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1920: "Die

Kantor- und Schochet-Stelle dahier soll neu besetzt werden. Mit dieser

Stelle ist auch verbunden die Aufsicht als Kabron. Schöne

Dienstwohnung mit kleinem Garten ist vorhanden. Gehaltsansprüche nach

Übereinkommen. Religiöse Bewerber wollen sich baldigst unter Vorlage von

Zeugnis-Abschriften an die unterfertigte Verwaltung wenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1920: "Die

Kantor- und Schochet-Stelle dahier soll neu besetzt werden. Mit dieser

Stelle ist auch verbunden die Aufsicht als Kabron. Schöne

Dienstwohnung mit kleinem Garten ist vorhanden. Gehaltsansprüche nach

Übereinkommen. Religiöse Bewerber wollen sich baldigst unter Vorlage von

Zeugnis-Abschriften an die unterfertigte Verwaltung wenden.

Harburg in Schwaben (Bayern), 25. März 1920. Verwaltung der

israelitischen Kultusgemeinde. Gerson Stein, Vorstand." |

| Auf die letztgenannte Ausschreibung bewarb

sich erfolgreich Lehrer M. Laßmann. |

| |

| Synagogendienerstelle |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1884:

"Die hiesige Synagogendienerstelle ist erledigt, und soll sofort

besetzt werden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1884:

"Die hiesige Synagogendienerstelle ist erledigt, und soll sofort

besetzt werden.

Bewerber wollen sich - mit Angabe, ob ledig oder verheiratet - an den

unterfertigten Vorstand wenden, wobei bemerkt wird, dass solche Personen,

welche auch als Schochet zu verwenden sind, besonders berücksichtigt

werden; mit dieser Stelle ist auch die Funktion eines Kabron verbunden.

Der Gehalt wird nach besonderem Übereinkommen bestimmt.

Harburg in Bayern, am 2. März 1884. Der Vorstand der

Israelitischen Kultusgemeinde G. Stein." |

Lehrer Maier Laßmann verlässt die Gemeinde (1925; Lehrer in Harburg von 1920

bis 1925)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Harburg (Schwaben), 5.

April (1925). Nach einer nahezu fünfjährigen Wirksamkeit in der hiesigen

israelitischen Kultusgemeinde verlässt Herr M. Lassmann seinen hiesigen

Posten als Kultusbeamter, um die vakante Stelle in Westheim

bei Hammelburg anzutreten. Obwohl wir Herrn Lassmann nur ungern von

hier scheiden sehen, so gönnen wir ihm doch seine bedeutende Verbesserung

in seinem neuen Wirkungskreise. Wir verlieren an ihm einen tüchtigen

Lehrer und vorzüglichen Vorbeter, besonders auch eine friedliebende und

charaktervolle Persönlichkeit. Unsere herzlichsten Glückwünsche

begleiten ihn und seine lieben Angehörigen nach seinem neuen

Wirkungskreise!" Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Mai 1925: "Harburg (Schwaben), 5.

April (1925). Nach einer nahezu fünfjährigen Wirksamkeit in der hiesigen

israelitischen Kultusgemeinde verlässt Herr M. Lassmann seinen hiesigen

Posten als Kultusbeamter, um die vakante Stelle in Westheim

bei Hammelburg anzutreten. Obwohl wir Herrn Lassmann nur ungern von

hier scheiden sehen, so gönnen wir ihm doch seine bedeutende Verbesserung

in seinem neuen Wirkungskreise. Wir verlieren an ihm einen tüchtigen

Lehrer und vorzüglichen Vorbeter, besonders auch eine friedliebende und

charaktervolle Persönlichkeit. Unsere herzlichsten Glückwünsche

begleiten ihn und seine lieben Angehörigen nach seinem neuen

Wirkungskreise!" |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Über die Verdienste von Nathan Hechinger (1843)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. Oktober 1843:

"Aus Bayern, im September (1843). Unsere Stände sind auseinander

gegangen. Was sie für uns Israeliten getan, ist männiglich bekannt, und

eine Dankadresse wäre nicht am unrechten Orte gewesen. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. Oktober 1843:

"Aus Bayern, im September (1843). Unsere Stände sind auseinander

gegangen. Was sie für uns Israeliten getan, ist männiglich bekannt, und

eine Dankadresse wäre nicht am unrechten Orte gewesen.

Herr Nathan Hechinger in Harburg, ein Mann, der sich auch in gemeindlicher

Beziehung manches Verdienst erworben haben soll, hat für seine Leistungen

in der Feldwirtschaft von dem landwirtschaftlichen Verein für Schwaben

und Neuburg die silberne Medaille samt Preisbuch erhalten. Es ist dies

schon der zweite Fall dieser Art, welchen ich Ihnen zu berichten die

Freude habe. Möchten unsere Reichen nur fortfahren, in diesem Gebiete

Ausgezeichnetes zu leisten; es kann ihnen und dem gesamten Israel nur zum

vielfachen Frommen gereichen." |

Zum Tod von Lippmann Hechinger (1870)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. April 1870:

"Mainz, 26. April (1870). Am zweiten Tage des Pessachfestes hat die

israelitische Gemeinde zu Harburg im Ries einen großen Verlust erlitten;

es starb nämlich Herr Lippmann Hechingen - seligen Andenkens,

Rentner daselbst, einer der geachtetsten Männer der dortigen Gegend, den

Frömmigkeit, Wohltätigkeit, Rechtschaffenheit und alle bürgerlichen

Tugenden in reichem Maße schmückten. Da der Heimgegangene ein naher

Verwandter des Herausgebers dieser Blätter gewesen, so war dieser zu dem

am ersten der Halbfeiertage (= 18. April 1870) stattgehabten Begräbnisse

gereist. Das Begräbnis bezeigte die allgemeine Teilnahme, da sich zu

demselben die ganze Stadt und viele Fremde eingefunden hatten, sodass die

Teilnehmer nach vielen Hunderten zählten. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. April 1870:

"Mainz, 26. April (1870). Am zweiten Tage des Pessachfestes hat die

israelitische Gemeinde zu Harburg im Ries einen großen Verlust erlitten;

es starb nämlich Herr Lippmann Hechingen - seligen Andenkens,

Rentner daselbst, einer der geachtetsten Männer der dortigen Gegend, den

Frömmigkeit, Wohltätigkeit, Rechtschaffenheit und alle bürgerlichen

Tugenden in reichem Maße schmückten. Da der Heimgegangene ein naher

Verwandter des Herausgebers dieser Blätter gewesen, so war dieser zu dem

am ersten der Halbfeiertage (= 18. April 1870) stattgehabten Begräbnisse

gereist. Das Begräbnis bezeigte die allgemeine Teilnahme, da sich zu

demselben die ganze Stadt und viele Fremde eingefunden hatten, sodass die

Teilnehmer nach vielen Hunderten zählten.

Es ergab sich nun die Frage, ob am Sarge gesprochen werden dürfe oder

nicht. Eine eigentliche Leichenrede (Hesped) war der Halbfeiertage

wegen nicht gestattet; (siehe Schulchan Aruch Orach Chajim c. 547 § 1,

Joreh Deah c. 01, § 1), jedoch einige Worte des Lobes und der Mahnung zu

sprechen, ist nach Lebusch c. 696, angeführt von Magen Abraham c. 547, §

6 gestattet, wenn es sich um einen Gelehrten (Talmid Chacham)

handelt. Wiewohl nun Magen Abraham moniert, dass es in unseren Tagen

keinen Talmid Chacham gibt, so hat man hier in Mainz doch seit

uralten Zeiten jene Ausnahme auf jeden frommen rechtlichen Menschen

ausgedehnt, und so hat denn auch der Herausgeber dieser Blätter schon

oftmals diesem Gebrauche entsprechend gehandelt. Er hat demnach auch nicht

Anstand genommen, dem dringenden Wunsche der Familie nachzugeben und als

Freund und Verwandter nach dem Ortsrabbinen Herrn Selz, an der Leiche des

seligen Hechinger einige Worte der Erinnerung und des Lobes zu sprechen

und die Hinterbliebenen zu ermahnen, in den Fußstapfen des

Dahingeschiedenen zu wandeln.

Der Verewigte hat durch letztwillige Verfügung einige Tausend Gulden zu verschiedenen

milden Stiftungen bestimmt. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

Zum Tod von Dr. Henriette Mayer geb. Hechinger (1892)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Februar 1892:

"Nürnberg. Mittwoch, den 19. Schewat (= 17. Februar 1892), verschied

im Alter von 59 Jahren nach nur kurzem Leiden Frau Dr. Henriette Mayer,

geborene Hechinger. Die Verblichene, aus hoch angesehener Familie, war von

väterlicher Seite eine Enkelin des frommen und talmudgelehrten Hofagenten

Jacob Hechinger - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - in Harburg, von mütterlicher Seite stammte sie von dem frommen und

talmudgelehrten Jacob Mayer - das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen - in Würzburg. Ihr Vater - das Andenken an den Gerechten ist

zum Segen -, Herr Lippmann Hechinger in Harburg, war nicht minder

angesehen und hochgeschätzt als Ehrenmann und strenger Jehudi. Die

Dahingeschiedene war eine würdige Nachfolgerin solcher Vorfahren, sie war

reich an seltenen Eigenschaften, dabei selbstlos in hohem Grade und nur

stets für Andere besorgt. Ihre letzten Worte waren das Schma-Gebet, das

sie mit tiefster Innigkeit sprach und dann ihr edles Leben aushauchte.

Groß und gerecht ist der Schmerz um eine solche edle Frau. Die Leiche

wurde nach dem Geburtsort der Verblichenen, nach Harburg bei Donauwörth,

verbracht und daselbst an der Seite ihrer Vorfahren - das Andenken an die

Gerechten ist zum Segen - beerdigt. Am Grabe sprach zunächst der hoch

geachtete Lehrer der Harburger Gemeinde. Er schilderte in warmen Worten

die Vorzüge der teuren Dahingeschiedenen und erinnerte auch daran, was

ihr, von Allen, die ihn kannten, hoch verehrter Vater, Herr Lippmann

Hechinger, als langjähriger Vorsteher der Gemeinde Harburg geleistet.

Dann sprach der tief gebeugte Gatte, Herr Dr. Mayer. Er stattete zunächst

dem Vorredner seinen Dank ab und schilderte dann mit Worten, die alle

Zuhörer tief ergriffen, das Leben seiner unvergleichlichen Gattin. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Februar 1892:

"Nürnberg. Mittwoch, den 19. Schewat (= 17. Februar 1892), verschied

im Alter von 59 Jahren nach nur kurzem Leiden Frau Dr. Henriette Mayer,

geborene Hechinger. Die Verblichene, aus hoch angesehener Familie, war von

väterlicher Seite eine Enkelin des frommen und talmudgelehrten Hofagenten

Jacob Hechinger - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - in Harburg, von mütterlicher Seite stammte sie von dem frommen und

talmudgelehrten Jacob Mayer - das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen - in Würzburg. Ihr Vater - das Andenken an den Gerechten ist

zum Segen -, Herr Lippmann Hechinger in Harburg, war nicht minder

angesehen und hochgeschätzt als Ehrenmann und strenger Jehudi. Die

Dahingeschiedene war eine würdige Nachfolgerin solcher Vorfahren, sie war

reich an seltenen Eigenschaften, dabei selbstlos in hohem Grade und nur

stets für Andere besorgt. Ihre letzten Worte waren das Schma-Gebet, das

sie mit tiefster Innigkeit sprach und dann ihr edles Leben aushauchte.

Groß und gerecht ist der Schmerz um eine solche edle Frau. Die Leiche

wurde nach dem Geburtsort der Verblichenen, nach Harburg bei Donauwörth,

verbracht und daselbst an der Seite ihrer Vorfahren - das Andenken an die

Gerechten ist zum Segen - beerdigt. Am Grabe sprach zunächst der hoch

geachtete Lehrer der Harburger Gemeinde. Er schilderte in warmen Worten

die Vorzüge der teuren Dahingeschiedenen und erinnerte auch daran, was

ihr, von Allen, die ihn kannten, hoch verehrter Vater, Herr Lippmann

Hechinger, als langjähriger Vorsteher der Gemeinde Harburg geleistet.

Dann sprach der tief gebeugte Gatte, Herr Dr. Mayer. Er stattete zunächst

dem Vorredner seinen Dank ab und schilderte dann mit Worten, die alle

Zuhörer tief ergriffen, das Leben seiner unvergleichlichen Gattin.

Möge der Allgütige die Angehörigen trösten und insbesondere der

schmerzerschütterten Mutter der Dahingegangenen, die, ein leuchtendes

Vorbild aller ausgezeichneten Tugenden, so bitteres Leid erdulden muss,

die Kraft geben, den Verlust einer solchen Tochter mit Ergebung in den

Willen des Allgütigen zu tragen. Ihre Seele sei eingebunden in den

Bund des Lebens." |

Zum Tod von Herrmann Hiller (1892)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1892: "Harburg

(Bayern). Einen entsetzlichen Verlust hat unsere Gemeinde am 21. April

dieses Jahres erlitten. Herr Kaufmann Herrmann Hiller, eine wahre Perle

unseres Städtchens, wurde uns nach kaum zweitägigem Krankenlager in

Folge eines Gehirnschlages, durch einen schmerzlosen, sanften Tod, würdig

eines Frommen, entrissen; - zu früh trotz des erreichten 72. Lebensjahres

für seine Hinterbliebenen, denen er stets ein liebevoller, sorgsamer

Gatte und Bruder gewesen; zu früh für die israelitische Gemeinde, die

wieder einen Mann beim Gottesdienst verloren, da er mit

bewunderungswürdiger Pünktlichkeit als einer der ersten im Gotteshause

erschien. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Mai 1892: "Harburg

(Bayern). Einen entsetzlichen Verlust hat unsere Gemeinde am 21. April

dieses Jahres erlitten. Herr Kaufmann Herrmann Hiller, eine wahre Perle

unseres Städtchens, wurde uns nach kaum zweitägigem Krankenlager in

Folge eines Gehirnschlages, durch einen schmerzlosen, sanften Tod, würdig

eines Frommen, entrissen; - zu früh trotz des erreichten 72. Lebensjahres

für seine Hinterbliebenen, denen er stets ein liebevoller, sorgsamer

Gatte und Bruder gewesen; zu früh für die israelitische Gemeinde, die

wieder einen Mann beim Gottesdienst verloren, da er mit

bewunderungswürdiger Pünktlichkeit als einer der ersten im Gotteshause

erschien.

Herr Hiller lernte in seinen Jugendjahren Musik und machte, gut

talentiert, solch' vortreffliche Fortschritte, dass ihm eine hervorragende

Anstellung angeboten wurde, er glaubte aber die Gesetze seines heiligen

Glaubens, welche er, einem echt jüdischen Hause entstammend, stets vor

sich gesehen, nicht mehr genau beobachten zu können und verzichtete daher

lieber auf diesen Ehrenposten.

Nun widmete er sich dem Handwerke der Posamenterie und es blühte bei

seinem großen Fleiße ihm das Glück.

Viele Jahre stand der Verblichene der hiesigen israelitischen

Kultusgemeinde in Rat und Tat zur Seite; er vollführte das Amt eines

Armenpflegers und später eines Kultusvorstandes, welch' |

letzteres

er in Folge einer Augenoperation niederlegen musste. - Eine Reihe von

Jahren leitete er die Synagogenchor-Gesänge mit großem Eifer; ja sogar

noch am 8. Pessachtage waltete er dieses Amtes, welches nun an diesem Tage

seinen Abschluss gefunden, denn am Nachmittage des 8. Pessachfestes

(gemeint 8. Pessachtages, 19. April 1892) sollte eine höhere Hand in

ungeahnter Weise die fröhlichste Laune im Familienkreise

unterbrechen. letzteres

er in Folge einer Augenoperation niederlegen musste. - Eine Reihe von

Jahren leitete er die Synagogenchor-Gesänge mit großem Eifer; ja sogar

noch am 8. Pessachtage waltete er dieses Amtes, welches nun an diesem Tage

seinen Abschluss gefunden, denn am Nachmittage des 8. Pessachfestes

(gemeint 8. Pessachtages, 19. April 1892) sollte eine höhere Hand in

ungeahnter Weise die fröhlichste Laune im Familienkreise

unterbrechen.

Der Dahingeschiedene verstand es durch sein biederes, herzliches Wesen,

sein freundschaftliches Entgegenkommen, die Liebe und Verehrung Aller,

durch gewissenhafte Pflichterfüllung das unbegrenzte Vertrauen eines

Jeden zu erwerben, welcher einmal mit ihm in Berührung kam. Er war

wirklich ein tüchtiger, von sprühendem Geist und Humor erfüllter Mann;

sein Umgang war köstlich und erquickend.

Als Beweis all dieser Vorzüge gelte der imposante Leichenzug, welchem

sich nicht nur sämtliche israelitische hiesige, sowie auch auswärtige

Mitglieder, ja sogar viele christliche Mitbürger, namentlich aus

Beamtenkreisen, in welchen der Verblichene äußerst beliebt gewesen, anschlossen.

Herr Lehrer Mannheimer hielt in sehr gut gewählten, treffenden

Worten die Leichenrede, welche auf alle Anwesenden einen tief ergreifenden

Eindruck machte. Die ungezählten Beileidsbeweise, selbst aus weiter

Ferne, legen für die vorzüglichen Eigenschaften des teueren

Heimgegangenen beredtes Zeugnis ab.

O Vater, sende Deinen himmlischen Trost als lindernden Balsam in die

Herzen seiner Rückgelassenen und mögen die Freuden der Glückseligkeit

im Jenseits die Seele des Verblichenen empfangen und bei ihr bleiben für

immerdar! Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. Siegfried

Stein." |

Zum Tod von Samuel Stern (1893)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1893: "Harburg

in Schwaben. Am 1. Schewat (= 18. Januar 1893) starb im Alter von 83

Jahren Herr Samuel Stern - er ruhe in Frieden. Mit ihm ist

einer jeder 'Alten' geschieden, die noch Jehudim von echtem und rechtem

Schlage gewesen! In streng religiösem Hause erzogen, lernte er von Jugend

an Tora, mit der er sich auch sein langes Leben lang beschäftigte.

Seine Frömmigkeit, Redlichkeit, Friedensliebe und überaus große

Einfachheit gewann ihm die Freundschaft aller, die ihn kannten. Er

vereinigte Tora mit respektvollem Benehmen. Alle 2-3 Jahre macht er

einen Sijum über Mischnajot (d.h. er schloss einen

Durchgang durch die Mischna-Abschnitte ab und begann wieder von neuem)

, das er täglich lernte. Auch gehörte er der hiesigen Chewra Mischajot

als Mitglied an." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. März 1893: "Harburg

in Schwaben. Am 1. Schewat (= 18. Januar 1893) starb im Alter von 83

Jahren Herr Samuel Stern - er ruhe in Frieden. Mit ihm ist

einer jeder 'Alten' geschieden, die noch Jehudim von echtem und rechtem

Schlage gewesen! In streng religiösem Hause erzogen, lernte er von Jugend

an Tora, mit der er sich auch sein langes Leben lang beschäftigte.

Seine Frömmigkeit, Redlichkeit, Friedensliebe und überaus große

Einfachheit gewann ihm die Freundschaft aller, die ihn kannten. Er

vereinigte Tora mit respektvollem Benehmen. Alle 2-3 Jahre macht er

einen Sijum über Mischnajot (d.h. er schloss einen

Durchgang durch die Mischna-Abschnitte ab und begann wieder von neuem)

, das er täglich lernte. Auch gehörte er der hiesigen Chewra Mischajot

als Mitglied an." |

Zum Tod von Bernhard Stein (1893)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1893: "Harburg

in Schwaben. Am 26. Nissan (12. April 1893) trugen wir den

Patriarchen unserer Gemeinde, Herrn Bernhard Stein - er ruhe in Frieden

- in einem Alter von 87 Jahren zu ewigen Ruhe. Den Entschlafenen

zierte nicht nur die Krone des Alters, sondern auch vor allem die des guten

Namens, wodurch er es verdient, dass seiner in diesen geschätzten

Blättern gedacht werden. Ein Jehudi mit Herz und Hand, in

Gesinnung, Wort und Tat, lebte er stets in unserer Heiligen Wahrheit,

geliebt, geachtet und geehrt von Jedermann, ob Israelit oder

Nichtisraelit. Er gehörte mit einem Worte zu den (hebräisch und

deutsch:) Männern der Tat, die in unserer Zeit der hohlen Phrase leider

immer seltener werden. Es ist nicht möglich, in dem kleinen Rahmen hier

sein Bild genügend oder nur annähernd zu zeichnen. Wir betonen nur die

Tatkraft, die er allezeit für Gottesdienst, Tora und Wohltätigkeit eingesetzt,

die glühende Liebe zum Judentum und sein Interesse an Allem, was dasselbe

innerlich und äußerlich berührte, seine Opferfreudigkeit und liebende

Hingabe an Bedürfnisse der Allgemeinheit. - Jahrelang war er Gabbai

(Vorsteher) der hiesigen (Vereine:) Chewra Deagadata und der Chewra

Gemilut Chassodim, alles verwaltete er zur Ehre Gottes. Des

Lebens herbe Kümmernisse ertrug er mit Gottvertrauen und hatte die

Freude, Enkel und Urenkel zu schauen, die alle in seinen Wegen wandeln und

ihn bis zum Tode in Liebe umgaben. Bei seinem Leichenbegängnisse zeigte

sich, welche Teilnahme sein Hinscheiden erweckte. Möge sein Beispiel ein

belehrendes und anregendes Vorbild für uns alle bleiben und seine

irdische Hülle in Frieden ruhen. Seine Seele sei eingebunden in den

Bund des Lebens. N.N." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1893: "Harburg

in Schwaben. Am 26. Nissan (12. April 1893) trugen wir den

Patriarchen unserer Gemeinde, Herrn Bernhard Stein - er ruhe in Frieden

- in einem Alter von 87 Jahren zu ewigen Ruhe. Den Entschlafenen

zierte nicht nur die Krone des Alters, sondern auch vor allem die des guten

Namens, wodurch er es verdient, dass seiner in diesen geschätzten

Blättern gedacht werden. Ein Jehudi mit Herz und Hand, in

Gesinnung, Wort und Tat, lebte er stets in unserer Heiligen Wahrheit,

geliebt, geachtet und geehrt von Jedermann, ob Israelit oder

Nichtisraelit. Er gehörte mit einem Worte zu den (hebräisch und

deutsch:) Männern der Tat, die in unserer Zeit der hohlen Phrase leider

immer seltener werden. Es ist nicht möglich, in dem kleinen Rahmen hier

sein Bild genügend oder nur annähernd zu zeichnen. Wir betonen nur die

Tatkraft, die er allezeit für Gottesdienst, Tora und Wohltätigkeit eingesetzt,

die glühende Liebe zum Judentum und sein Interesse an Allem, was dasselbe

innerlich und äußerlich berührte, seine Opferfreudigkeit und liebende

Hingabe an Bedürfnisse der Allgemeinheit. - Jahrelang war er Gabbai

(Vorsteher) der hiesigen (Vereine:) Chewra Deagadata und der Chewra

Gemilut Chassodim, alles verwaltete er zur Ehre Gottes. Des

Lebens herbe Kümmernisse ertrug er mit Gottvertrauen und hatte die

Freude, Enkel und Urenkel zu schauen, die alle in seinen Wegen wandeln und

ihn bis zum Tode in Liebe umgaben. Bei seinem Leichenbegängnisse zeigte

sich, welche Teilnahme sein Hinscheiden erweckte. Möge sein Beispiel ein

belehrendes und anregendes Vorbild für uns alle bleiben und seine

irdische Hülle in Frieden ruhen. Seine Seele sei eingebunden in den

Bund des Lebens. N.N." |

Zum Tod von Karoline Stern geb. Stein (1893)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juni 1893: "Harburg

(Bayern). Am 24. Siwan (= 8. Juni 1893) ist Frau Karoline Stern geb.

Stein, in Fischach, nach längerem Leiden, im hohen Alter von 86 Jahren,

ihrem vor zwei Monaten zur ewigen Ruhe eingegangenen Bruder Herrn Bernhard

Stein aus Harburg, welchem kürzlich ein ehrender Nachruf in diesen

geschätzten Blättern gewidmet wurde, durch Abberufung vom irdischen

Dasein, nachgefolgt. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juni 1893: "Harburg

(Bayern). Am 24. Siwan (= 8. Juni 1893) ist Frau Karoline Stern geb.

Stein, in Fischach, nach längerem Leiden, im hohen Alter von 86 Jahren,

ihrem vor zwei Monaten zur ewigen Ruhe eingegangenen Bruder Herrn Bernhard

Stein aus Harburg, welchem kürzlich ein ehrender Nachruf in diesen

geschätzten Blättern gewidmet wurde, durch Abberufung vom irdischen

Dasein, nachgefolgt.

Wie treulich stand sie ihrem Gatten in seinen Arbeiten zur Seite!

Sie war im strengsten Sinne des Wortes ein (hebräisch und deutsch:)

wackeres Weib, eine Gehilfin, die nur von Liebe und frommer

Pflichterfüllung durchdrungen war.

Religiöse Pflichten zu erfüllen, bereitete ihr Genuss. Sie übte

Wohltätigkeit nach allen Richtungen aus. Galt es einen Dürftigen zu

unterstützen, einem Kranken Trost und Mut einzuflößen, galt es endlich

an einem Toten einen gottgefälligen Liebesdienst zu verrichten, so stand

sie nicht fern.

In diesem rühmenswerten Sinne erzog sie auch ihre Kinder, eine Tochter

und einen Sohn, welche durch aufopfernde Pflege und hingebender Sorgfalt

alles, was in menschlichen Kräften lag, getan haben, um das kostbare

Leben der Verblichenen zu verlängern." |

Zum Tod von Mirjam Münster (1895)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1895: "Harburg

(Bayern). Eine treue, gottesfürchtige Schwester, die es verdient, dass

ihrer in diesen geschätzten Blättern ehrende Erwähnung geschehe, wurde

vor Kurzem aus der Mitte unserer Gemeinde abgerufen, um vor dem Throne des

Weltschöpfers zu erscheinen. Frau Mirjam Münster, eine kostbare Perle im

Kranze der jüdischen Frauen, segnete das Zeitliche im 84. Lebensjahre,

nach längerem Krankenlager, wo sie geduldig dem Willen Gottes in frommer

Ergebenheit sich fügte. Mit den Eigenschaften einer wackeren Frau geziert,

war ihr ganzes Streben auf strenge Beobachtung unserer heiligen

Religionsgebote gerichtet. Fleiß, Sparsamkeit und Bescheidenheit waren

die hervorragendsten Tugenden ihres häuslichen Lebens und den goldenen

Frieden suchte sie mit jedermann aufrecht zu erhalten; - sie war eine gern

gesehene Person bei Freud und Leid - Die Beteiligung bei dem

Leichenbegängnisse war eine sehr zahlreiche, wobei die christliche

Bevölkerung reichlich vertreten war. Am Friedhofe pries unser Herr Lehrer

Mannheimer mit beredten Worten die seltenen Vorzüge dieser edlen

Frau." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. März 1895: "Harburg