|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

Synagogen in Bayerisch Schwaben

Wallerstein (Landkreis

Donau-Ries)

Jüdische Geschichte / Rabbinat / Synagoge

Übersicht

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

(english version)

In dem seit 1261 den Grafen von Oettingen gehörenden Wallerstein bestand eine jüdische

Gemeinde beziehungsweise lebten jüdische Personen von spätestens der Mitte des

14. Jahrhunderts bis 1939.

Im Mittelalter war die Gemeinde von den Judenverfolgungen (1298 oder

1348/49) betroffen. 1434 lebten zwei Juden in Wallerstein. 1488 wird von einem

Juden in Wallerstein berichtet, der damals gefangen gesetzt und später

vertrieben wurde. 1506 wurden die Juden vorübergehend ausgewiesen, nur

ein damals dort praktizierender jüdischer Arzt und seine arzneikundige

Schwiegermutter konnte bleiben. Im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts

entstand durch den Zuzug von Juden aus anderen Städten und Regionen eine neue

Gemeinde von besonderer Bedeutung, zumal dem Wallersteiner Rabbiner Mosche

Levi Heller die Funktion eines "Rabbiners für ganz Deutschland"

(vermutlich gewählter Sprecher auch anderer Rabbanim und Parnassim gegenüber

weltlichen Behörden) zugekommen ist.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg umfasste die jüdische Gemeinde: 1656 23

Familien, 1684 43 Familien, 1688 37 Familien. Bis zum 18. Jahrhundert lebten die

jüdischen Einwohner im Bereich des "Judenhofes" (1787 abgebrochen).

Danach waren ihre Häuser vor allem entlang der "Judengasse"

(heute: Felsenstraße). Die jüdischen Familien lebten vom Handel,

insbesondere vom Pferde- und Viehhandel, auch auch vom Einzel- und

Kleinwarenhandel. Bei den Grafen und Fürsten von Wallerstein waren einige jüdische

Hoffaktoren tätig, u.a. aus der Familie der Model zu Monheim.

Wallerstein war - wie schon an dem genannten Rabbiner Mosche Levi Heller

deutlich wird - vom 16.-19. Jahrhundert Sitz eines bedeutenden Landrabbinates

(zu einzelnen Rabbinern siehe unten). Im 19. Jahrhundert war das "königlich-bayerische

Bezirksrabbinat Wallerstein" zuständig für alle jüdischen Gemeinden

im bayerischen Ries. Nach Rückgang der Zahlen jüdischer Gemeindeglieder seit

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde um 1900 die Rabbinatsbezirk Wallerstein vom

Rabbiner in Ichenhausen

mitbetreut und nicht mehr besetzt.

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert wie

folgt: 1811/12 296 jüdische Einwohner (14,0 % von insgesamt 2.120

Einwohnern), 1867 78 (5,7 % von 1.372), 1871 57 (4,1 % von 1.402), 1880 56 (3,8

% von 1.482), 1890 40 (3,1 % von 1.297), 1900 32 (2,5 % von 1.262), 1910 37 (2,9

% von 1.253).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

Religionsschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof. Zur Besorgung religiöser

Aufgaben der Gemeinde war bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhundert neben dem

Rabbiner noch ein Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Nachdem Wallerstein keinen eigenen Rabbiner mehr hatte, gab

es noch einen Religionslehrer beziehungsweise seit Anfang des 20. Jahrhunderts

nur noch einen Vorbeter und Schochtet. Den Religionsunterricht übernahmen nun

Lehrer aus umliegenden Gemeinden.

1925 lebten nur noch 24 jüdische Personen (1,9 % von 1.203). Vorsteher

der Gemeinde waren damals Josef Schulmann und Max Lisberger. Die vier

schulpflichtigen jüdischen Kinder erhielten ihren Religionsunterricht durch die

Lehrer Gustav Erlebacher (Mönchsroth)

und Hermann Strauß (Nördlingen).

1932 wird als Gemeindevorsteher Josef Schulmann genannt, Max Lisberger

als Schriftführer. Offiziell gehörten die jüdischen Einwohner Wallersteins

bereits seit 1928 zur Gemeinde in Nördlingen.

Im Schuljahr 1931/32 gab es nur noch ein schulpflichtiges jüdisches Kind am

Ort.

1933 wurden noch 16 jüdische Einwohner gezählt (1,3 % von 1.182) in

Wallerstein. Von ihnen wurden 1942 mindestens sechs deportiert und ermordet.

Von den in Wallerstein geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Heinrich Heckscher

(1863), Rosa Kohner geb. Lisberger (1880), Hannchen Lisberger (1876), Ludwig Leo

Meyer (1879), Doris Rachelsohn (1921), Elieser M.

Rachelson (1892), Ida Schlesinger geb. Wallerstein (1881), Berta Schulmann

(1874), Ida Schulmann geb. Cohn (1886), Ludwig Schulmann (1880), Nanette

Schulmann geb. Neuburger (1891), Paula Schulte geb. Meyer (1886), Rosa Seltmann

geb. Brunner (1894), Isidor Stein (1870), Lina Süß-Schülein geb. Marx (1880),

Siegfried Süß-Schülein (1903), Leopold Weinmann (1884), Anna Wild (1880), Lina Wild (1885).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine Beiträge

zur jüdischen Geschichte

Forschungsstand zur jüdischen Geschichte in Wallerstein (Beitrag von 1842)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Dezember 1842: "Wallerstein. Die Judengemeinde zu Wallerstein gehört wahrscheinlich zu

den ältesten in Deutschland. Es reichen zwar die schriftlichen Monumente

nicht über die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts hinauf, allein andere

Gründe lassen darauf schließen. Ihre zeremoniellen Gebräuche stimmen

mit denen der ältesten Gemeinden zu Speyer und Worms überein, weniger

mit Fürth, obgleich diese für die meisten als Norm gedient hat und noch

dient. Hieraus konnte man folgern, dass die Wallersteiner Gemeinde älter

als die Fürther sei. Die Begräbnisstätte muss sehr alt sein, weil in früherer

Zeit die Toten aus Regensburg hierher gebracht wurden und doch die

Israeliten in Regensburg schon im vierzehnten Jahrhundert ihre Begräbnisstätte

hatten. Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Dezember 1842: "Wallerstein. Die Judengemeinde zu Wallerstein gehört wahrscheinlich zu

den ältesten in Deutschland. Es reichen zwar die schriftlichen Monumente

nicht über die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts hinauf, allein andere

Gründe lassen darauf schließen. Ihre zeremoniellen Gebräuche stimmen

mit denen der ältesten Gemeinden zu Speyer und Worms überein, weniger

mit Fürth, obgleich diese für die meisten als Norm gedient hat und noch

dient. Hieraus konnte man folgern, dass die Wallersteiner Gemeinde älter

als die Fürther sei. Die Begräbnisstätte muss sehr alt sein, weil in früherer

Zeit die Toten aus Regensburg hierher gebracht wurden und doch die

Israeliten in Regensburg schon im vierzehnten Jahrhundert ihre Begräbnisstätte

hatten.

Das älteste noch leserliche Denkmal auf dem Friedhofe gehört in das fünfzehnte

Jahrhundert und ist der Grabstein eines gelehrten Rabbi Moses. Der Sage

nach waren nach den Römerzügen Juden vorhanden. Die Verfolgungen der

Juden im 13. und 14. Jahrhundert erstrecken sich auch nach Wallerstein (s.

Nördlingen). Die Ursache lag in den Freiheiten und Privilegien, durch

welche sie des Handels sich bemeisterten und die Christen beeinträchtigten.

Das Privilegium Kaiser Ludwigs, erteilt dem Grafen Ludwig dem Älteren in

Oettingen, beweist die Verbreitung der Juden (kaiserliche Kammerknecht) in

Wallerstein (Steinheim) und in der Umgegend (1333, 1348). Im Jahre 1358

erlitten sie vielerlei Verfolgungen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass

sich Juden während der vielen Pfandschaften des heiligen Römischen

Reiches an die Grafen von Oettingen, worunter sich 1313 die Judensteuer zu

Ulm, Nördlingen etc. befindet. Und wegen der dabei geleisteten Dienste,

Besitz und Rechte erwarben." |

Allgemeiner Beitrag über "Die

Juden im Ries", vor allem zu Wallerstein (1847)

|

|

|

|

Beitrag in der Zeitschrift

"Der treue Zionswächter" vom 7. und 14. September 1847:

zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken. |

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Wallerstein

(Beitrag von Rabbiner Dr. Kroner von 1927)

|

|

|

Beitrag in der

"Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. April 1927

Zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken |

Aus der Geschichte des Rabbinates in

Wallerstein

In Wallerstein waren u.a. als Rabbiner tätig:

| Mosche Levi Heller (ca. 1517 - ca. 1600 in

Wallerstein), Vater des R. Nathan Heller (gestorben vor 1579), Großvater

von R. Jomtow Lippmann Heller. |

| Chanoch Henoch ben Abraham (gest. 1663 in Pfersee):

war bis 1648/49 Rabbiner in Posen und Gnesen, danach einige Jahre in Prag,

bis er um 1655 für einige Jahre als Landesrabbiner nach Wallerstein

kam; später zum Landesrabbiner von Schwaben mit Sitz in Pfersee ernannt. |

| Abraham ben David Mahler (von Prag): 1715 aus

Prag nach Wallerstein berufen; 1719 nach Oettingen

berufen; 1752 bis 1757

Rabbiner in Bamberg. |

| Pinchas ben Moses haKohen Katzenellenbogen (von

Dubnow, gest. ca. 1767 in Schwabach): studierte in Prag und Nikolsburg,

erhielt 1719 einen Ruf nach Wallerstein, wo er 1720 mehrere Monate

war, danach Rabbiner in Leipnik in

Mähren, 1722 bis 1750 in Marktbreit

als Rabbiner bzw.Aw Beth Din = Vorsitzender des Rabbinatsgerichtes in

den Schwarzenbergischen Ländern.

Anmerkung: Hinweis auf Literatur: Julia Haarmann. Hüter der Tradition.

Erinnerung und Identität im Selbstzeugnis des Pinchas Katzenellenbogen

(1691-1767). Verlag Vandenhoeck & Ruprecht (Jüdische Religion, Geschichte

und Kultur Bd. 18). 2012. |

| Isaak Israel Lemberger (von Proßnitz in Mähren,

gest. 1750 in Wallerstein): war bis 1730 Rabbiner in Proßnitz in Mähren,

von 1730 bis 1750 in Wallerstein. |

| Zwi Hirsch ben Baruch Kahana Rappaport (Sohn des

Fürther und Schnaittacher Rabbiner Baruch Rappaport, gest. 1763 in

Wallerstein): von 1750 bis 1763 Rabbiner in Wallerstein. |

| Isaak ben Zvi Rappaport (gest. 1788 in Bonn):

übernahm nach dem Tod seines Vater s.o. 1763 das Wallersteiner

Rabbinat, 1772 als Landesrabbiner für das Erzbistum Köln und das Herzogtum

Westfalen berufen. Ihm folgte sein Bruder: |

| Simcha-Bunem ben Zvi Rappaport (gest. 1816 in Bonn):

war bis 1772 Rabbiner in Marktbreit,

danach bis 1788 in Wallerstein; später in Bonn. |

| Ascher Löw (auch Ascher Wallerstein, 1754 in Minsk

- 1837 in Karlsruhe): Sohn des Talmudisten Arje Löb ben Ascher, zuletzt in

Metz): 1783 Landesrabbiner der Würzburgischen Ritterschaft in Niederwerrn,

1785 Landesrabbiner des Fürstentums Wallerstein, 1809-1837 Oberlandesrabbiner

in Karlsruhe. |

| Wolf S. Rothenheim (1801 in Wallerstein, gest. in den

USA 1862): 1841 nach

längerer Vakatur zum Rabbinatsverweser in Wallerstein investiert; bei einer

Wahl in Wallerstein am 19. Januar 1847 setzte sich allerdings David Weiskopf

mit 67 von 104 Stimmen gegen Wohl Rothenheim durch; Rothenheim ist nach dem

anschließenden verlorenen Rechtsstreit nach

Amerika ausgewandert; zunächst in New York, nach 1855 in Cincinatti als

Lehrer; Mitarbeiter an der deutsch-jüdischen Zeitschrift "Die

Deborah".

Artikel

zum Tod von Wolf Rothenheim in der Zeitschrift "The Israelite" vom

7. November 1862 (eingestellt als pdf-Datei) . |

| David Weiskopf (1798 in Gunzenhausen - 1882 in

Kleinerdlingen): Schüler von Oberrabbiner Abraham Bing in Würzburg;

1830 Religionslehrer und rabbinischer Aktuar des Würzburger Oberrabbiners

Bing in Aub, 1847 zum Rabbiner in Wallerstein

gewählt; 1849 zum Distriktsrabbiner eingesetzt, führte eine kleine Jeschiwa und eine Talmud-Tora-Schule; 1876 zieht er zu seinem Schwiegersohn

Marx Michael Kohn nach Kleinerdlingen. |

Aus Wallerstein stammten u.a. die folgenden Rabbiner:

| Jomtow Lipmann Heller (1579 in Wallerstein - 1654

in Krakau): bereits mit 18 Jahren wurde er in Prag Rabbinatsassessor. Danach war er

in Nikolsburg, und Wien als Rabbiner, seit 1627 als Oberrabbiner in Prag tätig.

Nach äußerst unruhigen Zeiten wurde er 1644 Rabbiner in Krakau, wo er als

Lehrer der dortigen Jeschiwa erfolgreich bis zu seinem Tod lehrte. Er ist Autor

bedeutender religiöser Werke. Sein Mischna-Kommentar (Tosaphot Jomtow) wird

noch heute studiert. |

| Abraham Ascher (1794 in Wallerstein - 1837 in

Bühl): lernte in Metz und Fürth, ab 1828 Klaus-Rabbiner

("Beter") in Mannheim, 1829 Rabbinatsverweser, 1832-1837 Rabbiner

in Bühl. |

| Jakob Oberdorfer (1807 in Wallerstein - 1884 in

Oberdorf), studierte in Hechingen, Fürth, München; 1834 Distriktsrabbiner

in Ansbach, 1842 Prediger in Wandsbek, Hamburg, 1857 Rabbiner in Pniewa

(Pinne), Posen, 1861-1884 Rabbiner in Oberdorf am Ipf. |

Rabbi Mosche Levi Heller - ein "Landrabbiner über

ganz Deutschland"? (Abschnitt aus einem Artikel von 1862: "Über den Versuch

des Königs Ruprecht, den sämtlichen deutschen Juden ein rabbinisches Oberhaupt

zu geben. Von David Oppenheim)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. April 1862: "...Wir

finden 150 Jahre später wirklich einen Landrabbiner über ganz

Deutschland, der noch dazu in einem kleinen Städtchen seinen Sitz hatte,

genannt. Die betreffende Stelle, die zu einer eingehenden Untersuchung

auffordert, befindet sich in der Vorrede des Korrektors Abraham Israel

Levi zum Midrasch rabba, editio Frankfurt a.d. Oder 1711, … wo derselbe

erzählt, dass er auf dem Grabsteine seines Urahns, R. Moses Levi Heller

in Wallerstein gelesen habe, dass genannter R. Moses Rabbiner über ganz

Deutschland war: (Zitat seine Artikel links)... Wir wissen über unseren R. Moses Levi Heller aus

Wallerstein (blühte 1550) nichts Näheres anzugeben, als dass er der Großvater

des weit berühmteren R. Jomtob Heller (dem Verfasser des Tossefot Jomtob)

war, und dass der Ruhm des Enkels den des Großvaters weit überstrahlte.

Übrigens gedenkt R. Jomtob seines Großvaters mit besonderer Auszeichnung

bloß ein Mal in der Vorrede seines Maadane Melech, welches Werk uns aber

gegenwärtig nicht zu Gebote steht. Vielleicht unternimmt es der Vorstand

oder der Rabbiner zu Wallerstein, das Epitaph des R. Moses Heller getreu

kopieren zu lassen und in diesen Blättern zu veröffentlichen, was gewiss

von den meisten Lesern dieser Zeitung dankbar aufgenommen werden möchte…" Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. April 1862: "...Wir

finden 150 Jahre später wirklich einen Landrabbiner über ganz

Deutschland, der noch dazu in einem kleinen Städtchen seinen Sitz hatte,

genannt. Die betreffende Stelle, die zu einer eingehenden Untersuchung

auffordert, befindet sich in der Vorrede des Korrektors Abraham Israel

Levi zum Midrasch rabba, editio Frankfurt a.d. Oder 1711, … wo derselbe

erzählt, dass er auf dem Grabsteine seines Urahns, R. Moses Levi Heller

in Wallerstein gelesen habe, dass genannter R. Moses Rabbiner über ganz

Deutschland war: (Zitat seine Artikel links)... Wir wissen über unseren R. Moses Levi Heller aus

Wallerstein (blühte 1550) nichts Näheres anzugeben, als dass er der Großvater

des weit berühmteren R. Jomtob Heller (dem Verfasser des Tossefot Jomtob)

war, und dass der Ruhm des Enkels den des Großvaters weit überstrahlte.

Übrigens gedenkt R. Jomtob seines Großvaters mit besonderer Auszeichnung

bloß ein Mal in der Vorrede seines Maadane Melech, welches Werk uns aber

gegenwärtig nicht zu Gebote steht. Vielleicht unternimmt es der Vorstand

oder der Rabbiner zu Wallerstein, das Epitaph des R. Moses Heller getreu

kopieren zu lassen und in diesen Blättern zu veröffentlichen, was gewiss

von den meisten Lesern dieser Zeitung dankbar aufgenommen werden möchte…" |

Die Erneuerung des Grabsteines für Rabbi Mosche Levi Heller (1876)

Anmerkung: dem Webmaster ist einiges unklar: nach dem Artikel bzw.

der zitierten Grabsteininschrift ist Rabbi Mosche Levi Heller 1550 gestorben.

Dies passt nicht zur Angabe des nachfolgenden Beitrages, wonach Rabbi Jomtow

Lippmann Heller (der Enkel von Rabbi Mosche Levi Heller) von seinem Großvater

erzogen wurde, da sein Vater Nathan bereits vor dessen Geburt gestorben ist.

Nach anderen Angaben starb Rabbi Mosche Levi Heller erst um 1600. So liegt

vermutlich ein Lesefehler der Grabsteininschrift vor.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1876 (abgekürzt

zitiert): "Bamberg,

24. September (1876). Folgende Mitteilung wird Ihre Leser ohne Zweifel

lebhaft interessieren, weshalb ich hoffe, dass Sie solche einer Ihrer nächsten

Nummern einreihen werden. Auf dem Friedhofe der alten jüdischen Gemeinde

Wallerstein in Schwaben ruhen die Gebeine des hochberühmten HaRaw HaGaon,

unseres Lehrers, der Herr, Herr Mosche Levi Heller – das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen -, des Großvaters des in der ganzen jüdischen Welt bekannten

HaRaw HaGadol, unseres Lehrers, der Herr Herr Lippmann Heller Wallerstein – das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen. Von dem großen Ansehen, in welchem Jener bei

seinen Zeitgenossen gestanden, gibt die erfolgte Ernennung desselben durch

den römisch-deutschen Kaiser zum Oberrabbiner aller Juden Deutschlands,

die auch in der Einleitung zu Midrasch Jalkut Schimoni, Ausgabe Frankfurt

a.O., Schanat Schimon Aw, erwähnt ist, sprechendes Zeugnis. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Oktober 1876 (abgekürzt

zitiert): "Bamberg,

24. September (1876). Folgende Mitteilung wird Ihre Leser ohne Zweifel

lebhaft interessieren, weshalb ich hoffe, dass Sie solche einer Ihrer nächsten

Nummern einreihen werden. Auf dem Friedhofe der alten jüdischen Gemeinde

Wallerstein in Schwaben ruhen die Gebeine des hochberühmten HaRaw HaGaon,

unseres Lehrers, der Herr, Herr Mosche Levi Heller – das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen -, des Großvaters des in der ganzen jüdischen Welt bekannten

HaRaw HaGadol, unseres Lehrers, der Herr Herr Lippmann Heller Wallerstein – das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen. Von dem großen Ansehen, in welchem Jener bei

seinen Zeitgenossen gestanden, gibt die erfolgte Ernennung desselben durch

den römisch-deutschen Kaiser zum Oberrabbiner aller Juden Deutschlands,

die auch in der Einleitung zu Midrasch Jalkut Schimoni, Ausgabe Frankfurt

a.O., Schanat Schimon Aw, erwähnt ist, sprechendes Zeugnis.

Die Mazewa (Grabstein) dieses Mannes liegt seit undenklichen Zeiten in Trümmer

und immer und immer wurde der Wunsch laut, dass dieselbe wieder

aufgerichtet werden möchte. Endlich ist dieser fromme Wunsch in Erfüllung

gegangen. Am verwichenen 1. Tag der Selichot versammelten sich auf

Einladung des in weiten Kreisen bekannten, ehrwürdigen Herrn

Distrikt-Rabbiners Weiskopf – sein Licht leuchte – viele Männer,

Verehrer der Tora, aus der ganzen Umgegend Wallersteins, um der

Aufrichtung eines neuen Grabsteines, die in einem feingeschliffenen

Sandstein in Obelisk-Form besteht, anzuwohnen. Man würde es vorgezogen

haben, die Bruchstücke des alten Grabsteines zusammen zu fügen, allein

das war leider nicht möglich und man musste sich daher zur Errichtung

eines neuen Denkmals entschließen, welches die Inschrift des alten

Grabsteines enthält, insoweit sich dieselbe (durch die Bemühungen des

Herrn Distriktrabbiners Weiskopf) noch aus den erhaltenen Bruchstücken,

die übrigens an Ort und Stelle gelassen wurden, entziffern ließ. Nach

Aufrichtung des neuen Steins heilt Herr Distrikt-Rabbiner Weiskopf eine

entsprechende Ansprache an die Versammlung, die den tiefsten Eindruck

hervorbrachte. … Den Schluss des erhebenden Aktes bildete Tefilat Mincha

(Mittagsgebet), die in der Synagoge zu Wallerstein von den tief gerührten

Anwesenden verrichtet wurde. Die Inschrift, die nun auf dem neuen

Grabstein in Goldbuchstaben prangt, lautet: "Mosche stieg zu Gott

hinauf /… / Gott hat die Krone von unserem Häuptern genommen / er wurde

von uns genommen / das war der Mann, der uns geführt hat / der uns von

den schlechten Menschen gerettet und uns angesprochen hat / der große

Baum, der Gaon, unser Lehrer / Mosche Levi Heller, das Licht unserer

Augen, / Sohn des Märtyrers R. Abraham unserer Gerechten / am 4. Tag des

Monats Schewat im Jahr 5310", also 1550".

(Übersetzung des Webmasters ohne Garantie, bitte hebräisches Zitat links

vergleichen).

|

Roman über Rabbi Jom tob Lippman Heller von Heinrich Lebermann (1903)

Anmerkung: ein ausführlicher Roman über Rabbi Jom tob Lipmann

Heller von Heinrich Lebermann erschien in Fortsetzungsserie in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 10. September 1903 (Nr. 52) bis 30. November 1903 (95).

Nachstehend der Beginn der 14. Folge.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1903:

"Rabbi Jom tob Lipmann Heller. Von Heinrich Lebermann." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. November 1903:

"Rabbi Jom tob Lipmann Heller. Von Heinrich Lebermann."

Zum Lesen bitte Textabbildung anklicken. |

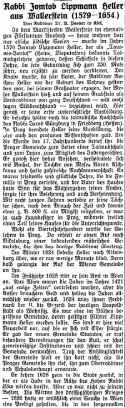

Artikel über Rabbi Jomtob Lippmann Heller von Rabbiner

Dr. A. Posner in Kiel (von 1929)

|

|

|

|

|

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1929: "Rabbi Jomtob

Lippmann Heller aus Wallerstein (1579-1654). Von Rabbiner Dr. A. Posner in

Kiel. In dem Marktflecken Wallerstein im ehemaligen Fürstentum Ansbach

– heute wohnen dort nur etliche jüdische Seelen – wurde im Jahre 1579

Jomtob Lippmann Heller, der aus ‚Tausves-Jontof’ (Heine, Disputation)

bekannte Talmudgelehrte geboren, dessen Schicksal in diesem Jahre, da sein

Geburtstag sich zum 250. Male jährt, neu erzählt zu werden verdienen.

Der Knabe wurde, da sein Vater, der Rabbiner Nathan Heller vor der Geburt

des Sohnes gestorben war, bei seinem Großvater erzogen, der Moses

Wallerstein hieß und auf seinem Grabstein als Landrabbiner von ganz

Deutschland – will wohl sagen – Süddeutschland – bezeichnet wird.

Hier genoss er seine erste unterrichtliche Ausbildung. Er besuchte später

noch die talmudische Hochschule des Rabbi Jacob Günzburg in Friedberg

(Hessen). In Prag beendete Heller seine Ausbildung, die hier auch den

profanen Wissenschaften galt. Um die Wende des 17. Jahrhunderts berief ihn

die Prager Gemeinde zum leider einer Talmudschule und zum Dajan, zum

Mitglied des Judengerichtes. Er genoss hier hohes Ansehen, verheiratete

sich mit Rachel, der Tochter von Moses Aaron Aschkenas und hatte

zahlreiche Nachkommenschaft. Es waren friedvolle und glückliche Jahre,

die die Familie in Prag verlebte, und der Vater des Hauses hatte Sinn für

das Wohlergehen seiner Kinder, sorgte für ihre Belehrung und auch

Verheiratung. Mit recht jungen Jahren verlobte er seine Töchter schon,

nach dem Brauch der Zeit und konnte einer z.B. 800 Gulden als Mitgift

mitgeben, er war ja auch Hausbesitzer in Prag, widmete freilich einen Teil

seines Hauses für die Unterrichtszwecke.

Wohl ein Vierteiljahrhundert wirkte der Gelehrte in Prag. Da erhielt er

einen Ruf nach Nikolsburg, einer bedeutenden mährischen Gemeinde, die ihm

das dortige Rabbinat übertrug. Im Winter 1624 siedelte Heller nach

Nikolsburg über, wo er nur wenige Monate blieb. Denn bald gelangte der

Ruf der Wiener Gemeinde an ihn. Im Frühjahr 1625 tritt er sein Amt in

Wien an. Aus Wien waren die Juden im Jahre 1421 ‚auf ewige Zeiten’

vertrieben worden, aber die Kaiser brauchten Geld und holten die Juden

allmählich wieder zurück. 1624 wies ihnen Ferdinand II. die Gegend der

heutigen Leopoldstadt als Wohnsitz. Es war eine im Blühen begriffene

Gemeinde, deren geistiger Führer Lippmann Heller werden sollte. So fand

er hier viel Neuarbeit vor, auf die er sich mit Eifer stürzte. Er gab der

neuen Gemeinde Statuten, er traf besondere Verordnungen für den Kult, er

schuf gemeinnützige Institutionen und schien mit der Gemeinde verwachsen.

Trotz der Anhänglichkeit der Gemeinde hielt es ihn dort nicht, als die

Prager Gemeinde ihn rief, ihn zum Oberrabbiner und Schuloberhaupt

ernannte. Er kehrte 1628 gern in die Stadt zurück, in der er als Jude in

der Nähe des Hohen Rabbi Löw wirken durfte. Aber es war nicht zu seinem

Besten. Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges – 1626 hatte er anlässlich

einer Seuche in Wien eine Predigt gehalten, die in den sorgenvollen Zeiten

die Gemeinde mit Mut und vertrauen erfüllte -, beunruhigten sein Leben

und brachten ihn in eine gefährliche und sorgenvolle Lage. Der Krieg

forderte ungeheure Geldsummen, auch der Gemeinderat der Prager jüdischen Gemeinde

musste sich an der Aufbringung beteiligen. Er nahm Anleihen auf, die durch

Besteuerung der Gemeindemitglieder gedeckt werden sollten. Viele

Mitglieder glaubten, zu scharf angefasst zu sein, und scheuten sich nicht,

den eigenen jüdischen Gemeinderat bei den Staatsbehörden anzuzeigen.

Auch gegen den Gelehrten richteten sich die Anklagen der Verleumder. Sie

reichten eine Anklageschrift gegen Heller ein, in der sie ihm Vergehungen

gegen das Steuerwesen vorwarfen und behaupteten auch, dass er in seinen

Schriften bisweilen die christliche Religion zu schmähen nicht unterließe.

Der Kaiser erfuhr dies. Er ließ ihn verhaften und 1629 zum Verhör nach

Wien bringen. Seinen Freunden gelang es, eigene Fahrt für ihn zu erwirken

und ihn von der Schmach der Fesselung zu befreien. Er blieb zunächst

weiter in Untersuchungshaft, in seiner Wohnung, im Kriminalgefängnis, im

Staatsgefängnis. Es wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, die

ihn verhörte. Sie richtete die Frage an ihn, wie er den Talmud, den doch

der Papst verwerfe, anpreisen könne. Er verteidigte sich mit der Angabe,

dass der Talmud eine wichtige religionsgeschichtliche Quelle des Judentums

sei und daher von allen Juden hoch geschätzt werden müsste. Der zweite

Vorwurf der Anklage könne nicht zu Recht bestehen, da kein talmudischer

Ausspruch, der den Nichtjuden gelte, sich gerade auf Christen beziehe; nur

die Heiden des talmudischen Zeitalters seien gemeint. Die anklage

entbehrte so aller rechtlichen Grundlagen. Dennoch – im Interesse der

Staatskasse – wurde Heller zu einer Geldstrafe von 12.000 Reichstalern

verurteilt. Er wollte diese hohe Summe herabgesetzt wissen und brachte

eine entsprechende Bitte vor. Dem Bemühen seiner Fürsprecher ist es zu

danken, dass die Summe auf 10.000 Reichstaler ermäßigt und ihre Zahlung

auf drei Raten verteilt wurde. Außerdem sollten seine Schriften

vernichtet und ihm das Recht, einen Rabbinatsposten zu bekleiden,

abgesprochen werden. Auch hierin wurden noch Milderungen erreicht. Seine

Schriften wurden nur der verdächtigen Stellen beraubt, nur in den

kaiserlichen Erblanden durfte er nicht als Rabbiner wirken.

Krank kehrte der Gelehrte nach Prag zurück,

beraubt seines Vermögens und so vieler Hoffnungen. Drei Monate

musste er der Erholung widmen. Danach im Sommer 1631, verließ er Prag und

begab sich nach Polen. In dem Städtchen Nemirow (Litauen) bekleidete er

zunächst das Rabbinat. Drei Jahre später wurde er nach Lodomir (in

Wolhynien) als Rabbiner berufen. Von dort ging er 1643 als Oberrabbiner

nach Krakau, als Nachfolger des R. Joel Sirkes (genannt der Bach). Hier

verbrachte er lehrend und wirkend seine letzten Lebensjahre. 1654 starb er

in Krakau. Es endete ein Leben, das durch Städte und Länder wandern

musste und nur in der Wissenschaft die ewige Ruhe fand, die das Schicksal

ihm vorenthielt.

Wir besitzen noch die Werke, die den Namen des Rabbi Heller unsterblich

gemacht haben, ja, wir lesen und benutzen sie noch eifrig. Wir lernen da

einen Gelehrten kennen, der im Meere des Talmuds sich zurechtfindet,

Sprache und Geschichte beherrscht und in wenigen Sätzen große Gedankengänge

wiederzugeben vermag. Um 1615 etwa hatte er schon sein größtes Werk

vollendet, es trägt den Titel Tossafot Jomtow-Hinzufügungen des Jomtow,

es ist ein Kommentar zu sämtlichen sechs Ordnungen der Mischna, der ganz

oder ihm Auszug allen Mischna-Ausgaben beigedruckt ist. Zehn Jahre hatte

Heller an diesem Werke gearbeitet, dafür hatte er aber auch die Freude,

dass es sofort beim Erscheinen freundliche Aufnahme fand, und dass er

selbst noch zwei Neuauflagen erlebte. Mehr als der andere übliche

Kommentator der Mischna, R. Obadja von Bertinoro, erfasst der Tossafot

Jomtow den ganzen Zusammenhang und erörtert in großzügiger Weise

Systeme und Prinzipien der talmudischen Erklärungen. Seine Kenntnisse in

der Mathematik zeigen in diesem Kommentar seine vielfachen Zeichnungen und

Berechnungen, zu denen die Mischna oft Anlass gibt. Am Ende dieses Werkes

macht der Verfasser auch einige biografische Angaben über sich selbst.

R. Heller hat außerdem 18 Werke verfasst, viele sind halachischer Natur,

auch Predigten hat er in Prag 1626 herausgegeben. Sein eigenes

unruhevolles Leben beschrieb er in der Megillat ewah. Für die

Vorschriften des Hauses verfasste er ein Büchlein in jüdischdeutscher

Sprache, damit es einem großer Leserkreis zugänglich

sei. Die miterlebte Geschichte gab ihm Veranlassung und Stoff zu mehreren

Gedichten, Selichoth genannt, von denen eines die Schlacht am weißen

Berge (am 8. November 1620) behandelte, es wurde am 14. Cheschwan des

genannten Jahres bei der Gedächtnisfeier in der Altneusynagoge in Prag

vorgetragen. In anderen schildert er die Leiden der Verfolgungen durch

Chmelnicki (1648-50). Diese Gedichte werden noch heute am 20. Siwan in den

jüdischen Gemeinden Polens rezitiert. Aus allen Liedern spricht eine

ungeheure Wärme der Empfindung und liebevolles Mitleid. So war das Leben

dieses Mannes, der auf deutscher Erde geboren, in mährischer Luft seinen

Ruhm begründete und in Polens Boden ruht." |

|

|

| |

Weitere

Berichte über Rabbi Jomtob Lippmann Heller

Links: Vortrag von Dr. Ehrentreu, gehalten im Verein für Jüdische

Geschichte und Literatur am 5. Dezember 1900, in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 17. Dezember 1900; rechts für Kinder

geschrieben: "Aus dem Leben eines Großen" in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 30. November 1922 und vom 7. Dezember

1922.

Bei Interesse: Zum Lesen bitte anklicken. |

|

|

|

|

|

Über Rabbiner Ascher Löw siehe Berichte

auf der Seite zu den Rabbinern und Lehrern in Karlsruhe

Investitur des Rabbiners Wolf S. Rothenheim (1841)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. März 1841: "Aus

Bayern, 4. März (1841). Der 11. Februar war für die israelitischen

Bewohner Wallersteins ein wahrer Festtag. Dort war schon lange das Amt

eines Rabbinen verwaist und lange nicht

mehr trotz der ansehnlichen Gemeinde von einem solchen das Wort Gottes an

heiliger Stätte verkündet worden. An diesem Tage wurde der von der

Gemeinde gewählte Kandidat Herr Wolf S. Rothenheim, ein Mann, der mit gründlich

talmudischen Kenntnissen echt wissenschaftliche Bildung vereint, von der

Regierungsbehörde eingewiesen und vorgestellt. Jung und alt, Israeliten

und Nichtisraeliten strömten in die schöne Synagoge, wo der feierliche

Akt vor sich ging und sie hatte fast nicht Raum genug, die Menge der

Erfreuten, Andächtigen und Erbauten aufzunehmen; vor allem aber ward die

Feier durch die Gegenwart der hohen, dort residierenden Wallersteinschen Fürstenfamilie

und vieler Beamten erhöht. Nachdem, wie es in einem Programm festgesetzt

war, einige erhebende Lieder vom Chore abgesungen waren und der königliche

Kommissär, was seines Amtes war, beendet hatte; betrat Herr Rothenheim

die Kanzel und setzte in feurigem, begeisternden Vortrage und gediegener

Rede, als er seinen Dank für die Wahl ausgesprochen hatte, die schwierige

Stellung eines Rabbinen der Jetztzeit bei den herrschenden

Glaubensparteiungen, die Pflicht eines solchen im Allgemeinen, darauf

seine eigene, zuletzt seine Stellung zur Gemeinde und die Stellung der

Gemeinde zu ihm schön und klar auseinander. Einsender glaubt diese Rede

den gehaltreichsten unserer Zeit mit Recht an die Seite stellen zu dürfen

und kann, noch in Betracht des anerkannt biederen Charakters des Herrn

Rothenheim, der Gemeinde Wallerstein nur von allem Herzen gratulieren, ein

solches geistliches Oberhaupt nunmehr zu besitzen." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. März 1841: "Aus

Bayern, 4. März (1841). Der 11. Februar war für die israelitischen

Bewohner Wallersteins ein wahrer Festtag. Dort war schon lange das Amt

eines Rabbinen verwaist und lange nicht

mehr trotz der ansehnlichen Gemeinde von einem solchen das Wort Gottes an

heiliger Stätte verkündet worden. An diesem Tage wurde der von der

Gemeinde gewählte Kandidat Herr Wolf S. Rothenheim, ein Mann, der mit gründlich

talmudischen Kenntnissen echt wissenschaftliche Bildung vereint, von der

Regierungsbehörde eingewiesen und vorgestellt. Jung und alt, Israeliten

und Nichtisraeliten strömten in die schöne Synagoge, wo der feierliche

Akt vor sich ging und sie hatte fast nicht Raum genug, die Menge der

Erfreuten, Andächtigen und Erbauten aufzunehmen; vor allem aber ward die

Feier durch die Gegenwart der hohen, dort residierenden Wallersteinschen Fürstenfamilie

und vieler Beamten erhöht. Nachdem, wie es in einem Programm festgesetzt

war, einige erhebende Lieder vom Chore abgesungen waren und der königliche

Kommissär, was seines Amtes war, beendet hatte; betrat Herr Rothenheim

die Kanzel und setzte in feurigem, begeisternden Vortrage und gediegener

Rede, als er seinen Dank für die Wahl ausgesprochen hatte, die schwierige

Stellung eines Rabbinen der Jetztzeit bei den herrschenden

Glaubensparteiungen, die Pflicht eines solchen im Allgemeinen, darauf

seine eigene, zuletzt seine Stellung zur Gemeinde und die Stellung der

Gemeinde zu ihm schön und klar auseinander. Einsender glaubt diese Rede

den gehaltreichsten unserer Zeit mit Recht an die Seite stellen zu dürfen

und kann, noch in Betracht des anerkannt biederen Charakters des Herrn

Rothenheim, der Gemeinde Wallerstein nur von allem Herzen gratulieren, ein

solches geistliches Oberhaupt nunmehr zu besitzen." |

|

|

Hinweis

auf die am 11. Februar 1841 von Rabbiner Wolf S. Rothenheim gehaltene

Predigt: "5. *Was ist der Hauptberuf und die Hauptbestimmungen eines

israelitischen Priesters und Geistlichen jetziger Zeit. Eine Predigt,

gehalten bei seiner Einweihung der Synagoge zu Wallerstein am 11. Februar

1841, von W. S. Rothenheim (Verweser des Rabbinats in Wallerstein).

Nördlingen, 1841. 7. C.H.

Beck." Hinweis

auf die am 11. Februar 1841 von Rabbiner Wolf S. Rothenheim gehaltene

Predigt: "5. *Was ist der Hauptberuf und die Hauptbestimmungen eines

israelitischen Priesters und Geistlichen jetziger Zeit. Eine Predigt,

gehalten bei seiner Einweihung der Synagoge zu Wallerstein am 11. Februar

1841, von W. S. Rothenheim (Verweser des Rabbinats in Wallerstein).

Nördlingen, 1841. 7. C.H.

Beck." |

| |

| Hinweis: Artikel

zum Tod von Wolf Rothenheim in der Zeitschrift "The Israelite"

vom 7. November 1862 (eingestellt als pdf-Datei). |

Über die Wahl von David Weißkopf zum Rabbiner (1847)

Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 16. Februar

1847: "Mittelfranken. Die jüngst stattgehabte Wahl eines

Rabbiner für den Ort und Bezirk Wallerstein im Kreise Mittelfranken

führte zu einem höchst erfreulichen Resultate. Die Majorität stimmte

für den Herrn David Weißkopf aus Gunzenhausen, der schon seit mehreren

Jahren in religiöser Wirksamkeit der Stadtgemeinde Aub, einige Meilen von

Würzburg, eifrig diente. Dessen Charakter ist aufs Ruhmvollste bekannt.

Man liebt ihn allenthalten ob der ihm eigenen Leutseligkeit und

Friedfertigkeit, man sucht seine Gesellschaft, seine Freundschaft, seinen

Rat, denn er verbindet mit herzlicher Offenheit eine tiefe Einsicht und

ein klares Urteil. Man vernimmt gern die Worte seines Mundes, denn sie

fließen ungekünstelt aus einem frommen Gemüte und gesundem Verstande.

Man vertraut ihm mit aller Zuversicht die Lösung aller religiösen Fragen

und Zweifel an, denn man kennt den Fleiß und Eifer, womit er von jeher

bis heute ausdauernd den talmudischen Wissenschaften obgelegen und man

wird von ihm in seinem neuen Wirkungskreise alle rabbinischen Funktionen

mit Liebe und Vertrauen verrichten lassen, da man weiß, wie er von dem

seligen Herrn Oberrabbiner Abraham Bing zu Würzburg, bei dem er sich

durch einen wohl 13-jährigen Unterricht (?) eine alle

rabbinisch-wissenschaftlichen Sphären umfassende Gewandtheit erwarb,

geachtet und nachdrücklich empfohlen wurde. Wir dürfen den frommen

Gemeinden, die ihn sich zum Seelenhorten gewählt, mit ganzem Herzen

gratulieren; die Zukunft wird sowohl unsere gegenwärtige

Charakterzeichnung als wahr erweisen, als auch dem seiner geistlichen

Obhut Empfohlenen die freudige Überzeugung gewähren, dass die

Amtsführung eines orthodoxen Rabbinen für den ganzen Distrikt

heilbringend sei." Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 16. Februar

1847: "Mittelfranken. Die jüngst stattgehabte Wahl eines

Rabbiner für den Ort und Bezirk Wallerstein im Kreise Mittelfranken

führte zu einem höchst erfreulichen Resultate. Die Majorität stimmte

für den Herrn David Weißkopf aus Gunzenhausen, der schon seit mehreren

Jahren in religiöser Wirksamkeit der Stadtgemeinde Aub, einige Meilen von

Würzburg, eifrig diente. Dessen Charakter ist aufs Ruhmvollste bekannt.

Man liebt ihn allenthalten ob der ihm eigenen Leutseligkeit und

Friedfertigkeit, man sucht seine Gesellschaft, seine Freundschaft, seinen

Rat, denn er verbindet mit herzlicher Offenheit eine tiefe Einsicht und

ein klares Urteil. Man vernimmt gern die Worte seines Mundes, denn sie

fließen ungekünstelt aus einem frommen Gemüte und gesundem Verstande.

Man vertraut ihm mit aller Zuversicht die Lösung aller religiösen Fragen

und Zweifel an, denn man kennt den Fleiß und Eifer, womit er von jeher

bis heute ausdauernd den talmudischen Wissenschaften obgelegen und man

wird von ihm in seinem neuen Wirkungskreise alle rabbinischen Funktionen

mit Liebe und Vertrauen verrichten lassen, da man weiß, wie er von dem

seligen Herrn Oberrabbiner Abraham Bing zu Würzburg, bei dem er sich

durch einen wohl 13-jährigen Unterricht (?) eine alle

rabbinisch-wissenschaftlichen Sphären umfassende Gewandtheit erwarb,

geachtet und nachdrücklich empfohlen wurde. Wir dürfen den frommen

Gemeinden, die ihn sich zum Seelenhorten gewählt, mit ganzem Herzen

gratulieren; die Zukunft wird sowohl unsere gegenwärtige

Charakterzeichnung als wahr erweisen, als auch dem seiner geistlichen

Obhut Empfohlenen die freudige Überzeugung gewähren, dass die

Amtsführung eines orthodoxen Rabbinen für den ganzen Distrikt

heilbringend sei." |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 12.

März 1847: "In Wallerstein ... im Kreise Schwaben und Neuburg,

fiel am besagten Tage die Wahl auf den bisherigen Unterrabbiner David

Weißkopf zu Aub mit 67 Stimmen, wovon

45 auf die Gemeinden Kleinerdlingen

und Ederheim kommen. In der Gemeinde

Wallerstein selbst erhielt der bisherige Verweser H. Rottenheimer

die Mehrheit der Stimmen 27, im Ganzen jedoch nur 37. Wie gewöhnlich wird

auch gegen diese Wahl Reklamation, jedoch wahrscheinlich, erfolglos

erhoben werden." Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 12.

März 1847: "In Wallerstein ... im Kreise Schwaben und Neuburg,

fiel am besagten Tage die Wahl auf den bisherigen Unterrabbiner David

Weißkopf zu Aub mit 67 Stimmen, wovon

45 auf die Gemeinden Kleinerdlingen

und Ederheim kommen. In der Gemeinde

Wallerstein selbst erhielt der bisherige Verweser H. Rottenheimer

die Mehrheit der Stimmen 27, im Ganzen jedoch nur 37. Wie gewöhnlich wird

auch gegen diese Wahl Reklamation, jedoch wahrscheinlich, erfolglos

erhoben werden." |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 23.

April 1847: "Die Einsetzung des Rabbiners Dr. Weinmann in Welbhausen

ist noch nicht erfolgt und dürften also die Anstände erheblich sein.

Auch Weißkopf harret derselben in Wallerstein. Vielleicht

bringt uns schon die nächste Zeit bezeichnende Entschließungen unseres

Kultusministeriums!" Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 23.

April 1847: "Die Einsetzung des Rabbiners Dr. Weinmann in Welbhausen

ist noch nicht erfolgt und dürften also die Anstände erheblich sein.

Auch Weißkopf harret derselben in Wallerstein. Vielleicht

bringt uns schon die nächste Zeit bezeichnende Entschließungen unseres

Kultusministeriums!" |

| |

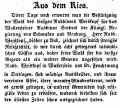

Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 14. September

1847: "Aus dem Ries. Dieser Tage noch erwartet man die

Bestätigung der Wahl des hiesigen Rabbiners Weiskopf für das Wallersteiner

Rabbinat seitens der Königlichen Regierung von Schwaben und Neuburg. Herr

Rabbiner Weiskopf, bisher zu Aub, zeichnet sich durch strengste

Religiosität, sowie durch echt gediegenes talmudisches Wissen aus, daher

seine Wahl für die hiesige Gegend als ein wahrer Gewinn angesehen wird.

Rabbiner Weiskopf in Wallerstein und Dr. Feuchtwang in Oettingen, sind

würdige Amtsbrüder, und ihrem vereinten Eifer, ihrer warmen

Glaubenstreue, wird es gewiss gelingen, in unseren Gemeinden das

religiöse Leben zu erhalten, wodurch dieselben sich seit den ältesten

Zeiten schon ausgezeichnet

haben." Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 14. September

1847: "Aus dem Ries. Dieser Tage noch erwartet man die

Bestätigung der Wahl des hiesigen Rabbiners Weiskopf für das Wallersteiner

Rabbinat seitens der Königlichen Regierung von Schwaben und Neuburg. Herr

Rabbiner Weiskopf, bisher zu Aub, zeichnet sich durch strengste

Religiosität, sowie durch echt gediegenes talmudisches Wissen aus, daher

seine Wahl für die hiesige Gegend als ein wahrer Gewinn angesehen wird.

Rabbiner Weiskopf in Wallerstein und Dr. Feuchtwang in Oettingen, sind

würdige Amtsbrüder, und ihrem vereinten Eifer, ihrer warmen

Glaubenstreue, wird es gewiss gelingen, in unseren Gemeinden das

religiöse Leben zu erhalten, wodurch dieselben sich seit den ältesten

Zeiten schon ausgezeichnet

haben." |

David Weißkopf wird Distriktsrabbiner in

Wallerstein (1848)

Artikel

in "Der treue Zionswächter" vom 26. April 1848: "Aub

in Unterfranken, den 17. April (1848). Vor Kurzem ist unserem sehr

geehrten Religionslehrer, Herrn David Weißkopf die königliche

Regierungsbestätigung zum Distriktsrabbiner in Wallerstein, im

Kreise Schwaben und Neuburg mitgeteilt worden. Derselbe wird sogleich nach

dem Pessachfeste seinen neuen Wirkungskreis antreten, und wird die

Zukunft, die von uns gleich bei seiner Wahl (vgl. No. 7 vorigen Jahres)

ausgesprochene Charakterzeichnung als so wahr erwiesen, dass sie den

seiner geistlichen Obhut Empfohlenen die freudige Überzeugung gewähren

wird, wie sehr die Amtsführung dieses orthodoxen Rabbinern für den

ganzen Distrikt heilbringend sei. - Wir können diesen Bericht nicht

schließen, ohne zugleich auf die Wahrhaftigkeit des bekannten bayerischen

Korrespondenten des 'Israeliten' aufmerksam zu machen, der vor kurzer Zeit

in jenem Blatte triumphierend meldete, wie es einer der ersten Akte des

neuen Ministeriums gewesen sei, die Wahl des Rabbiners Weißkopf für

Wallerstein zu annullieren. Freilich, wenn es dem Herrn Korrespondenten

des 'Israeliten' nachginge -; doch was unser Ministerium vor allem

schützt, ist die Freiheit und Selbstständigkeit unserer

Gemeinden." Artikel

in "Der treue Zionswächter" vom 26. April 1848: "Aub

in Unterfranken, den 17. April (1848). Vor Kurzem ist unserem sehr

geehrten Religionslehrer, Herrn David Weißkopf die königliche

Regierungsbestätigung zum Distriktsrabbiner in Wallerstein, im

Kreise Schwaben und Neuburg mitgeteilt worden. Derselbe wird sogleich nach

dem Pessachfeste seinen neuen Wirkungskreis antreten, und wird die

Zukunft, die von uns gleich bei seiner Wahl (vgl. No. 7 vorigen Jahres)

ausgesprochene Charakterzeichnung als so wahr erwiesen, dass sie den

seiner geistlichen Obhut Empfohlenen die freudige Überzeugung gewähren

wird, wie sehr die Amtsführung dieses orthodoxen Rabbinern für den

ganzen Distrikt heilbringend sei. - Wir können diesen Bericht nicht

schließen, ohne zugleich auf die Wahrhaftigkeit des bekannten bayerischen

Korrespondenten des 'Israeliten' aufmerksam zu machen, der vor kurzer Zeit

in jenem Blatte triumphierend meldete, wie es einer der ersten Akte des

neuen Ministeriums gewesen sei, die Wahl des Rabbiners Weißkopf für

Wallerstein zu annullieren. Freilich, wenn es dem Herrn Korrespondenten

des 'Israeliten' nachginge -; doch was unser Ministerium vor allem

schützt, ist die Freiheit und Selbstständigkeit unserer

Gemeinden." |

Beitrag von Rabbinats-Substitut Dr. Hartwig Werner zur

anstehenden Synode (1849)

Anmerkung: Der Verfasser ist Rabbiner Dr. Hartwig Werner (geb. 1819 in Niederwerrn,

gest. 1905 in Bamberg): er studierte in München, Offenbach am Main und Gießen;

vermutlich hat er um 1848/49 die Rabbinatsvertretung übernommen; ab 1851 war er

Rabbinats-Substitut in Adelsdorf, 1859

Rabbiner in Reckendorf, ab 1861

Distriktsrabbiner in Burgebrach.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 30. April 1849: "Wallerstein, im April

(1849)..."

Hinweis: zum Lesen des Artikels bitte Textabbildungen anklicken. |

|

|

|

Rabbiner David Weiskopf wird von den Behörden

definitiv als Rabbiner in Wallerstein bestätigt (1849)

Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 29. Juni 1849: "Aus

Schwaben. Dieser Tage ist endlich nach jahrelangem Hin- und Herzerren die

Angelegenheit des Herrn Rabbiners Weiskopf, gewählt als Rabbiner für

Wallerstein, definitiv erledigt worden. Der Staatsrat als oberste,

definitiv entscheidende Behörde hat unter Aufhebung aller dagegen

sprechenden respektive Regierungs-Beschlüssen die Wahl genehmigt, und der

Gewählte in sein Amt eingesetzt. Wir freuen uns dieser Entscheidung umso

mehr, als durch dieselbe sowohl ein Gewebe von Trug und Hinterlist gänzlich

zerstört, als wir von der Persönlichkeit des Gewählten zu erwarten

volle Berechtigung haben, wie derselbe binnen Kurzem durch ein

segensreiches, gedeihliches Wirken die Herzen aller seiner

Pflegebefohlenen sich erwerben, ihre Zuneigung und Vertrauen zu gewinnen

wissen wird." Artikel

in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 29. Juni 1849: "Aus

Schwaben. Dieser Tage ist endlich nach jahrelangem Hin- und Herzerren die

Angelegenheit des Herrn Rabbiners Weiskopf, gewählt als Rabbiner für

Wallerstein, definitiv erledigt worden. Der Staatsrat als oberste,

definitiv entscheidende Behörde hat unter Aufhebung aller dagegen

sprechenden respektive Regierungs-Beschlüssen die Wahl genehmigt, und der

Gewählte in sein Amt eingesetzt. Wir freuen uns dieser Entscheidung umso

mehr, als durch dieselbe sowohl ein Gewebe von Trug und Hinterlist gänzlich

zerstört, als wir von der Persönlichkeit des Gewählten zu erwarten

volle Berechtigung haben, wie derselbe binnen Kurzem durch ein

segensreiches, gedeihliches Wirken die Herzen aller seiner

Pflegebefohlenen sich erwerben, ihre Zuneigung und Vertrauen zu gewinnen

wissen wird." |

Kritik

am Unterricht künftiger Lehrer durch die Rabbiner von Oettingen und Wallerstein

(1850)

Anmerkung: die kritische Mitteilung erschien in der liberal eingestellten

"Allgemeinen Zeitung des Judentums"

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Juli 1850: "Die Herren Rabbinen zu Oettingen

und Wallerstein sammeln seit einiger Zeit Jünger um sich, die sie

im Talmud etc. unterrichten. Wir anerkennen dies. Der Unterricht an

Jünglinge, welche sich dem Lehrfache widmen wollen oder sonst Freude am

Talmudstudium finden, steht unseren Rabbinen in Anbetracht ihres Amtes und

ihrer disponibeln Zeit wohl an, zumal wenn es wie hier in uneigennütziger

Absicht geschieht. Wenn sie aber diese jungen Leute zu einem exzentrisch

asketischen Leben hintreiben, wenn sich diese unsere künftigen Jugend- und

Volkslehrer nicht einmal in ihrer äußeren Erscheinung der Zeit fügen

und in einem augenfälligen lächerlichen Gebaren eine Ehre suchen, so

kann man dies im Interesse unseres Glaubens und unserer Glaubensgenossen

nur tief beklagen. Unsere künftigen Lehrer sollen aus den Quellen selbst

zu schöpfen vermögen, sie sollen tüchtiger im Hebräischen gebildet

werden, als dies in der Neuzeit hin und wieder geschieht, und wer hierzu

beiträgt, erwirbt sich ein großes Verdienst; aber sie sollen nicht in

der Missachtung des Zeitgemäßen eine Größe suchen, sie solle nicht

einseitig, sondern vielseitig, besonders pädagogisch tüchtig

herangebildet werden!"

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Juli 1850: "Die Herren Rabbinen zu Oettingen

und Wallerstein sammeln seit einiger Zeit Jünger um sich, die sie

im Talmud etc. unterrichten. Wir anerkennen dies. Der Unterricht an

Jünglinge, welche sich dem Lehrfache widmen wollen oder sonst Freude am

Talmudstudium finden, steht unseren Rabbinen in Anbetracht ihres Amtes und

ihrer disponibeln Zeit wohl an, zumal wenn es wie hier in uneigennütziger

Absicht geschieht. Wenn sie aber diese jungen Leute zu einem exzentrisch

asketischen Leben hintreiben, wenn sich diese unsere künftigen Jugend- und

Volkslehrer nicht einmal in ihrer äußeren Erscheinung der Zeit fügen

und in einem augenfälligen lächerlichen Gebaren eine Ehre suchen, so

kann man dies im Interesse unseres Glaubens und unserer Glaubensgenossen

nur tief beklagen. Unsere künftigen Lehrer sollen aus den Quellen selbst

zu schöpfen vermögen, sie sollen tüchtiger im Hebräischen gebildet

werden, als dies in der Neuzeit hin und wieder geschieht, und wer hierzu

beiträgt, erwirbt sich ein großes Verdienst; aber sie sollen nicht in

der Missachtung des Zeitgemäßen eine Größe suchen, sie solle nicht

einseitig, sondern vielseitig, besonders pädagogisch tüchtig

herangebildet werden!" |

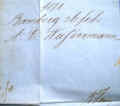

Brief von David Weiskopf nach Fürth - ergänzendes Dokument

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries)

Brief von Rabbiner David

Weiskopf

nach Fürth (zwischen 1849 und 1861) |

|

|

|

Der Brief an den

Kaufmann Joel Getz in Fürth wurde aus Wallerstein im Zeitraum

zwischen

1849 und 1861 (Verwendungszeitraum der Briefmarke) geschickt.

Er ist

unterzeichnet (siehe links) von Rabbiner David Weiskopf. |

Über Rabbiner David Weiskopf (1875)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1875 (abgekürzt zitiert;

der Artikel erhält teilweise starke Kritik aus streng orthodoxer Sicht): "Aus dem

Rabbinatsbezirk Wallerstein, im März (1875). Unser ehrwürdiger

Distrikts-Rabbiner Herr David Weiskopf – sein Licht leuchte – versieht

sein Amt trotz seines Alters – Gott vermehre seine Tage und Jahre –

mit jugendlicher Geistesfrische. Die Schechitah im diesseitigen Distrikte

ist in Händen gottesfürchtiger Männer, die den Anordnungen ihres

Rabbiners gern und willig Folge leisten. Es ist nur schade, dass der Ort

Wallerstein nur noch einige jüdische Familien hat, während die Synagoge

und andere jüdische Einrichtungen an die frühere Gemeinde lebhaft

erinnern. Hingegen ist das benachbarte Nördlingen, welches in jedem ‚Memmer-Buch’

(Memorbuch u.a. zur Erinnerung an die Märtyrer von Verfolgungen) als

Gerusch-Ort verzeichnet ist, in wenigen Jahren zu einer jüdischen

Gemeinde von 70-80 Familien herangewachsen. Die junge Gemeinde hat Männer

unter sich, denen das Wort Judentum keine Phrase ist, die vielmehr ihre

ganze Kraft aufbieten, um die bewährten jüdischen Institutionen zu

erhalten. Trauriger sieht es in Oettingen

aus… Wohl gibt es noch Männer in Oettingen, die Jehudim

sein wollen; weil man sich aber fürchtet, von den ‚Tonangebern’,

‚Gebildeten’ und ‚Aufgeklärten’ in der Kaffeegesellschaft

verspottet zu werden, so lässt man es ruhig geschehen, wenn mit manchen

Gebetstücken Tabula rasa gemacht wird und lächelt dazu, wenn man die

Anordnungen eines ehrwürdigen Greises als Karikatur auf den Biertischen

herumzerrt. Besser sieht es in Hainsfahrt aus. Dort holen noch Männer

ihre Aufklärung aus der Gemara, und die Schass Chawera zählt alte und

junge ‚Bale-Batim’. Dort gibt es gebildete, junge, wohlhabende Männer,

die sich ihrer religiösen Gesinnung nicht schämen und nicht zwischen

zwei Stühlen sitzen wollen. Von den übrigen Gemeinden des diesseitigen

Bezirkes ein anderes Mal, so Gott will." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. März 1875 (abgekürzt zitiert;

der Artikel erhält teilweise starke Kritik aus streng orthodoxer Sicht): "Aus dem

Rabbinatsbezirk Wallerstein, im März (1875). Unser ehrwürdiger

Distrikts-Rabbiner Herr David Weiskopf – sein Licht leuchte – versieht

sein Amt trotz seines Alters – Gott vermehre seine Tage und Jahre –

mit jugendlicher Geistesfrische. Die Schechitah im diesseitigen Distrikte

ist in Händen gottesfürchtiger Männer, die den Anordnungen ihres

Rabbiners gern und willig Folge leisten. Es ist nur schade, dass der Ort

Wallerstein nur noch einige jüdische Familien hat, während die Synagoge

und andere jüdische Einrichtungen an die frühere Gemeinde lebhaft

erinnern. Hingegen ist das benachbarte Nördlingen, welches in jedem ‚Memmer-Buch’

(Memorbuch u.a. zur Erinnerung an die Märtyrer von Verfolgungen) als

Gerusch-Ort verzeichnet ist, in wenigen Jahren zu einer jüdischen

Gemeinde von 70-80 Familien herangewachsen. Die junge Gemeinde hat Männer

unter sich, denen das Wort Judentum keine Phrase ist, die vielmehr ihre

ganze Kraft aufbieten, um die bewährten jüdischen Institutionen zu

erhalten. Trauriger sieht es in Oettingen

aus… Wohl gibt es noch Männer in Oettingen, die Jehudim

sein wollen; weil man sich aber fürchtet, von den ‚Tonangebern’,

‚Gebildeten’ und ‚Aufgeklärten’ in der Kaffeegesellschaft

verspottet zu werden, so lässt man es ruhig geschehen, wenn mit manchen

Gebetstücken Tabula rasa gemacht wird und lächelt dazu, wenn man die

Anordnungen eines ehrwürdigen Greises als Karikatur auf den Biertischen

herumzerrt. Besser sieht es in Hainsfahrt aus. Dort holen noch Männer

ihre Aufklärung aus der Gemara, und die Schass Chawera zählt alte und

junge ‚Bale-Batim’. Dort gibt es gebildete, junge, wohlhabende Männer,

die sich ihrer religiösen Gesinnung nicht schämen und nicht zwischen

zwei Stühlen sitzen wollen. Von den übrigen Gemeinden des diesseitigen

Bezirkes ein anderes Mal, so Gott will."

|

Über das Rabbinat Wallerstein (Bericht von 1866)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1866 (aus einem

Bericht von Rabbiner Dr. Israel Hildesheimer über die Situation der

Jeschiwot (Toraschulen) in Bayern): "Im Ries sind zwei Rabbinate, Wallerstein

und Oettingen. Erster Ort hat schon

eine ziemlich alte Geschichte. Schon vor ca. 300 Jahren fungierte der

Großvater des 'tausves jontof, nämlich Rabbiner Mosche Heller

- das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - daselbst; doch ist von

einer Jeschiwa daselbst nichts bekannt. Der gegenwärtige tatkräftige Rabbiner

David Weißkopf, einer der vorzüglichsten Vorkämpfer der Orthodoxie

in Bayern, hat auch immer mit einen jungen Männern gelernt. Doch

hat dieser Ort ebenso wie Harburg und (Mönchs-)Deggingen,

wo früher auch sehr großer Toralehrer als Rabbiner fungierten, an

Einwohnerzahl sehr abgenommen; was natürlich auch auf die Ausführung der

in Rede stehenden Angelegenheit sofort einen Rückschlag übt." ' Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1866 (aus einem

Bericht von Rabbiner Dr. Israel Hildesheimer über die Situation der

Jeschiwot (Toraschulen) in Bayern): "Im Ries sind zwei Rabbinate, Wallerstein

und Oettingen. Erster Ort hat schon

eine ziemlich alte Geschichte. Schon vor ca. 300 Jahren fungierte der

Großvater des 'tausves jontof, nämlich Rabbiner Mosche Heller

- das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - daselbst; doch ist von

einer Jeschiwa daselbst nichts bekannt. Der gegenwärtige tatkräftige Rabbiner

David Weißkopf, einer der vorzüglichsten Vorkämpfer der Orthodoxie

in Bayern, hat auch immer mit einen jungen Männern gelernt. Doch

hat dieser Ort ebenso wie Harburg und (Mönchs-)Deggingen,

wo früher auch sehr großer Toralehrer als Rabbiner fungierten, an

Einwohnerzahl sehr abgenommen; was natürlich auch auf die Ausführung der

in Rede stehenden Angelegenheit sofort einen Rückschlag übt." ' |

Seligmann Weiskopf, Sohn von Rabbiner David Weiskopf

hat die Leitung einer Schule in Damaskus übernommen (1869)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

25. August 1869: "Syrien. Wie unsern Lesern bekannt, steht

Herr Seligmann Weiskopf aus Wallerstein in Bayern, Sohn des dortigen

Distrikts-Rabbinen, einer von ihm im Auftrage der Alliance Isr.

Universelle in Damaskus gegründeten Schule vor. Wir entnehmen einem uns vorliegenden

Familienbrief desselben Folgendes: ..."

Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |

|

|

Zum Tod von Rabbi David Weißkopf (1882)

|

|

|

|

|

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. März

1882: "Rabbi David Weißkopf - seine Ruhe sei Wonne -.

"Darum gürtet Säcke,

klaget und jammert’ (Zitat aus Jeremia 4,8). Wieder ist gefallen eine herrliche Zeder im Haine

des Herrn, eine der stärksten Stützen des Judentums, eine Koryphäe der

Orthodoxie – unser großer Lehrer, Rabbiner David Weiskopf – das

Andenken an den Gerecht ist zum Segen – der gegangen ist in die künftige

Welt, der greise, ehrwürdige Distrikts-Rabbiner David Weißkopf aus

Wallerstein segnete

das Zeitliche am 19. Adar. Der Tod dieses wahrhaft Gerechten wird weit über

Deutschlands Gauen hinaus Schmerz und Trauer erwecken, denn der Verlebte,

welcher das hohe Alter von fast 84 Jahren erreichte, hatte sich im

Verlaufe seiner tatenreichen Lebensbahn nur Freunde und Verehrer erworben

und zahlreiche Schüler ausgestellt, die in allen Weltgegenden in seinem

frommen Geiste fortwirken.

Rabbi David Weißkopf, geboren Samstag den 12. Ijar 5558 (den 28. April

1798) stammte mütterlicherseits aus einer alten Gelehrtenfamilie, von

denen einzelne Mitglieder Dajanim (Mitglieder des Rabbinatsgerichtes) zu

Metz und Fürth waren. Sein äußerst gottesfürchtiger Vater führte ihn

als einzigen Sohn schon frühe dem Studium der heiligen Tora zu. Den

ersten Grund zu der späteren Berühmtheit des Rabbi David – das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen – legte dessen Jugendlehrer R.

Abraham Böhm aus Gunzenhausen, seinem Geburtsorte. Dort schloss er ewige

Freundschaft mit dem so frühe verstorbenen Rabbi Elieser Bergmann –

seligen Andenkens – aus Heidenheim, welcher später nach dem heiligen

Lande übersiedelte und sich um die Angelegenheiten Palästinas so große

Verdienst erworben hat. Beide verlebten eine Reihe von Jahren als wahre

Chaberim (Freunde) in brüderlicher Gemeinschaft und weder die Entfernung

noch der frühzeitige Tod hatten das Feuer der Liebe auslöschen können,

welches Rabbi David Weiskopf bis zu seiner letzten Erdenstunde dem Freunde

und dessen in Jerusalem weilenden Nachkommen bewahrt hat. Immer nur unter

Tränen erwähnte er den längst Verstorbenen, der in Berlin ruht.

Von Gunzenhausen zog R. David nach seiner Bar Mizwah zu Rabbi Moses

Hechheim – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – dem damaligen

Oberrabbiner zu Ansbach. Nach mehrjährigem, eifrigem Studium unter diesem

ebenso frommen, wie tief gelehrten Mann wanderte R. David nach Würzburg,

wo er fortan unter dem väterlichen Schutze des damaligen Medinerabs

(Landrabbiners) Rabbi Abraham Bing – das Andenken an den Gerechten ist

zum Segen – eine lange Reihe von Jahren nur für Tora und gute Werke

lebte. R. David im Vereine mit R. Elieser Bergmann waren die eigentlichen

Pioniere der später so berühmt gewordenen rabbinischen Hochschule,

Jeschiwa, aus welcher so viele edle Männer hervorgegangen sind.

In Würzburg entfaltete sich vollends in R. David der heilige Eifer zur

Gotteslehre, seine Tugendhaftigkeit und sein unvergleichlich frommer

Lebenswandel. Vier Jahre hindurch fungierte der jetzt Heimgegangene an der

Stelle seines durch das Alter gebeugten Lehrers, der ihn wie sein eigenes

Kind liebte. In Würzburg war es auch, wo R. David im Jahre 1826 seine

fromme bescheidene Gattin, eine Tochter des R. Sekel und Nicht des R.

Mendel Rosenbaum (siehe Zell am

Main) heimführte; mit ihr lebte er in einem niemals getrübten

Eheglücke; sie stand ihm treue und hilfreich zur Seite in der streng-jüdischen

Erziehung seiner vier Söhne und drei Töchter.

Ausgerüstet mit einem reichen Wissen auf dem Gebiete der heiligen Lehre

usw. – war er ja dem Ausspruche unserer Weisen gemäß als echter Talmid

Chacham vollkommen geübt auch in der Schechita, Beschneidung usw. –

ging R. David im Jahre 1830 nach Aub in Unterfranken, wo er 19 Jahre zum

Heile der Gemeinde und der ganzen Umgegend wirkte.

Alsdann trat er die Rabbinerstelle in Wallerstein an, welche seit dem

Abgange des R. Oscher Wallerstein – das Andenken an den Gerechten ist

zum Segen - unbesetzt geblieben war. Nachdem vor einigen Jahren die Gemeinde

Wallerstein so abgenommen hatte, dass die Werktage hindurch kein Minjan

zum Gebet mehr zusammengebracht werden konnte, wurde mit Genehmigung des

Rabbinatssprengels der Sitz nach Kleinerdlingen verlegt, wo R. David noch

im hohen Alter das Glück hatte, schöne Tage in der Gesellschaft seines

Schwiegersohnes R. Michael Kohn und seines Freundes R. Salomon

Ettenheimer, zweier ebenso hoch gelehrten wie edlen Männer, zu

verbringen.

Kurz vor Rosch Haschana stellte sich ein Schwächezustand bei R. David ein

und am 19. Adar verschied dieser gottesfürchtige Mann im glücklichen

Greisenalter und satt an Jahren, umringt von seinen Kindern, die auf das

Geheiß der schmerzerfüllten Gattin herbeigeeilt waren.

Freitagnachmittag wurde die Hülle dieses Isch Elokim (Gottesmann) zur

ewigen Ruhe getragen, seine Ruhestätte befindet sich in der nächsten Nähe

des bekannten Reb Lippmann Heller, des Großvaters vom Tosephot Jomtob und

neben dem vor 116 Jahren heimgegangenen Wallersteiner Rabbiners, Rabbi

Hirsch Kahne, Sohn des berühmten Fürther Rabbiners R. Boruch Charif aus

der Familie Rappaport. Eine lange Reihe von Leidtragenden – die sämtlichen

Mitglieder der Gemeinden von Nördlingen und

Kleinerdlingen folgten dem

Verewigten bis zu dem 1 ½ Stunden entfernten Friedhofe in

Wallerstein, so

weit vor dem Orte die wenigen noch dortselbst wohnenden Israeliten sich

dem Trauerzuge anschlossen. Wegen dem Erew Schabbat war es den übrigen

zum Rabbinatsbezirk gehörenden Ortschaften nicht vergönnt, ihrem

verewigten, vielgeliebten Lehrer und Rabbiner die letzte Ehre zu

erweisen.

Vor dem Eingang zum Beth Chajim (Friedhof) sprach Rabbinats-Substitut R.

Michael Kohn einige tief ergreifende Worte, wenige – wegen Erew Schabbat

– aber inhaltsreiche, welche das Herz aller Anwesenden zu Tränen rührten.

Das ganze Leben dieses seltenen Mannes ging in der ununterbrochenen Ausübung

von Tora und Gottesdienst und Wohltätigkeit, dieses drei Grundpfeilern

des Judentums auf.

Von seiner zartesten Jugend an dem unerschöpflichen Quell der heiligen

Lehre weilend, schöpfte er und schaffte er darin mit nimmer

erschlaffendem Fleiße: weder Kälte noch Hitze, weder Freud’ noch

Schmerz, keine irdische Macht konnte ihn stören in dem Forschen nach den

Wahrheiten von unserer heiligen Tora. Und darum wählte er auch den Beruf,

der es ihm ermöglichte, auch andere: Jung und Alt, Männer und Frauen für

die heilige Lehre zu gewinnen. Mit seiner unbegrenzten Demut unterrichtete

R. David selbst die kleinsten Kinder, um sie allmählich in Mischna und

Talmud einzuweihen. Man muss ihn gesehen haben, diesen Mann, mit dem Liebe

verkündenden Blicke der weihevollen Freude und dem heiteren Ernste, auf

dem nur Edles verheißenden Antlitze, wenn er Groß oder Klein Tora

lehrte; da fühlte man dass die Tora, die Wahrheit auf seiner Zunge war,

dass die Zunge nur den Ergüssen eines von der Gottesidee einzig und

allein beseelten Herzens Ausdruck verleihe. Ununterbrochenes Selbststudium

der Tora und Verbreitung der Kenntnis derselben, das war die Aufgabe, an

deren Vollbringung R. David seine ganze Kraft, ja sein ganzes Dasein von

dem ersten Erwachen seines Geistes bis zu seinem letzten Atemzuge setzte.

Erst jüngstens als die körperliche Schwäche den sonst so fein fühlenden

Geist zeitweise umflort hatte, nahm er Verblichene ein Buch zur Hand,

sprechend: Leider habe ich Alles vergessen, ich muss wieder zu erlernen

beginnen.

Und als die Stunde schlug, jene Stunde, die ihn in die himmlische Region führen

sollte, wohin lebenslang sein Blick gewandt, da schied er gerne von

hienieden, weil er – es sind dies eine eigenen Worte – nichts mehr für

die Heilige Tora wirken konnte. Während R. David selbst sein Wissen

unaufhörlich zu bereichern strebte und mit bewunderungswürdiger Geduld

seine Kinder und viele Zöglinge an das Torastudium gewöhnte, erfüllte

mit tiefem Schmerz sein edles Herz die betrübende Wahrnehmung, dass die

Pflege der Gotteslehre leider immer seltener in Israel werde. Unbegrenzt

war seine Liebe zur Tora, unbegrenzt seine Hochachtung für weise Schüler,

untröstlich sein Gemüt, wenn er im laufe der Zeit gar manchen Fels in

Jehuda und Israel von der Erde verschwinden sah. Ein Toragelehrter war für

den unvergesslichen Wallersteiner Rabbiner der kostbarste Diamant. Wenn

nun alle Phasen seines geistigen Seins in der Liebe zur heiligen lehre

aufgingen, so war seine ganze irdische Existenz dem Dienste des Allmächtigen,

dem Gottesdienst und dem Wohle seiner Brüder und dem Heile der

Menschheit, der Wohltätigkeit gewidmet.

Seinem Streben nach Vervollkommnung in unserer heiligen Tora

entspross sein Feuereifer in der täglichen, ja allaugenblicklichen Betätigung

von Gottesdienst. Von frühester Jugend an übte R. David Weißkopf alle

Gebote mit einer Freude, die keine Feder beschreiben kann, mit einer rein

himmlischen Wonne. Nur diejenigen, welche das Glück hatten, ihm nahe zu

stehen, sind imstande, sich einen, aber auch nur schwachen Begriff zu

machen von der Beseligung, die sich seines frommen Gemütes bei der Erfüllung

eines Gebietes bemächtigte: es war nicht mehr irdisch, es war eine höhere

Lust, welche sein ganzes Sein durchströmte, so er eine anscheinend

mindergroße Weisung ausübte. Da vibrierte vor Freude der ganze Mensch in

R. David und auf seiner edlen Stirn konnte man da deutlich die

Gottesfurcht lesen.

Seine große Opferfähigkeit im Dienste des Schöpfers betätigte er auch

durch häufiges Fasten. Abgesehen von den üblichen Hauptfasttagen pflegte

der Heimgegangene an allen Rüsttagen von Rosch Chodesch, die ganze

Selichoth- und Teschubohwoche hindurch bis vor wenigen Jahren ganze Tage

zu fasten, ohne darum in seinem Fleiße und Eifer im Blick auf Tora und

Gottesdienst nachzulassen. Wie oft stand er noch in dem letzten strengen

Winter, vor einigen Jahren, früh morgens, allein in der Synagoge, um

trotz den Unbilden der rauen Jahreszeit, wenn auch ohne Minjan doch an

diesem heiligen Ort zu beten. Und was war Rabbi David Weißkopf als

Mensch, was als Gatte, was als Vater, Sohn, was als Freund, als Gelehrter,

als Lehrer und Unterweiser? In seinem edlen Herzen war nie Raum für eine

Leidenschaft, kein Platz für eine Untugend. Seinem Vater war er ein

folgsamer Sohn, der nur den Willen seiner Eltern kannte, seiner Gattin war

er nur Liebe und Güte und Zuvorkommenheit, sodass auch sie, die ehrwürdige

Matrone kein anderes Glück je gekannt hatte, als an der Seite ihres

teuren Mannes, für ihn und durch ihn zu leben; die Erfüllung seiner Wünsche,

darin allein gipfelte sich das Prinzip, nach welchem diese jüdische

Biederfrau 56 Jahre hindurch im Bunde mit R. David gelebt hat. Wie für

seine Gattin so war der Selige auch nur Liebe und Sanftmut für seine

Kinder, die er mit der größten Selbstverleugnung und Aufopferung großzog

im Geiste des wahren Judentums. Aber nicht für seine Familie allein,

lebte und wirkte R. David Weißkopf – das Andenken an den gerechten ist

zum Segen -, seine Liebe zu der ganzen Judenheit war unbegrenzt, sie war

kosmopolitisch. Von einer Bescheidenheit, wie sie nur bei solcher feurigen

Gottesfurcht zu finden ist, von einer Selbstlosigkeit sondergleichen, war

R. David jedermann gegenüber zuvorkommen, diensteifrig in einem Grade,

der das Menschenmögliche fast überschreitet.

Das können wir von R. David Weißkopf getrost behaupten, zu keiner Zeit

und in keinerlei Verhältnissen konnte irgendein materielles Interesse in

seinem frommen Sinn auftauchen oder gar Wurzel fassen. Nur die

Gottesfurcht, sie allein und keinerlei irdischen Gedanken hat je einen

seiner Schritte bestimmt. Darum war er auch freundlich gegen jedermann,

liebevoll für Alle. Israelit und Nichtjude, Greis oder Knabe, Jung und

Alt, Reich und Arm. Jedermann musste sich im Verkehre mit dieser ehrwürdigen

Gestalt sagen, nur eine Engelseele kann so unvergleichlich gut und sanft

gegen die Menschenkinder sein. Soll ich erzählen, wie er mit

Hintenansetzung seines Vorteiles anderen zu Stellen verholfen hat, wie er

mit der größten Selbstverleugnung jungen Leuten Stipendien zum ungestörten

Torastudium verschafft hat, während seine Kinder in der Ferne darbten,

wie er von Haus zu Haus wandelte oder Nächte durch Briefe schrieb, um die

Begüterten zum Gebot der Ausstattung (armer) Bräute zu veranlassen, wie

Tag und Nacht sann, um ganz Unbekannten helfend beizustehen? Da müsste

ich eines der tatreichsten jüdischen Existenzen der neuen und der alten

Zeit erzählen.

Wer von Rabbi David Weißkopf – das Andenken an den Gerechten ist zum

Segen – gehört, der wird wissen, dass kein Armer je sein Haus

unzufriedne verlassen hat, es war das Haus Davids ein offenes, wo jeder

Trost und Hilfe suchte und fand. Nun, eines muss ich noch hinzufügen:

zahlreich und unschätzbar sind die Edelsteine der uns nun entrissenen

Krone, aber eine Perle glänzt in diesem Diadem, wie kein irdisches Juwel

zu glänzen vermag.

R. David Weißkopf, dem in seinem Leben manche Zurücksetzung nicht

erspart worden war, - wovon aber kein Menschenkind je aus seinem Mund

etwas erfahren hatte – er besaß ein Gottvertrauen, das unerschütterlich

war, eine Zuversicht auf die Hilfe Gottes, die kein Sturm wankend machen

konnte. Sein Vertrauen auf Gott war die ebenbürtige Zwillingsschwester

seiner Selbstverleugnung, seiner Uneigennützigkeit, seines anspruchslosen

Wesens und seiner eminenten Bescheidenheit. Man kann diesem Frommen nachrühmen,

er hat in seinem Leben nie eine Sorge um das Materielle empfunden. Dagegen

verursachten ihm die Reformen und die Verletzung der jüdischen Gesetze

schweren Kummer; es erfüllte seine Seele mit Gram, wenn er sah, wie die Füchse

den Garten des Ewigen zertraten und in dem Weinberg des Herrn die Reben

ausrissen. Da richtete er denn sehnsuchtsvoll seinen Blick nach Jerusalem.

Für Palästina schwärmte R. David. Jahraus, jahrein suchte er Geld für

die Armen der heiligen Städte zu sammeln und gar Vieles aus eigener

Tasche floss dahin. Nie blieb sein Auge tränenlos, wenn er am Heiligen

Schabbat an den Segensspruch gelangte, worin um die Wiederaufrichtung

Jerusalems gefleht wird.

R. David Weiskopf ist nicht mehr; er erntet jetzt den Lohn seines

tadellosen, nur dem Dienste Gottes geweihten Lebens. Möge von den Höhen

des Himmels herab das Verdienst dieses wahren Gerecht und Frommer uns führen

auf die Bahn des Lebens, damit bald nicht mehr Klage ertöne in Israel und

auch verschwinde der Tod. Und die Seele des frommen, viel geliebten Morenu

Harab R. David Weißkopf ruhe im Eden bis zum Tage des Wiedererwachens.

S.D. Weiskopf" |

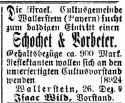

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer und Vorbeter

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1865 /

1901 / 1902

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1865: "Bekanntmachung. Für den israelitischen Religionsunterricht in der

hiesigen Kultusgemeinde sucht man ein taugliches Subjekt. Ein jährlicher

Gehalt von 200 Gulden und 30 Gulden für Beheizung, denn freie Wohnung

wird zugesichert. Bewerber um diese Stellen wollen ihre Befähigungszeugnisse

an den löblichen Kultusvorstand dahier einsehen oder sich mit dem

Unterfertigten in Benehmen setzen. Wallerstein (Bayern), den 17. Tamus

5625. Der Distriktsrabbiner David S. Weiskopf". Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1865: "Bekanntmachung. Für den israelitischen Religionsunterricht in der

hiesigen Kultusgemeinde sucht man ein taugliches Subjekt. Ein jährlicher

Gehalt von 200 Gulden und 30 Gulden für Beheizung, denn freie Wohnung

wird zugesichert. Bewerber um diese Stellen wollen ihre Befähigungszeugnisse

an den löblichen Kultusvorstand dahier einsehen oder sich mit dem

Unterfertigten in Benehmen setzen. Wallerstein (Bayern), den 17. Tamus

5625. Der Distriktsrabbiner David S. Weiskopf". |

| |

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1901: "Die

israelitische Kultusgemeinde Wallerstein (Bayern) sucht zum baldigen

Eintritt einen Schochet & Vorbeter. Gehaltsbezüge ca. 900 Mark.

Reflektanten wollen sich an den unterfertigten Kultusvorstand wenden.

Wallerstein, 26. Dezember. Isaac Wild, Vorstand."

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1901: "Die

israelitische Kultusgemeinde Wallerstein (Bayern) sucht zum baldigen

Eintritt einen Schochet & Vorbeter. Gehaltsbezüge ca. 900 Mark.

Reflektanten wollen sich an den unterfertigten Kultusvorstand wenden.

Wallerstein, 26. Dezember. Isaac Wild, Vorstand." |

| |

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1902: "Die

hiesige Kultusgemeinde sucht per 1. oder Mitte März einen Vorbeter und

Schochet. Gehaltsbezüge ca. 800 Mark nebst freier Wohnung. Bewerber

wollen sich gefälligst an den unterfertigten Vorstand wenden.

Wallerstein, 12. Januar. Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1902: "Die

hiesige Kultusgemeinde sucht per 1. oder Mitte März einen Vorbeter und

Schochet. Gehaltsbezüge ca. 800 Mark nebst freier Wohnung. Bewerber

wollen sich gefälligst an den unterfertigten Vorstand wenden.

Wallerstein, 12. Januar.

Der Kultusvorstand: Isaac Wild, Vorstand." |

Berichte zu einzelnen Personen aus der

Gemeinde

Zum Tod des aus Wallerstein stammenden Bamberger