|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Kreis Bergstraße"

Lorsch

(Kreis Bergstraße) mit Einhausen Lorsch

(Kreis Bergstraße) mit Einhausen

Jüdische Geschichte / Synagoge

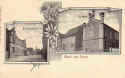

(das Foto zeigt die Torhalle

zum Kloster Lorsch aus karolingischer Zeit - ohne Bezug zur jüdischen Geschichte

des Ortes, vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Torhalle_Lorsch)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Lorsch bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die

Zeit des 17./18. Jahrhunderts zurück, als der Ort noch zum

"Kurstaate" Mainz, Oberamt Starkenburg gehörte und im Blick auf jüdische

Belange dem Rabbinat Mainz unterstand. Möglicherweise lebten bereits im 13. und

14. Jahrhundert einzelne jüdische Personen am Ort. Nach Überlieferung der

Familie Mainzer ließ sich diese um 1500 im damals "mainzischen"

Lorsch nieder und nahm später den Familiennamen "Mainzer" an. Die

ersten schriftlichen Nachweise für Juden am Ort datieren ab 1660/68.

Damals werden drei jüdische Familien in Lorsch und Kleinhausen genannt (Simon

und Lazarus in Lorsch, Hersch in Kleinhausen, seit 1937 zusammen mit

Großhausen:

Einhausen).

Genaue Zahlen der jüdischen Einwohner liegen aus dem 19. Jahrhundert

vor: 1828 72 (etwa 10 Familien), 1837 70, 1845 80, 1861 86 jüdische

Gemeindeglieder (2,6 % der Gesamteinwohnerschaft von 3.262 Personen). Die Höchstzahl

jüdischer Einwohner wurde 1871 mit 110 Personen erreicht. Danach ging sie

durch Ab- und Auswanderung wieder zurück: 1880 96, 1895 101, 1900 88, 1910 72 jüdische

Gemeindeglieder. Anfang des 19 Jahrhunderts waren die als Ortsbürger in

Lorsch aufgenommenen Juden: Aaron Mainzer, Meier Baruch Mainzer, Samuel Mainzer,

Lazarus Rohrheimer, Simon Krakauer, Leopold Mainzer, Meier Mainzer II, Süßkind

Abraham und Samuel Abraham. Die Vorfahren der Familie Mainzer stammten ursprünglich

aus Spanien. Die jüdischen Familien lebten zunächst überwiegend vom Vieh- und

Fruchthandel, später von Handlungen und kleineren Geschäften. Bekannt waren

bis nach 1933 u.a. das Schuhgeschäft der Schwestern Jakob am Marktplatz oder

das Manufakturwaren- und Bettengeschäft von Sigmund Abraham (Kirchstraße 12).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule

sowie ein rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen

Friedhof in Alsbach

beigesetzt. Für die Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein

Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Als

Lehrer werden u.a. genannt: 1866-1872 Lehrer E. Nathan, um 1889/93 M. Jaffé, bis

1905 Jakob Lewin (dann nach Randegg). Die

Gemeinde war dem orthodoxen Rabbinat Darmstadt II zugeteilt.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde die Brüder

Abraham Guthof (geb. 13.1.1895 in Lorsch, gef. 23.6.1918), Adolf Guthof (geb.

22.1.1894 in Lorsch, gef. 22.12.1916) und Siegmund Guthof (geb. 11.5.1891 in

Lorsch, gef. 11.2.1917).

Um 1925 gehörten der jüdischen Gemeinde etwa 70 Personen an (1,37 % der

Gesamtbevölkerung von etwa 5.100 Einwohnern). Zur Gemeinde in Lorsch gehörten

wie bereits im 18. Jahrhundert die im benachbarten Kleinhausen lebenden (damals

drei) jüdischen Einwohnern. Mitglieder des Gemeindevorstandes waren

damals Jacob Lorch II, Hermann Lorch und Josef Marx. Als Rechner war Adam Huba tätig.

Die damals sechs schulpflichtigen jüdischen Kinder erhielten an der

Religionsschule der Gemeinde Unterricht der Lehrer Heinrich Müller aus

Bensheim. An jüdischen Vereinen bestanden der Israelitische

Brautausstattungs- und Wohltätigkeitsverein unter Leitung von Hermann Lorch

sowie der Verein Somech Noflim (Unterstützung von Hausarmen) und Leitung

von Abraham Abraham.

1932 waren die beiden Vorsteher Hermann Lorch (1. Vorsteher) und Abraham

Abraham.

Nach 1933 ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder (1933: 73 Personen)

auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien weggezogen

beziehungsweise ausgewandert. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge

niedergebrannt sowie die Wohnungen und Geschäfte der jüdischen Familien verwüstet

und geplündert. Das Haus einer jüdischen Familie in Einhausen wurde von fünf

SA-Leuten überfallen, die die Wohnung zerstörten und das Haus anzündeten.

Diese Gewalttaten führten dazu, dass bis September 1939 die meisten der jüdischen

Einwohner auswanderten. Diejenigen, die blieben, wurden 1941 aus ihren Wohnungen

vertrieben und in ein "Judenhaus" (Karlstraße 1) eingewiesen. Im August

1942 erfolgten die Deportationen der noch in Lorsch lebenden jüdischen

Personen.

Von den in Lorsch geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch die Angaben

im "Gedenkbuch" siehe Heimatgeschichtlicher Wegweiser u.Lit.):

Else

Abraham geb. Weingarten (1902), Gustav Abraham (1890), Johanna Abraham geb.

Wachenheimer (1904), Siegmund Abraham (1892), Ida Bendheim (1893), Friedrich

(Fritz) Jaffe (1888, "Stolperstein" in

Seligenstadt), Max Jaffe (1885), Rosa Jaffe geb. Abraham (1888), Regina

Josef (1878), Liesel Kahn (1926),Miriam Kahn (1925), Paula

Kahn geb. Lorch (1902), Ruth Carola Kahn (1923), Suse Kahn (1829), Betty Lichtenstein

geb. Lorch (1875), Jenny Lichtenstein (1899), Alfred Lorch (1899), Bertha Lorch

geb. Krämer (1877), Eli Lorch (1940), Franziska Lorch geb. Oppenheimer (1903),

Margarethe Lorch (1931), Martin Lorch (1927), Gustine (Christine, Justine)

Mainzer (1897), Johanna Mainzer geb. Mayer (1863), Siegbert

Mann (1904), Johanna Marx (1877), Mathilde Marx geb. Haas (1875), Emma Mayer

geb. Oppenheimer (1893), Friedrich Mayer (1926), Otto Max Mayer (1891), Ernst

Nathan (1871), Nathan Nathan (1871), Antonie Rosalie Oppenheimer geb. Mayer

(1880), Bertha Oppenheimer (1877), Hannchen Oppenheimer (1871), Leopold

Oppenheimer (1873), Lore Podolski geb. Herzberger (1921), Lina Schnautser geb.

Marx (1875), Frieda Seelig geb. Guthof (1874).

Hinweis: der in einigen Listen genannte Heinz Kahn (geb. 25.8.1931 in Lorsch)

konnte emigrieren und lebt in Kanada (Mitteilung von Angehörigen 17.3.2015).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1860 /

1872 / 1876 / 1877 / 1878 / 1900 / 1903 / 1907 / 1924

Ausschreibung

der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Lorsch in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 29. August 1860: "Ein unverheirateter Religionslehrer

und Vorbeter kann in der Gemeinde Lorsch bei Worms sofort eine Anstellung

bekommen. Bei freier Wohnung und Heizung ist der Gehalt 300 Gulden und dürfte

derselbe um 100 Gulden vergrößert werden, wenn Reflektant die Schechitah

(das Schächten) verstände. Ausschreibung

der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Lorsch in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 29. August 1860: "Ein unverheirateter Religionslehrer

und Vorbeter kann in der Gemeinde Lorsch bei Worms sofort eine Anstellung

bekommen. Bei freier Wohnung und Heizung ist der Gehalt 300 Gulden und dürfte

derselbe um 100 Gulden vergrößert werden, wenn Reflektant die Schechitah

(das Schächten) verstände.

Franco-Offerten entweder an Unterzeichneten oder an die bezeichnete

Gemeinde direkt.

Biblis, Hessen-Darmstadt. Dr.

E. Sander." |

| |

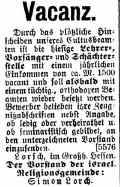

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1872: "Lehrerstelle-Vakanz.

Wegen Rücktritt unseres seitherigen Lehrers aus Gesundheitsgründen ist

die hiesige Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle mit einem Gehalt von

ca. 400 Gulden und mindestens 200-250 Gulden Nebenakzidenzien nebst freier

Wohnung sofort oder innerhalb 3 Monate zu besetzen. Lorsch an der Bergstraße,

24. Juli 1872. Der Vorstand Jonas Mainzer." Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1872: "Lehrerstelle-Vakanz.

Wegen Rücktritt unseres seitherigen Lehrers aus Gesundheitsgründen ist

die hiesige Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle mit einem Gehalt von

ca. 400 Gulden und mindestens 200-250 Gulden Nebenakzidenzien nebst freier

Wohnung sofort oder innerhalb 3 Monate zu besetzen. Lorsch an der Bergstraße,

24. Juli 1872. Der Vorstand Jonas Mainzer." |

| |

Ausschreibung

der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Lorsch in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 25. Oktober 1876: "Annonce. Die hiesige

Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und soll

alsbald wieder besetzt werden. Fixer Gehalt 700 Mark nebst mindestens 500

Mark Nebeneinkommen und freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben

sich beim unterzeichneten Vorstande zu melden. Ausschreibung

der Stelle des Religionslehrers und Vorbeters in Lorsch in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 25. Oktober 1876: "Annonce. Die hiesige

Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und soll

alsbald wieder besetzt werden. Fixer Gehalt 700 Mark nebst mindestens 500

Mark Nebeneinkommen und freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben

sich beim unterzeichneten Vorstande zu melden.

Lorsch a.d. Bergstraße, 19. Oktober 1876.

Abraham Lorch." |

| |

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1877: "Die hiesige

Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und soll alsbald

besetzt werden. Fixer Gehalt 900 Mark nebst mindestens 500 Mark

Nebeneinkommen und freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben sich

alsbald bei dem unterzeichneten Vorstande, unter Angabe ob ledig oder

unverheiratet zu melden. Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar 1877: "Die hiesige

Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und soll alsbald

besetzt werden. Fixer Gehalt 900 Mark nebst mindestens 500 Mark

Nebeneinkommen und freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben sich

alsbald bei dem unterzeichneten Vorstande, unter Angabe ob ledig oder

unverheiratet zu melden.

Anmeldungen von Russen und Polen bleiben unberücksichtigt.

Lorsch a.d. Bergstraße, im Januar 1877. Abraham Lorch." |

| |

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juli 1878: "Die hiesige

Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und bis 1. September

zu besetzen. Fixer Gehalt 900 Mark, Nebeneinkommen ca. 5-600 Mark nebst

freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben sich alsbald unter Angabe,

ob ledig oder verheiratet, bei dem unterzeichneten Vorstande zu melden. Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Juli 1878: "Die hiesige

Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle ist vakant und bis 1. September

zu besetzen. Fixer Gehalt 900 Mark, Nebeneinkommen ca. 5-600 Mark nebst

freier Wohnung. Hierauf Reflektierende belieben sich alsbald unter Angabe,

ob ledig oder verheiratet, bei dem unterzeichneten Vorstande zu melden.

Lorsch an der Bergstraße, im Juli 1878. Abraham Lorch." |

| |

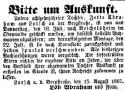

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1900:

"Vakanz.

Durch das plötzliche Hinscheiden unseres Kultusbeamten ist die hiesige

Lehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle mit einem jährlichen Einkommen

von ca. Mark 1.500 vakant und soll alsbald mit einem tüchtigen,

orthodoxen Beamten wieder besetzt werden. Bewerber belieben ihre

Zeugnisabschriften nebst Angabe, ob ledig oder verheiratet und ob

seminaristisch gebildet, an den unterzeichneten Vorstand

einzusenden.

Lorsch, im Großherzogtum Hessen.

Der Vorstand der israelitischen Religionsgemeinde.

Simon Lorch." |

| |

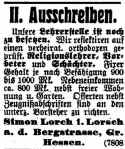

Ausschreibung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. März 1903:

"Lorsch a.d. Bergstraße. Lehrer, Vorbeter und Schächter per

1. Mai. Einkommen Mark 1.500 und freie

Wohnung." Ausschreibung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 17. März 1903:

"Lorsch a.d. Bergstraße. Lehrer, Vorbeter und Schächter per

1. Mai. Einkommen Mark 1.500 und freie

Wohnung." |

| |

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1907: Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. März 1907:

"II. Ausschreiben.

Unsere Lehrerstelle ist noch zu besetzen. Wir reflektieren

auf einen verheirateten, orthodoxen geprüften Religionslehrer, Vorbeter

und Schächter. Fixer Gehalt je nach Befähigung 900 bis 1.000 Mark.

Nebeneinkommen ca. 800 Mark nebst freier Wohnung und Garten. Offerten

nebst Zeugnisabschriften sind an den unterzeichneten Vorsteher zu richten.

Simon Lorch in Lorsch an der Bergstraße, Großherzogtum Hessen." |

| |

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Für die hohen

Feiertage suchen wir einen Hilfsvorbeter. Israelitische Religionsgemeinde

Lorsch, Hessen." Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924: "Für die hohen

Feiertage suchen wir einen Hilfsvorbeter. Israelitische Religionsgemeinde

Lorsch, Hessen." |

Abschied von Lehrer E. Nathan (1866-1872 Lehrer in Lorsch)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Dezember 1872: "Lorsch an der

Bergstraße. (Durch Zufall verspätet). Am verflossenen Schabbat Bereschit (Schabbat mit der Toralesung Bereschit

1. Mose 1,1- …) hielt unser seitheriger Lehrer Herr Nathan seine

Abschiedsrede, die auf alle Anwesenden den tiefsten Eindruck machte. Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Dezember 1872: "Lorsch an der

Bergstraße. (Durch Zufall verspätet). Am verflossenen Schabbat Bereschit (Schabbat mit der Toralesung Bereschit

1. Mose 1,1- …) hielt unser seitheriger Lehrer Herr Nathan seine

Abschiedsrede, die auf alle Anwesenden den tiefsten Eindruck machte.

Herr Nathan hat sechs Jahre hindurch in unserer Gemeinde mit unermüdlichem

Eifer und strenger Gewissenhaftigkeit segensreich gewirkt. Wir bedauern

deshalb alle, dass er durch seine geschwächte Gesundheit genötigt ist,

von seinem seitherigen Berufe zurückzutreten. Möge in Worms, in seinem

neuen Wirkungskreise, seine Gesundheit erstarken. Möge es durch seinen

biedern Charakter ihm gelingen, die achtungsvolle Liebe seiner Mitbürger

in gleichem Grade zu erringen, wie sie ihm hier allseitig zuteil geworden

ist." |

| |

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1872: "Dank! Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1872: "Dank!

Für die

vielen Beweise von aufrichtiger Freundschaft, die mir während meiner

sechsjährigen Wirksamkeit als Lehrer in der Gemeinde Lorsch zuteil

geworden, ganz besonders aber für die herzliche Anerkennung, respektive für

das schöne und wertvolle Geschenk, das mir als Beweise derselben beim

Abschiede überreicht wurde, sage ich hiermit meinen herzlichen, tief gefühlten

Dank! Mögen die Grundpfeiler der jüdischen Religion Tora, Gottesdienst

und Wohltätigkeit die in der Gemeinde Lorsch stets einen fruchtbaren

Boden gefunden, auch ferner in derselben blühen und Früchte tragen und

auch meinem Nachfolger eine recht segensreiche Tätigkeit beschieden sein.

Worms, im Marcheschwan 5633. E. Nathan." |

Lehrer Jakob Lewin wechselt

nach Randegg (1905)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember

1905: "Karlsruhe: "Das neueste Verordnungsblatt des

Großherzoglichen Oberrates der Israeliten meldet folgende Veränderungen

in der Besetzung der Religionsschullehrerstellen: Jakob Lewin

seither in Lorsch nach Randegg,

Sally Rosenfelder in Eubigheim nach Buchen,

Nathan Adler von Külsheim nach Eubigheim,

Kantor Simon Metzger von Sulzburg nach

Bretten, Samuel Strauß von Berlichingen

nach Sulzburg, Jakob Schloß von Talheim

nach Malsch bei Ettlingen. Auf

Ansuchen wurden von ihren Stellen enthoben: Kantor Weiß in Gailingen

und Religionslehrer Jakob Lorch in Untergrombach,

letzterer behufs Übernahme der Verwalterstelle der M.A. d.

Rothschild'schen Lungenheilstätte in Nordrach." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember

1905: "Karlsruhe: "Das neueste Verordnungsblatt des

Großherzoglichen Oberrates der Israeliten meldet folgende Veränderungen

in der Besetzung der Religionsschullehrerstellen: Jakob Lewin

seither in Lorsch nach Randegg,

Sally Rosenfelder in Eubigheim nach Buchen,

Nathan Adler von Külsheim nach Eubigheim,

Kantor Simon Metzger von Sulzburg nach

Bretten, Samuel Strauß von Berlichingen

nach Sulzburg, Jakob Schloß von Talheim

nach Malsch bei Ettlingen. Auf

Ansuchen wurden von ihren Stellen enthoben: Kantor Weiß in Gailingen

und Religionslehrer Jakob Lorch in Untergrombach,

letzterer behufs Übernahme der Verwalterstelle der M.A. d.

Rothschild'schen Lungenheilstätte in Nordrach." |

Aus dem jüdischen

Gemeinde- und Vereinsleben

Lob der Gemeinde für Ihre Wohltätigkeit (1870)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. April 1870: "Lorsch an der Bergstraße.

Die hiesige israelitische Gemeinde, aus nur 15 Mitgliedern bestehend,

zeichnet sich ganz besonders durch hervorragende Wohltätigkeit aus, wovon

nicht allein die Spendenlisten des 'Israelit’, sondern auch viele Arme

in der Nähe und Ferne Zeugnis ablegen. Mögen die edlen Wohltäter im

Wohl tun nicht ermüden; mögen aber auch andere, größere und wohlhabendere Gemeinden sich ein Beispiel daran nehmen und es der unseren

zuvortun." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. April 1870: "Lorsch an der Bergstraße.

Die hiesige israelitische Gemeinde, aus nur 15 Mitgliedern bestehend,

zeichnet sich ganz besonders durch hervorragende Wohltätigkeit aus, wovon

nicht allein die Spendenlisten des 'Israelit’, sondern auch viele Arme

in der Nähe und Ferne Zeugnis ablegen. Mögen die edlen Wohltäter im

Wohl tun nicht ermüden; mögen aber auch andere, größere und wohlhabendere Gemeinden sich ein Beispiel daran nehmen und es der unseren

zuvortun." |

Über den Brautausstattungsverein in Lorsch (1868)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26.

Mai 1868: "Aber auch für die echt jüdische Wohltätigkeit ist hier ein

fruchtbares Feld gefunden. Fast in jeder Gemeinde besteht eine Chewra Kadischa, ein Wohltätigkeitsverein. In Lorsch besteht seit vielen

Jahren eine Chewroh kaddischoh Hachnoßas

Kalloh""

(Brautausstattungsverein) für Lorsch und die umliegenden Orte, welche im Ganzen

nur etwa 20 Mitglieder zählt, aus welcher aber alle zwei Jahre ein armes Mädchen

600 Gulden zur Ausstattung erhält. Ähnliche Chewarot

(Vereine) bestehen in Biblis und in Pfungstadt." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26.

Mai 1868: "Aber auch für die echt jüdische Wohltätigkeit ist hier ein

fruchtbares Feld gefunden. Fast in jeder Gemeinde besteht eine Chewra Kadischa, ein Wohltätigkeitsverein. In Lorsch besteht seit vielen

Jahren eine Chewroh kaddischoh Hachnoßas

Kalloh""

(Brautausstattungsverein) für Lorsch und die umliegenden Orte, welche im Ganzen

nur etwa 20 Mitglieder zählt, aus welcher aber alle zwei Jahre ein armes Mädchen

600 Gulden zur Ausstattung erhält. Ähnliche Chewarot

(Vereine) bestehen in Biblis und in Pfungstadt."

|

Vortrag in der Synagoge (1908)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1908:

"Lorsch, 21. Mai (1908). In Anwesenheit fast sämtlicher

Gemeindeangehörigen referierte am letzten Sonntag in unserer Synagoge

Herr Kaufmann Aron aus Frankfurt am Main über 'Die Aufgaben des

gesetzestreuen Judentums in der Gegenwart.' Redner wies auf die Ursachen

des religiösen Niedergangs aller gesetzestreu Gesinnten auf dem flachen

lande hin und empfahl den Zusammenschluss aller gesetzestreu Gesinnten von

Stadt und Land. Nachdem Herr Aron über die Ziele und Bestrebungen der

'Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums' einiges ausgeführt

hatte, erklärten sämtliche Gemeindemitglieder ihren Beitritt zu

derselben. Der Verlauf der Versammlung bewies zur Genüge, dass in unserer

Gemeinde noch echte Frömmigkeit vorhanden ist, und dass sich der von

unserem früheren Lehrer Jaffé, während seiner langjährigen, hiesigen Tätigkeit

eingepflanzte religiöse Geist treu erhalten hat." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Mai 1908:

"Lorsch, 21. Mai (1908). In Anwesenheit fast sämtlicher

Gemeindeangehörigen referierte am letzten Sonntag in unserer Synagoge

Herr Kaufmann Aron aus Frankfurt am Main über 'Die Aufgaben des

gesetzestreuen Judentums in der Gegenwart.' Redner wies auf die Ursachen

des religiösen Niedergangs aller gesetzestreu Gesinnten auf dem flachen

lande hin und empfahl den Zusammenschluss aller gesetzestreu Gesinnten von

Stadt und Land. Nachdem Herr Aron über die Ziele und Bestrebungen der

'Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums' einiges ausgeführt

hatte, erklärten sämtliche Gemeindemitglieder ihren Beitritt zu

derselben. Der Verlauf der Versammlung bewies zur Genüge, dass in unserer

Gemeinde noch echte Frömmigkeit vorhanden ist, und dass sich der von

unserem früheren Lehrer Jaffé, während seiner langjährigen, hiesigen Tätigkeit

eingepflanzte religiöse Geist treu erhalten hat." |

Hauptversammlung des Brautausstattungsvereins in Lorsch

und Spende von Lazarus Oppenheimer aus Lindolsheim (1910)

Anmerkung: Lazarus Oppenheimers Vorfahren

stammten aus Kleinhausen bei Lorsch. Die in Kleinhausen lebenden jüdischen

Familien gehörten zur Lorscher Gemeinde. Einer der beiden Gründer der Firma

"Adler & Oppenheimer" - zeitweilig der größte Konzern der europäischen

Lederindustrie - war Ferdinand Oppenheimer, der in Kleinhausen geboren ist und

sich 1871 in Straßburg niedergelassen hatte. Zur Firma vgl. Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Adler_%26_Oppenheimer und

Seite zu Lingolsheim.

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Januar 1910: "Lorsch

(Hessen). Am Erew Rausch-Chaudesch Sch'wat (= Vorabend zum 1. Schwat)

wurde die alljährliche Hauptversammlung des hiesigen

Brautausstattungsvereins (Chewro kaddischoh 'Hachnoßas Kalloh')

abgehalten. Der seitherige Vorstand, dessen Vorsitzender der

Gemeindevorsteher Herr Simon Lorch ist, wurde durch Zuruf

wiedergewählt und wegen des alljährlichen Vereinsessens der Jahresbeitrag

von 10 M. auf 12 M. erhöht. Nach Schluss der Versammlung fand in der

Synagoge zu Lorsch der übliche Jaum-Kippur-koton-Gottesdienst statt, in dem

das Vereinsmitglied, Herr Lehrer B. Rohrheimer -

Biblis, das Amt des Vorbeters versah.

Anschließend an den Gottesdienst fand in den Räumlichkeiten des

Vereinsvorsitzenden ein Festessen statt, bei dem sich die Mitglieder

von nah und fern für einige Stunden geselligen Zusammenseins gern ein

Stelldichein gaben. Herr Lehrer Jaffé von Lorsch gab diesem

Bewusststein gemeinsamer Arbeit Ausdruck in seinen Worten, mit denen er an

die Gründung der ersten jüdischen Chewroh erinnerte - an die Geburt des

jüdischen Volkes in der Erlösungsnacht. Lehrer Rohrheimer knüpfte

seine Worte an das Tefillingebot an und stellte so das Judentum als eine

Religion der Tat hin, die zur Ausübung sittliche Handlungsweise, Mitzwaus,

verpflichtet und dadurch das Glauben und das Aufstellen von Glaubenslehren

stark in den Hintergrund stellt. Wie das Gesamtjudentum im Großen, so hat

unsere 'Kippe' im Kleinen die sittliche Tat zum Vereinszweck und in ihrer

Tätigkeit schon viele Saaten des Segens und der Liebe ausgestreut. Herr

Dr. Mainzer - Alzey pries den

Erew-Rausch-Chaudesch Sch'wat als das Einigungsband der 'Jungen' und der

'Alten'. Im Jahre 1912 beabsichtigt der Verein sein 100-jähriges Bestehen in

einem größeren Stiftungsfest zu feiern. Wie im letzten Jahre, so wurden auch

in diesem namhafte Beiträge von Seiten aller Mitglieder zu diesem Zweck

gezeichnet. Herr Lazarus Oppenheimer aus

Lingolsheim spendete für die Firma

Adler und Oppenheimer in Straßburg 100 M. Das Tischgebet wurde nun

versteigert und dann trennte man sich mit dem Wunsche eines fröhlichen

Wiedersehens bei der 'Jahrhundertfeier'." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Januar 1910: "Lorsch

(Hessen). Am Erew Rausch-Chaudesch Sch'wat (= Vorabend zum 1. Schwat)

wurde die alljährliche Hauptversammlung des hiesigen

Brautausstattungsvereins (Chewro kaddischoh 'Hachnoßas Kalloh')

abgehalten. Der seitherige Vorstand, dessen Vorsitzender der

Gemeindevorsteher Herr Simon Lorch ist, wurde durch Zuruf

wiedergewählt und wegen des alljährlichen Vereinsessens der Jahresbeitrag

von 10 M. auf 12 M. erhöht. Nach Schluss der Versammlung fand in der

Synagoge zu Lorsch der übliche Jaum-Kippur-koton-Gottesdienst statt, in dem

das Vereinsmitglied, Herr Lehrer B. Rohrheimer -

Biblis, das Amt des Vorbeters versah.

Anschließend an den Gottesdienst fand in den Räumlichkeiten des

Vereinsvorsitzenden ein Festessen statt, bei dem sich die Mitglieder

von nah und fern für einige Stunden geselligen Zusammenseins gern ein

Stelldichein gaben. Herr Lehrer Jaffé von Lorsch gab diesem

Bewusststein gemeinsamer Arbeit Ausdruck in seinen Worten, mit denen er an

die Gründung der ersten jüdischen Chewroh erinnerte - an die Geburt des

jüdischen Volkes in der Erlösungsnacht. Lehrer Rohrheimer knüpfte

seine Worte an das Tefillingebot an und stellte so das Judentum als eine

Religion der Tat hin, die zur Ausübung sittliche Handlungsweise, Mitzwaus,

verpflichtet und dadurch das Glauben und das Aufstellen von Glaubenslehren

stark in den Hintergrund stellt. Wie das Gesamtjudentum im Großen, so hat

unsere 'Kippe' im Kleinen die sittliche Tat zum Vereinszweck und in ihrer

Tätigkeit schon viele Saaten des Segens und der Liebe ausgestreut. Herr

Dr. Mainzer - Alzey pries den

Erew-Rausch-Chaudesch Sch'wat als das Einigungsband der 'Jungen' und der

'Alten'. Im Jahre 1912 beabsichtigt der Verein sein 100-jähriges Bestehen in

einem größeren Stiftungsfest zu feiern. Wie im letzten Jahre, so wurden auch

in diesem namhafte Beiträge von Seiten aller Mitglieder zu diesem Zweck

gezeichnet. Herr Lazarus Oppenheimer aus

Lingolsheim spendete für die Firma

Adler und Oppenheimer in Straßburg 100 M. Das Tischgebet wurde nun

versteigert und dann trennte man sich mit dem Wunsche eines fröhlichen

Wiedersehens bei der 'Jahrhundertfeier'."

|

Hundertjähriges Jubiläum des Braut-Ausstattungsvereines

(1912)

Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. Februar 1912: "Lorsch.

Der Braut-Ausstattungsverein (Chewrah

kadischa wehachnosaß kaloh) beging sein 100jähriges Jubiläum. Auf

Anregung Landrabbiners Dr. Marx wurde während der Festessens auch von den

Frauen ein gleicher Verein gegründet." Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. Februar 1912: "Lorsch.

Der Braut-Ausstattungsverein (Chewrah

kadischa wehachnosaß kaloh) beging sein 100jähriges Jubiläum. Auf

Anregung Landrabbiners Dr. Marx wurde während der Festessens auch von den

Frauen ein gleicher Verein gegründet." |

Publikation "Gedenkblätter zur Erinnerung an das 175jährige Jubiläum des

Wohltätigkeitsvereins im ehemaligen Amt Starkenburg (Sitz Lorsch) 1739-1914.

Von Dr. phil. Moritz Mainer - Frankfurt am Main (1916).

Artikel

im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Juni 1916:

"Gedenkblätter zur Erinnerung an das 175-jährige Jubiläum

des Wohltätigkeitsvereins im ehemaligen Amt Starkenburg (Sitz Lorsch)

1739-1914. Von Dr. phil. Moritz Mainzer – Frankfurt am Main. Artikel

im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Juni 1916:

"Gedenkblätter zur Erinnerung an das 175-jährige Jubiläum

des Wohltätigkeitsvereins im ehemaligen Amt Starkenburg (Sitz Lorsch)

1739-1914. Von Dr. phil. Moritz Mainzer – Frankfurt am Main.

Diese Gedenkblätter stellen eine sehr verdienstvolle Arbeit dar.

Denn aus ihnen wehr der starke Geist der alten treu-jüdischen

Familiengeschichte, der heute mehr denn jemals von Bedeutung für unsere jüdische

Gegenwart ist. Im Rahmen einer Vereingeschichte spielt sich hier ein Stück

Leben und sterben einer kleinen Landgemeinde vor uns ab, wie sie für die

vergangene Zeit typisch ist. Darin liegt auch der besondere Wert dieser

Arbeit, dass sie in der Darstellung der Geschichte eines Wohltätigkeitsvereins,

wie sie zu Hunderten im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland blühten,

die typischen kulturhistorischen Züge der jüdischen Landgemeinde

aufweist.

Wir sehen hier, wie das jüdische Leben noch im Mittelpunkt alles Denkens

und Schaffens unserer Ahnen stand, wie ihnen kein Gegenstand zu gering und

keine Mühe zu groß schien, wenn das innere jüdische Leben, das echter

Menschenliebe und edlem Wohl tun geweiht war, dadurch gestärkt wurde. Die

Lokalgeschichte, die auch dem genealogischen Forscher viel Material

bietet, wird hierdurch Beitrag zur inneren Kulturgeschichte der deutschen

Juden in den beiden letzten Jahrhunderten.

Wir erfahren, wie wenig vereinsmäßig dieser Verein geleitet, wie seine

Sitzungen ohne Protokoll geführt wurden, wie aber trotzdem der Zweck des

Vereins, die Liebestat selbstlos geübt wurde. Wir lernen die bescheidenen

Freuden der deutschen Landjuden kennen, die aber doch in ihrer

Schlichtheit und Einfachheit tief ans Herz griffen. Die ganze entwürdigende

Rechtlosigkeit unserer Altvorderen empfinden wir beim lesen dieser Denkblätter,

denn nicht einmal das Begräbnis wurde diesen Ausgeschlossenen ohne

Zollhinterlegung gestattet. Die Vereinssatzungen waren 32 Paragraphen,

entsprechend der Zahl des Werkes 'leiw’. Von 14 Männern wurde der

Verein begründet, vielleicht hinweisend auf 'jad’ (sc. der Zahlenwert

[J = 10 + D = 4] des hebräischen Wortes Jad = Hand ist 14), das tatvolle

Handanlegen damit bezeichnend. Alt und Neuvorsteher leiten die Vereinigung

und haben auch das Recht der Strafverhängung.

Der Verein, der als Krankenpflege- und Beerdigungsverein begründet

wurde, erweiterte später seine Ziele durch Angliederung eines

Brautausstattungsvereins und wirkt auch in dieser Hinsicht sehr

segensreich. Er war wohl der vornehmste und tätigste Verein der Zeit, und

alljährlich auf dem Brudermahl hält auch die Freude in dem kreise der

Mitglieder Einzug, und der silberne Pokal, mit den Sternbildern und

Emblemen der jüdischen Stämme reich verziert, macht die Runde.

Alles in allem, eine sehr fleißige, interessante und gehaltvolle Arbeit,

die uns aus dem damals kraftvollen jüdischen Landleben, die alte längst

verklungene Zeit wieder hervorzaubert mit all deren Leid, aber auch ihren

stillen Freuden. W."

|

Zum Tod von Jacob Lorch, Vertrauensmann des "Central-Vereins" in Lorsch

(1928)

Artikel in

der "Centralvereins-Zeitung" vom 10. August 1928: "Durch das Hinscheiden

unseres Vertrauensmannes in Lorsch (Hessen), Herr Jacob Lorsch, erleiden

wir einen schmerzlichen Verlust. In seiner Treue zum Judentum, seinem

Gemeinsinn, seiner entschlossenen und großzügigen Art und seinem

Eintreten für unsere Ideale war er ein Vorbild, dem seine Kinder

nachstreben." Artikel in

der "Centralvereins-Zeitung" vom 10. August 1928: "Durch das Hinscheiden

unseres Vertrauensmannes in Lorsch (Hessen), Herr Jacob Lorsch, erleiden

wir einen schmerzlichen Verlust. In seiner Treue zum Judentum, seinem

Gemeinsinn, seiner entschlossenen und großzügigen Art und seinem

Eintreten für unsere Ideale war er ein Vorbild, dem seine Kinder

nachstreben." |

| |

Anzeige in

der "Centralvereins-Zeitung" vom 10. August 1928: "Heute Nacht ist unser

innigst geliebter treu sorgender Vater, unser lieber Großvater,

Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel Herr Jakob Lorch im 59.

Lebensjahre von uns geschieden. Alfred Lorch und Frau Fränze geb.

Oppenheimer, Karl Kahn und Frau Paula geb. Lorch. Julius Strauss und Frau

Irma geb. Lorch. Leo Lorch. Lorsch (Hessen), Michelstadt im Odenwald, New

York den 15. Aw 5688 / 1. August 1928". Anzeige in

der "Centralvereins-Zeitung" vom 10. August 1928: "Heute Nacht ist unser

innigst geliebter treu sorgender Vater, unser lieber Großvater,

Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel Herr Jakob Lorch im 59.

Lebensjahre von uns geschieden. Alfred Lorch und Frau Fränze geb.

Oppenheimer, Karl Kahn und Frau Paula geb. Lorch. Julius Strauss und Frau

Irma geb. Lorch. Leo Lorch. Lorsch (Hessen), Michelstadt im Odenwald, New

York den 15. Aw 5688 / 1. August 1928". |

Berichte über

einzelne Personen aus der Gemeinde

Tragische Geschichte mit der "Bitte um Auskunft" nach dem

Verschwinden von Jette Abraham (1867)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1867: "Bitte um

Auskunft: Unsere achtzehnjährige Tochter, Jette Abraham aus Lorsch an der

Bergstraße, ist von uns Donnerstag, den 18. Juli, nach Reichelsheim im

Odenwalde geschickt worden, um daselbst bestellte Putzwaren abzuliefern; am

darauf folgenden Monate, den 22. Juli, ist sie nach Darmstadt zurückgekehrt und

seitdem spurlos verschwunden. Alle bisherigen Nachforschungen waren vergeblich.

Die tief betrübten Eltern richten die ergebene Bitte an Juden, der über den

Verbleib ihrer obgenannten Tochter Auskunft zu erteilen imstande ist, ihnen

Nachricht zukommen zu lassen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1867: "Bitte um

Auskunft: Unsere achtzehnjährige Tochter, Jette Abraham aus Lorsch an der

Bergstraße, ist von uns Donnerstag, den 18. Juli, nach Reichelsheim im

Odenwalde geschickt worden, um daselbst bestellte Putzwaren abzuliefern; am

darauf folgenden Monate, den 22. Juli, ist sie nach Darmstadt zurückgekehrt und

seitdem spurlos verschwunden. Alle bisherigen Nachforschungen waren vergeblich.

Die tief betrübten Eltern richten die ergebene Bitte an Juden, der über den

Verbleib ihrer obgenannten Tochter Auskunft zu erteilen imstande ist, ihnen

Nachricht zukommen zu lassen.

Lorsch a.d. Bergstraße, den 15. August 1867. Löb Abraham und Frau."

|

Zum Tod (Suizid) des Albert Hirsch aus Mannheim (1869)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. April 1869: "Lorsch an der Bergstraße.

Ein nicht freudiges Ereignis hat sich am verflossenen … in dieser

Gemeinde zugetragen. Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. April 1869: "Lorsch an der Bergstraße.

Ein nicht freudiges Ereignis hat sich am verflossenen … in dieser

Gemeinde zugetragen.

Herr Albert Hirsch aus Mannheim, Ingenieur und Eisenbahnunternehmer an der

ihrer Vollendung nahen Worms-Bensheimer Bahn, hat am 30. März seinem

jungen tatkräftigen Leben durch Erschießen ein Ende gemacht.

Herr Hirsch, ein Jehudi, aber

leider nur dem Namen nach, war den Vorschriften unserer heiligen Religion

ganz entfremdet. Sogar am verflossenen Jom

Kippur sah man denselben auf der Bahnstrecke seinen gewöhnlichen

Beschäftigungen obliegen.

In seinem sonstigen leben soll er sehr menschenfreundlich, sehr tüchtig

in seinem Fache und gewissenhaft in seinen Geschäften gewesen sein. Das

zeigte sich auch bei seinem Leichenbegängnisse, an welchem sich fast alle

hiesigen Honoratioren, das ganze Aufsichtspersonal der zu erbauenden

Eisenbahn, viele Mitglieder des hiesigen Ortsvorstandes und noch viele

andere Christen beteiligten.

Dass sich die hiesigen Jehudim,

obwohl Herr Hirsch ihnen im Leben ferne gestanden, nicht zurückzogen, ist

selbstverständlich.

Da der Tod nicht unmittelbar nach dem Schusse erfolgt (Hirsch lebte noch

einen halben Tag und starb auf seinem Bette in Gegenwart eines großen

Teiles der Gemeinde unter Anerkennung des Einig-einzigen Sch’ma Jisrael usw.), da ferner der Selbstmord höchst

wahrscheinlich, aber doch nicht unzweifelhaft nachgewiesen werden konnte,

so erzeigten wir dem Dahingegangenen alle Liebesdienste, die wir auch

einem anderen Toten schuldig sind. – Der Einsender dieser Zeilen sprach

an der Bahre einige Worte über das tragische ende des Dahingegangenen.

Ausgehend von den Worten (Zitat)

suchte er von dem Wahne zu warnen, als ob dieses Leben das ganze Ziel des

Menschen, als ob mit dem Tode Alles abgeschlossen sei etc. etc.; er suchte

aber auch nachzuweisen, dass wir in unserem Urteile über die Handlungen

des Nächsten nie zu strenge sein dürften, da wir Alle menschlichen

Schwachen unterworfen, und einst vor dem Könige aller Könige

Rechenschaft über unsere Handlungen abzulegen haben.

Unser Streben müsse nur dahin gerichtet sein, für alle, auch für die

unglücklichsten Fälle des menschlichen Lebens, eine Stütze zu haben,

welche uns nie sinken lasse! Diese Stütze bilde der Glaube, dass der Gerechte in der Wahrheit bleibe. – Der Fromme lebt in und für

seinen Glauben, und er bleibe aufrecht in den heftigsten Stürmen des

Lebens.

Diese wenigen Worte, verbunden mit der Beteiligung der ganzen hiesigen

Gemeinde am Leichenbegängnisse, machten einen wohltuenden Eindruck auf

den gebildeten Teil der ganz katholischen hiesigen Bevölkerung; nur die

Geistlichkeit soll sich missbilligend darüber geäußert haben, dass man

einen Selbstmörder wie einen anderen Menschen behandele! – (Nach jüdischem

Religionsgesetze wird nur Derjenige als Selbstmörder betrachtet, welcher

vor Zeugen vorher die Absicht des Selbstmordes dargetan und denselben in

Gegenwart von Zeugen ausgeführt hat. – Jore Deah Cap. 345 § 2 –

Redaktion)." |

Zum Tod von Salomon Abraham (1886)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1886: "Von der Bergstraße.

Wenn der Monat Aw eintritt, beschränkt man die Freude. Auf doppelte Weise

kam dieser Satz in der Gemeinde Lorsch zur Anwendung; denn abgesehen von

der allgemeinen Trauer im Monat Aw wurde sie noch außerdem in tiefe

Trauer versetzt durch den am 13. Aw erfolgten Heimgang ihres ältesten

Mitgliedes Salomon Abraham, Sohn des durch seine bedeutende jüdische

Gelehrsamkeit und Frömmigkeit ausgezeichneten Rabbi

Salmon Lorsch – das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen. Und

diese allgemeine Trauer war eine gerechte. War doch der Entschlafene das

Muster eines jüdischen Mannes, hervorragend durch Frömmigkeit, stets

festhaltend an den Satzungen unserer heiligen Tora, in der er sich ein großes

Wissen angeeignet. Überall wurde er geliebt und verehrt. Jedem war er ein

wahrer Freund und gewissenhafter Ratgeber. Mit inniger Freude nahm er Gäste

bei sich auf und sah es mit Wonne, wen sich Gäste an seinem Tische

labten, obschon er selbst mit Glücksgütern nicht gesegnet war. In seinem

Hause versammelte sich die ganze Gemeinde; seine Worte, mit köstlichen

Witzen gewürzt, wurden gerne gehört, und seine Zurechtweisungen von

jedem gerne angenommen. Nach all diesem war es kein Wunder, dass zu seinem

Leichenbegängnisse sich so viele Menschen aus der ganzen Umgegend

eingefunden hatten, um dem Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Dem

allgemeinen Schmerze gab zuerst unter Zugrundelegung des am Eingang erwähnten

Satzes mit vor Tränen erstickter Stimme der Schwiegersohn des

Verstorbenen Herr Rohrheimer aus Biblis Ausdruck; dann folgte Herr Lehrer

Jaffé aus Lorsch, der die Tugenden des Dahingeschiedenen, wie ich sie nur

teilweise angeführt, in ergreifenden Worten schilderte; es würde zu weit

führen, wenn ich alles einzeln wiedergeben wollte. Schließlich konnte es

sich der greife Vorstand der Lorscher Chawera

Herr Sinsheim aus Bierstadt, nicht versagen, seinem Freunde ein letztes

Lebewohl nachzurufen, indem er noch hervorhob, dass es dem Verblichenen

vergönnt gewesen, seine Kinder zu edlen Menschen heranwachsen zu sehen,

die es sich zur Pflicht gemacht, die Eltern aufs höchste zu ehren. Dem

anwesenden jüngsten Sohne, Herrn Prediger S. Abraham in Stuttgart, war es

nicht möglich, seinen großen Schmerz in Worte zu kleiden. Möge der Allgütige

der trauernden Witwe, die im wahren sinne des Wortes alle Eigenschaften

einer echten Eschet chajil

(wackeren Frau) besitzt und 44 Jahre lang mit dem selig Entschlafenen in

Liebe verbunden war, Trost wie auch den Kindern Kraft geben, den sie

betroffenen Verlust in Ergebung zu tragen. Ihm aber möge in den lichten Höhen

der Lohn zuteil werden, der alle Frommen und Edeln erwartet. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1886: "Von der Bergstraße.

Wenn der Monat Aw eintritt, beschränkt man die Freude. Auf doppelte Weise

kam dieser Satz in der Gemeinde Lorsch zur Anwendung; denn abgesehen von

der allgemeinen Trauer im Monat Aw wurde sie noch außerdem in tiefe

Trauer versetzt durch den am 13. Aw erfolgten Heimgang ihres ältesten

Mitgliedes Salomon Abraham, Sohn des durch seine bedeutende jüdische

Gelehrsamkeit und Frömmigkeit ausgezeichneten Rabbi

Salmon Lorsch – das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen. Und

diese allgemeine Trauer war eine gerechte. War doch der Entschlafene das

Muster eines jüdischen Mannes, hervorragend durch Frömmigkeit, stets

festhaltend an den Satzungen unserer heiligen Tora, in der er sich ein großes

Wissen angeeignet. Überall wurde er geliebt und verehrt. Jedem war er ein

wahrer Freund und gewissenhafter Ratgeber. Mit inniger Freude nahm er Gäste

bei sich auf und sah es mit Wonne, wen sich Gäste an seinem Tische

labten, obschon er selbst mit Glücksgütern nicht gesegnet war. In seinem

Hause versammelte sich die ganze Gemeinde; seine Worte, mit köstlichen

Witzen gewürzt, wurden gerne gehört, und seine Zurechtweisungen von

jedem gerne angenommen. Nach all diesem war es kein Wunder, dass zu seinem

Leichenbegängnisse sich so viele Menschen aus der ganzen Umgegend

eingefunden hatten, um dem Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Dem

allgemeinen Schmerze gab zuerst unter Zugrundelegung des am Eingang erwähnten

Satzes mit vor Tränen erstickter Stimme der Schwiegersohn des

Verstorbenen Herr Rohrheimer aus Biblis Ausdruck; dann folgte Herr Lehrer

Jaffé aus Lorsch, der die Tugenden des Dahingeschiedenen, wie ich sie nur

teilweise angeführt, in ergreifenden Worten schilderte; es würde zu weit

führen, wenn ich alles einzeln wiedergeben wollte. Schließlich konnte es

sich der greife Vorstand der Lorscher Chawera

Herr Sinsheim aus Bierstadt, nicht versagen, seinem Freunde ein letztes

Lebewohl nachzurufen, indem er noch hervorhob, dass es dem Verblichenen

vergönnt gewesen, seine Kinder zu edlen Menschen heranwachsen zu sehen,

die es sich zur Pflicht gemacht, die Eltern aufs höchste zu ehren. Dem

anwesenden jüngsten Sohne, Herrn Prediger S. Abraham in Stuttgart, war es

nicht möglich, seinen großen Schmerz in Worte zu kleiden. Möge der Allgütige

der trauernden Witwe, die im wahren sinne des Wortes alle Eigenschaften

einer echten Eschet chajil

(wackeren Frau) besitzt und 44 Jahre lang mit dem selig Entschlafenen in

Liebe verbunden war, Trost wie auch den Kindern Kraft geben, den sie

betroffenen Verlust in Ergebung zu tragen. Ihm aber möge in den lichten Höhen

der Lohn zuteil werden, der alle Frommen und Edeln erwartet. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Bella Lorch (1887)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1887: "Lorsch

(Hessen) (hebräisch und deutsch:) 'Eine Frau, die erfüllt ist von Gottesfurcht,

verdient gerühmt zu werden.’ Einer solchen gottesfürchtigen Frau

sollen folgende Zeilen gewidmet sein. Am verflossenen 5.

Marcheschwan verstarb hier im Alter von 83 Jahren Frau Bella Lorch,

eine jener jüdischen Frauengestaltet, deren Charakter nur in jenem

herrlichen Liede des weisen Königs Salomon Eschet

Chajil seine volle Würdigung findet. Sie konnte mit Beruhigung auf

ihr zurückgelegtes hohes Alter zurückblicken, denn es war ein Leben voll

edlen Wirkens und frommer Strebsamkeit. Sie war die würdige Gattin ihres

vor ca. 14 Jahren verstorbenen Gemahls, Herrn Model Lorch – seligen

Andenkens, dessen Frömmigkeit und edle Gesinnungen noch heute in der

ganzen Umgegend gerühmt werden. Von geringen Anfängen zu hohem Wohlstand

sich in strenger Rechtlichkeit durch Fleiß und Ausdauer emporringend,

hatte sich dieses edle Paar nicht als Besitzer des irdischen Gutes,

sondern stets nur als die von Gott eingesetzten Verwalter desselben

betrachtet, und erfüllten sie als solche ihre Pflichten auf das

Gewissenhafteste; sie spendeten nicht nur bei jeder sich darbietenden

Gelegenheit mit vollen Händen, sondern auch ihr Haus war eine Zufluchtsstätte

für alle Armen und Bedrängten, denen sie wirksame Helfer in der Not

waren. All ihr tun war durchseelt vom Geiste der Religiosität und der

Gottesfurcht, wovon die Erziehung ihrer Kinder zu edel denkenden Menschen

und zu wahrhaft frommen Jehudim das beste Zeugnis ablegt. Zum Öfteren äußerte

die edle Greisin tränenden Auges ihre Freude darüber, dass ihr vom Allgütigen

vergönnt sei, sich von solchen Kindern umgeben zu sehen, die für Jüdischkeit

Herz und Sinn haben. Und wahrlich! Ihr Stolz und ihre Freude waren

vollkommen berechtigt. Seit einer Reihe von Jahren nehmen ihre Söhne den

Vorsitz im Vorstande der hiesigen Gemeinde ein, und ist nicht zum

Mindesten deren Wirken und Einfluss das Verdienst zuzuschreiben, dass in

hiesiger Gemeinde noch der Geist des alten unmodifizierten Judentums

herrscht und allem jüdisch-Religiösen das größte Interesse

entgegengebracht wird. – So wurde hier vor etwa 2 Jahren unter strenger

Wahrnehmung aller religionsgesetzlichen Anforderungen eine neue

komfortabel erbaute Synagoge eingeweiht, woran sich dann die Herstellung

aller anderen Gemeindeinstitutionen anreihte, Unternehmungen,

die sowohl von der Opferwilligkeit aller Gemeindemitglieder für

alles Religiöse, als auch von der unerschütterlichen Energie des

Vorstandes zeugen, dessen Vorsitz gegenwärtig Herr Simon Lorch, jüngster

Sohn der edeln Verstorbenen, inne hat. – An der Nahre der

Dahingeschiedenen hielt Herr Rabbiner Dr. Marx aus Darmstadt die

Trauerrede, in welcher er mit ergreifenden Worten die hohen Vorzüge der

Entschlafenen schilderte, deren tugendhaftes Leben des Anwesenden als

Beispiel empfehlend. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1887: "Lorsch

(Hessen) (hebräisch und deutsch:) 'Eine Frau, die erfüllt ist von Gottesfurcht,

verdient gerühmt zu werden.’ Einer solchen gottesfürchtigen Frau

sollen folgende Zeilen gewidmet sein. Am verflossenen 5.

Marcheschwan verstarb hier im Alter von 83 Jahren Frau Bella Lorch,

eine jener jüdischen Frauengestaltet, deren Charakter nur in jenem

herrlichen Liede des weisen Königs Salomon Eschet

Chajil seine volle Würdigung findet. Sie konnte mit Beruhigung auf

ihr zurückgelegtes hohes Alter zurückblicken, denn es war ein Leben voll

edlen Wirkens und frommer Strebsamkeit. Sie war die würdige Gattin ihres

vor ca. 14 Jahren verstorbenen Gemahls, Herrn Model Lorch – seligen

Andenkens, dessen Frömmigkeit und edle Gesinnungen noch heute in der

ganzen Umgegend gerühmt werden. Von geringen Anfängen zu hohem Wohlstand

sich in strenger Rechtlichkeit durch Fleiß und Ausdauer emporringend,

hatte sich dieses edle Paar nicht als Besitzer des irdischen Gutes,

sondern stets nur als die von Gott eingesetzten Verwalter desselben

betrachtet, und erfüllten sie als solche ihre Pflichten auf das

Gewissenhafteste; sie spendeten nicht nur bei jeder sich darbietenden

Gelegenheit mit vollen Händen, sondern auch ihr Haus war eine Zufluchtsstätte

für alle Armen und Bedrängten, denen sie wirksame Helfer in der Not

waren. All ihr tun war durchseelt vom Geiste der Religiosität und der

Gottesfurcht, wovon die Erziehung ihrer Kinder zu edel denkenden Menschen

und zu wahrhaft frommen Jehudim das beste Zeugnis ablegt. Zum Öfteren äußerte

die edle Greisin tränenden Auges ihre Freude darüber, dass ihr vom Allgütigen

vergönnt sei, sich von solchen Kindern umgeben zu sehen, die für Jüdischkeit

Herz und Sinn haben. Und wahrlich! Ihr Stolz und ihre Freude waren

vollkommen berechtigt. Seit einer Reihe von Jahren nehmen ihre Söhne den

Vorsitz im Vorstande der hiesigen Gemeinde ein, und ist nicht zum

Mindesten deren Wirken und Einfluss das Verdienst zuzuschreiben, dass in

hiesiger Gemeinde noch der Geist des alten unmodifizierten Judentums

herrscht und allem jüdisch-Religiösen das größte Interesse

entgegengebracht wird. – So wurde hier vor etwa 2 Jahren unter strenger

Wahrnehmung aller religionsgesetzlichen Anforderungen eine neue

komfortabel erbaute Synagoge eingeweiht, woran sich dann die Herstellung

aller anderen Gemeindeinstitutionen anreihte, Unternehmungen,

die sowohl von der Opferwilligkeit aller Gemeindemitglieder für

alles Religiöse, als auch von der unerschütterlichen Energie des

Vorstandes zeugen, dessen Vorsitz gegenwärtig Herr Simon Lorch, jüngster

Sohn der edeln Verstorbenen, inne hat. – An der Nahre der

Dahingeschiedenen hielt Herr Rabbiner Dr. Marx aus Darmstadt die

Trauerrede, in welcher er mit ergreifenden Worten die hohen Vorzüge der

Entschlafenen schilderte, deren tugendhaftes Leben des Anwesenden als

Beispiel empfehlend. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Jette Abraham (1892)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1892: "Lorsch (Hessen). Am

Mittwoch, den 18. Mai wurde hier eine Frau zu Grabe geleitet, die es wohl

verdienst, dass ihr ein ehrendes Andenken auch in weiteren Kreisen bewahrt

werde. Frau Jette Abraham vereinigte in sich all jene Frauentugenden, wie

sie nur in dem herrlichen Liede Eschet

Chajil völlig gewürdigt werden. Ihre Lebensaufgabe scheint sie nur

in der Betätigung von Tora,

Gottesdienst und Wohltätigkeit erblickt zu haben. Denn in diesem

Sinne erzog sie ihre Kinder zu Frömmigkeit und Gottesfurcht, in diesem

Sinne pflegte sie fleißig den synagogalen und häuslichen Gottesdienst

und in demselben Sinne ließ sie, trotz ihrer bescheidenen Verhältnisse,

keine Gelegenheit vorübergehen, Gerechtigkeit und Gastfreundschaft

auszuüben. Ihr mildes gewinnendes Wesen zog ihr alle Herzen in Liebe und

Verehrung zu, wovon die allgemeine Beteiligung bei der Beerdigung das beste Zeugnis abgab. An der Bahre haben ihr

Schwiegersohn, Herr Lehrer Rohrheimer aus Biblis, ihr Sohn, Herr Prediger

S. Abraham aus Stuttgart, sowie Herr Lehrer Jaffé von hier der

allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Ihre Seele sei eingebunden in den

Bund des Lebens". Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1892: "Lorsch (Hessen). Am

Mittwoch, den 18. Mai wurde hier eine Frau zu Grabe geleitet, die es wohl

verdienst, dass ihr ein ehrendes Andenken auch in weiteren Kreisen bewahrt

werde. Frau Jette Abraham vereinigte in sich all jene Frauentugenden, wie

sie nur in dem herrlichen Liede Eschet

Chajil völlig gewürdigt werden. Ihre Lebensaufgabe scheint sie nur

in der Betätigung von Tora,

Gottesdienst und Wohltätigkeit erblickt zu haben. Denn in diesem

Sinne erzog sie ihre Kinder zu Frömmigkeit und Gottesfurcht, in diesem

Sinne pflegte sie fleißig den synagogalen und häuslichen Gottesdienst

und in demselben Sinne ließ sie, trotz ihrer bescheidenen Verhältnisse,

keine Gelegenheit vorübergehen, Gerechtigkeit und Gastfreundschaft

auszuüben. Ihr mildes gewinnendes Wesen zog ihr alle Herzen in Liebe und

Verehrung zu, wovon die allgemeine Beteiligung bei der Beerdigung das beste Zeugnis abgab. An der Bahre haben ihr

Schwiegersohn, Herr Lehrer Rohrheimer aus Biblis, ihr Sohn, Herr Prediger

S. Abraham aus Stuttgart, sowie Herr Lehrer Jaffé von hier der

allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Ihre Seele sei eingebunden in den

Bund des Lebens". |

Spätes Kinderglück für Lion Lorch

und Mina geb. Wolff (1903)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1903: "Lorsch.

Das Haupt der israelitischen Gemeinde Lorsch hat ein merkwürdig

glückliches Ereignis zu verzeichnen, das die allgemeine Aufmerksamkeit

auf sich lenkt. Im Jahre 1878 nämlich verheiratete sich Herr Lion Lorch

mit Fräulein Mina Wolff. Sie lebten glücklich, und in Gottes Wegen

wandelnd, bewährten sie sich auch durch ihre edlen Taten und

segensreiches Wirken zu Gunsten der Gemeinde. Herr Lorch wurde auch

seinerzeit zum Gemeindevorsteher ausersehen. Nur Eins bedrückte sie, dass

sie kinderlos waren. Zum Glück segnete sie der liebe Gott zur silbernen

Hochzeitsfeier und Frau Mina Lorch geb. Wolff ist am Erew Rosch ha Schono

(sc. am Tag vor Neujahr) von einem Knäblein entbunden worden. Wir

wünschen ihnen hierzu unsern herzlichsten Masel tow." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1903: "Lorsch.

Das Haupt der israelitischen Gemeinde Lorsch hat ein merkwürdig

glückliches Ereignis zu verzeichnen, das die allgemeine Aufmerksamkeit

auf sich lenkt. Im Jahre 1878 nämlich verheiratete sich Herr Lion Lorch

mit Fräulein Mina Wolff. Sie lebten glücklich, und in Gottes Wegen

wandelnd, bewährten sie sich auch durch ihre edlen Taten und

segensreiches Wirken zu Gunsten der Gemeinde. Herr Lorch wurde auch

seinerzeit zum Gemeindevorsteher ausersehen. Nur Eins bedrückte sie, dass

sie kinderlos waren. Zum Glück segnete sie der liebe Gott zur silbernen

Hochzeitsfeier und Frau Mina Lorch geb. Wolff ist am Erew Rosch ha Schono

(sc. am Tag vor Neujahr) von einem Knäblein entbunden worden. Wir

wünschen ihnen hierzu unsern herzlichsten Masel tow." |

| Anmerkung: der Junge ist am 21. September

(Tag vor Neujahr) geboren. |

Artikel zum Tod von Frau G. Wolff geb. Lorch (1904)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1904: "Lorsch

(Hessen), 23. Oktober. Unter größter Beteiligung, ohne Unterschied der

Konfession, wurde heute der irdischen Hülle der seligen Frau G. Wolff Witwe

geb. Lorch von hier, das letzte Geleite gegeben. Von Nah und Fern waren Freunde

und Bekannte herbeigeeilt. Um der Entschlafenen die letzte Ehre zu erweisen,

deren sie sich als Eschet Chajal (sc. "tüchtige

Frau") in des Wortes ausgiebigster Bedeutung wohl verdient gemacht hatte. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1904: "Lorsch

(Hessen), 23. Oktober. Unter größter Beteiligung, ohne Unterschied der

Konfession, wurde heute der irdischen Hülle der seligen Frau G. Wolff Witwe

geb. Lorch von hier, das letzte Geleite gegeben. Von Nah und Fern waren Freunde

und Bekannte herbeigeeilt. Um der Entschlafenen die letzte Ehre zu erweisen,

deren sie sich als Eschet Chajal (sc. "tüchtige

Frau") in des Wortes ausgiebigster Bedeutung wohl verdient gemacht hatte.

Wer die Verblichene näher kennen gelernt hatte, dem drängten sich bei dem

Gedanken an die edlen Eigenschaften der Dahingeschiedenen die Worte auf: "Eine

herrliche Zierde ist das Greisenalter, auf dem Wege der Gerechtigkeit wird es

erreicht".

Mit vollem Rechte findet dieser Satz unseres weisen Salomo auf unsere teure

Dahingeschiedene Anwendung. Reich an edlen Taten, begnadet mit einem liebevollen

Herzen, erreichte sie das Alter von 73 Jahren. Früh musste sie durch den

Verlust ihres Ehegatten, mit dem sie kaum zwei Jahre verbunden, das Leben von

seiner ernsten Seite kennen lernen. Doch als eine Frau gehören und erzogen in

echt rein-jüdischem Hause wusste sich die teure Entschlafene in ihrem seltenen

Gottvertrauen ihrem Geschicke hinzugeben. Ihre tugendhafte Führung, ihre große

Willensstärke und menschenfreundliches Entgegenkommen ließen sie gedeihen zum

Gliede einer edlen Menschenkette. War auch ihre geschäftliche Tätigkeit, die

sie mannesgleich vertrat, gar des Öfteren untermischt von manchem Tropfen

bitteren Wermuts, so vergaß sie doch nicht, ihren zwei geliebten Töchtern die

peinlich sorgfältigste Erziehung und in ihrem erhabenen Wohltätigkeitssinn

Notleidenden jeden Standes hilfeleistend Gutes angedeihen zu lassen. Ein

Familienleben, wie es die Dahingeschiedene führte, und dies noch in ihren

letzten Tagen ihren teuren Angehörigen gegenüber dokumentierte, kann nur als

musterhaft bezeichnet werden; unbeschreiblich war die Harmonie zwischen ihr und

ihrer Umgebung. Ihr Haus war gestützt und getragen von den drei Pfeilern, die

unsere Weisen nennen mit den Worten ämät

din weschalom (Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden), dies waren die Grundsätze,

die sich unsere liebe Unvergessliche zu eigen machte, und die ihr den großen

Ruf und das hohe Ansehen sicherten für alle Zeiten. Möge der Allmächtige

ihren Angehörigen Trost spenden. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens".

|

Zum Tod von Leopold Oppenheimer (1909)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. August 1909: "Lorsch

(Bergstraße). Am Tischo-be-Aw starb unser Gemeindemitglied Herr Leopold

Oppenheimer in Bad Soden. Die Beerdigung fand auf dem großen

Friedhof in

Alsbach statt. Herr Lehrer Jaffé rühmte in kurzen, kernigen Worten die

Tugenden, besonders die Friedfertigkeit und und Fleiß des Heimgegangenen.

Der Verstorbene stammt aus Kleinhausen und war ein Bruder des Begründers

der Weltfirma Adler und Oppenheimer in Straßburg, für die er bis zu

seinem Lebensende eifrig gearbeitet hat." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. August 1909: "Lorsch

(Bergstraße). Am Tischo-be-Aw starb unser Gemeindemitglied Herr Leopold

Oppenheimer in Bad Soden. Die Beerdigung fand auf dem großen

Friedhof in

Alsbach statt. Herr Lehrer Jaffé rühmte in kurzen, kernigen Worten die

Tugenden, besonders die Friedfertigkeit und und Fleiß des Heimgegangenen.

Der Verstorbene stammt aus Kleinhausen und war ein Bruder des Begründers

der Weltfirma Adler und Oppenheimer in Straßburg, für die er bis zu

seinem Lebensende eifrig gearbeitet hat." |

| |

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. August 1909: "Lorsch (Bergstraße),

29. Juli. Mit tiefem Schmerze erfüllte uns am 9.

Aw die Trauerbotschaft von dem Ableben unseres teuren

Gemeindemitgliedes, Herrn Leopold Oppenheimer aus

Bad Soden. Wohl kam es für

uns nicht überraschend, und doch war unsere Gemeinde in die größte

Aufregung, in die tiefste Trauer versetzt worden, als die Todeskunde hier eintraf. Am Erew Schabbat Kodesch

Nachamu war die Beerdigung auf dem großen

Friedhof in Alsbach, wo

sich Juden und Christen versammelt hatten, um ihrem treuren Bruder und

Freunde das letzte Geleite zu geben. Es blieb kein Auge tränenleer, als

Herr Lehrer Jaffé in kurzen, kernigen Worten den 55jährigen Lebensweg

des Heimgegangenen ausmalte. Wie der Erzvater konnte er die Jahre seines

Lebens als kurz und leidvoll schildern. 'Liebe die Arbeit' war sein

Losungswort. Hatten ihn die Werktage 'hinaus ins feindliche Leben’ gerufen, so verbrachte er den Schabbat im

Kreise der Familie und der Gemeinde. Da vergaß er nicht seinen Gott; er

nahm seinen Segen mit in die Alltagsbeschäftigung hierüber; über seinem

Hause ruhte der Schein, den die beglückenden Mizwot (Weisungen) ausstrahlen. Möge Gott den trauernden

Hinterbliebenen und der Gemeinde die Fülle seiner Trostes angedeihen

lassen. Seine Seele sei eingebunden

in den Bund des Lebens."

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. August 1909: "Lorsch (Bergstraße),

29. Juli. Mit tiefem Schmerze erfüllte uns am 9.

Aw die Trauerbotschaft von dem Ableben unseres teuren

Gemeindemitgliedes, Herrn Leopold Oppenheimer aus

Bad Soden. Wohl kam es für

uns nicht überraschend, und doch war unsere Gemeinde in die größte

Aufregung, in die tiefste Trauer versetzt worden, als die Todeskunde hier eintraf. Am Erew Schabbat Kodesch

Nachamu war die Beerdigung auf dem großen

Friedhof in Alsbach, wo

sich Juden und Christen versammelt hatten, um ihrem treuren Bruder und

Freunde das letzte Geleite zu geben. Es blieb kein Auge tränenleer, als

Herr Lehrer Jaffé in kurzen, kernigen Worten den 55jährigen Lebensweg

des Heimgegangenen ausmalte. Wie der Erzvater konnte er die Jahre seines

Lebens als kurz und leidvoll schildern. 'Liebe die Arbeit' war sein

Losungswort. Hatten ihn die Werktage 'hinaus ins feindliche Leben’ gerufen, so verbrachte er den Schabbat im

Kreise der Familie und der Gemeinde. Da vergaß er nicht seinen Gott; er

nahm seinen Segen mit in die Alltagsbeschäftigung hierüber; über seinem

Hause ruhte der Schein, den die beglückenden Mizwot (Weisungen) ausstrahlen. Möge Gott den trauernden

Hinterbliebenen und der Gemeinde die Fülle seiner Trostes angedeihen

lassen. Seine Seele sei eingebunden

in den Bund des Lebens." |

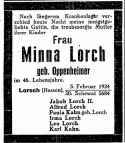

Todesanzeige für Minna Lorch geb. Oppenheimer (1924)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 21. Februar 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 21. Februar 1924:

"Nach längerem Krankenlager verschied heute nacht meine

innigstgeliebte Gattin, die treubesorgte Mutter ihrer Kinder, Frau

Minna Lorch geb. Oppenheimer

im 46. Lebensjahre. Lorsch (Hessen), den 5. Februar 1924 / 30.

Schewat 5684.

Jakob Lorch II Alfred Lorch Paula Kahn geb.

Lorch Irma Lorch Leo Lorch Karl Kahn."

|

Zum Tod von Mina Lorch (1928)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1928:

"Lorsch, 15. August (1928). Am Schabbat Nachamu (Schabbat

nach dem 9. Av, das war 4. August 1928), an ihrem 71.

Geburtstag, wurde Frau Mina Lorch, die Gattin des vor ungefähr anderthalb

Jahrzehnten ihr im Tode vorangegangenen langjährigen früheren Gemeindevorstehers,

Simon Lorch, in die ewige Heimat, zum Schabbat und Ruhetag für das

ewige Leben abberufen. Wenn zu den von König Salomon hervorgehobenen

Eigenschaften und Vorzüge einer wackeren Frau, auch (hebräisch und

deutsch) 'Auf sie vertraut ihres Mannes Herz' mitzählt, so

kann das Lebensbild der Verklärten, ihre hervorstechenden Tugenden und

Wesensart, nicht besser als mit diesen vier Wörtchen gezeichnet werden.

Mit der ihr angeborenen vornehmen Gesinnung, echtjüdischer Denkungsart

und Herzensgüte, gepaart mit inniger, tiefwurzelnder Frömmigkeit alten

Schlages, die ihr höchstes Lebensziel war, übernahm sie das heilige

Vermächtnis ihres Mannes; übte ganz in seinem Geiste in ihrem trauten

Heim, im Kreise ihrer Gemeinde, wie auch auswärts in stiller und

schlichter Weise Wohltätigkeit; linderte, ohne dass es jemand ahnte, so

manches Leid und trocknete viele Tränen. Das große Trauergefolge von Nah

und Fern legte beredtes Zeugnis von der Beliebtheit und Wertschätzung,

deren sich die Verblichene bei allen Schichten der Bevölkerung erfreute.

Herr Rabbiner Dr. Merzbach - Darmstadt und Herr

Jacob Teßler - Nürnberg,

letzterer als früherer Lehrer der Gemeinde, sprachen an der Bahre tief

ergreifende Worte und entwarfen ein treues Bild der Heimgegangenen. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1928:

"Lorsch, 15. August (1928). Am Schabbat Nachamu (Schabbat

nach dem 9. Av, das war 4. August 1928), an ihrem 71.

Geburtstag, wurde Frau Mina Lorch, die Gattin des vor ungefähr anderthalb

Jahrzehnten ihr im Tode vorangegangenen langjährigen früheren Gemeindevorstehers,

Simon Lorch, in die ewige Heimat, zum Schabbat und Ruhetag für das

ewige Leben abberufen. Wenn zu den von König Salomon hervorgehobenen

Eigenschaften und Vorzüge einer wackeren Frau, auch (hebräisch und

deutsch) 'Auf sie vertraut ihres Mannes Herz' mitzählt, so

kann das Lebensbild der Verklärten, ihre hervorstechenden Tugenden und

Wesensart, nicht besser als mit diesen vier Wörtchen gezeichnet werden.

Mit der ihr angeborenen vornehmen Gesinnung, echtjüdischer Denkungsart

und Herzensgüte, gepaart mit inniger, tiefwurzelnder Frömmigkeit alten

Schlages, die ihr höchstes Lebensziel war, übernahm sie das heilige

Vermächtnis ihres Mannes; übte ganz in seinem Geiste in ihrem trauten

Heim, im Kreise ihrer Gemeinde, wie auch auswärts in stiller und

schlichter Weise Wohltätigkeit; linderte, ohne dass es jemand ahnte, so

manches Leid und trocknete viele Tränen. Das große Trauergefolge von Nah

und Fern legte beredtes Zeugnis von der Beliebtheit und Wertschätzung,

deren sich die Verblichene bei allen Schichten der Bevölkerung erfreute.

Herr Rabbiner Dr. Merzbach - Darmstadt und Herr

Jacob Teßler - Nürnberg,

letzterer als früherer Lehrer der Gemeinde, sprachen an der Bahre tief

ergreifende Worte und entwarfen ein treues Bild der Heimgegangenen. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Sanitätsrat Dr. Meier Mainzer (geb. 1867 in Lorsch, 1909 bis 1929

praktischer Arzt in Alzey) (1929)

Artikel

im "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen

Religionsgemeinden in Hessen" Nr. 4 1929 S. 5: "Alzey. In der Nacht

vom 25. auf den 26. März starb im städtischen Krankenhaus zu Mainz, wo er

von längerem, schwerem Leiden Heilung suchte, Herr Sanitätsrat Dr. Meier

Mainzer. Der Verewigte war im Jahre 1867 zu Lorsch geboren und

wirkte seit zwanzig Jahren in Alzey

als praktischer Arzt sowie als Reichsbahnarzt. Er hatte sich durch seine

ärztliche Tüchtigkeit und seine Hilfsbereitschaft Armen wie Reichen

gegenüber in den weitesten Kreisen der Bevölkerung Sympathie und

Hochschätzung erworben und hatte sich, ausgestattet mit reichem, jüdischem

Wissen und Empfinden, durch langjährige Mitarbeit im Vorstande der

israelitischen Religionsgemeinde Alzey auch

um seine Glaubensgemeinschaft verdient gemacht. Bei der Beerdigung, welche

am 28. März auf dem Mainzer israelitischen

Friedhof erfolgte, gab die israelitische Religionsgemeinde Alzey und der

ärztliche Kreisverein Alzey der Trauer um

den Verlust des Heimgerufenen Ausdruck. Weite Kreise beklagen mit der

Gattin, den Kindern und Geschwistern des Verewigten den frühen Heimgang

dieses Mannes." Artikel

im "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen

Religionsgemeinden in Hessen" Nr. 4 1929 S. 5: "Alzey. In der Nacht

vom 25. auf den 26. März starb im städtischen Krankenhaus zu Mainz, wo er

von längerem, schwerem Leiden Heilung suchte, Herr Sanitätsrat Dr. Meier

Mainzer. Der Verewigte war im Jahre 1867 zu Lorsch geboren und

wirkte seit zwanzig Jahren in Alzey

als praktischer Arzt sowie als Reichsbahnarzt. Er hatte sich durch seine

ärztliche Tüchtigkeit und seine Hilfsbereitschaft Armen wie Reichen

gegenüber in den weitesten Kreisen der Bevölkerung Sympathie und

Hochschätzung erworben und hatte sich, ausgestattet mit reichem, jüdischem

Wissen und Empfinden, durch langjährige Mitarbeit im Vorstande der

israelitischen Religionsgemeinde Alzey auch

um seine Glaubensgemeinschaft verdient gemacht. Bei der Beerdigung, welche

am 28. März auf dem Mainzer israelitischen

Friedhof erfolgte, gab die israelitische Religionsgemeinde Alzey und der

ärztliche Kreisverein Alzey der Trauer um

den Verlust des Heimgerufenen Ausdruck. Weite Kreise beklagen mit der

Gattin, den Kindern und Geschwistern des Verewigten den frühen Heimgang

dieses Mannes." |

80. Geburtstag von Abraham Abraham (1934)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1934:

"Lorsch (Hessen), 20. August (1934). Am Schabbat Paraschat Reeh

beging Herr Abraham Abraham in seltener körperlicher und geistiger

Frische, geehrt von der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung, im

Kreise seiner Familie, den 80. Geburtstag. Herr Abraham übt noch heute -

ehrenamtlich - die Funktion des 'Bal Kaure' (Toravorlesers) aus, und hält alsabbatlich den Gemeinde-Schiur (Lernstunde) ab. Zur Feier des Tages

prangte die Synagoge sowie der Platz des Gefeierten in festlichem

Blumenschmuck. Nach dem Einheben (der Torarollen) brachte der Vorstand der

Gemeinde, Herr Alfred Lorch, in warmen Worten den besonderen Dank der

Gemeinde zum Ausdruck und überreichte in deren Auftrag ein Geschenk. Herr

Rabbiner Dr. Merzbach, Darmstadt, gratulierte in einem herzlichen Schreiben

von der Urlaubsreise, unter Verleihung des Ehrentitels 'Chower'.

Möge es Herrn Abraham vergönnt sein, diese heiligen Funktionen in

gleicher Jugendfrische und Gesundheit bis 120 Jahre

auszuüben." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1934:

"Lorsch (Hessen), 20. August (1934). Am Schabbat Paraschat Reeh

beging Herr Abraham Abraham in seltener körperlicher und geistiger

Frische, geehrt von der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung, im

Kreise seiner Familie, den 80. Geburtstag. Herr Abraham übt noch heute -

ehrenamtlich - die Funktion des 'Bal Kaure' (Toravorlesers) aus, und hält alsabbatlich den Gemeinde-Schiur (Lernstunde) ab. Zur Feier des Tages

prangte die Synagoge sowie der Platz des Gefeierten in festlichem

Blumenschmuck. Nach dem Einheben (der Torarollen) brachte der Vorstand der

Gemeinde, Herr Alfred Lorch, in warmen Worten den besonderen Dank der

Gemeinde zum Ausdruck und überreichte in deren Auftrag ein Geschenk. Herr

Rabbiner Dr. Merzbach, Darmstadt, gratulierte in einem herzlichen Schreiben

von der Urlaubsreise, unter Verleihung des Ehrentitels 'Chower'.

Möge es Herrn Abraham vergönnt sein, diese heiligen Funktionen in

gleicher Jugendfrische und Gesundheit bis 120 Jahre

auszuüben." |

Schuhwarenhändler Sieghart Mann wird verurteilt (1933)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1933: "Mainz.

Der jüdische Schuhwarenhändler Sieghart Mann aus Lorsch bei

Bensheim wurde in Worms festgenommen, weil er sich als Nationalsozialist

ausgab und einem Geschäftsmann das unter seinem Rockkragen befestigte

Hakenkreuz zeigte. Mann wurde das Parteiabzeichen abgenommen, er selbst

wurde einige Zeit nach Osthofen gebracht (sc. KZ). Nun wurde er wegen

unberechtigten Tragens des Abzeichens von der Ferienstrafkammer Mainz zu

einem Monat Gefängnis verurteilt." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1933: "Mainz.

Der jüdische Schuhwarenhändler Sieghart Mann aus Lorsch bei

Bensheim wurde in Worms festgenommen, weil er sich als Nationalsozialist

ausgab und einem Geschäftsmann das unter seinem Rockkragen befestigte

Hakenkreuz zeigte. Mann wurde das Parteiabzeichen abgenommen, er selbst

wurde einige Zeit nach Osthofen gebracht (sc. KZ). Nun wurde er wegen

unberechtigten Tragens des Abzeichens von der Ferienstrafkammer Mainz zu

einem Monat Gefängnis verurteilt." |

75. Geburtstag von Johanna Mainzer

geb. Mayer (1938)

Anmerkung: Johanna Mainzer ist am 5. März 1943 im

Ghetto Theresienstadt umgekommen.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1938: "Lorsch,

1. April (1938). Frau Johanna Mainzer geb. Mayer, Lorsch, feierte am Schabbat,

den 26. März, in seltener geistiger körperlicher Rüstigkeit ihren 75.

Geburtstag. (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1938: "Lorsch,

1. April (1938). Frau Johanna Mainzer geb. Mayer, Lorsch, feierte am Schabbat,

den 26. März, in seltener geistiger körperlicher Rüstigkeit ihren 75.

Geburtstag. (Alles Gute) bis 120 Jahre." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige der Tuch-, Wollen- und Bettwarenhandlung von Löb

Abraham (1856)

(erhalten von Hans-Peter Traumann)

Anzeige

im "Intelligenzblatt für den Kreis Lindenfeld Nr. 29 vom 18. Juli

1856": "(Lorsch). Bettfedern. Anzeige

im "Intelligenzblatt für den Kreis Lindenfeld Nr. 29 vom 18. Juli

1856": "(Lorsch). Bettfedern.

Der Unterzeichnete hält fortwährend Lager von neuen weißen

Bettfedern und Pflaumen, sowie Bett-Barchent und Zwillich in schöner

Auswahl zu den billigsten Preisen. Auch bringt derselbe zugleich sein

Lager von anderen Ellenwaren, als Tuch, Wollen- und Seidenstoffe,

Druckkattune etc. im empfehlende Erinnerung.

Lorsch, den 27. Juni 1856. Löb Abraham." |

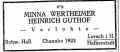

Verlobungsanzeige von Minna Wertheimer und Heinrich Guthof (1923)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1923: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1923:

"Gott sei gepriesen.

Minna Wertheimer - Heinrich Guthof. Verlobte.

Schwäbisch Hall - Chanukka 1923 - Lorsch in Hessen /

Halberstadt." |

Anzeige zum Tod von Minna Lorch geb. Oppenheimer (1924)

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1924: "Nach längerem

Krankenlager verschied heute Nacht meine innigstgeliebte Gattin, die

treubesorgte Mutter ihrer Kinder Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Februar 1924: "Nach längerem

Krankenlager verschied heute Nacht meine innigstgeliebte Gattin, die

treubesorgte Mutter ihrer Kinder

Frau Minna Lorch geb. Oppenheimer

im 46.

Lebensjahre.

Lorsch (Hessen). 5. Februar 1924 = 30. Schewat 5684.

Jakob

Lorch II. Alfred Lorch Paula

Kahn geb. Lorch Irma Lorch

Leo Lorch Karl Kahn". |

Todesanzeige für Jacob Lorch (1928)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1928:

"Heute nacht ist unser innigstgeliebter treu sorgender Vater, unser

lieber Großvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1928:

"Heute nacht ist unser innigstgeliebter treu sorgender Vater, unser

lieber Großvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel

Herr Jacob

Lorch

im 59. Lebensjahre von uns geschieden.

Lorsch (Hessen) Michelstadt/Odenwald, New York, den 15. Aw 5688 - 1.

August 1928.

Alfred Lorch und Frau Fränze geb. Oppenheimer. Karl Kahn und Frau Paula

geb. Lorch. Julius Strauß und Frau Irma geb. Lorch. Leo

Lorch." |

Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge

Bereits im 18. Jahrhundert war ein Betsaal beziehungsweise eine Synagoge vorhanden.

1725 hatte die Lorscher Judenschaft "drei Gulden für das Synagogicum"

abzuliefern und nach Mainz abzuführen. Offenbar versammelten sich damals die

Lorscher Juden in einem Betsaal zum Gottesdienst und hatten dafür zu bezahlen.

Der damals benutzte Betsaal könnte noch derselbe gewesen sein wie der Betsaal um

1784, als dieser sich im Obergeschoss des Hauses Nr. 205 (in der früheren

Obergasse, heute Bahnhofstraße 10) der jüdischen Familie Mainzer befand.

1794 gab es Unruhe zwischen den in Lorsch und Kleinhausen (heute

Einhausen) lebenden jüdischen Familien. Einige Familien war von jenseits des

Rheins nach Kleinhausen gezogen, worauf die hier lebenden Familien nicht mehr