|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Kreis Bergstraße"

Neckarsteinach

(Kreis

Bergstraße)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Neckarsteinach bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts

zurück. Bereits Anfang des 15. Jahrhunderts soll eine kleine

jüdische Gemeinde bestanden haben (1429 Nennung von Judensteuern). 1676

wird als Viehhändler Jud Moyses in Neckarsteinach genannt.

Im Laufe des 18.

Jahrhunderts stieg die Zahl der jüdischen Familien am Ort, die damals in

überwiegend sehr armseligen Verhältnissen lebten. Einige der jüdischen Händler, die in der Zeit der Napoleonischen Kriege die städtische Abgabe des

Pferdefutters an das Militär beschafften, brachten es Anfang des 19.

Jahrhunderts auch zu einigem Wohlstand (hierbei wird vor allem der jüdische Händler Jonas Hirsch genannt).

Das Verhältnis zu den christlichen Einwohnern der Stadt war um 1800 teilweise

noch sehr spannungsgeladen. 1801 wird von diesen in einer Eingabe an die Stadt die Bitte formuliert, dass

"die schnell verdoppelte (jüdische) Gemeinde" doch bis auf wenige

Familien "absterben" sollte. "Wucher und überlegene

kaufmännische Geschicklichkeit" der jüdischen Einwohner seien der Grund

für diese Eingabe.

1803 lebten neun jüdische Familien in Neckarsteinach (50-60 Personen).

Damals galt die Bestimmung, dass in Neckarsteinach nur Juden mit einem Vermögen von

mindestens 1.000 Gulden aufgenommen werden sollten. "Ausländische" (das

heißt nicht aus dem Bereich der Kurpfalz, ab 1803 Hessen stammende) Juden sollten

8.000 beziehungsweise 10.000 Gulden vorweisen können. Im Laufe des 19.

Jahrhunderts nahm die Zahl der jüdischen Einwohner kaum mehr zu: 1830 47 (3,7 %

der Gesamteinwohnerschaft von 1.271 Personen), 1861 59 (4,1 % der

Gesamteinwohnerschaft von 1.443 Personen), 1880 46,

1900 44, 1910 44 jüdische Gemeindeglieder.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

Religionsschule und ein rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden auf dem

jüdischen Friedhof in Hirschhorn

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war. Die Namen

einiger der Lehrer sind bekannt: bis 1827 war Jerochim David in der Gemeinde

tätig. Nach mehreren anderen Personen war 1850-51 David Herzberger aus Sinzheim

in der Gemeinde. Er wollte allerdings schnell aus der Gemeinde weg, fühlte sich

"wie ein Sklave behandelt" und konnte sich auf Grund seines dürftigen

Gehaltes wohl nicht genug zum Essen leisten. Bei anstehenden Neubesetzungen war

die Stelle immer wieder auszuschreiben (siehe Anzeigen unten). 1889 wurde David Rawinski (aus

Böhmen?) Lehrer in Neckarsteinach, der

vier Kinder und eine kranke Ehefrau mitbrachte, aber nach kurzer Zeit

ausgewiesen wurde, sodass die Stelle im Februar 1900 bereits wieder

auszuschreiben war (siehe unten). Die jüdische Gemeinde gehörte zum orthodoxen Bezirk

Darmstadt II.

Um 1925, als noch 41 Personen der jüdischen Gemeinde

angehörten (etwa 2,4 % von insgesamt ca. 1.700 Einwohnern), gehörten dem

Gemeindevorstand die Herren Simon Oppenheimer, Josef Ledermann und Ludwig

Oppenheimer an. Als Religionslehrer und Schochet kam in die Gemeinde Lehrer S.

Frank aus Beerfelden, nachdem die Gemeinde

Neckarsteinach keinen eigenen Lehrer mehr anstellen könnte. Lehrer Frank

erteilte um 1925 noch neun schulpflichtigen jüdischen Kindern Religionsunterricht. Bis 1932 war die Zahl der Gemeindeglieder auf 30

zurückgegangen. Im Gemeindevorstand waren nun Josef Ledermann (1. Vorsteher),

Ludwig Oppenheimer (2. Vorst.) und Max Stern (3. Vorst.). 1932 konnte

Gemeindevorsteher Josef Ledermann seinen 60. Geburtstag feiern.

Nach 1933 ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder (1933: etwa 30 Personen in sieben Familien) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Der langjährige

Gemeindevorsteher Josef Ledermann starb Ende Juli 1935. Ein Bericht in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1935 beschreibt den Verlust,

den die klein gewordene Gemeinde dadurch erlitt (siehe unten). 1937 waren nur noch 13 jüdische

Personen in Neckarsteinach wohnhaft. Nach dem Tod war Max Stern letzter Vorsitzender

der Gemeinde geworden. Im Mai 1939 lebte noch ein jüdischer Mann in

Neckarsteinach.

Von den in Neckarsteinach geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Melanie

Adler (1888), Julie Faust geb. Salomon (1887), Klara Gross geb. Rawinsky (1893),

Rosalie (Rosel) Herrscher geb. Oppenheimer (1890), Berta Kahn geb. Oppenheimer

(1882), Erna Kalker geb. Ledermann (1914), Emma Ledermann geb. Bodenheimer

(1877), Moritz Ledermann (1882), Clementine Oppenheimer (1888), Emilie

Oppenheimer (1886), Friedrich Oppenheimer (1905), Gertrud Oppenheimer (1912),

Karoline Oppenheimer (geb. ?), Leopold Oppenheimer (1875), Moritz Oppenheimer

(1869).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Kantors / Schochet 1876 / 1878

/ 1885 / 1887 / 1889 / 1900 / 1901 / 1902 / 1903 / 1920

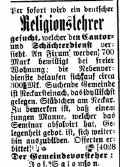

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1876:

"In der hiesigen Gemeinde kann die Stelle eines Religionslehrers, der

sogleich Vorbeter und Schochet sein müsste, sofort mit einem ledigen

Manne besetzt werden. Die Schülerzahl ist sehr gering. - Gehalt nach

Übereinkommen, Auskunft erteilt der Unterzeichnete. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. August 1876:

"In der hiesigen Gemeinde kann die Stelle eines Religionslehrers, der

sogleich Vorbeter und Schochet sein müsste, sofort mit einem ledigen

Manne besetzt werden. Die Schülerzahl ist sehr gering. - Gehalt nach

Übereinkommen, Auskunft erteilt der Unterzeichnete.

Neckarsteinach, den 27. August 1876. Der Vorstand der israelitischen

Gemeinde. Maier Simon Oppenheimer." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Oktober 1878:

"Die hiesige Vorsänger- und Schächterstelle soll wieder besetzt

werden. Jährlicher Gehalt einschließlich freier Wohnung und Heizung Mark

428 nebst Nebeneinkünften von ca. 150 Mark; auch kann sogleich ein

Religionslehrer gegen einen entsprechenden Gehalt aufgenommen werden.

Etwaige Bewerber mögen sich unter Beifügung der erforderlichen Zeugnisse

an den Unterzeichneten wenden. Neckarsteinach (Großherzogtum Hessen), 14.

Oktober 1878. Der Vorstand David Oppenheimer." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Oktober 1878:

"Die hiesige Vorsänger- und Schächterstelle soll wieder besetzt

werden. Jährlicher Gehalt einschließlich freier Wohnung und Heizung Mark

428 nebst Nebeneinkünften von ca. 150 Mark; auch kann sogleich ein

Religionslehrer gegen einen entsprechenden Gehalt aufgenommen werden.

Etwaige Bewerber mögen sich unter Beifügung der erforderlichen Zeugnisse

an den Unterzeichneten wenden. Neckarsteinach (Großherzogtum Hessen), 14.

Oktober 1878. Der Vorstand David Oppenheimer." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Dezember 1885:

"Vakanz. Die hiesige israelitische Gemeinde sucht zum sofortigen

Eintritt einen Vorsänger, Schochet und Religionslehrer. Unverheiratete

Bewerber werden bevorzugt, jedoch sind gute Zeugnisse erforderlich.

Ausländer sind ausgeschossen. Reisekosten werden nicht vergütet. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Dezember 1885:

"Vakanz. Die hiesige israelitische Gemeinde sucht zum sofortigen

Eintritt einen Vorsänger, Schochet und Religionslehrer. Unverheiratete

Bewerber werden bevorzugt, jedoch sind gute Zeugnisse erforderlich.

Ausländer sind ausgeschossen. Reisekosten werden nicht vergütet.

Schriftliche Meldungen nimmt entgegen der Vorsteher der israelitischen

Religionsgemeinde. Maier Simon Oppenheimer Neckarsteinach." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juni 1887:

"Die hiesige Vorbeter-, Schächter- und Religionslehrerstelle soll

alsbald besetzt werden. Der Gehalt beträgt per Jahr Mark 600 fixo und

circa Mark 250 Nebeneinkommen, sowie freie Wohnung und Heizung.

Unverheiratete Bewerber wollen ihre Zeugnisabschriften mit der Anfrage

einsenden. Reisekosten werden nicht vergütet. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juni 1887:

"Die hiesige Vorbeter-, Schächter- und Religionslehrerstelle soll

alsbald besetzt werden. Der Gehalt beträgt per Jahr Mark 600 fixo und

circa Mark 250 Nebeneinkommen, sowie freie Wohnung und Heizung.

Unverheiratete Bewerber wollen ihre Zeugnisabschriften mit der Anfrage

einsenden. Reisekosten werden nicht vergütet.

Neckarsteinach, Mai 1887. Der israelitische Vorstand Maier Simon

Oppenheimer." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 12. Juni 1889: "Die hiesige Kantor-, Schächter- und

Religionslehrerstelle ist bis zum 1. Juli zu besetzen. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 12. Juni 1889: "Die hiesige Kantor-, Schächter- und

Religionslehrerstelle ist bis zum 1. Juli zu besetzen.

Der Gehalt beträgt nebst freier Wohnung fix Mark 550 und Mark 225

Nebenverdienst. Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer

Zeugnisabschriften an unterzeichneten Vorstand melden. Reisekosten werden

nicht vergütet.

Neckarsteinach, 2. Juni 1889. Der Israelitische Vorstand Maier

Simon Oppenheimer." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Februar 1900:

"Die hiesige Kantor-, Schächter- und Religionslehrerstelle

ist per sofort zu besetzen. Der Gehalt beträgt nebst freier Wohnung fix

550 Mark und 200 Mark Nebenverdienst. Bewerber wollen sich unter

Einsendung ihrer Zeugnisabschriften an unterzeichneten Vorstand melden.

Reisekosten werden nicht vergütet. Neckarsteinach, 4. Februar 1900. Der

israelitische Vorstand: Samuel Oppenheimer." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Februar 1900:

"Die hiesige Kantor-, Schächter- und Religionslehrerstelle

ist per sofort zu besetzen. Der Gehalt beträgt nebst freier Wohnung fix

550 Mark und 200 Mark Nebenverdienst. Bewerber wollen sich unter

Einsendung ihrer Zeugnisabschriften an unterzeichneten Vorstand melden.

Reisekosten werden nicht vergütet. Neckarsteinach, 4. Februar 1900. Der

israelitische Vorstand: Samuel Oppenheimer." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1900:

"Die Gemeinde Neckarsteinach sucht zum sofortigen Eintritt einen

Lehrer, der zugleich Schächter und Vorbeter ist. Fester Gehalt 600 Mark

nebst freier Wohnung und annehmbare Nebenverdienste. Reisekosten werden

dem Gewählten erstattet. Bewerber wollen sich melden bei dem Vorstand

Samuel Oppenheimer." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1900:

"Die Gemeinde Neckarsteinach sucht zum sofortigen Eintritt einen

Lehrer, der zugleich Schächter und Vorbeter ist. Fester Gehalt 600 Mark

nebst freier Wohnung und annehmbare Nebenverdienste. Reisekosten werden

dem Gewählten erstattet. Bewerber wollen sich melden bei dem Vorstand

Samuel Oppenheimer." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar 1901:

"Die israelitische Gemeinde Neckarsteinach, sucht zum sofortigen

Eintritt einen Religionslehrer, der zugleich Schochet und Vorbeter

ist. Fest Gehalt 600 Mark nebst 2-300 Mark Nebenverdienst. Bewerber wollen

sich an den Unterzeichneten wenden. Reisekosten werden nur dem Gewählten

erstatten. Der Vorstand: Samuel Oppenheimer." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar 1901:

"Die israelitische Gemeinde Neckarsteinach, sucht zum sofortigen

Eintritt einen Religionslehrer, der zugleich Schochet und Vorbeter

ist. Fest Gehalt 600 Mark nebst 2-300 Mark Nebenverdienst. Bewerber wollen

sich an den Unterzeichneten wenden. Reisekosten werden nur dem Gewählten

erstatten. Der Vorstand: Samuel Oppenheimer." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1901:

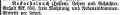

"Per sofort wird ein deutscher Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1901:

"Per sofort wird ein deutscher

Religionslehrer

gesucht, welcher den Kantor- und Schächterdienst

versieht. An Fixum werden 700 Mark bewilligt bei freier Wohnung; die

Nebenverdienste belaufen sich auf circa 300 Mark. Suchende Gemeinde ist Neckarsteinach,

das idyllischst gelegene Städtchen am Neckar. Zu bemerken ist, dass einem

jungen Manne, welcher das Seminar absolviert hat, Gelegenheit geboten ist,

sich weiterhin auszubilden. Offerten erbittet

Der Gemeindevorsteher:

Jos. Salomon." |

| |

Ausschreibung

der Stelle im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 10.

Juli 1903: "Neckarsteinach (Hessen). Lehrer und

Schächter. Gehalt Mark 650, freie Wohnung und Nebeneinkommen. Eintritt

per sofort." Ausschreibung

der Stelle im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 10.

Juli 1903: "Neckarsteinach (Hessen). Lehrer und

Schächter. Gehalt Mark 650, freie Wohnung und Nebeneinkommen. Eintritt

per sofort." |

| |

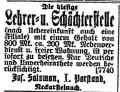

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. November 1902: "Per sofort wird ein deutscher Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. November 1902: "Per sofort wird ein deutscher

Religionslehrer

gesucht, welcher den Cantor- und Schächterdienst versieht, an Fixum

700 Mark bei freier Wohnung, die Nebenverdienste belaufen sich auf ca. 300

Mark. Nach Übereinkunft auch eine Filiale dabei.

Der Gemeindevorsteher:

Joseph Salomon,

Neckarsteinach." |

| |

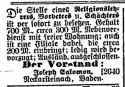

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember 1903:

"Die hiesige Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember 1903:

"Die hiesige

Lehrer- und Schächterstelle

(nach Übereinkunft auch

eine Filiale) mit einem Gehalt von 800 Mark ca. 200 Mark Nebenverdienst

und freier Wohnung, ist per sofort zu besetzen. Nur Deutsche und

Unverheiratete werden berücksichtigt.

Jos. Salomon, I. Vorstand,

Neckarsteinach." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1920:

"Die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und Schächters ist per

sofort zu besetzen. Gehalt 700 Mark, circa 300 Mark Nebenverdienst mit

freier Wohnung, auch ist eine Filiale dabei, die circa 200 Mark einbringt;

ledig wird bevorzugt; Ausländer ausgeschlossen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1920:

"Die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und Schächters ist per

sofort zu besetzen. Gehalt 700 Mark, circa 300 Mark Nebenverdienst mit

freier Wohnung, auch ist eine Filiale dabei, die circa 200 Mark einbringt;

ledig wird bevorzugt; Ausländer ausgeschlossen.

Der Vorstand:

Joseph Salomon, Neckarsteinach, Baden." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juli 1920: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juli 1920:

"Hilfsvorbeter für Jomkippur

gesucht. Israelitische

Religionsgemeinde Neckarsteinach." |

Berichte zu einzelnen Personen in der Gemeinde

Zum 60. Geburtstag des Gemeindevorstehers und

ehrenamtlichen Vorbeters Josef Ledermann 1932

In der

Zeitschrift "Der Israelit" war am 24. November 1932 zu lesen:

"Neckarsteinach, 16. November. Dieser Tage beging in körperlicher und

geistiger Frische Herr Josef Ledermann in Neckarsteinach seinen 60. Geburtstag.

Ein großer Kreis von Freunden ließ es sich nicht nehmen, durch ihre

Anteilnahme ihm ihre Achtung zu bezeugen, die er sich durch seine vorbildliche Frömmigkeit, seine Geradheit im Denken und Handeln und seine stete

hilfsbereite

Menschenliebe erworben hat. Seit mehreren Jahren steht er als Parnes

(Gemeindevorsteher) altjüdischer Prägung seiner Gemeinde vor und versieht

ehrenamtlich als ein wahrer Schaliach-Zibbur (ehrenamtlicher Vorbeter) das Amt

des Chason (Kantor, Vorbeter), das er schon von seinem Vater geerbt hat. Auch

über den kreis seiner Glaubensbrüder hinaus hat er sich durch die Lauterkeit

seines Wesens das Ansehen seiner Mitbürger erobert, wovon die zahlreichen

Beglückwünschungen zeugen, die ihm zuteil geworden sind. Möge es dem Jubilar

vergönnt sein, zur Freude seiner Familie und zur Ehre des Judentums noch viele

Jahre in Gesundheit ungetrübt leben zu können. "(alles Gute) bis 120

Jahre".

In der

Zeitschrift "Der Israelit" war am 24. November 1932 zu lesen:

"Neckarsteinach, 16. November. Dieser Tage beging in körperlicher und

geistiger Frische Herr Josef Ledermann in Neckarsteinach seinen 60. Geburtstag.

Ein großer Kreis von Freunden ließ es sich nicht nehmen, durch ihre

Anteilnahme ihm ihre Achtung zu bezeugen, die er sich durch seine vorbildliche Frömmigkeit, seine Geradheit im Denken und Handeln und seine stete

hilfsbereite

Menschenliebe erworben hat. Seit mehreren Jahren steht er als Parnes

(Gemeindevorsteher) altjüdischer Prägung seiner Gemeinde vor und versieht

ehrenamtlich als ein wahrer Schaliach-Zibbur (ehrenamtlicher Vorbeter) das Amt

des Chason (Kantor, Vorbeter), das er schon von seinem Vater geerbt hat. Auch

über den kreis seiner Glaubensbrüder hinaus hat er sich durch die Lauterkeit

seines Wesens das Ansehen seiner Mitbürger erobert, wovon die zahlreichen

Beglückwünschungen zeugen, die ihm zuteil geworden sind. Möge es dem Jubilar

vergönnt sein, zur Freude seiner Familie und zur Ehre des Judentums noch viele

Jahre in Gesundheit ungetrübt leben zu können. "(alles Gute) bis 120

Jahre".

|

Zum Tod des Gemeindevorstehers und ehrenamtlichen Vorbeters Josef Ledermann (1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1935: "Neckarsteinach, 29. Juli

(1935). Einen unserer Besten geleiteten wir am Erew Schabbos (= Freitag, gemeint

26. Juli 1935) zur letzten Ruhe. Nach kurzer schwerer Krankheit verschied Herr

Josef Ledermann, eine große Lücke hinterlassend. Weit über seinen

Wirkungskreis hinaus war er beliebt und geachtet und die ihm näher Stehenden

erkannten, mit welcher Bescheidenheit und Selbstverleugnung er mehr als 25 Jahre

die Geschicke der Gemeinde geleitet hat. Als wahrer Scheliach Zibbur (=

ehrenamtlicher Vorbeter) versah er auch die Vorbeterfunktionen in vorbildlicher

Weise leschem Mizwoh. Bei der Lewajo (= Beisetzung) zeichneten Herr Rabbiner

Dr. Crailsheimer, Mosbach in beredten Worten ein Lebensbild des nun Verklärten,

der die Sechijo hatte, vier seiner Töchter unter die Chuppo (d.h. unter den

Traubaldachin) führen zu können und Enkel, erzogen in seinem Sinne,

heranwachsen zu sehen. Möge der Allgütige der gleichgesinnten, um den teuren

Verstorbenen trauernden Gattin und den in seinem Sinne wirkenden Töchtern und

Söhnen Trost spenden. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1935: "Neckarsteinach, 29. Juli

(1935). Einen unserer Besten geleiteten wir am Erew Schabbos (= Freitag, gemeint

26. Juli 1935) zur letzten Ruhe. Nach kurzer schwerer Krankheit verschied Herr

Josef Ledermann, eine große Lücke hinterlassend. Weit über seinen

Wirkungskreis hinaus war er beliebt und geachtet und die ihm näher Stehenden

erkannten, mit welcher Bescheidenheit und Selbstverleugnung er mehr als 25 Jahre

die Geschicke der Gemeinde geleitet hat. Als wahrer Scheliach Zibbur (=

ehrenamtlicher Vorbeter) versah er auch die Vorbeterfunktionen in vorbildlicher

Weise leschem Mizwoh. Bei der Lewajo (= Beisetzung) zeichneten Herr Rabbiner

Dr. Crailsheimer, Mosbach in beredten Worten ein Lebensbild des nun Verklärten,

der die Sechijo hatte, vier seiner Töchter unter die Chuppo (d.h. unter den

Traubaldachin) führen zu können und Enkel, erzogen in seinem Sinne,

heranwachsen zu sehen. Möge der Allgütige der gleichgesinnten, um den teuren

Verstorbenen trauernden Gattin und den in seinem Sinne wirkenden Töchtern und

Söhnen Trost spenden. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

| |

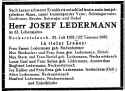

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1935: "Nach

kurzer schwerer Krankheit entschlief heute mein innigstgeliebter Mann,

unser reusorgender Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und

Onkel Herr Josef Ledermann im 63. Lebensjahre. Neckarsteinach, 23.

Juli 1935 / 23. Tammus 5695. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. August 1935: "Nach

kurzer schwerer Krankheit entschlief heute mein innigstgeliebter Mann,

unser reusorgender Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und

Onkel Herr Josef Ledermann im 63. Lebensjahre. Neckarsteinach, 23.

Juli 1935 / 23. Tammus 5695.

In tiefer Trauer: Frau Emma Ledermann geb. Bodenheimer, Max Mosbacher und

Frau Irma geb. Ledermann, Zürich, Max Stern und Frau Bertel geb.

Ledermann, Neckarsteinach, Louis Garf und Frau Selma geb. Ledermann,

Amsterdam, Siegfried Ledermann, Neckarsteinach, Jes Kalker und Frau Erna

geb. Ledermann, Gorinchem (Hollamd), Alice Ledermann, Neckarsteinach,

Manfred Ledermann, Neckarsteinach und Enkelkinder." |

Untersagung der Ausübung der Handelstätigkeit für

jüdische Unternehmen (1937)

(aus der Sammlung von Hans-Peter

Trautmann)

Anzeige vom 14. Mai 1937: "Untersagung der Ausübung der

Handelstätigkeit wegen Unzuverlässigkeit.

Anzeige vom 14. Mai 1937: "Untersagung der Ausübung der

Handelstätigkeit wegen Unzuverlässigkeit.

Lpd. Die Landesbauernschaft Hessen-Nassau teilt mit: Im Gebiet der

Landesbauernschaft Hessen-Nassau ist im Jahre 1936/37 folgenden Betrieben

wegen Unzuverlässigkeit die Handelserlaubnis entzogen worden: 1. Gebrüder

Karlsberg, Viehhandlung, Fränkisch-Crumbach.

(Entzug der Handelserlaubnis - Entscheidung des Provinzialausschusses der

Provinz Starkenberg vom 21.10.1936). 2. Gustav Sternberg,

Viehhändler, Herborn (Dillkreis),

Hauptstraße 105a. (Entzug der Handelserlaubnis für Vieh, Fleisch, rohe

Häute und Felle - Verfügung des Landrats von Dillenburg vom 24.10.1936).

3. Ludwig Oppenheimer, Neckarsteinach. (Ablehnung der

Legitimationskarte für 1936 - Entscheidung des Provinzialausschusses

Starkenburg vom 7.10.1936 und für 1937 - Entscheidung des Kreisamtes

Heppenheim a.d.B.) ... 6. Firma Gärtner und Blum, Nierstein

am Rhein (Entzug der Handelserlaubnis wegen Verstoßes gegen das

Weingesetz. Urteil des Landgerichts Mainz - Große Strafkammer). 7. S.

Heymann Söhne, Mainz, Breidenbacherstraße 25 (Entzug der

Handelserlaubnis wegen Verstoßes gegen das Weingesetz - Urteil des Landgerichts

Mainz. Große Strafkammer).... Die Firmen zu 1,2,3,6 und 7 sind sämtlich

jüdische Firmen." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige des Kunstarbeiters Simon Lippmann (1876)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1876:

"Ich Unterzeichneter mache einem geehrten Publikum die ergebenste

Anzeige, dass bei mir alle möglichen Kunstarbeiten geschmackvoll zu

billigen, aber festen Preisen angefertigt und nach allen Ländern

geliefert werden. Alle Kunstartikel für Israeliten erhalten von Jedermann

den größten Beifall namentlich feine Chatullen von 4 bis zu 30 Mark (auf

Verlangen mit Musik).

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1876:

"Ich Unterzeichneter mache einem geehrten Publikum die ergebenste

Anzeige, dass bei mir alle möglichen Kunstarbeiten geschmackvoll zu

billigen, aber festen Preisen angefertigt und nach allen Ländern

geliefert werden. Alle Kunstartikel für Israeliten erhalten von Jedermann

den größten Beifall namentlich feine Chatullen von 4 bis zu 30 Mark (auf

Verlangen mit Musik).

2) Tintenbehälter mit Kalender, und zugleich für Sack-Uhren, in

schönster Baukunst, von 8 bis 30 Mark.

3) Sederplatten in englischem Zinn aufs Feinste, mit allen

möglichen Altertumszeichnungen ausgraviert, sowie auch sonstige

künstliche Zubereitung.

4) Chanukkaleuchter, als schönste Gebäude von Synagogen und

dergleichen darstellend, welches noch nie gesehen worden, von 10 bis 100

Mark (auch mit Musik), über 50 Sorten.

5) Gewürzbehälter für den Schabbatausgang, auf 20fache Art, von 5 bis

18 Mark, nebst allen erwünschten in dieses Fach einschlagenden Artikeln.

Wimpfel zur Tora, aufs Geschmackvollste ausgeführt, von 4 bis 9

Mark.

Die Preise sind billigst festgestellt, und bitte um zahlreiche

Aufträge.

Achtungsvoll zeichnet Simon Lippmann, Kunstarbeiter in

Neckarsteinach bei Heidelberg." |

Bar Mizwa-Feier von Siegfried Oppenheimer (1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. März 1925: "Wir

geben hierdurch die Bar Mizwa unseres Sohnes Siegfried, die am Schabbat

Kodesch Paraschat HaChodesch 265. Adar 5685 / 21. März 1925

stattfindet, bekannt. Arthur Oppenheimer und Frau, Neckarsteinach." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. März 1925: "Wir

geben hierdurch die Bar Mizwa unseres Sohnes Siegfried, die am Schabbat

Kodesch Paraschat HaChodesch 265. Adar 5685 / 21. März 1925

stattfindet, bekannt. Arthur Oppenheimer und Frau, Neckarsteinach." |

Anzeige des Manufakturwarengeschäftes / Kaufhauses Josef Ledermann (1906 /

1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juli 1906: "Detailreisender, Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juli 1906: "Detailreisender,

welcher mit nachweislich gutem Erfolge gereist hat, für mein an Schabbos

und Jomtof (Feiertag) geschlossenes Manufakturwarengeschäft gesucht.

Ausführliche Offerten nebst Gehaltsansprüchen erbittet

Jos. Ledermann, Neckarsteinach bei Heidelberg." |

| |

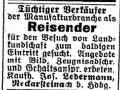

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1925:

"Tüchtiger Verkäufer der Manufakturbranche als Reisender

für den Besuch von Landkundschaft zum baldigen Eintritt gesucht. Angebote

mit Bild, Zeugnisabschriften und Gehaltansprüchen erbeten. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1925:

"Tüchtiger Verkäufer der Manufakturbranche als Reisender

für den Besuch von Landkundschaft zum baldigen Eintritt gesucht. Angebote

mit Bild, Zeugnisabschriften und Gehaltansprüchen erbeten.

Kaufhaus Josef Ledermann, Neckarsteinach bei

Heidelberg." |

Verlobung- und Hochzeitsanzeige von Irma Ledermann und Max Mosbacher

(1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August 1925:

"Statt Karten Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. August 1925:

"Statt Karten

Irma Ledermann - Max Mosbacher. Verlobte. Neckarsteinach -

Zürich, Gessnerallee 40.

August 1925. im Monat Aw 5685." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Oktober 1925: "Gott

sei gepriesen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Oktober 1925: "Gott

sei gepriesen.

Herr und Frau Josef Ledermann - Frau Amalie Mosbacher beehren

sich, Freunden und Bekannten die

- so Gott will - am 14. Marcheschwan 5686 - 1. November 1925

stattfindende

Vermählung ihrer Kinder Irma und Max freundlichst

anzuzeigen

Neckarsteinach - Zürich Hessner Allee

40.

Trauung: Logen-Restaurant Kaufmann, Mannheim 1

Uhr." |

Verlobungsanzeige für Lily Nerson und Marcel Bloch (1929)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1929: "Gott

sei gepriesen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1929: "Gott

sei gepriesen.

Lily Nerson - Marcel Bloch. Verlobte.

Strasburg, 2 Rue des Pontonniers - Purim Katan 5689 (= 24. Februar

1929)

Strasburg 11 Rue Oberlin, früher Neckarsteinach". |

Zur Geschichte der Synagoge

Seit Anfang des 18. Jahrhunderts war in Neckarsteinach eine Synagoge

beziehungsweise ein Betraum in einem Gebäude vorhanden. In diesem war auch ein

rituelles Bad.

1801 bis 1803 beschloss die Gemeinde die

Einrichtung einer neuen Synagoge. Hierzu wurde an der Straße nach Hirschhorn

(Hirschstraße) ein Haus gekauft und in diesem ein Betsaal mit Bad und einer

Lehrerwohnung eingerichtet. Auf Grund einer von den Behörden genehmigten

"Convention" wurde die Finanzierung geregelt. Dabei wurden genaue

Abhaben und Gebühren festgelegt, um die Finanzierung möglichst gerecht unter

allen Gemeindegliedern zu verteilen. In den folgenden Jahrzehnten wurde das

Gebäude mehrfach renoviert. 1886 musste die alte Synagoge jedoch auf

Grund von Baufälligkeit abgebrochen werden.

Die neue Synagoge wurde 1888/89 an der Stelle der alten erbaut; teilweise

wurden die Grundmauern und die noch erhaltenen Restteile der alten Synagoge

übernommen. Der Neubau war ein großes finanzielles Problem für die kleine

Gemeinde. Der damalige Vorsteher Maier Simon Oppenheimer erreichte, dass eine

Kollekte durchgeführt werden konnte. Auch an die Redaktion Zeitschrift

"Der Israelit" konnten Spende geschickt werden. Die eingegangenen

Spenden wurden publiziert.

|

|

|

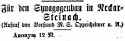

| Oben (aus der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 5. Mai 1887: "Für den Synagogenbau in

Neckarsteinach (Aufruf von Vorstand :M.- Oppenheimer): anonym 12 Mark. |

Oben (aus der

Zeitschrift "Der Israelit vom 5. November 1891"):

"Neckarsteinach, 23. Oktober. Am Sabbat-Tschuwa starb der

langjährige erste Vorstand unserer Gemeinde, Herr Maier Simon

Oppenheimer.

Seiner unermüdlichen Tätigkeit und Opferfähigkeit verdankt die

Gemeinde, dass die vor zwei Jahren erbaute Synagoge als schuldenfreies

Eigentum der israelitischen Gemeinde eingeweiht werden konnte. Der

Verstorbene, dessen Wohltätigkeit allgemein bekannt, stand in hohem

Ansehen bei der ganzen Gemeinde". |

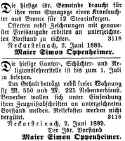

Oben Mitte (aus

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juni 1889): "Die

hiesige israelitische Gemeinde braucht für ihre neue Synagoge einen

Kronleuchter aus Bronce für 12 Stearinkerzen. Offerten nebst Zeichnungen

mit genauester Preisangabe erbitten an unterzeichneten Vorstand zu

richten. Neckarsteinach, 2. Juli 1889".

Die hiesige Kantor-, Schächter- und Religionslehrerstelle ist bis zum 1.

Juli zu besetzen. Der Gehalt beträgt nebst freier Wohnung fix 550 Mark

und 225 Mark Nebenverdienst. Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer

Zeugnisabschriften an unterzeichneten Vorstand melden. Reisekosten werden

nicht vergütet. Neckarsteinach, 2. Juli 1889. Der Israelitische Vorstand

Maier Simon Oppenheimer. |

Es wurde ein zweigeschossiger Massivbau erstellt, in rotem Sandstein

verkleidet. Charakteristisch sind die Fensteröffnungen mit den Hufeisenbögen

und der vorstehende Rahmen aus hellem Sandstein. Im Juni 1889 war die

neue Synagoge fast fertig. Für die Inneneinrichtung suchte man damals noch

einen Kronleuchter; auch die Kantor-, Schächter und Religionslehrerstelle war

neu zu besetzten (siehe obige Anzeigen in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 20. Juni 1889). Die Einweihung der Synagoge nahm

Rabbiner Dr. Sondheimer aus Heidelberg vor in Vertretung des erkrankten Rabbiners

Dr. Landsberg, Darmstadt. Sie fand im Laufe des Sommers oder frühen Herbstes 1889. Als

zwei Jahre später der Gemeindevorsteher Maier Simon Oppenheimer starb (siehe

oben rechts), wurde im Nachruf darauf hingewiesen, dass es vor allem sein

Verdienst war, dass die Synagoge bereits bei der Einweihung schuldenfreies

Eigentum der Israelitischen Gemeinde war.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge von

Nationalsozialisten aus Neckarsteinach und Ziegelhausen geschändet und

verwüstet. Am Abend des 10. November 1938 zertrümmerten die Männer mit Beilen

und Äxten das Mobiliar; einige metallene Kultgegenstände trugen sie in Säcken

davon; alles übrige wurde zum Neckarufer gebracht und dort verbrannt.

Die ehemalige Synagoge wurde im 2. Weltkrieg zeitweise als Kriegsgefangenenlager

zweckentfremdet, nach 1945 zu einem Wohnhaus umgebaut. Am Gebäude ist eine

kleine Hinweistafel angebracht.

Adresse/Standort der Synagoge: Hirschhorner Strasse

/Hirschgasse 9

Fotos

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 18.8.2008)

|

|

|

Das Amtsgebäude von 1587,

links

angebaut die ehemalige Synagoge |

Die ehemalige Synagoge mit

ihren

charakteristischen Hufeisenbögen |

Blick auf den

Risalit über dem Eingang

hinauf zum Zwerchgiebel; auf dem

stufenförmigen

Abschluss standen zur

Synagogenzeit die Gebotstafeln |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

Ansicht des Gebäudes

von der

Hirschgasse |

|

Der Eingang mit

Eingangstüre, Hufeisenbogen

und einer kehlenförmigen Umrahmung, die

vom

unteren Gurtgesims in rechteckiger

Form umgangen wird |

| |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Hinweis auf die frühere

Geschichte

des Gebäudes |

|

| |

|

|

| Erinnerung am Rathaus |

|

|

|

|

|

| Ab dem 1861/62

erbauten Rathaus befindet sich u.a. eine Tafel "In dankbarer

Erinnerung an die einmütige Erhebung Altdeutschlands und der

Wiederherstellung des deutschen Kaiserreiches unter Wilhelm I. dem

Großen", darunter u.a. der Name von Hermann

Oppenheimer. |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. 114-116. |

| ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -

Dokumente. S. 155. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 121. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 25-26. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 272-273. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Neckarsteinach

Hesse. Established in the early 18th century, the community numbered 59 (4 % of

the total) in 1861. The synagogue (rebuilt in 1889) was evidently sold before

November 1938, as it escaped damage on Kristallnacht (9-10 November

1938). Most of the 30 Jews living there in 1933 had left by 1937, some emigrating

to Palestine.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|