|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht über die

Synagogen im Kreis Fulda

Eiterfeld mit

Buchenau (Kreis

Fulda)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Hinweis: es besteht auch die Website http://juden-in-eiterfeld.de

sowie Seiten zu Eiterfeld in der Website

https://www.juedspurenhuenfelderland.de/die-jüdischen-familien-in-hünfeld/eiterfeld/

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Eiterfeld bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1942. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./18. Jahrhunderts

zurück. Erstmals werden 1567 in einem Bericht an den Landgrafen Wilhelm von

Hessen Juden am Ort genannt. 1701 gab es zwei jüdische Haushaltungen am Ort, die des Hirz

Müller und des Jakob Katz.

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wie

folgt: 1854 13 jüdische Haushalte mit 65 Personen, 1861 74 jüdische Einwohner (11,9 % von insgesamt 622 Einwohnern),

1871 81 (14,3 % von 565), 1875 83, 1885 105 (17,9 % von 588), 1887 100,

1892 117 (in 21 Familien), 1893 101 (in 19 Familien), 1895 84 (15,4 % von

544), 1897 83 (in 15 Familien), 1899 78 (von insgesamt 588 Einwohnern; in 15

Haushaltungen), 1905 64 (10,9 % von 587).

Zur jüdischen Gemeinde gehörten die in Buchenau und

seit 1927 auch die in Erdmannrode

lebenden jüdischen Einwohner (in Buchenau 1924 acht Personen, 1932 sieben

Personen; zu Erdmannrode siehe auf der dortigen Seite).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische

Religionsschule beziehungsweise von 1857 bis nach 1930 eine jüdische Elementar-/öffentliche Volksschule

sowie ein rituelles Bad. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein

Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet

tätig war. Unter den Lehrern sind bekannt: Isaak Fauerbach (aus

Rhina, 1861 bis 1904), Julius Schuster (1904 bis 1924)

sowie sein Nachfolger Karl (Carl, Kalmann) Oppenheimer (zuvor Lehrer in Lichenroth,

in Eiterfeld ab Dezember 1924 bis 1933, danach in

Ingolstadt). Die jüdische Volksschule wurde um

1892 von 26 Kindern besucht, um 1897 von 20 Kindern, um 1899 von 16 Kindern,

1902 von 14 Kindern.

An jüdischen Vereinen werden genannt: Der Wohltätigkeitsverein Chewra

gemilus chesed (um 1887/95 unter Leitung von L. Rapp) und ein Verein

Talmud Tora (um 1888/1895 unter Leitung von Lehrer Isaak Fauerbach).

Die

jüdischen Haushaltsvorsteher waren als Vieh- und Schnittwarenhändler tätig,

auch gab es zwei jüdische Schuhmacher am Ort (noch 1930). Das Foto links zeigt

den Laden von Moritz Rosenstock (Quelle). Die

jüdischen Haushaltsvorsteher waren als Vieh- und Schnittwarenhändler tätig,

auch gab es zwei jüdische Schuhmacher am Ort (noch 1930). Das Foto links zeigt

den Laden von Moritz Rosenstock (Quelle).

Unter den Gemeindevorstehern werden u.a. genannt: um 1887/89 L. Rapp, um

1892 L. Nußbaum, um 1897 A. Rosenstock, B. Nußbaum und A. Katz, um 1899 B.

Nußbaum.

Im deutsch-französischen Krieg 1870/71 wurde aus Eiterfeld Magnus Heller

schwer verletzt (siehe Bericht unten). Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Leopold Lomnitz

(geb. 4.12.1898 in Eiterfeld, gef. 22.10.1918). Außerdem ist gefallen: Benjamin

(Benno) Rosenstock (geb. 26.3.1883, vor 1914 in Wiesbaden wohnhaft, gef. 3.

September 1914).

Um 1924, als noch 56 jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (7,5 %

von insgesamt 750 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde Jakob Rapp. Als Lehrer

war der bereits genannte Julius Schuster angestellt. Er unterrichtete an der jüdischen Volksschule

damals 11 Kinder. 1932 war Vorsteher der Gemeinde Max Lomnitz. Als Lehrer

und Schochet war inzwischen Karl Oppenheimer am Ort. An jüdischen Vereinen

wird (wie schon Ende des 19. Jahrhunderts, s.o.) genannt: der Chewroh-Verein (Ziel: Wohltätigkeit und Bestattung;

Vorsitzender Max Lomnitz) sowie ein Frauen-Verein (1932 unter Leitung von

Fanny Rapp).

1933 lebten noch 45 jüdische Personen in Eiterfeld (5,9 % von 768).

Nachdem 1933 nur noch acht Kinder die jüdische Volksschule besucht hatte, wurde

sie mit Wirkung vom 1. Mai 1933 geschlossen. Die verbliebenen Kinder besuchten

nun die katholische Volksschule. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. SA-Leute am Ort unter

Federführung des Kreisbauernführers Salzmann errichteten bereits 1933

auf dem Marktplatz einen Galgen, an dem sich drei Schlingen und die Inschrift

befand: "Hier gehören die Volksausbeuter hin: Lomnitz, Strauss und

Rosenstock". Zum 1. September 1937 wurde in Burghaun

eine private jüdische Volksschule eingerichtet, die auch von den Kindern in

Eiterfeld besucht wurde.

In Buchenau lebte nach 1938 lebte noch eine jüdische Familie (Geschwister Rosenstock);

beim Novemberpogrom 1938 wurden in ihrem Haus durch SA und Helfeshelfer die

Fenster eingeworfen. Die Geschwister Rosenstock wurden Anfang September 1942

über Kassel nach Theresienstadt deportiert. Dort sind Malchen

und Veilchen Rosenstock umgekommen. Levi Rosenstock wurde in Auschwitz ermordet, Hannchen

und Helene Rosenstock starben im Ghetto Minsk.

Von den in Eiterfeld geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch die Liste von Elisabeth Sternberg-Siebert

s.Lit.): Maria Abt

geb. Waiter (1895), Rosa Fichtelberger geb. Rosenstock (1902), Mina Goldstein

geb. Wiesenfelder (1879), Julchen Klebe geb. Strauß (1889), Inge Marx (1926),

Mali (Mally, Wally) Marx geb. Rosenstock (1903), Kallmann Müller (1883), Rosa

Neumann geb. Wiesenfelder (1883), Julius Nussbaum (1869), Siegfried Rapp (1889),

Ludwig Rosenstock (1913), Frieda Rothschild geb. Nussbaum (1867), Minna Scherbel

geb. Wiesenfelder (1877), Rebekka Scherbel geb. Wiesenfelder (1873), Lina Sommer

geb. Strauss (1885), Minna Sommer geb. Rapp (1877), Johanna Stern geb. Kapp

(1865), Sara Stern geb. Nussbaum (1862), Adolf (Abraham) Strauss (1890), Amalie

(Alice) Strauss (1923), Fritz Strauß (), Hulda Strauss geb. Lorge (1892), Bella

Weinberg (1904), Emma Weinberg geb. Lebrecht (1871), Lina Weinberg geb. Rapp

(1894), Bertha Wiesenfelder (1928), Dewara Wiesenfelder (1939), Herbert

Wiesenfelder (1926), Martha Wiesenfelder (1923), Rosa Wiesenfelder geb. Klebe

(1896), Salomon Wiesenfelder (1875), Selig Wiesenfelder (1877, siehe

Kennkarte unten), Siegmund

Wiesenfelder (1890), Paula Zander geb. Wiesenfelder (1891).

Von den in Buchenau geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945", ergänzt durch

die Liste von Elisabeth Sternberg-Siebert s.Lit.):

Lisa Back

(1914), Bernhard Löbenstein

(1880), Helene

Rosenstock (1871), Levi Rosenstock (1885), Malchen (Malge) Rosenstock (1881), Manchen Rosenstock (1869), Veilchen

(Feilchen) Rosenstock (1873).

Hinweis: es kommt immer wieder zu Verwechslungen mit Buchenau

(Gemeinde Dautphetal, Kreis Marburg-Biedenkopf), wo mehrere Familien mit dem

Familiennamen Isenberg lebten.

Im Mai 2012 wurden für die oben genannten fünf Geschwister

Rosenstock vor deren früherem Wohnhaus in Buchenau (Hermann-Lietz-Straße 3)

sog. "Stolpersteine" verlegt . Die Geschwister betrieben am Ort einen gut gehendenden Handelsbetrieb

mit Gastwirtschaft und Schlachterei, was sie (vor allem Manchen Rosenstock)

bereits von ihrem Vater Hesekiel übernommen haben (vgl. Artikel

in der Fuldaer Zeitung vom 16.12.2011; zur Verlegung siehe Hinweis auf

Presseartikel unten).

Am 4. Oktober 2022 wurde in

Wüstensachsen (Rhönstraße 6) ein "Stolperstein" verlegt für Rosa Buchsbaum

geb. Rosenstock, die am 13. April 1896 in Eiterfeld geboren ist und in

Wüstensachsen lebte. Sie überlebte mehrere Konzentrationslager, zuletzt KZ

Stutthof und kam am 7. August 1945 nach Fulda; im März 1947 emigrierte sie in

die USA, wo sie am 2. August 1975 gestorben ist, Grab und Fotos siehe https://de.findagrave.com/memorial/155609264/rosa-buchsbaum_katten.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers / Vorbeters / Schächters 1870 / 1904 /

1924

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1870:

"Zur Wiederbesetzung der Stelle eines Religions- und Elementarlehrers

nebst Vorbeters und Schächters bei der israelitischen Gemeinde zu

Eiterfeld mit Buchenau (Kreis Hünfeld), mit welcher ein fester Gehalt von

150 Talern und 70 Talern Akzidenzien verbunden sind, wollen Bewerber sich

an die unterzeichnete Stelle unter Vorlage ihrer Atteste wenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1870:

"Zur Wiederbesetzung der Stelle eines Religions- und Elementarlehrers

nebst Vorbeters und Schächters bei der israelitischen Gemeinde zu

Eiterfeld mit Buchenau (Kreis Hünfeld), mit welcher ein fester Gehalt von

150 Talern und 70 Talern Akzidenzien verbunden sind, wollen Bewerber sich

an die unterzeichnete Stelle unter Vorlage ihrer Atteste wenden.

Fulda, am 19. Juni 1870. Vorsteheramt der Israeliten." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1904: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1904:

"Die israelitische Elementarlehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle

in Eiterfeld Kreis Hünfeld ist zum 1. Oktober diesen Jahres (1904), zu

besetzen. Grundgehalt 1.000 Mark, Einheitssatz der Alterszulage 120 Mark,

Mietsentschädigung 125 Mark, Nebeneinnahmen durch den Vorbeter- und

Schächterdienst etwa 300 Mark. Bewerbungen nebst Zeugnissen sind sofort

an die unterzeichnete Behörde zu richten.

Fulda, 29. August 1904.

Vorsteheramt der Israeliten." |

| |

Anzeige

im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 9. September 1904:

"Eiterfeld (Kreis Hünfeld). Elementarlehrer, Vorbeter und Schächter

per 1. Oktober. Grundgehalt 1.000 Mark, Einheitssatz der Alterszulage 120

Mark, Mietsentschädigung 125 Mark, Nebeneinkommen 300 Mark. Meldungen an

das Vorsteheramt der Israeliten in Fulda." Anzeige

im Frankfurter Israelitischen Familienblatt vom 9. September 1904:

"Eiterfeld (Kreis Hünfeld). Elementarlehrer, Vorbeter und Schächter

per 1. Oktober. Grundgehalt 1.000 Mark, Einheitssatz der Alterszulage 120

Mark, Mietsentschädigung 125 Mark, Nebeneinkommen 300 Mark. Meldungen an

das Vorsteheramt der Israeliten in Fulda." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924:

"Für die durch Versetzung des Lehrers frei gewordene Lehrerstelle an

der israelitischen Volksschule zu Eiterfeld wird sofort ein orthodoxer

Nachfolger gesucht, der gleichzeitig Vorbeter und Schächter sein soll.

Bewerber mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Referenzen sind bis

spätestens 14. September zu richten an das Vorsteheramt der Israeliten,

Fulda." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. August 1924:

"Für die durch Versetzung des Lehrers frei gewordene Lehrerstelle an

der israelitischen Volksschule zu Eiterfeld wird sofort ein orthodoxer

Nachfolger gesucht, der gleichzeitig Vorbeter und Schächter sein soll.

Bewerber mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Referenzen sind bis

spätestens 14. September zu richten an das Vorsteheramt der Israeliten,

Fulda." |

Lehrer Isaak Fauerbach wird

nach seinem Eintritt in den Ruhestand ausgezeichnet (1904)

Anmerkung: Isaak Fauerbach ist am 7. August 1838 in

Rhina als Sohn des Lehrers Emanuel Fauerbach

und seiner Frau Giedchen geb. Schaumberg geboren. Er war seit Mai 1864

verheiratet mit Emilie geb. Wertheim, die am 15. Januar 1844 geboren ist

in Erdmannrode als Tochter des Lehrers

Levi Wertheim und seiner Frau Minchen geb. Huhn. Die beiden hatten elf Kinder.

Isaak Fauerbach war von August 1861 bis 1. Oktober 1904 Lehrer, Kantor und

Schochet in Eiterfeld. Ein Sohn der beiden - Moritz (Moses) Fauerbach - starb am

3. April 1892; Grab in Burghaun siehe https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/juf/id/4030.

Ein Foto des Grabsteines des am 22. November 1929 in Mönchengladbach gestorbenen

Isaak Fauerbach in der Dokumentation des Friedhofes bei epidat

http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=e26-4130. Genealogische

Informationen (noch unvollständig) siehe auch

https://www.geni.com/people/Isaak-Fauerbach/6000000078508509702. Die Tochter

Bertha Winter geb. Fauerbach (geb. 1870) ist 1942 nach der Deportation

umgekommen. Für sie liegt in Mönchengladbach ein Stolperstein in der

Gasthausstraße 8.

Mitteilung in "Der Gemeindebote" vom 30. Dezember 1904: "Dem

emeritierten Lehrer Isaak Fauerbach zu Mönchengladbach, bisher zu

Eiterfeld im Kreise Hünfeld, ist der Adler der Inhaber des königlichen

Hausordens von Hohenzollern verliehen worden. " Mitteilung in "Der Gemeindebote" vom 30. Dezember 1904: "Dem

emeritierten Lehrer Isaak Fauerbach zu Mönchengladbach, bisher zu

Eiterfeld im Kreise Hünfeld, ist der Adler der Inhaber des königlichen

Hausordens von Hohenzollern verliehen worden. " |

Lehrer Simon Strauß aus

Burghaun

unterrichtet (in der Kriegszeit) auch in Eiterfeld (1915)

Artikel in "Neue jüdische Presse / Frankfurter Israelitisches Familienblatt"

vom 10. Dezember 1915: "Fulda. Der in letzter Nummer erwähnte Fall

der zeitweiligen Auflösung der israelitischen Schulstelle zu

Wehrda steht

nicht vereinzelt da, sondern bildet im Bezirk Fulda die Regel. Artikel in "Neue jüdische Presse / Frankfurter Israelitisches Familienblatt"

vom 10. Dezember 1915: "Fulda. Der in letzter Nummer erwähnte Fall

der zeitweiligen Auflösung der israelitischen Schulstelle zu

Wehrda steht

nicht vereinzelt da, sondern bildet im Bezirk Fulda die Regel.

Auch die

Stelle zu Mansbach hat dasselbe Schicksal ereilt, und hat der

Lehrer Stein

die evangelische Schule in Oberbreitenbach übernommen, während seine

Schüler der Ortsschule überwiesen sind und von ihm nur noch in Religion

unterrichtet werden. Genauso ist es in Tann, wo auch Lehrer Hecht wandern

muss, während in Burghaun Lehrer Strauß

außer an seiner Schule an der Ortsschule unterrichtet und auch nach

Rothenkirchen muss. Dieser Herr

verrichtet, da er außerdem Religionsunterricht in Eiterfeld und

Hünfeld

und die Schechita für den ganzen Bezirk hat, eine kaum zu bewältigende

Arbeit." |

Lehrer Julius Schuster verlässt die Gemeinde (1924)

Anmerkung: Julius

Schuster konnte nach seiner Zeit in Groß-Krotzenburg 1939 mit seiner Familie

nach England emigrieren.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1924: "Eiterfeld,

28. Juli (1924). Nach 20jähriger segensreicher Tätigkeit verlässt

leider Herr Lehrer Schuster unsere Gemeinde, in der er sich ein Denkmal

der Verehrung und Hochachtung gesetzt hat, um seinen Wirkungskreis nach

Groß-Krotzenburg zu verlegen. Wehmütig lassen wir ihn von uns scheiden,

begleitet mit den besten Wünschen. Hat er doch eine Schule geschaffen,

die als Vorbild für alle jüdischen Schulen dienen kann. Voll

Begeisterung lauschen Schüler und Schülerinnen seinen Worten, in

innigster Verehrung blicken sie zu ihm empor und so gelang es ihm leucht,

seine ihm anvertrauten Schüler in die Lehren der heiligen Tora

einzuführen. Wie innig und treu er mit seiner Gemeinde verbunden, das

zeigten seine von Herzen zu Herzen gehenden Abschiedsworte (hebräisch und

deutsch:) Seid fernerhin stark und fest zu Gott und

untereinander. Diese Worte seien der Treueid, mit dem die Gemeinde das

Andenken ihres scheidenden Lehrers achten und ehren will. Möge es dem

pflichteifrigen Lehrer vergönnte sei, mit Gottes Hilfe auch im

neuen Wirkungskreis die Herzen aller zu erschließen, recht viele, viele

Jahre im Kreise seiner Lieben und seiner Gemeinde für die Gemeinde

und für die Öffentlichkeit zu wirken!" Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1924: "Eiterfeld,

28. Juli (1924). Nach 20jähriger segensreicher Tätigkeit verlässt

leider Herr Lehrer Schuster unsere Gemeinde, in der er sich ein Denkmal

der Verehrung und Hochachtung gesetzt hat, um seinen Wirkungskreis nach

Groß-Krotzenburg zu verlegen. Wehmütig lassen wir ihn von uns scheiden,

begleitet mit den besten Wünschen. Hat er doch eine Schule geschaffen,

die als Vorbild für alle jüdischen Schulen dienen kann. Voll

Begeisterung lauschen Schüler und Schülerinnen seinen Worten, in

innigster Verehrung blicken sie zu ihm empor und so gelang es ihm leucht,

seine ihm anvertrauten Schüler in die Lehren der heiligen Tora

einzuführen. Wie innig und treu er mit seiner Gemeinde verbunden, das

zeigten seine von Herzen zu Herzen gehenden Abschiedsworte (hebräisch und

deutsch:) Seid fernerhin stark und fest zu Gott und

untereinander. Diese Worte seien der Treueid, mit dem die Gemeinde das

Andenken ihres scheidenden Lehrers achten und ehren will. Möge es dem

pflichteifrigen Lehrer vergönnte sei, mit Gottes Hilfe auch im

neuen Wirkungskreis die Herzen aller zu erschließen, recht viele, viele

Jahre im Kreise seiner Lieben und seiner Gemeinde für die Gemeinde

und für die Öffentlichkeit zu wirken!" |

Lehrer Karl Oppenheimer wird Nachfolger von Lehrer Schuster (1924)

Anmerkung: Karl (Carl)

Oppenheimer ist am 8. Februar 1889 in Gersfeld geboren als Sohn von Salomon

Oppenheimer und seiner Frau Mathilde (Madel). Er war verheiratete mit Bella geb.

Kissinger (siehe Verlobungsanzeige unten), eine Tochter des Lehrers in

Urspringen Simon Kissinger und seiner Frau Babette. Die beiden hatten zwei

Kinder: Siegbert (Schlomo) Oppenheimer und Alfred Oppenheimer. Carl Oppenheimer

starb im Juli 1970 in New York N.Y./USA. Genealogische Informationen (mit Foto)

siehe

https://www.geni.com/people/Carl-Oppenheimer/6000000039620353182.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1924:

"Eiterfeld, 1. Dezember (1924). Durch die Regierung ist Herr Lehrer

Oppenheim von Lichenroth nach hier versetzt worden. Die Gemeinde hofft in

ihm einen würdigen Nachfolger für Herrn Lehrer Schuster, der nach

Groß-Krotzenburg versetzt wurde, gefunden zu

haben." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Dezember 1924:

"Eiterfeld, 1. Dezember (1924). Durch die Regierung ist Herr Lehrer

Oppenheim von Lichenroth nach hier versetzt worden. Die Gemeinde hofft in

ihm einen würdigen Nachfolger für Herrn Lehrer Schuster, der nach

Groß-Krotzenburg versetzt wurde, gefunden zu

haben." |

Errichtung einer privaten jüdischen Volksschule in Burghaun - auch für die

Kinder aus Eiterfeld (1937!)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1937: "Burghaun,

9. August (1937). Dieser Tage ist die Errichtung einer privaten jüdischen

Volksschule in unserer Gemeinde vom Ministerium unter Gewährung eines

Staatszuschusses genehmigt worden. Die Schule soll am 1. September

eröffnet und von den Kindern der Gemeinden Burghaun,

Hünfeld und Eiterfeld besucht werden. Der Unterricht wird durch

den Lehrer Hermann Adler aus Nürnberg erteilt

werden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1937: "Burghaun,

9. August (1937). Dieser Tage ist die Errichtung einer privaten jüdischen

Volksschule in unserer Gemeinde vom Ministerium unter Gewährung eines

Staatszuschusses genehmigt worden. Die Schule soll am 1. September

eröffnet und von den Kindern der Gemeinden Burghaun,

Hünfeld und Eiterfeld besucht werden. Der Unterricht wird durch

den Lehrer Hermann Adler aus Nürnberg erteilt

werden." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Ergebnisse von Kollekten in der Gemeinde (1871 / 1879

/ 1887)

Mitteilung in "Die jüdische Presse" vom 17. Februar 1871: "Sammlung

für kranke und verwundete jüdische Soldaten durch den Provinzial-Rabbiner

Dr. Enoch in Fulda. Mitteilung in "Die jüdische Presse" vom 17. Februar 1871: "Sammlung

für kranke und verwundete jüdische Soldaten durch den Provinzial-Rabbiner

Dr. Enoch in Fulda.

...

Gemeinde Eiterfeld. Bonum Tannenbaum 10 sgr., Levi Nußbaum 1 thlr.,

Aron Katz 6 sgr., Kallmann Wiesenfelder 20 sgr., David Nußbaum 1 thlr., Herz

Wiesenfelder 10 sgr., Abraham Rosenstock 15 sgr., Meier Müller 20 sgr., Levi

Müller 9 sgr., K. Rapp 25 sgr., Meier Nußbaum 1 thlr.

Summe 0 thlr, 22 sgr." |

| |

Mitteilung in "Der Israelit" vom 23. Juli 1879: "Eiterfeld.

Durch Lehrer Fauerbach, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Minchen

Wertheim 1.30, Bräunchen Rapp 1, Hannchen Wiesenfelder 1.20, Jettchen Katz

1.15, Mathilde Nußbaum 1.03, Rebecka Tannenbaum 1.50, Delzchen Wiesenfelder

1.47, Minna Müller 1, Betti Müller 1.63, Babette Müller 0.50, Jettchen

Nußbaum 1.65, Nani Wiesenfelder 1.50, Minna Rosenstock 2.05, Regine

Rosenstock 0.70, Rebecka Nußbaum 2.35, Emilie Fauerbach 1, zusammen 21.03 M."

Mitteilung in "Der Israelit" vom 23. Juli 1879: "Eiterfeld.

Durch Lehrer Fauerbach, Challah-Geld von nachfolgenden Frauen: Minchen

Wertheim 1.30, Bräunchen Rapp 1, Hannchen Wiesenfelder 1.20, Jettchen Katz

1.15, Mathilde Nußbaum 1.03, Rebecka Tannenbaum 1.50, Delzchen Wiesenfelder

1.47, Minna Müller 1, Betti Müller 1.63, Babette Müller 0.50, Jettchen

Nußbaum 1.65, Nani Wiesenfelder 1.50, Minna Rosenstock 2.05, Regine

Rosenstock 0.70, Rebecka Nußbaum 2.35, Emilie Fauerbach 1, zusammen 21.03 M." |

| |

Mitteilung in "Der Israelit" vom 1. Dezember 1887: "Eiterfeld.

Durch Lehrer J. Fauerbach, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Rebecka

Nußbaum 1.50, Fanni Rapp 2.50, Babette Müller 1, Emilie Fauerbach 1, Mina

Rosenstock 3, Jettchen und Clara Nußbaum 4, Delzchen Wiesenfelder 2.30, Mina

Müller 0.85, Mathilde Nußbaum 3, Nanni Wiesenfelder 1.15, Bräunchen Rapp 3,

Rebecka Tannenbaum 1.509, zusammen abzüglich Porto 24.50 Mark, wovon 1.50 M.

für ... und 3 M. für R IV." Mitteilung in "Der Israelit" vom 1. Dezember 1887: "Eiterfeld.

Durch Lehrer J. Fauerbach, Challah-Geld von nachgenannten Frauen: Rebecka

Nußbaum 1.50, Fanni Rapp 2.50, Babette Müller 1, Emilie Fauerbach 1, Mina

Rosenstock 3, Jettchen und Clara Nußbaum 4, Delzchen Wiesenfelder 2.30, Mina

Müller 0.85, Mathilde Nußbaum 3, Nanni Wiesenfelder 1.15, Bräunchen Rapp 3,

Rebecka Tannenbaum 1.509, zusammen abzüglich Porto 24.50 Mark, wovon 1.50 M.

für ... und 3 M. für R IV."

|

Die Synagogengemeinde Erdmannrode wird aufgehoben - die

Gemeinde Eiterfeld übernimmt die Vermögensverwaltung (1927)

Artikel

in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 15. Juli 1927: "Aus Erdmannrode (Kreis

Hünfeld). Der Regierungspräsident hat zunächst auf die Dauer von drei

Jahren angeordnet, dass vom 1. Juli 1927 ab die Synagogengemeinde Erdmannrode

aufgehoben und die Verwaltung des Vermögens der Synagogengemeinde Eiterfeld

übertragen wird." Artikel

in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 15. Juli 1927: "Aus Erdmannrode (Kreis

Hünfeld). Der Regierungspräsident hat zunächst auf die Dauer von drei

Jahren angeordnet, dass vom 1. Juli 1927 ab die Synagogengemeinde Erdmannrode

aufgehoben und die Verwaltung des Vermögens der Synagogengemeinde Eiterfeld

übertragen wird." |

Ritualmordhetze nach einem Kindesmord in Eiterfeld (1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. September 1928: "Ritualmordhetze

an der Arbeit. Über den von der Tagespresse mitgeteilten Fall eines

Kindesmordes in Eiterfeld, Kreis Fulda, erfrecht sich der hier (Frankfurt)

erscheinende völkische 'Frankfurter Beobachter' unter der Überschrift:

'Ritualmord in Eiterfeld' wie folgt zu berichten: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. September 1928: "Ritualmordhetze

an der Arbeit. Über den von der Tagespresse mitgeteilten Fall eines

Kindesmordes in Eiterfeld, Kreis Fulda, erfrecht sich der hier (Frankfurt)

erscheinende völkische 'Frankfurter Beobachter' unter der Überschrift:

'Ritualmord in Eiterfeld' wie folgt zu berichten:

'Im Kreis Fulda liegen drei Ortschaften: Rhina,

Burghaun und Eiterfeld, in

denen fast die ganze Bevölkerung sich aus Juden zusammensetzt. Ich habe

gelegentlich einer Wahlversammlung in Eiterfeld am 29. April 1928 die

Juden von Eiterfeld kennen gelernt, die damals ein paar Dutzend Arbeiter

eines benachbarten Steinbruches auf mich hetzten, sodass es nahe daran

lag, dass ich nicht mehr gesund aus diesem Judenkaff herausgekommen wäre.

Was hat nun die jüdische Bevölkerung von Eiterfeld ein Interesse daran,

dass der Mord nicht aufgeklärt wird? Wir behaupten nicht, dass es sich

hier um einen Ritualmord handelt. Aber die amtlichen Stellen sollten so was

nicht als Märchen betrachten, sondern den Fall einmal von diesem

Gesichtspunkt aus betrachten. Wer sind die, die da bei der Untersuchung

Schwierigkeiten machen? Sind es Juden? Was wird geschehen, um die Sache

aufzuklären? Die christliche Bevölkerung hat ein Recht, zu verlangen,

dass die Angelegenheit nicht in der Vergesslichkeit verschwindet, sondern

dass radikal durchgegriffen wird.'

Der Fall ist bekanntlich inzwischen von der Kriminalpolizei als Lustmord

aufgeklärt worden. Davon hat der 'Frankfurter Beobachter' bisher noch

nichts beobachtet." |

| |

Artikel in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins)

vom 5. Oktober 1928: "So sehen Ritualmorde aus! In

letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen völkische Zeitschriften und

rechtsstehende Blätter unaufgeklärte Mordfälle und vor allem

Sexualverbrechen dazu benutzen, um Ritualmordgerüchte auszustreuen. Wir

unterlassen es, alle die Fälle aufzuzählen, in denen in den letzten

Monaten so verfahren wurde, und wo auch wir eingreifen musste. Wir wollen hier

nur eingehen auf den Mord an einem vierjährigen Mädchen Anfang

September dieses Jahres in Eiterfeld bei Hanau. Kurz nach Bekannt werden

dieses Mordes schrieb der völkische 'Frankfurter Beobachter' vom

2. September 1928 wie folgt: '...Im Kreis Fulda liegen drei

Ortschaften, Rhina, Burghaun und Eiterfeld, in denen fast die ganze

Bevölkerung sich aus Juden zusammensetzt... Was hat nun die jüdische

Bevölkerung von Eiterfeld für ein Interesse daran, dass der Mord nicht

aufgeklärt wird? Wir behaupten nicht, dass es sich hier um einen Ritualmord

handelt. Aber die amtlichen Stellen sollten so was nicht als Märchen

betrachten, sondern den Fall einmal von diesem Gesichtspunkt aus

betrachten. Wer sind die, die da bei der Untersuchung Schwierigkeiten

machen? Sind es Juden?...' Die amtlichen Stellen haben sich dieses

Märchens angenommen und die Pressestelle des Oberstaatsanwalts in

Hanau ließ einer großen Anzahl von Zeitungen des dortigen Bezirks

folgende Berichtigung zugehen: 'Zu dem Lustmord an einem vierjährigen

Mädchen in Eiterfeld. Gegenüber Erörterungen im 'Frankfurter

Beobachter' teilt der Oberstaatsanwalt in Hanau mit, dass nach dem

Ergebnis der bisherigen Ermittlungen, insbesondere der Leichenöffnung,

die Tat aus geschlechtlichen Beweggründen begangen und der Tod durch

Erwürgen eingetreten ist, sodass zweifellos Lustmord vorliegt.'

Wir haben bisher nicht feststellen können, dass der 'Frankfurter

Beobachter' diese Berichtigung in seinen Spalten veröffentlicht

hätte". Artikel in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins)

vom 5. Oktober 1928: "So sehen Ritualmorde aus! In

letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen völkische Zeitschriften und

rechtsstehende Blätter unaufgeklärte Mordfälle und vor allem

Sexualverbrechen dazu benutzen, um Ritualmordgerüchte auszustreuen. Wir

unterlassen es, alle die Fälle aufzuzählen, in denen in den letzten

Monaten so verfahren wurde, und wo auch wir eingreifen musste. Wir wollen hier

nur eingehen auf den Mord an einem vierjährigen Mädchen Anfang

September dieses Jahres in Eiterfeld bei Hanau. Kurz nach Bekannt werden

dieses Mordes schrieb der völkische 'Frankfurter Beobachter' vom

2. September 1928 wie folgt: '...Im Kreis Fulda liegen drei

Ortschaften, Rhina, Burghaun und Eiterfeld, in denen fast die ganze

Bevölkerung sich aus Juden zusammensetzt... Was hat nun die jüdische

Bevölkerung von Eiterfeld für ein Interesse daran, dass der Mord nicht

aufgeklärt wird? Wir behaupten nicht, dass es sich hier um einen Ritualmord

handelt. Aber die amtlichen Stellen sollten so was nicht als Märchen

betrachten, sondern den Fall einmal von diesem Gesichtspunkt aus

betrachten. Wer sind die, die da bei der Untersuchung Schwierigkeiten

machen? Sind es Juden?...' Die amtlichen Stellen haben sich dieses

Märchens angenommen und die Pressestelle des Oberstaatsanwalts in

Hanau ließ einer großen Anzahl von Zeitungen des dortigen Bezirks

folgende Berichtigung zugehen: 'Zu dem Lustmord an einem vierjährigen

Mädchen in Eiterfeld. Gegenüber Erörterungen im 'Frankfurter

Beobachter' teilt der Oberstaatsanwalt in Hanau mit, dass nach dem

Ergebnis der bisherigen Ermittlungen, insbesondere der Leichenöffnung,

die Tat aus geschlechtlichen Beweggründen begangen und der Tod durch

Erwürgen eingetreten ist, sodass zweifellos Lustmord vorliegt.'

Wir haben bisher nicht feststellen können, dass der 'Frankfurter

Beobachter' diese Berichtigung in seinen Spalten veröffentlicht

hätte". |

| |

Artikel

in "Der Israelit" vom 22. Oktober 1928: "Amtliche

Stellungnahme gegen Ritualmord Hitze in Deutschland. " Artikel

in "Der Israelit" vom 22. Oktober 1928: "Amtliche

Stellungnahme gegen Ritualmord Hitze in Deutschland. "

Berlin,

4. Oktober.

In letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen völkische

Zeitschriften und rechtsstehende Blätter unaufgeklärte Mordfälle und vor

allem Sexualverbrechen dazu benutzen, um Ritualmordgerüchte auszustreuen. Der Central-Verein

deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hat in

den letzten Monaten in mehreren solchen Fällen eingreifen müssen. So auch

anlässlich des Mordes an einem vierjährigen Mädchen Anfang September dieses

Jahres in Eiterfeld bei Hanau. Kurz nach Bekanntwerden dieses Mordes brachte,

wie wir seinerzeit berichteten, der völkische 'Frankfurter Beobachter' Hetzartikel gegen die Juden.

Die Pressestelle des Oberstaatsanwalts in Hanau

hat nun einer großen Anzahl von Zeitungen des dortigen Bezirkes folgende

Berichtigung zu gehen lassen: 'Zu dem Lustmord an einem vierjährigen Mädchen

in Eiterfeld. Gegenüber Erörterungen im 'Frankfurter Beobachter' teilt der

Oberstaatsanwalt in Hanau mit, dass nach dem Ergebnis der bisherigen

Ermittlungen, insbesondere der Leichenöffnung, die Tat aus geschlechtlichen

Beweggründen begangen und der Tod durch Erwürgen eingetreten ist, so dass

zweifellos Lustmord vorliegt.'"

|

Berichte zu einzelnen Personen

aus der Gemeinde

Magnus Heller wurde im

deutsch-französischen Krieg schwer verwundet (1870)

Mitteilung in "Der Israelit" vom 16. November 1870:

"2. Nassauisches Infanterie-Regiment Nr. 88. Mitteilung in "Der Israelit" vom 16. November 1870:

"2. Nassauisches Infanterie-Regiment Nr. 88.

Musketier Simon Löb aus Villmar, Kreis

Oberlahn, tot.

Musketier Wolff, leicht verwundet, Schuss ins Bein.

Musketier Isaac Isselbächer aus Isselbach,

Kreis Unterlahn, tot.

Musketier Gefreiter (Einjährig-Freiwilliger Magnus Heller aus

Eiterfeld, Kreis Hünfeld, schwer verwundet, Schuss in den Oberschenkel." |

| |

Mitteilung in "Im deutschen Reich" vom Januar 1896 S. 40: "Heller,

Magnus, Einjährig-Freiwilliger, Gefreiter, Infanterie-Regiment 88,

Wörth, Schuss in den Oberschenkel, aus Eiterfeld." Mitteilung in "Im deutschen Reich" vom Januar 1896 S. 40: "Heller,

Magnus, Einjährig-Freiwilliger, Gefreiter, Infanterie-Regiment 88,

Wörth, Schuss in den Oberschenkel, aus Eiterfeld."

|

Zum Tod von Wolf Goldberg in

Buchenau im Alter von 106 Jahren (1872)

Artikel in "Der Israelit" vom 6. November 1872: "Kassel. Am 2. Oktober starb zu

Buchenau der älteste Mann des Amtsgerichts Eiterfeld und

wahrscheinlich auch von ganz Kurhessen, der Israeliten Wolf Goldberg,

im seltenen Alter von 106 Jahren an Altersschwäche bei völlig klarem

Bewusstsein. Derselbe durchreiste noch bis vor wenigen Jahren ganz

Deutschland - Almosen sammelnd - zu Fuß. Er war seit 15 Jahren Witwer. Sein

einziger Sohn, dermalen 70 Jahre alt, wohnt in London." Artikel in "Der Israelit" vom 6. November 1872: "Kassel. Am 2. Oktober starb zu

Buchenau der älteste Mann des Amtsgerichts Eiterfeld und

wahrscheinlich auch von ganz Kurhessen, der Israeliten Wolf Goldberg,

im seltenen Alter von 106 Jahren an Altersschwäche bei völlig klarem

Bewusstsein. Derselbe durchreiste noch bis vor wenigen Jahren ganz

Deutschland - Almosen sammelnd - zu Fuß. Er war seit 15 Jahren Witwer. Sein

einziger Sohn, dermalen 70 Jahre alt, wohnt in London." |

Der Geheime Sanitätsrat Dr.

Benedikt Stilling, sollte in Eiterfeld eine Stelle antreten, was er jedoch

ausschlug (1879)

Anmerkung: Zur Person von Dr. Benedikt Stilling siehe auf einer

Seite zu Kassel (interner Link).

Artikel in "Der Israelit" vom 12. Februar 1879: "Aus

Kurhessen, 8. Februar. Die jüngste Nummer ihres geschätzten Blattes

brachte eine Korrespondenz aus Kassel über den verstorbenen geheimen

Sanitätsrat Dr. Stilling, wonach derselbe in den 1830er-Jahren zur

ärztlichen Praxis zugelassen worden sei. Es ist dies indes nicht ganz

richtig; es war für die Herren an der Kasseler Regierung vielmehr keine

Wahl, ihn an der Ausübung der ärztlichen Praxis zu hindern, so gern dies

geschehen wäre.

Artikel in "Der Israelit" vom 12. Februar 1879: "Aus

Kurhessen, 8. Februar. Die jüngste Nummer ihres geschätzten Blattes

brachte eine Korrespondenz aus Kassel über den verstorbenen geheimen

Sanitätsrat Dr. Stilling, wonach derselbe in den 1830er-Jahren zur

ärztlichen Praxis zugelassen worden sei. Es ist dies indes nicht ganz

richtig; es war für die Herren an der Kasseler Regierung vielmehr keine

Wahl, ihn an der Ausübung der ärztlichen Praxis zu hindern, so gern dies

geschehen wäre.

Über den Verstorbenen ist in der letzten Zeit so viel geschrieben worden,

dass es unnütz wäre, auch in ihrem Blatte noch über seinen Ruhm etwas zu

bringen, aber in den Rahmen desselben dürften doch die nachstehenden Zeilen

passen, namentlich was der Verewigte vom lieben Rischus (Judenhass,

Antisemitismus) zu ertragen hatte, und wie er es mit wahrem Kiddusch

Haschem (Heiligung des Gottesnamens, gemeint Bekenntnis zu seinem Glauben)

ertragen hat.

Nachdem in Kurhessen die Emanzipation der Israeliten schon verfassungsmäßig

garantiert war, machte Stilling ein sehr glänzendes Examen und konnte man

nicht umhin, ihm eine Staatsstelle zu geben, was auch geschah, in dem er als

Landgerichtswundarzt für das linke Fuldaufer in Kassel angestellt wurde.

Bald hatte er dortselbst infolge seiner Geschicklichkeit die stärkste

ärztliche Praxis, wodurch er seinen christlichen Kollegen, mit wenigen

Ausnahmen sehr im Wege war, was auch wohl die Veranlassung wurde, dass er

plötzlich, ohne seinen Willen und Wissen, als Physikus nach Eiterfeld

einem kleinen Städtchen in der Provinz Fulda versetzt wurde.

Da ihm indess von dem Vater des letzten Kurfürsten schon früher die Ausübung

der ärztlichen Praxis durch ganz Kurhessen gestattet worden war, wovon die

Herren am Kasseler Obermedizinalkollegium wohl keine Kenntnis hatten, schlug

er die neue Stelle aus, und praktizierte in Kassel fort, indem er auf seinen

Staatsgehalt verzichtete.

In der ersten Zeit seiner Anstellung wollte Stilling eine wissenschaftliche

Reise nach Paris machen, um Einrichtungen der dortigen Spitäler etc. kennen

zu lernen und bat bei seinem Gesuche um Urlaub die Regierung um einen

Staatszuschuss zu seinen Reisekosten; das Rischus (Judenhass,

Antisemitismus) war aber so groß, dass ihm, als er auf den Zuschuss aus

Staatsmitteln verzichtete, und die Reise auf eigene Kosten unternehmen

wollte, Schwierigkeiten bereitet wurden, indem man ihm längere Zeit den

Urlaub verweigerte.

Als sein Ruhm im Ausland schon begründet war, und als er auf alle mögliche

Weise durch Diplome als Ehrenmitglied von Akademien, Orden, unter anderem

vom Kaiser von Österreich, vom König Louis Philipp von Frankreich, vom König

von Belgien etc. ausgezeichnet worden, offerierte ihm der bekannte Minister

Hassenpflug, welcher auch in den 1830er-Jahren ein Ministerportfeuille in

Kurhessen inne hatte, eine Professur an der Landesuniversität Marburg oder

Sitz im Obermedizinalkollegium zu Kassel, natürlich unter der schönen

Bedingung, dass er Christ werden solle, was er mit Entrüstung zurückwies,

indem er sagte, dass sein größter Stolz der sei, Jude zu sein.

Bei mehreren Vakanzen im Obermedizinalkollegium wurde Stilling dem

Kurfürsten vorgeschlagen, aber weil Jude nicht angenommen. Trotz allem

diesen sah Stilling im Kurfürsten doch stets den Landesherrn und verehrte

ihm sei eines seiner besten Werke, welches er demselben mit einem

prachtvollen und kunstreichen Einband versehen, überreichte.

Als in den letzten Regierungsjahren des Kurfürsten ein demselben sehr

nahestehendes Familienmitglied erkrankte und die behandelnden Ärzte keine

Heilung verschaffen konnten, Stilling mit der Behandlung betraut wurde, und

diesem nach verhältnismäßig kurzer Zeit die Heilung gelang, bei ihm

angefragt wurde, was ihm am genehmsten sei, ob ihm Seine Königliche Hoheit

einen Orden gebe oder ihn als Obermedizinalrat ernenne, war er stolz genug,

Orden sowohl wie Titel auszuschlagen und nichts anzunehmen.

Wo es galt, für das Judentum einzutreten, schreckte Geheimer Rat Stilling

vor nichts zurück und wusste dafür einzutreten; so hatte er sich nach dem

1870er-Kriege bei Gelegenheit eines ausgeübten Judenhasses direkt an Seine

Majestät den deutschen Kaiser Wilhelm gewandt, der auch in seiner bekannten

Gerechtigkeitsliebe die höchste Entscheidung nach Stilling's Wunsche traf." |

Unter den Gefallenen des Ersten Weltkrieges ist auch

Lehrer Benno Rosenstock in Wiesbaden (geb. 1883 in Eiterfeld, gefallen 1914)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg

gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß

von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim

stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach

am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;

Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in

Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der

Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,

wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Oktober 1914: "Von jüdischen Beamten, die in den Krieg

gezogen, sind auf dem Felde der Ehre gefallen: Lehrer Max Strauß

von der Israelitischen Religionsgesellschaft in München (aus Hofheim

stammend); Lehrer H. Isenberg von Andernach

am Rhein; Lehrer Benno Rosenstock, Lehrer und Kantor in Wiesbaden;

Lehrer Ludwig Neumann an der städtischen Gemeindeschule in

Frankfurt am Main; Lehrer John Horwitz in Koesfeld, Westfalen. Der

Sekretär der Berliner jüdischen Reformgemeinde, Lehrer H. Blumenthal,

wurde in den Kämpfen an der Ostgrenze leicht verwundet."

|

Zum Tod von David Rosenstock (1927)

Artikel in "Der Israelit" vom 7. April 1927: "Eiterfeld,

18. März. Nach einer zehnwöchigen Krankenhausbehandlung ist David

Rosenstock, Eiterfeld, von uns gegangen, nachdem er noch drei Tage zu

Hause im Kreise seiner Lieben und Freunde hat verweilen dürfen. In einer

kleinen Gemeinde bedeutet das Hinscheiden eines Mitgliedes ein wirkliches

Absterben der Gemeinde. David Rosenstock war ein treues Glied der Gemeinde,

der in echtjüdischer Weise seinem Leben die Weihe gab, der in Frieden in

seiner Familie lebte und Frieden erstrebte in der Gemeinde, der in höchster

Achtung bei allen stand und ein froher Diener seines Gottes war. An seiner

Bahre schilderte Lehrer Oppenheimer - Eiterfeld in bewegten und formschönen

Worten das Lebensbild des Dahingeschiedenen und rühmte dessen weithin

bekannten Ehrennamen. Artikel in "Der Israelit" vom 7. April 1927: "Eiterfeld,

18. März. Nach einer zehnwöchigen Krankenhausbehandlung ist David

Rosenstock, Eiterfeld, von uns gegangen, nachdem er noch drei Tage zu

Hause im Kreise seiner Lieben und Freunde hat verweilen dürfen. In einer

kleinen Gemeinde bedeutet das Hinscheiden eines Mitgliedes ein wirkliches

Absterben der Gemeinde. David Rosenstock war ein treues Glied der Gemeinde,

der in echtjüdischer Weise seinem Leben die Weihe gab, der in Frieden in

seiner Familie lebte und Frieden erstrebte in der Gemeinde, der in höchster

Achtung bei allen stand und ein froher Diener seines Gottes war. An seiner

Bahre schilderte Lehrer Oppenheimer - Eiterfeld in bewegten und formschönen

Worten das Lebensbild des Dahingeschiedenen und rühmte dessen weithin

bekannten Ehrennamen.

Lehrer Schuster - Großkrotzenburg

sprach von des Verstorbenen Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftswillen und

Gemeinschaftsgesinnung innerhalb seiner Familie, innerhalb der jüdischen und

politischen Gemeinde und von dessen Verbundensein mit unserem deutschen

Vaterland.

Eine große Beteiligung bezeugte das Ansehen des dahingegangenen Mannes. Der

Kriegerverein erwies seinem Kameraden die letzte Ehre. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Beisetzung von Fanny Rapp (1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1935: "Burghaun, 8.

Dezember. Heute kam hier Frau Fanny Rapp aus Eiterfeld unter außerordentlich

großer Beteiligung zur Bestattung. Herr Rabbiner Dr. Cahn und Lehrer

Schuster, früher Eiterfeld, gedachten ihrer Tugenden in ehrenden Worten.

Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Dezember 1935: "Burghaun, 8.

Dezember. Heute kam hier Frau Fanny Rapp aus Eiterfeld unter außerordentlich

großer Beteiligung zur Bestattung. Herr Rabbiner Dr. Cahn und Lehrer

Schuster, früher Eiterfeld, gedachten ihrer Tugenden in ehrenden Worten.

Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Hinweis: in Eiterfeld geboren ist Lehrer Markus Rapp (1870-1936), siehe

Seite zu Merzhausen.

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige von M. Wiesenfelder (1889 / 1891 / 1899)

Anzeige in "Der Israelit" vom 24. Dezember 1889: "Für

mein an Sabbat und Feiertagen geschlossenes Eisengeschäft suche per sofort

einen angehenden Kommis. Anzeige in "Der Israelit" vom 24. Dezember 1889: "Für

mein an Sabbat und Feiertagen geschlossenes Eisengeschäft suche per sofort

einen angehenden Kommis.

M. Wiesenfelder, Eisenhandlung, Eiterfeld. "

|

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1891: "Für

meinen 14 Jahre alten Sohn, der die Reife für Untertertia einer

Realschule erreicht hat, suche Lehrlingsstelle in einem

Eisenwarengeschäft, wo Schabbat und Feiertag geschlossen ist. M.

Wiesenfelder, Eiterfeld (Hessen-Nassau)." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. März 1891: "Für

meinen 14 Jahre alten Sohn, der die Reife für Untertertia einer

Realschule erreicht hat, suche Lehrlingsstelle in einem

Eisenwarengeschäft, wo Schabbat und Feiertag geschlossen ist. M.

Wiesenfelder, Eiterfeld (Hessen-Nassau)." |

| |

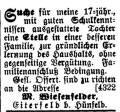

Anzeige in "Der Israelit" vom 22. Juni 1899: "Suche

für meine 17-jährige, mit mit guten Schulkenntnissen ausgestattete Tochter

eine Stelle in einer besseren Familie, zur gründlichen Erlernung des

Haushalts, ohne gegenseitige Vergütung. Familienanschluss Bedingung. Anzeige in "Der Israelit" vom 22. Juni 1899: "Suche

für meine 17-jährige, mit mit guten Schulkenntnissen ausgestattete Tochter

eine Stelle in einer besseren Familie, zur gründlichen Erlernung des

Haushalts, ohne gegenseitige Vergütung. Familienanschluss Bedingung.

Gefällige Offerten sind zu richten an die Adresse

M. Wiesenfelder, Eiterfeld bei Hünfeld."

|

Anzeige von Herz Wiesenfelder

(1890)

Anzeige in "Der Israelit" vom 27. März 1890: "Suche

für meinen 15 Jahre alten Sohn, welcher zwei Klassen von der Realschule

durchgemacht hat, auf Ostern Stelle als Lehrling in einem Geschäft, das

Sabbat und Feiertage geschlossen. Gefällige Offerten erbeten an Anzeige in "Der Israelit" vom 27. März 1890: "Suche

für meinen 15 Jahre alten Sohn, welcher zwei Klassen von der Realschule

durchgemacht hat, auf Ostern Stelle als Lehrling in einem Geschäft, das

Sabbat und Feiertage geschlossen. Gefällige Offerten erbeten an

Herz Wiesenfelder, Eiterfeld (Hessen)." |

Anzeige von David Rosenstock (1911)

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12. März

1911: "Suche für meine Tochter, 15 Jahre alt, welche die

Handelsschule besucht, per 1. oder 15. April dieses Jahres Stellung als Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 12. März

1911: "Suche für meine Tochter, 15 Jahre alt, welche die

Handelsschule besucht, per 1. oder 15. April dieses Jahres Stellung als

angehende

Buchhalterin. Samstags und Feiertage geschlossen.

David Rosenstock.

Eiterfeld, Kreis Hünfeld." |

Anzeige von Schuhmachermeister Selig Wiesenfelder

(1912)

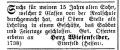

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15.

November 1912: Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15.

November 1912:

"Suche per sofort einen tüchtigen Schuhmachergesellen.

Schabbos und Jomtof (Feiertage) geschlossen. Angenehme dauernde

Stellung.

Selig Wiesenfelder. Schuhwarenlager. Eiterfeld, Kreis

Hünfeld". |

Hochzeitsanzeige von Else Adler und Max Lomnitz

(1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober 1925: "Gott

sei gepriesen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober 1925: "Gott

sei gepriesen.

Else Adler - Max Lomnitz. Verlobte.

Fulda, Rhönstraße 17 - Eiterfeld." |

Hochzeitsanzeige von Hanna geb.

Rapp und Karl Kann (1925)

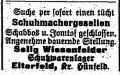

Anzeige in "Der Israelit" vom 21. Mai 1925: Anzeige in "Der Israelit" vom 21. Mai 1925:

"Karl Kann - Hanna Kann geb. Rapp.

Vermählte.

Trauung: 24. Mai 1925 - Rosch Chodesch Siwan.

Hotel Deutsches Hans Fulda.

Eiterfeld - Bad Kreuznach." |

Verlobungsanzeige von Bella

Kissinger und Karl Oppenheimer (1926)

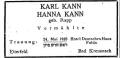

Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Gelobt

sei Gott. Anzeige in "Der Israelit" vom 1. Januar 1926: "Gelobt

sei Gott.

Bella Kissinger - Karl Oppenheimer Volksschullehrer.

Verlobte

Urspringen Dezember 1925 Tewet 5686 Eiterfeld -

Gersfeld." |

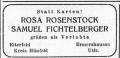

Verlobungsanzeige von Rosa

Rosenstock und Samuel Fichtelberger (1926)

Anzeige in "Israelitisches

Familienblatt" vom 19. August 1926: "Statt Karten! Anzeige in "Israelitisches

Familienblatt" vom 19. August 1926: "Statt Karten!

Rosa Rosenstock - Samuel Fichtelberger grüßen als Verlobte

Eiterfeld Kreis Hünfeld -

Ermershausen Unterfranken." |

|

Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarte

für den in Eiterfeld

geborenen Seelig Wiesenfelder |

|

|

| |

Kennkarte (ausgestellt in

Dieburg 1939) für Seelig Wiesenfelder (geb. 16. April 1877 in

Eiterfeld),

Kaufmann, wohnhaft in Frankfurt am Main, am 22. November 1941 deportiert

ab Frankfurt

nach Kowno (Kauen) Fort IX, wo er am 25. November 1941 ermordet

wurde |

|

Sonstiges

Bericht von K. Wetzell (Witwe von

Dr. W. Wetzell) über die Zeit in Eiterfeld in der NS-Zeit (1971)

Artikel in der Zeitschrift "Yediot shel Irgun Ole Breslau" vom April 1971:

Artikel in der Zeitschrift "Yediot shel Irgun Ole Breslau" vom April 1971:

"Sehr geehrter Herr Lewin...

Wir, d.h. mein Mann und ich Dr. W. Wetzell, waren Verfolgte des

Nazi-Regimes, weil wir in Eiterfeld bei Fulda die jüdische Gemeinde

geschützt haben. Rabbiner Dr. Oppenheimer (gemeint: Lehrer Oppenheimer),

von ihm oder einem anderen Eiterfelder wüsste ich gerne die Adresse, hatte

uns nach unsren Umzug (dem Fürsteneck Bewohner, einem schrecklichen Nazi

wollten wir aus den Augen kommen), nach Schlesien einen Dank Brief

geschrieben, den wir aber vernichteten, weil uns Haussuchung drohte. Als wir

ein Arbeitskommando von Buchenwald, das unser Kranichfelder Oberschloß

aufbauen sollte, jahrelang recht unbequem für die Behörden - Erleichterungen

durchsetzten, wurden wir zum KZ eingegeben. Doch unser Vorsitzender der

Ärztekammer erklärte, er könne uns keinesfalls entbehren. Wir abgekämpften

Schlanken hätten es auch nicht ausgehalten. Ob sie jemanden aus der

jüdischen Gemeinde Eiterfeld Rhön ausfindig machen könnten,

vielleicht zufällig?... Ihre K. Wetzell.

" |

Zur Geschichte der Synagoge

Die Synagoge in Eiterfeld, ein Fachwerkbau, ist zwischen 1827

und 1830 erbaut worden. Sie hatte 52 Plätze für Männer und 24 für Frauen. Es

bestand bereits vor 1827 eine Synagoge, die in diesem Jahr als baufällig

bezeichnet wurde und durch einen Neubau ersetzt werden sollte. Der Bau

wurde durch Maurermeister Sebastian Kehl aus Oberufhausen ausgeführt. Mit ihm

wurde am 7. Mai ein Vertrag unterzeichnet, den er sowie die damaligen

Synagogenältesten unterzeichneten. 1830 wurde der Bau fertiggestellt; die

Schulchronik des Ortes erwähnt in diesem Jahr einen Synagogenneubau.

In den kommenden Jahrzehnten wurde mehrfach die Synagoge renoviert, erstmals

schon im September 1849 am Dach der Synagoge. Am 17. Januar 1884 konnte mit

einem Festzug eine neue Torarolle in die Synagoge gebracht werden.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge zerstört

und zum Einsturz gebracht. Noch brauchbare Steine wurden von Nachbarn

abtransportiert und andersweitig verwendet. Auf dem Synagogengrundstück wurde in

den 1950er-Jahren ein Kolonialwarenladen (Flachdachbau) erstellt. Diese

Flachdachbau wurde im Mai 2011 abgebrochen. An der Stelle wurde daraufhin ein

Parkplatzes angelegt.

Die zur Erinnerung an die jüdische Gemeinde am 22. November 2005 in

Anwesenheit von Martin Löwenberg angebrachte kleine Gedenktafel wurde

zwischen Gründonnerstag und Ostersamstag 2008 abgeschraubt und in einen

Container geworfen. In der Tatortnähe wurden damals Flugblätter der

"NPD" gefunden. Drei Jugendliche aus der rechten Szene konnten

ausfindig gemacht und im August 2008 in Hünfeld vor Gericht gestellt werden.

Die Gedenktafel wurde wieder angebracht. Eine neue Gedenk- und

Hinweistafel erinnert seit dem November 2018 an die jüdische Gemeinde

und ihre Synagoge.

Adresse/Standort der Synagoge: Fürstenecker

Straße 3

Fotos

Die Synagoge in

Eiterfeld

(Fotos aus juden-in-eiterfeld.de) |

|

|

| |

Foto vor 1938: die

Synagoge ist links zu sehen

(Giebel in der Mitte der Häuser ragt in die Straße hinein) |

Noch erhalten:

der Schlüssel zur Synagoge |

| |

|

|

Bebauung des

Synagogengrundstückes

in den 1960er-Jahren

(Foto aus juden-in-eiterfeld.de) |

|

|

| |

Der Flachbau eines

Einkaufsmarktes

wurde auf dem Grundstück erstellt. |

|

Gedenken vor Ort

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 6.4.2009) |

|

|

|

|

|

| Die (kaum

erkennbare) kleine Gedenktafel in Eiterfeld "Zur Erinnerung an die

jüdische Gemeinde Eiterfeld 1701-1939" |

| |

|

|

Namenstafel (seit

2009)

(Foto: Margaretha Reifert-Lutz) |

|

|

| |

2009 wurde die

bisherige Gedenktafel (links) durch eine Namenstafel (rechts) ergänzt mit

dem Text: "Wir gedenken unserer jüdischen Mitbürger. Katz - Lomnitz

- Müller - Nussbaum - Oppenheimer - Rapp - Rosenstock - Schuster -

Strauss - Weinberg - Wiesenfelder". |

| |

|

Gedenktafel von 2018

(Foto: juden-in-eiterfeld.de) |

|

| |

Die

Gedenktafel von 2018 mit dem Text: "Ehemalige jüdische Synagoge. Hier stand

die Synagoge der jüdischen Gemeinde Eiterfeld von 1830 bis 1938. In der

Nacht vom 9. zum 10. November wurde die Synagoge durch die von den

Nationalsozialisten in ganz Deutschland organisierte Pogromnacht zerstört.

Heute erinnert diese Gedenktafel an den Standort der ehemaligen Synagoge von

Eiterfeld. Heimat und Geschichtsverein Eiterfeld e.V." |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Mai 2012:

In Buchenau werden "Stolpersteine"

verlegt |

Artikel in der "Hersfelder

Zeitung" vom 29. Mai 2012: "Künstler Gunter Demnig verlegt

Stolpersteine gegen das Vergessen in Buchenau. Verbeugung vor

Opfern.

Buchenau. Vor 70 Jahren, im Jahr 1942 wurden von den Nazis fünf

jüdische Buchenauer verschleppt. Zum Gedenken sind jetzt vor ihrem

ehemaligen Wohnhaus an der Hermann Lietz Straße 3 Stolpersteine verlegt

worden - fünf Gedenksteine mit der Namen der später Ermordeten wurden in

den Boden gepflastert: Helene, Feilchen, Berta, Malchen und Levi

Rosenstock..."

Link

zum Artikel |

| |

|

November 2018:

Neue Gedenktafel zur Erinnerung an

die jüdische Gemeinde und ihre Synagoge |

Artikel von Christa Desoi in der "Hersfelder

Zeitung" vom 12. November 2018: "Verwüstet und abgerissen. Neue

Gedenktafel erinnert an Synagoge und jüdische Gemeinde in Eiterfeld

Eiterfeld. Etwa 100 Eiterfelder waren gekommen, als am Freitagabend am

Platz der ehemaligen Synagoge eine Gedenktafel angebracht und der

Eiterfelder Juden gedacht wurde.

Die Reichspogromnacht, in der deutschlandweit Synagogen, Geschäfte und

Häuser jüdischer Bürger angezündet und verwüstet wurden, liegt 80 Jahre

zurück. Sie gilt als der Auftakt zur systematischen Verfolgung der Juden

durch die Nationalsozialisten. Monatelang hatte der Heimat- und

Geschichtsverein recherchiert. Was war aus den ehemaligen jüdischen

Eiterfelder Bürgern geworden? Hatten sie das Grauen des Nationalsozialismus

überlebt? Margaretha Reifert-Lutz war es gelungen, Kontakt zu Isaac Levy in

Amerika herzustellen. Dessen Großvater Isaac Müller betrieb auf dem Gelände

der heutigen Bäckerei an der Fürstenberger Straße bis 1936 ein kleines

Lebensmittelgeschäft. Unmittelbar daneben stand von 1701 bis 1939 die

Synagoge. 1936 verkaufte die Familie Levy Haus und Grundstück und wanderte

gezwungenermaßen aus in die USA. Heute dient das einstmalige

Synagogengrundstück als Parkplatz. Genau dort, an einer Gabionenwand, wurde

die Gedenktafel befestigt. Von Isaac Levy erhielt Margaretha Reifert-Lutz

den ehemaligen Eingangsschlüssel zur Synagoge. Diesen hatten die Müllers bei

ihrer Auswanderung als Erinnerungsstück mitgenommen. 'In der Nacht vom 9.

und 10. November 1938, in der von den Nationalsozialisten in ganz

Deutschland organisierten Pogromnacht, wurde die Eiterfelder Synagoge wegen

der Nachbargebäude nicht abgebrannt, sondern verwüstet und später

abgerissen', erklärte Alfred Henning, der Vorsitzende des Heimat- und

Geschichtsvereins Eiterfeld. Sehr einfühlsam umrahmte Clemens Lutz die Feier

mit drei alten jüdischen Liedern auf seiner Klarinette. Dechant Markus

Blümel sprach das Kaddisch, das Totengebet der Juden. Bürgermeister

Hermann-Josef Scheich erinnerte an die Verfolgung der jüdischen Bewohner:

'Die Hetzkampagnen mit Worten und Taten waren insbesondere gesteuert vom

NS-Kreisbauernführer und Domänenpächter Salzmann in Fürsteneck. Ein

Höhepunkt der Judenverfolgung war der berüchtigte Galgen, den Salzmann am 1.

April 1933 in der Ortsmitte hat aufstellen lassen. 1936 lebten noch 44 Juden

im Dorf, 1938 noch sechs Juden, 1939 existierte die jüdische Gemeinde nicht

mehr.' Scheich erinnerte an die Allgegenwärtigkeit von Rassismus,

Antisemitismus und Rechtspopulismus gerade in der heutigen Zeit. Weitere

Hinweisschilder an anderen für die Ortsgeschichte wichtigen Orten sollen mit

Blick auf die 1175-Jahrfeier Eiterfelds im Jahr 2020 folgen."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 153-154. |

| Keine Artikel bei Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 und dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 12. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 363-364. |

| Hartmut Dönch: Über die israelitische Gemeinde und

die israelitische Schule in Eiterfeld. In: Rudolf Christl (Hrsg.): 1150

Jahre Dorf und Markt Eiterfeld. S. 312-317. |

| Elisabeth Sternberg-Siebert: Jüdisches Leben im

Hünfelder Land - Juden in Burghaun. Petersberg 2001. online:

Seite zu

Eiterfeld mit Fotos, dazu

Liste

der Opfer des Holocaust. |

|  Juden in Deutschland und 1000 Jahre Judentum in Fulda.

Juden in Deutschland und 1000 Jahre Judentum in Fulda.

hrsg. von Michael Imhof. Zukunft Bildung Region Fulda e. V.

Erschienen im Michael Imhof Verlag

Petersberg 2011.

24 x 30 cm, 440 Seiten, 700 S/W und 200 Farbabbildungen, Hardcover. ISBN 978-3-86568-673-2

(D) 44,00 € CHF 62,90 (A) 45,25 €

Zu Eiterfeld Beitrag von Elisabeth Sternberg-Siebert S. 291-297. Zu

Buchenau Beitrag von ders.. S. 283. |

|  Michael

Imhof: 400 Jahre Juden in der Rhön. Herausgegeben von Zukunft Bildung Region Fulda e. V. Michael

Imhof: 400 Jahre Juden in der Rhön. Herausgegeben von Zukunft Bildung Region Fulda e. V.

21 x 29 cm, 344 Seiten, 562 Farb- und 59 S/W-Abbildungen, Klappenbroschur. ISBN 978-3-7319-0476-2

(D) 39,95 €, (A) 41,10 €, CHF 45,90.

Erschienen im Michael Imhof-Verlag.

Informationsseite

zur Publikation mit Downloads und "Blick ins Buch"

Seit 400 Jahren waren Juden in den Landstädten und Dörfern der hessischen Rhön urkundlich verbürgt. Ende des Mittelalters und noch zu Beginn der Frühen Neuzeit aus ihren angestammten Wohngebieten vertrieben, fanden viele von ihnen auf den Territorien von Ritterschaften und der Universität Würzburg auch in der Rhön eine neue Bleibe. Erst mit der rechtlichen Gleichstellung der Juden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte für sie ein wirtschaftlicher und sozialer Prozess ein, der den Namen Emanzipation verdient. In den Gemeinden der Rhön wurden sie zu wesentlichen Wegbereitern der Moderne. Dieser Entwicklung stellte sich ein zunehmender Antisemitismus schon in der Kaiserzeit entgegen. Als mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 der Judenhass zum Regierungsprogramm wurde, begann auch für die in der Rhön lebenden Juden eine Zeit der Demütigungen und Verfolgungen mit dem Ziel ihrer Vertreibung und

Vernichtung. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Eiterfeld

Hesse-Nassau. The Jewish community, numbering 105 (18 % of the total) in 1885,

maintained an elementary school (1861-1933) and absorbed the last Jews in

Buchenau and Erdmannrode, shouldering the burden of their debts (1928). The once

larger Erdmannrode community - numbering 1928 in 1861 - dwindled to one

family in 1927. Owing to Nazi persecution, Eiterfeld's expanded community

disbanded ten years later und by November 1938 most of the Jews had left.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|