|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Offenbach

Offenbach am Main

(Kreisstadt,

Hessen)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt

Hier: Berichte zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde (1850-1938)

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Offenbach wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.

Hinweis: die Texte wurden

dankenswerterweise von Susanne Reber (Mannheim) abgeschrieben.

Übersicht:

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Über

den "Baron Offenbach" bzw. "Baron von Frank", den jüdischen

Sektierer Jakob Frank

(Jankiew Lejbowitz, 1726 in Galizien - 1791 in Offenbach am Main)

vgl. den Wikipedia-Artikel

"Jakob Frank"

beim Verfasser "Leonhard" handelt es sich um den Mineralogen Karl Cäsar

von Leinhard (1779-1862).

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. November 1855: "In

diesen Tagen las ich die Memoiren des rühmlichst bekannten Mineralogen

von Leonhard ('Aus unsrer Zeit in meinem Leben. Stuttgart. 1854'.)

Derselbe, in Hanau seine Kindheit verlebend, spricht S. 26 aus eigener

Anschauung über den berüchtigten Sektierer Jakob Frank (nicht:

Joseph Frank), der in dem nahen Offenbach eine so glänzende, aber kurze

(1788-1791) Rolle spielte. Er war Schabbathaier, gab Schabbathai Zewi für

Christus aus und betete zu ihm, so Judentum und Christentum zugleich belügend.

Die Schilderung Leonhards als eines Augenzeugen ist umso interessanter,

als sie auch einiges Persönliche enthält, und folge daher anbei.

'In der Zeit, von welcher ich rede, 1788, tauchte im nahen

Offenbach die allerseltsamste, geheimnisvollste Erscheinung auf; sie wurde

Brennpunkt der Neugierde, des Erstaunens und hatte in der Tat etwas Phänomenhaftes.

Man würde mir vielleicht Unvollständigkeit vorwerfen, wenn ich die Sache

aufzuführen vergäße. Mit Bewilligung des Fürsten von Isenburg siedelte

sich ein Baron Frank in der Stadt an. Einige nannten ihn Graf, manche

wollten sogar einen Fürsten aus dem Manne machen. Er bezog ein

schlossartiges Gebäude, lebte auf glanzvollem, prächtigem Fuße, seine

Haus-Einrichtung war die kostbarste, üppigste, die Treppen mit weichen

Teppichen belegt; alles hatte ein festliches Ansehen. Frank hielt sich

eine Leibwache und bald mehrte sich das Gefolge, sodass es bis zu tausend

Personen anwuchs, Männer, Weiber, Jungfrauen, Kinder. Seine Anhänger

fanden hier einen zuverlässigen Sammelort, freundliche Aufnahme und

reichliche Unterstützung. Für alle trug Frank Sorge, alle lebten, ruhig

und friedsam, auf ihres Oberhauptes Kosten. Sie bildeten eine kleine,

nicht geschäftige, nur genießende Welt; keiner dieser Menschen trieb

irgendeinen Nahrungszweig. Schabbathaische Juden, Geschenke bringend,

wallfahrteten in Menge aus dem Osten nach Offenbach; die Stadt gewann

durch solche Besuche und durch vorübergehende Niederlassungen. Das

Ereignis machte tiefen Eindruck, von Mund zu Munde pflanzte sich die Kunde

fort. Wenige Tage gingen vorüber, ohne dass mein Vater nicht Briefe

erhielt von Offenbacher Befreundeten; einzelne Wahrnehmungen, Bemerkungen,

Vermutungen wurden mitgeteilt; von allem wusste niemand Rechenschaft zu

geben. Mit seinen Kindern, einer Tochter und zwei Söhnen, lebte Frank

sehr zurückgezogen. Wenigen war der geheimnisvolle Ansiedler zugänglich;

in der Regel wurde niemand vorgelassen; selbst die Blicke Neugieriger

suchte er zu meiden. Mit gezogenem Säbel hielten zwei Gardisten am

Hauseingange Wache, zwei andere vor des Barons Zimmertür; dem Arzt allein

blieb freier Zutritt gestattet. Übrigens genossen Vater, Kinder und Anhänger

den unbescholtensten Ruf; nie hörte man von Unfrieden mit den Nachbarn.

Sonntags, wenn Frank mit einem Gepränge, jenem der Großen des Orients

vergleichbar, zur Messe nach dem Dorf Bürgel fuhr, zeigte er sich. Jeder

bewunderte bei solcher Gelegenheit die gemessene Haltung, das begeisterte,

zugleich stolze, gebieterische Wesen; die Miene war streng, unbiegsam,

fast bös, man sah, er verstand Achtung und Gehorsam einzuflößen.

Lebhafte Erinnerungen bewahre ich von mehreren solcher

Feieraufzüge. Vom üblichen Kirchengebrauche abweichend, behielt

Frank, das Haupt nicht entblößend, sein rotes Mützchen auf. Er betete

weder kniend, noch stehend, noch sitzend, sondern nach orientalischer

Weise, auf den Boden hingestreckt, mit zur Erde gewendetem Angesicht. Ein

reicher Teppich wurde ausgebreitet für solche Andachts-Verrichtung. Zur

Ergänzung dieser Mitteilung muss ich erzählen, was wir nach und nach über

Einzelheiten aus dem früheren Leben Franks hörten. Polen war das

Heimatland des Abenteurers. In seiner Jugend trieb er Branntwein-Brennerei

und machte sich später als Kabbalist, als jüdischer Geheimnis-Lehrer in

der Krim berühmt und in gewissen Gegenden der Türkei. Etwa dreißig

Jahre früher, als Frank nach Offenbach kam, wurde von ihm in Podolien der

Schabbathaismus, das judaisierende Christentum verkündigt. Man rühmte,

dass er nicht gleich seinen Vorgängern, sich durch Gaukelspiel angekündigt,

sondern vermittelst der ihm verliehenen Beredungs- und Überredungsgabe

gewirkt. Sein vornehmes Wesen machte ihn geltend, dadurch erhielt er den

überwiegenden Einfluss: ganze Gemeinden gingen über. Mit heftigster

Erbitterung, wütig, verfolgten die Rabbinen den Sekten-Häuptling und

dessen Anhänger. Strenge Befehle ergingen gegen die neuen Glaubenszünftler;

selbst Flammentod drohte ihnen. Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. November 1855: "In

diesen Tagen las ich die Memoiren des rühmlichst bekannten Mineralogen

von Leonhard ('Aus unsrer Zeit in meinem Leben. Stuttgart. 1854'.)

Derselbe, in Hanau seine Kindheit verlebend, spricht S. 26 aus eigener

Anschauung über den berüchtigten Sektierer Jakob Frank (nicht:

Joseph Frank), der in dem nahen Offenbach eine so glänzende, aber kurze

(1788-1791) Rolle spielte. Er war Schabbathaier, gab Schabbathai Zewi für

Christus aus und betete zu ihm, so Judentum und Christentum zugleich belügend.

Die Schilderung Leonhards als eines Augenzeugen ist umso interessanter,

als sie auch einiges Persönliche enthält, und folge daher anbei.

'In der Zeit, von welcher ich rede, 1788, tauchte im nahen

Offenbach die allerseltsamste, geheimnisvollste Erscheinung auf; sie wurde

Brennpunkt der Neugierde, des Erstaunens und hatte in der Tat etwas Phänomenhaftes.

Man würde mir vielleicht Unvollständigkeit vorwerfen, wenn ich die Sache

aufzuführen vergäße. Mit Bewilligung des Fürsten von Isenburg siedelte

sich ein Baron Frank in der Stadt an. Einige nannten ihn Graf, manche

wollten sogar einen Fürsten aus dem Manne machen. Er bezog ein

schlossartiges Gebäude, lebte auf glanzvollem, prächtigem Fuße, seine

Haus-Einrichtung war die kostbarste, üppigste, die Treppen mit weichen

Teppichen belegt; alles hatte ein festliches Ansehen. Frank hielt sich

eine Leibwache und bald mehrte sich das Gefolge, sodass es bis zu tausend

Personen anwuchs, Männer, Weiber, Jungfrauen, Kinder. Seine Anhänger

fanden hier einen zuverlässigen Sammelort, freundliche Aufnahme und

reichliche Unterstützung. Für alle trug Frank Sorge, alle lebten, ruhig

und friedsam, auf ihres Oberhauptes Kosten. Sie bildeten eine kleine,

nicht geschäftige, nur genießende Welt; keiner dieser Menschen trieb

irgendeinen Nahrungszweig. Schabbathaische Juden, Geschenke bringend,

wallfahrteten in Menge aus dem Osten nach Offenbach; die Stadt gewann

durch solche Besuche und durch vorübergehende Niederlassungen. Das

Ereignis machte tiefen Eindruck, von Mund zu Munde pflanzte sich die Kunde

fort. Wenige Tage gingen vorüber, ohne dass mein Vater nicht Briefe

erhielt von Offenbacher Befreundeten; einzelne Wahrnehmungen, Bemerkungen,

Vermutungen wurden mitgeteilt; von allem wusste niemand Rechenschaft zu

geben. Mit seinen Kindern, einer Tochter und zwei Söhnen, lebte Frank

sehr zurückgezogen. Wenigen war der geheimnisvolle Ansiedler zugänglich;

in der Regel wurde niemand vorgelassen; selbst die Blicke Neugieriger

suchte er zu meiden. Mit gezogenem Säbel hielten zwei Gardisten am

Hauseingange Wache, zwei andere vor des Barons Zimmertür; dem Arzt allein

blieb freier Zutritt gestattet. Übrigens genossen Vater, Kinder und Anhänger

den unbescholtensten Ruf; nie hörte man von Unfrieden mit den Nachbarn.

Sonntags, wenn Frank mit einem Gepränge, jenem der Großen des Orients

vergleichbar, zur Messe nach dem Dorf Bürgel fuhr, zeigte er sich. Jeder

bewunderte bei solcher Gelegenheit die gemessene Haltung, das begeisterte,

zugleich stolze, gebieterische Wesen; die Miene war streng, unbiegsam,

fast bös, man sah, er verstand Achtung und Gehorsam einzuflößen.

Lebhafte Erinnerungen bewahre ich von mehreren solcher

Feieraufzüge. Vom üblichen Kirchengebrauche abweichend, behielt

Frank, das Haupt nicht entblößend, sein rotes Mützchen auf. Er betete

weder kniend, noch stehend, noch sitzend, sondern nach orientalischer

Weise, auf den Boden hingestreckt, mit zur Erde gewendetem Angesicht. Ein

reicher Teppich wurde ausgebreitet für solche Andachts-Verrichtung. Zur

Ergänzung dieser Mitteilung muss ich erzählen, was wir nach und nach über

Einzelheiten aus dem früheren Leben Franks hörten. Polen war das

Heimatland des Abenteurers. In seiner Jugend trieb er Branntwein-Brennerei

und machte sich später als Kabbalist, als jüdischer Geheimnis-Lehrer in

der Krim berühmt und in gewissen Gegenden der Türkei. Etwa dreißig

Jahre früher, als Frank nach Offenbach kam, wurde von ihm in Podolien der

Schabbathaismus, das judaisierende Christentum verkündigt. Man rühmte,

dass er nicht gleich seinen Vorgängern, sich durch Gaukelspiel angekündigt,

sondern vermittelst der ihm verliehenen Beredungs- und Überredungsgabe

gewirkt. Sein vornehmes Wesen machte ihn geltend, dadurch erhielt er den

überwiegenden Einfluss: ganze Gemeinden gingen über. Mit heftigster

Erbitterung, wütig, verfolgten die Rabbinen den Sekten-Häuptling und

dessen Anhänger. Strenge Befehle ergingen gegen die neuen Glaubenszünftler;

selbst Flammentod drohte ihnen. |

Sie zerstoben in alle Winde. Frank wurde verhaftet auf einer

Wallfahrt-Reise nach Saloniki. Als Christen, der sich zu seinem

Juden-Anhang hielt und Proselyten machte, führte man ihn nach Czenstochau

an der Warthe. Hier blieb er mehrere Jahre in enger Haft und erhielt seine

Freiheit erst wieder, als die Russen diese Festung eroberten. Angefeuert

durch den früher erlangten Beifall, immer höher strebend, durchzog unser

Glücksritter Polen, Böhmen und Mähren, überall seine Religionslehre

verbreitend. Gleichgesinnte, Anhänger brandschatzte er und trieb nach und

nach die bedeutendsten Summen auf, sodass derselbe zuletzt, wie ein Fürst,

mit zahlreichem Gefolge reiste. Seine Begleiter, vom Geheimschreiber bis

zum Stallknecht, waren ohne Ausnahme getaufte Juden. In Wien, wo Frank

1778 anlangte, entfaltete er einen Prunk, machte einen Aufwand, das Vermögen

eines Privatmannes weit übersteigend. Niemand kannte die Quelle seiner

Geld-Zuflüsse und so erachtete die Polizei für rätlich, den Mann

auszuweisen, ohne dass man übrigens sonst was von ihm gefürchtet hätte.

Nun – wählte das Oberhaupt der 'Nicht-Juden' Brünn zum Aufenthalt

und die 'Brüder' bedachten ihn so reichlich, dass ihm oft ganze Fässer

mit Geld zugeführt wurden. Hier verrichtete Frank seine Andacht stets auf

freiem Felde. Er fuhr dahin in prachtvollem Wagen, umgeben mit Reitern, grün

und rot, wie Uhlanen gekleidet, von Gold strotzend. An ihren Lanzenspitzen

hatten sie als Feldzeichen Sonne und Mond, Adler und Hirsche. Eine ganz

eigene Zeremonie fand nach dem gebet statt: Ein Reiter, der auf

stattlichem, mit zahllosen Schellen behangenem Rosse dem Herren-Wagen

gefolgt, goss auf die Bodenstelle, wo das Gebet verrichtet worden war,

Wasser aus einem Schlauche. Ein abermaliger Versuch, in Wien den Sitz zu

nehmen, lief, dem ersten gleich, fruchtlos ab. Frank wurde von der Polizei

nicht geduldet, obwohl er manche Kunstgriffe anwendete, unter anderem

vorgab, eine Fürstin im Norden unterstütze ihn. Vier Jahre nach

erfolgter Niederlassung in Offenbach brach der Tod aufs Unerwartetste alle

Verhältnisse. Frank starb plötzlich am Schlagfluss. Dies war der verhängnisvolle

Wendepunkt für die Familien-Beziehungen; die Hoffnungen der Kinder gingen

nicht in Erfüllung, sie wurden hinabgeschleudert vom Ungemach in Sorgen

und Bekümmernisse, sie gerieten in Not. Die Geld-Zuflüsse versiegten,

man war genötigt, Schulden zu machen. Schwand jede Täuschung mit dem

Helden des Schauspiels, oder hatten seine Stellvertreter ihre Rollen nicht

zum Besten eingelernt? Die Sekte verlor den Halt in Deutschland.

Achthundert Menschen betrauerten ihren Schutzherrn, ihren Wohltäter, dem

sie fast göttliche Ehrfurcht erwiesen, der ihnen für unsterblich

gegolten. Der letzte glanzvolle Aufzug war das Leichenbegängnis.

Totenstille herrschte in den Straßen Offenbachs, obgleich man vom Gewühl

fortgedrängt wurde. Voran zweihundert Frauen und Jungfrauen, weiß

gekleidet, das Haar durchflochten mit weißen Bändern, brennende

Wachskerzen in der Hand. Ihnen folgte die Leiche in rotseidenem Talar mit

Hermelin besetzt; den Sarg, ausgeschlagen mit weißem Atlas, geziert mit

Gold-Fransen und Quasten, trug die Dienerschaft. Daran schlossen sich, von

Wehmut und Tränen ergriffen, die drei Kinder, endlich siebzig Mann

Leibgarde und alle männlichen Anhänger der Glaubenszunft, brennende

Fackeln tragend, die Haare mit weißen Bändern gebunden, an den Armen weißen

Flor. Als man die Gruft erreicht hatte, erhob das ganze Geleit ein

schmerzvolles Jammergeschrei. Zuletzt warf jeder Anwesende eine Hand voll

Erde ins Grab. Ob es gegründet, dass die 'Polen-Fürstin', wie man

sich erzählte, gedrängt von ihren Gläubigern, bei Nacht und Nebel in Männertracht

entfliehen musste, dies bleibe dahin gestellt.'" Sie zerstoben in alle Winde. Frank wurde verhaftet auf einer

Wallfahrt-Reise nach Saloniki. Als Christen, der sich zu seinem

Juden-Anhang hielt und Proselyten machte, führte man ihn nach Czenstochau

an der Warthe. Hier blieb er mehrere Jahre in enger Haft und erhielt seine

Freiheit erst wieder, als die Russen diese Festung eroberten. Angefeuert

durch den früher erlangten Beifall, immer höher strebend, durchzog unser

Glücksritter Polen, Böhmen und Mähren, überall seine Religionslehre

verbreitend. Gleichgesinnte, Anhänger brandschatzte er und trieb nach und

nach die bedeutendsten Summen auf, sodass derselbe zuletzt, wie ein Fürst,

mit zahlreichem Gefolge reiste. Seine Begleiter, vom Geheimschreiber bis

zum Stallknecht, waren ohne Ausnahme getaufte Juden. In Wien, wo Frank

1778 anlangte, entfaltete er einen Prunk, machte einen Aufwand, das Vermögen

eines Privatmannes weit übersteigend. Niemand kannte die Quelle seiner

Geld-Zuflüsse und so erachtete die Polizei für rätlich, den Mann

auszuweisen, ohne dass man übrigens sonst was von ihm gefürchtet hätte.

Nun – wählte das Oberhaupt der 'Nicht-Juden' Brünn zum Aufenthalt

und die 'Brüder' bedachten ihn so reichlich, dass ihm oft ganze Fässer

mit Geld zugeführt wurden. Hier verrichtete Frank seine Andacht stets auf

freiem Felde. Er fuhr dahin in prachtvollem Wagen, umgeben mit Reitern, grün

und rot, wie Uhlanen gekleidet, von Gold strotzend. An ihren Lanzenspitzen

hatten sie als Feldzeichen Sonne und Mond, Adler und Hirsche. Eine ganz

eigene Zeremonie fand nach dem gebet statt: Ein Reiter, der auf

stattlichem, mit zahllosen Schellen behangenem Rosse dem Herren-Wagen

gefolgt, goss auf die Bodenstelle, wo das Gebet verrichtet worden war,

Wasser aus einem Schlauche. Ein abermaliger Versuch, in Wien den Sitz zu

nehmen, lief, dem ersten gleich, fruchtlos ab. Frank wurde von der Polizei

nicht geduldet, obwohl er manche Kunstgriffe anwendete, unter anderem

vorgab, eine Fürstin im Norden unterstütze ihn. Vier Jahre nach

erfolgter Niederlassung in Offenbach brach der Tod aufs Unerwartetste alle

Verhältnisse. Frank starb plötzlich am Schlagfluss. Dies war der verhängnisvolle

Wendepunkt für die Familien-Beziehungen; die Hoffnungen der Kinder gingen

nicht in Erfüllung, sie wurden hinabgeschleudert vom Ungemach in Sorgen

und Bekümmernisse, sie gerieten in Not. Die Geld-Zuflüsse versiegten,

man war genötigt, Schulden zu machen. Schwand jede Täuschung mit dem

Helden des Schauspiels, oder hatten seine Stellvertreter ihre Rollen nicht

zum Besten eingelernt? Die Sekte verlor den Halt in Deutschland.

Achthundert Menschen betrauerten ihren Schutzherrn, ihren Wohltäter, dem

sie fast göttliche Ehrfurcht erwiesen, der ihnen für unsterblich

gegolten. Der letzte glanzvolle Aufzug war das Leichenbegängnis.

Totenstille herrschte in den Straßen Offenbachs, obgleich man vom Gewühl

fortgedrängt wurde. Voran zweihundert Frauen und Jungfrauen, weiß

gekleidet, das Haar durchflochten mit weißen Bändern, brennende

Wachskerzen in der Hand. Ihnen folgte die Leiche in rotseidenem Talar mit

Hermelin besetzt; den Sarg, ausgeschlagen mit weißem Atlas, geziert mit

Gold-Fransen und Quasten, trug die Dienerschaft. Daran schlossen sich, von

Wehmut und Tränen ergriffen, die drei Kinder, endlich siebzig Mann

Leibgarde und alle männlichen Anhänger der Glaubenszunft, brennende

Fackeln tragend, die Haare mit weißen Bändern gebunden, an den Armen weißen

Flor. Als man die Gruft erreicht hatte, erhob das ganze Geleit ein

schmerzvolles Jammergeschrei. Zuletzt warf jeder Anwesende eine Hand voll

Erde ins Grab. Ob es gegründet, dass die 'Polen-Fürstin', wie man

sich erzählte, gedrängt von ihren Gläubigern, bei Nacht und Nebel in Männertracht

entfliehen musste, dies bleibe dahin gestellt.'" |

|

|

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Juni

1869: "Eine Kontroverse über 'Baron von Frank' Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Juni

1869: "Eine Kontroverse über 'Baron von Frank'

Am 12. Dezember 1791 starb zu Offenbach am Main eine mysteriöse

Persönlichkeit, die einen fürstlichen Hof im dortigen Städtchen hielt, und

welchen in jüngster Zeit Gegenstand eines literarischen Streites geworden

ist.

Schenck-Rinck, dessen Großvater Verwalter des fürstl.

Isenburg-Birstein’sche Schlosses war,

das dem sogenannten Baron von Frank vom alten Fürsten zu Isenburg-Birstein

zur Wohnung eingeräumt worden, hat im Jahr 1867 eine Schrift, 'die Polen in

Offenbach', veröffentlicht, in welcher er nach Berichten seiner Familie das

Oberhaupt der dortigen Polen, Frank, wie auch die mysteriöse Eva von Frank

verherrlichte. Diese Eva soll nach Schenck-Rinck eine natürliche Tochter der

Kaiserin Elisabeth von Russland gewesen sein, welche der Obhut Franks

anvertraut, vom russischen Hofe ferngehalten wurde. Daher sollten sich auch

die bedeutenden Geldmittel erklären, die von St. Petersburg aus nach

Offenbach hin reichlich flossen.

Das Programm des Breslauer Seminars (1868) brachte aus der Feder des Herrn

Graetz eine gelehrte Abhandlung 'Frank und die Frankisten, eine

Sektengeschichte aus der letzten Hälfte des Jahrhunderts, in welcher an der

Hand von Dokumenten mit überzeugender Schärfe nachgewiesen wird, dass Frank

nicht ein gewöhnlicher, sondern ganz abgefeimter Schwindler und Betrüger

gewesen, der ursprünglich Jankiw Leibowicz geheißen, vom Judentum zum Islam,

von diesem dann zum Katholizismus übergetreten ist, nachdem er lange Zeit in

der russischen Festung, Czenstochau, in Haft gewesen war. Es war ihm während

seiner Wanderjahre in Russland, dadurch, dass er sich mit kabbalistischen

Formen umgab, gelungen, einen bedeutenden Anhang um sich zu sammeln; waren

ja die Gemüter, die der Sabbatianismus so sehr aufgeregt hatte, noch nicht

zur Ruhe gelangt, und der Boden daher noch zu sehr empfänglich für neue

Abenteurer. Die schöne Erscheinung seiner Tochter Eva (Graetz hält sie für

seine wirkliche Tochter) soll auch ein nicht unbedeutender Anziehungspunkt

für Anhänger der von Frank und seinen Helfershelfern neu aufgestellten

Glaubenslehre gewesen sein. In Offenbach nahm Frank in besagtem Schlosse

Wohnung, richtete dort einen fürstlichen Hofstaat ein, unterhielt

mystisch-kabbalistische Zusammenkünfte, während er sich äußerlich zum

Katholizismus bekannte. Allerdings flossen von den Anhängern Franks in

Russland und Polen reichliche Spenden, doch reichten diese allein nicht hin,

fürstlichen Aufwand, den Frank entfaltete, zu decken, sondern auch reiche

Subsidien vom Petersburger Hofe für, wie Graetz meint, Dienste, die sich der

Öffentlichkeit entziehen, mussten helfen, den fürstlichen Aufwand zu

bestreiten. Gegen die eben erwähnte Schrift von Graetz tritt nun

Schenck-Rinck mit einer Broschüre, 'Die Polen in Offenbach am Main. Zur

Beleuchtung der von Herrn Dr. Graetz erschienenen Abhandlung. Breslau 1868.

Verlag von Heinrich Keller. Frankfurt

a. M. ' auf, durch welche er den Baron und dem Fräulein von Frank

entwundenen Totenkranz wieder zurückzugewinnen hofft.

Vor allen Dingen gibt er zu, dass er 'aus (?) dem Bereiche seiner Tätigkeit

liege', den 'sicherlich hohen Wert' der in lateinischer, italienischer,

polnischer und russischer Sprache geschriebenen Dokumente (aus den Jahren

1757 – 61 und 1796) zu beurteilen und entzieht sich eigentlich durch dieses

Bekenntnis das Recht, als Kämpfer gegen die gelehrten Forschungen des Herrn

Graetz anzutreten, denn mit einem vornehmen Ignorieren ist es nicht getan.

Wir wollen es dahingestellt sein lassen, wer eigentlich das Fräulein Eva von

Frank gewesen, ob dem hohen russischen Kaiserhause entsprossen, oder eine

Tochter des alten 'Baron', vielleicht wird einmal die Geschichte den

Schleier, der über dieser Persönlichkeit liegt, lüften. Wir wollen hier nur

einige Punkte in Betracht ziehen, die sich auf den Baron Frank selbst

beziehen.

Vor allem ist es Schenck-Rinck darum zu tun, die jüdische Abkunft Franks zu

leugnen, 'auch nicht das geringste Zeichen', schreibt er, 'ließ sich

entdecken, was auf jüdische Abkunft schließen ließ' (S. 7); und doch steht

es unzweifelhaft fest, dass Frank Jude gewesen, durch Beweise aufrecht zu

erhalten suchen, weil wir es uns etwa zur besonderen Ehre anrechnen, in

Frank einen Juden zu erblicken, wir würden recht gern auf die Genossenschaft

verzichten, es ist uns hier nur einige Punkte in Betracht ziehen, die sich

auf den Baron Frank selbst beziehen.

Vor allem ist es Schenck-Rinck darum zu tun, die jüdische Abkunft Franks zu

leugnen, 'auch nicht das geringste Zeichen', schreibt er, 'ließ sich

entdecken, was auf jüdische Abkunft schließen ließ' (S. 7); und doch steht

es unzweifelhaft fest, dass Frank Jude gewesen. Wir wollen aber sogleich

bemerken, dass wir nicht deshalb die Behauptung, Frank sei Jude gewesen,

durch Beweise aufrecht zu erhalten suchen, weil wir es uns etwa zur

besonderen Ehre anrechnen, in Frank einen Juden zu erblicken, wir würden

recht gern auf die Genossenschaft verzichten, es ist uns hier nur darum zu

tun, eine geschichtliche Wahrheit festzustellen.

Hören wir, wie Schenck-Rinck beweist: Ein Schlagfluss machte Franks Leben am

10. Dez. 1791 ein Ende, die Offenbacher Ärzte und ein Frankfurter Arzt

wurden herbeigerufen; 'doch alle Belebungsversuche blieben erfolglos. Das

gänzliche Entkleiden des Körpers konnte dabei nicht umgangen werden, wobei

die Beschneidung nicht unentdeckt bleiben konnte, und doch hat es nirgends

verlautet, dass dies lautsprechende Zeugnis jüdischer Abkunft vor den Augen

der tiefblickenden Ärzte sich herausgestellt (S. 8) Herr

Anmerkungen: - Schabbathaier:

https://de.wikipedia.org/wiki/Sabbatianismus

- Schabbathai Zewi:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schabbtai_Zvi

- Fürst zu Isenburg:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Ernst_II._zu_Isenburg_und_Büdingen

- Kabbalist:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kabbala

- Podolien:

https://de.wikipedia.org/wiki/Podolien

- Proselyt:

https://de.wiktionary.org/wiki/Proselyt

- Czenstochau:

https://de.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa

- Uhlanen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulanen

- Schlagfluss:

https://de.wiktionary.org/wiki/Schlagfluss

- Kaiserin Elisabeth von Russland:

https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_(Russland)

- Graetz:

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Graetz

- Frankisten:

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankismus_(religiöse_Bewegung

- Jacob Leibowicz:

https://www.spektrum.de/lexikon/juedische-philosophen/jakob-leibowicz-frank/93

- Sabbatianismus:

https://de.wikipedia.org/wiki/Sabbatianismus

- Eva von Frank:

https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Frank

- Schloss:

https://de.wikipedia.org/wiki/Isenburger_Schloss |

Zur

Erinnerung an Wolf Breidenbach (geb. 1750 Breitenbach am Herzberg, gest. 1829 in Offenbach, Artikel

von Rechtsanwalt Dr. Guggenheim, 1914)

Anmerkung: vgl. Wikipedia-Artikel

"Wolf Breidenbach".

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Februar

1914: "Zu Ehren eines Vergessenen. Von Rechtsanwalt Dr.

Guggenheim Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 20. Februar

1914: "Zu Ehren eines Vergessenen. Von Rechtsanwalt Dr.

Guggenheim

Man sagt uns Juden besondere Dankbarkeit für empfangene Wohltaten nach.

Darum scheint es mir unsere Pflicht zu sein, auch in unserer schnelllebigen

Zeit keine zu vergessen, der sich um uns und unsere Gleichberechtigung

verdient gemacht hat, zumal, wenn er bescheiden genug war, sich nicht in den

Vordergrund zu drängen und sich feiern zu lassen.

Ein solcher Mann, dessen Namen Graetz 1)

der Vergangenheit entrissen hat, dessen Verdienste aber heute noch viel zu

wenig gewürdigt werden, war Wolf Breidenbach.2)

In seiner 'Geschichte der Juden' führt uns Graetz eingehend in das Leben und

Wirken dieses Mannes vor Augen, der würdig ist als einer der edelsten und

erfolgreichsten Vorkämpfer für die Gleichberechtigung der Juden genannt zu

werden.

Das große Verdienst Breidenbachs, der allgemeine Bildung mit seinem

jüdischen Wissen und schöpferischer wissenschaftlicher Tätigkeit verband,

besteht darin, dass er in den meisten Staaten Mittel- und Westdeutschlands

die Aufhebung des Juden-Leibzolls erwirkt hat. 3)

Der Leibzoll, der ursprünglich wohl als eine Art Geleitzoll für

Handeltreibende gedacht war, hatte sich, im Laufe der Zeit, besonders in

Deutschland, zu einer beträchtlichen Einnahmequelle der deutschen Fürsten

entwickelt. 4)

An jeder Zollschranke der kleineren mitteldeutschen Staaten drohten die

Zollstöcke mit der schmachvollen Inschrift:

'Juden-Leibzoll'

Durch diese Art der Verzollung wurden die reisenden Juden tatsächlich dem

Vieh gleichgestellt.

Dazu kam noch die oft unmenschliche Härte, mit er die Erheber diesen Zoll

auch von den Ärmsten der Armen beitrieben.5)

Obgleich schon Ludwig XVI. in seinem Edikt vom 12. Januar 1784 den Leibzoll

für Frankreich abgeschafft hatte

6), nachdem auch

weiterhin Österreich, Bayern und Preußen 7)

die Juden von der erniedrigsten Abgabe befreit hatten, dachten die kleineren

Staaten Mittel- und Westdeutschlands noch immer nicht daran, diese nicht

geringen Einnahmequellen aufzugeben: Da war es Wolf Breidenbach, der sich

der entehrten Glaubensgenossen annahm und mit Mut, Entschlossenheit und

edlem Eifer der Gerechtigkeit zum Siege verhalf.

Ein zeitgenössischer christlicher Schriftsteller

8) rühmte Breidenbachs Wirken, der, 'mit Aufopfern von

Zeit, Mühe und Kosten sich ein unsterbliches Verdienst um die Juden

erwirbt.'

Es kann nicht meine Aufgabe sein, innerhalb eines kurzen Aufsatzes die

mühselige Tätigkeit Wolf Breidenbachs zu schildern und die Kleinarbeit

dieses bescheidenen Mannes aufzudecken. Ich verweise auf die angegeben

Literatur. Nur darauf sei hingedeutet, dass Wolf Breidenbach durch seine

Stellung als Hoffaktor bei den Fürsten von

Isenburg, Beziehungen zu den benachbarten fürstlichen Höfen hatte und so

bewirkte, dass die Schmach des Juden-Leibzolls nach und nach in den

einzelnen Staaten beseitigt wurde.

Der hochherzige, auch sonst als tolerant bekannte Fürst Karl zu Isenburg,

der in Offenbach residierte, gewährte als Erster unter den Fürsten Mittel-

und Westdeutschlands die seinem 'inneren Gefühle ganz entsprechende Bitte'

des Wolf Breidenbach, indem er im September 1903 den Leibzoll im Fürstentum

Isenburg-Birstein abschaffte.

Die edle Tat des Isenburger Fürsten spornte Wolf Breidenbach zu weiteren

Bemühungen an, und es gelang ihm, die Aufhebung des Juden-Leibzolls im

genannten fürstlichen und gräflichen Hause Isenburg, Kurfürstentum Hessen,

im Kurfürstentum Solms,

Rödelheim, Kurfürstentum

Homburg, in Hohenlohe,

Neuwied, Wied-Runkel,

Braunfels,

Nassau,

Usingen (19. Januar 1805) und

Regensburg9) zu erwirken.

Auch ist es lediglich seiner Bittschrift zu danken, dass am 24. August 1804

der Leibzoll in der freien Reichsstadt

Frankfurt aufgehoben wurde. Wolf Breidenbach hatte das Glück, zu

erleben, dass in allen deutschen Staaten der Leibzoll aufgehoben

10) und so die Bahn frei wurde für

die Erringung der lang ersehnten Gleichberechtigung der Juden als

Staatsbürger.

Wolf Breidenbach starb, wo er gelebt und von wo aus er gewirkt hat, zu

Offenbach a. M. am 27. Februar 1829.11)

Seine Gebeine sind auf dem neuen Friedhof

in Offenbach bestattet.12)

Anmerkungen: 1) Graetz, 'Geschichte der Juden', Band 11, Seite 253 und

Note 5.

2) Vgl. Dr. Silberstein: 'Wolf Breidenbach und die Aufhebung des Leibzolls

in Deutschland' in der 'Zeitschrift für die Geschichte der Juden' 1891.

3) Nachstehend in deutscher Übersetzung, die bei Graetz, 11, Seite 628, in

hebräischer Sprache abgedruckten Worte Wolf Heidenheims im Vorwort zu 'Machsor':

'Der mächtig weise Mann, der hochangesehene Wolf Breidenbach, der ruhmvolle,

der viel Gutes getan und bewirkt für das Haus Israel, der Mann, der alles

tat, und die Schmach des Leibzolls, der seit vielen Jahrhunderten alle

unsere Schritte hemmte,von uns zu nehmen. Der Ewige gab ihm Gunst in den

Augen der Völker und Fürsten, und sie taten ihm, was er verlangte. Und so

steht er in seinem freiwillig zu Berufe, ein Fürsprecher für Israel zu sein,

um ihnen Ruhe zu bereiten. Das ist der edle Mann, dessen Hand mich

unterstützte. Er selbst bereitete auch Köstliches durch Übersetzung einiger

Pijutim (poetischer Gebete), wie 'Ich komme Dich anzuflehen' (2. Rosch

Haschono), des Silluk (Schlussstück) des 7. Passah und Selichoth (Bussgebete)

in Kolnidre.

Wo ich schrieb, sie seien mir geliefert von einem meiner Freunde, der stammt

es von ihm, und seine Hände haben es bereitet.'

4) In Hessen-Darmstadt, zum Beispiel,

brachte der Zoll jährlich nach Graetz a. a. O., Seite 620, 25.000 bis 28.000

Gulden, nach Silberstein a. a. O. 11.000 bis 12.000 Gulden.

5) Vgl. Silberstein a. a. O.

6) Das Edikt begründet dies: 'Da es unserer Denkungsart höchst zuwider ist

gegen irgendeinen unserer Untertanen eine Anlage existieren zu lassen,

welche den Stand der Menschen schändet.'

7) Friedrich Wilhelm II. sprach sich missbilligend über seine Räte aus, dass

diese ihn nicht früher auf diese unwürdige Aufgabe aufmerksam gemacht

hatten. Vgl. Silberstein.

8) Scheppler, 1805.

9) Der Reichskanzler Karl von Dalberg, dem im Lüneburger Frieden

Regensburg zugefallen war,

unterstützte die Bemühungen Wolf Breidenbachs aufs Eifrigste und stellte ihm

das Zeugnis aus, 'daß seine menschenfreundliche persönliche Verwendung ihm

zum Ruhm und zur Ehre gereiche.' Vgl. Graetz a. a. O., Seite 618.

10) Zuletzt in Sachsen merkwürdigerweise infolge eines russischen

Gouvernementpatents, am 28. September 1813. Man vergleiche hierzu die

heutigen Passvorschriften Russlands!

11) Das Chewrabuch der israelitischen Gemeinde zu Offenbach enthält

folgenden, hier wohl zum ersten Mal veröffentlichten Eintrag unter Nr. 2149:

'5589 (1829) die Nacht auf Sabbat, den 25. Adar, beerdigt. Er ruht neben dem

verstorbenen Löb Elsaß.'

12) Die von Graetz 1, Seite 618, in hebräischer Sprache angeführten

Grabinschrift lautet: 'Der geachtete und hochgeschätzte Mann und berühmte

geachtete Vermittler (Faktor).'

Nicht allgemein bekannt und wohl zum ersten Mal hier veröffentlicht ist

Folgendes: Als im Jahre 1860 infolge der Gleisverlegung der

Offenbach-Hanauer Bahn große Stücke des alten Offenbacher jüdischen

Friedhofs zu Bahnzwecken hergegeben werden mussten, viele Gräber des alten

Friedhofs ausgegraben und die Gebeine auf den neuen jüdischen Friedhof

übergeführt. Die zugehörigen Grabsteine wurden am Eingang des neuen

Friedhofs in Form einer Pyramide zusammengestellt, während die Gebeine in

besonderen Gräbern bestattet wurden, soweit sich Angehörige oder sonstige

Beteiligte ihrer annahmen. So kam es, dass der Grabstein Wolf Breidenbachs,

der die vorstehende Inschrift trägt, ein Teil der Pyramide geworden, jetzt

mit dichtem Efeu umrankt und kaum leserlich ist, während das Grabmal

auf dem neuen jüdischen Friedhof folgende, etwas modernere Inschrift

enthält: 'Hier ruht der fürstlich isenburgische Rat Wolf Breidenbach,

geboren am 10. Januar 1751, gestorben am 27. Februar 1829, und neben ihm

seine Gattin Marianne geb. Israel, geboren am 12. Februar 1768, gestorben am

15. März 1827.

Die israelitische Männerkrankenkasse zu Offenbach a.M., welcher Wolf

Breidenbach 100 Gulden gestiftet hat, lässt noch heute am Sterbetage ein

Kaddischgebet für den Verstorbenen verrichten.

13) Er ließ auf seine Kosten das Innere der Synagoge erneuern und

ausschmücken. Vgl. Graetz Seite 617. |

Er

hat genug getan, um für alle Zeit zu leben. Wir Nachkommen aber sollte uns

einer Pflicht der Dankbarkeit nicht entziehen und der Mahnung von Graetz

nachkommen, den Namen Wolf Breidenbach nicht der Vergessenheit verfallen zu

lassen. Er

hat genug getan, um für alle Zeit zu leben. Wir Nachkommen aber sollte uns

einer Pflicht der Dankbarkeit nicht entziehen und der Mahnung von Graetz

nachkommen, den Namen Wolf Breidenbach nicht der Vergessenheit verfallen zu

lassen.

Die israelitische Gemeinde in Offenbach baut zurzeit eine neue Synagoge. In

dem großen Vorhofe derselben ist ein geeigneter Platz zur Aufstellung eines

Gedenksteins´vorgesehen, der Kunde davon geben soll, dass wir Juden in

dankbarer Erinnerung derer gedenken, die uns Gerechtigkeit widerfahren

ließen und die im Kampfe für unser Recht, uns in edler Pflichterfüllung, in

treuer Liebe und Opferfreudigkeit Beistand geleistet haben. Kein Bildnis der

edlen Männer soll den Denkstein zieren, aber die Namen des Fürsten Karl von

Isenburg und Wolf Breidenbachs sollen in leuchtenden Lettern unserer

Dankbarkeit Zeugen sein.

Wie einst Wolf Breidenbach die alte Synagoge schmückte, so soll, hundert

Jahre nach der endgültigen Aufhebung des Leibzolls, die neue Synagoge den

Namen Wolf Breidenbachs rühmend tragen, in dem sie ihn mit dem ewig wahren

Worte unserer Weisen verbindet: 'Die Denkmale der Frommen sind ihre Werke.'

Ein Brunnen zum Gedächtnis der Edlen soll inmitten des Vorhofes aufgestellt

werden. Die Mittel zur Errichtung dieses Denkmals sollten von den Enkeln und

Urenkeln jener deutschen Juden im Deutschen Reich gestiftet werden, denen

durch Wolf Breidenbach Befreiung ward von schwerer Schmach.

Man bittet, Geldsendungen an den Verfasser oder an das Bankhaus S.

Merzbach in Offenbach a. M., Konto: Wolf-Breidenbach-Brunnen zu richten.

Anmerkungen: - Gleichberechtigung:

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Emanzipation

- Graetz:

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Graetz

- Ludwig XVI.:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_XVI.

- Hoffaktor:

https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffaktor

- Fürst Karl zu Isenburg:

https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_(Isenburg-Birstein)

- Wolf Heidenheim:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Heidenheim

- Machsor:

https://de.wikipedia.org/wiki/Machsor

- Israel: Judenheit

- Pijutim:

https://de.wikipedia.org/wiki/Pijjut

- Rosch Haschono:

https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana

- Passah:https://de.wikipedia.org/wiki/Pessach

- Selichoth:

https://de.wikipedia.org/wiki/Slichot

- Kolnidre:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kol_Nidre

- Karl von Dalberg:

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Theodor_von_Dalberg

- Chewrabuch: Buch der Chewra Kadischa

https://de.wikipedia.org/wiki/Chewra_Kadischa

- Sabbat:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schabbat

- Adar:

https://de.wikipedia.org/wiki/Adar_(Monat)

- Bankhaus S. Merzbach: vgl.

Artikel von 1911

- Begründer des Bankhauses Merzbach:

https://www.geni.com/people/Selig-Merzbach/6000000000151914947

https://jschultheis.de/seiten/elektrische-strassenbahn/

|

Zur

Erinnerung an Wolf Breitenbach (weitere Artikel von 1929)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar

1929: "Zum Gedächtnis Wolf Breidenbachs - Das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar

1929: "Zum Gedächtnis Wolf Breidenbachs - Das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen

(Gest. am 28. Februar 1829 - in der Nacht zum Heiligen Schabbat am 25.

Adar zu Offenbach). Von L. Horwitz in

Kassel.

Es obliegt dem Leser die Pflicht, Leben und Taten eines einst berühmten,

jetzt fast vergessenen Namens sich vor Augen zu halten und als Mann sich zu

bemühen, wo es an Männern jetzt fehlt. Den Lebensinhalt Wolf Breidenbachs

könnten seine kurze Grabinschrift und das noch den harten Stein überdauernde

Denkmal Wolf Breidenbachs wiedergeben, letzteres in der Machsor-Ausgabe

1806. Man lese sie:

(Hebräischer Text der alten Grabinschrift)

Im Machsor vom 2. Tag Rosch Haschanah bemerkt Wolf Heidenheim

zu ...: 'Diese Übersetzung erhielt ich von meinem ehrwürdigen Freunde; seine

Bescheidenheit erlaubt es mir nicht, seinen Namen zu nennen.' -

Besonders in der Gegend zwischen Main und Rhein, in Süddeutschland wie im

Westen sollte man am 28. Februar oder 28. Adar es der Jugend und dem Alter

recht eindringlich verkünden, was Breidenbach seinen Glaubensbrüdern gewesen

ist – ein schtrln, ein Anwalt, ein Fürsprecher. Unsere Geschichte

nennt nur noch Joselmann von Rosbehn so. Wenn anderen größere Verdienste

beigelegt werden, so lag dieses darin, dass seine stille, aber nicht minder

kräftigen Persönlichkeit meist hinter der Szene sich hielt. Jede Eitelkeit

lag ihm fern, er tat das Gute (für den Namen = für G"tt), um des

Guten Willen.

Wolf Breidenbach ist im Dörfchen

Breitenbach 1751 geboren. Damals lebte dort ein hervorragender Talmudist,

der sich der Jugend besonders annahm. Er erkannte die hervorragende

Geistesgaben des jungen Wolf und förderte ihn derart, dass er bald nach

Frankfurt a. M. auf die

Jeschiwah konnte, wo er neben talmudischem Wissen sich allgemeine

Bildung aneignete. Bei einem Buchbinder lernte Breidenbach einen Grafen

kennen, mit welchem er durch seine Meisterschaft im Schachspiel bald eng

befreundet wurde. Diese Freundschaft war für Breidenbachs Leben

entscheidend. Der Graf lieh ihm größere Summen zur Eröffnung eines Bank- und

Juwelengeschäftes. Das Beit Hamidrasch (= Talmudschule) wurde bald

mit dem Kontor vertauscht, - und für unsere Glaubensbrüder war dies von

hoher Bedeutung. Durch strenge Rechtlichkeit seines Benehmens und Glück

erweiterte sich sein Kundenkreis und erstreckte sich auf die vielen

Fürstenhöfe und Standesherren in der Nähe von Frankfurt und im Nassauischen.

Mit den geschäftlichen Erfolgen kamen bald die damaligen Titel als Hofagent,

Hoffaktor und dergleichen. In besonders freundschaftlichem Verhältnis stand

Breidenbach zum Fürsten von Isenburg-Birstein. Großherzog Ludwig I. zu

Darmstadt, dessen Bruder Emil in seinem Hause verkehrte. Doch Glanz und

Reichtum machten ihn nicht blind für das Leid seiner Brüder; er suchte und

fand sie. Mit ihnen musste er den harten Leibzoll ertragen, jene lästige

Abgabe, die der Reiche oder Bettler an der Grenze eines jeden Amtes

entrichten musste. Mit welcher Härte diese Abgabe erhoben wurde, kann hier

nicht geschildert werden, sie kehren in allen Eingaben Breidenbachs und

Jacobsons wieder und bieten ein trauriges Bild der Lage. Die Bemühungen

hatten in Braunschweig, Mecklenburg und Baden und nun setzte Breidenbach das

begonnene Werk fort. In dem Reichskanzler Karl von Dalberg, dem durch den

Frieden von Luneville, Regensburg,

Aschaffenburg und

Wetzlar zugefallen war, fand er einen

warmherzigen Förderer seines Vorhabens. Mit seinem Beistande dachte

Breidenbach in allen deutschen Staaten durchzuführen. Für diesen Zweck waren

große Summen aufzubringen, die Breidenbach allein nicht beschaffen konnte;

er erließ deshalb einen Aufruf an die Gesamtjudenheit, der bei W. Heidenheim

zwischen 19. und 25. September 1803 mit hebräischen Lettern gedruckt wurde

und als Überschrift Kol kore leacheinu bnei Israel = eine Stimme spricht

zu unseren Brüdern, die Israeliten führt. Der Schlusssatz lautete:

'Einer eurer Brüder, aufgefordert von einem großen und ansehnlichen Teil

unserer Nation, ist es, der um Beiträge zu dieser schönen und löblichen

Stiftung zur Befreiung der Kosten und Opfer – euch allesamt als Menschen,

als Kaufleute und Familienväter auffordert.' Wohl half Br. Dalbergs

Empfehlung, der ihn in einer Urkunde 'Vertreter seiner Nation' nennt, der

ihm die Wege bahnte. Aber von Humanitätsgedanken waren sie den Juden

gegenüber weit entfernt, wenn die Staatskasse darunter litt, betrug doch die

Einnahme 1805 in Darmstadt jährlich 25 – 28.000 Gulden. Die Feststellung der

Entschädigungssummen bedarf einer Spezialforschung. Der große Erfolg sei

durch folgende Daten kurz gezeichnet: Der Leibzoll hörte auch auf am 1.

November 1803 in Hessen – Homburg,

Januar 1804 in Aschaffenburg, 24.

August 1804 in Frankfurt a. M.,

1804 auch in Kurhessen, 19. Januar 1805 in

Darmstadt, im gleichen Jahr folgten

die Höfe von Nassau-Usingen,

Weilburg,

Löwenstein,

Leiningen und den Häusern Erbach.

Breidenbach muss durch diese Taten für alle Zeiten leben. Sein Name ist mit

ehernen Lettern im Buch der Zeitgeschichte eingeschrieben. Wo der Feind der

Jetztzeit steht, wissen wir nur zu genau. Möchte uns im Zeitalter Hamans

auch der Mordechai und die Ester nicht fehlen."

Anmerkungen: - Machsor:

https://de.wikipedia.org/wiki/Machsor

- Rosch Haschanah:

https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana

- Wolf Heidenheim:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Heidenheim

- Joselmann von Rosheim:

https://de.wikipedia.org/wiki/Josel_von_Rosheim

- Jeschiwah:

https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa

- Hofagent:

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Hofagent

- Hoffaktor:

https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffaktor

- Großherzog Ludwig I. zu Darmstadt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._(Hessen-Darmstadt)

- Karl von Dalberg:

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Theodor_von_Dalberg

- Frieden von Lunéville:

https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_von_Lunéville

- W. Heidenheim:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Heidenheim

- Haman:

https://de.wikipedia.org/wiki/Haman

- Mordechai:

https://de.wikipedia.org/wiki/Mordechai

- Ester:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ester_(Bibel) |

| |

|

|

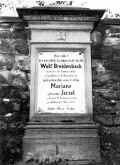

Links: Grabstein für den Fürstlich

Ysenburgischen Rat Wolf Breidenbach, geb. 1751, gest. 27. Februar

1829.

Das Grab von Wolf Breidenbach befand sich auf dem alten jüdischen

Friedhof an der Groß-Hasenbachstraße (heute Bismarckstraße). Beim Bau

der Bahnlinie musste ein Teil des Geländes an die Stadt abgetreten werden

(1871/72); die alten Grabsteine sind teilweise auf den neuen jüdischen

Friedhof (Teil des städtischen Friedhofes) überführt worden. Für Wolf

Breidenbach wurde bereits 1885 ein neues Grabmal errichtet; der alte

Stein - stark verwittert - befindet sich als einer der untersten in der

Pyramide am Eingang zum jüdischen Friedhof. |

| |

|

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck"

vom 22. Februar 1929: "Zum Gedächtnis Wolf Breidenbachs

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck"

vom 22. Februar 1929: "Zum Gedächtnis Wolf Breidenbachs

Anlässlich der hundertjährigen Wiederkehr seines Todestags am 28. Februar

1929. S. Freudenberger

Es wirkt mit Macht der edle Mann

Jahrhunderte auf seinesgleichen.

Denn was ein guter Mensch erreichen kann,

Ist nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen.

Drum lebt er auch nach seinem Tode fort,

Und ist so wirksam, als er lebt,

Die gute Tat, das schöne Wort,

Es strebt unsterblich, wie er sterblich strebt.

Goethe.

Jahrhundertelang hatten unsere Vorfahren unter Ausnahmegesetzen

geschmachtet. Im finstern Mittelalter waren sie die Parias der menschlichen

Gesellschaft. Man zwängte sie in die engen Gassen, sogenannte Ghettos, ein.

Sobald sie sich andersweit blicken ließen, mussten sie sich durch den gelben

Fleck bemerkbar machen. Wehe, wenn es jemand versäumte, sich mit diesem

Ehrenmal zu dekorieren.

Kaiser, Könige und Ritter betrachteten die Juden als eine einträgliche

Quelle zur Verbesserung ihrer Einkünfte. Zu der schimpflichen Besteuerung,

die man den Ärmsten der Armen auferlegte, zählt

unstreitig der 'Leibzoll'. Zu der schimpflichen Besteuerung sobald sie sich

in das Gebiet einer fremden Herrschaft, und es gab damals in Deutschland

über hundert Reichsstände, begaben, mussten sie bis Ende des 18.

Jahrhunderts diesen 'Geleitzoll' oder Leibzoll entrichten. Da traten große

Männer an die Bildfläche, die es sich zur Lebensaufgabe machten, ihre

Glaubensgenossen von diesen sie entwürdigenden Ausnahmegesetzen zu befreien.

Zu den eifrigsten Vorkämpfern für unsere bedrängten Glaubensgenossen in

dieser bewegten Zeit zählt unstreitig Wolf Breidenbach in Hessen.

Derselbe wurde 1751 im kleinen Dörfchen

Breitenbach bei Kassel in den

ärmlichsten Verhältnissen geboren. Der aufgeweckte begabte Knabe besuchte

gleich seinen Altersgenossen die damals sehr überfüllte evangelische

Volksschule seines Heimatortes. Der arme Knabe musste schwer unter den

Plackereien seiner christlichen Mitschüler leiden, und mögen diese

Quälereien der Impuls gewesen sein, der den gereiften Mann veranlasste, für

die Erlangung der Menschenrechte seiner Glaubensgenossen Gut und Blut

einzusetzen.

Nachdem der Knabe die Volksschule verlassen hatte, begab er sich nach

Frankfurt am Main, um an

der damals dort blühenden Jeschiwoh Tora zu lernen. Die Mittel zum

Unterhalte in Frankfurt verschafften ihm Freunde und Gönner. Auch gewährte

man ihm als armen Bochur die nötigen Freitische. Mit Eifer widmete sich der

wissensdurstige Jüngling dem Torastudium. Doch widmete er sich dem Zuge der

Zeit folgend, auch heimlich dem Studium der profanen Wissenschaften. In

seinen freien Stunden befasste er sich in Gesellschaft einiger Freunde mit

Schachspiel und brachte es darin zu einer wahren Meisterschaft. Dieser

Umstand brachte ihn zu einer vollständigen Änderung seines Lebensganges. Er

lernte nämlich durch Schachspiel einen Baron kennen. Der junge Breidenbach

trat in nähere Beziehungen zu dem reichen Baron und erwarb sich durch treue

und gewissenhafte Verwaltung der Gelder des Barons dessen unumschränktes

Vertrauen, sodass Letzterer seinem treuen Verwalter größere Darlehen gegen

geringen Zinsfuß entlieh. Dadurch wurde es Breidenbach ermöglicht, in

Frankfurt ein Bank- und Wechselgeschäft zu begründen, dass sich durch

Empfehlung es ihm wohlgesinnten Barons aufs Glänzendsten entwickelte.

Breidenbach entfaltete sich zu einem Geschäftsgenie und betrieb alsbald

neben seinem Bankgeschäft auch noch einen ausgebreiteten Handel mit Juwelen

und Schmuckgegenständen. Dadurch bahnte er sich den Zutritt zu den Höfen

verschiedener kleiner Fürsten in der Nähe Frankfurts, z. B. des Landgrafen

von Kassel, des Fürsten von Isenburg-Birstein

und des späteren Großherzogs Ludwig I. von Hessen-Darmstadt.

Diese weittragenden Beziehungen zum Adel und Fürstenstande nutzte

Breidenbach in edelster Weise im Interesse seiner noch allenthalben

bedrückten Glaubensgenossen aus. Vor allen Dingen verwandte er sich mit

größter Zähigkeit für Abschaffung des entehrenden Leibzolls, und es ist ihm

auch gelungen, dass dieses Überbleibsel aus dem finstern Mittelalter aus

Süddeutschland vollständig verschwand. Später siedelte der angesehene,

beliebte Geschäftsmann nach dem nahegelegenen Offenbach über, wo er

auf eigene Kosten das dortige Gotteshaus restaurieren ließ. Hier starb der

allgemein geachtete Mann, hochbetagt und allgemein betrauert am 28. Februar

1829. Von seinen drei Frauen hinterließ er eine Tochter Sara, die sich in

die hessische Residenzstadt verheiratete, außerdem noch zwei Söhne, Moritz

und Isaak, die nach dem Tode des frommen Vaters die Fahne des Judentums

verließen und später bei der hessisch-darmstädtischen Regierung hohe Ämter

bekleideten.

Breidenbach hat sich durch die Mitwirkung, zur Beseitigung des Leibzolls

große Verdienste um die Judenheit Süddeutschlands erworben. Durch die

Geradheit, Treue und Klarheit seines Charakters und durch seine

Anhänglichkeit an sein Judentum fesselte er seine Zeitgenossen, die ihm als

edlen Typus des echten Juden und Deutschen verehrten.

Es wäre Vermessenheit, an den Manen des großen Mannes, wollte ich behaupten,

mit diesem kurzen Abriss die Verdienste unseres hervorragenden Landsmannes

voll und ganz gewürdigt zu haben. Wir Hessen sind stolz auf diesen

unermüdlichen, wackeren Kulturkämpfer und halten sein Andenken allezeit in

Ehren.

'Wer den Besten seiner Zeit gelebt,

der hat gelebt für alle Zeit.' Nach Graetz"

Anmerkungen: - Reichsstände:

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsstände

- Jeschiwoh:

https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa

- Bochur: Bachur (Student an einer Jeschiwa)

- Freitische: Kostenlose Verpflegung

- Leibzoll:

https://de.wikipedia.org/wiki/Leibzoll

- Manen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Manen

- Graetz:

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Graetz |

Ungedruckte Briefe Wolf Breitenbachs (Artikel von 1909)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Dezember

1909: "Kleines Feuilleton Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Dezember

1909: "Kleines Feuilleton

Ungedruckte Briefe Wolf Breidenbachs. Von ...tz.

Das Andenken Wolf Breidenbachs wird für alle Zeiten ein gesegnetes sein;

sein Name ist mit ehernem Griffel in dem Buch der Zeitgeschichte

eingezeichnet, denn er verwendete seine großen geistigen Gaben und

bedeutenden materiellen Güter, um das Joch des Leibzolles von seinen Brüdern

zu nehmen. Wie ihm dieses gelang, ist von berufener Seite ausführlich

geschildert worden, auch wie er durch sein Sendschreiben kol kore

leacheinu benei Jisrael (eine Stimme ruft zu unseren Brüdern, den

Israeliten) zur Mithilfe aufforderte.

Dass ihn die hessischen Standesherren auch mit dem üblichen Titel Hof- und

Kammeragent auszeichneten, ist ja bekannt. Jedoch genügten ihm die

Ernennungen nicht; sein kurhessischer Landesherr sollte seinen ehemaligen

Untertanen mit einer Standeserhöhung bedenken; und hierauf beziehen sich

nachstehende Briefe, deren Originale im Königlichen Staatsarchiv in Marburg

unter Kasseler Geheime Ratsakten Nr. 2253 sich befinden.

'Durchlauchtigster Landgraf!

Gnädigster Fürst und Herr!

Euer Hochfürstlichen Durchlaucht durch ebenso eifrige als uneigennützige

Dienste die unauslöschlichsten Gesitzungen (?) eines gehorsamen Unterthans

in tiefster Ehrfurcht bewahren zu können und Höchstdenenselben auch in einem

anderen Lande noch auf einige andere Weise anzugehören, war längst mein

sehnlichster Wunsch und der vornehmste Beweggrund, weshalb ich vor einigen

Monaten nach dem Glücke strebte und erhielte, Höchstdenenselben mich mit

einem Theil meines Inventarvorrathes in Höchstdero Residenz auf der Bellevue

zu Füßen zu legen. Huldreichst sicherten Höchstdieselben mir als geborener

hessischer Unterthan den Schutz in Höchstdero Staaten insofern zu, als er

mein Comerc zuließ, welches letztere leider nicht leicht thunlich ist.

Dieser Wunsch, den ich bisher in meinem schüchternen Herzen verschlossen

gehalten, wird durch die dermaligen Zeitläufe vorzüglich belegt (?), da Euer

Hochfürstliche Durchlaucht den Staaten das Glück des Friedens und jedem der

Höchstdenenselben anzugehören, die Gnade hat, persönliche Sicherheit zu

verschaffen gewusst haben...

In diesen Gesinnungen, wage ich die unterthänigste Bitte um gnädigste

Ertheilung des Titels eines Hofs- und Kammer-Agenten zu Füßen zu legen.

Diese anhoffende höchste Gnade würde ich durch alle in meinen Kräften

stehende unterthänigsten Dienste ohne Eigennutz zu verdienen suchen

In allertiefster Ehrfurcht ersterbend

Offenbach, den 18. Sept. 1795

Euer Hochfürstlichen Durchlaucht unterthänigster Knecht Wolf Breidenbach'

Die Ernennung zum Hoffaktor erfolgte am 30. September 1795. Doch Breidenbach

musste noch auf andere Pläne sinnen, denn in den Akten ist noch Folgendes

enthalten:

'Einer Hochfürstlich Hochlöblichen Geheimen Land Canzley!

Sollte ich nebst hierbey folgenden 45 Stück Laubthaler mit Ehrfurchtsvollen

Bezug auf den sämtlichen Inhalt |

meines

unterm Stern dieses an Hochdieselben erlassenen Pro Memoria annoch

unterthänig beifügen, Hochdieselben wollen geruhen in dem Gewährungsfall

meiner devotest dargelegten Wünsche auch auf die bei mir Leuten auf Reißen

gnädigst Bezug nehmen. meines

unterm Stern dieses an Hochdieselben erlassenen Pro Memoria annoch

unterthänig beifügen, Hochdieselben wollen geruhen in dem Gewährungsfall

meiner devotest dargelegten Wünsche auch auf die bei mir Leuten auf Reißen

gnädigst Bezug nehmen.

Diese gnädigste Verwilligung würden mir vorzüglich bei die ganz den

gegenwärtigen kritischen Zeiten den huldreichsten Schutz und Schirm Sr.

Hochfürstlichen Durchlaucht, meines gnädigsten Landesherrn für mich und die

Meinigen genießen machen, womit Allerhöchst dieselben Ihre sämtlichen Staate

durch den Frieden zu sichern gewusst haben, mit schuldigster Ehrfurcht

harrend.

Einer Hochfürstlichen Hochlöblichen Geheimen Land Canzley unterthäniger Wolf

Breidenbach Fürstl. Hessischer Hof Factor.'

Offenbach, den 17. Oktober 1795.

Das Pro Memoria, von dem in der Eingabe die Rede ist, hat folgenden

Wortlaut:

'Unterthäniger Pro Memoria an Eine Hochfürstliche Hochlöbliche Geheime

Land-Canzley

In Gnädigkeit erhaltener verehrlicher Weisung, säume ich nicht mit dem

nächsten Montag in Frankfurt

abgehenden Hessischen Postwagen 45 Stück Laubthaler einzusenden, welche nach

Hessischer Währung 4 Laubthaler zu 6 Reichsthaler, gerechnet die Summe von

67 ½ Thaler ausmachen und für die gnädigst angesetzte 50 Reichsthaler zur

Werkhaus-Kasse (unleserlich) 15 Reichsthaler Taxe und endlich (unleserlich)

2 ½ Thaler als ein (unleserlich) Douceur für den geheimen Rats-Pedell

hoch-(unleserlich) ... einzuteilen bitte.

Anbei wage ich die unterthänige Bitte, Eine Hochlöbliche Geheime

Land-Canzley wollte geruhen, bei Ausfertigung des gnädigst resolvirten

Hof-Factors-Patent auf meine dem Hochfürstlichen Hause geleisteten

ersprießlichen und redlichen Dienste (: welche wenn sie gleich noch zur Zeit

sehr gering sind, indem ich vorerst nur nach der rühmlichen Einnahme von

Frankfurth Gelegenheit gehabt habe, meinem Hessischen Patriotismus mittelst

einer beträchtlichen Brotlieferung zu bewähren, womit ich jedoch den

schmeichelhaftesten Beifall der Herren Officiers sowohl als die

vollkommenste Zufriedenheit der Soldaten erhalten zu haben mich rühmen darf,

ich jedoch in der Zukunft auf alle mir mögliche Art, als treuer geborener

Hessischer Landes-Unterthan und nun doppelt als schuldigster Diener zu

vermehren so schuldig als bereit sein werde :) hochgefälligst mit einigen

Worten Bezug zu nehmen, und eine Art von Requisition beizufügen, damit ich

zur Beschleunigung der künftighin aufhabenden herrschaftlichen Geschäfte

allenthalben frei und ungehindert paß und repassiren möge.

Dieser Beisatz ist niemand schädlich, für mich aber von großer

Bequemlichkeit. Die mir hierunter erweisende und wie ich glaube, ganz von

Derselben Einleitung abhengen dürfende hohe Gewogenheit werde ich nach

Empfang des gnädigsten Patents mit besonderem vielen Dank zu erkennen

ohnemangeln.

Übrigens wurde ich die gnädigste Gewährung meiner unterthänigsten Bitte um

den Titel eines Hof und Cammer Agenten allerdings als eine ganz besondere

Höchste Gnade angesehen haben.

Ich verehre indessen Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht gefassten gnädigen

Entschluß mit allzu tiefer Ehrfurcht, als daß ich es wagen wollte, jene

unterthänige Bitte so sehr sie mir außerdem am Herzen liegt - dermalen zu

wiederholen.

Sollte jedoch die Erhörung jener Bitte durch hohe Verwendung Einer

Hochlöblichen Geheimen-Land-Canzlei annoch möglich sein; so würde meine so

schuldige, als devoteste Erkenntlichkeit der Größe der erhaltenden Gnade

gleich sein.

Mit schuldiger Devotion die Gnade zu verharren

Einer Hochfürstlichen Hochlöblichen Geheimen Land-Canzley unterthäniger

Wolff Breidenbach. Fürstl. Hessischer Hof Factor'

Den 9. October 1795.'

Die Ernennung zum Hof- und Kammeragenten ist nicht erfolgt, was jedoch

Breidenbach nicht hinderte, für seine Glaubensgenossen bis an sein

Lebensende tätig zu sein. Mit Recht konnte es auf der Grabinschrift heißen:

'Der geachtete und hochgeschätzte Mann und berühmte geachtete Vermittler'.

Und Wolf Heidenheim schreibt über ihn: (Hebräischer Text)."

Anmerkungen: - Griffel:

https://de.wikipedia.org/wiki/Griffel

- Leibzoll:

https://de.wikipedia.org/wiki/Leibzoll

- Laubthaler:

https://www.mgmindex.de/index.php?title=Laubtaler

- Reichsthaler:

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstaler

- Wolf Heidenheim:https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Heidenheim

- Hoffaktor:

https://de.wikipedia.org/wiki/Hoffaktor. |

Fahndung

nach Abraham Igersheim von Offenbach und Konrad Volker von Frankfurt

(1836)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1836 S. 187 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Fahndung. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1836 S. 187 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Fahndung.

Auf die unten beschriebenen zwei Juden, Abraham Igersheim von Offenbach am

Main und Konrad Volker von Frankfurt am Main, haftet der höchste

Verdacht, dass sie in der Nacht vom 13. auf den 14. zu

Basel bei einem

Goldschmiede unter den erschwerendsten Umständen einen Einbruch

versuchten, von welchem sie mit Zurücklassung ihrer Mäntel, und indem

der Größere von ihnen mit einer Feile eine Stichwunde in der Rücken

erhielt, abgetrieben wurden. Auf Requisition der Polizeidirektion in Basel

ersuchen wir um Fahndung auf dieselben und Anzeige, wenn sie handfest

geworden sind.

Lörrach, den 16. Februar 1836. Großherzoglich badisches

Bezirksamt. Deurer.

Signalement des Igersheim: Der Größere, welcher wahrscheinlich die

Stichwunde erhalten hat, ist ungefähr 43 Jahre alt, 5' 3" bis

4" groß, von gesunder Gesichtsfarbe; sein großer, schwarzer Bart

geht um das Kinn herum; sein Pass muss das Bisa des Polizeikommissars von

Mühlhausen vom 14. d. M. tragen. Kleidung: dunkelgrüne Anglaise

mit schwarzem Sammetkragen, dunkle Hosen, schwarzer Hut.

Signalement des Volker: Der Kleinere Volkes, ist ungefähr 38 Jahre alt,

wie der Größere gekleidet. Ihm fehlt der an jenem beschriebene Bart. Er ist

ungefähr 5' 1" groß und gibt sich für einen Tabakspinner aus." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Zurückgenommene Fahndung Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Zurückgenommene Fahndung

In Bezug auf das diesseitige Ausschreiben vom 18. vorigen Monats wird die

Fahndung auf die beiden Juden Abraham Igersheim von Offenbach und Konrad

Volker von Frankfurt a. M. zurückgenommen, da beide beigefangen worden sind.

Lörrach, am 9. Mai 1836. Großherzogl. bad. Bezirksamt. v. Chrismar." |

Zur Trauerfeier für den Kaufmann Heinrich Sugenheim mit

evangelischer und katholischer Beteiligung (1842)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1842: "Offenbach,

6. Dezember. Bei der heute dahier stattgehabten Beerdigung des im Alter von

64 Jahren ganz plötzlich hingeschiedenen Kaufmanns Heinrich Sugenheim,

an welchem der hiesige Stadtvorstand eines seiner gediegensten Mitglieder

und somit die Stadt einen sehr tüchtigen Vertreter verloren, hat sich die

Hochachtung, welche dem Verblichenen von seinen Mitbürgern zuteil geworden

ist, auf eine ganz entschiedene Weise kundgegeben. Nicht nur sehr viele

Glieder der israelitischen Gemeinde, welcher er angehörte, nebst ihrem

Religionslehrer, Herrn Dr. Formstecher, sondern auch der

Bürgermeister mit dem größten Teile der Gemeinderatsmitglieder, mehrere

Beamten, einige Lehrer der Kommunalschule, viele der angesehensten Bürger

und, was wohl besonders bemerkt zu werden verdient, der katholische

Geistliche, Herr Dekan Gresser, und der evangelische Geistliche, Herr

Pfarrer Kuhl, bildeten den Leichenzug, der augenfällig zeigte, dass

das Rechte und Gute, von wem es auch geübt werde, in der heutigen Welt, in

welcher leider der Egoismus mit seinem sittenverderbenden Gefolge das Zepter

führt, immer noch Anerkennung findet; eine tröstende Aufmunterung für die

Gerechten, zugleich auch eine ernste Ermahnung für die vielen, welche zwar

berufen, aber nicht auserwählt sind. Auf dem Friedhofe hielt zuerst Herr Dr.

Formstecher und hierauf Herr Pfarrer Kuhl eine Rede. Es war

wohltuend und erhebend, hier zwei Religionslehrer von so verschiedener Art

nebeneinander zu sehen, die in ihren vortrefflichen Reden im Allgemeinen

dahin übereinstimmten: dass der Hingeschiedene, über jede Form erhaben und

nur im Geiste wirkend, den Christen in demselben Grade wie den Genossen

seines Glaubens geliebt und diese seine Menschenliebe insbesondere auch

gegen die Armen und Notleidenden betätigt habe; dass er in jedem ohne

Unterschiede des Standes nur allein den Menschen geachtet, dessen Glaube ihm

stets heilig gewesen, und dass er sein Leben nicht für sein Ich,

sondern nur für die Menschheit gelebt habe und somit ein Mensch

im schönsten Sinne des Wortes gewesen sei. Ja, er, der Heimgegangene, war in

der Tat, wie ihn seine Vertrautesten auch sehr treffend bezeichneten (dies

sei hier zu sagen uns erlaubt), ein 'Nathan der Weise'. " Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1842: "Offenbach,

6. Dezember. Bei der heute dahier stattgehabten Beerdigung des im Alter von

64 Jahren ganz plötzlich hingeschiedenen Kaufmanns Heinrich Sugenheim,

an welchem der hiesige Stadtvorstand eines seiner gediegensten Mitglieder

und somit die Stadt einen sehr tüchtigen Vertreter verloren, hat sich die

Hochachtung, welche dem Verblichenen von seinen Mitbürgern zuteil geworden

ist, auf eine ganz entschiedene Weise kundgegeben. Nicht nur sehr viele

Glieder der israelitischen Gemeinde, welcher er angehörte, nebst ihrem

Religionslehrer, Herrn Dr. Formstecher, sondern auch der

Bürgermeister mit dem größten Teile der Gemeinderatsmitglieder, mehrere

Beamten, einige Lehrer der Kommunalschule, viele der angesehensten Bürger

und, was wohl besonders bemerkt zu werden verdient, der katholische

Geistliche, Herr Dekan Gresser, und der evangelische Geistliche, Herr

Pfarrer Kuhl, bildeten den Leichenzug, der augenfällig zeigte, dass

das Rechte und Gute, von wem es auch geübt werde, in der heutigen Welt, in

welcher leider der Egoismus mit seinem sittenverderbenden Gefolge das Zepter

führt, immer noch Anerkennung findet; eine tröstende Aufmunterung für die

Gerechten, zugleich auch eine ernste Ermahnung für die vielen, welche zwar

berufen, aber nicht auserwählt sind. Auf dem Friedhofe hielt zuerst Herr Dr.

Formstecher und hierauf Herr Pfarrer Kuhl eine Rede. Es war

wohltuend und erhebend, hier zwei Religionslehrer von so verschiedener Art

nebeneinander zu sehen, die in ihren vortrefflichen Reden im Allgemeinen

dahin übereinstimmten: dass der Hingeschiedene, über jede Form erhaben und

nur im Geiste wirkend, den Christen in demselben Grade wie den Genossen

seines Glaubens geliebt und diese seine Menschenliebe insbesondere auch

gegen die Armen und Notleidenden betätigt habe; dass er in jedem ohne

Unterschiede des Standes nur allein den Menschen geachtet, dessen Glaube ihm

stets heilig gewesen, und dass er sein Leben nicht für sein Ich,

sondern nur für die Menschheit gelebt habe und somit ein Mensch

im schönsten Sinne des Wortes gewesen sei. Ja, er, der Heimgegangene, war in

der Tat, wie ihn seine Vertrautesten auch sehr treffend bezeichneten (dies

sei hier zu sagen uns erlaubt), ein 'Nathan der Weise'. " |

| |

Artikel

in der

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" am 21. Mai 1842: "Aus

Mittelfranken. 21. April (1842). Eines der letzten Kreis-Intelligenzblätter

enthält eine Bekanntmachung der königlichen Regierung, nach welcher der

israelitische Kaufmann Heinrich Sugenheim in Offenbach, seinen Geburtsort

Markt

Sugenheim, königlich bayerisches Landgericht Markt Bibart, letztwillig mit 500

Gulden bedacht hat, von welchen die Zinsen alljährlich an dem ersten Sonntag

nach dem 1. Dezember unter den Armen, ohne Unterschied der Konfession,

verteilt werden sollen. Artikel

in der

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" am 21. Mai 1842: "Aus

Mittelfranken. 21. April (1842). Eines der letzten Kreis-Intelligenzblätter

enthält eine Bekanntmachung der königlichen Regierung, nach welcher der

israelitische Kaufmann Heinrich Sugenheim in Offenbach, seinen Geburtsort

Markt

Sugenheim, königlich bayerisches Landgericht Markt Bibart, letztwillig mit 500

Gulden bedacht hat, von welchen die Zinsen alljährlich an dem ersten Sonntag

nach dem 1. Dezember unter den Armen, ohne Unterschied der Konfession,

verteilt werden sollen. |

Über das rätselhafte Verschwinden eines jüdischen

Jungen aus Offenbach (1862)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Oktober

1862: "Offenbach, 16. Sept. Viel Stoff zu allerlei Gespräch

gibt hier das rätselhafte Verschwinden des in

Seligenstadt bei einem Schuhmacher

in Arbeit gewesenen Sohn eines hiesigen Israeliten. Der Vater, eines Tages

benachrichtigt, dass sein Sohn im Begriff stehe, zur katholischen Kirche

überzutreten, eilte zu ihm, um ihn mit hierher zurückzunehmen. Der Meister,

bei dem er in Arbeit stand, wollte ihn jedoch nicht sofort freigeben,

versprach aber, ihn in einigen Tagen zu entlassen. Dies geschah auch; der

junge Israelit zog ab, kam aber nicht nach Offenbach, sondern – verschwand!

Seitdem sind Wochen vergangen, und noch hat sich keine Spur von ihm gezeigt;

alle Nachforschungen blieben bis jetzt vergebens. Der katholische Pfarrer in

Seligenstadt hat dem Vater erklärt, dass er seinen Sohn nicht kenne; bei der

nach seinem Verschwinden am dortigen Landgericht eingeleiteten Untersuchung

ergab sich jedoch mindestens so viel, dass der junge Mann bereits seit

einiger Zeit römisch-katholischen Religionsunterricht genossen hat." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Oktober

1862: "Offenbach, 16. Sept. Viel Stoff zu allerlei Gespräch

gibt hier das rätselhafte Verschwinden des in

Seligenstadt bei einem Schuhmacher

in Arbeit gewesenen Sohn eines hiesigen Israeliten. Der Vater, eines Tages

benachrichtigt, dass sein Sohn im Begriff stehe, zur katholischen Kirche

überzutreten, eilte zu ihm, um ihn mit hierher zurückzunehmen. Der Meister,

bei dem er in Arbeit stand, wollte ihn jedoch nicht sofort freigeben,

versprach aber, ihn in einigen Tagen zu entlassen. Dies geschah auch; der

junge Israelit zog ab, kam aber nicht nach Offenbach, sondern – verschwand!

Seitdem sind Wochen vergangen, und noch hat sich keine Spur von ihm gezeigt;

alle Nachforschungen blieben bis jetzt vergebens. Der katholische Pfarrer in

Seligenstadt hat dem Vater erklärt, dass er seinen Sohn nicht kenne; bei der

nach seinem Verschwinden am dortigen Landgericht eingeleiteten Untersuchung

ergab sich jedoch mindestens so viel, dass der junge Mann bereits seit

einiger Zeit römisch-katholischen Religionsunterricht genossen hat." |

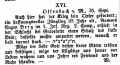

Zum Soldatentod von Eugen Berg (1870)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober

1870: "XVI. Offenbach am Main, 25. Sept. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober

1870: "XVI. Offenbach am Main, 25. Sept.

Auch hier hat der Krieg seine Opfer gefordert; ein hoffnungsvoller Jüngling,

23 Jahre alt, namens Eugen Berg im 1. Infanterie Regiment 2. Compagnie,

erhielt in der Schlacht bei Gravelotte einen Schuss ins linke Bein; dasselbe

musste amputiert werden, wonach er bald darauf starb.

Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens.

Möge der liebe Gott dessen brave Eltern trösten und kräftigen; möge der

Allgütige uns ferner vor Leiden wahren und uns Jahre des Friedens und der

Ruhe schenken.

M.

Anmerkung: - Gravelotte:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Gravelotte |

Lob

der (jüdischen) Weißgerberei Mayer und Feistmann in Offenbach durch

(nichtjüdische) Familien in Ober-Roden (1870)

Anmerkung: Nichtjüdische Familienväter aus Nieder-Roden, die normalerweise

bei der Weißgerberei Mayer und Feistmann in Offenbach arbeiteten, waren zum

Kriegseinsatz an der Front; in dieser Zeit wurden ihre Familien von der Firma

offenbar großzügig unterstützt.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1870: "Nieder-Roden,

20. Oktober (1870). Von den vielen Edlen, die genannt oder ungenannt,

öffentlich oder im Stillen Gutes tun, verdient gewiss die Weißgerberei

Mayer und Feistmann in Offenbach eine laute Anerkennung, welche zu

zollen wir nicht versäumen wollen. Vier hiesige Familien von ihm Krieg

stehenden Soldaten, wovon die Männer in diesem Geschäftshaus früher in Arbeit

standen, wurden bisher per Woche unterstützt. Wenngleich es dafür

bürgt, dass sich diese Militärs durch ihren Fleiß und ihr Betragen die

Liebe und das Vertrauen ihrer Arbeitgeber erwarben, so ist's aber doch

auch ein klarer Beweis von dem guten Sinn dieses Geschäftshauses, zumal

außer den hier genannten 18 Familien, wie man hört, von demselben in

gleicher Weise unterstützt

werden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1870: "Nieder-Roden,

20. Oktober (1870). Von den vielen Edlen, die genannt oder ungenannt,

öffentlich oder im Stillen Gutes tun, verdient gewiss die Weißgerberei

Mayer und Feistmann in Offenbach eine laute Anerkennung, welche zu

zollen wir nicht versäumen wollen. Vier hiesige Familien von ihm Krieg

stehenden Soldaten, wovon die Männer in diesem Geschäftshaus früher in Arbeit

standen, wurden bisher per Woche unterstützt. Wenngleich es dafür

bürgt, dass sich diese Militärs durch ihren Fleiß und ihr Betragen die

Liebe und das Vertrauen ihrer Arbeitgeber erwarben, so ist's aber doch

auch ein klarer Beweis von dem guten Sinn dieses Geschäftshauses, zumal

außer den hier genannten 18 Familien, wie man hört, von demselben in

gleicher Weise unterstützt

werden." |

Benennung einer Straße nach J. Speyer (1876)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September

1876: "Offenbach, 24. Aug. Die Stadtverordneten haben um das

Andenken des Herrn J. Speyer dahier zu ehren, dem seiner Zeit die

Naumann’sche Besitzung zustand und der durch milde Stiftungen, die er zu

Gunsten der israelitischen Gemeinde Offenbachs und

Bürgels gemacht, sich ein bleibendes

Denkmal gesetzt hat, in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass künftig die

Stiftstraße den Namen 'Speyerstraße' führen soll. Aus Anerkennung hierfür

hat Herr Isaak Ruben Ellisen, ein in

Frankfurt wohnender Enkel des Genannten, den Armen Offenbachs ein

Geschenk von 300 Mark gemacht." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September

1876: "Offenbach, 24. Aug. Die Stadtverordneten haben um das

Andenken des Herrn J. Speyer dahier zu ehren, dem seiner Zeit die

Naumann’sche Besitzung zustand und der durch milde Stiftungen, die er zu

Gunsten der israelitischen Gemeinde Offenbachs und

Bürgels gemacht, sich ein bleibendes

Denkmal gesetzt hat, in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass künftig die

Stiftstraße den Namen 'Speyerstraße' führen soll. Aus Anerkennung hierfür

hat Herr Isaak Ruben Ellisen, ein in

Frankfurt wohnender Enkel des Genannten, den Armen Offenbachs ein

Geschenk von 300 Mark gemacht."

Anmerkung: - Isaak Ruben Ellisen: Hierbei handelt es sich um einen

Verwandten von Lazard Speyer-Ellissen

https://de.wikipedia.org/wiki/Lazard_Speyer-Ellissen |

Über den Bettler Ludwig Eichel aus Offenbach

(1878)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1878: "Das

Bettlergewerbe. Wie lukrativ das Bettlergewerbe ist, wenn es geschickt

betrieben wird, beweist die Lebensgeschichte eines früheren Schneiders,

namens Ludwig Eichel aus Offenbach, welcher innerhalb der letzten fünfzehn

Jahre ein Vermögen von circa 16.000 Mark zusammengebettelt hatte und vor

Kurzem wegen Bettelns etc. in Baden verhaftet worden ist. Eichel hat ganz

Deutschland, Belgien, Schweden, Norwegen, Ungarn etc. bettelnd durchzogen

und unter den verschiedensten Vorspiegelungen (meist gibt es sich für

einen ehemaligen israelitischen Lehrer aus) besonders jüdische Familien

heimgesucht. Dabei hat er sich ein ansehnliches Vermögen

zusammengebettelt, nach seiner eigenen Angabe ca. 16.000 Mark. Schon im