|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Göppingen

Zur Seite mit den Berichten zu den Rabbinern

und Lehrern sowie Berichten aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Göppingen (Kreisstadt

)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt

Hier: Berichte zu einzelnen Personen aus

der jüdischen Gemeinde sowie Anzeigen / weitere Dokumente

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Göppingen wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.

Ein Großteil der Texte konnte noch nicht abgeschrieben

und kommentiert werden - bitte zum Lesen die Textabbildungen abklicken

Übersicht:

Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Ludwig Fürth aus Heusenstamm ist

als Commis in Göppingen tätig und macht schlechte Erfahrungen als Jude in der

Stadt (1857)

Artikel

in "Der Israelitische Volkslehrer" Heft 8 1857 S. 270: "Göppingen,

eine Stadt mit 6000 Seelen, hat seit dem Jahre 1849 neun jüdische Familien

in seiner Mitte, deren Häupter Fabrikherrn sind, die viele Tausend

christliche Arbeiter beschäftigen. Durch die Übersiedelung der Israeliten

nach Göppingen sind die Häuserwerte bedeutend gestiegen, die Frequenz der

Fremden in der Stadt hat bedeutend zugenommen, überhaupt zieht die

Bevölkerung dieser Stadt nur materiellen Nutzen von den dortigen Israeliten.

Dabei sind die israelitischen Firmen überall geachtet und selbst der blasse

Neid kann ihre Bürgertugenden nicht begeifern. Aber trotz alledem und

alledem sind die Juden der Gegenstand persönlicher Neckereien und der

angeführte Pressprozess deckt dieses Nachtstück mangelnder Urbanität

schonungslos auf. - Seit einigen Jahren nämlich werden die Israeliten von

einem Ballkomitee, dass nur aus Christen besteht, entweder durch

beschränktes Einführungsrecht moralisch, oder ganz von der Teilnahme an

Bällen und öffentlichen Belustigungen ausgeschlossen. Schon im Jahre 1855

(?) gab dieser Umstand Veranlassung zu unerträglichen Kontroversen im

Göppinger Wochenblatte. Bei der heurigen Karnevalszeit wiederholten sich nun

diese Insulten gegen die jüdische Bevölkerung und ein junger israelitischer,

poetisch-begabter junger Mann, Ludwig Fürth aus

Heusenstamm

bei Frankfurt, Kommis bei den Fabrikanten Kaufmann und Gutmann unternahm es

in einem satirischen Gedichte den Vorstand des Ballkomitees, Rechtskonsulent

Kleinknecht, im Göppinger Wochenblatt zu geißeln. Das Gedicht zeichnet den

Kleinknecht, als ein Chamäleon, das auf dem Maskenballe sich produziere;

macht ihn lächerlich als Reiter, Tänzer und Jäger und bezweifelt seine

juristische Befähigung als Advokat, sowie seine allgemeine Bildung. Die

Verse sind sehr sarkastisch und der Betreffende genau gekennzeichnet. Dieses

Gedicht rief große Entrüstung in Göppingen hervor, sodass einige 100

angesehene Bürger, im nächsten Blatte, den Verfasser des Gedichtes

öffentlich der Verachtung preis gaben. Am Fastnacht aber suchte man den

Verfasser des Gedichtes und die Juden überhaupt durch Maskenzüge zu

persiflieren. Diese Retorsionen konnten es aber doch nicht verhindern, dass

Kleinknecht gegen den Verfasser des Gedichtes wegen erschwerter

Ehrenkränkung und gegen den Redakteur des Blattes wegen Beihilfe Klage

führte. Der Kläger ließ sich durch Rechtskonsulent Oesterlen, der

Beklagte durch A. Becher, bekannt als Reichsregent, vertreten. Die

Verteidigung zielte mehr auf öffentliche Brandmarkung des Göppinger

Judenhasses als auf Schuldloserklärung des Beklagten hin, der nur als Jude

gehandelt und ausgeschlossen von allen öffentlichen Belustigungsorten,

seinem Unmute nur durch die Presse Luft machen konnte. Becher leitete die

Verteidigung mit den Worten ein, dass er bedaure an dem Tage, an welchem er

die Zulassungsbill der Juden Englands in's Parlament, (freilich jetzt vom

Oberhaus verworfen,) in der Zeitung lese, plädieren zu müssen, weil der

Judenhass in Göppingen die Israeliten von einem Balle ausschließe. Die

Seifenblase der Toleranz vom Jahre 1848 sei schnell zerplatzt, die

Unduldsamkeit mache sich allenthalben wieder breit. Hätte ja die königliche

Regierung schon im Jahre 1828 die Juden vollständig emanzipiert, wäre ihr

nicht das Volksvorurteil hindernd in den Weg getreten, Kläger wollte zwar

die aus Schließung der Göppinger Israeliten auf deren eigene Rechnung setzen

und den Vorwurf des Judenhasses von der Stadt Göppingen ablenken, was ihm

aber nicht gelang. Doch wurde der junge Fürth zu 14 Tage Festungs-Arrest und

30 fl. Geldbuße, der Redakteur zu 3 Tagen und 25 fl. Geldbuße verurteilt. -

A. E." Artikel

in "Der Israelitische Volkslehrer" Heft 8 1857 S. 270: "Göppingen,

eine Stadt mit 6000 Seelen, hat seit dem Jahre 1849 neun jüdische Familien

in seiner Mitte, deren Häupter Fabrikherrn sind, die viele Tausend

christliche Arbeiter beschäftigen. Durch die Übersiedelung der Israeliten

nach Göppingen sind die Häuserwerte bedeutend gestiegen, die Frequenz der

Fremden in der Stadt hat bedeutend zugenommen, überhaupt zieht die

Bevölkerung dieser Stadt nur materiellen Nutzen von den dortigen Israeliten.

Dabei sind die israelitischen Firmen überall geachtet und selbst der blasse

Neid kann ihre Bürgertugenden nicht begeifern. Aber trotz alledem und

alledem sind die Juden der Gegenstand persönlicher Neckereien und der

angeführte Pressprozess deckt dieses Nachtstück mangelnder Urbanität

schonungslos auf. - Seit einigen Jahren nämlich werden die Israeliten von

einem Ballkomitee, dass nur aus Christen besteht, entweder durch

beschränktes Einführungsrecht moralisch, oder ganz von der Teilnahme an

Bällen und öffentlichen Belustigungen ausgeschlossen. Schon im Jahre 1855

(?) gab dieser Umstand Veranlassung zu unerträglichen Kontroversen im

Göppinger Wochenblatte. Bei der heurigen Karnevalszeit wiederholten sich nun

diese Insulten gegen die jüdische Bevölkerung und ein junger israelitischer,

poetisch-begabter junger Mann, Ludwig Fürth aus

Heusenstamm

bei Frankfurt, Kommis bei den Fabrikanten Kaufmann und Gutmann unternahm es

in einem satirischen Gedichte den Vorstand des Ballkomitees, Rechtskonsulent

Kleinknecht, im Göppinger Wochenblatt zu geißeln. Das Gedicht zeichnet den

Kleinknecht, als ein Chamäleon, das auf dem Maskenballe sich produziere;

macht ihn lächerlich als Reiter, Tänzer und Jäger und bezweifelt seine

juristische Befähigung als Advokat, sowie seine allgemeine Bildung. Die

Verse sind sehr sarkastisch und der Betreffende genau gekennzeichnet. Dieses

Gedicht rief große Entrüstung in Göppingen hervor, sodass einige 100

angesehene Bürger, im nächsten Blatte, den Verfasser des Gedichtes

öffentlich der Verachtung preis gaben. Am Fastnacht aber suchte man den

Verfasser des Gedichtes und die Juden überhaupt durch Maskenzüge zu

persiflieren. Diese Retorsionen konnten es aber doch nicht verhindern, dass

Kleinknecht gegen den Verfasser des Gedichtes wegen erschwerter

Ehrenkränkung und gegen den Redakteur des Blattes wegen Beihilfe Klage

führte. Der Kläger ließ sich durch Rechtskonsulent Oesterlen, der

Beklagte durch A. Becher, bekannt als Reichsregent, vertreten. Die

Verteidigung zielte mehr auf öffentliche Brandmarkung des Göppinger

Judenhasses als auf Schuldloserklärung des Beklagten hin, der nur als Jude

gehandelt und ausgeschlossen von allen öffentlichen Belustigungsorten,

seinem Unmute nur durch die Presse Luft machen konnte. Becher leitete die

Verteidigung mit den Worten ein, dass er bedaure an dem Tage, an welchem er

die Zulassungsbill der Juden Englands in's Parlament, (freilich jetzt vom

Oberhaus verworfen,) in der Zeitung lese, plädieren zu müssen, weil der

Judenhass in Göppingen die Israeliten von einem Balle ausschließe. Die

Seifenblase der Toleranz vom Jahre 1848 sei schnell zerplatzt, die

Unduldsamkeit mache sich allenthalben wieder breit. Hätte ja die königliche

Regierung schon im Jahre 1828 die Juden vollständig emanzipiert, wäre ihr

nicht das Volksvorurteil hindernd in den Weg getreten, Kläger wollte zwar

die aus Schließung der Göppinger Israeliten auf deren eigene Rechnung setzen

und den Vorwurf des Judenhasses von der Stadt Göppingen ablenken, was ihm

aber nicht gelang. Doch wurde der junge Fürth zu 14 Tage Festungs-Arrest und

30 fl. Geldbuße, der Redakteur zu 3 Tagen und 25 fl. Geldbuße verurteilt. -

A. E." |

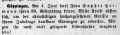

Zum Tod von Fabrikant Isac Raff (1867)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Januar 1867: "Göppingen (Württemberg).

Eine schwere Wunde, die noch lange schmerzen wird, ist der Filial-Gemeinde

Göppingen geschlagen wurden, eine Wunde, die gewiss nicht nur in unserem

engeren Vaterlande, sondern weit über die Grenzen hinaus empfunden und in

ihrer ganzen Bedeutung gewürdigt werden wird. Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Januar 1867: "Göppingen (Württemberg).

Eine schwere Wunde, die noch lange schmerzen wird, ist der Filial-Gemeinde

Göppingen geschlagen wurden, eine Wunde, die gewiss nicht nur in unserem

engeren Vaterlande, sondern weit über die Grenzen hinaus empfunden und in

ihrer ganzen Bedeutung gewürdigt werden wird.

Seit dem 28. Kislev weilt der Fabrikant Isac Raff nicht mehr unter

den Lebenden.

Wenn je die

Worte unserer Weisen, das das Wichtigste in der Geschichte die guten

Taten der Gerechten sind (frei übs.) auf einen Mann Anwendung finden können, wenn je

Anspruchslosigkeit, Berufstreue und Hingebung für die Interessen einem

Mann den Namen Zadik Tamim (vollkommener Gerechter) geben können, so ist es der Hingeschiedene.

Nicht nur

seine Stellung sowohl als Kirchenvorsteher und Gemeinderat bot ihm häufig

Gelegenheit, für die Interessen der Gesamtheit Gutes zu wirken, mehr noch

war es sein warmes Herz, sein schönes Gemüt.

Sein Wahlspruch war Säet für Gerechtigkeit, erntet für Liebe

(Hosea 10,12). Jeder, der seine Hilfe in Anspruch nahm, war derselben gewiss. Von

seinem Edelmute zeugen nicht nur die reichen Legate, die er noch kurze

Zeit vor seinem Tode bestimmte, sondern das viele Gute, das er an seinen,

an den Verwandten seiner Frau, an seinen Glaubensgenossen und an seinen

christlichen Mitbürgern fortwährend getan hat.

Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

25-jähriges Jubiläum von Fabrikant Salomon Ottenheimer als Kirchenvorsteher

(1892)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1892: "Göppingen.

Dieser Tage feierte Fabrikant Salomon Ottenheimer hier sein 25-jähriges

Jubiläum als Kirchenvorsteher. Als Zeichen der Anerkennung für seine

ersprießlichen Dienste, die er als solcher während des

Vierteljahrhunderts der hiesigen israelitischen Gemeine erwiesen, wurde

dem Jubilar in dessen Wohnung ein silberner Pokal und eine

kalligraphische, trefflich ausgefertigte Dankadresse unter Ansprache des

Verfassers derselben -

Rabbiner Herz und im Beisein der Mitglieder des Kirchenvorsteheramts –

übergeben. Unter Worten des Dankes sprach der Jubilar die Hoffnung aus,

auch in Zukunft für das Interesse der Gemeinde seine Kraft einsetzen zu können." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1892: "Göppingen.

Dieser Tage feierte Fabrikant Salomon Ottenheimer hier sein 25-jähriges

Jubiläum als Kirchenvorsteher. Als Zeichen der Anerkennung für seine

ersprießlichen Dienste, die er als solcher während des

Vierteljahrhunderts der hiesigen israelitischen Gemeine erwiesen, wurde

dem Jubilar in dessen Wohnung ein silberner Pokal und eine

kalligraphische, trefflich ausgefertigte Dankadresse unter Ansprache des

Verfassers derselben -

Rabbiner Herz und im Beisein der Mitglieder des Kirchenvorsteheramts –

übergeben. Unter Worten des Dankes sprach der Jubilar die Hoffnung aus,

auch in Zukunft für das Interesse der Gemeinde seine Kraft einsetzen zu können."

|

| |

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Februar 1892: "Göppingen,

1. Februar. Gestern feierte Herr Fabrikant Salomon Ottenheimer hier sein

25-jähriges Jubiläum als Kirchenvorsteher. Als Zeichen der Anerkennung für

seine ersprießlichen Dienste, die er als solcher während des

Vierteiljahrhunderts seine Tätigkeit der hiesigen israelitischen Gemeinde

erwiesen, wurde dem Jubilar in dessen Wohnung ein silberner Pokal und eine

kalligraphisch ausgefertigte Dankadresse unter Ansprache des Verfassers

derselben, Herrn Rabbiner Herz, im Beisein der Mitglieder des

Kirchenvorsteheramts übergeben. Unter Worten des Dankes sprach der

Jubilar die Hoffnung aus, in Zukunft für das Interesse der Gemeinde seine

Kraft einsetzen zu können." Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Februar 1892: "Göppingen,

1. Februar. Gestern feierte Herr Fabrikant Salomon Ottenheimer hier sein

25-jähriges Jubiläum als Kirchenvorsteher. Als Zeichen der Anerkennung für

seine ersprießlichen Dienste, die er als solcher während des

Vierteiljahrhunderts seine Tätigkeit der hiesigen israelitischen Gemeinde

erwiesen, wurde dem Jubilar in dessen Wohnung ein silberner Pokal und eine

kalligraphisch ausgefertigte Dankadresse unter Ansprache des Verfassers

derselben, Herrn Rabbiner Herz, im Beisein der Mitglieder des

Kirchenvorsteheramts übergeben. Unter Worten des Dankes sprach der

Jubilar die Hoffnung aus, in Zukunft für das Interesse der Gemeinde seine

Kraft einsetzen zu können." |

25-jähriges Amtsjubiläum von Julius

Reinganum als Mitglied des Kirchenvorsteheramts (1910)

Anmerkung: weitere Informationen zu Julius Reinganum, seine Firma und

seine Familie siehe unten Dokument

von 1901.

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" 21. Januar 1910: "Göppingen, 14.

Januar (1910). Am 9. dieses Monats feierte das israelitische

Kirchenvorsteheramt in einer Festsitzung das 25-jährige Amtsjubiläum

seines Mitgliedes, des Herrn Julius Reinganum. Zu dieser Sitzung war als

Vertreter der Königlich Israelitischen Oberkirchenbehörde auch Herr

Regierungsrat Dr. Schönmann erschienen, der in einer Ansprache die

Verdienste des Jubilars auf dem Gebiete der Humanität und Gemeinnützigkeit

würdigte und demselben ein Gratulationsschreiben der Königlichen

Oberkirchenbehörde überreichte. Rabbiner Dr. Tänzer feierte die

Verdienste des Jubilars um die Kirchengemeinde zu deren Mitbegründern

derselbe gehört, und überreichte ihm eine vornehm ausgestattete

Dankadresse. Herr Samuel Fleischer brachte die Glückwünsche der

Kirchenvorsteher zum Ausdruck, worauf der Jubilar in tiefster Rührung

allen seinen Dank aussprach." Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" 21. Januar 1910: "Göppingen, 14.

Januar (1910). Am 9. dieses Monats feierte das israelitische

Kirchenvorsteheramt in einer Festsitzung das 25-jährige Amtsjubiläum

seines Mitgliedes, des Herrn Julius Reinganum. Zu dieser Sitzung war als

Vertreter der Königlich Israelitischen Oberkirchenbehörde auch Herr

Regierungsrat Dr. Schönmann erschienen, der in einer Ansprache die

Verdienste des Jubilars auf dem Gebiete der Humanität und Gemeinnützigkeit

würdigte und demselben ein Gratulationsschreiben der Königlichen

Oberkirchenbehörde überreichte. Rabbiner Dr. Tänzer feierte die

Verdienste des Jubilars um die Kirchengemeinde zu deren Mitbegründern

derselbe gehört, und überreichte ihm eine vornehm ausgestattete

Dankadresse. Herr Samuel Fleischer brachte die Glückwünsche der

Kirchenvorsteher zum Ausdruck, worauf der Jubilar in tiefster Rührung

allen seinen Dank aussprach."

|

Julius Reinganum erhält die "Königin Karl Olga

Medaille in Silber" (1910)

Anmerkung: weitere Informationen zu Julius Reinganum, seine Firma

und seine Familie siehe unten Dokument

von 1901.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. März 1910: "Herrn

Julius Reinganum in Göppingen ist vom König von Württemberg die ‚König

Karl Olga Medaille in Silber’ verliehen worden." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. März 1910: "Herrn

Julius Reinganum in Göppingen ist vom König von Württemberg die ‚König

Karl Olga Medaille in Silber’ verliehen worden." |

Rabbi

Sekel Wormser aus Michelstadt hilft der Gemeinde Neckarsulm um 1830 in einer

Notlage - aus der Kindheitsgeschichte von Julius Reinganum (1931)

Anmerkung: weitere Informationen zu Julius Reinganum, seine Firma und seine

Familie siehe unten Dokument

von 1901.

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1931:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1931:

"Der Rabbi als Arzt. Von Oberlehrer Kulb, Öhringen.

Es dürften etwa hundert Jahre her sein, als der in weiten Kreisen und

über seine engere Heimat hinaus berühmte Rabbi Sekel Wormser

seligen Angedenkens - genannt Baal Schem von Michelstadt

- geehrt und geachtet und in hohem Ansehen stehend, segensreich wirkte.

Nicht nur in religiösen Fragen wandte man sich an den gelehrten und

frommen Mann, sondern auch in Dingen, deren Beurteilung man von Ärzten

erhoffte. So geschah es, dass in der Gemeinde Neckarsulm

die Knaben - und es waren deren mehrere - nacheinander in den besten

Kindesjahren vom Tode hinweggerafft wurden, während die Mädchen am Leben

blieben. Man wusste lange Zeit keinen Rat, um so mehr die befragten Ärzte

vor einem Rätsel standen. In ihrer Not wandte sich eine Familie an den

berühmten Rabbi in Michelstadt im

Odenwald mit der Frage, was zu tun sei, um ein inzwischen geborenes

Knäblein am Leben zu erhalten.

Man bat nicht vergebens: die Antwort des großen Rabbi lautete, dass man

den Knaben bis zu seiner Barmizwah nur in weiße Gewänder kleiden solle.

Die Eltern freuten sich über den Bescheid, befolgten den Rat des weisen

Rabbi und waren ihrem Gotte und dem gelehrten Manne überaus

dankbar.

Der Knabe wuchs zur Freude seiner Eltern zum Manne heran. Er übte als

wahrer Menschenfreund viel Gutes und segnete nach Beendigung des

Weltkrieges, geachtet und geehrt als langjähriger Vorsteher, das

Zeitliche. Sein Name - Julius Reinganum - lebt in der Geschichte Göppingens

in ehrendem Andenken

weiter." |

25-jähriges Amtsjubiläum von Samuel Fleischer als

Kirchenvorsteher (1910)

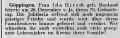

Erfolg für Walter Löwenstein bei den Hochschulmeisterschaften in Tübingen

(1926)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1926:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1926: |

Viehhändler Adolf Simon stirbt bei einem schweren Verkehrsunfall

(1927)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Dezember 1927´:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Dezember 1927´: |

Zum Tod von Nanette Reinganum

(1928)

Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. März

1928: Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. März

1928: |

Zum Tod von Bertha Wertheimer geb. Bauland

(1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. April 1928:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. April 1928: |

70. Geburtstag von Emilie Fleischer geb. Rosenthal

(1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Mai 1928:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Mai 1928: |

80. Geburtstag von Sophie Heimann

(1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1928: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juni 1928: |

80. Geburtstag von Fabrikant Samuel Bergmann

(1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Oktober 1928: "Göppingen. Fabrikant

Samuel Bergmann feierte am 9. Oktober in körperlicher und geistiger

Frische seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar kann auf ein arbeitsreiches Leben

zurückblicken und ist als tüchtiger Kaufmann in weiten Kreisen sehr bekannt

und beliebt. Er ist der Gründer der hiesigen Korsettfabrik Bergmann u.

Sohn, aus der er sich im hohen Alter von 72 Jahren in den wohlverdienten

Ruhestand zurückzog. In den hiesigen Tageszeitungen wurde des Jubilars in

herzlichen anerkennenden Worten gedacht." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Oktober 1928: "Göppingen. Fabrikant

Samuel Bergmann feierte am 9. Oktober in körperlicher und geistiger

Frische seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar kann auf ein arbeitsreiches Leben

zurückblicken und ist als tüchtiger Kaufmann in weiten Kreisen sehr bekannt

und beliebt. Er ist der Gründer der hiesigen Korsettfabrik Bergmann u.

Sohn, aus der er sich im hohen Alter von 72 Jahren in den wohlverdienten

Ruhestand zurückzog. In den hiesigen Tageszeitungen wurde des Jubilars in

herzlichen anerkennenden Worten gedacht." |

60. Geburtstag von Salomon Ottenheimer (1928)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1928: "Göppingen. Am

29. Oktober d. Js. feierte Salomon Ottenheimer, der Vorsitzende des

Vorsteheramtes Göppingen, seinen 60. Geburtstag. Geboren in

Jebenhausen, übersiedelte er schon in

den ersten Jahren des Bestehens unserer Gemeinde mit seinen Eltern nach

Göppingen, wo er im Jahre 1902 die 'Erste Göppinger Bandagen-Fabrik Paul

Mitter" als Alleininhaber übernahm. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1928: "Göppingen. Am

29. Oktober d. Js. feierte Salomon Ottenheimer, der Vorsitzende des

Vorsteheramtes Göppingen, seinen 60. Geburtstag. Geboren in

Jebenhausen, übersiedelte er schon in

den ersten Jahren des Bestehens unserer Gemeinde mit seinen Eltern nach

Göppingen, wo er im Jahre 1902 die 'Erste Göppinger Bandagen-Fabrik Paul

Mitter" als Alleininhaber übernahm.

Im Jahre 1914 wurde er in das Vorsteheramt gewählt, in dem er seither

ununterbrochen eine verdienstvolle Tätigkeit entfaltete. Das ihm übertragene

Ehrenamt hat er immer als eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinde

betrachtet und, dieser hohen Auszeichnung entsprechend, stets in

vorbildlicher Weise für die Gemeinde gewirkt. Besondere Erwähnung verdient

seine ständige Anwesenheit und Mitwirkung bei den Gottesdiensten. Vor

wenigen Monaten wurde er zum Vorsitzenden des Vorsteheramts gewählt, nachdem

er schon bisher den stellvertretenden Vorsitz führt. Außerdem vertritt er

seit Jahren unseren Bezirk als Abgeordneter in der Israelitischen

Landesversammlung Württembergs.

Die besten Wünsche unserer Gemeinde begleiten Salomon Ottenheimer bei seinem

Eintritt in das siebente Jahrzehnte seines Lebens." |

Salomon Ottenheimer tritt von seinem Amt als Vorsitzender des Vorsteheramtes

zurück (1929)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1929:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1929: |

| |

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Dezember 1929: "Göppingen. Leider ist

der schon früher angekündigte Rücktritt des Vorsitzenden unserer

Vorsteher-Amtes, Salomon Ottenheimer, nunmehr doch Tatsache geworden

und die vielseitigen Bemühungen, ihn dem Vorsteher-Amte zu erhalten, waren

nicht von Erfolg begleitet. Wir haben die Verdienste, die sich Salomon

Ottenheimer, das dienstälteste Mitglied des Kollegiums, in 16-jähriger

Tätigkeit als Vorsteher erworben hat, erst vor kürzerer Zeit eingehend

gewürdigt und können dem nur hinzufügen, dass sein Ausscheiden von der

ganzen Gemeinde außerordentlich bedauert wird. Dieses Bedauern kam auch in

der am 1. Dezember im Hotel Dettelbacher stattgefundenen Gemeindeversammlung

zum Ausdruck, welche die Kandidaten für die Neuwahl aufstellte." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Dezember 1929: "Göppingen. Leider ist

der schon früher angekündigte Rücktritt des Vorsitzenden unserer

Vorsteher-Amtes, Salomon Ottenheimer, nunmehr doch Tatsache geworden

und die vielseitigen Bemühungen, ihn dem Vorsteher-Amte zu erhalten, waren

nicht von Erfolg begleitet. Wir haben die Verdienste, die sich Salomon

Ottenheimer, das dienstälteste Mitglied des Kollegiums, in 16-jähriger

Tätigkeit als Vorsteher erworben hat, erst vor kürzerer Zeit eingehend

gewürdigt und können dem nur hinzufügen, dass sein Ausscheiden von der

ganzen Gemeinde außerordentlich bedauert wird. Dieses Bedauern kam auch in

der am 1. Dezember im Hotel Dettelbacher stattgefundenen Gemeindeversammlung

zum Ausdruck, welche die Kandidaten für die Neuwahl aufstellte." |

70. Geburtstag von Max Hirsch

(1929)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1929: "Göppingen. Am 30.

August feierte Max Hirsch in voller Gesundheit seinen 70. Geburtstag,

ein Ereignis, an dem die Gemeinde freudigen Anteil nahm. Zählt doch Max

Hirsch zu denjenigen Gemeindemitgliedern, die stets bereit sind, wenn es

gilt, etwas für die Gemeinde zu tun. Jahrelang hat er am Jaum Kippur

vorgebetet, und auch sonst ist er immer freudig zur Stelle, um den Vorbeter

zu vertreten. Im Anschluss an den Sabbath-Gottesdienst begaben sich die

Mitglieder des Israelitischen Vorsteheramtes in die Wohnung des Jubilars, um

ihm und seiner Familie noch ganz besonders zu gratulieren. Salomon

Ottenheimer dankte dem Jubilar im Namen des Vorsteheramts und der

Gemeinde für alles, was er während vieler Jahre als treues und stets

hilfsbereites Mitglied geleistet hat. Dr. Tänzer schloss noch seinen

besonderen Dank als Rabbiner an. Außerdem wurde Max Hirsch durch die

Überreichung eines silbernen Bechers geehrt. Mögen dem Jubilar noch recht

viele gesegnete Jahre beschieden sein!" Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. September 1929: "Göppingen. Am 30.

August feierte Max Hirsch in voller Gesundheit seinen 70. Geburtstag,

ein Ereignis, an dem die Gemeinde freudigen Anteil nahm. Zählt doch Max

Hirsch zu denjenigen Gemeindemitgliedern, die stets bereit sind, wenn es

gilt, etwas für die Gemeinde zu tun. Jahrelang hat er am Jaum Kippur

vorgebetet, und auch sonst ist er immer freudig zur Stelle, um den Vorbeter

zu vertreten. Im Anschluss an den Sabbath-Gottesdienst begaben sich die

Mitglieder des Israelitischen Vorsteheramtes in die Wohnung des Jubilars, um

ihm und seiner Familie noch ganz besonders zu gratulieren. Salomon

Ottenheimer dankte dem Jubilar im Namen des Vorsteheramts und der

Gemeinde für alles, was er während vieler Jahre als treues und stets

hilfsbereites Mitglied geleistet hat. Dr. Tänzer schloss noch seinen

besonderen Dank als Rabbiner an. Außerdem wurde Max Hirsch durch die

Überreichung eines silbernen Bechers geehrt. Mögen dem Jubilar noch recht

viele gesegnete Jahre beschieden sein!" |

Goldene Hochzeit von Samuel Dörzbacher und Hannchen geb. Rosenthaler

(1930)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. November 1930: "Göppingen. Am 18.

November begeht hier eine der ältesten und geschätztesten Familien unserer

Gemeinde die seltene Feier der Goldenen Hochzeit. Der am 28. Januar 1891 in

Jebenhausen geborene Samuel

Dörzbacher kann mit seiner am 3. November 1859 geborenen Gattin

Hannchen geb. Rosenthaler auf eine 50-jährige, überaus glückliche Ehe

zurückblicken, der zehn Kinder entsprossen sind; sie alle haben, z. T. in

Übersee, angesehene Familien gegründet. Die Familie Dörzbacher stammt aus

Dörzbach. Ihr Vorfahre Löb Samuel ist

1810 nach Jebenhausen bei Göppingen

übersiedelt. Sein ältester Sohn Zadok nahm 1842 mit seinen beiden Söhnen

Heinrich und Julius den Familiennamen 'Koch' an. Diese übersiedelten 1852

nach Cannstatt, die Tochter des Julius

wurde die Mutter Prof. Albert Einsteins. Der jüngere Sohn des Löb

Samuel, Samuel Löb Dörzbacher, verblieb mit seiner Familie in Jebenhausen.

Sein Enkel ist der Jubilar, der 1880 zugleich mit seiner Verehelichung nach

Göppingen übersiedelte. Hier hat er sich nicht nur als Kaufmann einen sehr

geachteten Namen erworben, sondern sich auch um die Israelitische Gemeinde

sehr verdient gemacht. Im Jahre 1890 wurde er erstmalig in das Vorsteheramt

gewählt und gehörte diesem Kollegium als eines seiner eifrigsten und

geschätztesten Mitglieder fast 35 Jahre lang an, bis ihn Altersbeschwerden

im Jahre 1924 zwangen, eine Wiederwahl abzulehnen. Auch in der Synagoge, zu

deren fleißigsten Besucher der Jubilar gehört, hat er viele Jahrzehnte lang

als trefflicher Schofarbläser und gerngehörter Schachrisvorbeter am Jom

Kippur verdienstvoll gewirkt. Wiederholt haben Vorsteheramt und Gemeinde

Anlass genommen. den allseitig beliebten Jubilar durch Überreichung von

Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung zu ehren. Möge dem Jubelpaare noch

ein langer und froher Lebensabend beschieden sein. T." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. November 1930: "Göppingen. Am 18.

November begeht hier eine der ältesten und geschätztesten Familien unserer

Gemeinde die seltene Feier der Goldenen Hochzeit. Der am 28. Januar 1891 in

Jebenhausen geborene Samuel

Dörzbacher kann mit seiner am 3. November 1859 geborenen Gattin

Hannchen geb. Rosenthaler auf eine 50-jährige, überaus glückliche Ehe

zurückblicken, der zehn Kinder entsprossen sind; sie alle haben, z. T. in

Übersee, angesehene Familien gegründet. Die Familie Dörzbacher stammt aus

Dörzbach. Ihr Vorfahre Löb Samuel ist

1810 nach Jebenhausen bei Göppingen

übersiedelt. Sein ältester Sohn Zadok nahm 1842 mit seinen beiden Söhnen

Heinrich und Julius den Familiennamen 'Koch' an. Diese übersiedelten 1852

nach Cannstatt, die Tochter des Julius

wurde die Mutter Prof. Albert Einsteins. Der jüngere Sohn des Löb

Samuel, Samuel Löb Dörzbacher, verblieb mit seiner Familie in Jebenhausen.

Sein Enkel ist der Jubilar, der 1880 zugleich mit seiner Verehelichung nach

Göppingen übersiedelte. Hier hat er sich nicht nur als Kaufmann einen sehr

geachteten Namen erworben, sondern sich auch um die Israelitische Gemeinde

sehr verdient gemacht. Im Jahre 1890 wurde er erstmalig in das Vorsteheramt

gewählt und gehörte diesem Kollegium als eines seiner eifrigsten und

geschätztesten Mitglieder fast 35 Jahre lang an, bis ihn Altersbeschwerden

im Jahre 1924 zwangen, eine Wiederwahl abzulehnen. Auch in der Synagoge, zu

deren fleißigsten Besucher der Jubilar gehört, hat er viele Jahrzehnte lang

als trefflicher Schofarbläser und gerngehörter Schachrisvorbeter am Jom

Kippur verdienstvoll gewirkt. Wiederholt haben Vorsteheramt und Gemeinde

Anlass genommen. den allseitig beliebten Jubilar durch Überreichung von

Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung zu ehren. Möge dem Jubelpaare noch

ein langer und froher Lebensabend beschieden sein. T." |

| |

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Dezember 1930: "Göppingen. Am

18. November fand hier die Feier der Goldenen Hochzeit Samuel Dörzbachers

und seiner Ehefrau Hannchen geb. Rosenthaler statt. Da von einer

Synagogenfeier Abstand genommen werden musste, hatte Rabbiner Dr. Tänzer

der Veranstaltung im großen Saale des Hotel Dettelbacher einen synagogalen

Charakter gegeben. Zu derselben waren neben fast allen Kindern, Enkeln und

Geschwistern des Jubelpaares, die zum Teil aus dem Auslande gekommen waren,

auch ein großer Kreis von Verwandten und Freunden erschienen. Das

Israelitische Vorsteheramt unserer Gemeinde war vollzählig anwesend.

Nach feierlicher Einführung des Jubelpaares unter Musikbegleitung durch den

Rabbiner Dr. Tänzer, sang der Synagogenchor in sehr schöner Weise 'Ma

towu', worauf die ergreifende Rede des Rabbiners folgte, der unter

Zugrundelegung von Psalm 118 Vers 24 die Bedeutung des Tages als Ehrentag,

als Freudentag und als Dankestag schilderte und das vielseitige, gesegnete

Wirken des Jubelpaares darlegte. Höhepunkt der Feier war, als die ganze

Versammlung sich erhob, der Rabbiner das 'Schehechejonu' vortrug, den

Priestersegen über das Jubelpaar sprach. Mit dem vom Chor sehr schön

vorgetragenen 'Halleluja' fand der religiöse Teil seinen Abschluss. Hierauf

hielt der Rabbiner weitere Ansprachen an das Jubelpaar, in denen er das

Gratulationsschreiben des Staatspräsidenten von Württemberg, Dr. Bolz,

das von einem von der Württembergischen Regierung gestifteten Gedenkblatte

begleitet war, zur Verlesung brachte. Ebenso ein sehr warmherziges

Glückwunschschreiben des Israelitischen Oberrates, dem ein schöner

Ehrenbecher beigefügt war, und ein weiteres des Stadtschultheißenamtes

Göppingen mit der üblichen Ehrengabe. Den Schluss bildete eine Ansprache des

Rabbiners im Namen des Israelitischen Vorsteheramtes Göppingen, in

welcher er die reichen Verdienste des Jubilars, der 34 Jahre lang, 1890 bis

1924, dem Kollegium angehört hatte, um Gemeinde und Synagoge würdigte. Ihre

Fortsetzung fand die Feier in einem Festmahle. bei welchem der nahezu

80-jährige Jubilar seinen Dank aussprach und einen Rückblick auf seine

Jugendzeit gab. Während desselben war auch ein Glückwunschschreiben aus der

Kanzlei des Reichspräsidenten eingetroffen. Möge dem Jubelpaare noch ein

langer und froher Lebensabend beschieden sein!" Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Dezember 1930: "Göppingen. Am

18. November fand hier die Feier der Goldenen Hochzeit Samuel Dörzbachers

und seiner Ehefrau Hannchen geb. Rosenthaler statt. Da von einer

Synagogenfeier Abstand genommen werden musste, hatte Rabbiner Dr. Tänzer

der Veranstaltung im großen Saale des Hotel Dettelbacher einen synagogalen

Charakter gegeben. Zu derselben waren neben fast allen Kindern, Enkeln und

Geschwistern des Jubelpaares, die zum Teil aus dem Auslande gekommen waren,

auch ein großer Kreis von Verwandten und Freunden erschienen. Das

Israelitische Vorsteheramt unserer Gemeinde war vollzählig anwesend.

Nach feierlicher Einführung des Jubelpaares unter Musikbegleitung durch den

Rabbiner Dr. Tänzer, sang der Synagogenchor in sehr schöner Weise 'Ma

towu', worauf die ergreifende Rede des Rabbiners folgte, der unter

Zugrundelegung von Psalm 118 Vers 24 die Bedeutung des Tages als Ehrentag,

als Freudentag und als Dankestag schilderte und das vielseitige, gesegnete

Wirken des Jubelpaares darlegte. Höhepunkt der Feier war, als die ganze

Versammlung sich erhob, der Rabbiner das 'Schehechejonu' vortrug, den

Priestersegen über das Jubelpaar sprach. Mit dem vom Chor sehr schön

vorgetragenen 'Halleluja' fand der religiöse Teil seinen Abschluss. Hierauf

hielt der Rabbiner weitere Ansprachen an das Jubelpaar, in denen er das

Gratulationsschreiben des Staatspräsidenten von Württemberg, Dr. Bolz,

das von einem von der Württembergischen Regierung gestifteten Gedenkblatte

begleitet war, zur Verlesung brachte. Ebenso ein sehr warmherziges

Glückwunschschreiben des Israelitischen Oberrates, dem ein schöner

Ehrenbecher beigefügt war, und ein weiteres des Stadtschultheißenamtes

Göppingen mit der üblichen Ehrengabe. Den Schluss bildete eine Ansprache des

Rabbiners im Namen des Israelitischen Vorsteheramtes Göppingen, in

welcher er die reichen Verdienste des Jubilars, der 34 Jahre lang, 1890 bis

1924, dem Kollegium angehört hatte, um Gemeinde und Synagoge würdigte. Ihre

Fortsetzung fand die Feier in einem Festmahle. bei welchem der nahezu

80-jährige Jubilar seinen Dank aussprach und einen Rückblick auf seine

Jugendzeit gab. Während desselben war auch ein Glückwunschschreiben aus der

Kanzlei des Reichspräsidenten eingetroffen. Möge dem Jubelpaare noch ein

langer und froher Lebensabend beschieden sein!" |

80. Geburtstag von Samuel Dörzbacher (1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1931: "Göppingen. Am 28. Januar

konnte Samuel Dörzbacher in bewunderswerter geistiger und

körperlicher Frische die Feier seines 80. Geburtstages begehen. Erst vor

kurzem konnten wir bei der Feier seiner Goldenen Hochzeit der reichen

Vorzüge des Jubilars und seiner Verdienste um die Gemeinde gedenken. Auch

die Geburttagsfeier gab der Gemeinde, dem Rabbinate und dem Vorsteheramte

sowie einem großem Freundeskreise Veranlassung, ihrer Verehrung und

Anerkennung Ausdruck zu geben. Möge dem trefflichen Manne, der heute noch zu

den fleißigsten Besuchern des Gottesdienstes gehört, noch ein langer und

froher Lebensabend an der Seite seiner Gattin beschieden sein." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Februar 1931: "Göppingen. Am 28. Januar

konnte Samuel Dörzbacher in bewunderswerter geistiger und

körperlicher Frische die Feier seines 80. Geburtstages begehen. Erst vor

kurzem konnten wir bei der Feier seiner Goldenen Hochzeit der reichen

Vorzüge des Jubilars und seiner Verdienste um die Gemeinde gedenken. Auch

die Geburttagsfeier gab der Gemeinde, dem Rabbinate und dem Vorsteheramte

sowie einem großem Freundeskreise Veranlassung, ihrer Verehrung und

Anerkennung Ausdruck zu geben. Möge dem trefflichen Manne, der heute noch zu

den fleißigsten Besuchern des Gottesdienstes gehört, noch ein langer und

froher Lebensabend an der Seite seiner Gattin beschieden sein." |

Zum Tod von Samuel Dörzbacher

(1931)

Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. April

1931: Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. April

1931: |

70. Geburtstag von Fanny Freudenberger (1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1931: |

25-jähriges Bestehen der Manufakturwarenfabrik Einstein & Guggenheim

(1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1931: |

70. Geburtstag von Berta Block geb. Gutmann (1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1931: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. November 1931: |

Über die Mechanische Strickwarenfabrik Willy Böhm AG in Göppingen

(1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Dezember 1931:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Dezember 1931: |

Sechs Abiturienten aus der jüdischen Gemeinde bestehen ihr Examen

(1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1932:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1932: |

75-jähriges Firmenjubiläum der "Borato-Destillerie Jacob Bernheimer,

Göppingen" (1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Juli 1932:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Juli 1932: |

Zum Tod von Heinz Rödelsheimer (1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1932:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1932: |

Zum Tod von Hermann Hilb (1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober

1932:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober

1932: |

Therese Krämer verlässt Crailsheim

und zieht nach Göppingen

(1930)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1930: "Crailsheim.

Am 1. August verließ Frau Kantor Therese Krämer durch Wegzug unsere

hiesige Gemeinde. Das Israelitische Vorsteheramt stattete aus diesem Anlass

der Scheidenden einen Besuch ab, wobei Berthold Stein der zu ihren

Kindern nach Göppingen ziehenden Greisin für die reche Tätigkeit

dankte, die sie im Frauenverein und bei allen Gemeindeangelegenheiten

entfaltet hat. Möge der würdigen Frau in ihrem neuen Lebenskreise ein froher

Lebensabend beschieden sein." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. August 1930: "Crailsheim.

Am 1. August verließ Frau Kantor Therese Krämer durch Wegzug unsere

hiesige Gemeinde. Das Israelitische Vorsteheramt stattete aus diesem Anlass

der Scheidenden einen Besuch ab, wobei Berthold Stein der zu ihren

Kindern nach Göppingen ziehenden Greisin für die reche Tätigkeit

dankte, die sie im Frauenverein und bei allen Gemeindeangelegenheiten

entfaltet hat. Möge der würdigen Frau in ihrem neuen Lebenskreise ein froher

Lebensabend beschieden sein."

|

80. Geburtstag von Witwe Therese Krämer (aus Mönchsroth)

(1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Oktober 1932: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Oktober 1932: |

Zum Tod von Fabrikant Max Gutmann

(1932)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Dezember 1932: "Göppingen. Am

3. Dezember verschied nach schwerem Leiden im 59. Lebensjahre Fabrikant Max

Gutmann, der hochangesehene Seniorchef der Firma A. Gutmann & Co. Vor einer

außerordentlich großen Trauerversammlung, die Max Gutmann die letzte Ehre

erwies, schilderte Rabbiner Dr. Tänzer den Verstorbenen als allezeit

treusorgenden Gatten und Verwandten, als unermüdlichen Arbeiter im Dienst

seines Unternehmens und als einen Chef, der durch nie rastenden Fleiß und

durch tiefes soziales Verständnis seinen Angestellten und Arbeitern ein

leuchtendes Vorbild war. Nicht unerwähnt blieben auch seine trefflichen

menschlichen Eigenschaften, sein vornehmes Wesen, seine stete

Hilfsbereitschaft, sein hoher Familiensinn und seine innige

Geschwisterliebe. — Im Anschluss an die Grabrede entboten Vertreter der

Angestellten- und Arbeiterschaft dem Heimgegangenen herzliche

Abschiedsgrüße." " Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Dezember 1932: "Göppingen. Am

3. Dezember verschied nach schwerem Leiden im 59. Lebensjahre Fabrikant Max

Gutmann, der hochangesehene Seniorchef der Firma A. Gutmann & Co. Vor einer

außerordentlich großen Trauerversammlung, die Max Gutmann die letzte Ehre

erwies, schilderte Rabbiner Dr. Tänzer den Verstorbenen als allezeit

treusorgenden Gatten und Verwandten, als unermüdlichen Arbeiter im Dienst

seines Unternehmens und als einen Chef, der durch nie rastenden Fleiß und

durch tiefes soziales Verständnis seinen Angestellten und Arbeitern ein

leuchtendes Vorbild war. Nicht unerwähnt blieben auch seine trefflichen

menschlichen Eigenschaften, sein vornehmes Wesen, seine stete

Hilfsbereitschaft, sein hoher Familiensinn und seine innige

Geschwisterliebe. — Im Anschluss an die Grabrede entboten Vertreter der

Angestellten- und Arbeiterschaft dem Heimgegangenen herzliche

Abschiedsgrüße." " |

70. Geburtstag von Ida Hirsch geb. Bauland

(1933)

Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar

1933: "Göppingen. Frau Ida Hirsch geb. Bauland feierte am

20. Dezember vorigen Jahres ihren 70. Geburtstag. Die Jubilarin erfreut sich

noch ungemein geistiger Frische und wurde weit über ihren Familienkreis

hinaus gefeiert und verehrt. Wir wünschen ihr auch weiterhin noch viele

gesegnete Lebensjahre im Kreise ihrer Familie!" Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar

1933: "Göppingen. Frau Ida Hirsch geb. Bauland feierte am

20. Dezember vorigen Jahres ihren 70. Geburtstag. Die Jubilarin erfreut sich

noch ungemein geistiger Frische und wurde weit über ihren Familienkreis

hinaus gefeiert und verehrt. Wir wünschen ihr auch weiterhin noch viele

gesegnete Lebensjahre im Kreise ihrer Familie!" |

Zum Tod von Hannchen Dörzbacher geb. Rosenthal

(1933)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Mai 1933:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Mai 1933: |

Zum Tod von Salomon Ottenheimer

(1933)

Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1933: Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober 1933: |

60. Geburtstag von Hatty Rothschild und Errichtung einer Hatty

Rothschild-Stiftung (1934)

Anmerkung: vgl. unten die Grußkarte

an Hatty Rothshchild von 1899 mit Anmerkungen zu Person von Hatty

Rothschild.

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. November 1934:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. November 1934: |

60. Geburtstag von Mathilde Lendt geb. Dahlberg

(1935)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. September 1935: Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. September 1935: |

Zum Tod von Fabrikant Robert Gutmann

(1935)

Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober

1935: Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Oktober

1935: |

Zum Tod von Berta Block geb. Gutmann (aus Schopfloch) sowie Helene Kahn geb.

Sinn (Kirchheim/Teck) (1935)

Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. November 1935: Artikel

in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 15. November 1935:

|

70. Geburtstag von Sigmund Frankfurter (1936)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1936:

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. März 1936: |

|

Kennkarte

aus der NS-Zeit für Selma Schottländer aus Göppingen |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarte

für die aus Göppingen

stammenden Selma Schottländer |

|

|

| |

Selma Schottländer ist am 24.

Juni 1885 in Göppingen geboren. Sie wohnte später in Mainz.

Am 25. März 1942 wurde sie ab Mainz-Darmstadt in das Ghetto Piaski

deportiert. Sie ist umgekommen. |

|

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige der Konditorei Hermann Rieser (1902)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. August 1902: "Ein

Fräulein von hübschem Äußern, aus guter Familie, wird zu

sofortigem Eintritt gesucht in eine Konditorei mit Café. Photographie

erwünscht. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. August 1902: "Ein

Fräulein von hübschem Äußern, aus guter Familie, wird zu

sofortigem Eintritt gesucht in eine Konditorei mit Café. Photographie

erwünscht.

Hermann Rieser, Konditorei und Kaffee,

Göppingen." |

Anzeige der Viehhandlung Julius

Regensburger (1903)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Dezember 1903: "Suche in mein Geschäft

einen ordentlichen Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Dezember 1903: "Suche in mein Geschäft

einen ordentlichen

jungen Mann,

von 15-18 Jahren, welchem Gelegenheit

geboten ist, den Viehhandel gründlich zu erlernen, zu sofortigem

Eintritt.

Julius Regensburger, Viehhändler, Göppingen (Württemberg)." |

Verlobungsanzeige von Bianka Ottenheimer und Sali Simon (1935)

Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. November 1935:

Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. November 1935: |

Hochzeitsanzeige von Phillipp Block und Else geb. Grab

(1935)

Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. November 1935: Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. November 1935: |

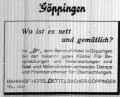

Anzeigen des Bahnhof-Hotels Dettelbacher (1910 - 1937 !)

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. März 1910: "Junges,

tüchtiges israelitisches Fräulein für Restaurant gesucht: gute

Bezahlung. Familienabschluss. Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. März 1910: "Junges,

tüchtiges israelitisches Fräulein für Restaurant gesucht: gute

Bezahlung. Familienabschluss.

S. Dettelbacher z. Bahnhof

Göppingen, Württemberg". |

| |

Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1936: Anzeige in der "Gemeinde-Zeitung für die israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1936:

|

| |

Anzeige in

der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 1. Oktober

1936: "Zwischen

Ulm und Stuttgart erwartet Sie das Bahnhof-Hotel Dettelbacher

Göppingen.

Fernruf 2127 Anzeige in

der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 1. Oktober

1936: "Zwischen

Ulm und Stuttgart erwartet Sie das Bahnhof-Hotel Dettelbacher

Göppingen.

Fernruf 2127

mit gemütlichen Räumen, gepflegter Küche, Fremdenzimmer

mit fließend warmem Wasser, Garagen, Nebenzimmern und Saal für

Konferenzen und Veranstaltungen." |

| |

Anzeige in

der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 8. Juli

1937: "Zwischen

Ulm und Stuttgart erwartet Sie das Bahnhof-Hotel Dettelbacher

Göppingen.

Fernruf 2127 Anzeige in

der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des "Central-Vereins") vom 8. Juli

1937: "Zwischen

Ulm und Stuttgart erwartet Sie das Bahnhof-Hotel Dettelbacher

Göppingen.

Fernruf 2127

mit gemütlichen Räumen, gepflegter Küche, Fremdenzimmer

mit fließend warmem Wasser, Garagen, Nebenzimmern und Saal für

Konferenzen und Veranstaltungen." |

Verlobungsanzeige von Rena Munk und

Martin Valfer (1937)

Anzeige

in "Jüdisches Gemeindeblatt der israelitischen Gemeinden Württembergs" vom

1. Dezember 1937: Anzeige

in "Jüdisches Gemeindeblatt der israelitischen Gemeinden Württembergs" vom

1. Dezember 1937:

"Rena Munk Martin Pfeiffer

Verlobte

Stuttgart, Gähkopf 31

Göppingen, Brückenstraße 23

Krautheim/Jagst

Diersburg

Chanukka 1937" |

Nach der Emigration: Anzeige der Bar Mizwa-Feier von

Michael Rohrbach (1949)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"

vom 22. April 1949: Anzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau"

vom 22. April 1949:

"Our Michael

will be Barmitzwah on April 30, 1949.

F. S. Rohrbach and Trude née Lendt.

East Landis Avenue Vineland, N.J. (formerly Göppingen, Tel

Aviv)" |

Weitere Dokumente zu jüdischen Gewerbebetrieben

und Privatpersonen

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries; die erläuternden

Texte wurden erstellt auf Grund der Recherchen von Peter Karl Müller)

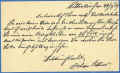

Brief

an die

Württembergische Vereinsbank

von Adolph Heimann (1878) |

|

|

|

Der Brief

an die Württembergische Vereinsbank in Stuttgart wurde von Adolph Heimann

in Göppingen am 17. Oktober 1878 verschickt (rechts der

Geschäftsstempel). An der Württembergischen Vereinsbank war auch

Alexander Pflaum von Pflaumloch

beteiligt. Mehr zu Adolph Heimann siehe unten Dokument von

1907.

|

| |

|

|

Postkarte

von Julius Reinganum (Göppingen)

an B. Hofheimer & Söhne in Buttenhausen (1878) |

|

|

Zu

Julius Reinganum, seine Firma und seine Familie weitere Informationen

siehe unten: Dokument

von 1901. Die obige Postkarte von Julius Reinganum in Göppingen wurde

versandt am 24. Januar 1878 an die Herren B. Hofheimer & Söhne in Buttenhausen.

Text der Rückseite: Werte Freunde. Ich besitze Eure beiden l. Briefe und werde ich am Mittwoch in

Plochingen auf den angegebenen Zug warten. Alles weitere mündlich – beste Grüße v. Euerem Julius." |

| |

|

|

Postkarte

aus Luxemburg an

Hermann Mayer in Göppingen

(1882) |

|

|

|

Es handelt sich dabei um eine Postkarte

(Warenbestellung) aus Luxemburg, datiert auf den 7.8.1882 mit Ankunftsstempel Göppingen 8.8.1882.

Zu Hermann Mayer vgl. bei A. Tänzer: Geschichte der Juden in Jebenhausen und Göppingen

S. 452-453 im Zusammenhang mit der Trikot-Weberei - Mechanische Trikot-Weberei Göppingen Einstein &

Mayer: diese Firma wurde im Jahre 1891durch die beiden Gesellschafter Joseph Einstein und Hermann Mayer errichtet. Beide

stammten aus Buchau a. F. Einstein starb im Jahre 1898, Mayer 1913. Im Jahre 1900 bezog die Firma ihr

neu erbautes Fabrikgebäude. Sie beschäftigte im Jahre 1910 185 Arbeiter und Angestellte. Im Jahre 1913 wurde die Firma in eine

GmbH umgewandelt. Die obige Karte wurde drei Jahre vor der Firmengründung geschrieben und darum wahrscheinlich auch

nur an Hermann Mayer adressiert.

|

| |

|

|

Postkarte

an Bernhard Ostertag in Cannstatt

von J. Einstein aus Göppingen (1882) |

|

|

Die Postkarte an Bernhard

Ostertag in Cannstatt wurde versandt von J. Einstein aus Göppingen am 17. Dezember 1882.

Zum Adressaten: Bernhard Ostertag wurde am 11. Januar 1835 in Oberdorf

geboren als Sohn von Joseph Ostertag und Babette geb. Löwenberg. Am 21. Mai 1861 heiratete Bernhard Ostertag in

Jebenhausen Pauline geb.

Rosenthal(er). Bernhard Ostertag starb am 31. Januar 1900. Pauline Ostertag starb am 25. Juli 1910.

Sie sind beide begraben im israelitischen Teil des Steigfriedhofes in Bad Cannstatt.

Als Absender der Karte zeichnet J. Einstein von Göppingen. 1867 gründeten der Kürschner Joseph Einstein von

Jebenhausen und seine Frau Jette

geb. Ettlinger aus Diedelsheim die Firma Joseph Einstein & Söhne, Felle und Pelzwaren.

Mit ihrer Übersiedlung nach Göppingen im 1873 kam es auch zu einer Verlegung des Geschäft dahin.

1889 traten Sohn Alfred Einstein und und Schwiegersohn Nathan Wortsmann als Gesellschafter ein.

Für Alfred Einstein, der 1894 aus der Firma ausschied, kam sein Bruder Adolf Einstein.

Josef Einstein starb 1898. Nachdem 1918 Nathan Wortsmann starb und 1919 Adolf Einstein, führten deren Witwen

Julie Wortsmann geb. Einstein und Carola Einstein geb. Silbermann das Geschäft weiter.

1921 wurde der Schwiegersohn von Julie Wortsmann - Stephan Banemann -

Mitgesellschafter und 1926 Josef Einstein, ein Sohn von Adolf und Carola Einstein. Am 1. Dezember 1941

wurde die Familie Banemann von Stuttgart nach Riga deportiert und gilt seitdem als verschollen.

Quellen: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/bild_zoom/zoom.php?bestand=24368&id=3787718&screenbreite=1920&screenhoehe=1020

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=108907792

http://www.thomasfaupel.online.de/symphonie/sn-stolpersteine-gp.pdf

Aaron Tänzer: Die Geschichte der Juden in Jebenhausen und Göppingen. |

| |

|

|

Postkarte

der Firma Nathan

Wassermann in Göppingen (1886) |

|

|

|

Die

Karte der Fa. Nathan Wassermann wurde am 4. März 1886 nach Murrhardt

verschickt (kleinere Abbildung links: Firmen-Stempel). die Firma Nathan

Wassermann wurde 1873 in Göppingen gegründet; es handelte sich um eine

Manufakturwarenhandlung, die bis 1899 bestand, zuletzt unter dem

Schwiegersohn Wilhelm, genannt Adolph Simon.

|

| |

|

Karte

an die Firma Gebr. Levy &

Rothschild in Göppingen (1886) |

|

|

Die Karte wurde

von der Firma Carl Schmidt (Möbelmagazin, Schweinfurt) am 1. Oktober 1886

an die Firma Gebr. Levy & Rothschild in Göppingen verschickt. Bei der

Firma handelt es sich um eine von Moritz Rothschild einige Jahre geführte

Fabrik zur Herstellung von baumwollenen und leinenen Waren (ehem. E.

Dettelbach & Co., dann "Gebrüder Levy & Rothschild")

(Tänzer S. 447-448)

|

| |

|

|

Geschäftskarte

der Firma Rosenthal,

Fleischer & Cie. (1888) |

|

|

|

Die Karte - eine

vorgedruckte Mitteilung der Fa. Rosenthal, Fleischer & Cie. wurde am

31. März 1888 von Göppingen nach Greifswald geschickt. Bei Fa.

Rosenthal, Fleischer & Co. handelte es sich um eine

Korsettfabrik, die 1887 aus der Vorgängerfirma D. Rosenthal & Co.

hervorgegangen ist. 1894 bezog die Firma in Göppingen eines neu erbautes

Fabrikgebäude, das 1901 noch bedeutend vergrößert wurde. Die Firma, die

zahlreiche Filialen hatte, erlangte auf Weltausstellungen höchste

Auszeichnungen und bestand bis nach 1933 (Tänzer S. 457-458).

|

| |

|

|

Geschäftliche

Postkarte an

Heinrich Löwenstein in Göppingen (1889) |

|

|

Die

geschäftliche Postkarte an Herrn Heinrich Löwenstein in Göppingen

wurde von Mitterkirchen (Oberösterreich) am 27. Juli 1889

abgeschickt.

Heinrich Löwenstein (geb. 1840 als Sohn von Wolf Löwenstein und Mirjam

geb. Steinfurter) hatte drei Geschwister: Jakob (geb. 1837, gest. 1842),

Helene (geb. 1838, gest. 1840) und Jeanette (geb. 1845, nach Amerika ausgewandert).

Heinrich Löwenstein war verheiratet mit Sophie geb. Liebmann. Die

beiden hatten fünf Kinder; Julius, Selma (verh. Hilb), Hedwig,

Wilhelm und Albert. Heinrich Löwenstein starb 1916, seine Frau Sophie

1922. Der Sohn Julius Löwenstein (geb. 29. Mai 1868 in Göppingen) heiratete am

8. Mai 1900 Ida geb. Gunz von Augsburg. Die beiden hatten keine

Kinder.

Heinrich Löwenstein war Inhaber einer Getreidehandlung, die sein Vater Wolf Löwenstein

bereits 1867 in Jebenhausen gegründet hatte. 1868 wurde das Geschäft nach Göppingen verlegt.

1870 kaufte Heinrich Löwenstein das Haus Poststraße 18, in dem Geschäft und Wohnung untergebracht

waren. Zusammen mit seinem Sohn Julius betrieb er die Getreidehandlung Löwenstein.

Nach dem Tod von Heinrich Löwenstein 1916 und Sophie Löwenstein 1922 war Julius Löwenstein

Alleininhaber der Getreidehandlung.1934 verkaufte Julius Löwenstein das Geschäft. Bereits 1933 begaben sich

Julius und Ida Löwenstein in das Jüdische Altersheim

"Wilhelmsruhe" nach Sontheim bei Heilbronn. Nachdem das Haus

"Wilhelmsruhe" im November 1940 geräumt werden musste, fand das Ehepaar Löwenstein

Aufnahme im Haus von Dr. Julius Picard, einem der zwei Pflegeleiter der

"Wilhelmsruhe". Julius Löwenstein starb am 2. November 1941. Er wurde

beigesetzt im jüdischen Friedhof in

Sontheim. Ida Löwenstein wurde am 20. August 1942 zusammen mit den anderen letzten verbliebenen Bewohnern

in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Von dort erfolgte der Weitertransport am 29. September 1942 ins Vernichtungslager Treblinka. Der Zeitpunkt ihres Todes

ist nicht bekannt. An das Schicksal von Julius und Ida Löwenstein erinnert ein Stolperstein in der Poststrasse 18 in Göppingen.

Quellen: Die Geschichte der Juden in Jebenhausen und Göppingen, Dr. Aron Tänzer,

1927.

http://www.stolpersteine-gp.de/ida-und-julius-lowenstein/

https://www.swp.de/suedwesten/staedte/goeppingen/haus-mit-juedischer-vergangenheit-19503989.html. |

| |

|

|

Firmenkarte

der

Fa. Gebr. Gutmann (1890) |

|

|

|

Die

Karte der Fa. Gebr. Gutmann wurde am 25. Februar 1890 nach Ludwigsburg

verschickt; bei der Firma handelt es sich ursprünglich um die Fa. J. B.

Gutmann, Fabrikation von leinenen und baumwollenen Waren, die 1860 von

Jebenhausen nach Göppingen übersiedelte; 1877 wurde sie zur Firma

"Gebr. Gutmann" mit den Gesellschaftern Brüder Bernhard,

Leopold H. und Max H. Gutmann; die Firma bestand (seit 1900 als

"Mechanische Buntweberei am Stadtbach" bis 1908 (Tänzer S.

447-448)

|

| |

|

|

Geschäftskarte

der

Firma Heumann & Sohn (1898) |

|

|

|

Die

Geschäftskarte der Firma Heimann & Sohn wurde von Göppingen nach

Altona am 26. Januar 1898 verschickt. Die Firma betrieb eine

"Fabrikation von leinenen und baumwollenen Waren". Zunächst

bestand in Jebenhausen bis 1869 eine Firma "Heumann, Hildenbrand

& Fleischer". Nach deren Auflösung übersiedelte Kaufmann

Heumann nach Göppingen und errichtete mit seinem Sohn Julius die Firma

"Heumann & Sohn"; seit 1876 war auch Sohn Leopold Heumann

Gesellschafter. 1877 starb Kaufmann Heumann, 1899 sein Sohn Julius.

Leopold Heumann übersiedelte 1902 nach Straßburg und verlegte das

Geschäft unter der Firma "Mechanische Weberei Heumann & Sohn,

Schirmeck" nach Schirmeck im Elsass (Tänzer S. 447).

|

| |

|

|

Grußkarte

an Hatty Rothschild

(1899) |

|

|

|

Künstlerkarte, die eine Ausflugsgruppe an Frau

Hatty Rothschild in Göppingen

geschickt hat. Aufgabeort der Karte war Todtmoos, das Datum der 27. Juli

1899. Hatty Rothschild war verheiratet mit Julius Rothschild. Sie hatten

zwei Kinder. Der Sohn

Eugen (geb. 1896) ist im Ersten Weltkrieg gefallen (s.o.). Die Tochter Johanna heiratete Karl Krämer in Göppingen.

Hatty Rothschild war Leiterin des Nähkranzes und Vereinskassiererin des "Israelitischen

Jungfrauenvereins" (Tänzer, S. 529).

|

| |

|

|

Firmenpostkarte

der

Gebr. Ottenheimer, Baumwollen- &

Leinenweberei in Göppingen

(1899) |

|

|

|

Die Karte wurde am

18. August 1899 an den Direktor des Figaro (Tageszeitung) in Paris

geschrieben. Die Fa. Gebr. Ottenheimer wurde 1854 in Jebenhausen von den

Brüdern Salomon und Joseph Ottenheimer gegründet und beschäftigte 1863

bereits 500 Handweber. 1865 war die Firma nach Göppingen übersiedelt.

Seit 1905 war die Hauptniederlassung der Firma in Süßen

("Mechanische Weberei Süßen Gebrüder Ottenheimer, Göppingen und

Süßen" (Tänzer S. 442-443)

|

| |

|

|

Ansichtskarte

von Göppingen mit dem

Geschäftshaus von Julius Reinganum (1901) |

|

|

|

Die Ansichtskarte von Göppingen vom Schillerplatz mit

dem Geschäftshaus von Julius Reinganum wurde versandt nach Böblingen am 8. März 1901.

Isak Julius Reinganum (geb. 2. Dezember 1842 in Neckarsulm als Sohn

von Salomon Reinganum und Roesle geb. Maendle, vgl. oben Bericht

aus der Kindheit von Julius Reinganum) war seit dem 10. März 1868 in Stuttgart

verheiratet mit Mathilde geb. Hirsch (geb. 15. März 1847 in Weingarten

als Tochter von Raphael Hirsch und Sophia geb. Salomon). Die beiden hatten

zwei Kinder: Hermann Reinganum (geb. 30. September 1868; gest. 21. November 1882)

und Anna Reinganum (geb. 23. September 1870; später verheiratet

mit David Moritz Fleischer, geb. 7. September 1867 in Göppingen).

Julius Reinganum starb am 13. Januar 1919 in Göppingen; seine Frau Mathilde Reinganum geb. Hirsch starb am 17. Februar 1927.

Auf dem jüdischen Friedhof in Jebenhausen

findet sich das Familiengrab Reinganum, in dem Julius Reinganum, Mathilde Reinganum geb. Hirsch und Hermann Reinganum

beigesetzt sind.

Die Gründung der Korsettdrillweberei Julius Reinganum geht zurück auf das Jahr 1867,

als Julius Reinganum in der Hauptstrasse 37 in Göppingen eine Korsettdrillweberei eröffnete. 1870 waren bis zu 100 Handweber in Hochdorf, Schlierbach, Hattenhofen, Boll und der Umgebung

in der Produktion beschäftigt. Ab 1885 ließ die Firma ihre Garne in mechanischen Webereien verweben. Die Produkte waren sehr

erfolgreich. Bereits 1873 auf der Wiener Weltausstellung gab es als Auszeichnung

eine silberne Verdienstmedaille und 1881 bei der Württembergischen Landes-Gewerbe-Ausstellung in Stuttgart

eine bronzene Verdienstmedaille mit Diplom. Im 70. Lebensjahr – 1912 - verkaufte Julius Reinganum das Geschäft an Wilhelm Feller aus Stuttgart.

In der Israelitischen Gemeinde Göppingen war Julius Reinganum von 1884

bis 1919 35 Jahre im Kirchenvorsteheramt tätig (vgl. Presseartikel oben

zum 25-jährigen

Amtsjubiläum von Julius Reinganum als Mitglied des Kirchenvorsteheramts

1910 sowie Auszeichnung

von Julius Reinganum mit der "Karl Olga Medaille" in Silber 1910).

Dazu war er ehrenamtlich von 1877 bis 1885 Kirchenpfleger der Gemeinde. Im

1868 gegründeten Verein Merkuria (zunächst Verein Junger Kaufleute

mit dem Ziel: Gesellige und belehrende Abendunterhaltung junger Kaufleute)

war er von 1881 bis 1901 als erster Vorstand tätig, später war er

Ehrenmitglied. Im Israelitischen Männerverein war er von 1901 bis

1907 als Kassier tätig.

Quellen: Aaron Tänzer: Die Geschichte der Juden in Jebenhausen und Göppingen.

1927.

https://www.swp.de/suedwesten/staedte/goeppingen/serie_-geschichten-aus-der-goeppinger-hauptstrasse-18626397.html

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=24368&klassi=064.00001&anzeigeKlassi=064.008

https://www.findagrave.com/memorial/126403022/isak-reinganum

https://www.geni.com/people/Mathilde-Hirsch/6000000043862347091. |

| |

|

|

Ansichtskarte

der Hauptstraße

in Göppingen mit dem Geschäft

von Adolph Heimann

(1907) |

|

|

|

Adolph

Heimann stammt aus Oberdorf; er begründete 1867 in Göppingen ein

Geschäft für Damenkonfektion, Kleiderstoff und Aussteuer-Artikel. Nach

seinem Tod übernahmen seine Söhne Julius und Ludwig das Geschäft (nach

1913 Ludwig Heimann Alleininhaber).

|

| |

|

|

Gedenkkarte

zum 25-jährigen

Regentschafts-Jubiläum von

Prinzregent Luitpold von

Bayern

(1911) |

|

|

|

Die

Karte wurde aus München verschickt an Julius Mannheimer, einem Sohn

von Salomon Löb Mannheimer und der Pauline geb. Marx (die Familie war

1893 von Jebenhausen nach Göppingen gezogen) (Tänzer S.

348).

|

| |

|

|

Geschäftliche

Karte an die Firma

Netter & Eisig in Göppingen (1920) |

|

|

Die

Karte wurde aus Schweinfurt am 2. August 1920 an die Firma Netter &

Eisig geschickt. Diese Firma wurde 1870 von den Kaufleuten Nathan Netter

(aus Schmieheim) und Joseph Hoffmann gegründet ("Hoffmann &

Netter). 1873 übernahm N. Netter den Betrieb allein. Seit 1885 waren die

Gesellschafter Nathan Netter und Sigmund Eisig ("Netter &

Eisig"), die Firma befasste sich mit der Fabrikation von

Bucheinbandstoffen und von Lederimitation für Schuhfutter. Die Firma

beschäftigte in Göppingen bis zu 130 Personen. Nathan Netter (1846-1918)

war seit 1906 Mitglied des Vorsteheramtes der jüdischen Gemeinde, zwei

seiner Söhne fielen im Ersten Weltkrieg.

|

| |

|

|

Briefumschlag

an

Hugo Heumann in Göppingen (1923) |

|

|

Der Briefumschlag aus Hamburg wurde an Hugo

Heumann in Göppingen am 5. Mai 1923 versandt.

Hugo Heumann wurde am 13. Februar 1872 in Göppingen geboren als Sohn von

Samuel Heumann und der Fanny geb. Lindauer. Am 5. April 1908 heiratete er Frieda

geb. Rosenau aus Gunzenhausen

(geb. 9. Juli 1883). Hugo Heumann führte das Geschäft seines Vaters,

einen Handel mit Baumwollwaren- und Abfällen fort. Hugo Heumann starb am 13. Februar 1939 in Göppingen und wurde

beigesetzt im dem jüdischen Friedhof in Göppingen.

Das Geschäft von Hugo Heumann wurde 1911 gegründet als Handel mit Weberei-Abfällen und später als En-Gros-Geschäft in Baumwollwaren. (Tänzer

S. 463)

Quellen: http://jl-gunzenhausen.de/de/rosenau-jacob-180.html

http://www.stolpersteine-gp.de/?page_id=1171

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/JHJ4BUXFV3MSBENM2HLXHM4O5JKTVBEC?pdf=true

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=126230094 |

| |

|

|

Karte

der Fa. Milton Rohrbacher an

die Lederleimfabrik Straub

in Bopfingen

(1925) |

|

|

|

Die

Karte der Fa. Milton Rohrbacher wurde am 9. März 1925 verschickt; die

Firma wurde 1893 von Milton Rohrbacher in Göppingen gegründet; seit 1922

war sein Sohn Siegfried Teilhaber; die auf chemisch-technische Produkte

spezialisierte Firma produzierte u.a. die Artikel Kinessa-Bohnerwachs und

Kinessa-Holzbalsam (Tänzer S. 465).

|

| |

|

|

Sonstiges

Antisemitische

Karte aus den 1930er-Jahren

(Quelle: Sammlung Hahn) |

|

|

| |

Ansichtskarte

des Café Kielkopf in Göppingen aus den 1930er-Jahren (verschickt am

29.6.1938). Im Café hängt ein Portrait Adolf Hitlers; auf der Rückseite

der Karte ist in der kurzen Werbeinschrift für das Café "bieten

angenehmen Aufenthalt" vermerkt: "Juden sind unerwünscht"

Anmerkung: Das Café Kielkopf war bereits seit Mitte des 19.

Jahrhunderts im Gebäude Hauptstraße 19 (1850 Konditor Johann Christian

Keppelmann, 1885 Café-Restaurant von Adolf Blessing; Karl Kielkopf

heiratete 1931 die Tochter von Adolf Blessing und übernahm im November

1932 von seinem Schwiegervater das Lokal; zunächst war das Café im

Erdgeschoss, wo sich auch ein Laden des jüdischen Süßwarenhändlers

Zisch befand. Als dieser 1936 emigrierte, baute Kielkopf um und

vergrößerte das Café im ersten Stock (siehe Karte oben) und im Garten

hinter dem Haus (Quelle). |

|