|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Marktheidenfeld (Main-Spessart-Kreis)

Jüdische Geschichte / Betsaal

(Seite erstellt unter Mitarbeit von Martin Harth

und Leonhard Scherg, beide Marktheidenfeld)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Marktheidenfeld bestand eine kleine jüdische Gemeinde

von 1910 bis 1942. Möglicherweise haben bereits im 16. Jahrhundert am Ort

jüdische Personen/Familien gelebt: in einem Schreiben des Rothenfelser Amtmanns

Hans-Wilhelm von Riedern von 1573 wird angefragt, ob der aus Urspringen

stammende Jude Salomon, der inzwischen in Mainz lebte, in das wertheimische Dorf

Heidenfeld (Marktheidenfeld) übersiedeln dürfe (Quelle im Staatsarchiv

Wertheim). Es ist nicht bekannt, ob er sich dort niederlassen durfte.

Erst nach 1871 hatten sich - zuerst durch Familie

Blumenthal aus Kirchbracht 1875, danach vor allem durch Zuzüge

aus den benachbarten Orten Homburg (Familien

Freimark und Heimann) und Karbach (Familie Guttmann) - einige jüdische Familien

niedergelassen.

Die Zahl der jüdischen

Einwohner entwickelte sich bis 1933 wie folgt: 1880 6 jüdische Einwohner (0,2 %

von insgesamt 2.423 Einwohnern), 1900 19 (1,0 % von 1.942), 1910 25 (1,3 %

von 1.973), 1925 14 (0,7 % von 2.030), 1933 17 (0,8 % von 2.232).

1910 konnte eine selbständige Gemeinde begründet werden, die dem

Rabbinatsbezirk Würzburg zugeteilt wurde (bis Frühjahr 1937, dann zum

Bezirksrabbinat Aschaffenburg). An

Einrichtungen war ein Betsaal vorhanden (s.u., der Betraum war zunächst ab

1909 im Haus Mainkai 7, dann bis in die 1930er-Jahre im Haus Glasergasse 5). Die Toten der Gemeinde wurden im

jüdischen Friedhof in Karbach

beigesetzt.

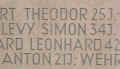

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Simon Levy (geb.

28.4.1882 in Neubrunn, gef. 5.1.1917). Sein Name steht auf dem Mahnmal für die Kriegstoten des Ortes

jenseits der Brücke auf der Anhöhe auf der der Stadt gegenüberliegenden

Mainseite oberhalb des König-Ludwig-Denkmals (auf diesem Mahnmal stehen auch

die Namen der ermordeten Juden der Stadt während der

NS-Zeit).

Seit Mitte oder Ende der 1920er-Jahre wurde die religiöse Betreuung der

Gemeinde Marktheidenfeld durch den jüdischen Lehrer in Urspringen

übernommen.

1933 lebten noch 17 jüdische Personen im Marktort, 1937 waren es

noch 16. In den folgenden beiden Jahren verließen sieben von ihnen

Marktheidenfeld. Drei emigrierten (zwei in die USA, einer nach Holland), vier zogen in andere

deutsche Orte (Frankfurt, München), einer verstarb am Ort. Am 1. Oktober 1938

wurden bei einem Überfall auf ein jüdisches Wohnhaus die Fenster

eingeschlagen. Auch beim Novemberpogrom 1938 kam es zu Ausschreitungen:

nach den Ermittlungs- und Gerichtsakten zu den Vorgängen im damaligen Landkreis

Marktheidenfeld [Staatsarchiv Würzburg] kam es zu Aktionen gegen die Anwesen

der jüdischen Familien. Im Februar 1942 lebten noch neun jüdische Personen

am Ort. Sie wurden 1942 über Würzburg nach Krasnystaw bei Lublin (Polen) deportiert

und wurden ermordet.

Von den in Marktheidenfeld geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Berthold Adler (1921*), Rosa Regina Adler geb. Freimark (1887), William Adler (1888),

Bernhard Freimark (1880), Emanuel Freimark (1888), Friedrich Freimark (1902), Getta Freimark geb. Bierig

(1879), Hermina Freimark geb. Adler (1876), Regina Freimark (1879), Rosa

Gut(t)mann geb. Löwenstein (1888), Samuel Gut(t)mann (1889), Albert Heimann

(1880), Helene Heimann geb. Löwenstein (1886), Lina Katz geb.

Blumenthal (1876), Leopold Levy

(1881), Regina Levy (1884), Fanny Simon

geb. Blumenthal (1882), Lina Wahler geb. Freimark (1892).

* Berthold Adler ist auf dem Gedenkstein der Opfer von Krieg und Gewalt

gleichfalls genannt: er fiel als amerikanischer Soldat 1945 im Raum Aachen (vgl.

unten).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Jüdischer Wanderlehrer gesucht (1926)

Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7.

Oktober 1926: "Der Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden

beabsichtigt in Unterfranken für die Gemeinden Karbach, Marktheidenfeld

und Homburg einen Wanderlehrer anzustellen, der den

Religionsunterricht und die Schechita in diesen drei Gemeinden zu

übernehmen und abwechselnd in jeder dieser Gemeinden als Vorbeter zu

wirken hat. Seminaristische Vorbildung, wenn auch ohne

Anstellungsprüfung, wird verlangt. Die Besoldung erfolgt nach den

Leitsätzen des Verbandes in Anlehnung an die Reichsbesoldungsordnung. Die

durch die Betreuung mehrerer Gemeinden erwachsenden Unkosten werden

gesondert vergütet. Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen an den

Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden, München, Herzog-Max-Str.

7/I." Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 7.

Oktober 1926: "Der Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden

beabsichtigt in Unterfranken für die Gemeinden Karbach, Marktheidenfeld

und Homburg einen Wanderlehrer anzustellen, der den

Religionsunterricht und die Schechita in diesen drei Gemeinden zu

übernehmen und abwechselnd in jeder dieser Gemeinden als Vorbeter zu

wirken hat. Seminaristische Vorbildung, wenn auch ohne

Anstellungsprüfung, wird verlangt. Die Besoldung erfolgt nach den

Leitsätzen des Verbandes in Anlehnung an die Reichsbesoldungsordnung. Die

durch die Betreuung mehrerer Gemeinden erwachsenden Unkosten werden

gesondert vergütet. Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen an den

Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden, München, Herzog-Max-Str.

7/I." |

Ausschreibung der Lehrerstelle in Urspringen mit Betreuung der Gemeinde

Marktheidenfeld (1929)

Zeitschrift "Der

Israelit" am 13. Juni 1929: "Die Israelitische Kultusgemeinde

Urspringen (Unterfranken) beabsichtigt möglichst sofort ihre frei

gewordene Lehrerstelle wieder zu besetzen. Bewerber, die der

gesetzestreuen Richtung angehören, die Schlussprüfung an einem

staatlichen anerkannten Lehrerseminar abgelegt haben und das Kantorat

sowie den Schächtdienst zu übernehmen in der Lage sind, werden ersucht

Bewerbungen unter Vorlage von Zeugnissen bei dem unterfertigten Vorstand

einzureichen. Der Gehalt bemisst sich nach der Besoldungsordnung des

Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Dem Beamten obliegt neben

dienstlichen Verpflichtungen in der Gemeinde Urspringen auch der

Religionsunterricht, die Schechita sowie die religiöse Betreuung der

Gemeinden Karbach und Marktheidenfeld nach Maßgabe näherer Vereinbarung. Zeitschrift "Der

Israelit" am 13. Juni 1929: "Die Israelitische Kultusgemeinde

Urspringen (Unterfranken) beabsichtigt möglichst sofort ihre frei

gewordene Lehrerstelle wieder zu besetzen. Bewerber, die der

gesetzestreuen Richtung angehören, die Schlussprüfung an einem

staatlichen anerkannten Lehrerseminar abgelegt haben und das Kantorat

sowie den Schächtdienst zu übernehmen in der Lage sind, werden ersucht

Bewerbungen unter Vorlage von Zeugnissen bei dem unterfertigten Vorstand

einzureichen. Der Gehalt bemisst sich nach der Besoldungsordnung des

Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Dem Beamten obliegt neben

dienstlichen Verpflichtungen in der Gemeinde Urspringen auch der

Religionsunterricht, die Schechita sowie die religiöse Betreuung der

Gemeinden Karbach und Marktheidenfeld nach Maßgabe näherer Vereinbarung.

Urspringen, den 7. Juni 1929. Der Vorstand der Israelitischen

Kultusgemeinde Urspringen. Bernhard Dillenberger. |

| |

Dieselbe

Ausschreibung in der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" vom 15. Juni 1929. Dieselbe

Ausschreibung in der "Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung" vom 15. Juni 1929. |

Aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Gründung der Israelitischen Kultusgemeinde

Marktheidenfeld (1910)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Juli 1910:

"Die seitens der israelitischen Bevölkerung in Marktheidenfeld

(Bayern) schon so lange angestrebte Gründung einer Kultusgemeinde wurde

vom Königlichen Bezirksamte genehmigt, und als Vorsitzender Herr Albert

Heimann hier gewählt." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Juli 1910:

"Die seitens der israelitischen Bevölkerung in Marktheidenfeld

(Bayern) schon so lange angestrebte Gründung einer Kultusgemeinde wurde

vom Königlichen Bezirksamte genehmigt, und als Vorsitzender Herr Albert

Heimann hier gewählt." |

Informationen

und Dokumente zu einzelnen jüdischen Familien und Personen sowie zum Betsaal

der jüdischen Gemeinde

(Quelle: wenn nicht anders angegeben: Sammlung Martin Harth)

| Familie

Adler und der Betsaal der Gemeinde |

| Der

unten in US-Uniform abgebildete Berthold Adler wurde am 28. Juli 1921 in Marktheidenfeld

geboren als Sohn des späteren Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde und Viehhändlers

William Adler (geb. 12. August 1888 in Neuhof-Opperz) und seiner Frau

Regina (Rosa) geb. Freimark (geb. 29. Dezember 1887 in Marktheidenfeld).

Im Anwesen der Familie Adler in der Glasergasse befand sich der Betsaal der

Gemeinde (siehe unten). William Adler wurde beim Novemberpogrom 1938 festgenommen und bis zum 14. Dezember 1938 im KZ Dachau inhaftiert.

Berthold Adler war 1935 nach München und zwei Jahre später nach Frankfurt umgezogen. Er emigrierte später über die Sowjetunion in die USA und fiel 1945 als Soldat der US-Army im Raum Aachen. Seine Schwester

Hertha (geb. 21. August 1915 in Marktheidenfeld) emigrierte 1937 nach New York.

William und Regina Adler wurden am 25. April 1942 von Würzburg nach

Krasnystaw deportiert und sind umgekommen. |

|

|

|

Berthold Adler

(Quelle: Stadtarchiv

Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher) |

William

Adler und Regina geb. Freimark

(Quelle: Staatsarchiv Würzburg LRA Mar 3410) |

|

| |

|

|

|

|

|

Eintrag von Hertha

Adler in das Poesiealbum ihrer

Schulkameradin Anneliese Ludwig aus dem Jahr 1929

(Quelle: Sammlung Armin Hospes)

|

Mädchenklasse

im Hof der Marktheidenfelder

Obertorschule (2. Hälfte 1920er-Jahre). Erste Reihe Mitte:

Hertha Adler, rechts neben ihr Ruth Heimann

(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher) |

Anzeige

der Auswanderung von Hertha Adler

nach New York im Juli 1937

(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld,

Ordner Juden 1933-1946) |

| |

|

|

| |

|

Erster Betraum im Haus der

Familie Stumpf

am (Oberen) Mainkai |

Zweiter Betraum im Haus der Familie

Adler

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum September 2006) |

|

|

|

|

Plan des

Marktheidenfelder Baumeisters Max Ludwig für einen

Betraum im Obergeschoss des Hauses von Andreas Stumpf

(heute Mainkai 7) aus dem Jahr 1909; der Betraum ist

untergliedert in Männer- und Frauenbereich

(Quelle: Scherg S. 34) |

Das Anwesen in der

Glasergasse 5, das bis in die 1930er-Jahre

der jüdischen Familie Adler

gehörte und in dem sich der

Betsaal der Gemeinde befand. Unklar ist, wann der Betsaal vom Haus am Mainkai

in das Wohnhaus der Familie Adler verlegt wurde. |

Text der Hinweistafel:

"In diesem Haus befand

sich in der Zeit der Weimarer Republik der

Gebetssaal der Jüdischen Gemeinde"

|

| |

|

|

|

Zur Geschichte der Beträume der jüdischen Gemeinde: Nachdem 1910

eine eigene Gemeinde gegründet werden konnte, war zunächst in einem Haus

am Mainkai, später und bis zur Auflösung der jüdischen Gemeinde und der

Deportation ihrer letzten Mitglieder 1942 im Anwesen der Familie Adler in

der Glasergasse 5 ein Betsaal eingerichtet. 1934 wurde das Gebäude

mit antisemitischen Parolen beschmiert.

Das Gebäude mit dem früheren Betsaal ist bis heute erhalten. Es wird als

Wohnhaus genutzt.

|

| |

|

|

| |

|

|

| Familie

Blumenthal |

Isaak Blumenthal

stammte aus Kirchbracht

in Hessen und war seit 1875 verheiratet mit Sarah geb. Thalmann aus Neubrunn.

In diesem Jahr war das Ehepaar nach Marktheidenfeld gezogen und eröffnete hier

eine Manufakturwarenhandlung. Isaak Blumenthal war Kriegsteilnehmer von 1870/71,

erhielt 1898 die Gedenkmedaille für Kaiser Wilhelm I. und war Gründungsmitglied

des Kriegervereins Marktheidenfeld (1874), ab 1881 in der Vorstandschaft,

Mitglied der Festausschusses für die Jubiläumsfeier des Kriegervereins 1899

(25 Jahre). 1920 wurde Blumenthal Ehrenmitglied des Kriegervereins, erhielt 1924

das Ehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft. Isaak Blumenthal betrieb

verschiedene Handelsgeschäfte, wohnte vorübergehend auch im benachbarten

Erlenbach und verlieh Geld. Unter anderem hatte sich die Feuerwehr bei ihm

verschuldet (1906)

1909 verzog die Familie Blumenthal nach Lohr, wo

sie im Jahr zuvor eine Gemischtwarenhandlung eröffnet hatte. Wenige Jahre

später zog die Familie nach Frankfurt. Dort lebte offenbar inzwischen der Sohn Simon

Blumenthal (geb. 3. Juli 1887 in Marktheidenfeld), der 1907 kurzzeitig das

Geschäft in Marktheidenfeld geführt hatte. Er war im Januar 1939 noch in

Frankfurt ansässig. Über Simon Blumenthals weitere Geschichte ist nichts

bekannt (möglicherweise emigriert; nach SSDI ist in Los Angeles ein am 3. Juli

1885 geborener Simon Blumenthal gestorben).

Der Neubrunner Händler Gustav Levy erwarb 1906 die Schnittwaren- und

Zigarrenhandlung der Blumenthals und betrieb sie weiter (zur Familie Gustav Levy

siehe Weiteres unten). |

| |

|

|

Anzeigen der

Manufakturwarenhandlung

von Isaak Blumenthal (1886)

(erhalten von Martin Harth

Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld,

Sammlung Eschenbacher) |

|

|

| |

Anzeige aus dem

"Marktheidenfelder Boten"

vom Oktober 1886 |

Annonce zur

Geschäftseröffnung in der Obertorstraße aus

dem "Marktheidenfelder Boten" vom November 1886 |

| |

|

|

Auszeichnung

von Isaak Blumenthal für

25-jährige Dienstzeit

bei der Feuerwehr (1901)

Anmerkung: Isaak

Blumenthal war seit 1876

Mitglied

der Freiwilligen Feuerwehr in Marktheidenfeld |

Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1901: "Sonderhofen.

Die Herren J. Blumenthal (für Blumenfeld) in Marktheidenfeld am Main

und Herr Simon Oppenheimer in Aub erhielten das königliche Ehrenzeichen

für 25jährige Dienstzeit bei der freiwilligen Feuerwehr." Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1901: "Sonderhofen.

Die Herren J. Blumenthal (für Blumenfeld) in Marktheidenfeld am Main

und Herr Simon Oppenheimer in Aub erhielten das königliche Ehrenzeichen

für 25jährige Dienstzeit bei der freiwilligen Feuerwehr." |

| |

|

|

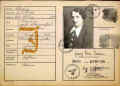

Kennkarte für

Fanny Simon

geb. Blumenthal |

|

|

Fanny Simon geb. Blumenthal

war eine

Tochter von Isaak Blumenthal und seiner Frau Sarah geb. Thalmann

(siehe oben). Das Geburtsdatum von Fanny war nach obigem Ausweis 1.

November 1882, in anderen Unterlagen finden sich auch als Geburtsdaten 1. November

1885 oder 1. November 1887. Fanny Simon wohnte später in Mainz, von wo sie am 25. März 1942 über

Darmstadt in das Ghetto Piaski deportiert wurde. Sie ist umgekommen.

Gleichfalls umgekommen ist die ältere Schwester Lina Katz geb.

Blumenthal, geb. 10. September 1876 in Marktheidenfeld, die später in

Fürth wohnhaft war. Sie wurde am 10. September 1942 ab Nürnberg in das

Ghetto Theresienstadt deportiert, von hier aus am 29. September 1942 in

das Vernichtungslager Treblinka.

Anmerkung: Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt. Nach der

Namensänderungsverordnung vom 17. August 1938 mussten zusätzlich die

Zwangsvornamen "Sara" oder "Israel" angenommen werden.

Quelle der Kennkarte: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de . |

| |

|

|

| |

|

|

|

Familie

Abraham Freimark |

|

|

1887 eröffnete der am 7. September 1846 in

Homburg am Main geborene Abraham Freimark eine Schlachterei in der Marktheidenfelder Herrngasse. Im Juni 1837 hatte er

Sophia geb. Fleischmann (geb. 17. Oktober 1857 in Reckendorf) geheiratet. Dieser Ehe entstammte die ledige Damenschneiderin

Regina Freimark, die später zeitweise in der Petzoltstraße arbeitete und mehrmals ihren Wohnsitz nach Düsseldorf und Frankfurt verlegte. Am 25. April 1942 wurde sie aus Marktheidenfeld über Würzburg nach Krasnystaw deportiert wurde und kam ums Leben.

Nachdem Abraham Freimarks erste Frau am 10. November 1883 gestorben war, heiratete der Metzger und Viehhändler im Herbst 1887 Jetta

geb. Freund (geb. 1858 in Kleinwallstadt).

Aus dieser zweiten Ehe stammt der später in Düsseldorf lebende Sohn Emanuel

Freimark (geb. 18. März 1888 in Marktheidenfeld), der im Februar 1915 im Ersten Weltkrieg als Soldat schwer verwundet worden war.

Beruflich war er als Schreiner tätig; er wurde 1942 im Vernichtungslager Kulmhof (Chelmno) ermordet.

Emanuels Ehefrau Henriette geb. Spier (geb. 9. Januar 1891 in Sontra) und Sohn

Alfred Ludwig Freimark (geb. 28. Juli 1923 in Düsseldorf) wurden 1942 im Getto Litzmannstadt/Lodz ermordet.

Der zweite Sohn Bernhard Freimark (geb. 11. April 1889 in Marktheidenfeld) war Eigentümer des Anwesens Karbacher Straße 341/Hindenburgstraße (heute Petzoltstraße), das 1938 ein Schauplatz des Novemberpogroms war und kurz darauf veräußert werden musste. Er lebte ab 1919/20 ebenso in Düsseldorf und wanderte (1940?) vermutlich in die USA aus.

Die Tochter Karoline genannt Lina Freimark (geb. 17. Juni 1892 in Marktheidenfeld) war Damenschneiderin oder Modistin. Sie lebte später verheiratet mit dem Namen

Lina Wahler in Frankfurt und wurde über Theresienstadt (16. September 1942) nach Auschwitz deportiert (23. Januar 1943) und dort ermordet. Ihr Ehemann

Siegmund Wahler (geb. 8. März 1871) starb bereits am 10. Dezember 1942 in

Theresienstadt. |

| |

|

|

|

Im Oktober 1887

kündigte der Homburger Metzger

und Viehhändler Abraham Freimark die Eröffnung

einer Schlachterei in Marktheidenfeld an

(Quelle: Marktheidenfelder Bote, Oktober 1887) |

Genehmigungsplan

aus dem Jahr 1887 von

Johann Adam Ries für das Schlachthaus von

Abraham Freimarkt in der Herrngasse

(Quelle: Staatsarchiv Würzburg LRA Mar 1664) |

Bild

"Straße mit Pferdefuhrwerk und Omnibus" von Alfred

Ludwig Freimark aus dem Kunstunterricht des 1943 in Auschwitz

ermordeten expressionistischen Malers Julo Levin an der

Privaten Jüdischen Volksschule in Düsseldorf (Quelle) |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Tanzkurs

im Jahre 1910, oben links: Lina Freimark

(Quelle. Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher) |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Familie Adolf

Freimark |

|

|

|

|

|

|

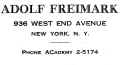

Schuhhändler

Adolf Freimark (geb. 8. September 1877 in Homburg

am Main) war seit 1903 verheiratet mit Babette geb. Hüchberger (geb. 10. November 1872 in Großlangheim

als Tochter von Abraham Hüchberger und Lena geb. Wolfheimer).

Adolf Freimark erwarb in der Marktheidenfelder Obertorstraße 1 ein Anwesen

und betrieb

dort einen Schuhladen (oben Gemälde des Hauses von Willy Armstark). Adolf

Freimark war in zahlreichen Vereinen in Marktheidenfeld aktiv, unter

anderem im Fußballclub Bavaria Marktheidenfeld, im Turnverein 1884

Marktheidenfeld (TVM), im Kleinkaliber-Schützenverein (KKS)

Marktheidenfeld.

Das Ehepaar Freimark emigrierte 1934 mit den Kindern Recha (geb. 19. Mai

1906, verh. Eichenbronner) und Justin (geb. 6. März 1911, gest. 15. April 2002

NY) nach New York in die USA. Hier waren bereits

die Kinder Arthur (geb. 8. September 1904, gest. Juli 1986 NY) und Leo (geb. 21. Juli 1907, gest. 26. Februar

1996 NY). Oben rechts: Anzeige im Adressbuch 1929 und Briefkopf von 1934.

Vgl. Artikel von Michael Deubert in der "Main-Post" vom 6. November

2019: "Trotz bester Integration: Wie Adolf Freimark 1934 aus

Marktheidenfeld floh. Die Familie des Schuhhändlers jüdischen

Glaubens konnte 1934 noch nach New York auswandern und entkam so der

Vernichtung durch die Nazis..."

Link zum Artikel |

| |

|

|

|

|

|

Die Geschwister Arthur,

Recha, Leo und Justin Freimark

(von links; Foto etwa am Ende des Ersten Weltkrieges)

(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher) |

Im

März 1930 bildete der Turnverein Marktheidenfeld 1884 drei

Arbeitskolonnen, um einen neuen Sportplatz einzuebnen. An der

Spitze der Kolonne I stand der spätere NSDAP-Kreisleiter Max Sorg.

Sein Stellvertreter war der jüdische Kaufmann Adolf Freimark

(Quelle: Archiv TV Marktheidenfeld) |

Foto

des Fußballclubs "Bavaria Marktheidenfeld" (etwa 1924),

hintere Reihe links außen: Justin Freimark,

zweite Reihe Mitte: dessen Cousin Siegbert Freimark.

(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher)

|

| |

| |

|

|

|

|

|

Schützenscheibe, die Adolf

Freimarkt 1931

dem Kleinkaliberschützenverein Marktheidenfeld schenkte |

Schuhlöffel aus dem

Laden

von Adolf Freimark |

Briefkopf aus dem Jahr

1935

nach der Emigration in die USA |

| |

|

|

| |

|

|

|

Familie Salomon Freimark |

|

|

Salomon Freimark (geb. 5. April 1873 in Homburg

am Main, gest. 1911) war verheiratet mit Hermine geb. Adler aus Urspringen

(Tochter des dortigen Viehhändlers Isaak Joseph Leser Adler; 1851-1923).

Salomon Freimarkt eröffnete 1901 in der Oberen Gasse in Marktheidenfeld

eine Schmiede. Das Ehepaar hatte vier zwischen 1900 und 1906 geborene Söhne Leopold, Ludwig, Friedrich,

Siegbert:

hierzu ein Artikel in der "Main-Post": "Die

leidvolle Geschichte der Familie Freimark".

Weiterer Artikel in der "Main-Post" vom 31. August 2017: "Das

jähe Ende der Schmiede Freimark"

Hermine Freimark wanderte im März 1938 zur

Familie ihres Sohnes Friedrich nach Geleen in den Niederladen aus. Von

dort wurde sie über das Lager

Westerbork ins Vernichtungslager Sobibor deportiert und 1943 ermordet. |

| |

|

|

|

|

|

|

Salomon

Freimark und seine Frau Hermine geb. Adler

(Quelle: Stadtarchiv Marktheidenfeld, Sammlung Eschenbacher)

|

Das Ladenschild

aus Eisenblech von Salomon Freimarks

Schmiede ist verändert erhalten geblieben |

| |

|

|

|

|

Grabstein im jüdischen

Friedhof Karbach für den 1911

gestorbenen Salomon Freimark

(in der Reihe links erster Stein); auf der Rückseite

steht eine Gedenkinschrift für Hermine Freimark.

|

Friedrich Freimark (geb. 27.10.1902) betrieb nach seiner

Emigration im niederländischen Geleen eine Wäscherei. Mit seiner

Frau Gertrud geb. May (geb. 1902 in Niedermendig)

und den

beiden Söhnen Ernst (1936) und Kurt (1939) kam er 1942 in

das Lager

Westerbork, später nach Auschwitz, wo die Familie ermordet

wurde.

(Quelle: Yad Vashem, Jerusalem) |

Blick

in die Obere Gasse im Jahr 1926:

die Witwe Hermine Freimark wirbt mit einem

Auslegerschild für ihr "Kurz-, Weiss-, Wollwaren-Geschäft"

(Quelle: Historischer Verein Marktheidenfeld)

|

| |

|

|

Über

den Rabbiner Ludwig Freimark (links als Student um 1920;

nachfolgende Sätze von Martin Harth): Ludwig Freimark wurde am 27. März 1901 als zweiter von vier Söhnen des Schmieds Salomon Freimark und seiner Frau

Hermine geb. Adler, in Marktheidenfeld geboren. Im Jahr 1914 feierte Ludwig Freimark seine Bar Mitzwa in der Synagoge in

Urspringen. Nach seinem Examen an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg im Jahr 1920 wurde er Lehrer und war vor seiner Emigration in die USA in der NS-Zeit zuletzt in Mainz tätig. 1925 heiratete er Klara Mayerfeld. Nach der Emigration siedelte sich Ludwig Freimark in Vineland, New Jersey, an. Dort war er als Schächter, Kantor und Rabbiner tätig. In seinem Wohnhaus befand sich eine Synagoge, die seinen heute

(sc. 2015) in New York lebenden Neffen Steven Freimark stark an die Synagoge von

Urspringen erinnerte. Steven Freimark pflegt seit Jahren den Kontakt in die frühere Heimat seiner Familie. Ihm verdankt der Förderkreis Synagoge Urspringen einen regen Austausch von Zeugnissen aus der Familiengeschichte. Ludwig Freimark verbrachte seinen Lebensabend in New York City. 1985 starb der streng orthodoxe Rabbiner in

Brooklyn. Über

den Rabbiner Ludwig Freimark (links als Student um 1920;

nachfolgende Sätze von Martin Harth): Ludwig Freimark wurde am 27. März 1901 als zweiter von vier Söhnen des Schmieds Salomon Freimark und seiner Frau

Hermine geb. Adler, in Marktheidenfeld geboren. Im Jahr 1914 feierte Ludwig Freimark seine Bar Mitzwa in der Synagoge in

Urspringen. Nach seinem Examen an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg im Jahr 1920 wurde er Lehrer und war vor seiner Emigration in die USA in der NS-Zeit zuletzt in Mainz tätig. 1925 heiratete er Klara Mayerfeld. Nach der Emigration siedelte sich Ludwig Freimark in Vineland, New Jersey, an. Dort war er als Schächter, Kantor und Rabbiner tätig. In seinem Wohnhaus befand sich eine Synagoge, die seinen heute

(sc. 2015) in New York lebenden Neffen Steven Freimark stark an die Synagoge von

Urspringen erinnerte. Steven Freimark pflegt seit Jahren den Kontakt in die frühere Heimat seiner Familie. Ihm verdankt der Förderkreis Synagoge Urspringen einen regen Austausch von Zeugnissen aus der Familiengeschichte. Ludwig Freimark verbrachte seinen Lebensabend in New York City. 1985 starb der streng orthodoxe Rabbiner in

Brooklyn.

Vgl. Artikel im "Main-Echo": "Sie

leben noch in meiner Erinnerung". Pogromnacht: Ein amerikanischer

Rabbiner blickt auf das jüdische Urspringen vor 1938 zurück..."

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Familie Heimann |

|

|

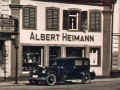

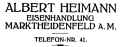

| Albert

Heimann (geb. 16.

November 1880 in

Homburg am Main) war seit 1908 verheiratet mit Helene Heimann geb.

Löwenstein geb. 11. Mai 1886 in Laudenbach

bei Weikersheim als Tochter von Lippmann Löwenstein und Anna geb. Löwenstein)

6. Er war Inhaber einer Eisenhandlung am Marktheidenfelder Marktplatz 6. Das

Geschäft war ein Schauplatz des Novemberpogroms 1938 in der Stadt. Albert

Heimann wurde festgenommen und bis zum 19. November 1938 im

Gerichtsgefängnis von Lohr in "Schutzhaft" festgehalten. 1939

verzog das Ehepaar mit Tochter Ruth (geb. 15. Juni 1916 in Würzburg) nach Frankfurt. Albert und Helene Heimann wurden

1942 von

Frankfurt aus deportiert und sind umgekommen. |

|

|

|

|

Albert Heimann und seine Frau

Helene geb. Löwenstein

(Quelle der Fotos: Staatsarchiv Würzburg, LRA Mar 4310)

|

Werbepostkarte der

Eisenhandlung Heimann

für einen Wotan Gußofen |

| |

|

|

|

|

|

Das Geschäft

von Albert Heimann - zentral am

Marktheidenfelder Marktplatz (Quelle: Stadtarchiv

Marktheidenfeld, Sammlung Historischer Verein)

|

Briefkopf

der Eisenhandlung Albert Heimann,

daneben Messer aus der Eisenhandlung

(Quelle: Sammlung Martin Harth)

|

Montage

einer Postkarte: Diese Karte schrieb Helene Heimann

Ende 1941 aus

Frankfurt an eine Bekannte in Marktheidenfeld.

Sie klagt darüber, dass

sie von der kurz zuvor in die USA

emigrierten Tochter Ruth keine

Nachricht habe |

| |

|

|

| |

|

|

|

Familie Levy |

|

|

|

Der Neubrunner Händler

Gustav Levy (1854-1937, beigesetzt im Friedhof in

Karbach) erwarb 1909 die Schnittwaren- und Zigarrenhandlung der Blumenthals in

Marktheidenfeld (siehe oben). Der Witwer war im gleichen Jahr Gründungsmitglied der jüdischen Gemeinde. Sohn

Simon Levy (geb. 29. April 1882 in Neubrunn) fiel als Soldat im Ersten Weltkrieg am

5. Januar

1917 bei Langemark/Belgien. Sein Grab ist in der Kriegsgräberstätte in

Langemark/Belgien (Block B Grab 17681).

Gustav Levys Sohn Leopold Levy (geb. 29. April 1882 in Neubrunn) führte mit seiner Schwester

Regina Levy (geb. 26. 5. 1884 in Neubrunn) nach dem Tod des Vaters das Geschäft bis zum Novemberpogrom 1938 weiter.

Bereits am 1. Oktober 1938 waren am Anwesen Levy nachts Scheiben eingeworfen worden. Beim Novemberpogrom wurde der Laden nach Zeugenaussagen zerstört und geplündert. Regina Levy wurde durch einen Steinwurf am Kopf verletzt. Leopold Levy wurde verhaftet und bis zum 2. Dezember 1938 im Gerichtsgefängnis Lohr in

"Schutzhaft" festgehalten. 1939 musste das Geschwisterpaar Levy seinen Besitz verkaufen und wohnten ein Jahr später im Anwesen von Bernhard Freimark in der Untertorstraße. Ein Spaziergang des Geschwisterpaars Levy an einem Sabbat bot im November 1940 Anlass für den Landrat, ein allgemeines Ausgehverbot für die Juden in Marktheidenfeld zu erlassen, das von der GeStaPo in Würzburg später als widerrechtlich bezeichnet und aufgehoben wurde.

Vergeblich versuchten Leopold und Regina vor ihrer Deportation am 25. April 1942 in die USA

auszuwandern. Beide

wurden am 25. April 1942 ab Würzburg nach Krasnystaw deportiert und sind

umgekommen. |

| |

|

|

|

|

|

| Leopold

Levy und Regina Levy (Bildquelle: Staatsarchiv Würzburg LRA Mar 4310). |

|

| |

|

|

Das Mahnmal

für die "Opfer von Krieg und Gewalt"

(Fotos von 2005: Martin Harth) |

|

|

|

|

|

Das

Mahnmal für die "Opfer von Krieg und Gewalt" befindet sich

jenseits der Brücke auf der Anhöhe der der Stadt gegenüberliegenden

Mainseite oberhalb des König-Ludwig-Denkmals.

2005 war es zu einem Anschlag auf das Denkmal gekommen. Auf dem Foto in

der Mitte ist auf der rechten Gedenktafel noch der Schatten eines

Hakenkreuzes zu erkennen. |

| |

|

|

|

|

|

| Auf

der Tafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges steht auch der Namen

von Simon Levy (Fotos links und Mitte). Auf der Tafel rechts steht:

"Verfolgt aus rassischen Gründen verloren ihr Leben: Adler William

geb. 12.8.1888, Adler Regina geb. Freimark geb. 29.12.1887. Freimark

Bernhard geb. 7.3.1990. Freimark Getta geb. Bierich geb. 14.5.1879.

Freimark Regina geb. 15.11.1879. Guttmann Samuel geb. 4.4.1889. Guttmann

Rosa geb. Löwenstein geb. 10.11.1888. Levy Leopold geb. 18.5.1881. Levy

Regina geb. 26.5.1884. Freimark Hermine geb. 12.12.1876. Heimann Albert

geb. 16.11.1880. Heimann Helene geb. 11.5.1886. Als Soldat der US-Army

i.J. 1944 Bertold Adler 23.J." |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Oktober 2009:

Vortrag in Marktheidenfeld über Judenwege und

andere Flurnamen |

Artikel

von Martin Harth im "Lohrer Echo" vom 14. Oktober 2009 Artikel

von Martin Harth im "Lohrer Echo" vom 14. Oktober 2009

(Artikel wurde von Fred G. Rausch zur Verfügung gestellt):

"Auf den Spuren der 'Judenwege'. Kulturwissenschaft:

Barbara Rösch erklärte Flurnamen.

Marktheidenfeld. Die Berliner Kulturwissenschaftlerin Barbara Rösch

befasste sich am Mittwochabend in der Marktheidenfelder Volkshochschule

mit den so genannten Judenwegen und erläuterte ihren spezifischen

Forschungsansatz zur deutsch-jüdischen

Alltagsgeschichte.

Die Autorin der wissenschaftlichen Arbeit 'Der Judenweg' erforschte

Wegebezeichnungen außerhalb geschlossener Ortschaften und verwandte

Flurnamen wie Judenstein, -baum, -brunnen, -pfad, -steig, -acker und

ähnliches. Von Interesse sei dabei, wie solche Toponyme zustande kämen

und sich mündlich oder schriftlich überlieferten. Mit den Begriffen gehe

oft neben der reinen Sachinformation auch ein Werturteil einher. Früheste

Belege fänden sich im 15. und 16. Jahrhundert.

Schwerpunkt um Marktheidenfeld. Ein Schwerpunkt ihrer auf den gesamten

deutschsprachigen Raum ausgeweiteten Arbeit sei der 'Waldsassengau' sagte

Rösch und meint mit diesem etwas altertümlichen Begriff die Region um

Marktheidenfeld zwischen Gemünden/Karlstadt und Wertheim. Die Forscherin

konnte auf eine in der Qualität höchst unterschiedliche

Flurnamensammlung aus dem ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts in

Bayern zurückgreifen. Weitere Belege lieferten historische Katasterpläne

für Grundsteuern oder Hypotheken. Im bereich um Marktheidenfeld ließen

sich 132 Einzelbelege für etwa 20 Wegstrecken finden, 16 Judenpfade,

fünf Judenwege, drei Judenstraßen und drei Judengassen. Oft liefen diese

parallel zu wichtigen Handelswegen durch die früher

gemischtherrschaftliche Region..."

Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken. |

| |

| Mai 2011: Marktheidenfeld

beteiligt sich am Gedenkmarsch in Würzburg |

Artikel von Martin Harth in der

"Main-Post" vom 26. April 2011 (Artikel):

"URSPRINGEN. Gedenkmarsch auf dem Weg der Opfer

Förderkreis und Main-Spessart-Gemeinden unterstützen Aktion – Schilder erinnern an Deportierte

(maha) Am 10. Mai soll in Würzburg unter dem Titel 'Wir wollen uns

erinnern' ein Gedenkmarsch auf dem Weg der größten Deportation von Juden aus Unterfranken am 25. April 1942 von der ehemaligen Gaststätte

'Platz'scher Garten' am Friedrich-Ebert-Ring zum früheren Güterbahnhof Aumühle stattfinden.

Dabei soll auch der großen Anzahl von Opfern der nationalsozialistischen Rassenideologie aus dem heutigen Landkreis Main-Spessart gedacht werden. Der Förderkreis Synagoge Urspringen unterstützt diese Gedenkveranstaltung, wie dies der Vorsitzende Leonhard Scherg bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich machte.

Für die Aktion 'Wir wollen uns erinnern' wurden die Daten der Deportationsopfer vom 25. April 1942 aus einigen jüdischen Gemeinden überprüft und zusammengestellt. Über den Stand der Vorbereitungen für den Gedenkmarsch

'Wir wollen uns erinnern' am 10. Mai in Würzburg wurde bei der Hauptversammlung berichtet.

So haben sich die Stadt Marktheidenfeld und die Gemeinde Karbach bereits um Teilnehmer bemüht, welche die Namenstafeln der neun, beziehungsweise 27 Opfer aus den Gemeinden beim Gedenkmarsch tragen werden. Auch Triefenstein wird sicher mit fünf Vertretern für die Opfer aus Homburg dabei sein.

Für Urspringen will Bürgermeister Heinz Nätscher Verbindung mit den Schulen in

Marktheidenfeld aufnehmen, um Vertreter für die 42 Opfer aus seiner Gemeinde nach Würzburg schicken zu können. Georg Schnabel berichtete über den Stand der Vorbereitungen in Laudenbach.

Bürgermeister Kurt Kneipp aus Karbach will sich um zwei Busse bemühen, die für Vertreter aus dem ehemaligen Landkreis Marktheidenfeld eingesetzt werden, um die Aktion, die von 14 bis etwa 19 Uhr dauern könnte, gemeinsam abzuwickeln.

Josef Laudenbacher (Karbach) holt die Namensschilder für die vier Gemeinden vorher in Würzburg ab und verteilt sie in den Bussen. Bemerkenswert ist, dass im Fall von Karbach auch Nachkommen jüdischer Opfer zu dem Gedenkmarsch aus Israel nach Deutschland kommen wollen." |

| |

|

März 2016:

Vortrag über "Judenwege" in der

Region |

Artikel von Martin Harth in der "Main-Post"

vom 3. März 2016: "MARKTHEIDENFELD. Den Judenwegen nachspüren.

Im Jahr 2009 rief die Potsdamer Historikerin Barbara Rösch mit ihrem Buch

'Der Judenweg' eine kulturhistorische Besonderheit in Erinnerung, die in

unserer Region lange in Vergessenheit geraten war. Auf Einladung des

Förderkreises Synagoge Urspringen stellte die Forscherin noch im gleichen

Jahr ihre Erkenntnisse bei einem Vortrag an der Volkshochschule (vhs) in

Marktheidenfeld vor. Am Montagabend wurden die Judenwege erneut zum Inhalt

eines Vortrags an gleicher Stelle, zu dem der Vorsitzende der vhs sowie des

Förderkreises, Leonhard Scherg, knapp 20 interessierte Zuhörer begrüßen

konnte. Der Karlstadter Alfred Dill ist als ausgebildeter Landschafts- und

Naturführer beim Naturpark Spessart engagiert und sucht für seine

Wanderungen neben Fauna, Flora und Geologie auch kulturhistorische

Besonderheiten, die er seinen Gästen vermitteln kann. Er wurde auf die

jüdische Vergangenheit in der Region aufmerksam und versuchte bald schon,

die von Barbara Rösch aufgezeigten Wege in der Natur aufzuspüren. Teilweise

kann er heute solche Routen für Wanderfreunde anbieten und dabei auf Relikte

der Kultur der einstigen jüdischen Minderheit hinweisen. Dill legte zunächst

die bekannten Fakten dar. Sogenannte Judenwege waren ein Zeichen der

eingeschränkten Mobilität und Diskriminierung. Es gab bedeutsame und

beschwerliche Wege von den Kultusgemeinden zu Friedhöfen, zum Beispiel zum

großen jüdischen Distriktsfriedhof nach Laudenbach. Es gab Wege, die

einzelne Juden und Angehörige kleiner Gemeinden an Sabbat zum Gottesdienst

in einer Nachbargemeinde bewältigen konnten, da nicht überall ein Minjan aus

zehn religionsmündigen Männern zur Verrichtung der Gebete gebildet werden

konnte. Es gab Wege, die es Juden erlaubten, am Sabbat bis an die Grenzen

des Sabbatbezirks zu spazieren. Eine große Rolle spielten die Handelswege,

so die Wege für den Viehtrieb und die jüdischen Händler. Wege führten

beispielsweise nach Karlstadt, wo jüdische Viehhändler lange Zeit das

Geschehen auf dem großen Viehmarkt prägten. Besondere Wege waren für die

Hausierhändler, die von Dorf zu Dorf zogen, wesentlich, bis hin zu den so

genannten 'Betteljuden', die aus ihrer polnischen Heimat kommend saisonal

ihr Glück bis ins Fränkische suchten.

Verbindungen im Verborgenen. Dabei nutzten die Juden meist keine

neuen Wege, oft aber Verbindungen, die abseits der großen Straßen etwas im

Verborgenen liefen. Sie waren gezwungen, verbotene Territorien wie das des

Hochstifts Würzburg zu umgehen. Oft verliefen solche Wege entlang der

Grenzen der in Franken stark zersplitterten Territorien. Die jeweiligen

Landesherren belegten die durchreisenden Juden mit eigenen Abgaben und ein

Sprung über eine Grenze konnte vor den Ansprüchen der jeweiligen

Wegezoll-Eintreiber bewahren. Die Judenwege verloren mit zunehmender

rechtlicher Gleichstellung der Minderheit und der Entwicklung moderner

Verkehrsmittel an Bedeutung und gerieten durch die nationalsozialistische

Vernichtungspolitik weitestgehend in Vergessenheit. Die Flurbereinigung

setzte vielen Wegebeziehungen seit den 1970er Jahren ein Ende, da die

Neuordnung landwirtschaftlicher Flächen auf kulturhistorische Zusammenhänge

kaum Rücksicht nahm. Mit Fotografien und Kartenausschnitten zeigte Alfred

Dill den Verlauf von Judenwegen auf. Etwa von

Wiesenfeld über Steinfeld nach

Laudenbach oder von Steinfeld und

Urspringen nach

Karbach. Von

Urspringen führte eine Route über

Stadelhofen nach Karlstadt oder von

Thüngen und

Arnstein über

Himmelstadt nach

Laudenbach. Zwischen

Lohr und

Marktheidenfeld gab es eine

Wegebeziehung, die auch von den Leinreitern als Abkürzung für den Rückritt

auf den Pferden mainabwärts genutzt wurde.

Erinnerungen am Wegesrand. Manches erinnert heute am Wegesrand an die

jüdische Kultur, so die Friedhöfe in Karbach

und Laudenbach an etwas entlegenen

Orten. Man kann die Ritualbäder (Mikwen) einiger Kultusgemeinden entdecken

sowie deren Synagogen und Betsäle. In Karbach

wurde die Synagoge zum Rathaus, in

Urspringen zur Gedenkstätte und zum Museum. In

Wiesenfeld wurde ein kleines

dörfliches Kulturzentrum im einstigen Gotteshaus gestaltet. Lediglich in

Laudenbach ist die frühere

Synagoge noch in einem ruinösen Zustand und wartet auf eine baldige

Sanierung."

Link zum Artikel |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 358-359. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 87. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 515. |

|  Leonhard

Scherg/Martin Harth: Juden im Landkreis Marktheidenfeld. Hrsg.

Historischer Verein Marktheidenfeld und Umgebung e.V. Nr. 13. 1993. Leonhard

Scherg/Martin Harth: Juden im Landkreis Marktheidenfeld. Hrsg.

Historischer Verein Marktheidenfeld und Umgebung e.V. Nr. 13. 1993. |

|  Leonhard Scherg: Jüdisches

Leben im Main-Spessart-Kreis. Reihe: Orte, Schauplätze, Spuren. Verlag

Medien und Dialog. Haigerloch 2000 (mit weiterer Literatur). S. 34. Leonhard Scherg: Jüdisches

Leben im Main-Spessart-Kreis. Reihe: Orte, Schauplätze, Spuren. Verlag

Medien und Dialog. Haigerloch 2000 (mit weiterer Literatur). S. 34. |

|  "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband

III: Unterfranken, Teil 1.

Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,

Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.

von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff

in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu (mit umfassenden Quellen- und

Literaturangaben) "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Teilband

III: Unterfranken, Teil 1.

Erarbeitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-Dittscheid,

Hans-Christof Haas und Hans Schlumberger. Hg.

von Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid und Gury Schneider-Ludorff

in Verbindung mit Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. 1. Auflage 2015. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu (mit umfassenden Quellen- und

Literaturangaben)

ISBN 978-3-89870-449-6.

Hinweis: die Forschungsergebnisse dieser Publikation wurden in dieser Seite

von "Alemannia Judaica" noch nicht eingearbeitet.

Abschnitt zu Marktheidenfeld S. 272-276.

|

n.e.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|