|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Wiesenfeld (Stadt

Karlstadt, Main-Spessart-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Wiesenfeld bestand eine

jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17.

Jahrhunderts zurück. Erstmals werden Juden am Ort 1630 genannt. 1655

waren es vier jüdische Einwohner

(beziehungsweise vier jüdische Familien), 1699 bereits

14. Die jüdischen Familien standen unter adligem Schutz, insbesondere der Voite

von Rieneck und der Freiherren Hutten von Steinbach.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1813 107 jüdische Einwohner (in 22 Familien, 13,9 % der Gesamteinwohnerschaft), 1816

111 (14,9 % von insgesamt 747 Einwohnern), 1837 160 (15,7 % von 1.017), 1867

119 (in 26 Familien, 10,7 % von 1.107), 1871 104 (9,4 % von 1.108). 1880 94 (8,1 % von 1.154),

1900 66 (6,0 % von 1.092).

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 wurden die folgenden 25

Matrikelplätze nachstehender jüdischer Familienvorstände für Wiesenfeld

festgehalten (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Maier Salomon

Rosenberger (Viehhandel), Moses Abraham Hanauer (Viehhandel), Abraham Moses

Hanauer (Viehhandel und Ellenwaren), Samuel Loew Schloß (Spezereihandel und

Ellenwaren), Abraham Jos Bamberger (Handel mit Viel, Spezerei, Ellen), Joß

Abraham Bamberger (Viehhandel, Schlachten), Jacob Abraham Gutmann (Viehhandel,

Schlachten), Nosen Jacob Löwenthal (Handel mit Vieh und Ellen), Hajum Abraham

Heilmann (Schächten, Viehmakeln), Löw Salomon Steigerwald (Viehhandel), Oscher

Kallmann Frank (Viehhandel und Makeln), Kallmann Kaufmann Frank (ohne

Erwerbszweig, vom Sohn Oscher ernährt), Abraham Hirsch Grünebaum (Warenhandel

mit Kram), Moses Salomon Brenner (Lumpenhandel), Seligmann Süß Stern

(Viehhandel), Wolf Seligmann Stern (Viehhandel), Abraham Loeser Leisinger (ohne

Erwerb), Meier Loew Leisinger (Viehhandel), Isaac Meyer Hecht (Viehhandel und

Botengehen), Marx Alexander Baum (Viehhandel), Moses Alexander Grünewald

(Viehhandel), Breune, Witwe von Samuel Abraham Linjenthal (Handel mit Ellenwaren

und Tüchern), Jacob Süß Löwenthal (ohne Erwerb), Santilla, Witwe von Gotz Jöß

Braunold (Handel mit Ellen und Töchter), Num Jacob Haas (ohne Erwerbszweig).

Sechs der 25 Matrikelstellen sind in den Jahren nach 1817 durch Tod der Inhaber

erloschen.

1820 lebten drei der jüdischen Familien in eigenen, auf gutsherrlichem

Grund erbauten Häusern. 22 Familien lebten damals in Wohnungen, die im Besitz

der Gutsherrschaft waren. Die jüdischen Familien lebten bis Mitte des 19.

Jahrhunderts überwiegend vom Handel mit Waren und Vieh. Danach kamen einige

Handwerker und für das wirtschaftliche Leben am Ort wichtige

Gewerbebetriebe/Handlungen am Ort dazu. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts

verzogen mehrere Familien nach Karlstadt, Würzburg

und in andere Städte. Andere Familien wanderten nach Nordamerika aus.

An Einrichtungen hatte die Gemeinde eine Synagoge (s.u.), ein Schulhaus

mit einer Lehrerwohnung sowie ein rituelles Bad. Das jüdische Schulhaus

wurde neben der Synagoge 1841 erbaut. Es wurde 1881 renoviert und noch 1913

erweitert. Neben dem jüdischen Schulhaus befand sich das 1828 erbaute rituelle

Bad. Die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Laudenbach

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war. Die Stelle

wurde bei anstehenden Neubesetzungen immer wieder ausgeschrieben (vgl. unten

Ausschreibungstext).

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Verhältnis zwischen

christlichen und jüdischen Einwohnern noch zeitweise angespannt, wie

Ereignisse aus dem Jahr 1866 zeigen. Es war die Zeit des Abschlusses der

rechtlichen Gleichstellung der Juden mit den Christen:

Antijüdische

Ausschreitungen in Wiesenfeld 1866 - Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 6. Juni 1866: "Wiesenfeld. Dieser Tage

hatten auch wir eine Art Judenexzess durchzumachen. Lärmend und tobend durchzog

ein aufgeregter Volkshaufen die Straßen und wurden dabei sieben

Israeliten die Fenster eingeworfen. Was die Ursache dieses Aufruhrs war,

stellte sich Tags darauf heraus, wo die Exzedenten von den Juden

verlangten, sie sollten den Anteil an den Gemeinderechten schriftlich

abtreten. Es war nämlich dieser Punkt schon seit Jahren ein Zankapfel

zwischen den jüdischen und christlichen Einwohnern Wiesenfelds. Als

jedoch das Gericht zu Gunsten der Juden entschied, mussten sich die

Unzufriedenen in das Unvermeidliche ergeben. Bei dieser aufgeregten Zeit

nun glaubten die guten Wiesenfelder das Recht des Stärkeren handhaben zu

dürfen und zwangen also die Juden förmlich, die betreffende

Verzichtleistung auszustellen. Wahrscheinlich haben die guten Leute

übersehen, dass das Gesetz einen solchen Akt nicht anerkennt und dass die

Beteiligten einer strengen Strafen zu gewärtigen haben." Antijüdische

Ausschreitungen in Wiesenfeld 1866 - Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 6. Juni 1866: "Wiesenfeld. Dieser Tage

hatten auch wir eine Art Judenexzess durchzumachen. Lärmend und tobend durchzog

ein aufgeregter Volkshaufen die Straßen und wurden dabei sieben

Israeliten die Fenster eingeworfen. Was die Ursache dieses Aufruhrs war,

stellte sich Tags darauf heraus, wo die Exzedenten von den Juden

verlangten, sie sollten den Anteil an den Gemeinderechten schriftlich

abtreten. Es war nämlich dieser Punkt schon seit Jahren ein Zankapfel

zwischen den jüdischen und christlichen Einwohnern Wiesenfelds. Als

jedoch das Gericht zu Gunsten der Juden entschied, mussten sich die

Unzufriedenen in das Unvermeidliche ergeben. Bei dieser aufgeregten Zeit

nun glaubten die guten Wiesenfelder das Recht des Stärkeren handhaben zu

dürfen und zwangen also die Juden förmlich, die betreffende

Verzichtleistung auszustellen. Wahrscheinlich haben die guten Leute

übersehen, dass das Gesetz einen solchen Akt nicht anerkennt und dass die

Beteiligten einer strengen Strafen zu gewärtigen haben." |

Im Krieg 1870/71 waren unter den 38 Kriegsteilnehmern

aus Wiesenfeld auch die beiden jüdischen bayerischen Soldaten Michael

Rosenberger und Markus Baum. Ihre Namen stehen auf einem Denkmal an der Südwand

der Pfarrkirche von Wiesenfeld.

Bis 1910 war die Zahl der jüdischen Einwohner auf 63 zurückgegangen

(6,0 % von insgesamt 1.057).

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Friedrich Hanauer

(geb. 11.4.1893 in Wiesenfeld, vor 1914 in Würzburg wohnhaft, gef.

30.8.1915).

Um 1924, als 65 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (5,9 % von

insgesamt etwa 1.100), waren die Vorsteher der Gemeinde Hugo Stern und Jakob

Steigerwald. Als Lehrer, Kantor und Schochet wirkte Hirsch Oppenheimer. Er

unterrichtete im Schuljahr 16 Kinder an der Religionsschule der Gemeinde. Die

Gemeinde war dem Rabbinatsbezirk in Würzburg zugeteilt. 1932 waren die

Vorsteher David Bamberger (1. Vors.) und Ferdinand Bamberger. Als Schatzmeister

ist Louis Bamberger eingetragen. Die Repräsentanz hatte 15 Mitglieder, womit

alle jüdischen Familien in der Repräsentanz vertreten waren. Als Lehrer wirkte

nun S. Strauß. Er hatte noch 8 jüdischen Kindern Religionsunterricht zu

erteilten. An Stiftungen war die "Schul-Dotations-Kasse" erhalten

(Vorsitzender war David Bamberger).

1933 lebten noch 55 jüdische Personen (in 13 Familien) in Wiesenfeld. Trotz der

zunehmenden Restriktionen und der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts ging die

Zahl der jüdischen Einwohner zunächst nur langsam zurück. Der Rückgang verstärkte sich

jedoch nach den Ereignissen im November 1938. 1939 wurden noch 29

jüdische Einwohner gezählt. Beim Novemberpogrom 1938 kamen 30 SA-Leute

aus Karlstadt nach Wiesenfeld. Unter reger Beteiligung durch Ortsbewohner drangen sie in die

jüdischen Häuser ein und zerstörten die Wohnungen. Aus einem Geschäft holten

sie sämtliche Stoffe und Textilien heraus und verbrannten diese außerhalb des

Dorfes. Anfang Februar 1942 waren noch 25, überwiegend ältere jüdische

Personen in Wiesenfeld. Im April 1942 wurden 19 von ihnen über Würzburg nach

Izbica deportiert, sechs wurden im Juni und September in das Ghetto

Theresienstadt verbracht.

Von den in Wiesenfeld geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Arthur Bamberger (1925), David Bamberger (1889), Jette (Jettchen) Bamberger geb. Ring (1895), Joseph Bamberger (1871),

Siegfried Bamberger (1896), Ernestine Baum (1881), Hedwig Baum (1885), Max Baum (1879), Moses Baum (1892),

Bernhard Baumann (1892), Julius Baumann (1894), Marga Baumann (1924), Selma Baumann geb. Langgut

(1896), Jenny Blumenbaum geb. Hanauer (1878), Frieda Frank geb. Hanauer (1882),

Inge Frank (1925), Paula Frankenberg geb. Hanauer (1875), Laura Liane Frankenfelder geb.

Bamberger

(1893)*, Karoline (Lina) Hamburger geb. Rosenberger (1898), Alfred Otto Hanauer (1893), Arthur Hanauer (1913), Felix Hanauer (1882), Ida

Hanauer (1917), Mira Mirjam Hanauer (1882), Moses Hanauer I (1875, in Wiesenfeld),

Moses Hanauer II (1875, später in Bendorf), Pauline Hanauer geb. Steinheimer

(1874), Philipp Hanauer (1883), Rosa Hanauer geb. Goldschmidt (1874), Sali Hanauer geb.

Dillenburger (1887), Sally Hanauer (1881), Jette (Jettchen) Heppenheimer geb.

Braunold (1851), Elsa Jung geb. Wellisch (1889), Mina Kahn (1892), Emilie Rosenberger

geb. Löwentritt (1880), Joseph Schlossmann (1860), Irma Siegel geb. Hanauer

(1903), Julius Arnold Siegel (1900), Berta Steigerwald (1923), Julius Steigerwald (1909), Minna Steigerwald

(1912), Emanuel Stern (1878), Fanny Flora Stern (1891), Hugo Heinemann Stern

(1881), Mathilde Stern geb. Michel (1923), Mathilde (Thilde)

Stern geb. Sichel (1887), Hugo (Heinemann, Chaim) Stern (1881), Amalie Strauss

geb. Bamberger (1878).

Für 22 der genannten Personen wurden im Januar 2010 "Stolpersteine"

in Wiesenfeld verlegt (siehe Pressebericht unten).

*Anmerkung zu Laura Liane Frankenfelder

(nach Angabe von Maria Becker vom 14.8.2025): Laura war eine gebürtige Bamberger

und seit 1913 in erster Ehe verheiratet mit Martin Mondschein. Nach dessen Tod

heiratete sie in zweiter Ehe Rafael Frankenfelder. In einigen Listen ist ihr

Geburtsname falsch mit "Mondschein" eingetragen. Aus erster Ehe entstammte

Lauras Sohn Kurt Mondschein, der 1993 in Südafrika gestorben ist

https://www.geni.com/people/Kurt-Mondschein/6000000206362119821.

1945 kam ein überlebendes Ehepaar aus Theresienstadt zurück nach

Wiesenfeld (gestorben im Juni 1946 beziehungsweise im September 1959).

Berichte

aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und

Schochet 1884 / 1895

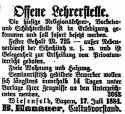

Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 21. Juli 1884: "Offene

Lehrerstelle. Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 21. Juli 1884: "Offene

Lehrerstelle.

Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle

ist in Erledigung gekommen und soll sofort besetzt werden. Fester Gehalt

M. 725 - außer Nebenverdienst der Schechitah usw. und ist

Gelegenheit zur Erteilung von Privatunterricht geboten. Freie Wohnung und

Heizung. Seminaristisch gebildete Bewerber vollen sich längstens

innerhalb 14 Tagen unter Vorlage ihrer Zeugnisse an den Unterzeichneten

wenden.

Wiesenfeld, Bayern, 17. Juli 1884.

B. Hanauer,

Kultusvorstand". |

| |

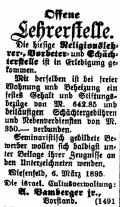

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1895: "Offene

Lehrerstelle. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. März 1895: "Offene

Lehrerstelle.

Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle ist in Erledigung

gekommen.

Mit derselben ist bei freier Wohnung und Beheizung ein festes Gehalt und

Stiftungsbezüge von Mark 642.85 und beiläufigen Schächtergebühren und

Nebenverdiensten von Mark 350.- verbunden.

Seminaristisch gebildete Bewerber wollen sich baldigst unter Beilage ihrer

Zeugnisse an den Unterzeichneten wenden.

Wiesenfeld, 6. März 1895.

Die israelitische Kultusverwaltung:

A. Bamberger jr., Vorstand." |

Zum Tod von Lehrer Moses Nußbaum (1930, Lehrer in Wiesenfeld 1886 - 1895)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

Oktober 1930: "Moses Nußbaum gestorben. Nach kurzem

Krankenlager verstarb vor einigen Wochen unser lieber und treuer Kollege

Moses Nußbaum, pensionierter Volksschullehrer, im Alter von 65 Jahren. Er

war ein gemütvoller, äußerst strebsamer Kollege, der neun Jahre in Wiesenfeld

als Religionslehrer, und fünfzehn Jahre in Maßbach

bei Kissingen als Volksschullehrer seine segensreiche Tätigkeit

entfaltet hat. Leider haben seine Kräfte den Anforderungen, die er an

sich selbst gestellt hat, nicht Stand gehalten, sodass er schon im Jahre

1910 in seinem 45. Lebensjahre in Pension gehen musste. Doch gründete er

sich nach überstandener Krankheit in Kissingen mit großer Energie und

erstaunlicher Anpassungskraft eine neue Existenz als Kaufmann und verstand

es sich neben der Verehrung aller Kreise der Stadt eine dominierende

Stellung in seinem Berufe zu erobern. Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

Oktober 1930: "Moses Nußbaum gestorben. Nach kurzem

Krankenlager verstarb vor einigen Wochen unser lieber und treuer Kollege

Moses Nußbaum, pensionierter Volksschullehrer, im Alter von 65 Jahren. Er

war ein gemütvoller, äußerst strebsamer Kollege, der neun Jahre in Wiesenfeld

als Religionslehrer, und fünfzehn Jahre in Maßbach

bei Kissingen als Volksschullehrer seine segensreiche Tätigkeit

entfaltet hat. Leider haben seine Kräfte den Anforderungen, die er an

sich selbst gestellt hat, nicht Stand gehalten, sodass er schon im Jahre

1910 in seinem 45. Lebensjahre in Pension gehen musste. Doch gründete er

sich nach überstandener Krankheit in Kissingen mit großer Energie und

erstaunlicher Anpassungskraft eine neue Existenz als Kaufmann und verstand

es sich neben der Verehrung aller Kreise der Stadt eine dominierende

Stellung in seinem Berufe zu erobern.

An seinem Grabe vereinigte sich eine große Trauergemeinde. Neben den

jüdischen Kollegen des Bezirks waren die hiesigen Volksschullehrer sehr

zahlreich erschienen, die die Beerdigungsfeier mit einem ergreifenden

Grabgesang eröffneten. Nach der tief empfundenen Grabrede des Herrn

Rabbiners Dr. S. Bamberger, widmete ihm Ludwig Steinberger warme

Abschiedsworte als Freund und Kollege und sprach Dank und Verehrung im

Namen des Jüdischen Lehrervereins für Bayern aus. Nach einigen Abschiedsworten

des eigenen Bruders, des Herrn Hauptlehrers Nußbaum (Neumarkt), sprach

der Vorstand des Bezirkslehrervereins Kissingen im Namen des Bayerischen

Lehrervereins herzliche Worte ehrenden Gedenkens. Herr Gustav Neustädter

brachte im Namen der Gemeinde Maßbach, die sehr zahlreich am Grabe

erschienen war, Verehrung und Dankbarkeit derselben zum Ausdruck.

Mit Moses Nußbaum ist ein vorbildliches Lehrerleben verhaucht. Sein

Andenken wird in unserem Verein hoch in Ehren bleiben." |

Berichte zu einzelnen

Personen aus der Gemeinde

Zum Tod des "sehr verdienten, würdigen

Lehrerveterans" Joseph Silbermann (1817-1896)

Anmerkung: Lehrer Joseph Silbermann starb "bei seinen Kindern"

in Wiesenfeld, gemeint vor allem seine Tochter Therese Bamberger geb. Silbermann

(siehe Berichte unten).

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1896:

"Aus Unterfranken. Ein sehr verdienter, würdiger Lehrerveteran ist

in dem vergangene Woche zu Wiesenfeld verblichenen Lehrer Joseph

Silbermann zu Grabe getragen worden. Fast achtzigjährig hatte derselbe

erst vor wenigen Wochen sich auf dem Berufsleben zurückgezogen und war

von Altenschönbach, seinem letzten Wirkungskreis, nach Wiesenfeld zu

seinen Kinder übergesiedelt, wo ihm nur noch eine kurze Frist der

wohlverdienten Ruhe beschieden war. 60 Jahre lang stand er mit vollem

Eifer und ungeteilter Hingabe im Dienste des religiösen Erzieherberufes.

Die Resultate, die er erzielte, waren an jeder Stätte seiner Wirksamkeit

außerordentlich erfreulich. In Westheim bei Haßfurt

geboren, hat der

Verblichene bei verschiedenen, bedeutenden Lehrern und Rabbinern, unter

anderem auch in Höchberg, sich hervorragende Kenntnisse in Tanach

(Bibel) und Talmud (wörtlich abgekürzt: sechs Ordnungen)

angeeignet. Er fungierte hierauf 10 Jahre als Lehrer in Weimarschmieden,

Oberstreu und Schwebheim, dann,

nachdem er mit ausgezeichneten Noten sein staatliches Lehrerexamen

abgelegt hatte, volle 50 noch in den beiden Gemeinden Gochsheim und Altenschönbach. Ein tüchtiger Pädagoge, von seinen Vorgesetzten, den

Rabbinern und den staatlichen Inspektoren, zu allen Zeiten geehrt und

ausgezeichnet, war er ein sprechender Beweis dafür, dass die, die mit der

Jugend leben, stets jung bleiben. Vor dem Ärger und Kummer, den ihm in

früheren Jahren oftmals missliche Gemeindeverhältnisse bereiteten,

flüchtete er sich in das Heiligtum seiner Schule, die ihm stets wieder

frischen Mut und Lebensfreudigkeit gewährte; in diesem Heiligtum verwand

er auch den Schmerz über den Tod der ihn um viele Jahre früher

entrissenen Gattin. Die Betrachtung des Werkes des Verblichenen

erschöpfen wir keineswegs mit dem Hinweis, dass derselbe auch in allen Elementarfächern,

in kaufmännischen Disziplinen, in Realien etc. großes Wissen besaß, die

ihn befähigten, eine große Reihe von Zöglingen, die sich jetzt in

hervorragenden Stellen befinden, für alle Mittelschulen mit Erfolg

vorzubereiten, sondern wir legen unbedingt den Nachdruck darauf, dass er

als Lehrer ein Lamden gewesen, eine Verbindung zweier

Eigenschaften, die wir in unserer Tora-armen Zeit leider nur zu selten

antreffen. Seine ganze freie Zeit widmete Silbermann dem 'Lernen' zumal in

den letzten Jahren, da seine bereits sehr dezimierte Schule ihm viel freie

Zeit gewährte, konnte man ihn immer über der Gemara oder dem Midrasch

antreffen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1896:

"Aus Unterfranken. Ein sehr verdienter, würdiger Lehrerveteran ist

in dem vergangene Woche zu Wiesenfeld verblichenen Lehrer Joseph

Silbermann zu Grabe getragen worden. Fast achtzigjährig hatte derselbe

erst vor wenigen Wochen sich auf dem Berufsleben zurückgezogen und war

von Altenschönbach, seinem letzten Wirkungskreis, nach Wiesenfeld zu

seinen Kinder übergesiedelt, wo ihm nur noch eine kurze Frist der

wohlverdienten Ruhe beschieden war. 60 Jahre lang stand er mit vollem

Eifer und ungeteilter Hingabe im Dienste des religiösen Erzieherberufes.

Die Resultate, die er erzielte, waren an jeder Stätte seiner Wirksamkeit

außerordentlich erfreulich. In Westheim bei Haßfurt

geboren, hat der

Verblichene bei verschiedenen, bedeutenden Lehrern und Rabbinern, unter

anderem auch in Höchberg, sich hervorragende Kenntnisse in Tanach

(Bibel) und Talmud (wörtlich abgekürzt: sechs Ordnungen)

angeeignet. Er fungierte hierauf 10 Jahre als Lehrer in Weimarschmieden,

Oberstreu und Schwebheim, dann,

nachdem er mit ausgezeichneten Noten sein staatliches Lehrerexamen

abgelegt hatte, volle 50 noch in den beiden Gemeinden Gochsheim und Altenschönbach. Ein tüchtiger Pädagoge, von seinen Vorgesetzten, den

Rabbinern und den staatlichen Inspektoren, zu allen Zeiten geehrt und

ausgezeichnet, war er ein sprechender Beweis dafür, dass die, die mit der

Jugend leben, stets jung bleiben. Vor dem Ärger und Kummer, den ihm in

früheren Jahren oftmals missliche Gemeindeverhältnisse bereiteten,

flüchtete er sich in das Heiligtum seiner Schule, die ihm stets wieder

frischen Mut und Lebensfreudigkeit gewährte; in diesem Heiligtum verwand

er auch den Schmerz über den Tod der ihn um viele Jahre früher

entrissenen Gattin. Die Betrachtung des Werkes des Verblichenen

erschöpfen wir keineswegs mit dem Hinweis, dass derselbe auch in allen Elementarfächern,

in kaufmännischen Disziplinen, in Realien etc. großes Wissen besaß, die

ihn befähigten, eine große Reihe von Zöglingen, die sich jetzt in

hervorragenden Stellen befinden, für alle Mittelschulen mit Erfolg

vorzubereiten, sondern wir legen unbedingt den Nachdruck darauf, dass er

als Lehrer ein Lamden gewesen, eine Verbindung zweier

Eigenschaften, die wir in unserer Tora-armen Zeit leider nur zu selten

antreffen. Seine ganze freie Zeit widmete Silbermann dem 'Lernen' zumal in

den letzten Jahren, da seine bereits sehr dezimierte Schule ihm viel freie

Zeit gewährte, konnte man ihn immer über der Gemara oder dem Midrasch

antreffen.

Und dieses beständige Aufgehen in den Quellen, gab auch seinem einfachen Religionsunterricht

einen eigenen Reiz und verlieh ihm seltenen Wert.

Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass die gleiche Gewissenhaftigkeit,

wie bei der Ausübung seines Lehrerberufes, ihn auch in seinem Amte als Schochet

und Schaliach Zibbur auszeichnete. Gerade als Baal Tefilla

war er würdig, wie irgend einer: Jeder, auch der es nicht verstand,

konnte bei seinem Gebetsvortrag fühlen, wie sein Vortrag auf richtigem

Verständnis beruhte und aus dem Quell tiefsinniger Andacht

hervordrang.

Sein Heimgang bedeutet auch für die Allgemeinheit einen Verlust, da

solche Männer, solche Lehrer eben leider auszusterben drohen, er ist vor

allem für die Gemeinden seiner Wirksamkeit schmerzvoll, da man durch die

Bande aufrichtiger Dankbarkeit sich mit ihm verbunden fühlte. Sein

Andenken wird stets ein gesegnetes sein!" |

Silberne Hochzeit des langjährigen Vorstandes der Gemeinde Abraham

Bamberger (1902)

Artikel in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 3. Februar 1902: "Wiesenfeld. Der langjährige

hiesige Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Herr Abraham Bamberger,

feierte am vergangenen Sabbat das Fest seiner silbernen Hochzeit, wobei er

besonders der Armen gedachte. Von einem größeren Feste sah Bamberger

seinem Charakter entsprechend ab." Artikel in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 3. Februar 1902: "Wiesenfeld. Der langjährige

hiesige Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Herr Abraham Bamberger,

feierte am vergangenen Sabbat das Fest seiner silbernen Hochzeit, wobei er

besonders der Armen gedachte. Von einem größeren Feste sah Bamberger

seinem Charakter entsprechend ab." |

Zum Tod von Flora Adler geb. Hanauer (1908)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1908: "Wiesenfeld bei

München (??),

5. November 1908. Am Mittwoch Paraschat Bereschit, entschlief hier

nach kurzem, aber schwerem Leiden eine Ischa jekara (teure Frau),

Frau Flora Adler geb. Hanauer im Alter von 36 Jahren, nach 9-jähriger,

glücklicher Ehe. Die Verstorbene war ein Eschet Chajal im wahrsten

Sinne des Wortes. Ihr ganzes Leben war eine fortgesetzte Bestätigung vom Gebot

zu guten Werken. Aus echt altjüdischem Hause stammend, hielt sie auch

als Frau, die ihr im Elternhause eingepflanzten jüdischen Grundsätze

hoch. Kein Armer verließ ungetröstet ihre gastliche Schwelle. Welcher

Wertschätzung die edle Heimgegangene sich in weitem Umkreise zu erfreuen

hatte, zeigte sich bei der Beerdigung, die eine Beteiligung aufwies, wie

es Jahre vorher nicht mehr der Fall war. Den Hesped (Trauerrede)

hielt Herr Lehrer Becholer (falsch, verschrieben für Wechsler)

aus Aschbach, ein Schwager der Verblichenen. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1908: "Wiesenfeld bei

München (??),

5. November 1908. Am Mittwoch Paraschat Bereschit, entschlief hier

nach kurzem, aber schwerem Leiden eine Ischa jekara (teure Frau),

Frau Flora Adler geb. Hanauer im Alter von 36 Jahren, nach 9-jähriger,

glücklicher Ehe. Die Verstorbene war ein Eschet Chajal im wahrsten

Sinne des Wortes. Ihr ganzes Leben war eine fortgesetzte Bestätigung vom Gebot

zu guten Werken. Aus echt altjüdischem Hause stammend, hielt sie auch

als Frau, die ihr im Elternhause eingepflanzten jüdischen Grundsätze

hoch. Kein Armer verließ ungetröstet ihre gastliche Schwelle. Welcher

Wertschätzung die edle Heimgegangene sich in weitem Umkreise zu erfreuen

hatte, zeigte sich bei der Beerdigung, die eine Beteiligung aufwies, wie

es Jahre vorher nicht mehr der Fall war. Den Hesped (Trauerrede)

hielt Herr Lehrer Becholer (falsch, verschrieben für Wechsler)

aus Aschbach, ein Schwager der Verblichenen. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod des aus Wiesenfeld stammenden und vor allem in

Nürnberg wirkenden Abraham Grünbaum (geb. 1863 in Wiesenfeld, gest. 1921 in Jerusalem)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25. März 1921: "A. Grünbaum seligen Andenkens, Nürnberg. Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25. März 1921: "A. Grünbaum seligen Andenkens, Nürnberg.

Die bayrische Judenheit, insbesondere die Orthodoxie, hat einen ihrer

bedeutendsten Männer verloren. Man ist fast versucht zu sagen, dass sie

verwaist und führerlos dasteht durch den Tod des Herrn Abraham Grünbaum,

Nürnberg. Tragik und wunderbarer Abschluss seines reichen Lebens bildet

sein Tod in Jerusalem, wo er mit seiner Gattin auf einer Studienreise

durch Erez Israel weilte.

Gerade seine Liebe und Arbeit für Erez Israel bildet die Quintessenz

seines großen Schaffens und Wirkens, sie war der Zentralpunkt seines

großen Schaffens und Wirkens, sie war der Zentralpunkt seines jüdischen

Denkens und Empfindens, mit Erez Israel war er zeitlebens innerlich

verbunden durch seelische Bande und in einer Hingebung von ganz

ungewöhnlicher Kraft und Tiefe. Außerordentlich und ungewöhnlich war

überhaupt die ganze Persönlichkeit, vielseitig, originell,

schöpferisch, wie es nur wenigen Menschen beschieden ist. Sein ganzer

Werdegang führte ihn zu jener tiefen Jüdischkeit, die wir zeitlebens an

ihm bewundern konnten.

In Wiesenfeld in Unterfranken vor 68 Jahren (am 27. Sch'wat)

geboren, genoss er schon in frühester |

Jugend

durch seinen unvergesslichen Lehrer Rosenbaum seligen Andenkens,

dem er ein treues Andenken bewahrte, eine ausgezeichnete jüdische

Erziehung und Einführung in Tanach und Talmud. Und wenn der Würzburger

Raw, R. Seligmann Bär Bamberger seligen Andenkens zur Schulprüfung nach Wiesenfeld

kam, so nahm er sich den jungen Abraham Grünbaum besonders vor mit einem

Blatt Gemoro, und wie glücklich und begeistert erzählt uns Abraham

Grünbaum davon, wie ihn der Raw in seiner berühmten liebenswürdigen und

herzlichen Art ermunterte und aneiferte, wie tief er auf ihn gewirkt und

ihn zeitlebens in seinem ganzen jüdischen Denken und Handeln beeinflusst

hat. Und das wurde noch verstärkt, als Abraham Grünbaum die Realschule

in Würzburg besuchte und im Hause von R. Jizchok Schlenker seligen

Andenkens erzogen wurde. Jugend

durch seinen unvergesslichen Lehrer Rosenbaum seligen Andenkens,

dem er ein treues Andenken bewahrte, eine ausgezeichnete jüdische

Erziehung und Einführung in Tanach und Talmud. Und wenn der Würzburger

Raw, R. Seligmann Bär Bamberger seligen Andenkens zur Schulprüfung nach Wiesenfeld

kam, so nahm er sich den jungen Abraham Grünbaum besonders vor mit einem

Blatt Gemoro, und wie glücklich und begeistert erzählt uns Abraham

Grünbaum davon, wie ihn der Raw in seiner berühmten liebenswürdigen und

herzlichen Art ermunterte und aneiferte, wie tief er auf ihn gewirkt und

ihn zeitlebens in seinem ganzen jüdischen Denken und Handeln beeinflusst

hat. Und das wurde noch verstärkt, als Abraham Grünbaum die Realschule

in Würzburg besuchte und im Hause von R. Jizchok Schlenker seligen

Andenkens erzogen wurde.

Seine kaufmännische Lebensbahn führte ihn dann nach Schwabach,

wo er trotz seiner beruflichen Pflichten noch ein fleißiger Schüler von R.

Löb Wißmann seligen Andenkens und vor allem von R. Hile Wechsler seligen

Andenkens war. In diesen Jünglings- und Mannesjahren hat er sich, dank

seiner ganz ausgezeichneten Geistesgaben, jene tiefgründige talmudische

Bildung verschafft, die ihm Leitstern seines Lebens war.

Hier hat er im Alter von 21 Jahren im Verein mit seiner ebenbürtigen

Gattin, Frau Leah geb. Goldschmidt aus Zell

bei Würzburg ein jüdisches Haus gegründet, das in seiner Innigkeit

und Hilfsbereitschaft, seinem lebensfrohen und gesunden Optimismus, seiner

grenzenlosen Hingebung für alles Jüdische und Menschliche nicht leicht

zu überbieten sein dürfte. Und bald war Grünbaum in Schwabach

der Mittelpunkt des jüdischen und allgemeinen politischen Lebens. Er war

ebenso berufen, Kultusvorstand zu sein, wie es kein politisches und

kommunales Amt gab, das man ihm nicht anvertrauen konnte. Überall war er

Meister und souveräner Herr der Situation, schlagfertig und weitblickend

wie ein Weltmann. Und der ist er auch bald geworden. Rasch wuchs er hinaus

über Schwabachs Grenzen in allen

Dingen, jüdischen wie allgemein menschlichen.

Schon mit 26 Jahren unternahm er für die Amsterdamer Palästinaverwaltung

(im Verein mit dem seligen R. Benjamin Roos, später in Werneck

in Unterfranken) eine Studienreise nach Erez Israel, und eine seiner

mächtigsten Wirkungen dort galt der Ereneuerung des Schaare

Zedek-Spitals, und eine wunderbare Fügung des Himmels hat ihm die Gnade

gewährt, hier in diesem Hause einzugehen auf heiliger Erde zur ewigen

Ruhe, die er sich bin an sein Ende nicht gegönnt hat.

Als er vor etwa 30 Jahren nach Nürnberg übersiedelte, fand er hier einen

Wirkungskreis für seinen Schaffensdrang und seine unerschütterliche,

ewig jugendliche Arbeitskraft vor, den er bearbeitete und ausdehnte, wie

es nur solch außerordentlichen Menschen möglich ist. Ganz von selbst

fiel ihm die Führung der Adas Israel zu, die damals noch ganz in ihren

Anfängen steckte. Was Grünbaum da leistete, das allein könnte ein

Menschenleben ausfüllen. Nacheinander schuf er im Verein mit treu

ergebenen Weggenossen eine Religionsschule, eine Synagoge mit allen

mustergültigen Einrichtungen und das Rabbinat! Was das für die

bayerischen Verhältnisse überhaupt und insbesondere in Nürnberg

bedeutet, kann nicht überschätzt werden. Seinem unerschöpflichen und

sicheren Optimismus, gegründet auf seltene Erfassung der Lebensverhältnisse

und der Beherrschung der Menschen, ist es gelungen, die Adas Israel

zu

einer kraftvollen Gemeinde zu gestalten.

Grünbaum wuchs ebenso selbstverständlich in alle Aufgaben der

Gesamtgemeinde hinein; es gibt keine Institution, in der er nicht

schaffend und führend mitwirkte. |

So

war er seinerzeit ein Gründungsmitglied er Maimonides-Loge, und er hat

von Anfang an deren Unterstützungstätigkeit geleitet. Ferner gehörte er

sämtlichen gemeindlichen Wohltätigkeitsvereinen an, in denen er

gleichfalls führend und schaffend tätig war. Dabei hatte der ungemein

vielseitige Mann noch Zeit, als Vorsitzender des Ku- So

war er seinerzeit ein Gründungsmitglied er Maimonides-Loge, und er hat

von Anfang an deren Unterstützungstätigkeit geleitet. Ferner gehörte er

sämtlichen gemeindlichen Wohltätigkeitsvereinen an, in denen er

gleichfalls führend und schaffend tätig war. Dabei hatte der ungemein

vielseitige Mann noch Zeit, als Vorsitzender des Ku- |

ratoriums

der Talmud-Thora in Schwabach, als

Mitglied der Kuratoriums der israelitischen

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg mit aller Energie und Kraft tätig

zu sein. Der Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen

Judentums, der Agudas Jsrael, dem Kurhospiz in Bad

Kissingen, der neuen Jeschibah in Nürnberg ebenso warm zu

dienen. ratoriums

der Talmud-Thora in Schwabach, als

Mitglied der Kuratoriums der israelitischen

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg mit aller Energie und Kraft tätig

zu sein. Der Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen

Judentums, der Agudas Jsrael, dem Kurhospiz in Bad

Kissingen, der neuen Jeschibah in Nürnberg ebenso warm zu

dienen.

Und damit erschöpfte sich seine Lebensarbeit immer noch nicht. Was

Grünbaum an persönlicher Liebestätigkeit, Gemilus Chased, Zedokoh

(Wohltätigkeit) getan hat, ist gar nicht zu schildern. Er hat aus eigener

Kraft eine Darlehenskasse für die Ostjuden geschaffen und diesen zu jeder

Stunde in Rat und Tat, als wäre es seine persönliche Angelegenheit, zur

Seite gestanden. Dabei war Grünbaum ein vielbegehrter Mohel

(Beschneider), die beschwerlichsten Reisen bei Sturm und Wetter spielten

in seinen Jahren keine Rolle, alles, alles hat er unternommen und spielend

bewältigt. Schwierigkeiten hat er nicht gescheit, kein Opfer für Tora

und Aboda (Gottesdienst) war ihm zu schwer. Wie hat er Talmide Chachamim

(Toragelehrte) behandelt und gewürdigt, wie hat er seinen Lehrern und

ihren Hinterbliebenen die Treue gehalten!

Dieser logisch scharfe Mann, so streng und energisch in der Verfolgung

seiner Ziele, konnte weich und zart sein mit Armen und Gedrückten, mit

Sorgen Beladenen und Bekümmerten. Sein Haus stand ihnen allen offen,

buchstäblich Tag und Nacht.

Uns eine Zartsinnigkeit in seiner Familie! Schon wie und woher er sich die

Gattin holte! Zell bei Würzburg,

- das entsprach seinem Programm und Lebensstil. Diese Ehe und dieses

Familienleben! Sie sind wirklich einzigartig und übten auf jeden

Beschauer einen tiefen Eindruck aus. Seine Gastfreundschaft sucht

ihresgleichen und die Art, wie man die Mizwath hachnosoth Orchim

(Gastfreundschaft) übte, erst recht. Das war lebendiges Judentum wie

Grünbaums ganzes Leben ein jüdisches Tatenleben aus einem Guss

darstellte.

Was die Persönlichkeit des Heimgegangenen bedeutete, kam in der letzten

Ehrung zum Ausdruck. Nach dem Hesped (Trauerrede) des Rabbiners Dr.

Klein in der Synagoge fand eine Trauerfeier im großen Saale des

Kulturvereins statt. 1.600 Menschen hatten sich eingefunden, und jeder

einzelne Redner rühmte, dass gerade seiner Organisation Grünbaums Kraft

geweiht war. Da wurde man sich so recht der ungeheuren Arbeitskraft,

Vielseitigkeit und geistigen Energie bewusst, die diesem einzigen Manne

innewohnte. Er trug eine Last, die über Menschenkraft weit hinausragte.

In diesen Gedanken mündeten alle Kundgebungen ein.

Don Sichel, 1. Vorstand des Vereins Ada Israel, würdigte

Grünbaum als Vorstandsmitglied. Rabbiner Horovicz - Jerusalem

sprach für die deutsch-holländische Palästinaverwaltung, Jacob

Rosenheim - Frankfurt für die Agudas Jsrael, Rabbiner Dr. Stein

- Schweinfurt für das Kurhospiz Kissingen und in besonders inniger

herzlicher Art für die israelitische Lehrerbildungsanstalt Würzburg,

Kommerzienrat Metzger für die Kultusverwaltung Nürnberg,

Rechtsanwalt Dr. Max Feuchtwanger für die Ohel Jakob-Gemeinde

München, Justizrat Dr. Erlanger für die Maimonides-Loge,

Hugo Bärmann für die gemeindlichen Vereine, H. Weißmann für

zwei Chewraus, Alfred Klugmann zeichnete Grünbaum als Lehrer der Chebrath

Bachurim und zum Schlusse würdigte Rabbiner Dr. Klein

Grünbaums Verdienste um die jüngste Gründung der Adas, die Jeschibah

und teilte mit, dass Freunde Grünbaums in seinem Geiste der Tat eine Abraham

Grünbaum-Stiftung begründeten.

Wie diese Kundgebung sich tief in die Herzen aller senkte, so wird das

Lebensbild Grünbaums im Gedächtnis der ganzen Gemeinde fortleben und

fortwirken, so wie er im Leben auf alle wirkte und ihn so all seine

großen Erfolge auf diesem Wege erreichen ließ für alles Jüdische und

alle jüdisch erziehlich beeinflusste und das auch weiterhin zu

ermöglichen suchte in seiner letzten Programmrede, die er kürzlich

anlässlich einer Mitgliederversammlung der Adas Jsrael entwickelte. Die

große Gesamtgemeinde war sein Resonanzboden und sollte er auch fernerhin

bleiben, getragen von seiner heiligen Lebensaufgabe, m'sakka horabbim zu

sein." |

75. Geburtstag von Therese Bamberger

geb. Silbermann (1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1928: "Wiesenfeld,

8. Oktober (1928). Ihren 75. Geburtstag begeht am 14. Oktober in voller

Rüstigkeit und geistigen Frische Frau Therese Bamberger geb. Silbermann

dahier." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1928: "Wiesenfeld,

8. Oktober (1928). Ihren 75. Geburtstag begeht am 14. Oktober in voller

Rüstigkeit und geistigen Frische Frau Therese Bamberger geb. Silbermann

dahier." |

80. Geburtstag von Therese Bamberger geb. Silbermann (1933)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. November 1933: "Wiesenfeld,

10. November (1933). In würdiger Weise wurde am 14. Oktober der 80.

Geburtstag unseres ältesten Gemeindemitglieds, der Frau Therese Bamberger

Witwe begangen. Frau Bamberger erfreut sich einer herrlichen körperlichen

und geistigen Frische, die dem wahren jüdischen Idealismus zugute kommt.

Gottesfurcht mit Menschenliebe gepaart, sind die Eigenschaften, die sie

vom Elternhaus, einer altehrwürdigen Lehrerfamilie in Gochsheim,

ererbt und die sie beseelen. So ist es kein Wunder, dass unsere

Israelitische Gemeinde sowie die ganze Ortsgemeinde an ihrem Geburtstage

innigen Anteil nahm. Jeder zur Tora Aufgerufene ehrte sie am Schabbat

Bereschit durch einen besonderer Mischeberach, und am Schabbatnachmittag

sprach Lehrer Adler in der Synagoge Worte des Dankes zu ihr für

ihr Wirken in der Synagoge, die sie noch immer in den Selichot-Tagen

alltäglich und allwöchentlich am Schabbat besucht und die sie

erst vor wenigen Jahren mit neuem herrlichem Almemor, mit Pultdecke und

mit in gleicher Farbe gehaltenem Porauches (Toraschreinvorhang) zierte. am

Sonntag, den 15. Oktober, versammelte sich in ihrem Heime, das fast alle

Ortsbewohner in einen Blumengarten verwandelt hatten, ihre Familie fast

vollzählig, und in ihrem Namen sowie im Namen ihrer Freunde sprach Herr Lehrer

Rosenfelder in beredten Worten den Glückwunsch sowie die Hoffnung

aus, dass es der Jubilarin vergönnt sein möge, einen noch recht langen

freundvollen Lebensabend in gleicher Frische zu genießen. (Alles Gute) bis

120 Jahre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. November 1933: "Wiesenfeld,

10. November (1933). In würdiger Weise wurde am 14. Oktober der 80.

Geburtstag unseres ältesten Gemeindemitglieds, der Frau Therese Bamberger

Witwe begangen. Frau Bamberger erfreut sich einer herrlichen körperlichen

und geistigen Frische, die dem wahren jüdischen Idealismus zugute kommt.

Gottesfurcht mit Menschenliebe gepaart, sind die Eigenschaften, die sie

vom Elternhaus, einer altehrwürdigen Lehrerfamilie in Gochsheim,

ererbt und die sie beseelen. So ist es kein Wunder, dass unsere

Israelitische Gemeinde sowie die ganze Ortsgemeinde an ihrem Geburtstage

innigen Anteil nahm. Jeder zur Tora Aufgerufene ehrte sie am Schabbat

Bereschit durch einen besonderer Mischeberach, und am Schabbatnachmittag

sprach Lehrer Adler in der Synagoge Worte des Dankes zu ihr für

ihr Wirken in der Synagoge, die sie noch immer in den Selichot-Tagen

alltäglich und allwöchentlich am Schabbat besucht und die sie

erst vor wenigen Jahren mit neuem herrlichem Almemor, mit Pultdecke und

mit in gleicher Farbe gehaltenem Porauches (Toraschreinvorhang) zierte. am

Sonntag, den 15. Oktober, versammelte sich in ihrem Heime, das fast alle

Ortsbewohner in einen Blumengarten verwandelt hatten, ihre Familie fast

vollzählig, und in ihrem Namen sowie im Namen ihrer Freunde sprach Herr Lehrer

Rosenfelder in beredten Worten den Glückwunsch sowie die Hoffnung

aus, dass es der Jubilarin vergönnt sein möge, einen noch recht langen

freundvollen Lebensabend in gleicher Frische zu genießen. (Alles Gute) bis

120 Jahre." |

Joseph Schloßmann (1860-1942)

Unter den Persönlichkeiten der Gemeinde ist

insbesondere Joseph Schloßmann zu nennen (der nachfolgende Abschnitt

ist von Fred G. Rausch formuliert): Joseph Schloßmann wurde am 17. April 1860 in

Wiesenfeld geboren. Vier Jahre später siedelte die Familie nach Lohr, wo sein Vater eine Lederwarenhandlung in der Stadtmitte am Oberen Merkt eröffnete. Sein Sohn Joseph Schloßmann verließ 1882 Lohr und ging als Kleiderhändler über Landshut von 1886 bis 1898 in die USA, wo er in verschiedenen Unternehmen als Kaufmann arbeitete. Nach seiner Rückkehr aus Amerika wohne er in Berlin. Mit seiner Frau Minna hatte er fünf Kinder. Mit der Stadt Lohr und ihren bedürftigen Bürgern hielt der am 16. Januar 1930 zum Ehrenbürger ernannte Joseph Schlossmann regen Kontakt und unterstützte sie finanziell sehr großzügig (seit 1904). Am 27. April 1934 entzog die Lohrer Nazi-Stadtregierung Schloßmann das Ehrenbürgerrecht. 1941 musste er sein Haus in Berlin räumen und in das Judenhaus in der Bamberger Straße ziehen. Am 17. August 1942 wurde er von der Gestapo

'abgeholt' und mit einem Alterstransport mit weiteren 1000 Juden in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort verstarb er am 4. Januar 1943 im Alter von 82 Jahren. Seine Frau Minna ist bereits 1926 verstorben und im jüdischen Friedhaof Berlin-Weißensee beerdigt. Auf dem von Joseph Schloßmann errichteten Grabstein ist auch der Name

'Geh. Kommerzienrat Jos. Schlossmann' eingraviert (geb. 1860 in Wiesenfeld),

der als "Geheimer Kommerzienrat" in Berlin lebte, aber weiterhin

besondere Beziehungen zu seiner Heimat pflegte. Die Stadt Lohr ernannte ihn

1930 zu ihrem Ehrenbürger. 1942 wurde Schloßmann von Berlin aus nach

Theresienstadt deportiert.

| Juni

2013: Für den in Wiesenfeld geborenen

Lohrer Ehrenbürger Joseph Schloßmann wird in Berlin ein

"Stolperstein" verlegt |

Rechts: Artikel im

"Lohrer Echo" (online

"Main-Netz") vom 24. Mai 2013: "'Stolperstein'

in Berlin für Lohrer Ehrenbürger. NS-Opfer:

Künstler Gunter Demnig verlegt am 6. Juni

Gedenkstein für Joseph Schloßmann an der

Claudiusstraße 5 im Hauptstadtbezirk

Tiergarten..." |

|

|

Hinweis auf Dr. Ruth Westheimer

(geb. 1928 in Wiesenfeld, gest. 2024 in New York City)

Die

bekannte Sozialogin, Sexualtherapeutin und Sachbuchautorin Dr. Ruth Karola

Westheimer geb. Siegel ist am 4. Juni 1928 in Wiesenfeld als Tochter von Julius

Arnold Siegel (aus Frankfurt; 1900-1942) und der Irma Siegel geb. Hanauer (aus

Wiesenfeld; 1903-1941) geboren. Im Alter von zehn Jahren wurde sie mit einem

Kindertransport von Frankfurt-Nordend in die Schweiz geschickt. Ihre Eltern

wurden in nach der Deportation ermordet. Die

bekannte Sozialogin, Sexualtherapeutin und Sachbuchautorin Dr. Ruth Karola

Westheimer geb. Siegel ist am 4. Juni 1928 in Wiesenfeld als Tochter von Julius

Arnold Siegel (aus Frankfurt; 1900-1942) und der Irma Siegel geb. Hanauer (aus

Wiesenfeld; 1903-1941) geboren. Im Alter von zehn Jahren wurde sie mit einem

Kindertransport von Frankfurt-Nordend in die Schweiz geschickt. Ihre Eltern

wurden in nach der Deportation ermordet.

Weiteres zu ihrer Biographie siehe den Wikipedia-Artikel (von hier auch das Foto

links):

https://de.wikipedia.org/wiki/Ruth_Westheimer

Genealogische Informationen siehe

https://www.geni.com/people/Dr-Ruth-Westheimer/6000000009656651728

|

|

|

|

| Oben: Elternhaus von Dr.

Ruth Westheimer in Wiesenfeld in der Eckartshofer Straße 7 mit Erinnerungstafel zu ihrer Biographie und

zur Geschichte der Juden in Wiesenfeld (Fotos: Elisabeth Boehrer).

|

Dazu Artikel von

Felix Hain in der "Main-Post" vom 12. Januar 2010: "WIESENFELD.

US-Sexaufklärerin Ruth Westheimer stammt aus Franken

Hinter Dr. Ruth oder Dr. Sex, wie sie in den USA genannt wird, verbirgt sich

Dr. Ruth Westheimer, Professorin für Soziologie und Psychologie an den

Universitäten Yale und Columbia und 'weltbekannte, prominente

deutsch-amerikanische Sexualtherapeutin und Sachbuchautorin', heißt es im

Internet-Lexikon Wikipedia.

Mehr Einträge als Beckstein. Wer googelt, findet mehr Einträge über

sie als zu Günther Beckstein und Karl-Theodor zu Guttenberg zusammen. Dieser

'Super-Promi' ist eine Weltberühmtheit und wurde in Wiesenfeld bei Karlstadt

geboren. Ruth Westheimer ist mit ihren 81 Jahren eine faszinierende,

quirlige und lebenslustige Frau, deren Energie sich auf 1,40 Meter

Körpergröße verteilen. 'Kommen wir gleich zur Sache', sagt sie bei einem

Treffen – mit einem unwiderstehlich verschmitzten Lächeln, gepaart mit

Urfrankfurter Schlappmaul, reinstes Hessisch. Mit 81 ist sie so fit wie eine

Dreißigjährige. 'Das Wasserskifahren musste ich letzten Winter aufgeben. Das

geht dann doch nicht mehr', erzählt sie. Ruth Westheimer fühlt sich als 'citizen

of the world', Weltbürger und amerikanische Staatsbürgerin mit

deutsch-jüdischer Abstammung. Als sie am 4. Juni 1928 als Karola Ruth Siegel

auf die Welt kommt, ist ihre Mutter zufällig bei ihren Eltern in der

Eckartshofer-Straße 7 in Wiesenfeld. Dort bleibt sie nach der Geburt einige

Monate. Ruths Vater kommt jedes Wochenende aus Frankfurt nach Wiesenfeld.

Danach zieht die ganze Familie wieder zurück nach Frankfurt, wo Ruth

aufwächst. Ihre Sommerferien verbrachte sie immer auf dem Bauernhof der

Großeltern Hanauer in Wiesenfeld. 'Ich wurde da immer sehr verwöhnt, weil

ich das einzige Enkelkind war', erinnert sich Frau Westheimer und blüht

richtig auf: 'Ich habe noch herrliche Erinnerungen an Wiesenfeld. Ich weiß

noch, wie ich die Gänse freigelassen habe und die dann durchs ganze Dorf

gerannt sind. Hinterher mussten wir sie alle wieder einsammeln.' Die

Stationen ihres Lebens sind beeindruckend und von der Hand des Schicksals

gelenkt zugleich. Mit dem Kindertransport in ein Schweizer Waisenhaus, dann

nach Palästina, wo sie im Kibbuz arbeitete und im Krieg eingesetzt wurde.

'Ich kann immer noch Handgranaten werfen.' 1948 wurde sie bei einem

Bombenabwurf verletzt. In Paris studierte sie Psychologie an der Sorbonne

und heiratete ihren ersten Mann. 1956 emigrierte sie allein in die USA, wo

sie 1961 Manfred Westheimer heiratete. An der Columbia Universität von New

York promovierte sie im Fach Soziologie. Sie zog zwei Kinder groß. Danach

erlebte sie in der wahrscheinlich prüdesten Nation der Welt einen

kometenhaften Aufstieg zum Radio- und Fernsehstar mit ihren Sendungen über

sexuelle Aufklärung. Seit ungefähr 25 Jahren kommt sie jährlich zur

Frankfurter Buchmesse – keinesfalls 'nur aus Business', wie sie sagt,

sondern wegen der Atmosphäre, der Menschen und nicht zuletzt, weil Frankfurt

ihre Heimatstadt ist. Ihre Bücher sind gefragt, nicht nur in den Vereinigten

Staaten. Ihre Einstellung zu den Deutschen formuliert sie so: 'Ich habe kein

Problem mit jüngeren Menschen. Bei älteren Menschen frage ich nicht nach, wo

und in welcher Funktion sie während des Dritten Reiches waren.' Über die

Emigranten sagt sie: 'Jeder hat das nach seiner Façon gehandhabt. Vielen

fiel es schwer, Fuß zu fassen in der amerikanischen Kultur und Sprache.

Andere haben nie wieder ein Wort Deutsch gesprochen und ihre Wurzeln

verdrängt.' Sie selbst besucht jedes Jahr die Gräber der Eltern ihres

verstorbenen Mannes in Frankfurt. Auch in Wiesenfeld war sie vor einiger

Zeit – allerdings mehr oder weniger inkognito.

Hitler heimgezahlt. Auf die Frage, wie sie denn mit all dem Leid

ihrer Kindheit zurechtgekommen sei und es geschafft habe, ihre persönliche

Geschichte nicht als Grundlage eines Hasses auf Deutschland zu nehmen,

antwortet sie: Hitler habe nicht gewollt, dass sie, die kleine Karola Rut

Siegel aus Wiesenfeld, es so weit bringt. Damit habe sie es ihm heimgezahlt.

Sie ist allerdings äußerst besorgt wegen der extrem aufkommenden

Nationalgefühle in ihrem Geburtsland. 'Es macht mir Angst wenn ich von

Neonazis höre.' Einen 'Stolperstein' vor ihrem Geburtshaus will sie nicht.

'Es macht keinen Sinn, dass auf den Namen wieder und wieder herumgetreten

wird.' Und grinsend fügt sie hinzu: 'Über eine kleine Tafel würde ich mich

natürlich freuen.' Sie greift ihren Gedanken vom Anfang wieder auf: 'Wenn

wir uns alle als ,citizens of the world‘ fühlten, als Kinder, die in der

Welt zu Hause sind, dann wäre vieles einfacher, und viel Leid könnte

vermieden werden.'"

Link zum Artikel |

Artikel von

Christina Horsten zum Tod von Ruth Westheimer in der "Jüdischen

Allgemeinen" vom 14. Juli 2024: "RUTH WESTHEIMER. Die Grande Dame

der Sex-Therapie ist tot

'Dr. Ruth' wurde in Frankfurt geboren und wohl zur bekanntesten Therapeutin

der USA.

Gerade einmal 1,44 Meter war Ruth Westheimer groß. Aber 'wenn Größe in Mut,

Entschlossenheit und harter Arbeit gemessen würde, müsste diese kleine Frau

2,50 Meter groß sein', schrieb der 'Newsday' einmal. Die in Deutschland

geborene Westheimer überlebte die Schoa und wurde in den USA zu 'Dr. Ruth',

der wohl berühmtesten Sex-Therapeutin der Welt. Am Freitag ist Westheimer im

Alter von 96 Jahren in Anwesenheit ihrer beiden Kinder gestorben, bestätigte

Sprecher Pierre Lehu, mit dem sie auch mehrere Bücher gemeinsam schrieb, der

Deutschen Presse-Agentur dpa.

Noch im vergangenen Jahr präsentierte sich Westheimer voller Energie. In

Cleveland im US-Bundesstaat Ohio gab es ein Theaterstück über ihr Leben,

2020 erschien der Dokumentarfilm 'Fragen Sie Dr. Ruth' und kurz zuvor hatte

der deutsche Generalkonsul David Gill ihr in New York das

Bundesverdienstkreuz verliehen. Westheimer habe ein 'abenteuerliches,

unglaublich buntes Leben' und 'die Gesellschaft bereichert', sagte Gill

damals.

Ihre Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Geboren wird Karola Ruth

Siegel 1928 in Wiesenfeld in der Nähe von Frankfurt in eine jüdische Familie

hinein. Als Zehnjährige, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wird sie

mit einem Kindertransport in die Schweiz gebracht. So entkommt sie dem

Holocaust, ihre Eltern und die geliebte Großmutter aber sieht sie nie

wieder. Ihre Eltern werden von den Nationalsozialisten im

Konzentrationslager Auschwitz ermordet.

Nach dem Krieg, noch als Teenager, zieht Ruth nach Palästina, wird zur

Scharfschützin ausgebildet und kämpft im Untergrund für ein freies Israel.

Dabei wird sie von einer Granate schwer verletzt. Danach beginnt sie ein

Studium an der Sorbonne in Paris. Ein Scheck der Bundesregierung über 5.000

Mark zur Entschädigung für erlittenes Leid ermöglicht es ihr 1956, in die

USA umzusiedeln. Dort setzt sie das Studium fort, heiratet Manfred

Westheimer und bekommt zwei Kinder. 1965 nimmt sie die US-Staatsbürgerschaft

an.

Durchbruch mit Radio-Show in den 80er Jahren. Den Durchbruch schafft

Westheimer Anfang der 80er Jahre mit einer Radio-Show. Mit ansteckendem

Rumpelstilzchen-Kichern gibt 'Dr. Ruth' Sex-Tipps und jongliert ohne

jegliche Hemmung mit Begriffen wie Ejakulation und Masturbation. Dem

15-minütigen Frage- und Antwort-Programm 'Sexually Speaking' bei einem New

Yorker Lokalsender folgen Einladungen von Fernsehstationen in aller Welt.

Hunderttausende suchen im Schutz der Anonymität den Rat der mütterlichen

Expertin. 'Ihr Name und der ausgeprägte Klang ihrer Stimme sind untrennbar

mit dem Thema Sex verbunden', schrieb die 'New York Times' einmal.

'Die Fragen sind überall die gleichen', sagte Westheimer einmal der

Deutschen Presse-Agentur. Zwar brüste sich jedes Land damit, die besseren

Liebhaber zu haben. Sie aber könne beileibe keinen Weltbesten erkennen.

Purer 'Quatsch' sei auch das Bild vom angeblich so puritanischen Amerika im

Vergleich zu einem sexuell sehr viel freieren Europa. Mehr als 30

Sex-Ratgeber hat Westheimer verfasst, viele davon sind auch auf Deutsch

erschienen.

Jedes Jahr kehrte sie nach Frankfurt zurück. In ihre Heimatstadt

Frankfurt kehrte 'Dr. Ruth' jedes Jahr zur Buchmesse zurück. 'Um den Bahnhof

mache ich einen großen Bogen. Aber in meiner alten Wohnung in der

Brahmsstraße 8, im Nordend, habe ich mich noch einmal umgeschaut', erzählte

sie einmal. 'Es ist schwierig für mich, aber ich gehe stolz und mit geradem

Rücken. Hitler hat nicht gewonnen! Er wollte, dass ich sterbe. Stattdessen

habe ich jetzt Kinder und Enkelkinder. Damals war es eine Flucht. Jetzt

schlafe ich im 'Frankfurter Hof'. Wer hätte das gedacht?'

Noch zu ihrem 95. Geburtstag sagte sie auf die Frage, wie sie noch so fit

und fröhlich bleibe: 'Mein Geheimnis ist, dass ich mich jeden Tag frage: Was

kann ich heute Abend machen? Und dann rufe ich jemanden an und wir

unternehmen etwas.' Sie habe kein Auto mehr, sondern fahre Taxi, und sie

organisiere alle ihre Verabredungen per Telefon, sagte sie damals. 'E-Mail

benutze ich nicht, aber ich telefoniere den ganzen Tag.'"

Link zum Artikel |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige von Jacob Steigerwald (1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1925: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Februar 1925:

"Suche für meinen Sohn, 16 Jahre alt, in einem

Manufakturwarengeschäft,

Schabbat und Feiertag geschlossen,

Lehrstelle.

Jacob Steigerwald. Wiesenfeld bei Lohr." |

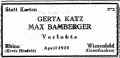

Verlobungsanzeige von Gerta Katz und Max Bamberger (1929)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929:

"Statt Karten - Gott sei gepriesen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929:

"Statt Karten - Gott sei gepriesen.

Gerta Katz - Max Bamberger.

Verlobte.

Rhina (Kreis Hünfeld) - Wiesenfeld (Unterfranken). April

1929." |

Zur Geschichte der Synagoge

Eine erste Synagoge war bereits vor 1700 vorhanden

beziehungsweise eingerichtet. Ende des 18. Jahrhundert wurde in der Karlstadter

Straße eine Synagoge erbaut, die 1860 wegen Baufälligkeit geschlossen

wurde. Das Gebäude ist jedoch noch erhalten.

1861-1863 wurde eine neue Synagoge erbaut. Über ihre

Baugeschichte und die Einweihung (1863) liegen noch keine Berichte vor. Diese

Synagoge blieb bis 1938 Zentrum des jüdischen Gemeindelebens am Ort. An

außergewöhnlichen Ereignissen liest man 1884 in einem Presseartikel über die

Auswirkungen eines Blitzschlages:

Zerstörungen in der Synagoge durch Blitzeinschlag im Juli 1884 -

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Juli 1884:

"Wiesenfeld (Bayern), 18. Juli (1884). Das Gewitter, das am Montag

Morgen über unsere Gegend zog, hat auch den hiesigen Platz nicht

verschont. 1/2 Stunde nach dem Frühgottesdienst schlug der Blitz in die

hiesige, vor mehreren Jahren neuerbaute Synagoge und zündete sofort.

Rasche Hilfe war in den ersten Minuten am Platze, wodurch größeres

Unglück verhütet wurde; dem Ewigen sei Dank, dass das Gewitter nicht

etwas früher kam, als die ganze Gemeinde versammelt war, und ein

unberechenbares Unglück hätte entstehen können. Der Blitz zündete ein

Dachstuhl und zerschlug den Almemor in viele Stücke."

Zerstörungen in der Synagoge durch Blitzeinschlag im Juli 1884 -

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Juli 1884:

"Wiesenfeld (Bayern), 18. Juli (1884). Das Gewitter, das am Montag

Morgen über unsere Gegend zog, hat auch den hiesigen Platz nicht

verschont. 1/2 Stunde nach dem Frühgottesdienst schlug der Blitz in die

hiesige, vor mehreren Jahren neuerbaute Synagoge und zündete sofort.

Rasche Hilfe war in den ersten Minuten am Platze, wodurch größeres

Unglück verhütet wurde; dem Ewigen sei Dank, dass das Gewitter nicht

etwas früher kam, als die ganze Gemeinde versammelt war, und ein

unberechenbares Unglück hätte entstehen können. Der Blitz zündete ein

Dachstuhl und zerschlug den Almemor in viele Stücke." |

1929

wurde die Synagoge noch einmal umfassend renoviert. Während der Arbeiten wurde

die Gottesdienste im Wohnhaus des Hugo Stern abgehalten. Anfang Oktober 1929 war

die feierliche Wiedereinweihung der Synagoge durch Lehrer Behrendt aus

Veitshöchheim im Auftrag des Bezirksrabbiners.

Die Wiedereinweihung der Synagoge nach der Restaurierung 1929.

Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom

15. Oktober 1929: "Wiesenfeld, 5. Oktober (1929). Dieser Tage fand

die Einweihung der in ihrem Innern völlig erneuerten Synagoge statt. In

seinem neuen Gewand macht das Gotteshaus, an und für sich ein schöner

stattlicher Bau, einen überaus schönen, harmonischen und würdigen

Eindruck. Die wohlgelungene Ausführung der Arbeiten macht dem Bauleiter, Bezirksbaumeister

Hußlein in Karlstadt, und den Ausführern alle Ehre. Eine besondere

Zierde des Gotteshauses sind der herrliche Vorhang vor der heiligen Lade

und die Decken auf dem Vorlese- und Vorbeterpult, sämtlich von Witwe

Therese Bamberger, der Mutter des Vorstandes der Kultusgemeinde

gestiftet.

Die Wiedereinweihung der Synagoge nach der Restaurierung 1929.

Artikel in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom

15. Oktober 1929: "Wiesenfeld, 5. Oktober (1929). Dieser Tage fand

die Einweihung der in ihrem Innern völlig erneuerten Synagoge statt. In

seinem neuen Gewand macht das Gotteshaus, an und für sich ein schöner

stattlicher Bau, einen überaus schönen, harmonischen und würdigen

Eindruck. Die wohlgelungene Ausführung der Arbeiten macht dem Bauleiter, Bezirksbaumeister

Hußlein in Karlstadt, und den Ausführern alle Ehre. Eine besondere

Zierde des Gotteshauses sind der herrliche Vorhang vor der heiligen Lade

und die Decken auf dem Vorlese- und Vorbeterpult, sämtlich von Witwe

Therese Bamberger, der Mutter des Vorstandes der Kultusgemeinde

gestiftet.

Die Einweihungsfeier, der auch der Pfarrer, die Lehrer und der

Bürgermeister des Ortes sowie Bezirksbaumeister Hußlein und andere

auswärtige Gäste beiwohnten, begann mit dem Einholen der Torarollen, die

unter den üblichen Umzügen und Gesängen in die heilige Lade

zurückgebracht wurden. Dann hielt der Vorstand der Kultusgemeinde

Wiesenfeld, David Bamberger, die Begrüßungsansprache, in der er der

Freude über das gelungene Werk der Wiederherstellung Ausdruck gab. dem

Bauleiter und den Bauhandwerkern für die gute Ausführung der Arbeiten,

dem Verbang Bayerischer Israelitischer Gemeinden für seinen namhaften

Zuschuss zu den Baukosten und dem Ehepaar Hugo Stern für die

bereitwillige Überlassung zweier Räume zur Abhaltung des Gottesdienstes

während der Bauzeit dankte und die Synagoge dem Schutze Gottes

anvertraute. Hierauf hielt Lehrer Behrendt aus Veitshöchheim in

Vertretung des verhinderten Bezirksrabbiners Dr. Hanover die Festrede, in

der er in gedankenreichen Ausführungen die Bedeutung des Gotteshauses

schilderte, auch den Opfersinn und die Opferfreudigkeit der kleinen

Gemeinde und die Verdienste ihres rührigen Vorstandes um das

Zustandekommen des Werkes hervorhob, worauf er dann die Wiedereinweihung

des Gotteshauses vornahm. Mit einem Schlussgesang der Lehrers Behrendt

schloss die eindrucksvolle Feier, die noch lange in den Herzen der

Mitglieder der Kultusgemeinde nachhallen wird.

Derselbe Bericht zur Wiedereinweihung der Synagoge findet sich in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Oktober 1929. |

Wenige Monate vor der Schändung der Synagoge beim

Novemberpogrom 1938 konnte die jüdische Gemeinde Wiesenfeld am 27. Februar

1938 noch das 75-jährige Bestehen ihres Gotteshauses feiern. Dieses Mal war

Bezirksrabbiner Dr. Siegmund Hanover aus Würzburg anwesend.

Feier

des 75jährigen Bestehens der Synagoge am 27. Februar 1938 - Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1938:

"Wiesenfeld, 10. März. Zu einer schlichten, aber eindrucksvollen

Feier versammelten sich am Sonntag, den 27. Februar, die Mitglieder der

Kultusgemeinde Wiesenfeld anlässlich des 75jährigen Bestehens ihres

G'tteshauses. Nach Beendigung des Minchah-Gebetes verlieh Herr

Bezirksrabbiner Dr. Hanover, Würzburg, der Bedeutung des Gedenktages in

längeren Ausführungen Ausdruck. Ausgehend vom 84. Psalm, dessen tiefen

Gehalt er den Zuhörern nahe zu bringen verstand, zeichnete er die Aufgabe

eines G'tteshauses als ein Beit-Tefilah, ein Haus des Gebetes und

der Läuterung, als ein Beit-HaMidrasch, ein Haus der Belehrung und

Ermahnung und als ein Beit-Haknesset, Haus der Versammlung und

Sammlung. Er schloss mit der Bitte um Hilfe des Allmächtigen für die

Zukunft der Gemeinde. - Umrahmt war die Feier von erhebenden Gesängen des

Lehrers Lewkowitz, Laudenbach, der den Gruß und Danke der Gemeinde an

Rabbiner Dr. Hanover aussprach und zu Opfermut und Zusammenhalt

ermahnte." Feier

des 75jährigen Bestehens der Synagoge am 27. Februar 1938 - Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. März 1938:

"Wiesenfeld, 10. März. Zu einer schlichten, aber eindrucksvollen

Feier versammelten sich am Sonntag, den 27. Februar, die Mitglieder der

Kultusgemeinde Wiesenfeld anlässlich des 75jährigen Bestehens ihres

G'tteshauses. Nach Beendigung des Minchah-Gebetes verlieh Herr

Bezirksrabbiner Dr. Hanover, Würzburg, der Bedeutung des Gedenktages in

längeren Ausführungen Ausdruck. Ausgehend vom 84. Psalm, dessen tiefen

Gehalt er den Zuhörern nahe zu bringen verstand, zeichnete er die Aufgabe

eines G'tteshauses als ein Beit-Tefilah, ein Haus des Gebetes und

der Läuterung, als ein Beit-HaMidrasch, ein Haus der Belehrung und

Ermahnung und als ein Beit-Haknesset, Haus der Versammlung und

Sammlung. Er schloss mit der Bitte um Hilfe des Allmächtigen für die

Zukunft der Gemeinde. - Umrahmt war die Feier von erhebenden Gesängen des

Lehrers Lewkowitz, Laudenbach, der den Gruß und Danke der Gemeinde an

Rabbiner Dr. Hanover aussprach und zu Opfermut und Zusammenhalt

ermahnte." |

Beim Novemberpogrom 1938 wurde durch SA-Leute aus

Karlstadt unter Mithilfe von Ortsbewohnern die gesamte Inneneinrichtung der

Synagoge und die Ritualien zerstört beziehungsweise ausgeplündert. Sieben

Torarollen wurden auf der Straße verbrannt. Das Gebäude der Synagoge blieb

insgesamt erhalten, war aber durch die schlimme Schändung und die Zerstörung

der Inneneinrichtung als Gotteshaus nicht mehr benutzbar.

Mit Erlaubnis der Gestapo konnten die letzten jüdischen Familien seit

Februar 1939 ihre Gottesdienst noch in einem der jüdischen Häuser

abhalten.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Synagogengebäude als Schuhfabrik

zweckentfremdet.

Nach 1945 beziehungsweise nach der Abwicklung des Restitutionsverfahrens

in den 1950er-Jahren kam die ehemalige Synagoge in den Besitz eines Landwirtes,

der das Gebäude als Schuppen, Pferde- und Hühnerstall sowie als Holzlagerplatz

und Aufbewahrungsort für landwirtschaftliche

Erzeugnisse verwendete.

Im Mai 1949 fand in Würzburg ein Prozess gegen 15 der an dem Pogrom in

Wiesenfeld im November 1938 Beteiligten statt. Zehn erhielten Gefängnisstrafen

von drei Monaten bis ein einem Jahr und zwei Monaten. Fünf wurden

freigesprochen.

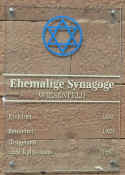

1961 wurde erstmals eine Abbruchgenehmigung für die Synagoge erteilt,

jedoch nicht vollzogen. Ein erneuter Abbruchantrag von 1975 wurde 1980

mit rechtskräftigem Bescheid abgelehnt. 1990 wurde Wiesenfeld in das

bayerische Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. Auf diesem Hintergrund wurde 1993

die ehemalige Synagoge von der Stadt Karlstadt erworben. Im Rahmen der

Dorferneuerung wurde das Gebäude saniert. Seit Abschluss der Sanierung im Juli

1997 wird das Gebäude als Bürgerhaus für kulturelle Zwecke genutzt (Besichtigung über

die Stadt Karlstadt möglich, Tel. 0-9353-79020).

Adresse/Standort der Synagoge: Erlenbacher Straße

/ Schloßmannstraße).

Fotos

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum September 2006)

|

|

|

| Ansichten der

restaurierten Synagoge |

| |

|

|

|

| Eingangstüren

(links von der West, rechts von der Südseite) |

|

| |

|

|

|

|

| Westliche Fassade |

Hinweistafeln am

Gebäude |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Januar 2010:

In Wiesenfeld werden "Stolpersteine"

verlegt - Abschluss der Aktion in Karlstadt und Stadtteilen |

Links:

Plan zur Verlegung der "Stolpersteine" in Wiesenfeld. Links:

Plan zur Verlegung der "Stolpersteine" in Wiesenfeld.

Artikel in der "Main-Post" vom 21. Januar 2010 (Artikel):

"WIESENFELD - Abschluss der Stolperstein-Aktion

Der Kölner Künstler Gunter Demnig kommt am Samstag nach Wiesenfeld – Verlegung zum Gedenken an 22 jüdische Opfer.

Die letzten 22 Stolpersteine im Stadtgebiet Karlstadt wird der Künstler Gunter Demnig am Samstag, 23. Januar, ab 9 Uhr in Wiesenfeld verlegen. Der erste Verlegeort ist vor dem ehemaligen Anwesen Bertha Steigerwald am Kirchberg 6. Elke Kulawek aus Mühlbach und ihre Tochter Anna werden zum Auftakt jiddische Lieder auf Klarinette und Akkordeon spielen.

Mit der Wiesenfelder Verlegung ist die Aktion 'Stolpersteine' in Karlstadt abgeschlossen. Dieser Besuch ist bereits der dritte des Kölner Künstlers in Karlstadt. Wie berichtet, hat Demnig Mitte März 2008 die ersten 17 Stolpersteine an je vier Standorten in Karlstadt und Laudenbach verlegt. Im September folgten zwölf Steine vor neun Anwesen in Laudenbach. Nun kommen die 22 Steine an neun Standorten in Wiesenfeld dazu. Damit werden insgesamt 51 solcher Steine in Karlstadt, Laudenbach und Wiesenfeld einen Platz haben.

Georg Schnabel, Mitglied des Arbeitskreises 'Stolpersteine' unter dem Dach der Volkshochschule, hat die Geschichte der 22 jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Wiesenfeld erforscht und überprüft. Für alle Steine sind Paten gefunden.

'Die Bereitschaft war sehr groß', erklärt Georg Schnabel. Im Vorfeld fand eine Informationsveranstaltung in der ehemaligen Synagoge in Wiesenfeld statt. Auch wurden Gespräche mit den jetzigen Hauseigentümern geführt, um das Einverständnis für die Verlegung einzuholen.

Die Messing-glänzenden Steine, die vor der letzten freigewählten Wohnung des Opfers in den Straßen- und Gehsteigbelag eingelassen werden, sollen die Erinnerung an die früheren Bewohner lebendig erhalten. Künstler Demnig fertigt einen Würfel, der mit einer Messingplatte abschließt. Darauf steht in der Regel der Schriftzug

'Hier wohnte', Name, Geburtsjahr, meist das Datum der Deportation oder des Todes. Finanziert werden die

'Stolpersteine' durch Patenschaften.

Am 23. Januar wird Gunter Demnig die 22 Steine in Wiesenfeld an folgenden Verlegeorten einlassen: Für Bertha Steigerwald am Kirchberg 6, für Mina Kahn am Kirchberg 4, für Bernhard Baumann, Selma Baumann, Marga Baumann und Julius Baumann am Kirchberg 2. Vor dem Anwesen Schätzleinsgasse 1 werden Steine an Heinemann Stern, Mathilde Stern und Flora Stern erinnern. Zum Gedenken an Max Baum, Moses Baum und Ernestine Baum werden in der Karlstadter Straße 16

'Stolpersteine' verlegt.

In der Lohrer Straße 5 liegt künftig ein Stein für Emilie Rosenberger, in der Lohrer Straße 4 werden die

'Stolpersteine' das Gedenken an David Bamberger, Jette Bamberger und Arthur Bamberger lebendig erhalten. In der Lohrer Straße 2 wird Philipp Hanauer, Sali Hanauer und Ida Hanauer gedacht, in der Eckartshofer Straße 7 an Moses Hanauer, Pauline Hanauer und Rosa Hanauer erinnert." |

| |

| Oktober/November

2010: Foto-Ausstellung in der

ehemaligen Synagoge |

Artikel in der "Main-Post" vom 17.

Oktober 2010 (Artikel):

"Mit Fotos die Erinnerung wach halten.

Wiesenfeld. (cs). Um Spurensuche und die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus ging es den beiden Fotografen Herbert Liedel und Helmut Dollhopf. Herausgekommen ist eine interessante Fotodokumentation über die (Nachkriegs-)Geschichte der Synagogen und Friedhöfe im ländlichen Franken. Ein Teil der bemerkenswerten Fotos ist vom 22. Oktober bis 7. November in der Wiesenfelder Synagoge zu sehen.

Herbert Liedel und Helmut Dollhopf haben in ihrer langzeitlichen Betrachtung den Zustand der Synagogen und Friedhöfe vor 25 Jahren mit dem heutigen Erscheinungsbild verglichen. Mit der Gegenüberstellung von Einstigem und Heutigem förderten sie Aufschlussreiches über den Umgang mit den geschichtsträchtigen Gebäuden zutage.

Auch die Synagoge in Wiesenfeld wurde in ihre Betrachtung einbezogen. Zunächst wurde diese als Pferdestall, später als Abstellraum zweckentfremdet, bevor sie umfangreich restauriert wurde und nun vom Gesangverein genutzt wird. Andere jüdische Häuser werden heute noch als Lagerräume genutzt und sind als Gotteshäuser nicht mehr zu erkennen.

Gerade durch die Gegenüberstellung der Fotos schafft es die Ausstellung, mit den Mitteln der Fotografie Geschichtsbewusstsein zu erzeugen und die Erinnerung an den Holocaust wach zu halten. Mit ihrer eindringlichen Bildsprache legen die Aufnahmen ein eigenes Zeugnis ab und regen zum Nachdenken an.

Die Ausstellung ist von Freitag, 22. Oktober, bis Sonntag, 7. November, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags und am Montag, 1. November, von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Ergänzt wird die Ausstellung mit einem Klezmer-Konzert um 19 Uhr am Dienstag, 9. November, dem Tag der Pogrom-Nacht. In der Synagoge in Wiesenfeld wird das aus Würzburg stammende Trio

'Klez'amore' aus Würzburg in die Welt der Klezmermusik einführen und lässt mit ihr sowie jiddischen Liedern die untergegangene Welt im osteuropäischen Schtetl wieder lebendig werden. Dabei verknüpfen die Musiker mit ihrem reichen Instrumentarium die traditionellen Stücke und Tänze mit jazzigen Elementen und entwickeln sie in Richtung Swing in immer wieder überraschende Arrangements weiter.

Karten im Vorverkauf gibt es an der Stadtkasse, Zum Helfenstein 2, 97753 Karlstadt, Tel. (0 93 53) 79 02 25." |

| |

| November 2010:

Veranstaltung in der ehemaligen Synagoge zum

Gedenktafel des Novemberpogroms 1938 |

Artikel von Josef Riedmann in der "Main-Post" vom 11. November

2010 (Artikel):

"WIESENFELD. Einblick in jiddische Seele und Humor vermittelt.

Formation Klez'amore bot ein mitreißendes Konzert in der ehemaligen Synagoge in Wiesenfeld.

Am Gedenktag der Pogromnacht 1938 und zur Erinnerung an die durch den Holocaust untergegangene jüdische Volksmusiktradition veranstaltete das Kulturamt der Stadt Karlstadt in der ehemaligen Synagoge Wiesenfeld ein Konzert mit Klezmermusik und jiddischen Liedern, dargeboten von der Würzburger Formation

Klez'amore.

Das Konzert bildete auch den Abschluss der Bilderausstellung unter dem Titel

'Jerusalem lag in Franken', die über drei Wochenenden in der Synagoge zu sehen war. Die Ausstellungstafeln an den Wänden umrahmten nun nochmals die Konzertbesucher in der Synagoge.

Mit einigen Gedanken zu der wegen der zahlreichen zerstörten Fensterscheiben als Reichkristallnacht bezeichneten Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 leitete Bürgermeister Paul Kruck die Veranstaltung ein. Die von den Nationalsozialisten bewusst gesteuerten Ausschreitungen, bei denen auch die Wiesenfelder Synagoge zerstört und entweiht wurde, sei der Beginn von der Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung zur systematischen Verfolgung gewesen, so Kruck. Mit dem Auslöschen jüdischen Lebens sei auch die Kultur und die Musik der Jahrhunderte hier lebenden Juden für lange Zeit verloren gegangen. Erst seit den 70er Jahren sei über Amerika kommend die Klezmermusik auch in Deutschland wieder bekannt und populär geworden.

Die Gruppe Klez'amore pflegt die ursprünglich aus dem osteuropäischen Raum stammende Volksmusiktradition, die bei Hochzeiten und Feiern der aschkenasischen Juden gespielt wurde. Über Jahrhunderte durch zahlreiche Strömungen beeinflusst wird die Klezmermusik bis heute weiterentwickelt. Auch die Instrumentalformation Klez'amore aus Würzburg mit Ernst-Martin Eras an der Oboe, Armin Höfig an der Gitarre und Stefan Kraneburg am Kontrabass bearbeitet selbst ihr Repertoire, und die Musiker verknüpfen die traditionellen Stücke und Tänze mit jazzigen Einlagen und Swingelementen.

Die von der Gruppe Klez'amore aufgeführten Stücke bestechen durch überaus melodiöse Folgen, die an den menschlichen Gesang erinnern. Liedhaft schmeichelnde Passagen steigern sich zu stakkatoartigen Einwürfen, Tempi variieren mehrfach innerhalb eines Stückes, von langsam getragen bis zu atemberaubend schnellen Tonfolgen. Orientalisch klingende Weisen oder auch Anklänge der Zigeunermusik der Roma sind herauszuhören. Die Stücke scheinen Leben in sich zu haben, sie erzählen förmlich eine Geschichte. Auf dem Programm standen auch Instrumentalstücke mit liturgischem Charakter wie

'Shalom Alechem' mit einer an Gesang erinnernden Melodie, denen meist ein Psalmtext als Thema zu Grunde liegt.

Beeindruckend dargeboten wurden die zahlreichen Hochzeitstänze, die vor Lebensfreude sprühen, meist eine melancholische, an menschliche Verzweiflung erinnernde Passage enthalten, aber dann wieder im Tempo steigen und die Begeisterung ausgelassener Tänzer förmlich spüren lassen.

'The Klezmer Freilach' ist auch im Repertoire des Argentiniers Giora Feidman enthalten, der als einer der populärsten Vertreter der Klezmermusik in Deutschland gilt. Der Freilach, ein fröhliches Stückchen, ist ein Tanz im Zweivierteltakt.

Die drei Interpreten von Klez'amore führten die Konzertbesucher in die Thematik der Klezmermusik ein und erläuterten die Besonderheiten der Stücke. Das Konzertprogramm vermittelte ein stimmiges Bild der Vielfalt der Klezmermusik. Mit sichtlicher Spielfreude und Humor boten sie ihr Repertoire dar. Den Melodiepart übernahm der ausgebildete Oboist Eras, der die schnellen Läufe, die schwierigen Sprünge in den Tonlagen souverän meisterte, gleichzeitig die melodiösen Teile ausdrucksstark interpretierte. Höfig und Kraneburg untermalten die Melodien ihres Kollegen mit routiniertem Gitarrenspiel beziehungsweise mitreißendem Zupfbassspiel.

Bürgermeister Kruck meinte in seinen Schlussworten, 'wir haben drei Meister an ihren Instrumenten erlebt, die uns einen Einblick die jiddische Seele, den Humor und die Kultur der Landjuden vermittelt

haben'." |

| |

|

September 2022:

Nachfahren aus Schweden auf

Spurensuche in Wiesenfeld |

Aus einem Artikel von Wolfgang Dehm in der

"Main-Post" vom 23. September 2022: "Wiesenfeld. Nachfahren aus Schweden

auf Joseph Schloßmanns Spuren in Wiesenfeld.

Im Jahr 1860 wurde der Jude Joseph Schloßmann in Wiesenfeld geboren. Am

Mittwoch besuchte seine in Schweden lebende Urenkelin Maude Schlossmann, die

eigens zur Übergabe des 'Schloßmannblicks' in Sendelbach angereist waren, in

Begleitung ihres Mannes Gösta Kärlin und ihrer Nichte Suzanne Sederowsky den

Geburtsort ihres Urgroßvaters. Dass sie sich Schlossmann schreibt, liegt

daran, dass es in Schweden kein 'ß' gibt. Arrangiert hat das Treffen der

Vorsitzende des Lohrer Geschichtsvereins, Wolfgang Vorwerk.

Vor Ort begrüßte Stadtrat Theo Dittmaier die Gäste aus Schweden sowie einige

Vertreter des Lohrer Geschichtsvereins, mehrere Wiesenfelder und Karlstadts