|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Werneck (Marktgemeinde,

Kreis Schweinfurt)

mit Orten der unmittelbaren Umgebung (heute Ortsteile von Werneck)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Werneck bestand eine jüdische Gemeinde bis zu ihrer Auflösung

im November 1904. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts

zurück. 1677 werden in Werneck die drei jüdischen Familien des Simon,

Abraham und Löw genannt (erster Nachweis).

Im 17./18. Jahrhundert waren durchschnittlich vier bis fünf jüdische

Familien in der Marktgemeinde: 1699 vier Familien (Familien des Joseph, Amsell,

Jacob und Joseph, zusammen mit Frauen, Kindern und Dienstknechten/-boten 26

Personen), 1725 fünf Familien (des Joseph, Jacob alt, Jacob jung, David und

Samuel), 1731 vier, 1746 drei, 1763 vier, 1803 sechs Familien (mit zusammen 28

Personen).

Auch in den heute zur Marktgemeinde Werneck gehörenden Orten Ettleben,

Schraudenbach, Vasbühl

und Zeuzleben lassen sich im 17./18.

Jahrhundert einzelne oder auch mehrere jüdische Personen / Familien nachweisen.

Der älteste Nachweis über Juden im Raum Werneck dürfte aus Schraudenbach

vorliegen, wo 1677/78 Moysed Judt genannt wird, der sich bereits "viele

Jahre" am Ort aufgehalten und 1678 hier ein Haus gekauft hat. Zur

selben Zeit werden genannt: in Zeuzleben Jud Sand (Sander). 1699 leben in

Ettleben Jud Jacob mit seiner Familie, in Schraudenbach die Juden Isacc und

Moyses mit ihren Familien. 1725 sind es in Schraudenbach die Familien des

Pfeufer und Löser, in Ettleben die des Jacob und Michael. 1763 werden

genannt: in Ettleben Moyses Aaron, in Schraudenbach Faust und Wolf Löser, in

Vasbühl Jacob und Meyer.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1817 sieben jüdische Familien (mit 29 Personen), 1839 39 jüdische

Einwohner (10 % der Einwohnerschaft), 1861 sieben Familien, 1871 sieben Familien

(52 jüdische Einwohner, 9,1 % der Einwohnerschaft). Die jüdischen Gewerbetreibenden lebten vom Handel mit Waren und Vieh. Die 1814

beziehungsweise bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 genannten jüdischen Familien waren

vermutlich* Löb Weglein (Warenhändler, gestorben

April 1851), Itzig Kleemann (geb. 1753, Viehhändler, verheiratet, sechs

Kinder), die Brüder Isaak und Lazarus Kleemann (1826/31 als Viehhändler

genannt; Lazarus Kleemann starb 1870/71), die Witwe von Moses Aron Weglein (Warenhandel, vermutlich Mutter von

Moses Weglein), Itzig Federlein (Warenhandel, verheiratet), Berla, die Witwe von

Anschel Moses Friedlich (Hausierhandel), Joel Weglein (verheiratet, zwei

Kinder).

*Die Matrikelliste für Werneck ist abhanden gekommen. Rosenstock

rekonstruierte die Liste aus den jüdischen Familienregistern (Hinweis von E.

Böhrer).

Weitere detaillierte Angaben zu allen jüdischen Familien des 19./20.

Jahrhunderts siehe in der Publikation von Manfred Fuchs (s.Lit.).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), eine Religionsschule und ein rituelles Bad. Das Bad stand einige

Meter links der Synagoge unmittelbar neben dem "alten Werngraben". Das

Badhäuschen wurde im 20. Jahrhundert noch als Werkstatt und Ablage benutzt und

1976/77 abgebrochen. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden im jüdischen

Friedhof in Schwanfeld beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war zeitweise ein

Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe unten:

Ausschreibung der Stelle 1845). Von Bedeutung - auch überregional als Gründer

und Förderer des bayerischen Landeslehrervereins und in seinem Engagement für

die jüdischen Insassen der "Landesirrenanstalt" (Heil- und

Pflegeanstalt) in Werneck und des jüdischen Hospitals in Würzburg - war der 28

Jahre lang in Werneck tätige Lehrer Elieser J. Roos (siehe Beitrag zu

seinem Tod 1907 unten).

In der 1855 im Schloss Werneck Heil- und Pflegeanstalt waren bis zum

Anfang des 20. Jahrhunderts auch jüdische Patienten untergebracht. Nach

Gründung des "Fürsorgevereins für israelitische Nerven- und

Geisteskranke" (1915) wurden diese jedoch in die Anstalt in Lohr

überführt, damit dort durch den Verein u.a. eine zentrale Versorgung mit

koscherer Verpflegung ermöglicht werden konnte.

Auch wenn nach Auflösung der Gemeinde 1904 nur noch wenige jüdische Personen

in Werneck lebten, sind von den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am

Ort geborenen jüdischen Personen aus anderen Orten mehrere deportiert worden:

Von den in Werneck geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Johanna Heinemann geb. Adler (1887), Fanny

Kleemann (1862), Gustav (Gdalja) Sim Kleemann (1881), Max Kleemann (1887), Simon

Kleemann (1864), Jenny Levi geb. Kleemann (1871), Hermine (Nina) Maier geb.

Kleemann (1886), Jacob Roos (1873), Sara Thalheimer geb. Kleemann (1865),

Jeanette Ullmann geb. Kleemann (1857), Josef Weglein (1867), Mina Wiesengrund

geb. Kleemann (1854).

Zur Biographie von Max Kleemann siehe Seite

zu den "Stolpersteinen" in Würzburg.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Wolf Aron Kohn sucht einen jüdischen Lehrer (1845)

Anzeige in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Februar 1845: "Avertissement.

Zu drei Knaben wird auf künftige Ostern ein geprüfter Elementar- und

Religionslehrer gesucht. Unterrichtsfähigkeit in französischer oder

englischer Sprache wird dabei gewünscht. Nähere Auskunft auf frankierte

Anmeldungen gibt W. A. Kohn in Werneck bei Schweinfurt." Anzeige in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Februar 1845: "Avertissement.

Zu drei Knaben wird auf künftige Ostern ein geprüfter Elementar- und

Religionslehrer gesucht. Unterrichtsfähigkeit in französischer oder

englischer Sprache wird dabei gewünscht. Nähere Auskunft auf frankierte

Anmeldungen gibt W. A. Kohn in Werneck bei Schweinfurt."

|

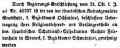

Dem "Schuldienst-Exspektanten" Nathan

Friedenhain in Werneck wird die Religionslehrer- und Vorsängerstelle in

Gnodstadt übertragen (1867)

Anzeige im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von

Unterfranken und Aschaffenburg" vom 6. November 1867:

"Durch Regierungs-Entschließung vom 31. Oktober laufenden Jahres ad

Nr. 40707 ist die von der israelitischen Kultusgemeinde Gnodstadt,

königlichen Bezirksamts Ochsenfurt, beschlossene Übertragung ihrer

Religionslehrer- und Vorsängerstelle an den israelitischen

Schuldienst-Exspektanten Nathan Friedenhain in Werneck,

königlichen Bezirksamts Schweinfurt, genehmigt

worden."

Anzeige im "Königlich Bayerischen Kreis-Amtsblatt von

Unterfranken und Aschaffenburg" vom 6. November 1867:

"Durch Regierungs-Entschließung vom 31. Oktober laufenden Jahres ad

Nr. 40707 ist die von der israelitischen Kultusgemeinde Gnodstadt,

königlichen Bezirksamts Ochsenfurt, beschlossene Übertragung ihrer

Religionslehrer- und Vorsängerstelle an den israelitischen

Schuldienst-Exspektanten Nathan Friedenhain in Werneck,

königlichen Bezirksamts Schweinfurt, genehmigt

worden." |

Zum Tod von Elieser Roos - 28 Jahre jüdischer Lehrer in Werneck

(1907)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1907: "Frankfurt am Main,

30. Januar (1907). Ein Mann von seltenem Werte, ein Talmid Chacham (Gelehrter)

in der tiefsten Bedeutung des Wortes ist uns entrissen worden: Elieser

Roos, der Sohn des weit bekannten Sekretärs der Pekidim in Amsterdam,

Rabbi Jakob Roos – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – hat

am 11. Schwat das Zeitliche gesegnet. In Amsterdam geboren, war es dem

Heimgegangenen vergönnt, zu den Füßen der Größten seiner Zeit.

Rabbiner Jakob Ettlingers und Rabbiner Israel Hildesheimer zum wahrhaften

‚Schüler der Weisen’ zu reifen, und als ein lebendiges Exempel auf

die Weisheit und Charaktergröße zeitigende Macht der jüdischen Lehre

hat sich Elieser Roos in einem geräuschlosen und doch reich gesegneten

Leben bewährt. Achtundzwanzig Jahre hat er in einem bayerischen Landstädtchen,

in Werneck, als Lehrer gewirkt, in seiner Gemeinde nicht nur, sondern darüber

hinaus im Kreise seiner Kollegen ein Mittelpunkt lebendigen geistigen

Strebens, Gründer und Förderer des bayerischen Landeslehrervereins, der

eigentliche Schöpfer des jüdischen Hospitals in Würzburg, vor allem

aber Vater eines jüdischen Hauses, in dem die Menschenliebe in Person ihre Stätte genommen zu haben schien. Die Unglücklichsten aller Unglücklichen,

die jüdischen Insassen der Landesirrenanstalt in Werneck, wissen davon zu

erzählen. In der Atmosphäre seines Hauses sind unter der Obhut einer des

Gatten würdigen Mutter dem Heimgegangenen Söhne und Töchter

herangewachsen, die es im Leben verstanden haben, des Vaters Ideale

weiterzutragen. Um ihnen nahe zu sein, zog der Heimgegangene vor acht

Jahren hierher nach Frankfurt, wo er in dem gleich gesinnten Kreise der

Israelitischen Religionsgesellschaft als einer der besten und

hervorragendsten Träger echten Torageistes geliebt und geehrt ward. Nun

ist er, nach einer glücklich gelungenen Operation, im Begriffe, geheilt

in sein Heim zurückzukehren, plötzlich abberufen worden. An seiner Bahre

kennzeichnete Herr Rabbiner Dr. Breuer in ergreifenden Worten die

Bedeutung des Heimgegangenen als Sohn der Tora, als Charakter, als einen

aus dem Kreise der auserwählten Frommen (?), deren leider bei uns

immer weniger werden. Herr Rektor Falk widmete namens des bayerischen

Landeslehrervereins Worte der Verehrung und des Dankes.

Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar 1907: "Frankfurt am Main,

30. Januar (1907). Ein Mann von seltenem Werte, ein Talmid Chacham (Gelehrter)

in der tiefsten Bedeutung des Wortes ist uns entrissen worden: Elieser

Roos, der Sohn des weit bekannten Sekretärs der Pekidim in Amsterdam,

Rabbi Jakob Roos – das Andenken an den Gerechten ist zum Segen – hat

am 11. Schwat das Zeitliche gesegnet. In Amsterdam geboren, war es dem

Heimgegangenen vergönnt, zu den Füßen der Größten seiner Zeit.

Rabbiner Jakob Ettlingers und Rabbiner Israel Hildesheimer zum wahrhaften

‚Schüler der Weisen’ zu reifen, und als ein lebendiges Exempel auf

die Weisheit und Charaktergröße zeitigende Macht der jüdischen Lehre

hat sich Elieser Roos in einem geräuschlosen und doch reich gesegneten

Leben bewährt. Achtundzwanzig Jahre hat er in einem bayerischen Landstädtchen,

in Werneck, als Lehrer gewirkt, in seiner Gemeinde nicht nur, sondern darüber

hinaus im Kreise seiner Kollegen ein Mittelpunkt lebendigen geistigen

Strebens, Gründer und Förderer des bayerischen Landeslehrervereins, der

eigentliche Schöpfer des jüdischen Hospitals in Würzburg, vor allem

aber Vater eines jüdischen Hauses, in dem die Menschenliebe in Person ihre Stätte genommen zu haben schien. Die Unglücklichsten aller Unglücklichen,

die jüdischen Insassen der Landesirrenanstalt in Werneck, wissen davon zu

erzählen. In der Atmosphäre seines Hauses sind unter der Obhut einer des

Gatten würdigen Mutter dem Heimgegangenen Söhne und Töchter

herangewachsen, die es im Leben verstanden haben, des Vaters Ideale

weiterzutragen. Um ihnen nahe zu sein, zog der Heimgegangene vor acht

Jahren hierher nach Frankfurt, wo er in dem gleich gesinnten Kreise der

Israelitischen Religionsgesellschaft als einer der besten und

hervorragendsten Träger echten Torageistes geliebt und geehrt ward. Nun

ist er, nach einer glücklich gelungenen Operation, im Begriffe, geheilt

in sein Heim zurückzukehren, plötzlich abberufen worden. An seiner Bahre

kennzeichnete Herr Rabbiner Dr. Breuer in ergreifenden Worten die

Bedeutung des Heimgegangenen als Sohn der Tora, als Charakter, als einen

aus dem Kreise der auserwählten Frommen (?), deren leider bei uns

immer weniger werden. Herr Rektor Falk widmete namens des bayerischen

Landeslehrervereins Worte der Verehrung und des Dankes.

Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Judenfreundliche Gesinnung eines

Landrichters (1869)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Dezember 1869: "Werneck

(Bayern), Ende November (1869). Bei der jüngsten Landtagswahl redete Herr

Landrichter Fuller die israelitischen Wähler mit folgenden Worten an

(hebräisch und deutsch): 'Auch wenn Berge und Hügel wanken, wird

meine Liebe und mein Bund von euch nicht weichen.' (Zitat aus Jesaja

54,10). Der Herr Landrichter sprach diese Worte hebräisch, ohne die

Übersetzung beizufügen. Dieser gelehrte Mann, welcher fünf fremde

Sprachen geläufig spricht, zeichnet sich ebenso durch seine

Gerechtigkeit, seine Humanität, durch seine Menschenfreundlichkeit und

Wohltätigkeit aus. Er wird daher in unserer ganzen Gegend ebenso geliebt

wie geachtet. Namentlich sind ihm die Israeliten in inniger Liebe und

Verehrung zugetan." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Dezember 1869: "Werneck

(Bayern), Ende November (1869). Bei der jüngsten Landtagswahl redete Herr

Landrichter Fuller die israelitischen Wähler mit folgenden Worten an

(hebräisch und deutsch): 'Auch wenn Berge und Hügel wanken, wird

meine Liebe und mein Bund von euch nicht weichen.' (Zitat aus Jesaja

54,10). Der Herr Landrichter sprach diese Worte hebräisch, ohne die

Übersetzung beizufügen. Dieser gelehrte Mann, welcher fünf fremde

Sprachen geläufig spricht, zeichnet sich ebenso durch seine

Gerechtigkeit, seine Humanität, durch seine Menschenfreundlichkeit und

Wohltätigkeit aus. Er wird daher in unserer ganzen Gegend ebenso geliebt

wie geachtet. Namentlich sind ihm die Israeliten in inniger Liebe und

Verehrung zugetan." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Die Verdienste des Kaufmannes Wolf Aron Kohn beim Aufbau einer

Distrikts-Sparkasse in Werneck 1839-1843

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Mai 1843: "Ehren-Lohn.

Im Bezirke des königlichen Landgerichts Werneck wurde zu Anfang des

Jahres 1839 eine Distrikts-Sparkasse gegründet, welche ohne weitere

Fonds, als welche die Einlagen und der Kredit des haftenden Bezirkes

darboten, in der erfreulichsten Weise ihre Wirksamkeit entfaltete, und am

Schlusse des vorigen Jahres mit einem Einlagenkapitale von 26.903 Gulden 9

Kreuzer, dann mit einem Aktivstande von 27.611 Gulden 11 Kreuzer, sonach

mit einem Aktiv-Überschusse von 708 Gulden 2 Kreuzer abschloss. Diesen

erfreulichen Stand der wohltätigen Anstalt verdankte das Landgericht

vorzugsweise – einem Juden, nämlich dem israelitischen Kaufmanne Wolf

Aron Kohn in Werneck, welcher bei Einführung der Sparkasse von Seite der

Plenarversammlung des Distrikts-Armen-Pflegschaftsrates auf ihn als

Kassierer gefallene Wahl ohne alle Vergütung, bloß zur Förderung der

guten Sache, auf drei Jahre annahm, und während dieser Periode seine

Stelle mit der größten Sorgfalt, Pünktlichkeit und Uneigennützigkeit

versah, und außer der Mühe und Sorge auch vielfältige Störungen seines

Handelsgeschäftes zum Opfer brachte. Nach Verlauf der drei Jahre wurde

dem Kassierer Kohn ein angemessenes Honorar für die Verwaltung, wenn er

zu deren Fortführung sich verstehe, angeboten, er lehnte aber jede Vergütung

ab, und übernahm unentgeltlich noch für ein weiteres Jahr die in gleich

rühmlicher Weise fortgeführte Verwaltung. Diesem Ehrenmann wurde der

alljährliche Dank der Plenarversammlung des Bezirkes und die rühmlichste

Anerkennung von Seite der Bezirksobrigkeit und der vorgesetzten königlichen

Kreisregierung zu Teil, und jetzt wo er nach vier

Jahren treuen und uneigennützigen Wirkens mit dem erwähnten günstigen

Resultate die Kassaverwaltung in andere Hände übergab, gebührt ihm auch

die öffentliche dankbare Anerkennung, welche der unterzeichnete Vorstand

der Sparkasse-Anstalt hiermit auszusprechen, für Pflicht hält. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. Mai 1843: "Ehren-Lohn.

Im Bezirke des königlichen Landgerichts Werneck wurde zu Anfang des

Jahres 1839 eine Distrikts-Sparkasse gegründet, welche ohne weitere

Fonds, als welche die Einlagen und der Kredit des haftenden Bezirkes

darboten, in der erfreulichsten Weise ihre Wirksamkeit entfaltete, und am

Schlusse des vorigen Jahres mit einem Einlagenkapitale von 26.903 Gulden 9

Kreuzer, dann mit einem Aktivstande von 27.611 Gulden 11 Kreuzer, sonach

mit einem Aktiv-Überschusse von 708 Gulden 2 Kreuzer abschloss. Diesen

erfreulichen Stand der wohltätigen Anstalt verdankte das Landgericht

vorzugsweise – einem Juden, nämlich dem israelitischen Kaufmanne Wolf

Aron Kohn in Werneck, welcher bei Einführung der Sparkasse von Seite der

Plenarversammlung des Distrikts-Armen-Pflegschaftsrates auf ihn als

Kassierer gefallene Wahl ohne alle Vergütung, bloß zur Förderung der

guten Sache, auf drei Jahre annahm, und während dieser Periode seine

Stelle mit der größten Sorgfalt, Pünktlichkeit und Uneigennützigkeit

versah, und außer der Mühe und Sorge auch vielfältige Störungen seines

Handelsgeschäftes zum Opfer brachte. Nach Verlauf der drei Jahre wurde

dem Kassierer Kohn ein angemessenes Honorar für die Verwaltung, wenn er

zu deren Fortführung sich verstehe, angeboten, er lehnte aber jede Vergütung

ab, und übernahm unentgeltlich noch für ein weiteres Jahr die in gleich

rühmlicher Weise fortgeführte Verwaltung. Diesem Ehrenmann wurde der

alljährliche Dank der Plenarversammlung des Bezirkes und die rühmlichste

Anerkennung von Seite der Bezirksobrigkeit und der vorgesetzten königlichen

Kreisregierung zu Teil, und jetzt wo er nach vier

Jahren treuen und uneigennützigen Wirkens mit dem erwähnten günstigen

Resultate die Kassaverwaltung in andere Hände übergab, gebührt ihm auch

die öffentliche dankbare Anerkennung, welche der unterzeichnete Vorstand

der Sparkasse-Anstalt hiermit auszusprechen, für Pflicht hält.

Werneck in Unterfranken am 4. Mai 1843. Ihl, königliche

bayerischer Landrichter." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Frau N. Friedenhain vertriebt Weine aus dem Heiligen

Land (1872)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1872: "Koscherer

Wein zu Pessach aus der Heiligen Stadt Jerusalem - sie möge gebaut und

errichtet werden -. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. April 1872: "Koscherer

Wein zu Pessach aus der Heiligen Stadt Jerusalem - sie möge gebaut und

errichtet werden -.

Da die Weinlese in ganz Deutschland dieses Jahr missglückte, wurden

mir von Jerusalem einige Fässer Wein zum Verkauf zugeschickt, welche

unter Aufsicht der Mitglieder des Rabbinatsgerichtes unserer Gemeinde

angestochen und in Flaschen abgelassen werden. Jede einzelne Falsche ist

mit dem Siegel der hiesigen Mitglieder des Rabbinatsgerichtes

versehen. Damit jeder, der Gewicht darauf legt, die Weisungen zu

erfüllen und vier Becher mit gutem Wein und noch dazu von den

Früchten des Heiligen Landes sich denselben anschaffen kann, habe ich

den Preis pro Flasche bloß auf 1 Gulden festgestellt. In Anbetracht, dass

die Zeit bis Pessach kurz ist, wird jeder gebeten, seine

Bestellungen portofrei bald möglichst per Adresse A.J. Roos jr.

Amsterdam, Papenburgerstraat V,433 zu machen. Ferner nehmen Bestellungen

entgegen die Herren J. Kaufmann, Buchhändler, Frankfurt am Main und

Salomon Levy, Weinhändler, Peterstraße 25, Hamburg und Frau N.

Friedenhain in Werneck, Bayern).

(Der Unterzeichnete bezeugt auf Verlangen, dass ihm das Koscher-Zertifikat

des rühmlichst bekannten Rabbiner Mayer Auerbach - sein Licht leuchte,

Oberhaupt des Rabbinatsgerichtes in der heiligen Stadt Jerusalem - sie

möge gebaut und errichtet werden, schnell, in unseren Tagen - in

Abschrift vorliegt). Dr. Lehmann." |

Über

die Betreuung der jüdischen Patienten der Anstalt Werneck

Diskussion um die Einführung einer koscheren Küche und

die seelsorgerliche Betreuung der jüdischen Patienten in der

Anstalt Werneck für die dortigen jüdischen Patienten (1877)

In Werneck wurde 1853/55 das barocke Schloss zu einer Heil- und Pflegeanstalt für

psychisch Kranken umgebaut. Am 1. Oktober 1855 konnte die Heil- und

Pflegeanstalt unter ihrem ersten Direktor Dr. Bernhard von Gudden ihre Arbeit

aufnehmen. Damit ist Werneck Sitz eine der ältesten psychiatrischen Klinken

Deutschlands. 1940 wurden die rund 800 Patienten der Heil- und Pflegeanstalt im

Rahmen der "Euthanasie"-Aktionen der NS-Zeit ermordet. Heute ist die

Psychiatrische Klinik in einem modernen Neubau untergebracht. Im Schloss

befindet sich eine Orthopädische Fachklinik.

1877 erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" ein Artikel, in dem

die Frage nach der Einrichtung einer koscheren Küche und die seelsorgerliche

Betreuung der jüdischen

Patientinnen und Patienten der Heil- und Pflegeanstalt diskutiert wurde:

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1877: "Werneck. Ich komme nun

zur Besprechung des von Herrn Rosenbaum gemachten Vorschlages, ‚eine Küche

mit koscherer Einrichtung in der Anstalt zu Werneck zu errichten’. Die

Erlaubnis hierzu, glaubt Herr Rosenbaum, ‚dürfte bei der allgemein

anerkannten humanen Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg zu

erlangen sein und zwar umso mehr, als der Herr Direktor der Anstalt

Werneck die Zweckmäßigkeit einer solche Einrichtung hoffentlich

begutachten wird usw.’. Von der Humanität des Direktoriums der hiesigen

Anstalt hatte ich oft Gelegenheit, mich persönlich zu überzeugen und

auch der jüngste Pessach (Pessachfest) lieferte mir neue Beweise davon.

Wenn ein nichtjüdisches Direktorium für seine jüdischen Insassen sich

Mazzot (Mazzen) kommen lässt, wenn es ferner sein Wärterpersonal gerne

zur Begleitung einzelner jüdischer Kranken in die Synagoge und in die

Privathäuser, in welch’ letztere jene Kranken während des Pesachfestes

die koschere Kost bekamen, zur Verfügung stellt, so kann es wohl keinem

Zweifel unterliegen, dass ein solches Direktorium es im vollsten Maße

verdient, human genannt zu werden. Jedoch die Humanität der

Kreis-Regierung in dieser Beziehung müsste mir erst erweisen werden, wenn

ich darauf Projekte bauen soll. Während für die Angehörigen

katholischer und protestantischer Konfession je ein Geistlicher von der

Kreisregierung in der Anstalt angestellt ist und von ihr ihre Besoldung

erhalten, geschieht, trotzdem die hiesige Kultusgemeinde stets im Besitze

eines Religionslehrers war und ist und die Funktion eines jüdischen

Geistlichen für die Anstalt leicht mit dieser Stelle in Verbindung zu

bringen wäre, für die Seelsorge der jüdischen Kranken gar nichts. Ich

verweise auf das Kreisamtsblatt pro 76 Nr. 149 Seite 30, Absatz 8, wo es

heißt: ‚Von den Einnahmsposten wurde hiernach nur noch der Betrag von

Mark 394 97 Pfennig Zuschuss aus der Pfarrunterstützungskasse in Nürnberg

für den protestantischen Hausgeistlichen beanstandet. Auf Antrage des

Ausschusses usw. wurde auf diesen Zuschuss verzichtet, da die

Kirchenkollekte für den protestantischen Hausgeistlichen in Werneck, weil

für einen Kreisbeamten bestimmt, allenthalben und mit Recht sehr

unbeliebt sei, und bei ihrer Beseitigung ein reicheren Zufluss aus der jährlichen

Hauskollekte für arme Irre zu erwarten stehe.’ Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1877: "Werneck. Ich komme nun

zur Besprechung des von Herrn Rosenbaum gemachten Vorschlages, ‚eine Küche

mit koscherer Einrichtung in der Anstalt zu Werneck zu errichten’. Die

Erlaubnis hierzu, glaubt Herr Rosenbaum, ‚dürfte bei der allgemein

anerkannten humanen Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg zu

erlangen sein und zwar umso mehr, als der Herr Direktor der Anstalt

Werneck die Zweckmäßigkeit einer solche Einrichtung hoffentlich

begutachten wird usw.’. Von der Humanität des Direktoriums der hiesigen

Anstalt hatte ich oft Gelegenheit, mich persönlich zu überzeugen und

auch der jüngste Pessach (Pessachfest) lieferte mir neue Beweise davon.

Wenn ein nichtjüdisches Direktorium für seine jüdischen Insassen sich

Mazzot (Mazzen) kommen lässt, wenn es ferner sein Wärterpersonal gerne

zur Begleitung einzelner jüdischer Kranken in die Synagoge und in die

Privathäuser, in welch’ letztere jene Kranken während des Pesachfestes

die koschere Kost bekamen, zur Verfügung stellt, so kann es wohl keinem

Zweifel unterliegen, dass ein solches Direktorium es im vollsten Maße

verdient, human genannt zu werden. Jedoch die Humanität der

Kreis-Regierung in dieser Beziehung müsste mir erst erweisen werden, wenn

ich darauf Projekte bauen soll. Während für die Angehörigen

katholischer und protestantischer Konfession je ein Geistlicher von der

Kreisregierung in der Anstalt angestellt ist und von ihr ihre Besoldung

erhalten, geschieht, trotzdem die hiesige Kultusgemeinde stets im Besitze

eines Religionslehrers war und ist und die Funktion eines jüdischen

Geistlichen für die Anstalt leicht mit dieser Stelle in Verbindung zu

bringen wäre, für die Seelsorge der jüdischen Kranken gar nichts. Ich

verweise auf das Kreisamtsblatt pro 76 Nr. 149 Seite 30, Absatz 8, wo es

heißt: ‚Von den Einnahmsposten wurde hiernach nur noch der Betrag von

Mark 394 97 Pfennig Zuschuss aus der Pfarrunterstützungskasse in Nürnberg

für den protestantischen Hausgeistlichen beanstandet. Auf Antrage des

Ausschusses usw. wurde auf diesen Zuschuss verzichtet, da die

Kirchenkollekte für den protestantischen Hausgeistlichen in Werneck, weil

für einen Kreisbeamten bestimmt, allenthalben und mit Recht sehr

unbeliebt sei, und bei ihrer Beseitigung ein reicheren Zufluss aus der jährlichen

Hauskollekte für arme Irre zu erwarten stehe.’

Deutlich ist aus obiger Stelle ersichtlich, dass auch der protestantische

Geistliche, trotzdem die katholische Konfession hier vorherrschend und die

protestantische die Minorität bildet, nunmehr gänzlich von der

Kreis-Regierung besoldet wird. Und fragen wir uns, warum geschieht denn für

unsere jüdischen Glaubensgenossen in dieser Beziehung gar nichts, bildet

sie etwa eine ganz verschwindende Minorität? Ich glaube leider diese

Frage verneinen zu dürfen. Denn, wenn ich es auch gerne vermied, jene von

mir im engeren Kreise aufgestellte Behauptung, als seien an 90 jüdische

Kranke in der hiesigen Anstalt, der Öffentlichkeit wiederzugeben, da jene

Behauptung bloß der Äußerung eines Arztes entnommen, ich selbst aber

die Zahl der Kranken nicht kenne, da ich von dem Hier sein eines jüdischen

Kranken erst dann in Kenntnis gesetzt werde, wenn sein trauriges Dasein

schon geendet und seine Bestattung nach jüdischem Ritus erforderlich

wird, eine gedruckte Statistik mir aber nicht zu Gebote steht. So bin ich

dennoch überzeugt, dass ihre Anzahl eine beträchtliche zu nennen ist.

Ich verweise hier auf Nr. 199, Seite 30, Absatz 12, des Kreisamtsblattes

pro 76, woraus hervorgeht, dass im Jahre 76 drei Einprüfungen in die

hiesige Anstalt stattgefunden, wovon wir mir bekannt ist, wenigstens einer

dieser Pfründer ein Glaubensgenossen ist. Aus obiger Stelle ist ferner

ersichtlich, dass für das Jahr 77 ebenfalls drei Einpfründungen

beantragt sind, wovon 1 abschlägig beschieden, 2 dagegen genehmigt,

darunter die ‚des 44 Jahre alten Elias Stern von Brünau’, der mir

zwar unbekannt, aber dem Namen nach Jude zu sein scheint. Es ist mithin

zur Evidenz bewiesen, dass sohl in 76 als 77 von 3 Pfründen einer Jude

ist, welches Verhältnis immer auffallend erscheinen muss.

Ich will nun durchaus mit dem oben gesagten der Kreisregierung keinen

Vorwurf gemacht haben, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wenn die

Besoldung oder wenigstens doch die Genehmigung zur Anstellung eines jüdischen

Geistlichen für die hiesige Anstalt von kompetenter Stelle angeregt würde,

eine bejahende Antwort zu erwarten wäre. Es wäre sogar sehr wünschenswert

selbst dann, wenn, was ich nicht bezweifle, unser Projekt zur Ausführung

gelangt und Würzburg ein jüdisches Spital erhält, für die in der

Anstalt verbleibenden |

Kranken,

die Anstellung eines jüdischen Geistlichen bei der Kreis-Regierung zu

beantragen. Dass man aber der Kreis-Regierung zumuten soll, zur Errichtung

einer Küche mit koscherer Einrichtung in ihrer Anstalt ihre Genehmigung

herzugeben, das ist meines Erachtens ihrer Humanität zuviel zugemutet. Außerdem

aber lässt sich dieser Projekt hier schwerer ausführen, als sich’s

Herr Rosenbaum denkt, schon deswegen, weil kein Arzt es gestatten wird,

dass man seinen Patienten Fleisch, das mehrere Tage alt ist (da wir das

Fleisch von Theilheim beziehen, dort aber höchstens zweimal in der Woche

geschlachtet wird), verabreicht. Aber selbst wenn alle dieser

Schwierigkeiten für uns nicht vorhanden wären, so weiß doch Herr

Rosenbaum als wohl geschulter Talmudist, was es heißt … und dieses ist

auch hier anwendbar. Wenn wir ein jüdisches Spital bauen, worin auch Gemütskranke

Aufnahme finden, so ist dadurch sowohl den bisherigen Insassen des

Juliusspitals als auch denen der hiesigen Anstalt geholfen, wenn wir aber

hier eine koschere Küche errichten, wird dann auch die

Juliusspitalverwaltung ihre Genehmigung zur Errichtung einer koscheren Küche

in ihrer Anstalt geben? So weit glaube ich doch nicht, dass sich Herr

Rosenbaum versteigt! Und man kann doch eher Geisteskranke in einem jüdischen

Spital unterbringen, als dass man, unserer koscheren Küche wegen, Kranke

mit gesundem Verstande in einer Irrenanstalt unterbringt. Und wie

beseitigt Herr Rosenbaum meine Bedenken wegen der Selektion und der

Abgeschlossenheit von der jüdischen Welt, selbst in dem Augenblicke, wenn

sich die Seele vom Körper verabschiedet und es dem Sterbenden wohl tun würde,

‚die Tröstungen seiner Religion’, wie es andere Konfessionen nennen,

zu erhalten? Kranken,

die Anstellung eines jüdischen Geistlichen bei der Kreis-Regierung zu

beantragen. Dass man aber der Kreis-Regierung zumuten soll, zur Errichtung

einer Küche mit koscherer Einrichtung in ihrer Anstalt ihre Genehmigung

herzugeben, das ist meines Erachtens ihrer Humanität zuviel zugemutet. Außerdem

aber lässt sich dieser Projekt hier schwerer ausführen, als sich’s

Herr Rosenbaum denkt, schon deswegen, weil kein Arzt es gestatten wird,

dass man seinen Patienten Fleisch, das mehrere Tage alt ist (da wir das

Fleisch von Theilheim beziehen, dort aber höchstens zweimal in der Woche

geschlachtet wird), verabreicht. Aber selbst wenn alle dieser

Schwierigkeiten für uns nicht vorhanden wären, so weiß doch Herr

Rosenbaum als wohl geschulter Talmudist, was es heißt … und dieses ist

auch hier anwendbar. Wenn wir ein jüdisches Spital bauen, worin auch Gemütskranke

Aufnahme finden, so ist dadurch sowohl den bisherigen Insassen des

Juliusspitals als auch denen der hiesigen Anstalt geholfen, wenn wir aber

hier eine koschere Küche errichten, wird dann auch die

Juliusspitalverwaltung ihre Genehmigung zur Errichtung einer koscheren Küche

in ihrer Anstalt geben? So weit glaube ich doch nicht, dass sich Herr

Rosenbaum versteigt! Und man kann doch eher Geisteskranke in einem jüdischen

Spital unterbringen, als dass man, unserer koscheren Küche wegen, Kranke

mit gesundem Verstande in einer Irrenanstalt unterbringt. Und wie

beseitigt Herr Rosenbaum meine Bedenken wegen der Selektion und der

Abgeschlossenheit von der jüdischen Welt, selbst in dem Augenblicke, wenn

sich die Seele vom Körper verabschiedet und es dem Sterbenden wohl tun würde,

‚die Tröstungen seiner Religion’, wie es andere Konfessionen nennen,

zu erhalten?

Datum betone ich’s nochmals: zersplittern wir unsere Kräfte nicht,

geben wir uns nicht Illusionen hin, um die Hauptsache dadurch zu

vergessen. Vereinigen wir vielmehr unsere Kräfte und vereinigen wir uns

mit dem Gedanken, dass der Bau eines jüdischen Spitals in Würzburg möglich

und ausführbar ist, dann werden wir gerne über alle Schwierigkeiten

hinweg energisch unser Vorhaben ausführen. Wir dürfen unser jetziges

Vorhaben nicht mit dem Schomer HaDat-Verein vergleichen, der durch

Mangel an Energie einschlief, oder besser gesagt, nicht zum Leben kam. Hätte

Herr Rosenbaum damals dafür gesammelt und die Sammlung hätte keinen

Anklang gefunden, dann wäre er vielleicht berechtigt gewesen, daraus zu

argumentieren, dass unsere Zeit für religiöse Projekte nicht fassbar

sei, aber, soviel mir davon bekannt ist, existierte der Verein bloß auf

dem Papiere, zur Inanspruchnahme der Tatkraft unserer Glaubensgenossen hat

man die Energie nicht besessen. Ich gebe gerne zu, dass wir nicht in der

guten alten Zeit leben, wo jeder für Tora und Gottesfurcht begeistert

war, aber in Bezug auf Wohltätigkeit glaube ich stet die Jetztzeit der

guten alten Zeit nicht nach! Man muss nur ein Projekt richtig behandeln

und uns die Eigenschaft des

Patriarchen Abraham vor Augen halten – wenig sprechen und viel tun! Jede

Sache hat ihre Licht- und Schattenseite und je mehr wir die Schattenseite

betrachten, umso schwieriger wird uns aller Anfang werden.

Darum! Seien wir nicht müßig und sehen es ruhig mit an, dass deshalb,

weil es uns an Energie fehlt, große Verstöße gegen unsere heilige

Religion vorkommen! Bieten wir uns vielmehr die brüderliche Hand zur

gemeinsamen Unterstützung unseres Projektes, dann werden die

vorzunehmenden Sammlungen auch das gewünschte Resultat liefern, so wird Würzburg

ein jüdisches Spital erhalten und Mit- und Nachwelt werden unser Händewerk

anerkennen! Das walte Gott! E.J.

Roos, Lehrer." |

Die jüdischen Patienten in der

Anstalt Werneck werden in die Anstalt in Lohr überführt (1915) und von einem

neu gegründeten Verein betreut

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1915:

"Würzburg, 14. Juli (1915). Die zuständigen Rabbinate für Werneck

und Lohr unterbreiteten, unter Verständigung und Zustimmung aller

unterfränkischen Rabbiner, der Königlichen Regierung das Ansuchen, dass

diejenigen Insassen der Anstalt Werneck, die rituell verköstigt zu

sein wünschen, nach Lohr übergeführt werden, dass ferner in Zukunft

sämtliche israelitische Geisteskranke des Kreises Unterfranken, die

entweder selbst den Antrag auf rituelle Verpflegung stellen, oder für die

seitens ihrer Familien ein solcher Antrag gestellt wird, gleich bei ihrer

Aufnahme der Anstalt in Lohr zugewiesen werden. Dieses Gesuch wurde durch

Regierungs-Entschließung vom 14. März 1915 genehmigt. Um die Einrichtung

in Lohr auf eine feste Basis zu stellen, sind beträchtliche Mittel

erforderlich, die nur durch Gründung eines Vereins und Inanspruchnahme

des jüdischen Wohltätigkeitssinnes aufgebracht werden können. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1915:

"Würzburg, 14. Juli (1915). Die zuständigen Rabbinate für Werneck

und Lohr unterbreiteten, unter Verständigung und Zustimmung aller

unterfränkischen Rabbiner, der Königlichen Regierung das Ansuchen, dass

diejenigen Insassen der Anstalt Werneck, die rituell verköstigt zu

sein wünschen, nach Lohr übergeführt werden, dass ferner in Zukunft

sämtliche israelitische Geisteskranke des Kreises Unterfranken, die

entweder selbst den Antrag auf rituelle Verpflegung stellen, oder für die

seitens ihrer Familien ein solcher Antrag gestellt wird, gleich bei ihrer

Aufnahme der Anstalt in Lohr zugewiesen werden. Dieses Gesuch wurde durch

Regierungs-Entschließung vom 14. März 1915 genehmigt. Um die Einrichtung

in Lohr auf eine feste Basis zu stellen, sind beträchtliche Mittel

erforderlich, die nur durch Gründung eines Vereins und Inanspruchnahme

des jüdischen Wohltätigkeitssinnes aufgebracht werden können.

Am 20. Juni 1915 wurde nun in Würzburg ein 'Verein zur Ermöglichung

der rituellen Verpflegung israelitischer Nerven- und Geisteskranker im

Regierungsbezirke Unterfranken und Aschaffenburg' gegründet und die

Eintragung des Vereins in das Vereinsregister beschlossen. Zweck des

Vereins ist nach § 1 der Statuten die Fürsorge für die jüdischen

Nerven- und Geisteskranken, welche in den im Regierungsbezirk Unterfranken

und Aschaffenburg bestehenden Kreisanstalten untergerbacht sind, im Sinne

der Versorgung mit ritueller Kost und die Ermöglichung derselben durch

die notwendigen Schritte bei der Königliche Behörde, durch die

Bereitstellung der notwendigen Mittel und durch Bestellung von Organen zur

geeigneten Ausführung. Die Verpflegung muss in strengster Wahrung der

Vorschriften des Schulchan Aruch erfolgen. Mitglieder des Vereins

können nach $ 2 der Statuten einzelne Personen, Vereine und Gemeinden

werden. Der Mitgliederbeitrag beträgt für eine einzelne Person

mindestens 2 Mark fürs Jahr. Der Beitrag der Vereine und Gemeinden ist in

das Belieben derselben gestellt, beträgt bei Gemeinden jedoch mindestens

10 Mark. In die Vorstandschaft wurden gewählt: Distriktsrabbiner Dr.

Breuer in Aschaffenburg als Vorsitzender, Distriktsrabbiner Dr. Stein in Schweinfurt

als stellvertretender Vorsitzender, Lehrer Israel Wahler in Hörstein

als Schriftführer, Kaufmann Bernhard Hirsch in Lohr als Kassier, Kaufmann

Samuel Gundersheimer in Würzburg als Beisitzer, Fabrikbesitzer Nathan

Mayer in Aschaffenburg und Kaufmann Hermann Weichselbaum in Dettelbach als

Ersatzmänner. - Wenn auch in dieser schweren Zeit die jüdische

Wohltätigkeit stark in Anspruch genommen ist, so ist doch anzunehmen,

dass die Einrichtung in Lohr im Hinblick auf ihre Wichtigkeit des

wohlwollenden Interesses weiter Kreise gewiss sein dürfte, zumal sie

insofern in das Gebiet der Kriegsfürsorge fällt, als infolge des Krieges

- wie dies von sachverständiger Seite bestätigt wird - leider eine sich

vergrößernde Zahl von Nervenkranken zu gewärtigen sein

dürfte." |

| |

| Weitere Texte zu dem oben genannten, 1915

gegründeten Verein, später unter dem Namen "Fürsorgeverein für

israelitische Nerven- und Geisteskranke" siehe bei Aschaffenburg - Texte

zur Geschichte der jüdischen Gemeinde. |

Bericht von 1934

Werneck gehört zu den "ausgestorbenen" jüdischen

Gemeinden

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

September 1934:

"So sind die jüdischen Gemeinden in Bonnland,

Bischwind, Werneck,

Euerbach und in anderen Orten ganz ausgestorben. Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

September 1934:

"So sind die jüdischen Gemeinden in Bonnland,

Bischwind, Werneck,

Euerbach und in anderen Orten ganz ausgestorben.

In langsamer Fahrt durchquere ich diese Dörfer. Ich suche nach einstigen

jüdischen Häusern und finde sie. Auch wenn ich nicht die Stelle am Türpfosten

sehe, wo früher die Mesusah befestigt war. Vor solchen Häusern schlägt mein

Gefühl aus wie die Wünschelrute, wenn sie auf wertvolle Erzadern stößt. Mein

sicheres Gefühl sagt mir deutlich, dass dort jüdisches Leid gewohnt und da in

stiller Freude Sabbatruhe gehalten wurde. Die alten Zeiten rühren mich

geisterhaft an. Und mein Blick trübt sich und mein Herz flattert." |

Zur Geschichte der Synagoge

Ein Betraum in einem der jüdischen Häuser war in Werneck vorhanden.

Nach Angaben von E. Böhrer (recherchiert auf Grund eines Dokumentes von 1817 im

Staatsarchiv Würzburg; Mitteilung vom 10.5.2018) wurde ein

"Bethzimmer" um 1767 eingerichtet und war 1817 in einem "sehr

elenden und baufälligen" Zustand. Möglicherweise wurde der Betraum

daraufhin erneuert oder ein anderer Betraum eingerichtet, jedoch sind dazu keine

Angaben vorhanden. Dieser war bis um 1900

Zentrum des jüdischen Gemeindelebens am Ort. Nach Auflösung der jüdischen

Gemeinde 1904 wurde auch die Synagoge geschlossen. Der aus Sandstein gefertigte

und in Ölfarbe gefasste Aron-Ha-Kodesch (Toraschrein) der Synagoge Werneck kam

in die 1906/07 neu erbaute Synagoge nach Geroda,

die am 16. August 1907 feierlich eingeweiht wurde. Bei der Zerstörung der

Inneneinrichtung der Synagoge in Geroda dürfte der Wernecker Toraschrein

vermutlich zerstört worden sein.

Adresse/Standort der Synagoge: Auf dem Grundstück

hinter dem heutigen Gebäude Schönbornstraße 3 (ehemalige Hauptstraße 23)

Fotos

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988. 1992 2. Aufl. S. 135. |

| "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust". First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel. S. 427.

|

| Dirk Rosenstock (Bearbeiter): Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche

Quelle. Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Bd. 13. Würzburg

2008 S. 245. |

|  Manfred

Fuchs: Chronik der jüdischen Gemeinde von Werneck. Spuren jüdischen

Lebens. 1677-1904. Hrsg. vom Historischen Verein Markt Werneck e.V. 2010. (=

Band 19 der Landeskundlichen Schriftenreihe zur Geschichte des Oberen

Werntals). Manfred

Fuchs: Chronik der jüdischen Gemeinde von Werneck. Spuren jüdischen

Lebens. 1677-1904. Hrsg. vom Historischen Verein Markt Werneck e.V. 2010. (=

Band 19 der Landeskundlichen Schriftenreihe zur Geschichte des Oberen

Werntals).

Die Broschüre ist in Werneck bei der Gemeindeverwaltung oder der

Buchhandlung Lesezeichen erhältlich bzw. kann direkt beim Historischen

Verein von Werneck bestellt werden (E-Mail). |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|