|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Bonnland (heute

Übungsdorf innerhalb des

Truppenübungsplatzes Hammelburg, Kreis Bad Kissingen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Bonnland bestand eine jüdische

Gemeinde um 1930. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./17. Jahrhunderts

zurück. Erstmals werden 1575 Juden am Ort genannt ("Natta Jud zuo

Bonlant").

Ihre Blütezeit erlebte die Gemeinde Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts. 1816

wurden noch 73 jüdische Einwohner (18,6 % von insgesamt 393 Einwohnern) gezählt,

1833 65.

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden für Bonnland auf 16

beziehungsweise 17 Matrikelplätzen die folgenden jüdischen Familienvorstände

genannt (es liegen zwei verschiedene Listen vom März und Juni 1817 vor). Die

Inhaber der Matrikelstellen waren (mit bereits neuem Familiennamen, Erwerbszweig

und Familienverhältnissen): Gerson Frank (Viehhändler, 66 Jahre, vier

Personen), Abraham Frank (Viehhändler, 32 Jahre, Sohn des Gerson, mit Frau und

einem Kind), Joseph Stern (Schnittwarenhändler, Vertrieb von Materialwaren, 59

Jahre, mit Frau, einer Tochter und der 93-jährigen Mutter), Aron Dessauer (Schächter

und Viehhändler, mit Frau, einem Kind, Magd und drei Geschwistern,

Hausbesitzer), Benedict Hecht (Schlachter, 73 Jahre, fünf Personen), Löb Hecht

(Unterhändler, Mäkler und Schmuser, 48 Jahre, acht Personen), Moses Schild

(Schnittwarenhändler, 63 Jahre, mit Frau), Mendel Goldbach (Schnittwarenhandel

und Viehhandel, 37 Jahre, vier Personen), Joseph Fleischhauer (Schächter,

Viehhandel, Schlachten, 35 Jahre, mit Frau, Magd und zwei Schwestern), Jacob Reiß

(Schmuser, Unterhändler), Bär Älter (Schmuser, Mäkler, 75 Jahre, mit Frau),

Isaac Schön (Schnittwaren, 37 Jahre, sechs Personen), Maier Schloß

(Kleinwarenhändler (48 Jahre, fünf Personen), Seligmann Katz (Kleinigkeitenhändler,

81 Jahre, ein Sohn), Salomon Klein (Lumpen- und Eisenhandel, 42 Jahre, mit Frau

und vier Kindern), Maier Nußbaum (Ölhändler, 52 Jahre, sieben Personen); ohne

Matrikelstelle: Isaac Feigenbaum (Judenschulmeister und Schächter, 62 Jahre, fünf

Personen).

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte nach sich seit der Mitte des 19.

Jahrhunderts wie folgt: 1867 50 jüdische Einwohner (13,1 % von 481), 1871 38

(10,4 % von 366), 1894 sieben Familien, 1897 26 (in sechs Familien), 1899 25 (in

sechs Haushaltungen), 1900 27 (8,4 % von 321). Die Zahl der jüdischen Familien ging

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem durch die Abwanderung nach

Würzburg zurück.

Eine charakteristische Familiengeschichte ist die der Familie Hecht: Um

1850/70 wird Jonas Hecht als Metzgermeister in Bonnland genannt. Sein

Sohn Bernhard Hecht (geb. 1857 in Bonnland) hatte später eine Wein- und

Spirituosenhandlung in Würzburg, der Sohn Jakob Hecht (geb. 1854 in Bonnland)

übernahm ebenda eine Versicherungsagentur. Der Vater des in der NS-Zeit

umgekommenen Ludwig Hecht (s.u.) war Wolfgang Hecht (geb. 1828 in Bonnland, 1871

nach Würzburg, Immobilienagent, gest. 1907 in Würzburg); Bruder von Ludwig

Hecht war der einige Jahre in Werneck als

Arzt tätige und früh verstorbene Dr. Berthold Hecht (geb. 1857 in Bonnland,

gest. 1891 in Werneck).

In Spendenlisten der jüdischen Gemeinde in der Zeitschrift "Der Israelit"

werden ab 1866 folgende Personen aus der jüdischen Gemeinde genannt: Abraham

Goldbach (1871 auch als Kultusvorsteher der Gemeinde erwähnt) mit Söhnen

Emanuel Goldbach und Jonas Goldbach, Jonas Hecht, Babette Hecht, S. Dessauer, G.

Frank.

Um 1897 war Gemeindevorsteher E. Goldbach (vermutlich Emanuel Goldbach,

Sohn von Abraham Goldbach). 1899 bildeten den Gemeindevorstand E. Goldbach und

S. Hecht.

Im Ersten Weltkrieg kämpften drei jüdische Männer aus Bonnland an den

Fronten. Von ihnen ist keiner gefallen.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde Bonnland einen

Betsaal oder eine Synagoge (s.u.), dazu vermutlich auch einen Schulraum und ein

rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof Pfaffenhausen

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war zeitweise ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (nach den Begräbnislisten

des jüdischen Friedhofes Pfaffenhausen wurde 1772 ein "Schulmeister aus

Bonnland Kind" beigesetzt). Bereits 1817 (s.o. Matrikelliste) wird als

"Judenschulmeister und Schächter" Isaac Feigenbaum genannt. Im

"Statistischen Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes" wird um

1887/1892 als Lehrer und Kantor A. Goldbach genannt, möglicherweise identisch

mit dem o.g. Kultusvorsteher Abraham Goldbach. Ab 1892 war Lehrer in Bonnland J.

Bierschild aus Heßdorf; als Schochet wird um

1892/1897 Herr Reuß genannt (in der Liste 1899 der vermutlich identische C.

Reis). In Bonnland erhielten 1894 sechs jüdische Kinder Religionsunterricht. Um

1897/1899 unterrichtete in Bonnland die damals wieder zehn, dann sechs

schulpflichtigen Kinder Lehrer Anfänger aus

Heßdorf. Die

Gemeinde gehörte zum Bezirksrabbinat Schweinfurt.

An jüdischen Vereinen gab es den Wohltätigkeitsverein Gemiluth

chassodim (um 1898 unter Leitung von E. Goldbach).

Um 1925 war Vorsteher der jüdischen Gemeinde H. Dessauer.

1933 lebten noch acht jüdische Personen in Bonnland (2,9 % von 273).

Zwischen April 1937 und Mai 1938 konnten drei von ihnen in die USA emigrieren.

1938 wurden alle Einwohner Bonnlands umgesiedelt, damit der Ort in den

Truppenübungsplatz Hammelburg integriert werden konnte. Spätestens dann haben

auch die letzten jüdischen Einwohner Bonnland verlassen.

Nach 1945 entstand der Ort vorübergehend aufs Neue, insbesondere durch

Einquartierung von Vertriebenen (darunter keine jüdischen Personen). 1956 wurde

allerdings der Truppenübungsplatz wieder errichtet. Bis 1964/65 mussten

wiederum alle Einwohner den Ort verlassen.

Von den in Bonnland geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hermann Dessauer

(1882), Ernestine Hahn geb. Frank (geb. 1892 in Bonnland, verheiratet mit Benno

Hahn aus Nenzenheim; beide wurden am 17.

Juni 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet), Ludwig Hecht (geb. 1866 in

Bonnland, später als Arzt in Ulm tätig,

umgekommen Ghetto Theresienstadt 1943), Regina Katzmann geb. Hecht (geb. 1877 in

Bonnland, später verheiratet in Gersfeld,

umgekommen Ghetto Theresienstadt 1943/44), Sendy Stein geb. Dessauer (geb. 1910

in Bonnland, später verheiratet in Theilheim,

umgekommen Ghetto Izbica).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

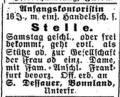

Stellensuche von S. Dessauer (1925)

Anzeige

in "Der Israelit" vom 23. Juli 1925: "Anfangskontoristin Anzeige

in "Der Israelit" vom 23. Juli 1925: "Anfangskontoristin

16 J., m. einjähriger Handelsschule sucht

Stelle. Samstag geschlossen oder frei bekommt, geht eventuell als

Stütze oder zur Gesellschaft der Frau oder einzelner 'Dame, mit

Familien-Anschluss Frankfurt bevorzugt.

Offerten erbeten an S. Dessauer, Bonnland, Unterfranken." |

In

einem jüdischen Reisebericht durch Unterfranken aus dem Jahr 1934 wird

Bonnland unter den "ganz ausgestorbenen" jüdischen Gemeinden erwähnt:

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

September 1934:

"So sind die jüdischen Gemeinden in Bonnland, Bischwind,

Werneck,

Euerbach und in anderen Orten ganz ausgestorben. Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

September 1934:

"So sind die jüdischen Gemeinden in Bonnland, Bischwind,

Werneck,

Euerbach und in anderen Orten ganz ausgestorben.

In langsamer Fahrt durchquere ich diese Dörfer. Ich suche nach einstigen

jüdischen Häusern und finde sie. Auch wenn ich nicht die Stelle am Türpfosten

sehe, wo früher die Mesusah befestigt war. Vor solchen Häusern schlägt mein

Gefühl aus wie die Wünschelrute, wenn sie auf wertvolle Erzadern stößt. Mein

sicheres Gefühl sagt mir deutlich, dass dort jüdisches Leid gewohnt und da in

stiller Freude Sabbatruhe gehalten wurde. Die alten Zeiten rühren mich

geisterhaft an. Und mein Blick trübt sich und mein Herz flattert." |

Zur Geschichte der Synagoge

Ein Betsaal oder eine Synagoge war auf Grund der relativ hohen

Zahl der jüdischen Einwohner noch im 19. Jahrhundert sicher vorhanden. Über

ihren Standort liegen keine Informationen vor. Israel Schwierz (s.Lit.) hat

Anfang der 1980er-Jahre mit Einverständnis der zuständigen Dienststellen der

Bundeswehr jedes Haus sorgfältig und gründlich untersucht, jedoch keine

Hinweise auf das Vorhandensein einer Synagoge gefunden. Möglicherweise ist ein

früheres Synagogengebäude nach 1938 absichtlich zerstört worden.

Weitere Informationen bitte an den Webmaster von "Alemannia Judaica",

Adresse siehe Eingangsseite.

Adresse/Standort der Synagoge: unbekannt

Fotos

Es liegen keine

Fotos vor, zumal auch der Standort einer ehemaligen Synagoge oder eines

Betsaales unbekannt ist;

über Hinweise freut sich der Webmaster von

"Alemannia Judaica", Adresse siehe Eingangsseite

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

| Website www.bonnland.de:

Informationen zur Ortskampfanlage und zum Truppenübungsplatz

Hammelburg |

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 272-273. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 43. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 426.

|

| Reiner Strätz: Biographisches Handbuch -

Würzburger Juden 1900-1945. I. Teilband. 1989 (Mitglieder der Familie Hecht

S. 241-243).

|

| Volker Rieß: Sie gehören dazu...

Erinnerungen an die jüdischen Schüler der Lateinschule und des

Progymnasiums – verbunden mit einigen Aspekten zur Geschichte der Juden in

der Stadt Hammelburg und ihren Stadtteilen (Frobenius-Gymnasium Hammelburg.

Festschrift zum Schuljubiläum 1994), Hammelburg 1994, S. 83-102. |

| Ders.: Jüdisches Leben in und um Hammelburg.

Katalog zur Ausstellung im Stadtmuseum Herrenmühle 12. Oktober – 10.

Dezember 2000, Hammelburg 2001.

|

| Cornelia Binder und Michael (Mike) Mence: Last Traces /

Letzte Spuren von Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen.

Schweinfurt 1992. |

| dieselben: Nachbarn der Vergangenheit / Spuren von

Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen mit dem Brennpunkt

1800 bis 1945 / Yesteryear's Neighbours. Traces of German Jews in the administrative district of Bad Kissingen focusing on the period

1800-1945. Erschienen 2004. ISBN 3-00-014792-6. Zu beziehen bei den

Autoren/obtainable from: E-Mail.

Info-Blatt

zu dieser Publikation (pdf-Datei). |

| Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche

Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.

Würzburg 2008. S. 88-89. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Bonnland Lower Franconia. Jews

numbered 73 in 1816 and eight in 1933 (total 273); three are known to have

emigrated to the United States in 1937/38.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|