|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Geroda (Kreis

Bad Kissingen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Geroda bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42.

Ihre Entstehung geht mindestens in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück. Durch

die Vertreibung der Juden aus dem Hochstift Fulda 1671 dürften mehrere

Familien nach Geroda gekommen sein.

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Geroda auf

insgesamt 15

Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Salomon Heß (Vieh- und

Schnittwarenhandel), Samuel Heß (Vieh- und Schnittwarenhandel), Nathan Heß

(Vieh- und Schnittwarenhandel), Samuel Stern (Lehrer und Schlachter), Maier

Straus (Schlachten und Kramwarenhandel), Löb Neumann (Viehhandel und Schmusen),

Nathan Stern (Schnittwarenhandel) Abraham Gärtner (Schmusen), Menke Straus

(Schlachten und Schnittwarenhandel), Maier Kalmann (Schnittwarenhandel), Jacob

Schiff (Viehhandel), Maier Goldschmied (Schmusen), Manes Hecht (Lumpensammler),

Laser Hofmann (Viehhandel), Männlein Schiff (Ackerbau, Matrikel seit

1824).

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Zahl der

jüdischen Einwohner wie folgt: 1839 73 (in 17 Familien), 1867 59 jüdische Einwohner (8,8 % von

insgesamt 674 Einwohnern), 1880: 63 (9,1 % von 691), 1900 55 (8,8 % von 624),

1910 49 (7,7 % von 637).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.),

eine Religionsschule mit Schulhaus, eine Mikwe sowie seit 1911 einen eigenen

Friedhof. Um 1910 wurden nicht nur die Synagoge neu erbaut, das Schulhaus

umgebaut, sondern auch ein neuer Friedhof angelegt. Über diese Maßnahmen

informiert ein Bericht in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. März

1911:

"Geroda

(Unterfranken), 20. Februar 1911. Die großen materiellen Anforderungen, mit der

die hiesige Gemeinde den Neubau einer Synagoge und den Umbau des Schulhauses

bewerkstelligte, hielten sie doch nicht ab, auch für eine würdige Grabstätte

zu sorgen. Die Überführung der Metim (Toten) nach dem ca. 6 Stunden

entfernten Pfaffenhausen war mit großen Opfern verbunden. Nach den neuen

Bestimmungen des Begräbnisplatzes Pfaffenhausen wurden den Gemeinden noch

größere Anforderungen gestellt, die namentlich für die entlegenen Gemeinden

im Winter nicht leicht zu erfüllen waren. Deshalb entschloss sich die hiesige

Gemeinde in Verbindung mit der Kultusgemeinde Unterriedenberg, ein eigenes Beit

Chajiim (Friedhof) anzulegen, das am Mittwoch, 1. Februar (1911) seiner

Bestimmung übergeben wurde. Nachdem man zu Schacharit (Morgengebet) die Slichot

von Scheni Kama gesagt hatte, war Mittags die eigentliche Weiherede in

der Synagoge. Die herrlichen Ausführungen des Herrn Distriktsrabbiner Dr. S.

Bamberger aus Bad Kissingen machten auf die Gemeinde den tiefsten Eindruck. Die

Einweihung des Beit Olam (Friedhof) war im Anschluss an diese Synagogenfeier

gleichzeitig mit der Beerdigung der Frau Mirjam Fleischhacker von Platz, einer

wahren Eschet Chajal (tüchtigen Frau), die als erste den Boden

weihte. Nach einer tiefdurchdachten Rede des Herrn Distriktsrabbiners wurden die

sterblichen Überreste dem frisch geweihten Boden übergeben. Unter Vornahme der

üblichen Hakefot schloss die ernste eindrucksvolle Weihe." "Geroda

(Unterfranken), 20. Februar 1911. Die großen materiellen Anforderungen, mit der

die hiesige Gemeinde den Neubau einer Synagoge und den Umbau des Schulhauses

bewerkstelligte, hielten sie doch nicht ab, auch für eine würdige Grabstätte

zu sorgen. Die Überführung der Metim (Toten) nach dem ca. 6 Stunden

entfernten Pfaffenhausen war mit großen Opfern verbunden. Nach den neuen

Bestimmungen des Begräbnisplatzes Pfaffenhausen wurden den Gemeinden noch

größere Anforderungen gestellt, die namentlich für die entlegenen Gemeinden

im Winter nicht leicht zu erfüllen waren. Deshalb entschloss sich die hiesige

Gemeinde in Verbindung mit der Kultusgemeinde Unterriedenberg, ein eigenes Beit

Chajiim (Friedhof) anzulegen, das am Mittwoch, 1. Februar (1911) seiner

Bestimmung übergeben wurde. Nachdem man zu Schacharit (Morgengebet) die Slichot

von Scheni Kama gesagt hatte, war Mittags die eigentliche Weiherede in

der Synagoge. Die herrlichen Ausführungen des Herrn Distriktsrabbiner Dr. S.

Bamberger aus Bad Kissingen machten auf die Gemeinde den tiefsten Eindruck. Die

Einweihung des Beit Olam (Friedhof) war im Anschluss an diese Synagogenfeier

gleichzeitig mit der Beerdigung der Frau Mirjam Fleischhacker von Platz, einer

wahren Eschet Chajal (tüchtigen Frau), die als erste den Boden

weihte. Nach einer tiefdurchdachten Rede des Herrn Distriktsrabbiners wurden die

sterblichen Überreste dem frisch geweihten Boden übergeben. Unter Vornahme der

üblichen Hakefot schloss die ernste eindrucksvolle Weihe."

|

Für die Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein

Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig

war. 1817 wird bei der Erstellung der Matrikelliste Lehrer Samuel Stern

genannt. Immer wieder war die Stelle neu zu besetzen (siehe die Stellenanzeigen unten;

aus den Anzeigen gehen u.a. auch die Namen einiger Vorsteher der jüdischen Gemeinde hervor: um 1872 Wolf Strauß, um 1878 Jonas

Hoffmann, um 1902 J. Sussmann Heß, um 1904 M. Strauß).

Die Gemeinde gehörte bis 1892/93 zum Rabbinatsbezirk Gersfeld,

danach zum

Distriktsrabbinat in Bad Kissingen.

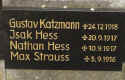

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gustav Katzmann

(geb. 1.7.1886 Schondra, gef. 24.12.1918),

Isak Hess (geb. 29.8.1892 in Geroda, gef. 20.9.1917), Nathan Hess (geb.

22.8.1894 in Geroda, gef. 10.9.1917) und Max Strauss (geb. 23.6.1896 Geroda, gef.

5.9.1916; Schüler der

Israelitischen Lehrerbildungsanstalt Würzburg, siehe Bericht unten). Ihre Namen stehen auf einer zusätzlich

angebrachten Tafel auf dem Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege vor der

Kirche.

Um 1924, als zur Gemeinde noch 54 Personen gehörten (8,3 % von insgesamt

etwa 650 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Moses Strauß, Simon

Goldschmidt, Samuel Frank, Bernhard Strauß und Max Mandelbaum, letzterer aus Platz.

Die damals 12 in Platz und die 3 in Schondra

lebenden jüdischen Personen gehörten auch zur Gemeinde in Geroda. An jüdischen

Vereinen bestanden der Verein Ez Chaijim (1924 Leiter: Karl Strauß) und der

Israelitische Frauenverein (Leiterin 1924: Benjamina Goldschmidt). Als Lehrer,

Kantor und Schochet wirkte Siegfried Strauß. Er erteilte damals 13 jüdischen

Kindern den Religionsunterricht.

1933 lebten noch 43 jüdische Personen am Ort (7,5 % von 575). Bis 1938

verzogen nur wenige von ihnen vom Ort. Fünf konnten in die USA auswandern, drei

nach England, fünf weitere verzogen in Ort in Deutschland. Ende März 1938 wurden

noch 34 jüdische Gemeindeglieder gezählt. Beim Novemberpogrom 1938

wurden von SS-Leuten aus Geroda und Mithelfern die Inneneinrichtungen von

Synagoge und jüdischem Gemeindehaus zerstört, sämtliche jüdischen Wohnungen

wurden überfallen und verwüstet. Am 10. September 1939 fand ein weiterer

Pogrom statt: die jüdischen Familien wurden im Schlaf überfallen, aus

ihren Häusern gezerrt und brutal geschlagen. Fünf von ihnen erlitten schwere

Verletzungen und wurden nur dank der raschen Hilfe des nichtjüdischen Arztes

Dr. Staab aus Burkardroth gerettet, der unter persönlicher Gefährdung dafür

sorgte, dass sie in das jüdische Krankenhaus von Würzburg überführt wurden.

Die übrigen, auch unter ihnen drei Verletzte, flohen aus dem Ort, um ihr Leben

zu retten. Unter dem Eindruck dieses Pogroms zogen fünf jüdische

Gemeindeglieder Anfang 1940 in andere deutsche Orte, zwei konnten noch im Mai

1941 in die USA emigrieren. 16 jüdische Personen wohnten im Februar 1942 noch

in Geroda. Von ihnen wurden neun Ende April über Würzburg nach Izbica bei

Lublin deportiert. Fünf weitere kamen im September 1942 in das Ghetto Theresienstadt.

Von den in Geroda geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Meta Frank geb. Hess (1889), Samuel Frank

(1886), Selma Frank (1914), Babetta Frey geb. Frank (geb. 1888), Benjamina Goldschmidt geb. Strauss

(1874), Regine Goldschmidt geb. Strauss (1866), Simon Goldschmidt (1870), Jette

Hamburger geb. Kallmann (1875), Abraham Hess (1895), Berta Hess (1910), Berthold Hess (1933), Fanni Hess

geb. Rauh (1873), Gidda (Gitta) Hess geb. Goldschmidt (1913), Gustav

Hess (1898), Hilde Hess (1902), Isaak Hess (1893), Jakob Julius Hess (1892), Karl Hess (1902),

Leo Hess (1935), Lina Hess geb. Hahn (1896),

Meta Hess (1898), Meta Hess (1911), Paula Hess (1900), Regina Hess (1897),

Samuel Hess (1863), Selma Hess (1896), Siegbert

Hess (1929), Lina Katz geb. Strauß (1904), Abraham Katzmann (1878), Emanuel Katzmann

(1884), Max Katzmann (1889), Moritz

Katzmann (1880), Rosa Katzmann geb. Hess (1894), Berta Nussbaum (1873), Minna

Nussbaum geb. Edelstein (1888), Thekla Lehmann (1897), Adelheid Schlössinger geb.

Katzmann (1882), Klara Schlössinger (1889), Fanny Stern geb. Strauß (1905),

Siegfried Strauss (1900, Lehrer siehe unten).

Berichte

aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine Berichte

Beschreibung der Gemeinde (1839)

Artikel

in "Israelitische Annalen" vom 20. Dezember 1839: "Geroda.

Landgerichtsbezirk Brückenau, 17 Familien, 73 Seelen. Vier betreiben

Landwirtschaft und einer ist Handwerker. Innerhalb zehn Jahren haben vier

ihre Ansässigmachung erhalten, während fünf Matrikel erledigt wurden. Die

Unterhaltungskosten der Schule, wozu auch die wenigen Juden in

Platz und

Schondra beizutragen haben, betragen 184 fl., des Kultus mehr als 120

fl. und Schutzgelder teils an das Rentamt, teils an den Gutsherrn 76 fl. 10

Kr." Artikel

in "Israelitische Annalen" vom 20. Dezember 1839: "Geroda.

Landgerichtsbezirk Brückenau, 17 Familien, 73 Seelen. Vier betreiben

Landwirtschaft und einer ist Handwerker. Innerhalb zehn Jahren haben vier

ihre Ansässigmachung erhalten, während fünf Matrikel erledigt wurden. Die

Unterhaltungskosten der Schule, wozu auch die wenigen Juden in

Platz und

Schondra beizutragen haben, betragen 184 fl., des Kultus mehr als 120

fl. und Schutzgelder teils an das Rentamt, teils an den Gutsherrn 76 fl. 10

Kr." |

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers, Vorbeters

und Schochet 1872 / 1878 / 1900 / 1901 / 1902 /

1904

Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 15. Mai 1872: "Die Religionslehrer- und

Schächterstelle in Geroda bei Kissingen ist erledigt. Dieselbe trägt 274

Gulden Gehalt; 70 Gulden für Schächterfunktion wird garantiert, nebst

sehr schöner freier Wohnung und Garten, sowie 600 Dez. Grasgarten mit

vielen Obstbäumen, auch kann auf 100 Gulden Nebenverdienste gerechnet und

15 Gulden aus einer Stiftung jährlich dazu gegeben werden. Bewerber

wollen sich an Kultus-Vorsteher Wolf Strauß wenden." Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 15. Mai 1872: "Die Religionslehrer- und

Schächterstelle in Geroda bei Kissingen ist erledigt. Dieselbe trägt 274

Gulden Gehalt; 70 Gulden für Schächterfunktion wird garantiert, nebst

sehr schöner freier Wohnung und Garten, sowie 600 Dez. Grasgarten mit

vielen Obstbäumen, auch kann auf 100 Gulden Nebenverdienste gerechnet und

15 Gulden aus einer Stiftung jährlich dazu gegeben werden. Bewerber

wollen sich an Kultus-Vorsteher Wolf Strauß wenden." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 30. Januar 1878: "Die israelitische

Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle der kombinierten

Gemeinden Geroda, Platz und Schondra (Bayern), mit dem Sitze in Geroda,

ist seit 1. Januar dieses Jahres vakant und wird hierdurch zur

Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die Stelle trägt an fixem Gehalt M. 514

29 Pf., Vergütung für Beheizung M. 34. 29 Pf. sowie ca. M. 200 an

Nebenverdiensten. Qualifizierte Bewerber wollen sich gefälligst innerhalb

4 Wochen mit Einsendung ihrer Zeugnisse an unterzeichneten Vorstand

wenden. Gerade in Bayern (Unterfranken), 22. Januar 1878. Jonas Hoffmann,

Kultusvorstand." Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 30. Januar 1878: "Die israelitische

Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle der kombinierten

Gemeinden Geroda, Platz und Schondra (Bayern), mit dem Sitze in Geroda,

ist seit 1. Januar dieses Jahres vakant und wird hierdurch zur

Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die Stelle trägt an fixem Gehalt M. 514

29 Pf., Vergütung für Beheizung M. 34. 29 Pf. sowie ca. M. 200 an

Nebenverdiensten. Qualifizierte Bewerber wollen sich gefälligst innerhalb

4 Wochen mit Einsendung ihrer Zeugnisse an unterzeichneten Vorstand

wenden. Gerade in Bayern (Unterfranken), 22. Januar 1878. Jonas Hoffmann,

Kultusvorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1900:

"Durch den Tod unseres langjährigen Herrn Lehrers ist die hiesige Religionslehrer-

und Vorbeterstelle neu zu besetzen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1900:

"Durch den Tod unseres langjährigen Herrn Lehrers ist die hiesige Religionslehrer-

und Vorbeterstelle neu zu besetzen.

Der Lehrer bezieht einen fixen Gehalt von 520 Mark und außerdem freie

Wohnung mit großem Gras- und Obstgarten.

Durch Nebenverdienste, wie Schächten etc. werden ungefähr 200 Mark

erzielt.

Bewerber um diese Stelle, welche die Reichsangehörigkeit besitzen, wollen

ihre mit Zeugnissen belegten Gesuche bis längstens 1. Juli dieses Jahres

bei dem Unterfertigten einreichen.

Geroda, Bezirksamt Brückenau, 10. Juni Samuel Heß,

Kultus-Vorstand." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1900:

"Wir suchen per sofort einen seminaristisch gebildeten Religionslehrer,

der zugleich als Vorbeter und Schochet funktionieren muss. Gehalt

bei freier Wohnung inklusive hübschen Gärten 700 Mark nebst 200 Mark

Nebenverdienste. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Juli 1900:

"Wir suchen per sofort einen seminaristisch gebildeten Religionslehrer,

der zugleich als Vorbeter und Schochet funktionieren muss. Gehalt

bei freier Wohnung inklusive hübschen Gärten 700 Mark nebst 200 Mark

Nebenverdienste.

Geroda bei Brückenau. Samuel Heß,

Kultusvorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1901:

"Wir suchen per sofort einen Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1901:

"Wir suchen per sofort einen

Religionslehrer,

welcher den Kantor- und Schächterdienst mit zu versehen

hat. Gehalt 700 Mark, Nebenverdienst 300 Mark, nebst hübscher Wohnung und

schönem großen Garten.

Der Vorstand: Süßmann Heß, Geroda

(Unterfranken)." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1901:

"In hiesiger Gemeinde ist die Stelle als Religionslehrer, Schochet

und Kantor sofort zu besetzen, bei einem jährlichen Einkommen

von 1000-1100 Mark nebst schöner Wohnung mit hübschem großen Garten.

bewerber wollen sich beim Unterzeichneten gefälligst melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. August 1901:

"In hiesiger Gemeinde ist die Stelle als Religionslehrer, Schochet

und Kantor sofort zu besetzen, bei einem jährlichen Einkommen

von 1000-1100 Mark nebst schöner Wohnung mit hübschem großen Garten.

bewerber wollen sich beim Unterzeichneten gefälligst melden.

Sußmann Heß, Vorstand, Geroda,

Unterfranken." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 23. Januar 1902: "In unserer Gemeinde

ist die Stelle eines Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 23. Januar 1902: "In unserer Gemeinde

ist die Stelle eines

Lehrers,

verbunden mit Schächter- und Kantordienst

zu besetzen. Einkommen 1000-1100 Mark nebst schöner Wohnung mit

hübschem, großen Garten.

J. Sussmann Heß, Vorstand, Geroda,

Unterfranken". |

| |

Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 25. Juli 1904: "Die hiesige

Religionslehrer-, Kantor- und Schochetstelle ist zu besetzen. Der Gehalt

beträgt bei freier Wohnung, sehr hübschen und großen Garten, 700 Mark

fix und cirka 400 Mark Nebenverdienste. Reflektanten wollen sich an den

Unterzeichneten wenden. Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 25. Juli 1904: "Die hiesige

Religionslehrer-, Kantor- und Schochetstelle ist zu besetzen. Der Gehalt

beträgt bei freier Wohnung, sehr hübschen und großen Garten, 700 Mark

fix und cirka 400 Mark Nebenverdienste. Reflektanten wollen sich an den

Unterzeichneten wenden.

Geroda, 20. Juli. M. Strauss. Kultusvorstand" |

| |

Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 27. Oktober 1904: "Durch Berufung

unseres Herrn Lehrers an die Präparandenschule nach

Höchberg, ist die hiesige

Stelle als Lehrer, Schochet und Kantor per sofort zu besetzen. Gehalt

beträgt bei freier Wohnung mit großem, hübschen Garten, incl.

Nebenverdienste, nachweislich 11 bis 1200 Mark. Seminaristisch gebildete

Lehrer wollen ihr Gesuch umgehend an den Unterzeichneten einreichen. Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 27. Oktober 1904: "Durch Berufung

unseres Herrn Lehrers an die Präparandenschule nach

Höchberg, ist die hiesige

Stelle als Lehrer, Schochet und Kantor per sofort zu besetzen. Gehalt

beträgt bei freier Wohnung mit großem, hübschen Garten, incl.

Nebenverdienste, nachweislich 11 bis 1200 Mark. Seminaristisch gebildete

Lehrer wollen ihr Gesuch umgehend an den Unterzeichneten einreichen.

Geroda (Unterfr.), 24. Oktober (1904) M. Strauß,

Kultusvorstand." |

Lehrer Leopold Freudenberger wechselt von Geroda nach Hammelburg (1906)

Meldung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. November

1906: "Hammelburg

(Bayern). Zum Lehrer der hiesigen jüdischen Gemeinde wurde Herr Leopold

Freudenberger aus Veitshöchheim,

zurzeit in Geroda, gewählt". Meldung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. November

1906: "Hammelburg

(Bayern). Zum Lehrer der hiesigen jüdischen Gemeinde wurde Herr Leopold

Freudenberger aus Veitshöchheim,

zurzeit in Geroda, gewählt". |

Zum Tod von Jettchen Strauß geb. Katz, Frau

des Lehrers Siegfried Strauß (1928)

Anmerkung: Jettchen Strauß geb. Katz starb wenige

Tage, nachdem sie ihren ersten Sohn geboren hatte. Ihr Mann, Lehrer Siegfried

Strauß ist am 18. Mai 1900 in Geroda geboren und war nach seiner

Lehrerausbildung zunächst 1919/20 Lehrer in Willmars, später in seinem

Geburtsort Geroda. Spätestens ab 1932 und noch bis 1938 war er Lehrer in

Mittelsinn. Am 20. Oktober 1941 wurde

Siegfried Strauß von Frankfurt aus deportiert. Der Zug sollte ursprünglich ins

Ghetto Litzmannstadt führen, dann verliert sich die Spur.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1928: "Geroda,

10. Juni (1928). Am Erew Schawuoth (Tag von der Wochenfest

Schawuoth = 24. Mai 1928) verschied, nachdem sie einige Tage vorher ihrem

ersten Kinde, einem Jungen, das Leben gegeben, Frau Jettchen Strauß - sie

ruhe in Frieden, die Gattin des Lehrers Siegfried Strauß in Geroda.

Eine Stunde vor Beginn des Festes der Tora hauchte sie, deren ganze

Lebenstätigkeit auf die Formel eingestellt war: 'alles, was Gott

gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören' ihre edle Seele aus und

einige Stunden, nachdem eine fromm betende Gemeinde die Verbindlichkeit

der 613 Gebote anerkannte, wurde das, was sterblich an ihr, deren

Lebensziel auf das 'Aufrichten aller Worte der Tora' gerichtet war,

dem kühlen Boden anvertraut. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1928: "Geroda,

10. Juni (1928). Am Erew Schawuoth (Tag von der Wochenfest

Schawuoth = 24. Mai 1928) verschied, nachdem sie einige Tage vorher ihrem

ersten Kinde, einem Jungen, das Leben gegeben, Frau Jettchen Strauß - sie

ruhe in Frieden, die Gattin des Lehrers Siegfried Strauß in Geroda.

Eine Stunde vor Beginn des Festes der Tora hauchte sie, deren ganze

Lebenstätigkeit auf die Formel eingestellt war: 'alles, was Gott

gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören' ihre edle Seele aus und

einige Stunden, nachdem eine fromm betende Gemeinde die Verbindlichkeit

der 613 Gebote anerkannte, wurde das, was sterblich an ihr, deren

Lebensziel auf das 'Aufrichten aller Worte der Tora' gerichtet war,

dem kühlen Boden anvertraut.

Frau Jettchen Strauß - sie ruhe in Frieden - entstammt dem als

fromm bekannten Hause Katz in Rhina. Ihr Gottvertrauen und ihre

Frömmigkeit war ein Erbteil ihres Vaterhauses. Die frommen Lehren, die

ihr von ihrer frühestens Kindheit an zuteil wurden, das fromme Leben, das

sie stets vor sich sah, gruben sich tief in ihr empfängliches Herz und

bildeten einen Menschen, der in Freud und Leid, im Glück und Unglück, in

Gottesfurcht und Liebe sein Leben verbrachte. Die drei

Geschenke, die dem jüdischen Volk geworden: Barmherzige,

Verschämte, Wohltätige - besaß sie in großem Maße. Dass sie besonders zu

den Wohltätigen gehörte, das werden viele Arme bestätigen, die

sie in Liebe verpflegt und unterstützt hat, das werden alle die sagen,

die mit ihr je in Berührung gekommen waren. Ihre Liebe zu Gott und zu den

Menschen blieb nicht Theorie, sondern sie wurde zur heiligen Tat. Nie

fehlte sie, wo es galt, Tränen zu trocknen, Leid zu trösten, Liebestaten

an Lebenden und an Toten zu vollbringen. Die gottgewollte Tat leitete und

beeinflusste ihr ganzes Leben. Den Gerechten wird der reinste Lohn in

jener Welt zuteil, dort werden sie die Früchte ihrer guten Taten

genießen. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1928:

"Danksagung. Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim

Heimgange unserer geliebten, unvergesslichen Frau Jettchen Strauß geb.

Katz - seligen Andenkens - sagen wir nur auf diesem Wege

unseren allerherzlichsten Dank. Geroda bei Brückenau. Lehrer S. Strauß

und Angehörige." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1928:

"Danksagung. Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme beim

Heimgange unserer geliebten, unvergesslichen Frau Jettchen Strauß geb.

Katz - seligen Andenkens - sagen wir nur auf diesem Wege

unseren allerherzlichsten Dank. Geroda bei Brückenau. Lehrer S. Strauß

und Angehörige." |

| |

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juli

1928: "Personalien. In tiefe Trauer wurde Kollege Strauß (Geroda)

durch den Verlust seiner Gattin versetzt, die ihm nach kurzer Ehe am

Erev Schewuos, nachdem sie einige Tage zuvor einem Söhnchen das Leben

geschenkt hatte, durch den Tod entrissen worden ist. Dem schwer geprüften

Kollegen sei auch an dieser Stelle die herzlichste Teilnahme zum Ausdruck

gebracht." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juli

1928: "Personalien. In tiefe Trauer wurde Kollege Strauß (Geroda)

durch den Verlust seiner Gattin versetzt, die ihm nach kurzer Ehe am

Erev Schewuos, nachdem sie einige Tage zuvor einem Söhnchen das Leben

geschenkt hatte, durch den Tod entrissen worden ist. Dem schwer geprüften

Kollegen sei auch an dieser Stelle die herzlichste Teilnahme zum Ausdruck

gebracht." |

Berichte zu einzelnen

Personen aus der Gemeinde

Zum Soldatentod von Max Strauß,

gefallen 5. September 1916

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Oktober 1916:

"Geroda, 6. Oktober (1916). Vom Kultusvorstand der

Synagogengemeinde Geroda geht uns nachstehende Abschrift mit dem Ersuchen

zu, dieselbe als Bericht zu veröffentlichen: 'Im Felde, 16. September

1916. Abschrift. An das hochwohllöbliche Bürgermeisteramt Geroda. Es ist

mir ein dringendes Bedürfnis, der Gemeinde Geroda mitzuteilen, welch

schmerzlichen, unersetzlichen Verlust die Batterie durch den Heldentod des

Kanoniers Max Strauß, eines Mitgliedes ihrer Gemeinde, erlitten

hat. Ich fühle mich umso eher dazu verpflichtet, indem ich dem Helden

noch den letzten Liebesdienst erweisen kann, indem ich der gesamten

Gemeinde klarlege, wie stolz sie auf ihren Angehörigen sein darf. Max

Strauß war einer der unerschrockensten, tapfersten Leute meiner Batterie.

Er war ein ganzer Mann, furchtlos und treu wie Gold, ein Mann mit hochanständigem

Charakter, mit einwandfreier Gesinnung, mit kindlich anhänglichem Gemüt,

ein Musterbeispiel für die ganze Batterie in Bezug auf strengste

Pflichterfüllung, auf tadellose kameradschaftliche Führung. So steht er

noch vor mir, so habe ich ihn gern gehabt, so habe ich ihm vertraut als

einem meiner Besten, so werde ich ihn in treuer Erinnerung behalten,

dankbar für das, was er mir, meiner Batterie und damit dem ganzen

Vaterlande geleistet hat. Schon manchem habe ich den letzten Gruß und

Dank nachgerufen, noch nie aber ist mir der Abschied, das Bewusststein der

endgültigen Trennung so schwer gefallen. Er starb, mir mehr als Kanonier.

Er empfing den Schicksalsstreich, als er während eines schweren

französischen Angriffs der stark unter Feuer liegenden Batterie die

nötige Munition über freies Gelände herantrug, und so die Feuerkraft

aufrecht hielt. Er gab uns allen, Offizieren wie Mannschaften, nochmals

ein Beispiel deutschen Mutes; dann ging er von uns und ließ uns mit

blutendem Herzen zurück. Seine Verdienste wurden auch von höherer Seite

anerkannt. Er ist der einzige Angehörige der Batterie, der gleichzeitig

zum Eisernen Kreuz zweiter Klasse und zum Bayerischen Militärverdienstkreuz

vorgeschlagen wurde. Ersteres ist seinen Angehörigen bereits zugegangen,

das Besitzzeugnis zum letzteren wird demnächst zugeleitet werden können.

Sie aber, hochverehrter Herr Bürgermeister, bitte ich, der Gemeinde Geroda

Kenntnis geben zu wollen, welchen Verlust sie erlitten hat. Möge die

Erinnerung an Max Strauß in Geroda fortleben als die eines tüchtigen,

edlen, lieben Menschen. Mögen die jungen Männer ihrer Gemeinde an seinem

Beispiel lernen die Liebe und Treue zu Kaiser und Reich, den

rücksichtslosen Einsatz für unsere große, heilige Sache, treueste

Pflichterfüllung bis zum letzten Atemzug. Gez. Hollidth, Hauptmann und

Batteriechef.'" Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Oktober 1916:

"Geroda, 6. Oktober (1916). Vom Kultusvorstand der

Synagogengemeinde Geroda geht uns nachstehende Abschrift mit dem Ersuchen

zu, dieselbe als Bericht zu veröffentlichen: 'Im Felde, 16. September

1916. Abschrift. An das hochwohllöbliche Bürgermeisteramt Geroda. Es ist

mir ein dringendes Bedürfnis, der Gemeinde Geroda mitzuteilen, welch

schmerzlichen, unersetzlichen Verlust die Batterie durch den Heldentod des

Kanoniers Max Strauß, eines Mitgliedes ihrer Gemeinde, erlitten

hat. Ich fühle mich umso eher dazu verpflichtet, indem ich dem Helden

noch den letzten Liebesdienst erweisen kann, indem ich der gesamten

Gemeinde klarlege, wie stolz sie auf ihren Angehörigen sein darf. Max

Strauß war einer der unerschrockensten, tapfersten Leute meiner Batterie.

Er war ein ganzer Mann, furchtlos und treu wie Gold, ein Mann mit hochanständigem

Charakter, mit einwandfreier Gesinnung, mit kindlich anhänglichem Gemüt,

ein Musterbeispiel für die ganze Batterie in Bezug auf strengste

Pflichterfüllung, auf tadellose kameradschaftliche Führung. So steht er

noch vor mir, so habe ich ihn gern gehabt, so habe ich ihm vertraut als

einem meiner Besten, so werde ich ihn in treuer Erinnerung behalten,

dankbar für das, was er mir, meiner Batterie und damit dem ganzen

Vaterlande geleistet hat. Schon manchem habe ich den letzten Gruß und

Dank nachgerufen, noch nie aber ist mir der Abschied, das Bewusststein der

endgültigen Trennung so schwer gefallen. Er starb, mir mehr als Kanonier.

Er empfing den Schicksalsstreich, als er während eines schweren

französischen Angriffs der stark unter Feuer liegenden Batterie die

nötige Munition über freies Gelände herantrug, und so die Feuerkraft

aufrecht hielt. Er gab uns allen, Offizieren wie Mannschaften, nochmals

ein Beispiel deutschen Mutes; dann ging er von uns und ließ uns mit

blutendem Herzen zurück. Seine Verdienste wurden auch von höherer Seite

anerkannt. Er ist der einzige Angehörige der Batterie, der gleichzeitig

zum Eisernen Kreuz zweiter Klasse und zum Bayerischen Militärverdienstkreuz

vorgeschlagen wurde. Ersteres ist seinen Angehörigen bereits zugegangen,

das Besitzzeugnis zum letzteren wird demnächst zugeleitet werden können.

Sie aber, hochverehrter Herr Bürgermeister, bitte ich, der Gemeinde Geroda

Kenntnis geben zu wollen, welchen Verlust sie erlitten hat. Möge die

Erinnerung an Max Strauß in Geroda fortleben als die eines tüchtigen,

edlen, lieben Menschen. Mögen die jungen Männer ihrer Gemeinde an seinem

Beispiel lernen die Liebe und Treue zu Kaiser und Reich, den

rücksichtslosen Einsatz für unsere große, heilige Sache, treueste

Pflichterfüllung bis zum letzten Atemzug. Gez. Hollidth, Hauptmann und

Batteriechef.'" |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9.

März 1917 (nur der Anfang dieses Artikels wird zitiert): "Würzburg,

2. März (1917). Die Israelitische Lehrerbildungsanstalt in Würzburg

versendet den Rechenschaftsbericht für das zweiundfünfzigste Jahr ihres

Bestehens (1915/16), dem wir die folgenden Mitteilungen entnehmen: Fast

alle Schüler der sechsten Klasse sowie ein großer Teil der fünften

Klasse stehen noch im Felde, mehrere von ihnen liegen teilweise schwer,

teilweise leicht verwundet in verschiedenen Lazaretten. Tief zu beklagen

hat die Anstalt den Tod eines braven, fleißigen, im Schul- und

Militärleben besonders beliebten Schülers, Max Strauß aus Geroda,

der vor einigen Monaten auf dem Felde der Ehre gefallen ist...." Artikel

in der Zeitschrift "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9.

März 1917 (nur der Anfang dieses Artikels wird zitiert): "Würzburg,

2. März (1917). Die Israelitische Lehrerbildungsanstalt in Würzburg

versendet den Rechenschaftsbericht für das zweiundfünfzigste Jahr ihres

Bestehens (1915/16), dem wir die folgenden Mitteilungen entnehmen: Fast

alle Schüler der sechsten Klasse sowie ein großer Teil der fünften

Klasse stehen noch im Felde, mehrere von ihnen liegen teilweise schwer,

teilweise leicht verwundet in verschiedenen Lazaretten. Tief zu beklagen

hat die Anstalt den Tod eines braven, fleißigen, im Schul- und

Militärleben besonders beliebten Schülers, Max Strauß aus Geroda,

der vor einigen Monaten auf dem Felde der Ehre gefallen ist...." |

Moses Strauß ist 25 Jahre Gemeindevorsteher (1929)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1929: "Geroda,

7. Januar (1929). Herr Moses Strauß sieht auf eine 25jährige

Amtswirksamkeit als zuverlässiger Gemeindevorsteher der Gemeinde

zurück. Was dieser treffliche Mann zur Erhaltung des gutreligiösen

Charakters der Gemeinde in diesem Vierteljahrhundert geleistet hat, wird

ihm an diesem Tage von seinen Freunden aufrichtig gedankt. (Alle Gute) bis

100 Jahre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1929: "Geroda,

7. Januar (1929). Herr Moses Strauß sieht auf eine 25jährige

Amtswirksamkeit als zuverlässiger Gemeindevorsteher der Gemeinde

zurück. Was dieser treffliche Mann zur Erhaltung des gutreligiösen

Charakters der Gemeinde in diesem Vierteljahrhundert geleistet hat, wird

ihm an diesem Tage von seinen Freunden aufrichtig gedankt. (Alle Gute) bis

100 Jahre." |

80. Geburtstag von Fanni Halle (1930)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1930: "Geroda

(Unterfranken), 14. Januar (1930). In voller Rüstigkeit feiert am 21.

Januar Frau Fanni Halle, früher wohnhaft in Hanau, im Kreise ihrer

Angehörigen ihren 80. Geburtstag. Wir wünschen der Jubilarin einen recht

frohen Lebensabend! (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1930: "Geroda

(Unterfranken), 14. Januar (1930). In voller Rüstigkeit feiert am 21.

Januar Frau Fanni Halle, früher wohnhaft in Hanau, im Kreise ihrer

Angehörigen ihren 80. Geburtstag. Wir wünschen der Jubilarin einen recht

frohen Lebensabend! (Alles Gute) bis 120 Jahre." |

Zum Tod von Fanni Halle (1930)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1930: "Geroda,

2. Mai (1930). In unserer Gemeinde wurde am Pessach-Fest die Feiertags-Stimmung

in trauriger Weise durchbrochen- Frau Fanni Halle verschied am siebenten

Festtage (= 19. April 1930), nachdem sie vor drei Monaten noch ihren 80.

Geburtstag hatte begehen könnten. Seit drei Jahren lebte sie in unserer

Mitte im Hause ihres Neffen, des Kultusvorstandes M. Strauss. Die ganze

Gemeinde blickte mit heiliger Ehrfurcht zu dieser frommen Erscheinung

empor. Sie war in Poppenlauer

(Unterfranken) geboren und eine Schwester des Rabbiners Hirsch, des

noch heute in Bayern und darüber hinaus unvergesslichen Begründers der

Präparandenschule Burgpreppach.

Verheiratet war sie mit dem Lehrer Simon Halle in Hanau, der ihr im Jahre

1919 ins Jenseits vorausgegangen... Am Tag nach dem Fest kam

die edle Frau an der Seite ihres Gatten hier in Geroda zur ewigen Ruhe.

Lehrer Siegfried Strauß konnte ihr in Hinsicht auf diesen Tag nur wenige

Worte des Nachrufes widmen. Die Anteilnahme der Gemeinde aber war

allgemein. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1930: "Geroda,

2. Mai (1930). In unserer Gemeinde wurde am Pessach-Fest die Feiertags-Stimmung

in trauriger Weise durchbrochen- Frau Fanni Halle verschied am siebenten

Festtage (= 19. April 1930), nachdem sie vor drei Monaten noch ihren 80.

Geburtstag hatte begehen könnten. Seit drei Jahren lebte sie in unserer

Mitte im Hause ihres Neffen, des Kultusvorstandes M. Strauss. Die ganze

Gemeinde blickte mit heiliger Ehrfurcht zu dieser frommen Erscheinung

empor. Sie war in Poppenlauer

(Unterfranken) geboren und eine Schwester des Rabbiners Hirsch, des

noch heute in Bayern und darüber hinaus unvergesslichen Begründers der

Präparandenschule Burgpreppach.

Verheiratet war sie mit dem Lehrer Simon Halle in Hanau, der ihr im Jahre

1919 ins Jenseits vorausgegangen... Am Tag nach dem Fest kam

die edle Frau an der Seite ihres Gatten hier in Geroda zur ewigen Ruhe.

Lehrer Siegfried Strauß konnte ihr in Hinsicht auf diesen Tag nur wenige

Worte des Nachrufes widmen. Die Anteilnahme der Gemeinde aber war

allgemein. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Sara Heß (1935)

Anmerkung: es handelt sich um Sara Hess geb. Weigersheimer, geb. 23. April 1864

in Hessdorf, war verheiratet mit Viehhändler Lazarus Hess (geb. 21. Dezember

1866 in Geroda, gest. 29. November 1934 in Geroda). Die beiden waren die Eltern

des späteren Lehrers Benno Hess (siehe unten).

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Dezember 1935: "Geroda

Ufr., 24. November. Im Alter von 71 Jahren ging Frau Sara Heß von uns.

Sie war Vorbild der ganzen Gemeinde in ihrer Schlichtheit, tiefen

Frömmigkeit und echt jüdischen Häuslichkeit. Anspruchslos und

genügsam, war sie Anderen gegenüber stets opferbereit und überaus

wohltätig. Viele und schwere Prüfungen waren ihr auferlegt, aber alle

hatte sie, wie unsere Stammmutter Sara, mit Heldenmut und Standhaftigkeit

ertragen; nie kam ein lauter Klageton über ihre Lippen. Der Heimgang

dieser überaus geachteten und liebevollen Frau bedeutet einen schweren

Verlust für die Familie und für die Gemeinde. Möge ihre sechut

(ihr Verdienst) ihren 8 Kindern und uns allen beistehen. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Leben. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Dezember 1935: "Geroda

Ufr., 24. November. Im Alter von 71 Jahren ging Frau Sara Heß von uns.

Sie war Vorbild der ganzen Gemeinde in ihrer Schlichtheit, tiefen

Frömmigkeit und echt jüdischen Häuslichkeit. Anspruchslos und

genügsam, war sie Anderen gegenüber stets opferbereit und überaus

wohltätig. Viele und schwere Prüfungen waren ihr auferlegt, aber alle

hatte sie, wie unsere Stammmutter Sara, mit Heldenmut und Standhaftigkeit

ertragen; nie kam ein lauter Klageton über ihre Lippen. Der Heimgang

dieser überaus geachteten und liebevollen Frau bedeutet einen schweren

Verlust für die Familie und für die Gemeinde. Möge ihre sechut

(ihr Verdienst) ihren 8 Kindern und uns allen beistehen. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Leben. |

Zum Tod von Moses Strauß im September 1937 - 30 Jahre lang Gemeindevorsteher

Artikel

aus der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. September 1937:

"Moses Strauß s.A. Geroda. Am 2. September haben wir Moses

Strauß, den Vorstand unserer Gemeinde, zu Grabe gebracht. Eine der

markantesten Persönlichkeiten der unterfränkischen Kleingemeinden ist

mit ihm dahingegangen, ein wahrhaft frommer und charaktersvoller Mensch,

der jede freie Minute seines Lebens seiner Gemeinde, die er über 30 Jahre

lang leitete, widmete. Zeugen seiner Wirksamkeit in Geroda sind die neue

Synagoge, der Friedhof und die Mikwoh, die er geschaffen, bevor der

Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden seine segensreiche Tätigkeit

entfaltete. Solche Einrichtungen in einem kleinen Rhöndorfe zu schaffen,

ohne Unterstützungen von Verbänden und Organisationen, das erfordert

Energie und ein unbeugsames Vertrauen. Diese Eigenschaften besaß Moses Strauß;

sie erwiesen sich als Segen für seine Gemeinde und für den Bezirk Bad

Kissingen, dessen Kassier er lange Jahre war. Zu seiner Beerdigung waren

von nah und fern die Freunde herbeigeeilt, um ihm die letzte Ehre zu

erweisen. An seinem Grabe sprachen Worte des Schmerzes und der Erinnerung:

Rabbiner Dr. Ephraim, Bad Kissingen, Rabbiner Dr. Weinberg, Würzburg, ein

Verwandter der Familie, Hauptlehrer Adler, München, der Neffe des

Heimgegangenen, Lehrer Strauß, Mittelsinn, der Sohn und Lehrer Katz,

Frankfurt, der Schwiegersohn des Verstorbenen, Lehrer Kahn, Geroda und ein

Vertreter der Gemeinde Mittelsinn, Herr Herz. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. Artikel

aus der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung vom 15. September 1937:

"Moses Strauß s.A. Geroda. Am 2. September haben wir Moses

Strauß, den Vorstand unserer Gemeinde, zu Grabe gebracht. Eine der

markantesten Persönlichkeiten der unterfränkischen Kleingemeinden ist

mit ihm dahingegangen, ein wahrhaft frommer und charaktersvoller Mensch,

der jede freie Minute seines Lebens seiner Gemeinde, die er über 30 Jahre

lang leitete, widmete. Zeugen seiner Wirksamkeit in Geroda sind die neue

Synagoge, der Friedhof und die Mikwoh, die er geschaffen, bevor der

Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden seine segensreiche Tätigkeit

entfaltete. Solche Einrichtungen in einem kleinen Rhöndorfe zu schaffen,

ohne Unterstützungen von Verbänden und Organisationen, das erfordert

Energie und ein unbeugsames Vertrauen. Diese Eigenschaften besaß Moses Strauß;

sie erwiesen sich als Segen für seine Gemeinde und für den Bezirk Bad

Kissingen, dessen Kassier er lange Jahre war. Zu seiner Beerdigung waren

von nah und fern die Freunde herbeigeeilt, um ihm die letzte Ehre zu

erweisen. An seinem Grabe sprachen Worte des Schmerzes und der Erinnerung:

Rabbiner Dr. Ephraim, Bad Kissingen, Rabbiner Dr. Weinberg, Würzburg, ein

Verwandter der Familie, Hauptlehrer Adler, München, der Neffe des

Heimgegangenen, Lehrer Strauß, Mittelsinn, der Sohn und Lehrer Katz,

Frankfurt, der Schwiegersohn des Verstorbenen, Lehrer Kahn, Geroda und ein

Vertreter der Gemeinde Mittelsinn, Herr Herz. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. September 1937:

"Geroda, 3. September (1937). Am 27. Elul haben wir

Moses Strauß zu Grabe gebracht, diesen edlen, charaktervollen und klugen

Menschen, der als Vorsteher seiner Gemeinde allen

Mitgliedern stets mit Rat und Tat und Hilfe zur Seite stand und der jede

freie Minute seines Lebens die ganze Kraft seines Körpers und Geistes

seiner Gemeinde widmete. In seiner mehr als dreißigjährigen

Tätigkeit als Vorsteher der Gemeinde Geroda schuf er eine neue Synagoge,

einen Friedhof und eine neue Mikwe und das alles zu einer

Zeit, als der Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden seine

segensreiche Tätigkeit noch nicht entfaltet. Aber er stellte nicht nur

eine Synagoge hin, er sorgte auch dafür, dass in ihr Tag für Tag

gebetet wurde. Es ist sicher vor allem sein Werk, dass Geroda eine

vorbildlich fromme Gemeinde wurde und blieb. Sein Beispiel riss die

Gemeinde mit, wohl nie versäumte er einen Gottesdienst, wenn seine Körperkräfte

gerade noch ausreichten, dass er sich ins Gotteshause schleppen konnte. So

sorgte er für seine Gemeinde, so sorgte er als Kassier der

Bezirksgemeinden Bad Kissingen für seinen Bezirk, so sorgte er auch für

jedes einzelne Mitglied seiner Gemeinde. Er war der Freund und Berater

jedes Einzelnen, an dessen Freude und an dessen Leiden er den regesten

Anteil nahm. Wahrlich, solange noch eine jüdische Seele in Geroda haust,

wird man von Moses Strauß sprachen und mit Stolz von ihm

erzählen.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. September 1937:

"Geroda, 3. September (1937). Am 27. Elul haben wir

Moses Strauß zu Grabe gebracht, diesen edlen, charaktervollen und klugen

Menschen, der als Vorsteher seiner Gemeinde allen

Mitgliedern stets mit Rat und Tat und Hilfe zur Seite stand und der jede

freie Minute seines Lebens die ganze Kraft seines Körpers und Geistes

seiner Gemeinde widmete. In seiner mehr als dreißigjährigen

Tätigkeit als Vorsteher der Gemeinde Geroda schuf er eine neue Synagoge,

einen Friedhof und eine neue Mikwe und das alles zu einer

Zeit, als der Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden seine

segensreiche Tätigkeit noch nicht entfaltet. Aber er stellte nicht nur

eine Synagoge hin, er sorgte auch dafür, dass in ihr Tag für Tag

gebetet wurde. Es ist sicher vor allem sein Werk, dass Geroda eine

vorbildlich fromme Gemeinde wurde und blieb. Sein Beispiel riss die

Gemeinde mit, wohl nie versäumte er einen Gottesdienst, wenn seine Körperkräfte

gerade noch ausreichten, dass er sich ins Gotteshause schleppen konnte. So

sorgte er für seine Gemeinde, so sorgte er als Kassier der

Bezirksgemeinden Bad Kissingen für seinen Bezirk, so sorgte er auch für

jedes einzelne Mitglied seiner Gemeinde. Er war der Freund und Berater

jedes Einzelnen, an dessen Freude und an dessen Leiden er den regesten

Anteil nahm. Wahrlich, solange noch eine jüdische Seele in Geroda haust,

wird man von Moses Strauß sprachen und mit Stolz von ihm

erzählen.

Aber in der großen Arbeit für die jüdische Gesamtheit

vergaß er doch nie daran, dass der jüdische Mensch auch Pflichten gegen

sich selbst hat, nämlich zu lernen'. In jeder freien Minute nahm er sein Sefer

(Buch, Tora) und lernte, und wenn ihm schon vor vielen Jahren der Chower-Titel

(Ehrenrabbiner) verliehen wurde, so beweist das mehr als alle

Ausführungen es vermögen, wie ernst er dies Lernen genommen

hatte.

Aus nah und fern waren die Freunde herbeigeeilt. Vor seinem Hause, in dem

er seine segensreiche Tätigkeit entfaltet, sprachen der Lehrer der

Gemeinde Geroda, Herr Kahn, der Sohn Lehrer (Siegfried) Strauß, Mittelsinn,

Herr Rabbiner Dr. Weinberg, Würzburg, und der Schwiegersohn Lehrer Katz

in Frankfurt Worte des Dankes und der Erinnerung. Auf dem Friedhof, den

der Heimgegangene ja selbst geschaffen, widmeten ihm Nachrufe Herr

Bezirksrabbiner Dr. Ephraim, Bad Kissingen für den Bezirk und den

Verband, der Neffe Herr Hauptlehrer Adler, München, für die Familie und

Herr Herz, Mittelsinn, für die Gemeinde Mittelsinn. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens."

|

Hinweise auf die aus Geroda

stammenden Lehrer Abraham Heß und Benno Heß

Quellen: Reiner Strätz: Biographisches Handbuch der Würzburger

Juden Bd. 1 S. 258; zu Abraham Heß

https://www.bllv.de/projekte/geschichte-bewahren/erinnerungsarbeit/datenbank-jued-lehrer/datenbank;

ergänzende Informationen von Hans-Ulrich Dillmann; zu Benno Heß: Historisches

Handbuch der jüd. Gemeinden in Niedersachsen und Bremen II S. 1257-1258 sowie

https://spurenimvest.de/2020/10/14/kywi-valeska/.

| Abraham Heß: geb. am 5. Juli 1895 in Geroda als Sohn des Viehhändlers Salomon Heß und seiner Frau Therese

geb. Silberthau; die

Israelitische Präparandenschule Burgpreppach

und studierte anschließend an der Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt (ILBA) in Würzburg. Nach dem Ersten Weltkrieg

(Kriegsteilnehmer) war er

Lehrer und Kantor mit rabbinischer Funktion in

Miltenberg/Ufr. von 1919

bis 1939. Am 2. April 1920 trat Abraham Heß dem Bayerischen Lehrerverein bei.

Seine Frau Nanny geb. Freudenberger (geb. 14. August 1896 in

Memmelsdorf), die er am 15. März 1922 in Aschaffenburg geheiratet hatte, war

ebenfalls Lehrerin. Ihre Kinder Bella und Siegfried wurden am 27. September 1923

bzw. am 18. November 1930 in Miltenberg geboren. Ab 1939 wohnten sie in

Würzburg, zuletzt in der Bibrastraße 6. Auswanderungsversuche sind gescheitert.

Abraham Heß wurde am 29. November 1941 mit seiner Frau Nanny und den Kindern

Bella und Siegfried aus Würzburg nach Riga-Jungfernhof deportiert und im

Alter von 46 Jahren ermordet. |

| |

Benno

Heß: geb. am 31. August 1900 in Geroda als Sohn von Viehhändler Lazarus

Heß und seiner Frau Sara geb. Weigersheimer (vgl. oben Artikel zum Tod von

Sara Heß 1935); war zur Ausbildung an der

Präparandenschule in Höchberg,

danach Seminarist an der Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg; im Juni 1918 zum Militär eingezogen;

danach in Karlsruhe tätig; am 25. Januar 1930 von Karlsruhe nach

Lüdenscheid, wo er als Religionslehrer und Kantor angestellt wurde; erste

Eheschließung mit Frieda (Friedel) geb. Bacharach, mit er einen Sohn Joseph

hatte (geb. 13. August 1933); ab 1937 Lehrer in Papenburg (Ems; Abbildung

links Artikel zur Amtseinführung von Benno Heß in Papenburg am 17. Oktober

1937 in "Israelitisches Familienblatt" vom 28. Oktober 1937); nach dem

Novemberpogrom 1938 emigriert nach Kolumbien, ab 1955 in den USA, zweite

Eheschließung 1952 mit Valeska geb. Kywi; beide gest. in den USA:

https://de.findagrave.com/memorial/247904500/benno-hess; (Grab von Benno

Hess, gest. 12. November 1979)

https://de.findagrave.com/memorial/247904501/valeska-hess (Grab von

Valeska Hess, gest. 25. August 1995); weitere Informationen und Fotos siehe

https://spurenimvest.de/2020/10/14/kywi-valeska/ (u.a. Foto von Benno

Hess und mit einer Schulklasse in Lüdenscheid). Benno

Heß: geb. am 31. August 1900 in Geroda als Sohn von Viehhändler Lazarus

Heß und seiner Frau Sara geb. Weigersheimer (vgl. oben Artikel zum Tod von

Sara Heß 1935); war zur Ausbildung an der

Präparandenschule in Höchberg,

danach Seminarist an der Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg; im Juni 1918 zum Militär eingezogen;

danach in Karlsruhe tätig; am 25. Januar 1930 von Karlsruhe nach

Lüdenscheid, wo er als Religionslehrer und Kantor angestellt wurde; erste

Eheschließung mit Frieda (Friedel) geb. Bacharach, mit er einen Sohn Joseph

hatte (geb. 13. August 1933); ab 1937 Lehrer in Papenburg (Ems; Abbildung

links Artikel zur Amtseinführung von Benno Heß in Papenburg am 17. Oktober

1937 in "Israelitisches Familienblatt" vom 28. Oktober 1937); nach dem

Novemberpogrom 1938 emigriert nach Kolumbien, ab 1955 in den USA, zweite

Eheschließung 1952 mit Valeska geb. Kywi; beide gest. in den USA:

https://de.findagrave.com/memorial/247904500/benno-hess; (Grab von Benno

Hess, gest. 12. November 1979)

https://de.findagrave.com/memorial/247904501/valeska-hess (Grab von

Valeska Hess, gest. 25. August 1995); weitere Informationen und Fotos siehe

https://spurenimvest.de/2020/10/14/kywi-valeska/ (u.a. Foto von Benno

Hess und mit einer Schulklasse in Lüdenscheid). |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeigen des Schneidermeisters Sal. Heß jr. (1901 / 1904)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1901:

"Suche für meine an Schabbat und Feiertage geschlossene

Maßschneiderei bis Mai einen Lehrling. Garantiert gute Ausbildung,

sowie sofort einen Gehilfen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. März 1901:

"Suche für meine an Schabbat und Feiertage geschlossene

Maßschneiderei bis Mai einen Lehrling. Garantiert gute Ausbildung,

sowie sofort einen Gehilfen.

Salomon Heß junior, Schneidermeister, Geroda,

Unterfranken." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Mai 1904: "Zwei Schneidergehilfen suche per

sofort. Schabbos und Feiertage geschlossen. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Mai 1904: "Zwei Schneidergehilfen suche per

sofort. Schabbos und Feiertage geschlossen.

Sal. Heß, Geroda (Bayern)." |

Verlobungsanzeige für Meta Weinberg und dem aus

Geroda stammenden Lehrer Willi Strauss (1928)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Gott

sei gepriesen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1928: "Gott

sei gepriesen.

Bezirksrabbiner Dr. M. Weinberg und Frau, Neumarkt

(Oberpfalz) - M. Strauss und Frau, Geroda, beehren sich die

Verlobung ihrer Kinder Meta und Willi bekannt zu geben: Meta

Weinberg - Willi Strauss, Lehrer. Verlobte. Neumarkt (Oberpfalz) -

Frankfurt-Main, Zobelstraße 9II. Juni 1928 / Siwan 5688." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1928:

"Die - so Gott will - Montag, den 15. Oktober 1928 - 1. Cheschwan

5689 - in Würzburg, Alhembra-Saal stattfindende Vermählung ihrer

Kinder Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1928:

"Die - so Gott will - Montag, den 15. Oktober 1928 - 1. Cheschwan

5689 - in Würzburg, Alhembra-Saal stattfindende Vermählung ihrer

Kinder

Meta und Willi beehren sich anzuzeigen

Bezirksrabbiner Dr. M. Weinberg und Frau Neumarkt

(Oberpfalz) -

Moses Strauss und Frau Geroda

(Unterfranken)." |

Verlobungsanzeige von Rosa Hess und Abraham Katzmann (1923)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1923:

"Statt Karten. Rosa Hess - Abraham Katzmann. Verlobte. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. November 1923:

"Statt Karten. Rosa Hess - Abraham Katzmann. Verlobte.

Geroda, Kislew 5684 - 18. November 1923." |

Stellensuche von Samuel Frank für seine Tochter (1929)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1929:

"Suche für meine Tochter, geprüfte Kindergärtnerin 2. Klasse mit

guten Zeugnissen passende Stelle. Samuel Frank, Geroda bei Bad

Kissingen." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1929:

"Suche für meine Tochter, geprüfte Kindergärtnerin 2. Klasse mit

guten Zeugnissen passende Stelle. Samuel Frank, Geroda bei Bad

Kissingen." |

Heiratsanzeige von Isaak Hess und Lina Hahn

(1928)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1928:

"Isaak Hess - Lina Hess geb. Hahn. Vermählte. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1928:

"Isaak Hess - Lina Hess geb. Hahn. Vermählte.

Geroda - Nenzenheim /Bayern.

Trauung, 16. Dezember, Hotel Katzmann, Würzburg." |

Verlobungsanzeige von Ilse Katzmann und Esra Stein (1934)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1934:

"Gott sei gepriesen.

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1934:

"Gott sei gepriesen.

Ilse Katzmann - Esra Stein. Verlobte.

Geroda - 1. Cheschwan (= 10. Oktober 1934) - Schwäbisch

Hall." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war eine erste Synagoge unbekannten Baujahres

vorhanden. 1840 musste sie dringend repariert werden, gleichfalls stand

der Bau eines jüdischen Schulhauses an. Die jüdischen Familien in Geroda waren

mit diesen Aufgaben finanziell überfordert und beantragten bei der Regierung die

Durchführung einer Kollekte. Diese erbracht 583 fl. So konnten die Bauprojekte

noch 1840/41 durchgeführt werden.

Kollekte zum Bau des jüdischen Schulhauses und die

Reparatur der Synagoge in Geroda (1840)

Artikel

im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs

Bayern 4. Juni 1840: "29. Mai 1840. Artikel

im "Intelligenzblatt von Unterfranken und Aschaffenburg des Königreichs

Bayern 4. Juni 1840: "29. Mai 1840.

(Die Bitte der israelitischen Kultusgemeinde zu Geroda und Platz um

Bewilligung einer Kollekte bei allen jüdischen Gemeinden des Königreichs zum

Baue eines Schulhauses und zur Reparatur der Synagoge betreffend).

Im Namen Seiner Majestät des Königs. Die der israelitischen

Kultusgemeinde zu Geroda-Platz zum Zwecke der Erbauung eines Schulhauses und

der Reparatur zu Geroda allergnädigst bewilligte Kollekte hat den aus

nachstehenden Übersicht ersichtlichen Ertrag geliefert, was hiermit zu

öffentlichen Kenntnis gebracht wird. Würzburg, den 24. Mai 1840. Königliche Regierung von Unterfranken

und Aschaffenburg, Kammer des Innern. Stenglein, Direktor

c. Hübner.

Ertrag der Kollekte für die israelitische Kultusgemeinde zu Geroda und Pltaz

zum Baue eines Schulhauses und zur Reparatur der Synagoge..."

Nachstehend werden die aus den einzelnen Behörden und Ämtern

eingegangenen Beträge aufgeführt. Insgesamt erhielt die Gemeinde 583 fl. 33

1/2 Kr.

|

1904 wurde vom Kultusvorstand Moses Strauß per Anzeige eine gut

erhaltene Torarolle gesucht, die noch für den Gottesdienst in der alten Synagoge

benötigt wurde. Ob eine neue gefunden und - wie üblich - mit einem großen

Fest und einer Prozession eingeweiht werden konnte, ist nicht bekannt:

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Januar 1904: "Die

in geringen Verhältnissen sich befindende Kultusgemeinde Geroda, Rabbinat

Kissingen, sucht eine gut erhaltene koschere Sefer Thauro (Torarolle) billigst zu

kaufen. Offerten an Herrn Moses Strauß, Kultusvorstand." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Januar 1904: "Die

in geringen Verhältnissen sich befindende Kultusgemeinde Geroda, Rabbinat

Kissingen, sucht eine gut erhaltene koschere Sefer Thauro (Torarolle) billigst zu

kaufen. Offerten an Herrn Moses Strauß, Kultusvorstand." |

Die alte Synagoge wurde nach dem Neubau der Synagoge 1907

an den Geschäftsmann

Bernhard Strauss "Manufakturwaren und Maschinen" verkauft und von

diesem nach einem Um- und Anbau als Geschäftshaus genutzt. In den 1970er-Jahren

wurde das Gebäude abgebrochen und durch ein neues Wohnhaus ersetzt. Im Blick

auf die Renovierung oder den Bau einer neuen Synagoge und einer neuen Schule

erschienen 1904 Spendenaufrufe in jüdischen Periodika:

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

25. April 1904: "Werte Glaubensgenossen! Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

25. April 1904: "Werte Glaubensgenossen!

Die hiesige israelitische Kultusgemeinde, bestehend aus 19

Mitgliedern, befindet sich jetzt in großer Verlegenheit. Sie muss

nämlich die Synagoge sowie auch das Schulhaus vom Grunde auf renovieren

oder beide durch Neubauten ersetzen. Da es nun der Gemeinde, wie Sie aus

den unten abgedruckten Zeugnissen ersehen können, unmöglich ist, diesen

bedeutenden Kostenaufwand zu leisten, so ist erstere gezwungen, an den

Wohltätigkeitssinn edler Glaubensgenossen zu appellieren.

Wir bitten Sie deshalb ergebenst, uns durch einen Zuschuss oder durch Sammlungen

für diesen hehren und heiligen Zweck unterstützen zu wollen. Indem wir

Sie ersuchen, von den unten abgedruckten Zeugnissen gefälligst Notiz

nehmen zu wollen, zeichnen, Ihnen im Voraus besten Dank

sagend

Die Verwaltung der israelitischen Kultusgemeinde Geroda.

M. Strauss, Vorstand.

---

Bad Kissingen, 12. Februar 1904. Distrikts-Rabbinat Bad Kissingen.

Der Wahrheit gemäß wird andurch bezeugt, dass die Kultusgemeinde

Geroda-Platz-Schondra größtenteils aus Mitgliedern besteht, die

teilweise ganz unvermögend, teilweise wenig leistungsfähig sind. Nur mit

großer Anstrengung vermag die genannte Gemeinde die regelmäßigen

jährlichen Bedürfnisse aufzubringen. Gegenwärtig ist jedoch die

Gemeinde gezwungen, große Reparaturen bezw. Neubauten auszuführen, die

einen Kostenaufwand von ca. 10.000 Mark erfordern, weshalb dieselbe

gezwungen ist, an größere Gemeinden um Beihilfe sich zu wenden. Das

Distriktsrabbinat. Dr. S. Bamberger.

---

Zeugnis.

Auf Wunsch wird gerne bezeugt, dass sowohl die Synagoge, als auch das

Schulhaus der israelitischen Kultusgemeinde Geroda in einem sehr

baufälligen Zustande sich befinden und dass die Mitglieder der

israelitischen Kultusgemeinde absolut nicht im Stande sind, die Kosten

für Herrichtung obiger Gebäude aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Geroda, den 1. Februar 1904.

Die Gemeindeverwaltung. Kohl, Bürgermeister." |

Die neue Synagoge wurde 1906/07 erbaut und am 16. August 1907 feierlich

eingeweiht. Der Aron-Ha-Kodesch stammte aus der ehemaligen Synagoge von Werneck

und war aus Sandstein gefertigt und in Ölfarbe gefasst. Über die Synagoge und

die anderen Einrichtungen wird 1927 berichtet:

Über den guten Zustand der Gemeinde und

ihrer Einrichtungen (1927)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. August 1927: "Geroda

(Unterfranken), 10. August (1927). Aus unserem ruhigen, in einem

lieblichen Talkessel gelegenen Rhöndorfe an der Strauße Bad Kissingen -

Brückenau dringt nur selten ein Bericht in die große Welt. Die kleine

jüdische Gemeinde zählt ungefähr 60 Seelen. Trotzdem pulsiert hier

wahres jüdisches Leben. Mustergültig sind alle Einrichtungen. Die neue,

hübsche ausgestattete Synagoge, abseits vom Lärm des Tages, ist von

einem blühenden Garten umgeben. Nur wenige Schritte davon entfernt

befindet sich das Schulhaus, neu hergerichtet und praktisch eingerichtet

mit einer neuen, zeitgemäß eingerichteten Mikwah. Der neue, vor

fünfzehn Jahren angelegte Friedhof, von

schattigem Laubwald umrauscht, ist etwa 15 Minuten vom Orte entfernt.

Früher wurden die Leichen nach dem ca. 20 Kilometer von hier entfernten

jüdischen Friedhof Pfaffenhausen bei

Hammelburg überführt. Alle diese Institutionen verkünden den

Opfersinn der kleinen, in Frieden und Eintracht lebenden Gemeinde. Das

hervorragendste Verdienst an ihrer Errichtung gebührt dem langjährigen,

unermüdlichen, tatkräftigen und selbstlosen Kultusvorstand Herrn Moses Strauß, der die Förderung seiner Gemeinde als das Ziel seines Lebens

betrachtet." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. August 1927: "Geroda

(Unterfranken), 10. August (1927). Aus unserem ruhigen, in einem

lieblichen Talkessel gelegenen Rhöndorfe an der Strauße Bad Kissingen -

Brückenau dringt nur selten ein Bericht in die große Welt. Die kleine

jüdische Gemeinde zählt ungefähr 60 Seelen. Trotzdem pulsiert hier

wahres jüdisches Leben. Mustergültig sind alle Einrichtungen. Die neue,

hübsche ausgestattete Synagoge, abseits vom Lärm des Tages, ist von

einem blühenden Garten umgeben. Nur wenige Schritte davon entfernt

befindet sich das Schulhaus, neu hergerichtet und praktisch eingerichtet

mit einer neuen, zeitgemäß eingerichteten Mikwah. Der neue, vor

fünfzehn Jahren angelegte Friedhof, von

schattigem Laubwald umrauscht, ist etwa 15 Minuten vom Orte entfernt.

Früher wurden die Leichen nach dem ca. 20 Kilometer von hier entfernten

jüdischen Friedhof Pfaffenhausen bei

Hammelburg überführt. Alle diese Institutionen verkünden den

Opfersinn der kleinen, in Frieden und Eintracht lebenden Gemeinde. Das

hervorragendste Verdienst an ihrer Errichtung gebührt dem langjährigen,

unermüdlichen, tatkräftigen und selbstlosen Kultusvorstand Herrn Moses Strauß, der die Förderung seiner Gemeinde als das Ziel seines Lebens

betrachtet." |

Beim Novemberpogrom 1938 wurde von SS-Leuten aus Geroda

und Helfern in die Synagoge und das jüdische Gemeindehaus eingebrochen und die

Inneneinrichtung zerstört. Die Torarollen und die Ritualien wurden im Garten

der Synagoge verbrannt. Es konnte nur eine Megilla (Rolle des Buches Ester) und

ein Schofar gerettet werden.

Das Gebäude der Synagoge blieb nach 1945 bestehen. Der Gesamteindruck

des Gebäudes, u.a. mit den Rundbogenfenster ist trotz einiger Umbauten (zuletzt

einer gelungenen Renovierung 1998/99 und dem dabei erfolgten Umbau zu einem

Gemeindehaus) weitgehend erhalten geblieben (nach kurzer Baubeschreibung des

Denkmalamtes: "tonnengewölbter Saalbau mit Satteldach"). Am Gebäude

befindet sich eine Gedenktafel mit folgendem Text: "Dieses Gebäude,

erbaut im Jahre 1907, die Inneneinrichtung wurde 1938 in der Pogromnacht

zerstört, diente der Jüdischen Kultusgemeinde Geroda als Synagoge. Zur

Erinnerung und Mahnung".

Nach 1945 wurden einige ehemalige SS-Leute aus Geroda wegen ihrer

Beteiligung beim Novemberpogrom 1938 vor Gericht gestellt. Sie wurden zu

Gefängnisstrafen verurteilt.

Adresse/Standort der Synagoge:

| alte Synagoge in der Dorfstraße 11 (abgebrochen) |

| die neue Synagoge von 1907 Kirchberg 6, zu erreichen über

das Grundstück Kirchberg 3 (= ehemaliges jüdisches Gemeindehaus mit

Schulräumen, Lehrerwohnung, daneben die Mikwe) |

Über den alten

Toraschrein der Synagoge Geroda (erstellt mit Hilfe von

Recherchen von Manfred Fuchs, Werneck): In der Synagoge in Geroda ist nach

dem Neubau 1907 vermutlich der Toraschrein aus Werneck

und nicht der Toraschrein aus der alten Synagoge Geroda aufgestellt

worden. Dieser alte Toraschrein (beziehungsweise Toraschrank) aus Geroda

kam in das damalige Fränkische Luitpoldmuseum in Würzburg (heute

Mainfränkisches Museum):

Quelle: August Stöhr: Bericht über die Neuerwerbungen des Fränkischen

Luitpoldmuseums zu Würzburg für die Jahre 1914 und 1915 S. 19: "Die

israelitische Gemeinde der Rhönorte Geroda, Platz und Schondra übergaben

als Geschenk einen reich geschnitzten, bunt gemalten und vergoldeten

Toraschrank vom Ende des 17. Jahrhunderts aus der Synagoge in Geroda".

Die Angabe, dass es sich um den Schrein aus der alten Synagoge in Geroda

gehandelt hat, ist allerdings nicht ganz eindeutig. Möglicherweise war

dies doch der Toraschrank aus Werneck, nachdem er einige Jahre in der

Synagoge Geroda gestanden hat. Im damaligen Fränkischen

Luitpoldmuseum befand sich auch der Toraschrein aus Platz

- oder ist mit der Angabe von Stör die Übergabe des Toraschreines aus

Platz und nicht die Übergabe eines Toraschrankes aus Geroda

gemeint? Der oder die Toraschränke sind bei den Luftangriffen auf

Würzburg im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Die beiden Fotos auf den Seiten

zu Geroda und Platz zeigen jedenfalls

unterschiedliche Toraschränke. |

Fotos

Historisches Foto des

Toraschrankes

(ursprünglich aus Werneck?)

(Quelle Foto links: The Encyclopedia of

Jewish Life s. Lit. Bd. 1 S.

427) |

|

| |

|

| |

|

|

Fotos aus den 1980er-Jahren

(Quelle: Schwierz s.Lit. S. 56-57) |

|

|

| |

Die ehemalige

Synagoge |

Das Gebäude der ehemaligen

Schule |

| |

|

|

Neueres Foto von 2004

(Foto: Jürgen Hanke, Kronach

aus www.synagogen.info) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Fotos von 2007

(Fotos: Hahn,

Aufnahmedatum 31.5.2007) |

|

| |

Blick auf das

Gebäude Dorfstraße 11 (mit Balkonen), an dessen Stelle sich

bis 1907 die

alte Synagoge befand. |

| |

|

|

|

|

| |

Heutiges Eingangsportal |

Seitenfenster |

| |

|

|

|

|

|

| Blick auf die

ehemalige Synagoge |

Das Foto zeigt die

unmittelbare Nähe

zwischen evangelischer Kirche (links)

und ehemaliger

Synagoge (rechts) |

| |

| |

|

| |

|

Die ehemalige

jüdische

Schule |

|

|

|

Blick auf die ehemalige

jüdische Schule |

|

| |

|

|

Das jüdische Bad

(Mikwe) |

|

|

| |

Blick auf das

jüdische Badehaus (Mikwe) |

| |

|

Vor der Kirche:

Gefallenendenkmal |

|

|

| |

Die Namen der vier

jüdischen Gefallenen sind ergänzt |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

September 2007:

Bericht über die Lebensgeschichte von Heinz

Katzmann / Harry Katzman

Anmerkung: Heinz Katzmann war in der Dorfstraße 7 aufgewachsen. Seine

Familie konnte auf Grund von Warnhinweisen rechtzeitig in die USA

emigrieren. Heinz Katzmann - inzwischen Harry Katzman kam 1945 mit den

US-Soldaten nach Deutschland, verhinderte eine Bombardierung von Geroda

und war als amerikanischer Captain nach Kriegsende für den Altlandkreis

Brückenau zuständig. Hans Wirth aus Geroda, der seit Kindheit mit Heinz

Katzmann befreundet war, hielt am Kontakt fest (Artikel erhalten von

Gerhard Kreile). |

Artikel

in der "Saale-Zeitung" vom 29. September 2007: "Sie

blieben Freunde in harter Zeit. Als langjährige Nachbarn plötzlich

bedroht und verfolgt wurden - Lehrerprügel und Schülerspott. Artikel

in der "Saale-Zeitung" vom 29. September 2007: "Sie

blieben Freunde in harter Zeit. Als langjährige Nachbarn plötzlich

bedroht und verfolgt wurden - Lehrerprügel und Schülerspott.

GERODA-PLATZ. Wenn Hans Wirth an seine Jugend zurückdenkt, überkommt den

83-Jährigen Bitterkeit. Noch heute quälen ihn Erinnerungen an das, was

sein Schulfreund Heinz und dessen Familie in Geroda aushalten mussten. Wie

sie, die seit Generationen in bester Nachbarschaft in der kleinen Gemeinde

gelebt hatten, plötzlich diffamiert, geschlagen und bedroht wurden, nur

weil sie Juden waren. Und dennoch hat einer von ihnen Geroda kurz vor

Kriegsende vor der Bombardierung und Vernichtung gerettet...".

(zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken) |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 297-298. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 55-58. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 442-445.

|

| Cornelia Binder und Michael (Mike) Mence: Last Traces /

Letzte Spuren von Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen.

Schweinfurt 1992. |

| dieselben: Nachbarn der Vergangenheit / Spuren von

Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen mit dem Brennpunkt

1800 bis 1945 / Yesteryear's Neighbours. Traces of German Jews in the administrative district of Bad Kissingen focusing on the period

1800-1945. Erschienen 2004. ISBN 3-00-014792-6. Zu beziehen bei den

Autoren/obtainable from: E-Mail.

Info-Blatt

zu dieser Publikation (pdf-Datei).

|

| Dirk Rosenstock (Bearbeiter): Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg.

Band 13. Würzburg 2008. S. 98. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Geroda Lower Franconia. The

Jewish community numbered 63 in 1880 (total 691) and 43 in 1933, mostly engaged

in farming. The community maintained a synagogue, rebuilt in 1907, and a

cemetery, consecrated in 1910, which served other communities as well. On Kristallnacht

(9-10 November 1938), jews were severely beaten and two were murdered in the Dachau

concentration camp and the synagogue was wrecked. In all 29 Jews managed to

leave Geroda in 1936-1941, ten emigrating from Germany. The rest were went to

the Dachau and Buchenwald concentration camps, Izbica in the Lublin district

(Poland) and the Theresienstadt ghetto in 1941-42.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|