|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Zweibrücken

Zweibrücken (Rheinland-Pfalz)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Zweibrücken wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte ergänzt. Neueste Ergänzung vom

11.4.2015.

Übersicht:

Aus

der Geschichte der Lehrer / Vorbeter / Schächter und der jüdischen Schule

Ausschreibung

der Stelle des Religionslehrers, Kantors und Schochet (1889)

Anzeige

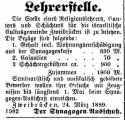

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889: "Lehrerstelle. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. April 1889: "Lehrerstelle.

Die

Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters für die

israelitische Kultusgemeinde Zweibrücken ist zu besetzen. Die Bezüge

sind folgende:

1. Gehalt inklusive Wohnungsentschädigung aus der

Synagogenkasse 830 Mark,

2.

Kasualien 70 Mark,

3. Schächtergebühren

ca. 900 Mark.

Zusammen 1.800 Mark.

Seminaristisch und musikalisch

gebildete Bewerber wollen ihre Gesuche mit Zeugnissen bis längstens 1.

Mai beim Synagogen-Ausschuss einreichen. Zweibrücken, 24. März 1889. Der

Synagogenausschuss." |

Zum Tod des Lehrers Salomon Reitlinger

(Lehrer in

Zweibrücken 1857-1889)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1892: "Zweibrücken. 20. Mai

(1892). Unser greiser Mitbürger Herr Salomon Reitlinger, israelitischer

Lehrer in Pension, welcher noch vor einigen Tagen unter allgemeiner

Anteilnahme seiner zahlreichen Freunde und Bekannten aus Nah und Fern in

aller erfreulicher Frische seinen 80. Geburtstag beging, ist gestern

Nachmittag nach kurzem Krankenlager entschlafen. Mit seinem Dahinscheiden

hat ein arbeitsames, im Beruf, wie in der Familie reich gesegnetes Leben

seinen Abschluss gefunden. Geboren am 12. Mai 1812 zu Wallerstein bei Nördlingen,

widmete sich Herr Reitlinger dem Lehrerberuf und kam 1849 von Feuchtwangen

in die Pfalz, wo er in Pirmasens, Edenkoben,

Brücken, Thaleischweiler,

Essingen und von 1857 bis 1889 in unserer Stadt mit hingebender Treue des

Amtes eines israelitischen Lehrers und Kantors waltete. Einen ergreifenden

Beweis von der großen Liebe und Achtung, welche er sich während der

langen Zeit seiner Wirksamkeit in hiesiger Stadt zu erwerben verstand,

bildeten die herzlichen Kundgebungen zu seinem 80. Geburtsfeste, des

Tates, welcher sich für den alten Herrn zu einem Ehrentage gestaltete." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Juni 1892: "Zweibrücken. 20. Mai

(1892). Unser greiser Mitbürger Herr Salomon Reitlinger, israelitischer

Lehrer in Pension, welcher noch vor einigen Tagen unter allgemeiner

Anteilnahme seiner zahlreichen Freunde und Bekannten aus Nah und Fern in

aller erfreulicher Frische seinen 80. Geburtstag beging, ist gestern

Nachmittag nach kurzem Krankenlager entschlafen. Mit seinem Dahinscheiden

hat ein arbeitsames, im Beruf, wie in der Familie reich gesegnetes Leben

seinen Abschluss gefunden. Geboren am 12. Mai 1812 zu Wallerstein bei Nördlingen,

widmete sich Herr Reitlinger dem Lehrerberuf und kam 1849 von Feuchtwangen

in die Pfalz, wo er in Pirmasens, Edenkoben,

Brücken, Thaleischweiler,

Essingen und von 1857 bis 1889 in unserer Stadt mit hingebender Treue des

Amtes eines israelitischen Lehrers und Kantors waltete. Einen ergreifenden

Beweis von der großen Liebe und Achtung, welche er sich während der

langen Zeit seiner Wirksamkeit in hiesiger Stadt zu erwerben verstand,

bildeten die herzlichen Kundgebungen zu seinem 80. Geburtsfeste, des

Tates, welcher sich für den alten Herrn zu einem Ehrentage gestaltete." |

Anzeige der Frau von Lehrer Max Bachenheimer (1901)

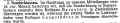

Anzeige

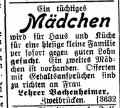

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1901: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. April 1901:

"Ein tüchtiges

Mädchen

wird für Haus und Küche für eine hiesige kleine Familie per sofort

gegen guten Lohn gesucht. Ein zweites Mädchen ist vorhanden.

Offerten mit Gehaltsansprüchen sind zu richten an Frau

Lehrer Bachenheimer, Zweibrücken." |

Zum 40jährigen Dienstjubiläum von Max Bachenheimer

(Lehrer in Zweibrücken 1889-1929)

Artikel in

der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 11. Januar 1929.

"Zweibrücken.

Ein allgemein bekannter Kultusbeamter, Lehrer und Kantor Max Bachenheimer,

tritt nach jahrzehntelanger Berufsarbeit am 1. Oktober in den

wohlverdienten Ruhestand. In diesen Tagen sind gerade 40 Jahre verflossen,

seitdem er im September 1889 seine Wirksamkeit in Zweibrücken begann.

Bereits vorher hatte er sechs Jahre Dienst als Volksschullehrer getan. In Zweibrücken, seiner zweiten Heimat war der nun aus dem Amt Scheidende während

der ganzen Zeit als israelitischer Religionslehrer an den Volksschulen tätig,

ferner über 30 Jahre an der Oberrealschule, 16 Jahre am humanistischen

Gymnasium. Daneben versah er den Kantordienst in seiner Kultusgemeinde,

den er unter dem inzwischen gestorbenen Bezirksrabbiner Dr. Mayer begann.

Für seine Verdienste im Seelsorgerdienst während der Kriegsjahre erhielt

er das König-Ludwig-Kreuz. Auf schwierigem Posten hat er ein Lebenswerk

geschaffen, das ihm reiche Anerkennung einbrachte. Möge ihm noch ein

langer, glücklicher Ruhestand beschieden sein." Artikel in

der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 11. Januar 1929.

"Zweibrücken.

Ein allgemein bekannter Kultusbeamter, Lehrer und Kantor Max Bachenheimer,

tritt nach jahrzehntelanger Berufsarbeit am 1. Oktober in den

wohlverdienten Ruhestand. In diesen Tagen sind gerade 40 Jahre verflossen,

seitdem er im September 1889 seine Wirksamkeit in Zweibrücken begann.

Bereits vorher hatte er sechs Jahre Dienst als Volksschullehrer getan. In Zweibrücken, seiner zweiten Heimat war der nun aus dem Amt Scheidende während

der ganzen Zeit als israelitischer Religionslehrer an den Volksschulen tätig,

ferner über 30 Jahre an der Oberrealschule, 16 Jahre am humanistischen

Gymnasium. Daneben versah er den Kantordienst in seiner Kultusgemeinde,

den er unter dem inzwischen gestorbenen Bezirksrabbiner Dr. Mayer begann.

Für seine Verdienste im Seelsorgerdienst während der Kriegsjahre erhielt

er das König-Ludwig-Kreuz. Auf schwierigem Posten hat er ein Lebenswerk

geschaffen, das ihm reiche Anerkennung einbrachte. Möge ihm noch ein

langer, glücklicher Ruhestand beschieden sein." |

Erhöhung des Zuschusses der Stadt zum

Gehalt des Religionslehrers (1911)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. März

1911: "Zweibrücken. Die Stadt erhöhte den Zuschuss zum

Gehalt des jüdischen Religionslehrers von 400 Mark auf 800 Mark. Dieser

Zuschuss ist ein Äquivalent für die Umlagen, die die jüdischen Bürger

für die allgemeinen Schulzwecke zahlen, zumal ja aus den Umlagen der

Juden auch der Religionsunterricht der Katholiken und der Protestanten

mitbezahlt wird." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. März

1911: "Zweibrücken. Die Stadt erhöhte den Zuschuss zum

Gehalt des jüdischen Religionslehrers von 400 Mark auf 800 Mark. Dieser

Zuschuss ist ein Äquivalent für die Umlagen, die die jüdischen Bürger

für die allgemeinen Schulzwecke zahlen, zumal ja aus den Umlagen der

Juden auch der Religionsunterricht der Katholiken und der Protestanten

mitbezahlt wird." |

Lehrer

Bernstein übernimmt die jüdische "Sonderklasse" in Kaiserslautern

(1936)

Anmerkung:

Lazar Bernstein ist am 20. Mai 1903 in München geboren als Sohn des Kaufmanns

Jakob Bernstein und seiner Frau Witte (Victoria) geb. Obstfeld. Lazar Bernstein

war zunächst Religionslehrer in Aub. Nach seinem

Wechsel nach Wilhermsdorf heiratete er

hier am 20. März 1929 Martha geb. Uhlfelder (geb. 21. Dezember 1908 in

Burgpreppach als Tochter des Lehrers

Jonathan Uhlfelder und seiner Frau Eva Erna geb. Frießner. Die beiden hatten

drei Kinder. Lazar Bernstein wurde nach 1930 Lehrer in Zweibrücken, im

Zusammenhang mit den Ereignissen beim Novemberpogrom 1938 wurde er verhaftet,

kam jedoch mit Hilfe des späteren Kriegsverbrechers Curt Trimborn (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Curt_Trimborn#) frei und konnte über

Frankreich in die USA emigrieren (Geschichte siehe

https://www.marksalter.org/historys-true-warning/?print=print). Hier ist

Lazar Bernstein am 3. Juli 1988 in Miami FL verstorben; seine Frau ist ebd.

schon am 30. Dezember 1983 verstorben. Seine in Deutschland geborenen Söhne

waren als Ingenieure tätig, seine Tochter als Lehrerin. Genealogische

Informationen mit Fotos siehe

https://www.geni.com/people/Eleazar-Bernstein/6000000022501542508.

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

Dezember 1936: "Sonderklassen. Im Nachtrage zu unseren

Mitteilungen vom 15. vorigen Monats berichten wir, dass die Sonderklasse

in Kaiserslautern nunmehr dem

Kollegen Bernstein in Zweibrücken übertragen worden ist,

während die zweite Stelle in Ludwigshafen

vom Kollegen Langstädter in Venningen

übernommen wurde." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 15.

Dezember 1936: "Sonderklassen. Im Nachtrage zu unseren

Mitteilungen vom 15. vorigen Monats berichten wir, dass die Sonderklasse

in Kaiserslautern nunmehr dem

Kollegen Bernstein in Zweibrücken übertragen worden ist,

während die zweite Stelle in Ludwigshafen

vom Kollegen Langstädter in Venningen

übernommen wurde." |

Religionsprüfung

in der jüdischen Schule (1938)

Artikel

in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz" vom

11. Mai 1938: "Zweibrücken (Religionsprüfung). Am 8. April

nahm Herr Bezirksrabbiner Dr. Nellhaus im Auftrage des

Verbandsausschusses und im Beisein des Vorstandes die Religionsprüfung

von 5 Knaben und 5 Mädchen der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken

vor. Der in den Händen von Herrn Lehrer Bernstein liegende

Religionsunterricht hat auch in dem abgelaufenen Schuljahre erfreulich

Ergebnisse gezeitigt. Die Schüler wiesen gute Fortschritte im

Hebräisch-Lesen und im Übersetzen des Pentateuch und der Gebete, sowie

hinreichende Kenntnisse in der biblischen und jüdischen Geschichte und in

der Religionslehre auf. Herr Lehrer Bernstein und seinen Zöglingen wurde

darum auch seitens des Rabbiners und des Vorstandes die wohlverdiente

Anerkennung

zuteil." Artikel

in "Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz" vom

11. Mai 1938: "Zweibrücken (Religionsprüfung). Am 8. April

nahm Herr Bezirksrabbiner Dr. Nellhaus im Auftrage des

Verbandsausschusses und im Beisein des Vorstandes die Religionsprüfung

von 5 Knaben und 5 Mädchen der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken

vor. Der in den Händen von Herrn Lehrer Bernstein liegende

Religionsunterricht hat auch in dem abgelaufenen Schuljahre erfreulich

Ergebnisse gezeitigt. Die Schüler wiesen gute Fortschritte im

Hebräisch-Lesen und im Übersetzen des Pentateuch und der Gebete, sowie

hinreichende Kenntnisse in der biblischen und jüdischen Geschichte und in

der Religionslehre auf. Herr Lehrer Bernstein und seinen Zöglingen wurde

darum auch seitens des Rabbiners und des Vorstandes die wohlverdiente

Anerkennung

zuteil." |

Die Zeitschrift "Der Israelit" macht sich über

die neue, liberale Synagogenordnung von 1879 lustig

Vorbemerkung: Die Zeitschrift "Der

Israelit" war das Organ der orthodox-geprägten jüdischen Gemeindeglieder.

Heftig wurden von ihr die liberalen Gemeinde-, Synagogen- und

Gottesdienstordnungen kritisiert; Orgel, gemischte Chöre u.a.m. waren

verpönt.

Der nachstehende Artikel ist in der Abschrift nicht ganz vollständig

wiedergegeben. Einige hebräische Wendungen sind noch nicht (teilweise eventuell

nicht ganz korrekt) übersetzt, bitte bei Interesse den Originalartikel vergleichen!

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember 1879: "Von den Ufern

des Erlbachs. Die jüdische Literatur ist in den jüngsten Monaten durch

ein Werk bereichert worden, das es wohl lediglich seinem bescheidenen Äußern

verdankt, wenn es bis jetzt noch nicht die Würdigung gefunden hat, die es

in hohem Grade verdient; 'Die Synagogen- und Gebetordnung der

israelitischen Kultusgemeinde zu Zweibrücken!' Es hat nur 15

Oktavseiten, aber die Größe respektive Länge macht's ja bei

klassischen Schriften nicht aus. Und klassisch ist der Unsinn, der da

geboten wird. Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember 1879: "Von den Ufern

des Erlbachs. Die jüdische Literatur ist in den jüngsten Monaten durch

ein Werk bereichert worden, das es wohl lediglich seinem bescheidenen Äußern

verdankt, wenn es bis jetzt noch nicht die Würdigung gefunden hat, die es

in hohem Grade verdient; 'Die Synagogen- und Gebetordnung der

israelitischen Kultusgemeinde zu Zweibrücken!' Es hat nur 15

Oktavseiten, aber die Größe respektive Länge macht's ja bei

klassischen Schriften nicht aus. Und klassisch ist der Unsinn, der da

geboten wird.

Die Zeiten sind ernst, und der Zweibrückener Gemeindeausschuss verdient

alle Anerkennung, dass er ein wenig für die Erheiterung besorgt ist.

Folgen wir diesem Winke durch einige Glossen, mit denen wir die blühendsten

Teile dieser Synagogenordnung einem größeren Publikum zugänglich machen

möchten; sie verdient es. Dass wir es nur gleich sagen, wir haben es mit

keiner Synagogen-, sondern mit einer Reformsynagogen-Ordnung zu tun.

Die Zweibrückener haben nämlich ein neues so genanntes Gotteshaus mit

Orgel, zeitgemäßem Singsang, einem Breslauer Rabbiner und sonstigem

Luxus, warum sollten sie nicht auch eine neue Gebetordnung haben? In dem

Schlusssatz des § 3 der vorliegenden Synagogenordnung heißt es: 'Der

an manchen Orten übliche Gebrauch, dass einjährige Kinder die so

genannte Wimpel oder Mappe in die Synagoge tragen, ist untersagt.'

Warum? Was haben die Kleinen verbrochen, auf deren Hauch Gott die Zeiten

und Menschen gewinnende Macht der Tora so fest gegründet hat, dass die

sinnige jüdische Sitte durch ihre zarten Händchen das Band reichen lässt,

das unsere Tora zusammenhält?

Nein, das kann kein fanatischer Hass gegen jüdische Bräuche sein, denn

die tiefe Innigkeit gerade dieses Brauches musste selbst vor dem

fanatischsten Reformjudentum Gnade finden, wenn nicht aller Sinn für Tora

und ihre jugendlichen Träger aus dem Herzen der Zweibrückener

Synagogenausschussmitglieder geschwunden ist, also waren?

In § 8 wird dekretiert: 'Während der Vorlesung der Tora bleibt die

Gemeinde sitzen, beim Vortrage der zehn Gebote aber hat sie sich zu

stellen etc.' Das jüdische Gesetz und die Zweibrückener

Synagogenordnung kollidieren in diesen Bestimmungen. Ersteres spricht sich

wörtlich so aus: 'Man muss beim Vorlesen aus der Tora nicht stehen.

Einige legen jedoch die Erschwerung auf, zu stehen; so tat es auch unser

Lehrer R. Meir.' (Schulchan Aruch O.Ch. 146,4). Die für die

religionsgesetzliche Entscheidung maßgebenden Kodizes bemerken noch

hierzu, dass während der Segenssprüche über der Tora die Gemeinde

jedenfalls eine stehende Haltung einzunehmen habe.

Der Zweibrückener Ausschuss dekretiert dagegen: Die Gemeinde bleibt

sitzen! Haben die Herren Diktatoren bei dieser Weisung an die

religionsgesetzliche Seite der Bestimmung gedacht, so möchten wir uns die

bescheidene Frage gestatten: Wie kommt ein Statuten dekretierenden

Ausschuss dazu, es den etwaigen Machmirim seiner Gemeinde unmöglich zu machen, eine ihren Wünschen entsprechende

Stellung beim Vorlesen aus der Tora einzunehmen? War er sich aber gar

nicht bewusst, dass er sich hier auf religionsgesetzlichem Gebiete bewegt,

wird wie in einem Wachsfigurenkabinett in der Zweibrückener Synagoge

gestanden und gesessen, je nachdem an dem Schnürchen dieses oder jenes

Paragraphen gezogen wird, sind die Synagogenbesucher nichts als Statisten,

als bloße Staffage, die auf Kommando sitzt und aufsteht, um das ganze

Ensemble der Szenerie noch harmonischer zum Ausdruck zu bringen, wie will

man dann die Entwürdigung rechtfertigen, die in diesem Paradespiel liegt,

nicht nur für die Gemeinde sondern auch für die gewissenhafte Observanz

des jüdischen Religionsgesetzes?

'Beim Vortrag der Zehngeboten aber hat sie sich zu stellen.' Von wann

stammt diese Weisung? Unsere Weisen haben die sog. Zehngebote nicht ins

Gebet aufgenommen, um dem Wahn der Minim keinen Vorschub zu leisten, die

zu jeder Zeit in den Dekalog einen bevorzugteren Teil unserer Tora

erblickten, |

um so die

übrige Tora noch tiefer herabwürdigen zu können. So lange es eine Tora

gibt, besaß jeder Satz derselben eine gleich große Heiligkeit, sind z.B.

die Worte aus Esau's Geschlechtsregister 'und die Schwester Lotans

Timna' (1. Mose 36,22) nicht weniger heilig als der

Dekalog ist, warum muss in der Zweibrückener Reform-Synagoge die Gemeinde

während des Vorlesens der Zehn Gebote sich stellen? um so die

übrige Tora noch tiefer herabwürdigen zu können. So lange es eine Tora

gibt, besaß jeder Satz derselben eine gleich große Heiligkeit, sind z.B.

die Worte aus Esau's Geschlechtsregister 'und die Schwester Lotans

Timna' (1. Mose 36,22) nicht weniger heilig als der

Dekalog ist, warum muss in der Zweibrückener Reform-Synagoge die Gemeinde

während des Vorlesens der Zehn Gebote sich stellen?

Alle derartigen Vorschriften in den modernen Tempeln, die über die

diesbezüglichen religionsgesetzlichen Bestimmungen hinausgehen und ein

Stehen und Sitzen, womöglich nach dem Takte vorschreiben, machen ja diese

Vornahmen nicht von dem inneren Gehalte der Gebete abhängig, nicht einmal

von der Bequemlichkeit der Gemeinde, sondern lediglich von Anstandsrücksichten,

die man törichter Weise den nichtjüdischen Besuchern des jüdischen

Gotteshauses schuldig zu sein glaubt. Noch hat kein Christ oder Mohammedaner

die Gebetordnung seiner Kirche oder Moschee mit Rücksicht

drauf eingerichtet, dass sie den Beifall jüdischer Besucher habe, warum

soll denn für unsere Synagogen unjüdische Geschmacksrichtung maßgebend

sein? Diese Mittelchen helfen auch nichts. In vielen Synagogen hat man

sich Wunder welche Erfolge versprochen von der Ausmerzung unserer jüdischen

Bräuche und Gebete, was haben wir damit erreicht? Wir? Nichts. Das Rischuß

(Antisemitismus) aber hat einen Höhepunkt erreicht, der mit den Orgeln, gemischten Chören,

deutschen Gebeten, mit denen man alle Rischußgeister bannen zu können

vermeinte, in einem gar merkwürdigen Gegensatz steht.

Kehren wir zu der Zweibrückener Synagogenordnung zurück: 'Es ist

niemandem gestattet, auch dem Kantor und dem Hilfsvorbeter nicht, am 9. Aw

und Versöhnungstage die Schuhe oder Stiefel auszuziehen; ebenso wenig ist

es gestattet, sich mit dem Totenhemd zu bekleiden.'

Warum! Nun, der Ausschuss will es so. Aber etwas Sinn musste doch

eigentlich auch in diesem kindlichen Spiele liegen. Fürchtet man eine Erkältung

der Gemeinde? Am 9. Aw dürfte das doch nicht zu befürchten sein, und

dass es die Zweibrückener in Tekufat Tamus selbst frieren sollte, ist

eine Zumutung, die ein einigermaßen anständiger Ausschuss doch nicht

voraussetzen dürfte. Ist etwa der bekannte liebe Friede mit ihm Spiel,

der eben möchte, dass die ganze Gemeinde auf gutem Fuße steht, und

deshalb die Schuhe und Stiefel selbst an den Füßen des Kantors und

Hilfsvorbeters nicht missen will? Aber warum wäre dann das Totenhemd am

Versöhnungstag verpönt, dieses ergreifende Symbol des keine feindlichen

Gegensätze mehr kennenden Todes?

Es bleibt kein Ausweg, man scheint in Zweibrücken das Entschuhen der Füße

und das Anlegen des Totenhemdes für etwas Unanständiges, gegen den guten

Ton verstoßendes, den christlichen Synagogenbesuchern unangenehm Berührendes

zu halten. Ohne Zweifel werden die Verstorbenen der Zweibrücker

Kultusgemeinden in Frack und Glacéhandschuhen beerdigt, damit sie einst

salonfähig vor ihrem himmlischen Richter erscheinen, denn was für die

Lebenden recht ist, ist für die Toten billig. Ohne Zweifel weiß man dort

nichts mehr von dem Wissen Moses und Israels, in welchem Gottes heiliger

Wille die Entschuhung sogar gesetzlich vorschreibt, z.B. bei dem

Chalizah-Akte, was doch nicht gut möglich wäre, wenn es wirklich eine

Unanständigkeit wäre. Gewiss weiß man dort ebenso wenig davon, dass ein

Moses, ein Josua gerade in besonders gehobenen Momenten die Schuhe vom Fuße

lösten, das Alles muss man dort vergessen haben, denn sonst müsste man

sich doch in die Seele hinein schämen, sich einer Verrichtung zu schämen,

die der größte Mensch auf Erden zu verrichten nicht nur nicht unter

seiner Würde hielt, sondern mit welche er gerade der Heiligkeit des

Augenblicks den entsprechenden Ausdruck gab." |

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1879: "Von den Ufern

des Erlbaches (Schluss). Besonders belehrend ist der § 5 dieser

Synagogenordnung: 'Während des Gottesdienstes dürfen sich nur der

Kantor und die zur Tora zu Rufenden mit dem Gebetmantel (Talit) bekleiden,

und können nur Diejenigen zur Tora gerufen werden, die anständig

gekleidet sind.' Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1879: "Von den Ufern

des Erlbaches (Schluss). Besonders belehrend ist der § 5 dieser

Synagogenordnung: 'Während des Gottesdienstes dürfen sich nur der

Kantor und die zur Tora zu Rufenden mit dem Gebetmantel (Talit) bekleiden,

und können nur Diejenigen zur Tora gerufen werden, die anständig

gekleidet sind.'

Nach § 17 dürfen auch die Leidtragenden oder die den Todestag ihrer

Eltern Feiernden mit einem Gebetmantel bedeckt sein. Aus der Fülle

dessen, was der denkende Jude bei solchen bestimmungen einer sich

Synagogen-Ordnung nennenden Synagogen-Unordnung empfindet, möge hier

folgendes seine Stelle finden.

Gottes heiliger Wille schreibt Fäden für jeden Zipfel eines viereckigen

Gewandes vor. Der Zweibrückener Synagogen-Ausschuss verbietet es, sogar während

des Gottesdienstes. Warum? Nun, die Bestimmung der Zizoth ist: durch ihren

Anblick sich Gottes Gesetze in Erinnerung zu rufen und das ist in Zweibrücken

störend oder mindestens überflüssig. Zizoth mahnen den Juden, nicht

seinem Auge und Herzen zu folgen; wer aber herzlos ist, kann seinem Herzen

ohnedies nicht folgen, und wem der ganze Gottesdienst nur Ohrenschmaus und

Augenweide ist, der muss gerade beim Gottesdienst seinen Augen folgen.

Freilich lehrt der Talmud, wer auf das Gebot der Zizoth achtet, zieht

Gottes Schechinah in seinen Kreis. Der Talmud? Der macht dem wohllöblichen

Ausschuss der israelitischen Zweibrücker Kultusgemeinde wenig Skrupel,

aber es ist dort doch auch ein Rabbiner, ein Breslauer sogar, von dem

freilich nur ein Parteiorgan erzählt hat, dass er orthodoxe Reformen

eingeführt habe? Nach dem Wortlaut dieser Synagogenordnung darf ja selbst

der Rabbiner nicht einmal während des Gottesdienstes ein Tallit tragen!

Hier hält nicht einmal jene Universalausrede für Alles, der bekannte 'liebe Friede' her, dass der Herr Rabbiner etwa hinterher zu dem

talithlose Gottesdienste hätte deshalb Amen und Plazet sagen müssen, um

eben kein Wässerchen zu trüben.

Die Synagogenordnung ist nämlich, wie das Datum ausweist, älter als die

Amtszeit des Rabbiners, er hätte also, wenn er wirklich so orthodox fühlt,

dem Frieden mit seiner orthodoxen Überzeugung, dem Frieden mit seiner

Gemeinde gar nicht besser dienen können, als wenn er dieser seiner Überzeugung

Rechnung tragend, auf eine Stelle verzichtet hätte, in der er sich dem

Verdachte der Heuchelei umso sicherer aussetzt, je stärker der Geruch der

Orthodoxie ist, den man um ihn verbreitete.

Bei solchen Zuständen ist er erklärlich, dass ein Breslauer in Zweibrücken

Rabbiner wird, ein anderer bekäme ein solches Kunststück nicht fertig,

orthodox mit einer solchen Synagogen- und Gebetordnung zu sein oder doch

gelten zu wollen. Als Frankel wegen seiner Auffassung von Tora vom Himmel

bekämpft wurde, wurde unter anderem zu seinen Gunsten geltend gemacht,

dass er das Talit doch über den Kopf ziehe. Dieser armselige Trost fällt

bei seinen Schülern Bipontini generis also auch weg!

Die Vorschrift, anständig gekleidet zu sein, wenn man zur Tora gerufen

wird, enthält, indem sie voraussetzt, dass die Gemeindemitglieder unanständig

gekleidet die Synagoge besuchen, eine so flagrante Beleidigung der ganzen

Gemeinde, dass man es der letzteren überlassen kann, sich deshalb mit

ihrem Ausschuss auseinander zu setzen.

Die neue Zweibrückener Tora scheint jedenfalls noch nicht so allgemein

von der Gemeinde anerkannt zu sein, dass man ohne weiteres auf ein anständiges

Entgegenkommen seitens der einzelnen Mitglieder rechnen durfte, und man

muss dies ganz natürlich finden.

Man irrt nämlich sehr, wenn man auf Grund der bisher mitgeteilten Proben,

die neue Zweibrückener Tora nun für ein alltägliches Duodez-Torachen

hielt. Mag sie auch an Geist und Sinn mit der Tora

Moses und Israels wenig gemeinsam haben, an Ausdehnung scheint sie

ihr, soweit diese Synagogen-Ordnung eine vernünftige Folgerung zulässt,

ums Dreifache überlegen zu sein. Sie brauchen nämlich dort drei Jahre um

ihre Tora zu Ende zu lesen, oder wie man das vornehm |

nennt,

der dreijährige Zyklus ist dort eingeführt. Der betreffende Passus

lautet: 'Das Vorlesen der Tora hat von Schabbat

Bereschit 640 (wohl an 1879 gedacht, insofern nach der

neuen Regelung der Schabbat Bereschit zu Beginn des neuen jüdischen

Jahres sein soll) an nach dreijährigem Zyklus zu geschehen'. Wir haben dem

Leser den Wortlaut nicht vorenthalten zu sollen geglaubt, weil man doch

selten eine solche Ankündigung von einem salbungsvollen … begleitet zu

finden pflegt. – Gegen solche pastoralkluge Ausschussweisheit sind doch

selbst die Breslauer Stümper! In dem 'der Gottesdienst Kol

Nidrei'

überschriebenen

Schlusskapitel wird übrigens zur allgemeinen Beruhigung beigefügt, dass

trotz des dreijährigen Zyklus, dennoch alljährlich Simchat Tora stattfinden kann. Aus dieser Gruppierung scheint

hervorzugehen, dass das Simchat-Tora-Fest in Zweibrücken am Kol-Nidre-Abend gefeiert wird. Das ist eine sehr praktische Idee. Die

Beschwerden des Fastens machen sich einerseits an diesem Abend noch nicht

so fühlbar, während man andererseits wahrscheinlich an diesem Abend in

Zweibrücken die Geschäfte geschlossen und so die nötige Zeit zur

Simchat Tora-Feier hat. – Wieso es aber bei dreijährigem Zyklus trotz

alledem möglich ist, alljährlich Simchat Tora zu halten, ist hier nicht angegeben. Ich denke, dem

Ausschuss hat eine Abhandlung von Lichtenberg vorgeschwebt, in welcher

diejenigen, welche am 29. Februar geboren und daher in der traurigen

Meinung sind, nur alle vier Jahre einen Geburtstag zu haben, mit ihrem

Schicksal durch den Beweis ausgesöhnt werden, dass sie dennoch alljährlich

den Tag ihrer Geburt feiern können. nennt,

der dreijährige Zyklus ist dort eingeführt. Der betreffende Passus

lautet: 'Das Vorlesen der Tora hat von Schabbat

Bereschit 640 (wohl an 1879 gedacht, insofern nach der

neuen Regelung der Schabbat Bereschit zu Beginn des neuen jüdischen

Jahres sein soll) an nach dreijährigem Zyklus zu geschehen'. Wir haben dem

Leser den Wortlaut nicht vorenthalten zu sollen geglaubt, weil man doch

selten eine solche Ankündigung von einem salbungsvollen … begleitet zu

finden pflegt. – Gegen solche pastoralkluge Ausschussweisheit sind doch

selbst die Breslauer Stümper! In dem 'der Gottesdienst Kol

Nidrei'

überschriebenen

Schlusskapitel wird übrigens zur allgemeinen Beruhigung beigefügt, dass

trotz des dreijährigen Zyklus, dennoch alljährlich Simchat Tora stattfinden kann. Aus dieser Gruppierung scheint

hervorzugehen, dass das Simchat-Tora-Fest in Zweibrücken am Kol-Nidre-Abend gefeiert wird. Das ist eine sehr praktische Idee. Die

Beschwerden des Fastens machen sich einerseits an diesem Abend noch nicht

so fühlbar, während man andererseits wahrscheinlich an diesem Abend in

Zweibrücken die Geschäfte geschlossen und so die nötige Zeit zur

Simchat Tora-Feier hat. – Wieso es aber bei dreijährigem Zyklus trotz

alledem möglich ist, alljährlich Simchat Tora zu halten, ist hier nicht angegeben. Ich denke, dem

Ausschuss hat eine Abhandlung von Lichtenberg vorgeschwebt, in welcher

diejenigen, welche am 29. Februar geboren und daher in der traurigen

Meinung sind, nur alle vier Jahre einen Geburtstag zu haben, mit ihrem

Schicksal durch den Beweis ausgesöhnt werden, dass sie dennoch alljährlich

den Tag ihrer Geburt feiern können.

Wenn ich vom dreijährigen Zyklus höre, wundere ich mich immer, dass

seine Gevattern, diesen Gedanken nicht konsequent durchgeführt haben,

dass sie z.B. Jom Kippur, Rosch Haschana kurz alle Feiertage nicht ebenfalls nur alle drei

Jahre zu feiern empfehlen, Schabbat

alle drei Wochen etc. etc. - Ich

muss jedoch gestehen, dass die Zweibrücker Manier, wie sie sich aus der

Synagogen-Ordnung ergibt, nämlich mehrere Feiertage auf einen zu

vereinigen, noch viel praktischer ist.

Aber ich sehe, dass meine Bemerkungen schon fast so lange sind, wie die

ganze Synagogen- und Gebetordnung zusammen, und ich habe noch nicht einmal

die Hälfte des Köstlichen vorgeführt, ja ich fühle es, dass ein

solches Werk so zu schildern, dass jeder eine treue Vorstellung des Ganzen

erhält, meine Feder zu schwach ist. – Habe ich doch selber die ganze

Zeit geglaubt, der Kultus in Zweibrücken bestehe aus Gebet, Toralesen,

Orgelspiel; Predigt etc. und ersehe soeben aus dem § 20, dass die

Kultusgemeinde-Mitglieder selber zum Kultus gehören.

'Jedem Kultusmitgliede soll ein Exemplar der Synagogen- und Gebetordnung

zur Danachordnung zugestellt werden.' Wahrlich: die ganze Gemeinde, es

sind alles Geweihte. Also, nur das Allergröbste!

Der Freitagabend-Gottesdienst beginnt mit dem Orgelspiel, in der Mitte

ebenfalls Orgelspiel, während der Schmone Esre

(Achtzehnbittengebet) sanftes Orgelspiel. Anmerkung: nach

Schma Jisrael spricht der Kantor

laut weahawta…, dann sanftes

Orgelspiel.' Es möge gestattet sein zu dieser Anmerkung, folgende

bescheidene Frage anzumerken: wenn die Ankündigung des dreijährigen

Zyklus mit einem gottesfürchtigen … verbrämt wird, wäre dann zwischen

weahawta und dem sanften

Orgelspiel, nicht ein sanftes lehawdil am Platze gewesen.

Magen awot fällt aus; haben die

Zweibrücker scheint's nicht mehr nötig.

Lechu nirannena, Lecha dodi und

bama madlikin, die dasselbe Schicksal teilen, befinden sich also in

guter Gesellschaft.

Vom 'Gottesdienst am Sabbatmorgen' genügen die zwei einleitenden Sätze,

um sich den übrigens Nonsens von selbst ausmalen zu können. 'Schacharit wird in der Frühe allein gebetet. (d.h. gar nicht

gebetet). Der Hauptgottesdienst Musaf

beginnt mit Orgelspiel.'

Nun heißt Musaf aber

Zusatz-Gottesdienst in Zweibrücker Ausschussdeutsch: Nebengottesdienst, während

Schacharit der eigentliche

Morgengottesdienst ist. Der Gottesdienst an Sabbatmorgen besteht also in

Zweibrücken darin, dass der eigentliche Morgengottesdienst nicht

abgehalten wird, dagegen nennen sie den Zusatz-Gottesdienst zu dem nicht

abgehaltenen und also auch nicht zusetzungsfähigen Morgengottesdienst,

Hauptgottesdienst und last not least – beginnen ihn mit Orgelspiel. Dann

folgt noch ein wenig laute und stille Andacht mit lautem und sanftem

Orgelspiel, und schließlich wird von den Leidragenden ein Kaddisch

auf diesen Singsang gesagt.

Hallel hat noch ein Plätzchen

in Musaf gefunden, (was sich die

verehrlichen Kultusmitglieder wohl bei den Worten denken: Lobet den Herrn,

all ihr Völker?), dagegen ist das Jozer

der Razzia des hochweißlichen Ausschusses sämtlich erlegen. Das muss

eine Jagd gewesen sein, so wild, dass die sonst so langatmigen Sätze

nicht nur den Atem, sondern sogar Prädikat resp. Subjekt verloren haben.

Man überzeuge sich:

'Anmerkung. An keinem der Sabbate, an welchen früher ein Jozer gesagt wurde, wird mehr ein solches gebetet. Auch Eloheichem

(euer Gott) nicht.'"

|

Aus der Geschichte des Rabbinates Zweibrücken

Ausschreibung der Stelle des Bezirksrabbiners 1879

Anzeige in

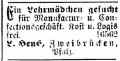

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1879: "Bekanntmachung.

Anstellung eines Rabbiners für den Rabbinatsbezirk Zweibrücken

(Rheinbayern) betr. die

Rabbinerstelle für den Rabbinatsbezirk Zweibrücken, umfassend die

israelitischen Kultusgemeinden der drei Bezirksämter Homburg, Pirmasens

und Zweibrücken, ist durch den Tod des bisherigen Rabbiners in Erledigung

gekommen und soll nunmehr wieder besetzt werden. Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1879: "Bekanntmachung.

Anstellung eines Rabbiners für den Rabbinatsbezirk Zweibrücken

(Rheinbayern) betr. die

Rabbinerstelle für den Rabbinatsbezirk Zweibrücken, umfassend die

israelitischen Kultusgemeinden der drei Bezirksämter Homburg, Pirmasens

und Zweibrücken, ist durch den Tod des bisherigen Rabbiners in Erledigung

gekommen und soll nunmehr wieder besetzt werden.

I. Der Rabbiner hat seinen Wohnsitz in der Stadt Zweibrücken zu

nehmen.

II. Der jährliche fixe Gehalt des Rabbiners beträgt

Mark 1.100, wozu die Kultusgemeinde Zweibrücken noch einen jährlichen

Beitrag als Gehaltszulage von Mark 50 bewilligt hat.

Außerdem bezieht der Rabbiner einen jährlichen Zuschuss aus der

Staatskasse von Mark 540.

Summa Mark 1.690.

Auf den Staatszuschuss hat der Rabbiner jedoch nur solange

Anspruch, als die Mittel zu solchen staatlichen Aufbesserungszuschüssen

gewährt werden.

III. Zu dem vorbemerkten fixen Gehalte kommen nun noch die auf mindestens

600 Mark jährlich anzuschlagenden Kasualien. Bewerber um die

Rabbinatsstelle haben ihre Gesuche samt Zeugnissen innerhalb vier Wochen

bei der unterfertigten Behörde einzureichen. Zweibrücken, 1. Mai 1879. Königliches

Bezirksamt. Damm, königlicher Regierungsrat." |

Rundschreiben von Rabbiner Dr.

Israel Mayer an seine Gemeinden

(1884)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.

September 1884: "Korrespondenz. Ein sehr zu empfehlender Brauch wäre

es, das die Rabbiner, die einem Sprengel vorstehen, an die Gemeinden

desselben zu jedem hohen Festtage einen sog Hirtenbrief richteten, der in

den Synagogen zum Festtage verlesen würde. Allerdings wäre es

angemessen, dieses Rundschreiben nicht bloß aus schönen Phrasen bestehen

zu lassen, sondern darin auch praktische Ratschläge zu geben. Als ein

Beispiel dessen folgt hier ein solcher, uns zugekommener Erlass.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30.

September 1884: "Korrespondenz. Ein sehr zu empfehlender Brauch wäre

es, das die Rabbiner, die einem Sprengel vorstehen, an die Gemeinden

desselben zu jedem hohen Festtage einen sog Hirtenbrief richteten, der in

den Synagogen zum Festtage verlesen würde. Allerdings wäre es

angemessen, dieses Rundschreiben nicht bloß aus schönen Phrasen bestehen

zu lassen, sondern darin auch praktische Ratschläge zu geben. Als ein

Beispiel dessen folgt hier ein solcher, uns zugekommener Erlass.

Brief der Buße. Worte der Ermahnung an meine Gemeinden. Da in der

Bußwoche das Ohr der Israeliten besonders geneigt ist, Belehrung

anzunehmen, und das Herz willfährig, gute Vorsätze zu fassen, so möchte

ich am heutigen Tage die Gemeinden meines Bezirks auf einen Übelstand

aufmerksam machen, und hoffe ich, dass meine Worte ihre Wirkung nicht

verfehlen mögen.

Es heißt in der Haphtorah (Prophetischer Abschnitt), welche am

Jom-Kippur zu Schachris (Morgengebet) gelesen wird: 'Wenn du zurückhältst

am Schabbat deinen Fuße, dass du nicht ausübest dein Gelüste an meinem

heiligen Tage, wenn du nennest den Schabbat eine Lust, dem heiligen Gotte

zu Ehren, wenn du ihn ehrest, nicht auszuführen an ihm deine Wege, nicht

aufzusuchen deine Lust und nicht davon zu reden, dann wirst du Lust haben

an dem Ewigen.' (Jesaja 58,13-14).

Der Schabbat wird genannt ein Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volke

Israel; allein dieser Bund wird leider auch in meinem Rabbinatsbezirk gar

mannigfach verletzt. Aus dem vielen Schabbatsünden will ich dieses Mal

das Spielen in Wirtshäusern hervorheben. Die Stunden aber, die der

Schabbat nicht durch Gottesdienst in Anspruch nimmt, sollten eine andere

und edlere Bestimmung haben. Im Midrasch heißt es: 'Die Tora sprach zu

Gott: 'Herr der Welt! Wenn das Volk Israel das heilige Land in Besitz

nimmt, was wird da aus mir werden? Jeder Einzelne wird sein Feld pflügen

und besäen und für mich keine Zeit haben!' Da sprach Gott zur Tora: 'Ich

gebe dir den Sabbat zum Genossen; an diesen Tage verrichten die Israeliten

keine Arbeit, sondern besuchen die Gottes- und Lehrhäuser und

beschäftigen sich mit der Tora.' In diesen Worten ist ausgesprochen, wie

wir die freie Zeit des Schabbat ausfüllen sollen. Nicht durch

Kartenspiel, welches eine Entweihung das Sabbat ist, sondern durch Lesen

in der heiligen Schrift. Ich empfehle darum, den alten gebrauch nicht

untergehen zu lassen, am Schabbat den Wochenabschnitt (Sidroh) des

betreffen Schabbat sowohl im Urtexte als auch in deutscher Übersetzung

genau und aufmerksam durchzulesen, damit so die Kenntnis der heiligen Schrift

nicht schwinde aus den Gemeinden Israels und der Schabbat zu seinem Rechte

komme. Ebenso sollten die Mütter, statt auf Luxus ihr Augenmerk zu

richten, am Schabbat ebenfalls den Wochenabschnitt in deutscher

Übersetzung lesen, und Vater und Mutter die Kinder zu gleichem Tun

veranlassen.

Weiterhin möchte ich empfehlen, dass in den Gemeinden meines Bezirks sich

Chebros (Lehr- und Lesevereine) bilden, und dass in denselben am Schabbat

aus irgend einer anständigen und belehrenden jüdischen Zeitung

vorgelesen wird, damit Jeder mit der laufenden Geschichte seiner

Glaubensgenossen vertraut wird, Anregung erhält, bald an diesem, bald an

jenem guten Werke sich beteiligen und die dort gebotene Belehrung in sich

aufzunehmen. Zu solcher Lektüre |

empfehle

ich: 'Allgemeine Zeitung des Judentums' von Dr. Philippson, die 'Jüdische

Presse' von Dr. Hildesheimer, 'Israelitische Wochenschrift' von Dr. Rahmer

und 'Jeschurun' von Hirsch, welche bei jeder Postanstalt bezogen werden

können. empfehle

ich: 'Allgemeine Zeitung des Judentums' von Dr. Philippson, die 'Jüdische

Presse' von Dr. Hildesheimer, 'Israelitische Wochenschrift' von Dr. Rahmer

und 'Jeschurun' von Hirsch, welche bei jeder Postanstalt bezogen werden

können.

Wenn Ihr, meine lieben Gemeinden, meiner Ermahnung folgend, Eure Gelüste

zähmet und dem Schabbat statt dessen wieder eines seiner alten Urrechte

zurückgebet, wenn Ihr, statt am Schabbat dem Spiele zu frönen, mit dem

Psalmisten saget: 'Deine Zeugnisse, o Gott, seien mir Lust', wenn Ihr

nicht ausübet Euer Gelüste, sondern Lust haben an Gott und an seinen

heiligen Worten, dann wird wahre Sabbatlust wieder in Eure Häuser

einkehren und der Segen Gottes möge Euch dafür zu Teil werden!

Leschana towa tekatewu! (Zu einem guten Jahr möget ihr eingeschrieben

sein!).

Zweibrücken, zu Rosch-Haschonoh 5645 (1884). (Datum hebräisch).

Dr. J. Mayer, Bezirksrabbiner.

An sämtliche Gemeinden des Bezirksrabbinats zum Vorlesen in der Synagoge

am ersten Tage Rosch-Haschonoh vor Mussaph." |

Rundschreiben von Rabbiner Dr. Mayer zu Jom Kippur (1886)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Oktober 1886: "Zweibrücken,

30. Oktober (1886). Der hiesige Bezirksrabbiner, Herr Dr. J. Mayer,

versendet jährlich einen 'Bußbrief zum Verlesen seines Bezirks am Kol

Nidre (sc. zum Versöhnungstag Jom Kippur). Das ist interessant genug, um

hier wiedergegeben zu werden. Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Oktober 1886: "Zweibrücken,

30. Oktober (1886). Der hiesige Bezirksrabbiner, Herr Dr. J. Mayer,

versendet jährlich einen 'Bußbrief zum Verlesen seines Bezirks am Kol

Nidre (sc. zum Versöhnungstag Jom Kippur). Das ist interessant genug, um

hier wiedergegeben zu werden.

Etwas über häuslichen Gottesdienst. 'Gewöhne den Knaben nach seiner

Weise, auch wenn er alt wird, weicht er nicht davon.' (Sprüche Salomos

22,7). In meinem vorjährigen 'Bußbriefe' habe ich über

Synagogenbesuch und Synagogenzucht zu Euch geredet und euch aufgefordert,

die Jugend zum besuche des Gotteshauses anzuhalten, damit sie dem

Gotteshause nicht entfremdet werde. Heute will ich ergänzend auf die noch

bedeutsamere Wichtigkeit des häuslichen Gottesdienstes für die Jugend

aufmerksam machen.

Auf meinen Rundreisen durch den Rabbinatsbezirk tönt vielfach die Klage

der Familienväter an mein Ohr, dass die Kinder im Gebethause sich nicht

zurechtfinden, dass sie die einzelnen Ereignisse im leben nicht religiös

zu behandeln verstehen, dass überhaupt Knaben sowohl als Mädchen nicht

gehörig vorbereitet in das Jahr der religiösen Mündigkeit eintreten.

Einer allgemeinen menschlichen Schwäche nachgebend, sucht man die

Ursachen dieser betrübenden Erscheinung nicht bei sich, sondern schiebt

die volle Schul der Schule zu. Allein, selbst der gewissenhafteste, in

seinem Lehramt von heiligstem Eifer erglühte Lehrer vermag nur zu lehren,

nicht aber das Kind zum Tun anhalten. 'Wichtiger aber als das Lehren,

ist die Betätigung der religiösen lehren' (Talmud Berachot 7).

Letztere aber herbeizuführen, ist die Aufgabe des Elternhauses; dieses

muss die Jugend zum religiösen Tun heranziehen, dieselbe daran gewöhnen,

durch sorgfältige Handhabung des häuslichen Gottesdienstes. 'Mit den

ersten Sprechversuchen des Kindes beginne auch schon der Unterricht des

Vaters' (Talmud Sukkah 42). Auf Schritt und Tritt bietet dann die

Religion dem Vater Gelegenheit, das Kind an Gott und seine heilige Lehre

zu erinnern und zu gewöhnen. Die Natur mit ihren Wundern, die

Pflanzenpracht der Erde, der Himmel mit seiner Sternenwelt, die Genüsse

des Lebens, die Erfüllung der göttlichen Gebote, die besondere Fürsorge

Gottes für den Menschen – all dieses bietet Anlass zur Belehrung des

Kindes, wobei man es je nach Alter und Fassungskraft mit den einschlägigen

religiösen Gebräuchen und Segenssprüchen bekannt macht. Mit zunehmendem

Alter wird das Kind in das Gebetbuch einzuführen sein. Wohl kann ihm die

Schule die Kenntnis und Bedeutung der Gebete beibringen, nicht aber die völlige

Gewandtheit und Sicherheit, sich in den verschiedenen Gebetbüchern

zurechtzufinden. Aus diesem Grunde dürfte auch die in verschiedenen

Synagogen der Ordnung wegen getroffene Einrichtung der Absonderung der

Kinder nicht zu empfehlen sein. Wer soll da die Kinder im richtigen

Gebrauch des Gebetbuchs unterweisen? Es soll der Vater das Kind bei sich

haben, damit er ihm seine Führung angedeihen lassen kann. Und wie

erhebend wäre es weiterhin für den Vater, wenn er an Sabbat- und

Festtage, anstatt die freien Nachmittage zu unerlaubten und unedlen Vergnügungen

zu missbrauchen, mit den Kindern die Wochenabschnitte durchlese, um

lehrend zu lernen und verwirklichen das Wort des Schema-Gebetes: 'du

sollst die Lehre deinen Kindern einschärfen!' – Ebenso ist es heilige

Pflicht der Mutter, die Mädchen zu ihrem künftigen Berufe als jüdische

Hausfrauen anzuleiten, indem sie dieselben mit den verschiedenen, dem

Pflichtenkreise des Weibes obliegenden Betätigungen religiöser

Vorschriften vertraut macht. 'Wie das Tun der Mutter, wird dann das Tun

der Tochter sein' (Talmud Ketubot 63).

Pflege des häuslichen Gottesdienstes ist eines der wirksamsten Mittel zur

Förderung des religiösen Sinnes und Lebens unserer Jugend. Entsprechend

dem talmudischen Erziehungsgrundsatze: 'Erst lernen, dann verstehen',

wird das also der Jugend angewöhnte Leben derselben zur zweiten Natur

werden, um allmählich auch den Verstand des reiferen Menschen zu

befriedigen und gefangen zu nehmen. Darum rufe ich Euch am heutigen Versöhnungstage

zu: 'Gewöhnt den Knaben nach seiner Weise, auch wenn er alt wird,

weicht er nicht davon.' Dr.

Israel Mayer, Bezirksrabbiner." |

Rundschreiben von Rabbiner Dr. Mayer zur Gründung eines israelitischen

Zufluchtshauses für die Pfalz (1887)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. August 1887:

"Zweibrücken, 7. August (1887). Von hier aus ist folgendes

Zirkular versandt worden: 'In einer am 20. April dieses Jahres hier

stattgehabten Versammlung der israelitischen Kultusvorstände des

Rabbinatsbezirkes Zweibrücken wurde auf Anregung des Unterzeichneten

beschlossen, die Gründung eines israelitischen Zufluchtshauses für die

Pfalz ins Leben zu rufen, in welchem erwerbsunfähige, hilfsbedürftige

und würdige Israeliten der Pfalz beiderlei Geschlechts - Waisen

inbegriffen - Aufnahme finden sollen. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. August 1887:

"Zweibrücken, 7. August (1887). Von hier aus ist folgendes

Zirkular versandt worden: 'In einer am 20. April dieses Jahres hier

stattgehabten Versammlung der israelitischen Kultusvorstände des

Rabbinatsbezirkes Zweibrücken wurde auf Anregung des Unterzeichneten

beschlossen, die Gründung eines israelitischen Zufluchtshauses für die

Pfalz ins Leben zu rufen, in welchem erwerbsunfähige, hilfsbedürftige

und würdige Israeliten der Pfalz beiderlei Geschlechts - Waisen

inbegriffen - Aufnahme finden sollen.

Eine solche Anstalt wird mit jedem Tage mehr ein Bedürfnis besonders für

die kleineren Gemeinden, die in Folge der Übersiedlung ihrer reicheren

Mitglieder in die Städte kaum imstande sind, ihre notwendigsten

Kultusbedürfnisse zu bestreiten, geschweige solchen hilfsbedürftigen

Personen in ihrer Mitte die unerlässliche Unterstützung zu gewähren.

Solche Anstalten bestehen zwar bereits in der Pfalz, die jedoch, weil

konfessionell, dem Israeliten nicht zugänglich sind. Außerdem würde

für streng religiöse Israeliten das Leben in denselben nach den

Anforderungen unserer Religion kaum zu ermöglichen sein. durch Gründung

einer solchen Anstalt für die Israeliten der Pfalz würden wir in solchen

Werken tätiger Nächstenliebe unseren Mitbürgern anderen Bekenntnissen

nicht mehr nachstehen, unseren Armen ein Asyl bieten und zugleich ein

einigendes Band für alle Israeliten der Pfalz herstellen.

Zur Ausführung der notwendigsten Vorarbeiten wurde zunächst aus der

Mitte der Versammlung ein engerer Ausschuss, bestehend aus den Herren L.

Bloch, Kultusvorsteher in Rodalben, W. Kahn, Kultusvorsteher in St.

Ingbert, M. Mai, Kultusvorsteher in Zweibrücken und dem Unterzeichneten

gewählt. Dieser engere Ausschuss soll nach Bewältigung der

unerlässlichen Vorarbeiten zu einem geschäftsführenden Ausschuss,

bestehend aus gewählten Vertrauensmännern aus den vier Rabbinatsbezirken

der Pfalz, erweitert werden.

In Verfolg der uns obliegenden Vorarbeiten richten wir an sämtliche

Gemeindevorstände der Pfalz folgende Fragen, um deren bald gefällige

Beantwortung an die Adresse des unterzeichneten Bezirksrabbiners Dr. Mayer

in Zweibrücken wir bitten.

1. Ist Ihre Gemeinde, respektive Ihr Synagogen-Ausschuss überhaupt

einverstanden mit der Gründung eines derartigen Zufluchtshauses?

2. Wie viele hilfsbedürftige Personen im oben angegebenen Sinne befinden

sich in Ihrer Gemeinde und deren Filialen? Wie viele ältere

hilfsbedürftige Personen und welches Geschlechts? Wie viele Doppelwaisen

und welches Geschlechts?

3. Ist Ihr Synagogen-Ausschuss bereit, sich auf einer allgemeinen

Versammlung (etwa in Neustadt als dem

geeignetsten Mittelpunkte der Pfalz) vertreten zu lassen, behufs Beratung

über den Sitz der Anstalt, über die Geldbeschaffungsfrage und zur

Vornahme der Wahl des geschäftsführenden Ausschusses?

Im Auftrage des engeren Ausschusses: Dr. J. Mayer, Bezirksrabbiner in

Zweibrücken.'

Dass wir dem schönen Werke den besten und baldigsten Erfolg wünschen,

brauchen wir nicht erst hinzuzufügen." |

| |

| Die Idee des Israelitischen Altersheimes

wurde 27 Jahre später in Neustadt an der

Weinstraße realisiert (Einweihung des Heimes 1914). |

Rundschreiben von Rabbiner Dr. Mayer zu den hohen Feiertagen

(1890)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1890:

"Zweibrücken, 10. September (1890). Herr Dr. Mayer, Bezirksrabbiner

in Zweibrücken, versendet an die Gemeinden seiner Bezirks ein

Rundschreiben, indem er sich über das Thema 'unsere Umgangssprache' also

ergeht: Eine talmudische Vorschrift verlangt, dass wir Gott für das Böse

nicht minder loben sollen als für das Gute. Auch das, was uns böse

erscheint, trägt oft Keime zu unserer Besserung und Veredlung in sich.

Einen schmerzlichen, aber triftigen Beweis für diese Wahrheit liefert uns

die schon seit Jahren in unserem Vaterlange Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1890:

"Zweibrücken, 10. September (1890). Herr Dr. Mayer, Bezirksrabbiner

in Zweibrücken, versendet an die Gemeinden seiner Bezirks ein

Rundschreiben, indem er sich über das Thema 'unsere Umgangssprache' also

ergeht: Eine talmudische Vorschrift verlangt, dass wir Gott für das Böse

nicht minder loben sollen als für das Gute. Auch das, was uns böse

erscheint, trägt oft Keime zu unserer Besserung und Veredlung in sich.

Einen schmerzlichen, aber triftigen Beweis für diese Wahrheit liefert uns

die schon seit Jahren in unserem Vaterlange |

gegen

uns gerichtete feindliche Bewegung. Dieselbe hat das eingeschlummerte

jüdische Bewusstsein wieder geweckt und gekräftigt und reinigend und

läuternd nach verschiedenen Richtungen gewirkt. Auch schlecht Werkzeuge

fertigen oft gutes und brauchbares. Die Erreger und Führer dieser

judenfeindlichen Bewegung sannen auf unser Verderben, aber Gott wird es zu

unserem Heil sein lassen. (hebräisch und deutsch:) 'Ihr habt es böse

gemeint, Gott aber gut (1. Mose 50,20).' Makellose Lebensführung,

sittliche Veredlung werden feindlicher Rede und Tat stets am wirksamsten

begegnen. Aber auch manche Äußerlichkeiten, welche geeignet sind, uns

verächtlich erscheinen zu lassen, und uns gar oft Spott und Hohn

zuziehen, müssen weichen, damit wir auch hierin vor Gott und Menschen

rein und tadellos erscheinen. Ich meine besonders die mannigfachen

Missbräuche, welche wir uns in unserer Umgangssprache zuschulden kommen

lassen. gegen

uns gerichtete feindliche Bewegung. Dieselbe hat das eingeschlummerte

jüdische Bewusstsein wieder geweckt und gekräftigt und reinigend und

läuternd nach verschiedenen Richtungen gewirkt. Auch schlecht Werkzeuge

fertigen oft gutes und brauchbares. Die Erreger und Führer dieser

judenfeindlichen Bewegung sannen auf unser Verderben, aber Gott wird es zu

unserem Heil sein lassen. (hebräisch und deutsch:) 'Ihr habt es böse

gemeint, Gott aber gut (1. Mose 50,20).' Makellose Lebensführung,

sittliche Veredlung werden feindlicher Rede und Tat stets am wirksamsten

begegnen. Aber auch manche Äußerlichkeiten, welche geeignet sind, uns

verächtlich erscheinen zu lassen, und uns gar oft Spott und Hohn

zuziehen, müssen weichen, damit wir auch hierin vor Gott und Menschen

rein und tadellos erscheinen. Ich meine besonders die mannigfachen

Missbräuche, welche wir uns in unserer Umgangssprache zuschulden kommen

lassen.

Indem wir in meist unrichtiger und geschmackloser Form die Sprache der

heiligen Schrift und unsere Landessprache durcheinander mengen,

versündigen wir uns in gleicher Weise an dem Geiste dieser Sprachen, an

unserer und unserer Religion Würde und an den Geboten des Anstandes und

der Schicklichkeit. Die Sprache ist das Kleid des Gedankens. So aber ein

Mensch sich hüllen würde in Kleidungsstücke, welche verschiedene

Nationaltrachten oder Geschmackrichtungen angehören -, würde er da nicht

dem Fluche der Lächerlichkeit verlassen? Und wir wollten dasselbe mit der

Einkleidung unserer Gedanken tun und uns dadurch versündigen an uns

selbst und zugleich an der Reinheit und dem Wohllaut der deutschen und an

der Keuschheit und einfachen Hoheit der hebräischen Sprache! Man ist

jetzt mehr denn früher bestrebt, den Besitzstand der deutschen Sprache zu

wahren und zu mehren und gerade wir sollten diesen Bestrebungen nicht auch

entgegenkommen, indem wir einer reinen Sprache uns befleißen? Die Zeiten

und Verhältnisse, unter welchen unser Sprachgemengsel entstand, sind

Gottlob vorüber, und darum wollen wir auch unserer Zeit hierin den

schuldigen Tribut nicht länger vorenthalten und nur deutsch sprechen. Und

wenn wir noch das hebräische rein und richtig sprächen! So aber wie wir

diese Sprache, die uns doch so heilig sein sollte, sprechen, verzerren und

verrenken wir dieselbe in so geschmackloser und gesetzwidriger Weise, dass

der unkundige Hörer nur ein abfälliges Urteil über sie fällen kann.

Die Sprache, in der uns unsere höchsten Religionslehren offenbart wurden,

in der wir zu Gott beten, missbrauchen wir zu hässlichen, unangemessenen

Ausdrücken, die Sprache der Tora wird zum Dolmetsch niedriger

Denkweise, |

zur

Magd der Märkte. Und welchen Eindruck muss es auf Unkundige machen, wenn

wir in ihrer Gegenwart und Gesellschaft Ausdrücke gebrauchen, die ihnen

unverständlich sind? Werden sie sich nicht von uns abgestoßen fühlen

und daraus ein Recht herleiten, uns als Fremde zu betrachten und von ihrer

Gesellschaft auszuschließen? Es ist ein Zeichen mangelnden

Schicklichkeitsgefühls, wenn wir als Deutsche unter Deutschen nicht

reindeutsch reden, sondern unsere Gedanken zu verhüllen trachten. Wahre

Duldung besteht in der Anerkennung auch der Ungleichheiten, so dieselben

berechtigt sind. Niemand aber wird behaupten wollen, dass diese

Ungleichheit ein Recht auf Duldung habe. Darum lasst uns dieses Erbstück

früherer uns auferlegten Abgeschlossenheit ablegen eingedenk der

talmudischen Mahnung: 'Immer befleiße sich der Mensch einer reinen

Sprache!'" zur

Magd der Märkte. Und welchen Eindruck muss es auf Unkundige machen, wenn

wir in ihrer Gegenwart und Gesellschaft Ausdrücke gebrauchen, die ihnen

unverständlich sind? Werden sie sich nicht von uns abgestoßen fühlen

und daraus ein Recht herleiten, uns als Fremde zu betrachten und von ihrer

Gesellschaft auszuschließen? Es ist ein Zeichen mangelnden

Schicklichkeitsgefühls, wenn wir als Deutsche unter Deutschen nicht

reindeutsch reden, sondern unsere Gedanken zu verhüllen trachten. Wahre

Duldung besteht in der Anerkennung auch der Ungleichheiten, so dieselben

berechtigt sind. Niemand aber wird behaupten wollen, dass diese

Ungleichheit ein Recht auf Duldung habe. Darum lasst uns dieses Erbstück

früherer uns auferlegten Abgeschlossenheit ablegen eingedenk der

talmudischen Mahnung: 'Immer befleiße sich der Mensch einer reinen

Sprache!'" |

Rabbiner Dr. Mayers Stammbaum (Beitrag von 1898)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Februar 1898:

"Zweibrücken.

(Die Familie des Hauptmann Dreyfus) stammt aus dem Dorfe Rixheim bei Mülhausen

im Elsass. Dort lebte der Großvater des Hauptmanns als armer Händler.

Ein Bruder desselben war der vor etwa einem Jahrzehnte verstorbene

Rabbiner Emanuel Dreyfus in Sulzburg (Baden), der Verfasser des

Orach Meischorim; eine ältere Schwester war nach Müllheim (Baden)

verheiratet; diese ist meine Großmutter väterlicherseits. Eine weitere

Schwester war an den Rabbiner Raphael Wurmser in Sultz (Oberelsass)

verheiratet und ein Sohn derselben war der vor etwa zwei Jahren

verstorbene Rabbiner Wurmser in Thann (Oberelsass). Der Vater des

Hauptmanns, der vor einigen Jahren gestorben, siedelte in jungen Jahren

als armer Mensch nach dem nahen Mülhausen über, wo er durch Intelligenz,

Tatkraft und Ausdauer es aus sehr kleinen Anfängen allmählich zum Großfabrikaten

brachte. Dieser, Raphael Dreyfus hieß er, war noch Jude durch und durch,

seine Söhne jedoch, der Hauptmann sowohl wie die beiden Inhaber der

Fabrik, Matthieu und Léon, sind nur dem Namen nach Juden. In alter Zeit

war in der Familie immer Tora-Gelehrsamkeit zu Hause, und in diesem

Jahrhundert entstammten derselben, wie aus obigem zu ersehen, vier

Rabbiner. Dr. Mayer, Bezirksrabbiner." Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Februar 1898:

"Zweibrücken.

(Die Familie des Hauptmann Dreyfus) stammt aus dem Dorfe Rixheim bei Mülhausen

im Elsass. Dort lebte der Großvater des Hauptmanns als armer Händler.

Ein Bruder desselben war der vor etwa einem Jahrzehnte verstorbene

Rabbiner Emanuel Dreyfus in Sulzburg (Baden), der Verfasser des

Orach Meischorim; eine ältere Schwester war nach Müllheim (Baden)

verheiratet; diese ist meine Großmutter väterlicherseits. Eine weitere

Schwester war an den Rabbiner Raphael Wurmser in Sultz (Oberelsass)

verheiratet und ein Sohn derselben war der vor etwa zwei Jahren

verstorbene Rabbiner Wurmser in Thann (Oberelsass). Der Vater des

Hauptmanns, der vor einigen Jahren gestorben, siedelte in jungen Jahren

als armer Mensch nach dem nahen Mülhausen über, wo er durch Intelligenz,

Tatkraft und Ausdauer es aus sehr kleinen Anfängen allmählich zum Großfabrikaten

brachte. Dieser, Raphael Dreyfus hieß er, war noch Jude durch und durch,

seine Söhne jedoch, der Hauptmann sowohl wie die beiden Inhaber der

Fabrik, Matthieu und Léon, sind nur dem Namen nach Juden. In alter Zeit

war in der Familie immer Tora-Gelehrsamkeit zu Hause, und in diesem

Jahrhundert entstammten derselben, wie aus obigem zu ersehen, vier

Rabbiner. Dr. Mayer, Bezirksrabbiner." |

Zum Tod von Rabbiner Dr. Israel Mayer (1898)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Mai 1898. "Zweibrücken, 24. Mai

(1898). Die Pfälzische Presse schreibt: Dieser Tage verschied nach kurzem

Krankenlager infolge einer schweren Lungenentzündung Bezirksrabbiner Dr.

Israel Mayer. Der Trauerfall ruft hier in allen Kreisen die größte

Teilnahme hervor, zumal der Verblichene allgemein hoch geschätzt und ein

sehr toleranter Mensch war. Der Verstorbene erreichte ein Alter von 55

Jahren. Er war geboren am 14. Januar 1843 in Müllheim in Baden, besuchte

die Mittelschule und das Lyceum in Karlsruhe, bezog dann die Universität

in Breslau, machte 1869 das Doktorexamen in Freiburg im Breisgau und wurde

1870 Rabbiner in Meisenheim. 1879 wurde er nach Zweibrücken berufen und

verblieb dann daselbst als Bezirksrabbiner. Er war Mitarbeiter

verschiedener wissenschaftlicher und populärer Zeitschriften,

Ehrenvorsitzender und Ehrenmitglied mehrerer von ihm begründeter Wohltätigkeitsvereine.

Zahlreiche Beileidsbekundungen

auswärtiger Korporationen und Freunde sind bereits Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Mai 1898. "Zweibrücken, 24. Mai

(1898). Die Pfälzische Presse schreibt: Dieser Tage verschied nach kurzem

Krankenlager infolge einer schweren Lungenentzündung Bezirksrabbiner Dr.

Israel Mayer. Der Trauerfall ruft hier in allen Kreisen die größte

Teilnahme hervor, zumal der Verblichene allgemein hoch geschätzt und ein

sehr toleranter Mensch war. Der Verstorbene erreichte ein Alter von 55

Jahren. Er war geboren am 14. Januar 1843 in Müllheim in Baden, besuchte

die Mittelschule und das Lyceum in Karlsruhe, bezog dann die Universität

in Breslau, machte 1869 das Doktorexamen in Freiburg im Breisgau und wurde

1870 Rabbiner in Meisenheim. 1879 wurde er nach Zweibrücken berufen und

verblieb dann daselbst als Bezirksrabbiner. Er war Mitarbeiter

verschiedener wissenschaftlicher und populärer Zeitschriften,

Ehrenvorsitzender und Ehrenmitglied mehrerer von ihm begründeter Wohltätigkeitsvereine.

Zahlreiche Beileidsbekundungen

auswärtiger Korporationen und Freunde sind bereits |

Wahl von Rabbinatskandidat Dr. Eugen Meyer zum

Bezirksrabbiner (1898)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juli 1898: "Der

Rabbinatskandidat Dr. Eugen Meyer vom Breslauer jüdisch-theologischen

Seminar, der nach dem Tode des Rabbiners Dr. Perles in München während

der Sedisvakanz das Predigtamt der Gemeinde verwaltet hatte, ist zum

Bezirksrabbiner in Zweibrücken gewählt worden". Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juli 1898: "Der

Rabbinatskandidat Dr. Eugen Meyer vom Breslauer jüdisch-theologischen

Seminar, der nach dem Tode des Rabbiners Dr. Perles in München während

der Sedisvakanz das Predigtamt der Gemeinde verwaltet hatte, ist zum

Bezirksrabbiner in Zweibrücken gewählt worden". |

1901

- 1911:

Der Konflikt zwischen Rabbiner Dr. Eugen Meyer und der

Israelitischen Gemeinde

Eine für

die jüdische Gemeinde und den Rabbinatsbezirk Zweibrücken jahrelange schwere

Belastung war der Streit zwischen Bezirksrabbiner Dr. Meyer und Mitgliedern der

Gemeinde beziehungsweise des Gemeindevorstandes. Diese Streit eskalierte seit

1901 immer mehr eskalierte und wurde schließlich nur noch vor Gericht

verhandelt. Sehr schwierig scheint sich insbesondere die Beziehung zwischen dem

Bezirksrabbiner und dem damaligen Lehrer der Gemeinde Max Bachenheimer gestaltet

zu haben, die offenbar überhaupt nicht zusammen arbeiten konnten. Dass es mehr

um persönliche Schwierigkeiten zwischen einzelnen Personen und nicht um ein

grundsätzliches Problem gegangen ist, wird daran deutlich, dass der

Rabbinatsbezirk insgesamt zu Rabbiner Dr. Meyer stand und die Lösung des

Problems schließlich darin gefunden wurde, den Rabbinatssitz von Zweibrücken

nach Pirmasens zu verlegen, von wo aus Dr. Meyer noch bis in die 1920er-Jahre

gute Arbeit als Bezirksrabbiner geleistet hat. Die jüdische Öffentlichkeit

nahm großen Anteil an dem Streit, was sich in ausführlichen Artikeln in den jüdischen

Periodika von 1903 bis 1911 zeigte.

Bericht über den Streit im November 1903

Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. November 1903: "Zweibrücken.

Ein eigenartiger, äußerst seltener Rechtsstreit schwebt zurzeit vor dem

hiesigen Landgericht. Die israelitische Gemeinde Zweibrücken, vertreten

durch Herrn Rechtsanwalt Justizrat Rosenberger hat gegen den

Bezirksrabbiner Dr. E. Meyer die Klage auf Auflösung des Dienstvertrages

angestellt, weil nach Behauptung der Gemeinde der Herr Bezirksrabbiner die

ihm obliegenden dienstlichen Verpflichtungen nicht erfüllt und auch

andere nicht näher gegebene Gründe für die Lösung des Vertragsverhältnisses

vorliegen. Wie wir der 'Pfälzischen Presse' entnehmen, hat die

Kultusgemeinde sich zunächst beschwerdeführend an die königliche

Regierung und an das Kultusministerium gewandt, woraufhin die königliche

Regierung dem Bezirksrabbiner ihre entschiedene Missbilligung kundgegeben

und schließlich auch angedroht habe, dass die Genehmigung zur eventuellen

Dienstentlassung nicht versagen werde. Dabei wurde aber von Seiten der

Verwaltungsbehörden zugleich entschieden, dass das zwischen dem

Bezirksrabbiner und den Kultusgemeinden bestehende Vertragsverhältnis

rein zivilrechtlicher Natur sei und dass die Dienstentlassung nur nach den

zivilrechtlichen Normen erfolgen könne. Die Kultusgemeinde hat darauf dem

Bezirksrabbiner die Dienstentlassung erklärt und, da derselbe nicht

hiermit einverstanden war, Auflösungsklage beim Zivilgericht erhoben." Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 6. November 1903: "Zweibrücken.

Ein eigenartiger, äußerst seltener Rechtsstreit schwebt zurzeit vor dem

hiesigen Landgericht. Die israelitische Gemeinde Zweibrücken, vertreten

durch Herrn Rechtsanwalt Justizrat Rosenberger hat gegen den

Bezirksrabbiner Dr. E. Meyer die Klage auf Auflösung des Dienstvertrages

angestellt, weil nach Behauptung der Gemeinde der Herr Bezirksrabbiner die

ihm obliegenden dienstlichen Verpflichtungen nicht erfüllt und auch

andere nicht näher gegebene Gründe für die Lösung des Vertragsverhältnisses

vorliegen. Wie wir der 'Pfälzischen Presse' entnehmen, hat die

Kultusgemeinde sich zunächst beschwerdeführend an die königliche

Regierung und an das Kultusministerium gewandt, woraufhin die königliche

Regierung dem Bezirksrabbiner ihre entschiedene Missbilligung kundgegeben

und schließlich auch angedroht habe, dass die Genehmigung zur eventuellen

Dienstentlassung nicht versagen werde. Dabei wurde aber von Seiten der

Verwaltungsbehörden zugleich entschieden, dass das zwischen dem

Bezirksrabbiner und den Kultusgemeinden bestehende Vertragsverhältnis

rein zivilrechtlicher Natur sei und dass die Dienstentlassung nur nach den

zivilrechtlichen Normen erfolgen könne. Die Kultusgemeinde hat darauf dem

Bezirksrabbiner die Dienstentlassung erklärt und, da derselbe nicht

hiermit einverstanden war, Auflösungsklage beim Zivilgericht erhoben." |

| |

Ähnlicher

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November

1903. Ähnlicher

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. November

1903. |

Schwierige juristische Wege zur Entlassung des

Rabbiners (1904)

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1904: "Zweibrücken,

26. Dezember (1903). Der Konflikt zwischen Rabbiner und Gemeinde, von dem

ich Ihnen jüngst berichtet, ist leider noch nicht beigelegt. Die Klage

der Gemeinde Zweibrücken gegen den Bezirksrabbiner Dr. Eugen Meyer wegen

Vertragsauflösung wurde zwar durch Urteil der ersten Zivilkammer des königlichen

Landgerichts dahier wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurückgewiesen.

Leider aber wird gegen dieses Urteil von Seiten der Kultusgemeinde

Berufung beim königlichen Oberlandesgerichte dahier eingelegt werden.

Entscheidet das letztere gleich dem Landgerichte, so liegt der Fall vor,

dass die Verwaltungsbehörde – Regierung und Ministerium – sich für

unzuständig erklärt haben, weil die Sache zivilrechtlicher Natur und

deshalb den Gerichten unterstellt sei, während andererseits die Gerichte

wieder entschieden hätten, dass nicht sie, sondern die Verwaltungsbehörden

zuständig seien. Es müsste alsdann von Seiten der Klägerin bei dem

Kompetenz-Konfliktshofe in München beantragt werden, dass dieser die

Stelle bezeichnet, welche in der Sache Recht zu sprechen hat. Diese also

bestimmte Stelle hätte dann endgültig über den Rechtsstreit zu

entscheiden. (Ist denn eine friedliche Einigung absolut unmöglich? Die

Red.)." Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1904: "Zweibrücken,

26. Dezember (1903). Der Konflikt zwischen Rabbiner und Gemeinde, von dem

ich Ihnen jüngst berichtet, ist leider noch nicht beigelegt. Die Klage

der Gemeinde Zweibrücken gegen den Bezirksrabbiner Dr. Eugen Meyer wegen

Vertragsauflösung wurde zwar durch Urteil der ersten Zivilkammer des königlichen

Landgerichts dahier wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurückgewiesen.

Leider aber wird gegen dieses Urteil von Seiten der Kultusgemeinde

Berufung beim königlichen Oberlandesgerichte dahier eingelegt werden.

Entscheidet das letztere gleich dem Landgerichte, so liegt der Fall vor,

dass die Verwaltungsbehörde – Regierung und Ministerium – sich für

unzuständig erklärt haben, weil die Sache zivilrechtlicher Natur und

deshalb den Gerichten unterstellt sei, während andererseits die Gerichte

wieder entschieden hätten, dass nicht sie, sondern die Verwaltungsbehörden

zuständig seien. Es müsste alsdann von Seiten der Klägerin bei dem

Kompetenz-Konfliktshofe in München beantragt werden, dass dieser die

Stelle bezeichnet, welche in der Sache Recht zu sprechen hat. Diese also

bestimmte Stelle hätte dann endgültig über den Rechtsstreit zu

entscheiden. (Ist denn eine friedliche Einigung absolut unmöglich? Die

Red.)." |

Prozess vor dem Gericht im März 1904

(dieser Artikel ist auf Grund der beleidigenden Vorwürfe gegen Rabbiner Dr.

Meyer nur teilweise wiedergegeben)

Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. März 1904: "Zweibrücken,

22. März (1904). Unter starkem Andrange des Publikums fanden heute die

Verhandlungen in Sachen der Privatklage des Bezirksrabbiners Dr. Meyer

dahier gegen drei Mitglieder der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde statt.

Die israelitische Kultusgemeinde hat zuerst beim Bezirksamte und der

Regierung und dann beim Verwaltungsgerichtshofe gegen Dr. Meyer auf Auflösung

des zwischen beiden Parteien bestehenden Vertrages geklagt. Der

Verwaltungsgerichtshof hat sich dann für unzuständig erklärt, und die

Sache an das Landgericht Zweibrücken verwiesen. Letzteres hat sich jedoch

auch für unzuständig erklärt. Nun steht die Gemeinde mit dem Rabbiner

auf gespanntem Fuße. Etliche Mitglieder erlaubten sich dann während

der letzten Zeit anderen Personen gegenüber beleidigende Äußerungen,

was den Herrn Bezirksrabbiner zu den Privatklagen veranlasste..." Artikel im

"Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. März 1904: "Zweibrücken,

22. März (1904). Unter starkem Andrange des Publikums fanden heute die

Verhandlungen in Sachen der Privatklage des Bezirksrabbiners Dr. Meyer

dahier gegen drei Mitglieder der hiesigen jüdischen Kultusgemeinde statt.

Die israelitische Kultusgemeinde hat zuerst beim Bezirksamte und der

Regierung und dann beim Verwaltungsgerichtshofe gegen Dr. Meyer auf Auflösung

des zwischen beiden Parteien bestehenden Vertrages geklagt. Der

Verwaltungsgerichtshof hat sich dann für unzuständig erklärt, und die

Sache an das Landgericht Zweibrücken verwiesen. Letzteres hat sich jedoch

auch für unzuständig erklärt. Nun steht die Gemeinde mit dem Rabbiner

auf gespanntem Fuße. Etliche Mitglieder erlaubten sich dann während

der letzten Zeit anderen Personen gegenüber beleidigende Äußerungen,

was den Herrn Bezirksrabbiner zu den Privatklagen veranlasste..." |

Zum

Stand der Rabbinatsangelegenheit (1904)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. April 1904: "Zweibrücken. In letzter Zeit wurden

bezüglich der Angelegenheiten des Bezirks-Rabbinats dahier und zwar

insbesondere in auswärtigen Blättern Nachrichten verbreitet, welche

einer Richtigstellung bedürfen. Zunächst ist es unrichtig, dass die

Sache überhaupt bei dem Verwaltungsgerichtshofe anhängig gewesen und von

diesem an das königliche Landgericht dahier verwiesen worden ist. Die

Sache war bisher nur bei der königlichen Regierung, sowie dem

königlichen Kultusministerium und andererseits bei dem königlichen

Landgerichte dahier anhängig. Die Verwaltungsbehörden hatten sich für

unzuständig erklärt, ebenso aber auch das königliche Landgericht,

weshalb die Sache in dem Instanzenwege fortgesetzt und zu dem

Kompetenz-Konfliktshofe gebracht werden sollte. Aus diesem Grund wurde

auch gegen das Urteil des königlichen Landgerichtes Berufung zum

königlichen Oberlandesgerichte eingelegt. Mittlerweise hat aber auf eine

neuerliche Vorstellung der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken das

königliche Kultusministerium und zwar zu Folge seiner Entschließung vom

17. Januar 1904 erkannt, dass in eine Würdigung der einschlägigen

Verhältnisse einzutreten sei. Die königliche Regierung hat deshalb über

die Sachlage zu befinden und die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist

bis dahin zurückgestellt. Im Verlaufe der durchgeführten Klagesachen hat

sich aber auch ergeben, dass die Anstellung des derzeitigen Rabbiners in

ungesetzlicher Weise erfolgt ist, indem seine Wahl nicht, wie

vorgeschrieben, durch die steuerpflichtigen Mitglieder der einzelnen

Gemeinden, sondern nur durch die Vorstände dieser Gemeinden erfolgt ist.

Die hiesige Kultusgemeinde hat deshalb auch den Antrag auf Aufhebung der

Wahl und Zurücknahme der Bestätigung bei der königlichen Regierung

eingebracht, welche hierüber gleichfalls zu befinden hat. Die leidige

Angelegenheit, welche schon seit der im Jahre 1899 erfolgten definitiven

Anstellung des derzeitigen Rabbiners spielt, wird somit in Bälde auf die

eine oder andere Weise ihre Erledigung finden. Im allseitigen Interesse

wäre es gelegen, wenn hierdurch die Sache ein für allemal aus der Welt

geschaffen würde, da die derzeitigen Zustände geradezu unhaltbar

sind." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. April 1904: "Zweibrücken. In letzter Zeit wurden

bezüglich der Angelegenheiten des Bezirks-Rabbinats dahier und zwar

insbesondere in auswärtigen Blättern Nachrichten verbreitet, welche

einer Richtigstellung bedürfen. Zunächst ist es unrichtig, dass die

Sache überhaupt bei dem Verwaltungsgerichtshofe anhängig gewesen und von

diesem an das königliche Landgericht dahier verwiesen worden ist. Die

Sache war bisher nur bei der königlichen Regierung, sowie dem

königlichen Kultusministerium und andererseits bei dem königlichen

Landgerichte dahier anhängig. Die Verwaltungsbehörden hatten sich für

unzuständig erklärt, ebenso aber auch das königliche Landgericht,

weshalb die Sache in dem Instanzenwege fortgesetzt und zu dem

Kompetenz-Konfliktshofe gebracht werden sollte. Aus diesem Grund wurde

auch gegen das Urteil des königlichen Landgerichtes Berufung zum

königlichen Oberlandesgerichte eingelegt. Mittlerweise hat aber auf eine

neuerliche Vorstellung der israelitischen Kultusgemeinde Zweibrücken das

königliche Kultusministerium und zwar zu Folge seiner Entschließung vom

17. Januar 1904 erkannt, dass in eine Würdigung der einschlägigen

Verhältnisse einzutreten sei. Die königliche Regierung hat deshalb über

die Sachlage zu befinden und die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist

bis dahin zurückgestellt. Im Verlaufe der durchgeführten Klagesachen hat

sich aber auch ergeben, dass die Anstellung des derzeitigen Rabbiners in

ungesetzlicher Weise erfolgt ist, indem seine Wahl nicht, wie

vorgeschrieben, durch die steuerpflichtigen Mitglieder der einzelnen

Gemeinden, sondern nur durch die Vorstände dieser Gemeinden erfolgt ist.

Die hiesige Kultusgemeinde hat deshalb auch den Antrag auf Aufhebung der

Wahl und Zurücknahme der Bestätigung bei der königlichen Regierung

eingebracht, welche hierüber gleichfalls zu befinden hat. Die leidige

Angelegenheit, welche schon seit der im Jahre 1899 erfolgten definitiven

Anstellung des derzeitigen Rabbiners spielt, wird somit in Bälde auf die

eine oder andere Weise ihre Erledigung finden. Im allseitigen Interesse

wäre es gelegen, wenn hierdurch die Sache ein für allemal aus der Welt

geschaffen würde, da die derzeitigen Zustände geradezu unhaltbar

sind." |

Der Rabbiner findet die Synagoge verschlossen vor -

Oktober 1905

Artikel