|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur Übersicht "Synagogen im

Kreis Kaiserslautern"

Otterberg (Kreis

Kaiserslautern)

Jüdische Geschichte / Familie Straus / Synagoge

Jewish History / Family Straus / Synagogue

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Otterberg bestand eine jüdische Gemeinde bis 1897.

Ihre Entstehung geht in die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts zurück,

als einige jüdische Familien aus benachbarten Orten und anderen pfälzischen

Gebieten zugezogen sind. Jedoch lebten bereits zuvor Juden am Ort: 1650 wird eine jüdische Familie am Ort genannt.

Genaue Zahlen jüdischer Einwohner liegen erst

wieder aus dem 19. Jahrhundert vor. 1803 werden vier jüdische Familien

gezählt, 1808 31 jüdische Einwohner (8 % der Gesamteinwohnerschaft), 1815 acht

jüdische Familien, 1825 56 jüdische Einwohner (2,4 %), 1848 100 jüdische

Einwohner in 21 Familien mit 100 Personen.

1809/10 werden die folgenden jüdischen Haushaltsvorstände genannt:

Salomon Maas (Händler), Joseph Rothschild (Viehhändler), Isaac Strauß

(Viehhändler), Jacob Strauß (Viehhändler), Lazare Strauß (Viehhändler),

Isaac Weil (Händler), David Wolff (Händler). Die Abwanderung jüdischer

Familien aus Otterberg begann recht früh: 1827 wird in

Kaiserslautern unter den dorthin

gezogenen jüdischen Personen Jacob Heumann aus Otterberg genannt.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine jüdische

Schule (Religionsschule) und eine Mikwe. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden

im jüdischen Friedhof in Mehlingen

beigesetzt. Von den jüdischen Lehrern werden genannt: um 1828 Herr Adler,

um 1831 J. Lehmann, sein Nachfolger war J. Asser, der vor 1841 starb, dann

Lehrer Mandel; um 1885/1887 Hermann Strauss (genannt in "Der Israelit" vom

22.9.1885).

Nach der Mitte des 19.

Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Aus- und Abwanderung

schnell zurück. 1875 wurden nur noch 23 jüdische Einwohner gezählt, 1887

17, 1888 14, 1892 14 in zwei Familien, 1893 15 in drei Familien, um 1894/1901 15

in zwei Familien. 1897

konnte kein Gottesdienst mehr abgehalten werden, da nur noch drei erwachsene

jüdische Männer hier lebten. Daher wurde in diesem Jahr die jüdische Gemeinde

Otterberg aufgelöst. Die hier noch lebenden Juden wurden der Gemeinde in

Kaiserslautern zugeteilt.

Von den Gemeindevorstehern werden zuletzt genannt: um 1887/1896 H. Marx,

L. Straß und H. Straus. um 1898/1901 H. Marx und H. Straus.

Von den Vereinen und Stiftungen in der Gemeinde werden genannt:

ein Wohltätigkeitsverein (genannt 1869 in "Der Israelit" vom 10.11.1869

und "Allgemeine Zeitung des Judentums" vom 2.11.1869, bzw. als Verein Gemilut

Chassodim in "Der Israelit" vom 3.8.1870), die Eheleute Maas'sche

Stiftung (um 1888/1893 unter Vorsitz von Herrn Straus).

Von den in Otterberg geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Eugen Heimann (geb. 1869

in Otterberg, später Köln, 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert, wo er

1944 umgekommen ist), Mathilde Salmon geb. Heimann (geb. 1867 in Otterberg,

später in Berlin, 1941 in das Ghetto Lodz deportiert, 1942 in das

Vernichtungslager Chelmno).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine Beiträge

Streit vor Gericht zwischen Gemeindegliedern in

Otterberg und dem Rabbiner von Kaiserslautern

(1846)

Das Dokumente stammt aus der Zeit aufkommender Auseinandersetzungen

zwischen reformerisch und konservativ gesinnten Personen in den jüdischen

Gemeinden. Beschrieben wird, wie Personen der Otterberger Gemeinde den

"reformatorischen Bestrebungen" des Rabbiners "stets hindernd im

Wege" standen. Die Bestrebungen des Rabbiners gingen allerdings

ausgesprochen weit, was u.a. daran deutlich wird, dass sich der Rabbiner in der

Gerichtsverhandlung u.a. für eine Abschaffung des feierlichen Eingangsgebetes

an Jom Kippur, dem Kol Nidre aussprach.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Dezember

1846: "Otterberg (für Osterberg) bei Kaiserslautern

(bayerische Pfalz), 30. November (1846). Die Presse ist dazu da, die

Übergriffe nach jeder Seite hin zu bekämpfen, um nur dem Geltung zu

verschaffen, was in reiner Intention und mit reinen Mitteln unternommen

worden. Wir haben hier am 3. dieses Monats vor dem Zuchtpolizeigerichte in

öffentlicher Sitzung ein Schauspiel erlebt, das sicherlich einer strengen

Mahnung bedarf. Die Israeliten K. und O. waren von Herrn Rabbiner S.

angeklagt, ihn am letztverflossenen Erew Jom Kippur in der Synagoge

durch Worte in Verrichtung seiner Funktionen gestört zu haben. (Wenn ich

nicht irre, war nämlich dies die Veranlassung, dass jene behaupteten, man

sage an diesem Tage kein Awenu Malkenu ['Unser Vater, unser

König', Teil der Jom-Kippur-Liturgie]). Herr Rabbiner, der bei dieser

Sache selbst als Zeuge geladen war, deponierte mit der größtesten

Leidenschaftlichkeit, und suchte namentlich die als Entlastungszeugen

geladenen Israeliten, zwanzig an der Zahl, worunter die angesehensten der

Stadt, als Teilnehmer eines Komplotts darzustellen; dieses Komplott

stünde seinen reformatorischen Bestrebungen stets hindernd im Wege, und

suche alle Verbesserungen, die er im Gottesdienste einzuführen gedenke,

zu hintertreiben, nicht sowohl aus innerer Frömmigkeit, als vielmehr aus

persönlichem Hasse gegen ihn selbst. Als Beleg seiner Behauptung verließ

Herr S. plötzlich den eigentlichen Boden der Verhandlung, und führte an:

es existiere ein Gebet, das sogenannte Kol Nidre, das am

Versöhnungsfeste gesprochen werde. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Dezember

1846: "Otterberg (für Osterberg) bei Kaiserslautern

(bayerische Pfalz), 30. November (1846). Die Presse ist dazu da, die

Übergriffe nach jeder Seite hin zu bekämpfen, um nur dem Geltung zu

verschaffen, was in reiner Intention und mit reinen Mitteln unternommen

worden. Wir haben hier am 3. dieses Monats vor dem Zuchtpolizeigerichte in

öffentlicher Sitzung ein Schauspiel erlebt, das sicherlich einer strengen

Mahnung bedarf. Die Israeliten K. und O. waren von Herrn Rabbiner S.

angeklagt, ihn am letztverflossenen Erew Jom Kippur in der Synagoge

durch Worte in Verrichtung seiner Funktionen gestört zu haben. (Wenn ich

nicht irre, war nämlich dies die Veranlassung, dass jene behaupteten, man

sage an diesem Tage kein Awenu Malkenu ['Unser Vater, unser

König', Teil der Jom-Kippur-Liturgie]). Herr Rabbiner, der bei dieser

Sache selbst als Zeuge geladen war, deponierte mit der größtesten

Leidenschaftlichkeit, und suchte namentlich die als Entlastungszeugen

geladenen Israeliten, zwanzig an der Zahl, worunter die angesehensten der

Stadt, als Teilnehmer eines Komplotts darzustellen; dieses Komplott

stünde seinen reformatorischen Bestrebungen stets hindernd im Wege, und

suche alle Verbesserungen, die er im Gottesdienste einzuführen gedenke,

zu hintertreiben, nicht sowohl aus innerer Frömmigkeit, als vielmehr aus

persönlichem Hasse gegen ihn selbst. Als Beleg seiner Behauptung verließ

Herr S. plötzlich den eigentlichen Boden der Verhandlung, und führte an:

es existiere ein Gebet, das sogenannte Kol Nidre, das am

Versöhnungsfeste gesprochen werde. |

Dieses Gebet enthalte den Ausdruck, dass alle Schwüre und Eide, die ein

Israelit während des ganzen Jahres ablege, förmlich erlassen seien.

Dieses Gebet nun habe er abschaffen wollen, weil es den Betenden leicht

irre führen und zur Ansicht verleiten könne, es würde in demselben der

Meineid verziehen, er sei aber auf den heftigsten Widerstand gestoßen,

und so werde das Kol Nidre heute noch am Verstöhnungstage

gebetet.

Dieses Gebet enthalte den Ausdruck, dass alle Schwüre und Eide, die ein

Israelit während des ganzen Jahres ablege, förmlich erlassen seien.

Dieses Gebet nun habe er abschaffen wollen, weil es den Betenden leicht

irre führen und zur Ansicht verleiten könne, es würde in demselben der

Meineid verziehen, er sei aber auf den heftigsten Widerstand gestoßen,

und so werde das Kol Nidre heute noch am Verstöhnungstage

gebetet.

Herr Rabbiner führte noch mehrere Beispiele von solchen widersinnigen

Gebeten an, die er habe abschaffen wollen, unter Anderen, dass eines

dieser Gebete mit den Worten anfange: 'Ich danke dir, Herr, dass ich kein

Christ bin'; ein anderes: 'Ich danke dir, Herr, dass du mich zu keiner

Frau gemacht.' Als Herr S. seine Zeugenaussage beendigt hatte und zu

seinem Sitze zurückgekehrt war, soll ihm ein anderer Israelit zugerufen

haben: 'Herr Rabbiner, sagen Sie Kiddusch darauf.' Herr S. erhob

sich sofort leidenschaftlich gegen das Gericht und deponierte, dieses Wort

sei eines der gemeinsten Schmähwörter, welche die hebräische Sprache

aufzuweisen habe. Der Mann der jenes Wort ausgerufen, wurde sofort vor

Gericht gestellt. Er erklärte zu seiner Verteidigung, das Wort Kiddusch

habe durchaus die Bedeutung nciht, welche Herr Rabbiner S. ihm beizulegen

sich bemühe. Der Präsident des Gerichts ließ zwei anwesende Israeliten

vortreten, um sich über die Bedeutung des Wortes zu erklären. Auf ihre

Behauptung, das Wort Kiddusch enthalte nichts Beleidigendes, wurde

der Mann freigesprochen.

Die Verhandlung dieser Sache, die einen großen Teil der Sitzung einnahm,

namentlich die krasse Schroffheit, mit welcher der Herr Rabbiner gegen

seine Glaubensgenossen auftrat, machte auf alle Unbeteiligten einen

sichtbar widerlichen und verletzenden Eindruck. Der Verteidiger des

Angeklagten erhob sich darauf und erklärt mit feierlicher Stimme: 'Wenn

alles das wahr ist, was Herr Rabbiner S. zur Schilderung seiner

Glaubensgenossen und von ihren Gebeten und Gebräuchen gesagt hat, so

fühle ich mich versucht, auszurufen: Ich danke dir, Herr, dass du mich

nicht zum Juden gemacht.'

Ich könnte Ihnen noch Manches bei dieser Verhandlung Vorgekommene

aufzählen, will aber, der Kürze wegen, nur noch das anführen, dass Herr

S., um seine Handlungen zu beschönigen, das Wirken seines Vorgängers,

des seligen Herrn Rabbiners Cohen auf alle mögliche Weise zu

verunglimpfen suchte, eines Mannes, dessen Name noch heute wohltuend

klingt, und dessen zu frühes Hinscheiden noch jetzt von Jedermann tief

bedauert wird.

Von welchen moralischen Folgen ein Tatbestand begleitet ist, der, wie der vorliegende,

öffentlich vor einer großen Menge von Zuhörern verhandelt worden,

welche Eindrücke und Meinungen ferner dieser Vorfall hervorgerufen, und

noch hervorruft, davon mag sich jeder Leser Ihres verbreiteten Blattes

überzeugen. St." |

Ergebnis einer Kollekte in der

Gemeinde "für die Notleidenden im Heiligen Land" (1870)

Mitteilung in "Der Israelit" vom 3. August 1870: "Aus

Otterberg (Pfalz:) von dem Vorstande Salomon Straus: aus der Chewrat

Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) 15 fl., aus der Machzit

HaSchekel-Sammlung an Purim

fünf fl., zusammen 20 fl."

Mitteilung in "Der Israelit" vom 3. August 1870: "Aus

Otterberg (Pfalz:) von dem Vorstande Salomon Straus: aus der Chewrat

Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) 15 fl., aus der Machzit

HaSchekel-Sammlung an Purim

fünf fl., zusammen 20 fl."

|

Über zwei Stiftungen in der

Gemeinde (1891)

Artikel in "Israelitische Wochenschrift" vom 16. Juli 1891: "Kaiserslautern, 3. Juli. (Original-Korrespondenz).

Zu dem Legat, dass seit

vielen Jahren das kinderlose Manoh'sche Ehepaar seligen Andenkens zu

Otterberg, einer frühen früher nicht unbedeutenden Gemeinde des Rabbinatsbezirks Kaiserslautern, vermacht, mit der Bestimmung, den Todestag durch

Lernen und Kaddischgebet zu begehen (diese Bestimmung wird nun, da in

Otterberg kein Minjan mehr vorhanden, auf Veranlassung unseres Bezirksrabbiners

Dr. Landsberg und mit Genehmigung der vorgesetzten Behörde

alljährlich pünktlich und feierlich in hiesiger Synagoge im Sinne des

Testaments beachtet) gesellt sich ein Vermächtnis von 10.000 Mark, das der

vor ca. sechs Jahren hier verstorbene ledige Herr Nathan May seligen

Andenkens der hiesigen Gemeinde durch seinen in Amerika lebenden wohnenden

Onkel Salomon May gestiftet. Der Testator, aus

Wallhalben stammend und schon

bei Lebzeiten seinen Wohltätigkeitssinn zeigend, bestimmte, dass die

hiesige Gemeinde über obiges Kapital zu verfügen habe, jedoch an seinem

Todestage die Armen hiesiger Gemeinde, sowie der Gemeinden

Wallhalben und

Herschberg entsprechend zu unterstützen. Herr

Dr. Landsberg nahm

Veranlassung, am letzten Sabbat in einer glänzenden und tief zu Herzen

gehenden Rede diese schöne Wohltat des Mannes, der mit großer Liebe dem

hiesigen Gemeindeleben zugetan war, zu preisen und somit sein Andenken zu

ehren. Möge des Redners Wunsch sich erfüllen, dass die Wohlhabenden der

Gemeinde auf ähnliche Weise nach Unsterblichkeit streben, sich erheben zur

Ehre des Judentums und zum eigenen Heile hier und dort!" Artikel in "Israelitische Wochenschrift" vom 16. Juli 1891: "Kaiserslautern, 3. Juli. (Original-Korrespondenz).

Zu dem Legat, dass seit

vielen Jahren das kinderlose Manoh'sche Ehepaar seligen Andenkens zu

Otterberg, einer frühen früher nicht unbedeutenden Gemeinde des Rabbinatsbezirks Kaiserslautern, vermacht, mit der Bestimmung, den Todestag durch

Lernen und Kaddischgebet zu begehen (diese Bestimmung wird nun, da in

Otterberg kein Minjan mehr vorhanden, auf Veranlassung unseres Bezirksrabbiners

Dr. Landsberg und mit Genehmigung der vorgesetzten Behörde

alljährlich pünktlich und feierlich in hiesiger Synagoge im Sinne des

Testaments beachtet) gesellt sich ein Vermächtnis von 10.000 Mark, das der

vor ca. sechs Jahren hier verstorbene ledige Herr Nathan May seligen

Andenkens der hiesigen Gemeinde durch seinen in Amerika lebenden wohnenden

Onkel Salomon May gestiftet. Der Testator, aus

Wallhalben stammend und schon

bei Lebzeiten seinen Wohltätigkeitssinn zeigend, bestimmte, dass die

hiesige Gemeinde über obiges Kapital zu verfügen habe, jedoch an seinem

Todestage die Armen hiesiger Gemeinde, sowie der Gemeinden

Wallhalben und

Herschberg entsprechend zu unterstützen. Herr

Dr. Landsberg nahm

Veranlassung, am letzten Sabbat in einer glänzenden und tief zu Herzen

gehenden Rede diese schöne Wohltat des Mannes, der mit großer Liebe dem

hiesigen Gemeindeleben zugetan war, zu preisen und somit sein Andenken zu

ehren. Möge des Redners Wunsch sich erfüllen, dass die Wohlhabenden der

Gemeinde auf ähnliche Weise nach Unsterblichkeit streben, sich erheben zur

Ehre des Judentums und zum eigenen Heile hier und dort!"

|

Die letzten jüdischen

Einwohnerinnen verlassen Otterberg (1913)

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 9. Oktober 1913: "Otterberg.

(Die Letzten.) Dieser Tage verließen die beiden Damen Marx unser

Städtchen, um nach Kaiserslautern überzusiedeln. Dieser an sich ziemlich

unbedeutende Vorgang erhält, wie man der 'Pfälzischen Volkszeitung' berichtet,

dadurch eine besondere Wichtigkeit, als damit die letzten Israeliten unsere

Stadt verlassen haben. Man erinnert sich noch ganz gut hier, dass vor

einigen Jahrzehnten die hiesige Einwohnerschaft mindestens zur Hälfte sich

zum Judentum bekannte. Die Tatsache, dass in verhältnismäßig kurzer Zeit

eine Gemeinde von der meistens Handel treibenden Einwohnerschaft verlassen

wird, gibt sicher zu denken. Otterberg mit seinem früher blühenden

Handel, war durch die Eröffnung der Alsenz- und der Lautertalbahn abseits

gesetzt, sein Handeln unterbunden. Der Wegzug der Juden ist ein Zeichen für

den bevorstehenden Niedergang unseres Ortes in wirtschaftlicher Beziehung."

Artikel in "Israelitisches Familienblatt" vom 9. Oktober 1913: "Otterberg.

(Die Letzten.) Dieser Tage verließen die beiden Damen Marx unser

Städtchen, um nach Kaiserslautern überzusiedeln. Dieser an sich ziemlich

unbedeutende Vorgang erhält, wie man der 'Pfälzischen Volkszeitung' berichtet,

dadurch eine besondere Wichtigkeit, als damit die letzten Israeliten unsere

Stadt verlassen haben. Man erinnert sich noch ganz gut hier, dass vor

einigen Jahrzehnten die hiesige Einwohnerschaft mindestens zur Hälfte sich

zum Judentum bekannte. Die Tatsache, dass in verhältnismäßig kurzer Zeit

eine Gemeinde von der meistens Handel treibenden Einwohnerschaft verlassen

wird, gibt sicher zu denken. Otterberg mit seinem früher blühenden

Handel, war durch die Eröffnung der Alsenz- und der Lautertalbahn abseits

gesetzt, sein Handeln unterbunden. Der Wegzug der Juden ist ein Zeichen für

den bevorstehenden Niedergang unseres Ortes in wirtschaftlicher Beziehung."

|

In Otterberg gibt es keine

jüdischen Einwohner mehr (1913)

Artikel in "Neue jüdische Presse

/ Frankfurter Israelitisches Familienblatt" vom 10. Oktober 1913: "Otterberg

bei Kaiserslautern. Unser fast 3000 Seelen zählendes Städtchen hatte noch

vor wenigen Jahrzehnten eine blühende jüdische Gemeinde. Heute gibt es nicht

eine jüdische Seele mehr hier." Artikel in "Neue jüdische Presse

/ Frankfurter Israelitisches Familienblatt" vom 10. Oktober 1913: "Otterberg

bei Kaiserslautern. Unser fast 3000 Seelen zählendes Städtchen hatte noch

vor wenigen Jahrzehnten eine blühende jüdische Gemeinde. Heute gibt es nicht

eine jüdische Seele mehr hier." |

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Nennung der Lehrer in Otterberg in

den 1820er-/1830er-Jahren (1841)

Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Das israelitische Schulwesen in der Pfalz.

Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Das israelitische Schulwesen in der Pfalz.

Von E. Grünebaum, Bezirksrabbiner in Landau. (Fortsetzung.)

Zur ersten Prüfung nun im Jahre 1828

hatten sich 27 Individuen gemeldet, aber nur 24 sich der Prüfung unterzogen.

Von diesen erhielten sieben die Note gut - worunter aber einige ausgezeichnete

waren, wie Maier Elsasser, Lehrer zu Edenkoben, und der damals in

Otterberg

als Lehrer funktionierende Herr Adler, jetzt Privatmann in

Kirchheimbolanden; sieben erhielten die Note hinlänglich und zehn wurden

als notdürftig bezeichnet. Die beiden letzten Kategorien bekamen die Weisung,

sich im nächsten Jahre wieder einer Prüfung zu unterziehen, 'um hierdurch die

Gewissheit zu geben, dass sie den Unterricht an den israelitischen Religionsschulen mit

Nutzen und gesegneten Erfolge zu übernehmen im Stande sind'.

(Int. Bl. 26. September 1828). " |

| |

Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern Artikel in "Israelitische Annalen" vom 15. Januar 1841: "Rabbinatsbezirk Kaiserslautern

1) Winnweiler, J. Strauss 7. März 1830.

2) Alsenz, B. Weinschenk, 28. August 1830.

3) Odenbach, Is. C. Kampe, 16.

Februar 1831.

4) Otterberg, J. Lehmann, 11. Juni 1831

(Nach dessen Versetzung J. Asser, jetzt gestorben, und an dessen Stelle

jetzt Mandel.)

5) Steinbach, S. Frenkel, 11.

August 1831.

6) Münchweiler, J. Strauß, 15.

Januar 1832.

7) Kirchheimbolanden, Adler,

28. Juli 1832 (an dessen Stelle später der ebenfalls wackere Jakob

Sulzbacher).

8) Kaiserslautern, A. Kahn, 23.

Mai 1833 (später Walz).

9) Hochspeyer, H. Rothschild, 4.

August 1833 (später in Niederhochstadt und jene Stelle ist noch unbesetzt).

10) Gauersheim, B. Feistmann, 30.

Dezember 1834 (gestorben)

11) Börrstadt, Jos. Abr. Blum, 20.

Februar 1836 (versetzt nach Hagenbach, und hier B. Alexander).

12) Rockenhausen, M. Eigner, 28.

Oktober 1837.

13) Niederkirchen, M. Salomon, 11.

Oktober 1837.

14) Marienthal, Isaac Lob, 18. März

1838 (später J. Frank, pensioniert unterm 23. August 1838, für ihn S.

Wolff)." |

Berichte

zu Personen aus der jüdischen Gemeinde -

Beiträge zur Familie Straus (Strauss,

Strauß)

Lazarus

und Sara Strauss aus Otterberg und seine Söhne - ein Überblick:

| Lazarus Straus (geb. 1809 in Otterberg, gest. 1898

in New York), Vater von Isidor, Nathan und Oskar Straus; gründete in Folge

der durch seine Aktivitäten bei der Revolution 1848/49 (enge Freundschaft

mit Carl Schurz und Gottfried Kinkel) veranlassten Auswanderung in die USA

das Warenhaus L. Straus and Sons (weitere Informationen zur

Familiengeschichte in den unten stehenden Artikeln von 1898 und

1906).

|

| Isidor Strauss (geb. 1845 in Otterberg, gest. 15. April

1912 beim Untergang der Titanic): 1854 mit seiner Familie in die USA

ausgewandert, zunächst aufgewachsen in Talbotton, Georgia, 1866 nach New

York, 1888 zusammen mit seinem Bruder Nathan Teilhaber des Kaufhauses R.H. Macy

& Co. in New York; 1894-1895 Mitglied des Repräsentantenhauses. Im April

1912 zusammen mit seiner Frau Ida und zwei Angestellten an Bord des Luxusdampfers

Titanic. Beide kamen bei der Katastrophe ums Leben.

Dazu Artikel von Katja Becher in Ludwigshafen24.de vom 24. Februar 2018: "Die

tragische Geschichte des Ehepaars Straus: dieses berühmte Paar aus

'Titanic' lebte in der Region..."

|

| Nathan Strauss (geb. 31.Januar 1848 in Otterberg, gest.

1931 in New York): 1854

mit seiner Familie in die USA ausgewandert, zunächst aufgewachsen in

Talbotton, Georgia, 1866 nach New York, 1888 zusammen mit seinem Bruder

Isidor Teilhaber des Kaufhauses R.H. Macy & Co. in New York; verheiratet

seit 1875 mit Lina geb. Gutherz; Nathan Strauss galt bereits in den

1890er-Jahren als Wohltäter. Setzte sich für Arme und Obdachlose ein;

unterstützte wesentlich eine Kampagne für pasteurisierte Milch und rettete

dadurch unzähligen Kindern das Leben (vgl. zu

Sandhausen und Text unten zu

Karlsruhe). In den folgenden Jahrzehnten

unterstützte er mit großen Summen Projekte in den USA, Palästina (Israel)

und Deutschland. Die Stadt Netanja in Israel ist nach ihm

benannt.

|

| Oskar Salomon Strauss (Oscar S. Straus, geb. 23.

Dezember 1850 in Otterberg, gest. 3. Mai 1926 in New York), 1854 mit seiner

Familie in die USA ausgewandert; machte eine politische Karriere zunächst als

US-Gesandter der Türkei 1887-1889 und 1898-1899. 1906-1909 war er unter Präsident

Theodore Roosevelt US Secretary of Commerce

and Labor (Wirtschafts- und Arbeitsminister; war erstes jüdisches

Kabinettsmitglied in den USA); 1909-10 wiederum als Botschafter der USA in der Türkei.

|

Lazarus Straus - bereits vor der

Auswanderung in besonderer Funktion (1843)

Anmerkung: bereits lange vor der 1854 erfolgten

Auswanderung nach Amerika hatte Lazarus Straus eine besondere Rolle in der

Judenschaft von Otterberg und der Region inne. Er war es, der im Alter von 30

Jahren 1843 für die "Allgemeine Zeitung des Judentums" den Nekrolog

zum Tod von Bezirksrabbiner Moses Cohen (Kaiserslautern) verfasste:

Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni 1843: "Nekrolog.

Am 14. dieses (Monats) entschlummerte nach kurzem Krankenlager unser

geliebter Bezirksrabbiner Moses Cohen zu Kaiserslautern. Geboren im Jahre

1785 zu Merzbach in Unterfranken, bezog er in seinem fünfzehnten Jahre

die damals noch blühende jüdische Hochschule in Fürth, und nachdem er

zwei Jahre da zugebracht, setzte er seine Studien neun Jahre in Prag

weiter fort. Als im Jahre 1828 das Bezirksrabbinat zu Kaiserlautern gegründet

wurde, berief man ihn zu diesem Amte, bei welchem er als Geistlicher und

als ein wahrer Priester (Cohen) des Ewigen fünfzehn volle Jahre hindurch

wirkte. Der Verblichene gehörte zu den selteneren, ausgezeichneten Persönlichkeiten.

Außer seinen theologischen und linguistischen Kenntnissen hatte er sich

noch besonders in Mathematik und Geschichte hervorgetan. Alle seine

heilsamen Verbesserungen, die er namentlich beim Schul- und Synagogenwesen

ins Leben rief, suchte er nicht durch Gewalt, sondern langsam auf dem Wege

der Liebe und Besserung durchzuführen. Artikel in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni 1843: "Nekrolog.

Am 14. dieses (Monats) entschlummerte nach kurzem Krankenlager unser

geliebter Bezirksrabbiner Moses Cohen zu Kaiserslautern. Geboren im Jahre

1785 zu Merzbach in Unterfranken, bezog er in seinem fünfzehnten Jahre

die damals noch blühende jüdische Hochschule in Fürth, und nachdem er

zwei Jahre da zugebracht, setzte er seine Studien neun Jahre in Prag

weiter fort. Als im Jahre 1828 das Bezirksrabbinat zu Kaiserlautern gegründet

wurde, berief man ihn zu diesem Amte, bei welchem er als Geistlicher und

als ein wahrer Priester (Cohen) des Ewigen fünfzehn volle Jahre hindurch

wirkte. Der Verblichene gehörte zu den selteneren, ausgezeichneten Persönlichkeiten.

Außer seinen theologischen und linguistischen Kenntnissen hatte er sich

noch besonders in Mathematik und Geschichte hervorgetan. Alle seine

heilsamen Verbesserungen, die er namentlich beim Schul- und Synagogenwesen

ins Leben rief, suchte er nicht durch Gewalt, sondern langsam auf dem Wege

der Liebe und Besserung durchzuführen.

Noch nie habe ich einen größeren Leichenzug erblickt. Den

Glaubensgenossen des Verewigten, die aus allen Orten in und außer des

ausgebreiteten Bezirkes herbeigeströmt waren, hatten sich die

christlichen Bewohner der Stadt Kaiserslautern in Masse angeschlossen; die

Beamten, die Geistlichen der verschiedenen Konfessionen, die Lehrer der

Volksschulen, die Zöglinge des Seminars und der Gewerbeschule, sie alle

waren herbeigekommen, um dem Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Vor

der Stadt machte der Zug Halt, und nachdem die Seminaristen einige

Trauerkantaten abgesungen hatten, bewegte sich der Leichenwagen nach dem

zwei Stunden von da entfernten Begräbnisplatze. Der Dahingeschiedene

hatte, wie der hiezu berufene Leichenredner, Bezirksrabbiner Dr. Grünebaum

aus Landau treffend bemerkte, keinen Feind, ja nicht einmal einen Gegner.

Ihn beweinen eine trostlose Witwe mit fünf Kindern, sein tief getrübter

Bruder, der Bezirksrabbiner (Aron) Merz aus

Dürkheim a. H., sowie sämtliche

Gemeinden des Bezirks Kaiserslautern. Möge sein Andenken noch recht lange

unter uns weilen! Möge aber auch der Geist des Friedens, der Liebe und

der erleuchteten Frömmigkeit, die ihn beseelt, über uns walten, ihm zum

Ruhme und uns zum Segen!

Otterberg, im Mai 1843. L. Straus, der junge." |

Zum Tod von Lazarus Straus

(1898)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar 1898:

"New York, 15. Januar (1898). Gestern verschied hier in dem

hohen Alter von 89 Jahren Herr Lazarus Straus, der Gründer des weithin

bekannten Warenhauses L. Straus and Sons. Im Jahre 1809 in Otterberg,

Bayern, geboren, ein Enkel des gleichnamigen Mitgliedes des französischen

Sanhedrins, widmete er sich neben den von ihm betriebenen Studien des

hebräischen Schrifttums und der Geschichte der Juden dem merkantilen

Fache. An der revolutionären Bewegung in den Jahren 1848 und 1849 nahm

er, ein Freund Kinkels und Karl Schurz's, tätigen Anteil. Im Jahre 1853

verließ er die Heimat und wanderte nach Amerika aus. Er eröffnete ein

Geschäft in Talbotton, Georgia und siedelte sich mehrere Jahre später in

New York an, wo er mit seinem Sohne Isidor das Haus begründete, das heute

zu den bedeutendsten und angesehensten des Landes gehört. In den letzten

Jahren seines Lebens zog er sich vom Geschäft zurück und widmete sich

den liebgewonnenen Studien. Als sein Sohn Oskar, der frühere

amerikanische Gesandte in Konstantinopel, der gegenwärtige Präsident der

'Amerikanisch-jüdisch-historischen Gesellschaft', vor einigen Jahren

Herrn Dr. Kayserling in Budapest veranlasste, zur Ermittelung des Anteils,

welchen die Juden an der Entdeckung Amerikas genommen, eine

Forschungsreise nach Spanien zu unternehmen, war er es, der die Kosten der

Reise bestritt. Lazarus Straus, eines der ältesten Mitglieder der

Beth-el-Gemeinde und vertrauter Freund des Rabbiners David Einhorn,

gehörte zu den wohltätigsten Männern New Yorks; viele Familien

betrauern in ihm ihren Ernährer. Sein Andenken wird stets ein gesegnetes

sein!" Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar 1898:

"New York, 15. Januar (1898). Gestern verschied hier in dem

hohen Alter von 89 Jahren Herr Lazarus Straus, der Gründer des weithin

bekannten Warenhauses L. Straus and Sons. Im Jahre 1809 in Otterberg,

Bayern, geboren, ein Enkel des gleichnamigen Mitgliedes des französischen

Sanhedrins, widmete er sich neben den von ihm betriebenen Studien des

hebräischen Schrifttums und der Geschichte der Juden dem merkantilen

Fache. An der revolutionären Bewegung in den Jahren 1848 und 1849 nahm

er, ein Freund Kinkels und Karl Schurz's, tätigen Anteil. Im Jahre 1853

verließ er die Heimat und wanderte nach Amerika aus. Er eröffnete ein

Geschäft in Talbotton, Georgia und siedelte sich mehrere Jahre später in

New York an, wo er mit seinem Sohne Isidor das Haus begründete, das heute

zu den bedeutendsten und angesehensten des Landes gehört. In den letzten

Jahren seines Lebens zog er sich vom Geschäft zurück und widmete sich

den liebgewonnenen Studien. Als sein Sohn Oskar, der frühere

amerikanische Gesandte in Konstantinopel, der gegenwärtige Präsident der

'Amerikanisch-jüdisch-historischen Gesellschaft', vor einigen Jahren

Herrn Dr. Kayserling in Budapest veranlasste, zur Ermittelung des Anteils,

welchen die Juden an der Entdeckung Amerikas genommen, eine

Forschungsreise nach Spanien zu unternehmen, war er es, der die Kosten der

Reise bestritt. Lazarus Straus, eines der ältesten Mitglieder der

Beth-el-Gemeinde und vertrauter Freund des Rabbiners David Einhorn,

gehörte zu den wohltätigsten Männern New Yorks; viele Familien

betrauern in ihm ihren Ernährer. Sein Andenken wird stets ein gesegnetes

sein!" |

| |

Artikel in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 4. März

1898: "New York, 18. Februar. An Altersschwäche - er war 1809 in

Otterberg in der Rheinpfalz geboren - schied am Freitag den 14. vorigen Monats

im Hause seines Sohnes Isidor, Nr. 23 West 56. Straße Herr Lazarus

Straus, einer der bekanntesten Deutschen New York. Artikel in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 4. März

1898: "New York, 18. Februar. An Altersschwäche - er war 1809 in

Otterberg in der Rheinpfalz geboren - schied am Freitag den 14. vorigen Monats

im Hause seines Sohnes Isidor, Nr. 23 West 56. Straße Herr Lazarus

Straus, einer der bekanntesten Deutschen New York.

Der 'New Yorker Herald' widmet ihm folgenden Nachruf: in Herrn Lazarus Straus, der gestern im

Alter von 89 Jahren gestorben ist, hat New York einen seiner geachtetsten

Geschäftsmänner und besten Bürger verloren und die Angehörigen des

Verstorbenen einen Vater, der ein Patriarch im echten Sinn des Wortes war

und zu dem alle Mitglieder seiner großen Familie als zu ihrem Haupte mit Verehrung

hinaufschauten. Wenn je das alte Bibelwort sich bewährt hat,

welches heißt: 'des Vaters Segen baut den Kindern Häuser', so hat es sich hier

bewährt - die drei Söhne des Verstorbenen sind hochgeachtete Bürger und

Geschäftsleute und haben auch schon höhere politische Ehrenstellungen

begleitet - Herr Oskar Straus war Gesandter in der Türkei, Herr Nathan

Straus ist jetzt Präsident der Gesundheitsbehörde von New York und Herr

Isidor Straus war Mitglied des Kongresses. Aber als sie schon in Amt und

Würden waren, sind sie doch ihrem alten Vater gegenüber nie etwas anderes

gewesen als gehorsame Söhne, die seinen Rat einholten uns seine Wünsche

befolgten - und der Segen ihres Vaters ruht auf Ihnen. Zu ihren schönsten

Erinnerungen wird es stets gehören, dass sie sich auch noch als Männer jeden

Freitag Abend, wenn Sie hier waren, im Hause des Vaters versammelten und

dass dann die Mahlzeit nach der Sitte der Väter mit dem orthodoxen

hebräischen Tischgebete eröffnet und geschlossen wurde." |

| |

Artikel in "Der Israelit" vom 23. Februar 1898: "Amerika. New

York, 18. Februar. An Altersschwäche - er war 1809 in Otterberg in der

Rheinpfalz geboren - schied am Freitag den 14. vorigen Monats im Hause seines

Sohnes Isidor, Nr. 23 West 56. Straße. Herr Lazarus Straus, einer der

bekanntesten Deutschen New Yorks. Artikel in "Der Israelit" vom 23. Februar 1898: "Amerika. New

York, 18. Februar. An Altersschwäche - er war 1809 in Otterberg in der

Rheinpfalz geboren - schied am Freitag den 14. vorigen Monats im Hause seines

Sohnes Isidor, Nr. 23 West 56. Straße. Herr Lazarus Straus, einer der

bekanntesten Deutschen New Yorks.

Der New Yorker Herold mit mit ihm folgenden

Nachruf (unterzeichnet von Rev. Osias Hochglück):

derselbe Text wie oben. |

| |

Artikel in "Populär-wissenschaftliche Monatsblätter" vom 1. Juni 1898: "An

Altersschwäche - er war 1809 in Otterberg in der Rheinpfalz geboren

- starb in New York Herr Lazarus Strauß, einer der bekanntesten

Deutschen New York. Wenn je das alte Bibelwort sich bewährt hat, welches

heißt: des Vaters Segen bauet den Kindern Häuser, so hat es sich hier

bewährt - die drei Söhne des Verstorbenen sind hochgeachtete Bürger und

Geschäftsleute, und haben auch schon höhere politische Ehrenstellungen

begleitet - Herr Oskar Strauß war Gesandter in der Türkei, Herr Nathan

Strauß ist jetzt Präsident der Gesundheitsbehörde von Groß-New-York und Herr

Isidor Strauß war Mitglied des Kongresses. Aber als sie schon in Amt und

Würden waren, sind sie doch ihrem alten Vater gegenüber nie etwas anderes

gewesen als gehorsame Söhne, die seinen Rat einholten und seine Wünsche

befolgten - und der Segen ihres Vaters ruht auf ihnen." Artikel in "Populär-wissenschaftliche Monatsblätter" vom 1. Juni 1898: "An

Altersschwäche - er war 1809 in Otterberg in der Rheinpfalz geboren

- starb in New York Herr Lazarus Strauß, einer der bekanntesten

Deutschen New York. Wenn je das alte Bibelwort sich bewährt hat, welches

heißt: des Vaters Segen bauet den Kindern Häuser, so hat es sich hier

bewährt - die drei Söhne des Verstorbenen sind hochgeachtete Bürger und

Geschäftsleute, und haben auch schon höhere politische Ehrenstellungen

begleitet - Herr Oskar Strauß war Gesandter in der Türkei, Herr Nathan

Strauß ist jetzt Präsident der Gesundheitsbehörde von Groß-New-York und Herr

Isidor Strauß war Mitglied des Kongresses. Aber als sie schon in Amt und

Würden waren, sind sie doch ihrem alten Vater gegenüber nie etwas anderes

gewesen als gehorsame Söhne, die seinen Rat einholten und seine Wünsche

befolgten - und der Segen ihres Vaters ruht auf ihnen."

|

Über die Tätigkeiten von Nathan Strauß in New York

(1898)

Artikel

in "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September 1898:

"Eine große Wohltat ist der Dachgarten auf dem Gebäude der

Educational Alliance wieder täglich Tausende Erholung suchen. Jeden

Freitag und Sonntag finden daselbst Konzerte statt, und Erfrischungen

werden unentgeltlich verabreicht. Herr Nathan Struaß, der bekannte Philanthrop,

hat daselbst eine seiner zahlreichen Milchhallen, in denen sterilisierte

Milch für einen nominellen Preis verkauft wird. Eine andere

Verkaufshalle, welche Herr Strauß auf dem Quai im New Yorker Hafen

errichten wollten, welche Erfolgungszwecken gewidmet ist, wollte die

Häfenbehörde nicht gestattet, weil dadurch dem Pächter des dortigen Hafenrestaurants

Konkurrenz gemacht wurde. " Artikel

in "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. September 1898:

"Eine große Wohltat ist der Dachgarten auf dem Gebäude der

Educational Alliance wieder täglich Tausende Erholung suchen. Jeden

Freitag und Sonntag finden daselbst Konzerte statt, und Erfrischungen

werden unentgeltlich verabreicht. Herr Nathan Struaß, der bekannte Philanthrop,

hat daselbst eine seiner zahlreichen Milchhallen, in denen sterilisierte

Milch für einen nominellen Preis verkauft wird. Eine andere

Verkaufshalle, welche Herr Strauß auf dem Quai im New Yorker Hafen

errichten wollten, welche Erfolgungszwecken gewidmet ist, wollte die

Häfenbehörde nicht gestattet, weil dadurch dem Pächter des dortigen Hafenrestaurants

Konkurrenz gemacht wurde. " |

Nathan Strauß wird Präsident des Sanitätsrates von

New York - Oskar Strauß ist zum Präsidenten der Park-Kommission nominiert

(1898)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1898:

"New York, im Januar (1898). Nathan Strauß, der

bekannte Philanthrop, ist zum Präsidenten des Sanitätsrates der jetzigen

Viermillionenstadt ernannt worden. Sein Bruder, der frühere amerikanische

Gesandte bei der Pforte, Oskar Strauß, ist zum Präsidenten der

Park-Kommission ausersehen, hat sich aber seine Entscheidung über die

Annahme des ihm zugedachten Amtes noch vorbehalten." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Februar 1898:

"New York, im Januar (1898). Nathan Strauß, der

bekannte Philanthrop, ist zum Präsidenten des Sanitätsrates der jetzigen

Viermillionenstadt ernannt worden. Sein Bruder, der frühere amerikanische

Gesandte bei der Pforte, Oskar Strauß, ist zum Präsidenten der

Park-Kommission ausersehen, hat sich aber seine Entscheidung über die

Annahme des ihm zugedachten Amtes noch vorbehalten." |

Über Oskar S. Straus (geb. 1850 in

Otterberg, Artikel von 1902)

Artikel in "Ost und West" von 1902 Sp. 321-322:

"Ein jüdischer Diplomat. Von Dr. M. Kayserling (Budapest). Artikel in "Ost und West" von 1902 Sp. 321-322:

"Ein jüdischer Diplomat. Von Dr. M. Kayserling (Budapest).

Vor einigen Wochen ging die Notiz durch die Presse, dass Oskar S. Straus in

New York an die Stelle des verstorbenen früheren Präsidenten Benjamin

Harrison zum Mitglied des internationalen Friedensgerichtshofes im Haag

ernannt wurde. Es ist das der erste Jude, dem diese Auszeichnung zuteil

geworden ist.

Oskar S. Straus, als Diplomat nicht weniger wie als Schriftsteller, als

hingebungsvoller Sohn seines großen, freien Vaterlandes wie als treuer Jude

auch diesseits des Ozeans bekannt, ist seiner Geburt nach ein Deutscher. In

Otterberg, einem Städtchen in der bayerischen Pfalz, erblickte er am

23. Dezember 1850 das Licht der Welt. Er war kaum vier Jahre alt, als sich

sein Vater, Lazarus Straus, ein gebildeter freiheitsliebender Mann,

entschloss, mit seiner Familie nach Amerika auszuwandern; in Talbotton,

Georgia, ließ er sich nieder. In diesem Orte, der nicht mehr als tausend

Einwohner zählte, genoss Oscar den ersten Schulunterricht.

Nach Beendigung des Bürgerkrieges siedelte sich Lazarus Straus in New York

an und fand auch alsbald einen seinen bedeutenden kaufmännischen Fähigkeiten

entsprechenden Wirkungskreis; er eröffnete ein Warenhaus, das er durch

seinen Fleiß und seine Umsicht schnell zur Blüte brachte. Oscar widmete sich

dem Rechtsstudium und wurde an der Universität Columbia 1873 zum Doctor

juris promoviert. Er widmete sich zuerst dem Advokatenstande, trat aber bald

in das Porzellanwarengeschäft seines Vaters, welches unter der renommierten

Firma L. Straus & Sons in New York besteht. Der vielbeschäftigte Kaufmann

fand auch immer Zeit, sich den Wissenschaften zu widmen und eine

politisch-patriotische Tätigkeit zu entfalten.

Ganz ohne sein Dazutun wurde er im Jahre 1887 vom Präsidenten Cleveland zum

Gesandten der Vereinigten Staaten bei der Pforte ernannt; er blieb auf

seinem Posten auf besonderen Wunsche des Präsidenten Harrison bis im August

1890. Sieben Jahre später kehrte er auf Drängen McKinley's wieder als

Gesandter nach Konstantinopel zurück. Mehr als irgendeiner seiner

Gesandtschaftskollegen vermochte er bei dem Sultan durchzusetzen, so dass

derselbe ihn mit großem Bedauern im Dezember 1900 von seinem Posten scheiden

sah. Nach New York zurückgekehrt, nahm er seine ausgebreitete Tätigkeit als

Kaufmann und Fabrikant sowie seine wissenschaftliche Beschäftigung wieder

auf.

Oskar Straus, der Diplomat, der Besitzer einer in New York bekannten,

besonders an Americana reichen Bibliothek, ist auch ein namhafter

Schriftsteller. Im Jahre 1887 erschien sein erstes größeres Werk 'Die

Ursache der republikanischen Regierungsform in den Vereinigten Staaten

Amerikas', das durch die umfassenden Studien, auf denen es beruht, durch

die Neuheit der Gedanken und die Schärfe der Logik allgemeine Aufmerksamkeit

erregte. Von diesem Buche erschien 1890 eine französische Übersetzung mit

einer umfassenden Vorrede des berühmten Nationalökonomen Emil de Laveleye

und vor einigen Jahren eine neue englische Auflage.

Eine noch weit größeren Erfolg als mit diesem Werke erzielte er mit 'Roger

Williams, der Vorkämpfer der Glaubens und Gewissensfreiheit'. Es ist dies

die erste ausführliche und gründliche Biografie jenes Amerikaners, der dem

Grundsatz 'freie Kirche im freien Staate' in der von ihm gegründeten Kolonie

zuerst Geltung verschaffte. Diesem Werke, das eine so günstige Aufnahme

fand, dass die ganze Auflage nach wenigen Monaten vergriffen war, folgte

1896 die Schrift 'Religionsfreiheit in den Vereinigten Staaten'. Er ist

Mitarbeiter verschiedener Journale und Revuen, in 'The Century'

veröffentlichte er eine vortreffliche Monographie über Moritz von Hirsch,

mit dem er von Konstantinopel her innig befreundet war. Ein festes Band

inniger Freundschaft knüpfte ihn und seine Gattin mit der verstorbenen Clara

von Hirsch bis zu deren Hinscheiden.

Oskar S. Strauss wurden mehrfache Auszeichnungen zuteil. Mehrere

Universitäten, wie die von Washington und Pennsylvanien, verliehen ihm das

Diplom eines Doktors der Philosophie. Er ist Präsident der vor zehn Jahren

von ihm ins Leben gerufenen 'Amerikanisch-jüdisch-historischen

Gesellschaft', sowie der Amerikanisch sozial-wissenschaftlichen Vereinigung

und erst vor wenigen Wochen wählte ihn das Schiedsgericht, dass sich in New

York gebildet hat, um Streitigkeiten zwischen Fabrikanten und Arbeitern zu

schlichten, zu seinem Präsidenten. Es gibt überhaupt keine öffentliche

Angelegenheit von nationaler Bedeutung, an der Straus nicht den regsten

Anteil nimmt."

|

Oskar Straus wird zum Minister für Handel und

Industrie berufen (1906)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt - Neue jüdische Presse" vom 2. November

1906: "New York. Ein jüdischer Minister. In das Kabinett ist

zum ersten male ein Jude eingetreten. Präsident Roosevelt hat den

früheren Botschafter am türkischen Hofe Oskar Straus zum Sekretär

(Minister) für Handel und Industrie ernannt. Oskar Straus ist 1850 in Otterberg

(Bayern) geboren, kam als Knabe von 4 Jahren mit seinen Angehörigen nach

Amerika. Er widmete sich nach besuch der Columbia-Lateinschule und der

Columbia-Universität in New York zuerst der juristischen Laufbahn, trat

aber später in das Porzellan- und Glasgeschäft seines Vaters ein. Seine

politische Tätigkeit begann er gelegentlich der Wahl Clevelands zum

Präsidenten im Jahre 1884, und drei Jahre später wurde er Botschafter in

Konstantinopel. Nach dem Tode des Expräsidenten Harrison wurde er 1902

als dessen Nachfolger zum Mitgliede der Friedenskonferenz im Haag (= Den

Haag) ernannt." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt - Neue jüdische Presse" vom 2. November

1906: "New York. Ein jüdischer Minister. In das Kabinett ist

zum ersten male ein Jude eingetreten. Präsident Roosevelt hat den

früheren Botschafter am türkischen Hofe Oskar Straus zum Sekretär

(Minister) für Handel und Industrie ernannt. Oskar Straus ist 1850 in Otterberg

(Bayern) geboren, kam als Knabe von 4 Jahren mit seinen Angehörigen nach

Amerika. Er widmete sich nach besuch der Columbia-Lateinschule und der

Columbia-Universität in New York zuerst der juristischen Laufbahn, trat

aber später in das Porzellan- und Glasgeschäft seines Vaters ein. Seine

politische Tätigkeit begann er gelegentlich der Wahl Clevelands zum

Präsidenten im Jahre 1884, und drei Jahre später wurde er Botschafter in

Konstantinopel. Nach dem Tode des Expräsidenten Harrison wurde er 1902

als dessen Nachfolger zum Mitgliede der Friedenskonferenz im Haag (= Den

Haag) ernannt." |

| |

Artikel in "Im deutschen Reich" Nr. 12 1906: "Ein jüdischer

Minister.

Artikel in "Im deutschen Reich" Nr. 12 1906: "Ein jüdischer

Minister.

Zum ersten Male ist in Amerika ein Jude ins Kabinett berufen

worden, Oskar Salomon Strauss, der neue Minister für Handel und Gewerbe.

Straus, der 1859 in Otterberg in der Rheinpfalz geboren wurde, kam vier

Jahre später mit seinem Vater nach Amerika, wo dieser bald zu Wohlstand und

Ansehen gelangte. Der Sohn studierte auf der Columbia-Universität die

Rechte, ließ sich in den siebziger Jahren als Advokat nieder und zog bald die

Aufmerksamkeit auf sich. 1880 gab er nach einer schweren Krankheit

den Advokatenberuf auf, trat in das inzwischen von seinem Vater in New York

eröffnete große Porzellan- und Glaswarengeschäft ein und beteiligte sich

dann auch lebhaft am öffentlichen Leben. 1887 wurde er zum Gesandten

bei der Pforte ernannt, kam nach zwei Jahren zurück, um 1897 wieder auf drei

Jahre zu diesem Posten berufen zu werden. Er wurde später zum Mitglied des Haagar

Tribunals ernannt und gilt als ein hervorragender Anhänger der

Weltfriedensidee. Sein warmes Interesse für das Schicksal seiner

Glaubensgenossen hat er in den verschiedensten Stellungen und in der

Verwaltung jüdischer Organisationen vielfach betätigt neuerdings aber auch

dadurch wieder kundgegeben, dass er - obgleich er seinen amerikanischen

Patriotismus gleichzeitig entschieden betont, - sich dennoch sehr für die

Bestrebungen der 'ITO' erwärmte, die darauf gerichtet sind, für die

heimatlos gewordenen russischen Glaubensgenossen gesicherte Asyle zu

schaffen." |

Über Oskar Strauß und die Geschichte der Familie

Strauß (1906)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. November

1906: "Oskar Strauß. Über die Familie und die Person des

neuen Ministers der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, lesen wir in den

'Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus': Die Familie

Strauß stammt aus Bayern, wo seine Vorfahren Landwirte waren und noch

sein Vater ein Gut besaß. Dieser Lazarus Strauß nahm an der Revolution

im Jahre 1848 teil, wurde mit Karl Schurz bekannt und stand zu diesem in

freundschaftlichen Beziehungen bis zu dessen Tode. Lazarus Strauß musste

aus Deutschland flüchten und ging nach Philadelphia. Es wurde ihm aber

geraten, nach dem Süden zu gehen, und im Jahre 1854 eröffnete er in

Talboton im Staates Georgia einen Laden. Er hatte damals drei Söhne:

Isidor, der 9, Nathan, der 6, und Oskar, der noch nicht 4 Jahre alt war.

Die Familie war arm, sodass die Mutter beispielsweise die Kleider für die

Kinder anfertigen und ihre Strümpfe stricken musste. Vater Strauß nahm

entschieden Stellung gegen die Sklaverei und zum Teil aus diesem Grunde

zog er nach dem viel größeren Columbus in demselben Staate. Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. November

1906: "Oskar Strauß. Über die Familie und die Person des

neuen Ministers der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, lesen wir in den

'Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus': Die Familie

Strauß stammt aus Bayern, wo seine Vorfahren Landwirte waren und noch

sein Vater ein Gut besaß. Dieser Lazarus Strauß nahm an der Revolution

im Jahre 1848 teil, wurde mit Karl Schurz bekannt und stand zu diesem in

freundschaftlichen Beziehungen bis zu dessen Tode. Lazarus Strauß musste

aus Deutschland flüchten und ging nach Philadelphia. Es wurde ihm aber

geraten, nach dem Süden zu gehen, und im Jahre 1854 eröffnete er in

Talboton im Staates Georgia einen Laden. Er hatte damals drei Söhne:

Isidor, der 9, Nathan, der 6, und Oskar, der noch nicht 4 Jahre alt war.

Die Familie war arm, sodass die Mutter beispielsweise die Kleider für die

Kinder anfertigen und ihre Strümpfe stricken musste. Vater Strauß nahm

entschieden Stellung gegen die Sklaverei und zum Teil aus diesem Grunde

zog er nach dem viel größeren Columbus in demselben Staate.

Infolge der kriegerischen Ereignisse kam Lazarus Strauß in

Geldverlegenheit. Obwohl ihm ein Chef der Firma, der er 3.000 Dollar

schuldete, riet, sich nicht aller Mittel zu entblößen und mit 10 % zu

akkordieren, wie es die anderen Kaufleute im Süden täten, erklärte

Lazarus Strauß: Ich will meine ganze schuld bezahlen. Ich erwarte nicht,

meinen Kindern viel Vermögen zu hinterlassen, aber ich will ihnen einen

ehrlichen Namen vererben. Mit dem geringen Reste seines Barvermögens

begründete Strauß ein Porzellangeschäft.

Alle drei Söhne dieses Mannes haben es zu Einfluss und Ansehen gebracht. Nathan

Strauß, der die armen Kinder New Yorks mit sterilisierter Milch, ihre

Eltern mit Kohlen im Winter und die Obdachlosen mit Asylen versorgt hat,

war beispielsweise als Kandidat für den New Yorker Bürgermeisterposten

aufgestellt. Isidor Strauß wurde Kongressmitglied und war

beteiligt an der Herstellung des Wilsontarifs. Der bedeutendste aber ist Oskar

Strauß, der Kaufmann, Verfasser mehrerer staatwissenschaftlicher

Werke, Mitglied der permanenten Haager Schiedsgerichtshofes ist und

zweimal amerikanischer Gesandter in Konstantinopel war.

Was waren nun die hauptsächlichsten Taten des jüdischen Gesandten in

Konstantinopel? Damals war christlichen Kolporteuren verboten worden,

Bibeln und Traktätchen in der Türkei zu verteilen. Es schien unmöglich,

da Abhilfe zu schaffen. Aber Strauß, der jüdische Gesandte, fand doch

ein Mittel, dem christlichen Missionswesen zu helfen. Er stellte nämlich

auf der Pforte vor, dass die Kolporteure auch Bibeln verkauften, und dass

eine Verhinderung dieses Geschäfts eine Verletzung des Handelsvertrages

bedeute. So setzte er durch, dass die christlichen Schriften wieder

verteilt werden durften und dass auch 50 gewaltsam geschlossene

christliche Schulen wieder geöffnet wurden. Präsident Cleveland dankte

dem Gesandten für diesen Erfolg und auch der Evangelische Bund in England

ließ ihm durch Vermittlung Lord Salisbury's eine Anerkennung zukommen.

Das zweite Mal gelang es Strauß, mit dem Sultan in einem ernsteren

Konflikt fertig zu werden. Armenische Christen waren massakriert und für

90.000 Dollar Missionsbesitz vernichtet worden. Strauß erklärte dem

Sultan, der Konflikt könne durch einen Krieg oder durch friedliche Mittel

schnell erledigt werden. Er schlug ein Schiedsgericht vor, bemerkte

jedoch, dass dieses dann auch eine Untersuchung wegen der Metzeleien

veranstalten würde. Strauß wusste wohl, dass der Sultan eine solche

Untersuchung nie zulassen würde. In der Tat entschloss sich der Sultan

schnell, die amerikanischen Ansprüche zu befriedigen." |

Oscar Strauß engagierte sich für die verfolgten

russischen Juden (1911)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. November

1911: "New York. Die Protestbewegung gegen die Zurücksetzung

amerikanischer jüdischer Reisenden in Russland nimmt ständig an

Ausdehnung zu. Großes Aufsehen macht eine Versammlung von vierhundert

Geistlichen, Vertreter der verschiedenen christlichen Sekten, die als

Protestversammlung gegen diese Zurücksetzung hier stattfand. Den Vorsitz

führte der 80jährige Bischof James Courtny. Er brach in seiner Rede in

Tränen aus über das bittere Unrecht, das den Juden zugefügt wird.

Nachdem die Versammlung einstimmig eine Protestresolution angenommen

hatte, ergriff der zu diesem Zwecke eingeladene frühere Botschafter Oscar

Strauß das Wort zu einer Rede über die Lage der Juden in Russland. Die

Rede machte tiefen Eindruck und veranlasste eine Resolution, die dem

russischen Botschafter zu Übermittlung an seine Regierung überreicht

werden soll." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. November

1911: "New York. Die Protestbewegung gegen die Zurücksetzung

amerikanischer jüdischer Reisenden in Russland nimmt ständig an

Ausdehnung zu. Großes Aufsehen macht eine Versammlung von vierhundert

Geistlichen, Vertreter der verschiedenen christlichen Sekten, die als

Protestversammlung gegen diese Zurücksetzung hier stattfand. Den Vorsitz

führte der 80jährige Bischof James Courtny. Er brach in seiner Rede in

Tränen aus über das bittere Unrecht, das den Juden zugefügt wird.

Nachdem die Versammlung einstimmig eine Protestresolution angenommen

hatte, ergriff der zu diesem Zwecke eingeladene frühere Botschafter Oscar

Strauß das Wort zu einer Rede über die Lage der Juden in Russland. Die

Rede machte tiefen Eindruck und veranlasste eine Resolution, die dem

russischen Botschafter zu Übermittlung an seine Regierung überreicht

werden soll." |

Stiftung eines

Milchpasteurisierungsinstitutes in Heidelberg durch Nathan Strauß (1907)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. November 1907:

"Heidelberg. Durch die Großherzigkeit des New Yorker Millionärs

Nathan Strauß ist hier ein Milchpasteurisierungsinstitut errichtet

worden". Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 15. November 1907:

"Heidelberg. Durch die Großherzigkeit des New Yorker Millionärs

Nathan Strauß ist hier ein Milchpasteurisierungsinstitut errichtet

worden". |

| |

Links

"Straussische Milchküche" in Sandhausen

bei Heidelberg; Kinder holen pasteurisierte Milch ab (Quelle:

Gemeindearchiv Sandhausen). In Sandhausen wurde die Ausgabestelle einer

solchen Milchküche installiert, weil es im Ort die höchste

Sterblichkeitsrate bei Kleinkindern im Herzogtum gab. Links

"Straussische Milchküche" in Sandhausen

bei Heidelberg; Kinder holen pasteurisierte Milch ab (Quelle:

Gemeindearchiv Sandhausen). In Sandhausen wurde die Ausgabestelle einer

solchen Milchküche installiert, weil es im Ort die höchste

Sterblichkeitsrate bei Kleinkindern im Herzogtum gab.

|

Stiftung eines

Milchpasteurisierungsinstitutes in Karlsruhe (1907)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Dezember 1907:

"Karlsruhe, 19. Dezember (1907). Die Großherzogin-Mutter empfing am

Dienstag Abend im Schlosse zu Karlsruhe den bekannten New Yorker

Millionär Nathan Strauß, der auf ihren Wunsch von Heidelberg, wo er

gegenwärtig vorübergehend seinen Wohnsitz hat, dorthin gekommen war, um

ihr über seine amerikanischen Schöpfungen zu berichten. Die

Großherzogin-Mutter zeigte großes Interesse für die segensreichen

Bestrebungen des Amerikaners, und Straus, der zu den Freunden Morgans und

Rockefellers zählt, erklärte sich bereit, in der Stadt Karlsruhe auf

eigene Kosten ein Pasteurisierungs-Institut zu errichten, wie er es in New

York und anderen amerikanischen Städten, zuletzt in kleinerem Stil in

Heidelberg, geschaffen hat." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Dezember 1907:

"Karlsruhe, 19. Dezember (1907). Die Großherzogin-Mutter empfing am

Dienstag Abend im Schlosse zu Karlsruhe den bekannten New Yorker

Millionär Nathan Strauß, der auf ihren Wunsch von Heidelberg, wo er

gegenwärtig vorübergehend seinen Wohnsitz hat, dorthin gekommen war, um

ihr über seine amerikanischen Schöpfungen zu berichten. Die

Großherzogin-Mutter zeigte großes Interesse für die segensreichen

Bestrebungen des Amerikaners, und Straus, der zu den Freunden Morgans und

Rockefellers zählt, erklärte sich bereit, in der Stadt Karlsruhe auf

eigene Kosten ein Pasteurisierungs-Institut zu errichten, wie er es in New

York und anderen amerikanischen Städten, zuletzt in kleinerem Stil in

Heidelberg, geschaffen hat." |

Nathan Straus ist nach 13monatiger Tätigkeit im Ausland wieder in New York

zurück (1908)

Artikel

im Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September 1908:

"New York. Nach 13monatlicher Abwesenheit ist der Philanthrop Nathan

Straus hier wieder eingetroffen. Er hat während dieser 13 Monate in

Deutschland, Österreich und England Stationen für pasteurisierte Milch

errichtet und seitens der Behörden und Fachmänner für sein

segensreiches Wirken uneingeschränkte Anerkennung

gefunden." Artikel

im Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11. September 1908:

"New York. Nach 13monatlicher Abwesenheit ist der Philanthrop Nathan

Straus hier wieder eingetroffen. Er hat während dieser 13 Monate in

Deutschland, Österreich und England Stationen für pasteurisierte Milch

errichtet und seitens der Behörden und Fachmänner für sein

segensreiches Wirken uneingeschränkte Anerkennung

gefunden." |

Brief von Nathan Strauss an die Jahresversammlung der

amerikanischen Zionisten (1912 nach der 'Titanic'-Kastrophe und dem Tod seines

Bruders Isidor)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. August

1912: "New York. Der bekannte Philanthrop Nathan Straus,

Bruder des früheren Botschafters und Staatssekretärs Oskar Straus

und des bei der 'Titanic'-Katastrophe verunglückten Isidor Straus,

richtete an die Jahresversammlung der amerikanischen Zionisten einen

Brief. In diesem Briefe heißt es: Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. August

1912: "New York. Der bekannte Philanthrop Nathan Straus,

Bruder des früheren Botschafters und Staatssekretärs Oskar Straus

und des bei der 'Titanic'-Katastrophe verunglückten Isidor Straus,

richtete an die Jahresversammlung der amerikanischen Zionisten einen

Brief. In diesem Briefe heißt es:

'Bei meinem jüngsten Besuch in Palästina machte der gewaltige

Fortschritt im Vergleich zu den Zuständen bei meiner früheren

Palästinareise vor sieben Jahren einen überaus tiefen Eindruck auf mich.

Überall treten die Wirkungen von Dr. Herzls Geist und den großen

Idealen, die er in Jung-Israel wachgerufen hat, deutlich zutage.

Gleichwohl bleibt noch manches zu tun übrig. Dr. Magnes, der Ihrer

Versammlung beiwohnt, wird Ihnen über unsere Bemühungen zur Besserung

der Lage berichten... In den letzten drei Monaten war mein ganzes Sein

vom Gedanken des Zionismus beherrscht, und ich habe eine Fülle von

Plänen für das Wohl des Heiligen Landes erwogen. Infolge unseres

jüngsten Missgeschicks (der Titanic-Katastrophe) waren jedoch meine

Nerven derart angegriffen, dass ich unfähig war, sogleich, wie es mein

sehnlichster Wunsch gewesen wäre, ans Werk zu gehen. Aus diesem Grunde

fühle ich mich auch außerstande, in öffentlicher Versammlung zu

sprechen.'" |

Nathan Straus veranlasst eine

Perlmutter-Arbeiten-Fabrik in Jerusalem (1912)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. August

1912: "Jerusalem. Es sind wieder mehrere neue gewerbliche

Unternehmungen von hier zu melden. Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 16. August

1912: "Jerusalem. Es sind wieder mehrere neue gewerbliche

Unternehmungen von hier zu melden.

Der bekannte New Yorker Philanthrop Nathan Straus, der unser Land

vor einiger Zeit besuchte, hat die Errichtung einer Fabrik von

Perlmutter-Arbeiten veranlasst. Bisher wurden diese Arbeiten nur von

Christen in Bethlehem gemacht.

Ein Antwerpener Zionist errichtet hier eine Diamantenschleiferei und wird

damit einigen Dutzend Juden Arbeit

geben." |

Spende von Oskar Salomon Straus (1916)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28.

Juli 1916: "New York. Oskar S. Straus spendete dem Clara de

Hirsch-Heim für weibliche Einwanderer zur Errichtung eines zweiten

Gebäudes 150.000 Dollar." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28.

Juli 1916: "New York. Oskar S. Straus spendete dem Clara de

Hirsch-Heim für weibliche Einwanderer zur Errichtung eines zweiten

Gebäudes 150.000 Dollar." |

Hohe Spende von Nathan Strauß für

die Einrichtung des jüdischen Kriegsunterstützungsfonds (1919)

Anmerkung: der Kriegsunterstützungsfonds kam notleidenden Kriegsteilnehmern

oder deren Hinterbliebenen zugute.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. März 1919: "'Jewish Chronicle' meldet: 'Aus den letzten

Berichten geht deutlich hervor, dass die in New York für den jüdischen

Kriegsunterstützungsfonds ausgeschriebene Spende von 5 Millionen Dollar

überzeichnet werden wird. Den größten Einzelbeitrag steuerte Mr.

Nathan Strauß in Höhe von 200.000 Dollar bei. Mr.

Jacob H. Schiff und Mr.

Felix M. Warburg (statt Warburger) gaben je 100.000 Dollar.

Viele der ganz bedeutenden Beträge kamen von nichtjüdischen Häusern und

Persönlichkeiten."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 14. März 1919: "'Jewish Chronicle' meldet: 'Aus den letzten

Berichten geht deutlich hervor, dass die in New York für den jüdischen

Kriegsunterstützungsfonds ausgeschriebene Spende von 5 Millionen Dollar

überzeichnet werden wird. Den größten Einzelbeitrag steuerte Mr.

Nathan Strauß in Höhe von 200.000 Dollar bei. Mr.

Jacob H. Schiff und Mr.

Felix M. Warburg (statt Warburger) gaben je 100.000 Dollar.

Viele der ganz bedeutenden Beträge kamen von nichtjüdischen Häusern und

Persönlichkeiten." |

Weitere Spenden

für das Institut in Karlsruhe (1922)

Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 12.1.1922: "Karlsruhe, 4. Dezember

(1922): Der wegen seiner hochherzigen Spenden mehrfach genannte

Philanthrop Nathan Straus in New York hat von Prof. Lust, dem Leiter des

Kinderkrankenhauses in Karlsruhe, die Nachricht erhalten, dass die von

Herrn Straus im Jahre 1907 in Karlsruhe errichtete Milchküche wegen

Mangels an Mitteln geschlossen werden müsse. Herr Straus hat nun an W.T.B.

200.000 Mark überwiesen, die zur Hälfte für Karlsruhe, zur anderen

Hälfte für die ebenfalls von ihm eingerichtete Milchküche der Frau

Gothein-Roemers in Eberswalde bestimmt sind." Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 12.1.1922: "Karlsruhe, 4. Dezember

(1922): Der wegen seiner hochherzigen Spenden mehrfach genannte

Philanthrop Nathan Straus in New York hat von Prof. Lust, dem Leiter des

Kinderkrankenhauses in Karlsruhe, die Nachricht erhalten, dass die von

Herrn Straus im Jahre 1907 in Karlsruhe errichtete Milchküche wegen

Mangels an Mitteln geschlossen werden müsse. Herr Straus hat nun an W.T.B.

200.000 Mark überwiesen, die zur Hälfte für Karlsruhe, zur anderen

Hälfte für die ebenfalls von ihm eingerichtete Milchküche der Frau

Gothein-Roemers in Eberswalde bestimmt sind." |

74. Geburtstag von Nathan Straus (1922)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1922: "Aus

New York meldet die 'J.P.Z': Am 30. Januar feierte der bekannte jüdische

Philanthrop Nathan Straus seinen 74. Geburtstag. In einer von ihm

herausgegebenen Erklärung bedauert Straus, lange nicht so reich zu sein,

wie man von ihm behauptet; er würde sich sonst schämen, nicht noch mehr

Wohltätigkeit zu üben, als er es tue. Er gebe weit über seine Kräfte

und würde sich schämen, für sich denselben Maßstab zu beanspruchen wie

zu zahlreiche andere reiche Juden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. März 1922: "Aus

New York meldet die 'J.P.Z': Am 30. Januar feierte der bekannte jüdische

Philanthrop Nathan Straus seinen 74. Geburtstag. In einer von ihm

herausgegebenen Erklärung bedauert Straus, lange nicht so reich zu sein,

wie man von ihm behauptet; er würde sich sonst schämen, nicht noch mehr

Wohltätigkeit zu üben, als er es tue. Er gebe weit über seine Kräfte

und würde sich schämen, für sich denselben Maßstab zu beanspruchen wie

zu zahlreiche andere reiche Juden." |

| |

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar

1922: "Nathan Straus feierte seinen 74. Geburtstag. In einem Brief

bedauert Straus, lange nicht so reich zu sein, wie man von ihm behauptet;

er würde sich sonst schämen, nicht noch mehr Wohltätigkeit zu üben,

als er es tue." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 23. Februar

1922: "Nathan Straus feierte seinen 74. Geburtstag. In einem Brief

bedauert Straus, lange nicht so reich zu sein, wie man von ihm behauptet;

er würde sich sonst schämen, nicht noch mehr Wohltätigkeit zu üben,

als er es tue." |

80. Geburtstag von Nathan Strauß

(Januar 1928)

Artikel in "Bnai Berith" vom Oktober 1927 S. 285: "Am 31.

Januar nächsten Jahres wird Nathan Strauß 80 Jahre alt. Die Septembernummer der amerikanischen

Benei-Brith-Magazins widmet ihm einen

ausführlichen Artikel und weist auf seine großen philanthropischen

Leistungen hin. Er hat ein allgemeines Hospiz in Jerusalem errichtet, viele

Kliniken im Lande besonders zur Bekämpfung des Trachoms gegründet, eine Haushaltungsschule für Mädchen, eine Fabrik für Bearbeitung von Perlmutter,

um der Arbeitslosigkeit zu steuern, Volksküchen usw. Auch die

Straße, die zur Klagemauer in Jerusalem führt, wird auf seine Kosten täglich

dreimal gereinigt. Auf eigene Kosten errichtete er in New York

Milchstationen, die sterilisierte Milch an Arme verteilt. Strauß war als

sechsjähriger Knabe mit seinen Eltern aus Otterberg (Deutschland) in Amerika

eingewandert und hat sich aus armen Verhältnissen allmählich zu einem der

größten Philanthropen emporgearbeitet." Artikel in "Bnai Berith" vom Oktober 1927 S. 285: "Am 31.

Januar nächsten Jahres wird Nathan Strauß 80 Jahre alt. Die Septembernummer der amerikanischen

Benei-Brith-Magazins widmet ihm einen

ausführlichen Artikel und weist auf seine großen philanthropischen

Leistungen hin. Er hat ein allgemeines Hospiz in Jerusalem errichtet, viele

Kliniken im Lande besonders zur Bekämpfung des Trachoms gegründet, eine Haushaltungsschule für Mädchen, eine Fabrik für Bearbeitung von Perlmutter,

um der Arbeitslosigkeit zu steuern, Volksküchen usw. Auch die

Straße, die zur Klagemauer in Jerusalem führt, wird auf seine Kosten täglich

dreimal gereinigt. Auf eigene Kosten errichtete er in New York

Milchstationen, die sterilisierte Milch an Arme verteilt. Strauß war als

sechsjähriger Knabe mit seinen Eltern aus Otterberg (Deutschland) in Amerika

eingewandert und hat sich aus armen Verhältnissen allmählich zu einem der

größten Philanthropen emporgearbeitet."

|

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1928: "Anlässlich seiner

achtzigsten Geburtstages, über den wir bereits berichteten, machte Nathan

Straus weitgehende Stiftungen für alle jüdischen Wohltätigkeitszwecke, auch

für den Aufbau in Palästina." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Februar 1928: "Anlässlich seiner

achtzigsten Geburtstages, über den wir bereits berichteten, machte Nathan

Straus weitgehende Stiftungen für alle jüdischen Wohltätigkeitszwecke, auch

für den Aufbau in Palästina." |

Zum Tod von Nathan Straus

(1931)

Artikel

in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 14. Januar 1931:

"Nathan Straus. Im hohen Alter von 83 Jahren verstarb am

Montag, dem 11. Januar, in New York Herr Nathan Straus, der große

jüdische Philanthrop und Menschenfreund. In der amerikanischen Judenheit

ist die Trauer um Nathan Straus, auf den sie stolz war, groß. Nicht nur

in Amerika, sondern in der ganzen Welt hatte der Verstorbene, dessen

menschenfreundlichem Wirken die Abwendung von viel Unglück zu verdanken

ist, und dessen Kinderschutzanstalten und Anstalten für

Milch-Pasteurisierung, die er in zahlreichen Ländern gegründet hat,

Tausenden von Kindern das Leben gerettet haben, einen großen

Namen. Artikel

in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 14. Januar 1931:

"Nathan Straus. Im hohen Alter von 83 Jahren verstarb am

Montag, dem 11. Januar, in New York Herr Nathan Straus, der große

jüdische Philanthrop und Menschenfreund. In der amerikanischen Judenheit

ist die Trauer um Nathan Straus, auf den sie stolz war, groß. Nicht nur

in Amerika, sondern in der ganzen Welt hatte der Verstorbene, dessen

menschenfreundlichem Wirken die Abwendung von viel Unglück zu verdanken

ist, und dessen Kinderschutzanstalten und Anstalten für

Milch-Pasteurisierung, die er in zahlreichen Ländern gegründet hat,

Tausenden von Kindern das Leben gerettet haben, einen großen

Namen.

Nathan Straus wurde im Jahre 1848 in Otterberg (Rheinpfalz)

geboren, 1854 wanderten seine Eltern mit ihm aus Deutschland nach den

Vereinigten Staaten aus. Im Jahre 1872 trat er in die Import-Firma seines

Vaters L. Straus & Sons ein und wurde dann Teilhaber des New Yorker

Warenhauses R. H. Macy & Co. sowie des Brooklyner Warenhauses Abraham

& Straus. In der demokratischen Partei New Yorks spielte er von je

eine führende Rolle. 1898 wurde er Präsident des New Yorker 'Board of

Health'. Von dieser Zeit an begann seine weltumfassende gesundheitliche

und philanthropische Tätigkeit. Er schuf insbesondere nicht nur in den

Vereinigten Staaten, die er 1911 bei dem Berliner Internationalen Kongress

zum Schutze der Kinder und 1912 beim Tuberkulose-Kongress in Rom offiziell

vertreten hat, sondern auch in zahlreichen europäischen Ländern Stationen

zur Verteilung von pasteurisierter Milch.

Noch vor dem Weltkriege schloss sich Nathan Straus der zionistischen

Bewegung an. Im Jahre 1912 gründete er in Jerusalem Suppenküchen sowie

ein Health-Büro, das mit dem jüdischen Pasteur-Institut und dem

deutschen Malaria-Institut zu einem Institut in Jerusalem vereinigt wurde.

Während des Krieges, im Jahre 1915, entsandte er ein Lebensmittelschiff

nach Palästina und brachte dadurch der hungernden jüdischen Bevölkerung

dieses Landes Hilfe. Er spendete alljährlich größere Summen für

jüdische, zionistische, und allgemeine philanthropische Zwecke. Mehrere

Male wurde er zum Ehrenpräsidenten der Zionistischen Organisation

Amerikas gewählt. In den Jahren 1920 bis 1922 war er Präsident des

American Jewish Congress.

Vor einigen Jahren gründete er in Jerusalem das große

'Gesundheits-Zentrum', welches Abzweigungen in mehreren Orten Palästinas

hat. Zur Erhaltung dieser Institution, die Angehörigen aller Konfessionen

offen steht, spendete er eine große Geldsumme. 1929 ließ er für das

Institut ein großes Gebäude in Jerusalem aufführen. Das

Gesundheitszentrum trägt seinen und seiner Gattin, Lina Gutherz-Straus,

Namen. Lina Gutherz-Straus verstarb im Jahre 1930. Sie stand ihrem Manne

in allen seinen philanthropischen Werken zur Seite, war in der amerikanischen

Organisation jüdischer Frauen und Mädchen 'Hadassah' anführender Stelle

tätig und hat die Institution er Hadassah ungemein

gefördert.

Nathan Straus war Ehrenbürger der Stadt New York.

Die gesamte amerikanische Presse würdig an leitender Stelle die

Persönlichkeit und das weltumfassende humanitäre Wirken des

Verstorbenen. Die bedeutendsten Vertreter der jüdischen und christlichen

Öffentlichkeit Amerikas, Mitglieder der Regierung und Führer fast aller

großen Organisationen haben den Hinterbliebenen ihr Beileid zum Ausdruck

gebracht.

Das Kondolenzschreiben des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Herbert

Hoover, lautet u.a.: Durch den Tod von Nathan Straus ist unserem

nationalen Leben eine verehrungswürdige Gestalt entrissen worden, deren

Verlust schmerzlich empfunden wird; ein Führer der Judenheit, dessen

Vision von hilfsbereitet Menschenfreundlichkeit über alle nationalen und

konfessionellen Grenzen hinausging; ein Philanthrop, dessen Wohltaten, insbesondere

die für die Kinder, bis in die ferne Zukunft weiter wirken

werden." |

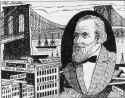

Fotos

zur Geschichte der Familie Straus

(Quelle: die mit *) bezeichneten Fotos: Straus

Historical Society)

|

|

|

Die Brüder Nathan, Oscar und

Isidor Straus 1909 * |

Oscar Salomon Straus

(vor

1900) * |

Oscar Salomon Straus

um 1920 * |

| |

|

|

|

|

|

Das Haus der Familie Straus in

Otterberg

(historische Aufnahme, vgl. Fotos unten) * |

Nathan Strauss

(Foto vor 1912) |

Nathan Strauss,

Zeichnung, Quelle |

| |

|

|

|

|

|

Der amerikanische

Präsident Franklin

D. Roosevelt zusammen mit Nathan Straus

(aus der Sammlung von Wilfried Hager, Sandhausen) |

Jerusalem: Straßenschild:

Nathan Straus

Street (Foto erhalten von Michael Hornung,

Aufnahme vom Juni

2008) |

|

| |

|

|

Weitere Fotos zum

Haus der Familie Straus

aus dem Gemeindearchiv Otterberg |

|

|

|

|

|

| Das Haus der Familie

Straus um 1890 |

Das Haus der Familie

Straus um 1900 |

Das Haus der Familie

Straus um 1960 |

| |

|

|

| |

|

|

Seit September 2006 an der Stadthalle in Otterberg: Denkmal für Oskar

Salomon Straus

Artikel

aus dem Stadt- und Landkurier vom 21. September 2006: "Denkmal

für Oskar Salomon Straus: Otterberg. In einer Feierstunde zu Ehren

des in Otterberg geborenen Oskar Salomon Straus, der u.a. als Minister in

der Regierung Theodore Roosevelt war, wurde am Freitag, den 16. September

in Anwesenheit der über 20 angereisten Nachkommen aus Amerika ein Denkmal

an der Stadthalle enthüllt. Grußworte richtete Landrat Rolf Künne und

Bürgermeister Ulrich Wasser sowie Roland Paul an die Straus Nachkommen

und an die Mitglieder des Stadtrates sowie an die Bürger von Otterberg.

Oskar Salomon Straus war einer der bekanntesten Söhne Otterbergs. 1850 in

der Wallonenstadt geboren, wanderte bereits im Alter von vier Jahren mit

seiner Familie nach Amerika aus und macht später eine glänzende

Karriere. Dr. Hans Steinebrei erklärte in seiner Ansprache, wie es zu

dieser Verbindung kam. 'Als Heimatforscher setzte ich mich mit der

deutschen Botschaft in Washington in Verbindung, welche mir entsprechende

Informationen lieferte. Bei einer USA-Reise konnte ich sehr viel über

Oskar Salomon Straus finden. 1977 besuchte Robert K. Straus, der

Historiker der Straus Familie Otterberg. Seit dieser Zeit besteht eine

stetige Korrespondenz mit ihm und der gebildeten Straus

Historical Society und der Sekretärin Mrs. Joan Adler. Roland Paul

vom Bezirksverband der Pfalz und ich besuchten Bürgermeister Ulrich

Wasser und unterbreiteten ihm den Vorschlag für ein Denkmal. Wasser war

sehr aufgeschlossen und auch der Stadtrat. Der Bürgermeister wählte