|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Odenheim (Gemeinde Östringen, Landkreis

Karlsruhe)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zum Stift

Odenheim gehörenden gleichnamigen Ort bestand eine jüdische Gemeinde bis zu

ihrer Auflösung am 1. April 1937 (s.u. CV-Zeitung 1.4.1937). Ihre Entstehung geht in die Zeit des

17. Jahrhunderts zurück. Erstmals wird 1629 Jud Joseph genannt, er war

Mitbegründer des jüdischen Friedhofes in

Oberöwisheim. In den Vogtgerichtsprotokollen von 1670 und 1673

werden bereits mehrere jüdische Familien am Ort genannt (Angaben nach Klaus

Meyer, Esens): 1670 sieben Familien: Isaac Schultheiß (gemeint der

"Judenschultheiß" bzw. Vorsteher der jüdischen Gemeinde), Schmuel,

Koppel, Nathan, Jost, Seeligmann, Joseph Meyer, 1673 acht Familien: Isaac Schultheiß Sel (Sel

vermutlich Abkürzung für gestorben), Schmuel, Koppel, Nathan, Joseph, Mayer,

Roth Judt, Seeligmann. 1683 waren es wieder sieben Familien. 1691 werden in Hilsbach zwei aus Odenheim geflüchtete

Juden genannt.

Im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen

Einwohner wie folgt: 1701 neun Familien, 1720 12 Familien, 1731 57 jüdische

Einwohner, 1733 61, 1746 35, 1762 zehn jüdische Familien, 1788 36 jüdische

Einwohner, 1802 neun jüdische Familien. Die zehn im Jahre 1737 genannten

jüdischen Familien besaßen zusammen neun ganze und zwei halbe Häuser, dazu

22,5 Ruten Krautgärten, 5 Ruten Wiesen und Grasgärten, 1 Viertel Wiesen und 1

Viertel Ackerfläche.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1825 75 jüdische Einwohner (4,3 % von 1.759 Einwohnern), um 1864

höchste Zahl jüdischer

Einwohner mit 156 Personen, 1871 125, 1875 106 (4,7 % von insgesamt

2.241), 1887 87, 1891 78, 1892/94 87 (in 20 Familien), 1899 80 (von insgesamt

2353 Einwohnern), 1900 72 (in 14 Haushaltungen, von insgesamt 2353 Einwohnern), 1910 61 jüdische Einwohner (2,4 % von 2.530).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde einen Betsaal

beziehungsweise eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule (in der

'Judenschule', dem späteren Lehrerzimmer der Volksschule des Ortes) sowie ein

rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden im bereits genannten jüdischen Friedhof

in Oberöwisheim beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde

war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Im

Ortssippenbuch Odenheim (s. Lit.) werden für die Zeit der ersten Hälfte/Mitte des 19.

Jahrhundert die folgenden Lehrer / Vorsänger genannt (nach Angaben von Klaus

Meyer, Esens; in alphabetischer, nicht chronologischer Reihenfolge!):

1. Abraham Koppel Brand, geb. um 1795, gest. 14.10.1867, verh. mit Rebekka Bruchsaler aus Odenheim

2. Hajum (Heinrich) Brand, Religionslehrer u. Vorsänger (1851) in Bauerbach,

geb. 21.01.1824, verh. mit Beßle (Babette) Basinger, geb. in

Bauerbach

3. [beim Tod der Witwe angegeben:] Mendel Durlacher, verh. vor 1853 in Odenheim

mit Regine Zimmern, gest. 26.11.1853 als Witwe

4. David Keller, Lehrer u. Vorsänger (1845 - 1849) in Odenheim, verh. mit Karoline Freund

5. Ascher Koch, Vorsänger und Religionslehrer (1850 - 1855), verh. mit Sarah Sophie Weil

6. Baruch Meier, Lehrer und Vorsänger, geb. ca. 1755, gest. 26.06.1835 1.

verh. mit Jette Deuchel, 2. verh. mit Magdalena Rothschild.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war von mindestens 1870 bis

vermutlich 1878 Simon Hecht Lehrer in Odenheim (danach in

Gondelsheim), der Vater der bekannten

Schifffahrtsunternehmer Jacob und Hermann Hecht (s.u.). Um 1881 wird Lehrer

Lehmann genannt; um 1888/89 (auf Grund

der Ausschreibungen unten vermutlich von 1885 bis 1890) war Lehrer Josef Traub

in Odenheim (1889 unterrichtete er auch in

Münzesheim), um 1890/1892 (vermutlich auf Grund der Ausschreibungen unten

von 1890 bis 1893) Lehrer H. Kaufmann (unterrichtete gleichfalls in Münzesheim),

um 1894/1895 Lehrer J. Schwabacher, um 1896/1899 J. Guggenheim (wechselte 1895

von Liedolsheim nach Odenheim; unterrichtete

damals 12 bis 16 Kinder, die Schule wird als Simultanschule genannt), um 1901 J. Zivi (unterrichtete damals 17 Kinder),

um 1903 A. Quittner (unterrichtete 17 Kinder), 1909 bis nach 1916 Isaak

Rabinowitz (war zuvor Lehrer in Hainstadt).

Als Gemeindevorsteher werden genannt: um 1876 S. Hecht, um 1895 S.

Flegenheimer, um 1899 S. Flegenheimer, S. Odenheimer und S. Jordan, um

1901 S. Odenheimer.

Als Rechner der Gemeinde wird genannt: um 1899 E. Schönau.

Von den jüdischen Vereinen wird genannt: Der Israelitische

Wohltätigkeitsverein (um 1901/1903 unter Vorsitz von A. Freund, L.

Mannheimer und A. Brandt).

Bereits im 18. Jahrhundert wird ein Rabbiner am Ort genannt: 1712 tritt Rabbiner

Faist sein Amt an, das er auch 1740 noch inne hatte. Um

1810 wird Rabbiner Abraham Ellinger genannt. 1827 wurde die

Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Bruchsal zugeteilt.

Die jüdischen

Familien verdienten ihren Lebensunterhalt zunächst vor allem als Viehhändler.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es Zigarrenfabriken jüdischer

Unternehmer am Ort, mehrere Metzgereien und andere Läden / Geschäfte /

Handlungen, aber auch einen Schuhmacher und einen jüdischen Wirt

(Schwanenwirt).

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde: Gefreiter Hermann (Harry)

Freund (geb. 14.7.1893 in Odenheim, gef. 20.1.1915). Fabrikant Adolf

Flegenheimer erhielt vom Großherzog das Kreuz für freiwillige Kriegshilfe

1914/16 ("Der Gemeindebote" vom 26.10.1917 S. 4).

Um 1924, als noch etwa 40 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (1,6

% von insgesamt etwa 2.500 Einwohner), waren die Gemeindevorsteher Albert

Freund, Isidor Odenheimer und Adolf Flegenheimer. Damals gab es in der Gemeinde

noch ein schulpflichtiges jüdisches Kind, das seinen Religionsunterricht durch

Lehrer Moritz David (Untergrombach) erhielt. 1932 waren die

Gemeindevorsteher weiterhin Albert Freund (1. Vors.) und Isidor Odenheimer (2.

Vors.). Als Schochet war in der Gemeinde Elias Schocmann tätig. Zur jüdischen

Gemeinde Odenheim gehörten inzwischen (seit der Auflösung der dortigen

Gemeinde 1921) die noch in Menzingen

lebenden jüdischen Personen (1932 noch 6). An jüdischen Vereinen

bestand insbesondere der Wohltätigkeitsverein Chefro. Im Schuljahr

1931/32 gab es zwei schulpflichtige jüdische Kinder in der Gemeinde, die

Religionsunterricht erhielten.

Um 1933 gehörten jüdischen Familien noch die folgenden Gewerbebetriebe:

der Schuh- und Kohlenhandel Siegmund/Helene Brandt, die Zigarrenfabrik Adolf

Flegenheimer, das Manufakturwarengeschäft Isidor und Julius Odenheimer, das Textil- und Manufakturwarengeschäft Fritz

Levy und die Geschirrhandlung Leopold Mannheimer.

1933 lebten noch 20 jüdische Personen in Odenheim. Alsbald waren sie

Ziel von Aktionen von Mitgliedern der NSDAP. Zwischen 1935 und 1937 mussten

alle jüdischen Gewerbebetriebe verkauft beziehungsweise "arisiert"

werden. Die meisten der jüdischen Einwohner konnten noch emigrieren (acht in

die USA, vier nach Frankreich, einer nach Argentinien), sodass beim

Novemberpogrom 1938 nur noch fünf jüdische Personen am Ort waren. Die letzten

vier wurden am 22. Oktober 1940 in das KZ Gurs in Südfrankreich deportiert. Die

vier nach Frankreich emigrierten jüdischen Odenheimer wurden 1943/44 von der

Gestapo verhaftet und nach Auschwitz verschleppt. Dort wurden drei ermordet, der

vierte im Frühjahr 1945 im KZ Buchenwald.

Von den in Odenheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Augusta Auerbacher geb.

Rosenfeld (1893), Bernhard Buttenwieser (1872), Sofie Erlebacher geb.

Flegenheimer (1868), Moses Flegenheimer (1869), Betty Fuchs (1890), Bertha Götz

geb. Mannheimer (1915), Justine Hilb geb. Buttenwieser (1863), Mina Lindauer

geb. Basnizki (1887), Bernhard Mannheimer (1904), Irene Klara Mannheimer (1926),

Leopold Mannheimer (1862), Max Mannheimer (1892), Regina Mannheimer geb. Emrich

(1868), Flora Neuberger geb. Rabinowitz (1914), Isidor Odenheimer (1883), Josef

Julius Odenheimer (1881), Sigmund Odenheimer (1886), Auguste Palm geb.

Flegenheimer (1864), Mathilde Rothschild geb. Buttenwieser (1875).

Weitere Erinnerungen am Ort: Ein Flurname "Moschebuckel" gegenüber

dem Ortsfriedhof erinnert an einen ehemaligen Besitzer Moses Flegenheimer (19.

Jahrhundert). Das noch heute bestehende Siegfriedsbrunnendenkmal in

Odenheim geht auf eine Stiftung von Siegmund (Simon) Odenheimer aus dem Jahr

1932 zurück. Odenheimer stiftete den Brunnen zur Erinnerung an die

Nibelungensage und den Mord Hagens an Siegfried sowie zum Gedenken an seine

Verlobung.

Berichte

aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen

Lehrer

Hinweis auf Rabbiner Abraham Ellinger in Odenheim (um

1810)

(Anm. einen ersten Hinweis auf Rabbiner Ellinger in Odenheim erhielt der

Webmaster von Klaus W. Meyer, Esens)

Mit

Abraham Ellinger hatte die jüdische Gemeinde noch um 1810 einen eigenen

Rabbiner; bereits von 1712 bis 1740 wird ein Rabbiner Faist genant. An

Rabbiner Ellinger erinnern u.a. Eintragungen in den israelitischen

Familienregistern Odenheims (HStA Stgt J 386 Bü. 458, Link).

Die Abbildung links zeigt den von Abraham Ellinger vorgenommenen Eintrag

der Geburt seines Sohnes Mayer am 25. Dezember 1811. Als Zeugen werden

die "hiesigen Schutzjuden" Löb und Mendel Manheimer

(Mannheimer) genannt. Mit

Abraham Ellinger hatte die jüdische Gemeinde noch um 1810 einen eigenen

Rabbiner; bereits von 1712 bis 1740 wird ein Rabbiner Faist genant. An

Rabbiner Ellinger erinnern u.a. Eintragungen in den israelitischen

Familienregistern Odenheims (HStA Stgt J 386 Bü. 458, Link).

Die Abbildung links zeigt den von Abraham Ellinger vorgenommenen Eintrag

der Geburt seines Sohnes Mayer am 25. Dezember 1811. Als Zeugen werden

die "hiesigen Schutzjuden" Löb und Mendel Manheimer

(Mannheimer) genannt.

|

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers /

Vorbeters / Schochet 1885 / 1890 / 1893 / 1901 / 1903 / 1904 / 1909

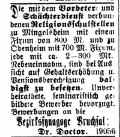

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1885:

"Die mit 600 Mark festem Gehalt und 300 Mark Nebeneinnahme

verbundene Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters in Odenheim

soll baldigst wiederbesetzt werden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1885:

"Die mit 600 Mark festem Gehalt und 300 Mark Nebeneinnahme

verbundene Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters in Odenheim

soll baldigst wiederbesetzt werden.

Meldungen und Zeugnisse in beglaubigter Abschrift sind an die

unterzeichnete Stelle zu senden. Bruchsal, den 1. September 1885. Die

Bezirkssynagoge." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1890:

"Die mit einem festen Gehalte von 600 Mark und Nebeneinkommen im

Betrage von 400 Mark verbundene Stelle eines Religionslehrers, Kantors

und Schächters in Odenheim soll baldigst wieder besetzt werden.

Mit derselben wird wahrscheinlich wie bisher die Erteilung des

Religionsunterrichts in der Gemeinde Münzesheim verbunden sein.

Meldungen mit Zeugnissen in beglaubigter Abschrift sind zu richten an

die Bezirks-Synagoge in Bruchsal."

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1890:

"Die mit einem festen Gehalte von 600 Mark und Nebeneinkommen im

Betrage von 400 Mark verbundene Stelle eines Religionslehrers, Kantors

und Schächters in Odenheim soll baldigst wieder besetzt werden.

Mit derselben wird wahrscheinlich wie bisher die Erteilung des

Religionsunterrichts in der Gemeinde Münzesheim verbunden sein.

Meldungen mit Zeugnissen in beglaubigter Abschrift sind zu richten an

die Bezirks-Synagoge in Bruchsal." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1893:

"Die mit einer festen Einnahme von 600 Mark und Nebeneinnahmen in

ungefähr gleichem Betrage verbundene Stelle eines Religionslehrers,

Vorsängers und Schächters in Odenheim soll baldigst wieder

besetzt werden. Meldungen und Zeugnisse in Abschrift, die nicht zurückgesandt

zu werden brauchen, sind zu senden an die Bezirks-Synagoge in

Bruchsal." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1893:

"Die mit einer festen Einnahme von 600 Mark und Nebeneinnahmen in

ungefähr gleichem Betrage verbundene Stelle eines Religionslehrers,

Vorsängers und Schächters in Odenheim soll baldigst wieder

besetzt werden. Meldungen und Zeugnisse in Abschrift, die nicht zurückgesandt

zu werden brauchen, sind zu senden an die Bezirks-Synagoge in

Bruchsal." |

| |

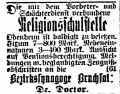

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1901:

"Die Religionsschulstelle Odenheim ist baldigst zu besetzen.

Fixum 700 Mark. Nebeneinnahmen ca. 200-300 Mark. Bewerbungen an die Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Februar 1901:

"Die Religionsschulstelle Odenheim ist baldigst zu besetzen.

Fixum 700 Mark. Nebeneinnahmen ca. 200-300 Mark. Bewerbungen an die

Bezirkssynagoge Bruchsal: Dr. Doctor." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember 1901:

"Die mit dem Vorbeter- und Schächterdienst

verbundenen Religionsschulstellen zu Mingolsheim

mit einem Fixum von 800 Mark und zu Odenheim mit 700 Mark Fixum,

jede mit ca. 2-300 Mark Nebeneinnahmen, sind bei Aussicht auf Gehaltserhöhung

und Pensionsberichtigung baldigst zu besetzen. Unverheiratete,

seminaristisch gebildete Bewerber bevorzugt. Bewerbungen an die Bezirkssynagoge

Bruchsal: Dr. Doctor." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Dezember 1901:

"Die mit dem Vorbeter- und Schächterdienst

verbundenen Religionsschulstellen zu Mingolsheim

mit einem Fixum von 800 Mark und zu Odenheim mit 700 Mark Fixum,

jede mit ca. 2-300 Mark Nebeneinnahmen, sind bei Aussicht auf Gehaltserhöhung

und Pensionsberichtigung baldigst zu besetzen. Unverheiratete,

seminaristisch gebildete Bewerber bevorzugt. Bewerbungen an die Bezirkssynagoge

Bruchsal: Dr. Doctor." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1903:

"Die mit Vorsänger- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle

in Odenheim, Gehalt 700 Mark, freie Wohnung und etwa 300 Mark Nebengefälle,

ist baldigst zu besetzen. Meldungen an die Bezirkssynagoge Bruchsal:

Dr. Doctor." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Januar 1903:

"Die mit Vorsänger- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle

in Odenheim, Gehalt 700 Mark, freie Wohnung und etwa 300 Mark Nebengefälle,

ist baldigst zu besetzen. Meldungen an die Bezirkssynagoge Bruchsal:

Dr. Doctor." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1903:

"Die mit Vorsänger- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle

in Odenheim ist baldigst zu besetzen. Gehalt 7-800 Mark,

Nebeneinnahmen 2-300 Mark. Pensionsberechtigung in Aussicht gestellt.

Meldungen an die Bezirkssynagogen Bruchsal: Rabbiner Dr. Doctor." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. September 1903:

"Die mit Vorsänger- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle

in Odenheim ist baldigst zu besetzen. Gehalt 7-800 Mark,

Nebeneinnahmen 2-300 Mark. Pensionsberechtigung in Aussicht gestellt.

Meldungen an die Bezirkssynagogen Bruchsal: Rabbiner Dr. Doctor." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Januar 1904:

"Die mit dem Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle

Odenheim ist baldigst zu besetzen. Fixum 7-800 Mark. Nebeneinnahmen

3-400 Mark. Aussicht auf Pensionsberechtigung. Meldungen mit

beglaubigten Zeugnisabschriften an die Bezirkssynagoge Bruchsal: Dr.

Doctor." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Januar 1904:

"Die mit dem Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Religionsschulstelle

Odenheim ist baldigst zu besetzen. Fixum 7-800 Mark. Nebeneinnahmen

3-400 Mark. Aussicht auf Pensionsberechtigung. Meldungen mit

beglaubigten Zeugnisabschriften an die Bezirkssynagoge Bruchsal: Dr.

Doctor." |

| |

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Januar 1904:

"Odenheim in Baden. Religionsschulstelle, verbunden mit

Vorbeter- und Schächterdienst per bald. Fixum 7-800 Mark,

Nebeneinnahmen 3-400 Mark. Meldungen zu richten an Herrn Dr. Doctor,

Bruchsal." Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Januar 1904:

"Odenheim in Baden. Religionsschulstelle, verbunden mit

Vorbeter- und Schächterdienst per bald. Fixum 7-800 Mark,

Nebeneinnahmen 3-400 Mark. Meldungen zu richten an Herrn Dr. Doctor,

Bruchsal." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1909:

"Die Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters in

Odenheim soll besetzt werden. Das feste Gehalt beträgt 900 Mark,

die Nebeneinkünfte 500 Mark bei freier Wohnung. Gelegenheit zu weiterer

Nebenbeschäftigung bietet sich am Orte. Meldungen mit

Zeugnisabschriften wolle man an den Unterzeichneten richten. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Juli 1909:

"Die Stelle eines Religionslehrers, Kantors und Schächters in

Odenheim soll besetzt werden. Das feste Gehalt beträgt 900 Mark,

die Nebeneinkünfte 500 Mark bei freier Wohnung. Gelegenheit zu weiterer

Nebenbeschäftigung bietet sich am Orte. Meldungen mit

Zeugnisabschriften wolle man an den Unterzeichneten richten.

Bruchsal, 21. Juli 1909.

Dr. M. Eschelbacher, Bezirksrabbiner." |

Hinweis auf den Lehrer und Kantor Simon Hecht (mindestens seit 1870 Lehrer in

Odenheim) und seine Kinder

Anmerkung: Samson

Simon Hecht (geb. 1840 in Wenkheim,

gestorben 1927 in Mannheim) war nach einem Bericht zu seinem 50-jährigen

Amtsjubiläum 1912 in Gondelsheim Lehrer

seit 1862. Er war verheiratet mit Hanna geb. Rosenberg (geb. 1843 in

Neudenau, gest. 1916 in

Gondelsheim; Foto siehe

https://www.geni.com/people/Hanna-Hecht/4808019588480013132). Mindestens

seit 1870 war er Lehrer in Odenheim. Hier

sind seine ersten fünf Kinder geboren: Nathan (geb. 1870), Therese (geb. 1872),

Gustav (geb. 1873), Ludwig (geb. 1876) und Hermann (1877). Genealogische

Informationen zur Familie Einstieg u.a. über Jacob Hecht

https://www.geni.com/people/Jakob-Hecht/4815905678570078501 (mit Foto) oder

Hermann Hecht

https://www.geni.com/people/Hermann-Hecht/4844176412270054377.

Vermutlich 1878 wechselte Lehrer Hecht nach

Gondelsheim, wo im Juni 1879 der Sohn Jacob geboren ist, 1882 noch die

Tochter Sara.

Der in Odenheim am 13. März 1877 geborene Hermann Hecht wurde ein

bekannter deutscher Schifffahrtsunternehmer. Er hat gemeinsam mit seinem Bruder

Jacob Hecht die Rhenania Schiffahrts- und Speditions-Gesellschaft mbH

gegründet, siehe weitere Informationen

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hecht.

Hinweis auf den

Lehrer und Kantor Josef Traub

(1932, vermutlich 1890 bis 1893 Lehrer in Odenheim)

Vorbemerkung: seit 1899 war in Mannheim als Kultusbeamter,

Lehrer und Schochet Josef Traub tätig. Er ist am 17. Dezember 1861 in Burgpreppach

geboren. Er war verheiratet mit Betti (Betty) geb. Rothschild (geb.

16. Juni 1869 in Krautheim). Die

beiden hatten mindestens drei Kinder (Flora geb./gest. 1892; Adolf

geb. 12. Mai 1893 in Malsch siehe unten; Hedwig

siehe unten). Josef Traub war vor seiner Zeit in Mannheim als

Lehrer in Krautheim, Odenheim

und um 1893/98 in Malsch tätig. In der

Krautheimer Zeit dürfte er seine Frau kennen gelernt haben. 1940 wurde Josef Traub nach Gurs deportiert, wo er am 15. Dezember 1940

umgekommen ist. Seine Frau Betty (gleichfalls deportiert?) erlebte das

Kriegsende und ist am 13. Juni 1946 auf der Ausreise in die USA in Macon,

Frankreich gestorben (siehe Todesanzeige unten).

Die Tochter Hedwig Traub ist am 3. Juni 1898 in

Malsch geboren. Sie war später gleichfalls als Lehrerin tätig, zuletzt

in den Sonderklassen für jüdische Kinder in der Luisenschule in Mannheim

(1934 bis 1938) und in der dortigen Jüdischen Schule (K2,6, 1938 bis 1940) ebd..

1940 wurde Hedwig Traub mit ihrem Lehrerkollegen Max Ludwig Marx nach Gurs

deportiert und später in Auschwitz ermordet.

Vgl. Presseartikel im

"Mannheimer Morgen" / morgenweb.de vom 18.4.2012: "Neue

Gedenktafel an altem Platz" (zur Erinnerungstafel an der

Hachenburg-Schule, ehem. Luisenschule). |

| Hinweis: vermutlich war die am 7. November 1900 in

Mannheim geborene Gertrud Traub eine Tochter von Betty Traub.

Sie wurde gleichfalls nach Gurs deportiert, im August 1942 nach Auschwitz,

wo sie ermordet wurde. |

| Der Sohn Adolf Traub wird genannt in einer

Einzelfallakte des Landesamtes für Wiedergutmachung: GLA Karlsruhe 480

Nr.14982 http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1823715

. Er konnte in die USA emigrieren (genannt in der nachstehenden

Todesanzeige). Er starb im August 1964 in New York siehe http://www.mocavo.com/Adolf-Traub-1893-1964-Social-Security-Death-Index/04420158135011057167

|

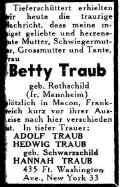

Links: Todesanzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 21. Juni

1946: Links: Todesanzeige in der Zeitschrift "Der Aufbau" vom 21. Juni

1946:

"Tieferschüttert erhielten wir heute die traurige Nachricht, dass

meine innigst geliebte und herzensgute Mutter, Schwiegermutter,

Grossmutter und Tante,

Frau Betty Traub geb. Rothschild (fr. Mannheim)

plötzlich in Macon, Frankreich kurz vor ihrer Ausreise nach hier

verschieden ist. In tiefer Trauer:

Adolf Traub Hedwig Traub geb.

Schwarzschild Hannah Traub 435 Ft. Washington Ave., New

York 33". |

| |

Artikel

in "Der Israelit" vom 30. Juni 1932: "Das Israelitische Gemeindeblatt vom

22. Juni enthält folgende Notiz: der Senior unserer (Mannheimer)

Gemeindebeamten, Herr Josef Traub, tritt am 1. Juli in den Ruhestand,

begleitet von der Verehrung und Dankbarkeit der Gemeinde und der

Gemeindeverwaltung. Jahrzehntelang hat Herr Traub als Lehrer und

Schächtbeamter gewirkt, mit unermüdlicher Arbeitsfreude und strengstem

Pflichtgefühl seinem Dienste hingegeben. Schlicht und fromm in seiner

Lebensführung, wahrte ihr allezeit die Würde seines religiösen Amtes. Möge

ihm eine lange, ungetrübte Altersruhe beschieden sein. Die hohe

Wertschätzung, die aus diesen Worten spricht, kam vor wenigen Monaten ganz

besonders zum Ausdruck, als Herr Traub seinen 70. Geburtstag feiern durfte.

Da würdigte der Vorsitzende des Synagogenrats, Herr Professor Dr. Moses,

die Dienstleistungen des vorbildlichen Beamten, da sprach seiner Ehrwürden

Herr Rabbiner Dr. Unna von dem heiligen Schochet-Beruf, dem

Herr Traub mit ganzer Hingabe diente, da wies unser Raw aber auch im Namen

der Chewrah Kadischah auf die bedeutungsvolle Tatsache hin, dass der

70-jährige seit 32 Jahren in ernsthafter Mizwa-Erfüllung der heiligen

Bruderschaft angehört und zu keiner Stunde fehlt, wenn der Ruf zu letzten

Liebesdiensten an ihn ergeht. Herr Traub, der in jungen Jahren als Lehrer in

Krautheim, Odenheim und

Malsch tätig war und hier lange Jahre

dem Lehrkörper der Klaus-Religionsschule angehörte, nimmt die Verehrung und

die guten Wünsche der Gemeinde, die ihn zu den Ihren zählt, mit in die Jahre

des Ruhestand. Wer so in der Tora verwurzelt ist, dem darf man an der

Schwelle des Greisenalters das Wort als Segenswunsch zurufen: 'Dauer der

Tage ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre (Sprüche

3,16)" Artikel

in "Der Israelit" vom 30. Juni 1932: "Das Israelitische Gemeindeblatt vom

22. Juni enthält folgende Notiz: der Senior unserer (Mannheimer)

Gemeindebeamten, Herr Josef Traub, tritt am 1. Juli in den Ruhestand,

begleitet von der Verehrung und Dankbarkeit der Gemeinde und der

Gemeindeverwaltung. Jahrzehntelang hat Herr Traub als Lehrer und

Schächtbeamter gewirkt, mit unermüdlicher Arbeitsfreude und strengstem

Pflichtgefühl seinem Dienste hingegeben. Schlicht und fromm in seiner

Lebensführung, wahrte ihr allezeit die Würde seines religiösen Amtes. Möge

ihm eine lange, ungetrübte Altersruhe beschieden sein. Die hohe

Wertschätzung, die aus diesen Worten spricht, kam vor wenigen Monaten ganz

besonders zum Ausdruck, als Herr Traub seinen 70. Geburtstag feiern durfte.

Da würdigte der Vorsitzende des Synagogenrats, Herr Professor Dr. Moses,

die Dienstleistungen des vorbildlichen Beamten, da sprach seiner Ehrwürden

Herr Rabbiner Dr. Unna von dem heiligen Schochet-Beruf, dem

Herr Traub mit ganzer Hingabe diente, da wies unser Raw aber auch im Namen

der Chewrah Kadischah auf die bedeutungsvolle Tatsache hin, dass der

70-jährige seit 32 Jahren in ernsthafter Mizwa-Erfüllung der heiligen

Bruderschaft angehört und zu keiner Stunde fehlt, wenn der Ruf zu letzten

Liebesdiensten an ihn ergeht. Herr Traub, der in jungen Jahren als Lehrer in

Krautheim, Odenheim und

Malsch tätig war und hier lange Jahre

dem Lehrkörper der Klaus-Religionsschule angehörte, nimmt die Verehrung und

die guten Wünsche der Gemeinde, die ihn zu den Ihren zählt, mit in die Jahre

des Ruhestand. Wer so in der Tora verwurzelt ist, dem darf man an der

Schwelle des Greisenalters das Wort als Segenswunsch zurufen: 'Dauer der

Tage ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre (Sprüche

3,16)" |

Lehrer Isaak Rabinowitz wechselt von Hainstadt nach

Odenheim (1909)

Artikel im

"Israelitischen Familienblatt" vom 16. Dezember 1909: "Mitteilungen.

Aus Baden. Herr Lehrer Isaak Rabinowitz in

Hainstadt wurde nach Odenheim

bei Bruchsal versetzt. Die Religionsschulstelle Hainstadt ist dem Herrn

Hobel aus Tauberbischofsheim

nach Ableistung seiner Militärpflicht vom großherzoglichen Oberrat

übertragen worden." Artikel im

"Israelitischen Familienblatt" vom 16. Dezember 1909: "Mitteilungen.

Aus Baden. Herr Lehrer Isaak Rabinowitz in

Hainstadt wurde nach Odenheim

bei Bruchsal versetzt. Die Religionsschulstelle Hainstadt ist dem Herrn

Hobel aus Tauberbischofsheim

nach Ableistung seiner Militärpflicht vom großherzoglichen Oberrat

übertragen worden." |

Publikation des Lehrers Ch. Rabbinowicz (I. Rabinowitz, 1909)

Anmerkung: Lehrer Isaak Rabinowitz war seit 1910 verlobt mit Jenny Guggenheim

aus Tiengen (Neue jüdische Presse/Frankfurter

Israelitisches Familienblatt vom 15.4.1910).

Buchvorstellung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1909: Text

wird nicht ausgeschrieben, da kein direkter Bezug zur jüdischen

Geschichte in Odenheim besteht. Buchvorstellung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Januar 1909: Text

wird nicht ausgeschrieben, da kein direkter Bezug zur jüdischen

Geschichte in Odenheim besteht.

|

Auflösung der jüdischen

Gemeinde (1937)

Artikel

in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 1. April

1937: "Baden. Der Oberrat der Israeliten Badens gibt

bekannt, dass mit Genehmigung des Staatsministeriums und des

Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden in Oestringen, Eberstadt

und Odenheim aufgelöst und die noch verbleibenden Mitglieder

anderen Gemeinden zugeteilt werden. Die Religionsgemeinden Heidelberg

und Rohrbach sind zu einer Gemeinde mit der Bezeichnung Israelitische

Religionsgemeinde Heidelberg mit Wirkung vom 1. April 1937 vereinigt

worden." Artikel

in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 1. April

1937: "Baden. Der Oberrat der Israeliten Badens gibt

bekannt, dass mit Genehmigung des Staatsministeriums und des

Synodalausschusses die israelitischen Gemeinden in Oestringen, Eberstadt

und Odenheim aufgelöst und die noch verbleibenden Mitglieder

anderen Gemeinden zugeteilt werden. Die Religionsgemeinden Heidelberg

und Rohrbach sind zu einer Gemeinde mit der Bezeichnung Israelitische

Religionsgemeinde Heidelberg mit Wirkung vom 1. April 1937 vereinigt

worden." |

Zur Geschichte

des Betsaales / der Synagoge

Bereits im 17./18. Jahrhundert hatten die (1762 zehn) jüdischen Familien eine

Synagoge bzw. einen Betsaal eingerichtet. Genannt wird eine

"Judenschule" kurz nach 1700.

Im 19. Jahrhundert konnte eine Synagoge

in der ehemaligen Klosterkirche in der Klostergasse eingerichtet werden.

Über die Geschichte dieser ehemaligen Klosterkirche während der Zeit

als Synagoge ist auf Grund der nur wenigen vorliegenden Quellen nicht mehr viel

bekannt. Bereits in den 1920er-Jahren war es für die klein gewordene Gemeinde

immer schwieriger, die zu den Gottesdiensten notwendige Zehnzahl der Männer

zusammen zu bekommen. Nachdem die Klosterkirche spätestens nach Auflösung der

jüdischen Gemeinde Anfang 1937 nicht mehr genutzt wurde, ist sie auf Grund

ihres baufälligen Zustandes 1940 abgerissen worden.

1988 wurde auf dem Grundstück Untere Klostergasse 20 ein Gedenkstein

zur Erinnerung an die ehemalige Synagoge aufgestellt.

Adresse / Synagogenstandort:

Untere Klostergasse 20

Fotos

Historische Fotos:

|

Historische

Fotos sind nicht bekannt, Hinweise bitte an den

Webmaster von "Alemannia Judaica", E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite

|

Fotos nach 1945/Gegenwart:

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 18.11.2004)

|

|

|

| Standort

der ehemaligen Synagoge |

Gedenkstein/-tafel

für die ehemalige Synagoge in Odenheim |

Links

und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher / Gerhard Taddey: Die jüdischen

Gemeinden in Baden. 1968 S.

221-222. |

| Franz Gehrig: Hilsbach. Chronik der höchstgelegenen Stadt im Kraichgau. 1979 S. 197 (zu 1691). |

| Heimatbuch Östringen. Geschichte einer Stadt. 1982. |

| Jürgen Stude: Geschichte der Juden im Landkreis Karlsruhe. 1990. |

| Hefte "Linsabauch" des Heimatkundlichen Arbeitskreises Odenheim: in den Heften 3.6-11.19 aus den Jahren 1986-2000 finden sich Beiträge zur Geschichte der Juden in Odenheim von Kurt

Fay, Eugen Krapp, Karl Mentel, Rainer Maurer. |

| Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern - Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem 1986. S. 219-220. |

| Klaus Rössler (Bearb.): Familienbuch (Ortssippenbuch) von Odenheim (Landkreis Karlsruhe). Hrsg. vom Heimatkundlichen Arbeitskreis Odenheim. 2000. (Reihe: Deutsche Ortssippenbücher Bd. 269, Badische Ortssippenbücher Bd. 86).

Unter Nr. 4990-5071 werden die jüdischen Familien 1772 bis 1893 aufgeführt; der Verfasser hat die im Generallandesarchiv Karlsruhe aufgewahrten Zweiabschriften der Gemeinde Odenheims von 1810 bis 1870 ausgewertet. |

| Ralf Fetzer: Untertanenkonflikte im Ritterstift Odenheim vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Alten Reiches. Reihe: Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg Nr. 150. 2002. ISBN 978-3-17-017334-7. S. 37.87-88. |

|  Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|