|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Heilbronn

Heilbronn (Stadtkreis)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt

Hier: zur Geschichte des Rabbinates / Bezirksrabbinates im 19./20. Jahrhundert in

Heilbronn

sowie: zur Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule sowie anderer Kultusbeamten

der Gemeinde

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit Beiträgen zur jüdischen Geschichte

in Heilbronn wurden in jüdischen Periodika gefunden. Bei Gelegenheit werden weitere Texte

eingestellt.

Hinweis: die Texte auf dieser Seite

müssen teilweise noch abgeschrieben und mit Anmerkungen versehen werden,

können jedoch durch Anklicken der Textabbildung bereits gelesen werden.

Übersicht:

Berichte zum

Rabbinat beziehungsweise zu den Rabbinern in Heilbronn

Die

Rabbiner der jüdischen Gemeinde (Hauptgemeinde) in Heilbronn im 19./20.

Jahrhundert

| 1864 bis 1889 Rabbiner Dr. Moses Engelbert (geb.

1830 als Sohn des Kaufmanns Hermann Engelbert in Gudensberg;

gest. 1891 in Heilbronn): studierte zunächst

bei Rabbiner Wetzlar in seiner Heimatstadt Gudensberg, später in Würzburg, dann in

Frankfurt/Main; ab 1852 Studium in Göttingen, 1855 in Jena. 1855

Religionslehrer und Prediger in Waren (Mecklenburg-Schwerin), 1857

Prediger und Lehrer in Toruń (Thorn, Westpreußen), 1860 Rabbiner in

Kołobrzeg (Kolberg, Pommern); seit 1862 Bezirksrabbiner in Lehrensteinsfeld

- Verlegung des Rabbinatssitzes 1864 nach Heilbronn, 1889 krankheitshalber

Ruhestand, gest. 1891 in Heilbronn. |

| 1889 bis 1892 (Rabbinatsstellvertreter): Rabbiner Dr.

Berthold Einstein (geb. 1862 in Ulm, gest. 1935 in Landau/Pfalz):

Studium in Berlin und Breslau, 1885 Promotion in Tübingen; 1889

Rabbinatsstellvertretung in Heilbronn, 1891 zweiter Rabbiner ebd., 1892-1894 Rabbiner in Laupheim, 1894 bis Sommer 1934

Bezirksrabbiner in Landau. |

| 1892 bis 1914 Rabbiner Ludwig Kahn (geb. 1845 in Baisingen,

gest. 1914 in Heilbronn): Studium von 1865 bis 1870 am Rabbinerseminar in

Breslau; 1870 bis 1876 Rabbiner-Vikar (Rabbinatsadjunkt) in

Stuttgart, 1876 bis 1892 Rabbiner in Laupheim. |

|  1914 bis 1935 Rabbiner Dr. Max Mordechai Beermann (geb. 1873

in Berlin, gest. 1935 in Heilbronn): studierte in Berlin und Gießen, 1898

Rabbinerdiplom; 1898 zunächst Rabbiner in Insterburg (Ostpreußen, heute

Tschernjachowsk, Черняховск),

floh 1914 vor der russischen Besatzung nach Danzig; danach zeitweise

Armeerabbiner; seit März 1915 Rabbiner in Heilbronn, Dozent an der

Volkshochschule; 1928 auch Dozent für Methodik, Homiletik und

religionswissenschaftliche Fächer am evangelischen Lehrerseminar in

Heilbronn; war verheiratet mit Recha geb. Goldberg (1871-1932). 1914 bis 1935 Rabbiner Dr. Max Mordechai Beermann (geb. 1873

in Berlin, gest. 1935 in Heilbronn): studierte in Berlin und Gießen, 1898

Rabbinerdiplom; 1898 zunächst Rabbiner in Insterburg (Ostpreußen, heute

Tschernjachowsk, Черняховск),

floh 1914 vor der russischen Besatzung nach Danzig; danach zeitweise

Armeerabbiner; seit März 1915 Rabbiner in Heilbronn, Dozent an der

Volkshochschule; 1928 auch Dozent für Methodik, Homiletik und

religionswissenschaftliche Fächer am evangelischen Lehrerseminar in

Heilbronn; war verheiratet mit Recha geb. Goldberg (1871-1932). |

| 1935 bis 1938 Rabbiner Dr. Harry Heimann (geb. 1910

in Bromberg, Posen; heute Bydgoszcz, gest. 1993 in Los Angeles, CA):

studierte in Breslau und Berlin; war 1935 bis 1938 Rabbiner in Heilbronn,

Anfang Dezember 1938 in die USA emigriert; 1939 Rabbiner in Nutley, NJ, 1941

Rabbiner in Palisades Park, NJ; ab 1944 Rabbiner in Huntington Park, Los

Angeles, CA. |

Die

Rabbiner der Israelitischen Religionsgesellschaft Adass

Jeschurun in Heilbronn

| 1911 bis 1920 Rabbiner Dr. Jonas Ansbacher (geb.

1879 in Nürnberg, gest. 1967 in London): studierte 1895 bis 1897 an der

Rabbinatsschule in Deutschkreuz im Burgenland; nach 1899 Studium an den

Universitäten Erlangen, Zürich und Gießen sowie an der Breuer'schen

Jeschiwa in Frankfurt am Main; nach 1906 Rabbiner in Labischin (Łabiszyn),

Posen, anschließend in Heilbronn; 1920/22 bis 1925 Rabbiner der

Israelitischen Religionsgesellschaft in Stuttgart, 1926 bis 1938 Rabbiner

der Altisraelitischen Kultusgemeinde in Wiesbaden; November 1938 im KZ

Buchenwald integriert, 1939 nach England emigriert; 1941 bis 1955 Rabbiner

in Hampstead, London. |

| 1921 bis 1922 Rabbiner Dr. Benjamin (Benno) Cohen (geb.

1895 in Altona, umgekommen 31. März 1944 im KZ Auschwitz): Sohn des

Klausrabbiners Jakob Cohn in Altona; studierte 1914 bis 1921 in Berlin,

Frankfurt, Hamburg und Gießen, unterbrochen durch Kriegsteilnahme als

Soldat; zunächst Religionslehrer bei der Adass Jisroel in Berlin und

Prediger an zwei Berliner Privatsynagogen; 1921 Rabbiner der Israelitischen

Religionsgesellschaft in Heilbronn, 1922 Rabbiner der liberalen

sephardischen Synagoge Lützowstraße in Berlin-Tiergarten, 1925 bis 1928

Rabbiner in Schönlange (Trzcianka), 1928 bis 1938 Bezirksrabbiner von

Friedrichstadt-Flensburg mit Sitz in Friedrichstadt,

letzter Landesrabbiner von Schleswig-Holstein; im November 1938 in das KZ

Sachsenhausen eingeliefert; 1938 in die Niederlande emigriert, dort als

Klausdrabbiner der Stiftung "Ets Chajim" in Amsterdam tätig; 1941

mit Frau Bertha geb. Malina und Tochter Mirjam (beide 1943 ermordet) ins KZ

Westerbork inhaftiert, 1943 nach Auschwitz. |

| 1920/23 bis 1930 Rabbiner Dr. Gerson Feinberg (geb.

1876 in Roth am Sand, ermordet

1942 in Riga): aufgewachsen in Regensburg; Studium an der

Israelitischen Lehrerbildungsanstalt (ILBA) in Würzburg; bis 1900

Lehrer und Kultusbeamter in Kitzingen;

ab 1900 Studium in Zürich und Berlin; 1910 bis 1923 Seminarrabbiner an der

ILBA in Würzburg; wurde im Dezember 1920 zum Rabbiner der Adass Jeschurun

in Heilbronn gewählt; Amtsantritt 1923; 1930 Bezirksrabbiner in

Groß-Strehlitz (Oberschlesien; heute Strzelce, Opolskie); nach der

Pensionierung 1936 noch Rabbinatsverwalter in Schönlanke, um 1938 in

Kreuzburg (Oberschlesien, Kluczbork); war verheiratet mit Sarah geb. Pollak.

Am 15. August 1942 zusammen mit seiner Frau von Berlin aus nach Riga

deportiert. |

| Nach 1930 Rabbinatsvertretung durch Lehrer Kurt Flamm

(geb. 1910 in Kitzingen, gest. 2003

in Baltimore): studierte 1927 bis 1930 an der Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg; nach 1930 Lehrer und Rabbinatsvertreter

in Heilbronn; März 1939 in die USA emigriert; 1940 bis 1978 Lehrer in

Baltimore; war verheiratet mit Ruth geb. Stein

(geb. 1909 in Memel); Söhne Ari Flamm und Gerson Flamm wurden Rabbiner. |

Texte

Verlegung

des Rabbinatssitzes nach Heilbronn (1861 / 1866/67)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 26. November 1861: "Die Israeliten in Heilbronn

haben die Erlaubnis zur Gründung einer eigenen Synagogengemeinde erhalten

und wird der Rabbinatssitz des Bezirks Lehrensteinsfeld

wahrscheinlich dahin verlegt werden. Heilbronn ist auch eine von

den Städten, die die Juden mit Feuer und Schwert aus ihren Mauern verjagt

haben und in welchen sich nun wieder der israelitische Kultus eine Stätte

gegründet hat." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 26. November 1861: "Die Israeliten in Heilbronn

haben die Erlaubnis zur Gründung einer eigenen Synagogengemeinde erhalten

und wird der Rabbinatssitz des Bezirks Lehrensteinsfeld

wahrscheinlich dahin verlegt werden. Heilbronn ist auch eine von

den Städten, die die Juden mit Feuer und Schwert aus ihren Mauern verjagt

haben und in welchen sich nun wieder der israelitische Kultus eine Stätte

gegründet hat." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Mai

1866: "Lehrensteinsfeld bei Weinsberg. Die Frage über die

definitive Rabbinatssitz-Verlegung von hier nach Heilbronn ist dem

Vernehmen nach in ein neues Stadium vorgerückt. Das Ministerium will dem

- beiden Gemeinden lästigen - Provisorium, während dessen der Rabbiner

seinen Wohnsitz teilweise auf eigene Kosten in Heilbronn genommen hat,

spätestens am 1. Juli 1867 ein Ende machen und der hiesigen Gemeinde

nimmer länger zumuten, ein leerstehendes teures Rabbinatshaus zu

erhalten. Auf Ansuchen des jetzigen Stelleninhabers soll nun eine schon

oft wiederholte Sitzung der weltlichen Mitglieder des Heilbronner

Kirchenvorsteheramts unter hohen Orts angeordneter Leitung des

Oberamtmannes in der Mitte April dieses Jahres stattgefunden haben, in der

verhandelt worden sei, ob die Vorsteher, deren Majorität durch den

Eintritt eines neugewählten Mitgliedes sich umgestaltet haben dürfte,

geneigt wären, die Kosten des definitiven Rabbinatssitzes auf Heilbronn

zu übernehmen, da das Ministerium zu einer beantragten zwangsweisen

Sitzverlegung sich nicht entschließen kann. Doch auch die neue Mehrheit

der Vorsteher hat die Annahme des Sitzes von mehreren für die Gemeinden

des Rabbinatssprengels und für die Zentralkirchenkasse finanziell sehr

lästigen Bedingungen abhängig gemacht und uns so die Hoffnung gelassen,

der Rabbinatssitz werde hier in Lehren bleiben, wo er seit einem

Jahrhundert gewesen ist. Die Minorität soll opferwilliger sein, wenn ihr

Antrag durchgeht, das zu errichtende Rabbinat Heilbronn zur Konkurrenz

für die berechtigten Bewerber ordnungsmäßig auszuschreiben, da sich

hoffen lasse, dass sich dann die tüchtigsten Kandidaten um die Stelle in

dieser sich schnell vermehrenden Stadtgemeinde melden würden. Die hiesige

Gemeinde jedoch beharrt bei ihren wohlerworbenen Rechten und verlangt

jedenfalls Ersatz früherer Auslagen. H." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Mai

1866: "Lehrensteinsfeld bei Weinsberg. Die Frage über die

definitive Rabbinatssitz-Verlegung von hier nach Heilbronn ist dem

Vernehmen nach in ein neues Stadium vorgerückt. Das Ministerium will dem

- beiden Gemeinden lästigen - Provisorium, während dessen der Rabbiner

seinen Wohnsitz teilweise auf eigene Kosten in Heilbronn genommen hat,

spätestens am 1. Juli 1867 ein Ende machen und der hiesigen Gemeinde

nimmer länger zumuten, ein leerstehendes teures Rabbinatshaus zu

erhalten. Auf Ansuchen des jetzigen Stelleninhabers soll nun eine schon

oft wiederholte Sitzung der weltlichen Mitglieder des Heilbronner

Kirchenvorsteheramts unter hohen Orts angeordneter Leitung des

Oberamtmannes in der Mitte April dieses Jahres stattgefunden haben, in der

verhandelt worden sei, ob die Vorsteher, deren Majorität durch den

Eintritt eines neugewählten Mitgliedes sich umgestaltet haben dürfte,

geneigt wären, die Kosten des definitiven Rabbinatssitzes auf Heilbronn

zu übernehmen, da das Ministerium zu einer beantragten zwangsweisen

Sitzverlegung sich nicht entschließen kann. Doch auch die neue Mehrheit

der Vorsteher hat die Annahme des Sitzes von mehreren für die Gemeinden

des Rabbinatssprengels und für die Zentralkirchenkasse finanziell sehr

lästigen Bedingungen abhängig gemacht und uns so die Hoffnung gelassen,

der Rabbinatssitz werde hier in Lehren bleiben, wo er seit einem

Jahrhundert gewesen ist. Die Minorität soll opferwilliger sein, wenn ihr

Antrag durchgeht, das zu errichtende Rabbinat Heilbronn zur Konkurrenz

für die berechtigten Bewerber ordnungsmäßig auszuschreiben, da sich

hoffen lasse, dass sich dann die tüchtigsten Kandidaten um die Stelle in

dieser sich schnell vermehrenden Stadtgemeinde melden würden. Die hiesige

Gemeinde jedoch beharrt bei ihren wohlerworbenen Rechten und verlangt

jedenfalls Ersatz früherer Auslagen. H." |

Die definitive Verlegung des Rabbinatssitzes nach Heilbronn steht bevor

(1866/67)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Juni 1866: "Stuttgart. Dem Geheimen Hofrat von Kaulla,

Mitdirektor der Hofbank hier, ist von dem Kaiser von Russland der St.

Annen-Orden 2. Klasse verliehen und darauf von des Königs von

Württemberg die Erlaubnis erteilt worden, diese Ordensdekoration

anzunehmen und zu tragen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Juni 1866: "Stuttgart. Dem Geheimen Hofrat von Kaulla,

Mitdirektor der Hofbank hier, ist von dem Kaiser von Russland der St.

Annen-Orden 2. Klasse verliehen und darauf von des Königs von

Württemberg die Erlaubnis erteilt worden, diese Ordensdekoration

anzunehmen und zu tragen.

Die 'Heilbronner Blätter' melden am 5. Juni (1866), dass die Frage

über die Verwandlung des noch provisorischen Rabbinatssitzes in

Heilbronn zu einem definitiven in ein neues Stadium eingetreten

sei, indem das Kirchenvorsteheramt durch eine Majorität von Einer Stimme

seine finanziellen Bedingungen, wodurch die Zentralkasse und die Gemeinden

des Sprengels zur Besoldungserhöhung und zu den Mietekosten des Rabbinats

bindend beitragspflichtig werden sollten, in bloße Hoffnungen und

Wünsche verwandelt hat, welche die geneigten Mittel- und Oberbehörden

nimmer hindern, die Sitzverlegung vom 1. Juli 1867 an definitiv

vorzuschlagen und anzuordnen. Wenn nun auch damit der israelitischen

Gemeinde in Heilbronn alsbald nicht unbedeutende und später sich

vermehrende pekuniäre Opfer auferlegt worden, so müsste man den

freiwilligen Schritt doch billigen, wenn allgemein zugegeben werden

wollte, dass das fast zweijährige Provisorium in jeder Beziehung

ersprießlich gewirkt hat. Allein die orthodoxe Minorität beharrt aus

finanziellen, religiösen, persönlichen und momentanen Gründen auf ihrer

Protestation gegen die 'geistliche Wohltat' auch jetzt noch, obschon ihr

Widerstand sie kaum noch einen Erfolg hoffen lässt. Möchte diese

mehrjährige Streitfrage so gelöst werden, dass ihre Erledigung den nur

durch sie langentbehrten Frieden in dieser blühenden Gemeinde segensreich

wieder befestige. U." |

Der

Protest gegen die Verlegung des Rabbinates nach Heilbronn bleibt wirkungslos (1867)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Februar

1867: "Vom Neckar. Die Korrespondenz über das von seinem

Hirten verlassene Dorf Lehrensteinsfeld und die Rabbinatswanderung

überhaupt heiße ich herzlich willkommen in diesem Zentralorgan des

orthodoxen Judentums und füge zur Berichtigung nur bei, dass nicht bloß

die Protestation der verlassenen Gemeinde, sondern auch die der Vorsteher

in Heilbronn hierbei endlich wirkungslos zu verhallen scheint, welche die

'neue' Wohltat sich nicht aufdringen lassen mögen. Doch ist vom

Königlichen Ministerium die Frage noch immer nicht definitiv

entschieden und die Hoffnung beider Gemeinden noch nicht ganz aufgegeben,

in Bezug auf Sitz und Person ihren Willen zur Geltung zu

bringen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Februar

1867: "Vom Neckar. Die Korrespondenz über das von seinem

Hirten verlassene Dorf Lehrensteinsfeld und die Rabbinatswanderung

überhaupt heiße ich herzlich willkommen in diesem Zentralorgan des

orthodoxen Judentums und füge zur Berichtigung nur bei, dass nicht bloß

die Protestation der verlassenen Gemeinde, sondern auch die der Vorsteher

in Heilbronn hierbei endlich wirkungslos zu verhallen scheint, welche die

'neue' Wohltat sich nicht aufdringen lassen mögen. Doch ist vom

Königlichen Ministerium die Frage noch immer nicht definitiv

entschieden und die Hoffnung beider Gemeinden noch nicht ganz aufgegeben,

in Bezug auf Sitz und Person ihren Willen zur Geltung zu

bringen." |

Silberhochzeit von Bezirksrabbiner Dr.

Moses Engelbert und seiner

Frau (1883)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 23. Januar 1883: "Bonn, 14. Januar (1883). Man schreibt

uns aus Heilbronn: Am 31. vorigen Monats feierte der hiesige Bezirksrabbiner

Dr. Engelbert seine silberne Hochzeit, und erhielt das Jubelpaar

hierzu aus nah und fern Glückwünsche und Geschenke, unter welch'

letzteren besonders die Ehrengeschenke der hiesigen und Öhringer Gemeinde

sich auszeichneten, die durch besondere Deputationen überreicht

wurden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 23. Januar 1883: "Bonn, 14. Januar (1883). Man schreibt

uns aus Heilbronn: Am 31. vorigen Monats feierte der hiesige Bezirksrabbiner

Dr. Engelbert seine silberne Hochzeit, und erhielt das Jubelpaar

hierzu aus nah und fern Glückwünsche und Geschenke, unter welch'

letzteren besonders die Ehrengeschenke der hiesigen und Öhringer Gemeinde

sich auszeichneten, die durch besondere Deputationen überreicht

wurden." |

Rabbiner Dr. Berthold Einstein aus Ulm wird zum

Rabbinatsverweser ernannt (1889)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 1. April 1889: "Heilbronn, 22. März (1889). An

Stelle des auf sein Ansuchen auf unbestimmte Zeit beurlaubten Herrn

Rabbiners Dr. Engelbert hier wurde von der Israelitischen

Oberkirchenbehörde Herr Dr. Berthold Einstein aus Ulm,

längere Zeit Rabbinatsverweser in Halle an der Saale, mit der Führung

der sämtlichen Rabbinatsgeschäfte betraut." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 1. April 1889: "Heilbronn, 22. März (1889). An

Stelle des auf sein Ansuchen auf unbestimmte Zeit beurlaubten Herrn

Rabbiners Dr. Engelbert hier wurde von der Israelitischen

Oberkirchenbehörde Herr Dr. Berthold Einstein aus Ulm,

längere Zeit Rabbinatsverweser in Halle an der Saale, mit der Führung

der sämtlichen Rabbinatsgeschäfte betraut." |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. April 1889: "Man schreibt aus Heilbronn, 22. März. An

Stelle des auf sein Ansuchten auf unbestimmte Zeit beurlaubten Herrn

Rabbiners Dr. Engelbert hier wurde von der Israelitischen

Oberkirchenbehörde Herr Dr. Berthold Einstein aus Ulm,

Zögling des Rabbinerseminars in Breslau und längere Zeit

Rabbinatsverweser in Halle an der Saale, mit der Führung der

Rabbinatsgeschäfte betraut." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. April 1889: "Man schreibt aus Heilbronn, 22. März. An

Stelle des auf sein Ansuchten auf unbestimmte Zeit beurlaubten Herrn

Rabbiners Dr. Engelbert hier wurde von der Israelitischen

Oberkirchenbehörde Herr Dr. Berthold Einstein aus Ulm,

Zögling des Rabbinerseminars in Breslau und längere Zeit

Rabbinatsverweser in Halle an der Saale, mit der Führung der

Rabbinatsgeschäfte betraut." |

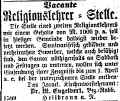

Ausschreibung der Stelle eines Religionslehrers mit

rabbinischer Autorisation (1889)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. Oktober 1889: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. Oktober 1889: |

Unzufriedenheit in der Gemeinde auf Grund der langen

Krankheitszeit des Bezirksrabbiners (1890)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 2. Juni 1890: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 2. Juni 1890: |

Rabbiner Dr. Berthold Einstein wird zum stellvertretenden Rabbiner, nach dem Tod

von Rabbiner Dr. Engelbert zum Rabbinatsverweser ernannt

(1890)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. September 1890: "Der bisherige Rabbinatsverweser Herr

Dr. Bernhard Einstein aus Ulm ist neben dem an der Ausübung seiner

Amtsfunktionen verhinderten Herrn Dr. Engelbert zum stellvertretenden

Rabbiner von Heilbronn ernannt worden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. September 1890: "Der bisherige Rabbinatsverweser Herr

Dr. Bernhard Einstein aus Ulm ist neben dem an der Ausübung seiner

Amtsfunktionen verhinderten Herrn Dr. Engelbert zum stellvertretenden

Rabbiner von Heilbronn ernannt worden." |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 12. Februar 1891: "Heilbronn am Neckar, 6.

Februar (1891). Durch Erlass der königlichen israelitischen

Oberkirchenbehörde wurde Herr Dr. Berthold Einstein, der

seitherige Vertreter des seligen Rabbiners, als Rabbinatsverweser für den

hiesigen Rabbinatsbezirk bestellt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 12. Februar 1891: "Heilbronn am Neckar, 6.

Februar (1891). Durch Erlass der königlichen israelitischen

Oberkirchenbehörde wurde Herr Dr. Berthold Einstein, der

seitherige Vertreter des seligen Rabbiners, als Rabbinatsverweser für den

hiesigen Rabbinatsbezirk bestellt." |

Zum Tod von Rabbiner Dr. Moses Engelbert

(1891)

Artikel

in der

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar 1891: "Heilbronn,

18. Januar (1891). Gestern Abend verschied nach schwerem Leiden der

hochgeachtete Rabbiner Dr. Moses Engelbert im Alter von 60 Jahren. Er ist

geboren in Gudensberg (statt Gutenberg) bei Kassel und war vorher

Rabbiner in Kolberg, Waren und seit 1863 in hiesigem Rabbinatsbezirk.

Schon seit mehreren Jahren leidend, wurde ihm als Hilfsgeistlicher Dr. B.

Einstein aus Ulm beigegeben. Das Andenken des Dahingeschiedenen wird hier

in in weiteren Kreisen ein gesegnetes

bleiben". Artikel

in der

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar 1891: "Heilbronn,

18. Januar (1891). Gestern Abend verschied nach schwerem Leiden der

hochgeachtete Rabbiner Dr. Moses Engelbert im Alter von 60 Jahren. Er ist

geboren in Gudensberg (statt Gutenberg) bei Kassel und war vorher

Rabbiner in Kolberg, Waren und seit 1863 in hiesigem Rabbinatsbezirk.

Schon seit mehreren Jahren leidend, wurde ihm als Hilfsgeistlicher Dr. B.

Einstein aus Ulm beigegeben. Das Andenken des Dahingeschiedenen wird hier

in in weiteren Kreisen ein gesegnetes

bleiben". |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1891: "Heilbronn,

17. Januar (1891). Allgemeine Teilnahme findet die Kunde von dem gestern

Abend halb 8 Uhr erfolgten Tode des Herrn Rabbiners Dr. Moses Engelbert.

Die hiesige israelitische Gemeinde verliert an ihm einen begabten,

hochgeachteten Prediger und Religionslehrer, der auch in den weiteren

Kreisen der Einwohnerschaft wegen seiner Herzensgüte und seines

ausgezeichneten Charakters, verbunden mit liebenswürdigen Umgangsformen,

allgemein geschätzt und verehrt wurde. Der Verstorbene erreichte ein

Alter von 60 Jahren; er war geboren in Gudensberg (statt Gutenberg)

bei Kassel, wurde nach beendetem Studium Rabbiner in Kolberg, dann in

Waren (Mecklenburg-Schwerin), hierauf in Lehrensteinsfeld und zuletzt,

1863 nach Selbständigmachung der israelitischen Kirchengemeinde, hier in

Heilbronn. Schon seit mehreren Jahren leidend, musste er noch den Schmerz

erfahren, dass ein hoffnungsvoller Sohn und eine verheiratete Tochter vor

ihm aus dem Leben schieden. Dies trug mit dazu bei, dass sich sein

körperliches Leiden verschlimmerte, bis endlich gestern die Auflösung

eintrat." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1891: "Heilbronn,

17. Januar (1891). Allgemeine Teilnahme findet die Kunde von dem gestern

Abend halb 8 Uhr erfolgten Tode des Herrn Rabbiners Dr. Moses Engelbert.

Die hiesige israelitische Gemeinde verliert an ihm einen begabten,

hochgeachteten Prediger und Religionslehrer, der auch in den weiteren

Kreisen der Einwohnerschaft wegen seiner Herzensgüte und seines

ausgezeichneten Charakters, verbunden mit liebenswürdigen Umgangsformen,

allgemein geschätzt und verehrt wurde. Der Verstorbene erreichte ein

Alter von 60 Jahren; er war geboren in Gudensberg (statt Gutenberg)

bei Kassel, wurde nach beendetem Studium Rabbiner in Kolberg, dann in

Waren (Mecklenburg-Schwerin), hierauf in Lehrensteinsfeld und zuletzt,

1863 nach Selbständigmachung der israelitischen Kirchengemeinde, hier in

Heilbronn. Schon seit mehreren Jahren leidend, musste er noch den Schmerz

erfahren, dass ein hoffnungsvoller Sohn und eine verheiratete Tochter vor

ihm aus dem Leben schieden. Dies trug mit dazu bei, dass sich sein

körperliches Leiden verschlimmerte, bis endlich gestern die Auflösung

eintrat." |

Rabbiner Ludwig Kahn aus Laupheim wird zum Rabbiner in Heilbronn

ernannt (1892)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. März 1892: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. März 1892: |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. April

1892: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. April

1892: |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. Mai 1892: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. Mai 1892: |

Für

die Nachfolge von Dr. Engelbert gibt es mehrere Bewerbungen (1892)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. April 1892: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. April 1892: |

Abschiedsfeier für Rabbinatsverweser Dr. Berthold Einstein -

Willkommensfeier für Rabbiner Ludwig Kahn (1892)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Juni 1892: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Juni 1892: |

Zum Tod von Rabbiner Ludwig Kahn (1914)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 16. Oktober 1914: "Heilbronn. Rabbiner L.

Kahn ist plötzlich verschieden. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 16. Oktober 1914: "Heilbronn. Rabbiner L.

Kahn ist plötzlich verschieden.

Er war ein Mann von feiner Bildung und vornehmer Gesinnung und erfreute

sich auch bei der nichtjüdischen Bevölkerung hoher Wertschätzung. Die

'Neckar-Zeitung' würdigt ihn in einem ausführlichen, sehr sympathisch

gehaltenen Nachruf. Sie nennt ihn u.a. einen 'Mann des Friedens, der ein

Kenner und Genießer guter Dichtung und Musik war und lebhaftes Empfinden

für den Ausgleich sozialer Gegensätze, für die Aufgaben der politischen

Erziehung besaß.'

Auf dem Friedhofe hatten sich wohl

alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die amtlichen Vertreter des

Bezirks und der Stadt, die Geistlichkeit usw. eingefunden. Es sprachen Rabbiner

Dr. Eschelbacher - Düsseldorf, Kaufmann Scheuer (für

israelitisches Kirchenvorsteheramt), Rechtsanwalt Nördlinger -

Stuttgart (für israelitische Oberkirchenbehörde), Köstlin (für

die Stadt) usw." |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 30. Oktober 1914: "Heilbronn, 21. Oktober (1914). Unsere

Gemeinde beklagt den unerwartet schnellen Verlust ihres langjährigen

Rabbiners. Bezirksrabbiner Ludwig Kahn ist in der Nacht von Freitag

auf Samstag an einem Herzschlage plötzlich verschieden, nachdem er noch

Freitagabend, wie immer, in der Synagoge gewesen war. Die Beerdigung fand

noch kurz vor Schmini

Azereth am Sonntagnachmittag 4 Uhr statt. Der Lehrer der Gemeinde

gab als erster Redner dem Schmerz der Gemeinde Ausdruck, die großen

Verdienste des Verblichenen hervorhebend. Im Namen der Familie sprach Rabbiner

Dr. Eschelbacher (Düsseldorf) als Schwiegersohn in ergreifenden, aus

der Tiefe des Herzens kommenden Worten. Es sprachen ferner ein Vertreter

des israelitischen Kirchenrates für Württemberg, ein Vertreter der

Bezirksgemeinden, der Vorsteher der Gemeinde Heilbronn, ein Vertreter der

städtischen Behörden, die Vorsteher der verschiedenen Vereine, ein

Vertreter der Loge Benei Brith, der Inspektor des israelitischen

Waisenhauses und als letzter ein jüdischer Feldwebel in Uniform, der

schon im Feld gestanden und leicht verwundet worden ist, um im Namen

seiner Kameraden, von denen etwa 100 der Beerdigung beiwohnten, dem

Verstorbenen zu danken für seine herzliche Teilnahme an dem Geschick der

Krieger, die in dieser schweren Zeit mehr als je des Trostes der Religion

bedürfen. Alle Redner schilderten den schlichten, bescheidenen und

friedliebenden Charakter des Entschlafenen, der ein wahrer Verkünder

echter Religiosität gewesen und seine Lehre mit seinem Leben in

wahrhaftester Weise bekundet hat. Die Beteiligung war trotz der Nähe des

Feiertages eine sehr große, die Zöglinge des Waisenhauses und die

Uniformen der Soldaten gaben der Trauerversammlung ein eigenes Gepräge.

Von der hohen Achtung, die der Verstorbene in der Stadt genoss, zeugen die

bei der Trauerfamilie eingegangenen Schreiben der Geistlichkeit, des

Bürgermeisters, der Schuldirektoren und vieler einzelner. - Rabbiner

Ludwig Kahn, 1845 in Baisingen

(Württemberg) geboren, besuchte 1865 bis 1870 das Breslauer

Rabbinerseminar, wurde 1870 Rabbinatsadjunkt in Stuttgart, 1877 Rabbiner

in Laupheim, 1892 Bezirksrabbiner in Heilbronn.

Er war eine Zierde des Rabbinerstandes und hat zur Ehre des Judentums in

einem langen, reichgesegneten Leben gewirkt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 30. Oktober 1914: "Heilbronn, 21. Oktober (1914). Unsere

Gemeinde beklagt den unerwartet schnellen Verlust ihres langjährigen

Rabbiners. Bezirksrabbiner Ludwig Kahn ist in der Nacht von Freitag

auf Samstag an einem Herzschlage plötzlich verschieden, nachdem er noch

Freitagabend, wie immer, in der Synagoge gewesen war. Die Beerdigung fand

noch kurz vor Schmini

Azereth am Sonntagnachmittag 4 Uhr statt. Der Lehrer der Gemeinde

gab als erster Redner dem Schmerz der Gemeinde Ausdruck, die großen

Verdienste des Verblichenen hervorhebend. Im Namen der Familie sprach Rabbiner

Dr. Eschelbacher (Düsseldorf) als Schwiegersohn in ergreifenden, aus

der Tiefe des Herzens kommenden Worten. Es sprachen ferner ein Vertreter

des israelitischen Kirchenrates für Württemberg, ein Vertreter der

Bezirksgemeinden, der Vorsteher der Gemeinde Heilbronn, ein Vertreter der

städtischen Behörden, die Vorsteher der verschiedenen Vereine, ein

Vertreter der Loge Benei Brith, der Inspektor des israelitischen

Waisenhauses und als letzter ein jüdischer Feldwebel in Uniform, der

schon im Feld gestanden und leicht verwundet worden ist, um im Namen

seiner Kameraden, von denen etwa 100 der Beerdigung beiwohnten, dem

Verstorbenen zu danken für seine herzliche Teilnahme an dem Geschick der

Krieger, die in dieser schweren Zeit mehr als je des Trostes der Religion

bedürfen. Alle Redner schilderten den schlichten, bescheidenen und

friedliebenden Charakter des Entschlafenen, der ein wahrer Verkünder

echter Religiosität gewesen und seine Lehre mit seinem Leben in

wahrhaftester Weise bekundet hat. Die Beteiligung war trotz der Nähe des

Feiertages eine sehr große, die Zöglinge des Waisenhauses und die

Uniformen der Soldaten gaben der Trauerversammlung ein eigenes Gepräge.

Von der hohen Achtung, die der Verstorbene in der Stadt genoss, zeugen die

bei der Trauerfamilie eingegangenen Schreiben der Geistlichkeit, des

Bürgermeisters, der Schuldirektoren und vieler einzelner. - Rabbiner

Ludwig Kahn, 1845 in Baisingen

(Württemberg) geboren, besuchte 1865 bis 1870 das Breslauer

Rabbinerseminar, wurde 1870 Rabbinatsadjunkt in Stuttgart, 1877 Rabbiner

in Laupheim, 1892 Bezirksrabbiner in Heilbronn.

Er war eine Zierde des Rabbinerstandes und hat zur Ehre des Judentums in

einem langen, reichgesegneten Leben gewirkt." |

Brief

von Bruno Kahn (Sohn von Rabbiner Ludwig Kahn) an seinen inzwischen verstorbenen

Vater aus der Kriegsgefangenschaft (1914)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. November 1914: "Zürich, 30. Oktober (1914).

Das hier erscheinende 'Israelitische Wochenblatt' veröffentlicht in Nr.

43 folgenden Brief eines jüdischen Kriegsgefangenen aus England. Der

Brief, in englischer Sprache geschrieben, ist von Herrn Bruno Kahn an

seinen inzwischen verstorbenen Vater, Rabbiner Kahn in Heilbronn

gerichtet.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. November 1914: "Zürich, 30. Oktober (1914).

Das hier erscheinende 'Israelitische Wochenblatt' veröffentlicht in Nr.

43 folgenden Brief eines jüdischen Kriegsgefangenen aus England. Der

Brief, in englischer Sprache geschrieben, ist von Herrn Bruno Kahn an

seinen inzwischen verstorbenen Vater, Rabbiner Kahn in Heilbronn

gerichtet.

Frith Hill, Camp Frimley.

'Sieben Tage sollt ihr in Hütten wohnen.' Wie oft habe ich an diesen Satz

kürzlich denken müssen: denn schon seit Ende August wohne ich hier mit

Hunderten von deutschen kriegsgefangenen Leidensgenossen in Hütten oder

vielmehr Zelten. Es sind meistens Männer in militärpflichtigem Alter,

die von der englischen Regierung an der Abreise verhindert worden sind.

Ein großer Teil derselben wurde zuerst nach Olympia gebracht, einem

ungeheuren zirkusartigen Gebäude, in dem sonst Ausstellungen, Pferderennen

usw. abgehalten zu werden pflegen. Später wurden wir alle hierher transportiert,

in ein großes Zeltlager, das durch Stacheldrahtzäune von der Außenwelt

geschieden ist. Über die Behandlung und Verpflegung können wir uns nicht

beklagen. Es gereicht mir zur ganz besonderen Freude, Euch mitteilen zu

können, dass den jüdischen Kriegsgefangenen die Erlaubnis erteilt wurde,

den 'Jom Kippur' den Traditionen unseres Glaubens gemäß zu feiern. Ein

großes Zelt wurde für den Gottesdienst bereitgestellt, und ein junger

Rabbiner, Reverend L. Morris, kam speziell von London, um den Gottesdienst

zu leiten. Wir waren im ganzen 26 Juden, und Ihr könnt Euch leicht

denken, wie wir uns alle fühlten unter diesen Verhältnissen. Während

der 'Maskir neschomaus' und 'Unesaneh-Taukef'-Gebete blieb kein Auge

trocken. Die Londoner Synagogenhauptgemeinde versorgte uns mit

Gebetbüchern und Talesim, die wir zum Andenken behalten dürfen. Ich kann

Euch versichern, keiner von uns wird je diesen 'Jom Kippur' vergessen, und

wenn wir auch 100 Jahre alt werden sollten. Die wachthabenden Offiziere

und alle anderen Gefangenen behandelten uns während des Feiertags

mit dem größten Respekt, ja, mit ganz besonderer Höflichkeit, und es

gereichte mir zur großen Genugtuung, dass zwei jüdische Soldaten, die in

Frankreich von den englischen Truppen zu Kriegsgefangenen gemacht wurden,

die Erlaubnis bekamen, in unser Lager hinüber zu kommen, um am

Gottesdienst teilzunehmen. Die Namen derselben sind B. Seelig aus

Vennebeck, Minden in Westfalen und Hermann Baehr aus Haaren (sc.

Stadtteil von Bad Wünnenberg), Kreis Büren. Zum Anbeißen hatten wir

Kaffee, Heringe und Butterbrot - ganz wie zu Hause - und später Suppe,

Braten, Obst und eine lang entbehrte Zigarette." |

| Sc. obiger Brief findet sich auch in

einer Seite

der Website lexikus.de - Kriegsbriefe deutscher und österreichischer

Juden 1914-1918. |

Rabbiner Dr. Max Beermann ist auf das Rabbinat Heilbronn

ernannt worden (1915)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. März 1915: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. März 1915: |

Gedanken zum Chanukkafest von Rabbiner Dr. Max Beermann

(1919)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. Dezember 1919: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. Dezember 1919: |

|

Publikation von Rabbiner Dr. Max Beermann

(1927)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 1. September 1927: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 1. September 1927: |

Rabbiner der

Israelitischen Religionsgesellschaft

Amtseinführung von Dr. Jonas Ansbacher als Rabbiner der

Israelitischen Religionsgesellschaft (1911)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 13. Juli 1911: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 13. Juli 1911: |

Ausschreibung der Stelle eines Rabbiners für die

Israelitische Religionsgesellschaft (1920)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. Juni 1920: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. Juni 1920: |

Rabbiner Dr. Gerson Feinberg wird als Nachfolger von Rabbiner Jonas Ansbacher Rabbiner der Religionsgesellschaft "Adas Jeschurun"

(1920)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. Dezember 1920: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. Dezember 1920: |

Ausschreibung der Rabbinerstelle der Israelitischen

Religionsgesellschaft (1921)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 5. Mai 1921: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 5. Mai 1921: |

Dr. Benno Cohen wird zum Rabbiner der Israelitischen

Religionsgesellschaft gewählt (1921)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Juni 1921: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Juni 1921: |

Aus

der Geschichte der jüdischen Lehrer, Vorbeter und weiterer Kultusbeamten sowie

der Schule

Ausschreibung

der Religionslehrer- und Vorsängerstelle (1862)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. März 1862: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. März 1862:

"Erledigte Religionslehrer- und Vorsängerstelle.

Die Stelle eines Religionslehrers und Vorsängers, der zugleich auch

geprüfter Schächter sein muss, ist demnächst hierorts definitiv zu

besetzen. Mit dieser Stelle ist ein bares Fix-Gehalt von 350 Gulden und

ein Mietgeldaversum von 110 Gulden jährlich nebst den gesetzlichen

Emolumenten verbunden. Befähigte Bewerber haben ihre Gesuche mit den

Zeugnissen innerhalb 3 Wochen hierher franco einzusenden,

erforderlichenfalls zu einem Probevortrag sich einzufinden und

ausländische Bewerber einer Prüfung bei der königlichen israelitischen

Oberkirchenbehörde sich zu unterziehen.

Heilbronn am Neckar, den 20. Februar 1862. Das israelitische

Kirchenvorsteheramt. In dessen Namen: Weimann, k.

Rabbiner." |

Anzeige

von Lehrer Jacob Löwenstein (1863)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. September 1863: "Hauslehrer-Stelle. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. September 1863: "Hauslehrer-Stelle.

Für eine Familie in einer württembergischen Oberamtsstadt am Neckar wird

ein jüdischer Hauslehrer und Erzieher für mehrere Kinder

gesucht. Derselbe müsste wesentlich im Hebräischen und in der Religion

überhaupt zu unterrichten verstehen. Neben völlig freier Station im

Hause würde ein anständiges Salair gegeben und die Reisekosten dahin

vergütet werden. Leistungsfähigkeit im kaufmännischen Fache würde dem

Bewerber zur Empfehlung dienen.

Reflektanten wollen sich sofort in portofreien Briefen wenden

an

Lehrer Löwenstein in Heilbronn am

Neckar." |

Lehrer

Jakob Löwenstein wirbt für seine Schülerpension (1868 / 1869)

Anmerkung: Jakob Löwenstein (geb. 26. Dezember 1819 in Bonfeld,

gest. 15. Januar 1884 in Heilbronn) studierte 1835 bis 1838 am

Lehrerseminar in

Esslingen. Er war 1838 bis 1841 Lehrer in Gerabronn, 1841 bis 1844 in

Korb,

danach in Oedheim,

Weikersheim,

Hohebach und von 1856 bis 1862 in

Oberdorf. Er

bewarb sich erfolgreich auf die obige Ausschreibung der Stelle in Heilbronn, wo

er bis 1882 als Lehrer tätig geblieben ist. Er war seit 30. April 1850 (in

Oedheim) verheiratet mit Dinah geb.

Stern (geb. 6. Oktober 1826 in Oedheim, gest.

22. April 1882 in

Heilbronn). Das Ehepaar hatte zehn Kinder, von denen drei früh verstorben sind.

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 17. Juni 1868: "Heilbronn am Neckar. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 17. Juni 1868: "Heilbronn am Neckar.

Der Unterzeichnete ist durch Veränderungen in seinen

Familienverhältnissen jetzt oder im Herbst dieses Jahres in der Lage,

Zöglinge, welche hier die Kaufmannschaft erlernen oder das Gymnasium oder

die Oberrealschule besuchten wollen, in Pension zu nehmen und deren

Hausarbeiten und religiös-sittliche Erziehung zu überwachen.

Lehrer Löwenstein." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 29. September 1869: "Heilbronn am Neckar. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 29. September 1869: "Heilbronn am Neckar.

Das neue Schuljahr im hiesigen Königlichen Gymnasium und in der

Königlichen Realanstalt beginnt mit der Prüfung der neu eintretenden

Schüler am Donnerstag den 14. Oktober dieses Jahres. - Der Unterzeichnete

ist durch veränderte Familienverhältnisse und den Austritt etlicher

Zöglinge in der Lage wieder einige Pensionäre anzunehmen, welche außer

Kost und Logis auch Anleitung in ihren häuslichen Arbeiten und eine

wünschenswerte Aufsicht über ihr religiös-sittliches Betragen finden

würden.

Löwenstein, israelitischer Lehrer und Vorsänger." |

Ausschreibung

der Stelle des zweiten Vorsängers und Religionslehrers (1873)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. Juni 1873: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. Juni 1873: |

Lehrer

Moritz Dreifus wirbt für seine Schülerpension

(1878)

Anmerkung: Moritz (Moses) Dreifus (geb. 1848 in Richen, Baden, gest. 1924 in

Heilbronn): er unterstützte bereits seit 1873 (vgl. 40-jähriges

Ortsjubiläum 1913, s.u.) den erkrankten Lehrer Löwenstein

bei der Erfüllung seiner Dienstpflichten; 1885 wurde er definitiv angestellt.

Über Jahrzehnte war er Lehrer und Vorsänger in Heilbronn. Er war verheiratet

mit Karoline geb. Löwenthal aus Talheim. Anmerkung: Moritz (Moses) Dreifus (geb. 1848 in Richen, Baden, gest. 1924 in

Heilbronn): er unterstützte bereits seit 1873 (vgl. 40-jähriges

Ortsjubiläum 1913, s.u.) den erkrankten Lehrer Löwenstein

bei der Erfüllung seiner Dienstpflichten; 1885 wurde er definitiv angestellt.

Über Jahrzehnte war er Lehrer und Vorsänger in Heilbronn. Er war verheiratet

mit Karoline geb. Löwenthal aus Talheim. |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. August 1878: "Pension. Israelitische Knaben, Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 21. August 1878: "Pension. Israelitische Knaben,

welche die hiesigen vorzüglichen Lehranstalten besuchen wollen, finden zu

Beginn des neuen Schuljahres (15. Oktober) in meinem Hause Kost und Logis,

elterliche Pflege und Beaufsichtigung bei ihren Hausaufgaben gegen

mäßiges Honorar. Alles Weitere brieflich.

Heilbronn am Neckar, August 1878. M. Dreifus,

Lehrer." |

Beisetzung des Oberlehrers Jakob Löwenstein (1884)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. Februar 1884: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 4. Februar 1884: |

Ausschreibungen der Stelle des

zweiten Religionslehrers (1884 / 1886)

Anmerkung: die Ausschreibung erfolgte nach der Zurruhesetzung von Lehrer

Jakob Löwenstein. Moritz Dreifus (s.u.) wurde erster Lehrer und Vorsänger in

der jüdischen Gemeinde Heilbronn; ihm wurde ein zweiter Religionslehrer

zugeteilt.

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. Februar 1884: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 11. Februar 1884: |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. März 1886: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 8. März 1886: |

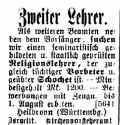

Ausschreibung der Stelle des

zweiten Lehrers, Vorbeters und

Schochet (1901)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 18. Juli 1901: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 18. Juli 1901: |

| |

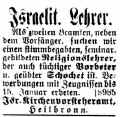

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 16. Dezember 1901: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 16. Dezember 1901: |

40-jähriges Ortsjubiläum von Kantor und Lehrer

Moritz Dreifus (1913)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 31. Dezember 1913: "Heilbronn. Kantor und Lehrer Moritz

Dreyfus (Dreifus) feiert am 1. Januar sein 40-jähriges Jubiläum als

Beamter der hiesigen jüdischen Gemeinde. Herr Dreyfus ist ein

hervorragender Chason (Kantor), ein tüchtiger Lehrer und ein seelenguter

Mensch, dem die Erfüllung von Liebestätigkeiten stets höchste Aufgabe

war." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 31. Dezember 1913: "Heilbronn. Kantor und Lehrer Moritz

Dreyfus (Dreifus) feiert am 1. Januar sein 40-jähriges Jubiläum als

Beamter der hiesigen jüdischen Gemeinde. Herr Dreyfus ist ein

hervorragender Chason (Kantor), ein tüchtiger Lehrer und ein seelenguter

Mensch, dem die Erfüllung von Liebestätigkeiten stets höchste Aufgabe

war." |

Ausschreibung

der Stelle eines Rabbiners oder Lehrers bei der

Israelitischen Religionsgesellschaft (1922)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 26. Oktober 1922: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 26. Oktober 1922: |

Ausschreibung der Stelle des Synagogenverwalters und

Schochet (1923)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 16. August 1923: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 16. August 1923: |

Oberlehrer

und Kantor Isy Krämer (Lehrer in Heilbronn von 1903 bis 1939)

Oberlehrer

Isy Krämer (geb. 9. August 1877 in Mönchsroth,

gest. 16. April 1963 in Brooklyn): wirkte seit 1903 36 Jahre lang als

Lehrer und Vorsänger in Heilbronn. Er erteilte den Unterricht an den

höheren Schulen und später auch am Lehrerseminar zusammen mit dem

jeweiligen Rabbiner. Er war nebenher Musikkritiker (u.a. in der

"Heilbronner Zeitung" und bei der "Neckar-Zeitung"),

war zeitweise in der Theaterkommission des Gemeinderates der Stadt

Heilbronn. Nach 1933 hat er sich um die Auswanderung seiner

Glaubensgenossen Verdienste erworben. Er selbst emigrierte 1939 nach Frankreich,

später nach Amerika. Er war verheiratet mit Julie geb. Würzburger (geb.

12. April 1888 in Heilbronn). Krämer war eng befreundet mit dem späteren

Bundespräsidenten Dr. Theodor Heuss. Oberlehrer

Isy Krämer (geb. 9. August 1877 in Mönchsroth,

gest. 16. April 1963 in Brooklyn): wirkte seit 1903 36 Jahre lang als

Lehrer und Vorsänger in Heilbronn. Er erteilte den Unterricht an den

höheren Schulen und später auch am Lehrerseminar zusammen mit dem

jeweiligen Rabbiner. Er war nebenher Musikkritiker (u.a. in der

"Heilbronner Zeitung" und bei der "Neckar-Zeitung"),

war zeitweise in der Theaterkommission des Gemeinderates der Stadt

Heilbronn. Nach 1933 hat er sich um die Auswanderung seiner

Glaubensgenossen Verdienste erworben. Er selbst emigrierte 1939 nach Frankreich,

später nach Amerika. Er war verheiratet mit Julie geb. Würzburger (geb.

12. April 1888 in Heilbronn). Krämer war eng befreundet mit dem späteren

Bundespräsidenten Dr. Theodor Heuss. |

Oberlehrer

Isy Krämer wurde als Mitglied der Theaterkommission der Stadt gewählt (1929)

Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"

vom 15. Februar 1929: "Heilbronn. (Aus dem Gemeindeleben).

Der neugewählte Gemeinderat hiesiger Stadt hat am 24. Januar in seiner

ersten Sitzung den Oberlehrer Isy Krämer unserer jüdisch-liberalen

Gemeinde als Mitglieder der Theaterkommission gewählt. Kurz vorher wurde

er vom Oberbürgermeister Herrn Prof. Bentinger aufgefordert, in das im

Navi Verlag erschienene Stadtbuch über das Heilbronner Musikleben einen

Beitrag zu liefern, dem Wunsche er auch nachkam." Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung"

vom 15. Februar 1929: "Heilbronn. (Aus dem Gemeindeleben).

Der neugewählte Gemeinderat hiesiger Stadt hat am 24. Januar in seiner

ersten Sitzung den Oberlehrer Isy Krämer unserer jüdisch-liberalen

Gemeinde als Mitglieder der Theaterkommission gewählt. Kurz vorher wurde

er vom Oberbürgermeister Herrn Prof. Bentinger aufgefordert, in das im

Navi Verlag erschienene Stadtbuch über das Heilbronner Musikleben einen

Beitrag zu liefern, dem Wunsche er auch nachkam." |

Oberlehrer

und Kantor Karl Kahn (Lehrer in Heilbronn bis 1941)

| Karl Kahn (geb. 26. Dezember 1890 in Hollenbach,

umgekommen in Auschwitz): studierte von 1905 bis 1908 am Lehrerseminar in

Esslingen; war zunächst (bereits um 1922) Lehrer in Stuttgart, ab 1924 bis 1941 in Heilbronn; wurde 1942 von Stuttgart aus nach Theresienstadt

deportiert, Transportleiter mit Theodor Rothschild; von dort 1944 nach

Auschwitz, wo er und seine Frau Rita geb. Meyer (geb. 1906 in

Bibra)

ermordet wurden. http://stolpersteine-heilbronn.de/list/wollhausstr-40.html |

Lehrer Karl Kahn, Sohn von Hirsch Kahn in Hohebach,

wurde im Krieg mit dem Eisernen Kreuz I ausgezeichnet (1918)

Anmerkung: Der im Text genannte Handelsmann Hirsch Kahn ist am 17. Juli 1849 in

Hollenbach geboren als Sohn des Handelsmannes Abraham Kahn und der Sara geb.

Hess. Er heiratete am 15. Mai 1873 in Mergentheim Malchen geb. Neumann, eine am

8. Juli 1851 in Nagelsberg geborene Tochter des Hirsch Neumann und der Mina geb. Feldenheimer. Die beiden hatten zehn Kinder, von denen zwei früh verstorben

sind. Hirsch Kahn verzog (mit Frau und vermutlich noch einem Teil der Kinder) im

Jahr 1900 nach Hohebach. Der Sohn Karl Kahn ist 1890 noch in Hollenbach

geboren, studierte 1905 bis 1908 am Lehrerseminar Esslingen, war zunächst Lehrer

in Stuttgart, ab 1924 in Heilbronn. Er wurde in Auschwitz ermordet, nachdem er

1942 nach Theresienstadt deportiert wurde, vgl. http://stolpersteine-heilbronn.de/list/wollhausstr-40.html.

Artikel im "Israelitischen

Familienblatt" vom 5. September 1918: "Jüdische Ritter des

Eisernen Kreuzes erster Klasse. 1. Leutnant Oskar Herz

(inzwischen gefallen). Sohn des Lehrers Herrn Joseph Herz,

Ittlingen. 2. Vizefeldwebel

Albert Grünebaum, Sohn des Herrn Heinrich Grünebaum, Offenbach-Bürgel.

3. Flugzeugführer Unteroffizier Siegfried Heimann, Sohn der Witwe

Frau Clothilde Heimann.

Oberdorf-Bopfingen. 4. Oberarzt Dr. Philipp Roos, Düsseldorf.

5. Feldhilfsarzt Walter Röttgen. Sohn des verstorbenen Herrn N. L.

Röttgen, Wattenscheid. 6. Gefreiter Kurt Horwitz, Sohn des

Metzgermeisters Herrn Sally Horwitz, Bünde i. W. 7.

Flieger-Unteroffizier Hans Lustig, Sohn des Herr Simon Lustig,

Radzionskau Oberschlesien. 8. Unteroffizier E. Unger, Sohn des

Sanitätsrats Herrn Dr. Unger, Kurnik i. Posen. 11. Leutnant der

Reserve Emil Kraemer, Sohn des Kantors Herrn Simon Krämer,

Ansbach in Bayern. 16. Leutnant

Kurt Eichenberg, Sohn des verstorbenen Getreidehändlers Herrn Siegfried

Eichenberg, Göttinqen. 11. Leutnant der Reserve Karl J. Kahn,

Lehrer und Kantor in Stuttgart, Sohn des Herrn Hirsch Kahn, Hohebach.

12. Feldhilfs- und stellvertretender Bataillonsarzt August Watermann,

Sohn des Herrn S. Watermann, Marienhafe Ostfriesland. 14. Stabs- und

Regimentsarzt Dr. Julius Peiser, Sohn des Herrn Alex Peiser, Posen.

15. Vizewachtmeister Assessor Friedrich Caro, Sohn des Herrn

Siegfried Caro, Berlin. 16. Vizefeldwebel und Offiziersaspirant

Ernst Löwenstein, Sohn des Mühlenbesitzers Herr Felix Löwenstein,

Steinheim in Westfalen". Artikel im "Israelitischen

Familienblatt" vom 5. September 1918: "Jüdische Ritter des

Eisernen Kreuzes erster Klasse. 1. Leutnant Oskar Herz

(inzwischen gefallen). Sohn des Lehrers Herrn Joseph Herz,

Ittlingen. 2. Vizefeldwebel

Albert Grünebaum, Sohn des Herrn Heinrich Grünebaum, Offenbach-Bürgel.

3. Flugzeugführer Unteroffizier Siegfried Heimann, Sohn der Witwe

Frau Clothilde Heimann.

Oberdorf-Bopfingen. 4. Oberarzt Dr. Philipp Roos, Düsseldorf.

5. Feldhilfsarzt Walter Röttgen. Sohn des verstorbenen Herrn N. L.

Röttgen, Wattenscheid. 6. Gefreiter Kurt Horwitz, Sohn des

Metzgermeisters Herrn Sally Horwitz, Bünde i. W. 7.

Flieger-Unteroffizier Hans Lustig, Sohn des Herr Simon Lustig,

Radzionskau Oberschlesien. 8. Unteroffizier E. Unger, Sohn des

Sanitätsrats Herrn Dr. Unger, Kurnik i. Posen. 11. Leutnant der

Reserve Emil Kraemer, Sohn des Kantors Herrn Simon Krämer,

Ansbach in Bayern. 16. Leutnant

Kurt Eichenberg, Sohn des verstorbenen Getreidehändlers Herrn Siegfried

Eichenberg, Göttinqen. 11. Leutnant der Reserve Karl J. Kahn,

Lehrer und Kantor in Stuttgart, Sohn des Herrn Hirsch Kahn, Hohebach.

12. Feldhilfs- und stellvertretender Bataillonsarzt August Watermann,

Sohn des Herrn S. Watermann, Marienhafe Ostfriesland. 14. Stabs- und

Regimentsarzt Dr. Julius Peiser, Sohn des Herrn Alex Peiser, Posen.

15. Vizewachtmeister Assessor Friedrich Caro, Sohn des Herrn

Siegfried Caro, Berlin. 16. Vizefeldwebel und Offiziersaspirant

Ernst Löwenstein, Sohn des Mühlenbesitzers Herr Felix Löwenstein,

Steinheim in Westfalen". |

|