|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Links: Sederteller im Stadtmuseum Crailsheim

Links: Sederteller im Stadtmuseum Crailsheim

(Foto: Roland Bauer)

Crailsheim (Kreis

Schwäbisch Hall)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zur Markgrafschaft Ansbach gehörenden

Crailsheim bestand eine jüdische Gemeinde zunächst im Mittelalter. Die

Judenverfolgung während der Pestzeit 1349 vernichtete die Gemeinde. 1383 wird

Salman aus Crailsheim in Rothenburg

genannt.

Mit wenigen Unterbrechungen gab es auch in den folgenden Jahrhunderten Juden in

der Stadt.

Im 18. Jahrhundert war die jüdische Gemeinde Crailsheims eine der

wohlhabenden jüdischen Gemeinden der Markgrafschaft. 1714 waren 16 jüdische

Familien in der Stadt; 1752 wurden 78 jüdische Einwohner gezählt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1808 85 jüdische Einwohner, 1824 123 (4,6 % von insgesamt 2.688

Einwohnern), 1843 168, 1880 288 (6,2 % von insgesamt 4.642 Einwohnern), höchste

Zahl jüdischer Einwohner um 1910 mit 325 Personen (5,3 % von insgesamt 6.101

Einwohnern).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.),

daneben das jüdische Gemeindehaus mit einer Gemeindebibliothek, eine Schule,

ein rituelles Bad und ein Friedhof.

Von 1835 bis 1923 bestand eine Israelitische Volksschule, danach noch eine

Religionsschule. Sie war zunächst in einem gemieteten Haus untergebracht, bis

1839 eine Haushälfte gekauft und zur Schule umgebaut werden konnte. Zur

Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt,

der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Bis 1835 hatte man in Salomon

Crailsheimer noch einen Ortsrabbiner in der Stadt, der jedoch auf Grund der

geforderten Prüfungen sein Amt nicht weiter ausüben konnte/wollte (gest.

1847). Die Gemeinde gehörte zum Rabbinat Braunsbach,

das 1900 beziehungsweise 1914 nach Schwäbisch

Hall verlegt wurde.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Heinrich Goldstein

(1897-1918), Moritz Metzger (1888-1918), Julius Hallheimer (1895-1916), Sigmund

Schloßberger (1894-1916), Willy Heinsfurter. Der Kriegsfreiwillige Friedrich

Loeb (Leutnant) wurde mit dem Eisernen Kreuz I ausgezeichnet. Von Therese Krämer

in Crailsheim standen acht Söhne im Feld.

Um 1925, als zur Gemeinde 196 Personen gehörten (3,1 % von 6.420), waren

die Gemeindevorsteher Lazarus Haenlein Goldstein, Berthold Stein, Josef Wochenmark, Berthold

Rosenfeld und Samuel Friedmann. Als Lehrer war Josef Wochenmark in der Gemeinde

angestellt (bis Ende 1924, danach war Wochenmark Lehrer in Tübingen), als

Schochet, Gemeindepfleger und Synagogenverwalter war Hermann Levy tätig

(gestorben 1927). An jüdischen Vereinen

gab es den Verein Zorche Zibur (bzw. Zorki Hazibor), den Wohltätigkeitsverein

Gemilus Chasodim (1924 unter Leitung von Emanuel Rosenfeld), den Wohltätigkeitsverein

Bikur Cholim (1924 unter Leitung von Hermann Helb) und den Israelitischen

Frauenverein (gegründet 1844, 1924 unter Leitung von Julie Goldstein, 1932

unter Leitung von Pauline Kohn mit 63 Mitgliedern; Zwecke und Arbeitsgebiete:

Unterstützung Hilfsbedürftiger, Witwen- und Waisenunterstützung sowie

Bestattungswesen). Die beiden Wohltätigkeitsvereine fusionierten nach 1925 zum Israelitischen

Wohltätigkeits- und Krankenpflegeverein Chewra Gemilus Chasodim und Bikur

Cholim (1932 unter Leitung von David Stein, Kapellengasse 6 mit 57

Mitglieder; Zweck und Arbeitsgebiete: Unterstützung Hilfsbedürftiger,

Krankenpflege und Bestattungswesen). 1932 war Gemeindevorsteher Samuel

Friedmann, Religionslehrer war inzwischen Wilhelm Kahn (1933 in Nachfolge

von Lehrer Salli Silbermann von Laupheim nach Crailsheim gekommen). Dieser erteilte

im Schuljahr 1931/32 19 Kindern den Religionsunterricht.

Im wirtschaftlichen Leben der Stadt spielten Juden bis um 1933 eine wichtige

Rolle. An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handels-, Gewerbe- und

Dienstleistungsbetrieben im Besitz jüdischer Familie/Personen sind bekannt

(wichtiger Hinweis: die Adressen von Anfang der 1930er-Jahre stimmen

zu einem größeren Teil nicht mehr, da nach der Kriegszerstörung Crailsheims

die wieder aufgebauten Gebäude oft eine andere Hausnummer erhalten haben):

Vermittlungskorrespondenzbüro Salomon Adler (Goldbacher Straße 2).

Haushandlung mit Schuhwaren Sofie Adler, Inh. A. Adler (Karlstraße 9),

Maschinenstickerei, Teeverkauf usw. Klara Bär (Adam-Weiß-Straße 6),

Textilwaren Josef Böhm (Karlstraße 9 und Ringgasse 7), Woll- und

Manufakturwaren Moses Eppstein (Schweinemarktplatz 8), Viehhandlung Max Essinger

(Karlstraße 4), Kleider- und Tuchhandlung Sam/Dina Friedmann (Lange Straße

39), Viehhandlung Josef und Julius Goldstein (Schmale Straße 6), Wurstwaren,

Kaffee-, Tee- und Geflügelhandlung Paula Goldstein (Webergasse 12),

Schlachtviehverkauf Julius Gutmann (Lange Straße 64), Viehhandlung Karl

Hallheimer (Untere Ludwigstraße 4), Reisevertreter Bernhard Heinemann

(Schulstraße 24), Putzgeschäft Hermann Heinemann (Karlstraße 17),

Viehhandlung Albert Heinsfurter (Schulstraße 9), Wurstwaren, Pflanzenfette u.a.

Ida Heinsfurter (Ringgasse 17), Seifen- Oel- und Fetthandlung Hermann Hilb

(Ratsgasse 3), Tabakwarenhandlung, Zuckerwaren Nathan Kohn (Wilhelmstraße 19),

Großhandlung mit Leder, Häuten, Fellen, Branntweinbrennerei Nathan Landauer

(Kronprinzenstraße 29, Lagerhalle und Branntweinbrennerei in der Unteren

Ludwigstraße), Zigarrengroßhandlung Julius Levi (Schulstraße 26),

Damenschneiderin Flora Levy (Fronbergstraße 14), Wein-, Mehl- und

Landesproduktenhandlung Mezger & Stein, Inh. Nathan Mezger und David Stein

(Kapellengasse 6), Viehhandlung Louis Mezger (Gartenstraße 12), Metzgerei Max

Mezger (Hirschstraße 7), Landesprodukten- und Wollhandlung Rosenfeld &

Cie., Inh. Bert Rosenfeld und Ludwig Dreyfuß (Wilhelmstraße 25), Bäckerei

Moses Rosenthal (Schweinemarktplatz 1), Manufakturwaren Julius Schlesinger, Inh.

Sidonie Schlesinger und Erich Freund (Wilhelmstraße 2), Viehhandlung Simon

Schloßberger (Lange Straße 11), Eisen- und Farbwarenhandlung Albert Stein

(Wilhelmstraße 15), Eisen- und Farbwarengeschäft Brüder Stein, Inh. Mathilde,

Bernhard und Alfred Stein (Lange Straße 9), Kolonialwarengeschäft, Maschinen-

und Fahrzeughandlung, Altmetallhandlung Siegfried Stein (Wilhelmstraße 21),

Grundstücksvermittlung Aron Strauß (Karlstraße 35); ferner der praktische

Arzt Dr. Max Königsberger (Bahnhofstraße 22, heute Gebäude Bahnhofstraße 32).

Die Gebäude wurden fast durchweg

kriegszerstört.

1933 wurden 160 jüdische Einwohner gezählt (2,5 % von 6.444

Einwohnern). In den folgenden Jahren ging ihre Zahl auf Grund der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Repressalien und der Entrechung

weiterhin stark zurück. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die

Inneneinrichtung der Synagoge demoliert (s.u.), jüdische Männer wurden

verhaftet und in das KZ Dachau verschleppt. Hier starb Berthold Stein an den

Folgen der erlittenen Misshandlungen. Im Juli 1939 wurde die jüdische Gemeinde

aufgelöst. Die letzten jüdischen Crailsheimer wurden 1941/42 deportiert.

Von den in Crailsheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Salomon Adler (1882),

Adolf Arnstein (1901), Mathilde Bechhöfer (1879), Sara Berger geb. Beretz

(1889), Josef Böhm (1886), Zilli Elkan geb. Fuchs (1877), Berta Emanuel geb.

Mandelbaum (1875), Alice Essinger (1908), Jacob Essinger (1850), Max Essinger

(1880), Selma Essinger geb. Löwenberger (1883), Paula Feuchtwanger geb. Stern

(1891), Dina Friedmann geb. Berny (1881), Lina Marie Friedmann (1871), Mina (Minny)

Friedmann (1882), Toni Friedmann (1907), Erwin Goldstein (1888), Hugo Goldstein

(1880), Irma Goldstein (1897), Josef Goldstein (1875), Lazarus Goldstein (1855),

Max Goldstein (1899), Paula Goldstein geb. Bierig (1874), Sara Sophie Goldstein

(1885), Max Grünsfelder (1876), Heinz Gundelfinger (1932), Carl Hallheimer

(1891), Emma Hallheimer geb. Bär (1871), Hedwig Hallheimer geb. Ottenheimer

(1896), Hermann Julius Hallheimer (1896), Samuel Hallheimer (1895), Sigmund

Hallheimer (1889), Rosa Hechinger geb. Freundlich (1866), Wilhelm Heinsfurter

(1883), Amalie Hilb geb. Strauß (1874), Hermann Hilb (1877), Natalie Nanette

Israel geb. Stein (1869), Hedwig Kirchheimer geb. Heller (1883), Jacob

Levenbach (1910), Fritz Levi (1901), Hugo Heinrich Levi (1887), Jenny Levi geb.

Kleemann (1871), Sidonie Lewin geb. Königsberger (1876), Franziska Mandelbaum

(1876), Max Mandelbaum (1881), Beate Metzger (1920), Louis Metzger (1885),

Louise Metzger geb. Frieden (1900), Jakob Oppenheim (1871), Emma Ottenheimer

geb. Straus (1871), Cilli Plaut geb. Stern (1887), Thekla Reis geb. Goldstein

(1884), Abraham Rolef (1880), Bertha Rolef geb. Kahn (1883), Bona Berta

Rosenfeld (1907), Max Rosenfeld (1908), Sophie Rosenfeld (1904), Julie

Rosenheimer geb. Friedmann (1876), Clementine Rosenthal geb. Bamberger (1889),

Moses Rosenthal (1878), Rosa Rosenthal geb. Berliner (1875), Babette Schloßberger

geb. Kohn (1856), Bertha Schlüsselblum (1862), Josef Schmitz (1902), Sally

Schmitz (1940), Sibilla Schmitz geb. Nathan (1901), Siegfried Schönfrank

(1898), Frieda Seemann geb. Friedmann (1877), Meta Simon geb. Goldstein (1886),

Mina Simon geb. Kahn (1862; siehe Informationen zu "Stolperstein"

in Bingen), Adolf Stein (1880), Berthold Stein (1871), David

Stein (1872), Mathilde Stein geb. Löwenstein (1883), Mina Stein (1904), Jakob

Steiner (1882), Bernhard Stern (1889), Fanny Stern geb. Mandelbaum (1870), Zilly

(Zerline) Strauß (1887), Emilie Ullmann geb. Goldstein (1872), Amalie

Weinberger geb. Mandelbaum (1875), Thekla Wolf geb. Mandelbaum (1878).

Zur Geschichte der Betsäle/der Synagogen

Über mittelalterliche

Einrichtungen ist nichts bekannt. Im 15. Jahrhundert gab es auf Grund der

relativ kleinen Zahl von Juden höchstens einen Betsaal. 1462 wollten die

Crailsheimer Juden mit Erlaubnis der Stadt auswärtige Juden einladen, um zur

Feier des Laubhüttenfestes die notwendige Zehnzahl männlicher Beter für den

Gottesdienst zu erreichen, was erst auf Grund einer Genehmigung der Regierung in

Ansbach möglich war.

Im 17. Jahrhundert bestanden Betstuben in privaten jüdischen

Häusern. Erstmals wissen wir von einer solchen Stube (erste Judenschule, um

1600 bis um 1630) im Haus des 1596 in Crailsheim aufgenommenen Juden Gabriel

an der Stadtmauer. 1604 drohte Gabriel die Ausweisung aus der Stadt, nachdem

bekannt geworden war, dass er in seinem Haus heimlich Gottesdienste abhielt und

dazu zahlreiche Juden aus der Nachbarschaft einlud. Während des Dreißigjährigen

Krieges war das Haus des Gabriel an einen Christen verkauft, nach dem Krieg

jedoch von einem Juden zurückerworben worden. Seit etwa 1635 hört man von

Gottesdiensten im Haus des Elias in der Innenstadt unweit der Liebfrauenkapelle

auf dem Markt (am Südende des heutigen Karlsplatzes; zweite Judenschule, um

1635 bis 1695). 1664 begann Elias, ohne den Stadtrat zu informieren oder

eine Genehmigung einzuholen, mit einem Anbau an sein Haus. Das Gerücht ging um,

dass in diesem Anbau eine Synagoge eingerichtet werden sollte. Die Stadt wies

die Judenschaft an, ihre Schule wieder in dem alten Haus des Gabriel an der

Stadtmauer zu halten, was jedoch vermutlich nicht umgesetzt wurde. 1671 starb

Elias; sein Haus erhielt sein Sohn Gabriel, der 1683 starb. Nachdem nun das

Haus, in dem sich immer noch der Betsaal befand, in den Besitz der jüdischen

Gemeinde überging, ließ diese das Haus 1695 abbrechen, um eine Synagoge an

dessen Standort bauen zu können. Drei Jahre musste die jüdische Gemeinde

jedoch erfolglos um die Genehmigung eines solchen Synagogenbaus ringen. Nachdem

der Bau nicht genehmigt worden war, begann die Gemeinde ohne Genehmigung mit dem

Einbau eines Betsaales im dritten Stock des Haus von Abraham Braunsbacher. Es

war das Haus, das über die Stadtmauer hinausragte und schon den ersten Betsaal

beherbergt hatte. Im Horlandschen Stadtplan von 1738 trägt es die Nummer 138.

Es lag an der von der Ziegelgasse abzweigenden Ringgasse (Ringgasse 1, hinter

den heutigen Gebäuden Karlstraße 25 und 27, jetzt Lager der Buchhandlung

Bauer). 1698 wurde der Einbau nachträglich von der Stadt genehmigt. So war auch

die dritte Judenschule (1698 bis 1745) in Crailsheim eine

Zimmersynagoge; sie wurde einige Jahre später ausgemalt wie die im Hällisch-Fränkischen

Museum in Schwäbisch Hall erhaltene Unterlimpurger

Synagoge. Nun wurde auch ein Vorsänger angestellt, der zugleich als Schächter

und Schulklopfer fungierte. Nach dem Bau einer Synagoge 1745 wurde das Haus des

Betsaals (im Horlandschen Stadtplan 1738 als "Synagoge" bezeichnet)

vermutlich verkauft; der Betsaal mit seinen Ausmalungen blieb bis ins 20.

Jahrhundert hinein erhalten). Das Gebäude wurde 1945 kriegszerstört.

Nach 1750 bemühte sich die jüdische Gemeinde

erneut um den Bau einer Synagoge. Angeblich herrschte im Haus des bisherigen

Betsaales an der Stadtmauer wegen einer nahegelegenen Scheune Brandgefahr. Ein

Bauplatz für die Synagoge war an Stelle einer abgebrochenen Scheune in der Küfergasse

(Küfergasse 5, heute: Adam-Weiß-Straße 5) vorhanden. Dennoch dauerte es

nochmals einige Jahre, bis der Bau der Synagoge verwirklicht werden könnte. Das

genaue Baudatum ist nicht bekannt, vermutlich 1782/83. Jedenfalls konnte

seit 1783 das Gebäude genützt werden.

1863 wurde die Synagoge vergrößert und grundlegend

umgestaltet. Vor allem der Raum der Frauen hatte sich in den Jahren zuvor als völlig

unzureichend erwiesen. Nach Vorplanungen des Werkmeisters Häfner hatte Baurat

Adolf Wolff, der auch die Synagoge in Stuttgart

erbaut hatte, die Pläne erstellt und die Umbaumaßnahmen geleitet. Es wundert

nicht, dass daher 1863 in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums“ die

Crailsheimer Synagoge als "dem Stuttgarter israelitischen Tempel nachgebildet"

bezeichnet wurde. Besondere Verdienste um die Restaurierung kamen dem

Rechtskonsulenten Dr. Hirschmann zu. Die Renovierung, der Einbau einer Mikwe und

die Einrichtung eines weiteren Schulzimmers im Schulhaus kosteten 3.341 Gulden,

an denen sich der Staat mit 440 Gulden beteiligte. Der Hauptbetrag wurde durch

eine Umlage auf die Gemeindeglieder sowie durch Aufnahme eines Darlehens

erbracht. Die Einweihung der restaurierten Synagoge war am 4. September 1863

durch Rabbiner Menco Berlinger aus Braunsbach.

Die Staats-, Gemeinde- und Kirchenbeamten der Stadt nahmen an der Feier teil und

"die ganze Bürgerschaft des freundlichen Frankenstädtchens bekundete einmütig

ihre freudige Stimmung an dem frohen Ereignisse der jüdischen Mitbürger"

(Allgemeine Zeitung des Judentums). Mit der Einweihung wurde auch die

Stuttgarter Liturgie mit deutschem Gebet, geregeltem Chorgesang und Orgel- bzw.

Harmoniumbegleitung in der Crailsheimer Synagoge eingeführt.

Einweihung der neu restaurierten Synagoge (1863)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. September 1863: "Württemberg, 13. September (1863).

Am Freitag, den 4. September dieses Jahres wurde in Crailsheim die

Einweihung der neurestaurierten Synagoge festlich begangen. Das Bethaus

ist dem Stuttgarter Israelitischen Tempel nachgebildet, auch die

Stuttgarter Liturgie mit geregeltem Chorgesang unter Orgelbegleitung ist

eingeführt. Die religiöse Feier wurde durch Herrn Rabbiner Berlinger aus

Braunsbach geleitet. Die Predigt

über Psalm 122,1: 'Ich freue mich mit denen, die zu mir sprechen: Ins

Haus des Ewigen lasset uns gehen', war wohl durchdacht und nach Inhalt und

Form schön ausgeführt. Das Verdienst der Synagogenrestauration im

äußeren Bau wie im inneren Kultus gebührt hauptsächlich dem Herrn

Rechtskonsulenten Dr. Hirschmann, der mit warmem Eifer sich für das

Judentum und dessen gottesdienstlichen Kultus interessiert. Die Teilnahme

der Staats-, Gemeinde- und Kirchenbeamten an der religiösen Feier war

allgemein und die ganze Bürgerschaft des freundlichen Frankenstädtchens

bekundete einmütig ihre freudige Stimmung an dem frohen Ereignisse der

jüdischen Mitbürger." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. September 1863: "Württemberg, 13. September (1863).

Am Freitag, den 4. September dieses Jahres wurde in Crailsheim die

Einweihung der neurestaurierten Synagoge festlich begangen. Das Bethaus

ist dem Stuttgarter Israelitischen Tempel nachgebildet, auch die

Stuttgarter Liturgie mit geregeltem Chorgesang unter Orgelbegleitung ist

eingeführt. Die religiöse Feier wurde durch Herrn Rabbiner Berlinger aus

Braunsbach geleitet. Die Predigt

über Psalm 122,1: 'Ich freue mich mit denen, die zu mir sprechen: Ins

Haus des Ewigen lasset uns gehen', war wohl durchdacht und nach Inhalt und

Form schön ausgeführt. Das Verdienst der Synagogenrestauration im

äußeren Bau wie im inneren Kultus gebührt hauptsächlich dem Herrn

Rechtskonsulenten Dr. Hirschmann, der mit warmem Eifer sich für das

Judentum und dessen gottesdienstlichen Kultus interessiert. Die Teilnahme

der Staats-, Gemeinde- und Kirchenbeamten an der religiösen Feier war

allgemein und die ganze Bürgerschaft des freundlichen Frankenstädtchens

bekundete einmütig ihre freudige Stimmung an dem frohen Ereignisse der

jüdischen Mitbürger." |

Für die

Renovierung der Synagoge gibt es einen Zuschuss aus der Staatskasse (1865)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Januar 1865: "Württemberg. Die jüngste Zeit brachte

wieder schöne Beweise, wie in unserem Lande die Israeliten nicht bloß

gesetzlich emanzipiert sind, sondern in allen Branchen des Lebens auch

wirklich als gleichberechtigte Bürger behandelt werden. So erhielten die

Gemeinden Crailsheim und Oedheim

zur Renovation ihrer Synagogen aus der Staatskasse einen Beitrag von 450

fl. resp. 500 fl. - d.u. etwa 12 1/2 % des Bauaufwands, und der

israelitische Schullehrer in Crailsheimer, Herr Rosenthal, wurde mit einer

Anzahl christlicher Kollegen einer für das Jahr 1864/65 von der

Königlichen Oberschulbehörde ausgesetzten Belohnungen für würdig

erkannt." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Januar 1865: "Württemberg. Die jüngste Zeit brachte

wieder schöne Beweise, wie in unserem Lande die Israeliten nicht bloß

gesetzlich emanzipiert sind, sondern in allen Branchen des Lebens auch

wirklich als gleichberechtigte Bürger behandelt werden. So erhielten die

Gemeinden Crailsheim und Oedheim

zur Renovation ihrer Synagogen aus der Staatskasse einen Beitrag von 450

fl. resp. 500 fl. - d.u. etwa 12 1/2 % des Bauaufwands, und der

israelitische Schullehrer in Crailsheimer, Herr Rosenthal, wurde mit einer

Anzahl christlicher Kollegen einer für das Jahr 1864/65 von der

Königlichen Oberschulbehörde ausgesetzten Belohnungen für würdig

erkannt." |

Gottesdienstliche "Reformen" im

Blick auf eine gemeinsame Konfirmation anstelle der Bar Mizwa-Feier in

Crailsheim (1870)

Anmerkung: 1831 wurde die Konfirmation in den

württembergischen israelitischen Gemeinden nach Vorbild der evangelischen

Konfirmationen eingeführt. Die meisten der jüdischen Landgemeinden

konnten sich damit wenig anfreunden und zogen weiterhin die traditionelle

Bar-Mizwa-Feier vor. In Crailsheim waren die liberalen Kräfte in der

Mehrheit, hier wurde der "Reformgottesdienst mit Harmonium" in der

Synagoge eingeführt.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Juni 1870:

"Talheim Rabbinats Heilbronn, 20. Mai (1870). Auch hier zeigt sich,

wie am Sitze des Rabbinats, die erste Weigerung, Kinder konfirmieren, das

heißt an dem Weiheakt in der Synagoge teilnehmen zu lassen, nachdem das

Kultusministerium diese Teilnahme nach dem Grundsatze der

Gewissensfreiheit bekanntlich in das Belieben der Eltern gestellt hat. In

Heilbronn schlossen sich am vorigen Sabbat unter 14 Schülern zwei

Mädchen von diesem Akte aus, und hier ist es ein Kind, dessen Eltern

glauben, ohne Konfirmation doch ein guter Jude sein zu können. Die

Rabbiner fürchten mit Recht, die Exempel könnten im folgenden Jahre

größere Nachahmung finden. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Juni 1870:

"Talheim Rabbinats Heilbronn, 20. Mai (1870). Auch hier zeigt sich,

wie am Sitze des Rabbinats, die erste Weigerung, Kinder konfirmieren, das

heißt an dem Weiheakt in der Synagoge teilnehmen zu lassen, nachdem das

Kultusministerium diese Teilnahme nach dem Grundsatze der

Gewissensfreiheit bekanntlich in das Belieben der Eltern gestellt hat. In

Heilbronn schlossen sich am vorigen Sabbat unter 14 Schülern zwei

Mädchen von diesem Akte aus, und hier ist es ein Kind, dessen Eltern

glauben, ohne Konfirmation doch ein guter Jude sein zu können. Die

Rabbiner fürchten mit Recht, die Exempel könnten im folgenden Jahre

größere Nachahmung finden.

Nachträglich erfahren wir, dass auch in

Lehrensteinsfeld, dem ehemaligen

diesseitigen Rabbinatssitz, alle Eltern der diesjährigen Konfirmanden

sich weigern, ihre Kindern konfirmieren zu lassen. Im Braunsbacher

Rabbinatssprengel haben sämtliche Gemeinden des Bezirks die Vornahme des Konfirmationsaktes

verweigert bis auf die Stadtgemeinde Crailsheim, wo auch Reformgottesdienst

mit Harmonium eingeführt ist. Man sieht hieraus, wie wenig dieses

christliche Institut der Konfirmation in den jüdischen Gemeinden Wurzel

zu fassen vermochte, obgleich es schon seit 1831 zwangsweise in

Württemberg existiert und wie der erste Hauch der Freiheit wegfegt, was

vier Jahrzehnte nur durch kirchliche Gewalt sich zu erhalten

vermochte." |

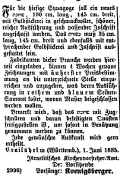

Ein neuer

Toraschreinvorhang (Parochet) soll angeschafft werden (1885)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Juni 1885: "Für die hiesige Synagoge soll ein neues Parochet,

190 cm lang, 145 cm breit, mit Goldstickerei in geschmackvoller, schöner,

reicher Ausführung und passender Inschrift angeschafft werden. Das

Kaporet muss 35 cm lang, 145 cm breit und ebenfalls mit entsprechender

Goldstickerei und Inschrift ausgestattet sein. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Juni 1885: "Für die hiesige Synagoge soll ein neues Parochet,

190 cm lang, 145 cm breit, mit Goldstickerei in geschmackvoller, schöner,

reicher Ausführung und passender Inschrift angeschafft werden. Das

Kaporet muss 35 cm lang, 145 cm breit und ebenfalls mit entsprechender

Goldstickerei und Inschrift ausgestattet sein.

Fabrikanten dieser Branche werden hiermit eingeladen, binnen 4 Wochen

genaue Zeichnungen mit äußerster Preisbestimmung an die unterzeichnete

Stelle einzureichen und anzugeben, was deren Ausführung in rotem und

blauem Seiden-Samt kostet, wovon Muster beigeschlossen werden.

Bemerkt wird, dass das Parochet mit Zugschnüren und daran befestigten

Quasten fertig zu stellen ist, um sofort in Benützung genommen werden zu

können. Jede gewünschte Auskunft wird gern

erteilt.

Crailsheim (Württemberg), 1. Juni 1885.

Israelitischer Kirchenvorsteher-Amt. Der Vorsitzende Vorsänger

Königsberger." |

Am 26. August 1888 feierte die israelitische

Gemeinde mit einem Festgottesdienst die vor 25 Jahren stattgefundene Einweihung

der restaurierten Synagoge. In diesen Jahren hatte die Zahl der jüdischen

Einwohner der Stadt nochmals kräftig zugenommen (auf etwa 300 Gemeindeglieder).

Die Synagoge war schon wieder zu klein geworden. Die "Allgemeine Zeitung des

Judentums" meinte dazu: "Es wird nicht wieder 25 Jahre anstehen und die

Gemeinde wird durch einen Neubau das religiöse Bedürfnis ihrer Angehörigen

befriedigen müssen".

25-jähriges Bestehen der 1863 restaurierten Synagoge

(1888)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September

1888: "Crailsheim, 26. August (1888). Am gestrigen Samstag

feierte die hiesige israelitische Gemeinde durch Festgottesdienst die vor

25 Jahren stattgehabte Einweihung der neurestaurierten Synagoge und den

damals neueingeführten Synagogenkultus nach der Stuttgarter Liturgie mit

deutschem Gebet, Choralgesang und Orgelbegleitung. Damals zählte die

Gemeinde nur 20 Familien, jetzt ist sie auf die dreifache Zahl

herangewachsen mit über 300 Seelen; die Nachbargemeinden Goldbach

und Ingersheim haben sich aufgelöst

und deren Angehörige sind nach Crailsheim übergesiedelt. In Folge dieses

Bevölkerungszuwachses wurde hier eine öffentliche israelitische

Volksschule eingerichtet und die vor 25 Jahren restaurierte Synagoge ist

räumlich für ihre Besucher zu klein geworden. Es wird nicht wieder 25

Jahre anstehen und die Gemeinde wird durch einen Neubau das religiöse

Bedürfnis ihrer Angehörigen befriedigen müssen. Die Israeliten in

Franken waren früher in kleineren Gemeinden in der Markgrafschaft Ansbach

und im Hohenlohe'schen ansässig; so haben gegen 50 Ortschaften ihre Toten

auf dem Friedhofe in dem jetzt

bayerischen Grenzorte Schopfloch begraben, woher das bekannte

Sprichwort entstanden: 'Wegen eines Juden fährt man nicht nach

Schopfloch'. Dieser Ausspruch soll bei einer Seuche in Wiesenbach

bei Blaufelden gefallen sein. In der damals kleinen Gemeinde Crailsheim

wurde vor mehr als einem 1/2 Jahrhundert ein eigener

israelitischer Gottesacker gegründet. Die Feier wurde Vormittags in

der Synagoge mit Predigt und Gesang würdig begangen und Nachmittags war

gesellige Vereinigung im

Park." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September

1888: "Crailsheim, 26. August (1888). Am gestrigen Samstag

feierte die hiesige israelitische Gemeinde durch Festgottesdienst die vor

25 Jahren stattgehabte Einweihung der neurestaurierten Synagoge und den

damals neueingeführten Synagogenkultus nach der Stuttgarter Liturgie mit

deutschem Gebet, Choralgesang und Orgelbegleitung. Damals zählte die

Gemeinde nur 20 Familien, jetzt ist sie auf die dreifache Zahl

herangewachsen mit über 300 Seelen; die Nachbargemeinden Goldbach

und Ingersheim haben sich aufgelöst

und deren Angehörige sind nach Crailsheim übergesiedelt. In Folge dieses

Bevölkerungszuwachses wurde hier eine öffentliche israelitische

Volksschule eingerichtet und die vor 25 Jahren restaurierte Synagoge ist

räumlich für ihre Besucher zu klein geworden. Es wird nicht wieder 25

Jahre anstehen und die Gemeinde wird durch einen Neubau das religiöse

Bedürfnis ihrer Angehörigen befriedigen müssen. Die Israeliten in

Franken waren früher in kleineren Gemeinden in der Markgrafschaft Ansbach

und im Hohenlohe'schen ansässig; so haben gegen 50 Ortschaften ihre Toten

auf dem Friedhofe in dem jetzt

bayerischen Grenzorte Schopfloch begraben, woher das bekannte

Sprichwort entstanden: 'Wegen eines Juden fährt man nicht nach

Schopfloch'. Dieser Ausspruch soll bei einer Seuche in Wiesenbach

bei Blaufelden gefallen sein. In der damals kleinen Gemeinde Crailsheim

wurde vor mehr als einem 1/2 Jahrhundert ein eigener

israelitischer Gottesacker gegründet. Die Feier wurde Vormittags in

der Synagoge mit Predigt und Gesang würdig begangen und Nachmittags war

gesellige Vereinigung im

Park." |

Tatsächlich hat die Gemeinde um 1905 konkret mit den

Planungen für den Neubau einer Synagoge in Crailsheim begonnen. Bis 1909 war

man mit den Planungen so weit gekommen, dass der Bau hätte unmittelbar

durchgeführt werden können. Aus nicht bekannten Gründen wurde der Neubau

damals jedoch nicht verwirklicht und wurde schließlich durch den Ersten

Weltkrieg und die Inflationszeit zunächst

unmöglich.

Der Neubau einer Synagoge soll bald beginnen (1909)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

12. Oktober 1909: "Crailsheim (Württemberg), 5. Oktober

(1909). Der Bau einer neuen Synagoge am hiesigen Platze ist nun genehmigt

worden und es dürfte somit bald mit den Bauarbeiten begonnen

werden." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

12. Oktober 1909: "Crailsheim (Württemberg), 5. Oktober

(1909). Der Bau einer neuen Synagoge am hiesigen Platze ist nun genehmigt

worden und es dürfte somit bald mit den Bauarbeiten begonnen

werden." |

Die Einrichtungsgegenstände in der Synagoge gingen wie in

anderen Synagogen auch großenteils auf Stiftungen zurück. Letztmals konnte von

einer solchen im Dezember 1930 berichtet werden. Der jüdische Verein

"Zorki Hazibor" hatte für die Synagoge einen Chanukka-Leuchter

gestiftet, der mit einer gottesdienstlichen Feier am 1. Tag des Chanukkafest

eingeweiht wurde. Lehrer Silbermann hielt die Weiherede.

65-jähriges Jubiläum des Bestehens der Synagoge

(1929)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar 1929: "Crailsheim. Am 15. Dezember

feierte die Gemeinde Crailsheim das 65-jährige Jubiläum des Bestandes

ihrer Synagoge, verbunden mit dem gleichzeitigen Jubiläum des

Synagogenchors. Die Feier wurde durch einen Festgottesdienst am Freitagabend

in der festlich geschmückten Synagoge eingeleitet. Am Samstag Vormittag

hielt Lehrer Silbermann die Festpredigt, und abends fand in Verbindung mit

der Chanukkafeier des Vereins 'Einklang' ein Festabend statt. Unter Leitung

von Lehrer Silbermann sang der Synagogenchor als Einleitung 'Die

Himmel rühmen des Ewigen Ehre' von Beethoven. Dr. med. Königsberger

hielt die Begrüßungsansprache und leitete damit zu den Chanukkafestspielen

über, die, von Lehrer Silbermann einstudiert, von den Kindern zur

glanzvollen Aufführung gebracht wurden. Sodann ergriff Berthold Stein

das Wort zur Festrede, in der er mit trefflichen Worten den Werdegang der

Gemeinde zeichnete und der Männer gedachte, die in ihr vorbildlich gewirkt

haben. Ganz besonders dankte er auch dem Synagogenchor, der immer sein

Bestes zur Verschönerung des Gottesdienstes beigetragen hat. Frau Böhm

und Frau Dreyfuß boten im Verlauf des Programms mit bewährtem Können

Gesangsvorträge und Frau Fanny Stein brachte in meisterhafter Weise

zwei Klaviersoli zu Gehör. Kantor Isi Krämer,

Heilbronn, spendete ebenfalls einige

Gesänge, die wie die übrigen Darbietungen, reichen Beifall fanden. Zum

Schluss trug der Synagogenchor den Psalm 128 in der Komposition von Japhet

vor. Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Januar 1929: "Crailsheim. Am 15. Dezember

feierte die Gemeinde Crailsheim das 65-jährige Jubiläum des Bestandes

ihrer Synagoge, verbunden mit dem gleichzeitigen Jubiläum des

Synagogenchors. Die Feier wurde durch einen Festgottesdienst am Freitagabend

in der festlich geschmückten Synagoge eingeleitet. Am Samstag Vormittag

hielt Lehrer Silbermann die Festpredigt, und abends fand in Verbindung mit

der Chanukkafeier des Vereins 'Einklang' ein Festabend statt. Unter Leitung

von Lehrer Silbermann sang der Synagogenchor als Einleitung 'Die

Himmel rühmen des Ewigen Ehre' von Beethoven. Dr. med. Königsberger

hielt die Begrüßungsansprache und leitete damit zu den Chanukkafestspielen

über, die, von Lehrer Silbermann einstudiert, von den Kindern zur

glanzvollen Aufführung gebracht wurden. Sodann ergriff Berthold Stein

das Wort zur Festrede, in der er mit trefflichen Worten den Werdegang der

Gemeinde zeichnete und der Männer gedachte, die in ihr vorbildlich gewirkt

haben. Ganz besonders dankte er auch dem Synagogenchor, der immer sein

Bestes zur Verschönerung des Gottesdienstes beigetragen hat. Frau Böhm

und Frau Dreyfuß boten im Verlauf des Programms mit bewährtem Können

Gesangsvorträge und Frau Fanny Stein brachte in meisterhafter Weise

zwei Klaviersoli zu Gehör. Kantor Isi Krämer,

Heilbronn, spendete ebenfalls einige

Gesänge, die wie die übrigen Darbietungen, reichen Beifall fanden. Zum

Schluss trug der Synagogenchor den Psalm 128 in der Komposition von Japhet

vor.

Aus Anlass des Jubiläums schloss sich am Sonntag, den 16. Dezember, eine

Totenehrung auf dem hiesigen Friedhof

an. Nach einem Gebet von Lehrer Silbermann verlas Berthold Stein die Namen

der verstorbenen Lehrer, Vorsteher und Mitglieder des Synagogenchors und

würdigte ihre großen Verdienste um die Gemeinde. Zuletzt gedachte er noch

aller, die nicht im Heimatfriedhof, sondern, als Opfer des Weltkriegs, in

Ost und West zur Ruhe gebettet sind. Das Kaddischgebet beschloss die ernste

Feier." |

Jugendgottesdienst in der Synagoge (1929)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs"

vom 1. Oktober 1929: "Crailsheim. Mit Beginn des

Schuljahres 1929 finden sich an jedem Sabbat-Nachmittag alle

schulpflichtigen Kinder zu einem Jugendgottesdienst in der Synagoge ein. Es

ist erfreulich, feststellen zu dürfen, dass alle Eltern ihren Stolz darin

sehen, die Kinder stets pünktlich und vollzählig bei diesem Gottesdienste

anwesend zu wissen. Die Kinder nehmen zunächst am Mincha-Gottesdienst teil

und verbleiben nach Beendigung desselben noch in der Synagoge, wo sie der

Ansprache des Religionslehrers Silbermann, der seinen Ausführungen stets

einen Text aus der jeweiligen Sidra zugrund legt, lauschen. Am Schlusse

spricht der Religionslehrer ein deutsches Gebet, alsdann singen die Kinder

'En keelohenu' und sprechen im Chor das Olenu-Gebet. Es wird

beabsichtigt, diesen Jugendgottesdienst weiter auszugestalten." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs"

vom 1. Oktober 1929: "Crailsheim. Mit Beginn des

Schuljahres 1929 finden sich an jedem Sabbat-Nachmittag alle

schulpflichtigen Kinder zu einem Jugendgottesdienst in der Synagoge ein. Es

ist erfreulich, feststellen zu dürfen, dass alle Eltern ihren Stolz darin

sehen, die Kinder stets pünktlich und vollzählig bei diesem Gottesdienste

anwesend zu wissen. Die Kinder nehmen zunächst am Mincha-Gottesdienst teil

und verbleiben nach Beendigung desselben noch in der Synagoge, wo sie der

Ansprache des Religionslehrers Silbermann, der seinen Ausführungen stets

einen Text aus der jeweiligen Sidra zugrund legt, lauschen. Am Schlusse

spricht der Religionslehrer ein deutsches Gebet, alsdann singen die Kinder

'En keelohenu' und sprechen im Chor das Olenu-Gebet. Es wird

beabsichtigt, diesen Jugendgottesdienst weiter auszugestalten." |

Einweihung eines neuen Chanukka-Leuchters in der

Synagoge (1931)

Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1931: "Crailsheim. Am 14.

Dezember fand in unserer Synagoge anlässlich der Einweihung eines vom Verein

'Zorke Hazibur' gestifteten Chanukka-Leuchters eine würdige

Feier statt. Julius Levi übergab als Vorsitzender des genannten

Vereins den Leuchter offiziell der Gemeinde und sprach dabei den Wunsch aus,

dass dieser auch in besseren Zeiten leuchten möge, als sie heute herrschen.

Nach dem Entzünden hielt Berthold Stein, als Vorsitzender des

Vorsteheramtes, eine Ansprache, in der er den Spendern den Dank des

Vorsteheramtes und der Gemeinde zum Ausdruck brachte. Nach dem gemeinsamen

Gesang des Chanukka-Liedes hielt Lehrer Silbermann die Weiherede, in

der er die Bedeutung des Opfersinns als Band zwischen Vergangenheit und

Zukunft darlegte." Artikel in der "Gemeinde-Zeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 16. Januar 1931: "Crailsheim. Am 14.

Dezember fand in unserer Synagoge anlässlich der Einweihung eines vom Verein

'Zorke Hazibur' gestifteten Chanukka-Leuchters eine würdige

Feier statt. Julius Levi übergab als Vorsitzender des genannten

Vereins den Leuchter offiziell der Gemeinde und sprach dabei den Wunsch aus,

dass dieser auch in besseren Zeiten leuchten möge, als sie heute herrschen.

Nach dem Entzünden hielt Berthold Stein, als Vorsitzender des

Vorsteheramtes, eine Ansprache, in der er den Spendern den Dank des

Vorsteheramtes und der Gemeinde zum Ausdruck brachte. Nach dem gemeinsamen

Gesang des Chanukka-Liedes hielt Lehrer Silbermann die Weiherede, in

der er die Bedeutung des Opfersinns als Band zwischen Vergangenheit und

Zukunft darlegte." |

Bis 1938 war die Synagoge Zentrum des

gottesdienstlichen Lebens der jüdischen Gemeinde in Crailsheim. Beim Novemberpogrom

1938 wurde ihre Inneneinrichtung zerschlagen. Wegen der dichten Bebauung des

Areals wurde die Synagoge jedoch nicht angezündet. Das Gebäude blieb somit zunächst

bestehen. 1942 wurde es als Unterkunft für Zwangsarbeiter umgebaut. 1945

wurde sie kriegszerstört. Eine Gedenktafel am ehemaligen Standort erinnert an

die Synagoge (neue Gedenkstele seit 1990).

Im

Stadtmuseum sind aus der ehemaligen Synagoge noch ein Messinggehänge, eine

Docht-Ablage aus Zinn und eine Decke vorhanden.

Fotos / Darstellungen

Historisches Foto:

Quelle: Jüdische Gotteshäuser und

Friedhöfe in Württemberg. 1932. S. 68.

|

|

Die 1783 erbaute, 1938 demolierte

und 1945 kriegszerstörte Synagoge in Crailsheim |

Gemälde der Crailsheimer Synagoge

(Sammlung Wilhelm Schneider;

Ausschnitt des Umschlagsbildes des Buches

von Schubsky/Illich, s.u. Lit.) |

| |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Fotos vom

Dezember 1983

(Fotos: Hahn) |

|

|

| |

Blick über das ehemalige Synagogengrundstück; die Gebäude entstanden nach 1945 |

| |

|

| |

|

|

| |

Die erste Gedenktafel (von 1978?)

für die Synagoge Crailsheim |

Bebauungsplan im Bereich der ehemaligen

Synagoge vor der

Kriegszerstörung und

nach 1945 (aus dem Buch von

Schubsky/Illich s.Lit.

S. 48) |

| |

| |

|

|

Fotos 2003

(Fotos: Hahn,

Aufnahmedatum 5.9.2003) |

|

|

| |

Blick über das ehemalige

Synagogengrundstück - die alte

Gedenktafel ist am Haus rechts

angebracht |

Die alte Gedenktafel |

| |

| |

| |

|

|

|

|

|

Blick über das ehemalige

Synagogen-

Grundstück. Die alte Gedenktafel links

an der Hauswand; die neue

Gedenkstele

auf der anderen Straßenseite |

Die 1990 aufgestellte

Gedenkstele |

Zwei der Texttafeln

auf der

Gedenkstele |

| |

|

| |

|

|

| |

|

|

Fotos

Synagogenplatz Juni 2025

(Fotos: Hahn) |

|

|

| |

Rechts

Denkmal für Synagoge von 1990

links an Hauswand: frühere Gedenktafel (1978?) |

Links

Denkmal von 1990

|

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

Denkmal von

1990 |

Ältere

Gedenktafel (1978?) |

| |

|

|

Erinnerungen an einzelne

jüdische Gewerbebetriebe

(Quelle der Karten: Peter Karl Müller,

Kirchheim / Ries) |

|

|

| |

Das

Manufakturwarengeschäft von Samuel Friedmann in der Langen Straße |

| |

|

|

|

|

Das Geschäft der

Brüder Stein in der Unteren Wilhelmstraße. Es handelte sich entweder um

die Eisenwarenhandlung oder um die

Landmaschinenfabrik und

Autoreparaturwerkstätte. David Stein war Weltkriegsteilnehmer mit

Auszeichnungen, zeitweise im

Gemeinderat, Abgeordneter bei der

Amtsversammlung, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr und

Mitglied des

Gewerbeschulrates. Er wurde 1942 in Maly Trostinec ermordet. Berthold

Stein starb nach der Pogromnacht 1938 an den Folgen

von Misshandlungen

im KZ Dachau. |

| |

|

|

| Weitere Fotos |

|

|

|

|

|

Ehemalige Landmaschinenfabrik

und

Autoreparaturwerkstätte von

Berthold Stein (Foto: Eva Maria Kraiss

/ Marion Reuter; Gebäude inzwischen

abgerissen, 2013 hier Parkplatz) |

Die

"Villa Johanna", ein von Dr. Adolf Rosenfeld 1900 in der

Bahnhofstraße 32

erbautes Jugendstilhaus, das nach seiner Frau Johanna Rosenfeld benannt

wurde.

(frühere Anschrift des Gebäudes: Bahnhofstraße 22; Fotos: Melissa Eberlein) |

| |

| |

|

|

| |

|

|

Erinnerungen

an die jüdische Geschichte

im Stadtmuseum Crailsheim

(Fotos: Hahn, Juni 2025) |

Vgl. Website:

https://www.museum-crailsheim.de/

Abteilung:

Geschichte und Kultur Crailsheims |

Hinweis:

Durch Zwangsverkäufe kamen 1933/45 etwa

200 Objekte aus jüdischen Familien an den

Heimatverein bzw. in die Museumssammlung |

|

|

|

|

|

Informationen

zur jüdischen Geschichte

mit einzelnen Erinnerungsstücken

|

Sederteller

(Anfang 19. Jahrhunderts)

aus Rothenburg ob der Tauber (Zinn,

Werkstatt Johann Georg Günzler I) |

Rechnungsbuch

des Crailsheimer Spitals (1635)

mit pergamentenem Einband, der von einer - aus einer

jüdischen Gemeinde geraubten Torarolle - stammt |

| |

|

|

|

|

|

|

|

Chanukka-Leuchter

Ende 18. Jahrhundert -

NS-verfolgungsbedingt über Zwangsverkauf

entzogen von Louis Heß (1868-1939) |

Texttafeln:

links: allgemein zu Juden in

Crailsheim; rechts "Crailsheim während

des Nationalsozialismus" |

Links:

Megillat Esther (Lesung am Purimfest),

rechts: Kopfbedeckung eines Vorsängers / Kippa

für die Hohen Feiertage (18. Jh.; Seide, Goldborte) |

| |

|

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

November/Dezember

2011: Rückblick auf eine

Ausstellung im November/Dezember 2011

Im November/Dezember 2011 fand eine Ausstellung der Künstlerin Marlis

Glaser statt: mit dem nachfolgenden Text wurde zu der Ausstellung

eingeladen: |

links:

Exponat der Ausstellung Marlis Glaser links:

Exponat der Ausstellung Marlis Glaser

Abraham aber pflanzte einen Tamariskenbaum.

Bilder über Menschen und Bücher, Bäume und Früchte.

Marlis Glaser

Das 2005 begonnene 'Abraham-Projekt' der deutschen Künstlerin Marlis

Glaser umfasst mehr als 180 Portrait-Zeichnungen und Gemälde, die

biblische, historische und biografische Inhalte und Elemente der

Kunstgeschichte vereinen. Die Welt der deutschsprachigen Überlebenden und

Emigranten und ihrer Kinder wurde durch vier symbolische Motive

interpretiert: Antlitz, Baum, Name und Gegenstand.

Die gesamte Bilderserie enthält Darstellungen zu Symbolen jüdischer

Feiertage, greift Bild- und Text-Zitate aus antiken hebräischen Büchern

auf und ist u.a. inspiriert von der Poesie des 'Hohen Liedes'. Die

Ausstellung zeigt Teile des Gesamtwerks.

Die Ausstellungseröffnung findet im Anschluss an die jährliche

Gedenkfeier am Platz der ehemaligen Synagoge in der Adam-Weiß-Straße

statt. Diese beginnt um 18.30 Uhr. Anschließend gemeinsamer Gang in die

Gottesackerkapelle.

Eröffnung: Mittwoch, 9. November 2011, 19 Uhr (bis 4. Dezember 2011) Gottesackerkapelle (Ehrenfriedhof)

Eine Veranstaltung des Stadtmuseums im Spital und des Stadtarchivs

Crailsheim.

Flyer

zur Ausstellung (pdf-Datei) |

| |

| November 2012:

In Crailsheim werden neun

"Stolpersteine" verlegt /

weitere Verlegungen 2014

und 2023 |

Artikel (auszugsweise zitiert) von Sebastian

Unbehauen in der "Südwestpresse" Lokalausgabe) vom 14. November

2012: "Aktionskünstler Gunter Demnig verlegt erste neun "Stolpersteine" in Crailsheim.

Sie waren Nachbarn, Geschäftspartner, Freunde - bis die Nationalsozialisten die Crailsheimer Juden unbarmherzig ausradierten. Seit gestern erinnern die ersten neun "Stolpersteine" an die Ermordeten.

Es ist eiskalt an diesem Dienstagmorgen im November, man fröstelt. Die Sonne aber strahlt an einem blauen Himmel. Irgendwie passt das Wetter zum Anlass, als der Künstler Gunter Demnig in Crailsheim die ersten

'Stolpersteine' verlegt. Kalt läuft es einem über den Rücken, als Schüler der 12. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums die Lebensläufe Crailsheimer Juden verlesen, die allesamt ein jähes Ende in den Todeslagern der Nazis fanden. Ein Frösteln verursacht auch das Klarinettenspiel Hans Kumpfs, das den Schmerz in Töne kleidet.

Gleichwohl hat die 'Stolpersteine'-Aktion eine heitere Seite: Aus gesichtslosen Opfern werden konkrete Crailsheimer Bürger. Längst Vergessene kehren zurück ins Bewusstsein der Menschen in der Stadt.

'Es ist vor allem interessant, dass sie so ein gutes Leben geführt haben, sogar Läden

hatten', sagt der Gymnasiast Erik Lupp...

Crailsheim ist die 804. Kommune in Deutschland mit "Stolpersteinen". Die Initiativgruppe Geschwister Scholl hat das Projekt vorangetrieben, der Gemeinderat begrüßte es einstimmig. Bereits für 37 von voraussichtlich 48 Steinen sind Paten gefunden. Im kommenden Jahr sollen weitere verlegt werden.

Info: wer Pate werden möchte (Kosten: 120 Euro), kann sich unter Telefon 0 79 51 / 4 03 12 90 melden."

Link

zum Artikel |

Anmerkung: "Stolpersteine"

wurden bei der ersten Verlegung am 13. November 2012 verlegt vor dem Seiteneingang des Rathaus-Neubaus in der Karlstraße

4

zur Erinnerung an Max, Selma und Alice Bertha Essinger. Bis zur Beschlagnahmung ihres Hauses hatten sie

hier gelebt. Weitere Stolpersteine wurden verlegt in der

Kapellengasse 6, Lange Straße 11 und Schweinemarktplatz 8. Anmerkung: "Stolpersteine"

wurden bei der ersten Verlegung am 13. November 2012 verlegt vor dem Seiteneingang des Rathaus-Neubaus in der Karlstraße

4

zur Erinnerung an Max, Selma und Alice Bertha Essinger. Bis zur Beschlagnahmung ihres Hauses hatten sie

hier gelebt. Weitere Stolpersteine wurden verlegt in der

Kapellengasse 6, Lange Straße 11 und Schweinemarktplatz 8.

Bei der zweiten Verlegung am 16. Mai 2014 wurden Stolpersteine

verlegt Marktplatz 2 und 7, Ratsgasse 3, Schweinemarktplatz 1, Untere

Ludwigsstraße 4 und Wilhelmstraße 6 und 21.

Bei der dritten Verlegung am 23. März 2023 wurden Stolpersteine

verlegt am Kreisklinikum, Gartenstraße 12 (Foto links: Hahn, Juni 2025),

Webergasse 12, Lange Straße 27, Lange Straße 29, Wilhelmstraße 27; weitere

Informationen im

Stadtblatt 30. März 2023 (pdf-Datei)

Links zu "Stolpersteinen in Crailsheim":

https://www.stadtarchiv-crailsheim.de/projekte/stolpersteine/ und

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Crailsheim

Eingestellt sind:

Broschüre 'Stolperstein'-Aktion Crailsheim 11. November 2012 -

(pdf-Datei)

-

Broschüre 'Stolperstein'-Aktion Crailsheim 16. Mai 2014 - (pdf-Datei)

-

Broschüre 'Stolperstein'-Aktion Crailsheim 23. März 2023 - (pdf-Datei) |

| |

| März 2015:

Neue Stele am Synagogenplatz |

Artikel im "Hohenloher Tagblatt"

vom 28. März 2015: "Crailsheim. Ein neuer Ort des Gedenkens Artikel im "Hohenloher Tagblatt"

vom 28. März 2015: "Crailsheim. Ein neuer Ort des Gedenkens

Am Platz der früheren Crailsheimer Synagoge ist jetzt eine weitere Stele des Reformationswegs eingeweiht worden. Sie hat ein schwieriges Thema, denn sie thematisiert Luthers Verhältnis zu den Juden..."

Link

zum Artikel

Flyer

zum Reformationsweg in Crailsheim (pdf-Datei)

Foto links (Hahn, Juni 2025): Station 11 des Reformationsweges am Platz der

früheren Synagoge) |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und

Hohenzollern. 1966. S. 58-63. |

| Hans-Joachim König: Die Crailsheimer Juden und ihr Schicksal in

sechs Jahrhunderten, in: Mitteilungsblätter des Historischen Vereins

Crailsheim 4 (1987). |

| Karl W. Schubsky/Heinz Illich und andere: Jüdisches Leben

in Crailsheim - Der jüdische Friedhof (Hg. Stadt Crailsheim).

Veröffentlichungen zur Ortsgeschichte und Heimatkunde in Württembergisch

Franken Bd. 12. Crailsheim und Gerabronn 1996 (Gesamtdokumentation des Friedhofes mit Fotos aller

Stein, Grabsteininschriften, Pläne usw.). |

| Gerhard Taddey: Kein kleines Jerusalem. Geschichte der Juden im

Landkreis Schwäbisch Hall. 1992. |

| Öffentliche Übergabe des Gedenksteins zur Erinnerung an die Crailsheimer

Synagoge am 11. November 1990, in: Mitteilungsblätter des Historischen

Vereins Crailsheim 8, 1991, S. 56-75. |

| Folker

Förtsch: "Nur noch die Gräber sind übrig geblieben und die

Wunde im Herzen". Die Geschichte und das Ende der jüdischen Gemeinde

in Crailsheim. In: Heimatbuch Crailsheim. Hg. von Johann Schumm.

Crailsheim 2001 S. 421-490. |

| Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -

Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from

their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem

1986. S. 124-127. |

|  Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. |

| Simon Eberle und Christian Meiser: Lazarus Haenlein Goldstein. Das Leben eines Crailsheimer

Juden. Diese Publikation ist online

zugänglich). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Crailsheim Wuerttemberg. Jews are first mentioned as victims of the Black

Death persecutions of 1348-49 and from 1540 were subjected to severe

disabilities until their presumed expulsion in 1560 with the other Jews of the

Ansbach principality. Jewish settlement was renewed in the late 16th century and

grew rapidly in the 19th century, from 85 in 1808 to 325 (total 6,101) in 1910,

thereafter declining in the face of emigration. (In the attached community of

neighboring Unterdeufstetten,

all the Jews had left by the end of Worldwar I). Jews were publicly active in

the Weimar Republic and maintained a lively social and cultural life within the

community. Jews owned a wide variety of retail establishments and a factory for

agricultural machinery. In 1933, 16* Jewish businesses remained. The Jews were

soon isolated socially and economically, with Jewish stores boycotted and Jewish

workers fired. On Kristallnacht (9-10 November 1938), the windows of the

synagogue were smashed and ritual objects impounded. About 100 Jews were able to

emigrate and 29 perished after expulsion to the east in late 1941 and 1942; 26

died locally. The synagogue was destroyed in an Allied bombardment in 1945.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|