|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Wiesenbach mit

Blaufelden (Stadt Blaufelden, Landkreis

Schwäbisch Hall)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In dem bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts markgräflich

ansbachischen Ort Wiesenbach bestand eine jüdische Gemeinde bis 1928. Ihre

Entstehung geht in die Zeit des 16./17. Jahrhundert zurück. Vermutlich haben

sich nach 1520 einige aus Rothenburg vertriebene Juden am Ort niederlassen

können. 1603 werden drei jüdische Familien am Ort genannt, 1629 sind es bereits sieben

Familien. Bei dieser Zahl scheint es in den kommenden Jahrzehnten geblieben

sein: 1808 wurden sechs Familien gezählt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1812 35 jüdische Einwohner, 1824 44, 1831 51, 1843 46, höchste Zahl

um 1858 mit 53 Personen in etwa 15 Haushaltungen, 1860 49, 1886 33, 1900 30,

1910 30.

Zur jüdischen Gemeinde in Wiesenbach gehörten auch die wenigen in Blaufelden

lebenden jüdischen Personen (nach 1875 einzelne feststellbar). Dazu gehörte

die Familie des Handelsmannes Isak Stern aus Wiesenbach, dessen Söhne Albert

und Max 1877 beziehungsweise 1878 in Blaufelden geboren sind. Die Familie verzog

1899 nach Crailsheim, 1902 wieder nach

Wiesenbach.

Das Wohngebiet der jüdischen Familien konzentrierte sich vermutlich

zunächst auf die ehemalige "Judengasse" (heute Engelhardshauser

Strauße; im Volksmund "Gäßle").

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine

Religionsschule (Schulhaus in der Hirtengasse: einstöckiges Haus mit einer

Lehrerwohnung und Schulraum; Haus wurde um 1935 bis 1940 verkauft, abgebrochen

und mit dem Haus Hirtengasse 14 neu überhaupt) und ein rituelles Bad (im

Untergeschoss des Schulhauses). Seit 1832 gehörten die Wiesenbacher Juden als

Filialgemeinde zur israelitischen Religionsgemeinde in Michelbach an der Lücke

und damit zum Bezirksrabbinat Braunsbach.

Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof in Michelbach

an der Lücke beigesetzt.

Im 19. Jahrhundert hatte die jüdische Gemeinde zeitweise einen Lehrer /

Vorbeter. Es wird genannt: um 1864 Lehrer Nördlinger. Um 1900 hielt Lehrer

M. Cohn aus Crailsheim den

Religionsunterricht in Wiesenbach (1903 unterrichtete er hier noch vier Kinder).

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1889/95 Abraham Stern, um

1895/98 M. Neumann.

Die jüdischen Familien lebten überwiegend

vom Vieh- und Warenhandel. An ehemaligen, bis nach 1900 bestehenden

jüdischen Handelsbetrieben sind bekannt: Viehhandlung Albert Neumann (Engelhardshauser

Straße 33, abgebrochen), Textilhandlung Isaak Rosenthal (Goldbiegelgasse 13),

Pferde- und Viehhandlung Maier Max Stern (Blaufelder Straße 144, bis nach

1935), Vieh- und Textilhandlung Nathan und Klara Stern (Schmalfelder Straße

90).

Unter den Kriegsteilnehmern im Ersten Weltkrieg war aus Wiesenbach

Alfred Stern (zeitweise als Minenwerfer eingesetzt), Sohn des Nathan Stern.

1917 wurde er für seinen Kriegseinsatz mit der Württembergischen Silbernen

Verdienstmedaille ausgezeichnet.

1933 lebten noch vier jüdische Personen in Wiesenbach (Familie von Maier

Max). Als 1935 der Pfarrer des Ortes zwei Mädchen, die zu einer Tagung in

Wiesenbach waren, bei Familie Maier Max unterbrachte, wurde er dafür in der

nationalsozialistischen Zeitschrift "Flammenzeichen" kritisiert:

"Offenbar hält es der Pfarrer für besser, wenn die Mädchen jüdisch

verseucht werden, als wenn sie von der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft

angesteckt werden."

Von den in Wiesenbach

geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in

der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Sara

Gundelfinger geb. Stern (1861), Selma Gutmann geb. Stern (1891), Regine

Rosenthal geb. Lehmann (1876), Meta Schwarz geb. Stern (1889), Rahel Stern geb.

Strauß (1864), Wolf Stern (1888), Sophie Wertheimer geb. Neumann (1883).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Berichte aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Auflösung der jüdischen Gemeinde Wiesenbach (1928)

Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juli 1928: "Mit Zustimmung der Israelitischen Landesversammlung ist durch Anordnung des

Oberrats der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs die

israelitische Religionsgemeinschaft

Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juli 1928: "Mit Zustimmung der Israelitischen Landesversammlung ist durch Anordnung des

Oberrats der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs die

israelitische Religionsgemeinschaft

Wiesenbach Oberamt Gerabronn

aufgelöst worden." |

Berichte zu einzelnen

Personen aus der Gemeinde

Zum Tod von Moses Strauß (1899)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1899 (leicht

abgekürzt zitiert): "Wiesenbach (Württemberg). "Es starb

Mose, der Diener Gottes. Es gefiel dem Gebieter über Leben und Tod,

seinen treuen Diener Moses Strauß, das Oberhaupt der hiesigen Gemeinde,

von dieser Welt in ein besseres Jenseits abzurufen. Mit einem Kuss

des Himmels, wie unser Lehrer Moses, starb er: ohne Todeskampf,

sanft und still, hauchte er, am Donnerstag, 6. Adar (16. Februar

1899), im Alter von nahezu 76 Jahren, seine reine Seele aus. Der

Verstorbene war im wahren Sinne des Wortes ein Demütiger und Frommer.

In der Ausübung der Gottesgebote fand er seinen höchsten

Lebensgenuss und war namentlich sein Streben, sein Ziel, Gott zu ehren...

Die Klagen und Bitten der Armen und Bedürftigen fanden bei ihm kein

verschlossenes Ohr; er gab oft und gern. Viele Tränen des Kummers hat er im

Stillen getrocknet, Wohltätigkeit im Verborgenen

geübt. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. März 1899 (leicht

abgekürzt zitiert): "Wiesenbach (Württemberg). "Es starb

Mose, der Diener Gottes. Es gefiel dem Gebieter über Leben und Tod,

seinen treuen Diener Moses Strauß, das Oberhaupt der hiesigen Gemeinde,

von dieser Welt in ein besseres Jenseits abzurufen. Mit einem Kuss

des Himmels, wie unser Lehrer Moses, starb er: ohne Todeskampf,

sanft und still, hauchte er, am Donnerstag, 6. Adar (16. Februar

1899), im Alter von nahezu 76 Jahren, seine reine Seele aus. Der

Verstorbene war im wahren Sinne des Wortes ein Demütiger und Frommer.

In der Ausübung der Gottesgebote fand er seinen höchsten

Lebensgenuss und war namentlich sein Streben, sein Ziel, Gott zu ehren...

Die Klagen und Bitten der Armen und Bedürftigen fanden bei ihm kein

verschlossenes Ohr; er gab oft und gern. Viele Tränen des Kummers hat er im

Stillen getrocknet, Wohltätigkeit im Verborgenen

geübt.

Die Räume der hiesigen Synagoge bezeugen ihm, wie pünktlich und

gewissenhaft er die Ämter eines Vorbeters und Toralesers bekleidet

hat. Rührend war es anzusehen, sogar in seinen Alterstagen, wie er den Jom

Kipper von Abend bis zum Abend stehend verbrachte und aus der ganzen

Tiefe seines Gemütes, mit der ganzen Innigkeit seiner Gefühle,

sämtliche Gebete vortrug. Zu denen, die viele zur Gerechtigkeit

führten (Daniel 12,3) mussten wir ihn zählen, wegen seiner

belehrenden Schiur-Vorträge (Lehrvorträge).

Wohl nötigte ihn sein Beruf, seine meiste Lebenszeit unter Nichtjehudim

zuzubringen, trotzdem legte er sich alle Entbehrungen auf, um die

vorgeschriebenen Speisegesetze streng zu beobachten. Möge Gott den

Hinterbliebenen seinen reichen Trost spenden. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens. M. Cohn,

Lehrer." |

Zum Tod von Babette Stern (1902)

Artikel

in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 3. November 1902: "Wiesenbach in

Württemberg (Unlieb verspätet.) Einen schweren Verlust hat unsere kleine

Gemeinde Wiesenbach erlitten. Frau Babette Stern, die würdige Gattin

ihres schon vor vielen Jahren ihr im Tode vorausgegangenen Gatten Simon

Stern, hat in ihrem, kaum vollendeten 69. Lebensjahre das Zeitliche

gesegnet, um ihrem Gatten zu folgen in ein Land, in dem alle Leidenschaften

schwinden, in das Reich des ewigen Lebens. Ausgezeichnet mit den Tugenden,

die eine jüdische Frau zieren, bewunderungswürdig durch die Geduld und die

liebevolle Ergebung in Gottes Willen und Verhängnisse, auch der härtesten

Schicksalsschläge, von denen sie ihr redlich Teil zugemessen erhielt, hat

sie es verstanden, durch ihre ungeheuchelte Frömmigkeit und ihre

Wohltätigkeit, durch die treue Sorgfalt, die sie aus die Erziehung ihrer

Kinder zu allem Guten und Löblichen, verwendete, sich einen Namen zu

erwerben; der weit über die Grenzen ihres Wohnortes reichte. Und dieser gute

Name zeigte sich in der allgemeinen Teilnahme während der Zeit ihrer

schweren, mit Geduld ertragenen Leiden nicht minder, wie auf ihrem letzten

Gange, ihrer Beerdigung. Sie nahm den Ruf getreuer Pflichterfüllung und

ehrlichen Wandelns und Handelns unter den Menschen mit ins Grab. Möge sie im

Jenseits den Lohn ihres treuen Wirkens und Tuns finden vor dem Ewigen,

unserem Gotte und möge der Allgütige Trost spenden den trauernden Kindern

mit allen Trauernden in Israel." Artikel

in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 3. November 1902: "Wiesenbach in

Württemberg (Unlieb verspätet.) Einen schweren Verlust hat unsere kleine

Gemeinde Wiesenbach erlitten. Frau Babette Stern, die würdige Gattin

ihres schon vor vielen Jahren ihr im Tode vorausgegangenen Gatten Simon

Stern, hat in ihrem, kaum vollendeten 69. Lebensjahre das Zeitliche

gesegnet, um ihrem Gatten zu folgen in ein Land, in dem alle Leidenschaften

schwinden, in das Reich des ewigen Lebens. Ausgezeichnet mit den Tugenden,

die eine jüdische Frau zieren, bewunderungswürdig durch die Geduld und die

liebevolle Ergebung in Gottes Willen und Verhängnisse, auch der härtesten

Schicksalsschläge, von denen sie ihr redlich Teil zugemessen erhielt, hat

sie es verstanden, durch ihre ungeheuchelte Frömmigkeit und ihre

Wohltätigkeit, durch die treue Sorgfalt, die sie aus die Erziehung ihrer

Kinder zu allem Guten und Löblichen, verwendete, sich einen Namen zu

erwerben; der weit über die Grenzen ihres Wohnortes reichte. Und dieser gute

Name zeigte sich in der allgemeinen Teilnahme während der Zeit ihrer

schweren, mit Geduld ertragenen Leiden nicht minder, wie auf ihrem letzten

Gange, ihrer Beerdigung. Sie nahm den Ruf getreuer Pflichterfüllung und

ehrlichen Wandelns und Handelns unter den Menschen mit ins Grab. Möge sie im

Jenseits den Lohn ihres treuen Wirkens und Tuns finden vor dem Ewigen,

unserem Gotte und möge der Allgütige Trost spenden den trauernden Kindern

mit allen Trauernden in Israel." |

Zum Tod von Aron Neumann (1927)

Artikel

in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. September 1927: "Wiesenbach. Äußerst schwer wurde die hiesige, jetzt nur noch drei Familien zählende Gemeinde heimgesucht. Im besten Mannesalter starb plötzlich im Krankenhaus zu Würzburg das Gemeindemitglied

Aron Neumann infolge einer rasch aufgetretenen schweren Nierenerkrankung. Eine

für ländliche Verhältnisse überaus zahlreiche Beteiligung an der in Michelbach stattgefundenen Beerdigung zeugte von der Beliebtheit und Wertschätzung dieses bescheidenen, wackeren

Mannes". Artikel

in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. September 1927: "Wiesenbach. Äußerst schwer wurde die hiesige, jetzt nur noch drei Familien zählende Gemeinde heimgesucht. Im besten Mannesalter starb plötzlich im Krankenhaus zu Würzburg das Gemeindemitglied

Aron Neumann infolge einer rasch aufgetretenen schweren Nierenerkrankung. Eine

für ländliche Verhältnisse überaus zahlreiche Beteiligung an der in Michelbach stattgefundenen Beerdigung zeugte von der Beliebtheit und Wertschätzung dieses bescheidenen, wackeren

Mannes". |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige der Frau von M. Rosenthal (1903)

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. November 1903: "Gesucht einfaches,

braves, religiöses Mädchen zur Stütze und Gesellschaft

einer alleinstehenden Frau gegen guten Lohn und Nebenverdienst Offerten an Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 19. November 1903: "Gesucht einfaches,

braves, religiöses Mädchen zur Stütze und Gesellschaft

einer alleinstehenden Frau gegen guten Lohn und Nebenverdienst Offerten an

Frau M. Rosenthal in Wiesenbach (Württemberg)." |

Sonstiges

Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert:

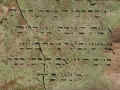

Grabstein in New York für Lena Sachs

aus Wiesenbach (gest. 1904)

Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn;

der Geburtsname von Lena Sachs wird nicht mitgeteilt. Hebräisch steht auf dem

Grabstein als ihr Name: "Lea Bat Abraham". Nach Ulrich Hornsteiner

(Mitteilung vom 9.10.2020) dürfte es sich eventuell um Lea geb. Stern

(Tochter von Abraham Stern) handeln (geb. 22. März 1823 in Wiesenbach).

|

Grabstein

für "Lena Sachs Grabstein

für "Lena Sachs

Born in Wiesenbach / Württemberg

Died May 29 1904

Aged 80 Years". |

Zur Geschichte des Betsaals/der Synagoge

Das Wohngebiet

konzentrierte sich vermutlich zunächst auf die ehemalige "Judengasse" (heute

Engelhardshauser Straße, im Volksmund "Gäßle"). Hier konnten die jüdischen

Familien 1790 einen bescheidenen Betsaal bauen (auf dem heutigen Grundstück

Engelhardshauser Straße 42). Unter dem Vorsänger Aron Bär wurde 1824 der

Betsaal zu einer Synagoge erweitert. Sie blieb aber ein bescheidender einstöckiger

Raum mit Riegelwänden, nicht unterkellert und nicht tief gegründet. In ihrem

Hofraum standen eine Mikwe und ein jüdisches Schlachthaus. Nach der Neuordnung

der jüdischen Gemeindeverhältnisse in Württembergs und dem Anschluss von

Wiesenbach und Hengstfeld 1828 an die Gemeinde in Michelbach an der Lücke

sollte die Wiesenbacher Synagoge geschlossen werden. Nach energischem Protest

der Gemeindeglieder durfte sie weiterhin als Filiale genutzt werden. 1865

kam es zu Bau- oder Renovierungsmaßnahmen (der Synagoge und/oder des

Schulhauses in der Hirtengasse?), zu denen es einen Zuschuss aus staatlichen

Mitteln in Höhe von 200 Gulden gab.

Zuschuss zu Baumaßnahmen an der Synagoge oder

des Schulhauses (1865)

Aus einem (längeren) Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. August 1865: "Aus Württemberg. Der israelitischen

Kirchengemeinde Archshofen hat unser

König Karl drei Kronleuchter für die neu restaurierte Synagoge als

Geschenk huldreichst zu verwilligen geruht, und die Filialgemeinde Wiesenbach

erhielt zu den Kosten der Erwerbung und baulichen Einrichtung ihres Schul-

und Gotteshauses einen Staatsbeitrag von 200

Gulden." Aus einem (längeren) Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. August 1865: "Aus Württemberg. Der israelitischen

Kirchengemeinde Archshofen hat unser

König Karl drei Kronleuchter für die neu restaurierte Synagoge als

Geschenk huldreichst zu verwilligen geruht, und die Filialgemeinde Wiesenbach

erhielt zu den Kosten der Erwerbung und baulichen Einrichtung ihres Schul-

und Gotteshauses einen Staatsbeitrag von 200

Gulden." |

Trotz der

gering gewordenen Zahl von Gemeindegliedern wurde die Synagoge erst 1928

geschlossen und 1933 auf Abbruch verkauft. Das ehemalige jüdische Schlachthaus

im Hofraum der Synagoge ist bereits 1877 verkauft und 1923 abgebrochen worden.

Heute ist das ehemalige Synagogengrundstück ein Garten

gegenüber dem früheren "Jägerstüble" (Engelhardshauser Straße 15

[früher: Gässle 42]; der Gaststättenbetrieb ist eingestellt, das Haus wird

als Wohnhaus verwendet). 1986 wurde eine

kurze Steinsäule hier aufgestellt, die vermutlich vom Almemor der Synagoge

stammt. Eine Hinweistafel ist angebracht. Die Gedenksäule steht zwischen

den Gebäuden Engelhardshauser Straße 15 und 17 an der Außenwand eines

Nebengebäudes.

Fotos

Historische Fotos:

(Quelle: links: Jüdische Gotteshäuser und Friedhöfe in Württemberg. 1932 S.

131; die beiden anderen Dokumente aus Privatbesitz)

|

|

|

Die Synagoge in

Wiesenbach |

Foto von Kindern im

Nachbargarten der Synagoge,

(rechts im

Hintergrund)

|

Quittung vom 7. Februar 1933 über

den Verkauf des Synagogengrundstücks

an

Hugo Kett (Synagoge war vermutlich

war abgebrochen) |

| |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Fotos um 1985:

(Fotos: Hahn) |

|

|

|

|

|

Grundstück der ehemaligen Synagoge in Wiesenbach

|

Steinsäule, vermutlich vom Almemor

der Synagoge, 1986 am

Synagogenstandort aufgestellt |

| |

Neuere Fotos vom Synagogenstandort werden

noch erstellt; über Zusendungen

freut sich der Webmaster von Alemannia

Judaica; Adresse siehe Eingangsseite |

|

| |

|

Weitere Erinnerung an

die

jüdische Geschichte

(Foto: Bernhard Ritter) |

|

Das Foto zeigt

ein Grabsteinfragment, das aus dem

jüdischen Friedhof in Michelbach stammt (Begräbnisplatz der Wiesenbacher

Juden). Die Übersetzung der Inschrift lautet:

"1) ...auf all ihren Wegen. (Es ist) Frau Rachel

2) Gattin des ehrenwerten Josef Strauss

3) von Wiesenbach. Sie starb in gutem Namen

4) am 4. Tag (Mittwoch), 13. Aw 623 nach der kleinen Zählung

5) Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des ewigen Lebens."

Bei der Verstorbenen handelt es sich um Rachel Strauß, geb. 17. Oktober

1790, gest. 29. Juli 1863, die mit dem Handelsmann Joseph Moses Strauß (geb.

5. Juli 1796, gest. 15. Januar 1879) in Wiesenbach verheiratet war.

Informationen nach dem Familienregister Wiesenbach, zugänglich über die Website

des Landesarchiv Baden-Württemberg (die Seite

zur Familie Joseph Strauß: eingestellt als pdf-Datei)

Nach unbestätigten Informationen wurde das Grabsteinfragment im Sommer 2011

auf einem Privatgrundstück in Michelbach beim Hausbau entdeckt. Welches

Grundstück das war, und wo der Stein sich heute befindet, ist unbekannt.

Recherchen bei Michelbacher Bürgern im Jahr 2021 blieben erfolglos

(Information von Uli Hornsteiner vom 20.3.2022). |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Sauer: Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und

Hohenzollern. 1966. S. 191-192. |

| Robert Walter u.a.: Wiesenbach – eine kleine Chronik. 1983². S.

162ff. |

| Gerhard Taddey: Kein kleines Jerusalem. Geschichte der Juden im

Landkreis Schwäbisch Hall. 1992. |

|  Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|