|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In dem bis zum Anfang des

19. Jahrhunderts zum Kurfürstentum Mainz gehörenden Walldürn bestand eine jüdische

Gemeinde bereits im Mittelalter. Die Gemeinde wurde von den

Judenverfolgungen 1298, 1335/37 und 1348/49 betroffen und vernichtet. Seit 1378

lebten wiederum einzelne Juden in der Stadt, die zu den neun "oberen Städten"

des Erzbistums Mainz gehörte.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts lassen sich gleichfalls Juden

in Walldürn nachweisen. 1470 wurden sie mit den anderen Juden des Erzstiftes

Mainz ausgewiesen.

Die Entstehung der kleinen neuzeitlichen Gemeinde geht in die Zeit des 18.

Jahrhunderts zurück. Seit der Zeit um 1700 erfährt man wieder von jüdischen

Einwohnern. 1713 wird in einer Rechnung des Klosters Amorbach ein Walldürner

Schutzjude genannt. Bis um 1720 waren es jedoch nicht mehr als drei Familien in der

Stadt. Weitere zogen im Laufe des 18. Jahrhunderts zu, sodass es 1783 immerhin

sieben jüdische Haushaltungen waren.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1825 23 jüdische Einwohner (0,8 % von insgesamt 2.798 Einwohnern),

1858 37 und die höchste Zahl im 19. Jahrhundert 1864 mit 38 Personen,

1875 25 (0,8 % von 3.174), 1888 23, 1895 20 (in vier Familien), 1898 15 (in vier

Haushaltungen), 1900 14 jüdische Einwohner, 1903 15 (in vier Haushaltungen, von

insgesamt 3204 Einwohnern). Die jüdischen Einwohner

waren noch um 1830 fast alle Hausierer mit Ellenwaren, nur Isak Nezes Sinsheimer

betrieb ein Ladengeschäft. In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden einige

weitere Geschäfte und Handlungen eröffnet.

Im Revolutionsjahr 1848 kam es zu Ausschreibungen gegen jüdische

Einwohner. Dabei wurde der Laden von Aron Sender demoliert, die Ware auf die

Straße geworfen, Bücher und Handschriften verbrannt, Lebensmittel geraubt und

der Wein an Ort und Stelle ausgetrunken.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine

Religionsschule und ein rituelles Bad (letzteres am Marsbach im Haus Untergasse

31 mit einem ausgemauerten quadratischen Schacht, der bis unter den Spiegel des

Marsbaches reichte, aber auch Wasserzuleitung hatte; das Bad wurde schon vor

1900 nicht mehr benutzt, 1969 zugeschüttet). Um 1887/89 lebte noch der

emeritierte Lehrer M. Hammer in der Gemeinde und erteilte den wenigen jüdischen

Kinder noch den Religionsunterricht. Um 1892/1897 war E. Riselsheimer Kantor

und Schochet der Gemeinde.

Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen

Friedhof in Bödigheim

beigesetzt. 1827 wurde die Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Merchingen

zugeteilt, der später vom Bezirksrabbiner in Mosbach

betreut wurde.

Als Gemeindevorsteher werden genannt: um 1892/1894 S. Oppenheimer und W.

Strauß, um 1895 W. Strauß und E. Riselsheimer, um 1897 H. Zimmern, E.

Risselsheimer, um 1903 J. Zimmern.

Um 1924, als 23 jüdische Einwohner in Walldürn (0,6 % von insgesamt

etwa 4.000 Einwohnern) gezählt wurden, war Gemeindevorsteher Isak Riselsheimer.

Auch 1932 war er als Gemeindevorsteher im Amt.

Bis nach 1933 waren im Besitz der (damals nur noch 19) jüdischen

Gemeindeglieder noch folgende Gewerbebetriebe: das Trikotagen- und

Wollwarengeschäft von Sophie Riselsheimer (Hauptstraße 13), das

Eisenwarengeschäft Isak Riselsheimer (Hauptstraße 21) und das Gasthaus zur

"Sonne", Inhaber Eduard Neuberger (Am Plan 3).

In den Jahren nach 1933 ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf

Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und

der Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Auch der letzte

Gemeindevorsteher Isak Riselsheimer verließ mit seiner fünfköpfigen Familie

die Stadt. Zwei der jüdischen Einwohner verstarben vor 1938 in der Stadt. Am 8.

November 1937 wurde die Gemeinde aufgelöst. Am 22. Oktober 1940 wurden die

letzten 10 anwesenden jüdischen Einwohner nach Gurs deportiert. Das Eigentum

der letzten drei jüdischen Familien wurde konfisziert und später versteigert.

Von den in Walldürn geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Elise Kahn geb.

Riselsheimer (1890), Hubert Kahn (1922), Irene Kahn (1924), Leopold Kahn (1885),

Regine Kahn geb. Zimmern (1867), Sitta Kahn (1925), Eduard Neuberger (1869),

Emil Strauß (1860), David Zimmern (1896), Hugo Zimmern (1898), Leopold Zimmern

(1901), Lydia Zimmern geb. Bloch (1898).

Aus der Geschichte

der jüdischen Gemeinde

Allgemeine

Gemeindebeschreibung (1931)

Artikel

in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Juli 1931: "Walldürn. 4000

Einwohner, ca. 15 jüdische Seelen. Eine der ältesten jüdischen Gemeinden

Badens, erlebt 1298 die Rindfleischverfolgung, 1349 eine schlimmere, besitzt

1710 schon oder wieder eine Synagoge, wird 1848 von den erwähnten

demokratischen Judenverfolgungen in Mitleidenschaft gezogen. Um 1900 hat die

Gemeinde 20 Seelen und gehört zu Hainstadt,

geht 1913 auf zwölf Seelen zurück, hat aber um 1924 wieder 23 Seelen mit

eigene Gemeinde und Synagoge, aber keinen Beamten. Walldürn ist ein

altertümliches Städtchen mit sehenswertem Heimatmuseum. Wegen ritueller

Verpflegung wende man sich an Vorsteher Riselsheimer. " Artikel

in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Juli 1931: "Walldürn. 4000

Einwohner, ca. 15 jüdische Seelen. Eine der ältesten jüdischen Gemeinden

Badens, erlebt 1298 die Rindfleischverfolgung, 1349 eine schlimmere, besitzt

1710 schon oder wieder eine Synagoge, wird 1848 von den erwähnten

demokratischen Judenverfolgungen in Mitleidenschaft gezogen. Um 1900 hat die

Gemeinde 20 Seelen und gehört zu Hainstadt,

geht 1913 auf zwölf Seelen zurück, hat aber um 1924 wieder 23 Seelen mit

eigene Gemeinde und Synagoge, aber keinen Beamten. Walldürn ist ein

altertümliches Städtchen mit sehenswertem Heimatmuseum. Wegen ritueller

Verpflegung wende man sich an Vorsteher Riselsheimer. " |

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Ausschreibungen der Stelle des

Lehrers in Hainstadt mit der Filialgemeinde

Walldürn (1909/1910)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1909: "Vakanz. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. Oktober 1909: "Vakanz.

Die mit Religionsschule, Vorbeter und Schächterdienst verbundene Lehrerstelle

in Hainstadt in Baden ist per 1. Dezember dieses Jahres zu besetzen. Das

Fixumgehalt beträgt Mark 900 - Filialgemeinde Walldürn Mark 100,

außerdem entfallen für Nebenverdienste Mark 5-600. Geeignete Bewerber

belieben sich an den Unterzeichneten zu wenden.

Der Synagogenrat Hainstadt in Baden." |

|

|

Anzeige

in "Israelitisches Familienblatt" vom 26. Mai 1910: "Die mit

Religionsschule, Vorbeter- und Schächterdienst verbundene Anzeige

in "Israelitisches Familienblatt" vom 26. Mai 1910: "Die mit

Religionsschule, Vorbeter- und Schächterdienst verbundene

Lehrerstellen

Hainstadt in Baden ist durch

Abberufung des Herrn Lehrer Hobel durch Großherzoglichen Oberschulrat

Karlsruhe in den Volksschuldienst frei geworden und ist dieselbe per sofort

zu besetzen. Das Fixumgehalt beträgt Mk. 900, Filialgemeinde Walldürn

Mk. 100, Nebengefälle Mk. 500 nebst freier Wohnung. Geeignete Bewerber

Belieben sich an den unterzeichneten Synagogenrat zu wenden.

Der Synagogenrat.

Emanuel Israel, Hainstadt in Baden." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Juden in Walldürn schon im 12.

Jahrhundert ? (aus einem Beitrag von Berthold Rosenthal 1935)

Mitteilung

in "Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums" 1935 S.

51: "Zur Germania Judaica. Mitteilung

in "Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums" 1935 S.

51: "Zur Germania Judaica.

Unter ... (S. 481, Z. 5) ist weder Trani noch (Szilwas: Juden in Würzburg,

12) Tyrnau zu verstehen, sondern das etwa 50 km von

Würzburg entfernte badische

Walldürn, für das durch Urkunden des 12. Jahrhunderts die Namen Turna

oder Durna bezeugt sind und das mit ... (Mart. 66) identisch wäre. Demnach

hätten im 12. Jahrhundert schon Juden in Walldürn gelebt. Berthold

Rosenthal. " |

Aus dem 18. Jahrhundert

Aus

einem Artikel im "Magazin für die Wissenschaft des Judentums" 1889 S. 259:

"Geschichtliche und Bibliografische Notizen. Aus

einem Artikel im "Magazin für die Wissenschaft des Judentums" 1889 S. 259:

"Geschichtliche und Bibliografische Notizen.

Von Dr. Leopold Löwenstein in

Mosbach.

Die Durchsicht von Prof. Kaufmanns Monographie 'Letzte Vertreibung der Juden

aus Wien' (Programmbeilage zum Jahresbericht der Pester Rabbinerschule, Pest

1889), eines wertvollen Beitrags zur Geschichte Österreichs und Deutschlands

und ihn so herrlichem Stil geschrieben, wie wir ihn an den gediegenen

Arbeiten des Verfassers gewohnt sind, gibt mir zu folgenden Bemerkungen

Anlass.

...

Daselbst S. 179 Anm. 5 ist Herzfeld-Heizfeld s.v.a.

Heidingsfeld, früher Sitz des

Würzburgischen Rabbinats. Der Herausgeber der Hagada... ist Schlomoh (nicht

Meschullam) Salman. Derselbe war Rabbinats-

|

ebd.

S. 260: "assessor des Kurmainzischen Kreises und wohnte in Walldürn

(im badischen Odenwald), welches damals zu Kurmainz gehörte. Aus diesem

Grunde nennt sich der Herausgeber ..., was Kaufmann irrtümlich als 'Rabbinatsassessor

von Mainz' auffasst. Ebensowenig war sein Schwiegervater Mainzer Vorsteher,

sondern wohnte in Walldürn. Letzteres ist die richtige Lesung für

..., welches Kaufmann Waltern liest, während Wolf bibl. hebr. III S. 1037

und Steinschneider Cat. Bodl. S. 2397 No. 6983 Voltiran daraus machen.

Walldürn hieß ursprünglich Düren und wird als solches unter den Plätzen, wo

Judenverfolgungen stattfanden, mehrmals im Mainz-Nürnberger, sowie im

Deutzer Memorbuch erwähnt. Obengenannter R. Salomon wurde später Rabbiner in

Bödigheim (unweit Walldürn), wo er in

besonderer Achtung stand und weit über die Grenze seines Rabbinates sich

eines großen Rufs erfreute. In dem im Großherzoglichen Generallandesarchiv

in Karlsruhe befindlichen Archivalien zur Geschichte der Juden in

Heinsheim (am Neckar) wird mitgeteilt,

dass anno 1744 bei einer dort ausgebrochenen Streitsache zwischen

herrschaftlichen Schutzjuden und solchen, die zum Deutschorden gehörten, der

'renommierte 40-jährige (d.h. 40 Jahre amtierende) Rabbiner Salomon Wolf in

Bödigheim' als Schiedsrichter berufen

wurde. Das Bödigheimer Memorbuch ist von ihm anno 1745 angelegt. Er erwähnt

darin unter den üblichen Jiskor verschiedene seiner Verwandten, unter

anderem als berühmte Gelehrte seinen Großvater R. Jehuda bin Eliahu, sowie

seinen Vater R. Seeb und zwar diesen als Verfasser der Bücher... Am Schluss

des Memorbuchs verzeichnet er in fließendem hebräischen Stil sämtliche

gottesdienstliche Gebräuche, welche das Jahr hindurch einzuhalten sind,

damit dieselben für alle Zeiten festgehalten und nicht von jedem beliebigen

'geringen Gelehrten' nach Willkür geändert werden…" ebd.

S. 260: "assessor des Kurmainzischen Kreises und wohnte in Walldürn

(im badischen Odenwald), welches damals zu Kurmainz gehörte. Aus diesem

Grunde nennt sich der Herausgeber ..., was Kaufmann irrtümlich als 'Rabbinatsassessor

von Mainz' auffasst. Ebensowenig war sein Schwiegervater Mainzer Vorsteher,

sondern wohnte in Walldürn. Letzteres ist die richtige Lesung für

..., welches Kaufmann Waltern liest, während Wolf bibl. hebr. III S. 1037

und Steinschneider Cat. Bodl. S. 2397 No. 6983 Voltiran daraus machen.

Walldürn hieß ursprünglich Düren und wird als solches unter den Plätzen, wo

Judenverfolgungen stattfanden, mehrmals im Mainz-Nürnberger, sowie im

Deutzer Memorbuch erwähnt. Obengenannter R. Salomon wurde später Rabbiner in

Bödigheim (unweit Walldürn), wo er in

besonderer Achtung stand und weit über die Grenze seines Rabbinates sich

eines großen Rufs erfreute. In dem im Großherzoglichen Generallandesarchiv

in Karlsruhe befindlichen Archivalien zur Geschichte der Juden in

Heinsheim (am Neckar) wird mitgeteilt,

dass anno 1744 bei einer dort ausgebrochenen Streitsache zwischen

herrschaftlichen Schutzjuden und solchen, die zum Deutschorden gehörten, der

'renommierte 40-jährige (d.h. 40 Jahre amtierende) Rabbiner Salomon Wolf in

Bödigheim' als Schiedsrichter berufen

wurde. Das Bödigheimer Memorbuch ist von ihm anno 1745 angelegt. Er erwähnt

darin unter den üblichen Jiskor verschiedene seiner Verwandten, unter

anderem als berühmte Gelehrte seinen Großvater R. Jehuda bin Eliahu, sowie

seinen Vater R. Seeb und zwar diesen als Verfasser der Bücher... Am Schluss

des Memorbuchs verzeichnet er in fließendem hebräischen Stil sämtliche

gottesdienstliche Gebräuche, welche das Jahr hindurch einzuhalten sind,

damit dieselben für alle Zeiten festgehalten und nicht von jedem beliebigen

'geringen Gelehrten' nach Willkür geändert werden…"

|

Aufruf zur Unterstützung des

erblindeten Alexander Sender in Walldürn (1887)

Anzeige

in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Bitte an edle Menschenfreunde! Anzeige

in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Bitte an edle Menschenfreunde!

Bereits im Frühjahr 1870 erlaubte ich mir, den verehrlichen Lesern dieser

Blätter die traurige Lage der Familie des erblindeten, im besten Mannesalter

stehenden Alexander Sender aus Walldürn zu schildern und die

öffentliche Mildtätigkeit zur Linderung der traurigen Lage anzurufen.

Seit April 1870, also seit 5 1/2 Jahren lebt diese Familie, da weder der

erblindete Mann, noch dessen blödsinnige Frau etwas erwerben können, von den

seinerzeit gesammelten milden Gaben.

Über die Verwendung der sich ergebenen Summe habe ich unterm 7. Januar

dieses Jahres notariell beglaubigte Rechnung abgelegt und spreche hiermit

namens der Notleidenden für jene Liebesgaben den edlen Gebern den besten

Dank aus.

Die Lage dieser Unglücklichen hat sich seitdem nicht gebessert, aber die

Mittel sind in diesem langen Zeitraume aufgebraucht. Die Not hat jetzt ihren

Gipfelpunkt erreicht. Entblößt von allen Mitteln, ohne jeglichen Erwerb,

hungernd und ohne Begleitung, jede Hoffnung auf Besserung dieser

schrecklichen Lage aufgebend, sieht diese schwer heimgesuchte Familie in die

Zukunft. Der Anblick dieser Jammergestalten ermutigt mich, heute wieder die

mildtätigen Herzen edler Menschen, zur Linderung dieses Elendes anzurufen

und innigst zu bitten, Scherflein beizutragen, um Tränen zu trocknen und

Hunger zu stillen.

Die rasche die Not dieser Dürftigen gelindert wird, desto gottgefälliger und

seliger ist die Handlung.

Dass die Unterstützung keinen Unwürdigen zugewendet wird, dafür bürge ich

und wollen gefälligst etwaige Spinden an den Unterzeichneten eingesendet

werden.

Leopold Oppenheimer, Bezirksältester.

Buchen, im September 1875.

Vorstehende Angaben, bezüglich der Verhältnisse der Alexander Senders

Eheleute hier, werden als vollkommen wahr mit dem Bemerken bestätigt, dass

genannte Familie der Unterstützung sehr bedürftig ist.

Walldürn, den 29. September 1875.

Bürgermeisteramt: H. Kieser." |

Ergebnis einer Spendensammlung in

Hainstadt und Walldürn (1887)

Mitteilung

in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Hainstadt.

Durch den Gemeindevorstand Herrn Neuberger: Challogeld von den Frauen: Mina

Kaufmann 1.30, Klara Kaufmann 1.20, Adelheid Oppenheimer 1. Sara Neuberger

1.50, Karoline Kaufmann 1.50, Babette Neuberger 1, Sophie Neuberger 1.64.

Rika Neuberger 1, Sara Neuberger Witwe 1, Witwe Gundersheimer 1.45, durch

Lehrer Biberles, Challogeld von den Frauen: Hanna Reis 2.30, Sophie Reis

1.50, Fanny Lissberger 1.50, Fanny Israel 1.45, Mina Gundersheimer 1.29,

Ricka Kaufmann 0.50, Sara Klein 1. Fanny Alexander 0.50. Emma Kaufmann 1.20,

Rifka Kaufmann 0.50, Hannchen Israel 1, von demselben aus Walldürn:

Karolina Zimmern 0.50, Justine Rödel 0.40. Jette Riselsheimer 0.20, Bertha

Hammer 0.20 Mark. " Mitteilung

in "Der Israelit" vom 19. Mai 1887: "Hainstadt.

Durch den Gemeindevorstand Herrn Neuberger: Challogeld von den Frauen: Mina

Kaufmann 1.30, Klara Kaufmann 1.20, Adelheid Oppenheimer 1. Sara Neuberger

1.50, Karoline Kaufmann 1.50, Babette Neuberger 1, Sophie Neuberger 1.64.

Rika Neuberger 1, Sara Neuberger Witwe 1, Witwe Gundersheimer 1.45, durch

Lehrer Biberles, Challogeld von den Frauen: Hanna Reis 2.30, Sophie Reis

1.50, Fanny Lissberger 1.50, Fanny Israel 1.45, Mina Gundersheimer 1.29,

Ricka Kaufmann 0.50, Sara Klein 1. Fanny Alexander 0.50. Emma Kaufmann 1.20,

Rifka Kaufmann 0.50, Hannchen Israel 1, von demselben aus Walldürn:

Karolina Zimmern 0.50, Justine Rödel 0.40. Jette Riselsheimer 0.20, Bertha

Hammer 0.20 Mark. " |

Vortragsabend mit dem

Synodalabgeordneten Otto Simon in Hainstadt (1934)

Anmerkung: zu Misrachi-Gruppe vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Misrachi.

Artikel

in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. April 1934: "Hainstadt (Baden).

Hier hielt Synodalabgeordneter Dr. Otto Simon (Mannheim)

Leiter des Palästinanebenamtes für Baden-Württemberg in Mannheim, einen

Vortrag über 'Vor verschlossenen Toren!' Die Veranstaltung, von Lehrer Willi

Wertheimer (Buchen) veranlasst und

geleitet, erfreute sich reichen Besuches aus den umliegenden Gemeinden.

Anschließend konnte eine 'Misrachi-Gruppe' für den Bezirk

Buchen ins Leben gerufen werden. " Artikel

in "Israelitisches Familienblatt" vom 19. April 1934: "Hainstadt (Baden).

Hier hielt Synodalabgeordneter Dr. Otto Simon (Mannheim)

Leiter des Palästinanebenamtes für Baden-Württemberg in Mannheim, einen

Vortrag über 'Vor verschlossenen Toren!' Die Veranstaltung, von Lehrer Willi

Wertheimer (Buchen) veranlasst und

geleitet, erfreute sich reichen Besuches aus den umliegenden Gemeinden.

Anschließend konnte eine 'Misrachi-Gruppe' für den Bezirk

Buchen ins Leben gerufen werden. " |

Feierstunde zum Chanukkafest (1934)

Artikel

in "Jüdische Rundschau" vom 16. Januar 1934: "Hardheim. Artikel

in "Jüdische Rundschau" vom 16. Januar 1934: "Hardheim.

Am 25. Dezember lud die Gemeinde Lehrer Wertheimer -

Buchen zu einer Feierstunde ein. Im

Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Lichtbildervortrag des Vortragenden:

'Tel Aviv und die Orangenküste'. Die Kleinen aus den Religionsschulen

Buchen, Walldürn und

Hardheim führten ein kleines Chanukkaspiel

auf, das ebenso wie das von jugendlichen Kräften aufgeführte Stück 'Drei

treffen sich vor dem Jugendheim' mit großem Beifall aufgenommen wurde. Im

Namen der Gemeinde sprach Synagogenrat Urspringer Begrüßungs- und

Schlussworte." |

Treffen der Religionsschüler aus

Hardheim, Hainstadt und Buchen in Walldürn (1935)

Anmerkung: zur Feier des 15. Schwat vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tu_biSchevat.

Mitteilung

in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Februar 1935: "Walldürn

(Baden). Die Religionsschüler des Bezirks aus den Kleingemeinden

Hardheim,

Hainstadt und

Buchen veranstalteten hier erstmalig ein

Treffen und feierten den 15. Schwat. Auch wurde der Filmstreifen 'Neue

Wälder in Erez' vorgeführt." Mitteilung

in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Februar 1935: "Walldürn

(Baden). Die Religionsschüler des Bezirks aus den Kleingemeinden

Hardheim,

Hainstadt und

Buchen veranstalteten hier erstmalig ein

Treffen und feierten den 15. Schwat. Auch wurde der Filmstreifen 'Neue

Wälder in Erez' vorgeführt." |

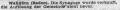

Verkauf der Synagoge und Auflösung der Gemeinde (1937)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1937: "Mannheim.

Die Gemeinde Eberstadt in Baden wurde

aufgelöst, die Synagoge wurde verkauft. In Walldürn in Baden

wurde die Synagoge verkauft, die Auflösung der Gemeinde steht

bevor." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. September 1937: "Mannheim.

Die Gemeinde Eberstadt in Baden wurde

aufgelöst, die Synagoge wurde verkauft. In Walldürn in Baden

wurde die Synagoge verkauft, die Auflösung der Gemeinde steht

bevor." |

Über einzelne

Personen aus der jüdischen Gemeinde

Gemeindevorsteher J. Riselsheimer

emigriert nach Amerika (1934)

Anmerkung: Isaac Riselsheimer (1873-1962) ist beigesetzt im Cedar Park

Cemetery in Paramus, Bergen County, New Jersey USA https://de.findagrave.com/memorial/209021443/isaac-riselsheimer

(Fotos und weitere Informationen zur Familie)

Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Oktober 1934: "Walldürn

(Baden). Der langjährige Vorstand der vor der Auflösung stehenden

Gemeinde, J. Riselsheimer, wandert nach Amerika aus." Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 14. Oktober 1934: "Walldürn

(Baden). Der langjährige Vorstand der vor der Auflösung stehenden

Gemeinde, J. Riselsheimer, wandert nach Amerika aus." |

Über den aus Walldürn stammenden Oberlehrer i.R. Hermann Zimmern

zu seinem 80. Geburtstag (1936)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

11. Juni 1936: "Mannheim 4. Juni (1936). Am 30. dieses Monats

begeht Hermann Zimmern, Oberlehrer i.R. in Mannheim, B 7,12 in

körperlicher und geistiger Frische seien 80. Geburtstag. Der Jubilar,

geboren 1856 in Walldürn, war 45 Jahre im badischen

Volksschuldienst, davon 40 Jahre in Kippenheim

bei Lahr, zuletzt als Schulleiter. 1922 wurde er in den wohlverdienten

Ruhestand versetzt und wohnt seit 1926 bei seiner Tochter in Mannheim. Wir

wünschen dem Jubilar, der sich ob seines heiteren, gütigen Wesens

allgemeiner Beliebtheit und Wertschätzung erfreut, einen schönen

gesegneten Lebensabend! (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

11. Juni 1936: "Mannheim 4. Juni (1936). Am 30. dieses Monats

begeht Hermann Zimmern, Oberlehrer i.R. in Mannheim, B 7,12 in

körperlicher und geistiger Frische seien 80. Geburtstag. Der Jubilar,

geboren 1856 in Walldürn, war 45 Jahre im badischen

Volksschuldienst, davon 40 Jahre in Kippenheim

bei Lahr, zuletzt als Schulleiter. 1922 wurde er in den wohlverdienten

Ruhestand versetzt und wohnt seit 1926 bei seiner Tochter in Mannheim. Wir

wünschen dem Jubilar, der sich ob seines heiteren, gütigen Wesens

allgemeiner Beliebtheit und Wertschätzung erfreut, einen schönen

gesegneten Lebensabend! (Alles Gute) bis 120 Jahre."

|

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Werbung für Grünkern aus Walldürn (1927)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juli 1927: "Ia

Grünkern Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juli 1927: "Ia

Grünkern

neueste Ernste versendet zu billigen Preisen jedes

Quantum

Leopold Kahn, Walldürn". |

Todesanzeige für Dora Riselsheimer

geb. Sondheimer (1930)

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Februar 1930: "Todesanzeige. Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 27. Februar 1930: "Todesanzeige.

Nach Gottes unerforschlichem Ratschlusse verschied nach langem Leiden, doch

plötzlich und unerwartet, am Samstag, 22. Februar, meine liebe Frau, unsere

über alles geliebte Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin, Tante,

Großmutter

Frau Dora Riselsheimer geb. Sondheimer

im fast vollendeten 59. Lebensjahre. Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

I.d.N. (in deren Namen) J. Riselsheimer und Kinder

Walldürn i.B., den 22. Februar 1930

Schlüchtern, Aschaffenburg, Worms am Rhein, Denver (Colorado)." |

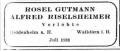

Verlobungsanzeige für Rosel Gutmann

und Alfred Riselsheimer (1931)

Anzeige

in "Israelitisches Familienblatt" vom 30. Juli 1931: Anzeige

in "Israelitisches Familienblatt" vom 30. Juli 1931:

"Rosel Gutmann - Alfred Riselsheimer

Verlobte

Heidenheim a.H. Walldürn i.B. Juli 1931" |

Verlobungsanzeige für Else Traubel

und Alfred Riselsheimer (1937)

Anmerkung: Schewuos = Schawuot (Wochenfest)

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Mai 1937: "Wir

haben uns verlobt

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Mai 1937: "Wir

haben uns verlobt

Else Traubel - Alfred Riselsheimer

Oberaltertheim Walldürn (Schewuos)." |

Fotos aus jüdischen Familien in Walldürn

(Die Fotos stammen aus dem Bildarchiv des ersten Buchener Fotografen Karl

Weiß (1876-1956); Quelle:

https://nat.museum-digital.de/index.php?t=serie&serges=1246#objects;

Erläuterungen zu den Fotos nach den Recherchen von Dr. Axel Burkhardt,

Landesstelle für Museumsbetreuung, Stuttgart)

Zur

Geschichte des Betsaales / der Synagoge

Nachdem um 1770

vermutlich die Zehnzahl religionsmündiger jüdischer Männer erreicht war,

richtete sich die Gemeinde in dem (1755 erbauten) Gebäude Zunftgasse 3 einen

Betsaal ein (auch "Synagoge" genannt). Er befand sich im zweiten

(oberen) Stockwerk des Gebäudes.

Nicht zu allen Seiten konnten Gottesdienste in der Synagoge abgehalten werden.

So konnten zwischen 1890 und 1921 kaum Gottesdienste abgehalten werden, da in

Walldürn kein Minjan (Zehnzahl jüdischer Männer) vorhanden war. So war die

Bar Mizwa-Feier in der Synagoge 1912 ein besonderes Ereignis. Als nach 1920 die

Zahl der Gemeindeglieder vorübergend wieder anstieg, konnten auch wieder regelmäßige

Gottesdienste stattfinden.

Bar-Mizwa-Feier in der Synagoge

(1912)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30.August

1912: "Walldürn. In unserer Synagoge fand letzten Samstag zum

ersten Male seit Jahrzehnten wieder einmal an einem Samstag Gottesdienst

statt und zwar aus Anlass der Barmizwoh des Sohnes des Herrn Isaak

Riselsheimer. Da hier nur drei jüdische Familien wohnen, ist sonst an ein

Minjan nicht zu denken. Lehrer Schereschewsky -

Hainstadt leitete in

feierlicher Weise den Gottesdienst." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30.August

1912: "Walldürn. In unserer Synagoge fand letzten Samstag zum

ersten Male seit Jahrzehnten wieder einmal an einem Samstag Gottesdienst

statt und zwar aus Anlass der Barmizwoh des Sohnes des Herrn Isaak

Riselsheimer. Da hier nur drei jüdische Familien wohnen, ist sonst an ein

Minjan nicht zu denken. Lehrer Schereschewsky -

Hainstadt leitete in

feierlicher Weise den Gottesdienst." |

Neujahrsfest in der Synagoge

(1921)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1921:

"Walldürn (Baden), 5. Oktober (1921). Ein Roschhaschono-Fest von

seltener Bedeutung wurde unserer israelitischen Gemeinde nach langer Pause

zuteil. Nachdem unsere Kehilla (Gemeinde) seit fast 30 Jahren ohne Minjan

war, können wir seit kurzer Zeit wieder öffentlichen Gottesdienst

abhalten, da die Gemeinde in letzter Zeit Zuzug erhalten hat. Für die

Alteingesessenen ist es wirklich eine hohe Freude, erleben zu dürfen, wie

sich unsere Gemeinde wieder erholt hat. Möge es manch anderer Gemeinde,

die auch ohne Minjan ist, ebenfalls vergönnt sein, ihre Kehilla zu

vergrößern." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Oktober 1921:

"Walldürn (Baden), 5. Oktober (1921). Ein Roschhaschono-Fest von

seltener Bedeutung wurde unserer israelitischen Gemeinde nach langer Pause

zuteil. Nachdem unsere Kehilla (Gemeinde) seit fast 30 Jahren ohne Minjan

war, können wir seit kurzer Zeit wieder öffentlichen Gottesdienst

abhalten, da die Gemeinde in letzter Zeit Zuzug erhalten hat. Für die

Alteingesessenen ist es wirklich eine hohe Freude, erleben zu dürfen, wie

sich unsere Gemeinde wieder erholt hat. Möge es manch anderer Gemeinde,

die auch ohne Minjan ist, ebenfalls vergönnt sein, ihre Kehilla zu

vergrößern." |

Die Synagoge in Walldürn war noch bis 1937

Mittelpunkt der immer kleiner werdenden jüdischen Gemeinde.

1935/36 war sie für die jungen Leute eines damals in Walldürn einige Zeit

bestehenden landwirtschaftlichen Ausbildungszentrum Treffpunkt. Darüber

schreibt Willi Wertheimer: "Mit Genehmigung des Kreisleiters gründeten wir in

Walldürn ein Hachaluz-Zentrum. Dort konnten junge Menschen sich bei jüdischen

und nichtjüdischen Bauern auf den Beruf des Landwirts vorbereiten, um dann als

junge Pioniere ins Land der Väter zu gehen und dort das Land zu bebauen. Die

Landwirte A. Neuburger in Walldürn, Max Hofmann in Hainstadt, Günther Böttigheimer

in Kleineicholzheim, Steinhard und Stern in

Eberstadt und Fieger, ein Nichtjude

aus Hardheim, beschäftigen solche jungen Männer. Ihre Bleibe hatten diese

Jungen bei Levi in Sennfeld, am Wochenende trafen sie sich in der Synagoge in

Walldürn. Bald aber wurde diese Genehmigung widerrufen und die Chaluzim mussten

verschwinden...".

Verkauf der Synagoge (1937)

Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. September 1937: "Walldürn

(Baden). Die Synagoge wurde verkauft, die Auflösung der Gemeinde steht

bevor." Mitteilung in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. September 1937: "Walldürn

(Baden). Die Synagoge wurde verkauft, die Auflösung der Gemeinde steht

bevor." |

1937 wurde das Gebäude mit dem Betsaal verkauft und

zu einem Wohnhaus umgebaut. In Räumen des Erd- und Obergeschosses sind noch

barocke Stuckdecken erhalten. In einem Zimmer des Erdgeschosses wurden Bücher

und andere Gegenstände der Gemeinde aufbewahrt. Aus diesem Zimmer führte eine

Treppe zum Betsaal, von dem heute nichts mehr erkennbar ist. Bauliche Maßnahmen

im Haus sind nach einer Anweisung des Landesdenkmalamtes vom August 1990 mit der

Denkmalschutzbehörde abzusprechen.

Mit Beschluss des Gemeinderates von Walldürn vom 16.

Oktober 1989 wurde am Haus des ehemaligen Betsaales eine Gedenktafel

angebracht.

Fotos

Historische Fotos:

|

Historische Fotos sind nicht bekannt,

Hinweise bitte an den

Webmaster von "Alemannia Judaica", E-Mail-Adresse siehe Eingangsseite |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Foto um 1985:

(Foto links: Hahn; Foto rechts in:

Aufsatz von W.

Gramlich s. Lit. s. 55)

|

|

|

| |

Haus des Betsaals in

der Zunftgasse 3 |

Zeugnis der jüdischen

Geschichte: die

Stuckdecke in der Zunftgasse 3 (unterer

Vorraum zum

Betsaal, 18. Jh.) |

| |

| |

|

|

Fotos 2005:

(Fotos: Hahn,

Aufnahmedatum 19.3.2005; die Gedenktafel wurde am 5.9.2003 aufgenommen) |

|

|

|

|

| Haus des Betsaals in der Zunftgasse 3 |

Ansicht von Südwesten |

Gedenktafel |

| |

|

|

Presseartikel

| Januar

2014: Zum Tod von Daniel Mahr, dem

Begründer des "Kultur- und

Kunstmuseums" |

Artikel in den

"Fränkischen Nachrichten" vom 16. Januar 2014: "Daniel Mahr ist gestorben: Der Maler und Poet wurde 69 Jahre alt / 1988 in den Odenwald übergesiedelt.

Ein Verlust für die Kunstszene der Region,

Rippberg. Daniel Mahr ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 69 Jahren. Mahr, der sich selbst als Maler und Poet bezeichnete, war eine feste Größe in der Kunstszene des Neckar-Odenwald-Kreises.

Mahr hatte ein bewegtes Leben. Am 9. Oktober 1944 wurde er als Sohn jüdischer Eltern in Tschkowitz im Sudetenland geboren. Sein Vater wurde ermordet, seine Mutter und er überlebten den Krieg und das Naziregime.

1945 kamen beide zunächst nach Mannheim, dann nach Heidelberg, wo sie im Stadtteil Kirchheim sesshaft wurden. Hier ist Daniel Mahr aufgewachsen.

Dort hat er einen katholischen Kindergarten besucht. Zu Hause wurde er freilich jüdisch erzogen. Zwei Lehren hat Daniel Mahr absolviert. Eine als Schlosser, eine als Maschinenbauer.

Schon früh hat sich Daniel Mahr Gedanken über sich und das Judentum gemacht.

'Jude zu sein, das wurde lange versteckt, das wurde nichtöffentlich

gemacht', sagte er einmal im Gespräch mit den FN. Bei Daniel Mahr war das anders: Er machte kein Geheimnis daraus, dass er Jude war.

In Heidelberg hat Daniel Mahr seine ersten künstlerischen Schritte gemacht. Zuerst hat er Gedichte geschrieben, dann mit dem Malen angefangen. Schon früh, mit 26 Jahren, hat er sich ganz der Kunst verschrieben. Das Malen, mehr noch die Gedichte, das war für Mahr auch immer eine Möglichkeit, mit sich selbst ins Reine zu kommen, sein Leben zu verarbeiten. In Heidelberg hat er künstlerisch fruchtbare Phasen erlebt, aber auch eine schwere Schaffenskrise. Das war in den 80er Jahren. Letztlich führte diese Krise dazu, dass Mahr in den Odenwald übersiedelte. 1988 zog er nach

Laudenberg. Külsheim, Hornbach, Reinhardsachsen und Rippberg waren weitere Stationen. Die Gegend hat ihn beflügelt. Beim Malen hat er neue Stile entwickelt, neue Formen gefunden, seine Gedichte gingen ihm leichter von der Hand.

Neben der Malerei und dem Dichten ist vor allem das "Kultur- und Kunstmuseum" untrennbar mit dem Namen Daniel Mahr verbunden. Mit der Einrichtung wollte er eine Brücke zwischen Kunst und Religion schlagen und den Dialog zwischen Juden und Nichtjuden fördern. Und er hat damit durchaus Erfolg gehabt. "Sein" Museum genoss europaweit Anerkennung. 2007 schloss die Einrichtung ihre Pforten. Und Daniel Mahr litt darunter, dass sich kein Ort mehr fand, wo er sein Projekt hätte fortsetzen können. Die mangelnde Unterstützung machte ihm zu schaffen. Und auch wenn er das Gegenteil sagte: Wer ihn kannte, der spürte seinen Verdruss.

Seine Ziele verfolgte Mahr immer mit Konstanz und Zielstrebigkeit. "Juden sind stur und dickköpfig", sagte er einmal. Da hat er sich nicht ausgenommen. Das machte den Umgang mit ihm nicht immer einfach. Dafür gab es mit ihm aber auch keine halben Sachen, sondern immer eine klare Ansage.

Mit dem Maler und Poeten ist die Kunstszene der Region ein großes Stück ärmer geworden. mar."

Link

zum Artikel |

| |

| Das von 2002 (Eröffnung

am 30. Juni 2002) bis 2007 bestehende "Kultur- und

Kunstmuseum" schlug eine Brücke zwischen Kunst und Religion. Das

von Daniel Mahr aufgebaute Museum war im Walldürner Ortsteil Rippberg in

der Amorbacher Strasse 30 untergebracht. Es sollte den Dialog zwischen

Juden und Nichtjuden fördern. |

|

|

|

| |

Link oben zum Internetarchiv

der wayback-machine mit Fragmenten

der Website des Kultur- und Kunstmuseums (von 2006) |

|

|

Links und Literatur

Links:

Quellen:

| Hinweis

auf online einsehbare Familienregister der jüdischen Gemeinde Walldürn |

In der Website des Landesarchivs

Baden-Württemberg (hier: Generallandesarchiv Karlsruhe) sind einige Familienregister aus

badischen jüdischen Gemeinden einsehbar:

Link zur Übersicht (nach Amtsgerichtsbezirken)

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=12390

Zu Walldürn ist vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur

Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):

390 Nr. 831: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch 1810-1870

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119722

390 Nr. 832: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1816-1823

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119723

390 Nr. 833: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1824-1829

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119724

390 Nr. 834: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1830-1835

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119725

390 Nr. 835: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1836-1841

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119726

390 Nr. 836: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1842-1847

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119727

390 Nr. 837: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1848-1855

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119728

390 Nr. 838: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1856-1861

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119729

390 Nr. 839: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1862-1866

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119730

390 Nr. 840: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1867

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119734

390 Nr. 841: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1868

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119735

390 Nr. 842: Walldürn, katholische und israelitische Gemeinde: Standesbuch

1869-1870

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1119736 .

|

Literatur:

| Germania Judaica II,2 S. 862-863. |

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 283-284. |

| Walter Gramlich: Zur Geschichte der Walldürner Juden. in: 25 Jahre

Heimat- und Museumsverein und Neueröffnung des Museums Walldürn (=

Walldürner Museumsschriften Heft 7). 1991 S. 51-61. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|