|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Unterriedenberg (Kreis

Bad Kissingen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Unterriedenberg bestand eine jüdische Gemeinde bis

1938. Ihre Entstehung geht mindestens in die Zeit des 18. Jahrhunderts

zurück. Die jüdischen Familien wurden von der Herrschaft Sterpferts im

Römershag aufgenommen. 1763 wurden 12 jüdische Familien am Ort

gezählt.

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1867 84 jüdische Einwohner (28,2 % von 298), 1890 61 (23,2 % von

263), 1900 71 (28,0 % von 254), 1910 46 (17,2 % von 267), 1925 34 (14,3 % von

237).

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Unterriedenberg auf

insgesamt 12 Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände

genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Victor Machol Engel

(Viehhandel), Bonum Maier Engelhard (Viehhandel), Abraham Schlom Goldbach

(Schmusen und Taglohn), Victor Joseph Nusbaum (Schmusen und Taglohn), Moses Wolf

Hahn (Schmusen und Taglohn), Knebel Simon Sitzmann (Schmusen und Taglohn),

Hirsch Maier Engelhard (Schmusen und Taglohn), Victor Gerst Strauß

(Schnittwarenhandel), Mindel Mantel (Schnittwarenhandel), Mindel, Witwe von

Joseph Edelstein (Kramwarenhandel), Jend Hirsch Hecht (Viehhandel), Salomon

Victor Heß (Viehhandel).

Die jüdischen Familien lebten auch im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts vor allem vom Viehhandel, einige

eröffneten Geschäfte am Ort (s.u. Anzeige des Schnitt-, Eisen-

und Spezereiwaren-Geschäftes von Viktor Sitzmann 1893).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), eine jüdische Schule mit Lehrerwohnung und ein rituelles Bad (1909

renoviert).

Die Toten der Gemeinde wurde auf dem jüdischen Friedhof in Pfaffenhausen,

seit 1911 in Geroda beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe

Ausschreibung der Stelle unten 1876). Als Lehrer werden genannt: bis 1901

Emanuel Levi (danach in Willmars). Die jüdische

Gemeinde gehörte von 1840 bis 1892/93 zum Rabbinatsbezirk Gersfeld,

danach zum Distriktsrabbinat Bad

Kissingen.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Gefreiter Nathan

Goldbach (geb. 6.6.1890 in Oberriedenberg, gef. 26.8.1914), Gustav Sitzmann

(geb. 12.12.1895 in Unterriedenberg, gef. 20.3.1916) und Meier (Maier) Sitzmann

(geb. 25.9.1894 in Unterriedenberg, gef. 4.6.1917). Ihre Namen stehen auf dem

Kriegerdenkmal für die Gefallenen beider Weltkrieg unmittelbar neben der Kirche

an der Kirchstraße 12.

1932 waren die Vorsteher der Gemeinde Albin Lichtstern und Leo Sitzmann,

letzterer als Schriftführer und Schatzmeister. Im Schuljahr 1932/33 erhielten

noch zwei jüdische Kinder Religionsunterricht.

1933 lebten noch 32 jüdische Personen in Unterriedenberg (14,4 % von

222). Infolge der zunehmenden Repressalien und der Folgen des wirtschaftlichen

Boykotts verarmten die jüdischen Familien sehr schnell. Nachdem der Besuch

der öffentlichen Schule in Unterriedenberg für die jüdischen Kinder nicht

mehr möglich war, besuchten diese 1936 die israelitische Volksschule in Brückenau.

Im Februar 1937

mussten bereits vier Familien von der jüdischen "Winterhilfe"

versorgt werden. Bis Anfang November 1938 sind vier jüdische Einwohner in die

USA emigriert, 15 verzogen in andere deutsche Städte (je fünf nach Frankfurt

am Main und Würzburg sowie in andere Städte). Danach lebten noch sechs

jüdische Familien am Ort (zwei der Haushaltsvorstände waren Ladenbesitzer,

einer Bäcker, einer Viehhändler). Am Novemberpogrom 1938 waren vor

allem SA-Leute aus Unterriedenberg, Oberbach und Oberriedenberg beteiligt. Sie

drangen in die jüdischen Häuser ein, schlugen die Fenster ein, zerstörten die

Wohnungen und verbrannten die auf die Straße geworfenen Trümmer. Das bei Juden

gefundene Geld wurde dem Bürgermeister übergeben. Der Bürgermeister hatte

sich an die Ortspolizei gewandt, um die Ausschreitungen zu verhindern, doch

wurde ihm mitgeteilt, dass von den vorgesetzten Behörden jede Einmischung

untersagt wurde. Die jüdische Gemeinde wurde wenige Wochen später

aufgelöst. Die letzten elf jüdischen Einwohner verzogen am 10. Dezember 1938

nach Frankfurt am Main.

Von den in Unterriedenberg geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Herrmann (Heinemann) Edelstein

(1870, siehe Presseartikel unten), Betty Frank geb. Levi (1894), Klara Gerson geb. Sitzmann (1862), Abraham

Goldbach (1881), Jakob Goldbach (1862), Julius Goldbach

(1889), Ida Hecht (1887), Rita Hecht (1893), Regina Heinemann geb. Goldbach

(1885), Gitta Klaar geb. Sitzmann (1887), Melita Levi geb. Hecht (1889),

Dorothea Mautner geb. Edelstein (1883), Selma Reich geb. Goldbach (1898), Fanny

Reis geb. Edelstein (1876), Sara Roer geb. Edelstein (1885), Irene Sitzmann

(1920), Isidor Sitzmann (1885), Karl Sitzmann (1886, "Stolperstein" seit

Februar 2020 in Berlin-Charlottenburg*), Lidia Sitzmann (1926), Rosa Sitzmann

geb. Goldbach (1891, "Stolperstein" seit Februar 2020 in

Berlin-Charlottenburg*), Siegfried Sitzmann (1889), Eva Tannenwald geb. Engel (1874).

*)

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Berlin-Charlottenburg.

Im August 1949 fand vor dem Landgericht in Würzburg ein Prozess gegen 28

der beim Novemberpogrom 1938 Beteiligten statt. Fünf erhielten

Gefängnisstrafen zwischen fünf und neun Monaten, 23 wurden

freigesprochen.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle 1876 /

1901

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1876:

"Brückenau in Bayern. Der israelitische Religionslehrer-,

Vorsänger- und Schächterdienst zu Unterriedenberg ist in Erledigung

gekommen. Derselbe erträgt fassionsgemäß mit Schluss des auf 40 Mark 24

Pfennig veranschlagten Schulholzes zu 6 Steren und des Wohnungs-Anschlages

zu 40 Mark ein jährliches Einkommen von 826 Mark 96 Pfennig. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli 1876:

"Brückenau in Bayern. Der israelitische Religionslehrer-,

Vorsänger- und Schächterdienst zu Unterriedenberg ist in Erledigung

gekommen. Derselbe erträgt fassionsgemäß mit Schluss des auf 40 Mark 24

Pfennig veranschlagten Schulholzes zu 6 Steren und des Wohnungs-Anschlages

zu 40 Mark ein jährliches Einkommen von 826 Mark 96 Pfennig.

Bewerber um genannte Stelle haben innerhalb 3 Wochen ihre Gesuche, mit den

erforderlichen Zeugnissen versehen, hierorts einzureichen.

Brückenau, den 4. Juli 1876. Königliches Bezirksamt als

Distrikts-Schulinspektion von Tautphoeus." |

|

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1901: "Die

israelitische Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle zu

Unterriedenberg bei Brückenau hat sich erledigt und sind Gesuche bis

längstens 15. August hierher zu richten. Hirsch Hecht, Vorstand." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juli 1901: "Die

israelitische Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle zu

Unterriedenberg bei Brückenau hat sich erledigt und sind Gesuche bis

längstens 15. August hierher zu richten. Hirsch Hecht, Vorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19.9.1901:

"Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden mit Vorbeter-

Schächterfunktion, soll mit einem seminaristisch gebildeten Lehrer

sogleich besetzt werden. Bewerber wollen ihre Anmeldungen sogleich an den

Unterzeichneten einreichen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19.9.1901:

"Die hiesige Religionslehrerstelle, verbunden mit Vorbeter-

Schächterfunktion, soll mit einem seminaristisch gebildeten Lehrer

sogleich besetzt werden. Bewerber wollen ihre Anmeldungen sogleich an den

Unterzeichneten einreichen.

Riedenberg (Bayern), 15. September.

Hirsch Hecht, Kultusvorstand." |

Aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Auswanderung jüdischer Einwohner in den 1830er-Jahren - auch ein 85jähriger

aus Unterriedenberg fasst den Entschluss dazu

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. März 1839

innerhalb eines allgemeinen Artikels zur Auswanderung aus Unterfranken:

"Aus manchen Orten, wo 30-40 jüdische Familien wohnen, gehen 15-20

und noch mehr Individuen weg, und zwar meistens junge und arbeitsame

Leute. - Zu Riedenburg (falsch für Riedenberg, gemeint

Unterriedenberg), einem Dorf im Landgericht Brückenau, hat ein Greis

von 85 Jahren den Entschluss gefasst, nach Amerika auszuwandern." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. März 1839

innerhalb eines allgemeinen Artikels zur Auswanderung aus Unterfranken:

"Aus manchen Orten, wo 30-40 jüdische Familien wohnen, gehen 15-20

und noch mehr Individuen weg, und zwar meistens junge und arbeitsame

Leute. - Zu Riedenburg (falsch für Riedenberg, gemeint

Unterriedenberg), einem Dorf im Landgericht Brückenau, hat ein Greis

von 85 Jahren den Entschluss gefasst, nach Amerika auszuwandern." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Zum Tod von Isaak Engelhardt (1908)

Anmerkung: Der Artikel ist mit Unterriedenbach

überschrieben. Einen solchen Ort gibt es nicht. Da von "hiesiger

Gemeinde" die Rede ist, liegt vermutlich eine Verwechslung mit Unterriedenberg

vor. Auch eine Verschreibung für Unterreichenbach könnte möglich sein,

doch gehörten die dort lebenden jüdischen Personen zu Birstein.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1908: "Unterriedenbach,

30. April (1908). Einen schmerzlichen Verlust erlitt die hiesige Gemeinde

durch den Tod des Herrn Isaak Engelhardt, der nach vierwöchentlicher,

schwerer Krankheit in der ersten Sedernacht verstarb. Die zahlreiche

Beteiligung bei der Beisetzung gab Zeugnis von der allgemeinen Beliebtheit

des Verblichenen. Alle, die ihn kannten, werden ihm ein gutes Andenken

bewahren." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1908: "Unterriedenbach,

30. April (1908). Einen schmerzlichen Verlust erlitt die hiesige Gemeinde

durch den Tod des Herrn Isaak Engelhardt, der nach vierwöchentlicher,

schwerer Krankheit in der ersten Sedernacht verstarb. Die zahlreiche

Beteiligung bei der Beisetzung gab Zeugnis von der allgemeinen Beliebtheit

des Verblichenen. Alle, die ihn kannten, werden ihm ein gutes Andenken

bewahren." |

Zum 80. Geburtstag von Minna Edelstein geb. Goldbach

(1926)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. April 1926: "Unterriedenberg

bei Brückenau, 18. April (1926). Am 27. April dieses Jahres feiert Frau

Minna Edelstein, geb. Goldbach, in voller körperlicher und geistiger

Rüstigkeit ihren achtzigsten Geburtstag. Sie zählt seit vielen Jahren zu

den ersten im Gotteshaus, wie überhaupt die schönsten jüdischen

Eigenschaften sie schmücken. Wir wünschen (alles Gute) bis 120 Jahre!" Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. April 1926: "Unterriedenberg

bei Brückenau, 18. April (1926). Am 27. April dieses Jahres feiert Frau

Minna Edelstein, geb. Goldbach, in voller körperlicher und geistiger

Rüstigkeit ihren achtzigsten Geburtstag. Sie zählt seit vielen Jahren zu

den ersten im Gotteshaus, wie überhaupt die schönsten jüdischen

Eigenschaften sie schmücken. Wir wünschen (alles Gute) bis 120 Jahre!" |

Zum Tod von Minna Edelstein geb. Goldbach (1927)

Anmerkung: Foto des Grabsteines siehe

unten.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember

(1927): Unterriedenberg bei Brückenau, 20. Dezember. Im gesegneten

Alter von 82 Jahren verstarb hier Frau Minna Edelstein, die älteste

Bürgerin des Ortes. In echt jüdischem Geiste erzogen, hat sie sich die

Ideale des Judentums zu bewahren gewusst und auch die Tücken des Lebens

konnten ihre Wahrhaftigkeit nicht erschüttern. Die große Beteiligung der

christlichen Bevölkerung bei ihrer Beerdigung legten Zeugnis von der

Liebe ab, die man der Verstorbenen entgegenbrachte. Herr Lehrer Strauß - Geroda

hielt vor dem Trauerhause eine Trauerrede - die Frauentugenden der

Verklärten rühmend." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember

(1927): Unterriedenberg bei Brückenau, 20. Dezember. Im gesegneten

Alter von 82 Jahren verstarb hier Frau Minna Edelstein, die älteste

Bürgerin des Ortes. In echt jüdischem Geiste erzogen, hat sie sich die

Ideale des Judentums zu bewahren gewusst und auch die Tücken des Lebens

konnten ihre Wahrhaftigkeit nicht erschüttern. Die große Beteiligung der

christlichen Bevölkerung bei ihrer Beerdigung legten Zeugnis von der

Liebe ab, die man der Verstorbenen entgegenbrachte. Herr Lehrer Strauß - Geroda

hielt vor dem Trauerhause eine Trauerrede - die Frauentugenden der

Verklärten rühmend." |

Zum Tod von Rosa Goldbach (1932)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Januar 1933: "Unterriedenberg,

29. Dezember (1932). Am Erew

Schabbat Koddäsch Paraschat Wejischlach (Freitag vor dem Schabbat mit

der Toralesung Wejischlach = 1. Mose 32,4 - 36,43, das war Freitag, 16.

Dezember 1932) haben wir Frau Rosa Goldbach, Gattin des Herrn Salomon

Goldbach, zu Grabe getragen. Aus einem arbeitsreichen Leben und einer

über 50jährigen Ehe wurde sie nach monatelanger schwerer Erkrankung am

Mittwoch, den 15. Kislew (= 14. Dezember 1932) abgerufen. Sie sah gute und

böse Tage, ertrug schwerstes Leid - den Tod einer erwachsenen Tochter und

den Verlust eines hoffnungsreichen Sohnes als Opfer des Krieges - und trug

allen Schmerz gleich ihrem Gatten ergeben in den unerforschlichen Willen

von Gott. Die Beteiligung am Geleite war sehr groß. - Vor dem Trauerhause

würdige Herr Lehrer Kahn aus Geroda die

Verdienste des Verklärten und schilderte den herben Schmerz des

vereinsamten Gatten und der Kinder. Ein Schwager der Heimgegangenen,

Lehrer Heinemann in Fulda, gab tief oft ergriffen, dem eigenen Schmerz und

dem der Familie Ausdruck. Ihre Seele sei eingebunden sein in den Buch des

Lebens. Amen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Januar 1933: "Unterriedenberg,

29. Dezember (1932). Am Erew

Schabbat Koddäsch Paraschat Wejischlach (Freitag vor dem Schabbat mit

der Toralesung Wejischlach = 1. Mose 32,4 - 36,43, das war Freitag, 16.

Dezember 1932) haben wir Frau Rosa Goldbach, Gattin des Herrn Salomon

Goldbach, zu Grabe getragen. Aus einem arbeitsreichen Leben und einer

über 50jährigen Ehe wurde sie nach monatelanger schwerer Erkrankung am

Mittwoch, den 15. Kislew (= 14. Dezember 1932) abgerufen. Sie sah gute und

böse Tage, ertrug schwerstes Leid - den Tod einer erwachsenen Tochter und

den Verlust eines hoffnungsreichen Sohnes als Opfer des Krieges - und trug

allen Schmerz gleich ihrem Gatten ergeben in den unerforschlichen Willen

von Gott. Die Beteiligung am Geleite war sehr groß. - Vor dem Trauerhause

würdige Herr Lehrer Kahn aus Geroda die

Verdienste des Verklärten und schilderte den herben Schmerz des

vereinsamten Gatten und der Kinder. Ein Schwager der Heimgegangenen,

Lehrer Heinemann in Fulda, gab tief oft ergriffen, dem eigenen Schmerz und

dem der Familie Ausdruck. Ihre Seele sei eingebunden sein in den Buch des

Lebens. Amen." |

Zum Tod von Salomon Goldbach (1935)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 17. Juni

1935: "Unterriedenberg, 14. Juni (1935). Am Montag, den 3. Juni,

wurde unsere kleine Gemeinde von einem herben Schlage getroffen: Salomon

Goldbach hauchte, 79 Jahre alt, seine reine Seele aus und kam am

Mittwoch, den 4. Siwan, auf dem Friedhofe zu Geroda

neben seiner vor 2 ½

Jahren ihm im Tode vorausgegangenen Gattin zur letzten Ruhe. Der

Verstorbene war ein echter Jehudi vom alten Schlage, der keine Mizwah

(Gebot) versäumte und viele Jahre an den hohen Feiertagen als Chasan

(ehrenamtlicher Vorbeter) fungierte. Er gab einer Gemeinde ein gutes

Beispiel ab und fand damit Anklang und Nacheiferung. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 17. Juni

1935: "Unterriedenberg, 14. Juni (1935). Am Montag, den 3. Juni,

wurde unsere kleine Gemeinde von einem herben Schlage getroffen: Salomon

Goldbach hauchte, 79 Jahre alt, seine reine Seele aus und kam am

Mittwoch, den 4. Siwan, auf dem Friedhofe zu Geroda

neben seiner vor 2 ½

Jahren ihm im Tode vorausgegangenen Gattin zur letzten Ruhe. Der

Verstorbene war ein echter Jehudi vom alten Schlage, der keine Mizwah

(Gebot) versäumte und viele Jahre an den hohen Feiertagen als Chasan

(ehrenamtlicher Vorbeter) fungierte. Er gab einer Gemeinde ein gutes

Beispiel ab und fand damit Anklang und Nacheiferung. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zurruhesetzung des aus Unterriedenberg

stammenden Hauptlehrers Herrmann (Heinemann) Edelstein (Sugenheim) zum

1. Januar 1936

Über Lehrer Herrmann Edelstein: Geboren am 7. September 1870 in

Unterriedenberg; studierte vermutlich an der Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt in Würzburg; war von 1899 bis 1924 Lehrer, Kantor und

Schächter der israelitischen Kultusgemeinde in

Sugenheim. Er war mit Jeanette geb. Kahn verheiratet, das Paar hatte drei

Kinder. Nach Schließung der jüdischen Elementarschule 1924 blieb er als

Religionslehrer tätig. 1936 zog Edelstein mit seiner Frau nach München.

Edelstein wurde am 1. Januar 1934 aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung

des Berufsbeamtentums in den Ruhestand versetzt, nach der Pressemitteilung von

unten am 1. Januar 1936 in den "dauernden Ruhestand". 1936 besuchten die

Edelsteins ihre Töchter in Palästina, kehrten aber nach Deutschland zurück.

Spätere Bemühungen um eine erneute Ausreise scheiterten. Am 10. November 1938

wurde Edelstein ins KZ Dachau gebracht und erst nach 35 Tagen wieder entlassen.

Am 1. Juli 1942 wurde er mit seiner Frau nach Theresienstadt deportiert. Er ist

dort am 10. Juni 1944 umgekommen, seine Frau bereits am 6. Februar 1943.

Mindestens zwei der drei Kinder konnten nach Palästina emigrieren. Quelle:

Gedächtnisblatts der Schüler Andreas Wimmer und Stefan Grasser in den

Gedächtnisblättern KZ Dachau (2013)

https://www.gedaechtnisbuch.org/gedaechtnisblaetter/?f=E&gb=3641.

Meldung in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom

15. Januar 1936: "Hauptlehrer Edelstein in

Sugenheim wurde ab 1.

Januar 1936 in den dauernden Ruhestand versetzt." Meldung in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom

15. Januar 1936: "Hauptlehrer Edelstein in

Sugenheim wurde ab 1.

Januar 1936 in den dauernden Ruhestand versetzt." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Kaufmann Viktor Sitzmann sucht einen Lehrling (1893)

Anmerkung: Zur Genealogie der Familie

Viktor Sitzmann (1860-1940) siehe

https://www.geni.com/people/Viktor-Sitzmann/6000000071035737922

Demnach war einer der Söhne von Viktor Sitzmann der 1886 (nicht 1896) geborene

Karl Sitzmann, später verheiratet mit Rosa geb. Goldbach, geb.

1891 in Unterriedenbach). Beide wurden am 27./29.11.1941 von Berlin nach

Litzmannstadt (Lodz) deportiert, von dort im Mai 1942 ins Vernichtungslager

Kulmhof (Chelmno). Sie sind umgekommen bzw. wurden ermordet. Der Tochter

Martha Eisenberger geb. Sitzmann (geb. 1916 in Unterriedenbach) gelang im

Dezember 1938 die Ausreise aus Deutschland. Sie ist 1967 gestorben. Auch dem

Sohn Gustav Sitzmann (geb. 1919 in Berlin) gelang im März 1939 die

Ausreise aus Deutschland. Am 5. Januar 1950 erfolgte die Namensänderung in

Gustave Seitz. Er ist 2009 gestorben. Weiteres zur Familiengeschichte siehe

Beitrag von Allan Hendriksen/Michael Halfmann:

Die

Familie Sitzmann (eingestellt als pdf-Datei).

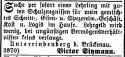

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1893: "Suche

per sofort einen Lehrling mit guten Schulzeugnissen für mein gemischtes

Schnitt-, Eisen- und Spezereiwaren-Geschäft. Kost und Logis im Hause.

Lehrgeld wird wenig, bei ungünstigen Vermögensverhältnissen keins

verlangt. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juni 1893: "Suche

per sofort einen Lehrling mit guten Schulzeugnissen für mein gemischtes

Schnitt-, Eisen- und Spezereiwaren-Geschäft. Kost und Logis im Hause.

Lehrgeld wird wenig, bei ungünstigen Vermögensverhältnissen keins

verlangt.

Unterriedenberg bei Brückenau. Viktor Sitzmann." |

Verlobungsanzeige von Irma Stern und Louis Sitzmann

(1922)

Anmerkung: Zur Genealogie der

Familie Louis Sitzmann (1891-1970) und Irma geb. Stern (1898-1972) siehe

https://www.geni.com/people/Louis-Sitzmann/6000000044469163886

..

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1922: "Irma

Stern - Louis Sitzmann. Verlobte. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. Oktober 1922: "Irma

Stern - Louis Sitzmann. Verlobte.

Veitshöchheim bei Würzburg - Fulda

/ Riedenberg bei Brückenau. Oktober 1922 / Sukos (sc.

Laubhüttenfest) 5683". |

Zur Geschichte der Synagoge

Die Synagoge in Unterriedenberg wurde 1752 erbaut. In

ihr wurde ein um 1800 angelegtes Totengedenkbuch aufbewahrt sowie ein Protokollbuch

der Gemeinde mit Eintragungen ab 1837 und ein altes Registerbuch der Heiligen

Bruderschaft (Chewra Kadischa, Beerdigungs- und

Wohltätigkeitsverein).

Regelmäßige Gottesdienste konnten bis Anfang 1938 abgehalten werden. Im

März 1938 war allerdings kein Minjan mehr am Ort (Zehnzahl der jüdischen

Männer), worauf man den Gottesdienst nun Gemeinden mit den Juden der

Nachbargemeinde Dittlofsroda abhielt.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Inventar der Synagoge und der

jüdischen Schule von den SA-Leuten aus Unterriedenberg, Oberbach und

Oberriedenberg völlig zerstört. Das Gebäude wurde nach 1945 abgebrochen und

an seiner Stelle ein Wohnhaus erbaut.

Bericht über die Ereignisse in

Unterriedenberg beim Novemberpogrom 1938 von Carol(a) Bermann (aus

Familie Sitzmann): "Ich war in der Schule in (Bad) Brückenau. Da

hat der Lehrer gesagt, 'es wird etwas vorgehn und ich soll schnell den Zug

nehmen und heimfahren.' Da bin ich heimgefahren und in unser Haus

gegangen, wo sich gerade der Vater, die Mutter, der Großvater und meine

Schwester aufhielten. Und da haben wir in dem Wohnzimmer gesessen und

gehört, wie die SS und SA draußen zu unserem Haus marschiert sind. Dann

(sind die ins Haus gekommen und) haben die uns alle in die Kammer, wo wir

immer gegessen haben, reingetan und die Tür zugemacht und gesagt: 'Da

müssen Sie bleiben.' Dann sind (weitere von der) SA und SS ins Haus

gekommen, in den zweiten Stock, in die Schlafzimmer und haben die Fenster

aufgemacht und haben alles aus den Fenstern nausgeschütt': Das Möbel,

die Betten, die Federbetten, die Wäsche, Porzellan und alles, auch das

aus dem Wohnzimmer, alles auf den Hof nausgeschütt'. Da war nichts mehr

im Haus. Dann sind sie gekommen mit einem Truck (Lastwagen). Und was sie

nicht auf den Truck getan haben und was noch ganz war, das haben Leute aus

der Nachbarschaft und vom ganzen Ort sich mitgenommen. Wir haben da

gesessen und Angst gehabt, nicht gewusst, was sie mit uns machen. Ich war

zwölf und meine Schwester acht Jahre alt. Und wie sie dann fertig waren,

alle Leute fortgegangen waren, dann ist die SS gekommen und haben meinen

Vater verhaftet, Den Großvater haben sie nicht mitgenommen, weil der

schon alt (über 70) war. Dann haben wir gehört, dass sie die ganze

Synagoge zerstört haben. Und neben der Synagoge hat die Oma (Lichtstern)

gewohnt, mein Onkel Sitzmann mit der Betti (seiner Frau) und der Lydia.

Dann wurde deren Wohnung zerstört. Auch alles kaputtgemacht. Und dann

sind die Oma und der Onkel, die Frau und die Tochter am Abend zu uns ins

Haus gekommen. In der Nacht sind wir alle in unsere Scheune ins Heu

gegangen. Und da haben wir gewohnt und geschlafen auf dem Heu die

nächsten zwei Wochen. Wir haben Angst gehabt, wieder ins Haus zu gehen.

Das meiste, was wir (zum Essen) gehabt haben, waren Kartoffeln und Rote

Rüben aus unserm Keller. Milch und etwas zum Essen, das haben uns die

Herchenröders (Nachbarn) gebracht, hintenrum durch die Scheune. Und da

warn wir dort zwei Wochen. Und auf einmal, das ist ganz komisch, wir haben

einen Hund gehabt, der hat Ajax geheißen, und auf einmal morgens um 5 Uhr

an hat der Hund gebellt wie verrückt. Und eine Stunde später ist mein

Vater heimgekommen. Die haben ihn rausgelassen vom Gefängnis (in

Brückenau), weil er ein Kriegsverletzter war. Vielleicht hat aber auch

der dortige Major, der war nämlich unser Steuerberater, ein gutes Wort

für ihn eingelegt. Das wissen wir nicht. Die meisten (Mitgefangenen) sind

damals nach Dachau gekommen. Und dann ist er (der Vater) am nächsten Tag

nach Frankfurt/a.M. gegangen und hat eine Wohnung gesucht und dann sind

wir nach Frankfurt gegangen. Ich hab Ihnen ja gesagt, das war an der

Ostendstraße in der Nähe vom Ostbahnh0of. Die Eltern haben sich doch gar

nciht mehr rausgetraut. Die haben doch immer mich geschickt, weil ich

blond war und so 'arisch' aussah. Von Frankfurt sind wir dann nach Genua

mit dem Zug und dort haben wir dann das Schiff genommen. Zuvor haben sie

uns an der Grenze noch Schwierigkeiten gemacht, alle Koffer aufgemacht und

wir mussten alle Papiere zeigen."

(zitiert in: Geheimnisvolles Masken aus der Rhön - Von jüdischen und

christlichen Bartmännern s.Lit. S. 146-147).

Anmerkung: Die genannte Carol(a) Berman(n) war die Tochter von Isidor

Lichtstern (geb. 1898 in Weisbach,

gest. 1866 in den USA), der mit Lea geb. Sitzmann (geb. 1901 in

Unterriedenberg, gest. 1977 in den USA) verheiratet war und mit ihr und

seiner Familie in Unterriedenberg lebte. |

Adresse/Standort der Synagoge: Ringweg 2

Fotos

| |

|

|

| |

|

|

Es sind noch keine

Fotos vorhanden; über Zusendungen freut sich der Webmaster

von

"Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |

|

| |

|

|

Zwei Grabsteine

von Verstorbenen jüdischen Einwohnern aus Unterriedenberg

im jüdischen Friedhof Geroda |

Grabstein von Hugo Engel

aus Unterriedenberg

im jüdischen Friedhof Schweinfurt |

|

|

|

Grabstein mit zerbrochener

Inschrifttafel

für Helga Zippora Strauß von

Unterriedenberg, gest. am

12. Tewet

5868 = 28./29. Dezember 1925 |

Grabstein für Mina Edelstein

geb. Goldbach von Unterriedenberg,

gest. 13. Kislew

5688 = 7. Dezember 1927

(vgl. Berichte oben) |

Grabstein für

Hugo Engel,

geb. 11. Juli 1861 in Riedenberg,

gest. 3. Juli 1884

in Schweinfurt.

Der Grabstein ist im jüdischen Friedhof

Schweinfurt in Reihe I, Grab 21. |

| |

| |

|

(Foto von Elisabeth

Böhrer) |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 418-419. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 121. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 395-396.

|

| Cornelia Binder und Michael (Mike) Mence: Last Traces /

Letzte Spuren von Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen.

Schweinfurt 1992. |

| dieselben: Nachbarn der Vergangenheit / Spuren von

Deutschen jüdischen Glaubens im Landkreis Bad Kissingen mit dem Brennpunkt

1800 bis 1945 / Yesteryear's Neighbours. Traces of German Jews in the administrative district of Bad Kissingen focusing on the period

1800-1945. Erschienen 2004. ISBN 3-00-014792-6. Zu beziehen bei den

Autoren/obtainable from: E-Mail.

Info-Blatt

zu dieser Publikation (pdf-Datei). |

| Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche

Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.

Würzburg 2008. S. 99. |

| Geheimnisvolles Masken aus der Rhön - Von jüdischen

und christlichen Bartmännern (Hrsg. vom Hessischen Landesmuseum

Darmstadt). Eine Ausstellung des Hessischen Landesmuseums in der

Außenstelle Lorsch 6.2.2005 bis 18.9.2005.

In dieser Publikation der Bericht zum Novemberpogrom 1938 in Unterriedenberg

S. 146-147. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Unterriedenberg Lower

Franconia. A Jewish community was present from at least the late 18th century,

numbering 84 in 1867 (of a total 298) and 32 in 1933. Under Nazi rule, Jewish

cattle traders were forced to sell off their stock. Twenty Jews left before Kristallnacht

(9-10 November 1938), 15 for other German cities. On Kristallnacht SA

troops wrecked Jewish homes. The remaining 11 Jews left for Frankfurt on 10

December.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|