|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur Übersicht Synagogen im Kreis Neuwied

Urbach (Westerwald)

mit Linkenbach und Raubach (VG

Puderbach, Kreis

Neuwied)

sowie Horhausen (Westerwald) (VG Flammersfeld, Kreis Altenkirchen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

Anmerkung: Urbach besteht aus den (bis 1969) selbständigen Gemeinden

Urbach-Kirchdorf und Urbach-Überdorf. Zum "Kirchspiel Urbach"

gehörten neben den beiden genannten Orten Dernbach, Linkenbach, Harschbach und

Niederhofen.

In Urbach bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts

zurück. Erstmals werden 1742 drei "Schutzjuden" (vermutlich

mit Familien genannt): Michael, Amschel und Coppel; 1767 sind es zwei jüdische

Einwohner/Familien. Die Urbacher Juden gehörten zunächst zur Gemeinde in Puderbach.

Erst um 1813 bildete sich eine eigene Gemeinde in Urbach, zu der nun die

in Raubach, später auch die in Linkenbach und Horhausen lebenden jüdischen

Familien gehörten.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie

folgt: 1811 19 (im Kirchspiel Urbach, die meisten in Urbach), 1852 39 (im

Kirchspiel, in fünf jüdischen Familien), 1858 27, 1895 22, 1908 30.

1811 waren die jüdischen Familien in Urbach: Familie Jakob Leib mit Frau

Greile und den Kindern Jacob, Sprinzche und Herta; Familie Jacob Moses mit Frau

Ella und den Kindern Jacob, Aron, Abraham, Sprinzche und Esther; Familie Jonas

Heijm mit Frau Gerdel; Familie Samuel Jakob mit Frau Hendel und den Kindern

Seligman, Erile und Reile. Die Familien lebten damals vom Vieh- und Warenhandel,

Samuel Jakob vom Schlachten. Später erlernten einige Jüngere Handwerksberufe.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule

(Religionsschule) und möglicherweise ein rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde

wurden auf dem jüdischen Friedhof

in Puderbach beigesetzt.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Julius Levi (geb.

14.5.1891 in Urbach-Kirchdorf, gef. 23.8.1917) und Ferdinand Jakob (geb. 30.11.1893 in

Urbach-Kirchdorf, gef. 6.9.1914). G. Ebbinghaus nennt als Gefallene die Brüder Julius

Jakob (gef. 23.8.1917) und Konstantin Jakob (gef. 1916). Der Unterschied konnte

noch nicht geklärt werden.

Die jüdischen Familien am Ort waren weitestgehend integriert und engagierten

sich auch im allgemeinen Vereinsleben. Markus Michel war Mitglied des

Kriegervereins. Er und sein Sohn Alfred waren 1922 Mitbegründer des Urbacher

Turnvereins, deren erster Vorsitzender er ist. Sigmund Jakob war Mitglied im Gesangverein

und sang selbstverständlich an Weihnachten auch in der Kirche mit. Vom Gewerbe

her war Markus Michel als Viehhändler tätig. Die Geschwister Levi hatten einen

Kleinvieh-, Fell-, Lumpen- und Kurzwarenhandel. Siegmund Jakob lebte vom

Kleinviehhandel mit Kälbern, Schafen und Ziegen.

1925 wurden noch 24 jüdische Einwohner am Ort gezählt.

1933 lebten noch die folgenden jüdischen Personen im Kirchspiel Urbach:

in Urbach Sigmund Jakob, Else Jakob, Franziska Jakob, Jakob Levi,

Karoline Levi, Sara Levi, Markus Michel, Hedwig Michel, Alfred Michel, Moritz

Michel, Erna Michel, Dieter Michel, Irmhild Michel; in Linkenbach:

Arnold Simon und Karoline Simon; in Horhausen:

Sigmund Kahn, Lina Kahn, Betty Kahn; in Raubach:

Heinrich Löb, Leopold Löb, Käthe Löb, Henriette Löb, Hedwig Löb, Johanna

Jonas, Julius Jonas, Else Jonas.

In

den folgenden Jahren ist ein Teil der genannten Personen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Auswandern konnten: u.a. aus Urbach die Familie Michel

nach Argentinien, Franziska Jakob nach Großbritannien: aus Horhausen Betty Kahn

in die USA, aus Raubach Familie Löb in die USA, Else und Julius Jonas nach

Argentinien. Anfang November 1938 wohnten noch sieben jüdische Personen in

Urbach. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge zerstört (s.u.).

Auch die jüdischen Wohnhäuser des Ehepaares Markus Michel und der Geschwister

Levi wurden in Brand gesteckt und brannten bis auf die Grundmauern ab; das Haus

des Ehepaares Jakob wurde von der Brandstiftung verschont mit Rücksicht auf das

anstoßende Nachbarhaus, doch ist es völlig zerstört worden. Selbst mit den

Hühnern im Garten wurde "Fußball gespielt", bis sie tot waren. Die

bisherigen jüdischen Einwohner wurden in das Haus des Albert Aron in der

Steimeler Straße 2 in Puderbach

eingewiesen.

Von den in Urbach geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Else Jakob (), Sigmund

Jakob (1884), Karoline Levy (), Heinrich Levy (1877), Jakob Levy (1875), Sarah

Levy (), Alfred Michel (1903), Hedwig Michel (1874), Markus Michel

(1872).

Die Namen stehen auf einer Gedenktafel, die am 11. November 1979 an der

Friedhofshalle in Puderbach angebracht wurde.

Aus Horhausen sind umgekommen: Rosalie Gottschalk geb. Kahn (1878),

Salomon Kahn (1883), Siegmund Kahn (1879).

Aus Raubach ist umgekommen: Friedrich Jonas (1890).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Spendensammlung für eine verarmte

jüdische Familie in Urbach (1905)

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Februar 1905: "Bitte! Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 2. Februar 1905: "Bitte!

Mildtätige Glaubensgenossen werden gebeten, die Not einer im Nachbarorte

Urbach in großer Not lebenden Familien lindern zu helfen. Die

Unterzeichneten nehmen Gaben entgegen und werden darüber an dieser Stelle

quittieren.

Dierdorf, Bezirk Koblenz, den 29. Januar 1905.

S. Herz, Vorsteher - A. Ginsberg, Lehrer." |

| |

Anzeige

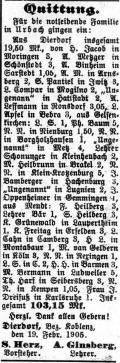

in "Israelitisches Familienblatt" vom 23. Februar 1905: "Quittung. Anzeige

in "Israelitisches Familienblatt" vom 23. Februar 1905: "Quittung.

Für die notleidende Familie in Urbach gingen ein:

Aus Dierdorf insgesamt 19,50 Mark, von

H. Jacob in Moringen 3, A. Metzger in Schönstadt 3, A. Binheim in Sarstedt

1,05, A.M. in Arnsberg 2, S. Pantiel in Iwitz 3, L. Comar in Mogilno 2,

'Ungenannt' in Hattstadt 2, A.

Leffmann in Ronsdorf 3,06, K. Apfel in Bebra

3, aus Gelsenkirchen: L. S. 1, Ph. Baum 5, N.N. in Nienburg 1,50, N.N. in

Borgholzhausen 1, 'Ungenannt' in Metz 3, Lehrer Schonunger in

Kleinheubach 2, M. Heilbrunn in

Brakel 2, N.N. in Klein-Krotzenburg

5, J. Bamberger in Hachenburg 3,

'Ungenannt' in Lugnien, J. Oppenheimer in

Gemmingen 4, aus Mendt: F. Heilberg 3, Lehrer Bär 1, S. Heilberg 3, K.

Grünewald in Lampertheim 1, K.

Freitag in Erfelden 3, L. Cahn in

Camberg 3, H.L. In

Montabaur 1, M. van Geldern in Köln 3,

N.N. in Rexingen 1, L.S. in C. 2, H.H.

in Barmen 3, M. Bermann in Ludweiler 5, Th. Harf in Seibersberg 3, N.N. im

Kempen 1,05, Frau J. Dreifuß in Karlsruhe

1. Insgesamt 103,15 Mark.

Herzlichen Dank allen Gebern!

Dierdorf, Bezirk Koblenz, den 19. Februar 1905.

S. Herz, Vorsteher A. Ginsberg, Lehrer."

|

Weitere Spendensammlung für eine

verarmte Familie in Urbach (1911)

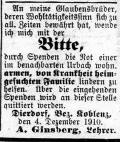

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 15. Dezember 1910:

Anzeige in "Israelitisches Familienblatt" vom 15. Dezember 1910:

"An meine Glaubensbrüder, deren Wohltätigkeitssinn sich zu allen Zeiten

bewährt hat, wende ich mich mit der

Bitte,

durch Spenden die Not einer im benachbarten Urbach wohnenden armen, von

Krankheit heimgesuchten Familie lindern zu helfen. Über die eingehenden

Spenden wird an dieser Stelle quittiert werden.

Dierdorf, Bezirk Koblenz, den 4. Dezember 1910. A. Ginsberg, Lehrer"

|

| |

Anzeige

in "Israelitisches Familienblatt" vom 5. Januar 1911: "Quittung.

Für die notleidende Familie in Urbach gingen bei mir folgende Spenden ein:

N.N. - Kempen (Posen) Mark 5, N. Schubiner - Gembitz 3, Is. Hildesheimer -

Schlüsselburg5, P. Luf - Lubschau 2, G. Simons sen. - Jüchen 2,50, M. Schmul

- Janowitz 5, N.N. - Norgholzhausen 1, L. Stern- Usingen 3, A. Powitzer -

Posen 3, N.N. - Lippstadt 1,50, E. Fribourg - Metz 3, B.S. - Michelstadt 3,

Frl. Sch. - Aschaffenburg 2, A. Frank - Willmars 3, Frau L. Leseritz -

Iserlohn 20, Gundersheimer - Kleinheubach 5, Frau Salomon - Kruft 3, B. Wolf

- Niederstetten 2, S. Höchster - Lauterbach 10, M. Levi - Gymnich 3, Lehrer

Loew - Viernheim 2, Frau Lieben - Kreuznach 3, H. S. - Kanowitz 4, S. Levy

II - Polch 4, N.N. - Buer 1.50, J. Grünebaum - Altenkirchen 3, J. Levy -

Gymnich 1, F. P. - Detmold 1.05, Witwe M. Bär - Wissen 5, Witwe H. Bär

- Hamm a.S. 4, A. Katz - Dormagen 3, Ungenannt - Welwer 1, H. Freudenberger

- Heßdorf 3, J. Baum - Osann 3, A. R's - Ullrichstein 2, J. Stein - Dausenau

2, N.N. - Nieheim 1, M. Harf - Seibersach 3, B. Apfel - Bebra 4, A. R. -

Herbstein 3. Anzeige

in "Israelitisches Familienblatt" vom 5. Januar 1911: "Quittung.

Für die notleidende Familie in Urbach gingen bei mir folgende Spenden ein:

N.N. - Kempen (Posen) Mark 5, N. Schubiner - Gembitz 3, Is. Hildesheimer -

Schlüsselburg5, P. Luf - Lubschau 2, G. Simons sen. - Jüchen 2,50, M. Schmul

- Janowitz 5, N.N. - Norgholzhausen 1, L. Stern- Usingen 3, A. Powitzer -

Posen 3, N.N. - Lippstadt 1,50, E. Fribourg - Metz 3, B.S. - Michelstadt 3,

Frl. Sch. - Aschaffenburg 2, A. Frank - Willmars 3, Frau L. Leseritz -

Iserlohn 20, Gundersheimer - Kleinheubach 5, Frau Salomon - Kruft 3, B. Wolf

- Niederstetten 2, S. Höchster - Lauterbach 10, M. Levi - Gymnich 3, Lehrer

Loew - Viernheim 2, Frau Lieben - Kreuznach 3, H. S. - Kanowitz 4, S. Levy

II - Polch 4, N.N. - Buer 1.50, J. Grünebaum - Altenkirchen 3, J. Levy -

Gymnich 1, F. P. - Detmold 1.05, Witwe M. Bär - Wissen 5, Witwe H. Bär

- Hamm a.S. 4, A. Katz - Dormagen 3, Ungenannt - Welwer 1, H. Freudenberger

- Heßdorf 3, J. Baum - Osann 3, A. R's - Ullrichstein 2, J. Stein - Dausenau

2, N.N. - Nieheim 1, M. Harf - Seibersach 3, B. Apfel - Bebra 4, A. R. -

Herbstein 3.

Allen Spendern herzlichen Dank. Dierdorf, Bezirk Koblenz, 2. Januar

1911. A. Ginsberg, Lehrer." |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und

Privatpersonen

Anzeige von Moses Levi in Urbach bei Dierdorf

(1904)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1904:

"Für meinen Sohn, der sehr groß und stark ist, suche Stelle

bei einem Viehhändler. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Februar 1904:

"Für meinen Sohn, der sehr groß und stark ist, suche Stelle

bei einem Viehhändler.

Moses Levi, Urbach bei Dierdorf

(Westerwald)." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war eine Betstube vorhanden, die erstmals 1823

genannt wird. Die Betstube war etwa 30 qm groß (5,70 m breit, 5,25 m lang, 2.04

m hoch und wurde auch von den Juden des

Kirchspiels Urbach sowie von den beiden jüdischen Familien aus Horhausen und

Raubach besucht.

Zwischen 1900 und 1914 wurde gegenüber der evangelischen Kirche ein Synagogenbau

erstellt. Finanziert wurde der Bau vermutlich vor allem durch die beiden

wohlhabenden jüdischen Bürger Moses Moses und Tobias Jakob. Bei der Synagoge

handelte es sich um einen etwa 6 mal 5,50 m großen Saalbau, der aus

Ziegelsteinen erstellt wurde. Im Inneren befand

sich eine Frauenempore vor der Westwand. Nicht eindeutig ist die Form der

Fenster, entweder Rundbogenfenster oder gotische Fenster.

Einweihung einer Torarolle in der

Synagoge (1920)

Artikel

in "Jüdischer Bote vom Rhein" vom 9. Juli 1920: "Urbach-Kirchdorf.

Kürzlich fand in unserer kleinen Gemeinde das seltene Fest einer Toraweihe

statt. Herr Heinrich Löb aus Raubach hatte dankbaren Herzens gegen

den Weltenlenker eine Torarolle gestiftet. Die Weihe vollzog Herr Lehrer

Ginsberg aus Dierdorf. An die

synagogale Feier schlossen sich Konzert und Tanz." Artikel

in "Jüdischer Bote vom Rhein" vom 9. Juli 1920: "Urbach-Kirchdorf.

Kürzlich fand in unserer kleinen Gemeinde das seltene Fest einer Toraweihe

statt. Herr Heinrich Löb aus Raubach hatte dankbaren Herzens gegen

den Weltenlenker eine Torarolle gestiftet. Die Weihe vollzog Herr Lehrer

Ginsberg aus Dierdorf. An die

synagogale Feier schlossen sich Konzert und Tanz." |

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch ein Rollkommando aus

Puderbach unter Leitung des SS-Führers Piroek überfallen und angezündet. Dabei brannte der Dachstuhl aus. Die Samtvorhänge

konnten gerettet werden. Das Synagogengebäude wurde wenig später abgebrochen.

Auf dem Grundstück beziehungsweise der unmittelbar anschließenden Parzelle wurde ein Gebäude der Raiffeisenbank erstellt.

Adresse/Standort der Synagoge: Gegenüber

der evangelischen Kirche im "vorderen Dorf"

Fotos

(Quelle: Landesamt s. Lit. S. 372; die

Rekonstruktionszeichnungen wurden erstellt von Hans Hoffmann Urbach (2002);

unklar ist, ob die Fenster mehr gotischen Stil hatten; das Fenster im Bereich

der Apsis des Toraschreines ist unwahrscheinlich)

Rekonstruktionszeichnungen

der

Synagoge in Urbach |

|

|

| |

Ansicht der Synagoge von Osten

mit Blick

auf die Apsis des Toraschreines

(Anm.: der jedoch vermutlich

kein Fenster hatte) |

Blick auf die Synagoge von

Norden,

links die Apsis des Toraschreines

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Blick von Süden mit Eingang

in den Betraum der Männer

im Erdgeschoss und Aufgang zur Frauenempore |

Grundriss der Synagoge

auf

Höhe der Frauenempore |

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Gerhard Ebbinghaus: Die Geschichte der Juden in

Urbach / Westerwald. In: SACHOR. Beiträge zur jüdischen Geschichte in

Rheinland-Pfalz. 2/1993 Heft Nr. 5 S. 62-72. Online

zugänglich (als pdf-Datei eingestellt, 15,1 MB). |

| Albert Hardt: Juden im Umland von Puderbach. In: Vom

Holzbach zur Wied. Puderbach 1992 S. 131-146. online

zugänglich. |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 373-373 (mit weiteren Literaturangaben).

|

n.e.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|