|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

zu den "Synagogen im

Westerwaldkreis"

Montabaur (Kreisstadt)

mit Wirges (beide

Westerwaldkreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Montabaur (Stadtrechte seit 1291; gehörte zum

Erzstift Trier) lebten Juden bereits im Mittelalter. Durch die Judenverfolgungen

1337 ("Armleder"-Verfolgung) und in der Zeit der Pest 1348/49 wurde

jüdisches Leben in dieser Stadt vernichtet. Nach der Verfolgung in der Pestzeit

wird erstmals 1369 wieder ein jüdischer Bewohner der Stadt genannt

(Gottschalk von Montabaur). Dieser hatte seinen Wohnsitz zunächst nur in

Montabaur danach (spätestens ab 1372) hier und in Trier, nach 1384 nur noch in

Trier. Weitere nach Montabaur benannte Juden ließen sich nieder in Frankfurt am

Main (1373: Lewe von Montabaur), Oberwesel (1379: Joseph Sohn des Jakob von

Montabaur) und Trier (Jakob von Montabaur). Im 15. Jahrhundert wird mehrfach

eine "Judengasse" genannt (in der judengassen 1477,

1478, 1491 und joedengasse 1499).

Die Entstehung der neuzeitlichen Gemeinde geht auf das 17. Jahrhundert zurück.

Spätestens seit Beginn des 17. Jahrhundert lebten Juden wieder in der

Stadt. Aus dem Jahr 1674 ist ein Geschäftsbuch des jüdischen Händlers Jakob

Hirsch erhalten. 1777 werden acht in der Judengasse lebende Familien genannt.

Im Laufe des

19. Jahrhunderts nimmt die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder weiter zu (1803 5

Familien mit 44 Personen, 1810 9

Familien mit 25 minderjährigen Kindern, 1818 13 Familien zusammen 58 Personen,

1842 64, 1871 95, 1895 102 (in 24 Haushaltungen), 1901 112 Personen (1901 in 26

Haushaltungen; von insgesamt 3.300 Einwohnern), um 1905 mit 117 Personen den

Höchststand zu erreichen.

1818 war Samuel Heyum Gemeindevorsteher, ab 1835

Hirsch Maier Löb, 1841 Feist Gumbrich Anschel, 1862 Moses Steinthal, um 1877 A.

Kahn. Die

jüdischen Familien lebten von den Einkünften als Viehhändler oder Metzger,

Eisenwaren- und Weinhändler. Die jüdische Gemeinde wurde 1852 dem

Bezirksrabbinat (Bad) Ems

zugeteilt.

An Einrichtungen bestanden - spätestens seit dem 17. Jahrhundert - ein

Betsaal / eine Synagoge, eine jüdische Religionsschule mit Lehrerwohnung sowie

ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer

angestellt. Dieser war zugleich als Kantor und Schochet (Schächter) tätig

(vgl. unten Ausschreibungstexte der Stellen). Auf die Ausschreibung der Stelle

1877 hin bewarb sich Lehrer H. Wagschal, der

bis 1914 der Gemeinde gute Dienste tun sollte (s.u. zum 25-jährigen Jubiläum

1902; 1898 besuchten 18, 1899 13, 1901 19 Kinder den Religionsunterricht). 1922 bis 1925 war Lehrer Siegmund Zodick, sein Nachfolger

vermutlich ab 1925 Josef Zeitin.

Gemeindevorsteher waren um 1899/1901 G. Schloss, H. Stern und H. Loeb.

Als Synagogendiener wird 1901 S. Hannopel genannt.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: aus Montabaur

Isidor Löw (geb. 19.12.1881 in Montabaur, gest. 27.9.1916), aus Wirges:

Albert Winter (geb. 9.8.1879 in Mönchengladbach, gef. 8.8.1917).

Um 1925, als noch 85 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (1,4 %

von etwa 6.000 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Willi Stern,

Heinrich Heimann und Albert Stern. Als Lehrer, Kantor und Schochet war Siegmund

Zodick angestellt. Er erteilte damals neun schulpflichtigen jüdischen Kindern Religionsunterricht.

An jüdischen Vereinen waren ein Jüdischer Frauenverein (schon 1901

genannt) und ein Jüdischer

Jugendbund vorhanden. 1932 war Gemeindevorsteher Eugen Stern. Lehrer und Kantor

war inzwischen Josef Zeitin. Er hatte im Schuljahr 1932/33 neun Kinder zu

unterrichten. Der jüdischen Gemeinde in Montabaur waren auch die drei

jüdischen Einwohner aus Wirges angeschlossen.

1933 wurden noch 82 jüdische Einwohner gezählt. Von ihnen konnte in

den folgenden Jahren ein Teil emigrieren (15 in die USA, je zwei nach Holland

bzw. England, einzelne in andere Länder); einige verzogen in andere Städte

(Frankfurt, Wiesbaden, Berlin). 1941 wurden mehrere der bis dahin in Montabaur verbliebenen jüdischen

Einwohner zunächst in ein Arbeitslager nach Friedrichssegen/Lahn gebracht, von

dort in die Vernichtungslager deportiert. Andere sind aus den Städten, wohin sie

verzogen sind, deportiert worden.

Von den in Montabaur geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hugo Abraham (1872), Johanna Abraham geb. Kahn (1868),

Regine Abraham geb. Heumann (1870), Hedwig Ascher geb. Stern (1883), Hilda Bernstein geb.

Stern (1885), Erwin Blumenthal (1909), Moses Falkenstein (1869), Amalie (Mally) Grünewald geb. Stern

(1876), Berta Vera Heilberg (1931), Ingeborg (Inge) Heilberg (1930), Adolf Heimann (1891), Elise

(Elisabeth, Betti) Heimann geb. Goldschmidt (1893), Heinrich Heimann (1889), Inge(borg)

Heimann (1924), Rega Heimann geb. Stern (1888), Albert Kahn (1874), Billa Kahn

geb. Wolff (1882), Erich

Kahn (1912), Erna Kahn geb. Kahn (1908), Erwin Kahn (1914), Hilde Kahn geb.

Mendel (1888), Julius Kahn (1878), Leopold Kahn (1876), Anna Levy geb. Falkenstein

(1903), David Levy (1891), Bertha Liffmann geb. Rosenthal (1887), Alfred Löb

(1893), Bertha Löb (1872), Johanna Löb (1876), Greta Mainzer

geb. Löwensberg (1880), Berta Rückersberg geb. Wagschal (1884), Hedwig Schlomann geb. Löwenthal (1878), Berthold

Schloss (1898), Siegfried Schönfeld (1884),

Hedwig Stern (1883), Betty

Stern geb. Löwenstein (1896), Frieda Stern geb. Falkenstein (1881), Julius Stern

(1877), Ludwig Stern (1907), Willi Stern (1885), Ludwig Wagschal (1882), Hedwig Zodick geb. Oppenheimer (1897), Kurt Zodick (1925), Ruth

Zodick (1923), Lehrer Siegmund Zodick (1893).

Bei dem in einigen Listen falsch geführten umgekommenen "Ludwig

Stein" handelt es sich um Ludwig Stern (Namensverwechslung).

Anmerkung: die in einigen Listen genannte Else Schloss, geb. Abraham

(1875), ist 1939 nach Südafrika ausgewandert, Anfang der 1950er remigriert und

am 31. Dezember1954 in Frankfurt/M verstorben (Sterbeurkunde des StA Frankfurt/M

Nr.4/IV vom 3.01.1955; Hinweis von Claus Peter Beuttenmüller vom 27.3.2024).

Aus Wirges sind umgekommen: Ludwig Hermann (1899), Manfred Hans Hermann

(1921).

2011 hat die Stadt Montabaur beschlossen, die Initiative "Stolpersteine"

des Künstler Gunter Demnig zu unterstützen. 2012/14 wurden im Stadtgebiet 26

Stolpersteine an 13 verschiedenen Adressen verlegt (u.a. Kleiner Markt 3 für

Hugo und Regine Abraham, Alleestraße 8a für Ludwig Stern, Vorderer Rebstock 29

für Erwin Kahn).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1877 /

1924

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. November 1877:

"Die hiesige Gemeinde wünscht bis den 1. Mai kommenden Jahres einen

Religionslehrer, der gleichzeitig Kantor und Schochet, ledigen Standes,

mit einem Gehalt von (je nach Befähigung) 600-900 Mark zu engagieren.

Ertrag der Schechitah und Nebenverdienste circa 150 Mark. Bewerber wollen

sich an mich wenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. November 1877:

"Die hiesige Gemeinde wünscht bis den 1. Mai kommenden Jahres einen

Religionslehrer, der gleichzeitig Kantor und Schochet, ledigen Standes,

mit einem Gehalt von (je nach Befähigung) 600-900 Mark zu engagieren.

Ertrag der Schechitah und Nebenverdienste circa 150 Mark. Bewerber wollen

sich an mich wenden.

Montabaur, den 5. November 1877. A. Kahn, Vorsteher." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1924:

"Die israelitische Kultusgemeinde Montabaur (Hessen-Nassau) sucht

für den 1. April 1925 einen Religionslehrer, Kantor und Schochet. Angebote

mit Gehaltsansprüchen nebst Zeugnisabschrift an den Vorstand Willi

Stern." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1924:

"Die israelitische Kultusgemeinde Montabaur (Hessen-Nassau) sucht

für den 1. April 1925 einen Religionslehrer, Kantor und Schochet. Angebote

mit Gehaltsansprüchen nebst Zeugnisabschrift an den Vorstand Willi

Stern." |

Über die Amtszeit des Lehrers Wagschal - Lehrer von 1878 bis 1914

Auszeichnungen

für 15jährige Tätigkeit 1892: Bericht in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 16. Juni 1892: "Montabaur, 9. Juni (1892). Dass

Hohe Königliche Regierung zu Wiesbaden für das Wohl der israelitischen

Religionslehrer stets bedacht war, auch deren Leistungen in der

Religionsschule stets anerkannt hat, kann mit Folgendem bewiesen werden:

Dem Herrn Lehrer Wagschal, welcher bereits 15 Jahre in der Gemeinde

Montabaur fungiert, hat Hohe Königliche Regierung am 24. Juni 1888 durch

den Bezirksrabbiner Herrn Dr. Kopfstein eine schriftliche Anerkennung für

seine guten Leistungen in der Schule zukommen lassen. Und soeben erhielt

Herr Lehrer Wagschal durch den Bezirksrabbiner Herrn Dr. Weingarten von

Königlicher Regierung eine zweite Anerkennung für seine vorzüglichen

Leistungen in der Religionsschule." Auszeichnungen

für 15jährige Tätigkeit 1892: Bericht in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 16. Juni 1892: "Montabaur, 9. Juni (1892). Dass

Hohe Königliche Regierung zu Wiesbaden für das Wohl der israelitischen

Religionslehrer stets bedacht war, auch deren Leistungen in der

Religionsschule stets anerkannt hat, kann mit Folgendem bewiesen werden:

Dem Herrn Lehrer Wagschal, welcher bereits 15 Jahre in der Gemeinde

Montabaur fungiert, hat Hohe Königliche Regierung am 24. Juni 1888 durch

den Bezirksrabbiner Herrn Dr. Kopfstein eine schriftliche Anerkennung für

seine guten Leistungen in der Schule zukommen lassen. Und soeben erhielt

Herr Lehrer Wagschal durch den Bezirksrabbiner Herrn Dr. Weingarten von

Königlicher Regierung eine zweite Anerkennung für seine vorzüglichen

Leistungen in der Religionsschule." |

| |

Feier

zum 25jährigen Ortsjubiläum des Lehrers Wagschal 1904: Aus

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Januar 1904:

"Montabaur. Am 3. Januar dieses Jahres feierte Herr Lehrer Wagschal

sein 25jähriges Ortsjubiläum. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich so

recht, welcher Beliebtheit sich der Jubilar bei seinen Vorgesetzten,

seinen Kollegen und seiner Gemeinde erfreut. Der Gemeinde-Vorstand hat ihm

ein ansehnliches Geldgeschenk überweisen lassen. Der Verein der

israelitischen Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau, dessen

Vorstandsmitglied der Jubilar ist, ließ demselben durch eine Deputation,

unter Führung der Herrn Vorsitzenden Oberkantor Nußbaum-Wiesbaden, die

herzlichsten Wünsche überbringen. Herr Nußbaum hob in kernigen Worten

das rege Interesse, das der Jubilar stets dem Verein entgegengebracht,

hervor, und dass bei allen Beratungen die Worte des Herr Wagschal stets in

die Wagschale fielen. Als Zeichen der Liebe und Hochachtung überreichte

dann die Deputation einen prachtvollen silbernen Pokal mit entsprechender

Widmung und ein Album mit den Photographien der Vereinsmitglieder. Auch

die Herren Bezirksrabbiner im ehemaligen Herzogtum Nassau, Dr. Dr.

Silberstein - Wiesbaden, Landau - Weilburg und Weingarten - Ems, ließen dem

Jubilar durch Seine Ehrwürden Herrn Bezirksrabbiner Dr. Weingarten - Ems,

zu dessen Bezirk Montabaur gehört, die innigsten Glückwünsche übermitteln.

Herr Dr. Weingarten hat in einer warm empfundenen Rede das verdienstvolle

Wirken des Jubilars in Schule und Gemeinde geschildert. Sichtlich gerührt

ob all der Ehrungen knüpfte der Jubilar an den Ausruf unseres Erzvaters

Jakob: "Ich bin der geringste von allen Frommen..." Dankesworte.

Ein solennes Mahl mit herrlichen Reden gewürzt, gab dem Jubelfest einen

würdigen Abschluss." Feier

zum 25jährigen Ortsjubiläum des Lehrers Wagschal 1904: Aus

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Januar 1904:

"Montabaur. Am 3. Januar dieses Jahres feierte Herr Lehrer Wagschal

sein 25jähriges Ortsjubiläum. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich so

recht, welcher Beliebtheit sich der Jubilar bei seinen Vorgesetzten,

seinen Kollegen und seiner Gemeinde erfreut. Der Gemeinde-Vorstand hat ihm

ein ansehnliches Geldgeschenk überweisen lassen. Der Verein der

israelitischen Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau, dessen

Vorstandsmitglied der Jubilar ist, ließ demselben durch eine Deputation,

unter Führung der Herrn Vorsitzenden Oberkantor Nußbaum-Wiesbaden, die

herzlichsten Wünsche überbringen. Herr Nußbaum hob in kernigen Worten

das rege Interesse, das der Jubilar stets dem Verein entgegengebracht,

hervor, und dass bei allen Beratungen die Worte des Herr Wagschal stets in

die Wagschale fielen. Als Zeichen der Liebe und Hochachtung überreichte

dann die Deputation einen prachtvollen silbernen Pokal mit entsprechender

Widmung und ein Album mit den Photographien der Vereinsmitglieder. Auch

die Herren Bezirksrabbiner im ehemaligen Herzogtum Nassau, Dr. Dr.

Silberstein - Wiesbaden, Landau - Weilburg und Weingarten - Ems, ließen dem

Jubilar durch Seine Ehrwürden Herrn Bezirksrabbiner Dr. Weingarten - Ems,

zu dessen Bezirk Montabaur gehört, die innigsten Glückwünsche übermitteln.

Herr Dr. Weingarten hat in einer warm empfundenen Rede das verdienstvolle

Wirken des Jubilars in Schule und Gemeinde geschildert. Sichtlich gerührt

ob all der Ehrungen knüpfte der Jubilar an den Ausruf unseres Erzvaters

Jakob: "Ich bin der geringste von allen Frommen..." Dankesworte.

Ein solennes Mahl mit herrlichen Reden gewürzt, gab dem Jubelfest einen

würdigen Abschluss."

Anmerkung: Ein Artikel zum Jubiläum von Lehrer Wagschal erschien auch

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 22. Januar 1904

S. 4. |

| |

Hinweis auf einen Sohn von Lehrer Wagschal: Ferdinand Wagschal

(Hinweis auf den Artikel erhalten von Fritz Schwind, Montabaur)

|

| Aus dem "Kreisblatt für den

Unterwesterwaldkreis" von 1903: "Wagschal, Ferdinand, israelitisch, geb. 4.

August 1879 in Montabaur, machte Ostern 1898 Abitur am

Kaiser-Wilhelms-Gymnasium in Montabaur, studierte Medizin. Im Juni 1903

bestand der 'cand. med.' F. Wagschal das Staatsexamen als Arzt 'in allen

umfassenden Fächern mit der Note sehr gut*. Sein Vater war von 1878 – 1914

israelitischer Religionslehrer in Montabaur (KUW Juni 1903)". |

Anmerkung: Ferdinand Wagschal schrieb

eine Dissertation über "Quantitative Studien über die Giftigkeit der

Blausäure-Dämpfe". Er war bis nach 1933 als Arzt in Mainz tätig. Ihm wurde

im September 1938 der Doktortitel der Universität Würzburg wieder aberkannt

(Depromotion). Damals war er bereits (1936) in die USA emigriert. Er war

spätestens ab 1940 als Arzt in Denver/Colorado tätig und starb am 17. Juli

1969.

Quelle: Die geraubte Würde. Die Aberkennung des Doktorgrads an der

Universität Würzburg 1933-1945. Hrsg. von der Universität Würzburg. Beiträge

zur Würzburger Universitätsgeschichte Band 1. Verlag Königshausen & Neumann.

Würzburg 2011. S. 221. |

Geburtsanzeige von Ruth Zodick (1923)

Anmerkung: Lehrer

Siegmund Zodick ist am 5. Juni 1893 in Laubach

geboren als Sohn des Religionslehrers Emanuel Zodick und der Josephine geb.

Westerfeld. Im Ersten Weltkrieg war er von 1914 bis 1916 eingesetzt. Er war

verheiratet mit Hedwig geb. Oppenheimer (geb. 12. Oktober 1897 in Essen). Die

beiden hatten zwei Kinder: Ruth (geb. 15. Juni 1923 in Montabaur) und

Kurt (geb. 11. Juni 1925 in Montabaur). Siegmund Zodick war seit 1922

Lehrer und Kantor in Montabaur, danach Lehrer in

St. Wendel. 1935 verzog Siegmund Zodick

nach Bad Buchau, wo er noch bis 1938/39 die

jüdischen Kinder unterrichtete. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurde er für

mehrere Wochen in das KZ Dachau verbracht. Ende August 1939 mussten er und seine

Familie Bad Buchau verlassen und nach Bad

Mergentheim ziehen. Die ganze Familie wurde am 1. Dezember 1941 von

Stuttgart aus nach Riga - Jungfernhof, Außenlager des Ghetto Riga deportiert und

im September 1944 in Auschwitz ermordet.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juni 1923:

"RUTH. Gott sei gepriesen. Die glückliche Geburt eines

kräftigen Töchterchens zeigen dankerfüllt an: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Juni 1923:

"RUTH. Gott sei gepriesen. Die glückliche Geburt eines

kräftigen Töchterchens zeigen dankerfüllt an:

Lehrer Siegmund Zodick und Frau Hedwig geb. Oppenheimer. Montabaur,

15. Juni 1923 - 1. Tammus 5683." |

Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Purimfeier der Chewrah Kadischah (1907)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907:

"Montabaur, 6. März (1907). Die in der Chewrah Kadischah vereinigten

Familien veranstalteten eine gemeinsame Purimfeier. Der gelungene Verlauf

hat bewiesen, dass die Chewrah ein echt jüdischer Geist durchweht." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907:

"Montabaur, 6. März (1907). Die in der Chewrah Kadischah vereinigten

Familien veranstalteten eine gemeinsame Purimfeier. Der gelungene Verlauf

hat bewiesen, dass die Chewrah ein echt jüdischer Geist durchweht." |

1000-Jahr-Feier der Stadt Montabaur mit Beteiligung der

Israelitischen Gemeinde (1930)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. Juni 1930: "Montabaur, 24. Juni (1930). Die

Westerwaldstadt Montabaur feierte vom 21. bis 23. Juni das Fest ihres

tausendjährigen Bestehens. Stadtverwaltung und Bürger hatten

umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um diese seltene Stadtfeier in

festlicher Weise zu begehen. Am Schabbat Vormittag gedachte der Lehrer

der Israelitischen Gemeinde, Herr J. Zeitin, in der Predigt der

Bedeutung des Tages. - Nachmittags 4.30 Uhr fand im großen Sitzungssaale

des Rathauses der akademische Festakt statt. Aus Anlass der

Tausendjahrfeier hat die Stadtverwaltung eine umfangreiche Festschrift

herausgegeben, in der auch ein Beitrag 'Aus der Geschichte der

Israelitischen Kultusgemeinde Montabaur' von Lehrer J. Zeitin enthalten

ist, in welchem er nachweist, dass die Israelitische Gemeinde über 600

Jahre besteht." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. Juni 1930: "Montabaur, 24. Juni (1930). Die

Westerwaldstadt Montabaur feierte vom 21. bis 23. Juni das Fest ihres

tausendjährigen Bestehens. Stadtverwaltung und Bürger hatten

umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um diese seltene Stadtfeier in

festlicher Weise zu begehen. Am Schabbat Vormittag gedachte der Lehrer

der Israelitischen Gemeinde, Herr J. Zeitin, in der Predigt der

Bedeutung des Tages. - Nachmittags 4.30 Uhr fand im großen Sitzungssaale

des Rathauses der akademische Festakt statt. Aus Anlass der

Tausendjahrfeier hat die Stadtverwaltung eine umfangreiche Festschrift

herausgegeben, in der auch ein Beitrag 'Aus der Geschichte der

Israelitischen Kultusgemeinde Montabaur' von Lehrer J. Zeitin enthalten

ist, in welchem er nachweist, dass die Israelitische Gemeinde über 600

Jahre besteht." |

Berichte zu einzelnen

Personen aus der Gemeinde

Zum Tod von Julie Schloß, Frau des Gemeindevorstehers G.

Schloß (1902)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1902: "Montabaur,

18. September (1902). Am Sabbat Paraschat Schauftim (Sabbat mit der

Toralesung Schofetim = 5. Mose 16,18 - 21,9 = 6. September 1902)

starb dahier Frau Julie Schloß, die Gattin des Vorstehers Herrn G.

Schloß, nach mehrmonatlichem, schmerzlichem Krankenlager, im Alter von 61

Jahren. Wenn irgendeine Frau es verdient, dass ihr im 'Israelit' ein

nachruf gewidmet werde, so ist es bei der Dahingeschiedenen der Fall. Sie

war der Besten und Edelsten eine, sie vereinigte in sich alle Tugenden

einer Esches chajil (wackeren Frau). Wahre ungeheuchelte

Frömmigkeit, gepaart mit innigem Gottvertrauen, das sie in allen Lagen

des Lebens aufrecht erhielt, bildeten die Grundzüge ihres Charakters; sie

verstand es, ihr Haus durch aufrichtige Frömmigkeit, wahre

Menschenfreundlichkeit, große Wohltätigkeit, unbegrenzte Herzensgüte

und Milde zu einem Tempel zu gestalten. Ihrem Gatten war sie in dem

34-jährigen Zusammenleben eine treue und liebevolle Gefährtin, ihren

Kindern eine zärtliche Mutter, deren Erziehung und Wohl die Ziele ihres

unausgesetzten Denkens und Strebens waren. Daher ist die Trauer eine

allgemeine, bei Juden und Christen. War der tief gebeugte Gatte, die

Kinder, Geschwister und unsere Gemeinde verloren, das zu schildern, ist

die Feder zu schwach, aber alle, alle, die sie gekannt, verlieren in ihr

eine Freundin von höchstem Werte, die ihr ganzes Glück darin fand,

andere glücklich zu machen; denn wie viel Tränen hat sie getrocknet, wie

viel Arme und Bedürftige unterstützt. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1902: "Montabaur,

18. September (1902). Am Sabbat Paraschat Schauftim (Sabbat mit der

Toralesung Schofetim = 5. Mose 16,18 - 21,9 = 6. September 1902)

starb dahier Frau Julie Schloß, die Gattin des Vorstehers Herrn G.

Schloß, nach mehrmonatlichem, schmerzlichem Krankenlager, im Alter von 61

Jahren. Wenn irgendeine Frau es verdient, dass ihr im 'Israelit' ein

nachruf gewidmet werde, so ist es bei der Dahingeschiedenen der Fall. Sie

war der Besten und Edelsten eine, sie vereinigte in sich alle Tugenden

einer Esches chajil (wackeren Frau). Wahre ungeheuchelte

Frömmigkeit, gepaart mit innigem Gottvertrauen, das sie in allen Lagen

des Lebens aufrecht erhielt, bildeten die Grundzüge ihres Charakters; sie

verstand es, ihr Haus durch aufrichtige Frömmigkeit, wahre

Menschenfreundlichkeit, große Wohltätigkeit, unbegrenzte Herzensgüte

und Milde zu einem Tempel zu gestalten. Ihrem Gatten war sie in dem

34-jährigen Zusammenleben eine treue und liebevolle Gefährtin, ihren

Kindern eine zärtliche Mutter, deren Erziehung und Wohl die Ziele ihres

unausgesetzten Denkens und Strebens waren. Daher ist die Trauer eine

allgemeine, bei Juden und Christen. War der tief gebeugte Gatte, die

Kinder, Geschwister und unsere Gemeinde verloren, das zu schildern, ist

die Feder zu schwach, aber alle, alle, die sie gekannt, verlieren in ihr

eine Freundin von höchstem Werte, die ihr ganzes Glück darin fand,

andere glücklich zu machen; denn wie viel Tränen hat sie getrocknet, wie

viel Arme und Bedürftige unterstützt.

Ihr Leichenbegängnis legte beredtes Zeugnis hiervon ab; aus Nah und Fern

waren die Freunde herbeigeströmt, um ihr den letzten Tribut der Liebe und

Freundschaft zu zollen. Herr Bezirks-Rabbiner Dr. Weingarten - Ems

schilderte am Grabe in tief bewegten Worten die vielen guten Eigenschaften

der Verstorbenen und gab dem großen Schmerz und der tiefen Trauer der

Verwandten und Freunde um dieselbe gebührenden Ausdruck.

Mögen sich die so schwer heimgesuchten Hinterbliebenen mit dem erhebenden

Gedanken trösten, dass die nun Verklärte sich in dem Herzen Aller ein

dauerndes Denkmal der Liebe gesetzt. Ihre Seele sein eingebunden in den

Bund des Lebens.

H. Wagschal, Lehrer." |

Zum Tod von Johanna Stern (1931)

Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 4. Februar 1931:

"Montabaur (Persönliches). Das älteste Mitglied der hiesigen

Gemeinde, Frau Johanna Stern, langjähriges Vorstandsmitglied des

jüdischen Frauenbundes, den sie auch begründen half, ist im 84.

Lebensjahres verschieden. Die Beerdigung fand unter lebhafter Beteiligung

der Bevölkerung statt. Lehrer Zeitin hob am Grabe die Verdienste der

Verewigten um die Allgemeinheit

hervor."

Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom 4. Februar 1931:

"Montabaur (Persönliches). Das älteste Mitglied der hiesigen

Gemeinde, Frau Johanna Stern, langjähriges Vorstandsmitglied des

jüdischen Frauenbundes, den sie auch begründen half, ist im 84.

Lebensjahres verschieden. Die Beerdigung fand unter lebhafter Beteiligung

der Bevölkerung statt. Lehrer Zeitin hob am Grabe die Verdienste der

Verewigten um die Allgemeinheit

hervor." |

| |

Links:

Grabstein für Johanna Stern (1847-1931) und ihren Mann, denn Kaufmann Nathan Stern (1837 in

Meudt - 1914 in Montabaur) im jüdischen

Friedhof in Montabaur Links:

Grabstein für Johanna Stern (1847-1931) und ihren Mann, denn Kaufmann Nathan Stern (1837 in

Meudt - 1914 in Montabaur) im jüdischen

Friedhof in Montabaur |

Erinnerung an die Familie Stern in Montabaur - 75 Jahre

danach (Artikel von 2013)

(Artikel von Gerald Stern, erhalten über Angelika Messmer)

Der

Artikel ist verfasst von Gerald Stern, Sohn des früheren Kaufmanns

in Montabaur Alfred Stern und Enkel von Willi Stern. Alfred

Stern konnte 1939 über einen Kindertransport nach England

gelangen. Der

Artikel ist verfasst von Gerald Stern, Sohn des früheren Kaufmanns

in Montabaur Alfred Stern und Enkel von Willi Stern. Alfred

Stern konnte 1939 über einen Kindertransport nach England

gelangen. |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Nathan Stern sucht einen Lehrling für sein gemischtes

Warengeschäft (1893 / 1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1893: "Ein

Lehrling aus achtbarer Familie mit guten Schulzeugnissen wird in ein

gemischtes Warengeschäft per sofort gesucht. Kost und Logis im Hause,

Sabbat und Festtage geschlossen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1893: "Ein

Lehrling aus achtbarer Familie mit guten Schulzeugnissen wird in ein

gemischtes Warengeschäft per sofort gesucht. Kost und Logis im Hause,

Sabbat und Festtage geschlossen.

Nathan Stern, Montabaur." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901: "Lehrlings-Gesuch. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901: "Lehrlings-Gesuch.

Zum sofortigen Eintritt suche einen mit guten Schulkenntnissen

versehenen jungen Mann aus guter Familie. Samstags und Feiertage

geschlossen. Kost und Logis frei im Hause.

Nathan Stern, Montabaur

(Nassau)." |

Anzeigen von Leopold Schloß, Kurzwarengeschäft en gros (1899)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Mai 1899: "Lehrling oder

Volontär Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Mai 1899: "Lehrling oder

Volontär

in mein Kurzwaren-Engros-Geschäft per sofort gesucht.

Kost und Logis im Hause.

Leopold Schloss, Kurzwaren Engros.

Montabaur (Hessen-Nassau)." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1899: "Lehrling Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Dezember 1899: "Lehrling

per 1. Januar gesucht. Kost und Logis im Hause.

Leopold Schloß.

Kurzwaren engros, Montabaur." |

Anzeige des Manufaktur- und Konfektionsgeschäftes Nathan Stern

(1903)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1903: "Suche

per sofort oder später einen Lehrling und ein Lehrmädchen aus

guter Familie. Samstags und Feiertage geschlossen. Kost und Logis im

Hause. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1903: "Suche

per sofort oder später einen Lehrling und ein Lehrmädchen aus

guter Familie. Samstags und Feiertage geschlossen. Kost und Logis im

Hause.

Nathan Stern, Manufaktur- und Konfektion,

Montabaur." |

Anzeige von Julius Stern (1922)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1922:

"Für meinen Sohn, Untersekundaner, suche ich per sofort Lehrstelle

in einem Manufakturwarengeschäft. Erwünscht wird Pension im Hause. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. November 1922:

"Für meinen Sohn, Untersekundaner, suche ich per sofort Lehrstelle

in einem Manufakturwarengeschäft. Erwünscht wird Pension im Hause.

Julius Stern in Montabaur." |

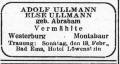

Hochzeitsanzeige von

Adolf Ullmann und Else geb. Abraham (1934)

Anmerkung: Adolf Ullmann war ein Sohn von Simon

Ullmann und seiner Frau Bertha geb. Gottschalk in

Westerburg, Informationen zur Familie

siehe in der Website von Horst Jung

https://hjung.home.ktk.de/J%C3%BCdische%20Familien%20in%20Westerburg/ab_33BB222A0CB54C6C8DA1736822A397AB.htm

Else geb. Abraham war eine Tochter von Hugo Abraham und seiner Frau Regine

geb. Hermann in Montabaur.

Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Februar 1934: "Adolf Ullmann

- Else Ullmann geb. Abraham Anzeige

im "Israelitischen Familienblatt" vom 15. Februar 1934: "Adolf Ullmann

- Else Ullmann geb. Abraham

Vermählte

Westerburg -

Montabaur

Trauung: Sonntag, den 18. Februar, Bad Ems, Hotel Löwenstein." |

Sonstiges

Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert: Grabstein in New York für Morris

R. Loeb aus Montabaur (1878-1903, ??)

Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn;

die Jahreszahlen sind nur schwer lesbar.

|

Grabstein für

"Morris R. Loeb

Born in Montabaur, Germany

1878-1903" (??) |

Zur Geschichte der Synagoge

Im Mittelalter wird noch keine Synagoge genannt. Erst die im 17. Jahrhundert zugezogenen Familien

haben nachweislich eine Synagoge

("Judenschule") eingerichtet. Sie wird 1691 erstmals erwähnt.

Ihr Standort ist nicht bekannt. Mitte des 18. Jahrhunderts befand sich ein

Betsaal im Haus Vorderer Rebstock 26. Von diesem Betsaal ist eine Platzordnung

aus dem Jahr 1780 erhalten: es gab 23 Plätze. 1868 plante man eine Erweiterung

des Betsaales beziehungsweise den Neubau einer Synagoge. Als jedoch 1875 eine

staatliche Beihilfe zum Neubau abgelehnt wurde, musste man die Pläne zunächst

verschieben.

1889 konnte die jüdische Gemeinde ein geeignetes Grundstück an der Wallstraße

erwerben. Wenig später wurde mit dem Bau einer neuen Synagoge begonnen.

Ihre feierliche Einweihung durch Rabbiner Dr. Michael Silberstein aus Wiesbaden

war am 3. Chanukkatag (28. Kislev 5650), d.h. am 20./21.Dezember 1889.

Über die Einweihung liegt ein Bericht in der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 13. Januar 1890 vor:

Montabaur, 6. Januar (1890). In überaus glänzender

Feier fand am 20. Dezember, am 3. Chanukkatage die Einweihung unserer neuen

Synagoge statt, deren Verlauf den vortrefflichen Anordnungen des aus dem

Vorstande, den Herrn M. Steinthal, Heimann Löb und David Kahn, bestehenden Festkomitees

wohl berechtigten Dank und ungeteilte Anerkennung einbrachten. Die

Einweihungsfeier war eine würdige und überaus glänzende, die ganze Stadt

beteiligte sich in echter Toleranz, die Häuser prangten in Flaggenschmuck, als

sich ein langer, wohlgeordneter Zug nicht nur aus Israeliten, sondern bei weitem

mehr aus Beamten und Bürgern, ein Musikchor an der Spitze, von der alten

Synagoge nach der neuen bewegte, welcher in Bezug auf die christliche Bevölkerung

ein wahrer Kiddusch-haschem (Heiligung des Namens Gottes) gewesen. Kurz

vor 2 Uhr trafen daselbst ein, der Königliche Landrat, Herr Geheimer

Regierungsrat Dombois, Herr Gymnasial-Direktor Dr. Wernecke, Herr

Seminar-Direktor Dr. Bartholomae, Herr Pfarrer Weckerling, die Herren

Amtsgerichtsräte Heinzemann und Geisel, Bürgermeisterstellvertreter Herr Adam

Custer und sämtliche Gemeinderäte. Montabaur, 6. Januar (1890). In überaus glänzender

Feier fand am 20. Dezember, am 3. Chanukkatage die Einweihung unserer neuen

Synagoge statt, deren Verlauf den vortrefflichen Anordnungen des aus dem

Vorstande, den Herrn M. Steinthal, Heimann Löb und David Kahn, bestehenden Festkomitees

wohl berechtigten Dank und ungeteilte Anerkennung einbrachten. Die

Einweihungsfeier war eine würdige und überaus glänzende, die ganze Stadt

beteiligte sich in echter Toleranz, die Häuser prangten in Flaggenschmuck, als

sich ein langer, wohlgeordneter Zug nicht nur aus Israeliten, sondern bei weitem

mehr aus Beamten und Bürgern, ein Musikchor an der Spitze, von der alten

Synagoge nach der neuen bewegte, welcher in Bezug auf die christliche Bevölkerung

ein wahrer Kiddusch-haschem (Heiligung des Namens Gottes) gewesen. Kurz

vor 2 Uhr trafen daselbst ein, der Königliche Landrat, Herr Geheimer

Regierungsrat Dombois, Herr Gymnasial-Direktor Dr. Wernecke, Herr

Seminar-Direktor Dr. Bartholomae, Herr Pfarrer Weckerling, die Herren

Amtsgerichtsräte Heinzemann und Geisel, Bürgermeisterstellvertreter Herr Adam

Custer und sämtliche Gemeinderäte.

Punkt zwei Uhr setzte sich unter den Klängen der Musik der imposante Festzug in

Bewegung; denselben eröffneten die schulpflichtigen Knaben und Mädchen der jüdischen

Gemeinde.

Nachdem der Zug vor dem Portale der neuen Synagoge angelangt war, erfolgte die

feierliche Überreichung des Schlüssels durch den Bauführer, Herrn

Bautechniker Brühl an den Königlichen Landrat mit einer kurzen Ansprache. Herr

Landrat Dombois nahm gleichfalls mit einer kurzen Ansprache den Schlüssel im

Namen der Regierung entgegen, der gegen den Kultusverband gewendet, mit dem

Hinweis auf das Verdienst desselben um das Zustandekommen des Baues, das ihm zur

großen Ehre gereiche, den Schlüssel dem Bezirksrabbiner Herrn Dr. Silberstein

unter Anfügung des schönen Wunsches übergab, dass der nun vollendete neue

Tempel die Gemeinde zur Ehre Gottes stets in Frieden und Einigkeit versammeln möchte.

Der Bezirks-Rabbiner Dr. Silberstein dankte dem Herrn Landrat für seine

wohlwollende Mitwirkung zur Überwindung aller Bauschwierigkeiten und öffnete

sodann die Pforten des Heiligtums, das sich bis auf den letzten Platz mit

Festgenossen füllte. Nun vollzog sich die feierliche Weihe im Inneren der neuen

Synagoge, wobei Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein die einstündige Weiherede

hielt, welche von der Versammlung unter lautloser Stille bis zum Schlusse

vernommen wurde und einen tief ergreifenden Eindruck machte. Der

Abend-Gottesdienst mit Gesängen des Synagogenchores und eines Gesangvereines

schlossen die Weihe.

Ein Bankett versammelte am Abend die Festgenossen im Rathaussaale, an welchem

zahlreiche Bürger der Stadt sich beteiligten. Der Gesangverein sang treffliche

Lieder, die Musik-Kapelle Müller spielte, und ein Sohn des Vorstehers, Adolf

Steinthal, zeichnete sich durch vortreffliches Violinspielen besonders aus.

Herr Dr. Silberstein toastierte auf den Kaiser, Vorsteher Steinthal auf den

Landrat, Heimann Löb auf den Bauführer, David Kahn auf den Bürgermeister, und

die Gemeinderäte der Stadt Montabaur, Lehrer Wagschal auf den Vorstand der

israelitischen Gemeinde und auf all diejenigen, welche das Werk haben fördern

helfen. |

Ein weiterer Bericht liegt aus der Zeitschrift "Allgemeine Zeitung des

Judentums" vom 16. Januar 1890 vor:

Man

schreibt uns aus Montabaur, 20. Dezember (1889). Gestern und heute beging

die hiesige israelitische Gemeinde unter der Teilnahme nicht nur der israelitischen,

sondern auch der christlichen Bevölkerung das Fest der Einweihung ihrer neuen Synagoge.

Die ganze Stadt war in reichen Fahnenschmuck gehüllt und bezeugte das lebhafte

Interesse, das auch der christliche Teil der Einwohnerschaft an dem Freuden- und

Ehrentage ihrer jüdischen Mitbürger nahm. Nach einem feierlichen

Abschiedsgottesdienst in der alten Synagogue bewegte sich der unabsehbare

Festzug nach der neuen Synagoge, vor welcher die Schlüsselübergabe stattfand.

Der Landrat der Kreises, Geheimer Regierungsrat Dambois, übergab den Schlüssel

mit passenden Worten dem Herrn Bezirksrabbiner Dr. Silberstein von Wiesbaden,

der ihn unter Dankesworten entgegennahm. Den Mitteilpunkt der Einweihungs- und

auch der Abschiedsfeier bildeten die trefflichen, herz- und geistvollen Reden

des Herrn Dr. Silberstein, die eine tiefe Bewegung in der dichtgedrängten

Zuhörerschaft erzeugten. Bei dem Abends im festlich geschmückten Rathaussaale

abgehaltenen Bankett wurde der erste Toast, von Herrn Dr. Silberstein auf den

Kaiser ausgebracht, mit großem Beifalle aufgenommen; ihm folgten noch zahlreiche

Toaste auf diejenigen, die sich um das Gelingen des schönen Werks Verdienste

erworben. Anderen Tags fand der erste Hauptgottesdienst in der schön erbauten

Synagoge statt, bei dem die Predigt des Herrn Rabbiner Dr. Silberstein, die

interne Verhältnisse besprach, wieder den Mittelpunkt bildete, und eine tiefe

und hoffen wir, auch nachhaltige Wirkung ausübte. Man

schreibt uns aus Montabaur, 20. Dezember (1889). Gestern und heute beging

die hiesige israelitische Gemeinde unter der Teilnahme nicht nur der israelitischen,

sondern auch der christlichen Bevölkerung das Fest der Einweihung ihrer neuen Synagoge.

Die ganze Stadt war in reichen Fahnenschmuck gehüllt und bezeugte das lebhafte

Interesse, das auch der christliche Teil der Einwohnerschaft an dem Freuden- und

Ehrentage ihrer jüdischen Mitbürger nahm. Nach einem feierlichen

Abschiedsgottesdienst in der alten Synagogue bewegte sich der unabsehbare

Festzug nach der neuen Synagoge, vor welcher die Schlüsselübergabe stattfand.

Der Landrat der Kreises, Geheimer Regierungsrat Dambois, übergab den Schlüssel

mit passenden Worten dem Herrn Bezirksrabbiner Dr. Silberstein von Wiesbaden,

der ihn unter Dankesworten entgegennahm. Den Mitteilpunkt der Einweihungs- und

auch der Abschiedsfeier bildeten die trefflichen, herz- und geistvollen Reden

des Herrn Dr. Silberstein, die eine tiefe Bewegung in der dichtgedrängten

Zuhörerschaft erzeugten. Bei dem Abends im festlich geschmückten Rathaussaale

abgehaltenen Bankett wurde der erste Toast, von Herrn Dr. Silberstein auf den

Kaiser ausgebracht, mit großem Beifalle aufgenommen; ihm folgten noch zahlreiche

Toaste auf diejenigen, die sich um das Gelingen des schönen Werks Verdienste

erworben. Anderen Tags fand der erste Hauptgottesdienst in der schön erbauten

Synagoge statt, bei dem die Predigt des Herrn Rabbiner Dr. Silberstein, die

interne Verhältnisse besprach, wieder den Mittelpunkt bildete, und eine tiefe

und hoffen wir, auch nachhaltige Wirkung ausübte. |

1901 stand ein besonderes Ereignis bevor - die Einweihung

einer neuen Torarolle, über die der nachstehende Bericht

vorliegt:

Einweihung einer neuen Torarolle in der Synagoge (1901)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Oktober 1901: "Montabaur,

7. Oktober (1901). Eine seltene Feier beging am 5. dieses Monats unsere

Gemeinde. Handelte es sich doch um die Einweihung der neuen Tora-Rolle,

die von der in weiten Kreisen durch ihren wohltätigen und frommen Sinn

bekannten Frau Isaak Stern Witwe gespendet worden war, um einem fühlbaren

Mangel abzuhelfen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Oktober 1901: "Montabaur,

7. Oktober (1901). Eine seltene Feier beging am 5. dieses Monats unsere

Gemeinde. Handelte es sich doch um die Einweihung der neuen Tora-Rolle,

die von der in weiten Kreisen durch ihren wohltätigen und frommen Sinn

bekannten Frau Isaak Stern Witwe gespendet worden war, um einem fühlbaren

Mangel abzuhelfen.

Am Freitag Nachmittag begann die Vorfeier dieses hier außergewöhnlichen

Festes. Die Tora-Rolle wurde um 5 Uhr unter großer Beteiligung der hier

weilenden zahlreichen Fremden und der gesamten Gemeinde, aus dem Hause des

Herrn Heimann Stern in feierlicher Begleitung unter den Klängen einer

Musikkapelle zur Synagoge getragen. Nachdem von einem eigens zu dieser

erhabenen Feier gebildeten Chor das 'Matauwu' in ergreifender Weise

gesungen und die Tora in den Araun hakodesch (Toraschrein) gestellt

war, hielt Seine Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Weingarten - Ems die

Festrede. Zunächst dankte er der edlen Spenderin für ihre hochherzige

Gabe in beredten Worten und erflehte für sie Gottes Segen. Alsdann wies

der darauf hin, wie zu allen Zeiten die Tora von unseren Vätern

hochgehalten wurde, 'wie der Jude stets über seiner Tora lag und sie

studierte', selbst dann, als das Interesse aller Völker durch

welterschütternde Ereignisse für deren Religionen geschwunden war. Und

so solle auch die Gemeinde das Gotteswort stets hoch achten und es nicht

über den Sorgen des Alltagslebens vergessen und vor allem für die

religiöse Erziehung der Kinder Sorge tragen. Mit einem Segen für die

Gemeinde endete die Vorfeier.

Der Festgottesdienst am Sabbatmorgen wurde ebenfalls mit dem 'Matauwu'

eröffnet. darauf erfolgte die eigentliche Einweihung der neuen Tora durch

Vorlesung aus derselben. Nach dem Vortrage eines Chorals hielt der Herr

Rabbiner eine Anspruche an die Gemeinde, welcher er die Worte zugrunde

legte: 'man erscheine nicht leer vor dem Angesicht des Ewigen' (5.

Mose 16,16). Darauf sprach er über die Bedeutung des 'Regen-Gebetes'. Wie

der Regen nichts nützen könne, wenn der Acker nicht bearbeitet und zu

seiner Aufnahme genügend vorbereitet wäre, so sei auch mit dem bloßen

Beten nichts getan, wenn nicht die Arbeit, d.h. das rechte Verständnis

der in der Tora enthaltenen Lehren und die Ausübung der Gebote dem Gebete

vorausgegangen sei. Darum sollen wir unsere Kinder stets auf die Bedeutung

der göttlichen Gebote aufmerksam machen und sie zu deren Erfüllung

anhalten; in der Jugend müsse das Herz für die Aufnahme der Tora

vorbereitet und fähig gemacht werden, pflügen müsse man, wenn der Segen

nützen soll.

Daran schloss sich das Mussaphgebet, bei welchem abermals der Chor durch

seine Vorträge zur Verschönerung des Gottesdienstes

beitrug." |

Die Synagoge blieb fast 50 Jahre lang Zentrum des jüdischen Gemeindelebens

in Montabaur. Das vierzigjährige Bestehen der Synagoge konnte am 28.

Dezember 1929 feierlich begangen werden. Die Festansprache hielt der

damalige Lehrer Josef Zeitlin.

Im folgenden Jahr 1930 noch noch eine umfassende

Renovierung der Synagoge statt. Am 20. September 1930 war die

Wiedereinweihung,

über die in der Zeitschrift "Der Israelit" am 6. Oktober 1930

berichtet wurde:

"Montabaur,

29. September (1930). Am Schabbat vor Rosch HaSchana (Schabbat vor dem

jüdischen Neujahrsfest, das war 1930: am 20. September 1930) fand die

Wiederweihe der renovierten Synagoge statt. Der erste Vorsteher der

Gemeinde, Herr Eugen Stern wies in seinen Ausführungen auf die dringende

Notwendigkeit der erfolgten Wiederherstellung des G'tteshauses hin, die

danke der Opferwilligkeit der Gemeindemitglieder und der für diesen Zweck

gewährten Subvention des Preußischen Landesverbandes durchgeführt

werden könnte. Ganz besonderen Dank stattete der Vorsteher dem hiesigen

jüdischen Frauenverein ab, der Stiftung eines Vorhanges für den Aron

Hakodesch (Toraschrein) sowie eines Almemor und Omuddeckchens (Decke für

den Vorlesepult) zur wundervollen Ausstattung der Synagoge beigetragen

hat. Es folgte nach der Ansprache des Vorstehers die vom Lehrer der

Gemeinde, Herrn J. Zeitin, gehaltene Festpredigt im Anschluss an den Psalm

"Samachti beomerim li beit haAdonai nelech" "Ich

freue mich, wenn man zu mir spricht, ins G'tteshaus wollen wir

gehen". Er führte u.a. aus: Wie die Freude, die das Herz unserer

Ahnen erfüllte, als sie zum heiligen Tempel wallten nicht den herrlichen

Hallen, die sie schauten und dem Glanz, der ihr Auge blendete, galt,

sondern hervorgerufen wurde durch den Gedanken, dass sie hier die

Verbindung mit G'tt, die der Seele des Menschen so sehr Bedürfnis ist und

die das Leben so häufig lockert und löset, von neuem knüpfen und

festigen werden, so soll auch die Freude, die in uns das G'tteshaus

erweckt, ihren tieferen Grund haben in dem, was Seele und Geist hier

finden. Der Gedanke der Gleichheit des Menschengeschlechts ist aus dem

Leben geschwunden. Er hat sich gerettet und geflüchtet ins G'tteshaus, wo

wir ihn bewahren wollen als köstliches Gut, dass er von dieser Stätte

einst seinen Weg nehme ins Leben, in die Menschheit, auf dass die ganze

Erde werde ein Beit HaKnesset, eine Stätte der Einigung und

Sammlung von Menschen in Liebe und Frieden". "Montabaur,

29. September (1930). Am Schabbat vor Rosch HaSchana (Schabbat vor dem

jüdischen Neujahrsfest, das war 1930: am 20. September 1930) fand die

Wiederweihe der renovierten Synagoge statt. Der erste Vorsteher der

Gemeinde, Herr Eugen Stern wies in seinen Ausführungen auf die dringende

Notwendigkeit der erfolgten Wiederherstellung des G'tteshauses hin, die

danke der Opferwilligkeit der Gemeindemitglieder und der für diesen Zweck

gewährten Subvention des Preußischen Landesverbandes durchgeführt

werden könnte. Ganz besonderen Dank stattete der Vorsteher dem hiesigen

jüdischen Frauenverein ab, der Stiftung eines Vorhanges für den Aron

Hakodesch (Toraschrein) sowie eines Almemor und Omuddeckchens (Decke für

den Vorlesepult) zur wundervollen Ausstattung der Synagoge beigetragen

hat. Es folgte nach der Ansprache des Vorstehers die vom Lehrer der

Gemeinde, Herrn J. Zeitin, gehaltene Festpredigt im Anschluss an den Psalm

"Samachti beomerim li beit haAdonai nelech" "Ich

freue mich, wenn man zu mir spricht, ins G'tteshaus wollen wir

gehen". Er führte u.a. aus: Wie die Freude, die das Herz unserer

Ahnen erfüllte, als sie zum heiligen Tempel wallten nicht den herrlichen

Hallen, die sie schauten und dem Glanz, der ihr Auge blendete, galt,

sondern hervorgerufen wurde durch den Gedanken, dass sie hier die

Verbindung mit G'tt, die der Seele des Menschen so sehr Bedürfnis ist und

die das Leben so häufig lockert und löset, von neuem knüpfen und

festigen werden, so soll auch die Freude, die in uns das G'tteshaus

erweckt, ihren tieferen Grund haben in dem, was Seele und Geist hier

finden. Der Gedanke der Gleichheit des Menschengeschlechts ist aus dem

Leben geschwunden. Er hat sich gerettet und geflüchtet ins G'tteshaus, wo

wir ihn bewahren wollen als köstliches Gut, dass er von dieser Stätte

einst seinen Weg nehme ins Leben, in die Menschheit, auf dass die ganze

Erde werde ein Beit HaKnesset, eine Stätte der Einigung und

Sammlung von Menschen in Liebe und Frieden". |

Nach dieser letzten Renovierung fanden noch acht Jahre lang

Gottesdienste in der Synagoge Montabaur statt.

Bereits in der Nacht vom 3. auf den 4. November 1938 wurde in die

Synagoge eingebrochen. Fast alle Ritualien wurden zerschlagen, ein Teil wurde

gestohlen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der

Synagoge durch einen SA-Trupp aus Höhr und Grenzhausen demoliert. Am Abend des

10. November wurde von SA-Angehörigen Feuer gelegt. Mit Rücksicht auf die

umliegenden Gebäude wurde das Feuer jedoch wieder gelöscht. In den

1940er-Jahren wurde das Synagogengebäude abgebrochen. Auf dem Grundstück wurde

nach 1945 eine Autoreparaturwerkstatt erstellt. Später wurde auf dem

Grundstück ein Ladengeschäft (Einkaufsmarkt, Jeansgroßverkauf, 2007

leerstehend) erstellt, an dem sich eine Gedenktafel befindet (Inschrift

s.u.).

Bei den Grabungsarbeiten im Blick auf eine Neubebauung des

Synagogengrundstückes wurden im Frühjahr 2016 die Grundmauern

(Fundamentreste) der ehemaligen Synagoge gefunden (siehe Fotos und Berichte

unten).

Adresse/Standort der Synagoge: Wallstraße 5

Fotos

(Historische Ansichtskarte der "Judengasse":

Sammlung Hahn; Historische Fotos der Synagoge: Originale im Stadtarchiv Montabaur, veröffentlicht bei

Arnsberg Bilder s. Lit. S. 152 und in Landesamt s.Lit. S. 274; vgl. auch Beitrag

von Löwenguth; neuere Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 23.08.2009 beziehungsweise

Klara Strompf, Aufnahmedatum im Juni 2020)

Die "Judengasse" in Montabaur

als Erinnerung an die mittelalterliche Gemeinde

Anmerkung: die 1477 erstmals genannte Judengasse wurde in ihrem oberen

Teil bereits 1899 in "Elisabethenstraße umbenannt"; seit 1938

wurde die ganze Gasse "Elisabethenstraße" genannt. Auf Antrag

einer Klasse der Heinrich-Roth-Hauptschule Montabaur an die Stadtverwaltung

wurde nach längeren Diskussionen in der Stadt die Elisabethenstraße ab

dem 29. März 1995 wieder "Judengasse" genannt. |

Historische

Ansichtskarte der

"Judengasse" in Montabaur |

|

|

| |

Die Karte ist

undatiert |

|

| |

|

|

|

|

|

| Straßenschild |

Ansichten der

"Judengasse" im August 2009 |

| |

|

|

|

|

| Hausschild

Judengasse 18 |

Ansichten

der "Judengasse" im Juni 2020 (Fotos: K. Strompf) |

| |

|

|

|

Das alte jüdische Bethaus (18./19.

Jahrhundert) in der Straße "Vorderer Rebstock" |

|

|

|

| Blick auf das

alte jüdische Bethaus mit einer Hinweistafel; Text der Tafel: "Altes

jüdisches Bethaus. Haus aus dem 17. Jahrhundert. Ab 1780 als 'Betraum'

der seit 1336 nachgewiesenen jüdischen Gemeinde in Montabaur schriftlich

dokumentiert. Ein Vorläufer des Betraums, die 'Judenschul' befand sich

1691 in der Kirchgasse. Auf Beschwerden hin wurde gemäß der Judenordnung

des Kurfürstentums Trier von 1723 ein neues Gebäude gesucht, das

'mindestens vier Häuser von christlichen Häusern entfernt' stehen

musste. 1889 Umzug in die neue Synagoge in der Wallstraße, da die 23

Plätze nicht mehr ausreichten". |

| |

|

|

|

Die Synagoge von 1889 in der Wallstraße |

|

|

|

|

| Die Synagoge in

Montabaur |

Die Synagoge links im

Hintergrund |

| |

|

|

|

Die

Wallstraße in Montabaur im Jahr 1904. Rechts ist ein Teil der Synagoge zu

sehen, links daneben das Fotoatelier August Diel. Bei der Unschärfe

rechts handelt es sich um eine Person, die sich während der Aufnahme

bewegt hat und wegen der damaligen langen Belichtungszeiten unscharf

abgebildet ist

(Foto aus der Sammlung von Fritz Schwind/Manfred Lorenz,

Montabaur) |

Fliegeraufnahme

von Montabaur 1933 - rechts

Ausschnittvergrößerung mit der Synagoge (aus der Sammlung

von Fritz Schwind/Manfred Lorenz, Montabaur) |

| |

|

|

Das Synagogengrundstück im Sommer

2009

(Foto links Hahn, Aufnahmedatum 23.08.2009;

Foto rechts: Georg Weyand,

Montabaur, Mitte September 2007)

|

|

|

|

|

|

Das an Stelle der ehemaligen Synagoge

stehende Gebäude mit der Gedenktafel zwischen den beiden Fenstern

links des Eingangs; Inschrift: "Wer seine Fehler verheimlicht, hat

kein Gedeih'n, wer sie aber bekennet und verlässt, dem wird Versöhnung -

Salomon 28-16. Hier stand die Synagoge der jüdischen Kultusgemeinde.

Einweihung am 20. Dezember 1889. Zerstörung durch SA-Angehörige in der

Reichskristallnacht am 9-10-1938." |

| |

|

|

|

Aufmaß/Bauzeichnungen der ehemaligen

Synagoge

Montabaur anlässlich der Neubebauung 2016 |

|

|

| |

Das Aufmaß der

Synagoge Montabaur zeigt links die Lage der Synagoge im Straßennetz,

rechts innerhalb des Planes der Neubebauung 2016: entgegen der

ursprünglichen Planung mit Fundamentgräben wird die Neubebauung mit

Punktfundamenten gegründet, die den Synagogenrest nicht beschädigen

dürfen (Quelle: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,

Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz; erhalten über C. P.

Beuttenmüller) |

| |

|

| |

|

|

Frühjahr 2016: bei den

Vorarbeiten zur Neubebauung des

Grundstückes wurden die Grundmauern der Synagoge gefunden

(Fotos erhalten von Claus Peter Beuttenmüller) |

|

|

| |

Deutlich erkennbar

- rechts markiert: die Grundmauern der früheren Synagoge - Blick nach Osten

(Toraschrein) |

| |

|

|

| |

|

|

Einzelhandelsgeschäft

im Besitz einer jüdischen Familie

(aus der Sammlung von Anka Hertle, Montabaur) |

|

| |

Das

Manufaktur- und Modewaren-Geschäft von Gustav Stern; das Foto zeigt die

Familie Stern am 18. Oktober 1910

das Geschäft von Gustav Stern ("Textil & Konfektion") bestand bis nach 1933

in der Bahnhofstraße. |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| |

| September 2014:

Die Verlegung von "Stolpersteinen" in

Montabaur ist vorerst abgeschlossen |

Artikel in der

"Nassauischen Neuen Presse" vom 19. September 2014: "Stolperstein-Projekt abgeschlossen

In jahrelanger Recherche sind in Montabaur die Lebenswege von Opfern der Verfolgung im

'Dritten Reich' nachgezeichnet worden. Die Lebensdaten der letzten beiden sind jetzt mit sogenannten

'Stolpersteinen' verewigt worden.

Montabaur. Bereits zum dritten Mal besuchte der Aktionskünstler Gunter Demnig Montabaur, um

'Stolpersteine' zum Gedenken an die Opfer des NS-Regimes zu verlegen. Mit den Stolpersteinen für Erwin Kahn und Ludwig Stern ist das Projekt in Montabaur nun abgeschlossen, denn es sind derzeit keine weiteren NS-Opfer bekannt. Insgesamt 26 kleine, in die Straßen und Wege eingelassene Messingtafeln erinnern an die ehemaligen Bürger der Stadt, die von den Nationalsozialisten verschleppt und ermordet wurden.

Im September 2012 hatte Gunter Demnig die ersten fünf Stolpersteine in Montabaur verlegt, weitere 19 kamen im März 2013 hinzu. Die meisten Stolpersteine liegen in der Innenstadt am großen und kleinen Markt, am Rebstock und in der Bahnhofstraße, weil dort die meisten jüdischen Montabaurer lebten. Allerdings bezieht sich das Projekt Stolpersteine auf alle Opfer des NS-Regimes und beschränkt sich nicht allein auf die dem Holocaust zum Opfer gefallenen Juden.

'Hier wohnte…' – mit diesen Worten beginnt die Inschrift der kleinen Messingtafeln, die vor den Häusern verlegt werden, wo ein NS-Opfer seinen letzten frei gewählten Wohnsitz hatte.

Im Rahmen einer Gedenkstunde, an der neben Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland auch einige Einwohner teilnahmen, verlegte Gunter Demnig die vorerst letzten beiden Stolpersteine in Montabaur: einen für Erwin Kahn am Vorderen Rebstock 29 und einen für Ludwig Stern in der Alleestraße 8a. Michael Musil und Volker Müller-Strunk, beide aktiv beim Amateurtheater Oase, lasen die Biografien der beiden NS-Opfer vor.

Namensverwechslung. Zu Beginn der Gedenkstunde hatte Dr. Regina Fiebich, Leiterin des Stadtarchivs, von NS-Opfern aus Montabaur berichtet und einen Überblick über das Projekt Stolpersteine gegeben. Mit viel Geduld und akribischen Recherchen hatte sie die Lebensstationen zusammengetragen.

'Den Stolperstein für Ludwig Stern können wir erst heute in der Alleestraße verlegen, obwohl dort bereits seit einem guten Jahr Stolpersteine an seine Eltern Frieda und Julius

erinnern', sagte Fiebich. Lange Zeit habe es Probleme gegeben, die Lebensstationen von Ludwig Stern ausfindig zu machen. Das lag an einer Namensverwechslung, wegen der er im Gedenkbuch des Bundesarchivs Berlin als Ludwig Stein geführt wurde.

'Durch Zufall sind wir auf diesen Schreibfehler gestoßen und konnten erst mit diesem Wissen seine Lebensgeschichte vollständig

recherchieren', erläuterte die Stadtarchivarin.

Den Stolperstein für Erwin Kahn hatte man aus weit profaneren Gründen zurückgestellt: Als im März 2013 etliche Stolpersteine am Rebstock verlegt wurden, war vor dem Haus am Vorderen Rebstock 29 eine Baustelle. Den Anstoß für die Stolpersteine in Montabaur hatte der ehemalige Stadtrat und Geschichtslehrer Paul Widner gegeben, der heute als Stadtführer unter anderem Rundgänge zum Thema

'Die Juden in Montabaur' anbietet. nnp."

Link

zum Artikel |

| |

| Frühjahr 2016:

Zur Ausgrabung der Fundamentreste der ehemaligen

Synagoge |

1. Offener Brief von Claus Peter

Beuttenmüller vom 14. April 2016 an die Verantwortlichen der

Bauleitplanung des Denkmalschutzes bei der Stadt und Verbandsgemeinde

Montabaur und der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises:

Zur Dokumentation der Bau- und Zerstörungsgeschichte der Montabaurer Synagoge

"Sehr geehrte Damen und Herren,

über Monate habe ich Stadt-, Verbandsgemeinde- und Kreisverwaltung informiert und bekniet, zu Tage tretende Baureste und Zerstörungsschichten auf der Baustelle am Standort der 1938/1940 zerstörten Montabaurer Synagoge zu dokumentieren und mögliche Sachüberreste zu sichern. Ich wurde von allen zuständigen Stellen trotz meiner Schlussfolgerungen aus den Bauunterlagen und der Zerstörungsgeschichte der Synagoge immer wieder beruhigt, erstens „sei da nichts mehr" und wenn doch, dann gebe es da die Vorschriften zum Denkmalschutz usw. usw. usw. (siehe Auskunft unten). Ich habe von niemandem Unterstützung und vom Bauherren trotz mehrfacher Nachfrage kein Betretungsrecht für die Baustelle erhalten.

Jetzt wurden beim Abziehen der Oberfläche wie zu erwarten die Umrisse der Synagoge sichtbar, was ich Ihnen gemeldet habe. Trotz meiner sofortigen Intervention beim Bauherren wurde das Gelände auf Entscheidung der Bauleiter der Firmen Manns und Leidig umgehend nivelliert und versiegelt, ohne dass irgendjemand das verhinderte. Der Zerstörungsschutt wurde ohne Untersuchung auf etwaige Sachüberreste abtransportiert.

Ich bin entsetzt von diesem Umgang mit unserer (Stadt-)Geschichte, unserem kulturellen Erbe und unserer historischen Verantwortung. Und ich bin zutiefst enttäuscht von der Hinhaltetaktik und den Lippenbekenntnissen der Bauleitplanung der Stadt-/Verbandsgemeindeverwaltung und der für den Denkmalschutz Verantwortlichen der Kreisverwaltung in einem derart sensiblen Bereich. Nachträglich eine Gedenktafel (wieder) anzubringen, ist nicht mehr als eine billige Pflichtübung.

Ich bitte Sie jetzt um Auskunft, wie Sie auf diesen offensichtlichen Verstoß gegen die von Ihnen aufgeführten Anzeigepflicht und Garantie von Untersuchungsmöglichkeit reagieren, und wie Sie vielleicht doch noch Ihrer Pflicht zur Dokumentation der historischen Bausubstanz nachkommen.

Bisher hatte ich es aufgrund vielfacher Versicherungen aller Seiten für völlig unnötig und kontraproduktiv gehalten, zur Unterstützung meines Anliegens die Öffentlichkeit zu suchen. Das war naiv und falsch. Seien Sie versichert, dass ich jetzt, wenn auch leider eigentlich zu spät, versuchen werde, die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und ich werde die überlebenden jüdischen Montabaurer Mitbürger der Verfolgungen der 30er-Jahre bzw. deren Nachkommen über Ihr beschämendes, unfassbar unsensibles Verhalten informieren.

Ich rechne mit einer zeitnahen Auskunft und verbleibe mit freundlichen Grüßen

C.P. Beuttenmüller, Geschichtelehrer am Landesmusikgymnasium in Montabaur, 14.04.2016". |

| |

2. Presseartikel von Markus Müller in

der "Rhein-Zeitung" vom 19. April 2016: "Mauern von ehemaliger Synagoge in Montabaur freigelegt

Westerwaldkreis. Seit mehr als sieben Jahrzehnten war die ehemalige Synagoge von Montabaur im wahrsten Sinn des Wortes in der Versenkung verschwunden. Bei Abbruch- und Ausschachtungsarbeiten für das sogenannte Quartier Mitte in der Innenstadt wurden jetzt die Grundmauern des Gotteshauses freigelegt.

Die Mauerreste bleiben aber nur für kurze Zeit offen sichtbar. Allerdings sollen die Reste des historischen Bauwerkes bei der Bebauung des Geländes komplett geschont und unverändert unter der Bodenplatte erhalten werden.

In den vergangenen Monaten hatte der Montabaurer Historiker Claus Peter Beuttenmüller, Lehrer am Landesmusikgymnasium, die Verwaltungen von Stadt, Verbandsgemeinde und Kreis informiert und förmlich bekniet, zutage tretende Baureste und Zerstörungsschichten mindestens zu dokumentieren und mögliche Sachüberreste zu sichern. Er wurde von den zuständigen Stellen trotz seiner Schlussfolgerungen aus den Bauunterlagen und der Zerstörungsgeschichte der Synagoge immer wieder vertröstet.

Beuttenmüllers Hinweise und auch die Auflagen der Baubehörde, beim Abriss der alten Gebäude auf mögliche Überreste zu achten, führten jetzt dazu, dass die Landesarchäologie verständigt wurde, als tatsächlich die Grundmauern der alten Synagoge sichtbar wurden. Sie waren zwar schon wieder mit einer Schicht von recyceltem Schutt überdeckt worden, wurden aber für die digitale archäologische Aufnahme komplett freigelegt. Dabei erschlossen sich zum ersten Mal die großen Ausmaße der auf historischen Bildern recht klein wirkenden Synagoge. Auch ein kleiner Anbau ist an den massiven Mauerresten noch gut zu erkennen.

Der Bau der Synagoge war schon von 1868 an geplant worden. Im Dezember 1889 schließlich wurde das Gebäude in der Wallstraße eingeweiht. Die Synagoge blieb fast 50 Jahre lang das Zentrum des jüdischen Gemeindelebens in Montabaur. 1930 wurde das schöne Gebäude umfassend renoviert.

Bereits Anfang November 1938 wurde in die Synagoge eingebrochen und die Ritualien zerschlagen oder gestohlen. Während der Pogromnacht 1938 wurde die Synagoge von SA-Gruppen geschändet und in Brand gesteckt. Allerdings wurde das Feuer von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandruine wurde anschließend verkauft, mit der Auflage, die Überreste zu beseitigen. Nach dem Krieg wurde hier eine Autowerkstatt angesiedelt, anschließend ein Geschäftshaus erbaut, das zuletzt als Sozialkaufhaus genutzt wurde. An dessen Mauer war auch eine Gedenktafel für die Synagoge angebracht, die erhalten bleibt und an den neuen Gebäuden wieder angebracht werden soll.

Auch die Grundmauern der Synagoge bleiben komplett erhalten - allerdings unter der Bodenplatte der neuen Gebäude. Das hat Archäologe Jost mit Behörden- und Firmenvertretern sowie den Bauherren vereinbart. Auch die Bohrgründungen, die die Bodenplatte stützen, wollen die Baufachleute so planen, dass sie die Grundmauern der Synagoge nicht beschädigen.

"Mehr als konservieren können wir in diesem Fall allerdings nicht tun", bedauert Jost. Er und sein Kollege konnten auch keine weitergehenden Funde machen. Claus Peter Beuttenmüller hätte gern noch den Bauschutt auf eventuelle Reste der Synagoge, wie zum Beispiel Bodenfliesen, untersucht. Aber der war schon abtransportiert."

Link

zum Artikel |

| |

|

Dezember 2020:

Auf den Spuren der jüdischen

Geschichte in Wirges |

Artikel im "Westerwaldkurier" vom Dezember

2020: "Auf den Spuren jüdischen Lebens in Wirges

Wirges. Durch die Lektüre von Büchern, die von Dr. Uli Jungbluth und

Joachim Jösch geschrieben wurden, stieß Jankowitsch auf die Geschichte der

Familie Isselbächer aus Wirges, die schon kurz nach der Machtergreifung

nachts aus ihrem Haus getrieben, misshandelt und verspottet und ihr Geschäft

ruiniert wurde. Ihnen gelang aber noch rechtzeitig im gleichen Jahr die

Flucht in die USA. 'Doch war es die einzige jüdische Familie in Wirges?'

fragte sich der SPD-Politiker. In den Melderegistern von Wirges taucht 1920

der Name Ludwig Hermann auf, der in Quirnbach geboren wurde, wo die Familie

schon seit über einem Jahrhundert lebte. Von Beruf war er Metzger. Er war

Jude. Warum er nach Wirges zog, war nicht genau zu ermitteln, vermutlich

aber wegen einer jungen Frau Minni Walli Essalinek, die evangelisch getauft

war. Die beiden bekommen einen Sohn namens Manfred Hans Hermann, der

ebenfalls evangelisch getauft wurde. Da das Melderegister lückenhaft ist,

lässt sich nur ermitteln, dass Manfred Hans Hermann wieder in Wirges in der

Grenzstr.6, der heutigen Martin-Luther-Straße 12, wohnt, wo es tatsächlich

eine Metzgerei gibt und der Junge dort eine Lehre beginnt. Im Bundesarchiv

findet Jankowitsch heraus, dass Ludwig und Manfred Hans Hermann 1936 in die

Niederlande fliehen, dort nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1940 in das

Sammellager Westerbork und Ludwig später über Theresienstadt nach Auschwitz

gebracht wird. Dort gilt er als verschollen, sein Tod wird aber auf den 28.

Februar 1945 datiert. Manfred Hans Hermann wird nach Buchenwald deportiert,

wo er am 24. Februar 1945 an einer Blutvergiftung infolge von erfrorenen

Füßen verstirbt. Die SPD setzt sich nunmehr mit dem Künstler Demnig in

Verbindung, der in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus vor deren

ehemaligen Häusern sogenannte Stolpersteine anbringt. Durch weitere

Recherchen kommen aber Zweifel am tatsächlichen Wohnort der Hermanns in

Wirges auf. Es findet sich ein Dokument aus dem Jahr 1938, in dem Vater und

Sohn die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wird. Adressiert ist es an

die Neue Straße 6 in Wirges. Das Verlegen der Stolpersteine wird deshalb auf

einen Zeitpunkt verschoben, bis der genaue Standort der Wohnung zweifelsfrei

geklärt ist. Dies soll im Laufe des nächsten Jahres sein. Jankowitsch setzt

nunmehr seine Recherche fort und findet im Staatsarchiv in Wiesbaden

Dokumente der gesamten Familie Hermann. Viele sind vor den Nazis in die USA

und Argentinien geflohen. Im Internet findet der junge Politiker eine

Familiendatenbank, aus der hervorgeht, dass einige mit den Hermanns aus

Quirnbach verwandt sind und nach Übersee auswanderten. Ein Cousin in den USA

bestätigt Jankowitsch, dass die Familie Ludwig Hermann tatsächlich in der

Neuen Straße 6 wohnte. Doch es sollte noch besser kommen. Jankowitsch setzte

sich mit einer Großnichte von Ludwig Hermann namens Liliana Hermann in

Buenos Aires in Verbindung. Sie bestätigte, dass ihr Großvater Hugo Hermann

und sein Bruder Lothar maßgeblich an der Entdeckung und Verhaftung von Adolf

Eichmann in Argentinien beteiligt waren, was auch der israelische

Geheimdienst Mossad bestätigte. Nunmehr steht der Verlegung der

Stolpersteine nichts mehr im Wege. Einen entsprechenden Antrag wird die SPD

im Stadtrat stellen. Jankowitsch ärgert sich, wenn er in den Nachrichten

hört, dass sich sogenannte Querdenker mit verfolgten Juden vergleichen.

'Diese wissen offenbar nicht, dass den Juden alle Rechte geraubt wurden,

sogar das Recht auf Leben,' sagt er. Ludwig und Manfred Hans Hermann stehen

stellvertretend für alle Juden in Wirges und europaweit, denen es zum

Verhängnis wurde, ein Jude zu sein. (PM)"

Link zum Artikel |

| |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Germania Judaica II/2 S. 547; III/2 S. 883-884. |

| Stadtverwaltung Montabaur (Hrsg.): Montabaur und der

Westerwald (930-1930). Festschrift aus Anlass der Tausendjahrfeier der Stadt

Montabaur. Feudingen 1930 (mit einem Beitrag des damaligen jüdischen

Lehrers zur jüdischen Geschichte in der Stadt). |

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen.

1971 Bd. II S. 94-96. |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 274-275 (mit weiteren Literaturangaben). |

| Franz-Josef Löwenguth: Die Reichskristallnacht in

Montabaur: online

zugänglich |

| Markus Wild: Die Geschichte der jüdischen Gemeinde

von Montabaur. Frankfurt (Homann) 1984. 124 S. bzw. Selbstverlag 1991 184 S.

und Abbildungen. |

| Artikel in "Westerwald extra" (Rheinzeitung) am 11.

Februar 2014 über "Flucht nach New York gelang nicht mehr" und "Ludwig Stern

ging 1933 nach Frankreich" -

eingestellt als pdf-Datei. |

| Jewish Persecution. Ed. by Stadt Montabaur. 8 S.

eingestellt als pdf-Datei. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Montabaur. Founded during the Crusades, Montabaur took its

name from Mount Tabor in the Holy Land. Jews lived there in the early 14th

century, but fell victim to the Armleder massacres of 1336-39 and the Black

Death persecutions of 1348-49. A community was only established 400 years,

numbering 115 (3 % of the population). Its members built a synagogue in 1889 and

was affiliated with the rabbinate of Bad Ems. SA units, joined by many

townspeople, launched a pogrom on Kristallnacht (9-10 November 1938),

burning the synagogue and looting Jewish property. Of the 82 Jews registered

there in 1933, 41 emigrated, mostly to the United States, and 20 perished in the

Holocaust.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|