|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Untereisenheim mit

Obereisenheim (Gemeinde

Eisenheim, VG Estenfeld, Kreis Würzburg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Untereisenheim bestand eine kleine jüdische Gemeinde

bis Juli 1938. Ihre Entstehung geht mindestens in die Zeit des 18. Jahrhunderts

zurück.

Im benachbarten Obereisenheim werden 1532

die beiden Juden "Mosse vnnd Joslen zu Oberneysentzheim" genannt

(siehe Urkunde auf Seite zu Goßmannsdorf),

doch lebten hier in der Folgezeit nur wenige jüdische Familien. 1539 wird Jud

Jobstle erwähnt (vermutlich identisch mit Joslen), 1543 Jude Effraym.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

in Untereisenheim wie folgt: 1816 42 jüdische Einwohner (6,3 % von insgesamt 664), 1867 48 (7,7 %

von 620), 1880 37 (6,0 % von 615), 1900 30 (4,9 % von 609), 1910 17 (2,8 % von

602).

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Untereisenheim auf

insgesamt sieben Matrikelstellen die folgenden jüdischen

Familienvorstände genannt (mit neuem Familiennamen und Erwerbszweig): Nathan

Männlein Schloss (Wein- und Schnittwarenhandel, dann Schmuserei), Samuel

Männlein Schloss (Wein- und Schnittwarenhandel, dann Viehhandel), Lazarus

Männlein Schloss (Wein- und Schnittwarenhandel, dann Viehhandel), Loeb

Männlein Hellermann (Weinhandel), Bär Männlein Hellermann (Wein- und

Viehhandel), Abraham Salomon Frankenthaler (Schnittwaren-, Vieh- und

Weinhandel), Joseph Salomon Frankenthaler (Schnittwaren- und

Viehhandel). In Obereisenheim lebten damals keine jüdischen Familien.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.) mit

einem Schulzimmer. Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof

in Schwanfeld beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der

Gemeinde war zeitweise ein jüdischer Lehrer angestellt, der zugleich als

Vorbeter und Schächter (Schochet) tätig war. Namentlich ist Lehrer Isak Weglein bekannt, der ab 1876 in Demmelsdorf

bei Bamberg angestellt war.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde: Unteroffizier

Isidor Schloss (geb. 4.4.1890 in Untereisenheim, vor 1914 in Würzburg wohnhaft,

gef. 4.11.1914).

Um 1924, als noch 10 jüdische Personen am Ort lebten

(1,25 % von insgesamt 800 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde Jos.

Frankenthaler. Damals erhielt das einzige in der Gemeinde lebende

schulpflichtige Kind den Religionsunterricht durch Lehrer Siegbert Friedmann aus

Schwanfeld. Die Gemeinde gehörte zum

Distriktsrabbinat Kitzingen. Auch 1932 war Vorsteher der weiterhin 10

Personen umfassenden kleinen Gemeinde Jos. Frankenthaler.

1933 lebten noch 6 jüdische Personen in Untereisenheim (1,0 % von

insgesamt 606 Einwohnern). Zwei dieser Personen emigrierten 1934 nach Holland,

drei weitere in die USA (1939). Im Juli 1938 erfolgt die Auflösung der Gemeinde

durch den Verband der Israelitischen Gemeinden in Bayern. 1940 lebte nur noch

ein jüdisches Ehepaar am Ort, das auf Anweisung der Polizei Untereisenheim

verlassen musste.

Von den in Untereisenheim geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hanna Blümlein (1876),

Bernhard Frankenthaler (1873), Klara Frankenthal geb.

Frankenthaler (1899), Hermann Hellermann (1857), Sofie Klau geb. Frankenthaler

(1888), Babette Oppenheimer geb. Blümlein (1882), Emil Schloss (1885), Selma Stern

geb. Frankenthaler (1889), Sali Wolfromm

geb. Blümlein (1874).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Lehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle 1884 / 1886

Aus den Ausschreibungstexten geht u.a. hervor, dass um 1884/86 Joseph Blümlein

Vorsteher der jüdischen Gemeinde war.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1884:

"Gesucht wird zum baldigen Eintritt ein Religionslehrer und

Vorsänger ledigen Standes, mit jährlichem Gehalt von 500 Mark,

entsprechenden Nebenverdienst, freie Wohnung und Beheizung. Bewerber

wollen sich wenden an Joseph Blümlein, Kultusvorstand. Untereisenheim,

Post Seligenstadt, Bayern." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1884:

"Gesucht wird zum baldigen Eintritt ein Religionslehrer und

Vorsänger ledigen Standes, mit jährlichem Gehalt von 500 Mark,

entsprechenden Nebenverdienst, freie Wohnung und Beheizung. Bewerber

wollen sich wenden an Joseph Blümlein, Kultusvorstand. Untereisenheim,

Post Seligenstadt, Bayern." |

| |

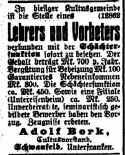

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1886:

"Die Lehrer-, Vorsänger- und Schochetstelle in Untereisenheim ist

vakant. Fixer Gehalt 500 Mark. Gesuche, mit Zeugnissen belegt, sind zu

sehen an Blümlein in Untereisenheim, Post Seligenstadt

(Bayern)." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1886:

"Die Lehrer-, Vorsänger- und Schochetstelle in Untereisenheim ist

vakant. Fixer Gehalt 500 Mark. Gesuche, mit Zeugnissen belegt, sind zu

sehen an Blümlein in Untereisenheim, Post Seligenstadt

(Bayern)." |

| |

| |

| Nach der 1909 erfolgten Ausschreibung wurde für Schwanfeld

ein Lehrer gesucht, der auch die Filiale Untereisenheim zu betreuen hatte: |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1909:

"In hiesiger Kultusgemeinde ist die Stelle eines Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1909:

"In hiesiger Kultusgemeinde ist die Stelle eines

Lehrers und Vorbeters

verbunden mit der Schächterfunktion sofort zu besetzen. Der Gehalt

beträgt Mark 700 pro Jahr. Vergütung für Beheizung Mark 100.

Garantiertes Nebeneinkommen Mark 300. Die Schächterfunktion ca. Mark 450.

Sowie eine Filiale (Untereisenheim) ca. Mark 250. Unverheiratete,

seminaristisch gebildete Bewerber haben den Vorzug. Zeugnisse

erbeten.

Adolf Berk, Kultusvorstand, Schwanfeld, Unterfranken." |

Nachruf auf den 1920 verstorbenen

Lehrer Isak Weglein (vor 1876 Lehrer in Untereisenheim)

Lehrer Isak Weglein starb im Februar

1920 in Uffenheim und wurde im jüdischen Friedhof Ermetzhofen beigesetzt. Zu

seinem Tod erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" am 1. April 1920

folgender Artikel: "Uffenheim, 1. März (1920). Vor einigen Tagen starb der

hier im Ruhestande lebende Lehrerveteran I.L. Weglein im 74. Lebensjahre. Er

amtierte in Bibergau, Untereisenheim und schließlich in Demmelsdorf bei

Bamberg; in letzterer Gemeinde wirkte er segensreich volle 40 Jahre und erwarb

sich Dank und Anerkennung der vorgesetzten Behörden. Der zur Beerdigung

herbeigeeilte Distriktsrabbiner Dr. Brader aus Ansbach, skizzierte das

Lebensbild des verstorbenen Lehrers, pries insbesondere seine innige

Frömmigkeit, Bescheidenheit und sein stets freundliches Wesen. Auf dem

Begräbnisplatz in Ermetzhofen widmete Herr Hauptlehrer Strauß von hier, dem

verstorbenen Kollegen herzliche Worte der Treue und Freundschaft und rief ihm

namens des israelitischen Lehrervereins sowie des paritätischen allgemeinen

bayerischen Brudervereins die letzten Abschiedsgrüße zu. Sein Andenken wird

ein gesegnetes und dauerndes sein. Seine Seele sei eingebunden in den Bund

des Lebens." Lehrer Isak Weglein starb im Februar

1920 in Uffenheim und wurde im jüdischen Friedhof Ermetzhofen beigesetzt. Zu

seinem Tod erschien in der Zeitschrift "Der Israelit" am 1. April 1920

folgender Artikel: "Uffenheim, 1. März (1920). Vor einigen Tagen starb der

hier im Ruhestande lebende Lehrerveteran I.L. Weglein im 74. Lebensjahre. Er

amtierte in Bibergau, Untereisenheim und schließlich in Demmelsdorf bei

Bamberg; in letzterer Gemeinde wirkte er segensreich volle 40 Jahre und erwarb

sich Dank und Anerkennung der vorgesetzten Behörden. Der zur Beerdigung

herbeigeeilte Distriktsrabbiner Dr. Brader aus Ansbach, skizzierte das

Lebensbild des verstorbenen Lehrers, pries insbesondere seine innige

Frömmigkeit, Bescheidenheit und sein stets freundliches Wesen. Auf dem

Begräbnisplatz in Ermetzhofen widmete Herr Hauptlehrer Strauß von hier, dem

verstorbenen Kollegen herzliche Worte der Treue und Freundschaft und rief ihm

namens des israelitischen Lehrervereins sowie des paritätischen allgemeinen

bayerischen Brudervereins die letzten Abschiedsgrüße zu. Sein Andenken wird

ein gesegnetes und dauerndes sein. Seine Seele sei eingebunden in den Bund

des Lebens."

|

Zur Geschichte der Synagoge

Eine Synagoge wurde 1868 erbaut. Es handelte sich

um einen eingeschossigen Natursteinbau mit einem Steilgiebel und einer

schlichten Fassadengliederung mit Rundbogenfenstern. Auf Grund der

zurückgegangenen Zahl der Gemeindeglieder konnte freilich schon Anfang des 20.

Jahrhunderts kein regelmäßiger Gottesdienst mehr abgehalten werden.

Im Februar 1938 wurde das Gebäude verkauft und danach als

Getreidespeicher zweckentfremdet. 1972 wurde das Synagogengebäude

abgebrochen. Auf dem Grundstück befindet sich heute eine Garage beziehungsweise

ein Gemüsegarten.

Adresse/Standort der Synagoge: Hadergasse 2

Foto

(Foto: Hahn, Aufnahmedatum: 1.3.2007)

|

|

|

|

Die ehemalige Synagoge befand

sich links des abgebildeten Wohnhauses (Haus des jüdischen Lehrers)

an Stelle der heutigen Garage

in gleicher Flucht und unverputztem Muschelkalkmauerwerk wie das Wohnhaus.

Nach Aussagen älterer Anwohner muss sich unter dem Boden der Garage noch

eine

zugeschüttete Mikwe befinden

(Information von Knut Noack, Website

www.uendereisem.de) |

Oben: Ausschnitt aus einem

Plan der Hadergasse.

Gebäude Nr. 40 markiert den Standort der Synagoge.

Zwischen 40 und 42 ist das Haus des jüdischen Lehrers eingetragen

(Quelle: Katasterplan nach 1928; übernommen aus der

Website von Knut

Noack, vgl. Anmerkung links) |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 415-416. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 119. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 392-393. |

| Jutta Sporck-Pfitzer: Die ehemaligen jüdischen

Gemeinden im Landkreis Würzburg. Hrsg. vom Landkreis Würzburg. Würzburg

1988. S. 76. |

| Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche

Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.

Würzburg 2008. S. 237. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Untereisenheim Lower

Franconia. The Jewish population in 1897 was 48 (total 620). Of the seven

present under Nazi rule, five emigrated and the last two were expelled in 1940.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|