|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen im Saarland"

Sankt Ingbert (Saarpfalz-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In der im 19. Jahrhundert aufblühenden Industriestadt Sankt Ingbert bestand eine jüdische Gemeinde

von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis

1935. Erstmals sind um 1810 jüdische Personen in der Stadt zugezogen. Als

erster wird Mendel Beer sen. genannt, der am 13. Mai 1811 ein Wohnhaus in der

Blieskasteler Straße ersteigerte.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie

folgt: 1811 3 jüdische Einwohner, 1840 32, 1848 17 (in drei Familien), 1852 23,

1860 52, 1870 70,

1875 74 (von insgesamt 9.220 Einwohnern), 1900/1903 72 (in 15 Haushaltungen), Höchstzahl 1925 mit 90 Personen. 1823 erhielt die Synagogengemeinde St. Ingbert den Status einer

Privatkirchengesellschaft (vergleichbar einem Vereinsstatus), aus der 1852 die "Israelitische

Kultusgemeinde St. Ingbert (Pfalz)" wurde (vgl. unten die Anzeigen mit

den Ausschreibungen der Lehrerstelle).

Die jüdischen Einwohner waren alsbald im Leben der Stadt völlig integriert: Wolfgang

Kahn war von 1862 bis zu seinem Tod 1888 Mitglied der Stadtverwaltung; auch

der 1926 gestorbene Adolf Beer war langjähriges Stadtratsmitglied. Wolfgang

Kahn war Begründer und Inhaber einer der bedeutendsten Seifenfabriken

Deutschlands (Seifenfabrik Kahn, gegründet 1846), die bis zu 70 Arbeiter beschäftigte und im Ersten Weltkrieg

wichtiger Armeelieferant war (1910: Seifenfabrik W. Kahn & Cie.;

Gesellschafter: Isaak gen. Paul Kahn, Kaufmann, St. Ingbert).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), eine jüdische Schule (Religionsschule; von 1861 bis 1882 und von 1919

bis 1922 private Israelitische Konfessionsschule; ansonsten besuchten die

jüdischen Schüler die protestantische Volksschule), einen jüdischen Kindergarten

(seit 1926/27) und einen Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der

zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe Ausschreibungen der Stelle

unten). Unter den Lehrern sind bekannt: Lippmann Holland (1854-1864, siehe

Bericht unten), um 1887 J. Goldschmidt, um 1889/1892 A. Friedmann, um 1895/1898 S. Seelig (genannt beim Artikel zum Synagogenbrand 1896),

um 1898/1904

Lehrer C. Voß (auch genannt in einer Anzeige von 1902, s.u. und in einer Spendenliste in

Edesheim 1904; unterrichtete 1903 10 Kinder),

letzter jüdischer Lehrer bis 1935 Gustav Strauss (auch Straus).

Die Gemeinde

gehörte zum Rabbinatsbezirk Zweibrücken.

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1887 V. Kahn, J. Beer, S.

Kahn, um 1888/93 W. Kahn, A. Beer, J. Beer und S. Kohn (1904 dto. ohne J. Beer),

um 1903 A. Kahn, A. Beer, M. Beer.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Eugen August (geb.

17.7.1893 in St. Ingbert, gef. 28.8.1915), Gefreiter Alfred Löb (geb. 24.7.1898

in St. Ingbert, gef. 5.9.1917) und Heinrich Zeilberger (geb. 21.9.1886 in

Ermershausen, gef. 6.10.1915). Die Gräber von Eugen August und

Alfred Löb befinden sich auf dem jüdischen Friedhof

der Gemeinde.

Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde 83 Personen gehörten (0,42 % von

insgesamt etwa 20.000 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Adolf

Beer (gest. 1926 nach 30 Jahren Mitglied im Synagogenrat, siehe Bericht unten,

Paul Kahn und der bereits genannte Lehrer Gustav Strauss. Vorsteher der

Repräsentanz war Josef August. Lehrer Gustav Strauss erteilte 1924 acht

jüdischen Kindern an den öffentlichen Schulen der Stadt den

Religionsunterricht. An jüdischen Vereinen gab es insbesondere den Israelitischen

Unterstützungsverein (1924 unter Leitung von Hermine Heer mit 22

Mitgliedern) sowie die Israelitische Frauenvereinigung (1924/32 unter

Leitung der Frau von Hermine Beer [Frau des 1926 verstorbenen Adolf Beer],

Kaiserstraße 12 mit 22 Mitgliedern, Zweck und Arbeitsgebiet: Wohlfahrtspflege). 1932 waren die

Gemeindevorsteher Josef Löb (1. Vors., Kaiserstraße 131), Jakob Stern (2.

Vors., Kaiserstraße 3) und Wilhelm Viktor (bzw. Vicktor, siehe Bericht zu

seinem Tod 1934 unten). Lehrer und Kantor Gustav Strauss (wohnte neben der

Synagoge in der Josefsthaler Straße 20; hier war auch die jüdische Schule) erteilte im Schuljahr 1931/32 18

Kindern den

Religionsunterricht.

Nach der Eingliederung des Saargebietes in das Deutsche Reich 1935 ist der

Großteil der

jüdischen Gemeindeglieder (1935/36: 61 Personen) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Bereits Anfang

Oktober 1935 stand die Auflösung der Gemeinde bevor (siehe Bericht unten vom 3. Oktober 1935).

Fast alle der jüdische Geschäfte sind bis Oktober 1936 (zwangs-)verkauft

worden. Beim Novemberpogrom 1938 wurde der Friedhof geschändet; ein noch

in der Stadt lebender jüdischer Mann wurde verhaftet; die Synagoge war bereits

verkauft worden. 1939 wurden noch 15 jüdische Einwohner gezählt. Die letzten

beiden wurden im Oktober 1940 in das Konzentrationslager Gurs in Südfrankreich deportiert.

Von den in Sankt Ingbert geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Elisabeth Beer geb. Kahn (1900), Fritz Beer (1887), Josephine Haber geb. Lion (1860), Eva Heimann geb. Ochs (1914),

Hermann Kahn

(1880), Paul Kahn (1872), Alma Leipziger geb. Kahn (1883), Michael Lion (1858), Bruno Loeb (1899),

Herta Loeb geb. Salomon (1901), Inge Loeb (1932), Ruth Loeb (1925), Clara

Neuberger geb. Kahn (1867), Susanne (Susi) Neuhaus geb. Cohen (1892), Erich Ochs

(1920), Berta Rothschild geb. Kahn (1878), Irene Sruh geb. Kohn (1910), Albert

Strauss (1877), Albert Weiler (1882), Friederike (Frieda) Weiler (1865), Erna Wolfermann geb. Friedberg (1900).

Hinweis: nach Mitteilung von Wolfgang Appell (Schreiben vom 5.1.2014) konnte

die in einigen Listen als Opfer der NS-Zeit genannte Erna Kahn geb. Baum

(geb. 1886 in Gerolstein) mit ihren

Töchtern Anni (geb. 1921 in St. Ingbert) und Herta (geb. 1923 in

St. Ingbert, später Heddy verheiratete Adler) nach der Zeit im

südfranzösischen Internierungslager Gurs über Casablanca (Marokko) im

März/April 1942 in die USA emigrieren. Der Ehemann von Erna Kahn - Siegfried

Kahn - ist bereits im Mai/Juni 1937 in die USA emigriert. Erna Kahn ist am 16.

Oktober 1956 in New York gestorben.

Nach 1945 haben einige der früheren jüdischen Einwohner St. Ingberts die Stadt

wieder besuchen können, darunter Edgar und Bella Friedberg, die ein

Schuhgeschäft in der Stadtmitte betrieben und noch rechtzeitig vor 1939 in die

USA emigrieren konnten. Nach 1960 waren sie mehrfach in St. Ingbert. Sie sind in

New York verstorben (Edgar Friedberg 1986, Bella Friedberg 1987). Ihr Sohn lebte

in Frankreich (Strasbourg; Information vom 18.3.2017 von Toni Schuster, St.

Ingbert).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1869 / 1884 /

1887 / 1899 / 1909

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. August 1869: "Vakante israelitische Lehrerstelle. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. August 1869: "Vakante israelitische Lehrerstelle.

Die hiesige israelitische Lehrerstelle ist erledigt und soll sofort wieder

besetzt werden.

Der Gehalt beträgt bar fl. 500. An Kasualien fl. 100, total fl.

600.

Die Kasualien betragen mehr als angegeben, für fl. 100 wird jedoch

garantiert.

Lusttragende Bewerber, welche gleichzeitig den Vorbeter- und

Schächterdienst versehen müssen, wollen ihre Gesuche bei unterzeichnetem

Vorstande persönlich einreichen.

St. Ingbert, den 22. August 1869. Der Kultus-Vorstand. W.

Kahn". |

| |

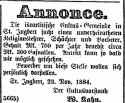

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Dezember 1884:

"Annonce. Die israelitische Kultus-Gemeinde in St. Ingbert

sucht einen unverheirateten Religionslehrer, Schächter und Vorbeter.

Gehalt Mark 700 per Jahr benebst circa Mark 300 Kasualien. Antritt kann

sobald wie möglich geschehen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. Dezember 1884:

"Annonce. Die israelitische Kultus-Gemeinde in St. Ingbert

sucht einen unverheirateten Religionslehrer, Schächter und Vorbeter.

Gehalt Mark 700 per Jahr benebst circa Mark 300 Kasualien. Antritt kann

sobald wie möglich geschehen.

Bewerber um diese Stellen wollen sich persönlich vorstellen.

St. Ingbert, 23. November 1884.

Der Kultusvorstand W. Kahn." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1887:

"Die hiesige israelitische Vorbeter-, Religionslehrer- und

Schächterstelle ist sofort zu besetzen. Gehalt Mark 700 fix benebst ca. Mark

300 Kasualien und Mark 50 Wohnungsentschädigung. Bewerber um diese

Stelle, Verheiratete mit kleiner Haushaltung erhalten den Vorzug, wollen

sich an den unterzeichneten Kultusvorstand wenden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. September 1887:

"Die hiesige israelitische Vorbeter-, Religionslehrer- und

Schächterstelle ist sofort zu besetzen. Gehalt Mark 700 fix benebst ca. Mark

300 Kasualien und Mark 50 Wohnungsentschädigung. Bewerber um diese

Stelle, Verheiratete mit kleiner Haushaltung erhalten den Vorzug, wollen

sich an den unterzeichneten Kultusvorstand wenden.

St. Ingbert (bayerische Pfalz), 2. September 1887.

Der Kultus-Vorstand W. Kahn." |

| |

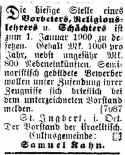

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1899:

"Die hiesige Stelle eines Vorbeters, Religionslehrers und

Schächters ist zum 1. Januar 1900 zu besetzen. Gehalt Mark 1.000 pro

Jahr, nebst ungefähr Mark 800 Nebeneinkünften. Seminaristisch gebildete

Bewerber wollen unter Zusendung ihrer Zeugnisse sich brieflich bei dem

unterzeichneten Vorstand melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1899:

"Die hiesige Stelle eines Vorbeters, Religionslehrers und

Schächters ist zum 1. Januar 1900 zu besetzen. Gehalt Mark 1.000 pro

Jahr, nebst ungefähr Mark 800 Nebeneinkünften. Seminaristisch gebildete

Bewerber wollen unter Zusendung ihrer Zeugnisse sich brieflich bei dem

unterzeichneten Vorstand melden.

St. Ingbert, im Oktober.

Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde:

Samuel Kahn." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Januar 1909:

"Israelitische Kultusgemeinde St. Ingbert (Pfalz).

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Januar 1909:

"Israelitische Kultusgemeinde St. Ingbert (Pfalz).

Die Stelle als Kantor, Religionslehrer und Schochet ist per 1.

April 1909 dahier vakant. Seminaristisch geprüfte Religionslehrer, welche

zugleich stimmbegabte Vorbeter sein müssen, wollen sich alsbald melden. -

Anfangsgehalt Mark 1.100.- per anno nebst freier Wohnung und großen

Garten. Für Unterricht am Progymnasium werden Mark 180.- vergütet.

Sonstige Nebeneinkünfte circa Mark 500.-

Offerten erbeten an den Ausschuss der israelitischen Gemeinde St.

Ingbert (Pfalz)." |

Über Lehrer Lippmann Holland (von

1854 bis 1864 Lehrer in St. Ingbert)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1907:

"Homburg (Rheinpfalz), 6. Dezember. Unserem Lehrer und Kantor

Herrn Lippmann Holland, wurde anlässlich der Neujahrsauszeichnungen vom

Prinzregenten der 'Hauptlehrertitel' verliehen. Herr Lippmann

Holland hat von 1852-54 die Lehrerbildungsanstalt zu Karlsruhe besucht.

Von 1854-1864, unter Abrechnung eines Jahres, in welchem er seiner

Militärpflicht genügte, wirkte er in St. Ingbert als Lehrer und Kantor

und ist seit 1. Juni 1864 in hiesiger israelitischer Kultusgemeinde in

vorgenannter Eigenschaft zur allseitigen Zufriedenheit tätig. S.R. in

H." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Januar 1907:

"Homburg (Rheinpfalz), 6. Dezember. Unserem Lehrer und Kantor

Herrn Lippmann Holland, wurde anlässlich der Neujahrsauszeichnungen vom

Prinzregenten der 'Hauptlehrertitel' verliehen. Herr Lippmann

Holland hat von 1852-54 die Lehrerbildungsanstalt zu Karlsruhe besucht.

Von 1854-1864, unter Abrechnung eines Jahres, in welchem er seiner

Militärpflicht genügte, wirkte er in St. Ingbert als Lehrer und Kantor

und ist seit 1. Juni 1864 in hiesiger israelitischer Kultusgemeinde in

vorgenannter Eigenschaft zur allseitigen Zufriedenheit tätig. S.R. in

H." |

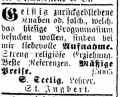

Anzeige von Lehrer S. Seelig (1898)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1898: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. August 1898:

"Geistig zurückgebliebene Knaben oder solche, welche das hiesige

Progymnasium besuchen wollen, finden bei mir liebevolle Aufnahme.

Streng religiöse Erziehung. Beste Referenzen. Mäßige Preise.

S. Seelig, Lehrer, St. Ingbert." |

Hilfsvorbeter für Jom Kippur gesucht (1902)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1902: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. August 1902:

"Die Kultusgemeinde St. Ingbert sucht für Jom Kippur einen

Hilfsvorbeter.

Meldungen und Honoraransprüche sind zu richten an Kantor Voß." |

Aus

dem jüdischen Gemeindeleben

Ende der jüdischen Gemeinde in der NS-Zeit (1935)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Oktober 1935.

"Mannheim. Nach einer Mitteilung des 'Mannheimer Gemeindeblattes'

werden demnächst viele jüdische Gemeinden im Saargebiet aufgelöst

werden, u.a. die Gemeinde Homburg, in der die vier oder fünf

zurückbleibenden Familien die Gemeindeeinrichtungen nicht mehr halten

können. In St. Ingbert wohnen fast gar keine Juden mehr." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Oktober 1935.

"Mannheim. Nach einer Mitteilung des 'Mannheimer Gemeindeblattes'

werden demnächst viele jüdische Gemeinden im Saargebiet aufgelöst

werden, u.a. die Gemeinde Homburg, in der die vier oder fünf

zurückbleibenden Familien die Gemeindeeinrichtungen nicht mehr halten

können. In St. Ingbert wohnen fast gar keine Juden mehr." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zur Goldenen Hochzeit des Ehepaares Wolfgang Kahn (1887)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1887: "St.

Ingbert. Am 25. Januar (1887) feierte das Ehepaar Wolfgang Kahn das

Fest seiner goldenen Hochzeit. Dasselbe zählt zusammen 144 Jahre: Herr

Kahn 73 und Frau Kahn, eine geborene Beer von hier, 71. Sechs Kinder,

welche sich in angesehenen und günstigen Lebensstellungen befinden, und

18 blühende Enkel feierten das frohe Fest mit. Doch dasselbe reichte

über den Rahmen eines Familienfestes weit hinaus; denn an ihm nahm die

ganze hiesige israelitische Kultusgemeinde, deren langjähriger Vorstand

Herr Kahn ist, den lebhaftesten Anteil. Aber auch bei unserer bürgerlichen

Gemeinde ist der Jubeltag des Herrn Kahn nicht unvermerkt

vorübergegangen. Denn nicht allein, dass Herr Kahn schon seit 25 Jahren

tätiges und rühriges Mitglied der Stadtverwaltung ist und gleichzeitig

dem Distriktsrate als Ausschussmitglied angehörte und in beiden

Korporationen stets das Beste zum Wohle des Ganzen anstrebte, - in

hochherziger Weise vermachte er dieser Tage aus Anlass seines goldenen Hochzeitsfestes

für die hiesigen Ortsarmen ohne Unterschied der Konfession das

ansehnliche Geschenk von 300 Mark, die am Jubiläumstage verteilt

wurden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Februar 1887: "St.

Ingbert. Am 25. Januar (1887) feierte das Ehepaar Wolfgang Kahn das

Fest seiner goldenen Hochzeit. Dasselbe zählt zusammen 144 Jahre: Herr

Kahn 73 und Frau Kahn, eine geborene Beer von hier, 71. Sechs Kinder,

welche sich in angesehenen und günstigen Lebensstellungen befinden, und

18 blühende Enkel feierten das frohe Fest mit. Doch dasselbe reichte

über den Rahmen eines Familienfestes weit hinaus; denn an ihm nahm die

ganze hiesige israelitische Kultusgemeinde, deren langjähriger Vorstand

Herr Kahn ist, den lebhaftesten Anteil. Aber auch bei unserer bürgerlichen

Gemeinde ist der Jubeltag des Herrn Kahn nicht unvermerkt

vorübergegangen. Denn nicht allein, dass Herr Kahn schon seit 25 Jahren

tätiges und rühriges Mitglied der Stadtverwaltung ist und gleichzeitig

dem Distriktsrate als Ausschussmitglied angehörte und in beiden

Korporationen stets das Beste zum Wohle des Ganzen anstrebte, - in

hochherziger Weise vermachte er dieser Tage aus Anlass seines goldenen Hochzeitsfestes

für die hiesigen Ortsarmen ohne Unterschied der Konfession das

ansehnliche Geschenk von 300 Mark, die am Jubiläumstage verteilt

wurden." |

Rechtspraktikant Hermann Kahn in St. Ingbert wird

Amtsanwalt beim Amtsgericht in Kandel (1906)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 27. April 1906: "Der geprüfte Rechtspraktikant Hermann Kahn

in St. Ingbert wurde zum Amtsanwalt beim Amtsgericht in Kandel

ernannt und zwar widerruflich".

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 27. April 1906: "Der geprüfte Rechtspraktikant Hermann Kahn

in St. Ingbert wurde zum Amtsanwalt beim Amtsgericht in Kandel

ernannt und zwar widerruflich". |

Zum Tod von Lina Kahn - mit militärischen Ehren

beigesetzt (1907)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Oktober 1907:

"Der gewiss seltene Fall, dass eine Frau unter Trommelwirbel in

Begleitung militärischer Vereine zu Grabe getragen wurde, ist in St.

Ingbert vorgekommen. Frau Lina Kahn, Witwe, welche Inhaberin der

Kriegsmünze von 1870/71 für Nichtkombattanten und der Kaiser

Wilhelms-Erinnerungsmedaille war, wurde diese Ehrung auf dem Wege zur

letzten Ruhestätte zuteil." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. Oktober 1907:

"Der gewiss seltene Fall, dass eine Frau unter Trommelwirbel in

Begleitung militärischer Vereine zu Grabe getragen wurde, ist in St.

Ingbert vorgekommen. Frau Lina Kahn, Witwe, welche Inhaberin der

Kriegsmünze von 1870/71 für Nichtkombattanten und der Kaiser

Wilhelms-Erinnerungsmedaille war, wurde diese Ehrung auf dem Wege zur

letzten Ruhestätte zuteil." |

Ernst und Fritz Beer werden zum Leutnant befördert

(1916)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 18. August

1916: "St. Ingbert. Ernst Beer, Bruder des mit dem Eisernen

Kreuz 1. Klasse ausgezeichneten Leutnants Otto Beer, ist zum Leutnant

befördert worden. Auch der Vetter Fritz Beer wurde zum Leutnant

befördert." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 18. August

1916: "St. Ingbert. Ernst Beer, Bruder des mit dem Eisernen

Kreuz 1. Klasse ausgezeichneten Leutnants Otto Beer, ist zum Leutnant

befördert worden. Auch der Vetter Fritz Beer wurde zum Leutnant

befördert." |

Zum Tod des langjährigen Stadtratsmitglied und

Vorsitzenden des Synagogenrates Adolf Beer (1926)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8.

September 1926: "Adolf Beer s.A. Die Tagung israelitischer

Gemeinden Bayerns ist stolz darauf, in ihrer Mitte noch die Vertretung des

zeitweilig vom deutschen Vaterlande abgesplitterten bayerischen Saarlands

zu bergen. Und ganz besonders stolz waren wir auf die Persönlichkeit

Adolf Beers von St. Ingbert, der trotz seiner 75 Jahre niemals den weiten

Weg zu uns scheute und uns aus dem reichen Borne seiner Erfahrung immer

wieder unterstützte und belehrte. Am Samstag, dem 7. August 1926, ist

Adolf Beer, im Begriffe, sich zum Gottesdienste zu begeben, von einem

Schlaganfalle betroffen worden, dem er alsbald erlag. Zur Sabbatruhe ist

der unermüdlich tätige Mann nun eingegangen. Um ihn trauert die

israelitische Kultusgemeinde St. Ingbert, deren Geschicke er 30 Jahre lang

leitete. Der Verband pfälzischer israelitischer Gemeinden, den er mit

begründete, der Stadtrat St. Ingbert, dem er mehrere Wahlperioden

angehörte, die Wohlfahrts- und Fürsorge-Ausschüsse sowie das

pfälzische israelitische Altersheim, denen sein stets Andenken und Sorgen

galt, der Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, dem er als

Mitglied des Vorstands des Landesverbandes Pfalz angehörte, die Saarloge,

die vielen Ungenannten, die er mit Rat und Tat unterstützte, die Familie,

deren verehrtes Haupt er war, nicht zum mindesten auch der Verband

israelitischer Gemeinden Bayerns. Als wir ihm in schwerer Zeit Abschieds-

und Trostworte zur Heimkehr in das Saarland mitgaben, da rief er uns zu:

'Seien Sie unbesorgt, ich werde niemals vergessen, dass ich ein deutscher

Jude bin!' Er hat es niemals vergessen, und wie er seinem Vaterlande und

seiner Religion die Treue wahrte, so wird auch sein Andenken gesegnet sein

bis in ferne Geschlechter." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8.

September 1926: "Adolf Beer s.A. Die Tagung israelitischer

Gemeinden Bayerns ist stolz darauf, in ihrer Mitte noch die Vertretung des

zeitweilig vom deutschen Vaterlande abgesplitterten bayerischen Saarlands

zu bergen. Und ganz besonders stolz waren wir auf die Persönlichkeit

Adolf Beers von St. Ingbert, der trotz seiner 75 Jahre niemals den weiten

Weg zu uns scheute und uns aus dem reichen Borne seiner Erfahrung immer

wieder unterstützte und belehrte. Am Samstag, dem 7. August 1926, ist

Adolf Beer, im Begriffe, sich zum Gottesdienste zu begeben, von einem

Schlaganfalle betroffen worden, dem er alsbald erlag. Zur Sabbatruhe ist

der unermüdlich tätige Mann nun eingegangen. Um ihn trauert die

israelitische Kultusgemeinde St. Ingbert, deren Geschicke er 30 Jahre lang

leitete. Der Verband pfälzischer israelitischer Gemeinden, den er mit

begründete, der Stadtrat St. Ingbert, dem er mehrere Wahlperioden

angehörte, die Wohlfahrts- und Fürsorge-Ausschüsse sowie das

pfälzische israelitische Altersheim, denen sein stets Andenken und Sorgen

galt, der Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, dem er als

Mitglied des Vorstands des Landesverbandes Pfalz angehörte, die Saarloge,

die vielen Ungenannten, die er mit Rat und Tat unterstützte, die Familie,

deren verehrtes Haupt er war, nicht zum mindesten auch der Verband

israelitischer Gemeinden Bayerns. Als wir ihm in schwerer Zeit Abschieds-

und Trostworte zur Heimkehr in das Saarland mitgaben, da rief er uns zu:

'Seien Sie unbesorgt, ich werde niemals vergessen, dass ich ein deutscher

Jude bin!' Er hat es niemals vergessen, und wie er seinem Vaterlande und

seiner Religion die Treue wahrte, so wird auch sein Andenken gesegnet sein

bis in ferne Geschlechter." |

| |

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8.

September 1926 - Bericht über die Beisetzung von Adolf Beer: "St. Ingbert. Am 9. August (1926) bewegte sich

ein stattlicher Trauerzug durch die Straßen St. Ingberts zum jüdischen

Friedhof. Galt es doch, die sterbliche Hülle eines allgemein hoch

geschätzten Mitbürgers, eines tief religiösen und vorbildlichen

Glaubensgenossen zur ewigen Ruhe zu betten, Herrn Adolf Beer, dem

langjährigen Stadtratsmitgliede, dem 1. Vorsitzenden des hiesigen

Synagogenrates, dem er über 30 Jahre lang angehörte, dem Abgeordneten

des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden, galt diese letzte

Ehre. Mit ihm schied ein Mann, der beseelt war von vorbildlicher Willens-

und Tatkraft, von reichem Wissen und großer Welterfahrung, ein

selbstloser Charakter von zäher Zielstrebigkeit, eine ganze

Persönlichkeit, deren Abglanz sich wiederspiegelte in all den Kreisen,

die ihm nahe standen. Zahlreich waren daher auch seine Freunde und

Bekannte von nah und fern zusammengekommen, um ihm den letzten wohl

verdienten Tribut der Anerkennung und des Dankes zu zollen für sein

verdienstvolles Wirken auf den verschiedenen religiösen, sozialen und

wirtschaftlichen Gebieten. An seinem Grabe sprachen neben Herrn Rabbiner

Dr. Mayer (Pirmasens), Herr Lehrer

Straus für die Kultusgemeinde St. Ingbert, Herr Israel

(Saarbrücken) für die Saarloge, Herr Bürgermeister Kempf für die

Stadtverwaltung St. Ingbert, Herr Kommerzienrat Josef (Landau) für

den Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden, Herr Behr (Neustadt)

für das Israelitische Altersheim Neustadt a.d. Haardt, Herr Rechtsanwalt

Dr. Kehr (Kaiserslautern) für den Verband der deutschen Staatsbürger

jüdischen Glaubens. Das Fazit aus all den beredten Kundgebungen aber

lautet: Dem arbeits- und erfolgreichen Leben eines edlen seltenen Menschen

hat der Tod einen Markstein gesetzt. Sein Name aber wird unverwischbar

weiterleben und stets nur mit Gefühlen der Verehrung genannt werden. Secher

lazadik lifrocho (= das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8.

September 1926 - Bericht über die Beisetzung von Adolf Beer: "St. Ingbert. Am 9. August (1926) bewegte sich

ein stattlicher Trauerzug durch die Straßen St. Ingberts zum jüdischen

Friedhof. Galt es doch, die sterbliche Hülle eines allgemein hoch

geschätzten Mitbürgers, eines tief religiösen und vorbildlichen

Glaubensgenossen zur ewigen Ruhe zu betten, Herrn Adolf Beer, dem

langjährigen Stadtratsmitgliede, dem 1. Vorsitzenden des hiesigen

Synagogenrates, dem er über 30 Jahre lang angehörte, dem Abgeordneten

des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden, galt diese letzte

Ehre. Mit ihm schied ein Mann, der beseelt war von vorbildlicher Willens-

und Tatkraft, von reichem Wissen und großer Welterfahrung, ein

selbstloser Charakter von zäher Zielstrebigkeit, eine ganze

Persönlichkeit, deren Abglanz sich wiederspiegelte in all den Kreisen,

die ihm nahe standen. Zahlreich waren daher auch seine Freunde und

Bekannte von nah und fern zusammengekommen, um ihm den letzten wohl

verdienten Tribut der Anerkennung und des Dankes zu zollen für sein

verdienstvolles Wirken auf den verschiedenen religiösen, sozialen und

wirtschaftlichen Gebieten. An seinem Grabe sprachen neben Herrn Rabbiner

Dr. Mayer (Pirmasens), Herr Lehrer

Straus für die Kultusgemeinde St. Ingbert, Herr Israel

(Saarbrücken) für die Saarloge, Herr Bürgermeister Kempf für die

Stadtverwaltung St. Ingbert, Herr Kommerzienrat Josef (Landau) für

den Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden, Herr Behr (Neustadt)

für das Israelitische Altersheim Neustadt a.d. Haardt, Herr Rechtsanwalt

Dr. Kehr (Kaiserslautern) für den Verband der deutschen Staatsbürger

jüdischen Glaubens. Das Fazit aus all den beredten Kundgebungen aber

lautet: Dem arbeits- und erfolgreichen Leben eines edlen seltenen Menschen

hat der Tod einen Markstein gesetzt. Sein Name aber wird unverwischbar

weiterleben und stets nur mit Gefühlen der Verehrung genannt werden. Secher

lazadik lifrocho (= das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen." |

| |

Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8.

September 1926: "Der unterfertigte Verband erfüllt hiermit die

schmerzliche Pflicht, die Mitglieder seiner Vertretungen und die ihm

angeschlossenen Gemeinden von dem Hinscheiden des Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8.

September 1926: "Der unterfertigte Verband erfüllt hiermit die

schmerzliche Pflicht, die Mitglieder seiner Vertretungen und die ihm

angeschlossenen Gemeinden von dem Hinscheiden des

Herrn Adolf Beer (St. Ingbert)

Mitglied der Tagung, in Kenntnis zu setzen.

Der Dahingeschiedene gehörte der Tagung des Verbandes seit seiner

Gründung an. Trotz seines hohen Alters hat er in unermüdlichem

Pflichteifer zum Wohle der bayerischen Judenheit gewirkt und dem Verbande

zu jeder Zeit und mit ganzem Herzen seine wertvolle Arbeit geleistet. Ihm

ist es in erster Linie zu danken, wenn die Juden des Saarlandes in

schwerster Zeit mit den Juden der Pfalz verbunden blieben. Wir werden dem

Verblichenen stets ein ehrendes und dankbares Gedenken

bewahren.

München, den 3. September 1926.

Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden.

Für den Rat: Dr. Neumeyer. Für die Tagung: Dr. Silberschmidt." |

| |

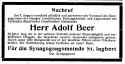

Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8.

September 1926: "Nachruf. Anzeige

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 8.

September 1926: "Nachruf.

Am 7. August verschied plötzlich und unerwartet der Vorstand des

Synagogenrates der hiesigen Israelitischen Kultusgemeinde und Abgeordnete

des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden

Herr Adolf Beer.

30. Jahre lang hat er mit seltener Tatkraft, sicherer Zielstrebigkeit und

vorbildlicher Hingabe die Geschicke unserer Gemeinde erfolgreich geleitet.

Durch seine tiefe Religiosität war er der berufene Führer seiner

Glaubensbrüder. Die Nachahmung seines Vorbildes sei unser

Dank.

Für die Synagogengemeinde St. Ingbert. Der

Synagogenrat." |

Zum Tod von Wilhelm Vicktor sen. (1934)

Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

Dezember 1934: "St. Ingbert (Saar). Von einem herben

Schicksalsschlage wurde die Familie Wilhelm Vicktor betroffen. Auf einer

Geschäftsfahrt nach Metz erlitt Herr Vicktor sen. einen Autounfall, an

dessen Folgen er verstorben ist. Der Verstorbene war Mitglied des

Synagogenrates der hiesigen Kultusgemeinde und stand auch in allen Kreisen

der Bevölkerung in höchstem Ansehen. Alle Tageszeitungen widmeten ihm

ehrende Nachrufe. In einem imposanten Trauerzuge erwies ihm die ganze

Bevölkerung die letzte Ehre, darunter sein Soldatenverein, dem er als

Kriegsteilnehmer angehörte, in geschlossener Formation mit Fahne und

Musik. In ergreifender Trauerrede schilderte Herr Rabbiner Dr. Nellhaus

die Verdienste des Verstorbenen. Ebenso sprachen am Grabe der Vorsitzende

seiner Berufsorganisation, Herr Otto Löb, Saarbrücken und der Vorstand

des Artillerievereins St. Ingbert. - Wir alle wollen dem Verstorbenen ein

ehrendes Andenken wahren. G.St." Artikel

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1.

Dezember 1934: "St. Ingbert (Saar). Von einem herben

Schicksalsschlage wurde die Familie Wilhelm Vicktor betroffen. Auf einer

Geschäftsfahrt nach Metz erlitt Herr Vicktor sen. einen Autounfall, an

dessen Folgen er verstorben ist. Der Verstorbene war Mitglied des

Synagogenrates der hiesigen Kultusgemeinde und stand auch in allen Kreisen

der Bevölkerung in höchstem Ansehen. Alle Tageszeitungen widmeten ihm

ehrende Nachrufe. In einem imposanten Trauerzuge erwies ihm die ganze

Bevölkerung die letzte Ehre, darunter sein Soldatenverein, dem er als

Kriegsteilnehmer angehörte, in geschlossener Formation mit Fahne und

Musik. In ergreifender Trauerrede schilderte Herr Rabbiner Dr. Nellhaus

die Verdienste des Verstorbenen. Ebenso sprachen am Grabe der Vorsitzende

seiner Berufsorganisation, Herr Otto Löb, Saarbrücken und der Vorstand

des Artillerievereins St. Ingbert. - Wir alle wollen dem Verstorbenen ein

ehrendes Andenken wahren. G.St." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

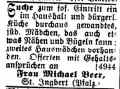

Anzeige der Frau von Michael Beer

(1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juni 1901: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juni 1901:

"Suche

zum sofortigen Eintritt ein im Haushalt und bürgerlicher Küche durchaus

gewandtes, jüdisches Mädchen, das auch etwas Nähen und Bügeln kann:

zweites Hausmädchen vorhanden. Offerten mit Gehaltsansprüchen an

Frau Michael Beer, St. Ingbert (Pfalz)." |

Anzeige der Frau von Leopold Löb (1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1901: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. August 1901:

"Zur Stütze der Hausfrau wird ein braves, fleißiges Mädchen

für eine kleine Familie gesucht. Näheres bei

Frau Leopold Löb, St. Ingbert, Pfalz." |

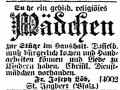

Anzeige des Frau von Joseph Löb (1903)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Juni 1903: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 4. Juni 1903:

"Suche ein gebildetes religiöses

Mädchen

zur Stütze im Haushalt. Dasselbe muss bürgerlich kochen und Handarbeiten

können und Liebe zu Kindern haben. Christliches Dienstmädchen

vorhanden.

Fr. Joseph Löb, St. Ingbert (Pfalz)." |

Anzeige von A. Beer Nachfolger (1906)

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. November

1906: Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. November

1906:

"Eine tüchtige Verkäuferin

zum Verkauf von

Haushaltungs-Gegenständen per 15. November dieses Jahres

suchen

A. Beer Nachfolger, St. Ingbert,

Pfalz." |

| Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarte

für Michael Lion,

geboren in St. Ingbert |

|

|

| |

Kennkarte (ausgestellt

in Mainz 1939) für Michael Lion (geb. 11. Juni 1858 in St.

Ingbert),

Kaufmann, wohnhaft in Mainz, am 27. September 1942 ab Darmstadt deportiert

in das

Ghetto Theresienstadt, wo er am 31. Dezember 1942 umgekommen

ist. |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Bis 1876 war ein Betraum im Haus des langjährigen

Gemeindevorstehers Wolfgang Kahn eingerichtet (Ecke Ludwigstraße /

Poststraße).

1875/76 konnte die jüdische Gemeinde eine Synagoge bauen, die am 14.

Januar 1876 feierlich eingeweiht werden konnte.

Bericht zur Einweihung

im "St. Ingberter Anzeiger" vom 15. Januar 1876:

"...Gestern fand unter großer Beteiligung der hiesigen

Einwohnerschaft, der freiwilligen Feuerwehr, sowie von Bürgermeister und

Stadtrat, die Einweihung der neu erbauten Synagoge hier statt. Auch der

Herr kgl. Bezirksamtmann von Zweibrücken beehrte das Fest durch seine

Gegenwart.

Der ansehnliche Festzug bewegte sich programmgemäß um 2 Uhr durch

Überbringung der heiligen Thora-Rollen, unter Böllerschüssen und Musik,

durch beflaggte Straßen von der alten zur neuen Synagoge, allwo der Herr

kgl. Bezirksamtmann... die Türe zur neuen Synagoge öffnete, deren

Inneres, einfach und geschmackvoll, die Teilnehmer nicht alle zu fassen

vermöchte, wo durch eine erhebende kirchliche Feier das schöne gestrige

Fest seinen Abschluss fand." |

20 Jahre nach der Einweihung wurde die Synagoge durch einen

Brand schwer beschädigt:

Feuer in der Synagoge (1896)

Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Januar 1896:

"In der Synagoge zu St. Ingbert in der Pfalz brach ein Feuer

aus, welches das Innere vollständig zerstörte. Sämtliche Torarollen

sind verbrannt." Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 17. Januar 1896:

"In der Synagoge zu St. Ingbert in der Pfalz brach ein Feuer

aus, welches das Innere vollständig zerstörte. Sämtliche Torarollen

sind verbrannt." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1896: "St.

Ingbert, 8. Januar (1896). Vergangene Woche wurde unsere Gemeinde von

einem großen Unglück heimgesucht. In der Nacht vom Freitag auf Samstag (Schabbat

Paraschat Schemot, d.i. der Schabbat mit der Toralesung Schemot

= 2. Mose 1,1 - 6,1, das war Samstag, 4. Januar 1896) brach in der vor 20

Jahren unter großen Opfern erbauten Synagoge auf bis jetzt ungeklärte

Weise Feuer aus, welches das Innere des einfachen, aber würdigen

Gotteshauses zerstört; u.a. fiel der Aron HaKodesch (Toraschrein)

mit sämtlichen Torarollen dem Element zum Opfer. Der Schrank mit

den vielen Mappot (Torawimpeln) und wertvollen Parochot

(Toraschrein-Vorhänge) usw. wurde ein Raub der Flammen, der Almemor wurde

gänzlich zerstört. Der großen Opferwilligkeit unserer christlichen

Mitbürger, die auf die Feuerzeichen herbeigeeilt waren und rasch das

Löschungswerk begonnen, ist es zu verdanken, dass das Feuer auf seinen Herd

beschränkt blieb. Der Schaden belauft sich auf ungefähr 8.000 Mark.

Diese Summe ist für unsere aus 12 Mitgliedern bestehende Gemeinde eine

enorm große und die Wiederherstellung erfordert abermals große Opfer. Toraschreiber

und Gemeinden, welche Torarollen zu verkaufen beabsichtigen, können

ihre Offerten an den hiesigen Vorstand, oder an die Adresse des

Unterzeichneten gelangen lassen; Geschenke werden dankend angenommen. -

Traurig stehen wir an der Brandstätte und betrachten mit stiller Wehmut

die verkohlten heiligen Torarollen, doch hoffen wir (hebräisch und

deutsch:): 'die Verwaiste wird Erbarmen finden, denn gnädig und

barmherzig ist der Ewige!' Seelig,

Lehrer." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Januar 1896: "St.

Ingbert, 8. Januar (1896). Vergangene Woche wurde unsere Gemeinde von

einem großen Unglück heimgesucht. In der Nacht vom Freitag auf Samstag (Schabbat

Paraschat Schemot, d.i. der Schabbat mit der Toralesung Schemot

= 2. Mose 1,1 - 6,1, das war Samstag, 4. Januar 1896) brach in der vor 20

Jahren unter großen Opfern erbauten Synagoge auf bis jetzt ungeklärte

Weise Feuer aus, welches das Innere des einfachen, aber würdigen

Gotteshauses zerstört; u.a. fiel der Aron HaKodesch (Toraschrein)

mit sämtlichen Torarollen dem Element zum Opfer. Der Schrank mit

den vielen Mappot (Torawimpeln) und wertvollen Parochot

(Toraschrein-Vorhänge) usw. wurde ein Raub der Flammen, der Almemor wurde

gänzlich zerstört. Der großen Opferwilligkeit unserer christlichen

Mitbürger, die auf die Feuerzeichen herbeigeeilt waren und rasch das

Löschungswerk begonnen, ist es zu verdanken, dass das Feuer auf seinen Herd

beschränkt blieb. Der Schaden belauft sich auf ungefähr 8.000 Mark.

Diese Summe ist für unsere aus 12 Mitgliedern bestehende Gemeinde eine

enorm große und die Wiederherstellung erfordert abermals große Opfer. Toraschreiber

und Gemeinden, welche Torarollen zu verkaufen beabsichtigen, können

ihre Offerten an den hiesigen Vorstand, oder an die Adresse des

Unterzeichneten gelangen lassen; Geschenke werden dankend angenommen. -

Traurig stehen wir an der Brandstätte und betrachten mit stiller Wehmut

die verkohlten heiligen Torarollen, doch hoffen wir (hebräisch und

deutsch:): 'die Verwaiste wird Erbarmen finden, denn gnädig und

barmherzig ist der Ewige!' Seelig,

Lehrer." |

Die Synagoge wurde wieder hergestellt und war weitere

fast 40 Jahre Zentrum des Lebens der jüdischen Gemeinde in St. Ingbert.

Nachdem in der NS-Zeit die meisten der jüdischen Einwohner St. Ingbert

verlassen hatten, wurde das Gebäude im September 1936 an die Stadt verkauft, die es

bis 1944 als Luftschutzschule nutzte bzw. besser zweckentfremdete. 1945

war das Gebäude vorübergehend noch einmal Synagoge für amerikanische

Soldaten, seit 1947 ein christlicher Betsaal. 1949 erfolgte die

Rückübertragung an die jüdische Kultusgemeinde Saar, die es 1950 an die

Protestantische Kirchengemeinde St. Ingbert verkaufte, die es 1956 ui einem

Jugendheim umbaute. Seit 1991 befindet sich im Gebäude das Amt für

Religionsunterricht der Evangelischen Kirche der Pfalz mit dem Beauftragten für

Religionsunterricht im Saarland. Zuletzt wurde das Gebäude 2001/02 umfassend

renoviert. Durch die Umbauten nach 1945 wurde das Gebäude als frühere Synagoge

weitgehend unkenntlich gemacht.

Adresse/Standort der Synagoge:

Josefsthaler Straße 22 / Ecke Synagogenstraße (heute Staugärtenstraße)

Fotos

(sw-Fotos aus der Publikation des Landesamtes s.Lit. S.

458-459; neuere Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 16.6.2009)

Aufnahmen des

Synagogengebäudes

von 1940 |

|

|

Foto Mitte: Das Synagogengebäude von

Südwesten; daneben: Rekonstruktionsversuch des ursprünglichen Zustandes

der Synagoge vor den Um- und Anbauten. Nicht korrekt ist bei der

Rekonstruktion die Anbringung der Gebotstafeln

Foto: Archiv des Religionspädagogischen Zentrums St. Ingbert. |

Die Ostfassade des

Synagogengebäudes

|

| |

|

|

| Innenansicht |

|

|

| |

Rekonstruktion des Innenraumes

von Helmut Repp (2003) |

|

| |

|

|

Das ehemalige

Synagogengebäude

im Juni 2009 |

|

|

|

Blick auf das ehemalige

Synagogengebäude von Südwesten |

Hinweistafel |

| |

| |

|

|

|

|

|

| Das Gebäude von Süden |

Das Gebäude von Südost |

Bibelzitat aus Daniel 3,17 |

| |

|

|

|

|

|

Das ehemalige

Synagogengebäude

von Nordosten |

Die Ostfassade - an der Stelle

der Apsis

des Toraschreines befinden sich Fenster |

Straßenschild

Staugärtenstraße mit Hinweis:

"von 1909 bis 1935

Synagogenstraße" |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

August 2014:

In St. Ingbert werden die ersten acht

"Stolpersteine" verlegt

Anmerkung: es wurden Stolpersteine verlegt: in der Kaiserstraße 104

für Erna Kahn geb. Baum; in der Kaiserstraße 136 für Paul Kahn und

Klara Kahn; in der Spieser Landstraße 2 für Jakob Ammann; in der

Wittemannstraße 5 für Bruno Löb, Herta Löb geb. Salomon, Ruth Löb und

Inge Löb. |

Artikel von Michael Beer in der

"Saarbrücker Zeitung" vom 18. Juni 2014: "An dunkle deutsche Zeit erinnern

Ein Künstler wird im August in St. Ingbert an vier Stellen Stolpersteine installieren

Stolpersteine werden bald auch in St. Ingbert an die Verschleppten und Ermordeten der Nazi-Diktatur erinnern. Der Künstler Gunter Demnig ist im August in St. Ingbert. Dann werden die ersten acht Steine verlegt. Weitere sollen folgen.

St Ingbert. Erna Kahn, Paul Kahn, Klara Kahn, Jakob Ammann, Herta Löb, Bruno Löb, Inge Löb, Ruth Löb. Acht Namen, acht St. Ingberter, acht Menschen, die während der Diktatur des Nazi-Regimes aus ihrem Lebensumfeld gerissen wurden. Sechs davon starben in den Konzentrationslagern Auschwitz, Dachau und Sachsenhausen. Nur Erna und Klara Kahn gelang die Flucht in die Vereinigten Staaten. Diese acht Namen werden an vier verschiedenen Stellen der Stadt, in der Kaiserstraße, in der Wittemannstraße und der Spieser Landstraße als Erinnerungssteine in das Straßenpflaster eingebracht am Dienstag, 19. August. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung bei einer Pressekonferenz mit.

...

Stadtarchivar Dieter Wirth hat mittlerweile schon eine Reihe Namen von St. Ingberter Bürgern zusammengetragen, die von den Nazis verfolgt worden waren. Er rechnet mit 50 oder mehr, derer mit einem Stolperstein gedacht werden müsste. Mit der Aktion im August soll ein Anfang gemacht werden, wenn sich weitere Spender finden, wird es weitere Stolpersteine geben. Marika Flierl, Leiterin der St. Ingberter Volkshochschule, möchte das Projekt im Rahmen der Erwachsenenbildung begleiten. Im Umfeld der Verlegung der Steine will sie Veranstaltungen auf die Beine stellen. An Vorträge, Diskussionen oder auch literarischen Abenden denkt sie da. Das Thema liege der Bevölkerung am Herzen.

Den Anstoß für das Verlegen der Stolpersteine haben Anfang vergangenen Jahres die Grünen gegeben. Sie forderten eine aktive Auseinandersetzung mit dem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Der Kölner Künstler Gunter Demnig hat Stolpersteine schon in über 1000 Städten und Orten im In- und Ausland verlegt. In der Region liegen sie in Blieskastel, Gersheim und

Niedergailbach.

Die Finanzierung der Stolpersteine läuft über Spenden. Wer sich beteiligen möchte, kann auf das städtische Konto bei der Kreissparkasse Saarpfalz, DE81 5945 0010 1010 5002 45, SALADE51HOM, einen Betrag überweisen. Auf der Überweisung soll unbedingt die Buchungsstelle

'2.5.25.01/7052.681800 Stolpersteine' vermerkt werden."

Link

zum Artikel |

Artikel von Yvonne Handschuher in der

"Saarbrücker Zeitung" vom 20. August 2014: "St Ingbert.

Steine erinnern an Nazi-Gräuel. Künstler Gunter Demnig verlegt Gedenktafeln in St. Ingberter Straßen

In St. Ingbert wurden gestern erstmals Stolpersteine zur Erinnerung an die St. Ingberter NS-Opfer und Verfolgten verlegt. Der Stadtrat hat dieses Projekt initiiert, das nun von dem Künstler Gunter Demnig umgesetzt wurde. Die Stolpersteine werden ausschließlich über Spenden finanziert...

Gestern wurden Stolpersteine für Erna Kahn (Kaiserstraße 108), Paul Kahn, Klara Kahn (beide Kaiserstraße 136), Jakob Ammann (Spieser Landstraße 2), Herta Löb, Bruno Löb, Inge Löb und Ruth Löb (alle Wittemannstraße 5) verlegt..."

Link

zum Artikel |

| |

April 2015:

Weitere elf "Stolpersteine" werden in St.

Ingbert verlegt

Anmerkung: In St. Ingbert wurden am 20. April 2015 an fünf Stellen

insgesamt elf Stolpersteine verlegt: in der Rickertstraße 23 für Otto

Beer und Lucy Karoline Beer geb. Homburger; in der Kaiserstraße 37 für

Jakob Stern und Helene Stern; in der Kaiserstraße 53 für Erna Wolfermann

geb. Friedberg, Artur Wolfermann, Edith Hedwig Wolfermann und Edgar

Friedberg; in der Ensheimer Straße 35 für Eva Heimann und Erich Ochs; in

der Ensheimer Straße 33 für Johannes Hoffmann (letzterer war der erste

Ministerpräsident des Saarlandes, wurde als Nazi-Gegner aus dem Saarland

vertrieben)" |

Artikel von Manfred Schetting in der

"Saarbrücker Zeitung" vom 11. April 2015: "Ein

Stolperstein für 'Joho'. Das Geschichts- und Kunstprojekt findet in St.

Ingbert Zuspruch und wird fortgesetzt..."

Link

zum Artikel |

Artikel in der "Saarbrücker

Zeitung" vom 17. April 2015: "St. Ingbert. Freundschaft

überwindet Grenzen..."

Link

zum Artikel |

Artikel von Michael Beer in der

"Saarbrücker Zeitung" vom 21. April 2015: "St. Ingbert.

Elf Tafeln erinnern an Verfolgte. Gunter Demnig hat gestern

Stolpersteine in drei St. Ingberter Straßen verlegt..."

Link

zum Artikel |

| |

Juni 2016:

Weitere sechzehn "Stolpersteine" werden in St. Ingbert

verlegt

Anmerkung: es wurden Stolpersteine verlegt: in der Dammstraße 7 für

Klara Vicktor geb. Samuel, Kornelia Vicjtor, Karl Vicktor, Hilde Vicktor

geb. Kern, Ilse Vicktor, Erich Vicktor, Ruth Vicktor; in der Kaiserstr. 45

für Moritz Schmidt und Therese Schmidt geb. Meyer; in der Kaiserstraße

75 für Emma Rieser geb. Strauss und Adolf Rieser; in der Poststraße 5

für Käthe Meyer und Dr. Erich Meyer; in der Sebastianstraße 12 für

Adolf Lambertz; in der Kaiserstraße 104 für Josefine Haber geb. Lyon und

Michael Lyon. |

| Zur Liste der seit dieser dritten Verlegung

35 Stolpersteine in St. Ingbert siehe Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_St._Ingbert |

| |

| April 2018:

Weitere zwei "Stolpersteine" werden in

St. Ingbert verlegt |

Artikel im "St. Ingberter

Anzeiger" vom 25. April 2018: "Im Gedenken an ermordete Verwandte.

Schwede mit St. Ingberter Wurzeln besucht die frühere Heimat der Familie.

Adolf Lion wurde 1857 in St. Ingbert geboren. Später ging er nach Schweden und wurde dort einer der bedeutendsten Weinhändler. Sein Urenkel – Mathias Lion – besucht nun St. Ingbert. Er sucht nach Spuren von Familienmitgliedern, die in Konzentrationslagern ums Leben kamen.

So Michael Lion, der 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt starb. Und Josefine Haberer, die im Alter von 83 Jahren aus ihrem Exil in Holland deportiert wurde und im Konzentrationslager Sobibor starb. Für beide wurden in St. Ingbert Stolpersteine verlegt.

Mathias Lion besucht St. Ingbert, das frühere Haus der Familie in der Kaiserstraße 104. Dort befinden sich auch die bereits erwähnten Stolpersteine."

Link

zum Artikel |

| |

|

Oktober 2018: Verlegung

von 16 "Stolpersteinen" in St. Ingbert |

Artikel in der "Saarbrücker Zeitung" vom 29.

Oktober 2018: "Stolpersteine: Sechs weitere 'Stolpersteine' werden

verlegt. St. Ingbert Die Stadt St. Ingbert gedenkt heute Nachmittag erneut

der Opfer des Nationalsozialismus.

Jahrzehntelang blieb das Schicksal zahlreicher St. Ingberter während der

NS-Diktatur weitgehend im Dunkel der Geschichte. Im Oktober 1987 erschien

eine Schülerarbeit des Albertus-Magnus-Gymnasium über die St. Ingberter

Juden und 1995 ein Ausstellungskatalog zur Widerstandskämpferin Änne Meier

auf dem Buchmarkt. Weitere Auseinandersetzungen mit dem Thema fanden nicht

statt. Nicht nur Juden waren Opfer des menschenverachtenden Dritten Reiches.

Es wurden auch politisch Verfolgte, so genannte Zigeuner, Homosexuelle,

Zeugen Jehovas Opfer von Verfolgung, Vertreibung und Ermordung.

2014 hatte sich der St. Ingberter Stadtrat dazu entschlossen die Schicksale

innerhalb der Stadt aufzuarbeiten, zu dokumentieren und den Opfern zu

gedenken. Es wurde beschlossen, sich dem Gedenkprojekt 'Stolpersteine' von

Gunter Demnig, das als größtes dezentrales Mahnmal der Welt gilt,

anzuschließen. Die Forschungsarbeit und Umsetzung hat in St. Ingbert das

Stadtarchiv übernommen. Zahlreiche Schicksale füllen hier nach intensiven

Recherchen einige Ordner. Nicht alle Dokumente – auch innerhalb der

Stadtverwaltung – wurden vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges

vernichtet und konnten so zur Aufhellung der Opferschicksale dienen. Bei der

jüngsten 'Stolperstein'-Aktion 2016 wurden 16 weitere Stolpersteine vor die

letzten Wohnhäuser der Opfer im Bürgersteig verlegt. Mit dem Hasseler Adolf

Lambertz wurde erstmals auch ein Opfer in einem Stadtteil geehrt. Eine

kleine Messing-Tafel gibt dort im Eingangsbereich Auskunft über die Opfer

und ihr Schicksal.

Am heutigen Montagnachmittag, 29. Oktober, werden sechs weitere

Stolpersteine an vier verschiedenen Standorten verlegt. Gedacht wird dabei

nicht nur der jüdischen Familie Singer mit drei Stolpersteinen (Ensheimer

Straße 10 um 15.30 Uhr), sondern auch mit Johanna Henn erstmals einem

Euthanasie-Opfer (Richard-Wagner-Straße 39 um 15 Uhr) und den beiden

Widerstandskämpfern Änne Meier (Albert-Weisgerber-Allee 26 um 16 Uhr) sowie

Jakob Kennerknecht (Wiesenstraße 44 um 16.20 Uhr)."

Link zum Artikel |

Pressemitteilung der Stadt St. Ingbert im

"St. Ingberter Anzeiger" vom 31. Oktober 2018: "Sechs weitere

Stolpersteine in St. Ingbert verlegt

Stolpersteine sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit

des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert und ermordet wurden.

Die kleinen Gedenksteine werden meist vor den letzten frei gewählten

Wohnhäusern der NS-Opfer in das Pflaster eingelassen. Das Gedenkprojekt gilt

als größtes dezentrales Mahnmal der Welt.

'Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist', zitiert

Gunter Demnig eine jüdische Lebensweisheit und der Künstler handelt danach.

Er verlegt Stolpersteine, um an die Namen von Opfern des Nationalsozialismus

zu erinnern. 'Ganz bewusst habe ich Steine für den Boden ausgewählt. Tafeln

an Häusern würden den Menschen nicht auffallen, sie würden einfach

vorbeigehen. So 'stolpern' sie aber immer wieder über Namen und Schicksale.'

Mehr als 40 interessierte Bürgerinnen und Bürger wohnten der Aktion bei, als

vor dem Anwesen Albert-Weisgerber-Allee 26 der Gedenkstein für 'Änne Meier'

verlegt wurde. Einige der Anwesenden kannten sie sogar persönlich und

erzählten Episoden aus ihrem Leben. Gaby Klees, die ebenfalls mit ihr

befreundet war, hat ihr sogar ein sehr emotionales Lied gewidmet und dieses

mit viel Respekt und Ehrfurcht vorgetragen. 'Mein besonderer Dank gilt dem

Künstler Gunter Demnig, der nicht müde wird und stetig an seiner

Stolpersteinaktion weiterarbeitet', so die Worte von Oberbürgermeister Hans

Wagner. Mit der Erinnerung in die Öffentlichkeit gehen, das sei ein nötiger

Schritt, damit solche Zeiten nie wieder aufkommen, mahnte Wagner. Auch

Landrat Dr. Theophil Gallo sieht in diesem Projekt ein wichtiges Zeichen.

'Der Mut derer, die sich gegen das Naziregime aufgelehnt und sich engagiert

haben, muss unbedingt gewürdigt werden. Zeitzeugen versterben, das

historische Wissen ist nicht mehr greifbar. Es ist gut, das Bewusstsein an

diese Menschen zu bewahren und allergrößte Achtung vor ihnen zu haben. Junge

Menschen sollen nachfragen und neugierig sein, wenn sie Stolpersteine sehen

und nicht wissen, was sie eigentlich bedeuten.' Die Nachforschungen und die

Umsetzung der Stolpersteinaktionen hat in St. Ingbert das Stadtarchiv

übernommen. Zahlreiche Schicksale füllen hier nach intensiven Recherchen

mehrere Ordner. Falls jemand weitere Personen kennt, die Opfer von

Verfolgung, Vertreibung oder Ermordung waren oder diesbezügliche Dokumente

besitzt, kann er sich gerne mit dem Stadtarchiv in Verbindung setzen."

Link zum Artikel |

| |

|

Mai 2019:

Schüler reinigen "Stolpersteine"

|

Artikel im "St. Ingberter Anzeiger" vom 17.

Mai 2019: "Stolpersteine gereinigt! Das St.Ingberter Bündnis für

Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz hat mit Schülerinnen und Schülern der

Klassen 9 und 11 des Leibniz – Gymnasiums zusammen mit den Lehrern Marieke

Krauß und Alexander Haas in der Fußgängerzone und im Umfeld Stolpersteine

von Patina gereinigt. Die kleinen Mahnmale erinnern an die Verfolgung,

Flucht, Internierung, Deportation und Ermordung der ehemaligen Juden in

St.Ingbert durch die Nationalsozialisten. Die von St.Ingberter Bürgern

gespendeten Stolpersteine sind jeweils vor den Häusern verlegt, in denen die

jüdischen Mitbürger damals gewohnt hatten.

Die Reinigung an den verschiedenen Stationen wurde von Gabi Klees mit

jiddischen Liedern und Liedern aus dem KZ begleitet. Zahlreiche Passanten

interessierten sich für das Geschehen und stellten Fragen zu der Aktion.

Besonders gefreut hat die Anwesenden, dass Stadtarchivar Dieter Wirth, der

zu vielen Schicksalen der Juden recherchiert, – und die

Stolpersteinverlegung mit dem Künstler Gunter Demnig vorbereitet und

organisiert hat, anwesend war. Er gab bekannt, dass er eine Dokumentation

über die verlegten Stolpersteine und die einzelnen Schicksale erarbeite.

Die Aktion ist auch ein Zeichen gegen den aufkeimenden Antisemitismus."

Link zum Artikel |

| |

| Juni

2019: Auf den Spuren

der jüdischen Geschichte in St. Ingbert |

Artikel in der "Saarbrücker Zeitung" vom 31.

Mai 2019: "Führung: Tiefe Einblicke ins jüdische Brauchtum

St. Ingbert An diesem Sonntag: Stadtspaziergang als Spurensuche nach der

israelitischen Gemeinde in St. Ingbert.

Zu einem 'Stadtspaziergang' lädt der

Verein zur Förderung der

Geschichtsarbeit im Saar-Lor-Lux Raum (VFG) für Sonntag, 2. Juni ein. Um

10.30 Uhr beginnt eine Suche nach Spuren der ehemaligen Israelitischen

Gemeinde St. Ingberts. St. Ingberts einstige Israelitische Gemeinde, das ist

eine Geschichte voller Widersprüche und Rätsel. Dem ersten Juden, von dem

man weiß, dass er in St. Ingbert siedeln wollte, ist das Haus abgebrannt

(worden?). Die letzten Juden, von denen man wusste, dass sie in der Stadt

wohnten, hat man am helllichten Tag vor aller Augen und ohne hörbaren

Protest der Mitbürger verhaftet und deportiert, um die Stadt judenfrei zu

machen. Der Friedhof der Gemeinde

wurde zum Kartoffelacker. Das ist die eine Seite. Die andere Seite: Die

Mitglieder der Israelitischen Gemeinde gehörten ganz selbstverständlich zur

Stadtbevölkerung. Von gezielter Diskriminierung oder gar Pogromen ist nichts

bekannt. Der Rundgang will an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger

erinnern, die für eine kurze Weile in St. Ingbert wohnten und wirkten. Er

wird zu einigen Stätten und Gebäuden führen, die an diese Menschen und ihr

Schicksal erinnern. Tiefe Einblicke in jüdisches Brauchtum aus erster Hand.

In diesem Jahr wird es erstmals ein ganz besonderes Programm geben. Daniel

Maoz, gerade erst aus Israel zurück, wird auf dem Israelitischen Friedhof

die alten Grabsteine entziffern und viel Interessantes zum jüdischen

Begräbnisritual berichten. Danach geht es zur ehemaligen Synagoge, die an

diesem Tag für die Teilnehmer zu einem Besuch geöffnet wird. Dort wird Maoz

den Ablauf eines jüdischen Gottesdienstes vorstellen. Alfred Hunsicker wird

die Geschichte der ehemaligen Synagoge in der Nachkriegszeit Revue passieren

lassen und erzählen, wie und wo die Gesetzestafeln der Gemeinde

wiederentdeckt wurden und wieder an ihren alten angestammten Platz

zurückkehren konnten. Abschließend geht es in die Stadt zu einigen Wohn- und

Geschäftshäusern, die noch Zeugnis von einer ausgelöschten Welt und mitunter

gerne vergessenen Zeit ablegen. Die Teilnahme an der Spurensuche ist

kostenlos, doch keineswegs umsonst. Treffpunkt ist am

Israelitischen Friedhof, Dr.

Schulthess-Straße/Ecke Nordendstraße. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich."

Link zum Artikel |

| |

November 2023:

Gedenkveranstaltung zur Erinnerung

an den Novemberpogrom 1938

Das "St. Ingberter Bündnis für Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz" führte

auch 2023 die jährliche Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an den

Novemberpogrom 1938 durch |

(Foto

links: Sabine Weyrich) (Foto

links: Sabine Weyrich)

Pressemitteilung des "St. Ingberter Bündnisses" vom 10. November 2023:

"Beeindruckende Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht

Auch in diesem Jahr hatte das St. Ingberter Bündnis für Weltoffenheit,

Vielfalt und Toleranz wieder zu einer Gedenkveranstaltung an die

Reichspogromnacht eingeladen. Mehr als 50 Interessierte kamen am 9.11. in

die Engelbertskirche in der St. Ingberter Fußgängerzone, um miteinander zu

schweigen, zu singen, Kerzen anzuzünden und vorgetragenen Texten zuzuhören.

Diese brachten die geschichtlichen Ereignisse in Erinnerung.

Es wurde das Schicksal der Juden im Rahmen der Christianisierung Europas

erwähnt: Sie wurden als Nachfahren der Juden, die angeblich die Hinrichtung

Jesu veranlasst hatten, diskriminiert. Es gab bereits im Mittelalter Pogrome

schlimmen Ausmaßes. Nach dem verlorenen ersten Weltkrieg, der großen

Inflation, der Kränkung der Deutschen nach dem Versailler Vertrag wurde

ihnen weiter Schuld an der bitteren Lage Deutschlands zugeschoben. Die NSDAP

griff alle Vorurteile auf und bestärkte das Negativimage der Juden. Diese

Hetzkampagnen steigerten sich zur extremen Gewalt in der Reichspogromnacht

am 9. November 1938 – vor genau 85 Jahren - und endeten, wie wir alle

wissen, mit Völkermord.

2023 stellt eine Integrationshelferin Fragen:

- Haben wir Deutschen etwas aus unserer beschämenden Vergangenheit gelernt?

- Sind wir sicher, dass sich solche erschütternden Ereignisse nie mehr in

ähnlicher Form

wiederholen?

Feindbilder entstehen heute gegenüber Geflüchteten. Der Vorwurf, in

Deutschland auf Kosten der einheimischen Bürger zu leben, lässt die Kriegs-

und Gewalterfahrung dieser Menschen außer Acht. Sich an die Vergangenheit

erinnern heißt, Vorurteile ablehnen, respektvoll über Mitmenschen sprechen,

Hass nicht aufkommen lassen. Die Gedenkveranstaltung bekräftigte das "Nie

wieder", die Notwendigkeit, aggressive Parolen gegenüber allen, die hier

leben, abzulehnen und so jeglicher Gewalt den Boden zu entziehen. Dies wurde

mit Liedern, wie "Hewenu shalom alejchem" und "Dona nobis pacem" - Gib uns

Frieden! - bekräftigt.

Am Ende bedankte sich auch Oberbürgermeister Ulli Meyer bei dem Bündnis für

die beeindruckende Veranstaltung.

St. Ingberter Bündnis für Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz

Sprecherteam: Roselie Stief und Michael Hoor."

|

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Christoph Nimsgern / Eva Zutter: Juden in St.

Ingbert - eine Dokumentation. St. Ingbert. 1990². |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. Abschnitt zu St. Ingbert von Reinhard Schneider. S.

457-459 (mit weiteren Literaturangaben).

|

| Literaturhinweis zur Seifenfabrik Kahn: Anne Kerber

(Hrsg.): Das saarländische Seifenbuch. Seifensieder früher und

heute. Website

der Verfasserin. |

| Edgar Schwer: Den jüdischen Gefallenen des

Saarlandes 1914-1918 zum Gedenken. In: Saarländische Familienkunde Band

12/4. Jahrgang XLVIII 2015 S. 559-600. Online

zugänglich: eingestellt als pdf-Datei. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Sankt Ingbert Palatinate.

The first Jew arrived in 1811, acquiring 12 parcels of land by 1845. In 1848,

the Jewish population was 17 (three families) and in 1875 it was 74 (total

9.220). In 1867, Jews founded a credit society, the first of its kind in the

Saar district. It contributed significantly to economic development in the

region. Wolfgang Kahn, chairman of the community, was a member of the municipal

coucil for 20 years until his death in 1888. Je also operated a soap factory

that became one of the most important in southern German, employing 70 workers

and supplying the German army in Worldwar I. The community became independent in

1852, ipeting a synagogue in 1876. A private Jewish elementary school operated

from 1861 until 1882 and again in 1919-22. A privat Jewish Kindergarten war

started in 1926-27. In December 1931, swastikas were painted on Jewish homes and

stores but the League of Nations administration regularly suppressed anti-Jewish

activity. Such activities increased in 1933-35 under the impact of Nazi rule in

the Reich. In 1933, the Jewish population was 75, down from 90 in 1925. In June

1935, 46 Jews remained. With the annexation of the Saar district to the Reich in

march 1935, the economic and social isolation of the Jews intensified. Most

Jewish businesses were sold before October 1936. In march 1936, the community

lost its legal standing as a public body and in effect, community liufe all vut

ceased to exist and the synagogue was sold. Of the Jews who emigrated, 50 left

for the United States and 16 for Luxemnbourg. On Kristallnacht (9-10 November

1938), the Jewish cemetery was desecrated and a Jews was arrested. Jewish

children were expelled from the public schools in November 1938 and the last two

jews were deported to the Gurs concentration camp in October 1940. In all, 16

Jews perished in the Holocuast, including eight in Auschwitz and five in the

Theresienstadt ghetto.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|