|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen im Saarland"

Beaumarais

(Stadt Saarlouis)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Beaumarais bestand eine kleine jüdische Gemeinde bis

1936/40. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück,

wenngleich eine selbständige jüdische Gemeinde in Beaumarais nur einige

Jahrzehnte nach 1863 bestand. Zuvor bildeten die in Beaumarais und Wallerfangen

lebenden Juden eine gemeinsame Gemeinde. 1783 lebten in beiden Orten zwölf jüdische Familien.

1817 kam es zu einem Streit zwischen den Familien beider Orte, in

den der Oberrabbiner von Trier eingeschaltet war und der offenbar zur

(vorübergehenden?) Trennung der beiden Gemeinden geführt hat. Beim Streit

dürfte es um die Frage nach dem Hauptort der Gemeinde gegangen sein, da nicht

an beiden Orten eine Synagoge betrieben werden konnte. Damals besuchten in

Beaumarais lebenden Juden den Betsaal in Wallerfangen. Auch in den folgenden

Jahrzehnten blieb Wallerfangen Hauptort: 1838 wurde hier eine neue Synagoge gebaut. In den

Verzeichnissen bis nach der Mitte des 19. Jahrhunderts erscheint Beaumarais immer als Filialort

von Wallerfangen, z.B. in einem Verzeichnis über die jüdischen

Gemeindeglieder im Kreis Saarlouis von 1855: "Wallerfangen mit

Beaumarais".

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1824 36 jüdische Einwohner, 1887 63, 1892 61 (in elf Familien), 1895 50,

1868 58 (in 11 Haushaltungen), 1903 57 (in 12 Haushaltungen).

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde seit der Mitte des 19.

Jahrhunderts eine Synagoge (s.u.) und eine Religionsschule. Die Toten

der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Dillingen, nach 1905 auch

auf dem Friedhof in

Saarlouis

beigesetzt. Ob ein rituelles Bad vorhanden war, ist nicht bekannt.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war Ende des 19. Jahrhunderts

zeitweise ein eigener Religionslehrer angestellt, der zugleich als

Vorbeter und Schochet tätig war (vgl. Ausschreibungen der Stelle unten). An

Namen der Lehrer sind bekannt: um 1887 M. Schaiesohn, um 1889 D.N. Zajac (s.u.),

1892 L. Levy (unter ihm 15 Kinder in der Religionsschule der Gemeinde), um 1893 Lehrer Wahremberg,

1894 B. Lyon (unter ihm 13 Kinder in der Religionsschule der Gemeinde). um 1895 bis 1897 A.D. Richard

(unter ihm 1895/96 13 Kinder in der Religionsschule der Gemeinde), 1898 E. Caln

(unter ihm noch elf schulpflichtige jüdische Kinder). 1903 gab es nur noch vier

jüdische schulpflichtige Kinder, die Religionsunterricht erhielten.

Als Gemeindevorsteher werden genannt: 1887/89 H. Hanau, J. Bernhardt oder

Borchardt und M. Hanau II, 1892 H. Hanau, N. Marx und H. Hanau II, 1894 N.

Hanau, M. Hanau II und M. Hanau I., 1895 M. Hanau und B. Hanau, 1905 A. Hanau

und E. Cahn.

Um 1924, als 33

jüdische Gemeindeglieder am Ort gezählt wurden (2,75 % von insgesamt etwa

1.200 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Bernhard Hanau II, Leo Hanau

und Robert Hanau. Damals wurde der Religionsunterricht der noch fünf

schulpflichtigen jüdischen Kinder durch den jüdischen Lehrer Rudolf Loewy aus

Saarlouis erteilt.

Zur Zeit der Eingliederung der Saar in das Deutsche Reich lebten 1935

noch 24 jüdische Personen in Beaumarais. Die meisten von ihnen sind

in den folgenden Jahren vom Ort verzogen beziehungsweise konnten emigrieren.

Von den in Beaumarais geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Maurice Bernard (1889),

Marx Hanau (1875), Simon Hanau (1878), Caroline

Israel geb. Bernard (1855), Bruno Neumann (1913).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1892 und

1893 sowie Lehrerstellegesuch 1897

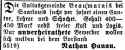

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. September 1892:

"Die Kultusgemeinde Beaumarais bei Saarlouis sucht per sofort einen

Kantor, Lehrer und Schochet. Gehalt 400-450 Mark nebst freier Kost und

Logis. Nur unverheiratete Bewerber wollen sich melden bei dem

Vorstand Nathan Hanau." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. September 1892:

"Die Kultusgemeinde Beaumarais bei Saarlouis sucht per sofort einen

Kantor, Lehrer und Schochet. Gehalt 400-450 Mark nebst freier Kost und

Logis. Nur unverheiratete Bewerber wollen sich melden bei dem

Vorstand Nathan Hanau." |

| |

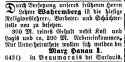

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1893:

"Durch Versetzung unseres früheren Herrn Lehrer Wahremberg

ist die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle neu zu

besetzen. 300 Mark reines Gehalt nebst Kost und Logis und ca. 200 Mark

Nebeneinkommen. Nur unverheiratete wollen sich melden bei Marx Hanau I.

in Beaumarais bei Saarlouis." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1893:

"Durch Versetzung unseres früheren Herrn Lehrer Wahremberg

ist die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle neu zu

besetzen. 300 Mark reines Gehalt nebst Kost und Logis und ca. 200 Mark

Nebeneinkommen. Nur unverheiratete wollen sich melden bei Marx Hanau I.

in Beaumarais bei Saarlouis." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Januar 1897:

"Lehrerstellegesuch. Suche zu Purim anderweitige Stellung.

A.D. Richard, Religionslehrer und Kantor (nicht Schochet). Beaumarais

bei Saarlouis." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Januar 1897:

"Lehrerstellegesuch. Suche zu Purim anderweitige Stellung.

A.D. Richard, Religionslehrer und Kantor (nicht Schochet). Beaumarais

bei Saarlouis." |

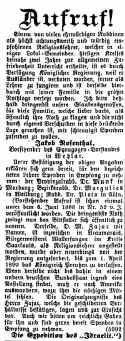

Aufruf zur Unterstützung des in Beaumarais vorübergehend tätigen Lehrer D. M.

Zajac (1889)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1889:

"Aufruf! Einem von vielen ehrwürdigen Rabbinen als höchst

achtungswert und würdig empfohlenen Religionslehrer, welcher in einigen

Lokal-Gemeinden hiesigen Kreises beinahe zwei Jahre zur allgemeinen

Zufriedenheit Unterricht erteilte, ist es durch Verfügung Königlicher

Regierung, weil er Ausländer ist, verboten worden, ferner als Lehrer zu

fungieren und ist derselbe hierdurch mit seiner Familie in die größte

Notlage versetzt worden. ich bitte deshalb dringendst unsere

Glaubensgenossen, für diese Familie, welche lieber darbt, als öffentlich

ihre Not zu klagen und die nicht durch eigenes Verschulden in diese

drückende Lage geraten ist, mir schleunigst Spenden zusenden zu

wollen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. November 1889:

"Aufruf! Einem von vielen ehrwürdigen Rabbinen als höchst

achtungswert und würdig empfohlenen Religionslehrer, welcher in einigen

Lokal-Gemeinden hiesigen Kreises beinahe zwei Jahre zur allgemeinen

Zufriedenheit Unterricht erteilte, ist es durch Verfügung Königlicher

Regierung, weil er Ausländer ist, verboten worden, ferner als Lehrer zu

fungieren und ist derselbe hierdurch mit seiner Familie in die größte

Notlage versetzt worden. ich bitte deshalb dringendst unsere

Glaubensgenossen, für diese Familie, welche lieber darbt, als öffentlich

ihre Not zu klagen und die nicht durch eigenes Verschulden in diese

drückende Lage geraten ist, mir schleunigst Spenden zusenden zu

wollen.

Jakob Rosenthal, Vorsitzender des Synagogen-Vorstandes in

Wetzlar.

Unter Bestätigung der obigen Angaben erklären sich gern bereit, für den

bezeichneten Lehrer Spenden in Empfang zu nehmen: der Provinzialrabbiner

Dr. Munk in Marburg; Bezirksrabbiner Dr. Margulies in Weilburg; Rabbiner

Dr. Plato in Köln.

(Vorstehender Aufruf ist schon einmal unter dem 6. Juni 1888 in nr. 52

vorigen Jahres veröffentlicht worden. Die dringendste Not zwingt nun den

Bittsteller sich öffentlich zu nennen. Derselbe, D.M. Zajac mit

Namen, inzwischen in Beaumarais, Bürgermeisterei Wallerfangen im

Kreise Saarlouis, als Religionslehrer angestellt worden, wurde aber

neuerdings von der Regierung aufgefordert, bis zum 1. April 1890 das

Königreich Preußen zu verlassen. Wenn derselbe nicht bis dahin in einem

anderen deutschen Bundesstaat irgendeine Anstellung findet, muss er nach

Amerika auswandern, wozu ihm die nötigen Mittel fehlen. Die

Originalzeugnisse des Herrn Zajac, welche die geschilderten Verhältnisse

bestätigen, lagen uns zur Einsicht vor. Auch wir bitten um reichliche

Gaben für ihn und sind gerne bereit, Spenden in Empfang zu nehmen. Die

Expedition des 'Israelit'." |

Dokument zu dem jüdischen Lehrer D. Laieg (= D.M. Zajac?) (1890)

(Quelle: Postgeschichtliche Heimatsammlung Wallerfangen R.

Frantz)

Briefumschlag

mit Adresse: "Herrn D. Laieg. Israhelitscher Lehrer in Beaumaris

bei Walerfangen bei Saarlouis". Briefumschlag

mit Adresse: "Herrn D. Laieg. Israhelitscher Lehrer in Beaumaris

bei Walerfangen bei Saarlouis".

Der Brief wurde am 18. März 1890 in Metz nach Beaumarais geschickt. Der

Wallerfanger Eingangsstempel vom 19. März 1890 auf der Briefrückseite

(nicht abgebildet) belegt dies.

Nähere Informationen zu diesem Lehrer liegen leider nicht vor. Über

Hinweise ist der Webmaster dankbar - Mailadresse siehe Eingangsseite.

Möglicherweise handelt es sich um eine völlige Verschreibung des

Namens des Lehrers D.M. Zajac (vgl. Aufruf oben), der bis 1. April

1890 das Königreich Preußen verlassen sollte. |

Zur Geschichte der Synagoge

Nach einem Bericht von 1817 besuchten die in

Beaumarais lebenden Juden die Synagoge in Wallerfangen, was

offenbar nicht unproblematisch

war, da es in diesem Jahr zu einem Streit zwischen den in Beaumarais und

Wallerfangen lebenden Juden kam. Vermutlich wollten die jüdischen Familien in

Beaumarais sich damals schon von Wallerfangen lösen und einen eigenen Betsaal

haben. Dazu kam es jedoch erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwischen 1844 und

1850 konnte an der Muhlenstraße eine Synagoge erstellt werden. Zwar war

Beaumarais damals immer noch Filiale zur Gemeinde in Wallerfangen, allerdings

war dort auf Grund der gestiegenen Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder nicht

mehr ausreichend Platz in der dortigen Synagoge.

Bei der in Beaumarais erbauten Synagoge handelte es sich um einen einfachen

Längssaalbau mit Satteldach. Straßenseitig hatte er drei hohe

Rundbogenfenster, an der südöstlichen Giebelwand ein Rundfenster.

1891 wollte die Gemeinde einen Neubau erstellen, doch wurde eine Bitte um

finanzielle Unterstützung durch das Innenministerium abgelehnt, wodurch ein

Neubau nicht möglich war. Es blieb bei der bisherigen Synagoge, die durch die seit Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgehende Zahl von Gemeindeglieder

ausreichte und vermutlich bereits 1936 aufgegeben wurde. Beim Novemberpogrom

1938 kam es offenbar dadurch zu keinen Aktionen gegen das Gebäude.

Die ehemalige Synagoge blieb nach 1945 zunächst lange leerstehend, bis

1962 ein Lagerhaus eingerichtet wurde. 1967 ist das Gebäude bis auf die Höhe

der Fensterbänke abgebrochen wurden, wurde aufgestockt und zu einem Wohnhaus

umgebaut.

Standort der Synagoge: In der

Muhl 3

Fotos

/ Darstellungen:

(Quelle: Fotos von Hans Nicola, erhalten von Thomas

Laurent / Vermittlung durch Günter Zenner, Haifa)

| Historische Aufnahmen

der Synagoge |

|

|

|

|

|

| Aufnahmen der

Synagoge in der Muldenstraße (Foto Mitte mit Hakenkreuzfahne; Foto rechts

Ausschnittvergrößerung des Fotos in der Mitte) |

| |

|

|

Historische Aufnahmen

im

Ort |

|

|

|

Rechts: die jüdische

Metzgerei

in der Hauptstraße (1937) |

Links (angekreuzt): ehemaliges

jüdisches Wohnhaus (Foto von 1939) |

| |

|

|

Bauakte von 1962 bei

Einrichtung eines

Lagerhauses in der ehemaligen Synagoge |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Das Gebäude der

ehemaligen Synagoge in der Gegenwart

(Foto von Jürgen Baus, Saarlouis;

Aufnahme vom August 2013) |

|

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Februar

2013: Gedenktafeln für Synagoge und

Opfer der NS-Zeit werden angebracht |

Artikel vom 22. Februar 2013 von

Sascha Schmidt - aus der Website der Stadt Saarlouis (Link

zum Artikel): "Ein Ort des Erinnerns: Synagogen-Gedenktafel in Beaumarais enthüllt.

'Acht in Beaumarais geborene Mitbürger wurden in Ausschwitz ermordet', sagte Walter Löffler bei seinem Rückblick auf die Geschichte der Juden im Ortsteil. An sie und die örtliche Synagoge erinnern nun zwei Gedenktafeln auf dem Friedhof in Beaumarais.

In einer gemeinsamen Gedenkfeier vom Verein für Mundart und Geschichte (VMuG) und der Stadt Saarlouis enthüllten Oberbürgermeister Roland Henz, Bürgermeister Klaus Pecina und Beigeordneter Manfred Heyer gemeinsam mit Heinrich und Peter Pütz vom VMuG die Tafeln im Innenbereich der Friedhofsmauer.

Die Vergangenheit vor Augen halten. 'Es ist geschehen und folglich kann es wieder

geschehen', zitierte Henz die Inschrift am Holocaust-Mahnmal in Berlin.

'Das wollen wir verhindern. Deshalb müssen wir uns die Vergangenheit immer wieder vor Augen

halten.' Den Anwesenden dankte er, 'dass sie die Chance des Erinnerns nutzen, denn es ist wichtig, die Erinnerung weiterzutragen. Es ist gut, dass es uns und viele weitere gibt, die sagen: Nie

wieder!'

Die Gedenktafel aus Sandstein zeigt ein Relief der ehemaligen Synagoge, die 1850 in Beaumarais erbaut wurde. Nachdem die jüdischen Bewohner 1936 aus dem Ort flüchteten, stand die Synagoge leer.

'Bei der Reichspogromnacht wurde sie nicht zerstört, weil die Nazis fürchteten, dass die Nachbarhäuser mit abbrennen würden', erklärte Löffler, Vorsitzender des VMuG. 1962 wurde das Gebäude in ein Wohnhaus umgebaut. Daneben erinnert eine Bronzetafel an die Verfolgten und Ermordeten Beaumaraiser Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland.

Den Opfern ihre Namen zurückgeben. 'Die Ermordeten und Geschundenen haben ihre Namen zurückbekommen an diesem Ort der Erinnerung – sie sind keine Nummern

mehr', sagte Erika Hügel von der Synagogengemeinde Saar. 'Ein Gedenken wie dieses verhindert, dass das überwundene Terrorregime als wünschenswertes Regierungssystem angepriesen werden

kann.'

Neben der gesamten Verwaltungsspitze kamen Vertreter der Stadtratsfraktionen, der Verwaltung und von benachbarten Heimatvereinen zur Enthüllung der Gedenktafeln. Auch OB

Henz' Amtsvorgänger Hans-Joachim Fontaine und Landrat a.D Dr. Peter Winter waren unter den Gästen ebenso wie Hildegard König-Grewenig, Initiatorin der Synagogengedenkstätte in Saarlouis und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.

Der Entwurf der Synagogen-Gedenktafel stammt vom Beaumaraiser Steinmetz Stefan Zenner. Die Herstellungskosten übernahm die Stadt Saarlouis." |

| |

| Fotos von der Veranstaltung (Quelle:

Kreisstadt Saarlouis; die von Sascha Schmidt erstellten Fotos wurden

freundlicherweise von der Pressestelle der Stadt Saarlouis zur

Veröffentlichung gestellt) |

|

|

|

|

Auf Foto links: Beigeordneter Manfred

Heyer, Oberbürgermeister Roland Henz,

Heinrich Pütz vom Verein für Mundart und Geschichte und Bürgermeister

Klaus Pecina (von links) bei der Enthüllung der Gedenktafeln. |

Die Gedenktafel für

die Synagoge

|

Gedenktafel für die aus

Beaumarais

stammenden jüdischen Opfer

der NS-Zeit |

| |

| April

2018: Die neue Dorfchronik von

Beaumarais enthält auch neue Informationen zur jüdischen Geschichte |

Artikel in der

"Saarbrücker Zeitung" vom 22. April 2018: "Heimatgeschichte.

Neue Dorfchronik über Beaumarais wird offiziell vorgestellt.

Beaumarais. Knapp 40 Jahre nach Dora Diemels Buch über Beaumarais ist zwar ein Weg in Beaumarais nach der Heimathistorikerin benannt, aber keine weitere größere Veröffentlichung über diesen Saarlouiser Stadtteil erschienen. Das ändert sich jetzt. Der Verein für Mundart und Geschichte Beaumarais stellt am Freitag, 27. April, eine neue Dorfchronik vor. Anlass ist das zehnjährige Bestehen des Vereins. Das Buch heißt

'Die Geschichte des Saarlouiser Stadtteils Beaumarais', es hat 284 Seiten und viele Illustrationen.

Chronik ist allerdings nicht ganz das richtige Wort. Es sind Beiträge, die einzelne Bereiche aufgreifen. Themen zu finden, sei nicht schwer gewesen, sagt Volker Felten, der die grafische Gestaltung übernommen hat.

'Es gab direkt eine erste Festlegung, da auf bereits Geschriebenes zurückgegriffen werden

konnte.' Dabei kommt durchaus auch Neues ans Tageslicht. Felten, der für das Buch auch recherchiert und geschrieben hat, greift einige interessante Beispiele heraus:

'In meinem Part zu der Geschichte der Beaumaraiser Juden habe ich bereits Erforschtes überarbeitet, teils korrigiert; über die Synagoge konnte ich einiges Neue erfahren. Ich kenne den Sohn des damaligen Besitzers gut. Was anderes: Im Zweiten Weltkrieg wollte eine Beaumaraiser Witwe die Synagoge von der Stadt als Scheune mieten, was mit Originaldokumenten aus meinem Archiv belegt wird. Einige historische Tradierungsfehler konnten auch in anderen Bereichen korrigiert werden. Jürgen Baus‘ Arbeiten haben hohen wissenschaftlichen Wert. Und der Beitrag über die Stollen von Peter Pütz: Toll, was der Mann da alles rausgefunden

hat.'

Und da sind Feltens Ergebnisse, die er aus seinen Forschungen zum französischen Nachkriegs-Stadtplaner Edouard Menkès herausdestilliert hat: In Beaumarais sollte eine Kaserne gebaut werden.

'Zur Kaserne gibt es eine nette Anekdote, an die sich der Beaumaraiser Heinrich Pütz noch bestens erinnern konnte: Ein Mitglied des Beaumaraiser Ortsrats wollte im Rahmen dieses Bauprojektes offensichtlich das Geschäft seines Lebens machen und kaufte weite Teile des Heed-Areals, die wegen der dortigen Verminung zum Spottpreis zu bekommen waren. Als nun aber am Ende der Menkès-Plan doch nicht realisiert wurde, blieb er zu seinem Pech auf seinen verminten Grundstücken

sitzen.'

Auch die Quellenlage für Bilddokumente in Beaumarais sei ganz gut, sagt Feltes.

'Wir konnten auf das Archiv des Vereins für Mundart und Geschichte zurückgreifen. Dort sind viele Fotos des Beaumaraiser Fotografen Hans Nicola, die von seiner Tochter Gerlinde Laurent zur Verfügung gestellt wurden. Esther Reichmann hat das gesamte Archiv der Beaumaraiser digitalisiert und geordnet.

Das Buch kostet 29,80 Euro. Offizielle Vorstellung ist am Freitag, 27. April, um 19 Uhr, im Dorfhaus Nr. 48 (Hauptstraße 48) in

Beaumarais." |

| Link

zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 435 (Artikel von Rupert Schreiber; mit weiteren Literaturangaben). |

| Dora Dimel: Die Geschichte des Stadtteils

Beaumarais. 1979. S. 270-274: Die Juden in Beaumarais. |

| Hans Peter

Klauck: Jüdisches Leben in der Stadt und im Landkreis Saarlouis 1680

- 1940. 956 S. Saarlouis 2016. ISBN 10: 3933926653 ISBN-13:

978-393396654 Preis: 44 € zuzüglich

Porto und Verpackung.

Bestellungen an: Vereinigung für die

Heimatkunde im Landkreis Saarlouis e.V. Kreisarchiv

Saarlouis Postfach 1840 66718 Saarlouis Tel.:

0-6831-444425 E-Mail

(heimatkunde[et]vfh-saarlouis.de)

Hinweis: Der Autor Hans Peter Klauck arbeitet seit Jahren an einer

Dokumentation aller jüdischen Mitbürger von ihrem ersten Auftreten im

Landkreis und der Stadt bis zur letzten Deportation durch die Nazis am 22.

Oktober 1940. Im Buch werden 12.483 jüdische Bewohner des Landeskreises

dokumentiert mit sehr vielen historischen Fotos und Dokumenten. Die

jüdischen Geschäfte und Gewerbe in den einzelnen Orten des Kreises sind

ausführlich beschrieben. |

| Ortschronik. "Die Geschichte des Saarlouiser

Stadtteils Beaumarais". 2018. 284 S. viele Ill. |

nächste Synagoge

|