|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zur Übersicht "Synagogen

im Elsass"

Schirrhofen

(Dep. Bas-Rhin / Alsace / Unterelsass)

Synagogue / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Schirrhoffen bestand eine jüdische Gemeinde bis in Zeit nach dem Ersten

Weltkrieg. Ihre Entstehung geht in das 18. Jahrhundert zurück. Seit 1723 war

Juden die Niederlassung erlaubt. 1784 wurden 27 jüdische Familien mit

127 Personen gezählt.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

entwickelte sich Schirrhoffen zu einer der bedeutendsten Gemeinden der Region

Bas-Rhin. Die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder entwickelte sich wie

folgt: 1807 184 jüdische Einwohner, 1841 445 jüdische Einwohner (von

insgesamt 645 Einwohnern), 1851 409, 1866 427, 1880 342, 1900 188.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder

insbesondere durch Auswanderung nach Amerika, weniger durch Abwanderung in die

Stadt zurück.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), eine jüdische Schule, ein rituelles Bad und seit 1881 ein eigener Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde waren ein Rabbiner und ein

Lehrer angestellt, die auch die Vorbeterdienste übernahmen.

Von 1815 bis 1910 war

Schirrhoffen Rabbinatssitz. Unter den Rabbinern sind zu nennen:

- Rabbiner Aron Lazarus (Aron ben Elieser Schach; geb. 1786 in Mainbernheim

als Sohn des Dajan Elieser ben Aron, Dajan in Mainbernheim,

gest. 1854 in Schirrhofen): studierte in Lauterbourg;

war seit April 1826 Rabbiner in Schirrhofen; eröffnete auch eine Jeschiwa, in

der er seine Schüler auch in die Kabbala einführte.

- Rabbiner Zacharie Lazarus (geb. 1829 in Schirrhofen als Sohn des

o.g. Rabbiners Aron Lazarus, gest. 1897 in Westhoffen, Unterelsass): studierte

1847-1855 an der École rabbinque in Metz; 1855 bis 1872 Rabbiner in

Schirrhoffen, seit 1872 Rabbiner in Westhoffen.

- Rabbiner Félix Blum (geb. 1847 in Bischheim,

gest. 1925 in Straßburg): studierte 1866-72 an der École rabbinique in Paris;

1873 bis 1875 Rabbiner in Schirrhofen, ab 1875 in

Fegersheim ab 1886 in

Phalsbourg, Lothringen; um/vor 1890/91 in Brumath, 1899 in Mulhouse. 1922 in den

Ruhestand nach Straßburg.

-

- Rabbiner Simon Lévy (geb. 1838 in

Balbronn, gest. 1898 in

Schirrhoffen): studierte in Metz und Paris; ab 1867 Rabbiner in

Ingwiller, 1875

bis 1898 Rabbiner in Schirrhoffen.

Rabbiner Dr. Zacharias Wolff (geb. 1840/41 in

Pfungstadt, gest. 1915 in

Straßburg): studierte in Gießen,

Würzburg und Berlin; 1867 bis 1882 Lehrer

und Prediger der Gemeinde Biblis und Direktor der dort von ihm gegründeten

israelitischen Bürgerschule; seit 1882 Direktor der Rabbinervorbereitungsschule

in Colmar; 1899 bis 1902 Rabbiner in Schirrhoffen (Bericht zu seiner

Amtseinführung 1899 unten bei der Geschichte der Synagoge), danach nach

Bischheim berufen.

- Rabbiner Dr. Sylvain Lehmann (geb. 1875 in Guebwiller, gest. 1938 in

Bischwiller): studierte in Colmar und Berlin; nach 1902 Rabbiner in

Schirrhoffen-Bischwiller; 1910 wurde das Rabbinat nach Bischwiller

verlegt, wo er bis 1938 amtierte. Zunächst gab er noch wöchentlich

Religionsunterricht in Schirrhofen.

Aus der Gemeinde

stammte u.a. der Schriftsteller Alexandre Weill (1811-1899). Auf Grund

der zeitweise weit mehr als die Hälfte der Einwohner umfassenden Zahl der

jüdischen Einwohner gab es mehrfach jüdische Bürgermeister des Ortes: 1846

bis 1864 Levy, 1864 bis 1884 Weil, 1884 bis 1905 Simon Heymann (siehe Bericht

unten) und 1905 bis 1907

Salomon Kahn (1832-1907).

1905 gehörten der jüdischen Gemeinde noch 188 Personen an, 1910

83, 1912 50, von denen

die meisten jedoch innerhalb der nächsten beiden Jahrzehnte vom Ort verzogen.

Die letzten jüdischen Einwohner wurden in der NS-Zeit deportiert.

Von den in Schirrhofen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen ist in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem): Henriette Strauss geb. Kahn (1870).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeiner Artikel zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (1911)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Juli 1911:

"Straßburg im Elsass, 21. Juli (1911). Traurig mutet es an, wenn man

die Kultusgemeinde Schirrhofen betrachtet, die vor noch nicht so langer

Zeit zu den größten Landgemeinden des Elsass gehörte und heute in die

Reihe der kleinsten eingerückt ist. Wie rasch die Abnahme geschah, mögen

folgende Zahlen beweisen. Im Jahre 1866 hatte diese Gemeinde die

Höchstzahl von 427 jüdischen Seelen erreicht, 1880 wohnten hier noch

342, - 1900 noch 188, 1910 noch 83 Juden, und in diesem Jahre wird die

Zahl auf 50 herabsinken. Der Hauptgrund dieses Rückgangs liegt nicht, wie

in anderen Orten, in der Landflucht, sondern in der Auswanderung der

jungen Leute nach Amerika. Von der Geschichte der Juden in Schirrhofen

berichtet August Kocher aus Herrlisheim Unterelsass folgendes: 'Schon

frühzeitig hatte Schirrhofen eine Judengemeinde. Im Jahre 1730 besaßen

sie hier eine Synagoge. Im Jahr 1778 befanden sich hier 26 Judenfamilien.

Die Zählung vom 10. Juli 1784 ergab 27 Familien mit 127 Personen. 1807

hatte Schirrhofen 184 Judenpersonen. Den 10. Mai 1811 wurde hier Abraham

(Alexander) Weill geboren, der sich durch mehrere literarische Werke

auszeichnete. Er starb in Paris den 19. April 1899. 1818 wurde in

Schirrhofen die heutige Synagoge erbaut. Im Jahre 1851 zählte der Ort 409

Juden. Wie sich diese Zahl in den folgenden Jahren änderte, ist oben

bemerkt worden. 1881 erhielten sie einen eigenen Friedhof, vorher wurden

sie in Hagenau begraben. Schirrhofen ist seit 1820 Sitz eines Rabbiners'.

Damit schließt die Ausführung Kochers in seinem 1907 erschienenen

Bändchen. Wie bekannt, ist seither der Rabbinatssitz nach Bischweiler

verlegt worden. Interessant ist noch zu bemerken, dass die Bevölkerung

dieses Ortes lange Zeit fast nur aus Juden bestand, weshalb natürlich die

meisten Mitglieder des Gemeinderats und der Bürgermeister Juden waren.

Folgende jüdische Ortsvorstände amtierten hier: 1846 bis 1864 Levy, 1864

bis 1884 Weil, 1884 bis 1905 Simon Heymann und 1905 bis 1907 Salomon Kahn.

Heute sind die Juden nur noch durch ein Mitglied: Moritz Bloch, im

Gemeinderat vertreten." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 28. Juli 1911:

"Straßburg im Elsass, 21. Juli (1911). Traurig mutet es an, wenn man

die Kultusgemeinde Schirrhofen betrachtet, die vor noch nicht so langer

Zeit zu den größten Landgemeinden des Elsass gehörte und heute in die

Reihe der kleinsten eingerückt ist. Wie rasch die Abnahme geschah, mögen

folgende Zahlen beweisen. Im Jahre 1866 hatte diese Gemeinde die

Höchstzahl von 427 jüdischen Seelen erreicht, 1880 wohnten hier noch

342, - 1900 noch 188, 1910 noch 83 Juden, und in diesem Jahre wird die

Zahl auf 50 herabsinken. Der Hauptgrund dieses Rückgangs liegt nicht, wie

in anderen Orten, in der Landflucht, sondern in der Auswanderung der

jungen Leute nach Amerika. Von der Geschichte der Juden in Schirrhofen

berichtet August Kocher aus Herrlisheim Unterelsass folgendes: 'Schon

frühzeitig hatte Schirrhofen eine Judengemeinde. Im Jahre 1730 besaßen

sie hier eine Synagoge. Im Jahr 1778 befanden sich hier 26 Judenfamilien.

Die Zählung vom 10. Juli 1784 ergab 27 Familien mit 127 Personen. 1807

hatte Schirrhofen 184 Judenpersonen. Den 10. Mai 1811 wurde hier Abraham

(Alexander) Weill geboren, der sich durch mehrere literarische Werke

auszeichnete. Er starb in Paris den 19. April 1899. 1818 wurde in

Schirrhofen die heutige Synagoge erbaut. Im Jahre 1851 zählte der Ort 409

Juden. Wie sich diese Zahl in den folgenden Jahren änderte, ist oben

bemerkt worden. 1881 erhielten sie einen eigenen Friedhof, vorher wurden

sie in Hagenau begraben. Schirrhofen ist seit 1820 Sitz eines Rabbiners'.

Damit schließt die Ausführung Kochers in seinem 1907 erschienenen

Bändchen. Wie bekannt, ist seither der Rabbinatssitz nach Bischweiler

verlegt worden. Interessant ist noch zu bemerken, dass die Bevölkerung

dieses Ortes lange Zeit fast nur aus Juden bestand, weshalb natürlich die

meisten Mitglieder des Gemeinderats und der Bürgermeister Juden waren.

Folgende jüdische Ortsvorstände amtierten hier: 1846 bis 1864 Levy, 1864

bis 1884 Weil, 1884 bis 1905 Simon Heymann und 1905 bis 1907 Salomon Kahn.

Heute sind die Juden nur noch durch ein Mitglied: Moritz Bloch, im

Gemeinderat vertreten." |

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibung

der Lehrerstelle (1872)

Ausschreibung

der Stelle in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar

1872: "Lehrerstelle. Die israelitische Lehrerstelle in Schirrhofen,

im Kreise Hagenau (Elsass), welche ein Einkommen von ca. 1.600 Franken und

Wohnung hat, ist zu vergeben. Bewerber, die außer dem deutschen auch

hebräischen Unterricht zu erteilen haben, wollen ihr Gesuch mit

Zeugnissen der Mairie in Schirrhofen einreichen. Engler,

Schulinspektor." Ausschreibung

der Stelle in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar

1872: "Lehrerstelle. Die israelitische Lehrerstelle in Schirrhofen,

im Kreise Hagenau (Elsass), welche ein Einkommen von ca. 1.600 Franken und

Wohnung hat, ist zu vergeben. Bewerber, die außer dem deutschen auch

hebräischen Unterricht zu erteilen haben, wollen ihr Gesuch mit

Zeugnissen der Mairie in Schirrhofen einreichen. Engler,

Schulinspektor." |

| Auf die Ausschreibung bewarb

sich erfolgreich Lehrer Joseph Levi, der in der Gemeinde bis 1896

blieb. |

Pensionierung

von Lehrer Joseph Levi (1896)

Artikel in "Der Israelit" vom

7.5.1896: "Schirrhofen im Elsass, 29. April. Der sehr beliebte und

allgemein geachtete Lehrer und Sekretär des Bürgermeisteramtes Herr

Joseph Levi von hier, ließ sich aus Gesundheitsrücksichten in den

Ruhestand versetzen. In den hiesigen Zeitungen finden wir folgende Notiz

über ihn. 'Unser Lehrer, Herr Joseph Levi ist in Folge von Krankheit

pensioniert wurden. Seine Majestät der Kaiser haben allergnädigst ihm

das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen geruht. Herr Levi war seit dem 1.

Mai 1872 in Schirrhofen tätig und hat die Mehrzahl der hiesigen Einwohner

ausgebildet. Er war ein braver, pflichttreuer Lehrer und freuen wir uns

über die ihm von Allerhöchster Stelle gewordene Auszeichnung. Er hat

seinen Wohnsitz nach Hagenau verlegt, wo seine Tochter verheiratet ist.

Möge es ihm vergönnt sein, noch recht viele Jahre bei guter Gesundheit

seine wohlverdiente Pension zu genießen." Artikel in "Der Israelit" vom

7.5.1896: "Schirrhofen im Elsass, 29. April. Der sehr beliebte und

allgemein geachtete Lehrer und Sekretär des Bürgermeisteramtes Herr

Joseph Levi von hier, ließ sich aus Gesundheitsrücksichten in den

Ruhestand versetzen. In den hiesigen Zeitungen finden wir folgende Notiz

über ihn. 'Unser Lehrer, Herr Joseph Levi ist in Folge von Krankheit

pensioniert wurden. Seine Majestät der Kaiser haben allergnädigst ihm

das Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen geruht. Herr Levi war seit dem 1.

Mai 1872 in Schirrhofen tätig und hat die Mehrzahl der hiesigen Einwohner

ausgebildet. Er war ein braver, pflichttreuer Lehrer und freuen wir uns

über die ihm von Allerhöchster Stelle gewordene Auszeichnung. Er hat

seinen Wohnsitz nach Hagenau verlegt, wo seine Tochter verheiratet ist.

Möge es ihm vergönnt sein, noch recht viele Jahre bei guter Gesundheit

seine wohlverdiente Pension zu genießen." |

Ehrenzeichen

für Lehrer Levi 1896

Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:

"Der Lehrer und Sekretär des Bürgermeisteramts in Schirrhofen

Joseph Levi hat anlässlich seiner Pensionierung das allgemeine Ehrenzeichen

erhalten." Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:

"Der Lehrer und Sekretär des Bürgermeisteramts in Schirrhofen

Joseph Levi hat anlässlich seiner Pensionierung das allgemeine Ehrenzeichen

erhalten." |

Aus der Geschichte der Rabbiner

Als Rabbiner am Ort wird Felix Blum eingeführt

(1873)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. April 1873:

"Schirhofen (Elsass), im März (1873). Am 17. Februar wurde

hier ein neuer Rabbiner, Herr Felix Blum, ein Schüler des

Rabbinerseminars von Paris, in Gegenwart des Großrabbiners von

Straßburg, des Kreisdirektors, des Bürgermeisters und anderer Honoratioren,

installiert. Es werden in Kurzem noch andere Besetzungen vakanter

Rabbinersitze in Elsass-Lothringen vor sich gehen. Man sieht hieraus, dass

die Verhältnisse der jüdischen Gemeinden im neuen Reichslande durchaus

nicht den gefährlichen Charakter angenommen haben, den man von Frankreich

aus vorausgesagt, und wahrscheinlich auch gewünscht hat. Die Gemeinden

haben durch Auswanderung in ihrem Bestande durchaus nicht gelitten, ihre

Institutionen sind sorgfältig aufrecht erhalten worden, und die deutsche

Regierung lässt ihnen alle Pflege zukommen, die sie nach dem Gesetze

beanspruchen können." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. April 1873:

"Schirhofen (Elsass), im März (1873). Am 17. Februar wurde

hier ein neuer Rabbiner, Herr Felix Blum, ein Schüler des

Rabbinerseminars von Paris, in Gegenwart des Großrabbiners von

Straßburg, des Kreisdirektors, des Bürgermeisters und anderer Honoratioren,

installiert. Es werden in Kurzem noch andere Besetzungen vakanter

Rabbinersitze in Elsass-Lothringen vor sich gehen. Man sieht hieraus, dass

die Verhältnisse der jüdischen Gemeinden im neuen Reichslande durchaus

nicht den gefährlichen Charakter angenommen haben, den man von Frankreich

aus vorausgesagt, und wahrscheinlich auch gewünscht hat. Die Gemeinden

haben durch Auswanderung in ihrem Bestande durchaus nicht gelitten, ihre

Institutionen sind sorgfältig aufrecht erhalten worden, und die deutsche

Regierung lässt ihnen alle Pflege zukommen, die sie nach dem Gesetze

beanspruchen können." |

Das Rabbinat in Schirrhofen wurde

wieder besetzt (1873)

Anmerkung: die Neubesetzung 1873 in

Mutzig bezog sich auf Rabbiner Jacques

Schwab, in Schirrhofen auf Rabbiner Felix Blum.

Artikel

in "Israelitische Wochenschrift" von 1873 S. 118: "Elsass. Zum

Oberrabbiner von Colmar ist nunmehr

Rabbiner Isidor Weil erwählt worden. Die Beziehungen zu den deutschen

Regierungen, schreibt 'Univ. Isr.' bei Gelegenheit der Installation des

neugewählten Konsistoriums, sind auf Höflichkeit und Wohlwollen gegründet.

Ebenso sind zwei Unterrabbinate (in Schirrhofen und

Mutzig) neu besetzt worden und zwar durch

Zöglinge des Pariser Seminars. Artikel

in "Israelitische Wochenschrift" von 1873 S. 118: "Elsass. Zum

Oberrabbiner von Colmar ist nunmehr

Rabbiner Isidor Weil erwählt worden. Die Beziehungen zu den deutschen

Regierungen, schreibt 'Univ. Isr.' bei Gelegenheit der Installation des

neugewählten Konsistoriums, sind auf Höflichkeit und Wohlwollen gegründet.

Ebenso sind zwei Unterrabbinate (in Schirrhofen und

Mutzig) neu besetzt worden und zwar durch

Zöglinge des Pariser Seminars.

Wir haben uns also nicht geirrt, als wir vor langer Zeit in diesem Blatte

vorausgesagt haben, dass die deutsche Regierung gegen Anstellung

französischer Rabbiner im Elsass nicht den leisesten Einwand erheben werde." |

Zum Tod von Rabbiner Simon Levy (1898)

Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Oktober 1898:

"In Schirrhofen im Elsass ist am 2. dieses Monats der Rabbiner Simon

Levy, ein gelehrter und frommer Mann, ein treuer Freund unseres Blattes,

im 60. Lebensjahr gestorben. Friede seinem Andenken!" Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. Oktober 1898:

"In Schirrhofen im Elsass ist am 2. dieses Monats der Rabbiner Simon

Levy, ein gelehrter und frommer Mann, ein treuer Freund unseres Blattes,

im 60. Lebensjahr gestorben. Friede seinem Andenken!" |

Ernennung von Rabbiner Dr. Sylvain Lehmann zum Rabbiner

in Schirrhofen (1902)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 26. September 1902: "Die von dem israelitischen

Bezirkskonsistorium vorgenommenen Ernennungen der Rabbinatskandidaten Dr.

Josef Bloch zum Rabbiner in Dambach,

Dr. S. Lehmann zum Rabbiner in Schirrhofen, Camill Bloch

zum Rabbiner in Sulz i.W.

und Max Gugenheim zum Rabbiner in Quatzenheim

sind seitens des Ministeriums für Elsass-Lothringen bestätigt

worden."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 26. September 1902: "Die von dem israelitischen

Bezirkskonsistorium vorgenommenen Ernennungen der Rabbinatskandidaten Dr.

Josef Bloch zum Rabbiner in Dambach,

Dr. S. Lehmann zum Rabbiner in Schirrhofen, Camill Bloch

zum Rabbiner in Sulz i.W.

und Max Gugenheim zum Rabbiner in Quatzenheim

sind seitens des Ministeriums für Elsass-Lothringen bestätigt

worden." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Steckbrief des Jakob Schirm aus Schirrhofen

(1822)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 3. August 1822 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Bekanntmachungen - Steckbrief. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 3. August 1822 (Quelle: Stadtarchiv

Donaueschingen): "Bekanntmachungen - Steckbrief.

Am 26. vorigen Monats haben 3 Juden einen diesseitigen Amtsangehörigen

und Bürger von Ehrenstetten, auf folgende Art um 100 große Thaler zu

betrügen versucht. Zwei dieser Juden kamen ganz früh, gaben sich für

Viehhändler aus, verlangten Vieh oder auch Pferde zu kaufen. Bald darauf

kam ein dritter verkleideter Jude, welcher sich für einen Russen, und

zwar für den Bedienten eines russischen Generals ausgab. Der letztere,

welcher, die beiden erstern nicht zu kennen, sich verstellte, klagte sehr

über Schmerzen an einem Fuß, stellte sich, als könne er nicht deutsch

sprechen, tat sehr furchtsam, küsste dem Hauseigentümer, welcher

betrogen werden sollte, fleißig die Hände, kniete vor ihm nieder, und

rief öfters aus - Vater, Vater! nicht Kopf abhauen!

Anfangs suchte dieser vorgebliche Russe eine silberne Sackuhr zu

verkaufen, zeigte aber bald in einer kleinen Schachtel einige mit

böhmischen Steinen besetzte Finger - und Ohrenringe, ein solches kleines

Kreuz, und eine sogenannte venezianische Kette von Semilor.

Die 2 Viehhändler kamen dazu, bewun- |

derten

diese Kostbarkeiten, behaupteten, dass sie von sehr großem Wert seien,

sie schätzten zwei Ohrenringe und eine Fingerring aus wenigstens 8000

fl., und verlangten, der Bürger von Ehrenstetten solle diese

Kostbarkeiten nicht mehr aus seinem Hause lassen, er solle sie kaufen,

oder ihnen das benötigte Geld darleihen, damit die diesen kostbaren

Schmuck kaufen können. derten

diese Kostbarkeiten, behaupteten, dass sie von sehr großem Wert seien,

sie schätzten zwei Ohrenringe und eine Fingerring aus wenigstens 8000

fl., und verlangten, der Bürger von Ehrenstetten solle diese

Kostbarkeiten nicht mehr aus seinem Hause lassen, er solle sie kaufen,

oder ihnen das benötigte Geld darleihen, damit die diesen kostbaren

Schmuck kaufen können.

Die 2 Viehhändler gaben nämlich vor, dass sie sehr viel Vieh erst

kürzlich aufgekauft, und dafür all ihr Geld ausgelegt haben, dass sie

aber bis den andern Tag eine beträchtliche Summe Geldes erhalten werden.

Diese beiden boten nun dem Russen, welcher für die 2 Ihren und den

Fingerring nebst der Kette 200 Rubel verlangte, 100 große Taler. Der

Bürger von Ehrenstetten war entschlossen, den 2 Viehhändlern, welche er

für reiche Leute hielt, die abverlangten 100 Thaler darzuleihen, und die

Viehhändler wollten ihm dafür, bis zur Rückzahlung dieser Summe den

gekauften Schmuck, jedoch wohl besiegelt, als Versatz zurücklassen. Aus

dem Handel wurde aber nichts, weil die verlangten 100 große Thaler nicht

aufgebracht werden konnten.

Der verkappte Russe wollte von dem Hauseigentümer den Weg in den Wald

gezeigt haben, dieser merkte Unrat, arretierte denselben mit zufälliger

Hilfe, und brachte ihn gefänglich hier ein. - Die beiden anderen Juden

aber entkamen und konnten bisher, der erlassenen Steckbriefe ungeachtet,

nicht beigefangen werden.

Bereits auf die nämliche Art, wie

in Ehrenstetten, wurde am 29. Mai 1820 ein Bürger von Wihl um 346 fl. 36

kr., am 7. Juni 1820, ein Bürger von Hecklingen um 335 Gulden, und ein

Bürger aus dem Kirchzartertal zu Ende November vorigen Jahres um 66

Gulden betrogen.

Bei der heute mit dem am 26. vorigen Monats

arretierten Juden - welche nach einem bei sich führenden Pass der

Königlich Französischen Präfektur zu Straßburg vom 7. November vorigen

Jahres Jakob Sturm heißt, und in Schirrhofen im Elsass bürgerlich sein

soll - stattgehabten Konfrontation, haben die betrogenen von Wihl und aus

dem Kirchzartertal diesen Jakob für den nämlichen anerkannt, welcher

auch sie als verkleideter und angeblicher Russe ganz auf die nämliche

Art, durch die nämliche Kunstgriffe und durch Spielung der nämlichen

Komödie, betrogen habe, wie der Betrug in Ehrenstetten versucht

worden.

Da man nun erfahren, dass auch in mehreren anderen Orten ähnliche

Betrügereien stattgefunden: so glaubt man diesen Vorfall umständlich zur

allgemeinen Warnung öffentlich bekannt machen, und alle respektive

Behörden bitten zu müssen, auf die, nebst dem arretierten Jakob Sturm -

unter signa efierten zwei weiteren noch nicht beigefangenen Juden, welcher

der Teilnahme an den stattgehabten und versuchten Betrügereien sehr stark

beeinzüchtig sind, fahnden, auf Betreten arretieren, und anher einliefern

zu wollen.

Person-Beschrieb. 1. Der arretierten Jakob Sturm. Jakob

Sturm von Schirrhofen im Elsass, niederrheinischen Departements, 49

Jahr alt, 5' 8" 2'" hoch, hat ein längliches schmales Gesicht,

blasse Gesichtsfarbe, hohe Stirne, graue Augen, hellbraune, a la Titus

geschnittene kurz Haare, und Augenbrauen von dieser Farbe, einen starken

blonden Backenbart, oben und unten eine Zahnlücke, mittlern Mund

spitziges Kinn, große Ohren, und ist von schlanker

Statur.

Als Jude trägt Jakob Sturm einen Frackrock von grünem Tuch, noch ganz

gut, ein weiß und blaugestreiftes Gilet von Piquet, lange Hosen von

hellblauem Nanquinette, kurze oder Halbstiefel, ein weiß und

blaugestreiftes Halstuch von Mouselin, einen runden schwarzen Filzhut, und

im rechten Ohr einen kleinen goldenen Ring.

Als Russe ist derselbe gekleidet in einen wollenen gestrickten hellgrauen

Tschopen mit dunkelgrauen bibernen Ärmeln sehr weit, weite Hosen von

grauem Nanquinette, ziemlich schmutzig, eine Kappe von schwarzem

Manchester mit einem Stulp von grauem Pelz, um diese Kappe war ein

schwarzes Tuch gebunden, ebenso hatte er den Kopf noch besonders nur der

Länge nach mit einem schwarzen Tuch verbunden, das Gilet war nicht

sichtbar, die Stiefel wie oben. |

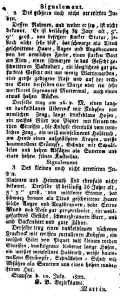

Signalement.

2. Des größeren noch nicht arretierten Juden. Signalement.

2. Des größeren noch nicht arretierten Juden.

Dessen Namen, und woher er sei, ist nicht bekannt. Er ist beiläufig 38

Jahre alt, 5' 9" groß, von besetzter starker Statur, jedoch nicht

sehr dick, hat schwarze a la Titus geschnittene Haare, Augen und

Augenbrauen von der nämlichen Farbe, einen starken Bart am Kinn, einen

schwarzen in das Gesicht geschnittenen Backenbart, ein längliches gut gefärbtes

Gesicht mit nur wenig Blatternarben, eine große gebogene Nase und auf der

rechten Seite derselben ein Warze oder ein sehr merkbares sogenanntes

Muttermal, auch einen etwas hohen Rücken.

Derselbe trug am 26. vorigen Monats einen langen dunkelblauen Überrock

mit Knöpfen von nämlichen Zeug, lange, dunkelblaue Hosen, ein weißes

Gilet von Piquet mit kleinen roten Streifen, die Knöpfe ebenfalls vom

nämlichen Zeug, ein weiß mouselinenes Halstuch, am Hemd einen aufgestülpten

Kragen, weiße baumwollene Strümpfe, Schuhe mit Schnällelen und hohen

Absätzen als Suverow und einen hohen feinen Kastorhut.

Signalement 3. Des kleinen noch nicht arretierten Juden.

Namen und Heimat sind ebenfalls nicht bekannt. Derselbe ist beiläufig 36

Jahre alt, 5' 5" groß, von mittlerer Status, hat schwarz braune als

Titus geschnittene Haare, solche Augen und Augenbrauen, hohe Stirne, Mund

und Nase gut proportioniert, ein wohlgefährbtes Gesicht, schwarzbraunen

Bart, und Backenbart und gute Zähne.

Derselbe trug einen dunkelblauen tüchenen Frackrock mit weißen

metallenen Knöpfen, ein weißer Gilet von Piquet mit kleinen roten

Streifen, dunkelgraue, biberne lange Hosen, ein weißes mouselines

Halstuch, weiße baumwollene Strümpfe, Schnällelen-Schuh mit Absätzen

als Suverow und einen hohen runden feinen Gut.

Staufen, den 10. Juli 1822. Großherzoglich Badisches Bezirksamt.

Martin." |

Zum Tod von Bürgermeister Simon Heymann (1905)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. März 1905:

"Aus dem Elsass, 1. März (1905). In Schirrhofen starb

am 27. Februar in seinem 81. Lebensjahre der Bürgermeister Simon

Heymann. Er hatte dieses Ehrenamt seit 1881 ununterbrochen inne. Auch

war er lange Jahre Präsident der israelitischen Gemeinde, aus deren

Vorstand er vor kurzem ausschied, um sich ganz den

Bürgermeistereigeschäften widmen zu können. Die Regierung verliert in

ihm einen gewissenhaften, fleißigen Beamten, die Gemeinde einen jederzeit

hilfsbereiten und zuvorkommenden Vorsteher." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. März 1905:

"Aus dem Elsass, 1. März (1905). In Schirrhofen starb

am 27. Februar in seinem 81. Lebensjahre der Bürgermeister Simon

Heymann. Er hatte dieses Ehrenamt seit 1881 ununterbrochen inne. Auch

war er lange Jahre Präsident der israelitischen Gemeinde, aus deren

Vorstand er vor kurzem ausschied, um sich ganz den

Bürgermeistereigeschäften widmen zu können. Die Regierung verliert in

ihm einen gewissenhaften, fleißigen Beamten, die Gemeinde einen jederzeit

hilfsbereiten und zuvorkommenden Vorsteher." |

Erinnerung an die Heimat Schirrhofen in den USA -

Grabstein für Julius Weill aus Schirrhofen in New Orleans (1875-1937)

Anmerkung: das Foto wurde von Rolf Hofmann (Stuttgart) im April 1994 im 1860

eröffneten Hebrew Rest Cemetery in New Orleans, 2100 Pelopidas at Frenchman

Street, near Elysian Fields and Gentilly Blvd.,

aufgenommen.

Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans

für das Ehepaar Weill:

Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans

für das Ehepaar Weill:

"Hier ruht WEILL

Julius Weill Feb. 4 1875 - Feb. 20 1937

Born in Schirhofen Alsace

Bertha Levy Weill Feb 14 1889 - Aug. 29 1972

Born in Marckolsheim Alsace

Ihre Seelen seien eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zur Geschichte der Synagoge

Eine erste Synagoge wurde 1730 erbaut. Da sie zu klein war, erstellte

die Gemeinde 1817/18 eine neue Synagoge, die im Herbst 1818 eingeweiht wurde.

1899 wurde sie umfassend renoviert, worüber ein Bericht in der

Zeitschrift "Der Israelit" vorliegt:

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September 1899:

"Schirrhofen. Vor einigen Tagen konnte die israelitische Gemeinde ein

Doppelfest feiern, nämlich die Wieder-Einweihung der neu restaurierten

Synagoge, sowie die Amtseinführung des Herrn Dr. Wolf, des bewährten

Leiters der eingegangenen Präparandenschule zu Kolmar. Von Nah und Fern

waren neugierige zu dieser Feier herbeigeeilt. Unter den Anwesenden

bemerkten wir die Herren Rabbiner aus Zabern, Hagenau, Weißenburg,

Buchsweiler, Lauterburg und Saarunion, welche fast alle ehemalige Schüler

des Dr. Wolf sind. Als Vertreter der Regierung war anwesend Kreisdirektor

Freiherr von Gagern aus Hagenau. Rabbiner Levy - Hagenau führte unsern

neuen Rabbiner mit einem herzlichen Willkommen in sein Amt ein; er möchte

Glück, Segen und Freude in seinem neuen Wirkungskreis finden. Mehrere

Psalmen wurden von Kantor Weill abwechselnd mit dem Synagogenchor in

schönster Weise vorgetragen. Darauf hielt Dr. Wolf seine Antrittsrede.

Die Synagoge bildet jetzt eine Zierde der Gemeinde." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. September 1899:

"Schirrhofen. Vor einigen Tagen konnte die israelitische Gemeinde ein

Doppelfest feiern, nämlich die Wieder-Einweihung der neu restaurierten

Synagoge, sowie die Amtseinführung des Herrn Dr. Wolf, des bewährten

Leiters der eingegangenen Präparandenschule zu Kolmar. Von Nah und Fern

waren neugierige zu dieser Feier herbeigeeilt. Unter den Anwesenden

bemerkten wir die Herren Rabbiner aus Zabern, Hagenau, Weißenburg,

Buchsweiler, Lauterburg und Saarunion, welche fast alle ehemalige Schüler

des Dr. Wolf sind. Als Vertreter der Regierung war anwesend Kreisdirektor

Freiherr von Gagern aus Hagenau. Rabbiner Levy - Hagenau führte unsern

neuen Rabbiner mit einem herzlichen Willkommen in sein Amt ein; er möchte

Glück, Segen und Freude in seinem neuen Wirkungskreis finden. Mehrere

Psalmen wurden von Kantor Weill abwechselnd mit dem Synagogenchor in

schönster Weise vorgetragen. Darauf hielt Dr. Wolf seine Antrittsrede.

Die Synagoge bildet jetzt eine Zierde der Gemeinde." |

Durch die Auswanderung der meisten jüdischen Einwohner konnten bereits in den

1920er-Jahren keine regelmäßigen Gottesdienste gefeiert werden. 1930 stand die

Synagoge zum Verkauf, doch wurde dieser nochmals verschoben. 1945 ist sie bei

den Kämpfen gegen Schluss des Krieges niedergebrannt. 1959 wurde die Ruine

abgebrochen, das Synagogengrundstück verkauft. Auf diesem wurde ein Wohnhaus

erbaut (Grundstück: 7, Rue des Huttes).

Adresse/Standort der Synagoge: 7 Rue des

Huttes

Fotos

Historische Ansichten

der

Synagoge |

|

|

| |

Die Synagoge in

Schirrhofen |

| |

|

Erinnerung an die jüdische

Geschichte: die "Rue de Juifs" |

|

|

| |

Die "Rue de

Juifs" (Judenstrasse) in Schirrhoffen, in der es jedoch keine Spuren

der jüdischen Geschichte mehr zu entdecken gibt. |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Rose-Marie Vetter: À La Lisière de la Forêt: Schirrhein/Schirrhofen.

Strasbourg 1995. |

| Beitrag von Joë Friedemann: Alexandre Weill : un "hors-cadre"

de la vie juive alsacienne au 19ème siècle. 1811- 1899: hier

anklicken (der Schriftsteller Alexandre Weill stammt aus Schirrhoffen) |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|