|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Oberfranken"

Hagenbach (Gemeinde

Pretzfeld, Kreis Forchheim)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Hagenbach bestand eine jüdische Gemeinde bis 1934.

Über mehrere Jahrzehnte war um 1800/1840 mehr als die Hälfte der

Einwohnerschaft des Ortes jüdischen Glaubens. Die Entstehung der Gemeinde geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts

zurück, als die Herren von Guttenberg jüdische Familien am Ort aufnahmen. 1645 wird

von einer jüdischen Hochzeit in Hagenbach berichtet. 1688 wurden einige

Hagenbacher Juden der

"Zollhinterziehung" beschuldigt. Im selben Jahr

erhielt Jud Feustlein von Hagenbach als Deputierter des Landesrabbinats ein

Patent, das ihm freies Reisen im ganzen Fürstbistum ermöglichte. 1733 wird

Mendel ben Gumpel aus Hagenbach genannt. Die Zahl der jüdischen Familien

am Ort war bereits im 18. Jahrhundert hoch: 1730 wird von 27 bis 28 jüdischen

Familien berichtet. Die jüdischen Familien lebten im 17./18. Jahrhundert

überwiegend vom Vieh- und Hausierhandel.

Das Bezirksrabbinat Hagenbach. Bereits 1658 wurde Hagenbach zum Sitz

eines der fünf Bezirksrabbinate im Landesrabbinat Bamberg bestimmt. Es bestand

bis ins 19. Jahrhundert und umfasste 1825 folgende 13 jüdische Gemeinden: Aufseß,

Tüchersfeld, Heiligenstadt, Pretzfeld,

Wannbach, Hagenbach, Weilersbach,

Kunreuth, Wiesenthau, Egloffstein, Mittelehrenbach,

Ermreuth und Dormitz. Der Bezirksrabbiner wohnte im sogenannten "Korbmacherhaus"

und hielt abwechselnd jeden Sabbat in einer der elf Synagogen seines Bezirks des

Gottesdienst. Als Rabbiner werden genannt: um 1772 Moses Elsass; um 1810/1830

Benedikt Mak (1811 als Benedikt Moses genannt; gest. 1834), nach 1836 bis 1861

Aron Seligmann aus Baiersdorf; 1865/66 Dr.

Moses Jonas

Königshöfer (danach Waisenhausvater und Lehrer an der israelitischen

Waisenanstalt in Fürth. Das Rabbinat Hagenbach bestand

offiziell bis 1894. Es wurde jedoch bereits seit 1866 durch den Rabbiner von

Baiersdorf und seit

1888 durch den Rabbiner von Fürth vertreten. 1894 wurde Hagenbach dem

Bezirksrabbinat Bamberg zugeteilt.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

israelitische Elementarschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof. Die israelitische

Elementarschule wurde 1827 eröffnet, zuvor hatten die jüdischen Kinder

Hagenbachs die christliche Schule in Pretzfeld

besucht. Der erste geprüfte Lehrer war seit 1827 Jacob Reis aus Buttenheim. Er

wirkte bis 1846 in Hagenbach und übernahm danach die Verwaltung des

israelitischen Hospitales in Fürth. 1846 bis 1849 war Bernhard Brater Lehrer,

1849 bis 1866 Abraham Wormser aus Obernzenn. Von 1866 bis 1882 wirkte Lehrer

Josef Seligsberger. Er wurde im 1881 auf Grund einer Erkrankung pensioniert und starb

am 7. Februar 1882 (siehe Artikel unten links und Mitte). In

den folgenden Jahren ging die Schülerzahl an der Schule schnell zurück: 1882

unterrichtete Lehrer Moses Katz noch 12 jüdische Kinder, 1892 wieder 15. 1908

wurde allerdings davon berichtet (siehe Artikel unten rechts), dass kein einziger Schüler mehr die immer noch

bestehende jüdische Volksschule besuchte. Zum 1. Januar 1909 wurde die Schule

aufgelöst.

Im 19. Jahrhundert änderte sich langsam die

Berufsstruktur. Anfang des Jahrhunderts stand noch der Vieh- und Warenhandel im

Vordergrund (genannt werden Hausierhandel, Handel mit Schnittwaren, alten

Kleidern, Hopfen, Geflügel, Betten und Federn). Mitte des 19. Jahrhunderts gab

es auch einige Handwerker, u.a. fünf Weber und Tuchmacher, zwei Glaser und einen

jüdischen Landwirt. Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19.

Jahrhundert wie folgt: 1809/10 209 jüdische Einwohner (59,4 % von insgesamt

352),

1824 179 (52,8 % von 339), 1840 163 (49,0 % von 332), 1854 70 (25,2 % von 278),

1864 59, 1880 47 (16,9 % von 278), 1890 33 (12,9 % von 256). An jüdischen

Vereinen bestand u.a. ein "Religions- und Wohltätigkeits-Verein"

(seit 1830; Chewra Kadischa).

Im 20. Jahrhundert ging die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder weiter

zurück: 1910 11 jüdische Einwohner (4,7 % von insgesamt 236), 1925 7 (3,1 %

von 229).

1911 schlossen sich die beiden Nachbargemeinden Wannbach

und Hagenbach zu einer gemeinsamen Gemeinde zusammen ("Israelitische

Kultusgemeinde Hagenbach-Wannbach").

1933 wurden nur noch sieben jüdische Einwohner gezählt. Die Gemeinde hatte

sich faktisch bereits aufgelöst. Die offizielle Auflösung erfolgt allerdings

erst 1934. In diesem Jahr wurden die letzten jüdischen Einwohner des Ortes der

Gemeinde in Bamberg zugeteilt. Im November 1938 lebten noch zwei alte jüdische

Ehepaare am Ort, die vom Textilhandel lebten (Isidor und Lina Seiferheld,

Lehmann und Jette Mai). Beim Novemberpogrom 1938 wurden

diese von SA-Männern aus Pretzfeld festgenommen und in das Gefängnis von

Forchheim gebracht. Unterwegs wurden sie in den Ortschaften teils

stundenlang zur Schau gestellt.

Von den in Hagenbach geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Kathi Heidingsfelder

geb. Schulhöfer (1863), Marie Hessdörfer geb. Schulhöfer (1869), Ignaz

Hutzler (1881), Isaak Hutzler (1879), Mathilde Hutzler geb. Pretzfelder (1878), (1878), Gertraud Rau

geb. Pretzfelder (1878),

Isidor Seiferheld (1882), Justin Seiferheld (1911), Lina Seiferheld geb. Hutzler

(1911), Selma (Salie, Lisa) Sondhelm geb. Schmidt (1894).

Nicht genannt sind in den angegebenen Verzeichnissen Lehmann und Jette Mai, die gleichfalls umgekommen sind.

Anmerkung: Die Recherche in den angegebenen Listen ist sehr schwierig durch

Namensgleichheit und Verwechslungen mit Hagenbach

(Kreis Germersheim, Rheinland-Pfalz). Unter diesem Vorbehalt sind auch die

obigen Namen zusammengestellt. Fehler bitte an Webmaster melden, Adresse siehe Eingangsseite.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1882/1884

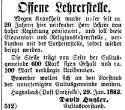

Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 8. Februar 1882: "Offene Lehrerstelle.

Wegen Krankheit wurde unser seit ca. 20 Jahren hier wirkender Herr Lehrer

von hoher Regierung pensioniert, und soll diese Elementar- und

Religionslehrerstelle, verbunden mit der Vorbeterstelle, sofort wieder

besetzt werden. Anzeige in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 8. Februar 1882: "Offene Lehrerstelle.

Wegen Krankheit wurde unser seit ca. 20 Jahren hier wirkender Herr Lehrer

von hoher Regierung pensioniert, und soll diese Elementar- und

Religionslehrerstelle, verbunden mit der Vorbeterstelle, sofort wieder

besetzt werden.

Die Stelle trägt von Seite der Kultusgemeinde 600 Mark

fixen Gehalt und ca. 100 Mark verbürgte Accidentien.

Bewerber wollen sich an den Vorstand der unterfertigten Kultusgemeinde

wenden.

Hagenbach (Post Pretzfeld), 29. Januar 1882.

David Hutzler,

Kultusvorstand". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1884:

"Offene Lehrerstelle. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. November 1884:

"Offene Lehrerstelle.

Die hiesige Elementar- und

Religionslehrerstelle, verbunden mit der Vorbeterstelle, ist erledigt und

soll sofort wieder besetzt werden.

Der jährliche fixe Gehalt beträgt 600

Mark, dann 20 Mark verbürgte Nebenakzidenzien, freie Wohnung im Schulhaus

und Holzgeld. Bewerber, jedoch nur solche, welche ihre

Befähigungszeugnisse mit einsenden können, wollen sich an

Unterzeichneten wenden.

Hagenbach, Post Pretzfeld, 21. November 1884.

K. Pretzfelder, Kultusvorstand." |

Zum Tod von Lehrer J. Seligsberger (1882)

Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 1. März 1882: "Hagenbach

(Bayern). Den 7. Februar starb nach jahrelangem Krankenlager unser Lehrer

J. Seligsberger im Alter von 64 Jahren. Derselbe war ein echter Jehudi;

wenn ein Gebot der Barmherzigkeit zu erfüllen war, wenn eine

Kollekte für wohltätige Zwecke, namentlich für das Land Israel

veranstaltet wurde, war er es, der sich diesem mühsamen Geschäfte

unterzog; seine Hauptbeschäftigung nächst seinem Berufe aber war das

Studium der heiligen Tora. Trotzdem er wenig Vermögen besaß,

macht er doch dem Fürther Waisenhaus ein kleines Vermächtnis. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens". Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 1. März 1882: "Hagenbach

(Bayern). Den 7. Februar starb nach jahrelangem Krankenlager unser Lehrer

J. Seligsberger im Alter von 64 Jahren. Derselbe war ein echter Jehudi;

wenn ein Gebot der Barmherzigkeit zu erfüllen war, wenn eine

Kollekte für wohltätige Zwecke, namentlich für das Land Israel

veranstaltet wurde, war er es, der sich diesem mühsamen Geschäfte

unterzog; seine Hauptbeschäftigung nächst seinem Berufe aber war das

Studium der heiligen Tora. Trotzdem er wenig Vermögen besaß,

macht er doch dem Fürther Waisenhaus ein kleines Vermächtnis. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens". |

Die jüdische Schule steht vor der Auflösung

(1908)

Artikel in der

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. Oktober 1908:

"Nürnberg, 4. Oktober (1908). In Hagenbach bei Forchheim

(Oberfranken) besteht eine jüdische Volksschule, die gegenwärtig keinen

einzigen Schüler mehr aufweist, und ist auch keine Aussicht vorhanden,

dass sich das ändern wird. Der dortselbst endgültig angestellte

Kultusbeamte hat einen beneidens- und doch wieder höchst bedauernswerten

Posten. Der Fall ist umso schwieriger, als der Inhaber noch in den besten

Lebensjahren steht, eine reguläre Pensionierung nicht gut möglich und

anderweitige Verwendung nicht leicht denkbar ist, weil es an Stellen fehlt

und bei Besetzungen überhaupt den israelitischen Kultusgemeinden das

Präsentationswahlrecht eingeräumt ist". Artikel in der

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 9. Oktober 1908:

"Nürnberg, 4. Oktober (1908). In Hagenbach bei Forchheim

(Oberfranken) besteht eine jüdische Volksschule, die gegenwärtig keinen

einzigen Schüler mehr aufweist, und ist auch keine Aussicht vorhanden,

dass sich das ändern wird. Der dortselbst endgültig angestellte

Kultusbeamte hat einen beneidens- und doch wieder höchst bedauernswerten

Posten. Der Fall ist umso schwieriger, als der Inhaber noch in den besten

Lebensjahren steht, eine reguläre Pensionierung nicht gut möglich und

anderweitige Verwendung nicht leicht denkbar ist, weil es an Stellen fehlt

und bei Besetzungen überhaupt den israelitischen Kultusgemeinden das

Präsentationswahlrecht eingeräumt ist". |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder geht durch

Auswanderung stark zurück (1847)

Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 2. April

1847: "...Darf man sich da wundern, wenn die Auswanderungen

sich in einem Maße häufen, dass für den Bestand der Gemeinden und der

Erhaltung ihrer Bediensteten zu fürchten ist. So die Gemeinde Hagenbach

in Oberfranken, vor noch nicht langer Zeit aus einigen und fünfzig

Gemeindegliedern bestehend, dermalen nur noch circa 18 derselben

zählend."

Artikel in der Zeitschrift "Der Orient" vom 2. April

1847: "...Darf man sich da wundern, wenn die Auswanderungen

sich in einem Maße häufen, dass für den Bestand der Gemeinden und der

Erhaltung ihrer Bediensteten zu fürchten ist. So die Gemeinde Hagenbach

in Oberfranken, vor noch nicht langer Zeit aus einigen und fünfzig

Gemeindegliedern bestehend, dermalen nur noch circa 18 derselben

zählend." |

Auflösung der jüdischen Gemeinde (1934)

Bekanntmachung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juni

1934: Bekanntmachung

in der "Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung" vom 1. Juni

1934:

"Bekanntmachung über Auflösung der vereinigten Kultusgemeinden

Hagenbach-Wannbach.

Der Rat des Verbandes hat in seiner am 10. Mai 1934 zu München

stattgehabten Sitzung nach Anhörung des zuständigen Bezirksrabbinats

Bamberg auf Grund des § 28 der Verbandsverfassung beschlossen:

1. Bei den vereinigten Kultusgemeinden Hagenbach-Wannbach sind die

Voraussetzungen dafür gegeben, dass diese Kultusgemeinden als aufgelöst

anzusehen ist.

2. Die Auflösung der vereinigten Kultusgemeinden Hagenbach-Wannbach wird

als eingetreten erklärt.

Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht unter Hinweis

auf § 28 der Verbandsverfassung, laut welchem gegen den Beschluss jedem

Gemeindemitglied binnen einer Frist von einem Monat nach dieser

Bekanntmachung die Beschwere zum Landesschiedsgericht des Verbandes

zusteht. Die Beschwerdefrist beginnt mit Veröffentlichung dieser

Bekanntmachung.

München, den 17. Mai 1934. Verband Bayerischer Israelitischer

Gemeinden. Dr. Neumeyer." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Goldene Hochzeit des aus Hagenbach stammenden Isaac

Ullmann und seiner Frau Fanny geb. Heller (1901)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1901: "New

Haven. Herr Isaac Ullmann, geboren 1825 in Hagenbach, Bayern,

und dessen Frau Fanny (geb. Heller aus Dennenlohe, Bayern), feiern am

19. Mai ihre goldene Hochzeit in Brooklyn, wo die meisten ihrer Nachkommen

(sechs Kinder und zehn Enkel) wohnen. Beide erfreuen sich voller

Rüstigkeit und Gesundheit. Herr Isaac Ullmann war langjähriger

Präsident einer orthodoxen Gemeinde in New Haven; beide Ehegatten haben

einen großen Kreis von Freunden und Verwandten in allen Teilen

Amerikas." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Mai 1901: "New

Haven. Herr Isaac Ullmann, geboren 1825 in Hagenbach, Bayern,

und dessen Frau Fanny (geb. Heller aus Dennenlohe, Bayern), feiern am

19. Mai ihre goldene Hochzeit in Brooklyn, wo die meisten ihrer Nachkommen

(sechs Kinder und zehn Enkel) wohnen. Beide erfreuen sich voller

Rüstigkeit und Gesundheit. Herr Isaac Ullmann war langjähriger

Präsident einer orthodoxen Gemeinde in New Haven; beide Ehegatten haben

einen großen Kreis von Freunden und Verwandten in allen Teilen

Amerikas." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst dürfte ein Betsaal vorhanden gewesen sein

(1645 wird von einer jüdischen Hochzeit in Hagenbach berichtet). Seit 1687

gab es eine Synagoge im Schlosshof. Die Hagenbacher Juden hatten hier zwei

Kammern von der Herrschaft gemietet.

Im Januar 1726 konnte die jüdische Gemeinde ein Grundstück zur "Auferbauung

einer neuen Judenschul" kaufen. Im folgenden Jahr 1727 konnte die Synagoge

auf dem Grundstück erstellt werden. 1868 wurde sie erweitert und

renoviert. Es handelte sich um ein einstockiges Gebäude mit Bogenfenstern und

einem Rundfenster (dem nach Osten ausgerichteten Misrachfenster) über dem

Toraschrein. An die Synagoge angebaut war ein doppelstöckiges Schulhaus

mit einer Lehrerwohnung im Obergeschoss. Dieses Schulhaus war 1827 erbaut

worden. 1896 wurde das Synagogen- und Schul-Gebäude neu verputzt. Nach

Auflösung der Schule wurde das Schulgebäude von christlichen Familien bewohnt.

Nachdem die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder stark zurückgegangen war,

übernahmen die letzten drei jüdischen Familienväter Lehmann Mai, Siegfried

Pretsfelder und Siegfried Seiferheld im Juni 1924 die Synagoge und die

Schule zum Kaufpreis von 600 Goldmark. Sie verpflichteten sich, solange Juden in

Hagenbach wohnen, die Synagoge unentgeltlich für Gottesdienstes zur Verfügung

zu stellen. An Inventar waren damals noch u.a. Messingleuchter,

Toramäntel, Vorhänge (Parochot), Pultdecken usw. vorhanden.

In der NS-Zeit versuchten die Behörden, die Synagoge "auf legale

Weise" zu beseitigen und erklärten das Gebäude für baufällig. Um den

Abbruch zu verhindern, verkauften die letzten Eigentümer Synagoge und Schule am

16. September 1938 an eine christliche Familie des Dorfes. Dennoch wurden beim Novemberpogrom 1938 von SA-Leuten aus

Pretzfeld unter Beteiligung von Dorfbewohnern aus der Synagoge die noch

vorhandenen Möbel, Gerätschaften und Gemeindedokumente gestohlen und auf der

Trubachinsel außerhalb des Dorfes verbrannt. An den Übergriffen beteiligte sich auch der

Bürgermeister aus Pretzfeld. Das Niederbrennen des Gebäudes konnte verhindert

werden. Die Synagoge sollte in einen Stall verwandelt

werden, was jedoch durch die Bemühungen von Jette Mai, die zu den beim Pogrom

Verhafteten gehörte, nicht umgesetzt wurde. Schließlich wurde die Synagoge

abgebrochen und an der Stelle ein Garten angelegt. Nach Abbruch wurde am 11.

April 1939 die Errichtung einer Garteneinfriedung behördlicherseits genehmigt.

Im April 1948 wurden sieben von neun beim Novemberpogrom 1938 Beteiligten

vom Landgericht Bamberg zu Gefängnisstrafen von vier Monaten bis zu zwei Jahren

und drei Monaten verurteilt; zwei wurden freigesprochen.

Als verschollen gilt das "Hagenbacher Memorbuch", das 1737 von

Jakob ben Abraham Faes angelegt wurde. Es enthielt eine Aufzählung der Orte

religiöser Verfolgungen seit 1298 mit den Namen der Märtyrer.

Adresse/Standort der Synagoge: auf Grundstück bei Haus Nr.

37.

Fotos

(Historische Aufnahmen von Theodor Harburger: die Synagoge wurde

von ihm am 10. August 1927 fotografiert, veröffentlicht in

Theodor Harburger:

Die Inventarisation jüdischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Bayern Bd. 2

S. 243-245; neues Foto des Synagogengrundstückes von Jürgen Hanke, Kronach, Quelle: www.synagogen.info).

| Historische Aufnahmen |

|

|

|

|

|

Außenansicht der Synagoge von

Osten

mit dem Vorbau des Toraschreines |

Eingang zur

Synagoge |

Innenaufnahme, Blick über den

Schulchan (Lesepult) zum Toraschrein.

Links fällt eine Kanzel auf. |

| |

|

| |

|

|

Das Synagogengrundstück

in

der Gegenwart |

|

|

| |

Das Grundstück der ehemaligen

Synagoge

links des abgebildeten Wohnhauses |

|

| |

|

|

Hinweistafel im Ort

(Foto: Jürgen Hanke, Kronach) |

|

| |

Hinweise zum

Rabbinat und jüdischen Friedhof; der Wegweiser steht an der Schlossmauer;

beim Hinweis zum "Judenfriedhof 3,9 km" dürfte es sich um den

Friedhof in Pretzfeld

und nicht den in Hagenbach handeln, der wesentlich

näher liegt. |

| |

|

| |

|

Hinweistafel zur jüdischen

Geschichte an der Schlossmauer

(die Hinweistafel erstellt von der "Lokalen Aktionsgruppe

Kulturerlebnis Fränkische Schweiz e.V.";

Foto: Jürgen Hanke, Kronach; Aufnahmedatum 4.7.2009;

die Hinweistafel -

einschließlich der Tafel zum Schloss Hagenbach ist auch als pdf-Datei eingestellt) |

|

Text der Hinweistafel: "Das Rabbinat Hagenbach. Text der Hinweistafel: "Das Rabbinat Hagenbach.

Um ihre Einkünfte zu mehren, nehmen die Schlossherren ab 1638 immer mehr

Juden in ihren Schutz, Die Zahl der jüdischen Haushalte steigt von drei

auf 14 (1678). 1769 werden 37 Schutzjuden mit ihren Familien gezählt.

1811 lebten 205 Israeliten im Ort und bilden zeitweise sogar die

Bevölkerungsmehrheit.

Als 1658 das Landesrabbinat Bamberg gegründet wird, bestimmt man

Hagenbach zum Sitz des Kreises Gebürg. 1825 wird das Bezirksrabbinat

Hagenbach ins Leben gerufen. Der Rabbiner hielt jeden Sabbat in einer der

elf Synagogen seines Bezirks Gottesdienst und führte die Aufsicht über

die 13 jüdischen Gemeinden. Nachdem deren Zahl und Mitglieder stark

zurückgegangen waren, wird das Rabbinat 1894 förmlich

aufgelöst.

Die Existenz einer Synagoge ist für das Jahr 1653 durch das Vorhandensein

eines Judenschulmeisters nachgewiesen. Sie ist 1687 innerhalb des

Schlossareals genau zu lokalisieren. Auch eine Mikwe hat es wohl in einem

Kellergewölbe des Schlosses gegeben. 1729 errichtet die jüdische

Gemeinde ein neues Gotteshaus, das im Jahre 1868 erweitert wird. Das daran

angebaute Schulhaus ist 1910 von christlichen Mietern bewohnt, 1924

erwerben die letzten drei jüdischen Familien die Kultusgebäude und

veräußern sie 1938 an eine befreundete christliche Familie weiter.

Trotzdem verbrennen auswärtige Fanatiker in der Reichspogromnacht am 10.

November 1938 das Inventar auf der Trubachinsel vor dem Dorfe. Zwei

betagte Ehepaare, deren Häuser man verwüstet, werden abtransportiert und

kehren nie mehr in den Ort zurück. Die Synagoge wird im folgenden Jahr

abgetragen. Die vereinigte jüdische Kultusgemeinde Hagenbach-Wannbach

hatte schon 1934 zu existieren aufgehört.

Die Toten der jüdischen Gemeinden Hagenbach, Wannbach, Egloffstein,

Wiesenthau und Mittelehrenbach werden seit 1737 auf einem Flurgrundstück

500 m westlich des Dorfes bestattet, das 1783 nochmals erweitert wird. Die

letzte Beerdigung auf dem Friedhof, der die NS-Zeit praktisch unbeschadet

übersteht, findet 1934 statt. 1948 zählt man 364

Gräber.

Noch heute erinnert die bauliche Struktur des Altortes an die jüdische

Bevölkerung. Die kleinräumigen Häuser am Ortsausgang nach Pretzfeld und

gegenüber der Schlossmauern an der Straße nach Poppendorf gehen nahezu

alle auf die Ansiedlung von Juden im 17. und 18. Jahrhundert

zurück."

|

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| M. Weinberg: Das Memorbuch von Hagenbach. Frankfurt

am Main 1927. |

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die

jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979

S. 134. |

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 205-206. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 230-232.

|

| Klaus Guth (Hg.) u.a.: Jüdische Landgemeinden in Oberfranken

(1800-1942). Ein historisch-topographisches Handbuch. Bamberg 1988. zu

Hagenbach S. 172-186 (mit weiteren Quellenangaben). |

|  Georg

Knörlein: Jüdisches Leben im Forchheimer Land. Verlag Medien

und Dialog. Haigerloch 1998. S. 13-14. Georg

Knörlein: Jüdisches Leben im Forchheimer Land. Verlag Medien

und Dialog. Haigerloch 1998. S. 13-14.

|

|

"Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:

Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.

Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.

von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.

Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und

herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu. "Mehr als

Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:

Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.

Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.

von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.

Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und

herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:

Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im

Allgäu.

ISBN 978-3-98870-411-3.

Abschnitt zu Hagenbach S. 152-157 (die Forschungsergebnisse

konnten auf dieser Seite von "Alemannia Judaica" noch

nicht eingearbeitet werden). |

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Hagenbach Upper Franconia.

Jews there in the 17th century were under the protection of the nobles of the

house of Guttenberg. In the 18th century they were restricted to the cattle

trade. A synagogue was erected in 1727. The Jewish population was around 200 in

the early 19th century (over half the total) and then declined steadily. Two old

couples remained in 1938. These were arrested in November and sent to the

Forchheim jail as rioters vandalized their homes and the local synagogue.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|