|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Oberfranken"

Egloffstein (Marktgemeinde,

Kreis

Forchheim)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In dem ehemals rein ritterschaftlichen Ort Egloffstein

bestand im 18./19. Jahrhundert eine kleine jüdische Gemeinde. Ihr

Entstehung geht in die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg zurück. 1728

lebten bereits mehrere jüdische Familien am Ort - auf sechs Anwesen verteilt. In den 1790er-Jahren hatten

vier jüdische Familien einen Schutzbrief der Freiherren von und zu Egloffstein.

1810 lebten fünf

jüdische Familien am Ort, 1813 waren es acht Familien. Die höchste Zahl

jüdischer Einwohner wurde 1834 mit 30 Personen erreicht (16 männliche,

14 weibliche). 1840 wurden 27 jüdische Einwohner gezählt, 1852 noch 17. 1865

waren noch drei Familien am Ort, 1875 neun jüdische Personen, 1890 nur noch

zwei.

An jüdischen Familien bzw. gewerbetreibenden Einzelpersonen werden 1822

genannt: Loeb Isaak Teufel (Handel mit Altkleidern, Not- und Schacherhandel),

Loeb Salomon Kohnfelder (Schnittwarenhandel) Moses Salomon Kohnfelder (Spezerei-

und Schnittwarenhandel), Moses Joseph Mühlhauser (Kram-/Spezereiladen), Lea

Rauh (lebte von Handarbeiten, Stricken und Nähen), Abraham Selig Rauh (Handel

mit Geißen), Charlotte Steinberger (Handel mit Schnittwaren und alten

Kleidern), Moses Abraham Steinberger (Schmusen auf Viehmärkten, Handel mit

alten Kleidern und Schnittwaren), Jette Tregner (Handel mit Schnittwaren),

Moritz Kohnfelder (Handel mit Landesprodukten), Moses Abraham Steinhard (Vieh-

und Schnittwarenhausierhandel). Die jüdischen Familien lebten

überwiegend in armseligen Verhältnissen.

An Einrichtungen hatte die kleine Gemeinde eine "Judenschule"

(Synagoge, s.u.) in einem der jüdischen Häuser, in dem auch der Unterricht der

jüdischen Kinder abgehalten wurde.

Ein rituelles Bad (Mikwe) befand sich auf dem Grundstück mit der Flur-Nr.

63 1/2 und ist im Grundsteuerkataster von 1848 als 'Judenduckplatz' eingetragen

(Groiss-Lau S. 186). Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Pretzfeld,

später auch in Hagenbach beigesetzt. Spätestens

seit 1838 gehörte die Gemeinde zum Distriktrabbinat Hagenbach.

1865 gab es Bemühungen von Seiten des Distriktrabbinates Hagenbach, die

Gemeinde Egloffstein mit der Gemeinde in Wannbach

zusammenzulegen. Trotz des Einspruches der noch am Ort lebenden jüdischen

Familien, da der Weg nach Wannbach "über zwei Poststunden" betrage,

wurde am 2. Februar 1866 die Zusammenlegung mit Wannbach

beschlossen.

Auch nach dem Wegzug der jüdischen Familien blieben sie im Ort noch jahrzehntelang

in guter Erinnerung, da die inzwischen in Fürth lebende Frau Jeanette Kohnfelder aus Egloffstein mit ihrem

Testament vom 4. September 1888 der Gemeinde Egloffstein eine beträchtliche

Kapitalstiftung zur Armenpflege machte. Bis zur Inflationszeit fielen bedeutende

Erträge aus der Stiftung den (christlichen) Ortsarmen zu.

Von den in Egloffstein geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen ist in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Mathilde Ochs geb.

Kohnfelder (geb. 1875 in Egloffstein, später wohnhaft in Eisenach, deportiert

über Leipzig am 20. September 1942 in das Ghetto Theresienstadt, dort

umgekommen am 5. Mai 1943).

Zur Geschichte der Synagoge

Ein Betsaal (Synagoge) wie auch ein Unterrichtssaal war

in einem der jüdischen Häuser vorhanden. Die jüdische Gemeinde hatte nach

einem Bericht von 1808 die Erlaubnis, in "Männlein Juden Wittibs

Haus Schule zu halten", d.h. die Synagoge war im Haus der Witwe des Juden

Männlein. Im Pfarrbuch der Gemeinde Egloffstein wird für 1845 berichtet:

""4 Juden in Egloffstein haben eine Synagoge". Der Betsaal befand

sich im Erdgeschoss des Hauses, das aus einem Raum bestand.

1866 war die Synagoge nach Angaben der jüdischen Gemeindevertreter

inzwischen in einem "ruinös gewordenen Zustand". 300 Gulden wurden

für eine Reparatur veranschlagt. Da allerdings noch eine Schuldenlast von 150

Gulden auf dem Gebäude lag, konnten sich die drei jüdischen Familien nicht

mehr zu einer Reparatur entschließen. Das Gebäude wurde wenig später an Privatpersonen verkauft und seitdem

überwiegend als Wohnhaus

genutzt. Zeitweise (1900-1914 war ein privater Kindergarten im Raum der

ehemaligen Synagoge). Bis 1939/40 war die Toranische noch erkennbar. Damals erfolgte ein erneuter Besitzerwechsel und ein Umbau des bis dahin einräumigen Erdgeschosses.

Adresse/Standort der Synagoge: Malerwinkel

89.

Fotos

Historische Aufnahmen

(Quelle: K. Guth s.Lit. S. 150) |

|

|

| |

Das Gebäude der ehemaligen

Synagoge, die sich im

Erdgeschoss befand (Toranische noch leicht

zwischen

den Fenstern erkennbar) - Foto von 1939 |

Das Gebäude der ehemaligen

Synagoge (rechts unter der

Burg Egloffstein) - Foto von 1955 |

| |

|

| |

|

|

|

Aktuelle Fotos und

Bericht von der Eröffnung des "Kulturweges Egloffstein" am 15.

Juni 2008

(Fotos, Bericht und Informationsblatt erhalten von Michael Wirth,

Vorstand des Fremdenverkehrsvereins Egloffstein)

Die Universität Erlangen/Nürnberg hat im Auftrag der Gemeinde Egloffstein im Jahr 2003/04 unter der Leitung von

Prof. Dr. Werner Bätzing und Dr. Andreas Otto Weber einen sogenannten "Kulturweg Egloffstein" erarbeitet. In den folgenden

Jahren wurden im Ort Egloffstein und den eingemeindeten Ortsteilen etwa 60 Tafeln mit Informationen zur Geschichte der Gemeinde

aufgestellt. Unter anderem auch eine Tafel an der ehemaligen Synagoge. Am

15. Juni 2008 wurde dieser aus 5 Teilwegen bestehende Kulturweg offiziell eröffnet. Im Rahmen dieses Tages hat der

Fremdenverkehrsverein Egloffstein u.U. e.V. ein buntes Straßenfest inszeniert.

An 34 Stationen im Ort wurden Aktionen angeboten (Bogenschießen, Wäschewaschen wie früher am Waschbrunnen, Führungen durch die

historischen Felsenkeller, die Burg, das Mühlenmuseum usw.) Eine Station war auch die Synagoge. Hier wurden Fragen zum Judentum

beantwortet, und Ausstellungsstücke aus dem jüdischen Leben gezeigt. |

| |

|

|

|

Blick zum Gebäude der

ehemaligen Synagoge

|

Beim Gebäude der

ehemaligen Synagoge wurden Ausstellungsstücke aus dem

jüdischen Leben

gezeigt, u.a. Menora (siebenarmiger Leuchter), Kippa,

Tallit

(Gebetsschal), Modell einer Synagoge |

| |

|

|

|

Text

der Hinweistafel an der Synagoge: "Die ehemalige Synagoge.

Seit dem frühen Mittelalter lebten Juden auch in Franken. Erstmals 1298

kommt es in Ostfranken zu Verfolgungen, (Pogrome) besonders in den

Städten. Die Juden beginnen sich von Städten abzuwenden und in Dörfern

und Märkten anzusiedeln. Nachdem 1349 in Nürnberg eine blutige

Judenverfolgung auch das jüdische Stadtviertel (heutiger Hauptmarkt)

zerstört hatte, boten die Herren von Schlüsselberg (Burg Neideck) den

Überlebenden Schutz in ihren Orten. Damit wird erstmals die Funktion des

Adels als Schutzmacht über die Juden in der Region sichtbar. Text

der Hinweistafel an der Synagoge: "Die ehemalige Synagoge.

Seit dem frühen Mittelalter lebten Juden auch in Franken. Erstmals 1298

kommt es in Ostfranken zu Verfolgungen, (Pogrome) besonders in den

Städten. Die Juden beginnen sich von Städten abzuwenden und in Dörfern

und Märkten anzusiedeln. Nachdem 1349 in Nürnberg eine blutige

Judenverfolgung auch das jüdische Stadtviertel (heutiger Hauptmarkt)

zerstört hatte, boten die Herren von Schlüsselberg (Burg Neideck) den

Überlebenden Schutz in ihren Orten. Damit wird erstmals die Funktion des

Adels als Schutzmacht über die Juden in der Region sichtbar.

1548 übertrug Kaiser Karl V. in der sogenannten 'Reichspoliceyordnung'

der Reichsritterschaft das Judenschutzrecht. Dieses bot den Rittern die

Möglichkeit, Juden aufzunehmen und von ihnen Steuern und andere Abgaben

zu erheben. Diese bald beträchtlichen Einnahmemöglichkeiten führten

auch dazu, dass es in vielen reichsritterschaftlichen Siedlungen zu einer

Politik der Judenansiedlung kam. So findet man noch heute in vielen

ehemals reichsritterschaftlichen Orten Spuren von vergangenem jüdischen

Leben.

In Egloffstein sind jüdische Einwohner erst nach dem Dreißigjährigen

Krieg nachweisbar, während in anderen Egloffstein'schen Orten schon

früher Juden lebten. Im Urbar des Rittergutes Egloffstein von 1728 sind

sechs Anwesen mit Juden genannt. Sie lebten in erster Linie von Vieh- und

Hausierhandel. Auch in Egloffstein finden wir eine starke Abwanderung der

Juden in die aufblühenden Industriestädte wie Fürth oder nach Amerika,

bis im Jahr 1890 die letzten Juden Egloffstein verließen.

Bis 1798 fand der Gottesdienst in Privathäusern statt, dann in der

schlichten, baulich unauffälligen Synagoge. Das auch 'Judenschul'

genannte Gotteshaus war gleichzeitig Wohnung des Rabbiners und

Religionsschule. Bis 1940 konnte man an der Giebelseite noch die

Thoranische erkennen. Angesichts der Abwanderung der Juden aus Egloffstein

wurde die Synagoge bereits 1866 wieder verkauft. Das rituelle jüdische

Bad, die 'Mikwe', lag weiter oben im Markt unter Haus Nr. 44 und ist heute

verfallen. Einen eigenen Judenfriedhof besaß Egloffstein nie. Bis 1737

wurden die Egloffsteiner Juden in Pretzfeld und danach in

Hagenbach

begraben."

|

| |

|

|

|

Text

der Hinweistafel am Eingang der ehemaligen "Judengasse" (Aufgang

Burgsteig) - (Foto: Jürgen Hanke, Kronach, Aufnahme vo 4.7.2009:

"Tropfhäuser. Die sogenannten 'Tropfhäuser' sind in

Egloffstein besonders häufig anzutreffen. Sie sind typisch für die

reichsritterschaftliche Dorfentwicklung, die besonders nach dem

Dreißigjährigen Krieg darauf abzielte, möglichst viele Handwerker und

Gewerbetreibende in den Rittergütern anzusiedeln. Es handelt sich um

Klein- bzw. Kleinstanwesen mit einem verschwindend geringen Grundbesitz.

Der Begriff 'Tropfhaus' leitet sich davon ab, dass die Eigentümer eines

Grundstück nur so viel Land haben, wie unter den Tropf, also die

Regenrinne passt. Die Redensart vom 'armen Tropf' lässt sich ebenfalls so

erklären. Text

der Hinweistafel am Eingang der ehemaligen "Judengasse" (Aufgang

Burgsteig) - (Foto: Jürgen Hanke, Kronach, Aufnahme vo 4.7.2009:

"Tropfhäuser. Die sogenannten 'Tropfhäuser' sind in

Egloffstein besonders häufig anzutreffen. Sie sind typisch für die

reichsritterschaftliche Dorfentwicklung, die besonders nach dem

Dreißigjährigen Krieg darauf abzielte, möglichst viele Handwerker und

Gewerbetreibende in den Rittergütern anzusiedeln. Es handelt sich um

Klein- bzw. Kleinstanwesen mit einem verschwindend geringen Grundbesitz.

Der Begriff 'Tropfhaus' leitet sich davon ab, dass die Eigentümer eines

Grundstück nur so viel Land haben, wie unter den Tropf, also die

Regenrinne passt. Die Redensart vom 'armen Tropf' lässt sich ebenfalls so

erklären.

Alleine vier dieser kleinen Tropfhäuser liegen in der Gasse vor uns

nebeneinander. Die Gasse wurde früher Judengasse genannt, da hier

- v.a. im 19. Jahrhundert - jüdische Einwohner Egloffsteins wohnten. Aber

diese wohnten nicht für sich, sondern neben den anderen Einwohnern

Egloffsteins, die auch nur Tropfhäuser hatten. Typisch für die

Tropfhäuser war zudem, dass die Bewohner sehr oft

wechselten.

1848 finden wir in den vier nebeneinanderliegenden Tropfhäusern der vor

uns in dieser Gasse die Witwe des Jakob Tuchner (geborene Kohnfelder),

daneben Johann Albert, daneben Löw Salomon Kohnfelder und daneben Johann

Hübschmann. Die Namen lassen also deutlich die gemischten

Wohnverhältnisse zwischen Juden und Christen

erkennen..."

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

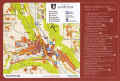

| Flyer mit

Informationen und Karte zum Tag der Eröffnung des "Kulturweges

Egloffstein" am 15. Juni 2008 |

| |

|

|

Das Gebäude der ehemaligen

Mikwe

(Haus Nr. 44)

(Foto: Jürgen Hanke, Kronach) |

|

|

|

Die noch in dem Gebäude

befindliche Mikwe ist in einem verfallenen Zustand |

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 203. |

| Klaus Guth (Hg.) u.a.: Jüdische Landgemeinden in Oberfranken

(1800-1942). Ein historisch-topographisches Handbuch. Bamberg 1988. zu

Egloffstein S. 144-152. (mit weiteren Quellenangaben). |

| Eva Groiss-Lau: Jüdisches Kulturgut auf dem Land.

München / Berlin 1995 (zur Mikwe S. 186). |

|  Georg

Knörlein: Jüdisches Leben im Forchheimer Land. Verlag Medien

und Dialog. Haigerloch 1998. S. 7. Georg

Knörlein: Jüdisches Leben im Forchheimer Land. Verlag Medien

und Dialog. Haigerloch 1998. S. 7. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|