|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Stadtkreis Frankfurt am Main"

Bergen

(Bergen-Enkheim, Stadt Frankfurt am Main)

mit Fechenheim (Stadt Frankfurt am Main)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

Im

Bereich von Bergen, Enkheim und Bischofsheim (heute Maintal-Bischofsheim)

lebten Juden bereits im Mittelalter. 1331 wird "Moyses de Enkeym" genannt, 1344 lässt Sanewel (Samuel) von Bischofsheim die Gewährung eines

Darlehens in die Frankfurter Gerichtsbücher eintragen. Es ist nicht ganz

sicher, aber wahrscheinlich, dass dieses Bischofsheim genannt ist. Für Bergen

liegt eine erste indirekte Erwähnung aus dem 15. Jahrhundert vor, als der Jude

Burghardt von Bergen 1437 in Babenhausen aufgenommen wurde.

Die

Entstehung der neuzeitlichen jüdischen Gemeinde geht auf das 17./18. Jahrhundert zurück. 1680

wird der Jude Aron in Bergen genannt, 1686 Itzig zu Bergen, der sich im

Pferdehandel betätigte. 1736 und 1754

lebten in Bergen je 85, in Bischofsheim zehn jüdische Einwohner. Im

gesamten 18. und 19. Jahrhundert betrug der Anteil der jüdischen Bevölkerung

in

Bergen zwischen 8 und

10 % der Gesamtbevölkerung. Die jüdischen Familien lebten zunächst

fast ausschließlich vom Handel mit Vieh und Waren. Seit der Mitte des 19.

Jahrhundert haben mehrere von ihnen Ladengeschäfte und Handlungen eröffnet.

Einige hatten auch Handwerksberufe erlernt. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es

in Bergen mehrere jüdische Viehhändler, Pferdehändler, Getreidehändler,

Schuh- und Textilwarenhändler sowie acht bis neun Metzger. Acht bis 10

Portefeuiller stellten zuhause Taschen usw. für die Offenbacher

Lederwarenfabriken her. An Geschäften gab es auch Spielwaren- und Küchengeräte-Läden

sowie eine Likör- und Spirituosenfabrik, die jüdischen Kaufleuten gehörten.

Die jüdischen Familien lebten vor allem im Bereich um das Rathaus

beziehungsweise die Marktstraße. Die höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde 1890

mit 246 Personen erreicht.

An

Einrichtungen der Gemeinde gab es bis 1853 ein jüdisches Gemeindezentrum in der früheren

Rathausgasse mit Betsaal (s.u.), Schule und Wohnung des Lehrers/Vorbeters sowie

ein Friedhof (ab 1924 neuer

Friedhof). Die jüdische

Konfessionsschule (Elementarschule) wurde 1844 in das Schulgebäude der

ehemaligen unierten Schule (Rathausgasse 4) verlegt. Nach 1853 war die Schule im

Synagogengebäude in

der Erbsengasse. Die jüdische Konfessionsschule bestand noch bis 1924, als sie

nur noch von sechs Schülerinnen und Schülern besucht wurde. Es gab

verschiedene jüdische Vereine, insbesondere die Israelitische ältere

Männerkrankenkasse,

die Israelitische jüngere Männerkrankenkasse, der Verein für Gegenseitigkeit

(Ziele Unterstützung Hilfsbedürftiger und Bestattungswesen),

der Israelitische Frauenverein (Ziele: Unterstützung Hilfsbedürftiger,

Gesellschaft), der Freundschaftsclub. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk

Hanau.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Siegfried Hahn

(geb. 1.2.1893 in Fechenheim, gef. 19.8.1917),

David Hess (geb. 1.4.1882 in Bergen, gef. 30.6.1918), Julius Hess (geb.

12.12.1894 in Bergen, gef. 30.7.1918), Salli Hess (geb. 9.2.1888, gef.

20.5.1915), Siegfried Hess I (geb. 23.10.1885 in Bergen, gef. 20.4.1916),

Gefreiter Siegfried Heß II (geb. 27.1.1889 in Bergen, gef. 25.11.1918), Max

Levi (geb. 10.5.1885 in Bergen, gef. 17.5.1915), Siegfried Levi I (geb.

28.7.1893, gef. 11.6.1915).

Nach dem Ersten Weltkrieg, als neben den in Enkheim wohnenden jüdischen

Personen auch diejenigen in Fechenheim zur Gemeinde Bergen gehörten (1932 waren

dies in den beiden Orten zusammen 45 Personen), nannte sich die Gemeinde

zeitweise "Jüdische Gemeinde Bergen-Fechenheim".

Um 1925, als

etwa 200 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (ca. 2,85 % von ca. 7.000

Einwohnern) waren die Vorsteher der Gemeinde Moses Hirsch und Oscar Wolf. Als

Lehrer, Kantor und Schochet war (bereits seit 1902, siehe Bericht unten) Emanuel Heinemann angestellt (auch 1932). 1932

waren die Vorsteher Julius Straus und Adolf Hess.

Nach

1933

ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder (1933: 145 Personen) auf Grund der

zunehmenden Entrechtung und der Repressalien weggezogen (insbesondere nach

Frankfurt)

beziehungsweise ausgewandert (insbesondere USA). Die

Boykottmaßnahmen trafen u.a. den Arzt Dr. Rudolf Freudenberger (1933-38 letzter

Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, vgl. Presseartikel unten; Gedenktafel am

Wohnhaus, Informationen unten), aber auch alle anderen überwiegend in

der Markstraße befindlichen jüdischen Geschäfte: 21 von ihnen mussten bis 21

geschlossen beziehungsweise arisierte werden, neun weitere bis Dezember 1938. Beim

Novemberpogrom

1938 wurden die Synagoge demoliert (s.u.), zahlreiche jüdische Wohnungen überfallen

und geplündert, die Bewohner misshandelt. Ein Großteil der jüdischen Männer

wurde in so genannte "Schutzhaft" genommen und in das KZ Buchenwald verschleppt.

auch 1939/40 kam es immer wieder

zu Misshandlungen jüdischer Personen und Überfällen auf jüdische Häuser.

Die jüdischen Familien mussten gemeinsam in so genannte Judenhäuser ziehen.

Diejenigen, die nicht auswandern konnten, wurden im Mai und September 1942 von

Bergen aus deportiert.

Von

den in Bergen geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem):

a)

Von Frankfurt aus deportierte Personen, die ihren Wohnsitz ehemals in Bergen

hatten: Katinka

Altheimer (1883), Sophie Altheimer (1869), Bernhard Appel (1875), Frieda Appel

geb. Schönthal (1876), Berta Aumann geb. Östreich (1913), Chlothilde Aumann

(1899), Jossy Aumann (1941), Judis Aumann (1940), Sally Aumann (1897), Mathilde

(Tilda) Bachheimer geb. Schatzmann (1873), Helga Bing (1926), Rosa Bing geb.

Dach (1889), Siegfried Bing (1886), Röschen Cahn geb. Rosenthal (1860), Moritz

Fuld (1886), Gustav Goldschmidt (1873), Tilli Goldschmidt geb. Stern (1884),

Jacob Grodteczinsky (geb. ?), Mina Grodteczinsky geb. Stern (1888),

Frieda Grünebaum (geb. ?), Johanna Grünebaum geb. Hahn (1870), Rebekka

Grünebaum (1898), Sally Grünebaum (1891), Ida

Gutenstein geb. Wolf (1855), Gustav Hahn (1873), Jacob Hahn (1872), Johanna Hahn

geb. Ehrmann (1875), Johanna Hahn geb. Strauss (1876), Johanna Hahn geb.

Strahlheim (1909), Ludwig Hahn (1904), Melina Hahn geb. Frank (1884), Sally Hahn

(1893), Sigmund Hahn (1878), Moritz Hess (1859), Betty Hirsch geb. Reis (1864),

Fina Hirsch (1889), Fredericke Hirsch geb. Stock (1900), Friedrich Nathan Hirsch

(1888), Harro Heinz Hirsch (1919), Heinrich Hirsch (1889), Hermann Hirsch

(1889), Jona Hirsch (1902), Max Hirsch (1874), Rosa Hirsch geb. Grünebaum

(1892), Selma Hirsch (1872), Betty Lehmann geb. Jakob (1875), Greta Lichtenstein

geb. Dach (1890), Sara Linz geb. Fuld (1886), Rosa Löwenthal (1884), Johannette

Marx geb. Hess (1882), Erna Mayer geb. Kahn (1898), Bella Nachmann (1906),

Johanna Nathan geb. Hahn (1873), Salomon Nathan (1872), Bertha Rosenthal geb.

Hirsch (1876), Mina Rosenthal geb. Schott (1872), Simon Rosenthal (1864),

Karoline Rothschild geb. Rosenthal (1863), Julius Schott (1869), Frieda Stadel

geb. Hirsch (1872), Fanny Stern

geb. Strauss (1873), Julius Stern (1884), Antonie Strauss geb. Stern (1874),

Julius Strauß (1882), Dora Strauß geb. Hess (1887), Fritz Tannenwald (1924),

Isidor Tannenwald (1885).

b)

Von Bergen aus deportierte Personen:

Henny

Ehrmann geb. Hahn (1893), Leopold Ehrmann (1881), Bella Grünebaum (1901), Emma

Grünebaum geb. Wetterhahn (1875), Emma Hahn geb. Rosenberg (1897), Frieda Hahn

(1903), Jenny Hahn (1905), Karoline Hahn geb. Grünebaum (1868), Hermann Hahn

(1888), Henriette (Jettchen) Hess geb. Strauss (1881), Klara Hess (1883),

Johanna Hess geb. Morgenthau (1859), Nathan Hess (1878), Paula Hess (1895),

Siegfried Heß (1881), Frieda Hirsch geb. Hirsch (1896), Jettchen Hirsch geb. Kaufmann (1863), Joachim

Hirsch (1929), Johanna Hirsch (1887), Otto Hirsch (1901), Wilhelm Hirsch (1890),

Emil Levi (1883), Sophie Levi geb. Löb (1886), Ella Seligmann geb. Brückheimer

(1876), Meier Seligmann (1872), Adolf Stern (1870), Emma Strauss geb. Nussbaum

(1882), Minna Weil geb. Hess (1890), Richard Weil (1930), Walter Siegfried Weil

(1928).

2006 bis 2009 wurden in Bergen-Enkheim "Stolpersteine" für die Opfer der

NS-Zeit verlegt: siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Frankfurt-Bergen-Enkheim

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

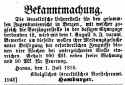

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und Schächters 1878 / 1902

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1878: "Bekanntmachung. Die

israelitische Lehrerstelle für den gesamten Jugendunterricht in Bergen,

mit welcher zugleich die Vorsängerstelle in der dasigen Synagoge

verbunden ist, wird mit dem 1. August diesen Jahres vakant. Bewerber um

dieselbe wollen ihre Meldungsgesuche unter Beifügung der erforderlichen

Zeugnisse binnen vier Wochen bei unterzeichneter Stelle einreichen. Gehalt

900 Mark neben freier Wohnung und 90 Mark für Feuerung. Hanau, den 1.

Juli 1878. Königliches israelitisches Vorsteheramt. Hamburger". Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Juli 1878: "Bekanntmachung. Die

israelitische Lehrerstelle für den gesamten Jugendunterricht in Bergen,

mit welcher zugleich die Vorsängerstelle in der dasigen Synagoge

verbunden ist, wird mit dem 1. August diesen Jahres vakant. Bewerber um

dieselbe wollen ihre Meldungsgesuche unter Beifügung der erforderlichen

Zeugnisse binnen vier Wochen bei unterzeichneter Stelle einreichen. Gehalt

900 Mark neben freier Wohnung und 90 Mark für Feuerung. Hanau, den 1.

Juli 1878. Königliches israelitisches Vorsteheramt. Hamburger". |

| |

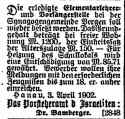

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1902: "Die erledigte

Elementarlehrer- und Vorsängerstelle bei der Synagogengemeinde Bergen soll

wieder besetzt werden. Das Grundgehalt beträgt bei freier Wohnung Mark

1200, der Einheitssatz der Alterszulage Mark 150.- Für Heizung des

Schullokals wird eine Entschädigung von Mark 85,71 gewährt. Bewerber

wollen ihre Meldungen mit den erforderlichen Zeugnissen bis zum 18. dieses

Monats anher einreichen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. April 1902: "Die erledigte

Elementarlehrer- und Vorsängerstelle bei der Synagogengemeinde Bergen soll

wieder besetzt werden. Das Grundgehalt beträgt bei freier Wohnung Mark

1200, der Einheitssatz der Alterszulage Mark 150.- Für Heizung des

Schullokals wird eine Entschädigung von Mark 85,71 gewährt. Bewerber

wollen ihre Meldungen mit den erforderlichen Zeugnissen bis zum 18. dieses

Monats anher einreichen.

Hanau, 3. April 1902.

Das Vorsteheramt der

Israeliten: Dr. Bamberger." |

25-jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Emanuel

Heinemann (1927)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1927:

"25-jähriges Dienstjubiläum. Am 16. Juni waren es 25 Jahre, dass

Herr Lehrer Emanuel Heinemann von der Regierung in Kassel als Lehrer an

der israelitischen Volksschule in Bergen bei Frankfurt am Main angestellt

worden war. Die Gemeinde ließ es sich nicht nehmen, ihrer Anhänglichkeit

an ihren Lehrer und Kultusbeamten durch eine würdige Feier in der

Synagoge Ausdruck zu verleihen. Die ganze Gemeinde und viele Ehrengäste

versammelten sich in dem herrlich geschmückten Gotteshause. Herr Kantor

J. B. Levy begrüßte den Jubilar mit dem Vortrage des Japhetschen 'Boruch

habo'. Hierauf widmete der Gemeindeälteste Herr Julius Strauß dem

Gefeierten im Namen der Gemeinde herzliche Worte des Dankes und der

Anerkennung. Nach dem Minchagebet bestieg Herr Provinzialrabbiner Dr.

Gradenwitz - Hanau die Kanzel und feierte in groß angelegter Festrede im

Anschluss an die Sidroh den Jubilar als den Helden, der Kaleb gleich sich

von dem größten Teil seiner Genossen unterschied, 'weil ein anderer

Geist in ihm war und er ganz erfüllt war mir nach.' Er rühmte die

schönen Erfolge des Lehrers und wünschte ihm Frische des Geistes und

Gesundheit des Körpers für ein rüstiges Weiterschaffen im Dienste

seiner Gemeinde und des Judentums. Herr Kreisvorsteher Dr. Koref - Hanau

überbrachte die Glückwünsche des Vorsteheramtes der Israeliten zu Hanau

in längeren Ausführungen und wie auf das friedvolle Verhältnis hin, wie

es stets in Bergen zwischen Lehrer und Gemeinde in vorbildlicher Weise

herrschte. Herr Lehrer Sulzbacher - Hanau übermittelte im Anschlusse an

Worte der Sidroh dem Freund und Kollegen Gruß und Glückwunsch des

Vereins israelitischer Lehrer im Bezirk Kassel. Mit sichtlicher Rührung

nahm Herr Heinemann die Huldigung seiner früheren Schüler und Schülerinnen,

ausgesprochen von Fräulein Johanna Appel. Der Jubilar bestieg nun selbst

die Kanzel, um einen Rückblick zu werfen auf das Vierteljahrhundert

seiner Wirksamkeit und seine Rede in Worte des Dankes für die ihm

zahlreich erwiesenen Aufmerksamkeiten ausklingen zu lassen. Nach dem

Vortrage des 'Zadik katomor jifroch' durch Herrn Kantor Levi

versammelten scih Ehrengäste und Gemeindeälteste im Hause des Jubilars

zu einer familiären Feier, wobei noch Herr Lehrer Weingarten - Hanau dem

Kollegen seinen Glückwunsch aussprach. So war eine echt jüdische Feier

gefeiert worden, die alle Beteiligten mit voller Befriedigung und

bleibender Erinnerung erfüllte. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli 1927:

"25-jähriges Dienstjubiläum. Am 16. Juni waren es 25 Jahre, dass

Herr Lehrer Emanuel Heinemann von der Regierung in Kassel als Lehrer an

der israelitischen Volksschule in Bergen bei Frankfurt am Main angestellt

worden war. Die Gemeinde ließ es sich nicht nehmen, ihrer Anhänglichkeit

an ihren Lehrer und Kultusbeamten durch eine würdige Feier in der

Synagoge Ausdruck zu verleihen. Die ganze Gemeinde und viele Ehrengäste

versammelten sich in dem herrlich geschmückten Gotteshause. Herr Kantor

J. B. Levy begrüßte den Jubilar mit dem Vortrage des Japhetschen 'Boruch

habo'. Hierauf widmete der Gemeindeälteste Herr Julius Strauß dem

Gefeierten im Namen der Gemeinde herzliche Worte des Dankes und der

Anerkennung. Nach dem Minchagebet bestieg Herr Provinzialrabbiner Dr.

Gradenwitz - Hanau die Kanzel und feierte in groß angelegter Festrede im

Anschluss an die Sidroh den Jubilar als den Helden, der Kaleb gleich sich

von dem größten Teil seiner Genossen unterschied, 'weil ein anderer

Geist in ihm war und er ganz erfüllt war mir nach.' Er rühmte die

schönen Erfolge des Lehrers und wünschte ihm Frische des Geistes und

Gesundheit des Körpers für ein rüstiges Weiterschaffen im Dienste

seiner Gemeinde und des Judentums. Herr Kreisvorsteher Dr. Koref - Hanau

überbrachte die Glückwünsche des Vorsteheramtes der Israeliten zu Hanau

in längeren Ausführungen und wie auf das friedvolle Verhältnis hin, wie

es stets in Bergen zwischen Lehrer und Gemeinde in vorbildlicher Weise

herrschte. Herr Lehrer Sulzbacher - Hanau übermittelte im Anschlusse an

Worte der Sidroh dem Freund und Kollegen Gruß und Glückwunsch des

Vereins israelitischer Lehrer im Bezirk Kassel. Mit sichtlicher Rührung

nahm Herr Heinemann die Huldigung seiner früheren Schüler und Schülerinnen,

ausgesprochen von Fräulein Johanna Appel. Der Jubilar bestieg nun selbst

die Kanzel, um einen Rückblick zu werfen auf das Vierteljahrhundert

seiner Wirksamkeit und seine Rede in Worte des Dankes für die ihm

zahlreich erwiesenen Aufmerksamkeiten ausklingen zu lassen. Nach dem

Vortrage des 'Zadik katomor jifroch' durch Herrn Kantor Levi

versammelten scih Ehrengäste und Gemeindeälteste im Hause des Jubilars

zu einer familiären Feier, wobei noch Herr Lehrer Weingarten - Hanau dem

Kollegen seinen Glückwunsch aussprach. So war eine echt jüdische Feier

gefeiert worden, die alle Beteiligten mit voller Befriedigung und

bleibender Erinnerung erfüllte.

Nachwort der Schriftleitung: Im Namen des Bundes gesetzestreuer Lehrer

entbieten wir unserem lieben Kollegen und treuen Mitgliede herzlichen

Glückwunsch und 'Glückauf zum Goldenen Jubiläum!'". |

Aus dem jüdischen

Gemeinde- und Vereinsleben

Feier zum 100. Geburtstag des Wohltäters Sir Moses

Montefiori in Bergen (1884)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

3.

November 1884: "Im Bade Kissingen

hielt Herr Distrikts-Rabbiner Bamberger eine weihevolle Festrede (sc. aus

Anlass des 100. Geburtstages von Sir Moses Montefiore); die Gemeinde

sandte ein Beglück-Wünschungstelegramm an den Jubilar.- Sämtliche

Rabbiner Unterfrankens, sowie Vorstand und Kuratoren der

Lehrerbildungsanstalt zu Würzburg richteten eine Adresse an den

allverehrten Sir Moses. – Ähnliches wird uns aus Bergen bei

Langen (Großherzogtum Hessen) berichtet, wo Herr Lehrer Strauß alle

Herzen durch seinen Vortrag erfreute und erbaute." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

3.

November 1884: "Im Bade Kissingen

hielt Herr Distrikts-Rabbiner Bamberger eine weihevolle Festrede (sc. aus

Anlass des 100. Geburtstages von Sir Moses Montefiore); die Gemeinde

sandte ein Beglück-Wünschungstelegramm an den Jubilar.- Sämtliche

Rabbiner Unterfrankens, sowie Vorstand und Kuratoren der

Lehrerbildungsanstalt zu Würzburg richteten eine Adresse an den

allverehrten Sir Moses. – Ähnliches wird uns aus Bergen bei

Langen (Großherzogtum Hessen) berichtet, wo Herr Lehrer Strauß alle

Herzen durch seinen Vortrag erfreute und erbaute."

|

60-jähriges Jubiläum der Israelitischen Männerkrankenkasse (1890)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1890: "Bergen bei

Frankfurt am Main. Am 19. vorigen Monats beging die hiesige ältere Männerkrankenkasse

zur Erinnerung ihres 60jährigen Bestehens und zum Andenken an die durch

Anregung ihres derzeitigen ersten Vorstehers, des Herrn Lazarus Heß

vollzogene Reorganisation des Vereins eine Feier, deren herrlicher Verlauf

auch weiteren Kreisen mitgeteilt zu werden verdient. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. März 1890: "Bergen bei

Frankfurt am Main. Am 19. vorigen Monats beging die hiesige ältere Männerkrankenkasse

zur Erinnerung ihres 60jährigen Bestehens und zum Andenken an die durch

Anregung ihres derzeitigen ersten Vorstehers, des Herrn Lazarus Heß

vollzogene Reorganisation des Vereins eine Feier, deren herrlicher Verlauf

auch weiteren Kreisen mitgeteilt zu werden verdient.

Nach Abhaltung des Jom Kippur Katan

in der Synagoge, versammelten sich von den 65 Mitgliedern des Vereins 55

im Saale des Gasthauses zur schönen Aussicht, um nach Vorlesung und

geschehener Unterschrift der neuen Statuten ein gemeinschaftliches Mahl

einzunehmen. An den Toast auf Herrn Raphael Heß I., der bereits an der

Wiege des Vereins gestanden und welcher durch Unwohlsein verhindert war,

dem Feste beizuwohnen, schloss sich eine Reihe von Reden und Toasten an.

Der Geist der Eintracht rief eine gehobene Stimmung hervor, in welcher der

größte Teil der Festgäste bis über Mitternacht hinaus zusammen

verblieb. Es seien noch hier als Beweis, dass auch in unserer Gemeinde der

Wohltätigkeitssinn schöne Blüten treibt, einige Notizen über das

Vereinswesen angebracht. Es bestehen dahier noch eine jüngere Männer-

und Frauenkasse, ein Zweigverein des deutsch-israelitischen Kinderheimes

und ein erst neu gegründeter ‚Verein zur Gegenseitigkeit’, dessen

Mitglieder sich die Aufgabe gesteckt, bei Krankheits- und Todesfällen die

Pflichten des Gemilut Chesed

(Wohltätigkeit) zu handhaben. H. Ehrmann." |

Jüdische Volksversammlung in Bergen auf Veranlassung

des "Frankfurter Zionistischen Vereins" (1907)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 3. Mai 1907: "Bergen bei Frankfurt. Am Sonntag, den 28.

April, fand auf Veranlassung des 'Frankfurter Zionistischen Vereins' eine

jüdische Volksversammlung in Bergen statt, der ungefähr die Hälfte der

dortigen jüdischen Einwohner beiwohnte. Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 3. Mai 1907: "Bergen bei Frankfurt. Am Sonntag, den 28.

April, fand auf Veranlassung des 'Frankfurter Zionistischen Vereins' eine

jüdische Volksversammlung in Bergen statt, der ungefähr die Hälfte der

dortigen jüdischen Einwohner beiwohnte.

Herr Dr. J. Feuchtwanger eröffnete mit einigen einleitenden Worten

die Versammlung und erteilte Herrn Rechtsanwalt Dr. S. Schwarzschild

das Wort zu dem Thema: Wie ist die Lage der Juden zu verbessern? In

formvollendeter Weise entledigte sich der Referent in einstündigem

Vortrage seiner Aufgabe und resümierte seine Ausführungen dahin, dass

nur durch den Zionismus eine Gesundung und vollständige Heilung des

jüdischen Volkslebens zu ermöglichen sei und empfahl allen Anwesenden in

warmen beredten Worten den Anschluss an die zionistische

Organisation.

In die Debatte griff mehrmals Herr Lehrer Heinemann aus Bergen ein,

der es mit seiner religiösen Überzeugung nicht vereinbaren kann, einer

Partei beizutreten, die in einem Lande, auf dem der Fluch liege, eine neue

jüdische Heimstätte schaffen will. Ihm traten die Herren Dr.

Feuchtwanger und Goitein entgegen, die aus einer Reihe von

Prophetenstellen überzeugend nachwiesen, wie hoch das Gebot in Palästina

zu arbeiten, einzuschätzen sei. Den Ausführungen dieser Herren, die von

dem Referenten und den Herren Hirsch und Sondheimer

wirkungsvoll unterstützt wurden, gelang es, die Beweisgründe des Herrn

Lehrer Heinemann gegen den Zionismus zu entkräften und eine verhältnismäßig

große Reihe von Schekelzahlern in Bergen zu gewinnen. Die Versammlung

fand erst gegen 11 Uhr ihr Ende." |

Berichte zu einzelnen Personen

aus der Gemeinde

Todesstrafe gegen den Mörder von Herrn Hamburger

aus Bergen (1872)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1872: "Frankfurt

am Main. Unsere Leser werden sich des in vorigem Winter in Frankfurt

am Main an einem israelitischen Handelsmann verübten schrecklichen

Raubmordes erinnern. In einem der belebtesten Stadtteile, in dem Hausgange

eines besuchten Wirtshauses, wurde am hellen, lichten Tage in der

Mittagsstunde der 67-jährige Hamburger aus Bergen bei Frankfurt

ermordet und beraubt. Der Mörder, namens Völker, stand am verflossenen

Pessach-Feste vor den Assisen, wurde von den Geschworenen schuldig

befunden und in Folge dessen von dem Gerichtshofe zum Tode verurteilt.

In Rumänien wäre er sicherlich freigesprochen worden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Mai 1872: "Frankfurt

am Main. Unsere Leser werden sich des in vorigem Winter in Frankfurt

am Main an einem israelitischen Handelsmann verübten schrecklichen

Raubmordes erinnern. In einem der belebtesten Stadtteile, in dem Hausgange

eines besuchten Wirtshauses, wurde am hellen, lichten Tage in der

Mittagsstunde der 67-jährige Hamburger aus Bergen bei Frankfurt

ermordet und beraubt. Der Mörder, namens Völker, stand am verflossenen

Pessach-Feste vor den Assisen, wurde von den Geschworenen schuldig

befunden und in Folge dessen von dem Gerichtshofe zum Tode verurteilt.

In Rumänien wäre er sicherlich freigesprochen worden." |

Kaufmann Leopold Hirsch wird erster Vorsitzender des

Kriegervereins (1907)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 8. März 1907: "Bergen bei Frankfurt am Main. Zum ersten

Vorsitzenden des hiesigen Kriegervereins wurde der Kaufmann

Leopold Hirsch, ein Veteran von 1870, fast mit Stimmeneinheit (nur

drei Stimmen fielen aus) gewählt, was umso bemerkenswerter ist, als unter

den 130 Mitgliedern des Vereins nur vier Juden sind und Bergen früher

eine Hochburg des antisemitischen Dr. Böckel gewesen

ist." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 8. März 1907: "Bergen bei Frankfurt am Main. Zum ersten

Vorsitzenden des hiesigen Kriegervereins wurde der Kaufmann

Leopold Hirsch, ein Veteran von 1870, fast mit Stimmeneinheit (nur

drei Stimmen fielen aus) gewählt, was umso bemerkenswerter ist, als unter

den 130 Mitgliedern des Vereins nur vier Juden sind und Bergen früher

eine Hochburg des antisemitischen Dr. Böckel gewesen

ist." |

Diamantene Hochzeit von Lazarus Heß und seiner Frau

(1908)

Meldung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 13. März

1908: "Bergen bei Frankfurt am Main. Das Lazarus Heß'sche

Ehepaar feierte die Diamantene Hochzeit." Meldung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 13. März

1908: "Bergen bei Frankfurt am Main. Das Lazarus Heß'sche

Ehepaar feierte die Diamantene Hochzeit." |

Zum Tod von Leopold Herz, Bergen (gest. 1925 in Gelnhausen)

|

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Oktober 1925: "Gelnhausen,

7. Oktober (1925). ... Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Oktober 1925: "Gelnhausen,

7. Oktober (1925). ...

Acht Tage später, am 2. Tag von Sukkot (= Sonntag, 4. Oktober 1925)

betteten wir an seine Seite das älteste männliche Mitglied unserer

Kehillo, Leopold Herz, Bergen, der einer alteingesessenen

gutjüdischen hiesigen Familie entstammte. Plötzlich, ohne vorheriges

Kranksein, ereilte ihn mitten in der Unterhaltung im Hause eines seiner

Schwiegersöhne im Alter von 79 Jahren am Rüsttage des Laubhüttenfestes

der Tod. In ihm verliert unsere Gemeinschaft ebenfalls einen Mann, der

für die Erhaltung des Kultus in traditionellem Sinne nach bestem Können

bestrebt war, der Pflege jüdischen Geistes Interesse entgegenbrachte und

über den religiösen Abfall der Jugend häufig Worte der Klage und des

Tages fand. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens."

|

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige von Moritz Hirsch (1898)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1898: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September 1898:

"Haushälterin gesetzten Alters, per sofort gesucht.

Moritz Hirsch, Bergen bei Frankfurt am

Main." |

Anzeige von Metzgermeister Adolf Stern (1904)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Mai

1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Mai

1904:

"Metzger-Lehrling.

Suche per sofort einen kräftigen Jungen, aus guter Familie. Derselbe

kann sich in Rinds- und Kälbermetzgerei gründlich ausbilden. Samstags

geschlossen.

Adolf Stern, Bergen bei Frankfurt am Main." |

Verlobungsanzeige von Mally Adler und Dr. Rudolf

Freudenberger (1923)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923: "Gott

sei gepriesen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923: "Gott

sei gepriesen.

Mally Adler - Dr. med. Rudolf Freudenberger.

Verlobte.

Heubach / Schüchtern -

Bergen - Frankfurt am Main /

Thüngen.

7. Elul 5683" (= 19. August 1923). |

| Hinweis: Hochzeitsanzeige und weitere

Informationen auf der Seite zu Thüngen. |

Verlobungsanzeige von Lea Hirsch und Dr. Julius

Heinemann (1930)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai 1930:

"Gott sei gepriesen.

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Mai 1930:

"Gott sei gepriesen.

Lea Hirsch - Dr. jur. Julius Heinemann. Rechtsanwalt.

Verlobte. Lohr am Main - Fulda

/ Bergen. 1. Siwan (= 28. Mai 1930)". |

Zur Geschichte der Synagoge

Eine erste Synagoge wurde vermutlich bereits 1603/04 erbaut. Diese

erste "Judenschule" befand sich in einem Gebäude in der früheren

Rathausgasse (heute: Am Berger Spielhaus), die im Volksmund auch "Rewwesgaß" hieß:

hier wohnte der Rabbiner = Rewwe. Wo er wohnte, war zugleich die Schule und im

Oberstock ein Bet- und Versammlungssaal.

Mitte des 19. Jahrhunderts war die erste Synagoge zu klein und nicht mehr den

Ansprüchen der Zeit gewachsen. Die Gemeinde entschloss sich zum Neubau einer

Synagoge, die 1854 feierlich eingeweiht werden konnte.

1894 konnte das 40-jährige Bestehen des Synagoge festlich

begangen werden.

Bergen,

9. Oktober (Jubiläum der israelitischen Gemeinde). Am 1. Oktober waren es 40* Jahre, dass die hiesige Synagoge ihrer Bestimmung übergeben wurde. Von der

Synagogengemeinde wurde deshalb dieser Tag festlich begangen. Am Freitag Abend

fand eine religiöse, sowie eine unterhaltende Vorfeier statt. Nach einem am

Samstag abgehaltenen Frühgottesdienst erfolgte um 9 Uhr die feierlich

Überbringung einer neuen Sefer Tora, deren Einweihung mit dem Feste verbunden

war, vom Schullokal nach dem Oron-Hakodesch (Toraschrein), wo unter den

üblichen Zeremonien die alten Torarollen aus- und die neuen eingehoben wurden.

Ein Gebet für den Landesfürsten wurde gesprochen. Die Festpredigt hielt Herr

Grünebaum. Ein Chorgesang beschloss die Feier. Abends fand ein gut besuchter

Ball in den Sälen des Gasthauses "Zur schönen Aussicht" statt.

Bergen,

9. Oktober (Jubiläum der israelitischen Gemeinde). Am 1. Oktober waren es 40* Jahre, dass die hiesige Synagoge ihrer Bestimmung übergeben wurde. Von der

Synagogengemeinde wurde deshalb dieser Tag festlich begangen. Am Freitag Abend

fand eine religiöse, sowie eine unterhaltende Vorfeier statt. Nach einem am

Samstag abgehaltenen Frühgottesdienst erfolgte um 9 Uhr die feierlich

Überbringung einer neuen Sefer Tora, deren Einweihung mit dem Feste verbunden

war, vom Schullokal nach dem Oron-Hakodesch (Toraschrein), wo unter den

üblichen Zeremonien die alten Torarollen aus- und die neuen eingehoben wurden.

Ein Gebet für den Landesfürsten wurde gesprochen. Die Festpredigt hielt Herr

Grünebaum. Ein Chorgesang beschloss die Feier. Abends fand ein gut besuchter

Ball in den Sälen des Gasthauses "Zur schönen Aussicht" statt.

*) im Artikel steht fälschlicherweise 50 Jahre. |

1929 wurde das 75jährige Bestehen der Synagoge feierlich

gegangen.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1929:

"Jubiläumsfeier in Bergen. Das 75-jährige Bestehen der hiesigen

Synagoge war der Anlass zu einer Feier, die in den Annalen der

hiesigen Gemeinde einzig dasteht. Nachdem am Freitagabend und Schabbatmorgen

feierliche Gottesdienste stattgefunden hatten, bei welcher Lehrer

Heinemann Bedeutung und Zweck eines Gotteshauses und des Gebetes in

längerer Ausführung würdigte, fand am Sonntagnachmittag die offizielle

Feier statt.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1929:

"Jubiläumsfeier in Bergen. Das 75-jährige Bestehen der hiesigen

Synagoge war der Anlass zu einer Feier, die in den Annalen der

hiesigen Gemeinde einzig dasteht. Nachdem am Freitagabend und Schabbatmorgen

feierliche Gottesdienste stattgefunden hatten, bei welcher Lehrer

Heinemann Bedeutung und Zweck eines Gotteshauses und des Gebetes in

längerer Ausführung würdigte, fand am Sonntagnachmittag die offizielle

Feier statt.

Es hatten sich zu derselben in der festlich geschmückten Synagoge neben

Herrn Provinzial-Rabbiner Dr. Gradenwitz - Hanau, Herr Kreisvorsteher

Rechtsanwalt Dr. Koref - Hanau, die Herren Gemeindeältesten von Hanau und

anderer Orte des Landkreises, zwei Herren des Vorstandes der

Synagogengemeinde Frankfurt am Main, die evangelischen Geistlichen von

Bergen und Enkheim, ein Vertreter des durch Amtshandlungen verhinderten katholischen

Geistlichen, Bürgermeister und Ortsvorstand, Gemeinderäte, beide Herren

Amtsgerichtsräte, Herr Postmeister, der Rektor und eine Anzahl Lehrer

sowie viele auswärts wohnende, von hier stammende Damen und Herren und

die ganze Gemeinde eingefunden. Die Synagoge war überfüllt wie noch

nie.

Der Gemeindeälteste, Julius Strauß, bedauerte, dass sein älterer

Kollege, Herr Moritz Hirsch, durch Krankheit am Erscheinen verhindert sei,

und begrüßte alle Ehrengäste und Festteilnehmer in sehr herzlicher

Weise. Darauf folgte ein geschichtlicher Vortrag des Lehrers Heinemann,

der erzählte, dass schon im 15. Jahrhundert Juden in Bergen wohnten und

einen Rückblick über die Verhältnisse der Gemeinde in den letzten 100

Jahren hielt mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte der

Synagoge.

Nun folgte eine von Begeisterung getragene Festrede des Herrn Provinzialrabbiners

Dr. Gradenwitz, der über Entstehung von Gotteshäusern seit ältesten

Zeiten im Geiste auch speziell seitens unserer Väter sprach und

Zweck und Bedeutung derselben in feurigen Worten darlegte.

Es folgten herrliche Reden seitens des Herrn Kreisvorstehers Rechtsanwalt

Dr. Koref, des Herrn Bürgermeisters Zins, des Herrn Amtsgerichtsrates

Neus, des Herrn evangelischen Pfarrers von hier, eines Vertreters des

katholischen Pfarrers, des Herrn Justizrats Dr. Blau - Frankfurt am Main,

des Herrn Rektors der hiesigen christlichen Schulen, des Herrn

Gemeindeältesten Sichel - Hanau, der im Namen seiner Gemeinde ein

Festgeschenk in Form eines schönen Bechers überreichte.

Alles, was die nichtjüdischen Redner sprachen, war eine wahre Heiligung

des Gottesnamens.

Die Reden waren umrahmt und unterbrochen von herrlichen jüdischen

Gesängen, die ein Frankfurter Chor unter Leitung des Herrn Dr. Ehrenreich

mustergültig vortrug und einigen schönen musikalischen Stücken auf

Klavier, Violine und Klarinette von hiesigen Musikern dargeboten. Nachdem

die Behörden und nichtjüdischen Kreise die Synagoge verlassen hatten,

wurde Mincha und Maariw gebetet.

Ein solennes Festmahl in der 'Schönen Aussicht', gewürzt von ernsten und

heiteren Reden, musikalischen und humoristischen Darbietungen, vereinigte

am Abend nochmals die Vertreter der bürgerlichen Gemeinde mit der

Festgemeinde und viele auswärtige Gäste mit unserem verehrten

Provinzialrabbiner und Kreisvorsteher.

Die Synagoge war aufs herrlichste geschmückt und wurde durch freiwillige

Spenden mit Teppichen belegt; und für die Torarollen wurde auf gleichem

Wege ein schönes silbernes, vergoldetes Schild beschafft, das am Fest-Schabbat

erstmals seiner Bestimmung geweiht wurde.

Herr Provinzialrabbiner Dr. Gradenwitz nahm während der Abendunterhaltung

Anlass, Lehrer Heinemann durch den Chower-Titel auszuzeichnen und teilte

ihm solches nachträglich nochmals in einem ehrenvollen Schreiben

mit.

Das Fest wird allen Teilnehmern in ewigem Gedächtnis

bleiben." |

Neun Jahre nach diesem festlichen Jubiläum später wurde die Synagoge beim Novemberpogrom 1938

geschändet und zerstört. SA-Leute

zerschlugen unter tatkräftiger Unterstützung durch Personen aus Bergen,

insbesondere auch Jugendliche mit Beilen, Äxten und anderen Werkzeugen die

gesamte Inneneinrichtung und deckten das Dach ab.

Die

Synagoge wurde wenig später abgebrochen.

Am 6. Mai 1962 wurde am Synagogenstandort eine Gedenktafel (Bronzetafel, 60 x

59,5 cm, Gestaltung: Werkkunstschule Offenbach, Ltg. Karlgeorg Höfer) angebracht. Sie trägt die Inschrift:

"Mein Haus soll ein Bethaus sein allen Völkern Jesaja 56/7 und

Siehe

nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels Psalm 121/4. In diesem Hof

stand die Synagoge, das Bethaus unserer jüdischen Mitbürger. Es wurde erbaut

im Jahre 1853 und zerstört am 10./11. November 1938".

Adresse/Standort der Synagoge:

| Alte Judenschule auf Grundstück Rathausgasse 10 |

| Synagoge 1854-1938 in der Conrad-Weil-Gasse 5 |

Fotos

(Quelle: Informationsseiten

der Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim mbH)

|

|

|

Vor der alten

"Judenschule" in der

Rathausgasse 1912/13

(Leo Baeck Institut New York)

|

Die Ruine der Synagoge Bergen - zwei

Tage nach der Zerstörung

(Hessisches Hauptstaatsarchiv)

|

Gedenktafel für die

Synagoge.

(Foto: Hannelore Hummel) |

Foto in hoher

Auflösung im Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Bergen_(Bergen-Enkheim) |

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

|

Januar 2016:

Neue Broschüre zur jüdischen

Geschichte erschienen |

Artikel von Andreas Haupt in der

"Frankfurter Neuen Presse" vom 2. Januar 2016: "Auf den Spuren jüdischen

Lebens in Bergen

Einst war das jüdische Leben in Bergen vielfältig. Zahlreiche jüdische

Geschäfte rund um die Marktstraße ließen sie im Volksmund zur 'Judenzeil'

werden. An diesen während der Nazi-Herrschaft 1933–1945 zerstörten Teil des

Gemeinwesens erinnert eine neue Broschüre der Bergen-Enkheimerin Edith

Haase.

Joachim Freudenberger hat es geschafft: Er hat überlebt. 1893 in

Memmelsdorf in Unterfranken geboren,

siedelte sich der Arzt 1921 in Bergen an. Doch Freudenberger war Jude, und

die Nationalsozialisten riefen nach ihrer Machtergreifung 1933 einen Boykott

jüdischer Ärzte aus. Als 1938 gar ein Berufsverbot drohte, wanderte er in

die USA aus – und überlebte so den Zweiten Weltkrieg. Anderen Berger Juden

erging es schlimmer: Sie wurden deportiert, in zwei Transporten vom Bahnhof

Mainkur aus: Elf Menschen am 30. Mai 1942 und weitere 17 am 5. September

1942. An sie erinnern heute noch die 'Stolpersteine' der gleichnamigen, vom

Künstler Gunter Demnig gegründeten Initiative. Doch es gibt noch mehr

Hinweise zum früher blühenden jüdischen Leben im Stadtteil. Edith Haase,

Vertreterin der Initiative in Bergen-Enkheim, hat sie in einer 16-seitigen

Broschüre zu einem Rundgang vereint. Vor den Wohnhäusern derer, die nicht

überlebten, erinnern die messingfarbenen Stolpersteine an die ermordeten

Berger Juden. Frieda und Jenny Hahn etwa, die bis 1939 in der Röhrborngasse

1 lebten, der damaligen Steingasse. Leopold und Henry Ehrmann in der

Röhrborngasse 28; Im Sperber 20 lebten Sophie und Emil Levi. Der Rundgang

führt aber auch zur 1854 gebauten neuen Synagoge in der heutigen

Conrad-Weil-Gasse, der damaligen Erbsengasse. Am 9. November 1938, der 'Reichsprogramnacht',

ging sie 'unter starker öffentlicher Beteiligung' in Flammen auf, wie Edith

Haase schreibt. 'Die Gasse soll nach Darstellungen von Zeitzeugen voll von

Menschen gewesen sein.' Doch auch das Schicksal jener, die der Vernichtung

entgingen wie Rudolf Freudenberger, schildert Edith Haase in ihrer

Broschüre. Sein Sohn, Joachim Freundenberger, war 14 Jahre jung, als die

Familie Bergen verließ. Er 'konnte sich noch im Seniorenalter sehr gut an

die Erniedrigungen und Verletzungen seiner Kindheit und Jugend in

Deutschland erinnern', schreibt Haase. Seine Erinnerungen, erzählt sie, habe

er in unzähligen Notizen aufgeschrieben. Ron Freudenberger habe ihr diese

Unterlagen bei einem Besuch 2014 übergeben – mit dem Auftrag: 'Machen sie

etwas daraus'. Seitdem arbeite sie das Material auf, um es zu

veröffentlichen. 'Er hat auch erzählt, sein Vater habe nie unbefangen über

die deutsche Geschichte und die Nazizeit reden können – selbst nicht mit

seiner Familie. Sein Vater sei stets ein feinsinniger, aber verschlossener

Mensch geblieben.' Die Notizen seien erschütternd und zeigten, 'dass man

einen Menschen nicht töten muss, um ihn für ein ganzes Leben zu

beschädigen.' Rudolf Freudenberger sei ein beliebter Arzt in Bergen gewesen,

erzählt Edith Haase. 'Er war sehr humanistisch geprägt. So behandelte er

viele Menschen, die sich einen Arztbesuch nicht leisten konnten, kostenlos.'

Selbst als er von der Nazis bereits verfolgt, als Leute, die zu ihm in die

Praxis wollten, von Nazi-Schergen fotografiert und beobachtet wurden,

praktizierte er weiter – und behandelte sogar NSDAP-Mitglieder. Um ihn und

seinen Einsatz für die Bergen-Enkheimer zu würdigen, erinnert auf Haases

Initiative hin an seinem früheren Haus in der Röhrborngasse 30, in dem

später die lokale NSDAP-Zentrale untergebracht war, eine Plakette an Rudolf

Freudenberger. Ihre Broschüre sei entstanden, nachdem sie für ein Buch über

die Stolperstein-Aktion in Frankfurt einen Beitrag über Bergen geschrieben

habe, sagt Edith Haase. 'Bei der Arbeit daran fiel mir auf, dass es eine

Dimension jüdischen Lebens gibt, die nicht nur Frankfurt betrifft, sondern

vor allem Bergen-Enkheim.' Festgehalten habe dies vor allem der studierte

Historiker und Anfang Mai 2015 gestorbene frühere Ortsvorsteher von

Bergen-Enkheim, Helmut Ulshöfer. Zwei Bücher sind von ihm erschienen: 1988

'Jüdische Gemeinde Bergen-Enkheim 1933–1942' und 1990 – zusammen mit Helga

Krohn – 'Die vergessenen Nachbarn – Juden in Bergen-Enkheim'. Auch die

Ausstellung über Bergen-Enkheims jüdisches Leben, die im Obergeschoss der

Verwaltungsstelle an der Marktstraße 30 zu sehen ist, stammt von ihm. 'Ulshöfer

wurde oft angefeindet, auch wegen seiner Anträge, Straßen nach ehemaligen

jüdischen Mitbürgern zu benennen.' Die Broschüre 'Stolpersteine und Orte

jüdischen Lebens in Bergen – ein Spaziergang' gibt es kostenlos in der

Verwaltungsstelle Bergen, Im Heimatmuseum, Rathausplatz 1, sowie den

Bergen-Enkheimer Kirchen. Edith Haases Text über Rudolf Freudenberger aus

der vorgestellten Broschüre kann übrigens auch lesen, wer den QR-Code neben

der Gedenkplakette für den Verfolgten mit dem Smartphone einscannt."

Link zum Artikel |

| |

|

Juni 2016:

Eine Initiative kümmert sich um

die Erinnerungsarbeit zur jüdischen Geschichte

|

Artikel

von Melanie Taylor in der "Frankfurter Neuen Presse" vom 10.

Juni 2016:

"Schicksal von Juden rekonstruiert. Jüdisches Leben in

Bergen-Enkheim

In Bergen-Enkheim kümmert sich eine Initiative um das Gedenken an die

jüdischen Mitbürger, die unter den Nazis vertrieben wurden.

Die Praxis von Dr. Freudenberger war gut erreichbar. Das Häuschen mit den

heute hellblau gestrichenen Fensterläden und den Ranken einer Kletterpflanze

steht in der Röhrborngasse und war damit nicht weit vom Stadtkern entfernt.

Aber es war nicht die Lage, die viele Patienten anzog. Der

Allgemeinmediziner Rudolf Freudenberger war beliebt; seine Patienten

schätzten ihn für seine Expertise und seine Mildtätigkeit. Brauchten

Mittellose etwa seine Hilfe, behandelte er diese bereitwillig – und oft ohne

Rechnung. Er zählt zu den Personen, über die die Bürgerinitiative

'Stolpersteine Bergen-Enkheim' am meisten in Erfahrung bringen konnte. Das

Schöne: Einen Stein mussten sie nicht verlegen. Denn Freudenberger und seine

Familie gehörten zu den wenigen Bergener Juden, die fliehen konnten und

nicht vom NS-Regime ermordet wurden. Stattdessen erinnert eine vom

Offenbacher Künstler Bernd Fischer gestaltete kleine Gedenktafel an sein

Wirken. Liest man einen dazugehörigen QR-Code ein, kann man sich die

Familiengeschichte erzählen lassen, die im Internet auf

www.Stolpersteine-Frankfurt.de nachzulesen ist. Am Mittwochabend führte

die Initiative gut 40 Teilnehmer durch den Ort und erinnerte in der sehr

interessanten Tour an die ehemaligen jüdischen Nachbarn. Halt gemacht wurde

an den Orten, in denen einst jüdische Mitbürger lebten und wirkten. Denn

jüdisches Leben gibt es in Bergen schon lange: Die erste Synagoge wurde

vermutlich schon 1603 / 04 erbaut. Das war in der heutigen Straße 'Am Berger

Spielhaus', wo auch später an anderer Stelle eine neue Synagoge errichtet

wurde, die gleichzeitig als jüdisches Schulhaus fungierte. Die

Freudenbergers selbst zogen 1921 von Nürnberg nach Bergen. Denn hier konnte

der junge Mann mit seiner Frau eine eigene Praxis aufbauen. Allerdings

währte das Glück nicht lange: Nach 1933 wurden die Repressionen immer

schlimmer. Der Aufruf zum Boykott jüdischer Ärzte führte dazu, dass Nachbarn

Freudenberger und seine Patienten ausspionierten. Aber es blieben ihm auch

Bergener treu, die nicht auf ihren vertrauten Hausarzt verzichten wollten.

Welche Ausmaße das Denunziantentum annahm, lässt sich an einer Geschichte

ablesen: So hatte wohl eine Nachbarin Freudenbergers einen Spiegel an ihrem

Haus montiert, mit dem sie sehen konnte, wer dort ein- und ausging. 'Die

Sache mit dem Spiegel war wie ein Stachel', erinnert sich Edith Haase von

der Initiative. Als sie diese Geschichte in den 80er Jahren gehört habe,

habe sie das Thema nicht mehr losgelassen. Mittlerweile hat die Initiative

die Schicksale von 28 jüdischen Bergenern rekonstruiert, die verschleppt und

ermordet wurden. Sie sind alle bewegend: Oft sind es auch Fotos, die einen

ins Mark treffen, wie ein Bild von Mina Weil, die schwer bepackt mit ihren

beiden Söhnen über den Bahnsteig läuft. Es ist der Tag ihrer Deportation

nach Sobidor, wo sie umgebracht wurden. Wie berichtet, liegen die

Ausschnitte der Geschichte der Freudenbergers und der Lebensgeschichten der

anderen jüdischen Mitbürger nun in einer Broschüre der Initiative vor. Nicht

verstanden werden sollte das Ganze aber als 'Aufarbeitung'. Wie die

katholische Pastoralreferentin und Gästeführerin Andrea Maschke betonte,

ließen sich die Leben jedes Einzelnen natürlich weder auf den Stolpersteinen

noch in der Führung oder in dem Erinnerungstext in Gänze abbilden. 'Es

bleibt ein Fragment', betonte sie. Ergänzt werden diese

Erinnerungsbruchstücke jedoch auch heute noch immer weiter: So meldete sich

etwa überraschend ein Zeitzeuge, August Schneider, bei der Führung zu Wort.

Der Bergener ist Jahrgang 1924 und damit im gleichen Alter wie Joachim

Freudenberger. Auch Rabbi Andrew Steinman hat eine Beziehung zu der Familie.

'Meine Tante war später in den USA seine Patientin', erzählte er. Sie sei

erst vor einem Monat verstorben, und durch Zufall hatten sie entdeckt, dass

sie ihn aus der Zeit in New York, wohin er mit seiner Familie umsiedelte,

kannte. 'Sie musste damals nichts bezahlen', weiß er. Das habe sie ihm ihr

Leben lang hoch angerechnet, weil sie – wie viele andere als Flüchtlinge –

sehr arm gewesen sei. Mit den Rundgängen, der von der Initiative

herausgegebenen Broschüre und nicht zuletzt mit den Stolpersteinen wollen

die Bergener gegen das Vergessen kämpfen, das Unrecht an den ehemaligen

Nachbarn, die den Schutz der Dorfgemeinschaft gebraucht hätten, benennen und

sie wieder in ihre Mitte holen. 'Möge die Seele eingebunden sein in den Bund

der Lebenden', zitierte Rabbi Steinman einen Ausspruch, der sich auf vielen

jüdischen Grabsteinen findet."

Link zum Artikel |

| |

|

März 2017 / Oktober 2017:

Die Gedenktafel für Dr.

Freudenberger wurde beschädigt - und wieder erneuert

|

Artikel in "Der Bergen-Enkheimer" vom 9.

März 2017: "Unbekannte zerstören jüdische Gedenktafel Initiative

'Stolpersteine' ist besorgt.

Bergen-Enkheim (ko) – Die Mitglieder der Bergen-Enkheimer 'Initiative

Stolpersteine' sind ernsthaft besorgt: seit 9. Februar haben sie Kenntnis

von der Zerstörung der Gedenktafel am ehemaligen Haus des jüdischen Arztes

Rudolf Freudenberger in der Röhrborngasse 30. Angebracht wurde die von

Künstler Bernd Fischer aus Kupfer gefertigte Gedenktafel im Juli 2014 mit

hohem Kostenaufwand und kurz darauf mit einem QR-Code versehen, der über

Smartphone biografische Daten Freudenbergers übermittelte. Bereits seit

einem Monat fehlt nun ein Teil der Kupferplatte sowie der Code, der noch an

der Hauswand befindliche Teil der Tafel ist mit massiven Kratzern versehen.

'Selbstverständlich möchten wir die Gedenktafel schnellstmöglich erneuern',

erläuterte Edith Haase, Vertreterin der Initiative; bei einem Ortstermin.

Wegen der Kosten habe man sich an den Ortsbeirat und das Kulturamt Frankfurt

gewandt, so die Initiative-Mitglieder Jürgen Fröhlich und Norbert Wied.

'Initiative Stolpersteine' möchte zudem Gedenktafel am Alten Rathaus

umsetzen lassen. Zwei weitere Themen liegen den engagierten

Bergen-Enkheimern auf dem Herzen: die auf die Initiative des

Stadtteilhistorikers Helmut Ulshöfer am Alten Rathaus angebrachte

Gedenktafel für die ermordeten jüdischen Mitbürger des Stadtteils ist wegen

der umfangreichen Baumaßnahmen am Rathaus, die noch Jahre in Anspruch nehmen

werden, verdeckt. Die Mitglieder der 'Stolpersteine' plädierten jetzt für

eine zeitnahe Umsetzung der Tafel an die Hauswand der Verwaltungsstelle bis

zum Abschluss der Baumaßnahmen.

Fotodokumente zur Zeit des Nationalsozialismus gesucht. Darüber

hinaus ist langfristig eine Publikation der örtlichen 'Initiative

Stolpersteine' zur Lokalgeschichte geplant, die sich mit dem Stadtteil

Bergen zur Zeit des Nationalsozialismus befasst und bebildert werden soll.

Fotodokumente, die sich gegebenenfalls noch im Familienbesitz befinden, sind

wertvolle Ergänzungen. Edith Haase nimmt solche Dokumente gerne entgegen und

ist unter Telefon 06109-3785135 zu erreichen."

Link zum Artikel |

Artikel in "Der Bergen-Enkheimer" vom 5.

Oktober 2017: "Erinnerung an den Arzt Rudolf Freudenberger Beschädigte

Gedenktafel in Bergen erneuert.

Bergen-Enkheim (zko) – Die beschädigte Gedenktafel für den jüdischen

Mitbürger und Arzt Rudolf Freudenberger an seinem ehemaligen Wohnhaus in der

Röhrborngasse wurde vor Kurzem durch den Künstler Bernd Fischer erneuert,

der sie 2014 auch entworfen und ausgeführt hatte. Die Kosten für die

Erneuerung und künftige Wartung hat die Stadt Frankfurt übernommen. Edith

und Werner Haase sowie die evangelische Pfarrerin Kathrin Fuchs waren

anwesend, um die Gedenktafel ein zweites Mal einzuweihen. Edith Haase steht

der Initiative Stolpersteine im Stadtteil Bergen-Enkheim vor, ihr Mann

Werner Haase ist ebenfalls Mitglied. Pfarrerin Fuchs ist nicht nur Mitglied,

sondern schlägt auch die Verbindung zur evangelischen Kirchengemeinde

Bergen-Enkheim, welche anlässlich der Reichspogromnacht im November eines

jeden Jahres eine Gedenkveranstaltung initiiert.

Initiative Stolpersteine Bergen-Enkheim regte Gedenktafel für

Freudenberger an. Angeregt und in Auftrag gegeben worden war die

Gedenktafel für Rudolf Freudenberger vor drei Jahren durch die

Bergen-Enkheimer Ortsgruppe Initiative Stolpersteine. Die Idee der

Initiative-Mitglieder war eine Tafel, die in der Gestaltung einen Hinweis

auf den Beruf von Freudenberger enthält sowie eine ästhetische Beziehung zu

den Stolpersteinen herstellt. Der Mediziner Freudenberger und seine Familie

konnten dem Schicksal der Deportation und Ermordung durch Emigration in die

USA entgehen. In der Gestaltung sollte der Unterschied berücksichtigt werden

zu den vielen deportierten und ermordeten jüdischen Mitbürgern, an welche

die Stolpersteine, die der Künstler Gunter Demnig ersann, sonst erinnern.

Künstler Bernd Fischer gestaltete die Gedenktafel. Der Künstler Bernd

Fischer verwendete als Material für die Gedenktafel Messing, jenes Material,

aus dem auch die Stolpersteine sind. Der Text ist in die Messingtafel

eingraviert und mit schwarzer Farbe ausgelegt. Name und Titel sind auf einem

weißen Emailfeld in Versal und Kapitälchen gedruckt, was an ein

Arztpraxisschild denken lässt. Die unregelmäßige Tafelform knüpft auch eine

Verbindung zur Gedenktafel an der Verwaltungsstelle in Bergen-Enkheim. Der

Gedenktafel wurde außerdem ein QR-Code zugeordnet, der auf einen

informativen Text zum Schicksal von Dr. Freudenberger und seiner Familie

verweist."

Link zum Artikel |

| |

|

November 2017:

Gedenken an den Novemberpogrom

1938 |

Artikel im "Bergen-Enkheimer" vom 16.

November 2017: "Mitbürger entzünden Kerzen für Opfer des Naziregimes

Gedenkveranstaltung an Synagoge und Marktstraße.

Bergen-Enkheim (zko) – Zum Gedenken an die Novemberpogrome im Jahr 1938

finden in Bergen-Enkheim seit 1999 jährlich am 9. November Veranstaltungen

statt, die Kathrin Fuchs, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde

Bergen-Enkheims, und seit einigen Jahren auch die Ortsgruppe der Initiative

Stolpersteine organisieren. Die vom nationalsozialistischen Regime

ausgeführten Gewaltmaßnahmen gegen Juden im gesamten Deutschen Reich machten

natürlich auch vor Bergen nicht halt. An das jüdische Gotteshaus in der

heutigen Conrad-Weil-Gasse erinnert nur eine Gedenktafel und eine große

Gruppe von Menschen, die nicht vergessen wollen, was den jüdischen

Mitbürgern vor fast 80 Jahren angetan wurde, hatte sich vor dem ehemaligen

Standort der Synagoge eingefunden. Auf dem Hof des benachbarten

evangelischen Gemeindehauses wurden Kerzen für die insgesamt 33 zu

beklagenden Opfer entzündet und wie in jedem Jahr ihre Namen laut verlesen.

Rabbiner Andrew Steinman zu Gast bei der Gedenkveranstaltung.

Rabbiner Andrew Steiman aus der Henry und Emma Budge-Stiftung war auch

gekommen, ließ Pfarrerin Fuchs einen Psalm verlesen und sprach selbst ein

Gebet in hebräischer Sprache. 36 Geschäfte jüdischer Inhaber habe es 1938

auf der Berger Marktstraße, damals im Volksmund auch 'Judenzeil' genannt,

gegeben, erklärte die Pfarrerin. Sechs Standorte wurden zusammen aufgesucht

und an jedem die Geschichte der Menschen erzählt, die dort einen Laden oder

Betrieb unterhielten. Kolonialwaren, Schuhe, Fette und Öle, Holz und Kohle,

Wurst- und Fleischwaren sowie Bekleidung wurde in den sechs Geschäften

veräußert, ihre Besitzer waren zum Großteil alteingesessene Bürger Bergens

und wohlgelitten bis die Nationalsozialisten ihre abwegige Rassenpolitik

propagierten und durchzusetzen wussten.

Edith Haase liest aus dem Buch von Helmut Ulshöfer. Aus dem Buch

'Jüdische Gemeinde Bergen-Enkheim: 1933 bis 1942' von dem vor zwei Jahren

verstorbenen Helmut Ulshöfer, der mit seiner Publikation auf diesem Gebiet

herausragende Forschungsarbeit leistete, wurde von Edith Haase,

Mitbegründerin der örtlichen Initiative Stolpersteine, vorgelesen: Diese

Zeitzeugenberichte vermittelten den Gedenkenden ein Stück Lebendigkeit der

Geschehnisse vor acht Jahrzehnten. Der Rundgang endete nach knapp zwei

Stunden dort, wo er begonnen hatte: An der Synagoge."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Germania Judaica II,1 S. 85 (Artikel Bischofsheim). |

| Helmut Ulshöfer: Jüdische Gemeinde Bergen-Enkheim

1933-1942. Frankfurt 1988. |

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. 65-66. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 149-150. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 401-402. |

| Peter Heckert: Jüdisches Leben in Maintal. Online

zugänglich |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Bergen

Hesse-Nassau. Established in the early 18th century, the community numbered 129

(10 % of the total) in 1835. It maintained an elementary school, built a new

synagogue (1854), and grew to 223 in 1895. Affiliated with the rabbinate of

Hanau, it also had members in nearby Fechenheim and a population numbering 148

in 1925. The Nazi boycott forced Jews to leave and only nine remained on Kristallnacht

(9-10 November 1938) when the synagogue's interior was destroyed. Among the 55

Holocaust victims were 28 Jews deported in 1942.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|