|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

zurück zu den Synagogen im Stadtkreis

Koblenz

Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Jüdische Geschichte / die Synagogen

(die Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Helene

Thill,

Koblenz)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Koblenz bestand eine bedeutende jüdische

Gemeinde bereits im Mittelalter. Als wichtiger Durchgangsort und

Mittelpunkt für Handel und Markt bot es bereits früh günstige Voraussetzungen

für die Ansiedlung jüdischer Handelsleute. Erstmals werden Juden in der Stadt

in einer Zollordnung von 1104 genannt. Der älteste Nachweis auf einen

jüdischen Einwohner ist ein Grabstein aus dem Jahr 1149. Die älteste jüdische

Ansiedlung befand sich neben der ältesten Altstadt im Florinsstift, dem

hauptsächlichen Markt und Verkehrsplatz (spätere Münzstraße, siehe Foto

links, zwischen der

erzbischöflichen Burg und dem Stift St. Florin). Das erste Haus, das

nachweislich in jüdischem Besitz war, wurde von Jud Süskind 1238 an den

Erzbischof von Trier verkauft und befand sich in diesem Bereich. Eine Judengasse

wird seit 1276 genannt. Am Ende der Gasse war ein Tor in der Stadtmauer, das Judentor

(1282 genannt). In Koblenz bestand eine bedeutende jüdische

Gemeinde bereits im Mittelalter. Als wichtiger Durchgangsort und

Mittelpunkt für Handel und Markt bot es bereits früh günstige Voraussetzungen

für die Ansiedlung jüdischer Handelsleute. Erstmals werden Juden in der Stadt

in einer Zollordnung von 1104 genannt. Der älteste Nachweis auf einen

jüdischen Einwohner ist ein Grabstein aus dem Jahr 1149. Die älteste jüdische

Ansiedlung befand sich neben der ältesten Altstadt im Florinsstift, dem

hauptsächlichen Markt und Verkehrsplatz (spätere Münzstraße, siehe Foto

links, zwischen der

erzbischöflichen Burg und dem Stift St. Florin). Das erste Haus, das

nachweislich in jüdischem Besitz war, wurde von Jud Süskind 1238 an den

Erzbischof von Trier verkauft und befand sich in diesem Bereich. Eine Judengasse

wird seit 1276 genannt. Am Ende der Gasse war ein Tor in der Stadtmauer, das Judentor

(1282 genannt).

Die jüdischen Familien bildeten eine Gemeinde mit einem Rat an

ihrer Spitze (1307: magistratus et universitas Judeorium in Confluentia). Die

jüdische Gemeinde hatte eigene Einrichtungen wie Synagoge, Friedhof oder ein

Spital. Im 12. Jahrhundert waren Juden (wie auch Christen) u.a. als

Sklavenhändler tätig. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts spielten sie eine

wichtige Rolle im Geldhandel. Selbst der Erzbischof von Köln wird 1339 als

Schuldner von zwei Juden in Koblenz genannt. Es bestand ein reges jüdisches

Geistesleben: mehrere jüdische Gelehrte, auch rabbinische Autoritäten

hielten sich in der Stadt auf oder hatten sich hier niedergelassen (darunter R.Chajjim

ben Jechiel, ein Gefährte von R. Meir von Rothenburg und sein Bruder Ascher ben

Jechiel. 1344 schrieb Elieser ben Samuel ha-Lewi ein prächtiges Bibelmanuskript,

das einen Pentateuchkommentar enthält und heute in der Sächsischen

Landesbibliothek Dresden aufgewahrt wird. Die

jüdische Gemeinde war im Mittelalter von zahlreichen Verfolgungen

betroffen. Am 2. April 1265 wurden 20 Juden, darunter auch Kinder

ermordet. 1281, 1287/88 (Werner-Pogrom) kam es zu Verfolgungen. Bei der

sogenannten Armleder-Verfolgung rief Ritter Wilhelm von Liebenstein die Stadt

Koblenz auf, wie Bacharach, Lorch, Kaub, Oberwesel und Boppard die Juden zu

erschlagen; die Koblenzer Bürger kamen der Aufforderung nach. Die grausame

Verfolgung während der Pestzeit 1348/49 vernichtete die Gemeinde.

1351 wurde wieder eine jüdische Familie in der Stadt aufgenommen. In den

folgenden Jahren zogen weitere jüdische Personen/Familien zu. Es entstand eine,

im Vergleich zur Zeit vor den Verfolgungen kleinere jüdische Gemeinde. Doch kam

es bereits 1355 wieder zu einer neuen Verfolgung. Juden lebten in der Folgezeit

fast ausschließlich von Geldgeschäften gegen Schuldsein oder Pfand oder von

Geschäften mit Liegenschaften. Die jüdischen Häuser standen wie in der Zeit

vor den Verfolgungen der Pestzeit in der "Judengasse" (heutige

Münzstraße). 1351-1418 gab es in der Judengasse 13 von Juden bewohnte Häuser.

1418 wurden infolge der Judenausweisung aus dem Erzstift Trier, alle

Juden aus Koblenz vertrieben. 100 Jahre lang hatte die Stadt dann keine Juden,

bis 1518 der Trierer Erzbischof Richard von Greifenklau fünf jüdische

Familien in der Stadt für 20 Jahre aufnahm. Nach dem Tod Richard von

Greifenklaus 1531 kam es zu Ausschreitungen gegen die Juden, ihre Häuser wurden

geplündert, Friedhof und Synagoge zerstört.

Vom 16.-18. Jahrhundert

lebten Juden mit längeren oder kürzeren Unterbrechungen in der Stadt. Eine

kleine jüdische Gemeinde begann sich zu entwickeln, in der wie im Mittelalter

einige bedeutende Gelehrte wirkten. Darunter ist Jair Chajim Bacharach

(1639-1702) zu nennen, der von 1666-69 Rabbiner in Koblenz war und danach als

Talmudlehrer in Worms wirkte. 1735 lebten 31 jüdische Familien in der Stadt.

Während der Zeit der französischen Besatzung erhielten die Juden die

Gleichberechtigung. 1794, als 33 jüdische Familien in der Stadt lebten, wurde

das Judentor zum Ghetto eingerissen.

1807 wurden 41 jüdische Familien mit 188

Personen gezählt. Die Zahl nahm im Laufe der 19. Jahrhunderts weiter zu

(1858 415, 1895 576 Personen). Die wirtschaftlichen Verhältnisse der jüdischen

Familien verbesserten sich im Laufe dieses Jahrhunderts. Die jüdischen Handels-

und Gewerbebetriebe in der Stadt hatten eine zunehmende wirtschaftliche

Bedeutung. Es entstand eine wohlhabende jüdische Mittelschicht, bestehend aus

Ärzten, Rechtsanwälten, Kaufleuten u.a. Das 19. Jahrhundert war trotz der sich

verbessernden Lebensbedingungen der jüdischen Einwohner von einem immer

wiederkehrenden Antisemitismus geprägt. Die Auswirkungen des Hep-Hep-Aufstandes

1819, der Revolution von 1848 und des Antisemitismus seit dem letzten Drittel

des 19. Jahrhunderts zeigten sich in Koblenz sehr deutlich.

Koblenz war für die

jüdischen Gemeinden der weiteren Umgebung ein religiöses Zentrum, vor allem

durch das hier beheimatete Bezirksrabbinat (nach dem Bericht über die

Gemeindeverhältnisse von 1849 s.u. wurde es 1849 gegründet; Rabbiner: Dr. Ben Israel

(1843/49-1877), Dr. Adolf Lewin (1878-1885), Dr. Moritz Singer (seit 1886, gest.

1900). Nach 1900 wurde das Bezirksrabbinat zunächst nicht wieder besetzt. Erst

1935 erfolgte eine Wiederrichtung des Bezirksrabbinates Koblenz für einige Jahre

(Rabbiner Dr. Max Vogelstein).

Um 1925, als etwa 800 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (etwa

1,4 % der Gesamteinwohnerschaft von 60.000 Personen) waren die Vorsteher der

jüdischen Gemeinde Moritz Moser, Jacob Meyer, N. Morgenthau, Willi

Mayer-Alberti, Arthur Günther. Der Repräsentanz gehörten an: Alfred Schloss,

L. Jordan, Leopold Hirsch, Dr. Treidel, S. Siegler, Julius Adler, Siegfried

Cohn, Simon Daniel, Hermann Haimann, Josef Schneider, Max Mayer. Als Prediger

und Lehrer wirkte Benno Huhn (vgl. Bericht unten zu seinem

25-jährigen Amtsjubiläum 1926). David Cohn war Synagogendiener. Die jüdische

Religionsschule besuchten 48 Kinder. An den höheren Schulen erhielten 62 Kinder

jüdischen Religionsunterricht. An jüdischen Vereinen und

Wohltätigkeitseinrichtungen bestanden u.a.: ein Israelitischer Frauen-Verein

(gegründet ca. 1827), eine örtliche Zentrale für jüdische Wohlfahrtspflege,

gegr. 1924), die Israelitische Witwen- und Waisenkasse (gegründet ca. 1830),

der Männerkrankenverein (gegründet ca. 1827), die Durchwandererfürsorgestelle,

die Eintracht-Loge U.O.B.B., die Schwesternvereinigung der Eintracht-Loge

(gegründet 1902), eine Ortsgruppe des Central-Vereins, ein jüdischer

Jugendverein, eine Junggruppe im jüdischen Jugendheim und der Reichsbund

jüdischer Frontsoldaten. Zur jüdischen Gemeinde in Koblenz gehörten auch die

in Metternich, Ehrenbreitstein, Pfaffendorf, Güls und Horchheim lebenden

jüdischen Personen.

Im Juni 1933 wurden 669 jüdische

Einwohner in der Stadt gezählt. Schnell machten sich die Auswirkungen des

wirtschaftlichen Boykotts und der zunehmenden Entrechtung bemerkbar. Immer mehr

jüdische Gewerbetreibende waren gezwungen, ihr Geschäft zu verkaufen oder

aufzugeben. Die Auswanderung nahm zu. Dennoch gab es noch ein reges kulturelles

jüdisches Leben. Beim Novemberpogrom 1938 wurde nicht nur die Synagoge

verwüstet, sondern auch 40 jüdische Häuser und 19 jüdische Läden. Etwa 100

jüdische Männer kamen in das Konzentrationslager nach Dachau, wo zwei von

ihnen verstarben. Im Mai 1939 gab es noch 308 jüdische Personen in der

Stadt, viele waren von umliegenden Dörfern zugezogen. 1942 begannen die

Deportationen der jüdischen Einwohner: Mit dem ersten Transport am 22. März

wurden 120 Juden in die Vernichtungslager des Ostens verbracht. Weitere

Transporte folgen zwischen Juni 1942 und Juli 1943.

1945 und danach kehrten nur wenige

Überlebende der früheren Gemeinde zurück. Doch konnte mit einigen anderen

zugezogenen jüdischen Personen eine - zunächst kleine - jüdische Gemeinde wieder

begründet werden. 1987 gehörten ihr etwa 100 Personen an. Durch

die Zuwanderung jüdischer Personen aus den GUS-Staaten nahm in den

1990er-Jahren die Zahl der Gemeindeglieder zu.

2011/20 zählte die Gemeinde

knapp 1000 Mitglieder. Die jüdische Kultusgemeinde Koblenz ist zuständig

für die in der Stadt Koblenz, im Landkreis Mayen-Koblenz sowie die Kreise

Ahrweiler, Mayen, Cochem, Zell, St. Goar, St. Goarshausen, Simmern, Unterlahn,

Unter- und Oberwesterwald lebenden jüdischen Personen. Die Gemeinde betreut die

in diesem Bereich liegenden etwa 100 jüdischen Friedhöfe. Für die

Gemeindemitglieder wird ein umfangreiches Programm geboten (neben

Veranstaltungen und Gottesdiensten in der Synagoge weitere

Begegnungsveranstaltungen, Seniorennachmittage, Deutschunterricht, allgemeine

kulturelle Veranstaltungen u.a.m.). Der Bau einer neuen Synagoge ist geplant

(siehe unten).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte des Rabbinates

Über den Rabbinats-Kandidaten Dr. Ben Israel

(1843)

Anmerkung: Rabbiner Dr. Ben Israel ist als Benjamin Israel

1819 in Dierdorf geboren und am 6. November

1876 in Koblenz gestorben. Er studierte 1840 bis 1842 in Bonn und wurde 1843

zunächst Prediger und Religionslehrer in Koblenz, ab 1849 Rabbiner der damals

400 Mitglieder zählenden jüdischen Gemeinde (siehe unten Bericht von 1849 über

Reformen in Gottesdienst und Gemeinde). Er gehörte zu den Reform-Rabbinern und

nahm u.a. an der Kasseler Rabbiner-Versammlung 1868 teil. Quelle: Biographisches

Handbuch der Rabbiner München 2004. Bd. I,471.472.

Rabbiner Dr. Ben Israel hatte zwei Söhne: Victor Ben Israel (geb. 1857 in

Koblenz) und Sanitätsrat Dr. Leopold Ben Israel (geb. 1863 in Koblenz,

gest. 1930 in Aachen; Grab im alten jüdischen Friedhof Aachen

https://de.billiongraves.com/grave/Leopold-Ben-Israel/11148490).

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Dezember 1843:

"Koblenz, im November (1843). Die hiesige Gemeinde hat an dem

Rabbinats-Kandidaten Herrn Dr. Ben Israel einen sehr tüchtigen Prediger

und Religionslehrer gewonnen, der durch seine Vorträge eine bedeutsame

Wirkung übet." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Dezember 1843:

"Koblenz, im November (1843). Die hiesige Gemeinde hat an dem

Rabbinats-Kandidaten Herrn Dr. Ben Israel einen sehr tüchtigen Prediger

und Religionslehrer gewonnen, der durch seine Vorträge eine bedeutsame

Wirkung übet." |

Publikation von Rabbiner Ben Israel (1873)

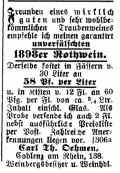

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September

1873: Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September

1873:

"Durch die H. Hölscher'sche Buchhandlung in Koblenz zu

beziehen:

Seder Tefilla. Gebetbuch für Synagoge und Haus.

Neu geordnet und übersetzt von Ben Israel, Rabbiner der

Synagogengemeinde Koblenz.

Zwei Teile. 50 Bogen 2 Thl. 10 Sgr.

Dieses Gebetbuch, welches durch seine originelle Anlage, einerseits das

Aufsuchen einzelner Gebetstücke beseitigt, und andererseits den

Anhängern der nicht zu den Extremen gehörenden verschiedenen

Glaubensrichtungen die Möglichkeit bietet, nach ihrer religiösen

Überzeugung zu beten, sucht namentlich dem in fortgeschrittenen Gemeinden

am Neujahr und Versöhnungstag tiefempfundenen Mangel einer würdigen,

anregenden, dem Kultus an den übrigen Festtagen entsprechenden

Gottesdienstfeier abzuhelfen." |

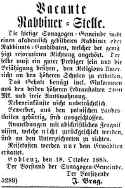

Ausschreibungen der Rabbiner- und Predigerstelle nach dem Tod

von Dr. Ben Israel (1877) sowohl in der liberalen "Allgemeinen Zeitung des

Judentums" wie auch in der orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit"

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni 1877:

"Bekanntmachung. Die durch das Ableben des seligen Herrn Ben

Israel erledigte Rabbiner- und Prediger-Stelle hiesiger

Synagogengemeinde soll im Laufe dieses Jahres wieder besetzt werden; mit

dieser Stelle ist außer großer, schöner Wohnung und erheblichen

Nebenverdiensten ein fixer Gehalt von 2.400 Mark verbunden; qualifizierte

Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse baldigst bei dem

Unterzeichneten melden. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Juni 1877:

"Bekanntmachung. Die durch das Ableben des seligen Herrn Ben

Israel erledigte Rabbiner- und Prediger-Stelle hiesiger

Synagogengemeinde soll im Laufe dieses Jahres wieder besetzt werden; mit

dieser Stelle ist außer großer, schöner Wohnung und erheblichen

Nebenverdiensten ein fixer Gehalt von 2.400 Mark verbunden; qualifizierte

Bewerber wollen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse baldigst bei dem

Unterzeichneten melden.

Koblenz, den 29. Mai 1877. Der Vorstand: Max Salomon." |

| |

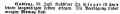

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1877: Text wie

oben. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni 1877: Text wie

oben. |

Wahl von Rabbiner Dr. Adolf Lewin 1878

(Rabbiner in Koblenz bis 1885)

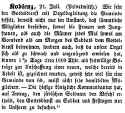

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. April 1878:

"Bonn, 7. April (1878 - Notizen). Wir erhalten vom Vorstande der

Synagogengemeinde zu Koblenz folgende Berichtigung: 'Entgegen der

in Nr. 12 Ihres geschätzten Blattes veröffentlichten Mitteilung aus

Koblenz, wonach die Rabbinerwahl noch nicht vollzogen und Herr Dr. Lewin

aus Koschmin noch nicht gewählte sei, bitten wir Sie an gleicher Stelle

jene Mitteilung zu widerrufen und zwar mit dem ausdrücklichen

Hinzufügen, dass die am 23. Januar dieses Jahres von dem

Repräsentantenkollegium vollzogene Wahl des Herrn Dr. Adolf Lewin in

Koschmin zum Rabbiner hiesiger Synagogengemeinde, am 8. März dieses

Jahres die Zustimmung des Vorstandes und am 29. März dieses Jahres die

Genehmigung der Königlichen Regierung erhalten hat." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. April 1878:

"Bonn, 7. April (1878 - Notizen). Wir erhalten vom Vorstande der

Synagogengemeinde zu Koblenz folgende Berichtigung: 'Entgegen der

in Nr. 12 Ihres geschätzten Blattes veröffentlichten Mitteilung aus

Koblenz, wonach die Rabbinerwahl noch nicht vollzogen und Herr Dr. Lewin

aus Koschmin noch nicht gewählte sei, bitten wir Sie an gleicher Stelle

jene Mitteilung zu widerrufen und zwar mit dem ausdrücklichen

Hinzufügen, dass die am 23. Januar dieses Jahres von dem

Repräsentantenkollegium vollzogene Wahl des Herrn Dr. Adolf Lewin in

Koschmin zum Rabbiner hiesiger Synagogengemeinde, am 8. März dieses

Jahres die Zustimmung des Vorstandes und am 29. März dieses Jahres die

Genehmigung der Königlichen Regierung erhalten hat." |

Biographie von Rabbiner Dr. Adolf Lewin

Artikel

in der Zeitschrift "Ost und West", Ausgabe Mai 1910 aus Anlass

des Todes von Dr. Lewin: "Am 24. Februar dieses Jahres im 25. Jahre

seiner segensreichen Tätigkeit in Freiburg im Breisgau

ist Rabbiner Dr.

Adolf Lewin gestorben. Am 23. September 1843 in Pinne geboren, besuchte er

zuerst das Gymnasium im nahen Posten, dann das Katholische Gymnasium in

Breslau, wo er nach bestandenem Abiturienten-Examen die Universität

bezog. Im jüdisch-theologischen Seminar in Breslau, das er schon als

Primaner besucht hatte, saß er zu Füßen Frankl's, nach dem er aus

Dankbarkeit seinen ersten Sohn 'Gottfried' nannte. Durch Erteilung von

Unterricht verdiente er sich während seines Studiums nicht nur seinen Lebensunterhalt,

sondern machte noch Ersparnisse, die er als Beitrag zur Erziehung der

jüngeren Geschwister verwendete. Nach bestandenem Rabbinatsexamen

gehörte seine erste Tätigkeit dem Vaterland. Als Feldseelsorger

bewährte er sich auf den Schlachtfeldern im Krieg 1870/71. Nach dem

Friedensschluss war er kurze Zeit Adjunkt des Landrabbiners von Emden,

dann von 1872 bis 1878 Rabbiner in Koschmin, bis 1885 in Koblenz

und von da an bis zu seinem Tode Bezirksrabbiner von Freiburg und Sulzburg. Seit dem Jahr 1899 behörte er als Konferenz-Rabbiner dem

Großherzoglichen Oberrat der Israeliten an." Artikel

in der Zeitschrift "Ost und West", Ausgabe Mai 1910 aus Anlass

des Todes von Dr. Lewin: "Am 24. Februar dieses Jahres im 25. Jahre

seiner segensreichen Tätigkeit in Freiburg im Breisgau

ist Rabbiner Dr.

Adolf Lewin gestorben. Am 23. September 1843 in Pinne geboren, besuchte er

zuerst das Gymnasium im nahen Posten, dann das Katholische Gymnasium in

Breslau, wo er nach bestandenem Abiturienten-Examen die Universität

bezog. Im jüdisch-theologischen Seminar in Breslau, das er schon als

Primaner besucht hatte, saß er zu Füßen Frankl's, nach dem er aus

Dankbarkeit seinen ersten Sohn 'Gottfried' nannte. Durch Erteilung von

Unterricht verdiente er sich während seines Studiums nicht nur seinen Lebensunterhalt,

sondern machte noch Ersparnisse, die er als Beitrag zur Erziehung der

jüngeren Geschwister verwendete. Nach bestandenem Rabbinatsexamen

gehörte seine erste Tätigkeit dem Vaterland. Als Feldseelsorger

bewährte er sich auf den Schlachtfeldern im Krieg 1870/71. Nach dem

Friedensschluss war er kurze Zeit Adjunkt des Landrabbiners von Emden,

dann von 1872 bis 1878 Rabbiner in Koschmin, bis 1885 in Koblenz

und von da an bis zu seinem Tode Bezirksrabbiner von Freiburg und Sulzburg. Seit dem Jahr 1899 behörte er als Konferenz-Rabbiner dem

Großherzoglichen Oberrat der Israeliten an." |

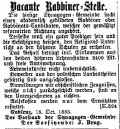

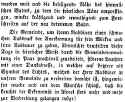

Ausschreibung der Rabbiner-Stelle (1885)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1885:

"Vakante Rabbiner-Stelle. Die hiesige Synagogen-Gemeinde sucht einen

akademisch gebildeten Rabbiner oder Rabbinatskandidaten, welcher der

gemäßigt reformierten Richtung angehört. Derselbe muss ein guter

Prediger sein und die Befähigung besitzen, den Religionsunterricht an den

höheren Schulen zu erteilen. Das Gehalt beträgt inklusive Einkommen aus

den beiden höheren Lehranstalten 2400 Mark und freie Amtswohnung. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Oktober 1885:

"Vakante Rabbiner-Stelle. Die hiesige Synagogen-Gemeinde sucht einen

akademisch gebildeten Rabbiner oder Rabbinatskandidaten, welcher der

gemäßigt reformierten Richtung angehört. Derselbe muss ein guter

Prediger sein und die Befähigung besitzen, den Religionsunterricht an den

höheren Schulen zu erteilen. Das Gehalt beträgt inklusive Einkommen aus

den beiden höheren Lehranstalten 2400 Mark und freie Amtswohnung.

Nebeneinkünfte nicht unbeträchtlich. Bewerber, aus den polnischen

Landesteilen gebürtig, sind ausgeschlossen.

Anmeldungen mit abschriftlichen Zeugnissen, welche nicht zurückgeschickt

werden, sind an den Unterzeichneten zu richten.

Reisekosten werden nur dem Erwählten erstattet.

Koblenz, den 18. Oktober 1885. Der Vorstand der Synagogengemeinde. Der

Vorsitzende J. Brag." |

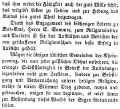

| |

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 27. Oktober 1885: Dieselbe Anzeige wie in der

konservativ-orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit" (oben)

erschien in der liberalen "Allgemeinen Zeitung des

Judentums". Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 27. Oktober 1885: Dieselbe Anzeige wie in der

konservativ-orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit" (oben)

erschien in der liberalen "Allgemeinen Zeitung des

Judentums". |

Zum Tod von Rabbiner Dr. Singer (1900)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1900: "Koblenz,

29. Juli (1900). Rabbiner Dr. Singer ist heute seinen langwierigen Leiden

erlegen. Die Beerdigung findet morgen Montag statt." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1900: "Koblenz,

29. Juli (1900). Rabbiner Dr. Singer ist heute seinen langwierigen Leiden

erlegen. Die Beerdigung findet morgen Montag statt." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1900: "Koblenz,

30. Juli (1900). Rascher wie es jemand geahnt, hat der höchste aller

Richter, der über Leben und Tod der Menschheit entscheidet, sein

unerbittliches Urteil gefällt und dem Leben eines hart geprüften Mannes

ein Ziel gesetzt. Im Königswerther Hospital in Frankfurt erlöste

Freitagnacht um 11 Uhr ein sanfter Tod unsern Rabbiner Dr. Moritz Singer

von seinem langen Leiden.

N Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1900: "Koblenz,

30. Juli (1900). Rascher wie es jemand geahnt, hat der höchste aller

Richter, der über Leben und Tod der Menschheit entscheidet, sein

unerbittliches Urteil gefällt und dem Leben eines hart geprüften Mannes

ein Ziel gesetzt. Im Königswerther Hospital in Frankfurt erlöste

Freitagnacht um 11 Uhr ein sanfter Tod unsern Rabbiner Dr. Moritz Singer

von seinem langen Leiden.

N

un ruht der Kampf und entsetzt steht man an der Bahre dieses Dulders, den

ein herbes Geschick im Verein mit Unversöhnlichkeit, Misshelligkeiten und

Missverständnissen so früh im besten Mannesalter dahingestreckt. Und

angesichts dieses göttlichen Eingreifens ziehen Friede und Versöhnung

ein und wessen Herz noch einen Funken Mitleid und Mitgefühl aufzuweisen

hat, ist bestrebt, den Bemitleidenswerten, die der grausame Tod eines

Gatten und Vaters beraubte, zu helfen, sie zu trösten und ihre Zukunft zu

einer lichten, sorgenlosen zu gestalten. Das ist die Perspektive, die sich

der hiesigen Gemeinde eröffnet, das ist die Aufgabe der Verwaltung, der

sie sich – die Anzeichen sind schon vorhanden – auch nicht entziehen

wird. Er der Verklärte, ist mit Worten der Versöhnung auf den Lippen zu

seinem Richter eingegangen, seine Familie seiner Gemeinde anvertrauend und

ihrem Schutze empfehlend. Herrliche Worte des Trostes und der Versöhnung

sprach Herr Dr. Auerbach am Sarge des verstorbenen Kollegen. Möge die

Ergriffenheit und Rührung, die Aller Herzen dabei beschlich, auch bei der

Beratung über die Schritte zu Gunsten der verwaisten Familie bestimmend

sein; vielleicht dämmert einmal wieder die Morgenröte des Friedens in

der hiesigen Gemeinde auf, zum Segen ihrer selbst und der ganzen jüdischen

Welt. Hugo Nahm." |

Jahrgedächtnisfeier für Rabbiner Dr. Moritz Singer (1901)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. August 1901:

"Koblenz, 29. Juli (1901). Am 22. dieses Monats fand hier auf

dem israelitischen Friedhofe zum Jahresgedächtnis eine Trauerfeier für

unseren in der Blüte der Jahre hingerafften Rabbiner Dr. Singer statt. -

Herr Rabbiner Dr. Plaut in Frankfurt am Main, der sich diese Feierlichkeit

zu Ehren eines heimgegangenen Kollegen sehr angelegen sein ließ, hatte

auch die Güte, die unter den obwaltenden Umständen gewiss nicht leichte

Gedächtnisrede zu übernehmen. Dass er sich der übernommenen Aufgabe in

meisterhafter Weise entledigte. braucht bei diesem Redner nicht erst

gesagt zu werden. Er knüpfte an an den Vers in den Klageliedern:

'Gefallen ist die Krone von unserem Haupte!', mit welchem er dem Verlust

im Namen der Gemeinde und der Familie ergreifenden Ausdruck gab. Aber wie

auch für den zerstörten Tempel der große R. Jochanan ben Saccai einen

Ersatz erblickte in dem 'Alter der Liebe', so sei es auch hier die Liebe,

deren Opfer und Hingebung mit diesem von der Zeit zu früh verlangten

Opfer auszusöhnen die Macht haben. - Nicht nur der Vorstand unserer

Gemeinde und viele Freunde des Heimgegangenen waren anwesend, sondern auch

aus der Ferne sahen wir Freunde der so schwer geprüften Familie,

namentlich hatte es sich der hochherzige Gönner der verwaisten Kinder,

Herr Hugo Schlesinger aus Frankfurt am Main nicht nehmen lassen, an dieser

Trauerfeierlichkeit teilzunehmen. Sowohl der Gemeindevorstand wie alle

Anwesenden dankten es dem Herrn Dr. Plaut, dass er dem wahrhaft traurigen

Jahre einen so würdigen, versöhnenden Abschluss gegeben." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. August 1901:

"Koblenz, 29. Juli (1901). Am 22. dieses Monats fand hier auf

dem israelitischen Friedhofe zum Jahresgedächtnis eine Trauerfeier für

unseren in der Blüte der Jahre hingerafften Rabbiner Dr. Singer statt. -

Herr Rabbiner Dr. Plaut in Frankfurt am Main, der sich diese Feierlichkeit

zu Ehren eines heimgegangenen Kollegen sehr angelegen sein ließ, hatte

auch die Güte, die unter den obwaltenden Umständen gewiss nicht leichte

Gedächtnisrede zu übernehmen. Dass er sich der übernommenen Aufgabe in

meisterhafter Weise entledigte. braucht bei diesem Redner nicht erst

gesagt zu werden. Er knüpfte an an den Vers in den Klageliedern:

'Gefallen ist die Krone von unserem Haupte!', mit welchem er dem Verlust

im Namen der Gemeinde und der Familie ergreifenden Ausdruck gab. Aber wie

auch für den zerstörten Tempel der große R. Jochanan ben Saccai einen

Ersatz erblickte in dem 'Alter der Liebe', so sei es auch hier die Liebe,

deren Opfer und Hingebung mit diesem von der Zeit zu früh verlangten

Opfer auszusöhnen die Macht haben. - Nicht nur der Vorstand unserer

Gemeinde und viele Freunde des Heimgegangenen waren anwesend, sondern auch

aus der Ferne sahen wir Freunde der so schwer geprüften Familie,

namentlich hatte es sich der hochherzige Gönner der verwaisten Kinder,

Herr Hugo Schlesinger aus Frankfurt am Main nicht nehmen lassen, an dieser

Trauerfeierlichkeit teilzunehmen. Sowohl der Gemeindevorstand wie alle

Anwesenden dankten es dem Herrn Dr. Plaut, dass er dem wahrhaft traurigen

Jahre einen so würdigen, versöhnenden Abschluss gegeben." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juli 1901: "Koblenz,

22. Juli (1901). Eine eindrucksvolle Gedenkfeier am Grabe seines

verstorbenen Kollegen und Freundes, Dr. M. Singer, veranstaltete heute

Herr Rabbiner Dr. Plaut aus Frankfurt am Main in Anwesenheit der

Singer'schen Familie, zahlreicher Freunde des Verblichenen und des

Vorstandes der Gemeinde. In ergreifender Weise wies Herr Dr. Plaut

nochmals auf das tragische Geschick seines Freundes hin, der im

blühendsten Alter den Seinen und der Gemeinde entrissen wurde, und pries

zugleich das göttliche Walten, das der verwaisten Familie einen zweiten

Vater und Versorger in der Person eines hochherzigen Frankfurter Herrn

gegeben. Die kleine, aber ergreifende Feier hat in Aller Herzen einen

tiefen Nachklang gefunden. Herrn Rabbiner Dr. Plaut selbst gebührt für

seine rührende freundschaftliche Intention der Dank Aller, die dem

Verstorbenen nahe gestanden." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juli 1901: "Koblenz,

22. Juli (1901). Eine eindrucksvolle Gedenkfeier am Grabe seines

verstorbenen Kollegen und Freundes, Dr. M. Singer, veranstaltete heute

Herr Rabbiner Dr. Plaut aus Frankfurt am Main in Anwesenheit der

Singer'schen Familie, zahlreicher Freunde des Verblichenen und des

Vorstandes der Gemeinde. In ergreifender Weise wies Herr Dr. Plaut

nochmals auf das tragische Geschick seines Freundes hin, der im

blühendsten Alter den Seinen und der Gemeinde entrissen wurde, und pries

zugleich das göttliche Walten, das der verwaisten Familie einen zweiten

Vater und Versorger in der Person eines hochherzigen Frankfurter Herrn

gegeben. Die kleine, aber ergreifende Feier hat in Aller Herzen einen

tiefen Nachklang gefunden. Herrn Rabbiner Dr. Plaut selbst gebührt für

seine rührende freundschaftliche Intention der Dank Aller, die dem

Verstorbenen nahe gestanden." |

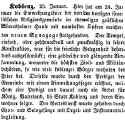

Errichtung eines Bezirksrabbinates in Koblenz (1935)

Artikel in "Jüdische Schulzeitung" vom 1. September 1935: "Einrichtung

eines Bezirksrabbinats in Koblenz. Auf Anregung des preußischen

Landesverbandes jüdischer Gemeinden und auf Grund der von ihm zugesagten

Unterstützung hat die Synagogengemeinde Koblenz beschlossen, dass seit

mehreren Jahrzehnten verwaiste Rabbinat wieder zu besitzen und im

Einvernehmen mit dem preußischen Landesverband zu einem Bezirksrabbinat für

die zahlreichen Gemeinden der Umgebung auszugestalten. Der Rabbinatsbezirk

wird außer Koblenz die dem Landesverband angeschlossenen Gemeinden der

Kreise Mayen, Cochem, Sankt Goar und Simmern, sowie die rechtsrheinischen

Gemeinden Vallendar,

Bendorf-Sayn,

Neuwied,

Dierdorf und Puderbach umfassen;

insgesamt handelt es sich um rund 30 Gemeinden mit zum Teil allerdings nur

geringer Seelenzahl. Der Landesverband erhofft aus der Einrichtung des

Bezirksrabbinats gerade für die kleinen Gemeinden des Hunsrücks und der

Seitentäler des Rheins eine Stärkung und Vertiefung des jüdischen Lebens und

die Schaffung eines engen und fruchtbaren Zusammenhalt zwischen den

verstreuten jüdischen Gemeinschaften. Artikel in "Jüdische Schulzeitung" vom 1. September 1935: "Einrichtung

eines Bezirksrabbinats in Koblenz. Auf Anregung des preußischen

Landesverbandes jüdischer Gemeinden und auf Grund der von ihm zugesagten

Unterstützung hat die Synagogengemeinde Koblenz beschlossen, dass seit

mehreren Jahrzehnten verwaiste Rabbinat wieder zu besitzen und im

Einvernehmen mit dem preußischen Landesverband zu einem Bezirksrabbinat für

die zahlreichen Gemeinden der Umgebung auszugestalten. Der Rabbinatsbezirk

wird außer Koblenz die dem Landesverband angeschlossenen Gemeinden der

Kreise Mayen, Cochem, Sankt Goar und Simmern, sowie die rechtsrheinischen

Gemeinden Vallendar,

Bendorf-Sayn,

Neuwied,

Dierdorf und Puderbach umfassen;

insgesamt handelt es sich um rund 30 Gemeinden mit zum Teil allerdings nur

geringer Seelenzahl. Der Landesverband erhofft aus der Einrichtung des

Bezirksrabbinats gerade für die kleinen Gemeinden des Hunsrücks und der

Seitentäler des Rheins eine Stärkung und Vertiefung des jüdischen Lebens und

die Schaffung eines engen und fruchtbaren Zusammenhalt zwischen den

verstreuten jüdischen Gemeinschaften.

Zum Bezirksrabbiner ist Herr Dr. Max Vogelstein, Berlin, der Sohn des

bekannten Breslauer Rabbiners gewählt worden. Herr Dr. Vogelstein hat sich

neben praktischer Tätigkeit als Rabbiner und akademischer Religionslehrer

besonders durch seine wissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnet, auf Grund

deren er auch seit über einem Jahr an der vom preußischen Landesverband

geschaffenen jüdischen Lehrerbildungsanstalt in Berlin als Dozent tätig war.

Herr Dr. Vogelstein wird das Amt in Koblenz am 1. September antreten." |

Aus der Geschichte der jüdischen

Lehrer und der Schule

Noch ungeordnete Verhältnisse im Unterrichtswesen der

Gemeinde - Bericht von 1840

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19.

Dezember 1840: "Koblenz, 6. Dezember (1840). Mit vollem Rechte

ist in No. 48 aus Bonn der falsche Berichterstatter in No. 43 abgewiesen

worden. Möge es allen Denen so ergehen, die eine schlechte Sache mit

Lügen übertünchen wollen. Denn von den gerühmten bewirkt sein

sollenden 'neuen Anordnungen und heilsamen Vorschlägen zur Veredlung und

Verbesserung unserer religiösen Zustände etc. etc.' ist noch nicht bei

uns laut noch sichtbar geworden, und dürfte es auch wohl schwerlich, noch

sobald werden, bei der bekannten Herzens- und Geistesbeschaffenheit

derjenigen, die dazu berufen und verpflichtet wären. Vornehmlich

betrübend und schmerzlich für jedes fühlende echt jüdische Herz ist der

bei uns noch gar sehr im Argen liegende Zustand des religiösen jüdischen

Jugendunterrichts. So z.B. in der hiesigen Koblenzer, 50 bis 55

Familien starken Judengemeinde, befindet sich kein einziger jüdischer,

weder öffentlicher noch Privatlehrer; und entbehrt folglich, die

betreffende Jugend , nicht nur alle und jede Unterweisung in der Religion

selbst, sondern auch aller auch der geringsten Kenntnis der hebräischen

Sprache und Literatur. Auch bleiben die herben Früchte dieser, für den

hiesigen Vorstand unverantwortlicher Verwahrlosung nicht aus. Denn krasse

Ignoranz und religiöser Indifferentismus, in steigender Progression, sind

leider die charakteristischen Eigenschaften unserer solchergestalt wild

aufwachsenden Jugend. Und welche traurige Aussichten für die Zukunft,

bietet nicht eine solche heillose Vernachlässigung, ohne baldige

nachdrückliche Abhilfe, dar!"

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19.

Dezember 1840: "Koblenz, 6. Dezember (1840). Mit vollem Rechte

ist in No. 48 aus Bonn der falsche Berichterstatter in No. 43 abgewiesen

worden. Möge es allen Denen so ergehen, die eine schlechte Sache mit

Lügen übertünchen wollen. Denn von den gerühmten bewirkt sein

sollenden 'neuen Anordnungen und heilsamen Vorschlägen zur Veredlung und

Verbesserung unserer religiösen Zustände etc. etc.' ist noch nicht bei

uns laut noch sichtbar geworden, und dürfte es auch wohl schwerlich, noch

sobald werden, bei der bekannten Herzens- und Geistesbeschaffenheit

derjenigen, die dazu berufen und verpflichtet wären. Vornehmlich

betrübend und schmerzlich für jedes fühlende echt jüdische Herz ist der

bei uns noch gar sehr im Argen liegende Zustand des religiösen jüdischen

Jugendunterrichts. So z.B. in der hiesigen Koblenzer, 50 bis 55

Familien starken Judengemeinde, befindet sich kein einziger jüdischer,

weder öffentlicher noch Privatlehrer; und entbehrt folglich, die

betreffende Jugend , nicht nur alle und jede Unterweisung in der Religion

selbst, sondern auch aller auch der geringsten Kenntnis der hebräischen

Sprache und Literatur. Auch bleiben die herben Früchte dieser, für den

hiesigen Vorstand unverantwortlicher Verwahrlosung nicht aus. Denn krasse

Ignoranz und religiöser Indifferentismus, in steigender Progression, sind

leider die charakteristischen Eigenschaften unserer solchergestalt wild

aufwachsenden Jugend. Und welche traurige Aussichten für die Zukunft,

bietet nicht eine solche heillose Vernachlässigung, ohne baldige

nachdrückliche Abhilfe, dar!" |

Ausschreibung der Stelle eines Lehrers, Vorbeters und

Schochet (1849)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. März 1849: "Bei der israelitischen Gemeinde in Koblenz

wird ein unverheirateter, wissenschaftlich gebildeter Mann, welcher den

höhern Religionsunterricht zu leiten, und gleichzeitig das Vorbeteramt

nach abgekürztem Ritus zu bekleiden, eventuell auch religiöse Vorträge

zu halten im Stande ist; ferner ein unverheirateter Mann, welcher den

Unterricht in der unteren Klasse der Religionsschule zu erteilen befähigt

und ein tüchtiger Schochet ist, vom 1. Juli dieses Jahres ab zu

engagieren gesucht. Hierauf Reflektierende belieben sich unter Einsendung

ihrer Qualifikations- und Moralitätszeugnisse und unter Bemerkung ihrer

Ansprüche in portofreien Briefen baldigst an unterzeichnete Stelle zu

wenden." Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. März 1849: "Bei der israelitischen Gemeinde in Koblenz

wird ein unverheirateter, wissenschaftlich gebildeter Mann, welcher den

höhern Religionsunterricht zu leiten, und gleichzeitig das Vorbeteramt

nach abgekürztem Ritus zu bekleiden, eventuell auch religiöse Vorträge

zu halten im Stande ist; ferner ein unverheirateter Mann, welcher den

Unterricht in der unteren Klasse der Religionsschule zu erteilen befähigt

und ein tüchtiger Schochet ist, vom 1. Juli dieses Jahres ab zu

engagieren gesucht. Hierauf Reflektierende belieben sich unter Einsendung

ihrer Qualifikations- und Moralitätszeugnisse und unter Bemerkung ihrer

Ansprüche in portofreien Briefen baldigst an unterzeichnete Stelle zu

wenden." |

Geordnete Schulverhältnisse unter Lehrer Sommer - Bericht von 1859

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Februar 1859:

"Koblenz, 17. Dezember. In unserer Gemeinde findet die

Religionsschule unter der Leitung des Herrn Sommer, eines tüchtigen

Schulmannes, allgemeine Anerkennung; hier findet kein pedantischer Zwang

statt, sondern der Unterricht wird mit Lust und Liebe, der Fassungshabe

der Schüler und Schülerinnen entsprechend und in den verschiedenen

Abteilungen fortschreitend, unter der Aufsicht einer besonderen

Schulkommission in den meisten Fächern des jüdischen Wissens und der

Geschichte der jüdischen Volkes erteilt, und findet bei den

Jahresprüfungen und der feierlichen Konfirmation der entlassenen

Zöglinge öffentliche und wohl verdiente Anerkennung. Darum darf es auch

nicht Wunder nehmen, wenn der Gemeindevorstand vor einigen Jahren den

Gehalt des Herrn Sommer ansehnlich verbessert, und wollen wir es nicht

versäumen, in diesem viel gelesenen Blatte einen rührenden und

erhebenden Akt mitzuteilen, der sich dieser Tage unter unseren Augen

zutrug. Einige Zöglinge der Schule fassten den Entschluss, ihrem Lehrer

einen kleinen Beweis ihrer Dankbarkeit zu geben, und demselben in

Anerkennung für die vielen Mühen und Anstrengungen, die er durch sie

gehabt und noch täglich hat, durch Überreichung eines kleinen Geschenks

zu erfreuen. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Februar 1859:

"Koblenz, 17. Dezember. In unserer Gemeinde findet die

Religionsschule unter der Leitung des Herrn Sommer, eines tüchtigen

Schulmannes, allgemeine Anerkennung; hier findet kein pedantischer Zwang

statt, sondern der Unterricht wird mit Lust und Liebe, der Fassungshabe

der Schüler und Schülerinnen entsprechend und in den verschiedenen

Abteilungen fortschreitend, unter der Aufsicht einer besonderen

Schulkommission in den meisten Fächern des jüdischen Wissens und der

Geschichte der jüdischen Volkes erteilt, und findet bei den

Jahresprüfungen und der feierlichen Konfirmation der entlassenen

Zöglinge öffentliche und wohl verdiente Anerkennung. Darum darf es auch

nicht Wunder nehmen, wenn der Gemeindevorstand vor einigen Jahren den

Gehalt des Herrn Sommer ansehnlich verbessert, und wollen wir es nicht

versäumen, in diesem viel gelesenen Blatte einen rührenden und

erhebenden Akt mitzuteilen, der sich dieser Tage unter unseren Augen

zutrug. Einige Zöglinge der Schule fassten den Entschluss, ihrem Lehrer

einen kleinen Beweis ihrer Dankbarkeit zu geben, und demselben in

Anerkennung für die vielen Mühen und Anstrengungen, die er durch sie

gehabt und noch täglich hat, durch Überreichung eines kleinen Geschenks

zu erfreuen.

Eine Kollekte, die sie zu diesem Zwecke bei den Eltern der Schulkinder

abhielten, brachte schnell eine namhafte Summe zusammen, und so wurden am

14. dieses Monats in dem festlich erleuchteten und verzierten Schullokale

in Gegenwart des dazu eingeladenen Gemeindevorstandes und der

Schulkommission unter entsprechenden Anreden des Herrn Sommer zwei

wertvolle silberne Leuchter und ein kostbares Service von der versammelten

Schuljugend überreicht. Auf das Innigste gerührt und überrascht durch

dieses äußere Zeichen der Dankbarkeit, hielt Herr Sommer eine von Herzen

kommende und allgemeine Rührung erweckende Ansprache an die

Versammlung." |

25-jähriges Amtsjubiläum von Prediger und Lehrer

Benno Huhn (1926)

Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom

8. Januar 1926: "Koblenz. (Amtsjubiläum). Am 1. Januar

1926 beging die Synagogengemeinde Koblenz die Feier der 25-jährigen,

amtlichen Tätigkeit ihres Predigers und Lehrers Herrn Benno Huhn.

Die Feier gestaltete sich zu einer Kundgebung des gegenseitigen Vertrauens

von Seelsorger und Gemeinde. Zu dem Festgottesdienst wurde der Jubilar

durch die gesamte Verwaltung in feierlicher Weise eingeführt. Eine

Ansprache durch den Vorsitzenden, Herrn Moser, betonte die

unvergänglichen Verdienste des Gefeierten, welcher in der darauffolgenden

Festpredigt der Anhänglichkeit und Liebe zu seiner Gemeinde beredten

Ausdruck verlieh. Herr Oberkantor Fleischmann aus Köln erhöhte

die feierliche Stimmung durch den mit unvergleichlich herrlicher Stimme

durchgeführten kantoralen Teil des Festgottesdienstes. Am Abend des

Festtages versammelten sich die Gemeindemitglieder in den Gemeindesälen

zu einer geselligen Feier, in welcher von verschiedenen Rednern das

mustergültige Schaffen und Wirken des Jubilars, das Aufblühen der

Gemeinde und die vorbildliche Tätigkeit der gegenwärtigen Verwaltung

hervorgehoben

wurden." Artikel in der "Jüdisch-liberalen Zeitung" vom

8. Januar 1926: "Koblenz. (Amtsjubiläum). Am 1. Januar

1926 beging die Synagogengemeinde Koblenz die Feier der 25-jährigen,

amtlichen Tätigkeit ihres Predigers und Lehrers Herrn Benno Huhn.

Die Feier gestaltete sich zu einer Kundgebung des gegenseitigen Vertrauens

von Seelsorger und Gemeinde. Zu dem Festgottesdienst wurde der Jubilar

durch die gesamte Verwaltung in feierlicher Weise eingeführt. Eine

Ansprache durch den Vorsitzenden, Herrn Moser, betonte die

unvergänglichen Verdienste des Gefeierten, welcher in der darauffolgenden

Festpredigt der Anhänglichkeit und Liebe zu seiner Gemeinde beredten

Ausdruck verlieh. Herr Oberkantor Fleischmann aus Köln erhöhte

die feierliche Stimmung durch den mit unvergleichlich herrlicher Stimme

durchgeführten kantoralen Teil des Festgottesdienstes. Am Abend des

Festtages versammelten sich die Gemeindemitglieder in den Gemeindesälen

zu einer geselligen Feier, in welcher von verschiedenen Rednern das

mustergültige Schaffen und Wirken des Jubilars, das Aufblühen der

Gemeinde und die vorbildliche Tätigkeit der gegenwärtigen Verwaltung

hervorgehoben

wurden." |

Berichte aus

dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

Ein jüdischer Bürger wird zum Stadtverordneten gewählt

(1846)

Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Oktober 1846:

"Koblenz, 6. Oktober (1846). Auch hier ist ein Israelit zum Stadtverordneten

gewählt worden." Meldung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Oktober 1846:

"Koblenz, 6. Oktober (1846). Auch hier ist ein Israelit zum Stadtverordneten

gewählt worden." |

Reformen in Gottesdienst und der Gemeinde

(1849)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Juli 1849: "Koblenz, 3. Juli (1849).

Während uns aus so vielen größeren und kleineren jüdischen Gemeinde

die Klage wegen Zerrüttung und Zerfall der Gemeindezustände zu Ohren

kommt, ist es mir erfreulich, Ihnen die Mitteilung machen zu können, dass

die neue Zeit auf die Verhältnisse unserer Gemeinde den wohltätigsten

und befriedigendsten Einfluss geübt hat, und dieselben eine Gestalt

erlangt haben, welcher die vollste Anerkennung gewährt werden muss und

wird. So wie unser Kultus vom verflossenen Rosch Haschana

(Neujahrstage) an eine völlige Umwandlung erlitten und in demselben die

Beschlüsse der R.V. (Rabbiner-Versammlung) bis auf wenige Ausnahmen in

Ausführung gebracht worden sind, sodass am gewöhnlichen Sabbate der Gottesdienst

nicht länger als 1 1/4, am Festtage nicht länger als 1 1/2 Stunde

dauert, und derselbe beinahe zur Hälfte in deutscher Sprache abgehalten

wird, ebenso sind auch die Verwaltungsangelegenheiten, welche sich

in einem sehr traurigen Zustande befanden, durch eine von der Gemeinde zur

Regulierung derselben gewählte Kommission zur allgemeinen Zufriedenheit

geordnet worden. Mit der Hälfte der früheren Umlagen werden jetzt alle Institutionen

auf bessere und zweckmäßigere Weise verwaltet. Wer die früheren

Verhältnisse hiesiger Gemeinde gekannt, muss den Mut und den takt der

Männer bewundern, die in einer so kurzen Zeit so Gewaltiges vollbracht

und das Alles ohne den Frieden der Gemeinde auf einen Augenblick zu

stören. Fast alle Beschlüsse derselben sind einstimmig gefasst und auf

die schonendste Art zur Ausführung gebracht worden. Auf diese Weise wurde

es denn auch möglich, den schon vor mehreren Jahren projektierten Bau

einer neuen Synagoge in verflossenen Frühjahre zu beginnen, und wir

werden vielleicht schon in den Herbstfeiertagen zur Einweihung derselben

schreiten können. Wie auch von Seiten unserer christlichen Mitbürger das

Streben der jüdischen Gemeinde gewürdigt wird, können Sie daraus

ermessen, dass der Stadtrat durch einen fast einstimmigen Beschluss dem

jüdischen Kultus aus der Stadtkasse einen jährlichen Zuschuss von

beinahe 100 Thaler bewilligt, sowie zur Umfriedung des umfangreichen

Gottesackers das nötige Material (im Werte von einigen hundert

Thalern) angeboten und überreicht hat. Und um den gewonnenen Boden

selbstständig bearbeiten, und ohne Störung von außen die erwünschten

Früchte erzielen zu können, ist, wie ein Segen von oben, unterm 8. des

verflossenen Monats dem Vorstande vom königlichen Oberpräsidium eine

Zuschrift übermacht worden, wonach, gemäß eines Ministerialreskriptes

die rheinischen jüdischen Konsistorien, die uns so hinderlich im Wege

gestanden (noch vor wenigen Monaten hat das zu Bonn die hiesige Regierung

darum angegangen, die Reformen in unserm Gottesdienste zu verbieten) aufgelöst

worden sind. Demgemäss ist nun hier sofort ein selbstständiges

Rabbinat gegründet und unser bisheriger Prediger, Herr Ben-Israel,

zum Rabbiner desselben ernannt worden. Wir hoffen, dass dieses Rabbinat

sich recht bald dadurch, dass die umliegenden Gemeinden sich anschließen,

zu einem größeren Sprengel ausdehnen wird, was umso mehr zu erwarten

steht, als Herr Ben-Israel durch seine sechsjährige Verwaltung des

Predigeramtes bewiesen hat,

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 16. Juli 1849: "Koblenz, 3. Juli (1849).

Während uns aus so vielen größeren und kleineren jüdischen Gemeinde

die Klage wegen Zerrüttung und Zerfall der Gemeindezustände zu Ohren

kommt, ist es mir erfreulich, Ihnen die Mitteilung machen zu können, dass

die neue Zeit auf die Verhältnisse unserer Gemeinde den wohltätigsten

und befriedigendsten Einfluss geübt hat, und dieselben eine Gestalt

erlangt haben, welcher die vollste Anerkennung gewährt werden muss und

wird. So wie unser Kultus vom verflossenen Rosch Haschana

(Neujahrstage) an eine völlige Umwandlung erlitten und in demselben die

Beschlüsse der R.V. (Rabbiner-Versammlung) bis auf wenige Ausnahmen in

Ausführung gebracht worden sind, sodass am gewöhnlichen Sabbate der Gottesdienst

nicht länger als 1 1/4, am Festtage nicht länger als 1 1/2 Stunde

dauert, und derselbe beinahe zur Hälfte in deutscher Sprache abgehalten

wird, ebenso sind auch die Verwaltungsangelegenheiten, welche sich

in einem sehr traurigen Zustande befanden, durch eine von der Gemeinde zur

Regulierung derselben gewählte Kommission zur allgemeinen Zufriedenheit

geordnet worden. Mit der Hälfte der früheren Umlagen werden jetzt alle Institutionen

auf bessere und zweckmäßigere Weise verwaltet. Wer die früheren

Verhältnisse hiesiger Gemeinde gekannt, muss den Mut und den takt der

Männer bewundern, die in einer so kurzen Zeit so Gewaltiges vollbracht

und das Alles ohne den Frieden der Gemeinde auf einen Augenblick zu

stören. Fast alle Beschlüsse derselben sind einstimmig gefasst und auf

die schonendste Art zur Ausführung gebracht worden. Auf diese Weise wurde

es denn auch möglich, den schon vor mehreren Jahren projektierten Bau

einer neuen Synagoge in verflossenen Frühjahre zu beginnen, und wir

werden vielleicht schon in den Herbstfeiertagen zur Einweihung derselben

schreiten können. Wie auch von Seiten unserer christlichen Mitbürger das

Streben der jüdischen Gemeinde gewürdigt wird, können Sie daraus

ermessen, dass der Stadtrat durch einen fast einstimmigen Beschluss dem

jüdischen Kultus aus der Stadtkasse einen jährlichen Zuschuss von

beinahe 100 Thaler bewilligt, sowie zur Umfriedung des umfangreichen

Gottesackers das nötige Material (im Werte von einigen hundert

Thalern) angeboten und überreicht hat. Und um den gewonnenen Boden

selbstständig bearbeiten, und ohne Störung von außen die erwünschten

Früchte erzielen zu können, ist, wie ein Segen von oben, unterm 8. des

verflossenen Monats dem Vorstande vom königlichen Oberpräsidium eine

Zuschrift übermacht worden, wonach, gemäß eines Ministerialreskriptes

die rheinischen jüdischen Konsistorien, die uns so hinderlich im Wege

gestanden (noch vor wenigen Monaten hat das zu Bonn die hiesige Regierung

darum angegangen, die Reformen in unserm Gottesdienste zu verbieten) aufgelöst

worden sind. Demgemäss ist nun hier sofort ein selbstständiges

Rabbinat gegründet und unser bisheriger Prediger, Herr Ben-Israel,

zum Rabbiner desselben ernannt worden. Wir hoffen, dass dieses Rabbinat

sich recht bald dadurch, dass die umliegenden Gemeinden sich anschließen,

zu einem größeren Sprengel ausdehnen wird, was umso mehr zu erwarten

steht, als Herr Ben-Israel durch seine sechsjährige Verwaltung des

Predigeramtes bewiesen hat, |

dass

ihm weder die Fähigkeit noch der gute Wille fehlt, das religiöse Leben

zu fördern und zur Hebung des Kultus sein gutes Teil

beizutragen. dass

ihm weder die Fähigkeit noch der gute Wille fehlt, das religiöse Leben

zu fördern und zur Hebung des Kultus sein gutes Teil

beizutragen.

Durch das Engagement des bisherigen Lehrers zu Bad

Ems, Herrn S. Sommer, zum Religionslehrer und Vorbeter, ist

für das Aufblühen und Gedeihen der neu geschaffenen Religionsschule der

beste Erfolg in Aussicht gestellt.

Mögen die übrigen jüdischen Gemeinden der Rheinprovinz, die nun jeder

geistlichen Obhut entbehren, die erlangte Selbstständigkeit in Betreff

der Kultusangelegenheiten nicht zum Zerstören, sondern zur Befestigung

und Verherrlichung unserer heiligen Religion, welche so vielen Stürmen

Trotz geboten, nutzen und gebrauchen, mögen sie nur beginnen, es wird

ihnen zur Vollendung dieses Werkes der Segen Gottes nicht

fehlen." |

Antijüdisches in der Presse (1850)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. Mai 1850:

"Koblenz, 2. Mai (1850). Es ist merkwürdig, wie man sich in

Deutschland noch immer nicht entwöhnen will, bei jeder Gelegenheit, wo

die Religion auch nicht den geringsten Einfluss übt, den 'Juden'

hervorzuheben. Ein hiesiger Arzt hat gegen einen hiesigen Kaufmann im

hiesigen 'Tageblatt' etwas geschrieben. Er wird dafür angeklagt und zu 25

Taler Strafe verurteilt. Nun, das sind Dinge, die täglich passieren. da

wird aber in allen Zeitungen darüber geschrieben, und recht

geflissentlich hervorgehoben 'der jüdische Arzt Dr. A.' ff. Was hat da

der Jude mit zu tun? Schreibt man etwa 'der katholische Arzt, der

evangelische Rechtsanwalt, der griechisch-unierte Schreiner, der

mennonitische Schuhmacher' und dergleichen? Bevor selbst die deutschen

Redaktionen, die doch auf Bildung Ansprach machen wollen, solcherlei

Gesinnungen nicht ablegen, ihr Wohlwollen gegen eine große

Religionspartei stets an den Tag zu legen, ist auf eine allgemeine Duldung

nicht zu rechnen, und nicht zu verwundern, dass von Zeit zu Zeit es sich

zeigt, wie die Glut des Vorurteils und Hasses noch immer unter einer

dünnen Decke von Asche fortglimmt." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. Mai 1850:

"Koblenz, 2. Mai (1850). Es ist merkwürdig, wie man sich in

Deutschland noch immer nicht entwöhnen will, bei jeder Gelegenheit, wo

die Religion auch nicht den geringsten Einfluss übt, den 'Juden'

hervorzuheben. Ein hiesiger Arzt hat gegen einen hiesigen Kaufmann im

hiesigen 'Tageblatt' etwas geschrieben. Er wird dafür angeklagt und zu 25

Taler Strafe verurteilt. Nun, das sind Dinge, die täglich passieren. da

wird aber in allen Zeitungen darüber geschrieben, und recht

geflissentlich hervorgehoben 'der jüdische Arzt Dr. A.' ff. Was hat da

der Jude mit zu tun? Schreibt man etwa 'der katholische Arzt, der

evangelische Rechtsanwalt, der griechisch-unierte Schreiner, der

mennonitische Schuhmacher' und dergleichen? Bevor selbst die deutschen

Redaktionen, die doch auf Bildung Ansprach machen wollen, solcherlei

Gesinnungen nicht ablegen, ihr Wohlwollen gegen eine große

Religionspartei stets an den Tag zu legen, ist auf eine allgemeine Duldung

nicht zu rechnen, und nicht zu verwundern, dass von Zeit zu Zeit es sich

zeigt, wie die Glut des Vorurteils und Hasses noch immer unter einer

dünnen Decke von Asche fortglimmt." |

Gottesdienste mit zahlreichen Soldaten - Einsatz für die

französisch-jüdischen Kriegsgefangenen (1870)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Oktober 1870:

"Koblenz, 14. Oktober (1870). An den eben verlebten hohen

Feiertagen wurde unsere Synagoge von Soldaten aller Waffengattungen

besucht. Ein sonderbares Bild bot es aber dem Auge, als die hier gefangen

gehaltenen französischen Israeliten, unter denen sich Söhne von mehreren

Rabbinen aus Elsass befinden, unter Eskorte preußischer Soldaten zur

Synagoge gebracht und von denselben nach beendigtem Gottesdienst, und

nachdem sie, auf Kosten der hiesigen israelitischen Gemeinde, wohl

gespeist und getränkt waren, auch wieder zurückgeführt wurden. Es ist

jedoch weniger der Synagogengesuch der Franzosen, welchen ich Ihnen

hervorheben wollte, denn vielen unter ihnen mag es bloß darum zu tun

gewesen sein, einmal in die Stadt am Rhein zu kommen. Bemerken wollte ich

Ihnen bloß, wie sich auch hier wieder das echt jüdische Herz gezeigt

hat. Kaum war es kund geworden, dass den Franzosen während der Feiertage

gestattet sei, die Synagoge zu besuchen, als auch schon die Mittel zu

ihrer Beköstigung für Rosch-haschonoh, Jom-Kippur und Sokkut durch

freiwillige Gaben herbeigebracht waren. Hier zeigte es sich, dass der Jude

in seiner Wohl- und Mildtätigkeit keinen Feind kennt und bewährten sich

aufs herzlichste die Worte des weisen Salomo: 'wenn deinen Feind

hungert, gib ihm Brot zu essen, und wenn ihm dürstet, gib ihm Wasser zu

trinken' (Sprüche 25,21) Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Oktober 1870:

"Koblenz, 14. Oktober (1870). An den eben verlebten hohen

Feiertagen wurde unsere Synagoge von Soldaten aller Waffengattungen

besucht. Ein sonderbares Bild bot es aber dem Auge, als die hier gefangen

gehaltenen französischen Israeliten, unter denen sich Söhne von mehreren

Rabbinen aus Elsass befinden, unter Eskorte preußischer Soldaten zur

Synagoge gebracht und von denselben nach beendigtem Gottesdienst, und

nachdem sie, auf Kosten der hiesigen israelitischen Gemeinde, wohl

gespeist und getränkt waren, auch wieder zurückgeführt wurden. Es ist

jedoch weniger der Synagogengesuch der Franzosen, welchen ich Ihnen

hervorheben wollte, denn vielen unter ihnen mag es bloß darum zu tun

gewesen sein, einmal in die Stadt am Rhein zu kommen. Bemerken wollte ich

Ihnen bloß, wie sich auch hier wieder das echt jüdische Herz gezeigt

hat. Kaum war es kund geworden, dass den Franzosen während der Feiertage

gestattet sei, die Synagoge zu besuchen, als auch schon die Mittel zu

ihrer Beköstigung für Rosch-haschonoh, Jom-Kippur und Sokkut durch

freiwillige Gaben herbeigebracht waren. Hier zeigte es sich, dass der Jude

in seiner Wohl- und Mildtätigkeit keinen Feind kennt und bewährten sich

aufs herzlichste die Worte des weisen Salomo: 'wenn deinen Feind

hungert, gib ihm Brot zu essen, und wenn ihm dürstet, gib ihm Wasser zu

trinken' (Sprüche 25,21) |

Rekrutenvereidigung in der Synagoge (1890)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

4. Dezember 1890: "In Koblenz sind diesmal bei der

Rekrutenvereidigung zum ersten Male die Soldaten israelitischer Konfession

in der Synagoge vereidigt". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

4. Dezember 1890: "In Koblenz sind diesmal bei der

Rekrutenvereidigung zum ersten Male die Soldaten israelitischer Konfession

in der Synagoge vereidigt". |

Die Beamtengehälter der Gemeinde werden erhöht

(1892)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

8. April 1892: "Die Koblenzer israelitische Gemeindeverwaltung

hat angesichts der herrschenden Teuerung die Beamtengehälter zum

1. April erhöht, trotzdem dies erst vor drei Jahren bereits einmal

geschehen ist und vor einem halben Jahr eine einmalige Teuerungszulage

bewilligt worden

war." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

8. April 1892: "Die Koblenzer israelitische Gemeindeverwaltung

hat angesichts der herrschenden Teuerung die Beamtengehälter zum

1. April erhöht, trotzdem dies erst vor drei Jahren bereits einmal

geschehen ist und vor einem halben Jahr eine einmalige Teuerungszulage

bewilligt worden

war." |

Gegen den sich ausbreitenden Antisemitismus (1892)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1892:

"Koblenz, 1. August (1892). Mehrere angesehene Firmen am Rhein haben

die Arbeiter ihrer Fabriken vor dem Besuche antisemitischer Versammlungen

gewarnt. Einige haben wissen lassen, dass diejenigen, welche Mitglieder

von antisemitischen Vereinen werden, eine Aufkündigung des

Arbeitsverhältnisses zu erwarten haben." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. August 1892:

"Koblenz, 1. August (1892). Mehrere angesehene Firmen am Rhein haben

die Arbeiter ihrer Fabriken vor dem Besuche antisemitischer Versammlungen

gewarnt. Einige haben wissen lassen, dass diejenigen, welche Mitglieder

von antisemitischen Vereinen werden, eine Aufkündigung des

Arbeitsverhältnisses zu erwarten haben." |

Ausschuss-Sitzung des Verbandes israelitischer Gemeinden

im Regierungsbezirk Koblenz (1907)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 19. Juli 1907: "Koblenz. Der Verband

israelitischer Gemeinden im Regierungs-Bezirk Koblenz hielt unter der

Leitung seines Vorsitzenden, Herrn Dr. Lichtenstein -

Neuwied, eine

Ausschusssitzung ab. Der Verband bezweckt vorzugsweise: Austausch von

Erfahrungen in der Gemeindeverwaltung, bestehende Missstände in kleinen

Gemeinden zu beseitigen und Differenzen zu schlichten, das Gemeindewesen

zu organisieren, Pflege und Förderung des Religionsunterrichts,

Heranziehung der Jugend zu anderen Erwerbszweigen als zum Viehhandel,

Hebung geistiger Kultur. - Die diesmaligen Beratungen des Ausschusses

bezogen sich auf die Einrichtung und Förderung des Religionsunterrichtes

in mehreren Gemeinden des Bezirks. Für den Religionsunterricht gibt es in

den zum Bezirke gehörenden Teilen des Westerwaldes, der Eifel und des

Hunsrück noch vieles zu tun. Am 28. Juli soll in Rheinböllen eine

abermalige Ausschusssitzung und allgemeine Versammlung zur Besprechung

über Religions-Schulangelegenheiten stattfinden". Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 19. Juli 1907: "Koblenz. Der Verband

israelitischer Gemeinden im Regierungs-Bezirk Koblenz hielt unter der

Leitung seines Vorsitzenden, Herrn Dr. Lichtenstein -

Neuwied, eine

Ausschusssitzung ab. Der Verband bezweckt vorzugsweise: Austausch von

Erfahrungen in der Gemeindeverwaltung, bestehende Missstände in kleinen

Gemeinden zu beseitigen und Differenzen zu schlichten, das Gemeindewesen

zu organisieren, Pflege und Förderung des Religionsunterrichts,

Heranziehung der Jugend zu anderen Erwerbszweigen als zum Viehhandel,

Hebung geistiger Kultur. - Die diesmaligen Beratungen des Ausschusses

bezogen sich auf die Einrichtung und Förderung des Religionsunterrichtes

in mehreren Gemeinden des Bezirks. Für den Religionsunterricht gibt es in

den zum Bezirke gehörenden Teilen des Westerwaldes, der Eifel und des

Hunsrück noch vieles zu tun. Am 28. Juli soll in Rheinböllen eine

abermalige Ausschusssitzung und allgemeine Versammlung zur Besprechung

über Religions-Schulangelegenheiten stattfinden". |

Ausschreibung der Stelle des Schochet und Synagogendieners

(1909)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1909: "Die

Synagogengemeinde Koblenz am Rhein sucht zum Herbst dieses Jahres

(möglichst vor den Feiertagen) einen Schochet und Synagogendiener,

der stimmlich begabt und Baal Kore sein muss, um eventuell den

Vorbeter vertreten zu können. Ausländer ausgeschlossen. Offerten mit

Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen sind an den Vorstand zu

richten." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. April 1909: "Die

Synagogengemeinde Koblenz am Rhein sucht zum Herbst dieses Jahres

(möglichst vor den Feiertagen) einen Schochet und Synagogendiener,

der stimmlich begabt und Baal Kore sein muss, um eventuell den

Vorbeter vertreten zu können. Ausländer ausgeschlossen. Offerten mit

Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen sind an den Vorstand zu

richten." |

Vermietung von Räumen im Synagogengebäude und Spenden

der Gemeinde zur Unterstützung von Frauen und Kindern einberufener Soldaten

(1914)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. September 1914: "Koblenz, 4. September (1914). Der

Vorstand und die Repräsentanten der hiesigen Synagogengemeinde haben

beschlossen: Die unteren Räume des Synagogengebäudes, soweit dieselben

verfügbar sind, durch Vermittlung der Residenzstadt Koblenz für noch

näher zu bestimmende Zwecke den Frauenvereinen zur Verfügung zu stellen.

Gleichzeitig wurde einstimmig bewilligt: 500 Mark dem Roten Kreuz, 500

Mark dem Vaterländischen Frauenverein und 500 Mark dem Israelitischen

Frauenverein. Der letztere Betrag soll zur Speisung und Versorgung von

Frauen und Kindern, deren Ernährer zur Fahne einberufen sind, verwendet

werden." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. September 1914: "Koblenz, 4. September (1914). Der

Vorstand und die Repräsentanten der hiesigen Synagogengemeinde haben

beschlossen: Die unteren Räume des Synagogengebäudes, soweit dieselben

verfügbar sind, durch Vermittlung der Residenzstadt Koblenz für noch

näher zu bestimmende Zwecke den Frauenvereinen zur Verfügung zu stellen.

Gleichzeitig wurde einstimmig bewilligt: 500 Mark dem Roten Kreuz, 500

Mark dem Vaterländischen Frauenverein und 500 Mark dem Israelitischen

Frauenverein. Der letztere Betrag soll zur Speisung und Versorgung von

Frauen und Kindern, deren Ernährer zur Fahne einberufen sind, verwendet

werden." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Erinnerung an die Auswanderungen im 19.

Jahrhundert - Grabstein für Ida Sussmann aus Koblenz in New

Orleans (gest. 1867)

Anmerkung: das Foto wurde von Rolf Hofmann (Stuttgart) im April 1994 im 1860

eröffneten Hebrew Rest Cemetery in New Orleans, 2100 Pelopidas at Frenchman

Street, near Elysian Fields and Gentilly Blvd.,

aufgenommen.

Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans

für

Grabstein im "Hebrew Rest Cemetery" in New Orleans

für

"Ida Sussmann,

Born in Koblens Prussia

Died October 4th 1867

aged 19 years". |

Otto Jordan vermacht einen Betrag zu wohltätigen

Zwecken (1890)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Mai

1890: "Herr Otto Jordan aus Koblenz hat in seinem und im Namen

seiner Schwestern Frau Generalmajor Freifrau von Rössing und Frau

Regierungsrat Düesberg zum Andenken an den verstorbenen Vater, Herrn

Kommerzienrat Anton Jordan, dem Rabbiner Herrn Dr. Singer 500 Mark

überreicht, um sie zu wohltätigen Zwecken zu

verwenden."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 16. Mai

1890: "Herr Otto Jordan aus Koblenz hat in seinem und im Namen

seiner Schwestern Frau Generalmajor Freifrau von Rössing und Frau

Regierungsrat Düesberg zum Andenken an den verstorbenen Vater, Herrn

Kommerzienrat Anton Jordan, dem Rabbiner Herrn Dr. Singer 500 Mark

überreicht, um sie zu wohltätigen Zwecken zu

verwenden." |

Carl Mayer wird zum mexikanischen Konsul ernannt (1892)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

28. Oktober 1892: "Herr Carl Mayer in Koblenz, Besitzer der

weltbekannten rührigen Kuvertfabrik M. Mayer daselbst, wurde zum

mexikanischen Konsul

ernannt." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

28. Oktober 1892: "Herr Carl Mayer in Koblenz, Besitzer der

weltbekannten rührigen Kuvertfabrik M. Mayer daselbst, wurde zum

mexikanischen Konsul

ernannt." |

50-jähriges Jubiläum von Justizrat Adolf Seligmann

als Jurist (1894)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

20. April 1894: "Justizrat Adolf Seligmann in Koblenz feierte

sein fünfzigjähriges Jubiläum als Jurist. Bei der Beglückwünschung

von Seiten der Justizbehörden und seiner Kollegen überreicht Herr

Landgerichts-Direktor Petry den dem Jubilar vom Kaiser verliehenen Roten

Adler-Orden vierter

Klasse." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

20. April 1894: "Justizrat Adolf Seligmann in Koblenz feierte

sein fünfzigjähriges Jubiläum als Jurist. Bei der Beglückwünschung

von Seiten der Justizbehörden und seiner Kollegen überreicht Herr

Landgerichts-Direktor Petry den dem Jubilar vom Kaiser verliehenen Roten

Adler-Orden vierter

Klasse." |

Zum Tod des langjährigen Gemeindevorstehers Leopold Salomon (1900)

Anmerkung:

der nachfolgende Abschnitt weist darauf hin, dass es Ende des 19. Jahrhunderts

zu starken Spannungen in der Gemeinde zwischen konservativen und reformerisch

gesinnten Kreisen gekommen ist, in die auch der Rabbiner sowie der verstorbene

Leopold Salomon hineingezogen worden sind. Der Abschnitt ist aus der kritischen

Sicht der konservativ-orthodoxen Zeitschrift "Der Israelit" geschrieben:

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1900: "Koblenz,

18. Juli (1900). Eine jener Männer, die, wie die alten knorrigen Eichen,

Sturm und Wetter trotzen, Leute, mit den heute immer seltener werdenden

Eigenschaften: Charakter, treue und Frömmigkeit, wurde heute Morgen 5 Uhr

plötzlich in die Ewigkeit abberufen: Herr Leopold Salomon. Seit

Jahrzehnten im Vorstand der Gemeinde, an der Spitze eines der ersten

Handelshäuser der Stadt, hoch angesehen bei allen Konfessionen, stand der

Verblichene, ein bescheidener, und bei seiner Bescheidenheit umso höherer

Charakter, an der Schwelle der Jahre, die der Prophet als Zeitdauer des

menschlichen Lebens bezeichnet. Der Verstorbene – es ist traurig, dass

solches überhaupt erwähnenswert, in Koblenz jedoch, der Hochburg der

religiösen Indifferentismus, verdient das hervorgehoben zu werden –

versäumte nie einen Gottesdienst, bis in jüngster Zeit die skandalösen

Vorgänge in der Gemeinde, die sich auch auf den Gottesdienst verpflanzt

hatten, ihn mit den meisten der besseren Elemente von der Synagoge

fernhielt. Es wurde ihm damals eine Düpierung zuteil, die vom religiösen

wie menschlichen Standpunkte aus nicht leicht ihresgleichen finden dürfte.

Herr Salomon hatte aus Anlass der Vermählung seines jüngstens Kindes

einen kostbaren Vorhang für die heilige Lade gestiftet. Damals vertrat er

noch das Amt eines Repräsentanten-Vorstehers. Als bald darauf, nachdem

gewisse Elemente an die Spitze der Verwaltung gelangt und im Nu mit

Reformen bei der Hand waren, jener unselige Zwist aus Anlass der brutalen

und unrechtmäßigen Kündigung des Rabbiners in der Gemeinde ausbracht,

legte Herr Salomon, ein warmer Verteidiger des so grausam und unmenschlich

behandelten todkranken Mannes, nachdem er vergebens versucht, die Sache in

Güte und Frieden beizulegen, für seine humanen Bemühungen indess nur

Spott und Hohn seitens einiger jüngere rund dafür umso unreiferer

Kollegen in der Verwaltung geerntet, legte Herr Salomon sein Amt nieder.

Bald nachher erwachte in den Köpfen einiger jener Männer, die die unüberbrückbare

Kluft in der Gemeinde geschafften zu haben, sich rühmen dürfen, ein

merkwürdig ästhetisches Gefühl, mit dem der Anblick jenes Vorhanges

sich nicht vereinigen ließ. Man fasste den Beschluss den Vorhang

abzunehmen und ihn anders zu verwenden. Indes erfuhr Herr Salomon von dem

sauberen Plane und erbat sich mittels eingeschriebenen Briefes sein

Geschen zurück; und seinem Wunsche wurde willfahrt. So geschehen in

Koblenz mit einem Manne, unter dessen Ägide Friede und Ruhe in der

Gemeinde stets geherrscht, der nie Jemanden brüskiert, der allen ein

Wohltäter, Freund und Berater gewesen.

D Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Juli 1900: "Koblenz,

18. Juli (1900). Eine jener Männer, die, wie die alten knorrigen Eichen,

Sturm und Wetter trotzen, Leute, mit den heute immer seltener werdenden

Eigenschaften: Charakter, treue und Frömmigkeit, wurde heute Morgen 5 Uhr

plötzlich in die Ewigkeit abberufen: Herr Leopold Salomon. Seit

Jahrzehnten im Vorstand der Gemeinde, an der Spitze eines der ersten

Handelshäuser der Stadt, hoch angesehen bei allen Konfessionen, stand der

Verblichene, ein bescheidener, und bei seiner Bescheidenheit umso höherer

Charakter, an der Schwelle der Jahre, die der Prophet als Zeitdauer des

menschlichen Lebens bezeichnet. Der Verstorbene – es ist traurig, dass

solches überhaupt erwähnenswert, in Koblenz jedoch, der Hochburg der

religiösen Indifferentismus, verdient das hervorgehoben zu werden –

versäumte nie einen Gottesdienst, bis in jüngster Zeit die skandalösen

Vorgänge in der Gemeinde, die sich auch auf den Gottesdienst verpflanzt

hatten, ihn mit den meisten der besseren Elemente von der Synagoge

fernhielt. Es wurde ihm damals eine Düpierung zuteil, die vom religiösen

wie menschlichen Standpunkte aus nicht leicht ihresgleichen finden dürfte.

Herr Salomon hatte aus Anlass der Vermählung seines jüngstens Kindes

einen kostbaren Vorhang für die heilige Lade gestiftet. Damals vertrat er

noch das Amt eines Repräsentanten-Vorstehers. Als bald darauf, nachdem

gewisse Elemente an die Spitze der Verwaltung gelangt und im Nu mit

Reformen bei der Hand waren, jener unselige Zwist aus Anlass der brutalen

und unrechtmäßigen Kündigung des Rabbiners in der Gemeinde ausbracht,

legte Herr Salomon, ein warmer Verteidiger des so grausam und unmenschlich

behandelten todkranken Mannes, nachdem er vergebens versucht, die Sache in

Güte und Frieden beizulegen, für seine humanen Bemühungen indess nur

Spott und Hohn seitens einiger jüngere rund dafür umso unreiferer

Kollegen in der Verwaltung geerntet, legte Herr Salomon sein Amt nieder.

Bald nachher erwachte in den Köpfen einiger jener Männer, die die unüberbrückbare

Kluft in der Gemeinde geschafften zu haben, sich rühmen dürfen, ein

merkwürdig ästhetisches Gefühl, mit dem der Anblick jenes Vorhanges

sich nicht vereinigen ließ. Man fasste den Beschluss den Vorhang

abzunehmen und ihn anders zu verwenden. Indes erfuhr Herr Salomon von dem

sauberen Plane und erbat sich mittels eingeschriebenen Briefes sein

Geschen zurück; und seinem Wunsche wurde willfahrt. So geschehen in

Koblenz mit einem Manne, unter dessen Ägide Friede und Ruhe in der

Gemeinde stets geherrscht, der nie Jemanden brüskiert, der allen ein

Wohltäter, Freund und Berater gewesen.

D

er traurige Verlust, den die Gemeinde erlitt, rief in mir die Erinnerung

jener skandalösen Affäre wieder wach. Mit dem Tode dieses Mannes, den

man übermorgen ins Grab senkt, geht die Erinnerung an die ihm angetane

Schmach in den Herzen seiner zahlreichen Freunde wieder frisch auf.

(Wir bemerken, dass wir persönlich den Verhältnissen in Koblenz ganz

fern stehen. Die Vorgänge dort entziehen sich unserer Beurteilung. Der

gegenwärtige Herr Korrespondent scheint auf einem anderen Standpunkte zu

stehen, wie der, der uns im vergangenen Jahre mit Berichten vom genannten

Platze versorgte. Redaktion des ‚Israelit’)." |

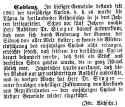

80. Geburtstag von Amalia Götz

(1901)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. März

1901: "Koblenz,

3. März (1901). In geradezu staunenswerter geistiger und körperlicher

Frische begeht heute das älteste und zugleich würdigste Mitglied unserer

Gemeinde seinen achtzigsten Geburtstag: Fräulein Amalia Götz, eine der

bekanntesten und beliebtesten Erscheinungen in unserer Stadt. Wenn je eine

Frau in Israel den Ehrennamen: Esches

Chajil – wackere Frau – verdiente, so ist es Fräulein Götz, die

die hohen Tugenden einer echten, wahrhaft frommen Jüdin mit dem Geiste

und der Bildung einer Rahel in sich vereinigt. Der Typus des echtesten

Patriziertums, in gleichem Maße angesehen und beliebt bei allen

Konfessionen, hat es niemals ein hehreres Beispiel selbstloser Aufopferung

und edelster Menschenliebe gegeben, als wie es die Jubilarin tagtäglich

gibt. Dabei ist sie von jenem echt jüdisch-frommen Geiste beseelt, der

die Dokumentierung wahrer Frömmigkeit nicht nur in öffentlichen

Demonstrationen erblickt. Bei Sturm und Regen ist die Hochbetagte stets

und ständig bei jedem Gottesdienste anwesend und folgt den Gebeten nicht

weniger, wie auch der Tora-Verlesung mit großem Interesse. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. März

1901: "Koblenz,

3. März (1901). In geradezu staunenswerter geistiger und körperlicher

Frische begeht heute das älteste und zugleich würdigste Mitglied unserer

Gemeinde seinen achtzigsten Geburtstag: Fräulein Amalia Götz, eine der

bekanntesten und beliebtesten Erscheinungen in unserer Stadt. Wenn je eine

Frau in Israel den Ehrennamen: Esches

Chajil – wackere Frau – verdiente, so ist es Fräulein Götz, die

die hohen Tugenden einer echten, wahrhaft frommen Jüdin mit dem Geiste

und der Bildung einer Rahel in sich vereinigt. Der Typus des echtesten

Patriziertums, in gleichem Maße angesehen und beliebt bei allen

Konfessionen, hat es niemals ein hehreres Beispiel selbstloser Aufopferung

und edelster Menschenliebe gegeben, als wie es die Jubilarin tagtäglich

gibt. Dabei ist sie von jenem echt jüdisch-frommen Geiste beseelt, der

die Dokumentierung wahrer Frömmigkeit nicht nur in öffentlichen