|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zu den "Synagogen

im Kreis Offenbach"

Egelsbach (Kreis

Offenbach)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Egelsbach bestand eine jüdische Gemeinde bis Ende 1938. Ihre Entstehung

geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. 1725 werden

erstmals Juden am Ort genannt, 1734 waren es 17 jüdische Einwohner (drei

Erwachsene, 14 Kinder). 1770 werden vier jüdische Familien genannt, 1798 sechs. Im

18. Jahrhundert dürften die jüdischen Familien vor allem in den noch heute

bestehenden "Judengasse" gelebt haben.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1830 40 jüdische Einwohner, 1861 69 (4,3 % von insgesamt 1.589

Einwohnern), 1880 63 (2,9 % von 2.135), 1895 80 (3,7 % von 2.176), 1905 92 (3,2

% von 2.902), 1910 90 (2,8 % von 3.183).

Bis um 1840 gehörten die jüdischen Familien in Egelsbach zur Gemeinde in Langen

und benutzten die dortigen Einrichtungen. Danach bestand eine selbständige jüdische

Gemeinde in Egelsbach.

An Einrichtungen bestanden seit den 1840er-Jahren eine Synagoge (s.u.), eine

Religionsschule, ein rituelles Bad und ein Friedhof.

Die Gemeinde gehörte zum orthodoxen Bezirksrabbinat Darmstadt II. Zur

Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war mindestens im Zeitraum zwischen

1876 und 1905 ein Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und

Schochet tätig war. Als Religionslehrer waren nacheinander in Egelsbach tätig:

die Herren Levy/Levi (um 1873), Heinebach, Alumann, Stern, Zopf, Ehrmann, Bloch, Gorden,

Mannheimer, Katz, E. Agulnik (um 1892/95), Heilman, Schafheimer, Quittner,

Ansbacher, Eisenberger (1901 genannt, siehe Artikel unten); seit 1902 zum

zweiten Male Lehrer Heilmann, gefolgt von Lehrer Friedmann (bis 1905); danach

wurde der Unterricht der jüdischen Kinder und das Schächten teilweise durch

auswärtige Lehrer/Kultusbeamte übernommen (1905 Religionsunterricht durch

Lehrer Waldek aus Langen,

kurze Zeit wir ein Lehrer Uhlfelder genannt, ab Dezember 1905 Vertretung des

Religionsunterrichtes durch Lehrer Anhalter aus Langen),

1910 wird ein Lehrer Scherr genannt.

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1868/1878 Marx Kahn, 1881 N. Kahn

(falls kein Schreibfehler für M. Kahn), um 1886 Salomon Reis I., um 1887

M. Katz I., um 1888 Salomon Reis I., um 1899/1900 Hermann Kahn I., um 1900/1902

Lazarus Simon, um 1904 Adolph Holmann, 1906 Simon Grünbaum, Hermann Kahn I und

Max Katz, um 1924ff siehe unten.

Von den jüdischen Vereinen werden genannt: ein Israelitischer

Krankenverein/Wohltätigkeitsverein "Friede" (1906/1915 genannt), eine Ortsgruppe

des "Verbandes der Sabbatfreunde" (1907 genannt). Weitere Vereine s.u..

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Isaak Reis (geb.

12.12.1878 in Egelsbach, gef. 6.10.1915) und Alfred Simon (geb. 16.7.1895 in

Egelsbach, gef. 19.5.1915).

Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde etwa 65 Personen gehörten (1,8

% von insgesamt etwa 3.553 Einwohnern, Zahl von 1925), waren die

Gemeindevorsteher Daniel Katz, Sally Rothschild, Isaak Simon II. Den

Religionsunterricht der damals 10 schulpflichtigen jüdischen Kinder wurde durch

Lehrer Saffra aus Frankfurt am Main erteilt. Die Gemeinde hatte diesen

"Wanderlehrer" durch den Freien Vereins für das orthodoxe Judentum

vermittelt bekommen. Als Vorbeter und Schochet kam Hirsch Quiat (Kwiat) aus Sprendlingen

regelmäßig nach Egelsbach. An jüdischen Vereinen gab es eine Chewra

Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) und eine Ortsgruppe des

Central-Vereines (1924 unter Leitung von Daniel Katz) sowie ein "Jüdischer

Jugendverein" (1922 genannt). 1932 waren die

Gemeindevorsteher Moses Reis (1. Vors.), M. Meyer (2. Vors.) und Isaak Simon II

(3. Vors.). Hirsch Quiat (= Hermann Kwiat) war weiterhin Vorbeter und

Schochet (zur Lebensgeschichte seiner Tochter Lieselotte siehe bei der

Literatur); seit April 1925 lebte er auch in Egelsbach. Im Schuljahr 1931/32

waren nur noch zwei schulpflichtige jüdische Kinder in Religion zu

unterrichten.

1933 lebten noch 60 jüdische Einwohner gezählt (1,6 % von

insgesamt 3.707 Einwohnern). In den folgenden Jahren ist ein Teil der jüdischen

Gemeindeglieder auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien

weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Unter den Auswanderern war auch der jüdische

Arzt in Egelsbach, Dr. Theo Keller, der aus Friedberg

stammte, seit mindestens 1927 als Arzt in Egelsbach tätig war und mit seiner Familie 1933 wieder nach Friedberg zurückkehrte. Von

hier aus ist er nach Palästina ausgewandert. Andere jüdische Einwohner

verzogen nach Mainz, Frankfurt und nach anderen Orten. Zehn konnten zwischen

1934 und 1938 in die USA emigrieren; Vorbeter Hermann Kwiat emigrierte 1938 nach

Südamerika. Zu gewalttätigen Ausschreitungen kam es bereits vor dem

Novemberpogrom 1938: im September 1938 wurde ein jüdischer Einwohner

durch den NSDAP-Ortsgruppenleiter verprügelt. Am 28. September 1938 drangen

angeblich betrunkene Personen in jüdische Häuser ein, zerschlugen die

Inneneinrichtung und trieben die Bewohner in die Flucht. Beim Novemberpogrom

1938 wurde nicht nur die Inneneinrichtung der Synagoge völlig zerstört,

sondern auch jüdische Familien in ihren Wohnungen überfallen, u.a. die Familie

des Viehhändlers Moses Reis (Schulstraße 16) und die Witwe Friedericke Glückauf

(Taunusstraße 35). Am Abend des 10. November wurde von SA-Leuten die jüdische

Bevölkerung auf den Feldweg nach Langen getrieben. Dabei kam es zu schweren

Misshandlungen. Am 28. Dezember 1938 verzogen die letzten beiden jüdischen

Einwohner nach Darmstadt.

Von den in Egelsbach geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Edith Bacharach

(1936), Guda (Gutta) Bacharach geb. Katz (1896), Regina (Rega, Recha) Burchardi

geb. Kahn (1879), Emma Eisemann (1925), Johanna Eisemann geb. Katz (1895),

Manfred Eisemann (1923), Sara Fuld geb. Reis (1878), Friederike Glückauf geb.

Reiss (1877), Guda Hamburger geb. Katz (1859), Siegfried Julius Hofmann (1900),

David Katz (1897), Dora (Dorchen) Katz geb. Wetzler (), Gerda Katz (), Gertrude

Katz (1897), Minna Katz (1898), Moritz Katz (1895), Paula Katz (1900), Sally

Katz (1901), Helene Kaufmann geb. Katz (1862), Emilie Korsetz geb. Kohn (1865),

David Mayer (1899), Ellen Mayer (1932), Elsa Oppenheimer geb. Levy (1893), Ester

Reis (1917), Gustav Reis (1880), Hanna Reis geb. Oppenheimer (1881), Rosalie

Reis geb. Hofmann (1893), Theodor (Theo) Reis (1928), Hermann Scher (1911),

Isidor Simon (1899), Kurt Simon (1929), Ludwig Simon (1925), Sophie Simon geb.

Reinhardt (1903), Adolf Stern (1889), Minna Stern geb. Levy (1902), Ida Strauß

geb. Katz (1902), Mathilde Wolf geb. Simon (1883).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1868 / 1876 /

1878 / 1881 / 1886 / 1887 / 1888 / 1899 / 1900 / 1901 / 1902 / 1904 / 1925

Anmerkung: Aus den Anzeigen geht auch der Name

des jeweiligen Gemeindevorstehers hervor.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1868:

"Bekanntmachung. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1868:

"Bekanntmachung.

Die israelitische Religionslehrer- und

Vorsängerstelle zu Egelsbach, Kreis Offenbach, mit welcher ein Gehalt von

230 bis 250 Gulden bar und freier Wohnung verbunden ist, soll alsbald

wieder besetzt werden. Der Schächterdienst, wenn solches der Lehrer

versteht, kann per Jahre auch 40 Gulden eintragen. Konkurrenzfähige

Bewerber wollen sich binnen 4 Wochen unter Vorlage ihrer Zeugnisse bei dem

unterzeichneten Vorstand unter portofreien Eingaben melden. Der israelitische

Vorstand Marx Kahn." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1876:

"Bekanntmachung. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. November 1876:

"Bekanntmachung.

Die israelitische Religionslehrer- und

Vorsängerstelle zu Egelsbach, Kreis Offenbach, mit welcher ein Gehalt von

500 bis 600 Mark bar und freier Wohnung verbunden ist, soll alsbald wieder

besetzt werden. Der Schächterdienst, wenn solchen der Lehrer versteht,

kann per Jahr 60 Mark betragen.

Konkurrenzfähige Bewerber wollen sich binnen vier Wochen unter Vorlage

ihrer Zeugnisse bei dem unterzeichneten Vorstand unter portofreien

Eingaben melden.

Der israelitische Vorstand M. Kahn." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1878:

"Bekanntmachung. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Januar 1878:

"Bekanntmachung.

Die israelitische Religionslehrer- und

Vorsängerstelle zu Egelsbach, Kreis Offenbach, mit welcher ein Gehalt von

400 bis 500 Mark bar und freier Wohnung verbunden ist, soll sogleich wieder

besetzt werden. Der Schächterdienst, wenn solchen der Lehrer versteht,

kann pro Jahr 60 Mark eintragen.

Konkurrenzfähige Bewerber wollen sich binnen vier Wochen unter Vorlage

ihrer Zeugnisse bei den unterzeichneten Vorstand unter portofreier Eingabe

melden.

Der Israelitische Vorstand. Marx Kahn." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juli 1881:

"Die hiesige Lehrer- und Vorsängerstelle ist vakant. Gehalt bei

freier Wohnung 500 Mark. Schochet erwünscht, welche Stelle auch

mindestens 200 Mark einträgt. Bewerber wollen sich entweder schriftlich

oder selbst in Person sofort bei unterzeichnetem Vorstand melden.

Reisekosten erhält nur derjenige, welcher engagiert wird. Egelsbach bei

Langen, 28. Juni 1881. N. Kahn." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juli 1881:

"Die hiesige Lehrer- und Vorsängerstelle ist vakant. Gehalt bei

freier Wohnung 500 Mark. Schochet erwünscht, welche Stelle auch

mindestens 200 Mark einträgt. Bewerber wollen sich entweder schriftlich

oder selbst in Person sofort bei unterzeichnetem Vorstand melden.

Reisekosten erhält nur derjenige, welcher engagiert wird. Egelsbach bei

Langen, 28. Juni 1881. N. Kahn." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1886:

"Egelsbach. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. August 1886:

"Egelsbach.

Die israelitische Gemeinde wünscht einen Lehrer

nebst Schächter und Vorsänger ledigen Standes, womöglichst Deutscher,

mit Gehalt von ca. 500 Mark nebst Nebenverdienste, bei sofortigem

Eintritt.

Der israelitische Vorstand Salomon Reis I." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juni 1887:

"Egelsbach. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Juni 1887:

"Egelsbach.

Die israelitische Gemeinde wünscht einen Lehrer

nebst Schächter und Vorsänger ledigen Standes, womöglich Deutscher, mit

Gehalt von ca. 500 Mark nebst Nebenverdienste bei sofortigem Eintritt.

Der israelitische Vorstand M. Katz II." |

| |

Anzeige

in der "israelitischen Wochenschrift für die religiösen und sozialen

Interessen des Judentums" 1888 Heft 19: "Die Stelle eines

Religionslehrers, Vorsängers nebst Schächters in der

israelitischen Gemeinde zu Egelsbach soll alsbald besetzt werden mit

einem jährlichen Gehalt von circa 500 Mark; der Schächterdienst kann 200

Mark eintragen. Reisekosten werden nicht vergütet. Deutscher wird bevorzugt,

womöglich ledigen Standes. Bemerkt wird, dass Egelsbach eine Station der

Main-Neckar-Bahn zwischen Darmstadt und Frankfurt ist. Bewerber wollen unter

Anschluss ihre Zeugnisse bei dem unterzeichneten Vorstand sich melden. Anzeige

in der "israelitischen Wochenschrift für die religiösen und sozialen

Interessen des Judentums" 1888 Heft 19: "Die Stelle eines

Religionslehrers, Vorsängers nebst Schächters in der

israelitischen Gemeinde zu Egelsbach soll alsbald besetzt werden mit

einem jährlichen Gehalt von circa 500 Mark; der Schächterdienst kann 200

Mark eintragen. Reisekosten werden nicht vergütet. Deutscher wird bevorzugt,

womöglich ledigen Standes. Bemerkt wird, dass Egelsbach eine Station der

Main-Neckar-Bahn zwischen Darmstadt und Frankfurt ist. Bewerber wollen unter

Anschluss ihre Zeugnisse bei dem unterzeichneten Vorstand sich melden.

Egelsbach, (Hessen) im Oktober 1888. Der israelitische Vorstand zu

Egelsbach. Salomon Reis I." |

| |

| Besonders schwierig war

1899/1900 die Stelle zu besetzen: über mehrere Monate erschienen Anzeigen

in der Zeitschrift "Der Israelit" - das Antrittsdatum der Stelle

wurde mit jeder Anzeige nach hinten verschoben: |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1899: "In der

israelitischen Gemeinde Egelsbach bei Darmstadt ist die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle per März neu zu

besetzen. Der Gehalt beträgt 500 Mark, nächst freier Wohnung und gutem

Nebeneinkommen. Offerten nebst Zeugnisse an den Vorstand erbeten. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1899: "In der

israelitischen Gemeinde Egelsbach bei Darmstadt ist die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle per März neu zu

besetzen. Der Gehalt beträgt 500 Mark, nächst freier Wohnung und gutem

Nebeneinkommen. Offerten nebst Zeugnisse an den Vorstand erbeten.

Hermann Kahn I." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1899: "In der

israelitischen Gemeinde Egelsbach bei Darmstadt ist die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle per sofort zu besetzen

der Gehalt beträgt 500-550 Mark, freie Wohnung und gutes Nebeneinkommen.

Offerten nebst Zeugnisse an den Vorstand erbeten. Reisevergütung wird nur

demjenigen gewährt, der die Stelle erhält. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. Juni 1899: "In der

israelitischen Gemeinde Egelsbach bei Darmstadt ist die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle per sofort zu besetzen

der Gehalt beträgt 500-550 Mark, freie Wohnung und gutes Nebeneinkommen.

Offerten nebst Zeugnisse an den Vorstand erbeten. Reisevergütung wird nur

demjenigen gewährt, der die Stelle erhält.

Hermann Kahn I." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900:

"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schochetstelle der Gemeinde

Egelsbach bei Frankfurt am Main ist per 1. August zu besetzen. Gehalt Mark

600 nebst freier, großer Wohnung und guten Nebenverdiensten. Bewerber

wollen vorher ihre Zeugnisse einsenden an den Vorstand. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900:

"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schochetstelle der Gemeinde

Egelsbach bei Frankfurt am Main ist per 1. August zu besetzen. Gehalt Mark

600 nebst freier, großer Wohnung und guten Nebenverdiensten. Bewerber

wollen vorher ihre Zeugnisse einsenden an den Vorstand.

Lazarus

Simon." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. September 1900:

"Die Religionslehrer-, Vorbeter und Schochetstelle der

Gemeinde Egelsbach bei Frankfurt am Main ist per sofort oder per 1.

November zu besetzen. Gehalt Mark 600 nebst freier Wohnung und guten

Nebenverdiensten. Bewerber wollen vorher ihre Zeugnisse einsenden an den

Vorstand

Lazarus Simon". |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Oktober 1900:

"Die Religionslehrer-, Vorbeter und Schächterstelle der Gemeinde

Egelsbach bei Frankfurt am Main ist per sofort oder 1. Dezember dieses

Jahres zu besetzen. Gehalt Mark 600 nebst freier, großer Wohnung und

guten Nebenverdiensten. Bewerber wollen vorher ihre Zeugnisse einsenden an

den Vorstand

Lazarus Simon." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1901: "In hiesiger

Gemeinde ist per 1. August die Stelle als Vorbeter, Schächter

und Religionslehrer zu besetzen. Gehalt Mark 600 nebst freier Wohnung

und guten Nebenverdienst. Reisekosten nur dem Gewählten vergütet. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Juni 1901: "In hiesiger

Gemeinde ist per 1. August die Stelle als Vorbeter, Schächter

und Religionslehrer zu besetzen. Gehalt Mark 600 nebst freier Wohnung

und guten Nebenverdienst. Reisekosten nur dem Gewählten vergütet.

Der israelitische Vorstand: Lazarus Simon.

Egelsbach, Main-Neckar-Bahn." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Mai 1902:

"Die hiesige Vorbeter-, Schächter und Religionslehrerstelle ist bis

zum 1. Juli zu besetzen. Gehalt Mark 600, nebst gutem Nebenverdienste und

freier Wohnung. Bewerber wollen sich unter Vorlage ihrer Zeugnisse an den

unterzeichneten Vorstand wenden. Reisevergütung wird nur dem Erwählten

vergütet. Egelsbach (Hessen). Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Mai 1902:

"Die hiesige Vorbeter-, Schächter und Religionslehrerstelle ist bis

zum 1. Juli zu besetzen. Gehalt Mark 600, nebst gutem Nebenverdienste und

freier Wohnung. Bewerber wollen sich unter Vorlage ihrer Zeugnisse an den

unterzeichneten Vorstand wenden. Reisevergütung wird nur dem Erwählten

vergütet. Egelsbach (Hessen).

Der Vorstand der israelitischen Gemeinde: Lazarus Simon." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. August 1904:

"Die hiesige Stelle als Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. August 1904:

"Die hiesige Stelle als

Religionslehrer-, Vorbeter und Schochet

ist alsbald zu besetzen. Gehalt 600 Mark und Nebeneinkünfte, freie große

Wohnung mit allen Bequemlichkeiten, nebst großem Garten. Seminarist

bevorzugt. Bewerber wollen ihre Zeugnisabschriften an unterzeichneten

Vorstand einsenden. Reisevergütung wird nur bei eventuellem Engagement

vergütet.

Egelsbach (Hessen-Darmstadt). Der Vorstand: Adolph Holmann". |

|

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1925:

"Wir suchen per sofort einen Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. April 1925:

"Wir suchen per sofort einen

Vorbeter und Schochet (gleichzeitig

Religionslehrer).

Geräumige neue Dienstwohnung mit Garten vorhanden.

Gehalt nach Vereinbarung. Bewerbungsschreiben bittet man an den

israelitischen vorstand Moses Reis in Egelsbach zu senden." |

Vakaturvertretungen auf der Lehrer- und Vorbeterstelle

(1905)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juli 1905:

"Egelsbach. Seit dem Weggange der Herrn Friedmann ist die Stelle

eines israelitischen Religionslehrers noch nicht wieder besetzt. Dieselbe

wird durch Herrn Eschwege aus Frankfurt, der den Gottesdienst abhält,

verwaltet, während der Religionsunterricht durch Herrn Lehrer Waldek aus

Langen abgehalten wird. - Das Verhältnis wird - wie es scheint - auch in

der nächsten Zeit keine Änderung erfahren, sind die beteiligten Kreise

bis jetzt doch ganz zufrieden damit." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. Juli 1905:

"Egelsbach. Seit dem Weggange der Herrn Friedmann ist die Stelle

eines israelitischen Religionslehrers noch nicht wieder besetzt. Dieselbe

wird durch Herrn Eschwege aus Frankfurt, der den Gottesdienst abhält,

verwaltet, während der Religionsunterricht durch Herrn Lehrer Waldek aus

Langen abgehalten wird. - Das Verhältnis wird - wie es scheint - auch in

der nächsten Zeit keine Änderung erfahren, sind die beteiligten Kreise

bis jetzt doch ganz zufrieden damit." |

Lehrer Uhlfelder verlässt Egelsbach (1905)

Anmerkung: Lehrer Uhlfelder war vermutlich nur wenige

Monate in Egelsbach (vgl. den vorigen Artikel vom Juli

1905)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 1. Dezember

1905: "Egelsbach. Durch den Weggang des Herrn Lehrer Uhlfelder

ist die hiesige Vorbeterstelle Herrn Eschwege aus Frankfurt, welcher

dieselbe schon einmal versehen hat, und die Religionslehrerstelle Herrn

Lehrer Anhalter - Langen übertragen

worden." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 1. Dezember

1905: "Egelsbach. Durch den Weggang des Herrn Lehrer Uhlfelder

ist die hiesige Vorbeterstelle Herrn Eschwege aus Frankfurt, welcher

dieselbe schon einmal versehen hat, und die Religionslehrerstelle Herrn

Lehrer Anhalter - Langen übertragen

worden." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Vorstandswahlen (1906)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Januar

1906: "Egelsbach (Hessen). Die Herren Simon Grünbaum, Hermann

Kahn I und Max Katz wurden zu Vorstehern der israelitischen Gemeinde

gewählt." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 19. Januar

1906: "Egelsbach (Hessen). Die Herren Simon Grünbaum, Hermann

Kahn I und Max Katz wurden zu Vorstehern der israelitischen Gemeinde

gewählt." |

Trauerfeier zum Tod von Bezirksrabbiner Dr. Nathan Cahn

(1924)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September

1924: "Egelsbach bei Darmstadt, 31. August (1924). Angesichts des

plötzlichen Hinscheidens unseres hoch verehrten und geliebten

Bezirksrabbiners Dr. Nathan Cahn - das Andenken an den Gerechten ist

zum Segen - wurde in unserer Gemeinde zu Ehren des Dahingeschiedenen

eine Trauerrede von unserem Lehrer, Herrn Nossel (oder Rossel?),

abgehalten. Er schilderte vor der tief betrübten Gemeinde in ergreifenden

Worten die unermüdliche Aufopferungsfreudigkeit und die großen Wohltaten

des Verstorbenen. Drum wollen wir mit doppelter Energie bestrebt sein, die

Ziele des teuren Verstorbenen zu verfolgen und zu erreichen."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September

1924: "Egelsbach bei Darmstadt, 31. August (1924). Angesichts des

plötzlichen Hinscheidens unseres hoch verehrten und geliebten

Bezirksrabbiners Dr. Nathan Cahn - das Andenken an den Gerechten ist

zum Segen - wurde in unserer Gemeinde zu Ehren des Dahingeschiedenen

eine Trauerrede von unserem Lehrer, Herrn Nossel (oder Rossel?),

abgehalten. Er schilderte vor der tief betrübten Gemeinde in ergreifenden

Worten die unermüdliche Aufopferungsfreudigkeit und die großen Wohltaten

des Verstorbenen. Drum wollen wir mit doppelter Energie bestrebt sein, die

Ziele des teuren Verstorbenen zu verfolgen und zu erreichen." |

Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum Tod des langjährigen Vorstehers und ehrenamtlichen

Vorbeters Nathan Kahn (1897)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1897: "Egelsbach,

28. Oktober (1897). Mit dem Tode des ältesten, immer an der Spitze der

Gemeinde stehenden Nathan Kahn, verloren wir eines unserer hervorragenden

Mitglieder. Die Ausübung von Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit waren

seine höchste Freude. Seit einem halben Jahrhundert fungierte er als Vorbeter

an den ehrfurchtgebietenden Tagen (sc. Tage von Neujahrsfest bis Jom

Kippur). So war es ihm noch gegönnt, im Alter von 79 Jahren am

verflossenen Jom Kippur das Minchagebet vorzutragen und am Sukkot-Fest

das Matnes Jad zu verrichten. Seit dem Bestehen der hiesigen Chewra

Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) war er erster Vorstand

derselben. Herr Großherzoglicher Landesrabbiner Dr. Marx aus Darmstadt

schilderte in meisterhafter Weise die Tugenden des Verstorbenen und den

herben Verlust, den die Gemeinde erlitten." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. November 1897: "Egelsbach,

28. Oktober (1897). Mit dem Tode des ältesten, immer an der Spitze der

Gemeinde stehenden Nathan Kahn, verloren wir eines unserer hervorragenden

Mitglieder. Die Ausübung von Tora, Gottesdienst und Wohltätigkeit waren

seine höchste Freude. Seit einem halben Jahrhundert fungierte er als Vorbeter

an den ehrfurchtgebietenden Tagen (sc. Tage von Neujahrsfest bis Jom

Kippur). So war es ihm noch gegönnt, im Alter von 79 Jahren am

verflossenen Jom Kippur das Minchagebet vorzutragen und am Sukkot-Fest

das Matnes Jad zu verrichten. Seit dem Bestehen der hiesigen Chewra

Gemilut Chassodim (Wohltätigkeitsverein) war er erster Vorstand

derselben. Herr Großherzoglicher Landesrabbiner Dr. Marx aus Darmstadt

schilderte in meisterhafter Weise die Tugenden des Verstorbenen und den

herben Verlust, den die Gemeinde erlitten." |

Zum Tod von Simon Simon (1901)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1901:

"Egelsbach, 10. November (1901). Am 23. Cheschwan (= 5.

November 1901) starb dahier Herr Simon Simon im Alter von 80

Jahren. Der Verstorbene gehörte zu den beliebtesten Mitgliedern unserer

Gemeinde. Die zahlreiche Beteiligung von nahe und fern bei der Kewuro

(Beerdigung) bewies, dass der Verstorbene im hohen Ansehen stand. Am Grabe

sprach in meisterhafter Ausführung Seiner Ehrwürden Herr

Provinzial-Rabbiner Dr. Marx - sein Licht leuchte. Anknüpfend an

den Text 'Und Abraham starb in einem guten Greisenalter' (1. Mose

25,8) usw. entwickelte er in seiner Rede, dass Herr Simon ein würdiger

Nachkomme unseres Erzvaters Abraham war, dass er treu am Judentume hing

und die Vorschriften unserer heiligen Religion treu befolgte. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. Eisenberger,

Lehrer."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. November 1901:

"Egelsbach, 10. November (1901). Am 23. Cheschwan (= 5.

November 1901) starb dahier Herr Simon Simon im Alter von 80

Jahren. Der Verstorbene gehörte zu den beliebtesten Mitgliedern unserer

Gemeinde. Die zahlreiche Beteiligung von nahe und fern bei der Kewuro

(Beerdigung) bewies, dass der Verstorbene im hohen Ansehen stand. Am Grabe

sprach in meisterhafter Ausführung Seiner Ehrwürden Herr

Provinzial-Rabbiner Dr. Marx - sein Licht leuchte. Anknüpfend an

den Text 'Und Abraham starb in einem guten Greisenalter' (1. Mose

25,8) usw. entwickelte er in seiner Rede, dass Herr Simon ein würdiger

Nachkomme unseres Erzvaters Abraham war, dass er treu am Judentume hing

und die Vorschriften unserer heiligen Religion treu befolgte. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. Eisenberger,

Lehrer." |

Silberne Hochzeit von Hermann Kahn I und seiner Frau geb. Löwenstein

(1903)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. August

1903: "Egelsbach. Herr Hermann Kahn I. und Frau geb.

Löwenstein feierten am 8. dieses Monats das Fest der silbernen

Hochzeit." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. August

1903: "Egelsbach. Herr Hermann Kahn I. und Frau geb.

Löwenstein feierten am 8. dieses Monats das Fest der silbernen

Hochzeit." |

70. Geburtstag von Daniel Katz (1931)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1931: "Egelsbach

bei Darmstadt, 20. Dezember (1931). Am 20. Teweth feiert Herr Daniel Katz

seinen 70. Geburtstag. Herr Katz ist in dem Kreise der Gesetzestreuen kein

Unbekannter. Schon von seiner frühesten Jugend an unbeirrbar und fest auf

dem Boden des gesetzestreuen Judentums stehend, hat er sein Lebensprinzip

als Kohen Zedek (sc. Herleitung des Familiennamens Katz =

Priester der Gerechtigkeit; Herleitung aus einer Kohen-Familie) und

treuer Jehudi durchs Leben zu gehen, ohne Wanken stets hoch

gehalten. 'Es fallen dir zur Seite Tausend und Zehntausend zu deiner

Rechten - dir nahet sie nicht' (Psalm 91,7). Mochten auch allenthalben

sich Abfall und Gleichgültigkeit gegenüber den Anforderungen unserer Tora

geltend machen, für ihn hab es in seinem familiären und geschäftlichen

Leben nur stets das eine: der Tora gemäß zu leben. Zu allen

Veranstaltungen, die in Frankfurt, der Metropole der deutschen Orthodoxie,

oder in Darmstadt für die Tora stattfinden, stets findet sich auch Daniel

Katz ein, wo Gelegenheit ist zu lernen oder für Torajudentum einzutreten.

Wenn auch manchmal in den letzten Jahren gesundheitliche Störungen sich

geltend machen wollen - wenn in Darmstadt ein Lehrerschiur (Lernvortrag)

stattfindet oder in Frankfurt in der Friedberger Anlage sich Gelegenheit

bietet, an einem Jom Kippur Katan-Gottesdienst teilzunehmen, dann

ist Herr Katz gesund, dann hält ihn nicht zurück, der Tora und dem

Gottesdienst dienend sich hinzugeben. Er gehört zu den Juden, wie sie

heute auf dem Lande leider immer seltener werden, die patriarchengleich

fest stehen auf dem graniten Felsen altjüdischer Lebensgestaltung. Wer je

Gelegenheit hat, nach Egelsbach zu kommen, versäumt nicht, den alten

Herrn in seinem Heim aufzusuchen, und wenn der Besucher gar mit Worten

der Tora aufzuwarten hat, dann findet er in Herrn Katz einen gar

freudigen und dankbaren Hörer. So hat Herr Katz verstanden, sein Heim zu

einem kleinen Heiligtum zu gestalten, in dem sich jüdisches

Familieleben in prächtigster Weise entfalten konnte und ihm Kinder

erwuchsen, die im Sinne ihres Vaters leben. Es gibt wohl in unserem Lande

kaum eine gesetzestreue Institution, für die Herr Katz nicht schon nach Kräften

gesteuert. Wie Daniel Katz Wohltätigkeit zu üben versteht,

dürfte nachfolgende Episode erzählen, die Schreiber dieses vor mehr als

zwanzig Jahren erlebte. Er weilte gerade in einem oberhessischen

jüdischen Hause, als ein armer Wanderer erschien. Als der Arme in diesem

Hause gastfreundlich mit Speise und Trank bewirtet ward, ging ihm das Herz

auf und er fing an zu reden: 'Nicht überall werden wir Armen so

behandelt. Aber einen Mann gibt es, bei dem ich auch vorige Woche gegessen

und getrunken habe. Und als ich ihm einige Tage später in Frankfurt auf

der Straße begegnete, kam er auf mich zu und reichte mir mit Schalom

Aleichem-Gruß die Hand.' 'Das ist Daniel Katz aus Egelsbach!' 'Jawohl, es

ist Daniel Katz.' Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Dezember 1931: "Egelsbach

bei Darmstadt, 20. Dezember (1931). Am 20. Teweth feiert Herr Daniel Katz

seinen 70. Geburtstag. Herr Katz ist in dem Kreise der Gesetzestreuen kein

Unbekannter. Schon von seiner frühesten Jugend an unbeirrbar und fest auf

dem Boden des gesetzestreuen Judentums stehend, hat er sein Lebensprinzip

als Kohen Zedek (sc. Herleitung des Familiennamens Katz =

Priester der Gerechtigkeit; Herleitung aus einer Kohen-Familie) und

treuer Jehudi durchs Leben zu gehen, ohne Wanken stets hoch

gehalten. 'Es fallen dir zur Seite Tausend und Zehntausend zu deiner

Rechten - dir nahet sie nicht' (Psalm 91,7). Mochten auch allenthalben

sich Abfall und Gleichgültigkeit gegenüber den Anforderungen unserer Tora

geltend machen, für ihn hab es in seinem familiären und geschäftlichen

Leben nur stets das eine: der Tora gemäß zu leben. Zu allen

Veranstaltungen, die in Frankfurt, der Metropole der deutschen Orthodoxie,

oder in Darmstadt für die Tora stattfinden, stets findet sich auch Daniel

Katz ein, wo Gelegenheit ist zu lernen oder für Torajudentum einzutreten.

Wenn auch manchmal in den letzten Jahren gesundheitliche Störungen sich

geltend machen wollen - wenn in Darmstadt ein Lehrerschiur (Lernvortrag)

stattfindet oder in Frankfurt in der Friedberger Anlage sich Gelegenheit

bietet, an einem Jom Kippur Katan-Gottesdienst teilzunehmen, dann

ist Herr Katz gesund, dann hält ihn nicht zurück, der Tora und dem

Gottesdienst dienend sich hinzugeben. Er gehört zu den Juden, wie sie

heute auf dem Lande leider immer seltener werden, die patriarchengleich

fest stehen auf dem graniten Felsen altjüdischer Lebensgestaltung. Wer je

Gelegenheit hat, nach Egelsbach zu kommen, versäumt nicht, den alten

Herrn in seinem Heim aufzusuchen, und wenn der Besucher gar mit Worten

der Tora aufzuwarten hat, dann findet er in Herrn Katz einen gar

freudigen und dankbaren Hörer. So hat Herr Katz verstanden, sein Heim zu

einem kleinen Heiligtum zu gestalten, in dem sich jüdisches

Familieleben in prächtigster Weise entfalten konnte und ihm Kinder

erwuchsen, die im Sinne ihres Vaters leben. Es gibt wohl in unserem Lande

kaum eine gesetzestreue Institution, für die Herr Katz nicht schon nach Kräften

gesteuert. Wie Daniel Katz Wohltätigkeit zu üben versteht,

dürfte nachfolgende Episode erzählen, die Schreiber dieses vor mehr als

zwanzig Jahren erlebte. Er weilte gerade in einem oberhessischen

jüdischen Hause, als ein armer Wanderer erschien. Als der Arme in diesem

Hause gastfreundlich mit Speise und Trank bewirtet ward, ging ihm das Herz

auf und er fing an zu reden: 'Nicht überall werden wir Armen so

behandelt. Aber einen Mann gibt es, bei dem ich auch vorige Woche gegessen

und getrunken habe. Und als ich ihm einige Tage später in Frankfurt auf

der Straße begegnete, kam er auf mich zu und reichte mir mit Schalom

Aleichem-Gruß die Hand.' 'Das ist Daniel Katz aus Egelsbach!' 'Jawohl, es

ist Daniel Katz.'

So steht Herr Daniel Katz als Siebziger fest auf den Boden des

Torajudentums. Möge ihm Gott die Gnade gewähren, noch

lange Jahre in Gesundheit zu verbringen, zum Zeichen dessen, dass man auch

auf dem Lande als Vereinzelter ein guter und treuer Jehudi sein kann. (Alles

Gute) bis 120 Jahre." |

75. Geburtstag von Daniel Katz (1936)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1936:

"Egelsbach, 20. Dezember (1936). Am 23. Dezember vollendete der

Senior unserer Gemeinde, Herr Daniel Katz, sein 75. Lebensjahr. Herr Katz

ist einer der Männer, die auf dem Lande immer seltener werden. Seine

durchaus gesetzes- und traditionstreue Lebensführung, seine Liebe zur

Tora machen ihn in dem weiten Kreises derer, die ihn kennen, zu einer

verehrungswürdigen Persönlichkeit. Möge ihm Gott die Gnade gewähren,

ihn noch recht lange in ungeschwächter Gesundheit seiner Familie und

seinen Freunden zu erhalten. (Alles Gute) bis 120." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Dezember 1936:

"Egelsbach, 20. Dezember (1936). Am 23. Dezember vollendete der

Senior unserer Gemeinde, Herr Daniel Katz, sein 75. Lebensjahr. Herr Katz

ist einer der Männer, die auf dem Lande immer seltener werden. Seine

durchaus gesetzes- und traditionstreue Lebensführung, seine Liebe zur

Tora machen ihn in dem weiten Kreises derer, die ihn kennen, zu einer

verehrungswürdigen Persönlichkeit. Möge ihm Gott die Gnade gewähren,

ihn noch recht lange in ungeschwächter Gesundheit seiner Familie und

seinen Freunden zu erhalten. (Alles Gute) bis 120." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Feidel Hofmann sucht eine

Haushälterin (1891) und für ihren Sohn eine Lehrstelle als Schneider (1895)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1891: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. März 1891:

"Ein Mädchen als Haushälterin zum sofortigen Eintritt wird gesucht

von Feidel Hofmann, Egelsbach." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1895: "Ich suche zur

Erlernung des Schneiderhandwerks für meinen Sohn einen jüdischen Meister.

Feidel Hofmann, Egelsbach. " Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1895: "Ich suche zur

Erlernung des Schneiderhandwerks für meinen Sohn einen jüdischen Meister.

Feidel Hofmann, Egelsbach. " |

Anzeige von Schuhmachermeister Leopold Hofmann (1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juni 1901: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juni 1901:

"Ein ordentlicher Junge kann die Schuhmacherei erlernen.

Samstags und Feiertage geschlossen.

Leopold Hofmann, Egelsbach bei

Darmstadt." |

Anzeige von Lazarus Simon (1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901: "Suche Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901: "Suche

zum sofortigen Eintritt eine ältere Person, zur Pflege eines

kranken alten Mannes.

Lazarus Simon,

Egelsbach, Main-Neckar-Bahn." |

Verlobungsanzeige von Johanna Katz

und Hugo Eisemann (1921)

Anmerkung: Hugo Eisemann (geb. 1892) und Johanna geb. Eisemann (geb. 1895)

sind nach der Deportation in der NS-Zeit umgekommen.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1921: "Statt Karten! Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. Dezember 1921: "Statt Karten!

Johanna Katz - Hugo Eisemann

Verlobte

Egelsbach bei Frankfurt am Main

Bauerbach S.M.

Frankfurt am Main Lange Straße 3 und 60 ." |

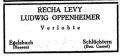

Verlobungsanzeige von Recha Levy

und Ludwig Oppenheimer (1924)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1924:

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1924:

"Recha Levy - Ludwig Oppenheimer

Verlobte Egelsbach (Hessen) -

Schlüchtern (Bezirk Kassel)" |

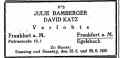

Verlobungsanzeige von Julie Bamberger und David Katz

(1930)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juni

1930: "Gott sei gepriesen.

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. Juni

1930: "Gott sei gepriesen.

Julie Bamberger - David Katz

Verlobte

Frankfurt am Main Fichtestraße 18,1 -

Frankfurt am Main / Egelsbach.

Zu Hause: Samstag

und Sonntag, den 28.6. und 29.6.1930". |

Zur Geschichte der Synagoge

Bis um 1840 besuchten die jüdischen Familien aus Egelsbach

die Synagoge in Langen. In den

1840er-Jahren stellte Wolf Simon einen Raum in seinem Privathaus für die

Gottesdienste in Egelsbach zur Verfügung (Gebäude Schulstraße 50). Im Haus

befand sich auch ein Ritualbad (Mikwe). Dieses Haus wurde 1703 von Simon Simon,

eine der ältesten jüdischen Familien in Egelsbach erbaut (der Jahr ist bekannt

auf Grund der Übersetzung der in den 1920er-Jahren entfernten Hausinschrift).

1847 erwarb die Gemeinde

das Anwesen Keim in der Langener Straße 1, das in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut

und in der Folgezeit als Gastwirtschaft mit Tanzsaal worden war. Es hatte ein Sockelgeschoss aus Bruchstein und ein Obergeschoss mit

spätbarockem Fachwerk. Der Verkauf des Gebäudes wurde am 16. Juni 1847

unterzeichnet. In dem Haus wurden ein Betraum sowie die Lehrerwohnung und ein rituelles Bad

eingerichtet. 1903 wird der Betsaal allerdings als ein "schmuckloses

Zimmer" beschrieben (s.u.). In ihm

waren drei Torarollen vorhanden. Nachdem eine unbrauchbar geworden war, sammelte

ein Tora-Verein die Mittel für eine neue dritte Torarolle. Diese konnte im

August 1897 mit einem Fest für den ganzen Ort eingeweiht werden:

Einweihung einer neuen Torarolle im alten Betsaal im August 1897

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1897: "Egelsbach. Die

hiesige Gemeinde feierte vergangenen Schabbat Nachamu ein Fest, wie ein

solches seit 32 Jahren noch nicht stattgefunden hat. Es war eine

Tora-Einweihung. Vor ca. 3 Jahren gründete der jetzt in

Bischofsheim bei

Mainz stehende Lehrer Agulnik einen "Tora-Verein". welchem nur

12 Gemeinde-Mitglieder beitraten, trotzdem eine Tora noch sehr nötig

gebraucht wurde; da bloß zwei solcher vorhanden sind. (Das dritte Sefer

ist unbrauchbar). Durch monatliche Beiträge und durch freiwillige Gaben

einiger Auswärtiger kam der Verein in die glückliche Lage, eine

Torarolle schreiben zu lassen und die Weihe am vergangenen Schabbat

feierlichst zu begehen. Freitag Nachmittag hielt Seiner Ehrwürden Herr

Großherzoglicher Landesrabbiner Dr. Marx - sein Licht leuchte -

nachdem die Torarolle angefertigt war, eine ergreifende Ansprache, worin

namentlich der Schlusslochstab L und der Anfangsbuchstabe B von der

Torarolle die Hauptrolle spielte (gemeint: 1. Mose 1,1 beginnt mit B,

5. Buch Mose endet auf L). Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1897: "Egelsbach. Die

hiesige Gemeinde feierte vergangenen Schabbat Nachamu ein Fest, wie ein

solches seit 32 Jahren noch nicht stattgefunden hat. Es war eine

Tora-Einweihung. Vor ca. 3 Jahren gründete der jetzt in

Bischofsheim bei

Mainz stehende Lehrer Agulnik einen "Tora-Verein". welchem nur

12 Gemeinde-Mitglieder beitraten, trotzdem eine Tora noch sehr nötig

gebraucht wurde; da bloß zwei solcher vorhanden sind. (Das dritte Sefer

ist unbrauchbar). Durch monatliche Beiträge und durch freiwillige Gaben

einiger Auswärtiger kam der Verein in die glückliche Lage, eine

Torarolle schreiben zu lassen und die Weihe am vergangenen Schabbat

feierlichst zu begehen. Freitag Nachmittag hielt Seiner Ehrwürden Herr

Großherzoglicher Landesrabbiner Dr. Marx - sein Licht leuchte -

nachdem die Torarolle angefertigt war, eine ergreifende Ansprache, worin

namentlich der Schlusslochstab L und der Anfangsbuchstabe B von der

Torarolle die Hauptrolle spielte (gemeint: 1. Mose 1,1 beginnt mit B,

5. Buch Mose endet auf L).

Vom herrlichsten Wetter begünstigt, stellte sich der Festzug, nachdem um

6 Uhr morgens das Schacharit-Gebet verrichtet wurde, um 9 Uhr in schöner

Reihefolge auf. Weiß gekleidete Mädchen eröffneten den Zug. Nach der

neuen Torarolle, welche unter einem Baldachin abwechselnd von den älteren

Mitgliedern des Tora-Vereins getragen wurde, ging Herr Rabbiner Dr. Marx

und der Ortsgeistliche Herr Pfarrer Wehsarg, dann die Ortsobrigkeit. Die

übrigen Gemeindemitglieder, Vereine etc. beschlossen den herrlichen

Festzug, welcher sich um die Mitte des Ortes zur Synagoge bewegte. Als man

in der Synagoge, welche leider die Menge der Festgenossen nicht alle

fassen konnte, angekommen, wurde vom hiesigen Lehrer Heilmann Mah towu

und einige Psalmen gesungen. Hierauf hielt Herr Rabbiner Dr. Marx - sein

Licht leuchte - eine solche prächtige Rede, dass, obwohl sie beinahe 1

1/2 Stunden währte, dennoch zu schnell beendet schien. Mit Recht gebührt

daher dem Herrn Rabbiner Dr. Marx, welcher das Fest durch diese Rede so

sehr verherrlichte 'die Palme des Tages.'

Die rege Anteilnahme des ganzen Ortes, sowie der Flaggenschmuck der

Häuser waren das schönste Zeichen für die Einigkeit , die am hiesigen

Platze zwischen Juden und Christen herrscht. Abends 9 Uhr versammelte sich

die Jugend zu einem Bankett, welches auch von der Umgegend stark besucht

wurde. Mögen solche Feste noch recht oft gefeiert werden, zu Ehren Gottes

im Hause Israel und in allen Landen." |

1901 beschloss die jüdische Gemeinde den Bau

einer neuen Synagoge (Beschluss vom 13. Juni 1901). Der Gemeinderat erklärte

sich zur Leitung eines Beitrages zu den Baukosten bereit. Am 25. Oktober 1901

konnte die Israelitische Religionsgemeinde einen geeigneten Bauplatz in der

Feldstraße zur Erbauung einer Synagoge erwerben. Mit dem Bau soll im Frühjahr

1902 begonnen werden. Die Grundsteinlegung war am 27. Juni 1902.

Erbaut wurde eine Synagoge mit 73 Plätzen für Männer und 42 für Frauen. Es war ein großzügig angelegter Bau mit

neuromanischen Stilelementen: charakteristisch die einzelnen, doppelten und

dreiteiligen Rundbogenfenster mit Mittelsäulchen, deren Basis und Kapitelle

nach romanischem Muster aus rotem Sandstein ausgeführt wurden. Auf dem

vorspringenden Risalit mit seinem treppenartigen Giebel befanden sich steinerne

Gebotstafeln. Der Synagogensaal war im südlichen Teil. Er hatte eine Empore

für die Frau. Im Gebäude waren auch die jüdische Schule, das rituelle Bad und

noch andere Räume der jüdischen Gemeinde. Das Gebäude wurde aus der Flucht vor

der Rheinstraße zurückgesetzt, sodass eine Vor-Zone entstand, die die Synagoge

aus der Reihe der gleichartigen Wohnhäuser heraushebt. Die Synagoge wurde am 7. August

1903 durch Rabbiner Dr. Marx aus Darmstadt eingeweiht.

Das bisherige Synagogengebäude wurde am 13. August 1903 an Herrn Andreas Graf

verkauft, der es zu einem Wohnhaus umbaute.

Die Einweihung der neuen Synagoge (1903)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. August

1903: "Egelsbach. Heute Freitag findet hier die Einweihung der

neuen Synagoge statt. Herr Rabbiner Dr. Marx, Darmstadt, wird die Festrede

halten." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 7. August

1903: "Egelsbach. Heute Freitag findet hier die Einweihung der

neuen Synagoge statt. Herr Rabbiner Dr. Marx, Darmstadt, wird die Festrede

halten." |

| |

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. August

1903: "Egelsbach. Klein, aber fein, kann man von der neuen

Synagoge, deren Einweihung wir vorigen Freitag vollzogen, sagen. Der

gesamte Ort hat unser Fest mitgefeiert, fast von jedem Hause wehte eine

Fahne und legte Zeugnis ab von dem einträchtigen Zusammenwohnen der

jüdischen und der christlichen Bevölkerung. Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 14. August

1903: "Egelsbach. Klein, aber fein, kann man von der neuen

Synagoge, deren Einweihung wir vorigen Freitag vollzogen, sagen. Der

gesamte Ort hat unser Fest mitgefeiert, fast von jedem Hause wehte eine

Fahne und legte Zeugnis ab von dem einträchtigen Zusammenwohnen der

jüdischen und der christlichen Bevölkerung.

Bisher hatten wir Egelsbacher eigentlich noch keine Synagoge, denn ein

schmuckloses Zimmer in dem ersten Stocke eines Privathauses musste unserem

gottesdienstlichen Bedürfnisse Genüge leisten. Jetzt haben wir nun eine

Synagoge und zwar eine, die sich sehen lassen darf. Deswegen war auch die

Freude an dem Gelingen des Werkes, zu dem ein jedes Mitglied unserer

Gemeinde sein Scherflein beigetragen hat, allgemein sehr groß, deshalb

bildet auch die Einweihungsfeier ein Denkstein in dem Leben eines jeden

Einzelnen unserer Gemeinde. Eine große Anzahl Gäste aus der Umgegend von

Egelsbach hatten sich zur Einweihungsfeier eingefunden. In der alten

Synagoge fand um 1 Uhr ein Abschiedsgottesdienst statt, an den sich eine

Predigt des Rabbiners Dr. Marx aus Darmstadt anschloss. Ein Zug, wie ihn

Egelsbach noch nie gesehen hat, durchzog hierauf die Straußen. Voran die

Schulkinder, hierauf die Damen, vier Torarollen und hinterher die Herren,

alles festlich gekleidet und geschmückt. Nach Überreichung des

Schlüssels zog man in das neue Gebäude ein, während eine Darmstädter

Kapelle spielte. Nachdem der Chor Ma towu und Boruch habboh

in meisterhafter Weise gesungen hatte, betrat dann Herr Rabbiner Dr. Marx

die Kanzel und hielt in kernigen Worten die Einweihungsrede. Er dankte dem

Baukomitee, insbesondere dem Vorsitzenden desselben, Herrn Hofmann und dem

Architekten Eck für ihre Mühe und Sorgfalt, mit denen sie das Werk zu

gutem Ende führten. Ferner sprach er den Gemeinden und dem Großherzog

Ernst Ludwig, die das Unternehmen gefördert und unterstützt haben,

seinen tief gefühlten Dank aus. Nach Beendigung der Einweihungsrede wurde

im Hotel 'Zur Krone' ein Konzert gegeben, und abends wieder ein solches

bei Rinnenthal. Zwei Festbälle im Hotel zum 'Heß' und im Hotel 'zur

Krone' schlossen die Feier.

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass das Porauches (Vorhang am

Toraschrein) mit schöner Goldstickerei und die Schulchandecke (Decke auf

Vorlesepult), welche die Firma A. Rothschild, Hebräische Buchhandlung und

Kunststickerei in Frankfurt für die neue Synagoge geliefert hat, durch

ihre gediegene und künstlerische Ausführung allgemeinen Beifall

fanden." |

| |

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 4. September

1903: "Egelsbach, 1. September (1903). Nachdem die neue

Synagoge eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben, dürfte ein

Rückblick auf die Entwicklung gewiss angebracht sein. Nachdem die hiesige

israelitische Gemeinde lange Zeit zu der Nachbargemeinde Langen gehört

hatte, wurde derselben in den 1840er-Jahren von Wolf Simon ein Betsaal zur

Verfügung gestellt (später Simon Simon). Es war in dem jetzt Lazarus

Simon'schen Wohnhause. Im Jahre 1850 erwarb sich die Gemeinde das seither

innegehabte Betlokal, Mikwe und Lehrerwohnung. Es sei hierbei erwähnt,

dass noch zwei Männer am Leben sind, die damals den Kauf abschließen

halfen, nämlich Herr Lederhändler Moses Katz in Darmstadt und Herr

Privatier Vogel Kahn in Worms, beide sind jetzt hoch betagt. Nach

unermüdlichem Fleiße ist es der strebsamen Religionsgemeinde möglich

gewesen, im vorigen Frühjahr den Grundstein zu der jetzigen Synagoge zu

legen. Leider sollte einer der bei der Grundsteinlegung Mitwirkenden die

Einweihung nicht mehr erleben. Herr Herz Katz starb anfangs dieses Jahres

im Alter von 85 Jahren. Als Religionslehrer waren nacheinander hier

tätig, die Herren Levy, Heinebach, Alumann, Stern, Zopf, Ehrmann, Bloch,

Gorden, Mannheimer, Katz, Agulnik, Heilman, Schafheimer, Quittner,

Ansbacher, Eisenberger und seit vorigem Jahre zum zweiten Male Herr Lehrer

Heilmann. Bei Beginn des Baues waren Vorsteher Lazarus Simon, Max Katz und

Simon Grünebaum; in die Baukommission wurden gewählt Daniel Katz,

Ferdinand Lederer und Elias Levy. Bei der im vorigen Jahre notwendig

gewordenen Neuwahl wurden in den Vorstand gewählt: Adolf Hofmann, Elisas

Levy und Salomon Reis I. In die Baukommission neu: Daniel Katz. Max Katz

und Ferdinand Lederer. Das unter Ersterem freudig angefangene Werk ist

unter Letzterem glücklich vollende worden. Möge der wohltuende Frieden

auch in das Gotteshaus eingezogen sein, insbesondere möge aber Friede und

Eintracht unter den beiden hiesigen Einzelkonfessionen wohnen. Die neue

Synagoge, eine Zierde unseres Ortes, in der unteren Rheinstraße gelegen,

ist von Herrn Architekt Enk in Darmstadt erbaut. Auch die hiesige

politische Gemeinde hat einen Beitrag in anerkennendster Weise zur

Verfügung gestellt. Wir schließen unseren Bericht mit dem Wunsche, dass

die Gemeinde sich weiter entwickeln möge zur Ehre des Judentums und zur

Freude eines jeden aufrichtigen und begeisterten Bekenners

desselben." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 4. September

1903: "Egelsbach, 1. September (1903). Nachdem die neue

Synagoge eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben, dürfte ein

Rückblick auf die Entwicklung gewiss angebracht sein. Nachdem die hiesige

israelitische Gemeinde lange Zeit zu der Nachbargemeinde Langen gehört

hatte, wurde derselben in den 1840er-Jahren von Wolf Simon ein Betsaal zur

Verfügung gestellt (später Simon Simon). Es war in dem jetzt Lazarus

Simon'schen Wohnhause. Im Jahre 1850 erwarb sich die Gemeinde das seither

innegehabte Betlokal, Mikwe und Lehrerwohnung. Es sei hierbei erwähnt,

dass noch zwei Männer am Leben sind, die damals den Kauf abschließen

halfen, nämlich Herr Lederhändler Moses Katz in Darmstadt und Herr

Privatier Vogel Kahn in Worms, beide sind jetzt hoch betagt. Nach

unermüdlichem Fleiße ist es der strebsamen Religionsgemeinde möglich

gewesen, im vorigen Frühjahr den Grundstein zu der jetzigen Synagoge zu

legen. Leider sollte einer der bei der Grundsteinlegung Mitwirkenden die

Einweihung nicht mehr erleben. Herr Herz Katz starb anfangs dieses Jahres

im Alter von 85 Jahren. Als Religionslehrer waren nacheinander hier

tätig, die Herren Levy, Heinebach, Alumann, Stern, Zopf, Ehrmann, Bloch,

Gorden, Mannheimer, Katz, Agulnik, Heilman, Schafheimer, Quittner,

Ansbacher, Eisenberger und seit vorigem Jahre zum zweiten Male Herr Lehrer

Heilmann. Bei Beginn des Baues waren Vorsteher Lazarus Simon, Max Katz und

Simon Grünebaum; in die Baukommission wurden gewählt Daniel Katz,

Ferdinand Lederer und Elias Levy. Bei der im vorigen Jahre notwendig

gewordenen Neuwahl wurden in den Vorstand gewählt: Adolf Hofmann, Elisas

Levy und Salomon Reis I. In die Baukommission neu: Daniel Katz. Max Katz

und Ferdinand Lederer. Das unter Ersterem freudig angefangene Werk ist

unter Letzterem glücklich vollende worden. Möge der wohltuende Frieden

auch in das Gotteshaus eingezogen sein, insbesondere möge aber Friede und

Eintracht unter den beiden hiesigen Einzelkonfessionen wohnen. Die neue

Synagoge, eine Zierde unseres Ortes, in der unteren Rheinstraße gelegen,

ist von Herrn Architekt Enk in Darmstadt erbaut. Auch die hiesige

politische Gemeinde hat einen Beitrag in anerkennendster Weise zur

Verfügung gestellt. Wir schließen unseren Bericht mit dem Wunsche, dass

die Gemeinde sich weiter entwickeln möge zur Ehre des Judentums und zur

Freude eines jeden aufrichtigen und begeisterten Bekenners

desselben." |

| |

Weitere Anzeigen/Dokumente

zur neuen Synagoge in Egelsbach

(Quelle: Geschichtsverein Egelsbach, vgl. unten Website

www.63329.info mit Informationen zu

Egelsbach Nr. 27) |

|

|

|

|

Anzeige: Vergebung von

Bauarbeiten

für die neue Synagoge vom 9. Mai 1902 |

Bericht über die

Grundsteinlegung

der Synagoge vom 27. Juni 1902 |

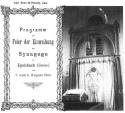

Anzeigen / Programm zur

Einweihung der Synagoge am 7./8. August 1903 |

Programm zur Einweihung mit

Innenansicht - Blick zum Toraschrein |

| |

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch

SA-Leute (Brigade 50 Starkenburg, Männer der Standart 168) völlig verwüstet. Möglicherweise wurde auch Feuer gelegt. Die

Inneneinrichtung, Ritualien und Gebetbücher wurden aus dem Fenster geworfen,

auf den nahe gelegenen Sportplatz verbracht und dort verbrannt. Die steinernen

Gebotstafeln auf dem Giebel der Synagoge wurden heruntergerissen und

zertrümmert.

Das Synagogengebäude wurde 1941 von der Gemeinde Egelsbach samt Grundstück für

5.000 Reichsmark von der schon nicht mehr bestehenden Israelitischen Gemeinde

Egelsbach "gekauft", wobei der Betrag auf ein Sperrkonto bei

der Bezirkssparkasse Langen eingezahlt wurde. Von Seiten der jüdischen Familien

unterzeichneten Moses Reis und David Katz I., die damals nicht mehr in

Egelsbach, sondern in Frankfurt am Main wohnten. Die Synagoge wurde danach als Unterbringungsort von ausländischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen

zweckentfremdet.

Nach 1945 kam das Gebäude - vermutlich nach

Klärung des Restitutionsverfahrens - in Privatbesitz und wurde (Ende der

1950er-/Anfang der 1960er-Jahre) zu einem Wohnhaus

umgebaut.

Adressen/Standorte der Synagogen: Erster Betsaal

(bis 1847): Schulstraße 12; Alte Synagoge

(1847): Langener Str. 1; Neue Synagoge (1903): Rheinstraße 49

Fotos

(Quelle: sw-Fotos erste und zweite Fotozeile und dritte

Fotozeile rechts: Geschichtsverein Egelsbach; sw-Foto zweite Fotozeile links: Arnsberg Bilder S. 47; neuere Fotos:

Hahn, Aufnahmedatum 3.8.2008)

Haus der Familie Simon

(Betraum vor 1847) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Das Gebäude der alten

Synagoge

1847-1903 |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Das Gebäude der ehemaligen

Synagoge

um 1970 |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Das Gebäude der ehemaligen

Synagoge

im Sommer 2008 |

|

|

| |

Blick auf die

ehemalige Synagoge von der Rheinstraße |

| |

|

|

|

|

| |

Hinweistafel mit

der Inschrift (deutsch und hebräisch): "Ehemalige Synagoge.

Feierlich eingeweiht am 28.1.1903. Geschändet und geplündert am 10.11.

1938." |

| |

|

|

Gedenktafel

auf dem

Kirchplatz |

|

|

| |

Tafel mit der

Inschrift: "Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. 'Die

Pflicht,

sich zu erinnern, stehe über dem Verlangen zu vergessen. Karl

Kraus'." |

| |

|

Die "Judengasse"

in Egelsbach -

vermutlich jüdisches Wohngebiet

im 18. Jahrhundert |

|

|

| |

Blick entlang der

"Judengasse" |

Straßenschild |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Oktober 2009:

In Egelsbach werden "Stolpersteine"

verlegt |

Artikel vom 9. Oktober 2009 in der

"Offenbach-Post" (Artikel):

"Egelsbach - Erste Aktion am 15. Oktober erinnert an Familien

Bacharach, Eisemann, Katz und Reis - Stolperstein-Premiere in Egelsbach.

Egelsbach - (hob) Es ist nie zu spät, eine gute Sache zu beginnen. Frei nach diesem Grundsatz erlebt nun auch die Gemeinde die erste Verlegung von Stolpersteinen im Gedenken an Egelsbacher Juden, die vom nationalsozialistischen Terror-Regime gequält und getötet wurden.

Am Donnerstag, 15. Oktober, um 15 Uhr wird der Künstler Gunter Demnig die ersten Stolpersteine verlegen. Sie erinnern an die Familien Bacharach, Eisemann, Katz und Reis, die einst in der Ernst-Ludwig-Straße 39 beziehungsweise in der Woogstraße 5 gewohnt haben..." |

| Der Arbeitskreis freut sich über weitere Mitarbeiter und über Paten, die bereit sind, 95 Euro für einen Stolperstein zu übernehmen.

Spenden unter dem Stichwort Stolpersteine können aufs Konto 33 002 5 93 bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt, BLZ 506 521 24, überwiesen werden.

Kontakt zum Arbeitskreis über das evangelische Gemeindebüro, Tel.: 49076. |

| |

| Oktober 2009:

Nachkomme der jüdischen Familie Bacharach kommt

zur Verlegung der Stolpersteine am 15. Oktober 2009 |

Artikel von Gaby Melk in der "Offenbach-Post" (Artikel

online)

vom 14. Oktober 2009: "Der Klang der Versöhnung

Egelsbach - Am morgigen Donnerstag verlegt der Künstler Gunter Demnig im Ort die ersten Stolpersteine zum Gedenken an jüdische Nazi-Opfer.

Dieser lang ersehnten Premiere widmet die Egelsbacher Stolperstein-Initiative bereits heute eine Informations- und Gedenkveranstaltung mit einem ganz besonderen Gast: Dr. Laurence Sherr, Musikprofessor an der Kennesaw State University in Atlanta/ USA und Sohn der ehemaligen Egelsbacherin Alice Bacharach, ist zur Verlegung der Gedenksteine für seine Familie nach Egelsbach gekommen. Er wird ab 20 Uhr in der Kulturscheuer (Ernst-Ludwig-Straße 65) nicht nur über seine Familie erzählen, sondern auch musizieren – und damit Egelsbach zum Schauplatz einer Uraufführung im Zeichen von Erinnerung und Versöhnung machen..." |

| Link: Website

mit Seiten über Biographie und das Werk von Prof. Laurence Sherr |

| |

Artikel in der "Offenbach-Post" (Artikel

online) vom 16. Oktober 2009: "Erinnerung verblasst nicht

Egelsbach - (hob) Seit gestern 'stolpern' auch die Bürger von Egelsbach über die dunkelste Periode der Vergangenheit. Das

'Stolpersteine'-Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig symbolisiert, dass die Erinnerung an die Opfer des Nazi-Terrors nicht verblasst..." |

| |

| Oktober 2010:

In Egelsbach werden weitere

"Stolpersteine" verlegt |

Artikel von Holger Borchard in "op-online.de" vom Oktober 2010 (Artikel):

"Erst gequält und dann ermordet.

Egelsbach ‐ Die Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine erinnert am 13. Oktober mit einer weiteren Aktion ans Schicksal ehemaliger jüdischer Bürger während der Nazizeit.

.

Das Haus in der Schulstraße 50 kennen viele Egelsbacher – während der Kerb vor Kurzem beherbergte es den

'Schoppepetzer-Hof'. Die Geschichte des Gebäudes und seiner Bewohner dürfte freilich nur den Wenigsten geläufig sein. Am Mittwoch, 13. Oktober, um 14 Uhr werden vor dem Haus Schulstraße 50 fünf Stolpersteine in den Gehweg eingesetzt. Sie erinnern an die Familie Simon sowie an Thekla Lehmann..." |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 149-150. |

| ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -

Dokumente. S. 47. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 172-173. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 142 (keine weiteren

Angaben zu 1988). |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 274-275. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 39-40. |

| Christine Wittrock: Egelsbach 1933-1945. Egelsbach

1988. |

| Beate und Serge Klarsfeld: Die Kinder von Izieu.

Eine jüdische Tragödie. Berlin 1991.

In diesem Buch wird auch das Schicksal des 1928 in Egelsbach geborenen Theodor

Reis beschrieben. Seine Mutter kam, nachdem die Familie von Egelsbach

nach Wollenberg geflohen ist (von dort

stammte der Vater von Theodor Reis) mit der Deportation der badischen

Juden im Oktober 1940 nach Gurs, von hier später nach Auschwitz und wurde

ermordet. Der Sohn Theodor konnte von einer französisch-jüdischen

Kinderhilfsorganisation zunächst in einem Kinderheim in Palavas-les-Flots

versteckt werden; nach dem deutschen Einmarsch wurde dieses Heim durch den

Gestapochef von Lyon Klaus Barbie im April 1944 liquidiert. Die Kinder,

darunter Theodor Reis wurden deportiert und bei einer Massenerschießung

entweder in Kovno (Litauen) oder in Reval (Estland)

ermordet. |

|  Andrea

von Treuenfeld: In Deutschland eine Jüdin, eine Jeckete in Israel.

Geflohene Frauen erzählen ihr Leben. Gütersloher Verlagshaus 2011. Andrea

von Treuenfeld: In Deutschland eine Jüdin, eine Jeckete in Israel.

Geflohene Frauen erzählen ihr Leben. Gütersloher Verlagshaus 2011.

In diesem Buch findet sich S. 54-64 die Lebensgeschichte von Ahuva Salant,

geboren als Lieselotte Liebe Kwiat (Tochter des Kultusbeamten Hirsch /

Hermann Kwiat, s.o.), die am 7. September 1931 in Egelsbach geboren ist und

in Jerusalem lebt (2011). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Egelsbach

Hesse. This Orthodox community numbered ober 90 (3,2 % of the total) in

1905, declining to 60 in 1933. The Nazi boycott campaign drove Jews from the

town and by December 1938, after Kristallnacht (9-10 November 1938), the

remaining 44 had left - some emigrating to the United States and Palestine.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|