|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der

Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

zur

Übersicht "Synagogen im Landkreis Alzey-Worms

Eppelsheim (VG

Alzey-Land, Kreis

Alzey-Worms)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Eppelsheim lebten jüdische Personen spätestens seit der ersten

Hälfte des 18. Jahrhunderts: 1722 wird eine Familie am Ort genannt

(Familie von Mendels Witwe). 1743 sind es zwei (Familie des Moses Mendel und

Familie von Callmanns Witwe),

1806 sechs und 1808 sieben jüdische Familien am Ort. Um 1800 dürfte eine Gemeinde gegründet

worden sein. Aus anderen Orten sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

noch einzelne jüdische Personen/Familien nach Eppelsheim zugezogen wie Isaak Schloss aus

Ingenheim (1800), Abraham Schafner aus Heßloch

(1812), Jacob Grünebaum aus Reipoltskirchen (1817). Die ältesten in den

Ortsbürgerregistern ab 1823 genannten und in Eppelsheim geborenen Personen

waren: Michael Herz (Handelsmann, geb. 1762), Lazarus Levis (Handelsmann,

geb. 1768, gest. 1844), Emanuel Levis (Handelsmann, geb. 1775), Johannes Hahn

(Makler, geb. 1778, gest. 1843)

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1824 58 jüdische Einwohner, 1828 70 (5 % der Gesamteinwohnerschaft),

1861 55 (5,9 % von insgesamt 932 Einwohnern), 1880 38 (4,4 % von 866), um 1890

33 (in acht Familien), um 1896 23 (in sechs Familien), 1900 20

(2,2 % von 909), 1910 22 (2,2 % von 993). Die jüdischen Familiennamen

waren im 19. Jahrhundert: Busch, Grünebaum, Hahn, Herz, Levis, Schaffner,

Schloss, Süs. Mehrere Familien sind - vor allem um 1850 - nach Amerika

ausgewandert, darunter Jacob Grünebaum mit Familie (1852; seine Söhne waren

schon in den Jahren zuvor ausgewandert, s.u. bei Henry und Elias Greenebaum), Isaac Levis (1853), Isaac

Schloss II (1853), Johannes Hahn II (1849), Jacob Hertz (1858), Nathan Schaffner

(1864), Jacob Hahn (1860). Von großer Bedeutung waren mehrere aus Eppelsheim stammende

jüdische Auswanderer für die Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft in Chicago.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), eine jüdische Schule (Religionsschule), ein rituelles Bad und einen Friedhof.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war - zumindest im 19.

Jahrhundert - ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet

tätig war (vgl. die - vermutlich letzte - Ausschreibung der Stelle 1890 unten).

Von den Lehrern werden genannt: um 1890 E. Agulnik (unterrichtete damals

7 Kinder, dazu unterrichtete er die Kinder in Gundersheim). Um 1894

unterrichtete Lehrer Katzenstein in Monsheim

die noch vier jüdischen Kinder aus Eppelsheim. Um 1897 unterrichtete Lehrer J.

Rothenberg aus Heßloch die noch vier

schulpflichtigen Kinder der Gemeinde in Religion. Um 1899 unterrichtete Lehrer

Silberstein aus Monsheim die noch drei

schulpflichtigen Kinder in Eppelsheim. 1904 wurde ein gemeinsamer Unterrichtsbezirk der Gemeinden Hessloch,

Monzernheim, Eppelsheim, Gundersheim

und Westhofen mit Sitz in Hessloch

gebildet. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Worms.

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1890/1896 L. Schloß, B.

Levis, L. Heymann.

Um 1924, als zur Gemeinde 22 Personen (2,2 % von insgesamt 980

Einwohnern) gehörten, war Gemeindevorsteher Max Levis. Ein eigener Lehrer war

schon längere Zeit nicht mehr in der Gemeinde angestellt. Die vier

schulpflichtigen jüdischen Kinder erhielten ihren Religionsunterricht in Alzey.

1930 gab es noch vier jüdische Familien am Ort. Die jüdischen

Haushaltsvorsteher verdienten den Lebensunterhalt als Händler mit

Futtermitteln, Frucht und Vieh, als Metzer und Lebensmittelkaufmann. Albert

Strass war als Schrotthändler tätig.

1933 wurden 17 jüdische Einwohner gezählt (1,7 % von insgesamt 983

Einwohnern). Diese sind auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Die diskriminierenden

Maßnahmen hatten 1933 damit begonnen, dass bei den Wahlen im November 1933 die

zwölf jüdischen Stimmberechtigten in Eppelsheim von der Wahlliste gestrichen

wurden, sodass sie ihr Wahlrecht nicht ausüben konnten.

1935 wurde die Gemeinde aufgelöst. 1934 bis 1937 konnten fünf jüdische

Personen in die USA emigrieren, drei sind innerhalb von Deutschland verzogen. Aus

der Familie des Schrotthändlers Strass konnte eine Person nach Palästina

emigrieren, zwei nach Argentinien, fünf Personen der Familie wurden später

deportiert, drei sind umgekommen. Die letzten jüdischen Einwohner verließen

bis zum Sommer 1939 auf Grund der Ereignisse beim Novemberpogrom 1938 den

Ort.

Von den in Eppelsheim geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Else Lessler geb. Levis

(1908), Moritz Levis (1888), Wilhelmine Mannheimer geb. Strass (1901), Ernestine

(Ernestina) Meyer geb. Schloss (1890), Anna Strass

(1910), Albert Strass (1911), Anna Süs geb. Strauss (1871).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

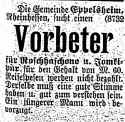

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet

1872 / 1890

sowie Ausschreibungen der Vorbeterstellen für die hohen Feiertage 1903 / 1907 /

1908 / 1909 / 1911

Anzeige in der "Wochenschrift für die religiösen und socialen Interessen des

Judentums" vom März 1872 S. 290: "Vakanz. Anzeige in der "Wochenschrift für die religiösen und socialen Interessen des

Judentums" vom März 1872 S. 290: "Vakanz.

In der israelitischen Gemeinde Eppelsheim bei Worms ist die Stelle

eines Lehrers, Cantors und Schächters, mit der ein jährlicher Gehalt von 300

Gulden nebst freier Wohnung verbunden ist, vakant. Konkurrenzfähige Bewerber

wollen sich unter Vorlage ihrer Zeugnisse bei unterzeichneter Behörde

melden.

Worms, den 15. August 1872. Großherzogliches Kreisamt Worms."

|

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1890: Die

hiesige Kantor-, Schächter- und Lehrerstelle soll sofort besetzt werden.

Gehalt 400 Mark nebst freier Wohnung und Heizung und bedeutendem

Nebenverdienst. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Januar 1890: Die

hiesige Kantor-, Schächter- und Lehrerstelle soll sofort besetzt werden.

Gehalt 400 Mark nebst freier Wohnung und Heizung und bedeutendem

Nebenverdienst.

Offerten mit Zeugnisabschriften wolle man senden an

Leopold Schloss, Vorstand, Eppelsheim

(Rheinhessen)." |

| |

Ausschreibung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juli 1903:

"Eppelsheim (Hessen). Vorbeter für die hohen Feiertage. Mark 50 bis

Mark 60 und freie Station." Ausschreibung

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 24. Juli 1903:

"Eppelsheim (Hessen). Vorbeter für die hohen Feiertage. Mark 50 bis

Mark 60 und freie Station." |

| |

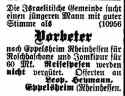

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. August 1907:

"Die Gemeinde Eppelsheim, Rheinhessen, sucht einen Vorbeter

für Roschhaschono und Jomkippur für den Gehalt von Mark 60.

Reisespesen werden nicht bezahlt. Derselbe muss eine gute Stimme haben und

gut zum verstehen sein. Ein jüngerer Mann wird

bevorzugt." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. August 1907:

"Die Gemeinde Eppelsheim, Rheinhessen, sucht einen Vorbeter

für Roschhaschono und Jomkippur für den Gehalt von Mark 60.

Reisespesen werden nicht bezahlt. Derselbe muss eine gute Stimme haben und

gut zum verstehen sein. Ein jüngerer Mann wird

bevorzugt." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1908:

"Die Israelitische Gemeinde sucht einen jüngeren Mann mit guter

Stimme als Vorbeter nach Eppelsheim Rheinhessen für Roschhaschone

und Jomkippur für 60 Mark. Reisespesen werden nicht

vergütet. Offerten an Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. August 1908:

"Die Israelitische Gemeinde sucht einen jüngeren Mann mit guter

Stimme als Vorbeter nach Eppelsheim Rheinhessen für Roschhaschone

und Jomkippur für 60 Mark. Reisespesen werden nicht

vergütet. Offerten an

Leopold Heymann, Eppelsheim (Rheinhessen)." |

| |

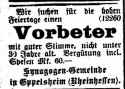

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. August 1909:

"Wir suchen für die hohen Feiertage einen Vorbeter mit guter

Stimme, nicht unter 30 Jahre alt. Vergütung inklusive Spesen Mark

60.- Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. August 1909:

"Wir suchen für die hohen Feiertage einen Vorbeter mit guter

Stimme, nicht unter 30 Jahre alt. Vergütung inklusive Spesen Mark

60.-

Synagogen-Gemeinde in Eppelsheim (Rheinhessen). |

| |

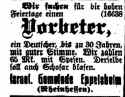

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1911:

"Wir suchen für die hohen Feiertage einen Vorbeter, ein

Deutscher, bis zu 30 Jahren, mit guter Stimme. Wir zahlen 65 Mark mit

Spesen. Derselbe soll auch Schofar blasen. Israelitische Gemeinde

Eppelsheim (Rheinhessen)". Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1911:

"Wir suchen für die hohen Feiertage einen Vorbeter, ein

Deutscher, bis zu 30 Jahren, mit guter Stimme. Wir zahlen 65 Mark mit

Spesen. Derselbe soll auch Schofar blasen. Israelitische Gemeinde

Eppelsheim (Rheinhessen)". |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Bei jüdischen Beerdigungen in

Eppelsheim läuten die Kirchenglocken (1857)

Anmerkung: der genannte Rabbiner Dr. Ludwig Lewysohn war als Rabbiner ausgebildet, aber in

Worms als "Prediger" neben Rabbiner Jakob (Koppel) Bamberger angestellt. Zu Dr.

Ludwig Lewysohn (geb. 1819 in Schwersenz, gest. 1901 in Stockholm) siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Lewysohn.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. März 1857: "Bei

einem Leichenbegängnis (sc. Beerdigung) in der Gemeinde Eppelsheim,

bei welchem Levysohn von hier (sc. Worms) die geistliche Funktion

versagt, hatte derselbe Gelegenheit zu bemerken, dass unaufgefordert mit den

Glocken der Kirche geläutet wurde; es soll dies in allen den Gemeinden

Rheinhessens der Fall sein, in welchen die jüdische Bevölkerung zur

Anschaffung der Glocken mit beisteuerte." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. März 1857: "Bei

einem Leichenbegängnis (sc. Beerdigung) in der Gemeinde Eppelsheim,

bei welchem Levysohn von hier (sc. Worms) die geistliche Funktion

versagt, hatte derselbe Gelegenheit zu bemerken, dass unaufgefordert mit den

Glocken der Kirche geläutet wurde; es soll dies in allen den Gemeinden

Rheinhessens der Fall sein, in welchen die jüdische Bevölkerung zur

Anschaffung der Glocken mit beisteuerte." |

Zu einzelnen

Personen aus der jüdischen Gemeinde

(Grundlage der Informationen bereits bei Arnsberg s.Lit. Bd. I S. 163)

Henry Greenebaum (Grünebaum) ist am 18. Juni 1833 in Eppelsheim

als Sohn von Jacob Elias Grünebaum (geb. 1797 in Reipoltskirchen,

gest. 1870 in Chicago) und der Sara Esther geb. Herz (geb. 25. Juli 1796 in Eppelsheim,

gest. 18. September 1894 in Chicago) geboren.

Er wanderte 1848 nach Chicago aus, wo bereits seine Brüder Michael und Elias

waren. Zunächst war er als Verkäufer und vier Jahre in einer Bank tätig.

Danach gründete er mit seinem Bruder Elias (siehe unten) die German National

Bank, dann auch die German Savings Bank. 1877 geriet die Bank allerdings in

Schwierigkeiten, worauf er sich ins Versicherungsgeschäft verlegte. Er starb im

Alter von 80 Jahren im Februar 1914. Zeitlebens hat er sich für die Interessen

der jüdischen Gemeinschaft in Chicago eingesetzt. Er war mit Abraham Lincoln

befreundet und unterstützte General Grant im Jahre 1868. U.a. war er Gründer

der City Library of Chicago, der United Hebrew Charities und von Bnai Berth in

Chicago. Er war lebenslängliches Mitglied der Chicago Historical Society und

gehörte vielen weiteren Institutionen und Organisationen an.

Elias Greenebaum (Grünebaum) ist 1822 in Eppelsheim

geboren (älterer Bruder von Henry). Er

wanderte 1847

nach Chicago aus. Nachdem die mit seinem Bruder Henry gegründete Bank 1877 in

Schwierigkeit geraten war, gründete er 1878 mit seinen beiden Söhnen das

Bankhaus Greenebaum Sons, das noch bis mindestens 1914 bestand. Elias

Greenebaum starb im hohen Alter von 96 Jahren 1919 in Chicago.

Michael Greenebaum (Grünebaum) ist 1824 in

Eppelsheim geboren. Er wanderte 1846 nach Chicago aus. 1851 gründete er die

"Hebrew Benevolent Society" und wurde ihr erster Präsident. Er hat

mehrere andere für die jüdische Gemeinschaft wichtige Organisationen

gegründet oder mitbegründet (u.a. die Zion Literary Society). Er starb

1894 in Chicago.

Abraham Hart (Herz) ist 1831 in Eppelsheim geboren. Er wanderte 1854

nach Chicago aus und gründete mit seinem jüngeren Bruder Henry

N. Hart das Möbel-Engros-Geschäft Hart Brothers. Abe Hart (wie er

genannt wurde) war von Bedeutung für die jüdische Gemeinschaft Chicagos. Er

gründete das jüdische Waisenhaus in Cleveland und unternahm viel für Waisen

und Wohltätigkeit, sodass er auch als "Montefiore of Chicago"

bezeichnet wurde. Lange Jahre war er Direktor der Sinai Congregation in Chicago.

| Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarten

für Albert Strass,

geboren in Eppelsheim |

|

|

| |

Kennkarte (Mainz 1939)

für Albert Strass (geb. 26. November 1911 in Eppelsheim),

landwirtschaftlicher Arbeiter, wohnhaft in Alzey, Worms und Mainz;

am 30. September 1942

ab Darmstadt in das Vernichtungslager Treblinka deportiert und vermutlich

ermordet. |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war vermutlich ein Betraum in einem der

jüdischen Häuser vorhanden. 1841/42 wurde der Bau einer Synagoge

geplant. Alternativ wurden der Kauf eines Wohnhauses zum Umbau in eine Synagoge

oder der Kauf eines Grundstückes zum Neubau erwogen. Behördlicherseits wurde

die Durchführung einer Kollekte in Worms sowie die Sammlung bei reicheren

jüdischen Familien in Frankfurt genehmigt. Doch führten diese Bemühungen

zunächst nicht zu einem Erfolg. Bis 1848 wurden die Baupläne zurückgestellt.

Erst 1849 wurde mit dem Bau begonnen, 1850 wurde die Synagoge eingeweiht.

Über 80 Jahre war die Synagoge Zentrum des jüdischen Gemeindelebens am Ort.

Auf Grund der seit Ende des 19. Jahrhunderts zurückgegangenen Zahl der

Gemeindeglieder wurde das Abhalten von Gottesdiensten jedoch wegen der dazu

nötigen Zahl von zehn jüdischen Männern (Minjan) vermutlich immer

schwieriger. Doch wurde die Synagoge an Festtagen und zu besonderen

Gottesdiensten weiterhin verwendet, wie die Durchführung einer Bar Mizwah-Feier

in der Synagoge 1931 zeigt (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bar_Mitzwa):

Bar Mizwa-Feier in der Synagoge (1931)

Artikel im "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen

Gemeinden in Hessen" vom September 1931 S. 9: "Eppelsheim.

Am 22. August dieses Jahres wurde Rudi Levis, Sohn des Herrn Max

Levis, Barmizwoh. Das war für unsere kleine, nur aus vier Familien

bestehende Gemeinde ein erhebender Tag, fand doch diese Veranlassung nach

langer Pause wieder einmal in unserer, für diesen Zweck festlich

geschmückten Synagoge Gottesdienst am Freitag abend und am Sabbat morgen

statt. Geleitet wurde dieser durch Herrn A. Salomon, Oberreallehrer

i.R., aus Worms, der im Auftrage des Landesverbandes den Barmizwoh

für diesen religiösen Akt vorbereitet hatte. Dieser trug seinen

Toraabschnitt in einer Weise vor, die ihm den Beifall aller Zuhörer

Eindruck. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand eine Ansprache des Herrn

Salomon, gerichtet an die Gemeinde und an den Barmizwoh, die auch auf

die gegenwärtige ernste Lage unseres Vaterlandes einging, aber auch der

zuversichtlichen Hoffnung auf kommende bessere Zeiten Ausdruck gab. Sie galt

allen Parteien und Bekenntnissen; sie forderte auf zur Einfachheit,

Mäßigkeit und Bescheidenheit, zur Tapferkeit im ertragen. Dieser Appell galt

insbesondere den Frauen. Auch dem Söhnchen des Herrn Otto Süs, Karl

Ludwig Süs, das in diesem Sabbat zum ersten Mal mit seiner Wimpel (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Mappa) zum Gotteshause ging, widmete

Herr Salomon von Herzen kommenden Wünsche. Möge es Herrn Salomon noch

vergönnt sein seine Worte in Erfüllung gehen zu sehen!" Artikel im "Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen

Gemeinden in Hessen" vom September 1931 S. 9: "Eppelsheim.

Am 22. August dieses Jahres wurde Rudi Levis, Sohn des Herrn Max

Levis, Barmizwoh. Das war für unsere kleine, nur aus vier Familien

bestehende Gemeinde ein erhebender Tag, fand doch diese Veranlassung nach

langer Pause wieder einmal in unserer, für diesen Zweck festlich

geschmückten Synagoge Gottesdienst am Freitag abend und am Sabbat morgen

statt. Geleitet wurde dieser durch Herrn A. Salomon, Oberreallehrer

i.R., aus Worms, der im Auftrage des Landesverbandes den Barmizwoh

für diesen religiösen Akt vorbereitet hatte. Dieser trug seinen

Toraabschnitt in einer Weise vor, die ihm den Beifall aller Zuhörer

Eindruck. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand eine Ansprache des Herrn

Salomon, gerichtet an die Gemeinde und an den Barmizwoh, die auch auf

die gegenwärtige ernste Lage unseres Vaterlandes einging, aber auch der

zuversichtlichen Hoffnung auf kommende bessere Zeiten Ausdruck gab. Sie galt

allen Parteien und Bekenntnissen; sie forderte auf zur Einfachheit,

Mäßigkeit und Bescheidenheit, zur Tapferkeit im ertragen. Dieser Appell galt

insbesondere den Frauen. Auch dem Söhnchen des Herrn Otto Süs, Karl

Ludwig Süs, das in diesem Sabbat zum ersten Mal mit seiner Wimpel (vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Mappa) zum Gotteshause ging, widmete

Herr Salomon von Herzen kommenden Wünsche. Möge es Herrn Salomon noch

vergönnt sein seine Worte in Erfüllung gehen zu sehen!" |

Spätestens seit der Auflösung der Gemeinde 1935 wird die Synagoge nicht

mehr zu Gottesdiensten verwendet worden sein. Dennoch ist das Gebäude beim Novemberpogrom

1938 verwüstet worden. Danach wurde es 1939 gekauft, vom neuen Eigentümer als Geräteschuppen

verwendet und 1973 abgebrochen. Der Eigentümer hatte sich 1972 an

die staatliche Denkmalpflege gewandt, da er das Grundstück besser nutzen

wollte. Zunächst wurde erwogen, nur noch das Erdgeschoss zum Unterstellen von

Geräten zu verwenden und in das Obergeschoss eine Wohnung einzubauen. Auch ein

Anbau wurde genehmigt. Die Pläne konnten nicht realisiert

werden. 1974 wurde an Stelle der ehemaligen Synagoge eine Gerätehalle

errichtet (Auskünfte Bürgermeisteramt Eppelsheim vom 14. und 15.9.2010).

Adresse/Standort der Synagoge:

Grundstück Blaugasse 21

(Hinweis: die Synagoge stand nicht, wie in

manchen Publikationen genannt, in der Blaugasse 7; das hier stehende Haus hat nichts mit der ehemaligen Synagoge zu tun).

Fotos

Gedenktafel an der

Außenmauer zur

evangelischen Kirche in Eppelsheim

(Foto von Michael Ohmsen,

Sommer 2010) |

|

|

| |

Inschrift

der Tafel: "Zur Erinnerung an alle Opfer nationalsozialistischer

Gewaltherrschaft aus unserer Gemeinde. Stellvertretend für viele nennen

wir die Namen ehemaliger jüdischer Mitbürger: Anna Strass * 4.6.10, in

Auschwitz verschollen - Else Lessler geb. Levis * 26.1.08, in Auschwitz

schollen - Moritz Levis * 5.2.1888, in Eppelsheim für tot erklärt -

Wilhelmine Mannheimer geb. Strass * 17.9.01, in Polen verschollen -

Ernestine Mayer geb. Schloß * 3.2.1890, in Auschwitz für tot erklärt,

Albert Strass * 26.11.11, in Polen verschollen." |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 162-163. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 78. |

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 146 (mit weiteren Literaturangaben).

|

| Die Juden im Ortsbürgerregister von Eppelsheim Liste

1823-1836 und Liste

1837-1881 (Online einsehbar). |

| Monika Richarz / Reinhard Rürup: Jüdisches

Leben auf dem Lande. 1997. S. 378 (zu Eppelsheim 1933). |

| Tobias Brinkmann: Von der Gemeinde zur 'Community'.

Jüdische Einwanderer in Chicago 1840-1900. Universitätsverlag Rasch

Osnabrück 2002.

Darin ein Abschnitt 2.5: "Von Eppelsheim nach Chicago: Kettenwanderung

nach Chicago" S. 65-71. |

| Hart, Schaffner & Marx: Reprint des Style Book

Herbst/Winter 1909-1910. Mit einem Nachwort von Martina Graf und einer

englischen Übersetzung von Lisa Hannah. Hamm am Rhein 2012. (Im Nachwort

auch eine Beschreibung der deutschen Herkunft).

vgl. Presse-Artikel Hammer Verlag gestaltet Reprint des „Style Book“ von „Hart, Schaffner & Marx“ (Allgemeine Zeitung, 04.07.2012) |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Eppelsheim, Hesse. The community,

numbering 70 (5 % of the total) in 1828, disbanded in 1935 and by August 1939 no

Jews remained.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|