|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zur Übersicht über die Synagogen

Jever (Kreis Friesland/Niedersachsen)

Jüdische Geschichte / Betsaal / Synagoge

Bitte besuchen Sie auch die Website des

GröschlerHauses: www.groeschlerhaus.eu

(Zentrum für jüdische Geschichte und Zeitgeschichte der Region Friesland /

Wilhelmshaven)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

Erstmals lebten möglicherweise Ende des 15. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte

des 16. Jahrhunderts einige Juden in Jever. Zu einer dauerhaften Ansiedlung

kam es jedoch erst seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. 1698

stellte Fürst Carl-Wilhelm von Anhalt-Zerbst dem Meyer Levi und seiner Familie

einen ersten Schutzbrief aus, der ihm unter anderem freien Handel und

Kreditgeschäfte ermöglichte. Im Laufe des 18. Jahrhunderts nahm die

Zahl der Juden in der Stadt von 5 (um 1735) auf 17 Familien (1795) zu. Sie

lebten in der Neuen Straße, die auch "Judenstraße" genannt wurde.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: um 1800 etwa 100 jüdische Einwohner, 1814 140 (etwa 4 % der

Gesamteinwohnerschaft), 1837 175, 1850 139, 1861 151, 1880 219 (Höchstzahl),

1905 209 jüdische Einwohner.

Die jüdischen Familien waren im städtischen Leben im Laufe des 19.

Jahrhunderts immer stärker integriert. Die jüdischen Kinder besuchten die

allgemeinbildenden Schulen der Stadt (siehe unten: Ausschreibung der

Lehrerstelle 1849). In den Jahren nach der 1848er-Revolution war die Gleichstellung

im Blick auf die bürgerlichen Rechte weitgehend erreicht (siehe unten Bericht

von 1851). 1851 saßen zwei jüdische Männer in dem aus 12 Personen bestehenden

Stadtrat. Im Schützenkorps der Stadt gab es mehrere jüdische Mitglieder, zu

einem der Leutnants wurde 1851 Anton Mendelssohn gewählt. Auch in anderen

jeverschen Vereinen waren jüdische Einwohner aktive Mitglieder.

Jüdische Vereine wurden gegründet (1847 ein jüdischer Frauenverein,

1860 der "Israelitische Wohltätigkeitsverein", ein Chorverein,

später auch ein Literaturverein und eine Zionistische Ortsgruppe).

Im wirtschaftlichen Leben der Stadt spielten die jüdischen Familien eine immer

bedeutendere Rolle (u.a. seit 1843 Manufakturwarengeschäft von Caiphas Levi Löwenstein,

verschiedene Vieh- und Pferdehandlungen, Schlachtereien, aber auch ein jüdischer

Volllandwirt; über drei Generationen bis 1932 Kaufhaus "Anton

Mendelssohn", mehrere Altstoffhandlungen, Baustoff- und Kohlenhandlung,

Tabakhandel, jüdisches Hotel u.a.m.).

Die Zahl jüdischer Einwohner ging in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhundert

zurück auf 1910 188, 1925 118 und 1933 98 jüdische Einwohner. Seit der Zeit um

1900 wanderten vor allem junge Juden aus wirtschaftlichen Gründen (Strukturschwäche

des Jeverlandes, Niedergang der Viehmärkte, Wirtschaftsdepressionen der

Weimarer Republik) in die Großstädte ab, andererseits veranlasste das

antisemitische Klima einige jüdische Bürger dazu, ab 1929 Jever zu verlassen.

Die jüdische Gemeinde Jever gehörte zum Landrabbinat in Oldenburg. Mitte der

1920er-Jahre (Handbuch der jüdischen Gemeindeverwaltung 1924/25) bildeten den

Synagogenvorstand: Hermann Gröschler, Josua Weinstein und Julius Schwabe.

Damals war H. Hartog als Lehrer, Kantor und Schächter tätig. Acht Kinder

besuchten bei ihm den Religionsunterricht. Zur jüdischen Gemeinde Jever gehörten

auch in die der Umgebung lebenden jüdischen Personen (um 1930 einige wenige

Personen in Pakens, Wangerooge und Hooksiel).

Nach 1933 herrschten für die noch verbliebenen jüdischen Bewohner der

Stadt immer schwierigere Lebensverhältnisse. Durch den NS-Boykott der jüdischen

Geschäfte mussten immer mehr Inhaber schließen beziehungsweise das Geschäft

verkaufen. Jüdischen Viehhändlern war bereits seit Februar 1933 der Zugang den

den öffentlichen Viehmärkten verboten. Von den 50 jüdischen Bürgern, die

1938 in Jever lebten, konnten noch 12 ins Ausland fliehen. Beim Novemberpogrom

1938 wurde die Synagoge zerstört (s.u.), Wohnungen jüdischer Familien wurden

überfallen und geplündert, die Bewohner teilweise misshandelt.

Von den in Jever geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Gertrud Biberfeld geb.

Weiss (1886), Agnes Cohen geb. Josephs (1872), Frieda Cohn geb. Feilmann (1881),

Hedwig Cohn (1878), Netty Cohn (1869), Martin Cremer (1874), Hendrina Dreifuss

geb. de Levie (1889), Carl Feilmann (1887), Elsa Feilmann (1890), Hugo Feilmann

(1888), Julius Feilmann (1900), Ludwig Feilmann (1894), Grete (Greta) Frank geb.

Josephs (1881), Regina Frank geb. Stein (1863), Fanny Fuld geb. Israel (1860),

Lene Ginsberg geb. de Levie (1888), Hermann Gröschler (1880), Bertha (Berta) Gröschler

(1890), Hedwig Gröschler geb. Steinfeld (1894), Julius Gröschler (1884),

Helene Grüneberg geb. Levy (1897), Ernst J. Gutentag (1881), Rudolf Gutentag

(1893), Joseph Haas (1892), Salomon Haas (1896), Hedwig Heilbronn geb. Josephs

(1875), Karoline Herbst geb. Wolf (1878), Esther Hirsch geb. Hartogsohn (1922),

Fritz Hoffmann (1900), Johanna Hoffmann geb. Lewy (1899), Moritz Hoffmann

(1893), Erna Joachimsthal geb. Josephs (1884), Louise Joachimsthal geb. Joseph

(1877), Adolf Josephs (1879), Benjamin Martin Josephs (1879), Bernhard Wolf

Josephs (1871), Elise Josephs geb. Josephs (1887), Emma Josephs (1876), Fritz Günther

Max Josephs (1910), Gustav Josephs (1881), Helmut Josephs (1908), Martha Josephs

(1874), Nanny Josephs (1875), Paula Josephs geb. Katz (1889), Siegfried Josephs

(1885), Wilhelm Josephs (1880), Mary Kaiser geb. Josephs (1881), Sophie Katz

geb. Schwabe (1892), Anna Kayser geb. Josephs (1883), Jeanette Königheim geb.

Feilmann (1899), Ida Koppel geb. Josephs (1873), Charlotte (Lotte) Lebenstein

geb. Josephs (1884), Jule de Leeuw geb. Lehmann (1875), Alma Leiser geb. Wolffs

(1904), Ella Leiser geb. Feilmann (1885), Bertha de Levie geb. Josephs (1872),

Helene de Levie geb. Josephs (1893), Johanna Levie (1912), Joseph de Levie geb.

Wolf (1906), Karl de Levie (1912), Nanny Levy geb. Emanuel (1867), Emil Löwenstein

(1884), Paula (Pauline) Löwenstein geb. Josephs (1867), Richard Löwenstein

(1880), Minna Meijer geb. Feilmann (1860), Karla Meyerhoff (1910), Frieda Pels

geb. Mindus (1892), Erika Philipps geb. de Levie (1887), Josef Polack (1867),

Else Rosendahl geb. Levy (1889), Alfred Schwabe (1889), Henni (Hanna) Schwabe

geb. Josephs (1888), Julius Schwabe (1883), Dora Sonn geb. Wolf (1882), Minna

Steinberg geb. Josephs (1879), Erich Sternberg (1904), Berlina de Taube geb.

Stein (1870), Hertha Valk geb. Hoffmann (1898), Dieter Wolf Weinberg (1933),

Marianne (Mirjam) Weinberg geb. Josephs (1865), Anna Weinstein geb. Neufeld

(1881), Hugo Weinstein (1875), Berta Wolf geb. Schwabe (1885).

Nach 1945 kamen nur wenige jüdische Einwohner zurück, insbesondere

Erich Levy (1891-1967) und Fritz Levy (1901-1982).

1950/51 befand sich auf

einem nahe gelegenen Flughafengelände (ehemaliger Fliegerhorst Upjever) ein

Lager für jüdische "Displaced Persons",

in dem etwa 1000 jüdische Überlebende unter anderem aus dem Konzentrationslagers Bergen-Belsen

untergebracht waren. Im Juli 1950 wurden 1000 Bewohner im Lager gezählt, im

November 1950 600, im Februar 1951 800 und im Juni 1951 600. Lagervorsteher war

Josef Rosenblatt Im August 1951 wurde das Lager geschlossen. Die meisten der

Lagerbewohner sind nach Israel oder in andere Länder

ausgewandert. Im Lager war auch eine Synagoge eingerichtet sowie eine

Berufsschule, eine koschere Küche und andere Einrichtungen.

Informationen siehe

https://www.after-the-shoah.org/upjever-juedisches-dp-lager-jewish-dp-camp/

Literatur siehe unten von Holger Frerichs. Berichte zur Aufstellung eines

Gedenksteines siehe bei "Erinnerungsarbeit vor Ort"

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1844 /

1849 / 1865 / 1873

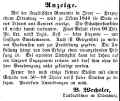

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Februar 1844:

"Anzeige. Bei der israelitischen Gemeinde in Jever - Herzogtum

Oldenburg - wird zu Ostern 1844 die Stelle eines Lehrers und Kantors

erledigt. Die Schächterfunktion ist nicht damit verbunden. Fixes Gehalt

circa 90 Taler Preuß. Crt. nebst Logis, Kost - keine fliegende - und

sonstigen Emolumenten. Auch ist Gelegenheit zu weiteren Verdiensten und

zur Fortbildung gegeben. Die Anstellung hängt von dem Erfolge einer

vorangehenden Prüfung ab. Bei erprobter Tüchtigkeit kann der Lehrer auf

ein längeres Engagement rechnen und darf ihm ohne höhere Genehmigung

nicht gekündigt werden. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. Februar 1844:

"Anzeige. Bei der israelitischen Gemeinde in Jever - Herzogtum

Oldenburg - wird zu Ostern 1844 die Stelle eines Lehrers und Kantors

erledigt. Die Schächterfunktion ist nicht damit verbunden. Fixes Gehalt

circa 90 Taler Preuß. Crt. nebst Logis, Kost - keine fliegende - und

sonstigen Emolumenten. Auch ist Gelegenheit zu weiteren Verdiensten und

zur Fortbildung gegeben. Die Anstellung hängt von dem Erfolge einer

vorangehenden Prüfung ab. Bei erprobter Tüchtigkeit kann der Lehrer auf

ein längeres Engagement rechnen und darf ihm ohne höhere Genehmigung

nicht gekündigt werden.

Ferner sind noch einige kleinere Stellen mit einem Gehalte von 50-60 Taler

nebst freier Station zu besetzen. Portofreie Anmeldungen an mich. B.

Wechsler, Landrabbiner in Oldenburg." |

| |

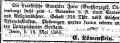

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Januar 1849:

"Die jüdische Gemeinde zu Jever im Großherzogtum Oldenburg

beabsichtigt, zu Ostern dieses Jahres einen Rabbinatskandidaten als

Prediger anzustellen, welcher gleichzeitig die Kantorstelle und den

Religionsunterricht zu erteilen, zu übernehmen hat. (Die Kinder besuchen

die Ortsschulen.) An fixem Gehalt werden 225 Thaler Preuß. Krt.

jährlich bewilligt. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Januar 1849:

"Die jüdische Gemeinde zu Jever im Großherzogtum Oldenburg

beabsichtigt, zu Ostern dieses Jahres einen Rabbinatskandidaten als

Prediger anzustellen, welcher gleichzeitig die Kantorstelle und den

Religionsunterricht zu erteilen, zu übernehmen hat. (Die Kinder besuchen

die Ortsschulen.) An fixem Gehalt werden 225 Thaler Preuß. Krt.

jährlich bewilligt.

Wissenschaftlich gebildete Kandidaten, welche vollständige

Gymnasialstudien, ein triennium academicum absolviert haben und mit

einem Zertifikat bewährter Rabbinen versehen sind, haben sich in

portofreier Einsendung ihrer Zeugnisse zu wenden an den

vorstand.

D.W. Josephs. M.H. Feilmann jun. Jever, 8. Januar

1849." |

| |

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 20. August 1849:

"Die Stelle eines Lehrers und Kantors bei der israelitischen Gemeinde

in Jever - Großherzogtum Oldenburg - ist sofort oder im Herbste zu

vergeben. Der Schächterdienst wird nicht damit verbunden. Gehalt: 200

Thaler Kurant nebst freier Wohnung und Beheizung. Gute Zeugnisse über

tüchtige Seminarbildung, über sittliches und religiöses Betragen sowie

einige musikalische Kenntnis zur Leitung eines Chors sind Bedingungen der

Anstellung. Gelegenheit zur Weiterbildung und zu Nebenverdiensten ist

gegeben und auch die Aussicht zur Fixierung der Stelle nach einem

angemessenen Provisorium. Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 20. August 1849:

"Die Stelle eines Lehrers und Kantors bei der israelitischen Gemeinde

in Jever - Großherzogtum Oldenburg - ist sofort oder im Herbste zu

vergeben. Der Schächterdienst wird nicht damit verbunden. Gehalt: 200

Thaler Kurant nebst freier Wohnung und Beheizung. Gute Zeugnisse über

tüchtige Seminarbildung, über sittliches und religiöses Betragen sowie

einige musikalische Kenntnis zur Leitung eines Chors sind Bedingungen der

Anstellung. Gelegenheit zur Weiterbildung und zu Nebenverdiensten ist

gegeben und auch die Aussicht zur Fixierung der Stelle nach einem

angemessenen Provisorium.

Auf portofreie Anmeldungen erteilt weitere Auskunft

Landrabbiner Wechsler in Oldenburg." |

| |

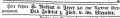

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai 1865:

"Die israelitische Gemeinde Jever (Großherzogtum Oldenburg) sucht

zum 1. November dieses Jahres einen Kantor und Religionslehrer. Gehalt 225

Thaler nebst üblichen Nebeneinkünften. Meldungen werden franco erbeten

an den Unterzeichneten Vorstand. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai 1865:

"Die israelitische Gemeinde Jever (Großherzogtum Oldenburg) sucht

zum 1. November dieses Jahres einen Kantor und Religionslehrer. Gehalt 225

Thaler nebst üblichen Nebeneinkünften. Meldungen werden franco erbeten

an den Unterzeichneten Vorstand.

Jever, den 18. Mai 1865. C. Löwenstein." |

| |

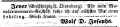

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. Mai 1873: "Die hiesige Kantor- und

Religionslehrerstelle ist zum 1. August dieses Jahres zu besetzen.

Bewerber müssen im Stande sein, religiöse Vorträge abhalten und den

Schächterdienst versehen zu können. Gehalt 400 Thaler Fixum. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 20. Mai 1873: "Die hiesige Kantor- und

Religionslehrerstelle ist zum 1. August dieses Jahres zu besetzen.

Bewerber müssen im Stande sein, religiöse Vorträge abhalten und den

Schächterdienst versehen zu können. Gehalt 400 Thaler Fixum.

Qualifizierte Bewerber wollen sich beim Unterzeichneten unter

Franco-Einsendung ihrer Zeugnisse melden.

Jever (Großherzogtum Oldenburg), im Mai 1873. Der

Synagogen-Vorstand. M. S. Herz." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September 1873:

"Die Stelle eines Kantors, Lehrers und Schächters bei hiesiger

Synagogengemeinde ist noch vakant und soll baldmöglichst besetzt werden.

Jährlicher Gehalt außer Emolumenten 199 Thlr. Com. Bewerber, mit

den erforderlichen Qualifikationszeugnissen verstehen, welche im Stande

sind, deutsche Vorträge zu halten, wollen sich unter portofreier

Einreichung ihrer Zeugnisse baldigst bei dem Unterzeichneten melden. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 2. September 1873:

"Die Stelle eines Kantors, Lehrers und Schächters bei hiesiger

Synagogengemeinde ist noch vakant und soll baldmöglichst besetzt werden.

Jährlicher Gehalt außer Emolumenten 199 Thlr. Com. Bewerber, mit

den erforderlichen Qualifikationszeugnissen verstehen, welche im Stande

sind, deutsche Vorträge zu halten, wollen sich unter portofreier

Einreichung ihrer Zeugnisse baldigst bei dem Unterzeichneten melden.

Jever (Großherzogtum Oldenburg), den 17. August 1873. Leffmann

Samuels." |

Zum Tod von Julius Rosenthal (vor 1846 Lehrer in Jever)

Anmerkung: Julius Rosenthal hat sich vermutlich auf die obige

Ausschreibung von 1844 erfolgreich beworden und blieb bis 1846.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:

"Hildburghausen, 10. Mai (1896). Die hiesige israelitische

Gemeinde und die gesamte Lehrerschaft des Herzogtums Meiningen hat einen

schweren Verlust erlitten; am 2. Mai dieses Jahres beschloss ein sanfter

Tod das Leben des verdienstvollen Seminar- und Gemeindelehrers Julius

Rosenthal hier. Über dessen goldenes Dienstjubiläum im Sommer 1892 und

die zahlreichen Ehrungen des Jubilars aus dieser Veranlassung hatten Sie

vor vier Jahren berichtet. Das Leichenbegängnis, das am 5. dieses Monats

stattfand, bewies aufs Neue, in welch hohem Ansehen der entschlafene

Schulmann gestanden. Denn nicht nur die ganze Gemeinde und die sämtlichen

israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen sich der trauernden Familie

des Verewigten an, sondern auch das gesamte Seminarkollegium und die

meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle christlichen Kollegen

der an vierzig Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und viele

christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug auf

einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit

der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen

der herzogliche Landrabbiner von Meiningen

und Lehrer Holländer aus Berkach.

Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu

Gleicherwiesen,

erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der

Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever. 1846 folgte

Rosenthal einem Ruf seiner Schulbehörde und verwaltete von da ab in der

engeren Heimat die Schulstellen in Bibra

und Walldorf, bis er endlich im

Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand und

seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine bedeutende

wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein

Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und

äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die

neidlos anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des

Vorstandes vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige

Hauptversammlungen desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als

auch durch seinen reinen tadellosen Charakter hat der Verblichene Kiddusch

haschem (Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten Einer, wie er

überhaupt in fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum

wird gewiss sein Andenken zum Segen bleiben." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Mai 1896:

"Hildburghausen, 10. Mai (1896). Die hiesige israelitische

Gemeinde und die gesamte Lehrerschaft des Herzogtums Meiningen hat einen

schweren Verlust erlitten; am 2. Mai dieses Jahres beschloss ein sanfter

Tod das Leben des verdienstvollen Seminar- und Gemeindelehrers Julius

Rosenthal hier. Über dessen goldenes Dienstjubiläum im Sommer 1892 und

die zahlreichen Ehrungen des Jubilars aus dieser Veranlassung hatten Sie

vor vier Jahren berichtet. Das Leichenbegängnis, das am 5. dieses Monats

stattfand, bewies aufs Neue, in welch hohem Ansehen der entschlafene

Schulmann gestanden. Denn nicht nur die ganze Gemeinde und die sämtlichen

israelitischen Lehrer des Herzogtums schlossen sich der trauernden Familie

des Verewigten an, sondern auch das gesamte Seminarkollegium und die

meisten Lehrer der höheren Schulen, sowie fast alle christlichen Kollegen

der an vierzig Mitglieder zählenden Bezirkskonferenz und viele

christliche Bürger sah man im Trauergefolge. Der jüngste Lehrer trug auf

einem Ordenskissen die goldene Verdienstmedaille nach, womit seinerzeit

der Jubilar durch den Herzog ausgezeichnet worden war. Am Grabe sprachen

der herzogliche Landrabbiner von Meiningen

und Lehrer Holländer aus Berkach.

Julius Rosenthal, geboren am 27. Dezember 1823 zu

Gleicherwiesen,

erhielt seine Ausbildung auf dem hiesigen Seminar, dann amtierte er an der

Samsonschule in Wolfenbüttel und später in Jever. 1846 folgte

Rosenthal einem Ruf seiner Schulbehörde und verwaltete von da ab in der

engeren Heimat die Schulstellen in Bibra

und Walldorf, bis er endlich im

Jahre 1872 in seine hiesige Stelle einrückte. Mit klarem Verstand und

seltener Auffassungsgabe begnadet, eignete sich Rosenthal eine bedeutende

wissenschaftliche Bildung an. Er erzielte nicht nur durch sein

Lehrgeschick große Erfolge, sondern erwarb sich auch um die innere und

äußere Hebung des Lehrerstandes im Herzogtum große Verdienste, die

neidlos anerkannt wurden. Rosenthal war auch über zehn Jahre Mitglied des

Vorstandes vom Landeslehrerverein und leitete sogar einige

Hauptversammlungen desselben. Durch diese idealen Bestrebungen sowohl, als

auch durch seinen reinen tadellosen Charakter hat der Verblichene Kiddusch

haschem (Heiligung des Gottesnamens) geübt wie selten Einer, wie er

überhaupt in fortschrittlichem Sinne ein begeisterter Jude gewesen. Darum

wird gewiss sein Andenken zum Segen bleiben." |

Lehrer S. Nathan hat eine Agentur (zur Förderung der

israelitischen Literatur?) übernommen (1873)

Mitteilung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. März 1873:

"Herr Lehrer S. Nathan in Jever hat eine Agentur übernommen.

Das Institut zur Förderung der israelitischen

Literatur". Mitteilung

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. März 1873:

"Herr Lehrer S. Nathan in Jever hat eine Agentur übernommen.

Das Institut zur Förderung der israelitischen

Literatur". |

Aus dem

jüdischen Gemeindeleben

Gutes Miteinander zwischen Christen und

Juden in Jever und im Großherzogtum Oldenburg Mitte des 19.

Jahrhunderts

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Juli

1851: "Jever im Großherzogtum Oldenburg, 6. Juli (1851). Im Jahre

1849 wurde in einem Zeitungsartikel in diesen Blättern, datiert Oldenburg

den 8. Februar geschrieben, dass die oldenburgische Verfassung und

oldenburgischen Juden das bringt, was uns durch die Grundrechte, deren

Publikation hier stattgefunden, gesichert ist. Darin wurde auch

hervorgehoben, dass diese Verfassung nur hinsichtlich des Schulwesens

etwas Näheres bestimmt, dass nämlich in der künftigen Oberschulbehörde

alle Konfessionen vertreten sein sollen. Man begann, nach jenem

Zeitungsartikel, damals schon im hiesigen Lande, besonders in der

Residenz, mit der Reorganisation des Schulwesens. - Zwei und ein halbes

Jahr sind seitdem beinahe verflossen, die Reorganisation des Schulwesens

lässt noch immer auf sich warten. Es ist dies wohl allein nur dem sehr

häufigen Vertagen und Auflösen des Landtags zuzuschreiben; sowie

überhaupt, dass die uns in unserer Verfassung zugesicherten Gesetze sehr

langsam zur Ausführung kommen. Doch in keiner anderen Beziehung können

wir Juden Oldenburgs uns beklagen, es findet von Seiten unserer

christlichen Mitbürger durchaus keine Zurücksetzung statt. So geschah

es, dass am 20. vorigen Monats in der in hiesiger Stadt stattgefundenen

Stadtratwahl abermals ein Jude, Leffmann Samuels, mit überwiegender

Majorität in den Stadtrat gewählt wurde. Es ist dies der zweite Fall,

der im Oldenburgischen vorgekommen, und beide Fälle in hiesiger Stadt.

Sehr leicht ist die Toleranz der hiesigen Bürger daran zu erkennen, dass

in dem Stadtrat, welcher aus 12 Personen besteht, zwei Juden sitzen; denn

nach der letzten Volkszählung des Jahres 1850 enthält die Stadt Jever

3.775 Seelen, darunter 139 Juden, also auf 27 Seelen etwa ein Jude. - Auch

besteht in hiesiger Stadt ein Schützenkorps, worunter einige Juden sind.

Am 1. Pfingstfeiertag jeden Jahres macht dies Schützenkorps einen Ausmarsch

aus der Stadt, wo dann die Wahl der in dem letzten Jahre entstandenen

Vakanzen der höheren Chargen vorgenommen wird. In diesem Jahre hatte das

Korps unter anderem zwei Leutnants zu wählen und erhielt ein Jude, A.

Mendelssohn, als solcher die mehrsten Stimmen. Der jetzige

Schützenkönig, welcher in diesem Jahre beim Schießen nach der

Königsscheibe den besten Schuss getan, ist auch Jude.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. Juli

1851: "Jever im Großherzogtum Oldenburg, 6. Juli (1851). Im Jahre

1849 wurde in einem Zeitungsartikel in diesen Blättern, datiert Oldenburg

den 8. Februar geschrieben, dass die oldenburgische Verfassung und

oldenburgischen Juden das bringt, was uns durch die Grundrechte, deren

Publikation hier stattgefunden, gesichert ist. Darin wurde auch

hervorgehoben, dass diese Verfassung nur hinsichtlich des Schulwesens

etwas Näheres bestimmt, dass nämlich in der künftigen Oberschulbehörde

alle Konfessionen vertreten sein sollen. Man begann, nach jenem

Zeitungsartikel, damals schon im hiesigen Lande, besonders in der

Residenz, mit der Reorganisation des Schulwesens. - Zwei und ein halbes

Jahr sind seitdem beinahe verflossen, die Reorganisation des Schulwesens

lässt noch immer auf sich warten. Es ist dies wohl allein nur dem sehr

häufigen Vertagen und Auflösen des Landtags zuzuschreiben; sowie

überhaupt, dass die uns in unserer Verfassung zugesicherten Gesetze sehr

langsam zur Ausführung kommen. Doch in keiner anderen Beziehung können

wir Juden Oldenburgs uns beklagen, es findet von Seiten unserer

christlichen Mitbürger durchaus keine Zurücksetzung statt. So geschah

es, dass am 20. vorigen Monats in der in hiesiger Stadt stattgefundenen

Stadtratwahl abermals ein Jude, Leffmann Samuels, mit überwiegender

Majorität in den Stadtrat gewählt wurde. Es ist dies der zweite Fall,

der im Oldenburgischen vorgekommen, und beide Fälle in hiesiger Stadt.

Sehr leicht ist die Toleranz der hiesigen Bürger daran zu erkennen, dass

in dem Stadtrat, welcher aus 12 Personen besteht, zwei Juden sitzen; denn

nach der letzten Volkszählung des Jahres 1850 enthält die Stadt Jever

3.775 Seelen, darunter 139 Juden, also auf 27 Seelen etwa ein Jude. - Auch

besteht in hiesiger Stadt ein Schützenkorps, worunter einige Juden sind.

Am 1. Pfingstfeiertag jeden Jahres macht dies Schützenkorps einen Ausmarsch

aus der Stadt, wo dann die Wahl der in dem letzten Jahre entstandenen

Vakanzen der höheren Chargen vorgenommen wird. In diesem Jahre hatte das

Korps unter anderem zwei Leutnants zu wählen und erhielt ein Jude, A.

Mendelssohn, als solcher die mehrsten Stimmen. Der jetzige

Schützenkönig, welcher in diesem Jahre beim Schießen nach der

Königsscheibe den besten Schuss getan, ist auch Jude.

Die Leser dieses allgemein geschätzten Blattes werden hieraus schließen

können, dass wir Juden im Großherzogtum völlig emanzipiert sind. Der

Jude lebt hier frei und ungeniert, ob religiös oder nicht, darum kümmert

sich Keiner; die Kirche ist, im hiesigen Lande, vom Staate getrennt. J.H." |

Anschaffung einer neuen Torarolle

(1862)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Mai 1862:

"Die israelitische Gemeinde zu Jever, Großherzogtum Oldenburg,

beabsichtigt eine neue Sefer Tora (Torarolle) anzuschaffen. Geeignete

Soferim (Toraschreiber), welche eine solche zu liefern Willens sind,

wollen unter genauester Preisangabe dem Unterzeichneten Proben von

Pergament mit Schrift bis zum 1. Juni dieses Jahres portofrei einsenden.

Jever, 18. April 1862. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. Mai 1862:

"Die israelitische Gemeinde zu Jever, Großherzogtum Oldenburg,

beabsichtigt eine neue Sefer Tora (Torarolle) anzuschaffen. Geeignete

Soferim (Toraschreiber), welche eine solche zu liefern Willens sind,

wollen unter genauester Preisangabe dem Unterzeichneten Proben von

Pergament mit Schrift bis zum 1. Juni dieses Jahres portofrei einsenden.

Jever, 18. April 1862.

Leffmann Samuels, Mitglied des

Synagogen-Gemeinderats." |

Gottesdienstliche Feier zur Ehrung des ausscheidenden

Synagogen-Gemeinderates und zur Einführung der neuen Vorstandsmitglieder

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1923: "Jever

in Oldenburg, 10. Mai (1923). Am 29. April fand hier eine

gottesdienstliche Feier zur Ehrung des ausscheidenden

Synagogen-Gemeinderates und zur Einführung der neuen Vorstandsmitglieder

statt. Als Vertreter der Gemeinde Wilhelmshaven

- Rüstringen nahm Herr Jakobs, Rüstringen, für die Gemeinde Varel

Herr G. Schwabe an der Feier teil. Eingeleitet durch Gesänge des

Synagogenchores unter Leitung des Herrn Lehrers H. Hartog folgte Festpredigt

des Herrn Landrabbiners Dr. de Haas, Oldenburg, die darin gipfelte, dass

den ausscheidenden Gemeinderäten, Herrn J.D. Josephs, Andust Schwabe und

Simon Gröschler der Chower-Titel als besondere Ehrung verliehen wurde. Im

Namen des neuen Synagogengemeinderates hielt Herr Hermann Gröschler eine

Ansprache, in der er dem ausscheidenden Rat den danke der Gemeinde für

ein langes, segensreiches Wirken ausdrückte. Herr J.D. Josephs legte nach

44-jähriger Amtstätigkeit die Leitung der Gemeinde mit den besten

Wünschen für die Zukunft in die Hände seiner Nachfolger. Darauf sprach

Herr Hartog seinen Wunsch für die Gemeinde aus, dass sie sich in Frieden

und zum Segen weiter entwickle und stets warmes jüdisches Leben in ihr pulsieren

möge. Weitere Chorgesänge beschlossen die ergehende und würdige

Feier." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. Juni 1923: "Jever

in Oldenburg, 10. Mai (1923). Am 29. April fand hier eine

gottesdienstliche Feier zur Ehrung des ausscheidenden

Synagogen-Gemeinderates und zur Einführung der neuen Vorstandsmitglieder

statt. Als Vertreter der Gemeinde Wilhelmshaven

- Rüstringen nahm Herr Jakobs, Rüstringen, für die Gemeinde Varel

Herr G. Schwabe an der Feier teil. Eingeleitet durch Gesänge des

Synagogenchores unter Leitung des Herrn Lehrers H. Hartog folgte Festpredigt

des Herrn Landrabbiners Dr. de Haas, Oldenburg, die darin gipfelte, dass

den ausscheidenden Gemeinderäten, Herrn J.D. Josephs, Andust Schwabe und

Simon Gröschler der Chower-Titel als besondere Ehrung verliehen wurde. Im

Namen des neuen Synagogengemeinderates hielt Herr Hermann Gröschler eine

Ansprache, in der er dem ausscheidenden Rat den danke der Gemeinde für

ein langes, segensreiches Wirken ausdrückte. Herr J.D. Josephs legte nach

44-jähriger Amtstätigkeit die Leitung der Gemeinde mit den besten

Wünschen für die Zukunft in die Hände seiner Nachfolger. Darauf sprach

Herr Hartog seinen Wunsch für die Gemeinde aus, dass sie sich in Frieden

und zum Segen weiter entwickle und stets warmes jüdisches Leben in ihr pulsieren

möge. Weitere Chorgesänge beschlossen die ergehende und würdige

Feier." |

Berichte zu einzelnen

Personen aus der Gemeinde

25-jähriges Amtsjubiläum des Gemeinvorstehers J. D.

Josephs (1904)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Mai 1904: "Jever (Oldenburg). Am 3. Mai

feierte die hiesige aus 50 Familien bestehende jüdische Gemeinde das

25-jährige Jubiläum ihres ersten Vorstehers J. D. Josephs. Der

Jubilar, einer der angesehensten Juden des Herzogtums, der auch schon2 3

Jahre ununterbrochen dem Stadtrate angehört, hat mit seltener Aufopferung

und Liebe im Sinne des gesetzestreuen Judentums gewirkt, und ihm zu Ehren

hatte der jüdische Landesgemeinderat, dessen Mitglied der Jubilar auch

seit 25 Jahren ist, beschlossen, gemeinsam an der Feier teilzunehmen.

Unter dem Vorsitze des Herrn Landrabbiner Dr. Mannheimer aus Oldenburg,

fand am Vormittage die offizielle Sitzung statt, an die sich ein

Festgottesdienst in der Synagoge anschloss. Der Herr Landrabbiner hielt

eine hervorragend schöne Festrede, und Herr Lehrer Löwenstein

überreichte in warm empfundenen Worten das Geschenk der Gemeinde,

bestehend in einer silbernen Chanukoh-Menorah. Der vierstimmige

Männerchor sang Psalm 92 und erregte die Bewunderung der zahlreichen

Gäste aus Nah und Fern durch seine wohlgeschulten

Leistungen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 9. Mai 1904: "Jever (Oldenburg). Am 3. Mai

feierte die hiesige aus 50 Familien bestehende jüdische Gemeinde das

25-jährige Jubiläum ihres ersten Vorstehers J. D. Josephs. Der

Jubilar, einer der angesehensten Juden des Herzogtums, der auch schon2 3

Jahre ununterbrochen dem Stadtrate angehört, hat mit seltener Aufopferung

und Liebe im Sinne des gesetzestreuen Judentums gewirkt, und ihm zu Ehren

hatte der jüdische Landesgemeinderat, dessen Mitglied der Jubilar auch

seit 25 Jahren ist, beschlossen, gemeinsam an der Feier teilzunehmen.

Unter dem Vorsitze des Herrn Landrabbiner Dr. Mannheimer aus Oldenburg,

fand am Vormittage die offizielle Sitzung statt, an die sich ein

Festgottesdienst in der Synagoge anschloss. Der Herr Landrabbiner hielt

eine hervorragend schöne Festrede, und Herr Lehrer Löwenstein

überreichte in warm empfundenen Worten das Geschenk der Gemeinde,

bestehend in einer silbernen Chanukoh-Menorah. Der vierstimmige

Männerchor sang Psalm 92 und erregte die Bewunderung der zahlreichen

Gäste aus Nah und Fern durch seine wohlgeschulten

Leistungen.

Dem Gottesdienste schloss sich ein Festessen an, das der Landesgemeinderat

dem Jubilar zu Ehren veranstaltete, und am Abend folgte ein Kommers, bei

welchem die speziell zu diesem Feste gedichtete Aufführungen des Herrn

A. Schwabe, allgemeinen Beifall fanden. Die lebendigen Bilder von 'Joh.

Gutenberg' und 'Der Genius Israels', ein poetisches Werk von Dr.

Mannheimer, entlockten tosende Beifallsstürme.

Die Feier machte auf alle Teilnehmer einen bleibenden Eindruck, und mit

der Freude begleitet uns der Wunsch, dass es dem Jubilar vergönnt sein

möge, noch viele Jahre zum Segen seiner Gemeinde und des Judentums zu

wirken." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige

des Manufakturwarengeschäftes Wolf D. Josephs (1860)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. Februar 1860: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. Februar 1860:

"Jever (Großherzogtum Oldenburg). Für mein

Manufakturwaren-Geschäft suche ich auf nächsten Mai einen Lehrling.

Briefe franko.

Wolf D. Josephs." |

Anzeige

des Manufakturwarengeschäftes Bernhard Cohn (1876)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Januar 1876: Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. Januar 1876:

"Ein

junges Mädchen,

welches den Haushalt erlernen will und gleichzeitig mit im Manufakturwarengeschäft

tätig sein kann, findet zum März unter günstigen Bedingungen eine

Stelle bei

Bernhard Cohn in Jever." |

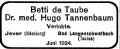

Verlobungsanzeige von Betti de Taube und Dr. med. Hugo

Tannenbaum (1924)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 26. Juni 1924: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 26. Juni 1924:

"Betti de Taube - Dr. med. Hugo Tannenbaum.

Verlobte.

Jever (Oldenburg) - Bad

Langenschwalbach (Taunus) Juni 1924." |

Weitere Dokumente

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries)

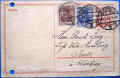

| Postkarte

an Erich Levy (1922) |

|

|

Die Karte

wurde am 14. Februar 1922 von Hildesheim an die "Zucht Vieh

Handlung" von Erich Levy in Jever geschickt. Der Absender fragt nach

prima jungen Kühen, der Preis spielt eine untergeordnete Rolle

("Preis geniert nicht"). Der 1891 geborene Viehhändler Erich

Levy wohnte in der Blumenstraße in Jever. Er war mit einer Christin

verheiratet. Im Krieg war er zur Zwangsarbeit eingesetzt (Berlin). 1946

kam er nach Jever zurück. Er wurde von der Militärregierung als

Vertrauensmann für alle jüdischen Angelegenheiten im Kreis Friedland

eingesetzt. Er starb 1967. Das Mahnmal auf den Friedhof für die

jüdischen Opfer und das Denkmal für die Synagoge gehen auf ihn

zurück.

Zu Erich Levy vergleiche Artikel in der Nordwest-Zeitung, zugänglich

über http://www.nwzonline.de/person/levy,erich

|

Sonstiges

Erinnerungen an die Auswanderungen im 19. Jahrhundert: Grabstein in New York für Carl

A. Löwenstein aus Jever (1848-1883)

Anmerkung: das Grab befindet sich in einem jüdischen Friedhof in NY-Brooklyn.

|

Grabstein

für Grabstein

für

"Carl A. Loewenstein.

The beloved husband of

Ida Loewenstein

Born in Jever Germany

March 25th 1848

Died in New York

July 7th 1883". |

Kritische Beiträge zum Jeverner

Ehrenbürger Dr. Theodor Hillmer (1881-1963)

Anmerkung: Als Oberfinanzpräsident Thüringen/Mitteldeutschland war er in der

NS-Zeit verantwortlich für die Ausplünderung jüdischer Bürger

Beitrag

von Holger Frerichs: Dr. Theodor Hillmers Karriere im "Dritten

Reich". Ehrenbürger. Als Oberfinanzpräsident Thüringen/Mitteldeutschland

verantwortlich für Ausplünderung jüdischer Bürger. Erschien im "Jeverschen

Wochenblatt" vom 26. April 2018. Beitrag

von Holger Frerichs: Dr. Theodor Hillmers Karriere im "Dritten

Reich". Ehrenbürger. Als Oberfinanzpräsident Thüringen/Mitteldeutschland

verantwortlich für Ausplünderung jüdischer Bürger. Erschien im "Jeverschen

Wochenblatt" vom 26. April 2018.

(zum Lesen bitte Textabbildung links anklicken).

Artikel von Holger Frerichs: Juden finanziell das Wasser abgegraben.

Schwarzer Fleck auf der Weste des Ehrenbürgers Dr. Theodor Hillmer. In der "Wilhelmshavener Zeitung" - Heimat am Meer - vom 23. Juni 2018. S. 51-52.

Eingestellt als pdf-Datei:

Seite 51 -

Seite 52. |

Zur Geschichte des Betsaales /der Synagoge

Die in Jever im Laufe des 18. Jahrhunderts zugezogenen jüdischen Familien

bemühten sich lange (seit 1725) darum, einen Betsaal zum Abhalten von Gottesdiensten

einrichten zu können. 1734 wurde "in des Juden Levi Meyers Behausung"

ein unerlaubter Betsaal "auf dem Haußboden" entdeckt, was zu einer

polizeilichen Untersuchung führte. 1779 konnte ein erster Betsaal in einer umgebauten

Scheune eingerichtet

werden. Um 1800 konnte die Judenschaft ein Grundstück an der Großen

Wasserpfortstraße erwerben, um auf ihm eine Synagoge zu bauen. Sie wurde im

Januar 1802 eingeweiht. Der Bau war auf Grund eines Darlehens von 1.000

Reichstaler möglich gewesen, den die jüdische Gemeinde in den folgenden

Jahrzehnten zeitweise nur mit größter Mühe zurückzahlen konnte.

Die 1802 eingeweihte Synagoge erwies sich im Laufe der Jahrzehnte für die

wachsende Gemeinde zu klein, sodass um 1879/80 ein Neubau an derselben Stelle

erbaut wurde. Dieser Neubau geschah unter großer öffentlicher Anteilnahme: Der

Bürgermeister legte den Grundstein; der Großherzog gab einen finanziellen

Zuschuss; der Kultusminister kam zur Einweihung am 25. November 1880;

einige hundert christliche Einwohner nahmen an der Einweihung, der anschließenden

Festtafel und dem abendlichen Ball teil. Bei der neuen Synagoge in Jever

handelte es sich um einen von der Großen Wasserpfortstraße etwas zurückgesetzten

Bau, der etwa 35 Meter hoch war. Das Dach wurde von einer maurischen Kuppel gekrönt.

Es war Platz für 300 Personen vorhanden. An die Synagoge angebaut war ein

Unterrichtsraum. 1910 wurde von der jüdischen Gemeinde ein angrenzendes Haus für

Unterrichts- und Gemeindezwecke hinzugekauft.

Einweihung der Synagoge (1880)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.12.1880:

"Jever, im November. Am 25. vorigen Monats feierte die hiesige israelitische

Gemeinde das Fest der Einweihung ihrer neuerbauten Synagoge. Was in dieser, für

die Bekenner des Judentums so schweren Zeit diesen Akt uns besonders erhebend

macht und zugleich freudig Berührendes für die Glaubensgenossen in Deutschland

enthält, ist teils die rege Beteiligung unserer christlichen Mitbürger, teils

die Teilnahme der Orts- und Staatsbehörden der Stadt und des Kreises,

insbesondere aber die hierbei gezeigte hohe Gnade unseres geliebten Landesherrn,

Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Oldenburg. Infolge ergangener

Einladung erschien am Tage der Einweihung der Kultusminister als Vertreter

Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs, der sich vorher durch folgendes

Schreiben wegen seiner Nichtbeteiligung hatte entschuldigen lassen: Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21.12.1880:

"Jever, im November. Am 25. vorigen Monats feierte die hiesige israelitische

Gemeinde das Fest der Einweihung ihrer neuerbauten Synagoge. Was in dieser, für

die Bekenner des Judentums so schweren Zeit diesen Akt uns besonders erhebend

macht und zugleich freudig Berührendes für die Glaubensgenossen in Deutschland

enthält, ist teils die rege Beteiligung unserer christlichen Mitbürger, teils

die Teilnahme der Orts- und Staatsbehörden der Stadt und des Kreises,

insbesondere aber die hierbei gezeigte hohe Gnade unseres geliebten Landesherrn,

Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Oldenburg. Infolge ergangener

Einladung erschien am Tage der Einweihung der Kultusminister als Vertreter

Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs, der sich vorher durch folgendes

Schreiben wegen seiner Nichtbeteiligung hatte entschuldigen lassen:

Oldenburg, den 22. November 1880.

Auf Ihr an Seine Königliche Hoheit den Großherzog gerichtetes Schreiben vom

13./16. dieses Monats betreffend Einladung seiner Königlichen Hoheit zu der am

25. dieses Monats stattfindenden Einweihung der neuerbauten Synagoge in Jever,

habe im Höchsten Auftrage ich ergebenst zu erwidern:

Seine Königliche Hoheit lassen dem Herrn Landrabbiner und dem

Synagogengemeinderat für die Einladung Höchst Ihren Dank sagen. Sein

Königliche Hoheit sehen Sich zu Ihrem Bedauern an einer persönlichen

Anwesenheit bei der Feier gehindert und haben deshalb mich zu beauftragen

geruht, Höchst Sie bei derselben zu vertreten und der Gemeinde die lebhafte

Teilnahme Seiner Königlichen Hoheit an der Vollendung des neuen Gotteshauses

auszudrücken.

Ganz ergebenst (gez.) Tappenbeck Minister

An den Herrn Landrabbiner Dr. Glück hierselbst und den Synagogengemeinderat in

Jever.

Über die Feier selbst berichten die Jeverländischen Nachrichten: Auf die

Feier der Einweihung der neuen Synagoge unserer israelitischen Gemeinde am

Donnerstag wird gewiss jeder Teilnehmer mit Befriedigung zurückblicken.

Angesichts der in einem großen Teile unseres deutschen Vaterlandes herrschenden

Krankheit der "Judenhetze" war es sehr erfreulich, dass Seine

Königliche Hoheit unser Großherzog durch Entsendung seines Kultusministers

seine Teilnahme an seinen israelitischen Untertanen offenen Ausdruck gab. Aber

auch die hiesige christliche Bevölkerung, speziell auch die gebildeten Stände,

haben durch ihre Teilnahme an der religiösen Feier (eine beträchtliche Anzahl

hat auch am Festessen Teil genommen) bewiesen, dass sie auch für ihre

jüdischen Gemeindegenossen ein Herz haben und weit davon entfernt sind sich von

jener Seuche anstecken zu lassen, die dem deutschen Volke wahrlich nicht zur

Ehre gereicht. - Der Weihegottesdienst war ein sehr erhebender auch für die christlichen

Zuhörer. Der Gesang wurde unter Begleitung der Stadt-Kapelle recht gut

ausgeführt. Der Landrabbiner, Dr. Glück, sprach über die Bedeutung und die

Segnungen des Gotteshauses; seine Predigt war in edler Form gehalten und machte

mit ihren schönen Gedanken den erbauendsten Eindruck." |

| |

Ergänzender

Bericht in der Allgemeinen Zeitung des Judentums vom 21.3.1882: Ergänzender

Bericht in der Allgemeinen Zeitung des Judentums vom 21.3.1882:

Jever (Oldenburg), im März. Vielen Lesern Ihres geschätzten Blattes wird

noch ein Bericht über die am 25. November 1880 stattgefundene Einweihungsfeier

der neuerbauten Synagoge erinnerlich sein. Damals, in der Blütezeit der

Antisemitenliga und der Judenhetze, glaubte ich als ein schönes Bild der

Humanität und des Wohlwollens gegen die Bekenner des Judentums, es besonders

hervorheben zu müssen, dass Seine Königliche Hoheit, der Großherzig, Seinen

Kultusminister als Seiner Königlichen Hoheit persönlichen Vertreter zur

Einweihungsfeier hierher gesandt haben. Jetzt hat sich dieses Wohlwollen

praktisch bewährt. Zu den nicht unerheblichen Baukosten hat nun der kürzlich

geschlossene oldenburgische Landtag auf Vorschlag des Ministeriums einen

Zuschuss von 3.000 Mark bewilligt und ist das Geld dem Rechnungsführer der

Synagogen-Gemeindekasse bereits ausgezahlt. Das Schreiben des Großherzoglichen

Staatsministeriums an den Landesrabbiner Dr. Glück in Oldenburg zur gefälligen

Nachricht an den hiesigen Synagogen-Gemeinderat lasse ich hier folgen:

Im Anschlusse an die Verfügung vom 22. August vorigen Jahres, betreffend

Gesuch des Synagogengemeinderates zu Jever um Bewilligung eines Staatszuschusses

zum Neubau einer Synagoge, hat das Staatsministerium dem Herrn Landrabbiner mit

Mitteilung zu machen, dass der beantragte Zuschuss von 3.000 Mark vom Landtage

bewilligt worden ist und die Auszahlung dieser Summe verfügt werden wird,

sobald dem Staatsministerium die zur Empfangnahme derselben legitimierte Person

bezeichnet sein wird.

Oldenburg 1882, Januar 31. Staatsministerium. Departement der Kirchen und

Schulen. (gez.) Tappenbeck. |

Zu Anschlägen auf die Synagoge kam es bereits gegen

Ende des 19. Jahrhunderts. So wurde um 1890 unter anderem von einem

Theologiestudierenden die die Synagoge umgebende Mauer gewaltsam eingerissen.

Einige Jahre später bekannte sich der Täter zu seiner

Schuld:

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. November

1895: "Jever, 17. November (1895). Vor einigen Jahren wurde

nächtlicherweise in unserem Städtchen eine, die Synagoge umgebende Mauer

fast in ihrer ganzen Länge gewlatsam eingerissen. Man schrieb die Tat auf

das Konto 'jugendlicher Flegeleien'. Trotz aller polizeilichen

Nachforschungen war es nicht möglich, die Täter zu ermitteln, ebenso

erwies sich das Aussetzen einer Geldprämie als erfolglos. Was die

Klugheit der Polizei nicht zustande brachte oder gar der Zufall, das

erzielte 'ein gefoltertes und schwer belastetes Gewissen'. Jetzt, nachdem

die Tat schön längst der Vergessenheit anheimgefallen war, traf bei dem

hiesigen jüdischen Lehrer ein Brief ein, in welchem sich ein junger

Geistlicher anklagt, die Tat als Student einst verübt zu haben. Auch

seine Mitschuldigen gibt der Geistliche an, wovon einer bereits verstorben

sei und der andere in Südamerika lebe, und bittet schließlich um

Verzeihung. Wenn die Reue auch etwas spät sich eingestellt hat, so ist

doch der Mannesmut, mit welchem der Pfarrer sein einstiges Unrecht wieder

gutzumachen sucht, anzuerkennen. Die erbetene Verzeihung ist ihm denn auch

geworden." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 22. November

1895: "Jever, 17. November (1895). Vor einigen Jahren wurde

nächtlicherweise in unserem Städtchen eine, die Synagoge umgebende Mauer

fast in ihrer ganzen Länge gewlatsam eingerissen. Man schrieb die Tat auf

das Konto 'jugendlicher Flegeleien'. Trotz aller polizeilichen

Nachforschungen war es nicht möglich, die Täter zu ermitteln, ebenso

erwies sich das Aussetzen einer Geldprämie als erfolglos. Was die

Klugheit der Polizei nicht zustande brachte oder gar der Zufall, das

erzielte 'ein gefoltertes und schwer belastetes Gewissen'. Jetzt, nachdem

die Tat schön längst der Vergessenheit anheimgefallen war, traf bei dem

hiesigen jüdischen Lehrer ein Brief ein, in welchem sich ein junger

Geistlicher anklagt, die Tat als Student einst verübt zu haben. Auch

seine Mitschuldigen gibt der Geistliche an, wovon einer bereits verstorben

sei und der andere in Südamerika lebe, und bittet schließlich um

Verzeihung. Wenn die Reue auch etwas spät sich eingestellt hat, so ist

doch der Mannesmut, mit welchem der Pfarrer sein einstiges Unrecht wieder

gutzumachen sucht, anzuerkennen. Die erbetene Verzeihung ist ihm denn auch

geworden." |

In der NS-Zeit wurden bereits vor 1938 mehrmals die Fenster der Synagoge

eingeworfen. Gottesdienste konnten zeitweise nicht mehr gefeiert werden, da zur

Reparatur der Fenster kein Geld vorhanden war. Beim Novemberpogrom 1938 wurde

die Synagoge durch Brandstiftung der NSDAP völlig zerstört. 1939 kaufte ein Bauunternehmer die ehemalige Synagoge, ließ jedoch bis auf

weiteres den Platz mit der Ruine unverändert. Die Stadt Jever errichtete

daraufhin einen Bretterzaun mit einem "neutralen Farbanstrich", um die

Einwohner und Besucher Jevers nicht in ihrem "ästhetischen Empfinden"

zu verletzen. Noch 1939 wurde die Synagogenruine abgebrochen. Auf dem

Grundstück wurde nach 1950 ein Geschäftshaus erstellt.

Abbildungen und Fotos

(Quelle: sw-Bilder bei Hartmut Peters s.Lit.; Farbfotos

von Hahn, aufgenommen Juli 1987)

Die Neue Synagoge

(1879/80 erbaut) |

|

|

| |

Blick auf die Synagoge an der

Großen Wasserpfortstraße um 1880

(Bleistiftzeichnung von 1884) |

Die Synagoge in Jever auf

einem Schmuckblatt

"Mein Jeverland" (1887) |

| |

|

|

Die Ruine der in der Pogromnacht

niedergebrannten Synagoge |

|

|

| |

In der

ausgebrannten Synagoge |

| |

|

Am Synagogenstandort in

den 1980er-Jahren |

|

|

| |

Synagogenstandort 1987 |

Gedenktafel für die ehemalige

Synagoge (1978 angebracht) |

| |

| |

|

|

Der

Synagogenstandort 2015

mit dem Gröschlerhaus

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 12.8.2015) |

|

|

| |

Blick

auf den Synagogenstandort mit dem Gröschler-Haus und der Gedenktafel von

1978 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Das

Gröschler-Haus (Zentrum für jüdische Geschichte und Zeitgeschichte der

Region Friesland / Wilhelmshaven),

einer Abbildung der jeverschen Synagoge und einer Hinweistafel |

Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte

| Januar bis März

2009: Ausstellung

"Nirgendwo und überall zuhause" im Schloss Jever vom 28. Januar

- 29. März 2009 |

Artikel vom 29. Januar 2009 im "Jeverschen Wochenblatt" (Artikel):

Opfer des Grauens geben Geschichte ein Gesicht

Ausstellung 'Nirgendwo und überall zu Haus' im Schloss zeigt ausdrucksstarke Porträts von Holocaust-Überlebenden

JEVER/NA – Ein überwältigendes Publikumsecho fand am Dienstagabend die Eröffnung der Ausstellung

'Nirgendwo und überall zu Hause' im jeverschen Schloss, in der 22 der insgesamt 24 Porträts gezeigt werden, die Monika Zucht von Holocaust-Überlebenden gemacht hat. Jeweils ein großes und zwei kleine Schwarzweiß-Bilder sowie ein Auszug aus den Interviews von Dr. Martin

Doerry, stellvertretender Chefredakteur des Spiegel, mit Holocaust-Überlebenden werden gezeigt (wir berichteten). Diese Wanderausstellung auf Grundlage des Doerry-Buches unter gleichem Titel (264 Seiten, div. Abb., Großformat; DVA, 39,90 Euro oder als Taschenbuch 272 Seiten, div. Abb.; Goldmann; 12 Euro) wurde bereits in etlichen

großen Städten präsentiert. Wenn sie nun bis zum 29. März auch im jeverschen Schloss zu sehen ist, so verdanke die Marienstadt dies ganz maßgeblich der Fotografin Monika Zucht und der ebenfalls in Jever aufgewachsenen Journalistin Mareike Spiess-Hohnholz, die beide über Jahrzehnte erfolgreich für das Magazin Spiegel gearbeitet haben, wie Frieslands Landrat Sven Ambrosy in seiner bewegenden Ansprache hervorhob.

'Und wir danken Ihnen, Herr Dr. Doerry, dass Sie durch Ihre intensiven Gespräche mit Überlebenden des Holocaust diese Veranstaltung möglich gemacht und uns allen mit dieser Ausstellung ein beeindruckendes geschichtliches Vermächtnis verschafft

haben.' Ambrosy würdigte aber auch die verdienstvollen Aufarbeitungen der Geschichte der Juden von Jever durch Hartmut Peters, Dr. Werner Meiners und Schülern des Mariengymnasiums, die damit auch daran erinnerten, dass die jüdische Gemeinde der Marienstadt zeitweise die größte im Oldenburger Land gewesen sei und dass zahlreiche jüdische Mitbürger bis zu ihrer Verfolgung durch die Nazis in Handel, Wirtschaft und Politik hohes Ansehen genossen und das gesellschaftliche Leben mitgeprägt hätten. Bevor der Landrat dann abschließend darauf verwies, dass der Besuch der Ausstellung für die Schulklassen der Region quasi zu einer Pflichtveranstaltung gemacht werden sollte, dankte er ganz herzlich dem besonderen Gast der Eröffnung, der auf Einladung des Landkreises eigens aus Tel Aviv in Israel angereisten Renate Bechar. Sie, die die Judenverfolgung als Kind erst in Berlin und dann im Lager Theresienstadt durchlitt, gebe dem Publikum die einzigartige Gelegenheit, Zeitgeschichte aus dem Munde einer Betroffenen zu vernehmen und der Geschichte ein Gesicht zu geben. Den besonderen Grund ihres Dabeiseins betonte dann auch Pastor i.R. Volker Landig von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Oldenburg, der den Kontakt geknüpft hatte. Wie in Doerrys Buch gelte es, gegen das Vergessen mit den Überlebenden zu sprechen, und so werde das Gespräch zwischen dem Buchautor und stellvertretenden Chefredakteur des Spiegel und Renate Bechar gewissermaßen das 25. Interview zu

'Nirgendwo und überall zu Hause'. Zu sehen ist die Ausstellung in Jever bis zum 29. März zu den Öffnungszeiten des Schlossmuseums (dienstags bis Sonntags, 10-18 Uhr). |

| |

| Lesung von Dr. Birthe

Kreibohm im Café Maria |

Artikel in der

"Wilhelmshavener Zeitung" vom 4. Februar 2009 (Artikel):

"Ereignisse fassbar aufbereitet -

Jever/JU - Sicher trug die unmittelbare Nähe des 'Tatorts' dazu bei, dass Dr. Birthe Kreibohms Lesung über den Brand der Synagoge in Jever auf besonderes Interesse stieß.

Durch die Fenster des Speisecafés 'Maria' blickten die zahlreichen Zuhörer auf den ehemaligen Standort der jeverschen Synagoge in der Großen Wasserpfortstraße. Der Bau zählte einst zu den größten jüdischen Gotteshäusern im Oldenburger Land.

Parallel zur Ausstellung über Überlebende des Holocaust im Schloss zu Jever, reihte sich die 45-jährige Studienrätin aus Nienburg in die winterliche Lesereihe im

'Maria' ein. Ihr im 'Aussaat'-Verlag erschienenes Buch 'Die Synagoge brennt – Ediths

Erinnerung' hatte die studierte Theologin, Germanistin und ehemalige Lehrerin für Religion und Deutsch am Mariengymnasium zusammen mit Ehemann, Dipl.-Ing. Dirk Kreibohm, für Kinder und Jugendliche geschrieben –

"um mit den Mitteln von Erzählung und Dokumentation die Ereignisse im Dritten Reich für Kinder und Jugendliche erfassbar zu machen und damit vor dem Vergessen zu

bewahren." Musikalisch umrahmte der Musikschüler Christian Berner den Abend mit Klezmer-Musik auf dem Akkordeon.

|

| |

| März/Juni 2014:

Am Standort der ehemaligen Synagoge soll ein

Lernort zur jüdischen Geschichte in Jever eingerichtet werden |

Artikel von Rahel Arnold in der nwzonline.de

vom 29. März 2014: "Jüdisches Leben. Zeitgeschichte wird

erfahrbar. Lehr- und Erinnerungsort am Standort einstiger Synagoge. An

der Stelle der einstigen jeverschen Synagoge steht heute ein

Geschäftshaus. Dort soll Kinder- und Erwachsenengruppen Zeitgeschichte

nahgebracht werden...."

Link

zum Artikel |

Weiterer Artikel über das Projekt "Gröschler-Haus"

in der "Wilhelmshavener Zeitung" vom 18. Juni 2014: "Fliegender Start für das Geschichtsexperiment.

Die LzO-Regionalstiftung unterstützt das Projekt 'Gröschler-Haus'' mit 4000 Euro. Weitere Mittel sind dringend nötig. Für den 15. Juli ist der erste Vortrag geplant.

Jever/gra - Von der jüdischen Synagoge in Jever, die in der Reichpogromnacht im November 1938 angezündet wurde, gibt es nur wenige Fotos und Zeichnungen. Eine dieser Zeichnungen ziert nun das Schaufenster des leer stehenden Ladengeschäfts in der Großen Wasserpfortstraße, wo früher die Synagoge stand. Denn dort soll ein Zentrum für regionale Zeitgeschichte und speziell für die jüdische Tradition im Jeverland entstehen.

Gestern feierten die Initiatoren gewissermaßen eine kleine Eröffnung, denn Klaus Blum von der Regionalstiftung der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) überbrachte die Zusage über 4000 Euro für das Projekt. Damit ist der Grundstein gelegt, um das Experiment zu wagen, sagte Prof. Dr. Antje Sander.

Als Geschäftsführerin des Zweckverbandes Schlossmuseum hat sie den Mietvertrag mit dem Hauseigentümer abgeschlossen - zunächst befristet für ein Jahr. Sander ist gemeinsam mit Dr. Hartmut Peter sowie Volker Landig vom Jeverländischen Altertums- und Heimatverein die treibende Kraft des geplanten

'Gedächtnisorts', wie Landrat Sven Ambrosy ihn nannte.

Die Idee zu dem Projekt stammt von Peters. Der frühere Lehrer am Mariengymnasium Jever, der sich eingehend mit der jüdischen Geschichte Jevers beschäftigt hat, hat entdeckt, dass das Papierwarengeschäft auf dem früheren Grund der Synagoge leer stand. Der Standort sei geradezu dazu prädestiniert, dort ein Zentrum für regionale Geschichte einzurichten, um sich mit der jüngsten Geschichte von Stadt und Umland zu befassen.

Geplant ist eine Art Zentrum, in dem sich an Geschichte Interessierte treffen können, und das auch für Vorträge, Filmvorführungen oder Ausstellungen zu historischen Themen zur Verfügung steht. Vor allem aber soll ein außerschulischer Lernort entstehen, an dem sich Schüler mit regionaler, nicht nur jüdischer Geschichte befassen können."

Link

zum Artikel |

| |

| Juli 2014:

Soll die ehemalige Synagoge in Jever wieder

aufgebaut werden? |

Artikel von Melanie Hanz in nwzonline.de vom

3. Juli 2014: "Juden In Jever. 'Ein Mahnmal der Toleranz'

Unterstützer zum Wiederaufbau der einstigen Synagoge gesucht

Johan Anton van Weelden und Dr. Ingo Holtz haben eine Vision: Sie wollen die 1938 vernichtete jeversche Synagoge wieder errichten.

Jever Noch ist es eine Vision – doch Johan Anton van Weelden ist fest entschlossen, sie Wirklichkeit werden zu lassen: Im vergangenen Sommer hatte er im Rahmen der Diskussion um den Neubau des Ahlers-Hauses vorgeschlagen, statt des geplanten modernen Baus einen Nachbau der einstigen jeverschen Synagoge an die Graft zu setzen. Daraus wurde zwar nichts – dennoch lässt van Weelden die Idee nicht los..."

Link

zum Artikel Weiterer Artikel "Neue

Pläne für Jevers Synagoge. Stiftung für Wiederaufbau".

|

| |

| Juli 2014:

Reste der Jeveraner Synagoge

wiederentdeckt? |

Artikel in der "Wilhelmshavener

Zeitung" vom 31. Juli 2014: "Teil der Jeveraner Synagoge möglicherweise wiederentdeckt

Das nach dem Krieg an Stelle der Jeveraner Synagoge erbaute Gebäude besitzt womöglich noch das historische Ritualbad des Gotteshauses. Untersuchungen im Kellergewölbe sollen dies nun klären.

Jever/GRA - Zunächst Mal ist es nur ein muffiger Keller. Zwei Räume, insgesamt kaum fünf Quadratmeter groß. In dem einen steht ein Herzkessel aus den 1960er Jahren, in dem anderen leere Regale.

Einiges spricht aber dafür, dass der Keller früher die Mikwe der jeverschen Synagoge war, die 1938 in der Reichspogromnacht niedergebrannt wurde. Denn jede Synagoge hatte solch ein rituelles Bad, und der Keller beginnt in etwa dort, wo einst die rückwärtige Mauer der Synagoge stand und sich ein Anbau anschloss.

Der Historiker Hartmut Peters, Volker Landig vom Jeverländischen Altertums- und Heimatverein und Prof. Dr. Antje Sander, Leiterin des Schlossmuseums, haben nun den Keller erkundet. Denn in dem Gebäude, das nach dem Krieg auf dem Grundstück in der Großen Wasserpfortstraße errichtet wurde, soll das

'Gröschler-Haus – Zentrum für jüdische Geschichte und Zeitgeschichte der

Region' entstehen. Die leicht gewölbte Decke und die Mauer zwischen beiden Räumen deuteten darauf hin, dass der Keller älter als das jetzige Gebäude sei, sagte Landig. Der Estrich scheine aber neueren Datums zu sein. In einer Ecke ist ein mit Zement umkleideter Stein zu sehen – vermutlich ein Findling, der, so Peters, mit ziemlich großer Sicherheit zur Fundamentaußenmauer der Synagoge gehörte."

Link

zum Artikel |

| |

|

November 2014:

Eine "Besichtigung" der Synagoge

ist über eine 3D-Brille möglich |

Artikel von Antje Brüggerhoff in

nwzonline.de vom November 2014: "Gröschler-Haus. Einblick in Synagoge per

3D-Brille

Jever Eine virtuelle Rekonstruktion der ehemaligen Synagoge in Jever

gibt es jetzt im Gröschler-Haus. Im Rahmen eines Vortragsabends von Volker

Landig und Hartmut Peters stellte Menno Mennenga von der Firma Reunion Media

eine 3D-Brille vor, durch die man einen Einblick in die Synagoge gewinnen

kann.

Benannt nach Gröschlers. Wie berichtet, wurde das Gröschler-Haus in

Jever, benannt nach den letzten Vorstehern der Synagogengemeinde Jever

Hermann und Julius Gröschler, am 23. September eingeweiht. Im Haus ist eine

Ausstellung zur Geschichte der Juden in Jever zu sehen. Das Gebäude steht

genau dort, wo früher die Synagoge der jüdischen Gemeinde stand, an der

Großen Wasserpfortstraße 19. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden die

Fenster vieler Synagogen oftmals eingeschlagen – auch in Jever. Da es zur

Reparatur an Geld mangelte, konnten keine Gottesdienste abgehalten werden.

In der Pogromnacht am 9. November 1938 wurden neben zahlreichen anderen auch

die Synagoge in Jever durch Brandstiftung vollkommen zerstört. 'Gerade viele

junge Menschen wissen oft nur, dass während des Nationalsozialismus’ etwas

Schlimmes geschehen ist', so Peters. 'Aber was genau passiert ist und in

welchem Umfeld, das ist oft nur wenigen Menschen bewusst.' Für ihn ist daher

wichtig, dieses Umfeld zu hinterfragen und sich mit der Geschichte der Juden

und der Synagoge in Jever zu befassen. Dabei gehen seine Forschungen bis ins

Jahr 1802 zurück. Kurz zuvor konnte die jüdische Gemeinde das Grundstück an

der Großen Wasserpfortstraße kaufen. Dort baute sie die Synagoge, die 1802

eingeweiht wurde. Weil die Gemeinde stetig wuchs, war die Synagoge bald zu

klein, eine neue wurde an gleicher Stelle errichtet und 1880 eingeweiht.

Unter Zuhilfenahme von historischen Abbildungen versuchte Peters den

Bauvorgang der Synagoge zu rekonstruieren. Er verglich die Konstruktion auch

mit anderen Synagogen im Umkreis, zum Beispiel in Wittmund und Oldenburg.

'Leider besitze ich nur sehr wenige Abbildungen', so Peters.

Führung durch Räume. Peters hofft drauf, dass weitere Abbildungen der

Synagoge den Weg zu ihm finden. Er appellierte an die Besucher des

Vortragsabends, die Augen nach möglichen Hinweisen offen zu halten. Neben

dem Vortrag führte Volker Landig einige Besucher durch das Gröschler-Haus

und versuchte den Bau der Synagoge nachzuvollziehen. Bürgermeister Jan Edo

Albers bedankte sich für das Engagement im Gröschler-Haus: 'Nur auf diesem

Wege wird das, was geschehen ist, langfristig transportierbar und für die

nachwachsende Generation spürbar.'."

Link zum Artikel |

| |

| Juni 2016:

Über den Fund eines Fotos der Synagoge |

Artikel

von Marco Seng in nwzonline.de vom 11. Juni 2016: "JÜDISCHE KULTUR.

Schwarzweiße Spur in die Geschichte Artikel

von Marco Seng in nwzonline.de vom 11. Juni 2016: "JÜDISCHE KULTUR.

Schwarzweiße Spur in die Geschichte

Die Synagoge in Jever war eine der schönsten und größten im Nordwesten. 1938 wurde sie von den Nazis zerstört. Im Nachlass eines Fotografen taucht nun eine Aufnahme des Gotteshauses auf – eine Sensation.

JEVER /BERLIN Es ist eine kleine Sensation. Es ist ein großer Zufall. Es ist ein seltener Glücksfall.

Fast liebevoll betrachtet Hartmut Peters das Bild, das die Synagoge von Jever in voller Pracht zeigt, seinerzeit eines der schönsten und größten jüdischen Gotteshäuser weit und breit.

'Wir haben immer wieder versucht, ein solches Foto zu finden', sagt Peters.

'Und die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben.' Bis vor einigen Wochen ein Tipp aus Cuxhaven kommt. Ingo Holtz, der die Synagoge gerne wieder aufbauen würde, hat im Internet eine professionelle Architekturaufnahme entdeckt. Ein Foto von

'zeitgeschichtlicher Brisanz', wie Peters sagt. Ein Foto, das die Lücke in der Geschichte der jeverschen Sakralbauten füllt. Ein Foto, das wieder einmal zeigt, welche kulturellen Schätze die Nazis vernichtet haben.

Detektivarbeit nötig. Die Jeversche Synagoge, 1880 gebaut, wurde 1938 während des Novemberpogroms von örtlichen NSDAP-Aktivisten zerstört und bald darauf abgerissen. Wo früher die Synagoge war, steht heute in der Altstadt das Gröschler-Haus, seit 2014 Zentrum für jüdische Geschichte und Zeitgeschichte der Region Friesland/Wilhelmshaven, kein Museum, eher ein Ort

'außerschulischen Lernens'. Hier trifft man Hartmut Peters, Pensionär, Hobby-Historiker, 36 Jahre Lehrer am Mariengymnasium: für Deutsch und Politik. Einer der sich mit der Nazizeit auseinandergesetzt hat, mit der Elterngeneration, der schweigenden Mutter, dem belasteten Vater.

'Ich versuche, etwas aufzuklären', sagt der 67-Jährige. Was er und seine Mitstreiter Volker Landig und Holger Frerichs über das jüdische Leben im Nordwesten entdeckt und zusammengetragen haben, kann man auf 140 Quadratmetern in dem Klinkerhaus in der Großen Wasserpfortstraße bewundern.

'Hier stand fast 60 Jahre lang eine ganz tolle Synagoge.' Zurück zum Foto. Wer die Aufnahme gemacht hat, weiß Peters nicht. Wann sie entstanden ist, hat er herausgefunden. Detektivarbeit. An der Synagoge sieht man Stromleitungen für das Licht im Innenraum: also nach 1896. Die Koniferen hinterm Zaum sind etwa 3,50 Meter hoch. Dafür müssen sie 18 bis 20 Jahre gewachsen sein: ab Baujahr 1880. Vier Zierkuppeln, die zum ursprünglichen Bau gehörten, sind bereits entfernt. Genauso wie bei einer Aufnahme vom Schlossturm aus dem Jahr 1902, bei der die Synagoge im Hintergrund zu sehen ist. Ergo: um 1900.

Jetzt wird die Geschichte noch spannender. Denn das Bild wurde im Nachlass des jüdischen Pressefotografen Abraham Pisarek (1901-1983) in Berlin gefunden. Kennt man nicht unbedingt, einige seiner Aufnahmen ab 1929 sind allerdings berühmt.

Die von Schauspielern wie Helene Weigel, Gustaf Gründgens und Ernst Busch etwa. Pisarek war Theaterfotograf von Bertolt Brecht. Er hat die einzigen Bilder vom Begräbnis des Malers Max Liebermann geschossen. Sein wohl bekanntestes Foto stammt vom Vereinigungsparteitag der KPD und der SPD 1946, als sich Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck die Hand gaben. Der Händedruck wurde stilisiert zum Abzeichen der SED. Rund 55 000 Fotos aus dem Nachlass sind ausgewertet.

Immer wieder hat Pisarek auch das jüdische Leben in Deutschland in den 1930er Jahren fotografiert. Vermutlich war er in dieser Zeit einmal in Jever. Als Urheber des Synagogen-Fotos kommt er aber natürlich nicht infrage.

'Wie er da rangekommen ist, weiß ich auch nicht', zuckt Hartmut Peters ratlos die Schultern. Dass es ein professioneller Architekturfotograf gemacht haben muss, da ist er sich aber sicher, erzählt etwas von

'Ausgleich der perspektivischen Verzerrung'. Und es kommt noch besser für Peters und seine Mitstreiter. Die Freude über das Pisarek-Erbe ist noch groß, da meldet sich ein Peter Gabriels, der aus einem Nachlass in der Großen Wasserpfortstraße ein Foto gekauft hat. Es zeigt ein Paar auf einem Balkon – und die Synagoge im Hintergrund.

Und so sammeln sie im Gröschler-Haus Foto auf Foto und Geschichte auf Geschichte. Sogar in den USA gibt es inzwischen Interesse an der ehrenamtlichen Forschungsarbeit zur jüdischen Geschichte in Jever. Dort finde man es sensationell, wie gut wir wissen, wie die Synagoge war, erzählt Peters.

Viel geblieben ist nicht von der 17 Meter hohen Synagoge im byzantinischen Stil, mit großen Glasfenstern, mit einer maurischen Kuppel, geziert von einem großen Davidstern. In den 1930er Jahren häufiger Ziel von antisemitischen Attacken, wurde sie in der Nacht des 10. November durch Feuer zerstört. Sechs Brandstifter.

'Alle wussten Bescheid, vom Bürgermeister bis zur Polizei. Die Feuerwehr stand

bereit', erzählt Peters. Damals lebten nur noch etwa 50 Juden in Jever (um 1900 rund 250). Fast alle Erwachsenen wurden von der SA verschleppt, viele später ermordet. Darunter Hermann und Julius Gröschler, nach denen das Haus heute benannt ist.

Übrig blieben einige Grundmauern unter der Erde. Übrig blieb eine Mauer mit Fenster auf der Rückseite. Übrig blieb die Mikwe, das rituelle jüdische Tauchbad, erst vor eineinhalb Jahren entdeckt. Noch eine kleine Sensation.

Ritualbad im Keller. Hartmut Peters leuchtet in den Kellerraum, der sich unter einer braunen Platte im Anbau verbirgt. Steile Treppenstufen führen nach unten. Man sieht ein Becken, einen Heizungsofen, der später eingebaut wurde, den Eingang zu einem zweiten Raum.

'Für uns ist die Mikwe so etwas wie eine Lebensversicherung', schmunzelt Peters.

Über das Innere der Synagoge ist bis heute wenig bekannt, die Einrichtungsgegenstände wurden vermutlich geraubt. 1954 wurde ein Geschäftshaus auf dem Grundstück gebaut. Erhalten sind die beiden Gründungssteine der ersten Synagoge von 1802 und der von 1880 – als Teile eines Mahnmals auf dem jüdischen Friedhof von Jever.

Der Arbeitskreis Gröschler-Haus im Jeverländischen Altertums- und Heimatverein sorgt dafür, dass die jüdische Geschichte der Region nicht vergessen geht.

Hartmut Peters hat damit bereits als Lehrer in den 1980er Jahren angefangen. Der Arbeitskreis des Mariengymnasiums lud 1983 die vertriebenen Juden nach Jever ein. 30 kamen.

'Das wichtigste historische Ereignis Jevers', findet Hartmut Peters."

Link

zum Artikel |

| |

Herbst 2016:

Versteck von jüdischer Familie in Jever

entdeckt

Anmerkung: Bereits 2015 wurde von Mitgliedern des Arbeitskreises

Gröschler-Haus ein Bretterverschlag entdeckt, in dem die Familie des

(nichtjüdischen) Filmvorführers Adolf Hirche, seine jüdische Frau Erna

und die gemeinsame Tochter Eva von Oktober 1943 bis Januar 1944

überlebten. Das Versteck war in zwei wenige Quadratmeter großen Kammern

auf dem Dachboden des Concerthauses am Alten Markt. |

Dazu die Presseartikel:

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Versteck-von-juedischer-Familie-in-Jever-entdeckt,judenversteck100.html

http://www.nwzonline.de/kultur/weser-ems/vor-aller-augen-unterm-dach-versteckt_a_31,1,3140203506.html

http://www.wzonline.de/nachrichten/aktuelles/artikel/vor-den-nazis-versteckt-wie-anne-frank.html

https://www.tagesschau.de/inland/ndr-niedersachsen-story-455.html |

| |

| April 2018:

Eine 3D-Rekonstruktion der Synagoge wird

erstellt |

Artikel von Melanie Hanz in nzwonline.de vom

April 2018: "GRÖSCHLER-HAUS. Synagoge soll wiedererstehen – zumindest virtuell.

JEVER /OLDENBURG Der Arbeitskreis Gröschler-Haus plant den Wiederaufbau der jeverschen Synagoge – zumindest virtuell:

'Wir wollen die 1880 errichtete Synagoge erlebbar machen', sagt Volker Landig vom Arbeitskreis.

Die Synagoge Jevers, 17 Meter hoch, zwölf Meter breit und zwölf Meter lang, galt als schönste Synagoge zwischen Weser und Ems. Im November 1938 entging nur die Mikwe, das Ritualbad im Keller, der Zerstörung. Sie ist durch einen Glasboden wieder sichtbar, Rußspuren an der Wand verdeutlichen das Ausmaß der Zerstörung.

Einem glücklichen Umstand zu verdanken ist, dass der Anbau der Synagoge erhalten geblieben ist. Dort befand sich die Schule. In dem Raum, Schullokal genannt, wurden um 1910 bis zu 20 Kinder unterrichtet. 1933 waren es nur drei bis vier Kinder.

Bei der Sanierung des Geschäftshauses Große Wasserpfortstraße 19, das in den 1950er Jahren auf den Grundmauern der Synagoge errichtet wurde, stießen die Bauarbeiter, aber auch Hartmut Peters und Volker Landig vom Arbeitskreis auf immer mehr Spuren und Bruchstücke der Synagoge. Die wurden ins umgebaute Gröschler-Haus integriert.

Doch damit künftige Besucher des Zentrums für jüdische Geschichte und Zeitgeschichte der Region die prächtige Synagoge in ihrer Gesamtheit erleben können, soll sie als 3D-Rekonstruktion wiedererstehen. Der Oldenburger Architekt Dr.-Ing. Klaus A. Zugermeier hat dazu bereits erste Entwürfe erarbeitet.

Bis die jeversche Synagoge in ihrem alten Glanz wiederersteht, wird indes noch eine Weile dauern: Rund 10.000 Euro kostet die 3D-Rekonstruktion. Und das ist eine Summe, die der Arbeitskreis erst aufbringen muss.

Dazu wurden jetzt Synagogen-Bausteine aufgelegt: Die Symbolsteine zeigen das Bild der 1938 zerstörten Synagoge und werden zugunsten der Rekonstruktion verkauft – und zwar für mindestens 25 Euro pro Stück. Erhältlich sind die Synagogen-Bausteine im Gröschler-Haus."

Link

zum Artikel |

| |

|

November 2018:

Erinnerungen zum 80. Jahrestag des Novemberpogroms 1938

|

Artikel von Melanie Hanz in nwzonline.de vom

3. November 2018: "Gedenken. Erinnerungsgang von Synagoge zu Gefängnis.

Beginn der Feierstunde ist am Freitag, 9. November, an der Großen

Wasserpfortstraße 19: Dort stand bis 1938 Jevers Synagoge.

Jever Zum 80. Mal jährt sich am 9. November die Pogromnacht: In der

Nacht zum 10. November 1938 wurden im ganzen Land die Synagogen zerstört –

auch in Jever. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die

Stadt Jever und die Kirchengemeinden laden deshalb zur Gedenkstunde am

Freitag, 9. November, um 17 Uhr mit anschließendem Erinnerungsgang ein.

Zunächst wird an der Gedenktafel für die jeversche Synagoge an der Großen

Wasserpfortstraße 19 von Bürgermeister Jan Edo Albers und den Pfarrern der

Kirchengemeinden ein Kranz niedergelegt. Die Ansprache hält Jannes Wiesner,

Schüler des Mariengymnasiums, Mitglied des Jugendparlaments Friesland und

stv. SPD-Vorsitzender im Wangerland. Ziel des anschließenden

Erinnerungsgangs durch die Innenstadt ist die Gedenkstätte für die

jeverschen Opfer des Holocaust an der Frl. Marien-Straße. Nach Gedanken von

Pastor Rüdiger Möllenberg über 'Krieg gegen das eigene Volk' verlesen

Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums die Namen der Opfer.

Die jüdischen Männer aus Jever wurden am Morgen nach dem Synagogenbrand an

der Ruine vorbei durch die Stadt getrieben und verhaftet, dann nach

Oldenburg und ins KZ Sachsenhausen gebracht. Die meisten wurden nach einigen

Wochen entlassen. Im Sommer 1940 war Jever 'judenrein'. Bis 1945 starben

mindestens 67 jüdische Jeveraner. Die vor genau 40 Jahren am 9. November

1978 am Haus Große Wasserpfortstraße 19 enthüllte Bronzetafel erinnert an

die Synagoge. Das 1996 errichtete Mahnmal an der Frl. Marien-Straße zwischen

Amtsgericht und Gefängnis nennt die Opfer des Faschismus.

Am Sonntag, 11. November, öffnet der Arbeitskreis Gröschler-Haus im

Jeverländischen Altertums- und Heimatverein von 14 bis 18 Uhr das Haus für

die Ausstellung 'Die Synagoge von Jever und ihre Zerstörung 1938'. Das

aktuelle Projekt, die einstige Synagoge in virtueller 3D-Animation zu

rekonstruieren, wird im Entwurf und als Video vorgestellt."

Link zum Artikel |

| |

|

Januar 2019:

Zum Stand der Erstellung der

virtuellen 3D-Animation der Synagoge |

Artikel von Melanie Hanz in der

"Nordwest-Zeitung" vom 4. Januar 2019: "Ausstellung und Aktion zum

Zweiten Weltkrieg. Am 1. September jährt sich zum 80. Mal der Beginn des

Zweiten Weltkriegs. Der Arbeitskreis forscht zurzeit über die

Kriegsvorbereitungen in der Region.

Jever. Noch steht nicht fest, wann der Arbeitskreis Gröschler-Haus –

Zentrum für Jüdische Geschichte und Zeitgeschichte der Region die ehemalige

jeversche Synagoge wiedererstehen lassen kann: 1000 Klinker mit der

Silhouette der Synagoge hatte der Arbeitskreis mit Unterstützung der

Bockhorner Klinkerziegelei Uhlhorn und des Keramikmeisters Acki Jürgens

brennen lassen, um die Mittel für eine virtuelle Rekonstruktion der 1938

zerstörten Synagoge Jevers aufzubringen.

Spende von 25 Euro. Für 25 Euro erhält der Spender einen der

nummerierten roten Klinker. Bisher fanden allerdings nur 130 der Steine

ihren Weg zu Förderern – 'das Projekt wird also auch 2019 noch

weitergeführt', kündigt Hartmut Peters vom Arbeitskreis an. Fundstücke der

Synagoge sind in der Ausstellung im Gröschler-Haus zu sehen: Was bei der

Sanierung des Gebäudes Große Wasserpfortstraße 19, das auf der Fläche der

Synagoge steht, entdeckt wurde, wird dort seit Wiedereröffnung im April

gezeigt..."

Link zum Artikel |