|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Jüdische Geschichte/Synagoge

in Eisenach

Eisenach (Kreisstadt,

Thüringen)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte des Ortes

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Eisenach wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt.

Übersicht:

Allgemeine

Berichte zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

Zur

jüdischen Geschichte in Eisenach (Bericht von 1877)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar

1877: "Aus Thüringen. Aus Thüringen dringt von den

israelitischen Gemeinde- und Kultuszuständen selten etwas in die

Öffentlichkeit. Wenn man, gestützt auf den Ausspruch Schillers, dass der

Staat und die Frauen die besten seien, welche am wenigsten von sich reden

machen, jene Zustände dieserhalb für vollkommen und in jeder Beziehung

mustergültig halten wollte, so dürfte das doch nicht ganz zutreffend

sein. Der Hauptgrund liegt wohl darin, dass Thüringen bis jetzt nur wenig

jüdische Gemeinden zählt. Das Wohnrecht der Juden war dort bis vor dem

Eintritte der Freizügigkeit auf nur wenige Orte beschränkt. Das

Freizügigkeitsgesetz hat diesen Wall durchbrochen. Seitdem haben sich

Juden auch in solchen Ortschaften niedergelassen, welche früher keine

hatten, aber nur vereinzelt, sodass neue Gemeindebildungen daraus noch

nicht hervorgehen konnten. Dass solche Vereinzelung dem religiösen Leben

nicht förderlich ist, dasselbe vielmehr erschwert und schädigt, ist

begreiflich. Nur einige größere Städte, welche bereits bestehende

Gemeinden hatten, haben diese durch Zuzug schnell anwachsen sehen. Zu

diesen gehört auch Eisenach, mit welchem wir heute unsere

Thüringer Umschau eröffnen wollen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Januar

1877: "Aus Thüringen. Aus Thüringen dringt von den

israelitischen Gemeinde- und Kultuszuständen selten etwas in die

Öffentlichkeit. Wenn man, gestützt auf den Ausspruch Schillers, dass der

Staat und die Frauen die besten seien, welche am wenigsten von sich reden

machen, jene Zustände dieserhalb für vollkommen und in jeder Beziehung

mustergültig halten wollte, so dürfte das doch nicht ganz zutreffend

sein. Der Hauptgrund liegt wohl darin, dass Thüringen bis jetzt nur wenig

jüdische Gemeinden zählt. Das Wohnrecht der Juden war dort bis vor dem

Eintritte der Freizügigkeit auf nur wenige Orte beschränkt. Das

Freizügigkeitsgesetz hat diesen Wall durchbrochen. Seitdem haben sich

Juden auch in solchen Ortschaften niedergelassen, welche früher keine

hatten, aber nur vereinzelt, sodass neue Gemeindebildungen daraus noch

nicht hervorgehen konnten. Dass solche Vereinzelung dem religiösen Leben

nicht förderlich ist, dasselbe vielmehr erschwert und schädigt, ist

begreiflich. Nur einige größere Städte, welche bereits bestehende

Gemeinden hatten, haben diese durch Zuzug schnell anwachsen sehen. Zu

diesen gehört auch Eisenach, mit welchem wir heute unsere

Thüringer Umschau eröffnen wollen.

Vor ca. 25 Jahren wohnten in Eisenach nur zwei jüdische Familien, deren

Wohnberechtigung daselbst noch viel weiter zurückdatiert. Vor 60 Jahren

durfte außer diesen kein Jude in der Stadt übernachten. Im Jahre 1864

war die Zahl der hier ansässigen Familien bereits auf 12-14 angewachsen,

da von Seiten der Stadt dem Zuzuge keine großen Schwierigkeiten

entgegengesetzt wurden. Diese konstituierten sich um diese Zeit als

selbstständige Gemeinde. Der jetzt hier noch amtierende Lehrer und

Vorbeter, Herr Heidungsfeld, ein Schüler des hiesigen

Schullehrerseminars, war vor der Konstituierung der Gemeinde hier schon

wohnhaft und hat daher bei derselben mit zu Gevatter gestanden. Für den Aufbau

und die friedliche Weitergestaltung der jetzt bis zu 60 Familien

angewachsenen Gemeinde war es sicher ein Glück, dass dieser in

religiöser Beziehung der konservativen Richtung angehört. Er bildete

dadurch für einen großen Teil der Zugezogenen, welche, im Gegensatze zu

den ursprünglichen Mitgliedern, der orthodoxen Richtung angehören, einen

konservativen Mittelpunkt und das Bindemittel, den friedlichen

Zusammenhang der Gemeinde zu ermöglichen, da er durch friedliches Wesen

und richtigen Takt jede Kollision zu vermeiden und den Ansprüchen aller,

die unser den obwaltenden Umständen möglichste Befriedigung zu

verschaffen weiß. Die Gemeinde hat seine Leistungen auch bereits durch

mehrmalige, ihrer jeweiligen Mitgliederzahl entsprechende

Gehaltssteigerung anerkannt.

Die Gemeinde hat kurz nach ihrer Konstituierung ein eigenes Haus erworben,

in welchem sich die Lehrerwohnung, sowie auch das Betlokal, ein

geräumiger Saal, befinden. Eine eigentliche Synagoge besitzt sie noch

nicht. Das Bedürfnis zum Bau einer solchen ist in höchst dringender

Weise vorhanden, da der jetzige Betsaal an den Festtagen die Besucher

nicht mehr zu fassen vermag und an Jom Kippur und bei Neujahrsfest

ein Teil der Gemeinde ausquartiert werden muss. Die Mehrzahl der Gemeinde

dürfte auch wohl für den Synagogenbau gestimmt sein; aber man hat diese

Frage bis jetzt noch nicht vor die Gemeindeversammlung gebracht. Man

scheint diesen Punkt gern so lange als möglich unberührt lassen zu

wollen, weil es eben ein - Geldpunkt ist. Wir halten diesen Punkt nicht

für so unwesentlich, dass man ihn nciht sehr reiflich zu erwägen hätte;

aber eine Gemeinde von 60 fast lauter wohlhabenden, ja sogar einigen sehr

reichen Mitgliedern hat wahrlich nicht Ursache, vor demselben so sehr

zurückzuschrecken, dass sie nicht einmal an die gemeinsame Erörterung

desselben gehen dürfen. Wie beschämend ist diesem gegenüber das

Beispiel so mancher kleinen Landgemeinde! Als David zur Ruhe gelangt war

und sich ein prächtiges Haus gebaut hatte, führte er sich innerlich beruhigt

durch den Gedanken: 'Siehe doch! Ich wohne in einem Hause von Zedern

und die Lade Gottes wohnt unter dem Teppich' (2. Samuel 7,2). Möchten

die reichen Mitglieder der Eisenacher Gemeinde, wenn sie in ihren

Prunkzimmern sich bewegen und behaglich fühlen, auch zuweilen eine

ähnliche Beunruhigung empfinden! Der Gottesdienst findet noch

ziemlich in althergebrachter Weise statt, sodass auch der orthodoxen

Richtung Angehörige in demselben Befriedigung suchen und finden könnten.

Die Pijutim (Melodien) und Jozrot (Zusatzgebete) für die

Samstage sind indessen völlig, die |

für

die Festtage teilweise abgeschafft. Eine durchaus durch nichts zu

rechtfertigende, mit der Schrift in geradem Widerspruche stehende Reform

besteht darin, dass am Sukkotfeste nicht einmal der Vorbeter Esrog und

Lulaw beim Gottesdienste in die Synagoge bringen darf. In dieser Hinsicht

ist die Eisenacher Synagoge sicher ein Unicum. Und dabei betet man das

Jozer, welches auf diese Handlung Bezug hat, und liest die betreffende

Vorschrift aus der Tora vor! Sieht das nicht wie Spott aus? Der

Landesrabbiner hat es bis jetzt noch nicht vermochte, eine Änderung

herbeizuführen. für

die Festtage teilweise abgeschafft. Eine durchaus durch nichts zu

rechtfertigende, mit der Schrift in geradem Widerspruche stehende Reform

besteht darin, dass am Sukkotfeste nicht einmal der Vorbeter Esrog und

Lulaw beim Gottesdienste in die Synagoge bringen darf. In dieser Hinsicht

ist die Eisenacher Synagoge sicher ein Unicum. Und dabei betet man das

Jozer, welches auf diese Handlung Bezug hat, und liest die betreffende

Vorschrift aus der Tora vor! Sieht das nicht wie Spott aus? Der

Landesrabbiner hat es bis jetzt noch nicht vermochte, eine Änderung

herbeizuführen.

Als eine erfreuliche Tatsache ist zu berichten, dass sich hier schon vor

etwa sechs Jahren zwei Chebro's (religiöse Vereine) gebildet haben, eine

Männer-Chebro, deren Zweck sich auf allsabbatliches 'Lernen' beschränkt,

und eine Frauenchebro, welche wohltätige Ziele verfolgt.

Der vor mehreren Jahren als Landrabbiner ins Großherzogtum Weimar

berufene und in Stadtlengsfeld

wohnhafte Herr Dr. Kroner, früher Seminardirektor in Münster, gehört

der orthodoxen Richtung an. In Folge dessen hat er mit den auf der

entgegengesetzten Seite Stehenden schon manchen Kampf zu bestehen gehabt.

Dieselben verhalten sich zum Teile ihm gegenüber immer noch abwehrend;

doch hat die in der Tat sehr bedeutende Rednergabe dieses noch jungen

Mannes ihn schon viel Boden innerhalb seiner Gemeinden gewinnen lassen und

ebnet ihm die Herzen der seiner Seelsorge Unterstellten mehr und mehr,

sodass sich mit der Zeit auch von dieser Seite ein freundliches

Entgegenkommen hoffen lässt. In Stadtlengsfeld

selbst hat sich seit dem Dortsein des jetzigen Landrabbiners wieder ein

echtes K'hillaleben (Gemeindeleben) zu entwickeln begonnen.

Über die äußeren Verhältnisse der Israeliten in Eisenach und im

Großherzogtum überhaupt im nächsten

Artikel." |

Zum

obigen Bericht über die jüdische Gemeinde (1877)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar

1877: "Vom Harz, 22. Januar (1877). Die Korrespondenz

'aus Thüringen' in Nr. 3 dieses Blattes wird wohl nicht verfehlen, in

jüdischen kreisen freudigen Widerhall zu finden. Konstatiert dieselbe

doch religiösen Sinn und religiöses Streben aus einer Gemeinde, die

früher der Sitz des reformsüchtigsten Reformers war. Zudem haben

namentlich die religiösen Verhältnisse Eisenachs noch dadurch

allgemeines Interesse, weil in Folge dessen Bedeutung für die

Geschäftswelt, dessen zahlreichen Bahnverbindungen viele Glaubensgenossen

zu längerem oder kürzerem Aufenthalt dahin fahren. Auch die Hoffnungen

für die Zukunft, so namentlich der Bau einer würdigen, den

Verhältnissen entsprechenden Synagoge, werden sicherlich sich nach und

nach realisieren, und Eisenach immer mehr eine jüdische Gemeinde werden.

- Eines jedoch miss in erwähnter Korrespondenz befremden, und hier

öffentlich besprochen werden: Man nannte die dortige Synagoge ein Unikum,

weil die von den vier Pflanzenarten (zu Sukkot) Handelnden Jozrot

(Zusatzgebete) gebetet wurden, diese selbst aber nicht einmal vom Vorbeter

mit in die Synagoge gebracht werden durften. Uns erscheint das aber nicht

ein Unikum - denn es gibt leider mehr dergleichen - doch was soll man dazu

sagen, wenn man von 'orthodoxer Richtung vieler Mitglieder', von einem 'konservativen

Mittelpunkt' und dergleichen schönen Dingen mehr, spricht 'und sich

dennoch in dieser Gemeinde nicht einmal eine Mikwe befindet!'

Wahrlich der Mangel an dieser sollte mehr empfunden werden, als der einer

Synagoge, und erst wenn diesem wahrhaft jüdischen Bedürfnisse Genüge

geschehen, dann mag ein Hinweis auf den frommen König David und seine

Begeisterung für den Bau eines Tempels am Platze sein. Aber auch dann

erst, wenn diesem oder ähnlichen Religionsgesetzen geeignete Stelle

erworben, wird es dem wirklich gesetzestreuen Israeliten möglich sein,

sich in Eisenach niederzulassen, oder eine Tochter dahin zu verheiraten.

B." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Januar

1877: "Vom Harz, 22. Januar (1877). Die Korrespondenz

'aus Thüringen' in Nr. 3 dieses Blattes wird wohl nicht verfehlen, in

jüdischen kreisen freudigen Widerhall zu finden. Konstatiert dieselbe

doch religiösen Sinn und religiöses Streben aus einer Gemeinde, die

früher der Sitz des reformsüchtigsten Reformers war. Zudem haben

namentlich die religiösen Verhältnisse Eisenachs noch dadurch

allgemeines Interesse, weil in Folge dessen Bedeutung für die

Geschäftswelt, dessen zahlreichen Bahnverbindungen viele Glaubensgenossen

zu längerem oder kürzerem Aufenthalt dahin fahren. Auch die Hoffnungen

für die Zukunft, so namentlich der Bau einer würdigen, den

Verhältnissen entsprechenden Synagoge, werden sicherlich sich nach und

nach realisieren, und Eisenach immer mehr eine jüdische Gemeinde werden.

- Eines jedoch miss in erwähnter Korrespondenz befremden, und hier

öffentlich besprochen werden: Man nannte die dortige Synagoge ein Unikum,

weil die von den vier Pflanzenarten (zu Sukkot) Handelnden Jozrot

(Zusatzgebete) gebetet wurden, diese selbst aber nicht einmal vom Vorbeter

mit in die Synagoge gebracht werden durften. Uns erscheint das aber nicht

ein Unikum - denn es gibt leider mehr dergleichen - doch was soll man dazu

sagen, wenn man von 'orthodoxer Richtung vieler Mitglieder', von einem 'konservativen

Mittelpunkt' und dergleichen schönen Dingen mehr, spricht 'und sich

dennoch in dieser Gemeinde nicht einmal eine Mikwe befindet!'

Wahrlich der Mangel an dieser sollte mehr empfunden werden, als der einer

Synagoge, und erst wenn diesem wahrhaft jüdischen Bedürfnisse Genüge

geschehen, dann mag ein Hinweis auf den frommen König David und seine

Begeisterung für den Bau eines Tempels am Platze sein. Aber auch dann

erst, wenn diesem oder ähnlichen Religionsgesetzen geeignete Stelle

erworben, wird es dem wirklich gesetzestreuen Israeliten möglich sein,

sich in Eisenach niederzulassen, oder eine Tochter dahin zu verheiraten.

B." |

Zur

jüdischen Geschichte in Eisenach (Bericht von 1884)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September

1884: "Aus Thüringen. Die Neuzeit hat sich in den

Wohnsitzverhältnissen der großen und kleinen israelitischen Gemeinden

Deutschlands merkwürdige Veränderungen bewirkt. Große Gemeinden in

volkreichen Städten haben in einem Vierteljahrhundert ihre Mitgliederzahl

verdrei-, vervier-, ja zum Teil verzehnfacht, während die kleineren

Gemeinden in kleinen Städten und Dörfern immer mehr zusammenschrumpfen

oder ganz zu existieren aufhören. Synagogen, welche sich seit

undenklicher Zeit tagtäglich mit andächtigen Betern füllten, stehen

verlassen, weil die Gemeinde sich nach allen Richtungen hin zerstreut hat,

und in Städten, welche seit dem Mittelalter den Juden den Einsitz

wehrten, erheben sich prachtvolle Synagogen. Zu diesen Letztern gehört

auch Eisenach. Die Synagoge, welche hier erbaut wird, ist in

ihrem äußeren Aufbau bereits vollendet; an dem innern Ausbau wird

fleißig gearbeitet; derselbe kann jedoch vor den bevorstehenden hohen Festtagen

nicht mehr fertig gestellt werden. Es ist ein stattliches Gebäude, in

Backsteinrohbau mit Verzierungen und Gesimsen aus rotem Sandsteine

ausgeführt und mit einem Rundturme versehen, das einen imponierenden

Eindruck macht. Es ist schade, dass sie sich nicht inmitten der Stadt

befindet. Sie ist in der Wörthstraße, einer neuen, erst noch im

Entstehen begriffenen Straße gelegen. Die Heizung der Synagoge wird durch

Öfen stattfinden. Man hat zwar einen Raum zur Anschaffung einer Orgel

reserviert; von der Anschaffung einer solchen ist aber vor der Hand

abgesehen worden, wird vielleicht auch ganz unterbleiben, da nach der

bestehenden Synagogenordnung in dieser Beziehung auch das Landrabbinat ein

Wort mitzusprechen hat. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September

1884: "Aus Thüringen. Die Neuzeit hat sich in den

Wohnsitzverhältnissen der großen und kleinen israelitischen Gemeinden

Deutschlands merkwürdige Veränderungen bewirkt. Große Gemeinden in

volkreichen Städten haben in einem Vierteljahrhundert ihre Mitgliederzahl

verdrei-, vervier-, ja zum Teil verzehnfacht, während die kleineren

Gemeinden in kleinen Städten und Dörfern immer mehr zusammenschrumpfen

oder ganz zu existieren aufhören. Synagogen, welche sich seit

undenklicher Zeit tagtäglich mit andächtigen Betern füllten, stehen

verlassen, weil die Gemeinde sich nach allen Richtungen hin zerstreut hat,

und in Städten, welche seit dem Mittelalter den Juden den Einsitz

wehrten, erheben sich prachtvolle Synagogen. Zu diesen Letztern gehört

auch Eisenach. Die Synagoge, welche hier erbaut wird, ist in

ihrem äußeren Aufbau bereits vollendet; an dem innern Ausbau wird

fleißig gearbeitet; derselbe kann jedoch vor den bevorstehenden hohen Festtagen

nicht mehr fertig gestellt werden. Es ist ein stattliches Gebäude, in

Backsteinrohbau mit Verzierungen und Gesimsen aus rotem Sandsteine

ausgeführt und mit einem Rundturme versehen, das einen imponierenden

Eindruck macht. Es ist schade, dass sie sich nicht inmitten der Stadt

befindet. Sie ist in der Wörthstraße, einer neuen, erst noch im

Entstehen begriffenen Straße gelegen. Die Heizung der Synagoge wird durch

Öfen stattfinden. Man hat zwar einen Raum zur Anschaffung einer Orgel

reserviert; von der Anschaffung einer solchen ist aber vor der Hand

abgesehen worden, wird vielleicht auch ganz unterbleiben, da nach der

bestehenden Synagogenordnung in dieser Beziehung auch das Landrabbinat ein

Wort mitzusprechen hat.

Bei Gelegenheit der Grundsteinlegung, welche ohne Sang und Klang

stattgefunden hat, wurde auch Umschau in der Chronik Eisenachs gehalten,

um das, was sich aus alter Zeit auf die Juden Eisenachs Bezügliches hier

vorfindet, zugleich mit dem, was sich aus späterer und der neuesten Zeit

über die jüdische Bevölkerung dieser Stadt berichten lässt, in einem

eigenen Gedenkblatte zum Andenken für spätere Geschlechter in dem

Grundsteine zur Aufbewahrung niederzulegen. Schreiber dieses hat, hierdurch

angeregt, später Einsicht von der Eisenacher Chronik genommen und teilt

hiermit das uns Interessierende aus derselben mit. Die Daten gehören

größtenteils dem nachbenannten chronikalischen Werke an, dem sie

entlehnt ist: 'Topographisch-historische Beschreibung der Stadt Eisenach

von Johann Wilhelm Storch, Eisenach, bei Johann Friedrich Bärecke

1837.' Das alte Eisenach befand sich nicht auf derselben Stelle,

wo die jetzige Stadt steht. Der Ursprung des alten Eisenach verliert sich

in das graue Altertum; es muss schon früher ein ansehnlicher Ort gewesen

sein, da im Jahre 451 sich der Hunnenkönig Attila daselbst aufgehalten

und hier seine Vermählung mit Grimhilde, der Tochter des damaligen

thüringischen Königs Günther vollzogen haben soll. Es wird vermutet,

dass auch in dem alten Eisenach schon Juden gewohnt haben. Zwischen dem

Wege und der Hauptstraße, die nach Gotha führt, diesseits des

Siechenbaches, in der Gegend, wo jetzt die Wegegeldeinnahme steht, befand

sich der jüdische Totenhof. Ob derselbe schon zur Zeit des alten

Eisenach existiert oder seine Anlage der jetzigen Stadt zu verdanken hat,

lässt sich nicht mehr bestimmen. Die Erbauung der jetzigen Stadt soll

Graf Ludwig II. der Salier genannt, im Jahre 1070 begonnen und im Jahre

1073 vollendet haben.

Entweder haben die Juden bei dieser Gelegenheit erst Aufnahme in Eisenach

gefunden, oder, was das Wahrscheinlichste ist, sind sie aus der alten,

zugleich mit den übrigen Einwohnern, in die neue Stadt übergesiedelt.

Sicher ist, dass die die Karlstraße gebaut und bewohnt haben. Diese Straße

führte deshalb auch früher den Namen 'Judenstraße', wie man sie hin und

wieder von alten Leuten jetzt noch benennen hört. Hier hatten sie ach

eine Synagoge gebaut, welche merkwürdiger Weise jetzt noch vorhanden ist.

Sie befindet sich in der Karlsstraße im Hohe des Hauses Nr. 24 und

gehört zu den Hintergebäuden dieses Hauses. Es ist ein äußerlich noch

ziemlich gut erhaltenes, massiv aus Steinen erbautes Gebäude mit kleinen

Fenstern. Den innern Raum, welcher zur Aufbewahrung von Waren |

und

sonstigen Utensilien des dermaligen Besitzers dient, konnte Schreiber

dieses nicht beaugenscheinigen, derselbe soll jedoch, wie mir von

glaubwürdiger Seite versichert wird, seine synagogale Bestimmung noch

sehr gut erkennen lassen. Inschriften sind nicht mehr vorhanden. Es

dürfte dieses wohl eine der ältesten Synagogen Deutschlands sein. Wenn

diese Mauern reden könnten, von welchem Jammer wüssten sie zu erzählen,

den sie unter denen oft wahrgenommen, die täglich die von ihnen

umschlossenen Hallen mit Ehrfurcht betreten haben! Wie viel Tränen haben

sie fließen sehen, wie viel Seufzer zu Gott emporsteigen gehört! Es

waren wohl der niedergedrückten, kummergebeugten und angsterfüllten

Gestalten gar viele, welche in diesen Hallen sich oft zusammenfanden; aber

diese äußerlich niedergebeugten, so furchtsam aussenden Gestalten waren

innerliche Helden! Sie wussten nicht bloß für das idealste und heiligste

Gut des Menschen, für die angestammte, gottoffenbarte Religion, zu leben,

sondern sie hatten auch den Mut, für dieselbe zu sterben! Wie klein

erscheinen doch so viele der Unsrigen in der Jetztzeit, wenn sie bei jeder

kleinen Entbehrung, bei jedem Opfer, welche die Religion ihnen auflegt,

das Judentum als eine Last betrachten, die sie gern von sich werden

möchten, wie klein erscheinen sie, trotz ihres aufrechten, selbstbewussten

Daherschreitens, gegen diese gebückt und furchtsam einherwandelnden

Glaubenshelden der Vorzeit, welche gern Alles aufgaben, Alles opferten,

selbst das Leben, wenn es sein musste, nur - die Religion nicht! Solche

altertümliche Stätten sollte man eigentlich zu erhalten suchen! Sie

reden eine eigentümliche, tiefergreifende Sprache! Sie schaffen uns

wehmütige Erinnerungen, auch auch heilsame Lehren! und

sonstigen Utensilien des dermaligen Besitzers dient, konnte Schreiber

dieses nicht beaugenscheinigen, derselbe soll jedoch, wie mir von

glaubwürdiger Seite versichert wird, seine synagogale Bestimmung noch

sehr gut erkennen lassen. Inschriften sind nicht mehr vorhanden. Es

dürfte dieses wohl eine der ältesten Synagogen Deutschlands sein. Wenn

diese Mauern reden könnten, von welchem Jammer wüssten sie zu erzählen,

den sie unter denen oft wahrgenommen, die täglich die von ihnen

umschlossenen Hallen mit Ehrfurcht betreten haben! Wie viel Tränen haben

sie fließen sehen, wie viel Seufzer zu Gott emporsteigen gehört! Es

waren wohl der niedergedrückten, kummergebeugten und angsterfüllten

Gestalten gar viele, welche in diesen Hallen sich oft zusammenfanden; aber

diese äußerlich niedergebeugten, so furchtsam aussenden Gestalten waren

innerliche Helden! Sie wussten nicht bloß für das idealste und heiligste

Gut des Menschen, für die angestammte, gottoffenbarte Religion, zu leben,

sondern sie hatten auch den Mut, für dieselbe zu sterben! Wie klein

erscheinen doch so viele der Unsrigen in der Jetztzeit, wenn sie bei jeder

kleinen Entbehrung, bei jedem Opfer, welche die Religion ihnen auflegt,

das Judentum als eine Last betrachten, die sie gern von sich werden

möchten, wie klein erscheinen sie, trotz ihres aufrechten, selbstbewussten

Daherschreitens, gegen diese gebückt und furchtsam einherwandelnden

Glaubenshelden der Vorzeit, welche gern Alles aufgaben, Alles opferten,

selbst das Leben, wenn es sein musste, nur - die Religion nicht! Solche

altertümliche Stätten sollte man eigentlich zu erhalten suchen! Sie

reden eine eigentümliche, tiefergreifende Sprache! Sie schaffen uns

wehmütige Erinnerungen, auch auch heilsame Lehren!

Später mussten die Juden die Karlsstraße, damals 'Judenstraße',

verlassen und mussten in die 'Löbersgasse' übersiedeln, einer Gasse,

welche bis vor einigen Jahren durch die Ausdünstungen der hier

befindlichen Lohgerbereien die am wenigsten einladende aller Gassen und

Gässchen Eisenachs war. Auch hier soll eine Synagoge gestanden und im

Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts noch vorhanden gewesen

sein.

Was die Ursache dieser Ausweisung der Juden aus der Karlsstraße gewesen ist,

berichtet die Chronik nicht. Man hat übrigens nicht nötig, seiner

Phantasie viel Anstrengung zuzumuten, wenn man diese Ursache auffinden

will. Man braucht nur die Geschichte des Mittelalters zu kennen, wie man

damals mit den Juden umgesprungen ist, um darüber bald im Klaren zu sein.

Die Straße mochte sich damals schon durch die Juden bald zu dem

entwickelt haben, was sie jetzt auch nicht ist, nämlich zu der

lebhaftesten und bedeutendsten Geschäftsstraße Eisenachs. Nachdem sie

das geworden war, schien sie für die Juden viel zu gut zu sein. Der Mohr

hatte seine Schuldigkeit getan und konnte gehen, oder vielmehr er musste

gehen. Es ist stets und überall dasselbe Spiel, in der Vergangenheit, wie

in der Jetztzeit. Die Vorteile, welche die Juden einem Orte bringen, das

was sie zum Aufblühen desselben beitragen, lässt man sich gern gefallen;

aber die Früchte alles dessen gönnte man ihnen nicht, die sucht man

ihnen möglichst zu schmälern oder sie ganz zu entreißen. So auch hier!

Die von üblen Gerüchen angefüllte enge Löbersgasse wurde ihnen als der

Arbeit Lohn zugewiesen.

Die Chronik erzählt auch von dem 'schwarzen Tode', jener furchtbaren

Pest, welche wie ein Würgengel Europa im Mittelalter durchzog und die

Bevölkerung Deutschlands dezimierte. Sie berichtet in Betreff der Juden:

'Mit diesem Schrecken der Natur vereinbarte sich noch ein Übel, von

fanatischen Priestern angefacht. Den Juden wurde die Schuld der

Sterblichkeit vorzüglich beigemessen, weil solche die Brunnen vergiftet

haben sollten. Eine unzählige Menge wurde in Deutschland qualvoll

getötet, ihre Wohnungen gingen in Flammen auf und sie stürzten sich

selbst mit ihren Weibern und Kindern verzweiflungsvoll in die angefachte

Glut. Der Kaiser und mehrere weltliche und geistliche Fürsten, denen die

Juden ein schweres Schutzgeld jährlich zu entrichten hatten, vermochten

sie nicht gegen die Wut zu schirmen. Durch die vielfältigen Morde waren

deren Einkünfte beträchtlich geschmälert worden. Die Stadt Erfurt

musste daher Einhundert Mark Silber als eine jährliche Entschädigung an

den Erzbischof von Mainz erlegen'. In einigen jüdischen

Geschichtsbüchern wird berichtet, dass auch die Juden Eisenachs damals

von dem tollwütigen Volke dem Feuertode überliefert worden seien. Die

Chronik erzählt dieses zwar von anderen thüringischen Städten,

übergeht aber Eisenach mit Stillschweigen, vielleicht aus Lokalpatriotismus,

vielleicht auch, weil dem Verfasser keine verbürgten Urkunden hierüber

zu Gebote gestanden haben. Oder sollte Eisenbach wirklich eine Ausnahme

gemacht haben?*

*Anmerkung der Redaktion: Im alten Mainzer Memorialbuch wird auch der

Märtyrer von Eisenach gedacht. Daselbst werden die Märtyrer der

nachstehenden Thüringischen Städte erwähnt: Erfurt, Mühlhausen,

Nordhausen, Meißen, Arnstadt, Ilmenau, Eisenach und Gotha.

|

Dagegen

berichtet die Chronik, dass die Juden im Jahre 1401 aus der Stadt

vertrieben worden seien. Dagegen

berichtet die Chronik, dass die Juden im Jahre 1401 aus der Stadt

vertrieben worden seien.

Von jener Zeit an bis zu den letzten Jahrzehnten des achtzehnten

Jahrhunderts scheinen sich in Eisenach keine Juden wieder ansässig

gemacht zu haben. Zwischen 1770 und 1780 ließ sich der Hoffaktor Herr

Michael Rothschild aus Stadtlengsfeld

hier nieder und gründete hier ein Geschäftshaus, das sich jetzt noch im

Besitze seines Sohnes befindet. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts

gesellten sich diesem noch drei Familien zu. Nachdem im Jahre 1848 die

Gleichstellung der Juden mit den Bekennern anderer Konfessionen im

Großherzogtum Sachsen-Weimar erfolgt war, vermehrte sich die jüdische

Einwohnerschaft Eisenachs durch Zuzug aus benachbarten Ortschaften, sodass

am 10. Dezember 1863 achtzehn stimmberechtigte Mitglieder hier wohnten. An

dem genannten Tage konstituierten sich dieselben zu einer

Religionsgemeinde und wählten Herrn Salomon Backhaus zu ihrem

Vorsteher, nachdem sie kurze Zeit vorher Herrn Jakob Heidungsfeld

zu ihrem Lehrer und Vorsänger bestellt hatten. Beide walten noch heute

ihres Amtes.

Kurz nach der Konstituierung der Gemeinde, im Jahre 1864, kaufte

dieselben ein Haus und richtete im demselben einen Betsaal und eine

Wohnung für den Lehrer und Vorsänger ein. Der Betsaal musste, um

dem Bedürfnisse der anwachsenden Gemeinde zu entsprechen, mehrere Male

vergrößert werden. Nach der Proklamierung der Freizügigkeit in

Deutschland erhielt die Gemeinde durch Zuzug von außen allmählich einen

solchen Zuwachs, dass sie jetzt aus 350 Seelen besteht. Der vorhandene

Betsaal konnte, trotz der stattgefundenen Vergrößerung, schon seit

Jahren an den hohen Festtagen die Zahl der Beter nicht mehr fassen und

musste deshalb jedes Mal noch ein Nebensaal in Miete genommen werden. Die hieraus

entstehenden Missstände und Unannehmlichkeiten wurden in der Gemeinde

schon lange unangenehm empfunden, und bildete darum der Plan eines Synagogenbaues

schon seit sehr geraumer Zeit ein Gegenstand lebhaftester Erörterung,

welche endlich im Jahre 1883 einen definitiven Entschluss

herbeiführte, dem auch die rasche Tat auf dem Fuße folgte. Möge diese

Tat eine Quelle des Segens für die Gemeinde werden und bleiben für alle

Zeiten, und möge es dem schönen Gotteshause zu jeder gottesdienstlichen

Stunde nie an andächtigen Betern fehlen!" |

"Thüringer

Brief" mit Informationen zur jüdischen Gemeinde in Eisenach (1895)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. September

1895: "Thüringer Brief. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 13. September

1895: "Thüringer Brief.

Eisenach, im September (1895). Der Sommer neigt sich allmählich

seinem Ende zu, die Blätter beginnen bunt zu werden, und alle Anzeichen

sind vorhanden, dass der Herbst vor der Tür steht. Ich glaube, da ist so

ein Rückblick auf die Frühlings- und Sommerzeit, soweit es die Juden

betrifft, nicht unangebracht. Dass ich speziell Thüringen im Auge

habe, der ich doch da zu Hause bin, liegt wohl auch auf der

Hand.

Thüringen ist von jeher das Land gewesen, das von der jüdischen Presse

am stiefmütterlichsten behandelt worden ist. Nur selten verirrte sich

einmal eine kurze thüringischen Notiz in die Blätter. Das hat aber auch

seinen guten Grund. Die Judengemeinden sind hier fast alle nur sehr klein.

Kaum vier oder fünf Städte besitzen größere Ansammlungen. Früher war

das ganz anders; da zählte Thüringen zu den Ländern, die die meisten

Juden besaßen, und erst seit den Zeiten des schwarzen Todes gehörten

thüringische Juden zu den Seltenheiten. Seit dem vorigen Jahrhundert

begannen die Städte, mit Ausnahme von Erfurt, das immer eine große

Gemeinde besaß, sich wieder mit Juden zu bevölkern, und nur allmählich

bildeten sich größere Gemeinden, wie zum Beispiel Eisenach.

Eisenach zählt heute schon ungefähr 90 jüdische Familien, trotzdem die

Gemeinde sehr jung ist. Erst in den sechziger Jahren hatte sie sich

konstituiert. Das politische Getriebe hat auch hier in diesem Jahre

nachhaltige Spuren zurückgelassen. Der Wahlkampf, der im Frühjahr getobt

hatte, hatte auch den Antisemiten wieder ein reiches Feld eröffnet.

Höher denn jemals brandeten die Wogen des Kampfes. Fünf Parteien hatten

ihre Kandidaten aufgestellt, und alle fünf hofften auf Sieg. Uns

interessieren hier nur die Antisemiten und der Bund der Landwirte. Der

Bund der Landwirte, der in dem Reichstagskandidaten Dr. Rösicke vertreten

war, hatte eine solch antisemitische Färbung angenommen, dass man

zweifelhaft sein konnte, wer eigentlich von beiden Parteien am meisten

gegen die Juden hetzte. Denn eine Hetze war es, die der Bund der Landwirte

gegen die Juden veranstaltete. In Flugblättern und Zeitungen flog es nur

so hinüber und herüber mit antisemitischen Floskeln und Kraftwörtern.

Und dank seiner Agitation hatte der Bund der Landwirte einen Erfolg zu

verzeichnen, der indes 'ohne Erfolg' blieb. Rösicke kam nämlich in die

Stichwahl und - fiel durch. Die Reformparteiler und ihre sauberen

Confratres lagen sich nun deshalb in den Haaren. Entgegen den Beschlüssen

der Berliner |

Parteileitung

hatten sich nämlich die reinen (?) Antisemiten entweder der Wahl

enthalten, oder sie hatten den Gegenkandidaten gewählt. Deshalb wühlten

die beiden Parteien gegenseitig ihren Schmutz auf. Parteileitung

hatten sich nämlich die reinen (?) Antisemiten entweder der Wahl

enthalten, oder sie hatten den Gegenkandidaten gewählt. Deshalb wühlten

die beiden Parteien gegenseitig ihren Schmutz auf.

Überhaupt scheint das Wühlen der Lebenszweck der Antisemiten zu sein.

Sogar in den Kurorten könnten sie ihre Hetzereien nciht lassen. So

stößt man jetzt oft in den Badeplätzen Friedrichroda und Tabarz auf

antisemitische Flugblätter. Die Wirkungen fehlen denn natürlich auch

nicht. Anzeigen, wie 'Zimmer für christliche Herrschaften sind zu

vermieten', gehören zwar noch zu den Seltenheiten, doch liegt Gefahr

vorhanden, dass dies immer häufiger wird. Dass so etwas den Badeplätzen

nur schaden kann, sehen oder wollen die Antisemiten nicht einsehen.

Wozu auch? Mit einer leider zu bekannten Redensart können diese Herren

sich ja so leicht über Unannehmlichkeiten hinwegsetzen. Wozu gäbe es den

Ausspruch: 'Der Zweck heiligt die Mittel', wenn er nicht seine Anwendung

finden sollte! Und was sind das erst für Zwecke? Aber woraus erklärt

sich das Überhandnehmen der Intoleranz und Humanitätslosigkeit? Zum

großen Teil aus der geradezu verblüffenden Gleichgültigkeit vieler

unserer Glaubensgenossen. Allenthalben hört man von jüdischen

Literaturvereinen, die gegründet worden sind, um den Indifferentismus der

Juden zu brechen. Ja, in Thüringen hört man von derartigem nichts!

Nur Eisenach besitzt einen Verein, der aber nur in bescheidenem

Maße wirken kann. Derselbe besteht zwar schon über zwei Jahre, ist

jedoch erst seit diesem Winter mehr in die Öffentlichkeit getreten. da

ich nun doch einmal von den jüdischen Geschichts- und Literaturvereinen

spreche, so möchte ich bei dieser Gelegenheit den Vorschlägen, über die

sich Herr Prediger Ellguther in Nr. 278 dieses Blattes verbreitet hat,

etwas näher treten. Dieselben finden meinen Beifall in vollem Maße, und

ich glaube, wenn der 'Allgemeine Verband' die Sache in die Hand nimmer, so

wird die Angelegenheit gewiss realen Boden gewinnen. Nur möchte ich

vorschlagen, die Abhandlungen zum Jahresbericht nicht jedes Jahr, sondern

alle zwei Jahre erscheinen zu lassen, da doch viele kleinere Vereine über

ihre Barschaften in nicht so ausgedehntem Maße verfügen können wie

größere. |

Wegen

der beizudruckenden Vorträge selbst wird man wohl nicht sehr in

Verlegenheit geraten, da dabei doch wahrscheinlich Auswahl vorhanden ist.

Denn die jüdisch-wissenschaftliche Literatur ist, wie man mit

Freuden konstatieren kann, auf dem Büchermarkte ziemlich stark vertreten.

Wie verhält es sich aber mit der jüdischen Belletristik? Da ist

es nun freilich anders bestellt. Bedeutende Werke werden jetzt nur in sehr

bescheidenem Maße verfasst. Umso eifriger liest man aber dafür die

wenigen Werke, die herausgegeben werden. Da ist jüngst - und ich glaube,

ich habe als Eisenacher doppeltes Interesse, darauf näher einzugehen -

von dem bekannten Schriftsteller . Hause ein Band erschienen, betitelt 'Drei

Erzählungen'. Diese Erzählungen heben sich von seiner vorjährigen Arbeit

'Aus dem jüdischen Leben' sehr vorteilhaft ab. 'Aus dem jüdischen Leben'

sind zwei Novellen, in denen Hause den Lehrer zu sehr durchblicken

lässt und darüber fast ganz den Erzähler vergisst. Er geht

meiner Meinung nach von einer ganz irrigen Voraussetzung aus. Er lässt in

seinen Erzählungen eine ganz bestimmte Tendenz zutage treten, die er in

mehr oder weniger ungeschickter Weise zum Ausdruck bringt. Ganz recht!

Tendenz muss jeder tiefer angelegte Roman haben. Aber darf das in solcher

Weise hervortreten, wie hier! Hause lässt nämlich einige Personen lange

erbauliche Diskurse über die jüdische Erziehung pflegen, die, ohne viel

zu sagen, mindestens den dritten Teil des Werkes ausmachen. Ja, heißt

denn das den Leser in Spannung halten? Das jetzige übernervöse

Lesepublikum hat eben keinen Sinn und keine Ausdauer für solche Exkurse.

Da lässt man sich Hauses 'Drei Erzählungen' gefallen! Die sind in einem

frischen, volkstümlichen Ton geschrieben und wirken packend bis an den Schluss.

Den besten Eindruck hat auch mich 'Die silbernen T'fillah' gemacht. Etwas

schwächer ist die zweite Erzählung 'Ein Waisenknabe'. Der Schluss, der

zu unwahrscheinlich klingt, beeinträchtigt die Totalwirkung etwas,

während wieder 'Eine wunderbare Errettung' bis ans Ende

fesselt. Wegen

der beizudruckenden Vorträge selbst wird man wohl nicht sehr in

Verlegenheit geraten, da dabei doch wahrscheinlich Auswahl vorhanden ist.

Denn die jüdisch-wissenschaftliche Literatur ist, wie man mit

Freuden konstatieren kann, auf dem Büchermarkte ziemlich stark vertreten.

Wie verhält es sich aber mit der jüdischen Belletristik? Da ist

es nun freilich anders bestellt. Bedeutende Werke werden jetzt nur in sehr

bescheidenem Maße verfasst. Umso eifriger liest man aber dafür die

wenigen Werke, die herausgegeben werden. Da ist jüngst - und ich glaube,

ich habe als Eisenacher doppeltes Interesse, darauf näher einzugehen -

von dem bekannten Schriftsteller . Hause ein Band erschienen, betitelt 'Drei

Erzählungen'. Diese Erzählungen heben sich von seiner vorjährigen Arbeit

'Aus dem jüdischen Leben' sehr vorteilhaft ab. 'Aus dem jüdischen Leben'

sind zwei Novellen, in denen Hause den Lehrer zu sehr durchblicken

lässt und darüber fast ganz den Erzähler vergisst. Er geht

meiner Meinung nach von einer ganz irrigen Voraussetzung aus. Er lässt in

seinen Erzählungen eine ganz bestimmte Tendenz zutage treten, die er in

mehr oder weniger ungeschickter Weise zum Ausdruck bringt. Ganz recht!

Tendenz muss jeder tiefer angelegte Roman haben. Aber darf das in solcher

Weise hervortreten, wie hier! Hause lässt nämlich einige Personen lange

erbauliche Diskurse über die jüdische Erziehung pflegen, die, ohne viel

zu sagen, mindestens den dritten Teil des Werkes ausmachen. Ja, heißt

denn das den Leser in Spannung halten? Das jetzige übernervöse

Lesepublikum hat eben keinen Sinn und keine Ausdauer für solche Exkurse.

Da lässt man sich Hauses 'Drei Erzählungen' gefallen! Die sind in einem

frischen, volkstümlichen Ton geschrieben und wirken packend bis an den Schluss.

Den besten Eindruck hat auch mich 'Die silbernen T'fillah' gemacht. Etwas

schwächer ist die zweite Erzählung 'Ein Waisenknabe'. Der Schluss, der

zu unwahrscheinlich klingt, beeinträchtigt die Totalwirkung etwas,

während wieder 'Eine wunderbare Errettung' bis ans Ende

fesselt.

Ich hätte zwar noch mehreres auf dem Herzen, will aber den Leser nicht

ermüden. Sollte ich ja zu oft und zu sehr vom Thema abgeschweift sein, so

möge mir das zur Entschuldigung dienen, dass ja ein Brief nicht für

trockene Berichte geeignet ist, sondern mehr dazu, ein wenig zu plaudern

und seine Gedanken auf dem Papier spazieren zu führen. P-s

A.." |

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

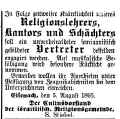

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet

1895 / 1896

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. August 1895: Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. August 1895:

"In Folge zeitweiser Kränklichkeit unseres Religionslehrers,

Kantors und Schächters

soll ein unverheirateter seminaristisch gebildeter Vertreter

desselben engagiert werden. Auf musikalische Befähigung wird besondere

Rücksicht genommen.

Bewerber wollen ihr Anerbieten unter Beifügung von Zeugnisabschriften bei

dem Unterzeichneten einreichen.

Eisenach, den 5. August 1895.

Der Kultusvorstand der israelitischen Religionsgemeinde. S.

Stiebel." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1896: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Dezember 1896:

"Die Stelle eines Religionslehrers und Kantors der hiesigen

israelitischen Gemeinde ist zu besetzen. Staatlich geprüfte und

musikalisch gebildete Bewerber, welche zur Leitung des Synagogenchors

befähigt und in der Lage sind, einen freien Vortrag zu halten, wollen

ihre Meldungsgesuche unter Einreichung ihrer Zeugnisse sowie Angabe ihrer

persönlichen und familiären Verhältnisse an den Unterzeichneten

richten. Das feste Gehalt beträgt 2000 Mark, außer einigem

Nebeneinkommen.

Der Kultusvorstand der israelitischen Religionsgemeinde zu Eisenach:

S. Stiebel." |

Lehrer

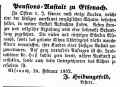

Jakob Heidungsfeld wirbt für seine Pensions-Anstalt (1862 / 1864)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. März

1862: "Pensions-Anstalt zu Eisenach. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. März

1862: "Pensions-Anstalt zu Eisenach.

Zu Ostern dieses Jahres können noch einige Knaben, welche eine der

hiesigen anerkannt vorzüglichen Schulen besuchen sollen, in meiner

Anstalt Aufnahme finden. Neben strenger und religiöser Erziehung wird

eine liebvolle Behandlung zugesichert. Die vielen und tüchtigen Schulen

Eisenachs, sowie das gesunde Klima Thüringens dürfte manche Eltern

veranlassen, ihre Knaben einer hiesigen Anstalt anzuvertrauen. Auf ganz

portofreie Anfragen ist Herr Landrabbiner Dr. Heß dahier gern bereit,

nähere Auskunft zu erteilen, sowie auch beim Unterzeichneten das Nähere

zu erfahren ist.

Eisenach, 24. Februar 1862. J. Heidungsfeld,

Lehrer." |

| |

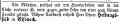

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. November 1864: "Pensions-Anstalt zu Eisenach. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 15. November 1864: "Pensions-Anstalt zu Eisenach.

Zu Weihnachten oder Ostern können noch 2 Knaben, welche das Gymnasium

oder das Realgymnasium dahier besuchen sollen, in meinem Hause Aufnahme

finden. Das Nähere ist zu erfahren bei den Herren Bankier Callmann in

Weimar, Kaufmann S. Grünbaum in Rotenburg, Landrabbiner Dr. Heß dahier

sowie beim Unterzeichneten.

J. Heidungsfeld, Lehrer." |

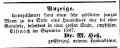

Anzeige

von Lehrer Jakob Heidungsfeld (1873)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. März 1873:

"Ein Mädchen, welches mit den Hausarbeiten und in der Küche

vertraut ist, wird gegen guten Lohn von einer ganz kleinen Familie

gesucht. Nähere Auskunft erteilt Herr Lehrer Heidungsfeld in Eisenach". Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 11. März 1873:

"Ein Mädchen, welches mit den Hausarbeiten und in der Küche

vertraut ist, wird gegen guten Lohn von einer ganz kleinen Familie

gesucht. Nähere Auskunft erteilt Herr Lehrer Heidungsfeld in Eisenach". |

Die

Bildung einer Simultanschule wurde beschlossen (1875)

Anmerkung: es wird nicht gesagt, in welcher Gemeinde im "Oberland"

die Bildung einer Simultanschule beschlossen wurde.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. August 1875: "Eisenach, 21. Juli (Frankfurter

Journal). In unserem Oberlande hat kürzlich eine aus Protestanten und

Juden bestehende Gemeinde die Errichtung einer Simultanschule

beschlossen; die Regierung hat aber wohl die Vereinigung der

Schulgemeinden, nciht aber die der Schulen genehmigt, es sollte vielmehr

der jüdische Lehrer nur die jüdischen Kinder unterrichten dürfen. Dabei

hat sich jedoch der Schulvorstand des Ortes nicht beruhigt und Berufung

eingewendet, von der man sich umso eher einen Erfolg versprechen darf, als

jene auffällige Entscheidung in die Zeit fällt, da der Kultusminister

Stichling noch nicht wieder in die Leitung der Geschäfte eingetreten war.

Das wird aber in der nächsten Zeit schon geschehen, und dann kann man

darauf rechnen, dass die auf Grund des Schulgesetzes zulässige und

berechtigte Vereinigung nicht weiteren Schwierigkeiten

begegnet."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. August 1875: "Eisenach, 21. Juli (Frankfurter

Journal). In unserem Oberlande hat kürzlich eine aus Protestanten und

Juden bestehende Gemeinde die Errichtung einer Simultanschule

beschlossen; die Regierung hat aber wohl die Vereinigung der

Schulgemeinden, nciht aber die der Schulen genehmigt, es sollte vielmehr

der jüdische Lehrer nur die jüdischen Kinder unterrichten dürfen. Dabei

hat sich jedoch der Schulvorstand des Ortes nicht beruhigt und Berufung

eingewendet, von der man sich umso eher einen Erfolg versprechen darf, als

jene auffällige Entscheidung in die Zeit fällt, da der Kultusminister

Stichling noch nicht wieder in die Leitung der Geschäfte eingetreten war.

Das wird aber in der nächsten Zeit schon geschehen, und dann kann man

darauf rechnen, dass die auf Grund des Schulgesetzes zulässige und

berechtigte Vereinigung nicht weiteren Schwierigkeiten

begegnet." |

25-jähriges

Dienstjubiläum von Lehrer Heidungsfeld (1889)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember

1889: "Aus Thüringen. Herr Heidungsfeld, israelitischer

Lehrer und Kantor in Eisenach, feierte am 21. November sein

25-jähriges Dienstjubiläum. Die 'Eisenacher Zeitung' berichtet hierüber

Folgendes: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember

1889: "Aus Thüringen. Herr Heidungsfeld, israelitischer

Lehrer und Kantor in Eisenach, feierte am 21. November sein

25-jähriges Dienstjubiläum. Die 'Eisenacher Zeitung' berichtet hierüber

Folgendes:

'Am 21. dieses Monats feierte Herr Lehrer Heidungsfeld hier sein

25-jähriges Dienstjubiläum. Er hat an der Wiege der hiesigen

Synagogengemeinde gestanden, als dieselbe, aus nur wenigen Mitgliedern

bestehend, im Jahre 1863 ihre Gründung vollzog. Im Jahre 1864 als Lehrer

und Kantor der jungen Gemeinde bestellt, ist er derselben unentwegt treu

geblieben und waltet bereits ein Vierteljahrhundert seines Amtes mit

lobenswertem Fleiße und Eifer. Der durch die rasch angewachsene

Mitgliederzahl der Gemeinde vermehrten Arbeitslast gegenüber hat er sich

stets mit voll ausreichender Tüchtigkeit bewährt, was die Gemeinde auch

durch mehrmalige, den Zeitverhältnissen entsprechende ansehnliche

Gehaltserhöhung dankbar anerkannt hat. Sein friedfertiges Wesen und eine

gegen Jedermann stets bereite Dienstfertigkeit haben ihm allgemeine

Beliebtheit über den Kreis seiner Gemeinde hinaus verschafft. Von Seiten

der israelitischen Gemeinde wurden dem Jubilar durch den Gesamtvorstand

Glückwünsche und ein Geschenk überbracht, was auch später von Seiten

vieler Familien geschah. Der hiesige Synagogenchor brachte Mittwoch Abend

und die Lauterbach'sche Kapelle Donnerstag Morgen dem geehrten Jubilar ein

Ständchen. Möge der wackere Mann seines Amtes noch lange

walten!'

Ich füge dem noch hinzu, dass an dem betreffenden Tage der Landrabbiner,

Herr Dr. Salzer aus Stadtlengsfeld,

sowie auch Herr Lehrer Fackenheim aus Mühlhausen,

letzterer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender und Vertreter des

'Vereins jüdischer Kultusbeamten Mitteldeutschlands' hier eintrafen, um

dem Jubilar ihre Glückwünsche zu

überbringen." |

Chanukkafeier

mit den Schülern der Gemeinde und Lehrer Heidungsfeld (1893)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Januar

1893: "Aus Eisenach. Unser wirkungsfreudiger Herr Lehrer

Heidungsfeld hat in diesem Jahre am achten Chanukkaabend der hiesiegn

israelitischen Schuljugend und damit auch der hiesigen israelitischen

Gemeinde, ein so schönes Chanukkafest bereitet, dass dasselbe innerhalb

der Gemeinde mehrere Tage die Unterhaltung beherrschte und überall nur

Äußerungen freudiger Anerkennung und Dankbarkeit laut wurden. Auf

erfolgte Einladung hatte sich abends 1/2 8 Uhr die gesamte Schuljugend und

der größte Teil der Gemeindemitglieder - die Damenwelt war vollständig

vertreten - in dem großen Saale der Tivolirestauration versammelt. Hier

hielt der Herr Heidungsfeld erst eine passende Ansprache über die

Bedeutung des Chanukkafestes. Dann trat ein Knabe vor und zündete die

Chanukkalichter an, nachdem er vorher die üblichen Benedeiungen

gesprochen hatte, worauf dann die sämtlichen Schüler da Maos zur

jeschuati sangen. Es wurden dann noch einige deutsche Gesänge

vorgetragen, an welchen sich auch erwachsene Damen und Herren beteiligten.

Nach diesen trugen die Schüler Deklamationen vor. Die sämtlichen Klassen

der Schule waren vollständig vertreten, und jeder Schüler kam zum

Vortrage. Die durchgängig gut gewählten Deklamationsstücke wurden mit

Verständnis und schöner Betonung zum Ausdrucke gebracht. Die hierauf

folgende Verlosung der für die Schüler bestimmten Geschenke erregte

unter der Jugend ein bunt bewegtes Durcheinander und heiteres Wesen. Ein

kleines Schülerbankett beschloss das Fest, das, wie sich hoffen lässt,

bei Jung und Alt auch für die häusliche Chanukkafeier für die

künftigen Jahre Stimmung gemacht haben wird. Zu wünschen wäre darum,

dass eine solche Feier sich alljährlich wiederhole, und zwar nicht am Schlusse,

sondern beim Beginne, am ersten Abend des Chanukkafestes,

damit der Eindruck derselben der häuslichen Chanukkafeier mehr zugute

komme. Dem Herrn Lehrer Heidungsfeld sei hier noch für die viele auf die

Veranstaltung dieser schönen Chanukkafeier verwendete Mühe unser Dank

ausgesprochen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Januar

1893: "Aus Eisenach. Unser wirkungsfreudiger Herr Lehrer

Heidungsfeld hat in diesem Jahre am achten Chanukkaabend der hiesiegn

israelitischen Schuljugend und damit auch der hiesigen israelitischen

Gemeinde, ein so schönes Chanukkafest bereitet, dass dasselbe innerhalb

der Gemeinde mehrere Tage die Unterhaltung beherrschte und überall nur

Äußerungen freudiger Anerkennung und Dankbarkeit laut wurden. Auf

erfolgte Einladung hatte sich abends 1/2 8 Uhr die gesamte Schuljugend und

der größte Teil der Gemeindemitglieder - die Damenwelt war vollständig

vertreten - in dem großen Saale der Tivolirestauration versammelt. Hier

hielt der Herr Heidungsfeld erst eine passende Ansprache über die

Bedeutung des Chanukkafestes. Dann trat ein Knabe vor und zündete die

Chanukkalichter an, nachdem er vorher die üblichen Benedeiungen

gesprochen hatte, worauf dann die sämtlichen Schüler da Maos zur

jeschuati sangen. Es wurden dann noch einige deutsche Gesänge

vorgetragen, an welchen sich auch erwachsene Damen und Herren beteiligten.

Nach diesen trugen die Schüler Deklamationen vor. Die sämtlichen Klassen

der Schule waren vollständig vertreten, und jeder Schüler kam zum

Vortrage. Die durchgängig gut gewählten Deklamationsstücke wurden mit

Verständnis und schöner Betonung zum Ausdrucke gebracht. Die hierauf

folgende Verlosung der für die Schüler bestimmten Geschenke erregte

unter der Jugend ein bunt bewegtes Durcheinander und heiteres Wesen. Ein

kleines Schülerbankett beschloss das Fest, das, wie sich hoffen lässt,

bei Jung und Alt auch für die häusliche Chanukkafeier für die

künftigen Jahre Stimmung gemacht haben wird. Zu wünschen wäre darum,

dass eine solche Feier sich alljährlich wiederhole, und zwar nicht am Schlusse,

sondern beim Beginne, am ersten Abend des Chanukkafestes,

damit der Eindruck derselben der häuslichen Chanukkafeier mehr zugute

komme. Dem Herrn Lehrer Heidungsfeld sei hier noch für die viele auf die

Veranstaltung dieser schönen Chanukkafeier verwendete Mühe unser Dank

ausgesprochen." |

Chanukkafeier

mit den Schülern der Gemeinde und Lehrer Heidungsfeld (1895)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar

1895: "Eisenach. Herr Lehrer Heidungsfeld hielt

vorige Woche mit einen sämtlichen Schülern eine erhebende Chanukkafeier

ab. Vorträge, lebende Bilder und sonstige entsprechende Aufführungen

würzten dieselbe." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Januar

1895: "Eisenach. Herr Lehrer Heidungsfeld hielt

vorige Woche mit einen sämtlichen Schülern eine erhebende Chanukkafeier

ab. Vorträge, lebende Bilder und sonstige entsprechende Aufführungen

würzten dieselbe." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar

1895: "Eisenach, 31. Dezember (1895). Wie schon in den beiden

vorhergehenden Jahren, so hat auch in diesem Jahre wieder unser Lehrer

Heidungsfeld seinen Schülern und seiner Gemeinde eine schöne Chanukkafeier

veranstaltet. Sie fand in dem großen Tivolisaale, dem größten Saale

hier, statt. Die sämtlichen Mitglieder der hiesigen Gemeinde waren

geladen, sodass der Saal vollständig gefüllt war. Herr Heidungsfeld

hielt darauf einen Vortrag über die Bedeutung des Chanukkafestes. Nach

diesem zündeten die Knaben unter den vorgeschriebenen Lobgebetssprüchen

die Chanukkalichter an, worauf von der Gesamtheit der Kinderschar das Maos

Zur gesungen wurde. Darauf zog sich da Schülerkorps hinter die Kulissen

zurück, von wo sie einzeln hervortraten, ein jeder, um die ihm zugewiesene

Rolle abzuspielen. Diese bestand in dem Vortrag je eines kleineren oder

größeren Gedichts, teils religiösen, teils humoristischen Inhalts. Sie

kamen alle einzeln an die Reihe. Man musste wirklich das Exakte der ganzen

Ausführung, die Unbefangenheit und Sicherheit des Auftretens der Kinder

und das freudestrahlende Gesicht, mit welchem ein jedes derselben an die

Rampe trat, um das ihm zugeteilte Pensum vorzutragen, bewundern, Den

Schluss dieses ersten Teiles der Feier bildete, nachdem ein Knabe den

Prolog hierzu vorgetragen hatte, ein lebendes Bild, welches den Traum

unseres Erzvaters Jakob darstellte. Der zweite Teil der Feier, obgleich anderer

Art, war doch ganz dazu angetan, die gute Stimmung aufrecht zu erhalten.

Er brachte den Kindern eine Bewirtung mit Schokolade und Brezeln, welcher

ein Kinderball folgte. Die ganze Gemeinde ist begeistert von dem schönen

Verlauf dieser Chanukkafeier. Es wird diese Feier auch hoffentlich nicht

wieder aus dem Chanukkafest-Programm der hiesigen Gemeinde schwinden,

sondern eine bleibende Stätte in demselben behalten. Sie ist ganz allein

aus der Initiative des Herrn Heidungsfeld hervorgegangen, und die ganze

Arbeit lag in seiner Hand. Die hiesige Gemeinde hat in Herrn Heidungsfeld

einen Kultusbeamten, der mit einer fast unverwüstlichen Arbeitskraft

begabt ist, sobald es gilt, der Weckung des religiösen Sinnes innerhalb

seiner Gemeinde neuen Sporn und Anlass zu verschaffen." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Januar

1895: "Eisenach, 31. Dezember (1895). Wie schon in den beiden

vorhergehenden Jahren, so hat auch in diesem Jahre wieder unser Lehrer

Heidungsfeld seinen Schülern und seiner Gemeinde eine schöne Chanukkafeier

veranstaltet. Sie fand in dem großen Tivolisaale, dem größten Saale

hier, statt. Die sämtlichen Mitglieder der hiesigen Gemeinde waren

geladen, sodass der Saal vollständig gefüllt war. Herr Heidungsfeld

hielt darauf einen Vortrag über die Bedeutung des Chanukkafestes. Nach

diesem zündeten die Knaben unter den vorgeschriebenen Lobgebetssprüchen

die Chanukkalichter an, worauf von der Gesamtheit der Kinderschar das Maos

Zur gesungen wurde. Darauf zog sich da Schülerkorps hinter die Kulissen

zurück, von wo sie einzeln hervortraten, ein jeder, um die ihm zugewiesene

Rolle abzuspielen. Diese bestand in dem Vortrag je eines kleineren oder

größeren Gedichts, teils religiösen, teils humoristischen Inhalts. Sie

kamen alle einzeln an die Reihe. Man musste wirklich das Exakte der ganzen

Ausführung, die Unbefangenheit und Sicherheit des Auftretens der Kinder

und das freudestrahlende Gesicht, mit welchem ein jedes derselben an die

Rampe trat, um das ihm zugeteilte Pensum vorzutragen, bewundern, Den

Schluss dieses ersten Teiles der Feier bildete, nachdem ein Knabe den

Prolog hierzu vorgetragen hatte, ein lebendes Bild, welches den Traum

unseres Erzvaters Jakob darstellte. Der zweite Teil der Feier, obgleich anderer

Art, war doch ganz dazu angetan, die gute Stimmung aufrecht zu erhalten.

Er brachte den Kindern eine Bewirtung mit Schokolade und Brezeln, welcher

ein Kinderball folgte. Die ganze Gemeinde ist begeistert von dem schönen

Verlauf dieser Chanukkafeier. Es wird diese Feier auch hoffentlich nicht

wieder aus dem Chanukkafest-Programm der hiesigen Gemeinde schwinden,

sondern eine bleibende Stätte in demselben behalten. Sie ist ganz allein

aus der Initiative des Herrn Heidungsfeld hervorgegangen, und die ganze

Arbeit lag in seiner Hand. Die hiesige Gemeinde hat in Herrn Heidungsfeld

einen Kultusbeamten, der mit einer fast unverwüstlichen Arbeitskraft

begabt ist, sobald es gilt, der Weckung des religiösen Sinnes innerhalb

seiner Gemeinde neuen Sporn und Anlass zu verschaffen." |

Anzeige

des Hotels Waldhaus mit Referenz von Prediger und Lehrer E. Meyer (1901)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. Januar 1901: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. Januar 1901:

"Hotel Waldhaus, Eisenach.

Zur Abhaltung von Hochzeiten, streng rituell unter Aufsicht des

Predigers und Lehrers Herrn E. Meyer, empfiehlt sein gut renommiertes

Etablissement I. Ranges, in hervorragend schöner Lage.

P. Menzel, Besitzer.

Referenz erteilt E. Meyer, Prediger der israelitischen

Religionsgemeinde." |

Aus der Geschichte des

Landrabbinates (seit 1912 in Eisenach)

Sitz des Landrabbinates war von 1824 bis 1912 in Stadtlengsfeld, danach in

Eisenach (Landrabbinat Sachsen-Weimar-Eisenach). Es umfasste zuletzt die

Gemeinden Apolda, Aschenhausen, Eisenach, Gehaus, Geisa, Jena, Ilmenau,

Stadtlengsfeld, Vacha und Weimar. Landrabbiner Dr. Wiesen verlegte 1912 den

Rabbinatssitz von Stadtlengsfeld nach Eisenach.

Anzeigen

von Landrabbiner Dr. Mendel Heß (1847 / 1848)

Anmerkung: Rabbiner Mendel Heß war von 1829 bis 1871 Landrabbiner

des Landrabbinates Sachsen-Weimar-Eisenach (geb. 1807 in

Stadtlengsfeld als Sohn von Rabbiner Isaac Kugelmann Heß, gest. 1871 in

Eisenach), studierte in Würzburg; 1827 Rückkehr nach Stadtlengsfeld; seit 1829

Landrabbiner für Sachsen-Weimar-Eisenach; verlegte seinen Wohnsitz und

Rabbinatssitz 1846 nach Eisenach; war seit März 1863 gelähmt und wurde von dem

Lehrer Löwenstein jun. vertreten.

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. Oktober 1847: "Anzeige. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. Oktober 1847: "Anzeige.

Unterzeichneter kann einen sehr gebildeten jungen Mann zu der Stelle eines

Hauslehrers oder bei einer Gemeinde, insonders in einer großen Stadt, empfehlen.

Eisenach im September 1847.

Dr. M. Heß, großherzoglich weimarischer

Landrabbiner". |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 18. September 1848: "Anzeige. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 18. September 1848: "Anzeige.

Einer israelitischen Familie, die einen aufgeklärten, methodisch

gebildeten Hauslehrer sucht, kann ich einen solchen empfehlen.

Eisenach, den 4. September 1848. Dr. M. Heß, großherzoglich

weimarischer Landesrabbiner." |

Zum

Tod von Landrabbiner Dr. Mendel Heß (1871, zuletzt in Eisenach wohnhaft)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Oktober

1871: "Eisenach, 1. Oktober (1871). Am 21. September verstarb

der seit vielen Jahren hier wohnhafte großherzoglich weimarische

Landrabbiner, Herr Dr. M. Heß, der sein Amt über 43 Jahre

bekleidet. Er war 1807 geboren, erreichte also ein Alter von 64 Jahren.

Bekanntlich gehörte er der äußersten Reformpartei an, in welchem Sinne

er auch eine Zeit lang eine Zeitschrift herausgab. Außerdem sind von ihm

Predigten veröffentlicht worden. Längere Zeit hindurch war er die

Zuflucht für Brautpaare gemischter Konfession. Viele Jahre leidend, hielt

er sich während des letzten Stadiums seines Lebens von der

Öffentlichkeit zurückgezogen." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 24. Oktober

1871: "Eisenach, 1. Oktober (1871). Am 21. September verstarb

der seit vielen Jahren hier wohnhafte großherzoglich weimarische

Landrabbiner, Herr Dr. M. Heß, der sein Amt über 43 Jahre

bekleidet. Er war 1807 geboren, erreichte also ein Alter von 64 Jahren.

Bekanntlich gehörte er der äußersten Reformpartei an, in welchem Sinne

er auch eine Zeit lang eine Zeitschrift herausgab. Außerdem sind von ihm

Predigten veröffentlicht worden. Längere Zeit hindurch war er die

Zuflucht für Brautpaare gemischter Konfession. Viele Jahre leidend, hielt

er sich während des letzten Stadiums seines Lebens von der

Öffentlichkeit zurückgezogen." |

Dr.

Josef Wiesen wird neuer Landrabbiner (1902, damals noch Rabbinatssitz in

Stadtlengsfeld)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September

1902: "Eisenach, 28. August (1902). Zum Landrabbiner des

Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach wurde an Stelle des verstorbenen

Dr. Salzer - Stadtlengsfeld Herr Dr. Wiesen - Böhmisch Leipa

gewählt. Die ministerielle Bestätigung dieser Wahl ist bereits erfolgt.

Der Landesrabbiner wird künftig seinen Wohnsitz in Eisenach nehmen. Herr

Dr. Wiesen ist ein Sohn des verstorbenen Lehrers Wiesen in Osterode, der

sich durch die Herausgabe des hebräischen Lesebuches mit

gegenüberstehendem hebräischen Text sowie durch seinen Verlag von

Bildern großer jüdischer Männer rühmlichst bekannt gemacht

hat." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 1. September

1902: "Eisenach, 28. August (1902). Zum Landrabbiner des

Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach wurde an Stelle des verstorbenen

Dr. Salzer - Stadtlengsfeld Herr Dr. Wiesen - Böhmisch Leipa

gewählt. Die ministerielle Bestätigung dieser Wahl ist bereits erfolgt.

Der Landesrabbiner wird künftig seinen Wohnsitz in Eisenach nehmen. Herr

Dr. Wiesen ist ein Sohn des verstorbenen Lehrers Wiesen in Osterode, der

sich durch die Herausgabe des hebräischen Lesebuches mit

gegenüberstehendem hebräischen Text sowie durch seinen Verlag von

Bildern großer jüdischer Männer rühmlichst bekannt gemacht

hat." |

Einführung

des neuen Landrabbiners in Stadtlengsfeld mit einer Feier in Eisenach (1902)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. November

1902: "Eisenach, 1. November (1902). Die Einführung des neuen

Landrabbiners unseres Großherzogtums fand am 14. vorigen Monats in

feierlicher Weise in Stadtlengsfeld statt. Die würdige Feier, zu der die

verschiedenen Staats- und städtischen Beamten sowie die

Gemeindevertretungen und Lehrer aus allen Kultusgemeinden eingeladen und

erschienen waren, machte auf alle Anwesenden einen tiefen Eindruck. Unter

Führung des großherzoglichen Bezirksdirektors Herrn Geheimen

Regierungsrat Schmidt aus Dermbach und des Kultusvorstehers Herrn Jakob

Huhn aus Stadtlengsfeld bewegte sich der Zug von der Wohnung des Herrn

Landrabbiners Dr. J. Wiesen in die festlich geschmückte Synagoge, wo der

festliche Akt vollzogen wurde. - Nach vorausgegangenem Minchagebet hielt

Herr Dr. Wiesen eine treffliche Antrittspredigt. Er entwickelte in zu

Herzen gehender Rede sein Programm und legte zum Schlusse das Gelöbnis

ab, sein Amt nciht nur als eine Würde, sondern auch als einen Dienst

aufzufassen, dem er alle seine Kräfte widmen wolle. - Nun ergriff der

Herr Bezirksdirektor das Wort, um unter Vorlesung der Bestellungsurkunde

Herrn Dr. Wiesen in sein neues Amt einzuführen. Besonders anerkennende

und ehrende Worte widmete der Herr Bezirksdirektor dem verewigten

Landrabbiner Dr. Salzer, den er als einen Mann von seltener Herzensgüte,

von reinem und makellosem Charakter in mehr denn 20-jähriger gemeinsamer

Arbeit schätzen und lieben gelernt habe. Nachdem Herr Landrabbiner Dr.

Wiesen den Segen für das Fürstenhaus, für Kaiser und Reich gesprochen

hatte, schloss die Feier mit dem Gesange: Lobe den Herren. - Im Anschluss

an obigen Bericht referiere ich gleichzeitig über die am Freitag, den 31.

Oktober und Sonnabend, den 1. November stattgehabte Feier in der

Gemeinde Eisenach. Am Freitag, nach vollzogenem Minchagebet, wurde der

Herr Landrabbiner von dem Vorsteher der hiesigen Gemeinde, Herrn Leopold

Kuh, und den Deputierten vom Sitzungszimmer aus nach seinem Platze in der

Synagoge geleitet. Der Synagogenchor begrüßte den Herrn Landrabbiner mit

dem 'Boruch habo'. Alsdann ergriff Herr Leopold Kuh das Wort, um als

erster Vorsteher namens der Gemeinde Herrn Dr. Wiesen als neuen

Landrabbiner herzlich zu begrüßen. Dr. Wiesen dankte in bewegten Worten

für die ihm erwiesenen Aufmerksamkeiten und Ehrungen. In besonders

herzlicher Weise betonte der Redner, dass er mit vollem Herzen den

Gemeinden entgegenkomme; dass er Vertrauen und Liebe mitbringe und solches

auch wieder zu finden hoffe. - Der Abendgottesdienst gestaltete sich unter

Mitwirkung des Synagogenchores besonders feierlich. Am Sabbath hielt dann

der Herr Landrabbiner seine Antrittspredigt, die nach Form und Inhalt

vorzüglich war und tiefen Eindruck bei allen Zuhörern machte. Der

neuernannte Landrabbiner hat sich im Fluge die Herzen der Israeliten im

Großherzogtum erobert. Man sieht in ihm den wahren und berufenen

Nachfolger des unvergesslichen Landrabbiners Dr. Salzer, einen echten Schüler

Ahrons, der den Frieden liebt und ein treuer, friedlicher Seelenhirte

allen Gemeinden des Großherzogtums sein

wird." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. November

1902: "Eisenach, 1. November (1902). Die Einführung des neuen

Landrabbiners unseres Großherzogtums fand am 14. vorigen Monats in

feierlicher Weise in Stadtlengsfeld statt. Die würdige Feier, zu der die

verschiedenen Staats- und städtischen Beamten sowie die

Gemeindevertretungen und Lehrer aus allen Kultusgemeinden eingeladen und

erschienen waren, machte auf alle Anwesenden einen tiefen Eindruck. Unter

Führung des großherzoglichen Bezirksdirektors Herrn Geheimen

Regierungsrat Schmidt aus Dermbach und des Kultusvorstehers Herrn Jakob

Huhn aus Stadtlengsfeld bewegte sich der Zug von der Wohnung des Herrn

Landrabbiners Dr. J. Wiesen in die festlich geschmückte Synagoge, wo der

festliche Akt vollzogen wurde. - Nach vorausgegangenem Minchagebet hielt

Herr Dr. Wiesen eine treffliche Antrittspredigt. Er entwickelte in zu

Herzen gehender Rede sein Programm und legte zum Schlusse das Gelöbnis

ab, sein Amt nciht nur als eine Würde, sondern auch als einen Dienst

aufzufassen, dem er alle seine Kräfte widmen wolle. - Nun ergriff der

Herr Bezirksdirektor das Wort, um unter Vorlesung der Bestellungsurkunde

Herrn Dr. Wiesen in sein neues Amt einzuführen. Besonders anerkennende

und ehrende Worte widmete der Herr Bezirksdirektor dem verewigten

Landrabbiner Dr. Salzer, den er als einen Mann von seltener Herzensgüte,

von reinem und makellosem Charakter in mehr denn 20-jähriger gemeinsamer

Arbeit schätzen und lieben gelernt habe. Nachdem Herr Landrabbiner Dr.

Wiesen den Segen für das Fürstenhaus, für Kaiser und Reich gesprochen

hatte, schloss die Feier mit dem Gesange: Lobe den Herren. - Im Anschluss

an obigen Bericht referiere ich gleichzeitig über die am Freitag, den 31.

Oktober und Sonnabend, den 1. November stattgehabte Feier in der

Gemeinde Eisenach. Am Freitag, nach vollzogenem Minchagebet, wurde der

Herr Landrabbiner von dem Vorsteher der hiesigen Gemeinde, Herrn Leopold

Kuh, und den Deputierten vom Sitzungszimmer aus nach seinem Platze in der

Synagoge geleitet. Der Synagogenchor begrüßte den Herrn Landrabbiner mit

dem 'Boruch habo'. Alsdann ergriff Herr Leopold Kuh das Wort, um als

erster Vorsteher namens der Gemeinde Herrn Dr. Wiesen als neuen

Landrabbiner herzlich zu begrüßen. Dr. Wiesen dankte in bewegten Worten

für die ihm erwiesenen Aufmerksamkeiten und Ehrungen. In besonders

herzlicher Weise betonte der Redner, dass er mit vollem Herzen den

Gemeinden entgegenkomme; dass er Vertrauen und Liebe mitbringe und solches

auch wieder zu finden hoffe. - Der Abendgottesdienst gestaltete sich unter

Mitwirkung des Synagogenchores besonders feierlich. Am Sabbath hielt dann

der Herr Landrabbiner seine Antrittspredigt, die nach Form und Inhalt

vorzüglich war und tiefen Eindruck bei allen Zuhörern machte. Der

neuernannte Landrabbiner hat sich im Fluge die Herzen der Israeliten im

Großherzogtum erobert. Man sieht in ihm den wahren und berufenen

Nachfolger des unvergesslichen Landrabbiners Dr. Salzer, einen echten Schüler

Ahrons, der den Frieden liebt und ein treuer, friedlicher Seelenhirte

allen Gemeinden des Großherzogtums sein

wird." |

Auszeichnung

für Landrabbiner Dr. Wiesen (1912)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 1. November 1912: "Eisenach. Landrabbiner Dr.

Wiesen hat das Ritterkreuz 2. Klasse des Großherzoglichen

Sächsischen Hausordens erhalten." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 1. November 1912: "Eisenach. Landrabbiner Dr.

Wiesen hat das Ritterkreuz 2. Klasse des Großherzoglichen

Sächsischen Hausordens erhalten." |

Aus dem jüdischen

Gemeinde- und Vereinsleben

Über

die Wiedereinführung des deutschen Gottesdienstes bei den jüdischen Gemeinden

des Großherzogtums Weimar (Artikel von Landesrabbiner Dr. M. Heß, 1850)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 2. September 1850: "Eisenach, 21. August (1850).

Durch Zufall kömmt mir erst jetzt Nr. 30 der Allgemeinen Zeitung des

Judentums zu, in welche sich ein der Vossischen Zeitung entlehnter Artikel

über die Wiedereinführung des deutschen Gottesdienstes bei den

jüdischen Gemeinden des Großherzogtums Weimar befindet, der einer

wesentlichen Berichtigung bedarf. - Das Sachverhältnis ist nämlich

Folgendes:

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 2. September 1850: "Eisenach, 21. August (1850).

Durch Zufall kömmt mir erst jetzt Nr. 30 der Allgemeinen Zeitung des

Judentums zu, in welche sich ein der Vossischen Zeitung entlehnter Artikel

über die Wiedereinführung des deutschen Gottesdienstes bei den

jüdischen Gemeinden des Großherzogtums Weimar befindet, der einer

wesentlichen Berichtigung bedarf. - Das Sachverhältnis ist nämlich

Folgendes:

Bereits im Jahre 1823, noch vor meiner Anstellung, erschien im

Großherzogtum Weimar das Gesetz, wonach der Gottesdienst der Juden in

deutscher Sprache abgehalten werden solle; später ward jedoch denjenigen

Israeliten, welchen hebräische Andachtübungen noch Bedürfnis, diese in

einem gewissen Umfange nachgelassen. Allein nach Promulgation der

Grundrechte führten die Orthodoxen den ganz alten hebräischen

Gottesdienst wieder ein, ohne auch nur der Regierung eine Notiz davon zu

geben, oder sich mit dem Landrabbinate zu benehmen. Inzwischen war des

Gesetz über die bürgerliche und politische Gleichstellung der Juden

erschienen, welches jedoch hinsichtlich des Kirchen- und Schulwesens es

bei der bisherigen Gesetzgebung belässt. Auf dem Grund dieser Bestimmung

ward nun die Einschärfung jenes seit 1823 bestehenden Gesetzes kürzlich

dem Landrabbinate vom Ministerium aufgegeben. - Indes haben sich nun beide

Parteien in den Gemeinden dem von dem Landrabbiante bereits im Februar

1848 hinsichtlich der Anwendung des hebräischen und deutschen Elements

beim Gottesdienste der Regierung gemachten Vorschlage angeschlossen, und ist

auch alle Hoffnung vorhanden, dass diese nunmehr denselben genehmigen

werde.

Dr. M. Heß, großherzoglich weimarscher Landrabbiner." |

Kritik

an einer "Mischehe" durch Rabbiner Dr. Heß (1867)

Anmerkung: in Nr. 20 des "Ben Chananja" von 1867 konnte - nach

Einsehen in www.compactmemory.de kein

Bericht gefunden werden, daher wird nur dieser zitiert.

Artikel

in der Zeitschrift "Ben Chananja" vom 1. Dezember

1867: "Die in unserm Berichte Nr. 20 dieses Blattes beregte

Mischehe fand zu Eisenach am 20. vorigen Monats, d.i. Hoschana Rabba

statt, und verdient sie schon des Festtages wegen dem Namen 'Mischehe'

(hebräisch: 'man soll nicht eine Freude mit der anderen vermischen'*).

Da wir von dem Trauungsakte einer solchen Ehe keinen Begriff hatten, haben

wir uns Auskunft von dem christlichen Bräutigam erbeten, welche

vielleicht auch unsere Leser interessiert. Artikel

in der Zeitschrift "Ben Chananja" vom 1. Dezember

1867: "Die in unserm Berichte Nr. 20 dieses Blattes beregte

Mischehe fand zu Eisenach am 20. vorigen Monats, d.i. Hoschana Rabba

statt, und verdient sie schon des Festtages wegen dem Namen 'Mischehe'

(hebräisch: 'man soll nicht eine Freude mit der anderen vermischen'*).

Da wir von dem Trauungsakte einer solchen Ehe keinen Begriff hatten, haben

wir uns Auskunft von dem christlichen Bräutigam erbeten, welche

vielleicht auch unsere Leser interessiert.

Das Landesgesetz zu Weimar stellt es dem Brautpaar anheim, sich nach einer

der beiden Kulten gültig trauen zu lassen, und die Gäste bestimmten sich

für die jüdische. Das zu trauende Brautpaar wurde von der beiderseitigen

Verwandtschaft in die Synagoge und unter den Trauhimmel geleitet, wo sie

Rabbiner Dr. Heß mit zwei Zeugen erwartete. Der Bräutigam bedeckte sich

das Haupt (!!). Nachdem Herr Rabbiner das Brautpaar zu gegenseitigem

Vertrauen, zu den Pflichten, welche es sich gegenseitig durch den Mund

auferlegte, in ergreifender Weise ermahnte, sprach er einen längeren

hebräischen Spruch (wahrscheinlich die üblichen Eulogien) über den

Becher, den er früher der Braut und dann dem Bräutigam zum Trunke

reichte. Das Brautpaar wechselte Ringe, während Herr Rabbiner einen

kurzen hebräischen Satz sprach, den er mit den Worten übersetzte: Sei

mir getraut N.N. und welche er von dem Bräutigam zur Braut gekehrt,

nachsprechen ließ. Herr Rabbiner sprach hierauf wieder die üblichen

Eulogien und trank aus dem Becher.

Das Brautpaar legte Hand in Hand, welche der Herr Rabbiner ergriff und

sprach: Kraft der mosaischen Religion und Kraft des großherzoglich

weimarischen Staatsgesetzes ist die Ehe geschlossen! Hierauf folgte der

Segen, die Zeremonie war zu Ende, welche Herr Rabbiner Dr. Heß als die

33. von ihm vollzogene Mischehe zählt.

Löwy." |

| *) Jacob Levy Wörterbuch über die Talmudim

und Midraschim 1924 Bd. 3 S. 690. |

Ergänzung

zum Gemeindestatut und Mitteilung des Todes der Witwe von Landrabbiner Dr. Heß

(1878)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Oktober

1878: "In Eisenach hat das Gemeindestatut, das langjährige

Streitobjekt zwischen Synagogenvorstand und Landrabbinat, endlich die

landesherrliche Genehmigung erhalten, jedoch mit dem wohlweißlichen

Zusatze: 'Bis auf Weiteres und unter dem allgemeinen Vorbehalt der dem

Großherzoglichen Landrabbiner über die jüdischen Schulen, Synagogen,

milden Stiftungen und Armenanstalten gesetzlich zustehenden Aufsicht, wie

des Aufsichtsrechts der Großherzoglichen Aufsichtsbehörde und des

Großherzoglichen Staatsministeriums.' Hoffentlich werden sich auf Grund

dieses Zusatzes die dem Statute noch anhaftenden Mängel weniger fühlbar