|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"

Eisenach (Thüringen)

Jüdische Geschichte / Synagogen

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Eisenach bestand eine jüdische Gemeinde bereits im Mittelalter.

Ihre Entstehung geht vermutlich in die Zeit Ende des 12. Jahrhunderts zurück.

Bereits Landgraf Hermann I. (1190-1217) soll, um das wirtschaftliche Leben in

der Stadt zu fördern, Juden zum Bau von Häusern nahe am Markte aufgefordert

haben. In diese Zeit könnte die jüdische Ansiedlung in der

"Judengasse" (heutige Karlstraße) zurückgehen, in mittelalterlichen

Zeiten "die beste Gasse" in der Stadt. Der erste namentlich bekannte

Eisenacher Juden war vermutlich der Verfasser synagogaler Poesie Jechiel ben

Jakob (1235). 1283 werden im Eisenacher Stadtrecht Bestimmungen in Bezug auf jüdische

Einwohner festgelegt. 1343 brannte eine Seite der "Judengasse" ab. Die

Verfolgungen während der Pestzeit trafen auch die Eisenacher Juden. In der

zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts kam es für einige Jahrzehnte erneut zu

einer Ansiedlung, doch wurden die Juden 1411 oder später aus Eisenach wie auch

aus den anderen thüringischen Städten vertrieben. 1510 wurden den Juden für

einige Jahre der Handel, aber nicht die Niederlassung in Eisenach gestattet.

Die Geschichte der jüdischen Gemeinde des 19./20.

Jahrhunderts begann mit der Erlaubnis, dass der thüringische

Hoffaktor Michael Rothschild 1804 sich in Eisenach niederlassen konnte.

Seit den 1820er-Jahren folgten durch Zuzug aus den Landgemeinden weitere

Familien.

Zu Beginn der 1860er-Jahre kam es zur Gründung einer kleinen jüdischen

Gemeinde. 1864 zählten zu ihr 72 Personen. Als erster Lehrer der jüdischen

Gemeinde wurde Jacob Heidungsfeld angestellt, der als Lehrer und Kantor

bis zu seinem Tod 1897 in Eisenach wirkte. 1865 wurde die Israelitische

Religionsschule gegründet, 1868 eine Mikwe eingerichtet (im Komplex der

Dobermann'schen Badeanstalt, Clemensstraße 5). Der Zuzug aus den umliegenden

"Judendörfern" (Lengsfeld, Gehaus, Herleshausen, Nesselröden, Geisa

und anderen Orten) vollzog sich schnell. 1877 lebten bereits 287 jüdische

Personen in Eisenach.

Eisenach war bereits von 1846 bis 1876 und wieder seit 1912 Sitz des Landesrabbinates

"Sachsen-Weimar-Eisenach" (Sitz bis dahin in Stadtlengsfeld), das die

Gemeinden Apolda, Aschenhausen, Eisenach, Gehaus, Geisa, Jena, Ilmenau,

Stadtlengsfeld, Vacha und Weimar umfasste. Erstmals hat 1846 Rabbiner Dr. Mendel

Heß seinen Wohnsitz wie auch den Rabbinatssitz von Stadtlengsfeld nach Eisenach

verlegt. Sein Nachfolger Dr. Theodor Kroner verlegte den Amts- wie auch seinen

Wohnsitz 1876 wieder zurück nach Stadtlengsfeld.

Als letzter Rabbiner war in Eisenach tätig:

- von 1898 bis zu seinem Ruhestand 1930 und danach Dr. Josef

Wiesen (geb. 1866 in Ungarisch-Ittebe, umgekommen November 1942 im Ghetto

Theresienstadt): studierte am Israelitischen Lehrerseminar in Kassel, ab 1887 an

den Universitäten Marburg, Berlin und Erlangen. Nach 1892 Landesrabbiner von Böhmen,

um 1897 Rabbiner in Bisenz, Mähren, seit 1898 Landesrabbiner in Stadtlengsfeld,

seit 1911/12 in Eisenach; 1930 Ruhestand, jedoch weiterhin für die Interessen

der Juden in Thüringen tätig; 1942 von Leipzig nach Theresienstadt deportiert.

Die Berufsstruktur der jüdischen Familienoberhäupter gestaltete sich recht

breit. Diese betätigten sich zunächst vor allem noch im Handel (Viehhandel,

Tuch- und Modewarenhandel, Fell-, Leder- und Landwirtschaftsproduktenhandel,

Wollhandel, Holzhandel, Manufakturwaren) und richteten dazu Handlungen in der

Stadt ein, aber bereits 1877 gab es zwei jüdische Rechtsanwälte, einen

Arzt, einen Redakteur, einen Versicherungsagenten, zwei Bankiers, fünf

Kaufleute u.a.m. In den folgenden Jahrzehnten hatten Gründergeist und

Innovationsfähigkeit der jüdischen Gewerbetreibenden großen Erfolg - mehrere

Eisenacher Traditionsunternehmen entstanden, die bis nach 1933 Bestand hatten

(unter den ersten renommierten Geschäften waren das Damenmodegeschäft Löwenstein,

das Herrenmodegeschäft Dreyfuß, aber auch Industrieunternehmen wie die

Trommelfabrik Weinstein).

Die höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde 1904 mit 430 Personen

erreicht, um danach zurückzugehen (1906 386).

Im Ersten Weltkrieg starben 23 jüdische Soldaten aus der Stadt: Leo

Alexandrowitz (geb. 8.3.1884 in Stavisky, gef. 3.10.1918), Gefreiter Willy

Bernstein (geb. 6.2.1893 in Meiningen, gef. 2.12.1914), Ludwig Cohn (geb.

4.2.1895 in Eisenach, gef. 13.7.1916), Feldunterarzt Erich Fackenheim (geb.

10.12.1889 in Eisenach, gef. 25.9.1915), Martin Fink (geb. 20.3.1897 in

Eisenbach, gef. 24.2.1917), Otto Goldschmidt (geb. 21.4.1888 in Eisenach, gef.

4.10.1917), Kurt Großmann (geb. 9.1.1892 in Leipzig, gef. 5.5.1916), Egon Katz

(geb. 30.5.1896 in Eisenach, gef. 17.5.1918), Arthur Klebe (geb. 30.8.1895 in

Eisenach, gef. 12.7.1917), Unteroffizier Julius Lind (geb. 9.3.1887 in Arnstadt,

gef. 19.11.1914), Unteroffizier Kurt Löwenstein (geb. 2.9.1892 in Eisenach,

gef. 6.12.1914), Unteroffizier Walter Mosenthal (geb. 12.6.1889 in Eisenach,

gef. 7.6.1917), Oskar Neufeld (geb. 24.5.1887 in Pattensen, gef. 8.3.1916),

Selmar Neuhaus (geb. 13.5.1885 in Eisenach, gef. 12.9.1916), Martin Ochs (geb.

26.2.1890 in Eisenach, gef. 4.12.1914), Wilhelm Rothschild (geb. 19.9.1890 in Völkershausen,

gef. 13.7.1915), Leutnant Friedrich Sommer, geb. 10.5.1889 in Rothenburg, gest.

13.9.1918 in Gefangenschaft), Ernst Steinberg (geb. 26.4.1896 in Eisenach, gef.

23.8.1917), Alfons Troplowitz (geb. 1.7.1884 in Wien, gef. 13.7.1915), Offz.St.

Hans Weinstein (geb. 19.8.1890 in Eisenach, gef. 14.3.1915), Unteroffizier

Julius Wolf (geb. 12.2.1892 in Eisenach, gef. 11.10.1916). Außerdem sind

gefallen: Arno Goldschmidt (geb. 15.1.1878 in Eisenach, vor 1914 in Gera

wohnhaft, gef. 31.8.1916), Bernhard Epstein (geb. 12.4.1885 in Eisenach, vor

1914 in Hannover wohnhaft, gef. 9.10.1915). Viele der jüdischen

Kriegsteilnehmer kamen mit hohen und höchsten Auszeichnungen aus dem Krieg zurück.

Bereits in der Zeit der Weimarer Republik zeigte der Antisemitismus seine hässliche

Seite in der Stadt. Schon 1920 und wiederum 1924 wurden

Schaufenster und Namensschilder verschiedener jüdischer Geschäfte von

Eisenacher Schülern mit roter Farbe beschmiert. 1923 und 1925 wurde die Fenster

der Synagoge eingeworfen.

Mitte der 1920er-Jahre gehören dem Synagogenvorstand an: Rechtsanwalt Dr. Blüth,

Max Troplowitz, J. Cohn, Max Malsch, J.-R. Speyer, S. Fink, S. Klebe, M. Großmann,

B. Wolff. Landrabbiner war Dr. Wiesen, Lehrer J. Victor. Letzterer unterrichtete

im Schuljahr 1924/25 60 jüdische Kinder in Religionsunterricht. An jüdischen

Vereinen gab es insbesondere den Wohltätigkeitsverein Chewra Kadischa und den

Israelitischen Frauenverein.

Nach 1933 wurden die Eisenacher Juden wie überall im deutschen Reich aus

dem öffentlichen und wirtschaftlichen Leben verdrängt und zunehmend

entrechtet. In der Pogromnacht im November 1938 wurde die Synagoge

niedergebrannt. Alle jüdischen Geschäfte, viele Wohnhäuser und der Friedhof

wurden demoliert. Im September 1941 wurden die 145 noch in der Stadt

lebenden Juden im Haus Goethestraße 48 zusammengepfercht und 1942 von

dort nach Belzec und Theresienstadt deportiert. Nur wenige der Deportierten überlebten

bis 1945.

Von den in Eisenach geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen

Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hedwig Abraham geb.

Auerbach (1876), Paula Abraham geb. Blumenthal (1878), Clementine (Tina) Appel

geb. Mannheimer (1886), Horst Joachim Appel (1918), Eduard August (1880), Ella

August geb. Lazar (1885), Hannchen Bachrach geb. Mann (1874), Louis Bachrach

(1876), Meta Bachrach geb. Mann (1880), Abraham Alfred Backhaus (1891), Albert

Baer (1886), Benni Baer geb. Mannheimer (1894), Ernst Baer (1883), Lieselotte

Sophia Baer (1929), Tana (Lane, Gertrud) Belgard geb. Weinstein (1887),

Elisabeth Bernstein (1899), Elsa Bibo (1888), Alfred Biermann (1891), Ernst

Blaut (1881), Ellen Esther Frieda Blueth (1929), Irma Blueth geb. Reichenberger

(1900), Leopold Blum (1926), Irma Elise Blumenthal geb. Michaelis (1898), Max

Blumenthal (1882), Jenny Bobrek geb. Grünstein (1881), Jetta Bornstein (1924),

Liba (Liebe, Lotte) Bornstein geb. Fingerhut (1888), Moses Bornstein (), Regina

Bornstein (1926), Srini Bornstein (1921), Sophie Braun geb. Goldschmidt (1879),

Heinz Büchner (1925), Henriette Cohen geb. Weinstein (1881), Eva Friedel Cohn

(1929), Fritz Cohn (1901), Fritz Dressel (1880), Johanna Marianne Dreifuß geb.

Eppstein (1854), Ilse Drucker geb. Hirschfeld (1903), Georg Dzialoszinsky

(1921), Alwin Eckmann (1873), Johanna Eckstein geb. Finsterwald (1877), Benjamin

Berthold Ehrlich (1874), Lilly Ehrlich (1872), Margarete Einhorn geb. Hofmann

(1905), Bella Elias geb. Weinstein, Berta Fingerhut geb. Reiter (), Jessie

Glaser geb. Rosenthal (1890), Gustav Falkenstein (1886), Bernhardine Goldschmidt

geb. Katz (1889), Max Goldschmidt (1876), (1881), Regina Eppstein (1856), Alfred

Fackenheim (1891), Blanka Frank geb. Wolfeiler (1894), Hermann Freimark (1875),

Meta Freimark geb. Löwenstein (1873), Hellmuth Galland (1900), Bernhard

Grossmann (1862), Berthold Grossmann (1897), Friederike Grossmann geb. Aris

(1863), Jenny Grossmann geb. Aris (1867), Edgar Grünbaum (1883), Elisabeth Grünbaum

geb. Kaufmann (1897), Elise Grünbaum geb. Friedmann (1895), Fanny Grünbaum

geb. Jasmin (1859), Hanna Grünbaum (1922), Herbert Grünbaum (1883), Philippine

Grünbaum geb. Stettauer (1857), Werner Ludolf Grünbaum (1923), Hildegard

(Hilde) Grünewald (1897), Karl Grünstein (1875), Isidor Hammerschlag (1881),

Johanna Hammerschlag geb. Löwenstein (1884), Ida Hecht (1887), Gertrude

Heidungsfeld geb. Hirsch (1876), Julius Heidungsfeld (1869), Emma Heilbrun geb.

Heilbrunn (1897), Gertrud (Gertrude) Heilbrun geb. Schloss (1887), Emil

Heilbrunn (1881), Mathilde Heilbrunn geb. Dörnberg (1869), Werner Heilbrunn

(1905), Frieda Hofmann geb. Ludwig (1879), Rosa Homberger geb. Backhaus (1877),

Helmut Horowitz (1921), Adolf Kahn (1870), Julius Kaiser (1904), Sery (Sophie)

Kaiser (1907), Jenny Kallmann (1875), Elisabeth Kaplan geb. Tuplowitz (1894),

Alfred Katz (1928), Alice Paula Katz geb. Hammerschlag (1918), Arthur Katz

(1897), Helmut Ernst Katz (1913), Käthe (Käte) Katz geb. Dreifuss (1912),

Magda Katz geb. Goldschmidt (1892), Marta Katz geb. Schloss (1884), Reni Katz

geb. Ochs (1903), Salo Katz (1938), Selma Katz geb. Grünstein (1869), Siegfried

Salomon Katz (1886), Siegfried Katz (1909), Gerda Kaufer (1925), Gerson Kaufer

(1888), Lola Kaufer geb. Wegener (1892), Selma Süssel Kaufer (1922), Frieda

Kirchheimer geb. Marx (1894), Siegfried Kirchheimer (1887), Frieda Kis geb.

Emanuel (1889), Salomon Kis (1882), Max Klebe (1873), Wilhelmine Kleemann geb.

Waldeck (1871), Bertha Kleimenhagen geb. Heidungsfeld (1864), Hertha Klein geb.

Wiesen (1894), Herrmann Knorringa (1883), Julie Knorringa geb. Falkenstein

(1886), Ruth Doris Knorringa (1923), Rosa Koopmann geb. Katz (1884), Ilse Kuh

geb. Heilbrunn (1897), Rudolf Kuh (1890), Ursula Kuh (1925), Bertha Landsberg

geb. Rothschild (1874), Isidor Lazar (1875), Mathilde Leopold geb. Zeller

(1882), Leopold Levi (1897), Joachim Levy (1923), Arthur Lewinsky (1867), Julius

Linz (1904), Frieda Löwenstein geb. Moses (1872), Luise Löwenstein geb. Blüth

(1872), Martha Löwenstein (1896), Meta Löwenstein geb. Meyer (1870), Salomon Löwenstein

(1867), Werner Löwenstein (1902), Jenny Löwenstern geb. Neuhaus (1879), Rosa Löwenstern

geb. Neuhaus (1877), Franziska Lorenz geb. Müller (1877), Elisabeth Lueneburger

geb. Hofmann (1909), Alfred Maerker (1864), Martha Maerker (1865), Michael

Margulies (1901), Ernst Meyer (1895), Rosel (Rosa) Meyer geb. Grünstein (1879),

Theodora Meyer geb. Mandelbaum (1863), Amanda Michaelis geb. Sabor (1865),

Ferdinand Müller (1869), Johanna Nussbaum geb. Pfifferling (1886), Karl Ochs

(1877), Margarete Ochs (1904), Mathilde Ochs geb. Kohnfelder (1875), Marie

Oppenheim (1912), Paul Oppenheim (1891), Martha Panitsch (1886), Edgar Josef

Pfifferling (1922), Heinz Erich Pfifferling (1926), Johanna Pfifferling geb.

Katz (1926), Edith Bertha Philipp geb. Lichtenstein (1899), Henny Philipp geb.

Großmann (1904), Martha Pollak geb. Grünstein (1884), Heinz Prager (1922),

Siegmund Markus Rehbock (1883), Regina (Regine) Richheimer (1871), Diethard

David Riesenfeld (1929), Sidonie Riesenfeld geb. Linz (1903), Else Rothfels geb.

Fackenheim (1895), Julius Rothfels (1885), Rosel Rothfels (1929), Friedel

Rothschild geb. Katz (1902), Herbert Rothschild (1930), Hermann Rothschild

(1867), Leopold Rothschild (1898), Liesel Rothschild (1931), Sally Rothschild

(1898), Beate Sachs geb. Müller (1900), Hermann Sachs (1890), Charlotte Schloss

geb. Elkan (1897), Paula Seliger geb. Frank (1887), Klara Seligmann geb.

Weinstein (1886), Amalie Silberberg geb. Löwenthal (1859), Joseph Silbermann

(1900), Muscha (Minza) Silbermann geb. Bras (1898), Albert Silberstein (1886),

Flora Simon geb. Müller (1873), Bertha Sinzheimer geb. Stiebel (1874), Berthold

Spangenthal (1889), Clara Marianne Spangenthal (1925), Elfriede Spangenthal geb.

Brylewski (1906), Erna Spangenthal geb. Kosterlitz (1901), Ernst Jochen

Spangenthal (1935), Hans Günther Spangenthal (1930), Max Spittel (1879),

Babette Stein (1871), Emma Stein geb. Stern (1875), Jakob Stein (1862), Alma

Steinberger (1881), Friedrich Steinberger (1888), Ella (Elli) Stern geb.

Grossmann (1899), Gerhard Stern (1929), Jenny Stern geb. Rothschild (1897),

Lisette Stern geb. Nussbaum (1865), Robert Stern (1883), Karoline (Lina) Stiebel

geb. Kaiser (1872), Hans Strauss (1882), Siegfried Tenenbaum (1902), Paul

Troplowitz (1901), Josephus Wahl (1867), Arno Weinstein (1884), Margarethe

(Martha, Mirjam) Weinstein geb. Herzfeld (1860), Irma Wiesen geb. Firnbacher

(1909), Josef Wiesen (1866), Luise Wolf geb. Mendel (1863), Martin Wolfermann

(1901), Minna (Nini) Wolfermann geb. Stern (1908), Max Wolff (1868), Siegfried

Wolff (1888), Hans Wollenberg (1907).

Zur Geschichte der Synagogen

Bereits im Mittelalter war eine Synagoge vorhanden. Sie lag

vermutlich in der "Judengasse" auf dem Grundstück Karlstraße 23 und

war hier noch im 19. Jahrhundert zu sehen. Möglicherweise gab es später (nach

der Mitte des 14. Jahrhunderts?) eine Synagoge in der Löbersgasse.

Im 19. Jahrhundert konnte nach der Gründung der jüdischen Gemeinde bereits

am 30. September 1864 ein Betsaal eingeweiht werden. Bis dahin hatten die

Gottesdienste in Privathäusern jüdischer Familien stattgefunden, u.a. im Haus

des Löser Herz Kayser in der Georgenstraße. Der Betsaal befand sich im

Hintergebäude des Hauses Jacobsplan 19, das von der Gemeinde gekauft worden

war.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. November 1864: "In Eisenach (Weimar) wurde am

Tage vor dem Neujahrsfest ein neuer Betsaal für die erst seit einigen

Jahren dort gegründete Gemeinde unter Anwesenheit der Behörden durch den

Landrabbiner Dr. Heß feierlich

eingeweiht." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. November 1864: "In Eisenach (Weimar) wurde am

Tage vor dem Neujahrsfest ein neuer Betsaal für die erst seit einigen

Jahren dort gegründete Gemeinde unter Anwesenheit der Behörden durch den

Landrabbiner Dr. Heß feierlich

eingeweiht."

|

Nach wenigen Jahren wurde der Betsaal zu klein. An Feiertagen verlegte man

den Gottesdienst in das Gasthaus "Zum Löwen" in der Marienstraße. 1882

bestimmte die Großherzogliche Bezirksdirektion, dass maximal 100 Personen den

Gottesdienst im Betsaal Jacobsplan besuchen dürften.

Die jüdische Gemeinde konnte 1883 ein geeignetes

Grundstück für eine neue Synagoge finden. Nach Überwindung von manchen

Schwierigkeiten (u.a. durch Einsprüche der Nachbarn) konnte am 10. April 1884 der Grundstein gelegt werden. Am

8. Januar

1885 war die feierliche Einweihung der neuen Synagoge. Im Synagogengebäude

wurden auch Räume für Versammlungen sowie für den Religionsunterricht der

Kinder geschaffen. Eine Orgel und ein Synagogenchor bereicherten die

Gottesdienste.

Die Einweihung der Synagoge (1885)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1885:

"Aus Thüringen. Am 8. Januar dieses Jahres wurde in Eisenach

die neuerbaute Synagoge eingeweiht. Die Eisenacher Zeitung berichtet

hierüber Folgendes: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1885:

"Aus Thüringen. Am 8. Januar dieses Jahres wurde in Eisenach

die neuerbaute Synagoge eingeweiht. Die Eisenacher Zeitung berichtet

hierüber Folgendes:

Wie dieser Tage angekündigt, hat heute Vormittag 11 1/2 Uhr die

feierliche Einweihung der neuen Synagoge stattgefunden. Nachdem die

Mitglieder der Gemeinde und viele Eingeladenen aus hiesiger Stadt und

anderen Orten in der schön ausgestatteten und zu Ehren des Tages mit

Grün hübsch geschmückten Synagoge Platz genommen - im Schiff die

Männer, auf den Emporen die Frauen -, begann die Feierlichkeit außen mit

Überreichung des Schlüssels durch Herrn Fischer als Stellvertreter des

leider erkrankten Bauleiters Herrn Architekt Hermann Hahn unter

entsprechenden Worten

an |

Kultusvorsteher

Backhauß, der mit Dank und der Bitte, dass dieses Gotteshaus dem Schutze

der Stadt empfohlen sein möge, das Hauptportal erschloss. Unter dem

Gesange des Psalms 'Gesegnet, die da kommen im Namen des Herrn' betrat der

Festzug, dem Kinder mit geschmückten Stäben vorangingen, die Vorhalle

und danach unter weiteren Gesängen das Innere des Tempels. Vier

geschmückte Gesetzrollen (= Torarollen) wurden vorangetragen, worauf der Großherzogliche

Landrabbiner Herr Dr. Salzer, die Herren Bezirksdirektor von Beust,

Geheimer Regierungsrat Roese, Bürgermeister Peffer, die Herren vom

Gemeinderat und Kirchengemeindevorstand und die israelitischen

Kultusdeputierten folgten. Nachdem die Gesetzrollenträger am Altar

Aufstellung genommen, wurde vom Vorbeter das Gebet 'Wie schön sind deine

Zelte' vorgetragen, worauf unter Wechselgesängen feierlicher Umzug und

Einstellung der Gesetzrollen in die heilige Lade erfolgte. Kultusvorsteher

Backhauß, der mit Dank und der Bitte, dass dieses Gotteshaus dem Schutze

der Stadt empfohlen sein möge, das Hauptportal erschloss. Unter dem

Gesange des Psalms 'Gesegnet, die da kommen im Namen des Herrn' betrat der

Festzug, dem Kinder mit geschmückten Stäben vorangingen, die Vorhalle

und danach unter weiteren Gesängen das Innere des Tempels. Vier

geschmückte Gesetzrollen (= Torarollen) wurden vorangetragen, worauf der Großherzogliche

Landrabbiner Herr Dr. Salzer, die Herren Bezirksdirektor von Beust,

Geheimer Regierungsrat Roese, Bürgermeister Peffer, die Herren vom

Gemeinderat und Kirchengemeindevorstand und die israelitischen

Kultusdeputierten folgten. Nachdem die Gesetzrollenträger am Altar

Aufstellung genommen, wurde vom Vorbeter das Gebet 'Wie schön sind deine

Zelte' vorgetragen, worauf unter Wechselgesängen feierlicher Umzug und

Einstellung der Gesetzrollen in die heilige Lade erfolgte.

Der hiermit verbundene, vor der heiligen Lade vom Landrabbiner vollzogene

Weiheakt machte auf alle Anwesende einen sehr erhebenden Eindruck. Worte

des Dankes und der Fürbitte, wie sie treffender und geeigneter nicht

gewählt werden konnten, kennzeichneten die Bedeutung der Erbauung dieses

Gotteshauses in unserer Stadt. Nach dem rituellen gebet für das Großherzogliche

Haus und das Vaterland, vom Landrabbiner vorgetragen, folgte der Gesang

'Sammelt euch, o Brüder' und dann die Weihepredigt des Landrabbiners.

Dieselbe knüpfte nach erhebender Einleitung an das Psalmwort 145,18 an.

'Nahe ist der Herr Allen, die ihn anrufen in Wahrheit.' Und wir gestehen,

dass es eine ausgezeichnete Weihepredigt war, die Herr Dr. Salzer hielt,

ausgezeichnet durch ihre tief religiöse, wahrhaft humane und dabei doch

dem Religionsbekenntnis voll gerecht werdende Haltung. Der Prediger

schilderte die Bedeutung und den Wert des Gotteshauses in so fesselnder

Weise, dass die andächtige Versammlung ihm mit gespannter Aufmerksamkeit

folgte. Für nahe und ferne Kreise würde Herr Dr. Salzer sich Dank

erwerben, wenn er diese Predigt veröffentlichen wollte. Auf den Gesang

'Die Himmel erzählen Gottes Ehre' hielt der Landrabbiner ein sehr

erhebendes Schlussgebet, in das er das Großherzogliche Haus, Kaiser und

Reich, das Vaterland und dessen Regierung, unsere Stadt, deren Obrigkeit

und Bewohner, die israelitische Gemeinde und deren Vorstand, den Bauleiter

und dessen Mitarbeiter einschloss und besonders auch alle, ohne

Unterschied des Bekenntnisses, die zu Gott bitten oder ihm danken, der

göttlichen Gnade empfahl. Ein dreifaches Amen schloss das Gebet und auch

die Feierlichkeit, die auf die Anwesenden einen sehr guten Eindruck

hervorrief. Die Chorgesänge waren sehr gut vorgetragen worden, ebenso die

Solz: dabei zeigte sich, dass die Synagoge auch akustisch gut gebaut

ist." |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 27. Januar 1885: "Eisenach, 8. Januar (1885). Unter

Teilnahme des Bezirksdirektors, des Stadt- und Kirchengemeindevorstandes,

wie vieler hiesiger und auswärtiger Gäste fand heute Mittag hier die Einweihung

der neuen Synagoge durch den Landrabbiner Dr. Salzer in sehr

würdiger, entsprechender Weise statt. Es ist dies nicht die erste

Synagoge in Eisenach; hier hat schon im Mittelalter eine solche gestanden

und zwar in der Karlstraße, die noch bis vor etwa 40 Jahren die 'Jüdengasse'

hieß. Im 14. Jahrhundert wurde bei einer thüringischen Judenverfolgung

auch die Synagoge in Eisenach zerstört und seitdem durften hier

überhaupt Juden nicht wohnen, bis die Gesetzgebung von 1870 andere

Verhältnisse schuf. Es liegt sonach fast ein halbes Jahrtausend zwischen

der ersten und zweiten Synagoge in Eisenach. Der neue Tempel steht in der

Wörthstraße und ist ein Schmuck derselben, auch die innere Ausstattung

ist freundlich und praktisch." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 27. Januar 1885: "Eisenach, 8. Januar (1885). Unter

Teilnahme des Bezirksdirektors, des Stadt- und Kirchengemeindevorstandes,

wie vieler hiesiger und auswärtiger Gäste fand heute Mittag hier die Einweihung

der neuen Synagoge durch den Landrabbiner Dr. Salzer in sehr

würdiger, entsprechender Weise statt. Es ist dies nicht die erste

Synagoge in Eisenach; hier hat schon im Mittelalter eine solche gestanden

und zwar in der Karlstraße, die noch bis vor etwa 40 Jahren die 'Jüdengasse'

hieß. Im 14. Jahrhundert wurde bei einer thüringischen Judenverfolgung

auch die Synagoge in Eisenach zerstört und seitdem durften hier

überhaupt Juden nicht wohnen, bis die Gesetzgebung von 1870 andere

Verhältnisse schuf. Es liegt sonach fast ein halbes Jahrtausend zwischen

der ersten und zweiten Synagoge in Eisenach. Der neue Tempel steht in der

Wörthstraße und ist ein Schmuck derselben, auch die innere Ausstattung

ist freundlich und praktisch." |

Seit Anfang der 1920er-Jahren wurden mehrfach (1923 und 1925) die Fenster der Synagoge

eingeworfen. 1933 sollte ein weiterer Anschlag auf die Synagoge

ausgeführt

werden:

Anschlag auf die Synagoge (1933)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. April 1933: "Eisenach.

Im Garten der Synagoge wurden in einer der letzten Nächte drei Männer

beobachtet, die sich dort zu schaffen machten und beim Nahen der Polizei

flüchteten. Man fand an der Stelle eine mit Sprengstoff und Zündschnur

versehene Blechbüchse, die nach Ansicht der Polizei zu einem Anschlag auf

die Synagoge verwendet werden sollte. Auf die Ergreifung der Attentäter

hat der Oberstaatsanwalt 300 Mark Belohnung

ausgesetzt." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 21. April 1933: "Eisenach.

Im Garten der Synagoge wurden in einer der letzten Nächte drei Männer

beobachtet, die sich dort zu schaffen machten und beim Nahen der Polizei

flüchteten. Man fand an der Stelle eine mit Sprengstoff und Zündschnur

versehene Blechbüchse, die nach Ansicht der Polizei zu einem Anschlag auf

die Synagoge verwendet werden sollte. Auf die Ergreifung der Attentäter

hat der Oberstaatsanwalt 300 Mark Belohnung

ausgesetzt." |

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge bereits am Abend des 9.

November gegen 22.30 Uhr angezündet. Vorher hatten Mitglieder der Hitlerjugend

und der SA die Inneneinrichtung demoliert und zerschlagen. Wenig später wurde

die Synagogenruine abgebrochen. Das Grundstück kam in den Besitz der Stadt.

Nach 1945 kam der Platz zunächst an die vorübergehend wieder bestehende Synagogengemeinde

Eisenach, 1950/51 in den Besitz des Landesverbandes der

jüdischen Gemeinde. Am 21. September 1947 wurde ein Synagogendenkmal

errichtet. Hochrangige Persönlichkeiten waren zu der Veranstaltung gekommen.

Der Sockel des Mahnmals wurde aus Steinen der früheren Synagoge erbaut. In den

folgenden Jahrzehnten war das Synagogengrundstück meist in ungepflegtem

Zustand. Erst seit Ende der 1980er-Jahre wird es regelmäßig gepflegt. 1998

wurden die früheren Tafeln der Gedenkstätte ersetzt. Die alten Tafeln befinden

sich im Eingangsbereich des Stadtarchivs. 1998 wurde auch eine kleine Tafel zur

Erinnerung an die aus Eisenach 1942 deportieren Juden angebracht. Der Standort

der einstigen Synagoge wird durch die in den Boden eingelassenen weißen Platten

markiert.

Adresse/Standort der Synagoge: frühere Wörthstraße 26 (heute

Karl-Marx-Straße)

Fotos

(neue Fotos Hahn, Aufnahmedatum 12.8.2005)

Das Gasthaus "Löwen" als

Feiertagssynagoge |

|

|

| |

Vor 1885 diente

das bekannte Gasthaus "Löwen" an den Feiertagen der jüdischen

Gemeinde als Synagoge. 1869 hatte hier der "Eisenacher Kongress"

stattgefunden. |

| |

|

Historisches Foto der

Synagoge in Eisenach |

|

|

| |

Die Synagoge

um 1905 |

Modell der Synagoge von Bet

Tfilla

siehe hier; die

Eisenacher Synagoge

über den Link |

| |

| |

|

|

Zerstörung der Synagoge am

9./.10.

November 1938 und

nachfolgender Abbruch

(Quelle: Brunner) |

|

|

| |

Der Brand der Synagoge |

Die Ruine der Synagoge |

| |

|

|

|

|

|

| Die Sprengung der

Umfassungsmauern |

| |

| |

|

|

| |

Nach Sprengung der

Seitenmauern stehen nur noch die Giebel |

| |

|

Der Synagogenplatz

im Sommer 2005 |

|

|

| |

Hinweisschild |

Gedenkstätte im Bereich des

früheren Toraschreines |

| |

| |

|

|

|

|

|

| Gedenktafel |

Das Grundstück der ehemaligen

Synagoge mit Davidstern |

Gedicht von

Selma

Meerbaum-Eisinger |

| |

| |

|

|

Die Villa Klebe - Ausgang der

Deportationen 1942 |

|

| |

Ehemalige Villa

der jüdischen Kaufmannsfamilie Klebe in der Goethestraße 48. In diesem

Haus wurden im September 1941 die 145 noch in der Stadt lebenden Juden zusammengepfercht

und von dort nach Theresienstadt deportiert. Das Gebäude befindet sich in

einem heruntergekommenen Zustand. Eine Hinweistafel ist nicht angebracht. |

| |

|

Jährliche Gedenkstunde am

Synagogenplatz

(Fotos von 2002; Quelle: hier

anklicken) |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Jährliche

Gedenkstunde am Synagogenplatz und am Bahnhof 2007

(Fotos erhalten von Sven Wartner, Eisenach; Foto der Gedenktafel von

Elisabeth Böhrer) |

|

|

|

|

Am Bahnhof (rechts

die Gedenktafel) zur Erinnerung an den Ort, wo die Deportation der

jüdischen Eisenacher "ihren Anfang nahm" |

Am Synagogenplatz

vor der Gedenkstunde |

| |

|

|

|

|

| Mahnmal mit

Gedenktafel |

|

| |

|

|

|

|

| Während der

Gedenkveranstaltung |

|

| |

|

| |

|

|

Der

Synagogengedenkplatz im Oktober 2019

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum: 20.10.2019) |

|

|

| |

Blick über das

Grundstück der

ehemaligen Synagoge |

Gedenkstätte im

Bereich des

früheren Toraschreines |

| |

|

|

|

|

|

| Gedenktafel |

Davidstern über der

Gedenkstätte |

Gedicht von Selma

Meerbaum-Eisinger |

| |

|

|

| |

|

|

| "Stolpersteine" in

der Stadt (seit 2009) |

|

|

| |

"Stolpersteine"

vor dem Haus Schmelzerstraße 14 für Dr. Julius Fackenheim (1863),

Alfred Fackenheim (1891) und Hertha Fackenheim geb. Oppenheim (1896)

|

| |

vgl.

Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Eisenach

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

| August 2009:

Die ersten "Stolpersteine" werden in

Eisenach verlegt |

Artikel von Rita Specht vom 29. Juli 2009 in der

"Thüringischen Landeszeitung" (www.tlz.de,

Artikel)

"Erste Stolpersteine in der Karlstraße 53.

Eisenach. (ep) Eigentlich wollte der Eisenacher Oberbürgermeister dabei sein, wenn in der Wartburgstadt die ersten Stolpersteine verlegt werden. Doch der Kölner Künstler Gunter Demnig, der sie zur Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, Zigeuner, politisch Verfolgten, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und Euthanasieopfer in ganz Europa verlegt, hat unglaublich viel zu tun. Er kann nur am 10. August kommen - wenn der OB nach TLZ-Informationen nicht in der Stadt ist - oder erst im nächsten Jahr. Doch den Protagonisten des Projektes um den Eisenacher Roland Kabisch und das Bündnis gegen Rechtsextremismus war es wichtig, dass die Aktion noch im 20. Jahr nach der friedlichen Revolution stattfindet. Und so wird sie entweder ohne den OB stattfinden oder mit ihm - falls er die Prioritäten noch ändert.

Am 10. August verlegt Gunter Demnig Stolpersteine nicht nur in Eisenach, sondern auch in Heiligenstadt, Eschwege und Bad Langensalza. In Eisenach sollen zunächst die ersten von insgesamt 13 in die Straße eingelassen werden. Sie werden vor dem Haus Karlstraße 53 Zeugnis ablegen vom gewaltsamen Tod von Ilse, Rudolf und Ursula Kuh, die - 1942 ins Ghetto Belzyce deportiert - durch die Nazis ermordet wurden. Ein vierter Stein soll am gleiche Ort an Mathilde Heilbrunn erinnern, die am 8. April 1943 in Auschwitz ermordet wurde. Weitere Steine werden später verlegt in der Querstraße 32 für Bernie, Ernst und Lieselotte Baer, in der Goethestraße 23 für Elise und Dr. Edgar Grünbaum, inder Goethestraße 25a für Frieda und Siegfried Kirchheimer und in der Georgenstraße 35 für Beate und Hermann Sachs. Den geschichtlichen Hintergrund zu den Opfern des Nationalsozialismus recherchierte das Eisenacher Stadtarchiv. Jeder Stolperstein hat einen Paten, der sich mit 95 Euro am Verlegen beteiligt.

Die Aktion am 10. August ist nach Informationen von Christiane Leischner vom Bündnis

gegen Rechtsextremismus nur ein Anfang. Es gebe bereits neue Anfragen für Patenschaften, sagt sie." |

| |

Artikel von Norman Meißner in der "Thüringischen Landeszeitung" vom

10. August

2009: "Spur der Stolpersteine

Eisenach. (ep) "Sechs Millionen ermordete Juden ist auch für mich eine abstrakte Größe", gab Günter Demnig gestern Nachmittag in einer Traube von rund 100 interessierten und engagierten Eisenachern unumwunden zu. Er verlegte in der Karlstraße vor der Hausnummer 53 die ersten vier Steine seines Projektes "Stolpersteine" in der Wartburgstadt. "Die Idee kam mir bereits 1993", erzählte Demnig. Kürzlich wurde in Hamburg der 20 000. dieser Steine ins Pflaster gelassen. "Eisenach ist der 453. oder 454. Ort in Deutschland in dem ich diese Steine verlege", erklärte Demnig im

hochgekrempelten Arbeitshemd.

Die Steine vor dem Haus Karlstraße 53 erinnern an ihre einstigen Bewohner. Bis zum Zwangsverkauf ihres Hauses im September 1939 lebten dort Vater Rudolf, Tochter Ursula und Mutter Ilse Kuh, geborene Heilbrunn, sowie deren Mutter Mathilde Heilbrunn, geborene Doernberg. Sie wurden am 9. Mai 1942 aus Eisenach deportiert und in den Ghettos von Belzyce und Theresienstadt ermordet.

Die Verlegung der ersten 13 Steine in Eisenach, die gestern Nachmittag auch in das Pflaster vor den Haustüren der Querstraße 32, der Goethestraße 23 und 25a sowie in der Georgenstraße 35 gelassen wurden, ermöglichten zwölf Privatpersonen, der Eisenacher Geschichtsverein sowie die hiesige IG-Metall-Verwaltungsstelle. Zu ihnen gehört auch Karolin Schulz. "Im November vorigen Jahres kam ich an der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge vorbei und entdeckte einen vertrockneten Kranz. Da war mir klar, dass das Thema stärker in das Bewusstsein gerückt werden muss." 95 Euro für einen Gedenkstein investierte auch Katja Wolf, die froh ist, dass es auch endlich in Eisenach mit der Verlegung geklappt hat. Sie kannte Demnigs Projekt aus Suhl, dem ersten Ort der "Stolperstein"-Verlegung in Thüringen.

Ilona Beck vom Bündnis gegen Rechtsextremismus informierte vor dem Haus Karlstraße 53 die Anwesenden über das Schicksal der Familie Kuh. Marina Demagin trug auf ihrer Violine jüdische Werke, aber auch einen Klassiker von Johann Sebastian Bach vor - denn "die Familie Kuh war nicht nur eine jüdische Familie, sondern auch eine deutsche Familie", erklärte Thekla Bernecker.

Schnell und unkompliziert wurde dem Projektinitiator Günter Demnig bei seiner Verlegung in Eisenach geholfen. Mitarbeiter des Stadtbauhofs haben die Pflastersteine vor den betreffenden Haustüren aus den Gehwegen genommen, damit die goldenen Gedenksteine Platz haben.

"Jeder muss beim Lesen der Stolpersteine zwangsläufig eine Verbeugung machen", schloss Demnig, der gestern auch in Heiligenstadt und Eschwege seine "Stolpersteine" verlegte und am Abend einen Vortrag dazu in Meiningen hielt." |

| |

| Mai 2010: Weitere

Verlegung von "Stolpersteinen" in der Stadt |

Artikel von Peter Rossbach in der

"Thüringischen Landeszeitung" vom 28. Mai 2010 (Artikel):

"Elf weitere "Stolpersteine" erinnern an das Schicksal der jüdischen Opfer.

Rosel Rothfels wurde nur wenig älter als 13 Jahre. 1942 wurde das junge Mädchen aus Eisenach deportiert ins Ghetto Belzyce und gilt seitdem als verschollen/ermordet. Seit gestern erinnert ein "Stolperstein" vor dem einstigen Wohnhaus der Rothfels am Jakobsplan 7 an das Schicksal von Rosel.

Eisenach. Insgesamt verlegte Künstler Gunter Demnig gestern elf neue "Stolpersteine" in Eisenach, der mit seiner Aktion, die es in vielen anderen Städten auch gibt, die jüdischen Opfer des Nazi-Regimes vor dem Vergessen bewahren will.

"Wenn man den Ort, in dem man lebt, richtig verstehen will, muss man seine Geschichte kennen", so Christiane Leischner vom Bündnis gegen Rechtsextremismus, das die Aktion in Eisenach begleitet. Ziel sei es, die "Opfer aus der Anonymität zu holen, ihnen die Namen zurück zu geben". Jeder Stein symbolisiere ein Menschenleben, so Leischner, und werde so zu einem "Zeichen gegen das Vergessen". Sie erinnerte daran, dass das Grauen für diese Opfer nicht erst in den Lagern begann, sondern "in ihrer Nachbarschaft, mitten in der Gesellschaft".

Auch Oberbürgermeister Matthias Doht findet es "gut, dass wir wieder an die Eisenacher Mitbürger erinnern, die in der Nazi-Zeit deportiert und umgebracht wurden". So erhielten die Opfer ihre Identität zurück. "Ihr Leben und Sterben steht für die zahllosen Opfer des NS-Regimes", so Doht. Für Regionalbischof Werneburg geht von den Stolpersteinen noch eine weitere Botschaft aus: "Nutzt aus den Steinen, die wir uns gegenseitig täglich in den Weg legen, lieber um Brücken zueinander zu bauen".

Patenschaften. Im vergangenen Jahr wurden in Eisenach zum Start der Aktion 13 Stolpersteine an den einstigen Wohn- oder Arbeitsstätten von damals ermordeten jüdischen Eisenacher Bürgern verlegt, gestern kamen elf weitere hinzu. Diese wurden von Paten finanziert. Die Paten der elf "Stolpersteine sind in diesem Jahr: Dr. Reinhold Brunner, Volkmar Kabisch, Sascha Schorr, Ralf Pollmeier, Heiko Röscher, Erika Hermanns, Christa Boy, Kunstverein Eisenach e.V., Richard

Janus, Carsten Meyer und der Steinmetz Betrieb Schuchardt.

Die neuen "Stolpersteine" wurden an sechs Orten verlegt: Karlstraße 6 (in Erinnerung an Jenny, Friederike, Bernhard und Berthold Großmann), Goethestraße 27 (Lotte Schloß), Karlstraße 34 (Fritz Cohn), Goethestraße 29 (Clara Sittemann) und Jakobsplan 7 Rosel, Else und Werner Rothfels sowie Julius Rothfeld)." |

| |

| Juni 2011:

Jugendgruppe für Ihre Forschungen

ausgezeichnet |

Artikel in "dtoday.de" vom 20. Juni 2011 (Artikel):

"'Zeitensprünge' von der Stiftung Demokratische Jugend

Geschichtsprojekt junger Eisenacher ausgezeichnet

Eisenach (sj) - Fünf sehr junge Leute aus Eisenach fahren an den Starnberger See, um ein Projekt zu präsentieren.

Sie lernten sich bei einem Ferienprojekt im Wartburg-Radio kennen, um sich am Geschichtsprojekt

'Zeitensprünge" von der Stiftung Demokratische Jugend zu beteiligen mit dem Thema

'Das Jüdische Leben in Eisenachs Straßen', speziell die Zeit vor und während des Zweiten Weltkrieges. Die jungen Leute recherierten im Stadtarchiv, haben Quellen studiert und Zeitzeugen befragt wie Eva Feist aus New York. Sie ist schon 90 Jahre alt und lebte als jüdisches Mädchen in Eisenach mit allen Schrecken dieser Zeit.

'Was Leute unseres Alter damals erlebten, können wir uns heute nicht mehr

vorstellen', so die Projektteilnehmer. Die Fünf wurden vom Förderprogramm

'Demokratisch Handeln" ausgezeichnet. Eine Jury wählte aus 237 eingereichten Projekten 53 aus und lud die Gewinner zur

'21. Lernstatt Demokratie' nach Tutzing an den Starnberger See ein vom 21. bis zum 24. Juni. Das Projekt sei ein herausragendes Beispiel für Engagement und Lernbereitschaft für Demokratie. Stolz ist auch Dr. Brunner, der Stadtarchivar:

'Allzu oft wird Geschichte nur in ihren Grundstrukturen und in großem Rahmen vermittelt. Wenn ein junger Forscher aber erfährt, dass etwa ein naher Verwandter oder Bekannter mit einer Geschichte verbunden ist, wagt er einen Blick auch hinter die

Kulissen'. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Geschichtsverein, dem Bündnis gegen Rechts, Musiker Alexander Blume und MdL Katja Wolff dürfen alle Projektteilnehmer mit nach Tutzing fahren." |

| |

| Juni 2011:

Eine dritte Verlegung von

"Stolpersteinen" wurde durchgeführt |

Artikel in "dtoday.de" vom 20. Juni 2011 (Artikel):

"Paten für das Stolpersteinprojekt

Engagement des Bündnisses gegen Rechtsesxtremismus

Eisenach (sj) - Durch das Engagement des Bündnisses gegen Rechtsextremismus

Eisenach ist es gelungen, auch im Jahre 2011 zahlreiche Paten für das Stolpersteinprojekt zu finden.

Es ist die dritte Verlegung nach den Jahren 2009 und 2010. So wurden am 20. Juni 24 weitere Stolpersteine in Eisenach verlegt. Einer von ihnen wurde dem Landrabbiner Dr. Josef Wiesen am Schlossberg 10

gewidmet, wo der Rabbi mit seiner Familie lebte, ehe sie abtransportiert wurde. Seine Ururenkelin Marjan Meier war bei der Verlegung der Messingplatte vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie anwesend. Die Verlegung dieser kleinen Gedenkplatten ist eine europaweite Aktion, die an das Schicksal der Juden Deutschlands erinnern soll, die im Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Diese Geschehnisse dürfen nie vergessen werden." |

| |

| Juli 2012:

Weitere Verlegung von "Stolpersteinen"

in Eisenach |

Artikel von Heiko Kleinschmidt in der

"Thüringer Allgemeinen" vom 31. Juli 2012: "Weitere Stolpersteine erinnern an Opfer der Nazizeit

Doron und Yuval Stern sowie Edna Spitzer aus Israel gedachten am ehemaligen Wohnhaus ihrer jüdischen Familie.

Eisenach. Für Doron und Yuval Stern sowie Edna Spitzer aus Israel war es eine Heimkehr, obwohl sie nie in Eisenach lebten. Die drei legten am Montag in der Goethestraße Rosen nieder, nachdem dort ein weiterer Stolperstein zur Erinnerung an deportierte jüdische Mitbürger verlegt wurde. Darauf ist zu lesen, dass einst Philippine Grünbaum hier wohnte; die Urgroßmutter der drei Israelis..."

Link

zum Artikel

Anmerkung: an den folgenden Häusern wurden "Stolpersteine"

für ermordete jüdische Einwohner der Stadt verlegt: Stolzestraße 5/7: Karl Ochs, Mathilde Ochs, Reni Ochs, Margarete Ochs, Marie Ochs, Fritz

Ochs; Bahnhofstraße 27: Ludwig Spangenthal, Elfriede Spangenthal, Hans-Günther Spangenthal, Ernst Jochen

Spangenthal; Dr.-Siegfried-Wolff-Straße 2a: Berthold Spangenthal, Elfriede Spangenthal, Marianne

Spangenthal; Löberstraße 2: Edgar-Josef Pfifferling, Heinz-Erich

Pfifferling; Goethestraße 23: Philippine Grünbaum; Gaswerkstraße 30: Elisabeth Grünbaum, Dr. Herbert Grünbaum, Hanna Grünbaum, Werner-Ludolf Grünbaum;

Bahnhofstraße 17: Hildegardt Grünewald. |

| |

| November 2013:

Ein Begleitbuch zur Stolperstein-Aktion ist in

neuer Auflage erschienen |

Artikel von Peter Rossbach in der

"Thüringer Allgemeinen" vom 8. November 2013: "Begleitbuch zur Stolperstein-Aktion vorgestellt

Eisenach. In dem Buch ist aufgeschrieben, was Forscher herausfanden über die jüdischen Opfer der Nazis - darunter auch über wenig bekannte Eisenacher.

Reinhold Brunner, Chef des Stadtarchivs und des Geschichtsvereins, macht keinen Hehl daraus: "Als die Idee aufkam, in der Stadt Stolpersteine für die jüdischen Eisenacher Opfer des Nationalsozialismus zu verlegen, war ich dagegen. Ich hatte große Zweifel, ob dies die geeignete Form der Erinnerung ist. Heute danke ich allen, die diese Idee so hartnäckig weiter verfolgt haben."

82 Steine sind inzwischen ins Eisenacher Straßenpflaster eingelassen. Sie sind ein Mahnmal und erinnern an das Schicksal der Juden, die deportiert, vertrieben, ermordet oder in den Freitod getrieben wurden.

Heute ist Brunner der Herausgeber des Buches "Stolpersteine in Eisenach", das seit Freitag in der zweiten, erweiterten Auflage erhältlich ist. Die erste Auflage (500 Exemplare) war in nur drei Wochen vergriffen.

In dem Buch sind die Biografien der Menschen enthalten, für die Stolpersteine verlegt wurden. Über 20 Lebensbeschreibungen kamen nun hinzu.

Außerdem wird im Buch ein Projekt vorgestellt. Schüler der Goetheschule hatten es im Jahr 2012 im Rahmen des Pogromgedenkens gezeigt.

Die Aktion "Stolpersteine" wird fortgesetzt. Im März 2014 sollen die nächsten Gedenksteine in Eisenach verlegt werden. Allein im Jahr 1942 wurden weit über 100 Menschen aus Eisenach deportiert.

Im kommenden Jahr werden erstmals auch Naziopfer geehrt, die nicht wegen ihrer Herkunft als Juden, sondern wegen ihrer politischen Überzeugung zu Opfern wurden, ein Sozialdemokrat und ein Kommunist.

Die Herstellung und Verlegung der Steine wird ausschließlich über Spenden finanziert. Jeder kann für 120 Euro eine Patenschaft für einen Stolperstein in Eisenach übernehmen. Für 2014 sind bereits einige Spender vorhanden, weitere sind natürlich gern gesehen. Ansprechpartnerin ist Christian Leischner vom Bündnis gegen Rechts.

Das Stolperstein-Buch ist nicht käuflich zu erwerben, sondern wird kostenlos auf Anfrage im Stadtarchiv (Markt 24), in der Stadtbibliothek (Georgenstraße 54) und der Buchhandlung "Leselust" am Markt ausgegeben. Gedruckt wurden 500 Exemplare." |

| |

| März 2014:

In Eisenach liegen nach einer sechsten Verlegung

nun über 90 "Stolpersteine" |

Artikel von Norman Meißner in der

"Thüringischen Landeszeitung" vom 20. März 2014: "In Eisenach gibt es mittlerweile 90 Stolpersteine

'Es ist in Eisenach eine schöne Kontinuität', freut sich Gunther Demnig zur inzwischen sechsten Verlegung von Stolpersteinen in der Wartburgstadt. Zu den 82 verlegten Steinen konnte der Kölner Künstler zwölf weitere in das Pflaster mehrerer Gehsteige der Stadt einlassen..."

Link

zum Artikel |

| Verlegt wurden Stolpersteine für Willy

Enders (Sozialist, Stadtfelder Straße 19a), Ellen Blüth (Bahnhofstraße

27), Werner Heilbrunn (Karlstraße 44), Henriette Katz (Rennbahn 28), Ruth

Doris, Julie und Hermann Knorringa (Rennbahn 8) Meta Löwenstein

(Karlstraße 8), Werner Alfred Löwenstein sowie Julius und Eugenie Moser

(Georgenstraße 44/46) und Heinrich Zieger (Frankfurter Straße

104). |

| |

|

August 2019:

Das Stadtarchiv hat eine große

Sammlung an Erinnerungen an jüdische Familien in der Stadt

|

Artikel von Katja Schmidberger in der

"Thüringischen Allgemeinen" vom 30. August 2019: "Sammlung ermöglicht

berührende Einblicke in jüdisches Alltagsleben.

Eisenach Stadt verfügt seit kurzem über den Nachlass von Ben Chorin. Es gibt

auch ein großes Verzeichnis zu jüdischen Familien.

Eisenach hat einen großen Bestand an Judaica, darunter zählen jüdische

Schriften und Manuskripte, auch viele Lebensläufe. Seit kurzer Zeit

erweitert der Nachlass der inzwischen verstorbenen Eisenacher Ehrenbürgerin

Avital Ben Chorin die gesamte Sammlung. Begonnen hat die Beschäftigung mit

den einst hier lebenden jüdischen Bürgern nach der Wende, erinnert sich der

frühere Stadtarchivar und jetzige Bildungsamtsleiter Reinhold Brunner.

Eisenach hatte 1995 als eine der ersten Städte in Thüringen ein Treffen mit

ehemaligen jüdischen Eisenachern und deren Nachkommen organisiert. Damals

äußerte die Stadt an die Erben den Wunsch, dass diese Zeugnisse aus ihrem

Leben oder dem ihrer Vorfahren entweder im Original oder in Kopie zur

Verfügung stellen. 'Auf diese Weise ist eine große, relativ fundierte

Sammlung über die Mitglieder der jüdischen Gemeinde seit ihrer

Neukonstituierung Mitte des 18. Jahrhunderts über das 19. Jahrhundert bis

zur Verfolgungsgeschichte Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden', berichtet

Reinhold Brunner, der vor Jahren ein Buch mit Forschungsergebnissen über das

jüdische Leben hier veröffentlichte. Dieses Erforschen von Biografien hier

in Eisenach Anfang der 90er Jahre sei damals in Thüringen einmalig gewesen,

schildert er. 'Unser Ziel war es, die Personen, die früher hier lebten,

greifbarer zu machen, auch jüdisches Alltagsleben so nachvollziehbarer

werden zu lassen', berichtet Brunner. Es sei nicht ausschließlich nur darum

gegangen, die Verfolgung der Juden sichtbar zu machen, sondern man wollte

deren ganzes Leben nachvollziehbar machen. Und damit belegen, dass die

jüdische Bevölkerung einmal ein Teil der Eisenacher Bevölkerung war. 'Sie

haben sich stark als Eisenacher, auch als Deutsche gefühlt', erklärt der

Amtsleiter.

Verzeichnet sind in der Sammlung zwischen 800 und 1000 Einzelpersonen.

Alphabetisch geordnet sind die Familien gelistet, die einst in Eisenach

gelebt haben mit ihren familiären Kerndaten – welche Kinder sie hatten,

welche verwandtschaftlichen Beziehungen sie pflegten, ob sie ein Gewerbe in

der Stadt hatten und wo sie in Eisenach wohnten. Diese Zusammenstellung an

Biografien konnte immer wieder durch Materialien ergänzt werden, die Brunner

im Nachgang der Begegnungswochen in den 90ern erhalten hat. Neben der

Sammlung gibt es zudem jüdische Nachlässe. 'Es sind eher Teilnachlässe, oft

sind es nur Splitter aus dem Leben, Fotos, Briefwechsel, letzte bewegende

Briefe, auch Kleidungsstücke', sagt Brunner. Er erinnert an Briefe, die er

zum Beispiel von Samuel Kis erhielt. Er hatte die Briefe seiner Eltern aus

Eisenach aufgehoben. Die Briefe übergab er in Kopie an die Stadt. Spannend

sei auch der Nachlass der Familie Löwenstein. Eine Familie, die sehr weit

verzweigt in Eisenach war. Manches sei zudem auf verschlungenen Wegen

hierher gelangt. Darunter ein Hemd von Max Grünbaum, einem Arzt aus

Wutha-Farnroda. Das seien am Ende nicht immer Zeugnisse, meint Brunner, die

unbedingt archivischen Charakter haben. Aber sie offenbaren jüdisches

Alltagsleben. Das Verzeichnis über die früheren Mitglieder der jüdischen

Gemeinde sowie die Nachlässe bilden mit Sicherheit für den

kommunalarchivischen Bereich in Thüringen eine respektable Sammlung an

Judaica, ist sich Brunner gewiss.

Zu Avital Ben Chorin selbst, die früher einmal Erika Fackenheim hieß, gab es

bereits viel in Eisenach – durch den großen Nachlass, der vor wenigen

Monaten an die Stadt übergeben wurde, wird die Gesamtsammlung nun erheblich

bereichert. Das Material ermöglicht es, das Leben und Wirken Avitals

detailreich zu erforschen. Zum Nachlass gehören persönliche Dokumente,

Informationen zur jüdischen Geschichte Eisenachs und Bilder, die vielleicht

wie keine andere Quelle das Schicksal einer jüdisch-deutsch-israelischen

Familie widerspiegeln.

'Im Gesamtpaket ist eine lebende Sammlung', betont der Bildungsamtsleiter.

So fließen immer wieder neue Informationen, allein auch während der

Verlegung der Stolpersteine. Öfter kämen ältere Eisenacher dazu und

berichteten. Auch solche Erinnerungen werden aufgezeichnet und

eingearbeitet."

Link zum Artikel |

| |

|

Januar 2020:

Erinnerung an die Familie Kis

|

Artikel von Frank Rothe und Peter Rossbach

in der "Thüringer Allgemeinen" vom 14. Januar 2020: "Erinnerung an Frieda

und Samuel Kis.

Eisenach. Das jüdische Ehepaar wohnte in Eisenach mit zwei Söhnen in

der Wörthstraße, die heute den Namen Karl-Marx-Straße trägt.

100 Stolpersteine in Erinnerung an Eisenacher Bürger, die unter der

Naziherrschaft 1933 bis 1945 verfolgt, vertrieben und ermordet wurden,

wurden von 2009 bis 2019 im Eisenacher Stadtgebiet verlegt. Auf Initiative

des Bündnisses gegen Rechts gehört Eisenach damit zu vielen deutschen

Städten, in denen mit messingfarbenen Bodenfliesen des Künstlers Gunter

Demnig an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. Unsere Zeitung

veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen, was zum Leben dieser Menschen

bekannt ist. Die Informationen und Fotografien zusammengetragen hat der

Eisenacher Frank Rothe. In der heutigen Folge geht es um das Schicksal des

Ehepaars Frieda und Samuel Kis, das Anfang der 1920er-Jahre mit zwei Söhnen

nach Eisenach gekommen war. Samuel wurde am 10. April 1882 in Darkony

Miskolz in Österreich-Ungarn geboren. Er wuchs dort auf.

Ende des Ersten Weltkriegs in Erfurt. Frieda wurde am 16. Juni 1889

im hessischen Nentershausen

geboren. Sie besuchte die Schule im Ort. Wie und wo sich die beiden kennen

lernten, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Das Paar muss Ende des Ersten

Weltkrieges für einige Zeit in Erfurt gewohnt haben, bevor Eisenach als

Heimat ausgewählt wurde. Am 5. März 1914 kam Sohn Jakob Heinz Kis in Erfurt

zur Welt. Alfred Kis folgte dann am 1. November 1921. Er wurde ebenfalls in

Erfurt geboren.

Ein Laden in der Georgenstraße. Kurz danach zog die Familie nach

Eisenach in die damalige Wörthstraße 45, die heutige Karl-Marx-Straße. Die

Söhne wuchsen hier auf und besuchten die Schule. Samuel betrieb in der

Georgenstraße 12 einen Manufakturwarenhandel und konnte damit die Familie

ernähren. Als das Nazi-Regime 1933 an die Macht kam, versuchte die Familie

komplett ins Ausland auszuwandern. Dieser Versuch schlug fehl. Nach dem Ende

des Schulbesuches von Alfred im Jahre 1936 konnten zumindest beide Brüder

nach Palästina auswandern. Jakob Heinz war damals 22 und sein jüngerer

Bruder Alfred noch 14. Es war für beide nicht leicht, die Eltern in

Nazi-Deutschland zurückzulassen. Mit ihrer Flucht retteten sich die Söhne

vor dem Holocaust. Am 9. Mai 1942 wurde das jüdische Ehepaar aus Eisenach

deportiert und kurze Zeit später im Ghetto im polnischen Belzyce ermordet.

Finanziert werden die Stolpersteine von verschiedenen Gruppen, Vereinen,

Interessengemeinschaften und zahlreichen weiteren privaten Paten. Nach wie

vor werden weitere Paten gesucht. Wer eine Patenschaft übernehmen möchte –

ein Stein kostet 120 Euro – meldet sich beim Bündnis gegen Rechtsextremismus

Eisenach unter Telefon: 0172/1458702."

Link zum Artikel |

| |

|

Juli 2024:

Aufruf zum Reinigen der

Stolpersteine |

Presseinfo des Bündnisses gegen

Rechtsextremismus Eisenach in eisenachonline.de vom 5. Juli 2024: "Aufruf

an die Menschen in Eisenach zum Reinigen der Stolpersteine.

Das Bündnis gegen Rechtsextremismus Eisenach ruft in diesem Jahr wieder zur

Putzaktion der Stolpersteine in Eisenach auf. An mittlerweile 52 Stellen

befinden sich im Eisenacher Stadtgebiet die Stolpersteine des Künstlers

Gunter Demnig und erinnern an das ehemalige jüdische Leben der Stadt. Sie

sind zugleich Mahnung an die heutige Generation. Seit dem Jahr 2009 werden

die Stolpersteine für die Opfer des Nationalsozialismus durch das Bündnis

gegen Rechtsextremismus Eisenach gemeinsam mit der Stadtverwaltung Eisenach

verlegt. Viele Menschen haben mit einer Patenschaft die Verlegung

ermöglicht. Im letzten Jahr konnten weitere Stolpersteine verlegt werden und

die gesamte Anzahl beträgt nun 136 Stolpersteine. Weitere Stolpersteine

werden im kommenden Jahr hinzukommen. Wer einen oder mehrere Steine putzen

möchte, meldet sich zur Koordination unter

stolpersteine@bgr-eisenach.de

oder unter 0170-5952155. Wir danken von Herzen allen Putzhelfern."

Link zum Artikel |

Erinnerungen an die jüdische Geschichte Eisenachs im

Lutherhaus Eisenach innerhalb einer Sonderausstellung ab 20. September 2019

"Erforschung und Beseitigung. Das kirchliche 'Entjudungsinstitut' 1939-1945

Die Fotos unten geben Eindrücke vom Besuch der Ausstellung - weitere

Informationen

www.lutherhaus-eisenach.de /

https://www.lutherhaus-eisenach.com/de/das-lutherhaus/sonderausstellung.html

Presseartikel: z.B.

https://www.evangelisch.de/inhalte/160391/17-09-2019/sonderausstellung-zum-entjudungsinstitut-im-eisenacher-lutherhaus

oder

https://www.mdr.de/kultur/ausstellung-entjudungsinstitut-eisenach-100.html

Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_zur_Erforschung_und_Beseitigung_des_jüdischen_Einflusses_auf_das_deutsche_kirchliche_Leben

|

|

|

|

|

Flyer

zur Ausstellung

|

Formen

des Judenhasses

|

Adolf

Stoecker (1835-1909) - Vordenker

des christlichen Antisemitismus |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Houston

Steart Chamberlain:

Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts |

"Antisemiten

- Katechismus" |

Antijüdische

Schrift des

Landesbischofs von Thüringen

Martin Sassa (1938) |

Links:

Seidenbändchen

und Lutherrose zum Anstecken

zur Lutherfeier 1933 |

"Die

deutsche Bibel im

deutschen Volk 1543-1934"

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Stationen der

Diskriminierung,

Entrechtung und Ermordung

der Juden in der NS-Zeit

|

NS-Staat,

Kirche und jüdische

Einrichtungen in Eisenach -

umfassende Informationen

zum Anklicken |

Die

ausgebrannte Eisenacher

Synagoge nach dem

Novemberpogrom 1938

|

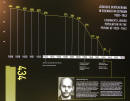

Entwicklung

der jüdischen

Bevölkerung in Eisenach

im Zeitraum 1928-1943

|

Stigmatisierung

der jüdischen

Bevölkerung im Adressbuch 1938/39:

der Arzt Dr. Grünbaum ist mit einem

Kreuz gekennzeichnet ("verstorben") |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

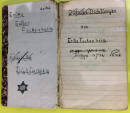

Dichtungen

von Erika Fackenheim

aus Eisenach (später

Avital Ben Chorin) |

"Stolperstein"

für Dr. Julius

Fackenheim, Großvater von

Erika Fackenheim |

Erster Gedenkstein

für die

zerstörte Synagoge mit Verharmlosung

im Blick auf die Täter ("Bubenhände") |

Mahnmal

zum "Entjudungsinstitut" in Eisenach an

der Bornstraße mit Schulderklärung "Wir sind in die Irre gegangen..."

(Mai 2019) |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Germania Judaica I S. 94-95; II,1 S. 197-199; III,1 S. 293f. |

|  Reinhold Brunner: Von der Judengasse zur Karlstraße. Jüdisches

Leben in Eisenach. Hain-Verlag Weimar 2003. 292 Seiten, 80 Abbildungen.

12,70 € (mit weiteren Literaturangaben). Reinhold Brunner: Von der Judengasse zur Karlstraße. Jüdisches

Leben in Eisenach. Hain-Verlag Weimar 2003. 292 Seiten, 80 Abbildungen.

12,70 € (mit weiteren Literaturangaben). |

| Reinhold Brunner: Die Verfolgung, Vertreibung und

Ermordung der jüdischen Menschen Eisenachs 1938.1942. Eisenach 1998. 42 S.

Abb. Erhältlich im Stadtarchiv Eisenach. 2,50 €. |

| Stolpersteine in Eisenach. Hrsg. von Reinhold Brunner

im Auftrag des Bündnisses gegen Rechtsextremismus und des Eisenacher

Geschichtsvereines. Erschienen Eisenach 2012. Artikel

von Heiko Kleinschmidt zur Buchvorstellung in der Thüringer Allgemeinen vom

23. Februar 2012.

Neuauflage Eisenach 2013. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Eisenach Thuringia. Earliest evidence of the

presence of Jews in Eisenach dates from 1241. There was a "Jew Street"

at the center of the city. In the course of the Black Death persecutions of

1348-49, all or most Jews were driven out of Eisenach. Allowed to return again a

few years later, they were permanently expelled in 1458.

Until the beginning of the 19th century, Jews were not allowed to settle in

Eisenach. The Jewish community, which began to evolve round the middle of the

century, acquired a cemetery and set up a

prayer hall. By the time it was formally constituted as a community in 1867,

there were 72 members. The community numbered 287 in 1877 and dedicated a new

synagogue in 1885. The Jewish population was 440 in 1905. Twenty-three Jewish

soldiers died in Worldwar I. Strident antisemitic propaganda and occurrences

were common in Eisenach and the windows of the synagogue were repeatedly smashed

during the 1920s. In June 1930, an assembly of all Thuringian Jews was organized

by the Central Union (C.V.) as a protest against the growing Nazi influence in

Thuringia. After the Nazi takeover in 1933, Jewish businesses were boycotted;

Jews were ostracized socially and professionally and suffered public humiliation.

On Kristallnacht (9-10 November 1938), the synagogue was set on fire and

destroyed; all Jewish stores, some homes and the cemetery were vandalized; and

Jews were rounded up, beaten, and deported to the Buchenwald concentration camp.

About a third of the Jewish population managed to make it to safe havens, mainly

to Palestine and the U.S. Many moved to other cities inside Germany or to

neighboring countries, only to be caught up again after the outbreak of war. Of

the 215 Jews listed as residing in Eisenach in the May 1939 census, only 145

were left by September 1941. The were forced by the local authorities to live in

a few "Jewish houses". On 9 May 1942, the first deportation train set

out for the Belzec death camp; none returned. Those over 65 and those who had

been decorated in Wordwar I were deported in September 1942 in the

Theresienstadt ghetto. Only three Jewish families remained in Eisenach. They too

were deported within the next months. Very few of the deportees survived.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|