|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"

Gera mit

Greiz und Weida (Kreisstadt,

Thüringen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Gera bestand eine jüdische

Gemeinde bereits im Mittelalter. Erstmals werden 1331 Juden in der

Stadt genannt: Kaiser Ludwig bestätigte dem Vogt Heinrich von Gera die Rechte

über die Juden in seinem Gebiet. Die Judenverfolgung in der Pestzeit 1349

traf auch die Juden in Gera. Ein Überlebender war möglicherweise der 1357 in

Erfurt genannte Jude Abraham von Gera.

Die jüdischen Familien wohnten vermutlich in der zwischen Markt und Kornmarkt

gelegenen "Jüdengasse", jedoch ist unklar, aus welcher Zeit

die Bezeichnung und damit die jüdische Ansiedlung in dieser Gasse stammt.

Möglicherweise stammt die Bezeichnung erst aus der Zeit nach der Verfolgung von

1349. Eine Synagoge ("Judenschule") wird 1502 genannt, als der

Hofjude Meyer mit ihr und einem Haus in der Vorstadt belehnt wurde. Davor lassen

sich Juden (in der Zeit nach der Verfolgung in der Pestzeit) erst seit 1478

in Gera nachweisen: in diesem Jahr wirkte der jüdische Arzt Michel in der

Stadt. Wenig später zog ein anderer Jude aus Eger nach Gera zu. Der genannte

Hofjude Meyer lebte vom Geldhandel und war insbesondere für den Landesherrn

tätig. 1491 wurden die Geraer Juden auf Bitten des Rates von Leipzig gefangen

gesetzt unter der Beschuldigung, ein in einem Leipziger Kloster gestohlenes Sakrament

gekauft zu haben. 1500 wurden die Juden angeblich aus der Stadt

vertrieben, doch wird bereits 1502 der oben genannte Hofjude Meyer in der

Stadt erwähnt. Danach schweigen jedoch die Quellen über mehrere Jahrhundert

bezüglich Juden in der Stadt.

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind Juden wieder in der

Stadt zugezogen. Unter den ersten war Hermann Tietz (Namensgeber des

Warenhauskonzerns "HERTIE"), der am 1. März 1882 ein kleines

Geschäft in der Stadt eröffnete. 1885 wurde die Israelitische Kultusgemeinde (IKG

bzw. IsrKG) als sogenannte "freie Vereinigung" gegründet. Zu ihren

Gründungsmitgliedern gehörte Hermann Tietz.

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich wie

folgt: 1907 280, 1924 ca. 500 Gemeindeglieder.

Zur jüdischen Gemeinde gehörten auch die in Greiz

lebenden jüdischen Personen (1924: 25). Mehrere jüdische Kaufhäuser und

Einzelhandelsgeschäfte waren in Greiz in den 1920er-Jahren und bis nach 1933 im

Besitz jüdischer Personen, so das Herrenkonfektionsgeschäft Wiesenthal &

Co. (Inh. Karl Wiesenthal; Ecke Thomasstraße/Burgstraße), das Geschäft der

Brüder Philipp und Samuel Laßmann (Markt 6), die Schuhmacherei Baruch Reisler

(Marktstraße 6), das Schuhgeschäft von Moritz Recher (Brückenstraße 14), das

Kaufhaus Wohlwerth (Inhaber Eduard Lippmann, Marktstraße 4). In der Stadt

lebten außerdem Familie Leo Popper (Kugelacker 27), Familie Hans Kramer

(Mitinhaber der Fa. Franz Müller und Kramer) sowie einige weitere

Personen.

In Weida lebten im Haus Geraer Straße 40

die jüdischen Familien Fröhlich und Sabersky (Haus besteht nicht mehr, März

2017 wurden "Stolpersteine" im Gehweg verlegt).

An Einrichtungen bestanden eine beziehungsweise mehrere Synagogen /

Beträume (s.u.), eine jüdische Schule/Gemeindehaus (im ehemaligen

Meistergässchen 10 neben dem Walkmühlenplatz; hier inzwischen eine neue

Straßenführung; Gebäude nicht mehr erhalten), vermutlich auch ein rituelles

Bad oder mehrere Bäder. Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden auf den

städtischen Friedhöfen

beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der auch als Vorbeter ("Prediger") tätig war.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Arthur Berger

(geb. 14.1895 in Stolberg, gef. 6.5.1916), Oskar Berger (geb. 28.1887 in

Stolberg, gef. 31.12.1914), Willy Brüg (geb. 14.8.1892 in Gera, gef.

26.7.1915). Arno Goldschmidt (geb. 15.1.1878 in Eisenach, gef. 31.8.1916,

beigesetzt in Bleicherode, siehe Foto unten).

Unteroffizier Isidor Goldschmidt (geb. 5.3.1888 in Krotoschin, gef. 6.11.1918),

Feldarzt Dr. Adolf Jankelowitz (geb. 27.9.18769 in Neustadt b. Heydekrug, gef.

4.3.1917), Unteroffizier Ernst Sommer (geb. 30.4.1892 in Brakel, gef.

14.11.1914), Offiz.St. Joseph Winter (geb. 7.12.1885 in Glogau, gef.

21.1.1916).

Um 1924, als zur Gemeinde etwa 500 Personen gehörten (0,6 % von insgesamt

etwa 80.000 Einwohnern), waren die Gemeindevorsteher Dagobert Halpert, Willy

Goldmann, Louis Schalscha, Louis Cohn und Abraham Rosenbaum. Als Prediger und

Lehrer war David Wertheim tätig, als Organistin in der (liberalen) Synagoge Maria Dörre.

An jüdischen Vereinen gab es den Wohltätigkeits- und Bestattungsverein

Chewra Kadischa (1886 gegründet, 1924 unter Vorsitz von Bernhard Süßmann, 1932 unter

Vorsitz von Gustav Hauptmann [Bärengasse 1] mit 26 Mitgliedern; Zwecke und

Arbeitsgebiete: Wanderfürsorge, Unterstützung Hilfsbedürftiger,

Bestattungswesen), den Israelitischen Frauenverein (1896 gegründet,

1924 unter Leitung

der Frau von Dr. Hirsch, 1932 unter Leitung von Paula Süßmann [Louis-Schlutter-Straße

18] mit 23 Mitgliedern; Zweck und Arbeitsgebiet: Unterstützung

Hilfsbedürftiger) und den Israelitischen Jugendverein (1924 unter

Leitung von S. Jacobus). Weiterhin gab es den Jugendverband Blau-Weiß,

eine Ortsgruppe des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten und den Sportverein

"Bar Kochba" (als Ortsverein erst nach 1935).

1932 war Gemeindevorsteher Dagobert Halpert (Promenadenstraße 30). Als

Lehrer war weiterhin David Wertheim tätig (Sedanstraße 8) .

1933 lebten 378 jüdische Personen in der Stadt. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Am 28. Oktober 1938 wurden

140 sogenannte "Ostjuden" aus allen

Stadtteilen abgeholt und zur Ausreise gezwungen; sie wurden an die

deutsch-polnische Grenze transportiert. Beim Novemberpogrom 1938 wurden

die beiden Synagogen geschändet und demoliert (s.u.). Die meisten der

jüdischen Männer wurden verhaftet und in das KZ Buchenwald verschleppt. Bis

1939 wurden die letzten jüdischen Geschäfte "arisiert". Für die

noch in der Stadt lebenden jüdischen Personen wurden sogenannte

"Judenhäuser" eingerichtet: das Haus der Familie Borenstein in der

Schulstraße 16 (heute Hußstraße), das Haus der Familie Birnbaum in der

Agnesstraße 4 (heute Gagarinstraße) und das Haus Zschochernstraße 32. 1942

wurden noch 64 jüdische Einwohner gezählt. Die meisten von ihnen wurden bei

zwei Deportationen in diesem Jahr in Vernichtungslager verbracht: am 9. Mai 1942

waren es 34 jüdische Personen aus 18 Familien, darunter sechs Kinder, am

19./20. September 1942 weitere 14 jüdische Personen.

Von den in Gera geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Motel Moszek Abkewicz

(1894), Else Altmann geb. Groß (), Fella Altmann (), Isaak Altmann (), Rifka

Altmann geb. Kantorowicz (), Samuel (Schmul) Altmann (), Viola Altmann (),

Margarethe (Betty) Altschüler geb. Halpert (1892), Jenny Antmann (), Moses

Antmann (1894), Rosa Antmann geb. Kafka (1891), Mathilde Bachmann geb.

Eichenberg (1849), Rosalie Bachmann geb. Baruch (1880), Siegmund Bachmann

(1881), Egon Alexander Wolfgang Barasch (1926), Hermann Chaskiel (Chaskier)

Barasch (1896), Johanna Selma (Salomea) Barasch geb. Sabersky (1902), Chana

Berger (), Alfred Birnbaum (1916), Chawe Deborah Birnbaum (), Feige Fanny

Birnbaum geb. Verständig (1888), Juda Birnbaum (1879), Mendel Birnbaum (1885),

Rosa Birnbaum geb. Wiesenthal (1880), Mordka Max Blachmann (1890), Rosa (Taube,

Rebekka) Blachmann geb. Adelski (1895), Sophie Rebekka Blachmann (1922), Itta

Blumenstein (), Ida Frieda (Friedel) Borenstein (1918), Leo Leib Borenstein

(1884), Pepi Borenstein geb. Grünstein (1884), Mendel Israel Brandwein (1886),

Minna Brandwein geb. Wiesenthal (1882), Lucie Pauline Braun geb. Brueg (1901),

Dora Brenner geb. Berndt (1887), Ernst Brueg (1883), Gertrud Brueg geb. Gilles

(1883), Felicitas Bütow geb. Wolff (1888), Waltraut Gabriele Bütow (1925),

Moses Chilewitz (1893), Galel Ciup (1902), Chaja Perl Clärchen Eidelmann geb.

Greidinger (1913), Pesse Eidelmann (1939), Markus Faust (), Evelyn Fischmann

(1930), Heinrich Fischmann (), Marion Fischmann (1926), Paula Fischmann geb.

Schipper (1891), Max Fraenke (1930), Eisig Fränkel (1872), Jacob Abraham

Fränkel (1902), Bruno Frank (1892), Kurt Freudenthal (1891), Lieba Friedmann

geb. Adelski (), Moses Judko Friedmann (1896), Hermann Fröhlich (1922(, Ruth

Fröhlich (1927), Salomon Frost (), Mathias Gaensel (1882), Josef Gelber (1865),

Jakob Geller (1872), Gertrud Goldmann geb. Walther (1890), Hermann Goldmann

(1878), Wally Goldschmidt (1891), Benno Gottfried (), Markus Gottfried (1896),

Moses Gottfried (1875), Paula Gottfried geb. Leibenstein (1897), Sara Gottfried

geb. Klahr (), Zita Gottfried (), Josef Greidinger (), Cywia Cella Gross

geb. Urbach (1903), Fajawell Fritz Gross (1928), Hella Grünberg geb. Nussenbaum

(), Moses Gruenberg (), Abraham Gutwilen (1894), Helene Gutwilen (1931), Hermann

Gutwilen (1931), Rena Gutwilen geb. Pick (1889), Paul Hennin (), David

Herschberg (1885), Rosa Rachel Herschberg geb. Neumann (1891), Max Hirsch

(1887), Hans Hirschhorn (), Helene Hirschhorn geb. Birnbaum (), Samuel

Hirschhorn (), Frieda Fradel Hofstein geb. Zawadzki (1882), Rubin Hofstein

(1877), Herbert Joseph (), Friedrich Käckell (1886), Leo Kantorowicz (1899),

Moritz Moische Kantorowicz (1899), Sara Kantorowicz geb. Sternberg (1902), Aron

Katz (1882), Benjamin Katz (), Frieda Katz geb. Tabak (1892), Leo Katz (1883),

Margula Katz geb. Pfeffer (1872), Matthias (Mathis) Katz (1875), Hirsch Jakob

Keller (1896), Taube Liebe Keller geb. Klingenfrau (1896), Anni (Anna) Knispel

geb. Wassermann (1911), Elly Kornick geb. Wolff (1883), Frieda Feige Kronberg

geb. Rapoport (1886), Moritz Kronberg (1882), Ida Landsberg geb. Jahr (), Carmen

Helene Laubheimer geb. Harf (1923), Else Lewin geb. Wolff (1879), Elise

Lichtenstein geb. Hauptmann (1894), Gustav Lichtenstein (1881), Herta

Lichtenstein (1905), Elfriede (Frida) Lindmann geb. Hirsch (1892), Eleonore

Lissner geb. Rosenthal (1901), Emil Löwenstein (1884), Heinz Hans Hermann

Löwenstein (1926), Käte Löwenstein geb. Hauptmann (1895), Felix Lomnitz

(1884), Basia Berthel Lorbeer geb. Schweizer (1905), Max H. Lorbeer (1904), Ruth

Lorbeer (1936), Ester Lurje geb. Geller (1910), Chaim Malachowsky (1881), Josef

Malachowsky (1914), Warda Mindel Malachowsky geb. Gusowsky (1891), Wally Anna

Marie Mandel (1907), Adele Mayer geb. Hirschfeld (1877), Klara Meyer geb.

Sandheim (1888), Moses Aron Milewicz (1897), Lilli Moses geb. Biermann (1895),

Werner Müller (1910), Lucie Münzer geb. Kupfer (1899), Erna Nawratzki geb.

Prytek (1895), Katherina Erna Neukamp geb. Gottheil (1893), Frieda Orenstein (),

Ida Orenstein (1911), Leon Luser Leo Orenstein (1884), Marie (Maria) Orenstein

geb. Ripstein (1884), Olga Sara Orenstein (1912), Sura Orenstein (1914), Wolf

Orenstein (1918), Esther Organek (), Hermann Chaim Organek (1893), Hilde Organek

geb. Zawadzki (1900), Rosa Elsbeth Philipp geb. Schiff (1878), Paula Perla Lea

Bella Pressburger geb. Organek (1905), Erika Pringsauf geb. Goldmann (1914),

Baruch Reisler (1894), Max Reisler (1910), Edmond Riesel (), Margot Rose (1902),

Cäcilie Zitty Rosenbaum geb. Kissinger (1873), Toni Rosenberg geb. Fraenkel (),

Feodora Rosin geb. Kalb (1893), Margarete Sabersky geb. Epstein (1877), Rifka

Sarakowski geb. Milewitzsch (1889), Adolf Sawatzki (), Berta Schäfer geb.

Langer (1890), Elie Scharf geb. Kraushaar (1897), Jakob Scharf (1895), Sonja

Scharf (1927), Edith Schmidt-Lorenz geb. Schalscha (1892), Zippora Schnitzer

(1906), Scheina Jenny Schoenlank geb. Klimberg (1864), Margarete Schönwald geb.

Lomnitz (1881), Baruch Schweizer (1882), Max Schweizer (1907), Paul Schweizer

(1900), Toni Schweizer geb. Lindenbaum (1907), Martel Marcus Sejnewski (1922),

Sellow Seligmann (1906), Bernhard Siminski (1926), Julius Simsohn (1888), Julius

Sindel (1887), N.N. Sindel (), Klara (Klärchen) Sindel (), Tzila Sindel geb.

Poper (), Wolfgang Sindel (), Hermann Sklow (1870), Ellen Sochaczewer geb.

Steinitz (1886), Paula Sommerfeld geb. Rubinson (1898), Ruth Sommerfeld (1927),

David Spiegel (1882), Deborah (Dvora) Spiegel geb. Halpern (1880), Jakob Spiegel

(1889), Auguste Steinitz geb. Aron (), Sidonie Sternberg geb. Münzer (1913),

Hermann Stiglitz (1903), Paula (Bela) Stolnikowitz (1912), Grete Taus geb.

Guggenheim (1900), Sylvia Irmgard Libeni Taus (1925), Moritz Tondowski (1906),

Ida Itka Urbach geb. Waldmann (1907), Lilli Wahl geb. Jankelowitz (1907), Emmy

Weber (1909), Regina Wechsler geb. Liebermann (1905), Clara Wernik geb.

Heller-Berger (), Dawid Wernik (1892), Fanny Wernik (1896), Lotte Wernik (1929),

Cora Wilamowska (1910), Berthold Winkelmaier (1902), Ruth Ilse Wolf geb. Hirsch

(1905), Wilhelm Wolff (1885), Heinz Wolkowitz (1929), Mendel Max Wolkowitz (),

Regina Rifka Wolkowitz (), Rudolf Wolkowitz (1934), Felicitas Fella Zawadzki

(1924), Frieda Zawadzki (1928), Leopold Lewinsohn Zawadzki (1902), Marie

Zawadzki geb. Maneli (1903), Sally Zawadzki (1890), Ziril Civel Zawadzki geb.

Pericovicz (1866), Johanna Zuer geb. Brinitzer (1886), Wolfgang Zuer

(1921).

Aus Greiz sind umgekommen: Emilie Arnstein geb. Heller (1896). Sigrid

Chraplewski (1923), Hans Cohn (196), Margarete Fickel geb. Cohn (1896), Dora

Flom (1906), Klara Klemm geb. Heit (1905), Helene Krämer geb. Berl (1897), Hans

Kramer (1893), Hilde Kramer (), Olga Lilienthal geb. Schneider (1866), Julie Popper geb.

Knöpfelmacher (1866), Baruch Reisler (1894), Max Reisler (1910), Gertrud

Zellner (1890).

Am 18. Oktober 2011 wurden in Greiz vier "Stolpersteine" verlegt

für: Hilde und Hans Kramer (Gartenweg 7) sowie Julie Popper (Kugelacker

27) und Dora Weigel (Südstraße 6, hat mehrere KZ schwer verletzt überlebt).

Aus Weida sind umgekommen: Clara Fröhlich geb. Voigt (1877, gest. 1944

im Krankenhaus Gera), Hermann Fröhlich (1920), Ruth Fröhlich (1927), Simon

Fröhlich (1876) Egon Sabersky (1911), Margarete Sabersky geb. Epstein

(1877).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Schächtverbot durch den

Stadtrat (1885)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 27. Oktober 1885: "Gera, im Oktober (1885). Unter der

Aufschrift 'Der Stadtrat von Gera' enthält die Berliner 'Allgemeine

Fleischer-Zeitung' vom 12. Oktober folgenden beißenden Artikel: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 27. Oktober 1885: "Gera, im Oktober (1885). Unter der

Aufschrift 'Der Stadtrat von Gera' enthält die Berliner 'Allgemeine

Fleischer-Zeitung' vom 12. Oktober folgenden beißenden Artikel:

'Der Stadtrat zu Gera muss aus Leuten bestehen, die nicht viel Sorgen

haben; soweit sind die Herren nur zu beneiden; aber sie machen sich unnutze

Sorgen und werden dadurch ihren Nebenmenschen unbequem; das ist schon

weniger schön.

In Gera hat es wahrscheinlich bis vor wenigen Jahren überhaupt keine

Judengemeinde gegeben; in den letzten Jahren mögen wohl einige sich dort

angesiedelt haben; diese haben nun, da die Juden bekanntlich eine

eigentümlich Manier besitzen, die Tiere zu schlachten, sich einen

'Schächter' engagiert, der ihnen dies nach üblichem Ritus besorgen

sollte.

Die Geraer Ratsherren haben vielleicht von diesem Ritus nichts gewusst,

und nun kam ihnen die ganze Geschichte sonderbar vor, und sie haben

kurzweg das 'Schächten' verboten; aber bevor man etwas verbietet, sollte

doch selbst ein Ratsherr in Gera sich erkundigen, wie die Sache

anderwärts gehandhabt wird. In Berlin, in Paris, in London sind doch die

Magistrate am Ende ebenso klug und ebenso human als in Gera; im ganzen

deutschen Vaterlande können die Juden unbeanstandet 'schächten'; nur in

Gera schlägt dem Stadtrat das Herz für das Rindvieh wärmer als

anderwärts.

Der wohlweise Stadtrat hätte sich auch erkundigen können, wie die

Männer der Wissenschaft über das 'Schächten' denken; da hätte er

gehört, dass die ersten Autoritäten diese Form des Schlachtens als

vorteilhaft für Mensch und Tier betrachten; denn Moses hat das Schächten

nur eingeführt, weil er ein Tierfreund war, und weil durch den Schnitt,

den ein darauf eingeübter Mensch mit einem haarscharfen Messer in einem

Zuge ausführt, das Tier am wenigsten gequält wird; und die Menschen

kommen gut dabei fort, weil das Blut bei dieser Schlachtmethode rasch

abfließt und das Fleisch nicht so rasch verwest, als wenn das Blut in den

Adern gerinnt.

Man wird doch nicht in Gera gescheiter sein wollen, als in der ganzen

Welt. Oder sollte am Ende ein bisschen Judenhass in diese Ochsenliebe

hineinspielen? Das können wir von den aufgeklärten Thüringern nicht gut

glauben. Jedenfalls werden die Juden, die bekanntlich ein zähes Völklein

sind, diesen Bescheid des Senats von Gera nicht ruhig hinnehmen; und die

Geraer werden am Ende doch zur Einsicht kommen, dass die

Tierschutzvereine, welche gegen das 'Schächten' eifern, aus einer Mücke

einen Elefanten machen.'" |

Nationalsozialisten zertrümmern Schaufensterscheiben

jüdischer Geschäfte (1928)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und

Umgebung" vom 26. September 1927: "Berlin (J.T.A.).

Nationalsozialisten haben in Gera am Sonnabend im Kaufhaus Bütow

zwei und im Warenhaus Tietz eine große Fensterscheibe mit Steinen

zertrümmert. Als Haupttäter und Anstifter wurden der Herausgeber der

antisemitischen 'Sturmglocke' und drei Mittäter, die alle geständig

sind, festgestellt."

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und

Umgebung" vom 26. September 1927: "Berlin (J.T.A.).

Nationalsozialisten haben in Gera am Sonnabend im Kaufhaus Bütow

zwei und im Warenhaus Tietz eine große Fensterscheibe mit Steinen

zertrümmert. Als Haupttäter und Anstifter wurden der Herausgeber der

antisemitischen 'Sturmglocke' und drei Mittäter, die alle geständig

sind, festgestellt." |

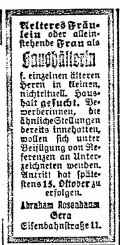

Anzeige von Abraham Rosenbaum (1928)

Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins)

vom 21. September 1928: Anzeige in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des Central-Vereins)

vom 21. September 1928:

"Älteres Fräulein oder alleinstehende Frau als

Haushälterin

für einzelnen älteren Herrn in kleinen, nichtrituellen Haushalt gesucht.

Bewerberinnen, die ähnliche Stellungen bereits innehatten, wollen sich

unter Beifügung von Referenzen an Unterzeichneten werden. Antritt hat

spätestens 15. Oktober zu erfolgen.

Abraham Rosenbaum

Gera

Eisenbahnstraße 11." |

Die jüdische Gemeinde von Gera bittet den Reichsminister des Innern, Dr. Joseph

Wirth um eine Intervention gegen Minister Dr. Wilhelm Frick

(1930)

Anmerkung: Dr. Wilhelm Frick (1877-1946) war von Januar 1930 bis April 1931

in Thüringen Staatsminister für Inneres und Volksbildung. Er war der erste

Minister der NSDAP zu Zeiten der Weimarer Republik. In dieser Zeit suchte er

bereits in massiver Weise die nationalsozialistische Bewegung und Weltanschauung

in Thüringen durchzusehen. Siehe Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Frick

Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juli 1930: "Die thüringische

Judenheit appelliert. Die thüringische Israelitische

Religionsgemeinschaft richtete durch die Israelitische Religionsgemeinde

in Gera an den Reichsminister des Innern, Dr. Wirth, das folgende

Schreiben..." Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Juli 1930: "Die thüringische

Judenheit appelliert. Die thüringische Israelitische

Religionsgemeinschaft richtete durch die Israelitische Religionsgemeinde

in Gera an den Reichsminister des Innern, Dr. Wirth, das folgende

Schreiben..." |

Dokumente zu jüdischen

Gewerbebetrieben

Ansichtskarte

des Marktplatzes in Gera

mit dem Geschäft der Gebrüder Goldmann

(ca. 1910-1920)

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,

Kirchheim / Ries) |

|

|

|

Auf der

Ansichtkarte sind verschiedene Geschäfte, Hotel und Apotheke rund um den

Marktplatz zu sehen, darunter das Geschäft der Gebrüder Goldmann. In der

Mitte der Simson-Brunnen mit dem biblischen Motiv des Simson.

vgl. Wikipedia-Artikel

"Simsonbrunnen (Gera)"

Das Foto links mit dem aktuellen Zustand aus der Website

der Stadt Gera. |

Sonstiges

Dokument zu Weida aus der NS-Zeit (1928)

Foto

im "Stürmer" Jahrgang 1938 Nr. 21 mit Untertitel: "Der 66jährige

Stürmergardist Richard Kittelmann aus Weida/Thüringen vor seinem

Stürmerkasten". Foto

im "Stürmer" Jahrgang 1938 Nr. 21 mit Untertitel: "Der 66jährige

Stürmergardist Richard Kittelmann aus Weida/Thüringen vor seinem

Stürmerkasten".

Auf dem "Stürmerkasten" ist unten zu lesen: "Die Juden sind unser Unglück!"

|

Zur Geschichte der Synagoge

Bereits im Mittelalter war eine Synagoge ("Judenschule")

vorhanden (1502 genannt).

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde (nach 1885) eine

Synagoge (Tempel) in der Leipziger Straße eingerichtet. Nach dem Ende der

Ersten Weltkrieges wurden die Gottesdienste in einem Hintergebäude

(Obergeschoss eines Seitenflügels) des damaligen Hotels "Kronprinz"

am Rossplatz (später "Platz der Republik") abgehalten. Daneben gab

des Beträume verschiedener orthodoxer Richtungen, ein größerer (orthodoxe

Synagoge) bis 1938 in der Hospitalstraße.

Beim Novemberpogrom 1938 wurden die Synagogen im Hotel

"Kronprinz" und in der Hospitalstraße durch NS-Anhänger geschändet,

die Einrichtungs- und Kultgegenstände wurden verbrannt. Im Zweiten Weltkrieg

wurde das Gebäude des Hotel Kronprinz (mit dem Betsaal im Hintergebäude) zerstört.

Im November 1989 wurde ein Denkmal für die zerstörte Synagoge

eingeweiht. Das Denkmal besteht aus vier Zeilen: einem zerbrochenen

Synagogeneingang mit der Inschrift: "Synagoge zu Gera 9.11.1938" und

drei Steinplatten, die davor im Boden liegen. Eine kleinere Steinplatte zeigt

eine Menora; auf einer der Inschriftenplatten steht: "Die Pogromnacht des

9. November 1938 brachte Zerstörung, unendliches Leid und Tod über unsere jüdischen

Mitbürger"; auf der anderen: "Sechs Millionen Juden wurden von 1933

bis 1945 Opfer des deutschen Faschismus".

Adresse/Standorte der Synagogen:

- Betsaal im Hintergebäude des nicht mehr bestehenden

Hotel Kronprinz: Schülerstraße / Ecke

Anna-Schneider-Weg;

- orthodoxe Synagoge in der Hospitalstraße (später

Karl-Liebknecht-Straße)

Fotos

(Fotos: Hahn, Aufnahmen von 29.6.2011)

Die

Gedenkstätte für

die nicht mehr bestehende Synagoge |

|

|

| |

Der

"zerbrochene Eingang" für das 1938 geschändete und später

kriegszerstörte

Synagogengebäude |

| |

|

|

|

|

|

| |

Die oben zitierte

Inschrift ist leider durch die eingetretene Verwitterung kaum mehr

lesbar. |

| |

|

|

Andernorts entdeckt - auf

dem

jüdischen Friedhof in Bleicherode |

|

| |

Grabmal für den im Ersten

Weltkrieg gefallenen Arno Goldschmidt aus Gera (1878 - 1916)

und Sophie Goldschmidt geb. Grünstein (1851 - 1924) |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Anfang 2009:

"Stolperstein"-Aktion

in Gera |

Artikel von Sylvia Eigenrauch, Gera aus der

Thüringischen Landeszeitung vom 26. Februar 2009 (Artikel):

Stolpern gegen das Vergessen.

Die Dokumentation junger Leute aus dem Evangelischen Jugendhaus Shalom über die Initiative Stolpersteine in Gera nimmt Pastor Uwe Heimowski heute mit auf seine Reise nach Israel.

Das Material, das sieben Jugendliche in Gera zusammentrugen und ihm gestern überreichten, will er dem Dokumentationszentrum der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem überreichen. Die 1953 gegründete Stätte ist für Menschen mit jüdischen Vorfahren oft die erste Anlaufstelle, um Familienwurzeln zu entdecken. Heute lagern dort über 60 Millionen Dokumentseiten, gibt es 263 000 Fotografien und über zwei Millionen Gedenkblätter in der Halle der Namen.

Denen wird jetzt das Material aus Gera hinzugefügt. Voriges Frühjahr hatte Günter Domkowsky die Initiative Stolpersteine in der Stadt angeregt und obendrein einen Stadtrundgang konzipiert, der die Teilnehmer zu den Häusern der einst in Gera lebenden Juden führt. 217 Juden aus der Stadt sind im Holocaust umgekommen. Nicht allen wird ein Stein ins Pflaster gelegt werden können, weiß Domkowsky. "Auch wenn die Steine keine Begegnungen schaffen, so lassen sie uns mitten im Leben stolpern und uns erinnern, dass es auch hier Menschen jüdischen Glaubens gab", sagt Pastor Heimowski. Er sucht als Reiseleiter für eine Gruppe der Reisemission Leipzig in Israel den Kontakt mit den Juden. Auch Geraer sind mit ihm bis zum 7. März unterwegs.

Unterdessen wird der zweite Termin für das Legen von Stolpersteinen für den 6. April vorbereitet. Dann will auch Philipp Meyer sich an der Erarbeitung der Dokumentation beteiligen. Der künftige Erzieher absolviert derzeit ein Praktikum im Shalom. "Jugendliche leisten hier einen Beitrag, dass Geschichte lebendig bleibt, von der man sonst nichts weiß, die verdrängt oder vergessen wird", sagt

Domkowsky.

Mit den Namen leben die Geraer Opfer des Nationalsozialismus weiter. Die nächsten Stolpersteine sollen symbolisch auch für andere stehen. "Wenn wir an Rudolf Diener erinnern, dann werden auch all die anderen aufgeschrieben, die wie er im Gefängnis umkamen", so

Domkowsky.

Gera ist europaweit der 361. Ort, an dem der Kölner Künstler Gunter Demnig seit 1993 Stolpersteine gegen das Vergessen legte. Sie erinnern meist vor ihrem früheren Wohnhaus an die Opfer des Nationalsozialismus. Bisher liegen 16 500 dieser Steine.

In Gera wird so seit dem 7. Oktober 2008 an fünf jüdische Mitbürger erinnert: An Julius Simsohn (1888-1944) in der Nestmannstraße, an Prof. Dr. Hans Simmel (1891-1943) vor dem Waldklinikum und an Familie Oskar, Martha und Hans Salomon in der Laasener Straße. |

| |

| Juni 2010:

Nach dem Diebstahl von "Stolpersteinen"

in Gera - Ermittlungen gegen Verdächtigen im Gange |

Artikel in "RP-Online" (Artikel):

""Stolpersteine" in Gera - Gedenksteine der Nazi-Opfer gestohlen

Die Thüringer Polizei ermittelt gegen einen 22 Jahre alten Mann, der in Gera sogenannte Stolpersteine zum Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus gestohlen haben soll. Zu den Vorwürfen äußerte sich der Mann bisher nicht.

Zeugen hatten in der Nacht zum Sonntag beobachtet, wie ein Mann mit Werkzeug die in einen Fußweg eingelassenen Gedenksteine entfernte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei nahm in unmittelbarer Nähe den 22-Jährigen fest, der Werkzeuge dabei hatte.

Die fünf gestohlenen Gedenktafeln seien bisher nicht gefunden worden. Bei den Stolpersteinen handelt es sich um in den Gehweg eingelassene Gedenktafeln (Maße 10x10x10 Zentimeter) zur Erinnerung an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus." |

| |

| Juli 2010:

Ein weiterer "Stolperstein" wurde

gestohlen |

Artikel in "RP-online" vom 30.

Juli 2010: "Gera. Erneut Gedenk-"Stolperstein" gestohlen

Gera (RPO). In Gera ist erneut ein "Stolperstein" gestohlen worden. Die in den Fußweg eingelassene Gedenktafel zur Erinnerung an jüdische Opfer des Nationalsozialismus sei in der Nacht zum Freitag entfernt worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Erst Ende Juni waren in der Stadt fünf "Stolpersteine" entwendet worden. Sie sind den Angaben zufolge bis heute verschwunden. Die Kriminalpolizei bildete jetzt eine Arbeitsgruppe, die einen Zusammenhang zwischen den Taten prüft. Zudem sollen mit mehr Streifenfahrten weitere Diebstähle verhindert werden.

ddp/erd/stu." |

| |

| November 2010:

Schändung des Denkmals für die Synagoge |

Artikel in der "Thüringischen

Landeszeitung" vom 11. November 2010 (Artikel):

"Denkmal für einstige Synagoge in Gera geschändet - Täter gefasst.

Auf frischer Tat wurde ein 32-jähriger Geraer gestellt, der am Dienstagabend gegen 22.55 Uhr das Denkmal für die einstige Synagoge in der Schülerstraße schändete.

Gera. An dem Tag hatte sich zum 72. Mal die Reichspogromnacht gejährt.

Der Mann hatte Blumengebinde, die am Abend niedergelegt worden waren, und Grabkerzen weggetreten. Er wurde von Beamten der Polizeiinspektion Zentrale Dienste überrascht und festgenommen. Mittlerweile befindet er sich aber wieder auf freiem Fuß. Der Täter war alkoholisiert, ein Atemtest ergab 2,04 Promille. Der 32-Jährige ist polizeibekannt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und Sachbeschädigung, teilte eine Polizeisprecherin mit. Das Denkmal war wiederholt Ziel von Sachbeschädigungen in den letzten Jahren.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Lemb und das Aktionsbündnis "Gera gegen Rechts" äußerten sich schockiert. "Nicht einmal das Gedenken an die Pogromnacht bleibt von Taten mit rechtsradikalem Hintergrund verschont. Das ist traurig und sollte uns alle zum Nachdenken anregen", äußerte sich Christoph Berger, einer der Sprecher. Die Tat reihe sich ein in mehrere Vorfälle, so seien u.a. Stolpersteine entwendet worden, die an Opfer des NS-Regimes erinnern. Nicole Schneider von der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus (moBiT) sieht im Vergehen eine antisemitische Tat. "Wenn ein Mensch auf die Idee kommt, die Zeichen der friedlichen Erinnerung und des Mahnens gewaltsam zu zerstören, ist das eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus." Da der Täter sich trotz Anwesenheit von Passanten es waren Polizisten in Zivil, die den Mann verhafteten am Denkmal zu schaffen machte, müsse er sich sicher gefühlt haben. Begrüßt wird das Handeln der Polizei.

Am Sonntag um 14.45 Uhr will das Aktionsbündnis am Grab des Widerstandskämpfers Rudolf Diener auf dem Ostfriedhof der Nazi-Opfer gedenken.

" |

| |

| Januar 2011:

Geldstrafe für den Denkmalschänder |

Artikel aus den t-online-Nachrichten vom

19.Januar 2011 (Artikel):

"Geldstrafe wegen Schändung jüdischer Gedenkstätte.

Gera (dapd-lth). Wegen der Schändung einer jüdischen Gedenkstätte ist gegen einen 32-jährigen Mann aus Gera eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verhängt worden. Der Mann habe zum 72. Jahrestag der Reichspogromnacht im vergangenen Jahr gezielt gegen Blumenkränze und Grabkerzen an der ehemaligen Synagoge getreten, teilte das Amtsgericht Gera am Mittwoch mit.

Da bei dem Verurteilten kurz nach der Tat ein Atemalkoholtest von 2,04 Promille festgestellt wurde, ging das Gericht in seiner Entscheidung von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Das Denkmal für die von Nationalsozialisten zerstörte Synagoge war in den vergangenen Jahren mehrfach beschädigt worden." |

| |

| September 2011:

Über den Jüdisch-Deutschen Kulturverein in

Gera |

Artikel von Elke Lier in der

"Thüringer Allgemeinen" vom 2. September 2011 (Artikel):

"Jüdisch-Deutscher Kulturverein sucht jüdische Spuren in Gera.

Der Jüdisch-Deutsche Kulturverein wurde als Projekt des interkulturellen

Vereins gegründet. Die Mitglieder sind Migranten aus jüdischen Familien

und Geraer Bürger. Ziel ist die Pflege des deutsch-jüdischen Kulturerbes

in Gera..."

Auch eingestellt

als pdf-Datei. |

| |

| Oktober/November

2011: Zum Programm der

Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Gera |

Pressemitteilung vom 6. Oktober

2011: "Die Jüdisch-Israelischen Kulturtage wieder in Gera.

Die 19. Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Thüringen finden vom 27.Oktober bis zum 13. November statt. Das vielfältige Programm aus Konzerten, Lesungen, Vorträgen und Filmen ist auch wieder in Gera zu erleben. Die Otto-Dix-Stadt wird mit einem eigenen Programm zu interessanten Veranstaltungen laden. Ein Höhepunkt wird das Konzert mit dem israelischen Quintett

'Oy Division' am 30. Oktober in der Trinitatiskirche sein. Der 9. November steht dann wieder ganz in dem Gedenken an die Pogromnacht von 1938. Zur Auseinandersetzung mit der lokalen jüdischen Geschichte ermutigen die Stadtführung

'Steine und Namen' zu Stätten jüdischen Wirkens in Gera am 2. November so wie ein Vortrag über jüdisches Leben im Mittelalter, der am 10. November im Stadtmuseum Gera stattfinden wird." |

| |

| Oktober

2011: Auch in Greiz wurden

"Stolpersteine" verlegt |

Artikel von Holger Zaumsegel in

der "Ostthüringischen Zeitung" vom 19. Oktober 2011:

"Stolpersteine in Greiz gesetzt. Mit den am Dienstag, 18.

Oktober, vier gesetzten Stolpersteinen ist nun auch die Park- und

Schlossstadt Teil des weitweit größten dezentralen

Mahnmals..."

Link

zum Artikel - auch eingestellt

als pdf-Datei. |

| |

| Dezember

2011: Gerichtsverhandlung zum

Diebstahl von "Stolpersteinen" |

Artikel von Katja Schmidtke in

der "Ostthüringer Zeitung" vom 7. Dezember 2011: "Das

Amtsgericht Gera verhandelt den Diebstahl von Stolpersteinen. Das

Amtsgericht Gera verhandelt wegen Diebstahl und Störung der

Totenruhe.

Gera. Es war ein sommerlicher Sonnabend, dieser 26. Juni

2010..."

Link

zum Artikel - auch eingestellt

als pdf-Datei. |

| |

| Oktober

2012: Neue Gedenktafel |

Artikel in "Deutschland

today" vom 5. Oktober 2012: "Veranstaltung im Hauptbahnhof

Gera. Gedenktafel zur Deportation jüdischer Familien aus Gera. Gera (Evangelische Kirche Gera) - Vor 70 Jahren begann im Mai die Deportation der jüdischen Mitbürger aus unserer Stadt. Am 9. Mai 1942 wurden 34 jüdische Mitbürger aus 18 Familien, darunter sechs Kinder, und am 19./20. September 1942 weitere 14 Geraer Bürger in die Massen-Vernichtungslager deportiert.

Erstmals sind rund 140 jüdische Mitbürger aus Gera am 28. Oktober 1938 an die polnisch-deutsche Grenze nach Bentschen transportiert und abgeschoben worden. Durch den Geraer Hauptbahnhof sind von 1942 bis 1945 weitere Züge gefahren, die Menschen in die Vernichtungslager während der Zeit des Nationalsozialismus brachten.

Der Jüdisch-deutsche Kulturverein Gera hatte in diesem Jahr am 10. Mai in einer Veranstaltung im Hauptbahnhof Gera dieser Ereignisse gedacht.

Am 15. Oktober 2012 um 16.00 Uhr möchte der Verein im Gebäude des Hauptbahnhofs Gera eine Gedenktafel aus Anlass dieser Ereignisse enthüllen. Die Gedenktafel trägt die Namen der deportierten Geraer Bürger und soll für immer an die schreckliche Tat der Nationalsozialisten in Gera erinnern.

Der Jüdisch-deutsche Kulturverein organisiert die Veranstaltung im Rahmen seines Projektes

'Jüdisches Leben in Gera – gestern und heute', das im Rahmen des Bundesprogramms

'TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN' gefördert wird.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Gera Frau Dr. Viola Hahn wird an der Veranstaltung teilnehmen. Der Rabbiner der Jüdischen Landesgemeinde in Erfurt Konstantin Pal wird der deportierten jüdischen Mitbürger mit einem Gebet gedenken.

Der Jüdisch-deutsche Kulturverein Gera lädt alle Geraer Bürger ein, an der Veranstaltung teilzunehmen." |

| |

| November

2013: Gedenkstunde zum 75. Jahrestag

des Novemberpogroms 1938 |

Artikel von Elk Lier in der

"Ostthüringer Zeitung" vom 11. November 2013: "Gedenken an 217 jüdische Bürger von Gera

Mit Kranzniederlegung an der ehemaligen jüdischen Synagoge gedenken Geraer der Pogromnacht vor 75 Jahren

Gera. "Wer die Opfer vergisst", tötet sie aufs Neue". Die Kranzschleife des Interkulturellen Vereins Gera am weißen Chrysanthemengebinde trug diese Worte des Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland. Einzelne Rosen und Gebinde schmückten am Sonnabend das Mahnmal der am 9. zum 10. November 1938 in Flammen aufgegangenen jüdischen Synagoge von Gera.

OB Viola Hahn (parteilos) und Pfarrer Thomas Härtel von der Methodistisch-Evangelischen Kirche Gera gedachten mit Vertretern der Stadtratsfraktionen und Vereinen sowie Geraer Einwohnern in der Schülerstraße der Pogromnacht vor 75 Jahren.

Schweigend hielten während der Ansprachen Mitglieder der antifaschistischen Aktion ein Spruchband mit der Forderung hoch: "Kein Vergeben! Kein Vergessen!". Am 10. November 1938 hatten die Nazis in Gera alle jüdischen Männer der Stadt in das Konzentrationslager Buchenwald abtransportieren lassen, 217 jüdische Bürger kamen von 1938 bis 1945 ums Leben. OB Hahn forderte in der Erinnerung an diese Nacht, die die mörderische Verfolgung der Juden in Europa mit sechs Millionen Toten einleitete, ein engagiertes Eintreten gegen Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit. Ihre Wertschätzung gehöre allen Menschen die sich dem Alltagsrassismus entgegenstellen. Pfarrer Thomas Härtel wandte sich als Vertreter der Kirche gegen die Waffenindustrie und deutsche Waffenexporte und erneuerte das Streben, Menschen und ihr Leben zu schützen.

Höhepunkt der Gedenkveranstaltung waren die bewegenden Worte Thomas Geves, eines ehemaligen jüdischen KZ-Häftlings, der schilderte, wie er als Junge die Reichspogromnacht erlebte.

Dieter Nendel vom Jüdisch-Deutschen Kulturverein Gera lud dazu ein, sich die erschütternden Kinderbilder Thomas Geves in der Volkshochschule Gera anzuschauen, die der heute 84-jährige im Winter 1945 in Buchenwald gezeichnet hatte. Gestern besuchte Thomas Geve Buchenwald."

(Link

zum Artikel) |

| |

| Dezember

2013: Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" in Gera |

Artikel in der

"Ostthüringer Zeitung" vom 9. Dezember 2013: "Gera hat 10 neue Stolpersteine - Schicksale im Straßenpflaster

In Gera sind zehn weitere Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt worden. Sie erinnern an Juden, Widerstandskämpfer und Zeugen Jehovas. Doch

Dutzende Schicksale liegen noch im Dunkeln... "

Link

zum Artikel |

| Hinweis: es wurden

"Stolpersteine" verlegt u.a. in der Schmelzhüttenstraße 33

für Alfred Adomeit, seine jüdische Ehefrau Wally, Tochter Liselott und

Jenny Schoenlank geb. Klimberg (1864), eine Bekannte der Familie; in der

Gagarinstraße 26 für die jüdische Familie Sklow: Hermann Sklow war seit

1896 Direktor des Geraer Tietz-Warenhauses (Frau Betty geb. Behrendt

(1880) und die Töchter Charlotte Sklow verh. Rosenthal (1905) und Helene

Sklow-Roenthal (1907) konnten in die USA emirgieren). Insgesamt liegen nun

(Stand Dezember 2013) 51 "Stolpersteine" in

Gera. |

| |

| März

2015: Weitere Verlegung von

"Stolpersteinen" in Gera |

| Von den sieben Stolpersteinen,

die am 19. März verlegt wurden, erinnern die sechs in der Altenburger Straße 6

verlegten Gedenksteine an sechs Angehörige der Familie Gutwilen. Familie Gutwilen lebte in

Gera, bis sie im Herbst 1938 deportiert wurde. Leo und Heni Gutwilen konnten 1937 nach Palästina auswandern und damit dem Tod entkommen. Abraham, Rena, Hermann und Leni lebten nach der Deportation in Lodz und wurden im März 1942 ermordet. |

| |

| März

2017: Verlegung von

"Stolpersteinen" in Weida |

Artikel von Marcel Hilbert in

der "Ostthüringer Zeitung" vom 20. März 2017: "Die Namen zurückgegeben: In Weida Stolpersteine für Opfer des NS-Regimes verlegt

Weida. Gedemütigt, entrechtet, deportiert, ermordet – Es sind nur wenige Worte, die neben Name und Lebensdaten Platz finden auf den kleinen Gedenktafeln. Und doch reichen sie, einem die Gräuel vor Augen zu führen, denen zu Zeiten des Nationalsozialismus auch Weidaer Mitbürger ausgesetzt waren.

In der Geraer Straße, wo einst das verächtlich "Judenhaus" genannte Wohnhaus stand und heute die Zufahrt zum Edeka-Markt ist, wurden am Sonnabendmorgen fünf Stolpersteine verlegt, die den NS-Opfern Fritz, Egon und Margarete Sabersky sowie Simon und Clara Fröhlich ihre Namen wiedergeben. Der Kölner Bildhauer und Erfinder der in Straßen und Gehwege eingelassenen Mini-Denkmale verlegte die Stolpersteine im Beisein von etwa 40 Weidaern. Darunter der Bürgermeister Werner Beyer (parteilos), Stadträte aller Fraktionen und Weidaer. Mit Renate Reuter war auch eine Nachkommin der Saberskys dabei, die sichtlich gerührt der Vollendung des mehrjährigen Projektes folgte. Dieses hatte der gebürtige Weidaer Hans-Joachim Wolger initiiert und mit viel Unterstützung, auch von Schülern der Greil-Regelschule umsetzen können.

'Ziel ist es, nun eine Publikation mit unseren Rechercheergebnisse

herauszugeben', sagt er: 'Die Initiative geht

weiter"'...".

Link

zum Artikel |

| |

| Oktober

2017: Vierter

"Stolperstein-Lauf" in Gera |

Artikel in der

"Ostthüringer Zeitung" vom Oktober 2017: "Auf Suchlauf in finsterem Teil der Geschichte der Stadt Gera.

Vierter Stolpersteinlauf am 28. Oktober in Gera

Gera. Am Sonnabend, 28. Oktober, startet der vierte Stolpersteinlauf in Gera. Das kündigt der Verein Roter Stern Gera an. Der Lauf verbindet auf unterschiedlichen Strecken 26 Standorte von 59 Stolpersteinen. Dabei sind die seit 2016 verlegten Stolpersteine zwar noch nicht enthalten, können aber beim Suchlauf gefunden werden, heißt es.

Auch 2017 soll daran erinnert werden, dass in Gera verwurzelte Menschen von den Nationalsozialisten vertrieben, deportiert und ermordet wurden. In dem Sinne sind die Stolpersteine die Spuren dieser Menschen, welche unsere Erinnerung wach halten können.

Teilnehmende können zwischen drei unterschiedlichen Strecken wählen. Neben einem kurzen Lauf durch die Innenstadt mit rund 1,8 Kilometern Länge gibt es einen langen Lauf von etwa 10,5 Kilometern Länge. Zudem heißt ein Lauf

'Berg', welcher zum Wald-Klinikum Gera führt und etwa fünf Kilometer lang ist. Alle Strecken können sowohl sportlich gelaufen, als auch spaziert werden.

Darüber hinaus kann auf der Fahrradstrecke wieder zwischen einer kürzeren und etwas längeren, anspruchsvolleren Variante gewählt werden, womit dann entweder 26 oder 30 Fahrradkilometer mit Berg zurückgelegt werden können. Die Fahrradrouten werden wieder durch den Radfahrclub Solidarität 1895 Gera begleitet.

Auch in diesem Jahr wird es einen geführten Stolpersteingang – Länge etwa zwei Kilometer – durch die Innenstadt geben, welcher durch Günter Domkowsky begleitet werden wird. Der Rundgang dauert etwa eine Stunde und bietet die Möglichkeit, Informationen über das Projekt Stolpersteine von Gunter Demnig im Allgemeinen und über die Biografien der in Gera verlegten Stolpersteine zu erhalten.

Veranstaltet wird der Stolpersteinlauf von dem Sportverein Roter Stern Gera, dem evangelischen Jugendhaus Shalom und der Geraer Sportjugend, unterstützt durch die Alternative 54 e.V., den Radfahrclub Solidarität 1895 Gera, den Stadtsportbund Gera sowie dem Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten – Basisgruppe Gera . Eine Anmeldung für die einzelnen Strecken kann vor Ort am Veranstaltungstag oder vorab auf der Internetseite

www.stolpersteinlauf-gera.de

erfolgen. Dort finden sich auch Informationen zu den Strecken, Ablauf und Hinweise auf den Veranstaltungscharakter. Vor Ort gibt es die Möglichkeit, Umkleide und Waschräume zu nutzen.

Veranstaltungsauftakt ist 9.45 Uhr am Goethe-Gymnasium Johannisplatz. 10 Uhr ist Start der begleiteten Strecken."

Link

zum Artikel |

| |

November 2019:

Zehnte Verlegung

von "Stolpersteinen" in Gera und in Ronneburg

Anmerkung: nach dieser zehnten Verlegung liegen in Gera insgesamt 82

"Stolpersteine"

|

Artikel in der "Ostthüringer

Zeitung" vom 25. November 2019: "Erinnerungskultur. Neue Stolpersteine

für Gera und erstmals auch für Ronneburg.

Gera/ Ronneburg. Am Mittwoch werden elf der Mini-Denkmale in Gera

verlegt, drei weitere folgen am Donnerstag in der Nachbarstadt.

Zum mittlerweile zehnten Mal werden in dieser Woche in Gera sogenannte

Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes verlegt. Die

Mini-Denkmale mit den Lebensdaten der früheren Einwohner der Stadt werden in

der Nähe von deren einstigen Wohnhäusern oder Wirkungsstätten in den Boden

eingebracht und sollen Passanten im übertragenen Sinne stolpern lassen. Am

Mittwoch kommen so elf neue Stolpersteine an vier Stellen zu den bereits

vorhandenen 82 Stolpersteinen in Gera dazu. Treffpunkt ist zunächst 15.30

Uhr am Nicolaiberg 6, vor dem dortigen Schulteil des Goethegymnasiums. Dort

beginnt Stolperstein-Initiator Gunter Demnig im Beisein des Bürgermeisters

Kurt Dannenberg (CDU) sowie interessierter Gäste mit der Verlegung zu Ehren

Walter Spiegels. Weitere Steine sollen künftig an Familie Sommerfeld,

Hußstraße 12, Familie Wernik, Bauvereinstraße 4 und Familie Derbuel,

Berliner Straße 136, erinnern.

Am Tag darauf, so informiert der Organisator der Geraer Stolpersteine,

Matthias Weibrecht, werden erstmals auch in Ronneburg drei

Stolpersteine verlegt. Dazu sind Interessierte am Donnerstag um 9 Uhr in die

Brunnenstraße 2 eingeladen. Im Beisein von Angehörigen werden hier die

Stolpersteine für Familie Hirschberg verlegt.

Mehr Infos zu den Geraer Stolpersteinen und zur Spendensammlung:

www.stolpersteine-gera.de/"

Link zum Artikel |

Artikel von Elke Lier in der "Pstthüringer

Zeitung" vom 1. Dezember 2019: "Erinnerungskultur.

Gera/Ronneburg. Gemeinsam gegen das Vergessen: Im Gedenken an die jüdischen

Opfer wurden in Gera 11 und in Ronneburg drei der Gedenksteine verlegt.

Vierzehn jüdische Schicksale wurden vergangene Woche namentlich auf

messingblanken Stolpersteinen in die Gegenwart geholt. Der Initiator dieser

Art der Erinnerung, Gunter Demnig, verlegte sie. Mit elf neuen

Stolpersteinen in Gera erhöhte sich deren Zahl auf 93 in der Stadt.

Erstmalig erhielt auch die Stadt Ronneburg drei Erinnerungssteine. Am 29.

Dezember wird der 72-jährige Künstler Demnig in Memmingen den 45.000.

Stolperstein in die Erde klopfen. Diese Zeichen setzte er in 26 Ländern

europaweit. 'Wenn nur noch wenige überlebende Zeitzeugen von ihrem Elend

unter den Faschisten berichten können, ist das der beste

Geschichtsunterricht. Sechs Millionen ermordete Juden – das ist für Schüler

und Nachgeborene eine unfassbar anonyme Zahl. Aber wenn die Steine verlegt

werden, hören sie erschütternde Lebensgeschichten mit Flucht, Lagerhaft und

Tod von Menschen ihrer Heimat. Das bleibt haften.' Auf die Frage, wie lange

er noch arbeiten wolle, antwortet er: 'Solange es geht, notfalls mit

Rollator und eingebautem Hammer.' Der 15-jährige Geraer Goethegymnasiast

Yannick Albert war als Schülerzeitungsreporter bei der Steinverlegung dabei:

'Im Geschichtsunterricht behandeln wir den Zweiten Weltkrieg. Mit diesem

Erlebnis wird vieles verständlicher für mich.' In der einstigen Geraer

Mittelschule am Nicolaiberg 6, heute Goethegymnasium, unterrichtete ab 1932

der promovierte Studienrat Walter Spiegel. 1933 wurde mit der

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums das Berufsverbot des jüdischen

Pädagogen besiegelt. Von Kollegen denunziert, wurde er im Herbst 1933 in den

Ruhestand versetzt, durfte als Hauslehrer nicht mehr unterrichten, verarmte

zusehends. Spiegel wurde zwangsausgebürgert. Nach über einem Monat in

Buchenwald gelang ihm die Überfahrt in die USA. Nie wieder fand er eine

Anstellung als Lehrer. "

Link zum Artikel |

Video zur Verlegung von "Stolpersteinen" in

Gera (Ostthüringische Zeitung, 17. Juni 2011)

Links und Literatur

Links:

| Website der Stadt Gera |

| Über die Firma Max Biermann in Gera (Seite

in der website dahliengarten-gera.de) |

|

|

Onlineplattform zum jüdischen Leben in Thüringen: |

| Der Förderverein Alte und Kleine Synagoge Erfurt e.V. wird mit Hilfe des Leo-Baeck-Programms der Stiftung

"Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" sowie des Thüringer Kultusministeriums ein Onlineportal zum jüdischen Leben in Thüringen schaffen. Ziel sei es, künftig einen gemeinsamen Veranstaltungskalender, wissenschaftliche Publikationen sowie Bild- und Tonarchive einzubinden. Ein besonderer Fokus soll auf ehrenamtlich agierenden Initiativen vor Ort

liegen. Mit den Jüdisch-Israelischen Kulturtagen in Thüringen hat der Förderverein in den vergangenen Jahren seine Netzwerkfähigkeit unter Beweis stellen können.

Weitere Informationen zum geplanten Netzwerk gibt es im Internet unter

www.synagogenverein-erfurt.de. |

|

Literatur:

| Germania Judaica II,1 S. 277; III,1 S.

433-434. |

| Zeugnisse jüdischer Kultur. Erinnerungsstätten in

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und

Thüringen. Berlin 1992. S. 271-272. |

| Israel Schwierz: Zeugnisse jüdischer Vergangenheit

in Thüringen. Eine Dokumentation - erstellt unter Mitarbeit von Johannes

Mötsch. Hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen ( www.lzt.thueringen.de)

2007. Zum Download

der Dokumentation (interner Link). Zu Gera S. 131-134. |

| Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des

Widerstandes und der Verfolgung 1933-1945. Band 8 Thüringen. Frankfurt 2003. S.

76-79 (zu Gera) und S. 113-114 (zu Greiz). |

| Werner Simsohn: Juden in Gera - ein geschichtlicher

Überblick. Hrsg. von Erhard Roy Wiehn. Konstanz 1997.

Über den Autor und seine Publikation (aus www.gera.de):

"Lebenslauf und Würdigung Herr Werner Simsohn

Herr Werner Simsohn wurde am 18. Dezember 1924 in Berlin geboren und lebte seit 1927 in Gera. Als Kind und Jugendlicher erlebte er hier als selbst Betroffener die Diskriminierung und Verfolgung jüdischer Familien durch den NS-Staat. Sein Vater wurde 1944 im KZ Auschwitz ermordet, andere Verwandte wurden deportiert und kamen ebenfalls um. Er selbst wurde im Oktober 1944 verhaftet und in ein so genanntes "Erziehungslager" in den Buna-Werken in Schkopau bei Merseburg gebracht, von wo ihm in den letzten Kriegswochen die Flucht gelang.

Nachdem Herr Werner Simsohn den notwendigen Abstand zu dem Erlebten und Durchlittenen gewonnen hatte, erkannte er die Notwendigkeit, die Geschichte der jüdischen Einwohner Geras vor dem Vergessen zu bewahren. Da es zu diesem Kapitel der Stadtgeschichte kaum archivalische Quellen gibt, konnte diese Aufgabe nur durch die Befragung Überlebender gelöst werden. Herr Werner Simsohn war sich bewusst, dass nur ein selbst Betroffener das Vertrauen der Überlebenden bzw. deren Angehöriger erringen konnte. Er stellte sich dieser großen Verantwortung. Neben seiner beruflichen Arbeit und seinem ehrenamtlichen Engagement im Sport gelang es ihm im Laufe jahrzehntelanger, mühevoller Recherchen, auf eigene Kosten und ohne institutionelle Unterstützung, eine Fülle von Anschriften in mehreren Kontinenten zu ermitteln und Dutzende von Zeitzeugen zu befragen.

Als Ergebnis liegt heute eine umfangreiche Sammlung und Dokumentation zur Geschichte der Juden in Gera vor, die bezeugt, dass die Geschichte der Stadt nicht ohne die Rolle der Juden verstanden werden kann. Das von ihm auf dieser Grundlage verfasste Manuskript vermittelt ein tiefgründiges und differenziertes Bild des Lebens, Wirkens und Leidens der Juden in Gera. Die Darstellung des Schicksals Geraer jüdischer Familien verleiht der Geschichte Namen und Gesicht. Seine Arbeit tilgt nicht nur einen weißen Fleck in der Geschichte der Stadt Gera; sie ist zugleich repräsentativ für das Schicksal der jüdischen Bevölkerung auch in anderen Orten und Regionen. Durch seine vielfältigen Briefkontakte in alle Welt konnte Herr Werner Simsohn auch viele Vorurteile aus dem Weg räumen und hat damit Wesentliches zur Hebung des Ansehens der Stadt Gera in vielen Orten und Ländern der Erde beigetragen.

Am 25. April 1995 übereignete Herr Werner Simsohn seine Sammlungen Schenkungsweise der Stadt Gera, um die Ergebnisse seines Lebenswerkes für die Zukunft zu bewahren und der Öffentlichkeit nutzbar zu machen.

Im Jahr 1997 erschien im Hartung-Gorre-Verlag Konstanz, z.T. auf eigene Kosten, der erste Band seiner auf vier Bände angelegten "Geschichte der Juden in Gera". Die Veröffentlichung dieser Bände zu einem subventionierten Preis bietet allen Geraer Bürgern, insbesondere der jüngeren Generation, die Chance, sich exemplarisch mit einem wichtigen, wenngleich dunklen Kapitel der Geschichte Geras auseinander zu setzen.

Die Initiative und Leistung von Herrn Werner Simsohn ist beispielgebend und für das Image der Stadt Gera von unschätzbarem Wert.

Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an ihn stellte eine dementsprechende und verdiente öffentliche Anerkennung und Ehrung dar.

Die Feierlichkeiten der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Herrn Simsohn wurden mit der Ausstellungseröffnung "Aenne Biermann zum 100." am 01. November 1998 verbunden." |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Gera, Thuringia.

There is evidence of sporadic settlement as well as expulsion of Jews from Gera

since the 14th century. A synagogue is known to have existed in 1502. A sizable

Jewish population began to develop only in the late 19th century, increasing

rapidly owing to the influx of Jews from Eatern Europe. A Jewish community was

formally founded in 1885 and in 1895, there were 90 Jews in Gera engaged mostly

in commerce. Hermann Tietz and his nephew Oskar Tietz, who came to Gera in

1882, were the founders of a chain of department stores all ober Germany. The

Jewish population grew from 150 in 1900 to 519 in 1925 (0,6 % of the total).

With the Nazi rise to power in 1933, many Jews emigrated and the Jewish

population dropped to 378. Forced 'Aryanization' of Jewish businesses began here

as early as 1933 and in 1934 the Tietz concern was forced to sell pout. In

October 1938, all Jews who had Polish citizenship were deported to Poland. On Kristallnacht

(9-10 November 1938), the two synagogues in Gera were vandalized and one

destroyed, 36 Jewish men were arrested, and the Jewish shops were closed down.

In 1939, only 77 Jews remained in Gera. They were deported to death camps during

the war.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|