|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Thüringen"

Sondershausen (Kyffhäuserkreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Sondershausen lebten

Juden bereits im Mittelalter. 1320 wird Jud Joseph von Sondershausen in

Nordhausen genannt. 1323 verstarb in Sondershausen die Jüdin Sara, die an das

Kloster Volkerode Geld verliehen hatte. 1341 werden Gutkind aus Sondershausen

und sein Schwiegersohn in Mühlhausen aufgenommen. Bei der Judenverfolgung in

der Pestzeit 1348/49 wurde das jüdische Leben in der Stadt vernichtet. Eine

wichtige Erinnerung an die jüdische Geschichte ist die erhaltene Mikwe aus der

Zeit um 1300.

Die Entstehung der neuzeitlichen Gemeinde geht in das 17. Jahrhundert zurück.

1695 erhielten erstmals Juden in der Stadt sogenannte

"Schutzbriefe" unter Graf Christian Wilhelm von

Schwarzburg-Sondershausen. 1698 bestand eine Betstube und eine jüdische Schule

in einem vermutlich an der Hauptstraße gelegenen jüdischen Wohnhaus. 1699

wurde der Friedhof am Spatenberg angelegt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1825/26 26 jüdische Familien, 1871 149 jüdische Einwohner 1880 130.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule,

ein rituelles Bad und ein Friedhof.

Die ursprünglich vorhandene jüdische Elementarschule (aus den 1820er-Jahren)

wurde bereits 1840 den städtischen Schulanstalten angegliedert. Danach bestand

nur noch eine jüdische Religionsschule am Ort. Lehrer und Prediger der Gemeinde

war zur Zeit der Synagogeneinweihung 1826 und bis zu seiner Berufung nach

Breslau J. Wolfsohn. Ab 1842 gab es ein privates jüdisches

Knabenpensionat ("Pensionsanstalt für israelitische Knaben und Jünglinge"),

das der israelitische Religionslehrer und Prediger (ab 1845 Rabbiner) Philipp

Heidenheim (1814-1906), der zugleich als Lehrer an der Realschule tätig

war, unterhielt (siehe Anzeigen und Berichte unten). Die israelitische

Religionsschule und das Pensionat befanden sich zunächst im Vorderhaus der

Synagoge (Bebrastraße 6). 1847 wurde der Unterricht in die städtischen

Schulgebäude in der Pfarrstraße, ab 1903 in das Staatsschulgebäude in der Güntherstraße

verlegt.

Im Ersten Weltkrieg waren aus Sondershausen keine jüdischen Gefallenen zu

beklagen.

Um 1924, als zur jüdischen Gemeinde 75 Personen gehörten, waren die

Gemeindevorsteher Rudolf David, Julius Mayer und Max Kaufmann. Vorsteher der

Repräsentanz waren Louis Lindau und M. Berl. Die damals acht schulpflichtigen

Kinder der Gemeinde erhielten ihren Religionsunterricht durch Lehrer Seelig aus

Nordhausen. 1932 waren die Gemeindevorsteher Max Kaufmann (Bebrastraße 27, 1.

Vors.), Rechtsanwalt Dr. David (Göldnerstraße 4, 2. Vors.) und Curt

Heilbrun (Hauptstraße 56, Schatzmeister). Vorsteher der Repräsentanz waren Max

Kaufmann, Max Redelheimer (Hauptstraße 55) und Julius Meyer

(Richard-Wagner-Straße 11). Als Religionslehrer der im Schuljahr 1931/32 14

schulpflichtigen Kinder der Gemeinde kam Lehrer Frühauf aus Bleicherode regelmäßig

nach Sondershausen. An jüdischen Vereinen bestanden insbesondere der

Frauenverein (1932 unter Vorsitz von Frau Redelmeier, Hauptstraße 55; Zweck und

Arbeitsgebiet: Unterstützung Hilfsbedürftiger) und der Humanitätsverein (1932

unter Vorsitz von Max Redelmeier, Hauptstraße 55; Zweck und Arbeitsgebiet:

Unterstützung Hilfsbedürftiger).

1933 lebten noch etwa 75 jüdische Personen in Sondershausen. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Folgende jüdische

Geschäftsleute mussten ihre Gewerbebetriebe in der Folgezeit aufgeben:

Stickerei Rudolf David (Aufgabe 1936), Kaufmann Siegmund Spunt-Seemann (1937),

Max und Meta Redelmeier (1938), Kaufmann Leopold Reichardt (1939), Sophie Brown

(1939), Julie Mayer geb. Rosenberg (1939), Dr. Erich Heilbrun (1939), Kurt und

Julie Leser (1939), Familie Artur Simon (1939), Dr. Ludwig David (1939),

Kaufhaus Cohn-Heilbrunn (1939) und Wollwarenfabrik Egon Leser (1940). Beim Novemberpogrom

1938 wurde die Synagoge geschändet; die noch bestehenden jüdische

Geschäfte wurden geplündert und jüdische Familien in ihren Wohnungen

überfallen. Betroffen waren vor allem die in der Hauptstraße und in der

Lohstraße lebenden jüdischen Familien und Geschäfte. Die jüdischen Männer,

unter ihnen Rechtsanwalt Dr. Ludwig David, wurden für einige Wochen in das KZ

Buchenwald verschleppt. Ab 1942 erfolgten die Deportationen der jüdischen

Personen, die in Sondershausen bis dahin noch gelebt hatten.

Von den in Sondershausen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Erna Bähr geb. Leser

(1891), Jenny Blumenreich geb. Heilbrun (1870), Siegmund Cohn (), Siegfried David (1884), Helene

Magdalena Eisenberg geb. Wahl (1863), Johanna Fischel geb. Heilbrun (1887),

Ludwig Groß (1900), Harry Hecht (1887), Moritz Hecht (1876), Dorothea (Doro)

Hirsch geb. Schwabach (1877), Selma Horwitz geb. Katz (1866), Walter Katz

(1909), Irmgard Kaufmann (1922), Margarete Koopmann geb. Liebert (1895), Herta

Lehrhaupt geb. Groß (1901), Max Leser (1870), Frieda Lindau geb. Simon (1876),

Louis Lindau (1874), Hildegard (Hilde) Schacher geb. Steinberg (1905),

Fanny Schlesinger geb. Redelmaier (1854), Janny Schönfeld geb. Cahn (1869),

Margarete Schönlank (1894), Heinz Simon (1931), Rosa Simon geb. Edelmuth

(1897), Siegfried Simon (1892), Gertrude Steinberg geb. Heilbrun (1884), Hugo

Weiler (1886), Paula Weiler geb. Horwitz (1891).

Nach Kriegsende kamen wenige Überlebende zurück, vor allem einzelne in

sogenannter "Mischehe" lebende Personen, die 1944 von den

Deportationen erfasst worden waren und die Zwangsarbeit in Arbeitslagern

überlebt hatten.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Publikation von Predigten des Predigers J. Wolfsohn

(1837/1838)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juni

1837: "Literatur. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Juni

1837: "Literatur.

Der Prediger J. Wolfsohn in Sondershausen (der übrigens von dort

nach Breslau abgeht), gibt zwölf Predigten einzeln heraus, von

denen die erste bereits erschienen ist (5 Gr.). Dies ist eine Neujahrspredigt,

wo in der Einleitung über die Bedeutsamkeit des Tages, und dann nach dem

Texte Psalm 122,6-10, über die Wünsche und Segnungen, die das

Neujahrsfest enthält, 1) über zeitliches Wohl, indem man das

Beste des Vaterlandes sucht, 2) ewiges Heil im Frieden, gesprochen

ist. Es sind zwar nicht tiefe, aber besonders herzliche Worte in

prunkloser, fließender Sprache." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. April

1838: "Religions- und Schulreden für Israeliten. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 14. April

1838: "Religions- und Schulreden für Israeliten.

Nebst einer Sammlung biblischer Texte und Ideen für Sabbat-, Fest-

und Gelegenheitsreden. Von Mehren bearbeitet. Herausgegeben von Dr. J.

Heinemann in Berlin.

Zwölf Reden, gehalten in der israelitischen Gemeinde zu Sondershausen

von J. Wolfsohn (Inspektor und Religionslehrer in Breslau).

8. Auf schönem weißen Druckpapier, elegant broch. 1 Thlr. (1 Fl. 48

Kr.).

Diese Reden schließen sich ähnlichen im Bedürfnisse der Zeit

begründeten Erscheinungen an, und können mit vollem Rechte frommen

Gemütern als ein den religiösen Sinn belebendes Erbauungsmittel

empfohlen werden." |

Lehrer Philipp Heidenheim ist als "wirklicher

Lehrer" und als "Ordinarius" an der Realschule angestellt (1841)

Anmerkung: Philipp Heidenheim

(geb. 1814 in Bleicherode, gest. 1906 in Sondershausen) schloss eine

Ausbildung zum Lehrer mit dem Lehrerexamen 1835 in Erfurt ab. Seit 1837

war er als Prediger und Schuldirektor in Sondershausen tätig.

Seine privaten rabbinischen Studien konnte er 1845 mit einer

rabbinischen Prüfung und Ordination in Schönlanke (Trzcianka)

abschließen. Darauf wurde er zum Landesrabbiner in

Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg Rudolstadt mit Sitz in Sondershausen

ernannt. Er unterrichtete - bereits seit 1841 als "Ordinarius" an der Realschule in Sondershausen; 1881 wurde

er zum Professor ernannt.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. März

1841: "Sondershausen, 8. März (1841). Seit Ostern vorigen

Jahres ist der Prediger und Religionslehrer der hiesigen Israeliten-Gemeinde,

Heidenheim, zugleich als wirklicher Lehrer, und seit Juli als Ordinarius

der zweiten Klasse an der fürstlichen Realschule angestellt worden. Die

Elementarschule der Gemeinde, ungenügend aus Mangel an Mitteln, ward

aufgelöst, und dafür regelmäßige3r Religionsunterricht eingerichtet.

An Sabbaten und Festtagen ist der Gedachte von jedem Unterrichte

dispensiert. Mit seinen sämtlichen Kollegen steht derselbe im

freundlichsten Vernehmen, und von seinen Vorgesetzten, ja selbst vom

durchlauchtigsten Fürsten hat er bereits mehrere Äußerungen der

Zufriedenheit mit seinen Leistungen erhalten." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 27. März

1841: "Sondershausen, 8. März (1841). Seit Ostern vorigen

Jahres ist der Prediger und Religionslehrer der hiesigen Israeliten-Gemeinde,

Heidenheim, zugleich als wirklicher Lehrer, und seit Juli als Ordinarius

der zweiten Klasse an der fürstlichen Realschule angestellt worden. Die

Elementarschule der Gemeinde, ungenügend aus Mangel an Mitteln, ward

aufgelöst, und dafür regelmäßige3r Religionsunterricht eingerichtet.

An Sabbaten und Festtagen ist der Gedachte von jedem Unterrichte

dispensiert. Mit seinen sämtlichen Kollegen steht derselbe im

freundlichsten Vernehmen, und von seinen Vorgesetzten, ja selbst vom

durchlauchtigsten Fürsten hat er bereits mehrere Äußerungen der

Zufriedenheit mit seinen Leistungen erhalten." |

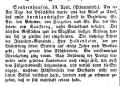

Gründung einer Pensionsanstalt für israelitische

Knaben und Jünglinge in Sondershausen durch Prediger und Lehrer Philipp

Heidenheim (1842)

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar

1842: "Errichtung einer größeren Pensionsanstalt für

israelitische Knaben und Jünglinge. Mit Gott und für Gott. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 29. Januar

1842: "Errichtung einer größeren Pensionsanstalt für

israelitische Knaben und Jünglinge. Mit Gott und für Gott.

Seit einer Reihe von Jahren habe ich mich dem Lehr- und Erziehungsfache

mit Liebe und Erfolg gewidmet und mein höchstes Lebensglück in der

Erfüllung meines Berufes gefunden. Der Herr hat mich auch Gunst finden

lassen in den Augen der Menschen und mir eine Stellung verliehen, wie

selten einem meiner Brüder in Israel. Dadurch bewogen, übergaben mit

seit einiger Zeit selbst fernwohnende Eltern ihre Kinder zur Erziehung.

Die Anträge haben sich nun gemehrt, nachdem das Vertrauen, das man in

mich gesetzt, gerechtfertigt wurde. Ich habe mich daher bestimmen lassen,

unter Mitwirkung einiger biederer, wissenschaftlich gebildeter Männer, sämtlich

Lehrer an den hiesigen höheren Schulanstalten und vornehmlich unter

Beihilfe eines religiösen, tüchtigen Talmudisten eine größere

Erziehungsanstalt für israelitische Knaben und Jünglinge zu gründen,

und glaube sogar, damit einem fühlbaren Bedürfnisse abzuhelfen, da

meines Wissens in Deutschland noch wenig derartige, umfangreiche, so viel

Annehmbares darbietende Anstalten bestehen. Eltern, die mich mit ihrem

Vertrauen beehren, werden es nicht bereuen, mir ihr Teuerstes übergeben

zu haben; ich bin selbst Familienvater und weiß, was und wie Eltern

fühlen und wünschen. Mein nächster und höchster Zweck ist, meine Zöglinge

in der Furcht des Herrn zu erziehen, dass sie ihren heiligen Glauben

unmittelbar aus jenen ewig frischen Quellen geschöpft, wahrhaft erfassen

und innig lieben lernen, dass das Feuer unserer göttlichen Religion ihre

Herzen erwärme und ihr ganzes Sein durchdringe; denn in unserer

glaubensarmen, gleichgültigen Zeit müssen alle Bessergesinnten ihr Augenmerk,

ihre Hoffnung auf die heranwachsende Jugend gerichtet haben; nur wenn sie

begeistert und erwärmt wurde für das himmlische Erbe ihrer Väter, kann

Israel in Wahrheit wiedergeboren werden. Dann will ich sie aber auch für

das Leben und seine Anforderungen, die sich mit jedem Tage mehren,

tüchtig befähigen: dass sie in derselben Weise in Talmud- und

Torawissen wie auch in profanem Wissen kundig werden (frei

übersetzt). Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken.

Sondershausen, im Januar 1842. Philipp Heidenheim. Prediger

und Religionslehrer der hiesigen israelitischen Gemeinde und ordentlicher

Lehrer an der fürstlichen Realschule, Ordinarius der zweiten

Klasse." |

Es

folgen Empfehlungen für Philipp Heidenheim. Zum Lesen bitte Textabbildung

anklicken. Es

folgen Empfehlungen für Philipp Heidenheim. Zum Lesen bitte Textabbildung

anklicken. |

Feierliche Vereidigung und "förmliche

Installation" des Rabbiners Philipp Heidenheim (1846)

|

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Januar

1846: "Sondershausen, 30. Dezember (1846). Am 12. vorigen

Monats fand die feierliche Vereidigung und förmliche Installation des

Rabbiners hiesiger Stadt, Ph. Heidenheim, vor dem in pleno versammelten

Regierungskollegio, dem löblichen Vorstande hiesiger israelitischer

Gemeinde, einigen anderweitigen Mitgliedern derselben und den

Synagogenbeamten auf eine wahrhaft erhebende Weise statt. Der Herr

Regierungspräsident hielt vor der Verteidigung eine ergreifende Rede,

worin er namentlich hervorhob, wie in unserer Zeit allerdings ein ruhiger,

besonnener Fortschritt gar sehr Not tue, dass man aber keineswegs

vorschnell das bewährte Alte aus Hang zur Neuerungssucht stürzen solle.

Hierauf wurde die Dienstinstruktion von einem Regierungsbeamten vorgelesen

und der Rabbiner darauf vereidigt, wobei kein weiteres Zeremoniell vorkam.

Die Synagogenbeamten mussten ihm alsdann den Handschlag geben, seinen

Anordnungen pünktlich Folge leisten zu wollen. Unterm 22. ward dessen Bestallung

und Vereidigung im hiesigen Regierungsblatte N. 47 publiziert und unterm

29. hielt er vor einem zahlreichen Auditorio seine Antrittsrede als

Rabbiner, nachdem er schon seit 12 Jahren als Religionslehrer und Prediger

in hiesiger Gemeinde mit Segen und Eifer gewirkt. Er hatte zum Text:

Maleachi 2,6.7 und sprach über den hohen Beruf des Geistlichen; er

bestehe darin: 1) dass er seine Gemeinde leite zu innerer lauterer

Gotteserkenntnis, 2) dass er seine Gemeinde erfülle mit immer wärmerer

Menschenliebe, 3) dass er seiner Gemeinde vorangehe mit seinem eigenen

Beispiele. Er hat schon seit längerer Zeit die Einrichtung getroffen, an

jedem Sabbat, an welchem nicht gepredigt wird, vor dem EInheben einen

extemporierten Vortrag über die Sedra oder Haphtora (sc. Tora- oder

Prophetenabschnitt zu diesem Sabbat) in der Synagoge zu halten, was

sich als recht zweckmäßig herausgestellt hat. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12. Januar

1846: "Sondershausen, 30. Dezember (1846). Am 12. vorigen

Monats fand die feierliche Vereidigung und förmliche Installation des

Rabbiners hiesiger Stadt, Ph. Heidenheim, vor dem in pleno versammelten

Regierungskollegio, dem löblichen Vorstande hiesiger israelitischer

Gemeinde, einigen anderweitigen Mitgliedern derselben und den

Synagogenbeamten auf eine wahrhaft erhebende Weise statt. Der Herr

Regierungspräsident hielt vor der Verteidigung eine ergreifende Rede,

worin er namentlich hervorhob, wie in unserer Zeit allerdings ein ruhiger,

besonnener Fortschritt gar sehr Not tue, dass man aber keineswegs

vorschnell das bewährte Alte aus Hang zur Neuerungssucht stürzen solle.

Hierauf wurde die Dienstinstruktion von einem Regierungsbeamten vorgelesen

und der Rabbiner darauf vereidigt, wobei kein weiteres Zeremoniell vorkam.

Die Synagogenbeamten mussten ihm alsdann den Handschlag geben, seinen

Anordnungen pünktlich Folge leisten zu wollen. Unterm 22. ward dessen Bestallung

und Vereidigung im hiesigen Regierungsblatte N. 47 publiziert und unterm

29. hielt er vor einem zahlreichen Auditorio seine Antrittsrede als

Rabbiner, nachdem er schon seit 12 Jahren als Religionslehrer und Prediger

in hiesiger Gemeinde mit Segen und Eifer gewirkt. Er hatte zum Text:

Maleachi 2,6.7 und sprach über den hohen Beruf des Geistlichen; er

bestehe darin: 1) dass er seine Gemeinde leite zu innerer lauterer

Gotteserkenntnis, 2) dass er seine Gemeinde erfülle mit immer wärmerer

Menschenliebe, 3) dass er seiner Gemeinde vorangehe mit seinem eigenen

Beispiele. Er hat schon seit längerer Zeit die Einrichtung getroffen, an

jedem Sabbat, an welchem nicht gepredigt wird, vor dem EInheben einen

extemporierten Vortrag über die Sedra oder Haphtora (sc. Tora- oder

Prophetenabschnitt zu diesem Sabbat) in der Synagoge zu halten, was

sich als recht zweckmäßig herausgestellt hat.

Da die Instruktion für den Rabbiner höchst human abgefasst, und

dergleichen Dokumente wenige noch veröffentlicht sind, so folgt sie

hierbei in ihren Hauptbestimmungen: zum weiteren Lesen bitte

Textabbildungen anklicken.

|

Die

Instruktion endet mit den Sätzen: Die

Instruktion endet mit den Sätzen:

"Wir versehen uns von dem Rabbiner Heidenheim, dass er alle ihm

hiernach obliegenden Pflichten mit Treue und Eifer erfüllen, sich als

rechtlicher und gewissenhafter Beamter bewähren, der ihm anvertrauten

Gemeinde ein Vorbild in allem Guten sein und so dem in ihn gesetzten

Vertrauen vollkommen entsprechen werde, und sichern ihm in dieser

Voraussetzung kraft höchster Ermächtigung nicht nur kräftigen

obrigkeitlichen Schutz bei Ausübung seiner amtlichen Funktionen, sondern

auch den Genuss der mit seinem Amte verbundenen Einkünfte und Emolumente

und der herkömmlichen von demselben abhängigen Prärogativen an Ehre und

Rang zu.

Zu Urkunde dessen haben wir diese Bestallung ausgefertigt und dieselbe mit

unserem Dienstsiegel und gewöhnlicher Unterschrift versehen.

Sondershausen am 1. November 1845. Fürstlich schwarzburgische Regierung.

F. W. Leopold. A. Hesse." |

Amtseinführung von Rabbiner Dr. Philipp

Heidenheim (1855)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Januar 1855:

"Frankenhausen (Thüringen), im Dezember (1855). Unsere

Staatsregierung hat unsere Gemeindestatuten bestätigt und uns demgemäss

in der Person des Herrn Rabbiner Ph. Heidenheim - Oberlehrer der

fürstlichen Realschule zu Sondershausen - einen würdigen und wackeren

Geistlichen eingesetzt. Der von uns allen hochgeschätzte Herr Rabbiner

hielt demnach am 9. Dezember dieses Jahres, nachdem er am Tage zuvor

amtlich verpflichtet worden, im Beisein vieler respektiven Zuhörer,

namentlich auch evangelischer Konfession, in unserer Synagoge seine

Antrittspredigt, in welcher er den beruf des jüdischen Geistlichen im

Judentum, verbinden mit den Hauptprinzipien des Mosaismus, trefflich

entwickelte (1. Mose 35,10). Der Eindruck, den die ganze Feier überhaupt,

verbunden mit Choralgesang und neuer Einrichtung des Gottesdienstes, auf

Herz und Gemüt der Zuhörer hinterlassen, ist nicht zu schildern, und

lange noch wird uns diese erhebende Feier im Geiste vorschweben. Möge der

Allmächtige seinen reichen Segen dem neugeschlossenen Bunde spenden! -

Frieden den Nahen und den Fernen! - S.W." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 15. Januar 1855:

"Frankenhausen (Thüringen), im Dezember (1855). Unsere

Staatsregierung hat unsere Gemeindestatuten bestätigt und uns demgemäss

in der Person des Herrn Rabbiner Ph. Heidenheim - Oberlehrer der

fürstlichen Realschule zu Sondershausen - einen würdigen und wackeren

Geistlichen eingesetzt. Der von uns allen hochgeschätzte Herr Rabbiner

hielt demnach am 9. Dezember dieses Jahres, nachdem er am Tage zuvor

amtlich verpflichtet worden, im Beisein vieler respektiven Zuhörer,

namentlich auch evangelischer Konfession, in unserer Synagoge seine

Antrittspredigt, in welcher er den beruf des jüdischen Geistlichen im

Judentum, verbinden mit den Hauptprinzipien des Mosaismus, trefflich

entwickelte (1. Mose 35,10). Der Eindruck, den die ganze Feier überhaupt,

verbunden mit Choralgesang und neuer Einrichtung des Gottesdienstes, auf

Herz und Gemüt der Zuhörer hinterlassen, ist nicht zu schildern, und

lange noch wird uns diese erhebende Feier im Geiste vorschweben. Möge der

Allmächtige seinen reichen Segen dem neugeschlossenen Bunde spenden! -

Frieden den Nahen und den Fernen! - S.W." |

Ausschreibung der Stelle des Schächters in der

israelitischen Gemeinde (1858)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

5. April 1858: "Offene Stelle. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

5. April 1858: "Offene Stelle.

Bei der hiesigen israelitischen Gemeinde ist die Stelle eines

'Schächters' mit einem jährlichen Einkommen von '200 Thalern' vakant.

Darauf Reflektierende wollen sich gefälligst franco an den

unterzeichneten Vorstand wenden.

Sondershausen, den 19. März 1858. Der Vorstand der israelitischen

Gemeinde. Hofagent M. Czarnikow." |

Rückblick auf 25 Jahre seines Wirkens in Sondershausen

von Philipp Heidenheim (1859)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 13. Juni 1859: Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 13. Juni 1859:

Zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken. |

|

|

Goldene Hochzeit von Prof. Heidenheim und seiner Frau

Lina geb. Leser (1889)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. August 1889: "Wie wir hören, wird am 28. August dieses

Jahres der Rabbiner Prof. Heidenheim in Sondershausen seine

goldene Hochzeit feiern. Den vielen Freunden und Schülern des

verdienstvollen Seelsorgers und Lehrers wird es angenehm sein, diese

Mitteilung zu empfangen". Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. August 1889: "Wie wir hören, wird am 28. August dieses

Jahres der Rabbiner Prof. Heidenheim in Sondershausen seine

goldene Hochzeit feiern. Den vielen Freunden und Schülern des

verdienstvollen Seelsorgers und Lehrers wird es angenehm sein, diese

Mitteilung zu empfangen". |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12.

September 1889: "(Man) schreibt uns aus Sondershausen:

Mittwoch den 28. August feierte Herr Rabbiner Professor Philipp

Heidenheim und seine Gattin Lina geb. Leser das seltene Fest

der goldenen Hochzeit, umgeben von 36 Familienmitgliedern, Kindern,

Enkeln und Urenkeln, unter Beteiligung zahlreicher Freunde. Der Jubilar,

der als Rabbiner 56 Jahre wirkt, war bis vor Kurzem Lehrer der höheren

Staatschule, Ordinarius in Prima und Sekunda und gewann sich das Vertrauen

des Fürsten und seiner christlichen Kollegen in seltenem Maße. Vor

Jahren zum Professor ernannt und mit einem Orden geschmückt, erwies

anlässlich dieses Familienfestes das Fürstenhaus dem Jubelpaare wieder

seltene Ehren. Der alte Fürst sandte einen prachtvollen Pokal mit

Inschrift, der regierende Fürst Karl Günther eine Philippson-Dore'sche Prachtbibel

mit Widmung. Die Stadt ließ den Weg von der Wohnung des verehrten Paares

bis zur Synagoge, wo die feierliche Einsegnung 1 1/2 Uhr Nachmittags

stattfand, mit Bäumen bepflanzen. Es erschienen die

protestantischen Geistlichen, Militär- und Zivilbehörden, Deputationen

von Gewerbe- und Humanitätsvereine, die israelitische Gemeinde, und zahlreiche

andere Gratulanten mit reichen Geschenken und Blumenspenden. Von allen

Gegenden liefen nahezu 350 Depeschen ein, und die Glückwünsche von 300

Zöglingen, die Heidenheim in seinem trefflichen Pensionate früher

erzogen hatte, zu dem auch Professor Lazarus und Direktor Wahl

zählten. Auch der Deutsch-Israelitische Gemeindebund und die Alliance

sandten schriftlichen Ehrenbezeugungen. In der Synagoge, wohin sich der

stattliche Festzug begab, hielt der langjährige Freund und Kollege, Prediger

Dr. Leimdörfer aus Hamburg, die Festrede über Psalm 118,15, die

sowohl das seltene, innige Familienleben, als auch das Gottgesegnete

Wirken des Patriarchenpaares in ergreifenden Worten feierte. Die Rede

schloss mit einer feierlichen Einsegnung der Ehegatten. Diesem Festakte

folgte ein Bankett, gewürzt von genussreichen Toasten und Tischliedern

und ein Festspiel 'Der Erntesegen', verfasst von der als Dichterin

bekannten Tochter des Hauses Heidenheim, Frau Bier aus Köln, das

mit Überreichung eines riesigen, kunstvoll gestickten Goldkranzes endete.

Möge dem Jubelpaare ein heiterer Lebensabend beschieden

sein!" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 12.

September 1889: "(Man) schreibt uns aus Sondershausen:

Mittwoch den 28. August feierte Herr Rabbiner Professor Philipp

Heidenheim und seine Gattin Lina geb. Leser das seltene Fest

der goldenen Hochzeit, umgeben von 36 Familienmitgliedern, Kindern,

Enkeln und Urenkeln, unter Beteiligung zahlreicher Freunde. Der Jubilar,

der als Rabbiner 56 Jahre wirkt, war bis vor Kurzem Lehrer der höheren

Staatschule, Ordinarius in Prima und Sekunda und gewann sich das Vertrauen

des Fürsten und seiner christlichen Kollegen in seltenem Maße. Vor

Jahren zum Professor ernannt und mit einem Orden geschmückt, erwies

anlässlich dieses Familienfestes das Fürstenhaus dem Jubelpaare wieder

seltene Ehren. Der alte Fürst sandte einen prachtvollen Pokal mit

Inschrift, der regierende Fürst Karl Günther eine Philippson-Dore'sche Prachtbibel

mit Widmung. Die Stadt ließ den Weg von der Wohnung des verehrten Paares

bis zur Synagoge, wo die feierliche Einsegnung 1 1/2 Uhr Nachmittags

stattfand, mit Bäumen bepflanzen. Es erschienen die

protestantischen Geistlichen, Militär- und Zivilbehörden, Deputationen

von Gewerbe- und Humanitätsvereine, die israelitische Gemeinde, und zahlreiche

andere Gratulanten mit reichen Geschenken und Blumenspenden. Von allen

Gegenden liefen nahezu 350 Depeschen ein, und die Glückwünsche von 300

Zöglingen, die Heidenheim in seinem trefflichen Pensionate früher

erzogen hatte, zu dem auch Professor Lazarus und Direktor Wahl

zählten. Auch der Deutsch-Israelitische Gemeindebund und die Alliance

sandten schriftlichen Ehrenbezeugungen. In der Synagoge, wohin sich der

stattliche Festzug begab, hielt der langjährige Freund und Kollege, Prediger

Dr. Leimdörfer aus Hamburg, die Festrede über Psalm 118,15, die

sowohl das seltene, innige Familienleben, als auch das Gottgesegnete

Wirken des Patriarchenpaares in ergreifenden Worten feierte. Die Rede

schloss mit einer feierlichen Einsegnung der Ehegatten. Diesem Festakte

folgte ein Bankett, gewürzt von genussreichen Toasten und Tischliedern

und ein Festspiel 'Der Erntesegen', verfasst von der als Dichterin

bekannten Tochter des Hauses Heidenheim, Frau Bier aus Köln, das

mit Überreichung eines riesigen, kunstvoll gestickten Goldkranzes endete.

Möge dem Jubelpaare ein heiterer Lebensabend beschieden

sein!" |

Zum Tod von Lina Heidenheim, Frau von Professor Dr.

Philipp Heidenheim (1897)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. November 1897: "Sondershausen, 9. November

(1897). Am 22. vorigen Monats verschied in fast vollendetem 86.

Lebensjahre die Gattin des ehrwürdigen Rabbiners Professor Heidenheim.

Der Tod endete das glücklichste, reich gesegnete Bündnis zweiter

Menschen, die über 58 Jahre in Treue und Liebe den Kampf des Daseins

mitsammen trugen. Die edle Entschlafene war das Urbild eines echt

jüdischen Weibes, ihr Haus war gegründet auf Frömmigkeit, Fleiß und

Frieden. Sie sorgte als unermüdliche Hausfrau vom dämmernden Morgen bis

zum späten Abend mit weiser Sparsamkeit für die große Wirtschaft; aber

sie war auch die geistige Genossin ihres Mannes, seines Helferin im Wohl tun,

seine Trösterin und Pflegerin in kummervollen Zeiten. Nicht nur sechs

eigene Kinder lenkte ihre sorgende Mutterliebe zu dem Pfad der Pflicht,

auf dem sie als brave, tüchtige Menschen den Eltern zur Freude wandelten,

sondern gegen dreihundert Knaben erzog sie vereint mit ihrem Gatten voll

Aufopferung und Liebe. Manches Zögling in fernen Landen wird den Heimgang

der verehrten Pflegemutter durch diese Notiz erfahren und ihrem Andenken

eine Träne der Erinnerung weihen, des Lehrers gedenkend, der seine treue

Gefährtin verloren. Und wenn es einen Trost gibt, so ist es der, dass

nicht nur Kinder, Enkel und Urenkel mit ihm trauern, sondern alle Heimatgenossen,

alle Freunde in der Ferne. Die Teilnahme der Gemeinde, der Kollegen der

fürstlichen Schule, aller christlichen Mitbürger zeigte am

Begräbnistage die Wertschätzung, die das rastlose Wirken ihm erworben.

Über 63 Jahre ist Rabbiner Heidenheim ja der Seelsorger der Gemeinde, und

noch jetzt waltet er in ungetrübter geistiger Frische seines Amtes als

Prediger. Sechsundvierzig Jahre unterrichtete er in den höheren Klassen

der Realschule. Welch eine Welt von Arbeit und Mühen, aber auch von

Genugtuung und segensreichen Erfolgen. Nun, da er sein bestes Erdengut dem

Schoße der Erde vertraute, musste der beredte Mund schweigen, der so oft

ein Tröster der Trauernden geworden an der letzten Ruhestätte. Am Grabe

der Frau Lina Heidenheim sprach der Kantor Schönlank in ergreifender

Weise den Scheidegruß. Er schilderte die Tugenden der Heimgegangenen und

betete für die, die sie auf Erden verlassen. Ihr Lebenslicht ist

verglüht, aber das Werk ihres Lebens wird bleiben! Die Verblichene ward

die Stammmutter einer weit verzweigten Familie, und ihre Unsterblichkeit

ist, dass sie das Vorbild ihrer Nachkommen bleiben wird in allen

Eigenschaften einer wahrhaft frommen, edlen jüdischen

Frau."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 19. November 1897: "Sondershausen, 9. November

(1897). Am 22. vorigen Monats verschied in fast vollendetem 86.

Lebensjahre die Gattin des ehrwürdigen Rabbiners Professor Heidenheim.

Der Tod endete das glücklichste, reich gesegnete Bündnis zweiter

Menschen, die über 58 Jahre in Treue und Liebe den Kampf des Daseins

mitsammen trugen. Die edle Entschlafene war das Urbild eines echt

jüdischen Weibes, ihr Haus war gegründet auf Frömmigkeit, Fleiß und

Frieden. Sie sorgte als unermüdliche Hausfrau vom dämmernden Morgen bis

zum späten Abend mit weiser Sparsamkeit für die große Wirtschaft; aber

sie war auch die geistige Genossin ihres Mannes, seines Helferin im Wohl tun,

seine Trösterin und Pflegerin in kummervollen Zeiten. Nicht nur sechs

eigene Kinder lenkte ihre sorgende Mutterliebe zu dem Pfad der Pflicht,

auf dem sie als brave, tüchtige Menschen den Eltern zur Freude wandelten,

sondern gegen dreihundert Knaben erzog sie vereint mit ihrem Gatten voll

Aufopferung und Liebe. Manches Zögling in fernen Landen wird den Heimgang

der verehrten Pflegemutter durch diese Notiz erfahren und ihrem Andenken

eine Träne der Erinnerung weihen, des Lehrers gedenkend, der seine treue

Gefährtin verloren. Und wenn es einen Trost gibt, so ist es der, dass

nicht nur Kinder, Enkel und Urenkel mit ihm trauern, sondern alle Heimatgenossen,

alle Freunde in der Ferne. Die Teilnahme der Gemeinde, der Kollegen der

fürstlichen Schule, aller christlichen Mitbürger zeigte am

Begräbnistage die Wertschätzung, die das rastlose Wirken ihm erworben.

Über 63 Jahre ist Rabbiner Heidenheim ja der Seelsorger der Gemeinde, und

noch jetzt waltet er in ungetrübter geistiger Frische seines Amtes als

Prediger. Sechsundvierzig Jahre unterrichtete er in den höheren Klassen

der Realschule. Welch eine Welt von Arbeit und Mühen, aber auch von

Genugtuung und segensreichen Erfolgen. Nun, da er sein bestes Erdengut dem

Schoße der Erde vertraute, musste der beredte Mund schweigen, der so oft

ein Tröster der Trauernden geworden an der letzten Ruhestätte. Am Grabe

der Frau Lina Heidenheim sprach der Kantor Schönlank in ergreifender

Weise den Scheidegruß. Er schilderte die Tugenden der Heimgegangenen und

betete für die, die sie auf Erden verlassen. Ihr Lebenslicht ist

verglüht, aber das Werk ihres Lebens wird bleiben! Die Verblichene ward

die Stammmutter einer weit verzweigten Familie, und ihre Unsterblichkeit

ist, dass sie das Vorbild ihrer Nachkommen bleiben wird in allen

Eigenschaften einer wahrhaft frommen, edlen jüdischen

Frau." |

90. Geburtstag von Rabbiner Professor Philipp

Heidenheim (1904)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13.

Juni 1904: "Sondershausen, 7. Juni (1904). Am 14. Juni feiert

der Rabbiner Professor Heidenheim seinen 90-jährigen Geburtstag,

nachdem er am 4. April dieses Jahres sein 70-jähriges Amtsjubiläum in

der hiesigen jüdischen Gemeinde hatte begehen können. Dieser überaus

seltene Jubeltag soll mit dem Geburtstag besonders gefeiert werden. Der

alte Herr erfreut sich noch körperlicher Frische und eines überaus regen

Geistes; er versteht es noch, seinen Gedanken mit logischer Schärfe und

Klarheit von der Kanzel aus beredten Ausdruck zu geben. Seiner Gemeinde,

die mit Liebe an ihm hängt, ist er nicht allein Seelsorger, sondern auch

Freund und väterlicher Berater in allen Lebenslagen

gewesen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13.

Juni 1904: "Sondershausen, 7. Juni (1904). Am 14. Juni feiert

der Rabbiner Professor Heidenheim seinen 90-jährigen Geburtstag,

nachdem er am 4. April dieses Jahres sein 70-jähriges Amtsjubiläum in

der hiesigen jüdischen Gemeinde hatte begehen können. Dieser überaus

seltene Jubeltag soll mit dem Geburtstag besonders gefeiert werden. Der

alte Herr erfreut sich noch körperlicher Frische und eines überaus regen

Geistes; er versteht es noch, seinen Gedanken mit logischer Schärfe und

Klarheit von der Kanzel aus beredten Ausdruck zu geben. Seiner Gemeinde,

die mit Liebe an ihm hängt, ist er nicht allein Seelsorger, sondern auch

Freund und väterlicher Berater in allen Lebenslagen

gewesen." |

Zum Tod des

Sohnes von Rabbiner Philipp Heidenheim: Geheimer Sanitätsrat Dr. Richard

Heidenheim (1910 in Wiesbaden)

Anmerkung: Richard Heidenheim ist 1840/41 sehr wahrscheinlich in

Sondershausen geboren. Er war später 30 Jahre erfolgreicher Arzt in Münster

(Westfalen) und lebte seit ca. 1895 im Ruhestand in Wiesbaden.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar

1910: "Wiesbaden, 28. Januar (1910). In der Nacht vom 19.

zum 20. Januar verschied hier im Alter von fast 70 Jahren der Geheime

Sanitätsrat Dr. Richard Heidenheim, ein Sohn des vor einigen Jahren

verstorbenen Rabbiners von Sondershausen, des rühmlichst bekannten

Professors Philipp Heidenheim. Er war in gleicher Weise als Arzt

und Mensch ausgezeichnet und bekundete für das Judentum stets das

lebhafteste Interesse. Unter großer Anteilnahme weiter Kreise fand darum

am 23. Januar die Beisetzung auf dem hiesigen israelitischen Friedhof

statt, bei der der Bezirksrabbiner Dr. Kober und Vertreter des hiesigen

Ärztevereins, der Nassauloge U.O.B.B., des Zentralvereins deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens und des Kuratoriums der israelitischen

Kinderheilstätte in Bad Kissingen dem Verewigten Worte der

Anerkennung und des Dankes nachriefen. Der Münsterische Anzeiger vom 21.

Januar widmet ihm folgenden Nachruf: '30 Jahre lang hat er mit

unermüdlichem Eifer in unserer Stadt gewirkt, und als er vor 15 Jahren

nach Wiesbaden übersiedelte, weil er sich nicht mehr imstande fühlte,

seine übergroße Praxis zu bewältigen, hat sein Fortzug allgemein

großes Bedauern verursacht. Er war nicht nur ein berufsfreudiger,

allezeit hilfsbereiter Arzt, er war auch ein edler, guter Mensch, mit

weichem, mitfühlendem Herzen, ein treu wirkender Helfer der Armen, denen

er freudig seine ärztliche Tätigkeit ohne Entlohnung widmete, denen er

Arzneien und Stärkungsmittel zutrug und mit reichen Geldspenden aushalf,

jeden Dank ablehnend. Gar manche Träne hat er getrocknet, und in stiller

Verborgenheit unendlich viel Gutes gewirkt. Möge es ihm im Jenseits

entlohnt werden.'" Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 4. Februar

1910: "Wiesbaden, 28. Januar (1910). In der Nacht vom 19.

zum 20. Januar verschied hier im Alter von fast 70 Jahren der Geheime

Sanitätsrat Dr. Richard Heidenheim, ein Sohn des vor einigen Jahren

verstorbenen Rabbiners von Sondershausen, des rühmlichst bekannten

Professors Philipp Heidenheim. Er war in gleicher Weise als Arzt

und Mensch ausgezeichnet und bekundete für das Judentum stets das

lebhafteste Interesse. Unter großer Anteilnahme weiter Kreise fand darum

am 23. Januar die Beisetzung auf dem hiesigen israelitischen Friedhof

statt, bei der der Bezirksrabbiner Dr. Kober und Vertreter des hiesigen

Ärztevereins, der Nassauloge U.O.B.B., des Zentralvereins deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens und des Kuratoriums der israelitischen

Kinderheilstätte in Bad Kissingen dem Verewigten Worte der

Anerkennung und des Dankes nachriefen. Der Münsterische Anzeiger vom 21.

Januar widmet ihm folgenden Nachruf: '30 Jahre lang hat er mit

unermüdlichem Eifer in unserer Stadt gewirkt, und als er vor 15 Jahren

nach Wiesbaden übersiedelte, weil er sich nicht mehr imstande fühlte,

seine übergroße Praxis zu bewältigen, hat sein Fortzug allgemein

großes Bedauern verursacht. Er war nicht nur ein berufsfreudiger,

allezeit hilfsbereiter Arzt, er war auch ein edler, guter Mensch, mit

weichem, mitfühlendem Herzen, ein treu wirkender Helfer der Armen, denen

er freudig seine ärztliche Tätigkeit ohne Entlohnung widmete, denen er

Arzneien und Stärkungsmittel zutrug und mit reichen Geldspenden aushalf,

jeden Dank ablehnend. Gar manche Träne hat er getrocknet, und in stiller

Verborgenheit unendlich viel Gutes gewirkt. Möge es ihm im Jenseits

entlohnt werden.'" |

70. Geburtstag des Kultusbeamten Schönlank - über

Rabbiner Prof. Heidenheim - zurückgehende Zahl der Gemeindemitglieder (1901)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 18. Januar 1901: "Sondershausen, 7. Januar (1901). Am 30.

vorigen Monats feierte unser verehrter Kultusbeamter Schönlank in

leiblicher und geistiger Frische seinen 70. Geburtstag. Unser Rabbiner

Professor Heidenheim brachte ihm mit den Gemeindevorstehern Bedelmeier und

Hoflieferanten Leser die herzlichsten Glückwünsche dar und überreichten

ihm im Namen der Gemeinde Ehrengaben, wie dies auch von vielen

Gemeindemitgliedern erfreuend und teilnehmend der Fall war. Am darauf

folgenden Sabbat sprach beim Gottesdienste unser Rabbiner in warmen Worten

über die pflichtgetreue Wirksamkeit des Jubilars - Schönlank ist seit 36

1/4 Jahren als Kantor, Schochet und Religionslehrer in lobenswerter und

anerkannter Weise im Dienste unserer Gemeinde - und betete für sein

ferneres Wohlergehen und die Verlängerung seines Lebens mit der

gewürdigten Berufsfreudigkeit. - Unser Rabbiner Prof. Heidenheim,

der im 87. Lebensjahre steht, wirkt in unserer Gemeinde fast 67 Jahre

ununterbrochen, hat sich der allgemeinen Achtung und Liebe zu erfreuen,

wird auch als Rabbiner zu allen größeren Hoffestlichkeiten geladen,

musste aber als Professor der fürstlichen Realschule sich wegen

Augenschwäche nach 46-jähriger Dienstzeit pensionieren lassen. Er

unterrichtete in Prima und Sekunda, deren Ordinarius er war, in der

Mathematik, Geographie und im Deutschen, zeitweilig auch in der Geschichte

und im Lateinischen, war ehemals auch Vertreter des Direktors. - Da unsere

fürstliche Residenz nicht auch Industriestadt ist, so ist leider die

Zahl der Mitglieder unserer Gemeinde im Abnehmen begriffen, und es

wäre sehr zu wünschen, dass auch jüdische Rentiers, wie das von

christlicher Seite vielfach der Fall ist, ihren Aufenthalt hier nehmen.

Das Klima ist vorzüglich, für Kunst und Wissenschaft reichlich gesorgt.

Wir haben vorzügliche Lehranstalten: Gymnasium, Realschule, höhere

Töchterschule, Lehrer- und Lehrerinnenseminar, Konservatorium für Musik

usw. Gute Wohnung, nicht zu teuer, sind zu haben, die Steuern nicht zu

hoch und die Lebensbedürfnisse billig."

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 18. Januar 1901: "Sondershausen, 7. Januar (1901). Am 30.

vorigen Monats feierte unser verehrter Kultusbeamter Schönlank in

leiblicher und geistiger Frische seinen 70. Geburtstag. Unser Rabbiner

Professor Heidenheim brachte ihm mit den Gemeindevorstehern Bedelmeier und

Hoflieferanten Leser die herzlichsten Glückwünsche dar und überreichten

ihm im Namen der Gemeinde Ehrengaben, wie dies auch von vielen

Gemeindemitgliedern erfreuend und teilnehmend der Fall war. Am darauf

folgenden Sabbat sprach beim Gottesdienste unser Rabbiner in warmen Worten

über die pflichtgetreue Wirksamkeit des Jubilars - Schönlank ist seit 36

1/4 Jahren als Kantor, Schochet und Religionslehrer in lobenswerter und

anerkannter Weise im Dienste unserer Gemeinde - und betete für sein

ferneres Wohlergehen und die Verlängerung seines Lebens mit der

gewürdigten Berufsfreudigkeit. - Unser Rabbiner Prof. Heidenheim,

der im 87. Lebensjahre steht, wirkt in unserer Gemeinde fast 67 Jahre

ununterbrochen, hat sich der allgemeinen Achtung und Liebe zu erfreuen,

wird auch als Rabbiner zu allen größeren Hoffestlichkeiten geladen,

musste aber als Professor der fürstlichen Realschule sich wegen

Augenschwäche nach 46-jähriger Dienstzeit pensionieren lassen. Er

unterrichtete in Prima und Sekunda, deren Ordinarius er war, in der

Mathematik, Geographie und im Deutschen, zeitweilig auch in der Geschichte

und im Lateinischen, war ehemals auch Vertreter des Direktors. - Da unsere

fürstliche Residenz nicht auch Industriestadt ist, so ist leider die

Zahl der Mitglieder unserer Gemeinde im Abnehmen begriffen, und es

wäre sehr zu wünschen, dass auch jüdische Rentiers, wie das von

christlicher Seite vielfach der Fall ist, ihren Aufenthalt hier nehmen.

Das Klima ist vorzüglich, für Kunst und Wissenschaft reichlich gesorgt.

Wir haben vorzügliche Lehranstalten: Gymnasium, Realschule, höhere

Töchterschule, Lehrer- und Lehrerinnenseminar, Konservatorium für Musik

usw. Gute Wohnung, nicht zu teuer, sind zu haben, die Steuern nicht zu

hoch und die Lebensbedürfnisse billig." |

Zum Tod von Lehrer und Kantor a.D. Schönlank (1921)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Januar

1921: "In Sondershausen starb im hohen Alter von 90 Jahren

der Lehrer und Kantor a.D. Schönlank. Mit ihm ist einer der

ältesten jüdischen Lehrer dahingegangen, der sich noch durch große

jüdische Kenntnisse ausgezeichnet hat." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 7. Januar

1921: "In Sondershausen starb im hohen Alter von 90 Jahren

der Lehrer und Kantor a.D. Schönlank. Mit ihm ist einer der

ältesten jüdischen Lehrer dahingegangen, der sich noch durch große

jüdische Kenntnisse ausgezeichnet hat." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Ausschreibung der Stelle eines Schochet (1860)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. Mai 1860: "Bekanntmachung. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 8. Mai 1860: "Bekanntmachung.

Die Stelle eines Schochet in hiesiger Gemeinde ist sofort oder spätestens

bis zum 15. Juli dieses Jahres wieder zu besetzen; das Einkommen beläuft

sich auf circa 200 Thaler jährlich. - Zeit und Gelegenheit zur Fortbildung

oder auch zur Erteilung von Privatunterricht ist vielfach gegeben.

Reflektanten wollen sich mit der erforderlichen Zeugnissen in portofreien

Briefen baldigst an uns wenden.

Sondershausen, den 26. April 1860. Der Vorstand der hiesigen

Synagogen-Gemeinde." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Oktober 1861: "Für unser Tuch- und Modewaren-Geschäft

suchen wir zum sofortigen Antritt einen tüchtigen Commis israelitischer

Konfession, der mit dem Verkauf und der Korrespondenz vertraut ist. -

Gleichzeitig kann ein Sohn rechtlicher Eltern sofort als Lehrling bei uns

eintreten. Offerten werden franko erbeten. D. & M. Wahl in Sondershausen

in Thüringen." Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 29. Oktober 1861: "Für unser Tuch- und Modewaren-Geschäft

suchen wir zum sofortigen Antritt einen tüchtigen Commis israelitischer

Konfession, der mit dem Verkauf und der Korrespondenz vertraut ist. -

Gleichzeitig kann ein Sohn rechtlicher Eltern sofort als Lehrling bei uns

eintreten. Offerten werden franko erbeten. D. & M. Wahl in Sondershausen

in Thüringen." |

Anzeigen von Metzgermeister M. Leser (1872 / 1873)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 30. Januar 1872: "Vorzügliches, weißes, unverfälschtes

Gänseschmalz in Büchsen von 2 bis 7 Pfund auch zu Pessach zu gebrauchen,

versendet gegen Postvorschuss Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 30. Januar 1872: "Vorzügliches, weißes, unverfälschtes

Gänseschmalz in Büchsen von 2 bis 7 Pfund auch zu Pessach zu gebrauchen,

versendet gegen Postvorschuss

M. Leser, Sondershausen". |

| |

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar

1873: "Koscher.

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar

1873: "Koscher.

Gute Rindswurst à Pfd. 12 1/2 Sgr., Gänsewurst 17 1/2 Sgr.,

Gänsebrüste sehr schön à Pfd. 17 1/2 Sgd., Gänsekeulen à St. 7 1/2

bis 10 Sgr., Gänseschmalz reines und weißes unverfälschtes à Pfd. 20

Sgr., Rauchbrust à Pfd. 12 1/2 Sgr. ohne Knochen bei

M. Leser, Sondershausen (Thüringen)." |

Anzeige des Mädchenpensionates von Frau Oberlehrer

Goldschmidt (1885)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. Februar 1885: "Pensionat in Sondershausen. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 10. Februar 1885: "Pensionat in Sondershausen.

Zu Ostern finden junge Mädchen freundliche Aufnahme. Höhere

Töchterschule, Lehrerinnen-Seminar und Konservatorium der Musik a Platze,

gründliche Erlernung des Haushalts und aller weiblichen Handarbeiten,

sowie Gelegenheit zur gesellschaftlichen Ausbildung im Hause. Gute

Referenzen durch den Herrn Realschul-Direktor Schmidt.

Frau Oberlehrer Goldschmidt." |

Todesanzeige für Regine Schönland geb. Rosenbaum

(1928)

Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 5. Oktober

1928: "Am 24. September verschied plötzlich und unerwartet am

Herzschlag unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, liebe

Schwester, Schwägerin und Tante Anzeige

in der "CV-Zeitung" (Zeitung des Central-Vereins) vom 5. Oktober

1928: "Am 24. September verschied plötzlich und unerwartet am

Herzschlag unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, liebe

Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Regine Schönland geb. Rosenbaum im 53. Lebensjahr.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:

Max Redelmaier und Frau Henny geb. Schönland. Leo Stern und Frau

Erna geb. Schönland.

Frankenhausen (Kyffh.), 26.

September 1928. Sondershausen in Thüringen, Geseke in

Westfalen." |

Zur Geschichte der Synagoge

Bereits im Mittelalter gab es eine

vermutlich Synagoge. Bei Ausgrabungen 1998/99 zum Bau der "Galerie am

Schlossberg" wurden wenige Meter nördlich der damals wiederentdeckten

Grundmauern der Synagoge aus dem 19. Jahrhundert (siehe unten) die Reste eines rund 700 Jahre

alten rituellen jüdischen

Bades (Mikwe) entdeckt. 2001 wurde das Bad bei weiteren Grabungen offen gelegt.

Dieses Bad an der Außenseite alten Stadtmauer ist vermutlich im Mittelalter nach

den Pestpogromen in der Mitte des 14. Jahrhunderts zugeschüttet

und dann vergessen worden. Das 1975 abgerissene Altstadt-Areal gehörte zum

einstigen jüdischen Viertel. Das Bad ist nun als Denkmal in den Neubau der

"Galerie am Schlossberg" integriert und erinnert an die in der NS-Zeit

ausgelöschte jüdische Gemeinde der Stadt.

Ende des 17. Jahrhunderts lässt sich wiederum ein Betsaal nachweisen. Er

befand sich 1698 in einem - vermutlich an der Hauptstraße gelegenen -

jüdischen Wohnhaus. Vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis

1826 befand sich ein ein Betsaal im Hinterhaus des Gebäudes Bebrastraße 31.

1825/26

erbaute die jüdische Gemeinde eine Synagoge im Hinterhaus des Gebäudes Bebrastraße. Sie wurde am 1. September 1826 mit einem großen Fest der

Gemeinde eingeweiht:

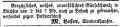

Einweihung der Synagoge in Sondershausen (1826)

Artikel

in der Zeitschrift "Sulamith" Jahrgang 1826: "Am 1. September

1826 wurde zu Sondershausen die neu erbaute Israelitische Synagoge

feierlichst eingeweiht. So gering auch die Anzahl der Gemeindeglieder ist, und

so unbemittelt die meisten sind, so gelang es ihnen doch durch den vereinten

Willen und die allgemeinen Aufopferungen, das Gotteshaus zu erbauen, und mit den

gehörigen heiligen Geräten zu versehen. Am meisten wirksam zeigten sich die

zeitigen Vorsteher der Gemeinden, der Herr Hofagent Leser und Herr A. Levy, die

durch Wort und Tat die Gemeinde zur Ausführung des Werks aufmunterten und

unterstützten. Das Einweihungsfest war ganz geeignet, die Herzen der Bewohner

Sondershausens zu rühren, und der Würde des Gegenstandes angemessen. Die von

den Vorstehern der Gemeinde dem Durchlauchtigsten Fürsten überreichten

Schlüssel des Tempels wurden von Seiner Excellenz dem allgemeinen verehrten

Herrn Geheimrat von Ziegeler denselben feierlichst wiedergegeben, worauf Seine

Exzellenz, von den Vorstehern der Gemeinde begleitet, den Zug zum Gotteshause

eröffnete, der aus den sämtlichen Gemeindemitgliedern, aus den Honoratioren

und der Geistlichkeit der Stadt bestand. Im Tempel selbst hielt der gedacht Herr

Geheimrat eine kleine, jeden der Anwesenden ergreifende Rede, und las zugleich

ein gnädigstes Reskript Seiner Durchlaucht vor, worin der Gemeinde die

Zufriedenheit und der ferne Schutz des Durchlauchtigsten Landesvaters gnädigst

versichert wurde und das, auf diese Art, die Gemeinde für alle überstandenen Schwierigkeiten,

die sich bei dem, ohne alle Unterstützung von andern Gemeinden, unternommenen

Bau in den Weg stellten, überschwänglich belohnten. - Von einem Chor wurden

alsdann Psalmen und Danklieder gesungen, die vom Herrn Organisten Kindscher, in

Dessau, komponiert, und deren Solopartien vom Herrn Kantor Hirsch Königsberger

aus Dessau vorgetragen wurden, Auch eine deutsche Predigt, die der Feierlichkeit

angemessen war, fand statt. Gewiss wird dieser Tag noch lange in dem Gemüte

jedes der erwähnten Gemeindemitglieder leben und die segensreichsten Folgen

haben!" Artikel

in der Zeitschrift "Sulamith" Jahrgang 1826: "Am 1. September

1826 wurde zu Sondershausen die neu erbaute Israelitische Synagoge

feierlichst eingeweiht. So gering auch die Anzahl der Gemeindeglieder ist, und

so unbemittelt die meisten sind, so gelang es ihnen doch durch den vereinten

Willen und die allgemeinen Aufopferungen, das Gotteshaus zu erbauen, und mit den

gehörigen heiligen Geräten zu versehen. Am meisten wirksam zeigten sich die

zeitigen Vorsteher der Gemeinden, der Herr Hofagent Leser und Herr A. Levy, die

durch Wort und Tat die Gemeinde zur Ausführung des Werks aufmunterten und

unterstützten. Das Einweihungsfest war ganz geeignet, die Herzen der Bewohner

Sondershausens zu rühren, und der Würde des Gegenstandes angemessen. Die von

den Vorstehern der Gemeinde dem Durchlauchtigsten Fürsten überreichten

Schlüssel des Tempels wurden von Seiner Excellenz dem allgemeinen verehrten

Herrn Geheimrat von Ziegeler denselben feierlichst wiedergegeben, worauf Seine

Exzellenz, von den Vorstehern der Gemeinde begleitet, den Zug zum Gotteshause

eröffnete, der aus den sämtlichen Gemeindemitgliedern, aus den Honoratioren

und der Geistlichkeit der Stadt bestand. Im Tempel selbst hielt der gedacht Herr

Geheimrat eine kleine, jeden der Anwesenden ergreifende Rede, und las zugleich

ein gnädigstes Reskript Seiner Durchlaucht vor, worin der Gemeinde die

Zufriedenheit und der ferne Schutz des Durchlauchtigsten Landesvaters gnädigst

versichert wurde und das, auf diese Art, die Gemeinde für alle überstandenen Schwierigkeiten,

die sich bei dem, ohne alle Unterstützung von andern Gemeinden, unternommenen

Bau in den Weg stellten, überschwänglich belohnten. - Von einem Chor wurden

alsdann Psalmen und Danklieder gesungen, die vom Herrn Organisten Kindscher, in

Dessau, komponiert, und deren Solopartien vom Herrn Kantor Hirsch Königsberger

aus Dessau vorgetragen wurden, Auch eine deutsche Predigt, die der Feierlichkeit

angemessen war, fand statt. Gewiss wird dieser Tag noch lange in dem Gemüte

jedes der erwähnten Gemeindemitglieder leben und die segensreichsten Folgen

haben!" |

Hoher Besuch in der Synagoge (1838)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Mai

1838: "Sondershausen, 13. April (1838). Am ersten Tage

des Pessachfestes wurde uns das Glück zuteil, dass unser

durchlauchtigster Fürst in Begleitung Seiner Excellenz des

Geheimrates von Ziegeler und Seiner Excelenz des Geheimrates von Kaufberg,

unser Gotteshaus besuchte. Die höchsten Geistlichen und der Magistrat

hiesiger Residenz hatten sich zu gleicher Zeit eingefunden. Der bisherige

Lehrer der Israeliten-Gemeinde, Herr Heidenheim, der zur Vollendung

seiner Studien auf einige Jahre nach Breslau geht, hielt gerade seine

Abschiedsrede. Ein vierstimmiger Choralgesang ging voran. Nach Anhörung

der Predigt verweilte unser geliebter Landesvater noch einige Zeit, um

auch dem Festgottesdienste beizuwohnen, und verließ dann die Synagoge,

nachdem Höchstderselbe dem Vorstande nicht nur seinen Beifall versichert

hatte, sondern auch zu erkennen geben, dass er sich wahrhaft erbaut

habe." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Mai

1838: "Sondershausen, 13. April (1838). Am ersten Tage

des Pessachfestes wurde uns das Glück zuteil, dass unser

durchlauchtigster Fürst in Begleitung Seiner Excellenz des

Geheimrates von Ziegeler und Seiner Excelenz des Geheimrates von Kaufberg,

unser Gotteshaus besuchte. Die höchsten Geistlichen und der Magistrat

hiesiger Residenz hatten sich zu gleicher Zeit eingefunden. Der bisherige

Lehrer der Israeliten-Gemeinde, Herr Heidenheim, der zur Vollendung

seiner Studien auf einige Jahre nach Breslau geht, hielt gerade seine

Abschiedsrede. Ein vierstimmiger Choralgesang ging voran. Nach Anhörung

der Predigt verweilte unser geliebter Landesvater noch einige Zeit, um

auch dem Festgottesdienste beizuwohnen, und verließ dann die Synagoge,

nachdem Höchstderselbe dem Vorstande nicht nur seinen Beifall versichert

hatte, sondern auch zu erkennen geben, dass er sich wahrhaft erbaut

habe." |

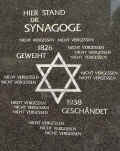

Die 1826 erbaute Synagoge diente - im Laufe

der Jahrzehnte mehrfach renoviert - bis 1938 als Mittelpunkt des jüdischen

Gemeindelebens in Sondershausen. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die

Synagoge durch Nationalsozialisten geschändet. Mit Rücksicht auf die

Nachbarhäuser wurde das Gebäude nicht angezündet. Allerdings ist es bei einem Bombenangriff

Anfang April 1945 niedergebrannt; die Brandruine stand noch bis 1960.

1960 wurde im Zuge von "Sanierungsmaßnahmen" in

der nordöstlichen Bebrastraße das Gebäude der ehemaligen Synagoge

abgebrochen. 1999 wurde das Grundstück mit einem neuen Einkaufszentrum

überbaut ("Galerie am Schlossberg").

An die Synagoge erinnert eine Gedenktafel an der Westseite des

Einkaufszentrums mit der Inschrift: "Hier

stand die Synagoge - nicht vergessen (15 mal wiederholt). 1826 geweiht -

1938 geschändet".

Adresse/Standort der Synagoge:

Bebrastraße 6

Foto

(Quelle: Historische Innenansicht: Wikipedia-Artikel

"Jüdisches Leben in Sondershausen" s.u. Links)

Innenansicht der

ehemaligen Synagoge |

|

|

| |

Rechts des Toraschreines

findet sich

eine Erinnerungstafel an

Rabbiner Philipp Heidenheim |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Gedenktafel für die

ehemalige Synagoge

an ihrem Standort in der Bebrastraße |

Standort der

Synagoge - die Gedenktafel ist jeweils in der

Mitte des Fotos erkennbar |

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

| Juni 2012:

Auch in Sondershausen sollen

"Stolpersteine" verlegt werden |

Artikel in den "Kyffhäuser

Nachrichten" vom 21. Juni 2012: "Bald auch in Sondershausen.

Arnstadt hat sie, Nordhausen, Weimar und viele weitere Städte in Thüringen und ganz Deutschland.

'Stolpersteine' sind das wohl größte dezentrale Denkmal in Europa...".

Link

zum Artikel

Anmerkung auf Grund der Informationen des Artikels: Im Hauptausschuss der Stadt Sondershausen stellte die Mitarbeiterin des Schlossmuseums Sondershausen Bettina Bärninghausen das Projekt

vor. Als Initial sollen die ersten sechs Stolperstein im Herbst eingebracht werden. Die Stadt wird fünf der Stolpersteine übernehmen. Der sechste kommt

von Bürgermeister Joachim Kreyer (CDU) persönlich. Sprecher aller Fraktionen befürworteten die Teilnahme am Projekt.

Bettina Bärninghausen hat bereits umfangreich recherchiert und die Familie Simon aus Sondershausen für das Projekt ausgewählt. Hier gibt es auch noch Kontakt zu Familienmitgliedern die über verschiene Wege aus Deutschland in den USA Zuflucht gefunden

hat. Stammvater der Familie war Samuel Simon, der 1903 in der Lohstraße ein Konfektionsgeschäft eröffnete. Durch Familienmitglieder wurde weitere Geschäfte eröffnet. Ungefähr in Höhe der jetzigen Flachläden werden die

'Stolpersteine' in etwa in der Höhe verlegt. wo mal die Geschäfte waren, zu beiden Seiten der jetzigen Lohstraße. Von den früheren Häusern in der Lohstraße ist nach der Bombardierung vom 8. April 1945 nichts mehr übrig geblieben. |

| |

| November 2012:

In Sondershausen werden "Stolpersteine" verlegt |

Mitteilung in den "Kyffhäuser

Nachrichten" vom 27. Oktober 2012: "Erstmals Stolpersteine in

Sondershausen ... Am Montag, dem 5. November 2012, werden durch Gunter Demnig erstmalig Stolpersteine in Sondershausen verlegt. Die Verlegung und die Übergabe der Gedenksteine an die Stadt finden um 17.00 Uhr in der Lohstraße statt.

Um 19.00 Uhr hält Gunter Demnig im Schloss Sondershausen, Rosa Salon, einen Vortrag über das europaweite Projekt: "Stolpersteine - Spuren und Wege". Zu beiden Veranstaltungen lädt die Stadt Sondershausen herzlich ein."

|

| |

| September 2013:

Weitere Verlegung von "Stolpersteinen"

in Sondershausen |

Mitteilung in den "Kyffhäuser

Nachrichten" vom 25. September 2013 (Link):

"Stolpersteine für Familie Schoenlank

Am kommenden Freitag werden in Sondershausen wieder Stolpersteine verlegt, diesmal für die aus Sondershausen vertriebenen Familien Kaufmann und Schoenlank, so die Meldung die

kn von der SPD-Kyffhäuserkreis erhielt. Die Verlegung der Steine für Dina und Margarete Schoenlank erfolgt auf Anregung des SPD-Kreisverbandes. Beide Frauen gehörten der jüdischen Familie Schoenlank an. Familie Schoenlank lebte lange in Sondershausen und zwar auf dem Gelände der damaligen Synagoge in der Bebrastraße. Sie prägte über sieben Jahrzehnte das öffentliche Leben in der Stadt. Bruno Schoenlank (sen.), ein prägender Kopf der damaligen Sozialdemokratie, verlebte in Sondershausen seine Kinder- und Jugendjahre..." |

| Anmerkung: die beiden

"Stolpersteine" für Familie Schoenlank wurden in der Bebrastraße 6

verlegt. |

| |

Berichte in den "Kyffhäuser

Nachrichten" vom 27. September 2013 (Link):

"Stolpersteine gegen das Vergessen

Am Vormittag wurden in Sondershausen in der Bebrastraße weitere Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig verlegt.

Gedacht werden soll der Familien KAUFMANN und SCHOENLANK... Begonnen wurde am ehemaligen Wohnort

Bebrastraße 27. Hier wurden die Stolpersteine für Max Kaufmann (13.03.1878 Hecklingen - 14.01.1943 Auschwitz), Frieda

Kaufmann geb. Appel (11.04.1881 Mansbach - 15.04.1943 Westerbork), Herta Kaufmann verh. Neuhaus (15.11.1905 Ebeleben - 31.08.1994 Orange,

Californien), Liselotte "Liolo" Kaufmann verh. Broido (28.8.1913 Sondershausen - 22.05.2006 Lakewood, Los Angeles, Californien) und Irmgard Kaufmann (15.10.1922 Sondershausen -

20.03.1943 Sobibor) verlegt... Die Verlegung weiterer Stolpersteine fand am Standort des ehemaligen Wohnhauses der Familie Schoenlank, wo sich auch die Sondershäuser Synagoge befand, in der

Bebrastraße 6 statt. Verlegt wurden die Stolpersteine für Bernhardine (genannt Dina) Schoenlank geb. Silberberg (10.11.1860 Erder -

13. November 1935 Berlin) und Margarethe (Greta) Schoenlank (08.04.1894 - 19..01.1942 Riga)." |

| |

| Juni 2014:

Kolloquium aus Anlass des 200. Geburtstages Prof.

Philipp Heidenheims (1814-1906) |

Anlässlich des 200. Geburtstages von Prof. Philipp Heidenheim findet vom

13. bis 15. Juni 2014 ein Kolloquium statt:

Anlässlich des 200. Geburtstages von Prof. Philipp Heidenheim findet vom

13. bis 15. Juni 2014 ein Kolloquium statt:

Programm

der Veranstaltung (pdf-Datei).

Informationen

in der Website der Stadt Sondershausen (von hier das Foto

links).

|

| |

| Oktober 2014:

Weitere Verlegung von "Stolpersteinen"

in Sondershausen |

Artikel in den "Kyffhäuser

Nachrichten" vom 29. September 2014: "Wieder

Stolpersteine in Sondershausen".

Anmerkung: "Stolpersteine" wurden verlegt in der Güntherstraße

57 für Dr. Kurt Boer; in der August-Bebel-Straße 75 für Meta Redelmeier;

in der Lohstraße 22 für Frieda und Louis Lindau sowie in der Hauptstraße

36 für Max, Henny, Ilse und Ruth Redelmeier. |

| |

Januar 2015:

Weitere "Stolpersteine" werden noch in

2015 oder in 2016 verlegt

Artikel in der "Thüringer Allgemeinen" vom 6. Januar 2015:

"Sondershausen: Verlegung neuer Stolpersteine..."

Link

zum Artikel |

| |

|

September 2024:

Weitere "Stolpersteine" werden

verlegt |

Artikel in den "Kyffhäuser Nachrichten" vom

19. September 2024: "SCHÜLERGEDENKPROJEKT UND NEUE STOLPERSTEINVERLEGUNG.

Zwölf neue Erinnerungssteine für Sondershausen

Am Dienstag kommender Woche stellen die Schüler des

Gesellschaftswissenschaftskurses Klasse 10 des 'Geschwister Scholl'

Gymnasiums ihre Ergebnisse des Projekts 'Die Ofenbauer von Auschwitz an

unserer Schule' vor. Zudem soll die Stadt neue Stolpersteine erhalten...

21 Stolpersteine sind in den vergangenen Jahren bereits in der Sondershäuser

Innenstadt verlegt worden. Nun sollen 12 weitere Stolpersteine verlegt

werden. Ab 14 Uhr werden sie in der Aula des Gymnasiums in der Güntherstraße

58 die weitgehend unbekannte Verbindung zwischen ihrer Schule und der

Erfurter Unternehmerfamilie 'J. A. Topf & Söhne' darlegen, die mit ihren

Verbrennungsöfen, die sich in zahlreichen Konzentrations- und

Vernichtungslagern der SS befanden, eine Schlüsselfunktion bei der

industriellen Vernichtung von Juden, Sinti und Roma hatte. Die Präsentation

wird ca. eine halbe Stunde dauern. Der Aufzug der Schule kann für Gäste

genutzt werden. Im Anschluss daran findet die Verlegung von zwölf

Stolpersteinen für Angehörige der ehemals in Sondershausen beheimateten

jüdischen Familie Leser im Stadtgebiet statt. Die Veranstaltung beginnt 15

Uhr vor dem Gebäude in der August-Bebel-Straße 43 (heute Sitz des

Kreisjugendrings) und wird zu drei weiteren Verlegeorten (Ulrich-von-Hutten-Straße

11, Edmund-König-Straße 1 und Hauptstraße 29) führen. Gemeinsam mit Schülern

des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sondershausen wird an das Leben der

Mitglieder der weitverzweigten, jüdischen Familie Leser in Sondershausen und

ihre Verfolgung während des Nationalsozialismus erinnert. Die Veranstaltung

ist öffentlich – Interessierte sind sehr herzlich zur Teilnahme eingeladen!

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Für den Transfer zwischen den

Verlegeorten steht ein (begrenztes) Kontingent an Fahrzeugen bereit. Die

Realisierung beider Projekte war dank zahlreicher privater Spender, der

Partnerschaft für Demokratie des Kyffhäuserkreises, dem Förderkreis Schloss

und Museum Sondershausen e.V. und dem Staatlichen

Geschwister-Scholl-Gymnasium Sondershausen möglich.

Stolpersteine in Sondershausen. Zwischen 2012 und 2014 konnten in

Sondershausen bereits 21 Stolpersteine verlegt werden. Inzwischen erfolgten

Recherchen zu weiteren jüdischen Familien in Sondershausen, wobei

insbesondere die weitverzweigte Familie Leser in den Fokus geraten ist. Die

Mitte des 19. Jahrhunderts aus Immenrode

in die Residenzstadt Sondershausen eingewanderte Familie war im

gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Leben unserer Stadt präsent und

anerkannt. Die Lesers übten angesehene Berufe aus, waren Kaufleute,

Ladeninhaber und Fabrikanten. Ihre Stellung im städtischen Bürgertum konnte

sie jedoch während der NS-Diktatur nicht vor Repressalien und Verfolgung

bewahren. So kam es zur Flucht zahlreicher Familienmitglieder ins

amerikanische, englische, neuseeländische und australische Exil, aber auch

zur Deportation und Ermordung von Ricka Leser.

Am 24. September sollen für die folgenden 12 Mitglieder der Familie Leser an

fünf Adressen Stolpersteine in Sondershausen verlegt werden:

Julie Leser (1868−1956), die 1939 zu ihrer Tochter nach England floh

und hier verstarb.

Martin Baruch (1884−1968), Kaufmann und Schwiegersohn Julie Lesers,

der mit seinen Töchtern Lieselotte (1920−2009) und Ilse (1922−2006) 1939

nach Amerika floh.

Sophie Brown (1859−1942), Witwe des Konsuls Hermann Brown, die mit

ihrer Nichte und Adoptivtochter Alma Leser-Heinrich (1892−1984) und deren

Sohn Gerhard Heinrich (1923−1995) 1939 nach Neuseeland floh.

Der Wollwarenfabrikant Kurt Leser (1895−1969) floh 1938 nach England,

von wo aus er die Flucht seines Sohnes Bernard Leser (1925−2015) und seiner

Angestellten und späteren Ehefrau Erna Cheikowsky (1895−1970) vorbereitete.

Zusammen mit Sophie Brown, Alma Leser-Heinrich und ihrem Sohn Gerhard gingen

sie ins neuseeländische Exil.

Der Fabrikant Egon Leser (1876−1954), dem das Grundstück und ein Teil

der Wollwarenfabrik E. Gers gehörten, beides wurde 1941 als dem Reich

verfallenes Kapital erklärt. Egon ging 1939 ins englische Exil.

Ricka Leser (1878−1942), die 1942 nach Bełżyce deportiert und hier

ermordet wurde." |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Germania Judaica II,2 S. 771-772. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Band 8 Thüringen. Frankfurt am Main 2003. S.

176-178. |

| Falk Nicol: Juden im mittelalterlichen Sondershausen - archäologische

Untersuchung einer Mikwe aus der Zeit um 1300. - in: Alt-Thüringen

Jahresschrift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens / des Thüringischen

Landesamtes für Archäologische Denkmalpflege bzw. Landesamtes für Archäologie

mit Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens (ab Band 37) Weimar: Böhlau

Stuttgart: Theiss (ab Bd. 27) |

| Zeugnisse jüdischer Kultur. Erinnerungsstätten in

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und

Thüringen. Berlin 1992. S. 286-287. |

| Israel Schwierz: Zeugnisse jüdischer Vergangenheit

in Thüringen. Eine Dokumentation - erstellt unter Mitarbeit von Johannes

Mötsch. Hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen ( www.lzt.thueringen.de)

2007. Zum Download

der Dokumentation (interner Link). S. 233-238. |

| Bettina Bärnighausen (Red.): Juden in Schwarzburg

Bd.1. Hrsg. vom Schlossmuseum Sondershausen (Sondershäuser Kataloge IV).

Dresden 2006. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Sondershausen

Thuringia. Jews lived there in the early 14th century and in the first half of

the 15th century, suffering persecution during the Black Death disturbances of

1348-49. In the late 17th century, a Jewish community with a prayer hall is

mentioned. In the 18th century, the community acquired a cemetery. In 1826, a

new synagogue was dedicated. The Jewish population numbered 40 Jewish families

in 1835 and 130 Jews in 1884. Most of the 67 Jews who lived in Sondershausen in

1933 left the town before the outbreak of war, emigrating to the United States,

Australia, New Zealand, England and Palestine. On Kristallnacht (9-10

November 1938), the synagogue was destroyed. Those Jews who remained (19 in

1939) were deported to the Riga and Theresienstadt ghettoes.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|