|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Riedlingen

(Kreis Biberach)

Jüdische Geschichte

Die Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Christoph Knueppel (mail:

ch.knueppel[at]t-online.de)

Übersicht:

Zur jüdischen Geschichte

in Riedlingen

In Riedlingen waren vermutlich bereits im Mittelalter Juden ansässig

(einzige Nennung 1384).

Erst nach 1867 konnten nach jahrhundertelangem Niederlassungsverbot

wieder einige Familien in der

Stadt zuziehen, die zur Synagogengemeinde in Buchau gehörten.

1878 waren es inzwischen zwei angesehene Kaufmannsfamilien in der Stadt, über die anlässlich

von antijüdischen Äußerungen des katholischen Vikars der Stadt ein

Bericht in der überregionalen jüdischen Presse erschien:

Artikel

aus der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Dezember

1878: Artikel

aus der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Dezember

1878:

"Aus Württemberg. 17. November (1878)....

In Riedlingen wohnen seit ca. 6 Jahren zwei israelitische Familien,

sehr angesehene Kaufleute und bei den dortigen Katholiken sehr geachtet.

Die Tochter eines derselben besucht die dortige obere Mädchenschulklasse

und hat sich ihrer Talente und guten Sitten wegen viele Freundinnen unter

ihren Mitschülerinnen erworben, besonders unter den Kindern der dortigen

Beamten. Deshalb brachte es auch eine große Aufregung unter der

Bevölkerung hervor, als vor einigen Wochen der katholische Vikar beim

Religionsunterricht in Abwesenheit des jüdischen Mädchens seine

Katechumenen ermahnte: 'Ihr solltet Euch schämen, mit einem Judenmädchen

Euch zu befreunden, man muss stets wissen, dass man Christ ist und seine

Würde als solcher wahren. Diese Wucherjuden sollen froh sein, dass man

sie bei uns leben lässt usw.'. Diese und noch weitere intolerante

Äußerungen des jungen fanatischen Geistlichen bewirkten gerade das

Gegenteil von Dem, was derselbe damit beabsichtigte. Alle Eltern, die

durch ihre Kinder von diesen 'religiösen Belehrungen' Kenntnis erhielten,

besonders die Beamten, bezeugten dem Vater ihre Sympathien und

veranlassten ihn, die Angelegenheit der kirchlichen Behörde zur

Entscheidung vorzulegen, welche wahrscheinlich die Versetzung des Vikars

dekretieren wird." |

Ausführlich mit der jüdische Geschichte

Riedlingens beschäftigt hat sich der katholische Theologe Christoph Knüppel

(Herford). Über einen Vortrag im Oktober 2005 in Riedlingen liegt folgender

Bericht vor:

Artikel

im "Alb-Boten" (Lokalteil der Südwest-Presse Ulm) vom 15.

Oktober 2005: "Geschichte / Vortrag von Christoph Knüppel zu

'Riedlinger Juden': Geschäftsleute aus Buttenhausen. Artikel von

Waltraud Wolf. Artikel

im "Alb-Boten" (Lokalteil der Südwest-Presse Ulm) vom 15.

Oktober 2005: "Geschichte / Vortrag von Christoph Knüppel zu

'Riedlinger Juden': Geschäftsleute aus Buttenhausen. Artikel von

Waltraud Wolf.

Der katholische Theologe Christoph Knüppel hatte die lange Reise von

Herford nach Riedlingen gemacht, um auf Einladung des Altertumsvereins

über jüdische Familien und ihr Schicksal zu berichten, die einst in der

Donaustadt lebten. Einige von ihnen waren aus Buttenhausen zugezogen.

RIEDLINGEN. Eine größere jüdische Gemeinde bestand in Riedlingen zu

keiner Zeit, informierte Christoph Knüppel. Es waren nie mehr als zehn

bis 20, die in der Stadt lebten. Vermutlich gab es einzelne, die im Spätmittelalter

in Riedlingen ansässig waren. In der Neuzeit tauchten jüdische

Wanderhändler auf. Festen Wohnsitz hätten Juden in der Donaustadt jedoch

erst wieder 1871 genommen. Es waren die Familien Abraham und Moritz

Landauer, die beide aus Buttenhausen stammten und davor in

Buchau ein Textilgeschäft

betrieben haben.

Bis auf das Ehepaar Simon und Klara Adler seien alle im Textilhandel

gewesen, die meisten von ihnen sehr erfolgreich. Dazu kam eine Filiale des

Ulmer Lebensmittelgeschäftes Gaissmaier, die mit Herbert Oettinger einen

jüdischen Geschäftsführer beschäftigte. Die Geschäftsgründer und

ihre Ehefrauen kamen fast alle aus Buttenhausen. An den hohen jüdischen

Feiertagen schlossen sie ihre Läden, um die Synagoge zu besuchen. Auch

verbrachten die Kinder ihre Ferien häufig bei den Großeltern in Buttenhausen.

Vor allem die Söhne der Juden absolvierten die Lateinschule und knüpften

Freundschaften mit nichtjüdischen Kindern. Nach 1933 gab es auch hier

antisemitische Anfeinden.

'Nach allem was wir wissen, verlief das Zusammenleben von Juden und

Christen in Riedlingen bis 1933 weitgehend friedlich', klärte Knüppel

auf. Die Verfolgung der Juden in der Donaustadt setzte am 1. April 1933

mit einem Boykott jüdischer Geschäft ein. Längerfristig, so Knüppel,

habe er wohl keinen Erfolg gehabt, denn bald erschienen wieder Anzeigen

der Geschäfte in den Zeitungen. 1935 wurde erneut zum Boykott aufgerufen

und gegen jene gehetzt, die dennoch dort einkauften.

Ende 1935 wurde Herbst Oettinger als Geschäftsführer der Riedlinger

Gaissmaier-Filiale entlassen. Die Familie zog nach Stuttgart und konnte

1941 nach New York ausreisen. Immer stärker wurde auch der Druck auf die

Unternehmer, ihre Geschäfte abzugeben: 1937 verkauften Isak Strauss und

sein Schwiegersohn David Weil das Textilgeschäft Julius Weil & Co..

Die Familie Weil wanderte im August 1940 nach Kalifornien aus. Isak

Strauss starb in Theresienstadt. Die zweite Firma, die 'arisiert' wurde,

war das Textilgeschäft Landauer. Ihre Besitzer Herbert Siegfried und

Karoline Oettinger fanden in Auschwitz den Tod. Ihr Sohn, der promovierte

Jurist Ernst Oettinger, war bereits im September 1937 in die USA

emigriert. Er nahm 1946 als amtlicher Beobachter an den Nürnberger Prozessen

teil. Seine Schwester Eva soll nach Schweden ausgewandert sein.

Das Textilgeschäft Ernst Oettinger, das seit 1919 ihrem Schwiegersohn

Albert Bernheim gehörte, ging 1938 in 'arischen' Besitz über. Bernheim

und seine Frau wurden 1941 nach Riga deportiert und dort vermutlich

erschossen. Ihre drei Kinder hatten sie zuvor in England in Sicherheit

gebracht.

Hatten Riedlinger Geschäftsleute gehofft, mit der Vertreibung der

jüdischen Händler unliebsame Konkurrenz auszuschalten, so stellten sie

jetzt fest, dass sie durch die Übernahme einmal durch Ludwig Biber und

zum anderen durch den Fabrikanten Alexander Riempp nur die alte gegen eine

neue, vielleicht sogar bedrohlichere eingetauscht hatten.

Im Jahresrückblick wurde die 'Ausmerzung sämtlicher drei Judengeschäfte

und ihre Überführung in arischen Besitz' als wirtschaftlicher

Fortschritt gefeiert, zitierte Knüppel aus dem 'Riedlinger Tagblatt' von

damals. Die noch in Riedlingen lebenden erwachsenen Juden mussten ihren

Vornamen Sara beziehungsweise Israel hinzufügen.

Zuletzt beleuchtete Knüppel die Bedeutung jüdischer Vieh- und

Pferdehändler für die damals bedeutenden Riedlinger Viehmärkte für

ganz Oberschwaben. Sie kamen aus Buchau,

Buttenhausen und Haigerloch.

Bestrebungen, für die jüdischen Händler ein Marktverbot auszusprechen,

hatte sich Bürgermeister Fischer bis zum November 1937 entzogen, weil er

fürchtete, die Märkte könnten an Attraktivität einbüßen. Danach fügte

auch er sich. Doch konnte er nicht verhindern, dass einzelne jüdische

Viehhändler in privaten Stallungen Handel trieben.

Die meisten jüdischen Kinder, die 1933 noch in Riedlingen lebten, konnten

Deutschland rechtzeitig verlassen, informierte Knüppel zum Schluss. Der

geistig behinderte Ludwig Oettinger jedoch viel in Grafeneck dem

Euthanasieprogramm der Nazis zum Opfer. Ermordet wurden außerdem der

20-jährige Walter Oettinger und der 30-jährige Ernst Weil.

Bei seinen Recherchen zur jüdischen Familie Landauer haben Christoph

Knüppel Erinnerungen von Siegfried Landauer, der seine Ferien in

Riedlingen verbracht und darüber ein Tagebuch verfasst hatte, in die

Donaustadt geführt. Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen, war

für ihn auch, dass man sich bislang bei der Geschichte der Juden auf ihre

Opferrolle fixiert habe, wobei sehr viel von dem Reichtum ihrer Kultur und

Menschlichkeit verloren gegangen sei." |

Von den in Riedlingen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem): Albert Bernheim (1885), Elisabeth Bernheim

(1920), Irma Irena Bernheim geb.

Oettinger (1893), Selma Holzinger geb. Oettinger (1884), Herbert Siegfried Oettinger (1883), Karoline (Carolina, Carry) Oettinger

geb. Mayer (1881), Ludwig Oettinger (1888), Nelly Oettinger geb. Mayer (1883), Walter Oettinger

(1922), Ernst Weil (1912).

Berichte aus der

jüdischen Geschichte in Riedlingen

| Außer dem oben zitierten Bericht aus der

"Allgemeinen Zeitung des Judentums" von 1878 wurden in

jüdischen Periodika des 19./20. Jahrhunderts noch keine Berichte zur

jüdischen Geschichte in Riedlingen gefunden. |

Sonstiges

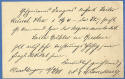

Karte an Abraham Hofheimer in

Buttenhausen aus Riedlingen (1878)

(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,

Kirchheim/Ries) |

|

|

|

Die Postkarte der Brüder Abraham und Moses

(Moritz) Landauer von Riedlingen wurde an Abraham Hofheimer in

Buttenhausen verschickt am 11.

September 1878. Die Familien Abraham Landauer und Moses Landauer waren im

Jahr 1856/1871 von Buttenhausen nach Riedlingen übergesiedelt und eröffneten

dort ein Geschäft für Baumwollwaren, Stoffe, Damen– und Kinderbekleidung, ab

1919 auch Haushaltswaren. Inhaber des Geschäfts waren: 1871 Abraham und

Moritz Landauer, 1897 Abraham Landauer, 1902 Abraham und Karl Landauer (Sohn

von Abraham Landauer), 1906 Herbert Siegfried Oettinger (Enkel von Abraham

Landauer). Im Rahmen der Zwangsenteignung während der NS-Zeit ("Arisierung")

wurde das Geschäft im September 1938 verkauft und im November 1938

geschlossen. Die letzten Inhaber - Herbert Siegfried Oettinger und seine

Frau Karoline, verließen am 21. November 1938 Riedlingen und zogen nach

Stuttgart. Am 22. August 1942 wurden Sie nach Theresienstadt deportiert. Am

16. Mai 1944 erfolgte der Weitertransport nach Auschwitz in den Tod.

Abraham Landauer (geb. 26. Dezember 1828 in Münsingen als Sohn von

Salomon Landauer von Buttenhausen und Sara geb. Kahn von Münsingen) war

verheiratet mit Flora geb. Adler (geb. 5. Dezember 1831 in Münsingen

als Tochter von Lazarus Adler von Buttenhausen und Helene geb. Adler).

Abraham und Flora Landauer hatten 12 Kinder: Salomon (geb. 6. März

1857), Louis (geb. 4.Mai 1858), Emma verheiratete Oettinger (geb. 8.

Mai 1859), Fanny verheiratete Kaufmann (geb. 17. Oktober 1860),

Emil (geb. 28. Februar 1862), Sophie verheiratete Lazarus (geb.

22. August 1863), Gustav (geb. 25. Juli 1865), Karl (geb. 22.

August 1866), Hugo (geb. 10. Juli 1868), Siegfried (geb. 12.

Februar 1870), Rosa (geb. 1871), Max (geb. 24. April 1874).

Abraham Landauer starb am 23. August 1807 in Kandern. Flora Landauer starb

am 1. Juni 1894 in Riedlingen.

Moritz (Moses) Landauer (geb. 11. April 1839 in Münsingen als Sohn

von Salomon Landauer von Buttenhausen und Sara geb. Kahn von Münsingen) war

verheiratet mit Hedwig geb. Neuburger (geb. 10. April 1847 in

Buchau als Tochter von David Neuburger und

Judith geb. Einstein von Buchau). Die beiden hatten eine Tochter Rosa

(Rose) später verheiratete Fränkel (geb. 29. Mai 1867 in Buchau). Moritz

starb am 2. Juni 1902 in Frankfurt.

Quellen: Christoph Knüppel, Zur Geschichte der Juden in Riedlingen.

https://www.geni.com/people/Abraham-Landauer/6000000025955015056?through=6000000025954899197

https://www.geni.com/people/Moses-Moritz-Landauer/6000000021051040387?through=6000000025955015056. |

Fotos

Zur jüdischen

Geschichte in Riedlingen liegen noch keine Fotos vor

(vgl. jedoch die Beiträge von Christoph Knüppel, siehe

Literatur) |

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

| Juni

2015:

Verlegung von "Stolpersteinen" in

Riedlingen ist geplant

|

Artikel

in der "Schwäbischen Zeitung" vom 8. Juni 2015: "Stolpersteine

werden im Mai 2016 verlegt.

Auch Riedlingen erhält 'Stolpersteine'. Es sind genügend Spenden

zusammengekommen, um 20 dieser Steine in Riedlingen zu verlegen..."

Link zum Artikel (gebührenpflichtig) |

| |

|

Mai 2016:

Verlegung von "Stolpersteinen" in

Riedlingen |

Artikel von Waltraud Wolf in der

"Südwestpresse" vom 24. Mai 2016: "'Stolpersteine' zur Erinnerung. Heute

verlegt Gunter Demning in Riedlingen 'Stolpersteine'. Sie erinnern an Juden,

die während des Dritten Reiches deportiert und ermordet wurden.

Auf die Initiative von Stadtrat Jörg Boßler geht die Würdigung von Menschen

zurück, die lange in gutem Miteinander mit ihren Nachbarn lebten, bis ihnen

im Nationalsozialismus nach dem Leben getrachtet wurde. 20 Steine werden

heute, Dienstag, von dem Künstler Gunter Demning, der die Idee dazu

entwickelt hat, in Riedlingen vor den Häusern in den Straßenbelag eingelegt,

in dem die Juden lebten oder arbeiteten. So wird an Herbert Oettinger

zweimal gedacht, am Haus Marktplatz 14, wo er arbeitete und in der

Zollhauser Straße 20, wo er lebte. Ihm und seiner Familie gelang die Flucht

in die USA, beziehungsweise für Sohn Lothar Larry mit einem Kindertransport

nach England. David, Rosa und Frida Weil konnten sich ebenfalls nach Amerika

retten, doch Isak Strauss, Rosa Weils Vater, wurde 1942 im Alter von 70

Jahren deportiert und in Theresienstadt ermordet. Sie wohnten am Marktplatz

9, wo heute die Volksbank-Raiffeisenbank ihre Dienste anbietet. Auch

Karoline Carry und Herbert S. Oettinger wurden 1942 nach Theresienstadt

deportiert und 1944 in Auschwitz ermordet, wie die von Hand eingeschlagenen

Lettern auf den beiden Messingtafeln vor dem Haus Lange Straße 8 verkünden

werden. Stolpersteine vor dem Geschäftshaus gibt es auch für ihre Kinder

Ernst Walter und Eva Irene, die 1937, beziehungsweise 1939 in die USA

flohen. Der Verlegung der Stolpersteine für Albert und Irma Bernheim vor dem

Gebäude Marktplatz 15, in dem sich heute eine Apotheke befindet, werden

Verwandte aus Frankreich beiwohnen. Die Eltern wurden ermordet, die Kinder

retteten sich nach England. Unter der Überschrift 'Stolpersteine - Spuren

und Wege' skizziert Gunter Demning danach im Lichtspielhaus seinen

künstlerischen Werdegang von 1968 an, einschließlich des Projektes, das ihn

auch nach Riedlingen führte. Beginn ist um 18 Uhr. Mehr als 56 000

Stolpersteine hat er inzwischen europaweit verlegt. Unterstützt wurde die

Aktion außer von der Stadt Riedlingen, welche die Kosten für die

vorbereitenden Arbeiten durch den Bauhof trägt, auch von der Katholischen

Kirchengemeinde, die ein Spendenkonto eingerichtet hatte. Alle 20

Stolpersteine konnten so finanziert werden."

Link zum Artikel |

| |

Juli 2020:

Hinweis auf eine "Stolperstein"-Verlegung

in Winterlingen

In Winterlingen wurde Anfang Juli 2020 zwei "Stolpersteine" verlegt für den

aus Riedlingen stammenden (katholischen) Arzt Dr. Emil Burkart und

seine (jüdische) Frau Selma Burkart geb. Muschel. Weitere

Informationen auf der Seite zu

Winterlingen. |

| |

|

Juli 2019:

Bildübergabe im Rathaus Riedlingen

zur Erinnerung an Ludwig Walz |

Artikel von Waltraud Wolf in der "Schwäbischen Zeitung" vom 27. Juli 2019: "Bild

eines 'Gerechten unter den Völkern'.

Artikel von Waltraud Wolf in der "Schwäbischen Zeitung" vom 27. Juli 2019: "Bild

eines 'Gerechten unter den Völkern'.

Malerin Marlis Glaser und Sponsor Veit Feger wollen Erinnerung an Ludwig

Walz wach halten.

Riedlingen. Sehr berührend war die Bildübergabe im Riedlinger

Rathaus, die am 30. Todestag zur Gedenkstunde für Ludwig Walz wurde. Nicht

die Entstehung der Eichenau, die seiner Initiative und seinem Einsatz als

Riedlinger Bürgermeister von 1947 bis 1954 zu verdanken ist und 150

Flüchtlingen Heimat bot, stand dabei im Mittelpunkt. Gewürdigt wurde sein

Einsatz für jüdische Mitbürger und hier insbesondere für die jüdische

Gemeinde in Buttenhausen während des

Dritten Reiches.

Zwischen 1934 und 1942 brachte er einmal wöchentlich bei Nacht Lebensmittel

auf die Alb. Und er scheute sich trotz der Gefahr für sich und seine Familie

auch nicht, Juden noch während ihrer Deportation mit Essen zu versorgen.

Eine davon war die Familie des Rabbiners Naphtalie Berlinger. Er selber

starb im Konzentrationslager in Theresienstadt an Auszehrung. Seine Tochter

Jette Gut-Berlinger war es, die Ludwig Walz zur Ehrung als 'Gerechter unter

den Völkern' in Israel vorschlug, dem Ehrentitel für nichtjüdische Personen,

die während der nationalsozialistischen Diktatur ihr Leben für verfolgten

Juden einsetzten.

Und hier kommt Marlis Glaser ins Spiel, die Malerin aus Attenweiler, die es

sich in ihrem Abraham-Projekt zur Aufgabe gemacht hat, Portraits von

jüdischen Verfolgten und Überlebenden zu malen und sie so dem Vergessen zu

entreißen. Sponsoren, wie der einstige Verleger und Redaktionsleiter der

schwäbischen Zeitung in Ehingen, Veit Feger sorgen dafür, dass diese Bilder

im öffentlichen Raum gezeigt werden können. So auch in Riedlingen, wo jetzt

das Portrait von Ludwig Walz im Sitzungssaal seinen Platz gefunden hat. Dazu

das Werk 'Und Ludwig pflanzte einen Baum', gehört durch das Pflanzen eines

Baumes mit zu der Auszeichnung als 'Gerechter unter den Völkern'.

Eine Video-Botschaft von Aaron Berlinger aus New York machte den Anwesenden

im Sitzungssaal auf eindrucksvoller Weise deutlich, welche Wertschätzung

Ludwig Walz ob seines Einsatzes genoss. Begegnungen mit der Familie Berliner

gab es nach dem Krieg in Israel und Deutschland..."

Zum weiteren Lesen bitte Textabbildung anklicken.

Link zum Artikel (für Abonnenten der "Schwäbischen Zeitung" |

Rechts die

Bilder von Marlis Glaser:

Portrait Ludwig Walz und zu

"Und Ludwig pflanzte einen Baum"

(Foto: Veit Feger) |

|

Rechts bei

der Video-Botschaft

von Aaron Berlinger,

im Vordergrund Marlis Glaser

(Foto: Veit Feger) |

|

| Informationen zu

Ludwig Walz vgl. Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Walz |

Links

und Literatur

Links:

Literatur:

| Ausführliche Darstellung:

Christoph Knüppel: Zur Geschichte der Juden in Riedlingen. Erschienen in

"Heimatkundliche Blätter für den Kreis Biberach. Jahrgang 29. Nr. 2

November 2006. S. 38-65. Online

als doc-Datei zugänglich |

| Dazu: Briefe von Rosa

Landauer an Gustav Landauer (Anhang) Online

als doc-Datei zugänglich |

| Erich Bernheim: Mein Leben bis zum Ende des Zweiten

Weltkriegs. Hg. und übersetzt von Christoph Knüppel (Erinnerungen, die

Erich Bernheim aus Riedlingen im Dezember 1982, kurz vor seinem Tod für

seine Angehörigen niederschrieb). Online

als htm-Datei zugänglich. |

| dazu Anhang: "Alles geht weg, nur wir sehen keinen

Ausweg". Briefe aus den Jahren 1939 und 1943. Online

als htm-Datei zugänglich. |

| Christoph Knüppel:

"Denn deine Kraft ist in den Schwachen mächtig". Leben und Briefe

der jüdischen Christin Nelly Oettinger. In: BC - Heimatkundliche Blätter

für den Kreis Biberach Jg. 31 Heft 2 (November 2008). S. 42-53. Online

als pdf-Datei zugänglich. |

| Erich Bernheim: Mein Leben bis zum Ende des

Zweiten Weltkriegs. Hrsg. und übersetzt von Christoph Knüppel. Mit

einem Anhang: "Alles geht weg, nur wir sehen keinen Ausweg." Briefe aus den

Jahren 1939 bis 1943. In: BC - Heimatkundliche Blätter für den Kreis

Biberach Jg. 30 Heft 1 (Juni 2007). S. 20-35. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|