|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Durlach (Stadt Karlsruhe)

Jüdische Geschichte / Betsaal

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Durlach lebten Juden bereits im Mittelalter (1340 Jüdin

von Durlach in Speyer genannt; 1349 Judenverfolgung), dann wieder im 16.

Jahrhundert (1547 Baruch und Gottschalk mit ihren Familien), vermehrt erst seit

dem Ende des 17. Jahrhunderts.

Nach Überlieferungen am Ort gab es in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg

möglicherweise einen jüdischen Friedhof im Bereich der noch vorhanden Flur

"Judenbusch" (Stadtwiki Karlsruhe: Artikel

"Im Judenbusch")

Im 18. Jahrhundert bestand eine kleine Gemeinde

mit eigenen Einrichtungen; seit 1894 war Durlach Filialgemeinde von Grötzingen.

Die höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde vermutlich 1714 mit über 100

Personen erreicht. Nach der Gründung Karlsruhes 1715 ging die Zahl der Juden in

Durlach stark zurück. 1797 lebten hier noch fünf jüdische Erwachsene und neun

Kinder.

Zwischen 1825 und 1875 wurden bei den Volkszählungen nie mehr als sechs

Juden am Ort registriert. Dann nahm ihre Zahl wieder zu.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde: Berthold Falk

(geb. 6.5.1899 in Malsch, vor 1914 in Durlach wohnhaft, gef. 21.7.1918) und

Unteroffizier Hermann Schmalz (geb. 8.5.1897 in Durlach, vor 1914 in Grötzingen

wohnhaft, gef. 24.4.1918).

1925 wurden 60 jüdische Einwohner in Durlach

gezählt.

Nach 1933 ist ein Teil der jüdischen Einwohner auf Grund der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Repressalien und der Entrechtung aus

Durlach weggezogen oder emigriert. Beim Novemberpogrom 1938 kam es zu

Übergriffen gegen jüdische Geschäfte und Einwohner. Am 22. Oktober 1940

wurden die letzten jüdischen Einwohner in das Konzentrationslager Gurs in

Südfrankreich deportiert.

Aus der

Geschichte der jüdischen Gemeinde

Zu einzelnen Personen aus

der Gemeinde

Aus dem 17./18. Jahrhundert: Grabstein der Hinle bat Jizchak mi-Turlach

Dazu ein Beitrag von Günter Boll: als pdf-Datei

eingestellt

Rechts: Grabstein im jüdischen

Friedhof in Mackenheim der am

11. September 1707 gestorbenen Hinle, Tochter des Jizchak - seligen

Andenkens - von Turlach (= Durlach), [erste] Ehefrau des parnass

u-manhig (Gemeindevorstehers) Marx Günzburger

von

Breisach; auffallend ist die Schlichtheit des

(zerbrochenen) Grabsteines |

|

|

| |

|

|

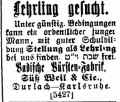

Anzeigen jüdischer

Gewerbebetriebe

Anzeige der Badischen Bürsten-Fabrik Süß Weil &

Cie. (1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1901: "Lehrling

gesucht. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Juli 1901: "Lehrling

gesucht.

Unter günstigen Bedingungen kann ein ordentlicher junger Mann, mit

guter Schulbildung Stellung als Lehrling bei uns finden. Schabbat

und Feiertag frei.

Badische Bürsten-Fabrik, Süß Weil & Cie.,

Durlach - Karlsruhe." |

Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge

Aus dem Mittelalter und bis zum

17. Jahrhundert sind keine Einrichtungen bekannt. Vermutlich war die Zahl der

Juden dafür jeweils zu gering.

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Juni 2012:

In Durlach werden die "Stolpersteine"

gereinigt |

Artikel in den ka-news.de vom 16. Juni 2012:

"Stolpersteine in Durlach: Putzaktion gegen das Vergessen..."

Link

zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 149-150. |

| Germania Judaica II,1 S. 181. |

| Heinz Schmitt (Hg.) unter Mitwirkung von Ernst Otto Bräunche

und Manfred Koch: Juden in Karlsruhe. Beiträge zu ihrer Geschichte

bis zur nationalsozialistischen Machtergreifung. Karlsruhe 1988. 1990² (=

Veröffentlichungen des Karlsruher Stadtarchivs Band 8). Zu Durlach darin die

Beiträge von Susanne Asche S. 21-41 und 189-218. |

| Susanne Asche: Durlach - Staufergründung, Fürstenresidenz,

Bürgerstadt. (= Veröffentlichungen des Karlsruher Stadtarchivs Band 17).

Karlsruhe 1996. |

| Sigmund Metzger: Festschrift zum Hundertjährigen Jubiläum der

Erbauung der Synagoge in Grötzingen. Grötzingen 1899. Reprint:

Evangelische Kirchengemeinde Karlsruhe-Grötzingen (Hg. Ulrich Schadt).

Karlsruhe-Grötzingen 2002. |

|  Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. |

|  Thomas

Schnitzler: "Das Leben ist ein Kampf". Marianne Elikan -

Verfolgte des Nazi-Regimes. Tagebuch, Briefe und Gedichte aus Trier und

Theresienstadt. Wissenschaftler Verlag Trier 2008. ISBN 10:

3868211004 ISBN 13: 978-3868211009. Thomas

Schnitzler: "Das Leben ist ein Kampf". Marianne Elikan -

Verfolgte des Nazi-Regimes. Tagebuch, Briefe und Gedichte aus Trier und

Theresienstadt. Wissenschaftler Verlag Trier 2008. ISBN 10:

3868211004 ISBN 13: 978-3868211009.

Zu diesem Buch: Marianne Elikan, 1928 als sogenanntes 'Mischlingskind' im badischen

Durlach geboren, kam 1932 als Pflegekind zu dem jüdischen Ehepaar Wolf nach

Wawern. Während des Novemberpogroms wurde das Wohnhaus der Familie von einem Nazi-Schlägertrupp verwüstet. Im Juni 1939 wurden die Wolfs nach Trier zwangsevakuiert. Die Juden lebten dort nun in speziellen

'Judenhäusern', während ihnen im täglichen Leben immer mehr Beschränkungen auferlegt wurden.

1940 meldete sich bei der Familie unerwartet Mariannes leiblicher Vater. Der

'arische' Vater bot an, seine Tochter bei sich aufzunehmen. Doch einen Besuch bei ihm in Frankfurt empfand Marianne als bedrohlich und sie entschloss sich, trotz des ungewissen Schicksals zu ihren Pflegeeltern zurückzukehren.

Die Trennung der Familie erfolgte zwei Jahre später gewaltsam: 1942 wurde Marianne Elikan alleine in das tschechische Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. In ihrem Tagebuch beschreibt

Marianne Elikan eindringlich den alltäglichen Schrecken von Theresienstadt. Am Ende gehörte sie zu den wenigen Tausend Überlebenden. Weniger Glück hatten ihre Angehörigen, die in den Vernichtungslagern ermordet wurden. Trotzdem kehrte Marianne Elikan nach ihrer Befreiung nach Trier zurück, wo sie bis 2002 lebte. Allerdings wurde ihr das Erbe ihrer ermordeten Pflegeeltern verweigert.

(Quelle).

|

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|