|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Bayerisch Schwaben"

Steppach (Stadt

Neusäss, Stadt

Augsburg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In dem bis Anfang des 19. Jahrhunderts zur

vorderösterreichischen Markgrafschaft Burgau gehörenden Steppach bestand eine jüdische Gemeinde

bis 1873.

Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./18. Jahrhunderts zurück.

Erstmals sind Juden am Ort 1571 urkundlich bezeugt. Ein Zusammenhang mit

der Vertreibung der Juden aus Augsburg (bereits 1440) lässt sich jedoch nicht

herstellen. Möglich ist eher ein Zusammenhang mit der Vertreibung der Juden aus

dem Herzogtum Bayern (1553) oder anderen Territorien.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1809/10 169 jüdische Einwohner, 1811/12 181, 1832 270, 1871

40.

Um 1840 gehörten die folgenden Häuser am Ort jüdischen Familien

(ein größerer Teil waren "Kommunhäuser": die zwischen mehreren

Familien aufgeteilt waren): Alte Reichsstraße 12 und 18 (Heinrich

Oppenheimer und Isak Veitz), 14 (je 1/4 Johanna Levis, Rebekka Schimmel,

Zacharias Levi und Judita Löwschütz), 16 (Süßmann Silbermann), zwischen

14 und 16a (je 1/4 Moises Lämmle, Klara Bünger, ab 1846 Israel Neuburger,

je 1/8 Samuel Gerstle, Samuel Mayer, Abraham Kahn, Gabriel Löwschütz), 23

(Lämle Löwenstein), 28 (2/3 Samuel Epstein, 1/3 Vögl'sche Relikten), 31

(je 1/3 Barbara Löffel, Heinrich Gerstle, Theresia Veit), 33 (1/2 Joseph

Hirschbaum, 1/2 Moses Hirschbaum, 1/4 Hirsch Kohn'sche Relikten), 51 (1/2

Isak Oppenheimer, 1/2 Raphael Maiersohn), Kreppenweg 3 (je 1/2 Heinrich

Springer und Joseph Springer), 4 und 4a (2/5 Maria Anna Landauer,

Witwe von Salomon Landauer, je 1/5 Bernhard Weis, Alexander Bollack, David

Bollack), Am Dreieck 2 (je 1/4 Raphael Veit, Barbara Goetzl, Mendele

Simon, Mayer Michael Levi), Ulmer Straße 13 (Marx Meyer, Lederhändler),

11 (Isak Löwenstein), 16 (Isak Kahn), 18 (Moses Einstein,

Lederhändler), 19 (Simon Dörle), 21 (Isak Löw Schwarz,

Eisenhändler), 22 (Ascher Hirsch, Seifensieder), 26 (Abraham

Kahn),

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge

(s.u.), eine Schule und ein rituelles Bad (seit 1607 genannt). In der

gemeinsamen christlich-israelitischen Elementarschule wurden 1838 46 katholische

und 37 jüdische Kinder unterrichtet. Die Toten der Gemeinde wurden auf dem

jüdischen Friedhof in Kriegshaber beigesetzt

(erste Namen von Beisetzungen aus Steppach finden sich in einer Liste der Jahre

1646 bis 1678).

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der

zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war.

Durch die schnelle Abwanderung - insbesondere nach Augsburg - löste sich die

Gemeinde bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Diese

Abwanderung nach Augsburg hatte bereits um 1810 begonnen. Unter den ersten 13

Matrikelstelleninhaber Augsburgs im November 1814 war Simon Levi, Garkoch

aus Steppach (späterer Name: Simon Levi Löwenthal). 20 Jahre später war einer

der ersten beim Aufbau der Textilindustrie in Augsburg Tuchmachermeister Samuel

Kohn aus Steppach, der in Augsburg am Schwalbeneck Lit. C 37 einen Betrieb

aufgebaut hat. Auch in andere Städte sind die Steppacher Juden verzogen (s.u.

Albrecht Gerstle nach Memmingen, wo er als erfolgreicher Bankier wirkt, siehe

Bericht unten).

1910 wurde kein jüdischer Einwohner mehr in Steppach

gezählt.

Von den in Steppach geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Pauline Bollack (1863),

Sara Erlanger geb. Gerstle (1860), Laura Frank geb. Lemle (1862), Minna Grünhut

geb. Veith (1859), Klara Wormser geb. Rothschild (1860).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Zur Gewalttat gegen einem jüdischen Handelsmann aus

Steppach (1870)

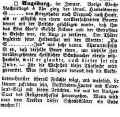

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Februar 1870:

"Augsburg, im Januar (1870). Vorige Woche nachmittags 4 Uhr

ging der israelitische Handelsmann G. von Kriegshaber nach Steppach

nach Hause, als er plötzlich von einem vorüberfahrenden Bauern derart

mit der Peitsche geschlagen wurde, dass ihm das Blut übers Gesicht

strömte und der Getroffene in Gefahr war, ein Auge zu verlieren. Der

Täter begleitete seine Heldentat mit den Worten: 'Du S...-Jud' und fuhr

davon. Charakteristisch ist es, dass derselbe Bauer einen, um dieselbe

Zeit vorübergehenden christlichen Schuhmacher ebenso misshandelte, weil

er glaubte, auch dieser sei ein Jude. - Für die Wahrheit dieser Tatsache

wird garantiert. Man sieht übrigens daraus, dass die Volksboten-Lektüre

überall Früchte trägt, und wahrlich, sie können zufrieden sein,

Volksboten-Zander und Vaterland-Sigl mit diesen Früchten, die aus der

blutigen Saat des Religionshasses hervorgehen. Wann wird man dem Treiben

dieser Schandblätter ein Ende machen?!"

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. Februar 1870:

"Augsburg, im Januar (1870). Vorige Woche nachmittags 4 Uhr

ging der israelitische Handelsmann G. von Kriegshaber nach Steppach

nach Hause, als er plötzlich von einem vorüberfahrenden Bauern derart

mit der Peitsche geschlagen wurde, dass ihm das Blut übers Gesicht

strömte und der Getroffene in Gefahr war, ein Auge zu verlieren. Der

Täter begleitete seine Heldentat mit den Worten: 'Du S...-Jud' und fuhr

davon. Charakteristisch ist es, dass derselbe Bauer einen, um dieselbe

Zeit vorübergehenden christlichen Schuhmacher ebenso misshandelte, weil

er glaubte, auch dieser sei ein Jude. - Für die Wahrheit dieser Tatsache

wird garantiert. Man sieht übrigens daraus, dass die Volksboten-Lektüre

überall Früchte trägt, und wahrlich, sie können zufrieden sein,

Volksboten-Zander und Vaterland-Sigl mit diesen Früchten, die aus der

blutigen Saat des Religionshasses hervorgehen. Wann wird man dem Treiben

dieser Schandblätter ein Ende machen?!" |

Über Albrecht Gerstle, Bankier in Memmingen

(1842-1921)

Albrecht Gerstle ist am 30. Januar

1842 in Steppach als Sohn der Steppacher, später Augsburger Eheleute

Samuel Gerstle und Therese geb. Ullmann geboren. 1871 errichtete er

gemeinsam mit Heinrich Mayer in Memmingen (Roßmarkt 1) ein Bank- und

Wechselgeschäft, das nach dem Tod Mayers 1888 durch Albrecht und seinen

älteren Bruder Heinrich Gerstle weitergeführt wurde. Das Bankgeschäft

wurde in der Folgezeit mit großem Erfolg betrieben. 1905/06 wurde das

Bankhaus Mayer & Gerstle der neuen Filiale der Bayerischen Handelsbank

einverleibt. Mitglied im Direktorium war seitdem Albrechts Sohn Karl

Gerstle.

Albrecht Gerstle war von 1877 - mit einer Unterbrechung zwischen 1884 und

1889 - bis zum 1. Weltkrieg erster Vorsteher der Israelitischen

Kultusgemeinde Memmingen. Als erster Jude zog Albrecht Gerstle am 2. April

1891 auch ins das Kollegium der Gemeindebevollmächtigten der Stadt

ein.

Ausführlicher auf einer Seite des Stadtarchivs Memmingen: Albrecht

Gerstle - Lebenslinien eines Juden 1842-1921 (Sonderausstellung, Juli

1997) |

Zur Geschichte der Synagoge

Eine Synagoge wurde um 1700 erbaut und 1753

erweitert.

Als sich die Gemeinde Steppach 1873 an die Kultusgemeinde Augsburg

anschloss beziehungsweise angegliedert wurde, ist die Synagoge nicht mehr

genutzt und im Laufe der Jahre verkauft worden. Das Gebäude wurde vermutlich

noch Ende des 19. Jahrhunderts abgebrochen.

Adresse/Standort der Synagoge: zwischen

Alte Reichsstraße Nr. 14 und 16 (Gartengrundstück)

Fotos

| Fotos /

Abbildungen zur jüdischen Geschichte liegen noch nicht vor. |

|

|

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in

Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 264-265. 1992² S. 278. |

| Reinhard Hermann Seitz: Die einstige jüdische

Religionsgemeinde zu Steppach. In: Steppach bei Augsburg. Beiträge zur

Ortsgeschichte. Steppach 1978 S. 107-112. |

| Gerhard Hetzer: Anmerkungen zur Geschichte der

Judensiedlungen in Steppach und Schlipsheim. In: Neusäß. Die Geschichte

von acht Dörfern auf dem langen Weg zu einer Stadt. Hg. von Manfred Nozwar,

Walter Pötzl. Neusäß 1988 S. 239-260. |

| Doris Pfister (Bearb.): Dokumentation zur Geschichte

und Kultur der Juden in Schwaben. II. Hausbesitz um 1835/40. Hrsg. von Peter

Fassl. Bezirk Schwaben. Augsburg 1993. S.

181-184.

|

n.e.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|