|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

Zurück zur Seite über die Synagoge der

Israelitischen Cultusgemeinde

Zurück zur Seite über die Synagoge der

orthodoxen Israelitischen Religionsgesellschaft

Zürich (Schweiz)

Texte/Berichte zur jüdischen Geschichte der Stadt

in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Gemeinde(n)

von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er-Jahre

Hier: Aus der Geschichte der

Rabbiner und Lehrer der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich (ICZ)

Die nachstehend wiedergegebenen Texte mit

Beiträgen zur jüdischen Geschichte in Zürich wurden in jüdischen Periodika

gefunden.

Bei Gelegenheit werden weitere Texte eingestellt. Neueste Einstellung am

29.5.2014.

Übersicht:

Aus der Geschichte der Rabbiner in Zürich

Übersicht - Rabbiner in Zürich waren

In der Israelitischen Cultusgemeinde:

- 1868 - 1874: Rabbiner Dr. Moritz Lewin (geb. 1843 in Wągrowiec

Provinz Posen, gest. 1914 in Berlin): studierte in Berlin; 1868 - 1874 Rabbiner

in Zürich; 1874 erster Rabbiner der neugegründeten jüdischen Gemeinde in

Nürnberg; 1884 Prediger und Religionslehrer der Jüdischen Reformgemeinde in

Berlin.

- 1877 - 1881: Rabbiner Dr. Alexander Kisch (geb. 1848 in Prag,

gest. 1917 in Prag): studierte am jüdisch-theologischen Seminar in Breslau und

an der Universität in Breslau; 1874 Rabbiner in Brüx/Böhmen; 1877 Rabbiner in

Zürich; 1881 bis 1887 Rabbiner in Jungbunzlau/Böhmen, 1886 Rabbiner der

Maisel-Synagoge in Prag.

- 1882 - 1893: Rabbiner Dr. Emil Elias (Elisaeus) Landau (geb. 1842

in Klasno-Wielitzka, Galizien, gest. 1924 in Weilburg):

studierte in Berlin, seit 1884 an der Universität Zurück (Promotion 1887),

1882 bis 1892 Schulrektor und Rabbiner in Zürich, 1893 bis 1924 an Stadt- und

Bezirksrabbiner in Weilburg an der Lahn.

- 1893 - 1936: Rabbiner Dr. Martin Littmann (geb. 1864 in

Bischofswerder (Biskupiec), Westpreußen, gest. 1946 in Zürich): studierte in

Königsberg und Breslau; 1887 Rabbiner und Religionslehrer in Elbing (Elbląg);

1893 bis 1936 Rabbiner in Zürich, 1937 Ruhestand.

- 1936 - 1964: Rabbiner Dr. Zwi Taubes (bzw. Hayim Tsevi Taubes)

(geb. 1900 in Czarnelica/Galizien, heute Polen, gest. 1966 in Jerusalem),

studierte an der Wiener Israelitisch-Theologischen Lehranstalt (ITLA) und an der

Universität in Wien (Promotion 1926); zunächst Religionslehrer in Baden bei

Wien, dann Rabbiner in Oderberg (heute Bohumín in Tschechien), seit 1930

Rabbiner des Pazmanitentempels in Wien und seit 1931 Lehrer am Wiener Beth

Hamidrasch sowie ab 1933 am Hebräischen Pädagogium, Gründer eines

"Institutes für Talmud und jüdische Wissenschaften für Studenten aus

Osteuropa; seit 1936 Oberrabbiner in Zürich; Leiter der Misrachi-Bewegung in

der Schweiz, 1964 pensioniert und nach Jerusalem ausgewandert.

- 1960 - 1980: Rabbiner Dr. Jakob Teichman (geb. 1915 in

Tallya, Ungarn, gest. 2001 in Zürich und im Israelitischen Friedhof Oberer

Friesenberg beigesetzt), studierte am Rabbinerseminar in Budapest und an der

Universität von Budapest (Promotion 1940), Gemeinde- und Jugendrabbiner sowie

Religionslehrer in Budapest; auf Grund eines Schutzpasses der Schweiz konnte er

1944/45 in Budapest im Schweizer Konsulat überleben; 1950 bis 1956

Gemeinderabbiner in Ujpest (Stadtteil von Budapest), 1956 über Wien nach Israel

ausgewandert; in Jerusalem und Tel Aviv an verschiedenen Stellen tätig

(Universitätslehrer, Bibliothekswissenschaftler, Bibliothekar), 1959 nach

Zürich berufen, zunächst zusammen mit Oberrabbiner Dr. Taubes tätig, seit

1965 allein, seit 1967 gemeinsam mit Rabbiner Dr. Jacob Posen in Zürich tätig,

ab 1980 Rabbiner Emeritus, 1987 Rücktritt von seinem Amt, noch jahrelang als

"Surbtaler Rabbiner" im Altersheim Lengnau tätig.

- 1967 - 1981: Rabbiner Dr. Jacob Posen (geb. 1909 in

Frankfurt am Main, gest. 1995 in London), studierte zunächst Jura in Frankfurt,

1933 bis 1938 Rabbinerausbildung am Rabbinerseminar in Berlin, 1939 nach England

emigriert; 1941 bis 1945 Rabbiner an der Hemel-Hampstead-Synagoge in London,

1945 bis 1950 an der Upton-Park-Synagoge, 1950 bis 1967 Rabbiner in Nottingham;

von 1967 bis 1981 gemeinsam mit Rabbiner Dr. Jakob Teichman Rabbiner in

Zürich.

- 1981 - 1992: Rabbiner Mordechai Piron (geb. 1921 in Wien,

gest. 2014 in Jerusalem, Artikel

vom 28.5.2014 in der "Jüdischen Allgemeinen"),

aufgewachsen in der Leopoldstadt, 1938 mit der Jugend-Aliyah nach Palästina

ausgewandert; studierte an Rabbi Kook-Zentrum in Jerusalem sowie an der

Hebräischen Universität und an einer Hochschule in London, 1952 zum Rabbiner

ordiniert; tätig als Rabbiner in der israelitischen Armee; von 1969 bis 1980 in

der Nachfolge von Rabbi Schlomo Goren Oberrabbiner der israelischen Armee im

Rang eines Generalmajors; 1980 pensioniert; von 1981 bis 1992 Oberrabbiner in

Zürich; 2013 erschien in Jerusalem eine Festschrift zu seinem 90. Geburtstag (Artikel

vom 20.2.2014 in der "Jüdischen Allgemeinen").

- 1987 - 1990: Rabbiner David Bollag (geb. 1958 in Basel),

studierte in Jerusalem, Basel und New York (Yeshiva-University) Judaistik und

Philosophie, zugleich Ausbildung zum Rabbiner; 1987 bis 1990 Rabbiner in Zürich,

1991 nach Israel ausgewandert (Promotion 2005 an der Hebräischen Universität

in Jerusalem), 1992 bis 1994 Gastrabbiner in Köln, 1994 bis 1999 Rabbiner in

Köln und Dozent am Martin Buber-Institut für Judaistik, 1999 bis 2008 Dozent

an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, seit 2008 Rabbiner der

Gemeinde "Semer haSajit" in einem Vorort von Jerusalem; tätig als

Lehrbeauftragter der Theologischen Fakultät der Universität Zürich und an

anderen Hochschulen und Universitäten.

- 1991 - 2007: Rabbiner Zalman Kossowsky (geb. 1940 in

Teheran); wuchs in Johannesburg, Südafrika auf, seit 1956 in Israel, wo er sich

zum Rabbiner ausbilden ließ; seit 1962 in den USA an verschiedenen Stellen

tätig, danach Tätigkeiten in Johannesburg, Südafrika und in London (Beschreibung

der einzelnen Stationen in der Website rabbis.org); 1991 bis 2008 Gemeinderabbiner

in Zürich, 2007 in die USA zurückgekehrt.

- seit 2006: Rabbiner Marcel Yair Ebel, Ausbildung zum

Rabbiner in den USA mit Zusatzausbildung zum Gemeinderabbiner, seit 1992 für

die Israelitische Cultusgemeinde Zürich in verschiedenen Funktionen tätig,

seit 2006 als Gemeinderabbiner.

- 2011 bis 2012: Rabbiner Michael Goldberger (geb. 1961 in

Basel, gest. 2012 in Zürich, beigesetzt in Israel), Ausbildung zum Rabbiner und

Diplom-Psychologen in Israel und den USA, war ab 1988 als Jugendleiter (Madrich)

in Basel und von 1993 bis 2003 als Gemeinderabbiner der jüdischen Gemeinde

Düsseldorf tätig, von 2001 bis 2012 Rektor der jüdischen Schule Noam in

Zürich, 2011 bis 2012 als Assistenzrabbiner in der Israelitischen

Cultusgemeinde in Zürich; Artikel

in Jewiki.

- seit 2013: Rabbiner Jehoschua (Joshua, Josh) Ahrens: Assistenzrabbiner

in der Israelitischen Cultusgemeinde in Zürich.

In der Israelitischen Religionsgesellschaft:

Siehe Seite

zur Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich (IRGZ)

In der ostjüdischen Gemeinde:

- 1935 - 1976: Rabbiner Markus (Mordechai Jakob) Bereisch (geb. 1895 in Sokal' in

Galizien, gest. 1976): 1929 bis 1933 Rabbiner / Dajan des ostjüdischen

Gemeindevereins Machsike Hadas und Leiter einer Talmud-Tora-Schule in Duisburg;

nach Misshandlungen auf offener Straße im Mai 1933 Emigration über Belgien

nach Zürich, wo er seit Mai 1935 für über 40 Jahre als Rabbiner der

ostjüdischen Gemeinde wirkte.

- Rabbiner Schaul Bereisch

- Ergänzungen bitte an den Webmaster der "Alemannia Judaica"; Adresse

siehe Eingangsseite

In der liberalen Gemeinde Or

Chadasch:

- 1981 bis 1982 war erster Rabbiner Dr. Werner van der Zyl

(geb. 1902 in Schwerte, gest. 1984 auf Mallorca, beigesetzt in London):

studierte bis 1933 in Berlin, danach Prediger und Religionslehrer in

Berlin-Weisensee, 1935 bis 1938 Rabbiner an der Neuen Synagoge Berlin; 1938 nach

England emigriert, dort Rabbiner im Durchgangslager Richborough; 1943 bis 1958

Rabbiner der North Western Reform Synagogue in London; 1958 bis 1968 Senior

Rabbi der West London Synagogue; zog nach der Pensionierung 1968 mit seiner Frau

nach Mallorca, wo er Gründer und ehrenhalber Rabbiner der jüdischen Gemeinde

auf Mallorca wurde; 1981 bis 1982 erster Rabbiner der liberalen Gemeinde Or

Chadasch in Zürich.

- Ergänzungen bitte an den Webmaster der "Alemannia

Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite

Texte

zur Geschichte der Rabbiner von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die

1930er-Jahre

Rabbiner Dr. Moritz Levin (Zürich) wurde zum Rabbiner in Nürnberg gewählt

(1872)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 5. Juni 1872: "Fürth, den 29. Mai (1872). Bei der

gestrigen in Nürnberg vorgenommenen Rabbinatswahl wurde von den

Gemeinde-Repräsentanten Herr Dr. Levin, derzeit Rabbiner in Zürich,

mit 11 gegen 7 Stimmen gewählt; letztere fielen auf Herrn Dr. Stein in

Frankfurt. Die Wahl entspricht dem Wunsche des größten Teils der

Gemeinde. Hoffen wir, dass Herr Dr. Levin die in seinem neuen

Wirkungskreise sich findenden Schäden nur nicht weiter um sich greifen

lasse! Alsdann wird sicher eine Wendung zum Bessern eintreten und das Wort

unserer Weisen 'delo mosif jasif' ('wer nicht vermehrt wird

verschwinden') in gutem Sinne anzuwenden sein..." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 5. Juni 1872: "Fürth, den 29. Mai (1872). Bei der

gestrigen in Nürnberg vorgenommenen Rabbinatswahl wurde von den

Gemeinde-Repräsentanten Herr Dr. Levin, derzeit Rabbiner in Zürich,

mit 11 gegen 7 Stimmen gewählt; letztere fielen auf Herrn Dr. Stein in

Frankfurt. Die Wahl entspricht dem Wunsche des größten Teils der

Gemeinde. Hoffen wir, dass Herr Dr. Levin die in seinem neuen

Wirkungskreise sich findenden Schäden nur nicht weiter um sich greifen

lasse! Alsdann wird sicher eine Wendung zum Bessern eintreten und das Wort

unserer Weisen 'delo mosif jasif' ('wer nicht vermehrt wird

verschwinden') in gutem Sinne anzuwenden sein..." |

Ausschreibung der Rabbinerstelle (1876)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Oktober 1876 (untere Anzeige): Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Oktober 1876 (untere Anzeige):

"Die israelitische Gemeinde Zürich (Schweiz)

beabsichtigt auf dem 1. Mai 1877 einen Rabbiner oder Prediger, welcher

auch der Schuljugend Religionsunterricht zu beurteilen hat, gegen

angemessenes Salair zu engagieren.

Reflektanten belieben ihre Befähigungszeugnisse an den Präsidenten der

Gemeinde, Herrn Gd. Nordmann, beförderlichst einzusenden.

Zürich, im im Oktober 1876. Im Namen des Vorstandes M. Dreifus."

|

Rabbiner

Dr. Alexander Kisch hat sein Amt angetreten (1877)

Anmerkung: Zu Rabbiner Alexander Kisch siehe auch Wikipedia-Artikel

Alexander Kisch

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. August 1877: "In Zürich hat Herr Rabbiner

Dr. Kisch sein Amt bereits angetreten und soll seine Antrittspredigt sich

eines allgemeinen Beifalls zu erfreuen gehabt haben. Möge es ihm

gelingen, beide Parteien einander zu nähern und zu einem einheitlichen

harmonischen Zusammenwirken zu bewegen behufs innerer Konsolidierung und

Erstarkung der Gemeinde um ihnen eine Zukunft und Hoffnung zu geben

(Jeremia 29,11)" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. August 1877: "In Zürich hat Herr Rabbiner

Dr. Kisch sein Amt bereits angetreten und soll seine Antrittspredigt sich

eines allgemeinen Beifalls zu erfreuen gehabt haben. Möge es ihm

gelingen, beide Parteien einander zu nähern und zu einem einheitlichen

harmonischen Zusammenwirken zu bewegen behufs innerer Konsolidierung und

Erstarkung der Gemeinde um ihnen eine Zukunft und Hoffnung zu geben

(Jeremia 29,11)" |

Rabbiner

Dr. Elias Landau (Zürich) wurde zum Rabbiner in Weilburg gewählt (1893)

Mitteilung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1893: "Weilburg.

Herr Dr. E. Landau aus Zürich wurde zum Stadt- und Bezirks-Rabbiner

dahier (Weilburg) erwählt." Mitteilung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Januar 1893: "Weilburg.

Herr Dr. E. Landau aus Zürich wurde zum Stadt- und Bezirks-Rabbiner

dahier (Weilburg) erwählt." |

Ausschreibung der Rabbinerstelle der Israelitischen

Cultusgemeinde (1893)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 12. Mai 1892: "Rabbiner-Stelle. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 12. Mai 1892: "Rabbiner-Stelle.

In der Cultusgemeinde Zürich ist auf 1. Januar 1893 die

Stelle eines Rabbiners zu besetzen, welcher gleichzeitig Religions-Unterricht

zu erteilen hat. Gehalt Fr. 5000.

Bewerber wollen sich mit Einsendung von Zeugnis-Abschriften, welche nicht returniert

werden, an den Unterzeichneten wenden.

Zürich, den 6. Mai 1892. Leopold Bollag-Meyer, Präsident der

israelitischen Cultusgemeinde Zürich." |

Rabbiner Dr.

Martin Littmann aus Elbing tritt

seine Stelle

in Zürich an (1893)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. April

1893: "Zürich, 16. April (1893). Am Samstag, den 25. vorigen

Monats hat Herr Rabbiner Dr. Littmann aus Elbing sein Amt hier

angetreten, zu welchem er durch glänzende Wahl berufen worden ist.

Gottlob, dass die rabbinerlose Zeit hiermit vorbei ist! Denn diese hat

manche Erscheinungen zutage gefördert, welche denjenigen, welcher die

jüdische Religion nach ihrem göttlichen Geiste aufzufassen und zu

erhalten bestrebt ist, betrüben mussten. Der Eine suchte seinen 'frommen'

Sinn durch einen Sturmlauf gegen das Harmoniumspiel in der Synagoge zu

zeigen. Andere, welche seinerzeit mit Freuden die Gründung des gemischten

Synagogenchores begrüßt und in dessen Vereinigung 'Liedertafel' in

begeisterter Würdigung des Verdienstes den (aktiven) Damen die gleichen

Rechte wie den männlichen Mitgliedern statuarisch zuerkannt hatten,

fanden auf einmal, in dem reichen Schatze ihres religiösen Wissens aus

ihrer idyllischen Dorfjugendzeit stöbernd, den vergessenen Ausspruch des

frommen Leibele seligen Andenkens wieder: 'es sei unjüdisch, dass

Männer und Weibsleut' in der Schul' zusammen singen.' Sie legten demgemäss

der Gemeindeversammlung das Initiativbegehren vor: Die Mitwirkung des

weiblichen Geschlechtes (nicht auch des Harmoniums) beim - übrigens im

Ganzen noch altmodischen - Gottesdienste aufzuheben. Wills Gott, ist die

auf Herrn Dr. Littmann gefallene Wahl eine glückliche für unsere des

Friedens dringend bedürftige Gemeinde und eine segensreiche für die

ganze schweizerische, durch die Schächtfrage bedrängte Judenheit!

- Dem Beispiele anderer Hochschulen folgend, bildete sich auch hier ein Verein

der jüdischen Studierenden, der sich zum Ziel gesetzt hat, den

geselligen Verkehr der jüdischen Studierenden; Erleichterung in der

Ausbildung der Mitglieder in allen Zweigen der Wissenschaft mit besonderer

Berücksichtigung der jüdischen Geschichte und Literatur, sowie der

sozialen Lage der Juden in allen Ländern; Erteilung materieller Hilfe den

sich in Not befindenden Kameraden. Es ist viel, was der junge Verein alles

will. Wir wünschen es von Herzen, dass derselbe die sich gesteckte

Aufgabe erfüllt. Vielleicht wäre es nicht unzweckmäßig, aus nicht

studentischen gebildeten jüdischen Kreisen 'außerordentliche' Mitglieder

aufzunehmen. Einerseits wäre diesen eine anregende Gelegenheit zu ihrer Weiterbildung

gegeben, andererseits böte sich so dem Verein eine finanzielle

Hilfsquelle." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 21. April

1893: "Zürich, 16. April (1893). Am Samstag, den 25. vorigen

Monats hat Herr Rabbiner Dr. Littmann aus Elbing sein Amt hier

angetreten, zu welchem er durch glänzende Wahl berufen worden ist.

Gottlob, dass die rabbinerlose Zeit hiermit vorbei ist! Denn diese hat

manche Erscheinungen zutage gefördert, welche denjenigen, welcher die

jüdische Religion nach ihrem göttlichen Geiste aufzufassen und zu

erhalten bestrebt ist, betrüben mussten. Der Eine suchte seinen 'frommen'

Sinn durch einen Sturmlauf gegen das Harmoniumspiel in der Synagoge zu

zeigen. Andere, welche seinerzeit mit Freuden die Gründung des gemischten

Synagogenchores begrüßt und in dessen Vereinigung 'Liedertafel' in

begeisterter Würdigung des Verdienstes den (aktiven) Damen die gleichen

Rechte wie den männlichen Mitgliedern statuarisch zuerkannt hatten,

fanden auf einmal, in dem reichen Schatze ihres religiösen Wissens aus

ihrer idyllischen Dorfjugendzeit stöbernd, den vergessenen Ausspruch des

frommen Leibele seligen Andenkens wieder: 'es sei unjüdisch, dass

Männer und Weibsleut' in der Schul' zusammen singen.' Sie legten demgemäss

der Gemeindeversammlung das Initiativbegehren vor: Die Mitwirkung des

weiblichen Geschlechtes (nicht auch des Harmoniums) beim - übrigens im

Ganzen noch altmodischen - Gottesdienste aufzuheben. Wills Gott, ist die

auf Herrn Dr. Littmann gefallene Wahl eine glückliche für unsere des

Friedens dringend bedürftige Gemeinde und eine segensreiche für die

ganze schweizerische, durch die Schächtfrage bedrängte Judenheit!

- Dem Beispiele anderer Hochschulen folgend, bildete sich auch hier ein Verein

der jüdischen Studierenden, der sich zum Ziel gesetzt hat, den

geselligen Verkehr der jüdischen Studierenden; Erleichterung in der

Ausbildung der Mitglieder in allen Zweigen der Wissenschaft mit besonderer

Berücksichtigung der jüdischen Geschichte und Literatur, sowie der

sozialen Lage der Juden in allen Ländern; Erteilung materieller Hilfe den

sich in Not befindenden Kameraden. Es ist viel, was der junge Verein alles

will. Wir wünschen es von Herzen, dass derselbe die sich gesteckte

Aufgabe erfüllt. Vielleicht wäre es nicht unzweckmäßig, aus nicht

studentischen gebildeten jüdischen Kreisen 'außerordentliche' Mitglieder

aufzunehmen. Einerseits wäre diesen eine anregende Gelegenheit zu ihrer Weiterbildung

gegeben, andererseits böte sich so dem Verein eine finanzielle

Hilfsquelle." |

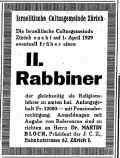

Ausschreibung der II. Rabbinerstelle der ICZ

(1928)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember

1928:

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember

1928:

"Israelitische Cultusgemeinde Zürich.

Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich sucht auf 1. April 1929 eventuell

früher einen

II. Rabbiner,

der gleichzeitig als Religionslehrer zu amten hat. Anfangsgehalt Fr.

12.000.- mit Pensionsberechtigung. Anmeldungen mit Angabe von Referenzen

sind zu richten an Herrn Dr. Martin Bloch, Präsident der

Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, Bahnhofstraße 82, Zürich I."

|

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und weiterer Kultusbeamten der Gemeinde

Ausschreibungen der Stelle(n) des Religionslehrers / Predigers / Vorbeters / Schochet

1862 / 1863 / 1867 / 1869 / 1876

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. August 1862: "Der

israelitische Cultusverein in Zürich Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. August 1862: "Der

israelitische Cultusverein in Zürich

ist im Falle, die Stelle eines Schächters und Vorbeters mit einem

Gehalt von Frcs. 800 p.a. neu zu besetzen.

Allfällige Bewerber werden ersucht, ihre Zeugnisse bis zum 31. August

dieses Jahres an den Präsidenten der Vereins, Herrn M. Dreifus in

Zürich, franco einzusenden, wobei bemerkt wird, dass demjenigen, der

gleichzeitig befähigt ist, den jüdischen Religionsunterricht zu

erteilen, der Vorzug gegeben wird." |

| |

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. Oktober 1863: "Der israelitische

Kultus-Verein in Zürich ist im Falle, die Stelle eines Schächters

und Vorbeters mit einem Gehalte von Frc. 800 p.a. neu zu besetzen.

Allfällige Bewerber werden ersucht, ihre Zeugnisse bis zum 31. Oktober

dieses Jahres an den Präsidenten des Vereins, Herr Louis Bernays in

Zürich franko einzusenden, wobei bemerkt wird, dass demjenigen, der gleichzeitig

befähigt ist, jüdischen Religionsunterricht zu erteilen, der Vorzug

gegeben wird." Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 6. Oktober 1863: "Der israelitische

Kultus-Verein in Zürich ist im Falle, die Stelle eines Schächters

und Vorbeters mit einem Gehalte von Frc. 800 p.a. neu zu besetzen.

Allfällige Bewerber werden ersucht, ihre Zeugnisse bis zum 31. Oktober

dieses Jahres an den Präsidenten des Vereins, Herr Louis Bernays in

Zürich franko einzusenden, wobei bemerkt wird, dass demjenigen, der gleichzeitig

befähigt ist, jüdischen Religionsunterricht zu erteilen, der Vorzug

gegeben wird." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 14. August 1867: "Bei dem israelitischen Cultusverein

in Zürich wird auf Ende Dezember a.c. die Stelle eines Religionslehrers,

Kantors und Schochet offen; Bewerber um dieselbe belieben sich

mit Zeugnissen versehen bei dem Präsidenten des Vorstandes

anzumelden." Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 14. August 1867: "Bei dem israelitischen Cultusverein

in Zürich wird auf Ende Dezember a.c. die Stelle eines Religionslehrers,

Kantors und Schochet offen; Bewerber um dieselbe belieben sich

mit Zeugnissen versehen bei dem Präsidenten des Vorstandes

anzumelden." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 13. Oktober 1869: "Bei dem Israelitischen Cultus-Verein in

Zürich ist die Stelle eines Predigers und Religionslehrers zu besetzen,

dessen Gehalt ca. Frcs. 2500 betragen wird. Akademisch gebildete und

befähigte Bewerber belieben ihre Anmeldungen beförderlichst an den

unterzeichneten Präsidenten des Vorstandes zugehen zu lassen mit

ausführlicher Angabe ihres bisherigen Wirkens. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 13. Oktober 1869: "Bei dem Israelitischen Cultus-Verein in

Zürich ist die Stelle eines Predigers und Religionslehrers zu besetzen,

dessen Gehalt ca. Frcs. 2500 betragen wird. Akademisch gebildete und

befähigte Bewerber belieben ihre Anmeldungen beförderlichst an den

unterzeichneten Präsidenten des Vorstandes zugehen zu lassen mit

ausführlicher Angabe ihres bisherigen Wirkens.

Zürich (Schweiz), 1. Oktober 1869 sig. Jaques Ris." |

| |

Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. April 1876:

"In der israelitischen Gemeinde Zürich ist die Stelle eines

Predigers zu besetzen. Bewerber um diese Stelle wollen ihre Anträge mit Kopie

der Zeugnisse über ihre Befähigung an den Präsidenten Herrn David

Bernheim im Laufe dieses Monats einsehen. Anzeige

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. April 1876:

"In der israelitischen Gemeinde Zürich ist die Stelle eines

Predigers zu besetzen. Bewerber um diese Stelle wollen ihre Anträge mit Kopie

der Zeugnisse über ihre Befähigung an den Präsidenten Herrn David

Bernheim im Laufe dieses Monats einsehen.

Zürich, 19. März 1876. Der Vorstand der israelitischen Gemeinde". |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Oktober 1876 (obere Anzeige): Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Oktober 1876 (obere Anzeige):

"Offene Stelle. Die hiesige Kantor- und Schächterstelle,

verbunden mit täglich 2 Stunden Elementar-Unterricht, soll mit dem 1.

Januar 1877 neu besetzt werden, wofür die Gemeinde je nach

Leistungsfähigkeit angemessenes Salair aussetzt.

Bewerber (am liebsten Unverheiratete), welche in diesen Branchen

Tüchtigkeit besitzen und mit angenehmer, wohlklingender Stimme begabt

sind, belieben unter Beifügung ihrer Zeugnisse ihre Anmeldung an den

Präsidenten der Gemeinde, Herrn Gd. Nordmann baldigst

einzusenden.

Zürich, im im Oktober 1876. Im Namen des Vorstandes M. Dreifus." |

Zum Tod von Lehrer Markus G. Dreifus (1877)

Anmerkung: Lehrer Markus G. Dreifus war bis 1870 als Lehrer in Endingen

tätig, danach noch einige Jahre als Religionslehrer in Zürich.

Siehe auch den Wikipedia-Artikel

Markus G. Dreyfus.

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Juni

1877: "Zürich, 1. Juni (1877). Heute Nachmittag wurde

hier ein Mann zu Grabe getragen, dessen Name auch über die Grenzen der

Schweiz gekannt und mit Achtung genannt wird; es ist dies der Lehrer Markus

G. Dreifus. Das Leben dieses trefflichen Mannes ist mit der

Kultusentwicklung der schweizerischen Israeliten eng verflochten. In Endingen

geboren, wurde er, nachdem er die Talmudschule und das Seminar in

Karlsruhe und auch kurze Zeit die Hochschule in Basel besucht hatte, an

der von der aargauischen Regierung neu organisierten israelitischen

Gemeindeschule seiner Heimatgemeinde als Lehrer angestellt, und wirkte an

derselben mit kurzen Unterbrechungen mit voller Hingebung bis zum Herbste

des Jahres 1870. Einige Jahre war er in der aufblühenden Gemeinde Genf

als Lehrer tätig und kurze Zeit als Redakteur des 'Bote' in Winterthur.

Dreifus war ein eifriger Verfechter der Rechte seiner Glaubensgenossen,

für deren bürgerliche und soziale Hebung er mit Mut und Ausdauer wirkte.

Schon im Jahre 1848 richtete er eine 'ehrerbietige Vorstellung an den

hohen Vorort in Bern' mit dem Gesuche, in der neuen Bundesverfassung

keine, die Emanzipation hindernde Beschränkung aufzunehmen. Sowohl durch

seine Artikel in den verschiedensten Journalen der Schweiz, als durch

seine Schriften 'Zur Würdigung des Judentums unter seinen

Nichtbekennern', 'Die bürgerliche Gleichstellung der Juden im Aargau'

u.a. hat er die Emanzipation der schweizerischen Juden mit zu fördern

gesucht. Dass einem Manne, wie Dreifus, dem Kultur und Fortschritt Herzensangelegenheiten

waren, auch die Kämpfe mit den jeder Kultur feindlich gesinnten

Orthodoxen nciht erspart waren, versteht sich wohl von selbst, und diese

Kämpfe, welche ihm manche bittere Stunde bereiteten, trafen ihn umso

empfindlicher, als er, Vater einer zahlreichen Familie, viele Jahre mit

der bittersten Not zu kämpfen hatte. Seit dem Erscheinen der 'Allgemeinen

Zeitung des Judentums' war er einer ihrer fleißigsten Mitarbeiter, auch

lieferte er mehrere Beiträge in Stein's Volkslehrer. Seine Arbeiten sind

Bausteine zu einer 'Geschichte der Juden in der Schweiz', die zu schreiben

er sich vorgenommen hatte. Die letzten Jahre seines Lebens verlebte er im

Kreise seiner hiesigen Kinder und war er bis zu dem kurz vor seinem 65.

Lebensjahre erfolgten Tode als Religionslehrer der hiesigen Gemeinde

tätig. Möge sein Andenken ein gesegnetes sein!" Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 19. Juni

1877: "Zürich, 1. Juni (1877). Heute Nachmittag wurde

hier ein Mann zu Grabe getragen, dessen Name auch über die Grenzen der

Schweiz gekannt und mit Achtung genannt wird; es ist dies der Lehrer Markus

G. Dreifus. Das Leben dieses trefflichen Mannes ist mit der

Kultusentwicklung der schweizerischen Israeliten eng verflochten. In Endingen

geboren, wurde er, nachdem er die Talmudschule und das Seminar in

Karlsruhe und auch kurze Zeit die Hochschule in Basel besucht hatte, an

der von der aargauischen Regierung neu organisierten israelitischen

Gemeindeschule seiner Heimatgemeinde als Lehrer angestellt, und wirkte an

derselben mit kurzen Unterbrechungen mit voller Hingebung bis zum Herbste

des Jahres 1870. Einige Jahre war er in der aufblühenden Gemeinde Genf

als Lehrer tätig und kurze Zeit als Redakteur des 'Bote' in Winterthur.

Dreifus war ein eifriger Verfechter der Rechte seiner Glaubensgenossen,

für deren bürgerliche und soziale Hebung er mit Mut und Ausdauer wirkte.

Schon im Jahre 1848 richtete er eine 'ehrerbietige Vorstellung an den

hohen Vorort in Bern' mit dem Gesuche, in der neuen Bundesverfassung

keine, die Emanzipation hindernde Beschränkung aufzunehmen. Sowohl durch

seine Artikel in den verschiedensten Journalen der Schweiz, als durch

seine Schriften 'Zur Würdigung des Judentums unter seinen

Nichtbekennern', 'Die bürgerliche Gleichstellung der Juden im Aargau'

u.a. hat er die Emanzipation der schweizerischen Juden mit zu fördern

gesucht. Dass einem Manne, wie Dreifus, dem Kultur und Fortschritt Herzensangelegenheiten

waren, auch die Kämpfe mit den jeder Kultur feindlich gesinnten

Orthodoxen nciht erspart waren, versteht sich wohl von selbst, und diese

Kämpfe, welche ihm manche bittere Stunde bereiteten, trafen ihn umso

empfindlicher, als er, Vater einer zahlreichen Familie, viele Jahre mit

der bittersten Not zu kämpfen hatte. Seit dem Erscheinen der 'Allgemeinen

Zeitung des Judentums' war er einer ihrer fleißigsten Mitarbeiter, auch

lieferte er mehrere Beiträge in Stein's Volkslehrer. Seine Arbeiten sind

Bausteine zu einer 'Geschichte der Juden in der Schweiz', die zu schreiben

er sich vorgenommen hatte. Die letzten Jahre seines Lebens verlebte er im

Kreise seiner hiesigen Kinder und war er bis zu dem kurz vor seinem 65.

Lebensjahre erfolgten Tode als Religionslehrer der hiesigen Gemeinde

tätig. Möge sein Andenken ein gesegnetes sein!" |

Nekrolog eines protestantischen Pfarrers für Lehrer

Markus Dreifuß (1877)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Juni

1877: "Eine Rede eines protestantischen Pastors. Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 26. Juni

1877: "Eine Rede eines protestantischen Pastors.

Wir können es uns nicht versagen, an dieser Stelle die Rede eines

protestantischen Pfarrers wiederzugeben, so gediegen an Inhalt und Form so

wahrhaftig und warm, dass sie auch uns tief bewegte. Wir geben sie wieder

als ein Zeugnis, dass der Geist der Liebe und der Erleuchtung doch noch

noch nicht ganz vor der konfessionellen Zwietracht und Verdunkelung

geschwunden ist, und zugleich als ein Zeugnis, mit welcher Freude wir jede

Kundgebung eines edlen und humanen Geistes aufnehmen. Die 'Schweizer

Grenzpost', die zu Basel erscheint, enthält in ihrer Nummer vom 11. Juni

einen Nekrolog des jüdischen Lehrers Markus G. Dreifuß, über

dessen Hinscheiden wir in voriger Nummer berichtet haben. Er

beginnt:

'Bei dem orkanartigen Sturm, der in entfesselter Macht, Freitag

Nachmittags, über die Stadt Zürich zog, wurde auf dem dortigen israelitischen

Friedhofe die irdische Hülle eines Mannes in die Erde gesenkt, der es

wohl verdient, dass seiner erwähnt werde.

Markus Dreifuß, bis vor kurzer Zeit Religionslehrer an der israelitischen

Kultusgemeinde Zürich, früher Lehrer in Endingen

(Aargau), |

war

von Jugend an ein begeisterter Pionier für Licht, Recht und Wahrheit und

mit jugendlichem Feuer kämpft er unentwegt für die Ideale des Schönen

und Guten. Einziger Sohn wohlhabender Eltern, wählte er materielle

Vorteile verschmähend, den dornenreichen Beruf eines Lehrers. Ein

eifriger Freund der Wissenschaft, hatte er sich den Weg zur Hochschule in

Basel, wo er unter de Wette, Wackernagel, Fischer, Brünner, Lindner und

Stählin studierte, großenteils durch Selbstunterricht gebahnt und

später bei Fellenberg in Hofwyl lehrend und lernend sein Wissen

erweitert, das mehr in die Tiefe als in die Breite ging. war

von Jugend an ein begeisterter Pionier für Licht, Recht und Wahrheit und

mit jugendlichem Feuer kämpft er unentwegt für die Ideale des Schönen

und Guten. Einziger Sohn wohlhabender Eltern, wählte er materielle

Vorteile verschmähend, den dornenreichen Beruf eines Lehrers. Ein

eifriger Freund der Wissenschaft, hatte er sich den Weg zur Hochschule in

Basel, wo er unter de Wette, Wackernagel, Fischer, Brünner, Lindner und

Stählin studierte, großenteils durch Selbstunterricht gebahnt und

später bei Fellenberg in Hofwyl lehrend und lernend sein Wissen

erweitert, das mehr in die Tiefe als in die Breite ging.

Als Lehrer einer israelitischen Gemeinde war sein Hauptwirken darauf

gerichtet, seinen Glaubensgenossen in moralischer und politischer Hinsicht

ein menschenwürdiges Dasein zu bereiten'.

Nachdem dann Einiges über das Lehen des Verstorbenen gesagt worden,

was bereits in Nr. 25 mitgeteilt ist, heißt es weiter:

'Am offenen Grabe rief einer der Söhne in ergreifenden Worten dem

geliebten Vater das letzte Lebewohl zu. Dann trat Herr Furrer, Pfarrer

zu St. Peter, an den Sarg. Als ein besonders schönes Zeichen der Zeit

verdient es hervorgehoben zu werden, dass ein protestantischer Geistlicher

am Sarge eines Juden steht und spricht, wie dies der hochbegabte Redner

von St. Peter getan. Wie Prophetenstimmen drang es durch Sturm und Wetter

in die Herzen der von Nah und Fern herbeigeeilten Verehrer des Verstorbenen.

Die Worte, sie sind nicht verhallt im Brausen des Sturmes; sie werden

fortleben wie das Wirken des Verblichenen. Wir können es uns nicht

versagen, diese Worte hier wiederzugeben.

'Leidtragendende Freunde!' so sprach Herr Furrer, 'wir stehen am Grabe

eines Mannes, dem der allgütige Gott verliehen, bis in die letzten

Stunden seines Erdentages für die Ideale seines geistigen Lebens die

unverminderte Kraft und Frische des Gemütes bewahren zu können. Als

schönsten Ehrenkranz dürfen wir auf sein Grab das Zeugnis legen, dass er

die Grundsätze, die er einst mit jugendlicher Wärme erfasst hatte, für

die er mit der besten Kraft seiner Mannesjahre eingestanden, auch sterbend

noch festgehalten hat und dass er der Mahnung des großen deutschen

Dichters eingedenk war: 'Saget ihm, dass, wenn er Mann sein wird, er nicht

verachten soll die Träume seiner Jugend, dass er nicht soll irre werden,

wenn des Staubes Weisheit Begeisterung, die Himmelstochter,

lästert.' (sc. Zitat von Friedrich Schiller in: Don Karlos,

Infant von Spanien).

Wenn aber ich, freundlichem Wunsche folgend, an seinem Grabe rede, so tue

ich dies nicht bloß in dankbarer Erinnerung an das Wohlwollen, das unser

entschlafener Freund meiner geistigen Arbeit schenkte, sondern noch mehr

auf Grund zweier großen Prinzipien, zu denen wir uns gemeinsam bekannt

haben. Er wirkte in seinem Kreise mit aller Begeisterung, dass Freiheit

des Gewissens und Glaubens zu den unveräußerlichen Menschenrechten

gehöre, dass alles, was die Menschheit wahrhaft groß und gut macht, nur

in der Himmelsluft der Freiheit gedeihen und sich mehren könne. Ja, ihm

war es zweifellose Gewissheit, gerade in unserer Zeit müsse ein Jeder in freier

eigener Geistesarbeit sich eine feste Überzeugung gewinnen, wenn anders

er einen Halt haben wolle für Leben und Sterben, jeder müsse durch

eigene Anstrengung die uralte heilige Wahrheit sich zum persönlichen

Eigentum machen. Daher sei im Interesse der allgemeinen höchsten

Lebensgüter uns im festen Vertrauen auf die schließliche Allgewalt

dessen, was Gottes ist, die volle Freiheit geistigen Lebens und Strebens

zu gewähren.

Aber Freiheit und Freisinnigkeit soll nicht Gleichgültigkeit gegen die

Heiligtümer der Seele bedeuten, soll nicht leichtfertige Beneinung alles

dessen sein, wofür einst die Väter geglüht, gekämpft und geblutet

haben. Nein, es soll unvergänglich das Menschenherz eine heilige Stätte

in sich bewahren. Tugend ist kein leerer Wahn, der Glaube an eine ewige

Weisheit, Macht und Güte kein bloßer Traum, sondern innerste Gewissheit.

Und die hohen himmlischen Güter des Geistes erst geben dem Menschenleben

seinen heiligen Wert, wie seine unsterbliche Bedeutung.

So suchte der Entschlafene nach seiner Weise mit frischem, furchtlosem

Vorwärtsstreben pietätvolles Festhalten zu vereinen, nicht am Buchstaben

der Väter, aber an dem, was von Gottes Geist getrieben sie geglaubt und

verkündet hatten.

In dunkler Gewitterstunde stehen wir am Grabe dieses Mannes. Wie oft,

meine Freunde, hat es um Israel trüb und dunkel ausgesehen, wie oft

schien sternenlos seine Nacht zu sein und grenzenlos sein Leid! Aber immer

wieder ist Israel gerettet worden, gerettet durch den Idealismus seiner

besten Söhne, durch den kühnen Glauben, die hochherzige Gottesliebe

seiner Sänger und Propheten zum weltgeschichtlichen Beweis dafür, dass

eine große, tiefgewurzelte religiöse Überzeugung vereint mit tiefem

sittlichem Ernst, die stärkste Macht auch für die Völker ist in allem

Sturm und Schmerz der Zeiten. Gegen das Volk aber, aus dessen Reihen die

größten Wohltäter des menschlichen Geschlechtes hervorgegangen sind und

welches die Züge seines Genius in ihrem unsterblichen Bilde verklärt

hat, erfüllt mich ein Gefühl reiner und freier Dankbarkeit. Israel hat

zu allen Zeiten das Gebot hochgehalten: 'Ehre deinen Vater und deine

Mutter', und fern vom alten Heimatland in dankbarer, ehrfurchtsvoller

Liebe gegen die Eltern für Kinder und Kindeskinder die beste Stütze der Erhaltung

der engsten Heimat gesucht und gefunden. Möge dankbare Kindertreue

bleiben Israels unvergänglicher Ruhm. Möge an Gattin und Kindern unseres

entschlafenen Freundes all' die Liebe gesegnet sein, welche als hellster

Sonnenschein sein Leben durchleuchtet hat, möge gesegnet sein die Liebe,

die eines treuen Vaters über Tod und Grab hinaus nicht vergessen will,

und möge gesegnet sein Alles, was unser Freund mit Gottes Gnade

ausgestreut hat als Samenkörner ewigen geistigen Lebens. Das walte

Gott!'" |

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers und

Schochet (1884)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November

1884: "In der israelitischen Kultusgemeinde Zürich ist

die Stelle eines tüchtigen Religionslehrers und Schochet

per Dezember dieses Jahres zu besetzen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. November

1884: "In der israelitischen Kultusgemeinde Zürich ist

die Stelle eines tüchtigen Religionslehrers und Schochet

per Dezember dieses Jahres zu besetzen.

Gehalt Frcs. 2.000 - 2.500.

Bewerber, die zugleich im Stande sind, religiöse Vorträge abzuhalten und

eventuell Kantordienste zu leisten, belieben mit den nötigen Referenzen

deren Offerte einzureichen an

Leopold Weil, Präsident. Bahnhofstraße 77 Zürich."

|

Über die Religionsschule der Gemeinde

(1886)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 18. Mai 1886: "Zürich, im Mai. Die

Religionsschule. Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 18. Mai 1886: "Zürich, im Mai. Die

Religionsschule.

(Anmerkung: Wir kommen dem Wunsche des Vorstandes der israelitischen

Schulpflege in Zürich nach, diesem Berichte in dieser Zeitung Abdruck zu

gewähren, auch schon um die Leistungen einer Religionsschule in einer

nicht allzu großen Gemeinde in Erwägung zu stellen. Redaktion.)

Wie schon seit einigen Jahren, haben wir auch an diesem Pessachfest

Gelegenheit gehabt, durch die öffentliche Prüfung die Leistungen unserer

Religionsschule kennen zu lernen und zu würdigen.

Wie jede andere Religionsschule, hat auch die unsrige zu leiden,

einerseits durch die Gleichgültigkeit vieler Eltern gegen diese Anstalt,

andererseits dadurch, dass den Kindern die freie Zeit, die ihnen die

städtischen Schulen übrig lassen, mit Beschlag belegt wird, sodass sie

von vornherein unwillig in die Religionsschule kommen und die gestellten

Aufgaben erledigen.

Diese Übelstände hat unsere Religionsschule mit

anderen gemein, hier kömmt noch der Umstand hinzu, dass die Schulverhältnisse

in der eigentlichen Stadt und in den Vorstädten oder Außengemeinden

differieren, die Stundenpläne nicht übereinstimmen. So zum Beispiel ist

in der Stadt der Mittwoch Nachmittag nur für die Primar-Schüler (d.h.

für die Knaben und Mädchen bis zum 12. Schuljahr) frei, während die

älteren, die Sekundarschüler bis 5 Uhr Unterricht haben; und in den

Außengemeinden wiederum ist statt des Mittwoch, etwa der

Donnerstag-Nachmittag oder irgendein Vormittag frei. dadurch sind die

Schüler unserer Schule, die in den verschiedenen Gemeinden wohnen,

vielfach verhindert, dem Hauptunterricht, der auf Mittwoch Nachmittag

fällt, beizuwohnen. Für diese bleibt nur der Schulbesuch am Samstag

Nachmittag und Sonntag Vormittag. Selbstverständlich muss dadurch der

Unterricht der ganzen Schule leiden, indem kein einheitliches

Vorwärtsgehen möglich ist.

Trotz alledem berechtigen die Leistungen, die unsere Schule aufgewiesen,

zu dem Urteil, dass sie sich mit jeder anderen messen kann. |

Mittwoch

den 21. und am 2. Tage Pessach wurden uns die unteren drei Abteilungen

vorgeführt, deren Prüfung von 2-6 Uhr Nachmittag in der Synagoge

stattfand. Mittwoch

den 21. und am 2. Tage Pessach wurden uns die unteren drei Abteilungen

vorgeführt, deren Prüfung von 2-6 Uhr Nachmittag in der Synagoge

stattfand.

Die unterste, hier I. Klasse genannt, also die Anfänger, haben schon nach

einjährigem Schulbesuch eine Fertigkeit im Lesen des Hebräischen

erlangt. Aus der biblischen Geschichte wussten sie die Schöpfungstage,

die Zehngebote, die Namen der Feste, außerdem einige Lehren der

Sittlichkeit und Menschenliebe.

Die Zöglinge der nächsthöheren II. Klasse lasen sehr gut nach den

Akzenten, übersetzten geläufig die meisten Gebete aus der Horwitz'schen

Fibel und erzählten zusammenhängend biblische Geschichte. Außerdem

konnten sie schon die einfachsten grammatischen Formen bilden. Die

Knaben und Mädchen der III. Klasse zeigten ordentliche Fertigkeit im

Lesen, waren sehr gut bewandert in der biblischen Geschichte bis zum Tode

Moses und wussten die wesentliche Bedeutung aller Feste, wie alle

sittlich-religiösen Gebote der Tora anzugeben. Die Konjugation durch die

drei Hauptzeiten war allen geläufig.

Samstag den 24. April wurde die oberste, die IV. Klasse von 2-6 Uhr in der

Synagoge geprüft. Die Schüler, Knaben und Mädchen von 13-14 Jahren

zeigten, dass sie mit der Gebetordnung für das ganze Jahr wohl vertraut

sind, dass die Bibelkunde ihnen nicht fremd, da die Knaben wussten sogar

die einzelnen Abschnitte des Talmud mit dem Inhalte anzugeben. In der Pflichtenlehre,

namentlich in dem Abschnitt, der von den Pflichten gegen die Nebenmenschen

handelt, waren sie gut bewandert. Sie konnten die Hauptgebete geläufig

übersetzen und die Knaben hatten im Pentateuch nicht nur die

durchgenommenen Pensa inne, sondern konnten jedes Wort grammatikalisch

analysieren.

Jeder, der ein warmes Herz fürs Judentum hat, musste sich innig freuen,

dass die Jugend mit so reichem Wissen ausgestattet wird, und so mancher

gestand sich wohl: In meiner Jugend wurde gar Vieles, was ich heute

gehört, nicht gelernt. Und in der Tat nicht nur diejenigen mussten

befriedigt sein, die von der Religionsschule nicht mehr verlangen, als

dass sie die Kinder mechanisches Beten und Hersagen des 'Benschen' lehre -

was übrigens schon die jüngern im Stande waren - auch diejenigen, die

einsehen, dass die Religionsschule die Pflicht hat, außer dem 'Was und

Wie', auch das 'Warum' zu lehren, sahen ihre Wünsche in vollem Maße

erfüllt." |

Die

Cultusgemeinde engagiert einen Schochet

(1887)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni

1887: "Zürich, 3. Juni (1887). Eine Mitteilung, welche

auch für weitere Kreise Interesse haben dürfte, beeile mich, Ihrem

großen Leserkreise mitzuteilen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Juni

1887: "Zürich, 3. Juni (1887). Eine Mitteilung, welche

auch für weitere Kreise Interesse haben dürfte, beeile mich, Ihrem

großen Leserkreise mitzuteilen.

Die hiesige Gemeinde hat einen Schochet engagiert, welcher bereits

von Russland zum Schächten autorisiert war und vergangene Woche vom

Rabbiner der Basler Gemeinde, Herrn Dr. Kohn, Autorisation (Kabbala)

erhalten hat." |

Antrag an die Schulbehörde im Blick auf die Befreiung

jüdischer Schuler von manuellen Tätigkeiten am Sabbat

(1901)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Juni 1901: "Zürich, 18. Juni (1901). Die

hiesige israelitische Kultusgemeinde hatte im Verein mit der

israelitischen Religionsgesellschaft an die Zentralschulpflege das Gesuch

gerichtet, es möchte denjenigen Schülern, welche darum nachsuchen

würden, an Samstagen Dispens von manuellen Tätigkeiten (Schreiben,

Zeichnen, Handarbeiten) erteilt werden. Die Schulbehörde hat dieses

Gesuch nun abgewiesen wegen der Konsequenzen, die sich aus einer

Gewährung derselben ergeben könnten". Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 20. Juni 1901: "Zürich, 18. Juni (1901). Die

hiesige israelitische Kultusgemeinde hatte im Verein mit der

israelitischen Religionsgesellschaft an die Zentralschulpflege das Gesuch

gerichtet, es möchte denjenigen Schülern, welche darum nachsuchen

würden, an Samstagen Dispens von manuellen Tätigkeiten (Schreiben,

Zeichnen, Handarbeiten) erteilt werden. Die Schulbehörde hat dieses

Gesuch nun abgewiesen wegen der Konsequenzen, die sich aus einer

Gewährung derselben ergeben könnten". |

Zum Tod von Hermann Weill, Gründer der Israelitischen

Religionsschule

(1918)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 25. Januar 1918: "Zürich. Hermann Weill, Gründer

und Führer der Israelitischen Religionsschule, ist plötzlich verschieden.

Er kam 1875 von Karlsruhe nach Zürich und gründete hier 1878 die erste

Herrenkleiderfabrik in der Schweiz.

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 25. Januar 1918: "Zürich. Hermann Weill, Gründer

und Führer der Israelitischen Religionsschule, ist plötzlich verschieden.

Er kam 1875 von Karlsruhe nach Zürich und gründete hier 1878 die erste

Herrenkleiderfabrik in der Schweiz.

In der Agudas Jisroel-Ortsgruppe sprach Josef Wormser über

das Thema 'Sollen unsere Gesinnungsgenossen nicht auch unsere

Standesgenossen sein?' Nach dem Vortrag wurden von den Anwesenden 5.000

Fr. für die Errichtung eines jüdischen Volksspeisehauses

gezeichnet" |

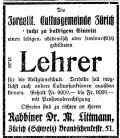

Ausschreibung der Lehrerstelle der Israelitischen

Cultusgemeinde (1920)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Juni

1920: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. Juni

1920:

"Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich

sucht zu baldigem Eintritt

einen ledigen, akademisch oder seminaristisch gebildeten

Lehrer

für die Religionsschule. Derselbe soll möglichst auch andere Kultusfunktionen

ausüben können. Gehalt Fr. 6.000.- bis Fr. 9.000.- mit

Pensionsberechtigung.

Offerten sind zu richten an Herrn

Rabbiner Dr. M. Littmann, Zürich (Schweiz) Brandschenkestr. 51."

|

Zum Tod von Lehrer Dr. David Strauß (1921)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli

1921: "Dr. David Strauß - er ruhe in Frieden. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juli

1921: "Dr. David Strauß - er ruhe in Frieden.

Zürich, 1. Juli (1921). Im Alter von 50 Jahren verstarb in Frankfurt

am Main, wo er sich auf dem Wege zu den Heilquellen in Nauheim befand, Dr.

David Strauß, der langjährige Religionslehrer und Vorbeter der

israelitischen Kultusgemeinde in Zürich. Eine Persönlichkeit war Dr.

David Strauß, die weit über die Grenzen der Schweiz hinaus allgeachtet

war. Einem frommen Hause in Hessen entstammend und Zögling des

Würzburger Lehrerseminars, blieb er im Ganzen den Traditionen der Schule

treu und galt als Vertreter des konservativen Judentums innerhalb der

links gerichteten Züricher Kultusgemeinde. Von diesem Geiste war sein

Religionsunterricht geleitet, und als Vorbeter des konservativen

Gottesdienstes übte er sein Amt mit Weihe und Würde und inniger Andacht

aus. So stand er fast ein Vierteljahrhundert seinem Amte bevor. Aber sein

reger Sinn strebte über den engeren Amtskreis hinaus und suchte

Betätigung in der jüdischen Welt, in der jüdischen Öffentlichkeit. Vor

21 Jahren gründete er zusammen mit Herrn Rabbiner Dr. Littmann das

'Israelitische Wochenblatt für die Schweiz', das er 18 Jahre lang

leitete und redigierte. In der Armenpflege, wie in anderen Institutionen

der Gemeinde nahm er eine hervorragende Stellung ein. In aufrichtiger

Liebe und Kollegialität war er den Amtsgenossen zugetan. Sein

Lieblingsgedanke war von jeher, alle jüdischen Lehrer und Kantoren in der

Schweiz in einem Verbande zusammenzufassen und er war auch sonst immer

bemüht, die Interessen seiner Kollegen kräftig wahrzunehmen. Ein guter

Mensch, ein goldreiner Charakter und ein erfolgreicher Arbeiter, der keine

Ruhe noch Rast kannte bei der Erfüllung der ihm gestellten und

selbstgewählten Aufgaben, ist von uns gegangen. Die Entwicklung des

jüdischen Lebens in der Schweiz hat ihm manches zu verdanken und die

schweizerische Judenheit wird ihm wie seine Gemeinde ein ehrendes Gedenken

bewahren.

Die Beerdigung fand am Montag Nachmittag auf dem Züricher Friedhof unter

großer Beteiligung statt. Herr Rabbiner Dr. Littmann feierte in

seiner Abschiedsrede die Verdienste des Verstorbenen und schilderte seinen

Werdegang und sein Wirken. Darauf widmete der Präsident der Gemeinde,

Dr. Ch. Bollag dem treuen Gemeindebeamten Worte der Anerkennung und

des Dankes. Herr Gabriel Ortlieb sprach im Namen der Besucher des

Betsaales Worte herzlichsten Dankes. Zuletzt sprach Herr Prediger und Kantor

Messinger aus Bern als Freund und

Kollege sehr warm empfundene Worte. Seine Seele sei eingeb unden in den

Bund des Lebens." |

Ausschreibung der Stellen des Hilfspredigers und

Hilfsvorbeters der Cultusgemeinde (1923)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli

1923: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. Juli

1923:

"Israelitische Cultusgemeinde Zürich.

Wir suchen für die bevorstehenden Hauptfeiertage einen

Hilfsprediger,

der in unserem Nebengottesdienst die Funktionen des Rabbiners und

Predigers zu vollziehen hätte, sowie einen

Hilfsvorbeter

für unsere Synagoge. Meldungen mit guten Zeugnissen und Empfehlungen

erbeten an den Präsidenten der Synagogenkommission, Herrn J.

Dreifuß-Nordmann, Büro der Israelitischen Cultusgemeinde,

Löwenstraße 10, Zürich (Schweiz)." |

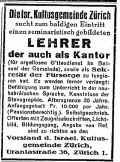

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers der

Cultusgemeinde (1924 / 1934)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September 1924: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September 1924:

"Wir haben in unserer Gemeinde die Stelle eines seminaristisch

gebildeten

Religionslehrers

offen. Der Bewerber hat außerdem im Nebenamt Rabbiner- und

Vorbeter-Funktionen zu erfüllen. Wir reflektieren auf eine junge,

tüchtige Kraft. Gehalt Fs. 6000-9000 (Pensionsberechtigung).

Ausführliche Anmeldungen mit Lebenslauf und Zeugnis-Abschriften sind zu

richten an den

Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich (Schweiz)."

|

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Januar 1934: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Januar 1934:

"Die israelitische Kultusgemeinde Zürich

sucht zu baldigen Eintritt einen seminaristisch gebildeten

Lehrer, der

auch als Kantor

(für orgellosen Gottesdienst im Betsaal der

Gemeinde), sowie als Sekretär der Fürsorge zu fungieren hat. Es

werden ferner verlangt. Befähigung zum Unterricht in der neuhebräischen

Sprache, Kenntnisse der Stenographie. Altersgrenze 35 Jahre. Anfangsgehalt

Fr. 10.000 per Jahr (pensionsberechtigt). Selbstgeschriebene Offerten mit

Zeugnisabschriften, Lichtbild, Bildungsgang, Angabe von Referenzen sind zu

richten an den

Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich, Uraniastraße 36,

Zürich 1."

|

|