|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht "Synagogen im Lahn-Dill-Kreis"

Aßlar mit

(Wetzlar-)Hermannstein (Lahn-Dill-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Aßlar bestand eine jüdische

Gemeinde bis nach 1933. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18.

Jahrhunderts zurück. Erstmals werden um 1650 Juden am Ort

genannt. Im benachbarten Hermannstein

bestand bis um 1884 gleichfalls eine Gemeinde, die dann jedoch mit Aßlar

zusammengelegt wurde.

1825 wird als Gemeindevorsteher Jessel Herz genannt, der in diesem Jahr

im Alter von 65 Jahren starb.

1853 wurde Aßlar zum Sitz eines der acht Synagogenbezirke im

Kreis Wetzlar bestimmt. Zur jüdischen Gemeinde in Aßlar gehörten auch die in

Biskirchen, Edingen, Werdorf,

Kölschhausen, Ehringshausen und

Katzenfurt lebenden jüdischen Personen. Alle

Gemeinden in den acht Synagogenbezirken waren der Synagogengemeinde in

Wetzlar

zugeteilt.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt (zusammen mit Hermannstein): 1812 46, 1816 55 (10-11 Familien),

1823-24 53 jüdische Einwohner, 1835 55 (5,9 % von insgesamt 929), 1843 48, 1846

54, 1851

60, 1875 7 Familien mit 2 Kindern, 1910 31 (3,1

% von insgesamt 2.422). Als Familiennamen treten in der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts aus: auf: Feitel (Feidel), Herz Isac (Isaak), Süßmann, Meier,

Rosenthal, Kahn, Wolf u.a. Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte die Annahme

fester neuer Familiennamen. Jacob Isaak nannte sich nun Jakob Lindenbaum, Nathan

Feidel nun Nathan Mildenberg, Abraham Katz nun Abraham Kahn.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine

Religionsschule, ein rituelles Bad und ein Friedhof.

Bis 1885 wurden die Toten der jüdischen Gemeinde Aßlar in

Werdorf beigesetzt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war im 19. Jahrhundert

vermutlich zeitweise ein Religionslehrer angestellt, der

zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Nachweise wurden jedoch noch nicht gefunden. Die jüdische Gemeinde gehörte zum Rabbinat in

Marburg.

Um 1924, als noch 19 jüdische Einwohner gezählt wurden (0,7 % von

insgesamt 2.886 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde Julius Kahn und

Emanuel Lindenbaum. Auch 1932 bildeten die beiden den Vorstand, wobei

Julius Kahn als 1. Vorsitzender und Emanuel Lindenbaum als Schatzmeister

eingetragen ist. Die Gemeinde Aßlar war bereits 1924 nicht mehr selbständig,

sondern eine Filialgemeinde zur Gemeinde in Wetzlar. Julius Kahn hatte aus

diesen Grund einen Sitz in der Repräsentanz der Gemeinde Wetzlar inne.

1933/36 lebten noch drei jüdische Familien in Aßlar. In

Hermannstein lebten noch zwei Familien mit etwa zehn Personen. Die Haushaltsvorsteher

waren als Viehhändler tätig. Bis zu Beginn der Deportationen sind die meisten

der jüdischen Einwohner von Aßlar verzogen oder ausgewandert. Die Hermannsteiner jüdischen Einwohner konnten nach den USA beziehungsweise nach

Südamerika auswandern.

Von den in Aßlar geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Gertrud Becker geb. Brodreich (1899), Sabine Danzig

geb. Mildenberg (1877), Berta Engel geb. Lindenbaum (1876), Emma Lindenbaum (1872),

Siegmund Lindenbaum (1883), Bertha Mildenberg (1878), Hermann Mildenberg (1868),

Louis Mildenberg (1897), Norbert Mildenberg (1894), Johanna Rosenbaum geb. Kahn

(1878), Cilly Weinhausen geb. Kahn (1896).

Am 10. Mai 2010 wurden in Aßlar zwei "Stolpersteine"

verlegt für Sabine Danzig und Bertha ("Billa") Mildenberg (vor dem

Haus Oberstraße 24a). Die Initiative ging von dem Runden Tisch "Zur

Spurensicherung jüdischen Lebens in Aßlar" aus (siehe Bericht,

zugänglich über LInk in der Literaturliste).

Von den in Hermannstein geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Amalie (Malchen,

Juliue) Isselbächer geb. Simon (1890), Rosa Levi geb. Mendelsohn (1885), Julie

(Julchen) Mainzer geb. Simon (1888), Eva Michel (1871), Isack Simon (1859),

Jakob Simon (1856).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Allgemeine Berichte

Bestände im Museum Jüdischer Altertümer in

Frankfurt (1938)

Aus einem Artikel über die Bestände des Museums im "Gemeindeblatt

der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom April 1938 S. 10:

"Aus Friedberg sind zu nennen: ein Besomimturm, der das Datum 1651

trägt, wahrscheinlich aber schon im 16. Jahrhundert entstanden ist, ein

prachtvolles Toraschild und eine reich ornamentierte silberne Torakrone,

aus Wetzlar und dem benachbarten Aßlar: zwei schöne Toraweiser,

Frankfurter Arbeiten um 1735, und ein seltenes gotisches Gießgefäß in Bronze

aus dem 14. Jahrhundert, das zur Handwaschung am Eingang der Synagoge von

Wetzlar sich befand." Aus einem Artikel über die Bestände des Museums im "Gemeindeblatt

der Israelitischen Gemeinde Frankfurt" vom April 1938 S. 10:

"Aus Friedberg sind zu nennen: ein Besomimturm, der das Datum 1651

trägt, wahrscheinlich aber schon im 16. Jahrhundert entstanden ist, ein

prachtvolles Toraschild und eine reich ornamentierte silberne Torakrone,

aus Wetzlar und dem benachbarten Aßlar: zwei schöne Toraweiser,

Frankfurter Arbeiten um 1735, und ein seltenes gotisches Gießgefäß in Bronze

aus dem 14. Jahrhundert, das zur Handwaschung am Eingang der Synagoge von

Wetzlar sich befand." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum Tod von Berthold Bornheim (1924)

Artikel

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 17. Januar 1924: "Unter großer

Anteilnahme der ganzen Einwohnerschaft wurde in Aßlar (Kreis Wetzlar)

Herr Berthold Bornheim, der den Folgen einer im Kriege erlittenen

Gastvergiftung zum Opfer fiel, zu Grabe getragen. In seinem Nachruf

betonte ein Offizier des Regiments besonders die treue Kameradschaft,

deutsche Gesinnung und große Tapferkeit des Verstorbenen, der bei einem

Gefecht unter eigener Lebensgefahr seinen tödlich getroffenen Hauptmann

aus dem Feuer geholt hat." Artikel

in der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des

"Central-Vereins") vom 17. Januar 1924: "Unter großer

Anteilnahme der ganzen Einwohnerschaft wurde in Aßlar (Kreis Wetzlar)

Herr Berthold Bornheim, der den Folgen einer im Kriege erlittenen

Gastvergiftung zum Opfer fiel, zu Grabe getragen. In seinem Nachruf

betonte ein Offizier des Regiments besonders die treue Kameradschaft,

deutsche Gesinnung und große Tapferkeit des Verstorbenen, der bei einem

Gefecht unter eigener Lebensgefahr seinen tödlich getroffenen Hauptmann

aus dem Feuer geholt hat." |

Zur Geschichte der Synagoge

Im 18. Jahrhundert nahm die Zahl der jüdischen Bewohner in

Aßlar und umgebenden Orten so zu, dass 1758 eine Synagoge (beziehungsweise ein

Betsaal) in Aßlar eingerichtet werden konnte.

Die Synagoge in Aßlar wurde vermutlich bis Anfang des 20. Jahrhundert genutzt. 1922

wurde sie nicht mehr für gottesdienstliche Zwecke verwendet. Dennoch blieb das

Gebäude bis nach 1933 erhalten. 1936 wurde sie verkauft:

Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November 1936:

"Die Synagoge in Aßlar im Kreise Wetzlar ist zum Abbruch verkauft

worden. In Aßlar wohnen nur noch drei jüdische Familien." Meldung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. November 1936:

"Die Synagoge in Aßlar im Kreise Wetzlar ist zum Abbruch verkauft

worden. In Aßlar wohnen nur noch drei jüdische Familien." |

Das Synagogengebäude wurde 1937 wegen

Baufälligkeit abgebrochen. Auf dem Gelände wurde ein Gärtchen angelegt, das

bis heute besteht. Der genaue Standort der Synagoge war auf dem Grundstück in

der Oberstraße nicht direkt an der Straße, sondern am Ende eines kurzen

Zufahrtsweges an einem Innenhof.

Adresse/Standort der Synagoge: Oberstraße

(früher Obergasse) 13

Fotos

Fotos/Darstellungen/Pläne

sind noch keine vorhanden. Über Hinweise oder Zusendungen freut sich

der

Webmaster der "Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |

|

| |

|

|

"Stolpersteine"

in Aßlar -

verlegt im Mai 2010

(Foto: Uta Barnikol-Lübeck in einem

Artikel in mittelhessen.de) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Persönliche Erinnerungen

an

die Familie Lindenbaum

(erhalten von Haim Lindenbaum, Haifa) |

|

| |

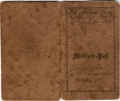

"Militair-Paß"

von Jakob Lindenbaum 1866 (geb. 1843), registriert in einem

Ersatz-Bataillon des 2. Nassauischen Infanterie-Regiments Nr. 88

im XI.

Armee Corps

(der Link führt zu einem Wikipedia-Artikel). Jakob Lindenbaum war

der Vater des langjährigen

Gemeindevorstehers Emanuel Lindenbaum (oben

für 1924/32 genannt). |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Legitimationskarte

für Jacob Lindenbaum (geb. 22.8.1911 in Aßlar) als Reisender der Firma

Versand Erzgebirgischer Strumpffabriken Berlin Tempelhof für Bestellungen

auf Strumpfwaren (Ausstellungsdatum nicht klar erkennbar [1932?]). Dieser

Jacob Lindenbaum war der Sohn des langjährigen Gemeindevorstehers Emanuel

Lindenbaum (oben für 1924/32 genannt) |

| |

|

|

- wie oben

abgebildet:

Militärpass für Jakob Lindenbaum aus Asslar, im Militär seit 1866, im

Kriegseinsatz 1870/71

-

Militärpass für Unteroffizier Emanuel Lindenbaum (geb. 7.11.1877 in

Asslar, Schuhmacher, verheiratet mit Cilla geb. Stern; ins Militär

eingetreten 1898; Gefreiter ab 1900, Unteroffizier 1915) mit Angaben zum

Militärdienst im 1. Weltkrieg.

-

Soldbuch für Unteroffizier Emanuel Lindenbaum aus dem Ersten Weltkrieg

- Dazu ein

Verzeichnis der Bekleidungs- und Ausrüstungs-Stücke des Buchinhabers vom

8.6.1918.

-

Dokument vom

10.8.1918 über

die Versetzung von Srgt. Lindenbaum zum Infanterieregiment 87.

- Originale

Geburtsurkunde (1911) für Jakob Lindenbaum, geb. 22.8.1911 in Asslar,

Sohn von Schuhmachermeister Emanuel Lindenbaum und der Zibora geb. Stern

- Weitere

Geburtsurkunde (von 1930) für Jakob Lindenbaum, geb. 22.8.1911 in Asslar.

-

Abgangszeugnis der Freiherr vom Stein-Schule in Wetzlar für Jakob Lindenbaum

im Schuljahr 1926/27

-

Zeugnis des Manufakturwaren- Herren- und

Damenkonfektions-/Modewarengeschäftes Salli Marx in Frankenberg für

Jakob Rosenbaum, Lehrling bei Salli Marx vom 1.5.1927 bis 31.10.1929,

Verkäufer und Lagerist vom 1.11.1929 bis 1.5.1930.

-

Zeugnis des Hamburger Dekorations-Fachschule, die von Jakob Lindenbaum

vom 15.5.1930 bis 15.8.1930 besucht wurde.

-

Legitimationskarte für inländische Kaufleute, Handlungsreisende und

Handlungsagenten von 1930 für Jakob Lindenbaum (ausgestellt in

Frankenberg).

- wie oben abgebildet:

Legitimationskarte für inländische Kaufleute, Handlungsreisende und

Handlungsagenten von 1932 für Jakob Lindenbaum (ausgestellt in Berlin

1932, mit Passfoto)

-

Mitgliedsausweis des Gewerkschaftsbundes der Angestellten / der Deutschen

Angestellten-Krankenkasse 1931-1933 für Jakob Lindenbaum

- Zeugnis

des Manufaktur-, Kurz-, Weiss- und Wollwaren, Herrenartikel- und

Lebensmittelgeschäftes Leo Stern in Ziegenhain für Jakob Lindenbaum, wo

er vom 15.10.1930 - 30.6.1931 tätig war.

-

Zeugnis des Modehauses Salomon in Gießen vom 20.8.1931 für Jakob Lindenbaum,

vom 3.6.1931 bis 20.8.1931 im Modehaus als Dekorateur tätig.

-

Dokument zur Einstellung von Jakob Lindenbaum bei der Firma Manufakturwaren

/ Möbel Leopold Rapp in Groß-Umstadt (1932)

-

Steuerkarte 1933 für den Kaufmann Jakob Lindenbaum (geb. 22.8.1911 in

Asslar, Karte der Gemeinde Groß-Umstadt)

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 49-50. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirk Gießen und Kassel. 1995 S. 109-110. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 369-370. |

| Beitrag "Die Juden in Aßlar" (pdf-Datei)

|

| Keine Angaben zu Aßlar in den Publikationen von Thea Altaras. |

| Bericht "Spuren jüdischen Lebens - Gunter Demnig

verlegt Stolpersteine" aus der Website des Evangelischen

Kirchenkreises Braunfels (eingestellt

als pdf-Datei) bzw. auf der Website

des Evangelischen Kirchenkreises |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Asslar

Hesse. Jews lived there from the 18th century and (together with those in

Hermannstein) numbered 55 in 1835. By 1910 the community had dwindled to 31 and

most of the remaining Jews left before Wordwar II.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|