|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht über die

Synagogen im Kreis Fulda

Heubach (Gemeinde

Kalbach, Kreis Fulda)

Jüdische Geschichte / Synagoge

(erstellt unter Mitarbeit des Fördervereins

Landsynagoge Heubach e.V.: www.synagoge-heubach.de)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Heubach bestand eine jüdische Gemeinde bis um 1935/38. Ihre Entstehung

geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts zurück. 1702 wird ein jüdischer

Viehhändler namens Feistelmann genannt. Eine Gemeinde mit den zur Abhaltung von

Gottesdiensten notwendigen Zehnzahl religionsmündiger jüdischer Männer dürfte

seit Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden sein.

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert

wie folgt: 1835 65 jüdische Einwohner, 1861 97 (13,0 % von insgesamt

747 Einwohnern), 1871 88 (12,5 % von 705), 1885 86 (10,7 % von 806), 1905 70

(10,1 % von 696). Jüdische Wohnhäuser am Ort waren Ende des 19./Anfang

des 20. Jahrhunderts u.a. die Gebäude mit den heutigen Anschriften Frankenstr.

2 (Familie Benedikt Adler), Friedensstraße 4 (Familie Mordechai Goldschmidt), 5

(Familie Markus Adler), 13 (Familie Simon Goldschmidt), 20 (Familie Moses Adler

III), Kirchweg 5 und 7 (Familie Moses Adler II), Oberzeller Str. 2 (Familie

Goldschmidt), Rathausgasse 1 (Familie Leopold Kahn), 2 (Familie Lazarus Stern),

4 (Familien Meier und Moses Goldschmidt).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule

(bis 1923) und ein rituelles Bad (im Untergeschoss des Synagogengebäudes). Zur

Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war bis 1923 ein Religionslehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war. Im 19.

Jahrhundert gab es zeitweise einen gemeinsamen Religionslehrer für Heubach und

die Nachbargemeinde Uttrichshausen. Unter

den Lehrern sind noch bekannt: David Albrecht (um 1885/87) und Jakob

Rothschild (mindestens seit 1895 bis zur Zurruhesetzung 1921). Die Toten der jüdischen

Gemeinde wurden in Altengronau

beigesetzt. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk in Hanau.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Jakob Adler (geb.

3.2.1884 in Heubach, gef. 21.4.1917, beigesetzt Kriegsgräberstätte Sissonne/Frankreich).

Um 1924, als noch 40 Personen der jüdischen Gemeinde angehörten (5

% von insgesamt etwa 800 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde der

Viehhändler Simon Goldschmidt. Auch 1932 und bis zur Auflösung der

Gemeinde 1937 war er noch als Gemeindevorsteher tätig. Am Ort wurde er als

"Judenbürgermeister" bezeichnet; bereits sein Vater und Großvater

hatten die Stellung inne. In Heubach war auch auch Mitglied des Kriegervereins,

möglicherweise war er zeitweise auch Mitglied der Gemeindevertretung.

1933 lebten noch 31 jüdische Personen in Heubach (4,8 % von insgesamt

652 Einwohnern). In den folgenden Jahren

ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der Repressalien

weggezogen beziehungsweise ausgewandert. 1938 waren noch 15 jüdische

Personen am Ort. Bereits einige Jahre zuvor waren auch die beiden noch in Oberzell

noch lebenden jüdischen Familien der Gemeinde in Heubach zugeteilt worden.

1937/37 wurde die jüdische Gemeinde Heubach aufgelöst. Unter den letzten, die

aus Heubach emigrieren konnten, war Emil Goldschmidt, der im März 1940 den Ort

verließ.

Von den in Heubach geborenen und/oder längere

Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit umgekommen

(Angaben nach den Listen von Yad Vashem,

Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945" sowie dem Gedenkbuch

Heubach nach www.synagoge-heubach.de): David

Adler (1878), Hermann Adler (1875), Karoline (Helene) Adler geb. Mansbach

(1876), Rosa Adler geb. Goldschmidt (1894), Simon Adler (1882), Aron Albrecht

(1885), Nathan Albrecht (1887), Regina Bergmann geb. Goldschmidt (1895), Rosa

Blum geb. Rothschild (1895), Regina Blumhof geb. Goldschmidt (1860), Paula

Dessauer geb. Adler (1893), Mathilde Fuchs geb. Adler (1886), Abraham (Aron)

Goldschmidt (1884), Abraham Goldschmidt (1892), Adolf Goldschmidt (1890),

Benjamina Goldschmidt geb. Strauß (1874), Hermann Goldschmidt (1878), Jenny

Goldschmidt (1904), Nathan Goldschmidt (1868), Regine Goldschmidt geb. Strauß

(1866), Salomon Goldschmidt (1867), Selma Goldschmidt geb. Guttmann (1880),

Simon Goldschmidt (1870), Simon Goldschmidt (1876, Gemeindevorsteher), Simon

Goldschmidt (1880), Rosa Hanauer geb. Goldschmidt (1874), Rosa Heilbrunn geb.

Goldschmidt (1890), Ruda (Rita) Italie geb. Adler (1912), Hanna Kahn geb. Adler

(1880), Amalia (Malchen) Klebe geb. Adler (1879), Sophie Knoth geb. Goldschmidt

(1877), Berta Mosheim geb. Kahn (1907), Hannchen Nussbaum geb. Goldschmidt

(1873), Jettchen Rosenzweig geb. Adler (1882), Sofie Rothschild geb. Adler

(1885), Marie (Maria Anna) Salomon (1915), Jette Seelig geb. Adler (1860),

Jeanette Stern (1867), Regina Stern geb. Grünebaum (1878), Sophie Jette Kahn

geb. Stern (1874), Zerline Stern (1869).

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers, Vorsängers und

Schächters 1879 / 1882

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1879:

"Bekanntmachung. Die israelitische Religionslehrerstelle zu Heubach

und Uttrichshausen ist erledigt. Der Wohnsitz des Lehrers ist in Heubach

und hat derselbe wöchentlich zweimal in dem 1/2 Stunde entfernten

Uttrichshausen Religionsunterricht zu erteilen. Bewerber um diese Stelle

wollen ihre Meldungsgesuche mit den erforderlichen Zeugnissen versehen,

binnen drei Wochen bei unterzeichneter Stelle einreichen. Gehalt 600 Mark

nebst freier Wohnung und 1 1/2 Klafter Holz jährlich und ansehnlichen

Nebeneinkünften. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1879:

"Bekanntmachung. Die israelitische Religionslehrerstelle zu Heubach

und Uttrichshausen ist erledigt. Der Wohnsitz des Lehrers ist in Heubach

und hat derselbe wöchentlich zweimal in dem 1/2 Stunde entfernten

Uttrichshausen Religionsunterricht zu erteilen. Bewerber um diese Stelle

wollen ihre Meldungsgesuche mit den erforderlichen Zeugnissen versehen,

binnen drei Wochen bei unterzeichneter Stelle einreichen. Gehalt 600 Mark

nebst freier Wohnung und 1 1/2 Klafter Holz jährlich und ansehnlichen

Nebeneinkünften.

Hanau, den 4. September 1879. Königliches israelitisches Vorsteheramt.

Hamburger." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1882:

"Bekanntmachung. Die israelitische Religionslehrer-, Vorsänger- und

Schächterstelle bei der Synagogengemeinde zu Heubach, im Kreise

Schlüchtern, ist erledigt und soll baldtunlichst wieder besetzt werden.

Das jährliche Einkommen besteht in 800 Mark Gehalt nebst freier Wohnung

im Schulhause und 5 Meter Schulholz. Das unständige Einkommen für

Schächten, Privatunterricht etc. wird auf wenigstens 200 Mark jährlich

veranschlagt, jedoch keine Bürgschaft hierfür geleistet.

Bewerbungsgesuche sind innerhalb 14 Tagen an uns zu richten und können

nur solche Bewerber berücksichtigt werden, welche für ihre Befähigung

zum Lehrfache genügende amtliche Zeugnisse besitzen oder imstande sind,

bei der von Königlicher Regierung in Kassel bestellten

Prüfungskommission für israelitische Religionslehrer zu Hanau eine

genügende Prüfung zu bestehen. Hanau, den 26. Mai 1882. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1882:

"Bekanntmachung. Die israelitische Religionslehrer-, Vorsänger- und

Schächterstelle bei der Synagogengemeinde zu Heubach, im Kreise

Schlüchtern, ist erledigt und soll baldtunlichst wieder besetzt werden.

Das jährliche Einkommen besteht in 800 Mark Gehalt nebst freier Wohnung

im Schulhause und 5 Meter Schulholz. Das unständige Einkommen für

Schächten, Privatunterricht etc. wird auf wenigstens 200 Mark jährlich

veranschlagt, jedoch keine Bürgschaft hierfür geleistet.

Bewerbungsgesuche sind innerhalb 14 Tagen an uns zu richten und können

nur solche Bewerber berücksichtigt werden, welche für ihre Befähigung

zum Lehrfache genügende amtliche Zeugnisse besitzen oder imstande sind,

bei der von Königlicher Regierung in Kassel bestellten

Prüfungskommission für israelitische Religionslehrer zu Hanau eine

genügende Prüfung zu bestehen. Hanau, den 26. Mai 1882.

Das

israelitische Vorsteheramt. Hamburger." |

| Auf Grund dieser Ausschreibung wurde der

Lehrer David Albrecht angestellt. |

Lehrer Jakob Rothschild tritt in den Ruhestand

(1921)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Februar 1921:

"Heubach v.d. Rhön, 30. Januar (1921). Nach langer segensreicher

Tätigkeit an der hiesigen öffentlichen Volksschule und in der Gemeinde,

tritt unser Lehrer Herr J. Rothschild in den Ruhestand. Er verlegt seinen

Wohnsitz nach Zwingenberg a.d.

Bergstraße. Mit Bedauern sieht die Gemeinde diesen Mann aus seinem

Dienste scheiden. Herr Rothschild erfreute sich großer Beliebtheit nicht

nur in jüdischen Kreisen. Möge ihm in seiner neuen Heimat ein

glücklicher Lebensabend beschieden sein." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Februar 1921:

"Heubach v.d. Rhön, 30. Januar (1921). Nach langer segensreicher

Tätigkeit an der hiesigen öffentlichen Volksschule und in der Gemeinde,

tritt unser Lehrer Herr J. Rothschild in den Ruhestand. Er verlegt seinen

Wohnsitz nach Zwingenberg a.d.

Bergstraße. Mit Bedauern sieht die Gemeinde diesen Mann aus seinem

Dienste scheiden. Herr Rothschild erfreute sich großer Beliebtheit nicht

nur in jüdischen Kreisen. Möge ihm in seiner neuen Heimat ein

glücklicher Lebensabend beschieden sein." |

| Hinweis: Bericht zum Tod der Frau von Lehrer Jakob

Rothschild (1924) auf der Seite

zu Zwingenberg. |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Verlobungsanzeige von Mally Adler und Dr. Rudolf

Freudenberger (1923)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923: "Gott

sei gepriesen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1923: "Gott

sei gepriesen.

Mally Adler - Dr. med. Rudolf Freudenberger.

Verlobte.

Heubach / Schüchtern -

Bergen - Frankfurt am Main /

Thüngen.

7. Elul 5683" (= 19. August 1923). |

| Hinweis: Hochzeitsanzeige und weitere

Informationen auf der Seite zu Thüngen. |

Verlobungsanzeige von Selma Katz und David Rothschild

(1927)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 30. Juni 1927: "Baruch HaSchem - Gott sei gepriesen Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 30. Juni 1927: "Baruch HaSchem - Gott sei gepriesen

SELMA KATZ

DAVID ROTHSCHILD

Verlobte

New York

New York

Heubach v. d. Rhön

Eckardroth Kreis Schlüchtern.

Juni 1927." |

Verlobungsanzeige von Selma Daube und Binyamin (Willi) Katz (1935)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. April 1935: "Selma

Daube - Binyamin (Willi) Katz. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. April 1935: "Selma

Daube - Binyamin (Willi) Katz.

Verlobte. Königsbach/Baden - Heubach

v. Rhön / Frankfurt am Main.

Petach-Tikwa - Purim 5695." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war nach einem Bericht von 1836 ein Betsaal in einem

kleinen Zimmer eines jüdischen Wohnhauses eingerichtet. Als die jüdische

Gemeinde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts größer wurde, wurde der Neubau

eines Synagoge nötig. Nachdem 1840 die frühere Zehntscheuer in der

Ortsmitte abgebrochen worden war, erwarb die jüdische Gemeinde das Grundstück

und erbaute auf ihm ein Synagogengebäude mit Schulstube, Lehrerwohnung und

rituellem Bad. Die Baupläne wurden im Frühjahr 1841 von

Landbaumeister Spangenberg aus Steinau angefertigt. 1843 wurde die Synagoge

fertiggestellt und eingeweiht.

Das Synagogengebäude wurde 1937 von

der politischen Gemeinde gekauft (den Kaufvertrag unterzeichnete Vorsteher Simon

Goldschmidt) und entging dadurch der Zerstörung beim Novemberpogrom 1938. Die

Ritualien sind nach Schlüchtern verbracht worden, wo sie beim Novemberpogrom

vernichtet wurden.

Das Synagogengebäude wurde zum Rathaus der Gemeinde umgebaut und als solches bis

1972 verwendet. Da 1971 Heubach in die Gemeinde

Uttrichshausen eingemeindet wurde, wurde das Rathaus Heubach nicht mehr gebraucht. Jahrelang blieb das Gebäude ungenutzt und

wurde zunehmend baufällig, zuletzt war ein Motorradclub eingezogen. Das

Grundstück war bereits vom hessischen Straßenbauamt zur Straßenerweiterung

gekauft worden. Mitte der 1980er-Jahre bestand kurzzeitig der Plan, das Gebäude

abzubrechen und nach Gießen zu versetzen, um dort wiederum als Synagoge

verwendet zu werden. Wenig später begannen Überlegung zu einer

Renovierung und einer neuen Nutzung am Ort. Vom "Fortbildungszentrum für Handwerk

und Denkmalpflege Probstei Johannesberg, Fulda" wurde im Auftrag des

Landesamtes für Denkmalpflege Hessen 1990 ein Gutachten erstellt, in dem

Vorschläge zur Renovierung auf Grund der Untersuchungen der Bausubstanz

erarbeitet wurden.

Auf Grund der intensiven Bemühungen u.a. des

"Fördervereins Landsynagoge Heubach e.V." konnte die ehemalige

Synagoge in den Jahren 2005/06 umfassend renoviert werden. Das Hessische

Ministerium für Wissenschaft und Kunst und der Landkreis Fulda stellten für

die insgesamt 740.000 € kostende Herrichtung des Gebäudes Zuschüsse in Höhe

von je 200.000 € zur Verfügung. Große Beiträge stellten auch das Landesamt für Denkmalpflege (100.000 €), die Deutsche Stiftung Denkmalschutz

(85.000 €), der Förderverein Landsynagoge Heubach (65.000 €), die

Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck (50.000 €), die Gemeinde Kalbach (65.000

€), die Stiftung Sparkasse Fulda (100.000 €) und der Kreisausschuss Fulda

(5.000 €) zur Verfügung. Seit der Fertigstellung des Gebäudes

in Frühjahr 2006 wird die ehemalige Synagoge Heubach als kulturelle

Begegnungsstätte verwendet.

Adresse/Standort der Synagoge: Friedenstr. 9

Kontaktmöglichkeit zum Förderverein: Förderverein Landsynagoge

Heubach e.V. c/o Johanna Rau, E-Mail

Fotos / Pläne

(Quelle der Fotos von 1985/1990 und der Rekonstruktionszeichnungen: Altaras

1988/1994 und aus dem Archiv des Fördervereins Landsynagoge Heubach e.V.)

Haus der Betsaales

ab 1836 |

|

|

In dem gegenüber

der späteren Synagoge gelegenen ehemaligen jüdischen Wohnhaus

(auf Foto

linker Gebäudeteil) befand sich seit 1836 der Betsaal der Gemeinde |

| |

|

Das Synagogengebäude

zwischen 1937 und 2005

|

|

|

| |

Foto aus der Zeit der

ehemaligen Synagoge

als Rathaus (Förderverein) |

Westliche Trauseite und

Nordgiebel

(1985, Altaras) |

| |

|

|

|

|

|

Östliche Traufseite des

ehemaligen Synagogengebäudes (1985/90)

(Altaras) |

Das Gebäude vor Beginn der

Restaurierung (Förderverein) |

| |

|

| Rekonstruktionen

der Grundrisse |

|

|

|

|

Obergeschoss mit Frauenempore

und Lehrerwohnung |

Erdgeschoss mit Betsaal der

Männer,

Schulraum und Teil der Lehrerwohnung |

Untergeschoss und Grundriss des

rituellen

Bades im Untergeschoss der Synagoge:

1 Tauchbecken, 2 Kessel zur

Aufbereitung

zusätzlichen Wassers, 4 Brunnen,

5 Holzröhrenleitung von

einem Brunnen

am Heubach, 6 Pumpe |

| |

|

| |

|

| |

|

|

Die ehemalige Synagoge nach

der Renovierung

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 31.5.2007) |

|

|

|

|

| Blick auf die

ehemalige Synagoge von Westen |

Die bei der Restaurierung

wiederhergestellten

hohen Seitenfenster des Betsaals |

| |

| |

|

|

|

|

Eingangstüren (links zur

Lehrerwohnung /

Schule / Frauenempore; rechts zum

Betsaal der Männer |

Blick von der Frauenempore in

den Betsaal.

Zwischen den hohen Fenstern befand

sich der Toraschrein |

Bemalung oberhalb des

ehemaligen Toraschreines |

| |

| |

|

|

|

|

|

Im Bereich des Toraschreines

hebräisch

und deutsch: "Erkenne, vor wem Du stehst"

|

Frauenempore |

Blick in den Betsaal zur

Empore; vorne ein

Lesepult mit einem Memorbuch für die

früheren

jüdischen Einwohner Heubachs |

| |

| |

|

|

|

|

|

| Der Sternenhimmel |

Bemalungen der Decke und der

Wände

aus unterschiedlichen Zeiten |

Der ehemalige Schulraum |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

| Das rituelle Bad

mit dem Tauchbecken |

Ein Raum der ehemaligen

Lehrerwohnung |

| |

|

| |

|

|

| |

Beim Synagogengebäude:

ehemalige

jüdische Wohnhäuser |

|

| |

|

|

Das

Synagogengebäude im April 2018

(Fotos in hoher Auflösung;

erstellt am 3.4.2018 von J. Hahn) |

|

|

| |

Blick von

Westen auf das Synagogengebäude |

Blick von

Osten |

| |

|

|

|

|

|

| Der

Eingangsbereich |

Links Eingangstür

|

Hinweistafeln am

Eingang |

Erinnerungsarbeit vor Ort - einzelne Berichte

2007:

Denkmalpreis für Heubach.

Wirtschaftsminister Corts zeichnet Förderverein der Landsynagoge aus -

Pressemitteilung.

Der Förderverein Landsynagoge Heubach ist für die Erhaltung und

Umgestaltung der ehemaligen Synagoge in dem Kalbacher Ortsteil mit dem

Hessischen Denkmalschutzpreis 2007 ausgezeichnet worden. Das Engagement

des Vereins wird nicht mit einem Geldpreis belohnt, sondern ist "nur" mit

der Anerkennung nebst einer Urkunde verbunden. Das tut der Freude in

Kalbach keinen Abbruch: "Wir haben ja das Geld schon vorher als Förderung

bekommen", sagt Pfarrerin Johanna Rau, die Vorsitzende des Fördervereins,

nach der Rückkehr aus Rüdesheim. Dort hatte der Hessische Minister für

Wissenschaft und Kunst, Udo Corts (CDU), gestern die insgesamt zehn

Preisträger aus ganz Hessen vorgestellt.

Die

Auszeichnung, so Corts, würdige denkmalpflegerische Leistungen, "die über

das denkmalschutzrechtlich Gebotene hinausgehen und überregionale

Bedeutung beanspruchen können."

Das Gebäude stand jahrelang leer

Der

Heubacher Förderverein war mit einer kleinen Delegation nach Rüdesheim

gefahren, der sich neben aktuellen und früheren Vorstandsmitgliedern auch

der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Stefan Burkard, sowie der frühere Bürgermeister

Kalbachs, Karl-Heinz Kaib, angeschlossen hatten.

Die

1843 gebaute ehemalige Synagoge in Heubach, die in den 30er Jahren des

vergangenen Jahrhunderts von der jüdischen Gemeinde verkauft worden war,

diente danach bis zur Gebietsreform als Rathaus Heubachs. Das Gebäude

stand jahrelang leer, bevor es von 2003 bis 2006 saniert wurde, um darin

eine kulturelle Begegnungsstätte einzurichten. An dem Projekt habe sich

der Förderverein der Landsynagoge Heubach mit seiner Vorsitzenden,

Johanna Rau, mit beispielhaftem Engagement beteiligt", begründet Corts

die Auszeichnung.

Das

Bauwerk war für insgesamt 740.000 Euro restauriert worden. "Die

Verleihung des Denkmalschutzpreises unterstreicht, welche Bedeutung dieses

Projekt überregional hat", unterstreicht Kalbachs Bürgermeister Dag

Wehner (CDU). "Ohne das umfassende Engagement des von Rau geführten

Vereins wäre das Haus möglicherweise abgerissen worden", sagt Wehner.

Der

Verein freue sich über die Auszeichnung. Die Feier habe auch ein

Zusammentreffen mit vielen Wegbegleitern und Förderern des Projekts ermöglicht.

Das habe gezeigt, wie viele Menschen und Institutionen an der Erhaltung

der Heubacher Synagoge beteiligt seien, bilanziert Rau.

Jetzt

schaut der Verein nach vorne: Weil der diesjährigen "Tag des offenen

Denkmals" unter dem Motto "Historische Sakralbauten" steht, freuen sich

die Heubacher am 9. September auf viele Besucher.

|

| |

2008:

Internationale Ehrung für hessische Pfarrerin Internationale Ehrung für hessische Pfarrerin

Die kurhessen-waldeckische Pfarrerin Johanna Rau wurde mit dem

"Obermayer German Jewish History Award" ausgezeichnet.

F u l d a (idea) – Die kurhessen-waldeckische Pfarrerin Johanna Rau (Oberkalbach bei Fulda) hat die Landsynagoge in Kalbach-Heubach vor dem Verfall bewahrt. Dafür erhielt sie eine hohe internationale Auszeichnung - den

"Obermayer German Jewish History Award" (Obermeyer-Preis für Deutsch-Jüdische Geschichte).

Die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit dem Jahr 2000 an Deutsche vergeben, die sich um die jüdische Geschichte und Kultur besonders verdient gemacht haben. Der Preis wurde von dem US-amerikanischen Unternehmer Arthur Obermayer (West Newton bei Boston) gestiftet, dessen Vorfahren aus Creglingen/Tauber stammen. Der Jury gehört auch der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Walter Momper (SPD), an. Die Preisträger müssen von Jüdinnen und Juden vorgeschlagen werden, die außerhalb Deutschlands leben. Als Vorsitzende eines Fördervereins hat sich die 43-jährige Theologin für die Rettung der Synagoge engagiert. Das Preisgeld kommt der Arbeit zugute, sagte sie gegenüber

ideaHessen. Das Haus war von 2000 bis 2004 für 780.000 Euro denkmalgerecht saniert und zu einer kulturellen Begegnungsstätte umgebaut worden. Das Geld war von der öffentlichen Hand, der kurhessen-waldeckischen Kirche und Privatspendern zur Verfügung gestellt worden. 2006 hatte das Projekt den Hessischen Denkmalschutzpreis erhalten. Auch die Kirchengemeinde nutzt die ehemalige Synagoge für Veranstaltungen. Bereits während ihres Studiums hatte sich die Theologin in den jüdisch-christlichen Dialog eingebracht und auch ein Jahr in Jerusalem verbracht.

"Das Christentum ist ohne das Judentum nicht zu denken. Den größten Teil unserer Bibel, das Alte Testament, haben wir mit den Juden

gemeinsam", sagte sie zu ihrer Motivation. Seit 1998 teilt sie sich mit ihrem Ehemann, Pfarrer Hubertus

Marpe, die Pfarrstelle Oberkalbach.

Quelle: Idea vom 15. Februar 2008. Artikel |

| |

| Veranstaltungen in der

ehemaligen Synagoge in Heubach 2009 I |

Artikel in der "Fuldaer Zeitung" (Artikel)

vom 15. Januar 2009:

KALBACH-HEUBACH "Was ist das größte Gebot?" – dieser Frage geht der Förderverein Landsynagoge Heubach bei einer Veranstaltungsreihe nach, in der eine Jüdin, ein Christ, eine Muslimin und ein Bahai zu dieser Thematik Stellung nehmen.

"Wir haben diesen Fragenkreis gewählt, weil die ehemalige Heubacher Synagoge ja als ein Ort der Begegnung und des Austauschs genutzt werden

soll", erläutert die Vorsitzende des Fördervereins, Pfarrerin Johanna Rau (Heubach/Bad Wildungen). Die Auseinandersetzung mit dem

"größten Gebot" der monotheistischen Religionen findet an vier Abenden im Juni und Juli

statt.

Wie Rau weiter erläuterte, wird sich eine weitere Veranstaltungsreihe im Mai mit dem biblischen Buch der Psalmen befassen. An vier Abenden wird der aus Heubach stammende evangelische Pfarrer Karl-Josef Gruber

("Koarbalze Karl"), der zurzeit am Marburger Bibelseminar "Auslegung des Alten

Testaments" unterrichtet, in die Gedankenwelt der Psalmen einführen. Den Auftakt des Veranstaltungsprogramms für 2009 bildet ein Vortrag, in dem der Germanist und Historiker Dr. Christoph Münz am kommenden Samstag, 17. Januar, zum Thema

"Im Schatten von Auschwitz – Jüdische und christliche Theologie im Angesicht des

Holocaust" spricht. Der Abend versteht sich auch als Beitrag zum Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Dieser Tag wird in Deutschland seit 1996 als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen.

Musikalischer Abend. Am Sonntag, 25. Januar, wird unter dem Motto: "Mir lejbn ejbik – wir leben

ewig!" ein musikalischer Abend geboten. Ab 19.30 Uhr gestalten Linde Weiland, die ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Fulda, und die Sänger des Freundeskreises

"Jediduth" (Freundschaft) die Veranstaltung mit Legenden, Anekdoten und Liedern.

Für den Sonntag, 8. März, ist ein entwicklungspolitischer Abend geplant, in dem die Eheleute Carmen Kugele und Werner Köhler (Oberkalbach) am Beispiel ihres Einsatzes in Laos über die Arbeit des Deutschen Entwicklungsdienstes berichten. Zudem stellen sie das für Jugendliche gedachte Programm

"Weltwärts" vor. Das Klarinettenensemble Windstärke 12 aus Bad Orb wird am Samstag, 2. Mai, konzertieren.

Alle Veranstaltungen finden in der Begegnungsstätte Ehemalige Landsynagoge Heubach (Friedensstraße 9, Kalbach-Heubach) statt; der Eintritt ist frei; es wird um eine Spende gebeten.

Zudem sind Führungen durch das denkmalgeschützte Gebäude möglich. Terminvereinbarungen sind per E-Mail über

info@synagoge-heubach.de

oder telefonisch unter (06 61) 40 23 82 möglich. Auf der Homepage sind auch Details zu den Veranstaltungen zu finden. |

| |

|

August 2015:

Erster jüdischer Gottesdienst nach etwa 80 Jahren in der Synagoge

|

Artikel von in der "Main-Post" vom 30.

August 2015: "Heubach. Nach 80 Jahren erstmals wieder jüdischer

Gottesdienst in der Synagoge

Erstmals seit rund acht Jahrzehnten hat in Heubachs ehemaliger Synagoge

wieder ein jüdischer Gottesdienst stattgefunden. Der Egalitäre Minjan, eine

liberale Gruppierung innerhalb der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main, war

zu der Feier nach Heubach gekommen.

Die Idee dazu war konkret geworden, nachdem die Rabbinerin des Egalitären

Minjans, Dr. Elisa Klapheck, im vergangenen Jahr bei einem Vortrag Gast des

Fördervereins der Landsynagoge unter Vorsitz von Hartmut Zimmermann

war.Gemeinsam mit der Gemeindegruppe gestalteten Rabbinerin Klapheck und

Kantor Daniel Kempin die Feier. Sie war geprägt von dem besonderen Anliegen

dieses Datums, denn sie fand nach dem jüdischen Kalender am Tag Tischa beAw,

dem 9. Tag des Monats Aw statt, der für jüdische Menschen mit besonderem

Gedenken verknüpft ist. An diesem Tag, so berichtet die Überlieferung,

ereigneten sich mehrere dramatische, schlimme Ereignisse der jüdischen

Geschichte: Sowohl die Zerstörung des ersten Tempels in Jerusalem durch

Nebukadnezar als auch die des zweiten Tempels durch die Römer fielen auf

dieses Datum, erläuterte Klapheck. Die ernste Tradition dieses Feiertages

biete daher auch einen Bezug, einen Ort wie die frühere Synagoge der

Heubacher Gemeinde zu besuchen an jüdisches Leben anzuknüpfen.

Erinnern bringt Stärke. Mit den auf Hebräisch angestimmten Versen

'Hüter Israels, behüte den Rest Israels, damit Israel nicht untergehe'

eröffnete Kantor Kempin die Feier. Danach las die Gottesdienstgemeinde, zu

der auch einige Mitglieder des Fördervereins gehörten, Vers um Vers

wechselnd, den Beginn des 137. Psalms. Die Rabbinerin richtete dabei das

Augenmerk besonders auf den Vers 'Sollte ich dich vergessen, Jerusalem, so

versage meine Rechte.' Dieser Satz sei eine Aufforderung sich zu erinnern,

das Schreckliche nicht auszublenden. Denn aus dem Gedenken erwachse Kraft

und Stärke, wohingegen Verdrängen und Ausblenden eine Schwächung zur Folge

habe. Wie zuvor den Psalm, so las die Gemeinde im Wechsel später auch das

dritte, mittlere Kapitel aus den Klageliedern Jeremias, in denen der Prophet

die Lage Israels im babylonischen Exil schildert. Danach stimmte der Kantor

das Kaddisch an. Am Ende stand nochmals der 137. Psalm - mit Kempins

klangvoller Stimme erklang 'By The Rivers Of Babylon' mit der

hitparaden-vertrauten Melodie, mit der Boney M. das Lied einst weltbekannt

gemacht hatten.

Tradition wird lebendig. 'Vielleicht ist es unsere Pflicht, als

Egalitärer Minjan immer wieder einmal solche Orte zu besuchen und

Gottesdienst zu feiern', fasste Rabbinerin Klapheck ihre Eindrücke zusammen.

Es sei eine Chance, an Stätten mit jüdischer Vergangenheit und Tradition zu

gehen, die heute ohne Juden seien und dort jüdisches Leben wieder lebendig

werden zu lassen."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 364-365. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 33-34. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 40-41. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1996 S. 23-24. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 436-437. |

| Hans Hermann Reck: Die ehemalige Landsynagoge zu

Heubach. Bauforschung an einem Kulturdenkmal des mittleren 19. Jahrhunderts.

Artikel in: Denkmalpflege & Kulturgeschichte Nr. 4. 2005. S. 16-22. |

| Johanna Rau: Geschichte der jüdischen Gemeinde

Heubach. Online

zugänglich. |

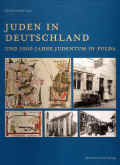

|  Juden in Deutschland und 1000 Jahre Judentum in Fulda.

Juden in Deutschland und 1000 Jahre Judentum in Fulda.

hrsg. von Michael Imhof. Zukunft Bildung Region Fulda e. V.

Erschienen im Michael Imhof Verlag

Petersberg 2011.

24 x 30 cm, 440 Seiten, 700 S/W und 200 Farbabbildungen, Hardcover. ISBN 978-3-86568-673-2

(D) 44,00 € CHF 62,90 (A) 45,25 €

Zu Heubach Beitrag von Johanna Rau S. 325-333. |

Hinweis auf familiengeschichtliches Werk

Nathan M. Reiss

Some Jewish Families

of Hesse and Galicia

Second edition 2005

http://mysite.verizon.net/vzeskyb6/ |

|

|

| |

In diesem Werk

eine Darstellung zur Geschichte der jüdischen Familien Goldschmidt, Hess

und Levi-Kann in Heubach, Sterbfritz,

Uttrichshausen und Züntersbach ("The

GOLDSCHMIDT, HESS and LEVI-KANN Families of Heubach, Sterbfritz,

Uttrichshausen, and Züntersbach" S. 143-170) (

Nachkommen bis um 2000) mit zahlreichen Abbildungen

u.a.m. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Heubach an

der Rhoen Hesse-Nassau. The community opened a synagogue in 1835

and grew to 97 (13 % of the total in 1861). Having shrunk to 31 in 1933, it

disbanded and no Jews remained after 1938.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|