|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht über die

Synagogen im Kreis Fulda

Uttrichshausen (Gemeinde

Kalbach, Kreis Fulda )

Jüdische Geschichte / Synagoge

(erstellt unter Mitarbeit von Michael Mott, Fulda)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Uttrichshausen bestand eine kleine jüdische Gemeinde

bis zum Anfang des 20.

Jahrhunderts. 1913 wurde sie aufgelöst.

Bereits im 17./18. Jahrhundert lebten Juden am Ort. Erstmals werden in

der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1633/1641) anlässlich von

Erbstreitigkeiten zwischen dem Grafen von Hanau und dem Hochstift Fulda Juden am

Ort erwähnt. Nach 1720

verzog von Uttrichshausen nach Brückenau

Isaak Sißel, um sich dort als einer der ersten nach der Ausweisung der Juden 1671

aus dem Hochstift Fulda niederzulassen. Vielleicht waren bereits seine

Vorfahren im Hochstift Fulda oder in Brückenau ansässig

gewesen. 1734 kaufte der "Jud mosch" ein Haus vom "Süssel Jud" in

Uttrichshausen. Aus dem 18. Jahrhundert liegen zahlreiche weitere Erwähnungen

jüdischer Einwohner am Ort vor.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1818 sieben jüdische Familien (genannt werden vier Familien Katz

und je eine Familie Goldstein, Goldschmidt und Levi), 1835 68 jüdische

Einwohner (von insgesamt 853 Einwohnern), 1840 70 (von insgesamt 1006

Einwohnern), 1861 61, 1875 59, 1885 acht jüdische Häuser mit zehn Familien, 1893

34 jüdische Einwohner (in sieben Familien), 1894 37 (in acht Familien), 1896 35

(in acht Familien), 1897 39 (in acht Familien), 1898 40 (in acht Haushaltungen),

1899 48 (in neun Haushaltungen), 1901 45 (in acht Haushaltungen), 1903 46 (in

neun Haushaltungen; von insgesamt 800 Einwohnern; 1905 35.

An Einrichtungen bestanden eine kleine Synagoge und ein Schulraum für

den Unterricht der Kinder. Ein eigener Lehrer war wahrscheinlich zu keiner

Zeit vorhanden. 1879 wurde gemeinsam mit Heubach

ein Lehrer angestellt, der seinen Wohnort in Heubach hatte (siehe Ausschreibung

der Stelle unten). Das "Statistische Jahrbuch des Deutsch-Israelitischen

Gemeindebundes" von 1887 notiert dann auch (S. 14; ebenso 1889 S. 28), dass der

Religionsunterricht der jüdischen Kinder in Uttrichshausen durch Lehrer David

Albrecht von Heubach erteilt wurde. 1892

waren es sieben jüdische Kinder in Uttrichshausen, die inzwischen durch Lehrer

Jakob Rothschild aus Heubach unterrichtet

wurden (1894/1898 sechs Kinder,1899 acht Kinder, weiterhin durch Jakob

Rothschild unterrichtet).

Die Toten der jüdischen Gemeinde wurden in Altengronau

beigesetzt. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk

Hanau. Die

Beziehungen zwischen Heubach und Uttrichshausen waren allerdings nicht so eng,

da es beispielsweise kaum eheliche Beziehungen zwischen den beiden Orten gegeben

hat, wie Johanna Rau in der "Geschichte der jüdischen Gemeinde

Heubach" hervorhebt.

Als Gemeindevorsteher wird um 1892/1903 genannt: S. Sondheimer.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind mehrere jüdische Familien von

Uttrichshausen verzogen (nach Fulda, Neuhof und

Flieden). Im Jahr der Auflösung der Gemeinde

1913, als noch 23 Personen der Gemeinde angehörten, war Vorsteher der

Gemeinde Samuel Goldmeier (dies nach der Angaben des "Handbuches der jüdischen

Gemeindeverwaltung" von

1924/25).

Die meisten jüdischen Einwohner haben wohl noch in den 1920er-Jahren

Uttrichshausen verlassen. In der NS-Zeit konnten mehrere der jüdischen Einwohner

in die USA, nach England oder nach Palästina/Israel emigrieren.

Von den in Uttrichshausen geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Flora Bähr geb. Katz

(1894), Louis (Lazarus) Goldmeier (1874), Nathan Goldmeier (1879), Frieda

Gottlieb geb. Sondheimer (1883), Frieda Heß geb. Katz (1903), Benny Katz

(1892), Lina Katz (1900), Max Katz (1895), Paula Katz (1898), Sara Kaufmann geb.

Katz (1888), Selma Rosenthal (1889), Hannchen Strauß geb. Katz (1896), Paula

Wahlhaus geb. Goldmeier (1897).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Hinweis auf einen Bericht zur

Auflösung der Gemeinde (1913)

Anmerkung: Jahrgang 1913 der Zeitschrift "Der Israelit" ist online leider

nicht zugänglich, daher konnte der Artikel in compactmemory

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/nav/index/title/ nicht eingesehen

werden.

Aus

den "Mitteilung des Gesamtarchivs der Deutschen Juden" 1914 S. 186: Hinweis

auf "Uttrichshausen... Bericht über die Auflösung der Gemeinde (Der

Israelit LIV nr. 38 S. 9)." Aus

den "Mitteilung des Gesamtarchivs der Deutschen Juden" 1914 S. 186: Hinweis

auf "Uttrichshausen... Bericht über die Auflösung der Gemeinde (Der

Israelit LIV nr. 38 S. 9)." |

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet

1879 - gemeinsam mit Heubach

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1879: "Bekanntmachung. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1879: "Bekanntmachung.

Die israelitische Religionslehrerstelle zu Heubach und Uttrichshausen

ist erledigt. Der Wohnsitz des Lehrers ist in Heubach

und hat derselbe wöchentlich zweimal in dem 1/2 Stunde entfernten Uttrichshausen

Religionsunterricht zu erteilen. Bewerber im dieser Stelle wollen ihre

Meldungsgesuche mit der erforderlichen Zeugnissen versehen, binnen drei

Wochen bei unterzeichneter Stelle einreichen. Gehalt 600 Mark nebst freier

Wohnung und 1 1/2 Klafter Holz jährlich und ansehnlichen

Nebeneinkünften.

Hanau, den 4. September 1879. Königliches israelitisches Vorsteheramt. Hamburger." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Zum Tod des aus Uttrichshausen stammenden langjährigen Gemeindevorstehers

in Neuhof David Sondheimer (1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember 1928: "Neuhof

bei Fulda, 1. Dezember (1928). Einen schweren, unersetzlichen Verlust

hat unsere kleine Gemeinde erlitten. Unser Gemeindeoberhaupt, unser

langjähriger Führer Sondheimer ist nicht mehr. Am verflossenen

Donnerstag unternahm der noch im besten Mannesalter, allerdings schon

länger leidende Mann, eine Geschäftsreise nach seinem Geburtsorte Uttrichshausen.

Ahnungslos und wohlgemut betrat er die nächste Bahnstation Kerzell, um

nach vollbrachtem Tagewerk wieder zu seiner Familie heimzukehren. Da

ereilte ihn jäh der Tod. Was Herr Sondheimer für unsere Gemeinde

bedeutete, wird man erst mit der Zeit wahrnehmen. Er war es, der nach dem

frühen Ableben des allverehrten Lehrers Kaufmann Rothschild - das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen - mit Umsicht und Geschick die

Leitung der führerlosen Gemeinde in die Hand nahm und auf Weitererhaltung

der religiösen Bräuche und Satzungen bedacht war. Trotz schwerster

Kämpfe ließ er sich niemals bereden, von dem geraden Weg der Pflicht

abzugehen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember 1928: "Neuhof

bei Fulda, 1. Dezember (1928). Einen schweren, unersetzlichen Verlust

hat unsere kleine Gemeinde erlitten. Unser Gemeindeoberhaupt, unser

langjähriger Führer Sondheimer ist nicht mehr. Am verflossenen

Donnerstag unternahm der noch im besten Mannesalter, allerdings schon

länger leidende Mann, eine Geschäftsreise nach seinem Geburtsorte Uttrichshausen.

Ahnungslos und wohlgemut betrat er die nächste Bahnstation Kerzell, um

nach vollbrachtem Tagewerk wieder zu seiner Familie heimzukehren. Da

ereilte ihn jäh der Tod. Was Herr Sondheimer für unsere Gemeinde

bedeutete, wird man erst mit der Zeit wahrnehmen. Er war es, der nach dem

frühen Ableben des allverehrten Lehrers Kaufmann Rothschild - das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen - mit Umsicht und Geschick die

Leitung der führerlosen Gemeinde in die Hand nahm und auf Weitererhaltung

der religiösen Bräuche und Satzungen bedacht war. Trotz schwerster

Kämpfe ließ er sich niemals bereden, von dem geraden Weg der Pflicht

abzugehen.

Um den plötzlich Verstorbenen klagt eine liebende Gattin nebst vier noch

unversorgten Kindern. Welch großer Beliebtheit sich der so jäh

Dahingeschiedene allenthalben erfreute, das konnte man aus dem

Leichenbegängnis erkennen.

Von nah und fern hatten sich zahlreiche Freunde und Verehrer des

Dahingeschiedenen eingefunden, um dem treuen Freunde die letzte Ehre zu

erweisen.

Die Beteiligung seitens der Gemeinde, auch der christlichen Bevölkerung

war eine allgemeine. 'Ein Mensch gleich in seinem Leben der strahlenden am

Horizont auf- und niedergehenden Sonne'. Das war der Text der Trauerrede

des Lehrers Weinberg in Flieden, worin er der andächtig lauschenden

Trauergemeinde den Lebensgang und das segensreiche Wirken des

Heimgegangenen schilderte.

Im Auftrage des Herrn Provinzialrabbiners Dr. Cahn in

Fulda dankte der

Herr Kreisvorsteher Dr. Herz, Fulda dem dahingeschiedenen treuen

Mitarbeiter für die der Gemeinde und der Jüdischkeit geleistete

Mitarbeit. Seine Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

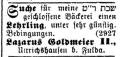

Anzeige der Bäckerei Lazarus

Goldmeier II. (1898)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1898: "Suche für meine

Schabbat und Feiertag geschlossene Bäckerei einen Lehrling,

unter sehr günstigen Bedingungen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1898: "Suche für meine

Schabbat und Feiertag geschlossene Bäckerei einen Lehrling,

unter sehr günstigen Bedingungen.

Lazarus Goldmeier II., Uttrichshausen bei Fulda." |

Anzeige der Metzgerei Meier Katz

(1900)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. September 1900:

"In meiner Sabbat und Festtagen streng geschlossenen Metzgerei, kann ein

starker Junge braver Eltern unter günstigen Bedingungen in

die Lehre treten.

Meier Katz, Uttrichshausen, Station Neuhof, Reg.-Bezirk Kassel." |

Zur Geschichte der Synagoge

1813 erwarben die jüdischen Familien im Bereich der alten Wasserburg das Haus

Nr. 87 und richteten darin eine Synagoge ein. Bis in die Zeit vor dem Ersten

Weltkrieg wurden Gottesdienste abgehalten.

Nach Auflösung der jüdischen Gemeinde und der Synagoge 1913 kamen der

Tora-Schrank und eine Tora-Rolle an das "Gumpertz'sche Siechenhaus" nach

Frankfurt am Main (Röderbergweg 62-64); zur Geschichte dieser Einrichtung:

https://www.juedische-pflegegeschichte.de/gumpertzsches-siechenhaus-1888-1941-juedische-pflege-fuer-die-aermsten-der-armen-im-frankfurter-ostend/.

Eine Torarolle und ein Tora-Schrank

aus der Synagoge in Uttrichshausen kommen nach Frankfurt (1913)

Mitteilung

im "Rechenschaftsbericht des Vereins 'Gumpertz'sches Siechenhaus' und der

'Minka von Goldschmidt-Rothschild-Stiftung" (Frankfurt) 1913 S. 25: "Für

die Anstalts-Synagoge wurden gestiftet: ... Mitteilung

im "Rechenschaftsbericht des Vereins 'Gumpertz'sches Siechenhaus' und der

'Minka von Goldschmidt-Rothschild-Stiftung" (Frankfurt) 1913 S. 25: "Für

die Anstalts-Synagoge wurden gestiftet: ...

Von der Israelitischen Gemeinde Uttrichshausen, durch Herrn Lehmann David,

eine Sefer Thora (Tora-Rolle) mit Mäntelchen (Tora-Umhüllung) und ein

Tora-Schrank." |

Das Gebäude der ehemaligen Synagoge in Uttrichshausen wurde zu

einem Wohnhaus umgebaut und blieb auch nach 1945 erhalten, bis es Anfang des

Jahres 2000 abgebrochen wurde.

Adresse der (abgebrochenen) Synagoge:

Talbrückenstraße 6.

Fotos

Es sind derzeit

noch keine

Fotos zur jüdischen Geschichte in Uttrichshausen vorhanden; über

Hinweise und Zusendungen

freut sich der Webmaster der "Alemannia

Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |

| |

|

|

Begräbnisse auf dem jüdischen Friedhof Altengronau - "Haus der Ewigkeit" auch

für Juden aus Uttrichshausen

(Beitrag von Michael Mott / Fulda im September 2021; mit Fotos von Michael Mott)

|

Die Bestattungen der jüdischen Mitbürger der

Synagogengemeinde des geschichtsträchtigen Rhönortes Uttrichshausen Gemeinde

Kalbach/Rhön im Süden des Landkreises Fulda, fanden auf dem

Israelitischen Bezirks-, Verbands- oder

Sammelfriedhof in Altengronau (heute: Gemeinde Sinntal im

Main-Kinzig-Kreis, Hessen) statt, der 1661/1662 (Akte von 1671) eingerichtet

worden war. Für den "Judentotenhof" gab es einen eigenen Vorsteher.

Malerisch über dem Tal der Schmalen Sinn auf dem Grauberg südöstlich,

traditionsgemäß außerhalb der Ortschaft, am Waldrand gelegen, diente er

mehreren Gemeinden als Begräbnisplatz, darunter auch aus dem benachbarten

Bayern. Auf diesem knapp 9.000 Quadratmeter großen eindrucksvollen

Bergfriedhof befinden sich 1.491 erfasste Grabstätten aus der Zeit zwischen

1691(1684?) und 1937. Er ist ein Besuch wert, und ist einer der schönsten

der rund 300 jüdischen Friedhöfe in Hessen; manche sagen, er vermittele ein

Gefühl der Ewigkeit.

Dieser israelitische Totenhof, dessen Grabsteine nicht wie üblich geostet,

sondern nach Süden ausgerichtet sind, ist für Juden ebenso bedeutsam wie

die Synagoge. Hier finden sich 59 Grabsteine (Mazewa), die aufgrund von

Grabsteininschriften oder schriftlichen Nachrichten, Uttrichshausen

zugeordnet werden können.

Der älteste Grabstein ist der von Jetle, Frau des Jonas ha-Levi,

Tochter des Rabbi Löb Unna seligen Angedenkens, die am 3. April 1700

verstorben war. Der jüngste Grabstein ist im jüngeren Friedhofsteil (seit

1875) zu finden und betrifft das Grab von Meier Goldmeier, Sohn des Simon

Goldmeier, geboren um 1841, verstorben am 27. Februar 1908.

Es sind natürlich mehr als 59 jüdische Personen von Uttrichshausen auf dem

Friedhof bestattet, auch eingedenk der Anzahl von jüdischen Mitbürgern, wie

beispielsweise in den Jahren 1835, wo bei 853 Einwohnern, 68 jüdischen

Glaubens waren oder 1885, wo das Dorf 811 Bewohner zählte, wovon 47 Juden

(23 männlich, 24 weiblich) waren, die in acht Wohnungen lebten (an Gebäuden

waren zehn jüdisch).

Familienangehörige wurden auch in Familiengräbern beigesetzt, dabei wurde

auf dem Grabstein, der erst nach einem Jahr nach dem Tode aufgestellt wird,

zumeist kein weiterer Hinweis angebracht; Kinder und Rabbiner und andere

geehrte Personen wurden in vielen Fällen an besonderen Plätzen begraben.

Manche Verstorbene begrub man jedoch ohne Grabstein auf einem besonderen

Gräberfeld, so ledige Personen und im Wochenbett verstorbene Frauen.

Besonders auffällig sind fehlende Grabsteine für die hohe Anzahl von

verstorbenen Kindern. Finanzielle Hintergründe dürften wohl auch eine Rolle

gespielt haben. Die Grabstellen dürfen nicht aufgelöst und neu vergeben

werden.

17-mal taucht der Name "Katz" auf, neun mal Goldmeier, vier mal Goldschmidt,

ebenfalls vier mal Goldstein und vier mal Löw.

Zwei jüdische Mitbürger aus Uttrichshausen, bei denen auch der Ort auf den

Grabsteinen genannt wird, sind auf anderen Friedhöfen bestattet worden,

einmal Löb Heß (1880) in Weyhers,

wohnhaft in Schmalnau (Arije, Sohn des

Benjamin Seew aus Uttrichshausen) sowie Jeanette Friedberger, geborene

Kahn (1884) in Hanau, Wohnort Hanau,

geboren in Uttrichshausen (Witwe Frau Scheinele, 74 Jahre, Ehefrau des

ehrbaren Baruch (Bernhard) Friedberger, Schneidermeister; Tochter von Isaac

Kahn und der Clara geb. Abraham).

Angemerkt sei noch, dass ein Moses Katz aus Uttrichshausen, als

Musketier im 2. Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 32, 1. Kompagnie, im

deutsch-französischen Krieg 1870/71 am 2. Dezember 1870 schwer verwundet und

am 7. Dezember im Lazarett von Poupry (Département Eure-et-Loir, Frankreich)

verstorben ist.

Auch Grabsteine erzählen Geschichte:

Manchen Grabsteinen kann man auch Informationen über die jüdische Gemeinde

entnehmen:

* Kind Naftali Moses (Mosche), gest. 23. Juni 1738, Sohn des Rabbi

Samuel (Schmuel), Uttrichshausen.

* Moses (Mosche), gest. 9. Dez. 1803 als "Greis". In der Inschrift

heißte es: "er liebte die Gemeinde und beschnitt die "Lieblinge" zu Ehren

des Schöpfers".

* Samuel (Schmuel) Katz, geb. etwa 1765, gest. hochbetagt am 24. Jan.

1851, Sohn des Moses Mosche) Kohen, wird in der Inschrift seines Grabsteines

als "Vorbeter" bezeichnet.

* Meier Goldschmidt (Me´ir ha-Levi), Thoraschreiber, geb. etwa 1778

gest. 26. Jan. 1844, Sohn des Bendit Goldschmit und der Ester geb. Meier aus

Lendsfelt; wird auf seinem Grabstein als Schreiber von Thorabüchern

bezeichnet, auf seinem Grabstein befindet sich die Darstellung einer

Levitenkanne.

* Simon (Schimon) Goldstein, Thoraschreiber, geb. etwa 1781 verst.

27. Mai 1845; wird auf seinem Grabstein als Studierer und Schreiber von

Thorabüchern bezeichnet.

* Moses (Mosche) Goldstein; Vorbeter ("An Neujahr und am

Versöhnungstag betete er am Vorbeterpult"), gest. 24. Jan. 1877, Sohn des

Simon Goldstein und der Beile Goldschmidt.

* Auf dem Grabstein des Säuglings Joseph Katz (1881), Sohn des

Metzgers Isaak (Jizchak) (Katz) ha-Kohen und der Fanni Rothschild geboren in

Groß-Umstadt, wird Uttrichshausen als "heilige Gemeinde" bezeichnet, das

gleiche auch bei ihrem 2 ½ jährigen Sohn Leobold (Löw), gest. 1884.

*Auf einer ganzen Reihe von Grabsteinen finden sich Darstellungen von

"segnenden Händen". Sie sagen dem Betrachter, dass hier ein Angehöriger

des Priesterstammes der Kohen ruht. Die Kohanimfamilie in Uttrichshausen

nahm den Namen Katz an. Der Krug oder das Kännchen oder der Becher

sind das Zeichen für die niedere Priesterkaste der Leviten. Ihr Ahnherr ist

Levi, einer der zwölf Söhne Jakobs. Die levitische Familie in Uttrichshausen

hieß Goldschmidt.

Nachfolgende die Liste von Grabdenkmälern auf denen Darstellungen von

"segnenden" Priesterhänden" zu finden sind (männliche Personen), dabei

sei angemerkt, dass dies nur diejenigen sind, bei denen sich das Oberteil

des Grabsteines erhalten hat. Die Grabnummern beziehen sich auf die Aufnahme

und kartographierte Karte der Grabsteine:

1) Grab Nr. 69 Löw K"tz aus Uttrichshausen, gest. 27.11.1796

2) Grab Nr. 565 Izik, Sohn des J. Katz, aus Uttrichshausen, gest.

4.3.1846 [Isaak Katz, 73 Jahre]

3) Grab Nr. 867 Jizchak, Sohn des Schmuel ha-Kohen, aus

Uttrichshausen, gest. 6.4.1870 [Isaak Katz, Sohn des Samuel Katz und der

Jend geb. Goldstein, Witwer, 75 Jahre]

4) Grab Nr. 974 Löw, Sohn des Isaak ha-Kohen, ein Kind, aus

Uttrichshausen, gest. 23.11.1884 [Leobold Katz, Sohn des Isaak Katz und der

Fanni geb. Rothschild, aus Groß-Umstadt, 2 1/2 Jahre]

5) Grab Nr. 988 Jehuda, Sohn des Me'ir ha-Kohen, aus Uttrichshausen,

gest. 2.11.1890, 7 Jahre [Leobold Katz, Sohn des Maier Katz und der

Karoliena geb. Goldschmidt von Heubach, 8 Jahre]

6) Grab Nr. 638 Mosche, Sohn des Jehuda Katz, aus Uttrichshausen,

gest. 5.8.1844 [Moses Katz, 63 Jahre]

7) Grab Nr. 840 Nathan, Sohn des Schmuel K"tz, aus Uttrichshausen,

gest. 27.1.1868 [Nathan Katz, Mann der Fanni Lefi, 62 Jahre]

8) Grab Nr. 962 Anschel, Sohn des Isaak ha-Kohen, ein Junge, aus

Uttrichshausen, gest. 5.2.1881

9) Grab Nr. 1172 Jechiel, Sohn des Mosche ha-Kohen, aus

Uttrichshausen, gest. 30.1.1895

10) Grab Nr. 992 Scholem, Sohn des Isaak ha-Kohen, ein Kind, aus

Uttrichshausen, gest. 5.3.1891

Anm.: Die Angaben in eckigen Klammern aus den Sterberegistern

Uttrichshausen.

Im Judentum werden die Toten möglichst schon an ihrem Sterbetag, spätestens

am nächsten Tag, bestattet, denn erst dann kann die Seele den Körper nach

jüdischem Glauben verlassen. Die Juden von Uttrichshausen hatten ihre Toten

über eine Strecke von etwa 25 Kilometern bis zum Friedhof in Altengronau zu

transportieren. Dabei ging es über Berg und Tal; wie mühsam und strapaziös

dies war, kann man heute nur erahnen, dabei durfte noch nicht einmal eine

einzige Ruhepause eingelegt werden, wie dem Berichterstatter von Nachkommen

Uttrichshäuser Juden berichtet wurde. Nach den Einträgen in den

Sterberegistern kam es aber auch vor, dass die Bestattung erst zwei Tage

nach dem Ableben erfolgte. Wegen der Möglichkeit des Scheintods ist seit dem

19. Jahrhundert eine Frist von 48 Stunden bis zur Beisetzung vorgeschrieben,

seitdem gilt "weltliches Gesetz vor der Religion".

Hauptquellen: - Jüdische Grabstätten:

https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/juf/id/5522

- Familienregister aus Uttrichshausen: siehe die unten angegebenen

Quellen. |

|

Der

Israelitischen Verbands- oder Sammelfriedhof in Altengronau Gemeinde Sinntal

im Main-Kinzig-Kreis (Hessen) wurde 1661/1662 eingerichtet. Zu den jüdischen

Gemeinden die hier ihre Toten bestatteten gehörte auch Uttrichshausen. Hier

die Eingangspforte zum Friedhof mit seinen 1.491 erfassten Grabstätten und

das 1856 wiedererrichtete Taharahaus, das einen Stein für die rituelle

Leichenwaschung, sowie einen Raum der Chewra Kadischa

(Beerdigungsbrüderschaft) beherbergt. Der

Israelitischen Verbands- oder Sammelfriedhof in Altengronau Gemeinde Sinntal

im Main-Kinzig-Kreis (Hessen) wurde 1661/1662 eingerichtet. Zu den jüdischen

Gemeinden die hier ihre Toten bestatteten gehörte auch Uttrichshausen. Hier

die Eingangspforte zum Friedhof mit seinen 1.491 erfassten Grabstätten und

das 1856 wiedererrichtete Taharahaus, das einen Stein für die rituelle

Leichenwaschung, sowie einen Raum der Chewra Kadischa

(Beerdigungsbrüderschaft) beherbergt. |

links Grabstein Grab Nr. 638: Mosche, Sohn des Jehuda Katz, aus

Uttrichshausen, Viehhändler, gest. 5. August 1844 [Moses Katz, 63 Jahre],

bestattet am 7. August (geb. etwa 1781). |

| |

|

|

|

|

|

Grabstein Grab Nr.

840: Nathan, Sohn des Schmuel K"tz, aus Uttrichshausen, gest. 27. Januar

1868, 62 Jahre, bestattet 29. Januar (geb. etwa 1806). Nathan Katz

(Schumacher) war verheiratet mit Fanni Lefi (Levy). Katz wird in den

Standesregistern gelegentlich unter Bemerkungen, von fremder Hand

eingetragen, auch als Musikant bezeichnet.

Ungewöhnliche Darstellungen: auf Vorderseite: segnende Priesterhände, Schale

und Levitenkanne, an den Seitenrändern Rundsäulen; auf der Rückseite: oben

drei nicht sicher zu deutende Objekte, in der Mitte möglicherweise eine

Sanduhr (Stundenglas), die beiden äußeren eventuell Zangen.

Inschrift Vorderseite (Übersetzung der hebräischen Inschrift):

Hier ruht

[einer, der] "rechtschaffen wandelte und Recht tat"1,

mit ganzem Herzen diente er seinem Schöpfer

und war friedliebend bis zu seinem Tod.

"Er war reinen Herzens und hatte unschuldige Hände"2

Mit einem reinen Herzen und mit unschuldigen Händen ging er hin-

auf in den Himmel: Nathan, Sohn des Samuel Katz,

Uttrichshausen. Gestorben am Montag, den 3.

Schewat, und begraben am Dienstag [5]628 n.d.k.Z.

Seine Seele sei eingebunden im Bunde des Lebens.

1) Ps. 15, 2 2) Ps. 24, 4. |

|

|

|

|

|

Michael Berney aus Kfar

Jedidia/Israel (1908 - 1991), dessen Mutter Frida Katz aus Uttrichshausen

stammte (* 1877, Haus-Nr. 103, später Nr. 92, + 1953/Israel) mit Sohn Giora

Ende August 1982 auf dem jüdischen Friedhof in Altengronau auf der Suche

nach Grabstätten der Familie Katz. Michael Berney wanderte, nach

landwirtschaftlicher Ausbildung auf dem jüdischen Lehrgut Rodges (Kibbuz)

bei Fulda, 1929 nach Israel aus . |

| Aus der Vielzahl

von Informationen können wir uns ein recht gutes Bild über die jüdische

Gemeinde Uttrichshausen machen. Es wird von Gemeindevorstehern, Vorbetern,

Vorsängern und Lehrern berichtet, auch von Thorarollenschreibern, einem "Beschneider",

einem Musikant (Schofarbläser?) erfahren wir, Nachrichten über Betsaal,

Religionsschule und Synagoge, über jüdische Wohnplätze, berufliche

Tätigkeiten und familiäre Ereignisse und weiteres mehr. So kann an erkennen,

dass die jüdische Gemeinde gut aufgestellt war, nicht reich, eben eine

kleine Landgemeinde am Rande der Rhön. |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. I S. 364-365 (unter

Heubach) |

| Kein Artikel in Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 und dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. |

| Johanna Rau: Geschichte der jüdischen Gemeinde

Heubach. Online

zugänglich. |

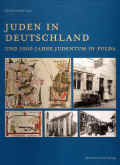

|  Juden in Deutschland

und 1000 Jahre Judentum in Fulda. Juden in Deutschland

und 1000 Jahre Judentum in Fulda.

hrsg. von Michael Imhof. Zukunft Bildung Region Fulda e. V.

Erschienen im Michael Imhof Verlag

Petersberg 2011.

24 x 30 cm, 440 Seiten, 700 S/W und 200 Farbabbildungen, Hardcover. ISBN 978-3-86568-673-2

(D) 44,00 € CHF 62,90 (A) 45,25 €

Zu Uttrichshausen Beitrag von Michael Imhof S. 374. |

| Michael Mott: Jüdische Gemeinde Uttrichshausen. In:

"Buchenblätter", Fuldaer Zeitung, 60. Jahrg., Nr. 13 vom 20. Mai 1987, S.

51, 52. |

| ders.: In Vergessenheit geratene Zeitzeugen – Beispiel:

Synagoge in Uttrichshausen. In: Fuldaer Zeitung, Nr. 37 vom 13. Februar

1992, S. 14. |

| ders.: "Ehemalige Synagoge wurde abgerissen / Einstiger

jüdischer Kultusbau in Uttrichshausen war schon seit dem Ersten Weltkrieg

kein Gotteshaus mehr", in: Fuldaer Zeitung, Nr. 52 vom 2. März 2000, S. 12.

|

Hinweis auf familiengeschichtliches Werk

Nathan M. Reiss

Some Jewish Families

of Hesse and Galicia

Second edition 2005

http://mysite.verizon.net/vzeskyb6/ |

|

|

| |

In diesem Werk

eine Darstellung zur Geschichte der jüdischen Familien Goldschmidt, Hess

und Levi-Kann in Heubach, Sterbfritz,

Uttrichshausen und Züntersbach ("The

GOLDSCHMIDT, HESS and LEVI-KANN Families of Heubach, Sterbfritz,

Uttrichshausen, and Züntersbach" S. 143-170) (

Nachkommen bis um 2000) mit zahlreichen Abbildungen

u.a.m. |

n.e.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|