|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Main-Kinzig-Kreis"

Sterbfritz (Gemeinde

Sinntal, Main-Kinzig-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

(Seite wurde erstellt unter Mitarbeit

von Dirk Ebenhöch)

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Sterbfritz bestand eine jüdische Gemeinde bis 1938/42. Ihre Entstehung

geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts genannt. Erstmals werden 1665

Juden am Ort genannt. 1732 waren die jüdischen Haushaltsvorsteher Martgen,

Gomb, Mendel, Eyfsig, Löb und Meyer. 1781 gab es in Sterbfritz sechs jüdische

Familien mit zusammen 32 Personen (Dokument von 1781 siehe unten).

Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert wie

folgt: 1835 121 jüdische Einwohner, 1861 150 (15,6 % von insgesamt 963),

1871 157 (12,0 % von 1.305), 1885 169 (15,7 % von 1.077), 1895 138 (13,8 % von

998), 1905 134 (11,1 % von 1.211).

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische

Elementar-/Volksschule sowie ein rituelles Bad. Zur Besorgung religiöser

Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt (jüdischer Elementarlehrer),

der zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war. 1868-1869 hatte die Schule

31 beziehungsweise 29 Kinder unter dem damaligen Lehrer Markus Luss (Luhs;

geb. nach Angaben von Horst Hecker [Stadtarchiv Frankenberg vom 30.6.2017] am

20. Februar 1839 als Sohn des Lehrers Aron Luhs/Luss in Gemünden

(Wohra)), war seit 1873 Lehrer in Sterbfritz). 1887 besuchten 45 Kinder die

Schule (Lehrer Luss selbst hatte zehn Kinder). 1898 besuchten 23 Schüler aus

Sterbfritz, fünf aus Vollmerz die Schule. Nach dem Tod von Lehrer Markus Luss 1901

wurde sein Nachfolger Samuel Neuhaus. Dieser unterrichtete 1902 19 Schüler.

Er war bis zu seinem Tod 1921 Lehrer in der Gemeinde (Bericht s.u.). Nachfolger

von Neuhaus wurde Moritz Mannsbach.

Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof Altengronau

beigesetzt. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Hanau.

Im Ersten Weltkrieg starben fünf jüdische Sterbfritzer für ihr

Vaterland: Emil Goldschmidt (geb. 29.11.1891 in Sterbfritz, vermisst seit

6.8.1916), Emanuel Schuster (geb. 18.9.1891 in Sterbfritz, gef. 26.9.1914),

Josef Schuster (geb. 11.4.1884 in Sterbfritz, gef. 3.2.1915), Karl Schuster

(geb. 25.6.1897 in Sterbfritz, gef. 20.8.1917) und David Strauß (geb. 31.5.1897

in Sterbfritz, gef. 7.3.1918). Ihre Namen stehen auf dem Gefallenendenkmal vor

der evangelischen Kirche des Ortes.

Um 1924, als noch 98 jüdische Einwohner gezählt wurden (8,1 % von

1.202), waren die Vorsteher der Gemeinde S. Dessauer und M. Birk. Als

Lehrer war inzwischen der schon genannte Moritz Mannsbach angestellt. Er

unterrichtete an der jüdischen Volksschule und erteilte dazu zwei Kindern an öffentlichen

Schulen den Religionsunterricht. An jüdischen Vereinen bestanden die Chewra

Kadischa (Bestattungs- und Wohltätigkeitsverein, 1924/32 unter Leitung von

S. Dessauer, 1924 28 Mitglieder, 1932 27 Mitglieder), der Verein Gemilluth

Chassodim (Verein zur Unterstützung Hilfsbedürftiger und Kranker, 1932

unter Leitung von S. Klein) sowie der Israelitische Frauenverein (gegründet

ca. 1900, 1924 unter Leitung von Frau Toni Schuster und Frau Ritla Birk, 1924 19

Mitglieder, 1932 24 Mitglieder). 1932 bildeten weiterhin M. Birk (1.

Vors.) und S. Dessauer (2. Vors. und Schriftführer) den Gemeindevorstand.

Lehrer Mannsbach unterrichtete weiterhin an der jüdischen Volksschule.

Unter den jüdischen Gewerbetreibenden gab es um 1930 sieben Viehhändler, zwei

Pferdehändler, einen Gemüsehändler. Mehrere waren Kaufleute und betrieben

Einzelhandelsgeschäfte. Es gab zwei jüdische Bäcker, Michael Schuster betrieb

ein Café in Sterbfritz. Juda Schuster hatte im Nebenerwerb eine Landwirtschaft.

Moses Schuster war Metzger.

1933 lebten noch 92 jüdische Personen in Sterbfritz. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der

zunehmenden Entrechtung und der Repressalien weggezogen beziehungsweise

ausgewandert. Es emigrierten in die USA 17 Personen, eine nach Italien, 1 nach

der Schweiz, zehn nach Südamerika (sechs nach Argentinien, vier nach

Brasilien). Andere verzogen innerhalb Deutschlands, die meisten nach Frankfurt,

um von dort aus die Auswanderung zu betreiben. Sechs Personen starben zwischen

1933 und 1942 in Sterbfritz. Zum 1. Januar 1934 war die jüdische

Elementarschule aufgelöst worden. Sie war damals noch die einzige jüdische

Schule im Altkreis Schlüchtern gewesen. 1939 waren noch 21 jüdische

Personen am Ort (1,8 % von 1.185). Die letzten 12 jüdischen Einwohner wurden im

Mai und August 1942 deportiert.

Von den in Sterbfritz geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Emma Adler geb. Birk

(1869), Paulina Adler geb. Schuster (1872), Josef Baer (1869), Lina Bauer

geb. Strauss (1882), Abraham Birk (1862), Michael Birk (1872), Moses Birk

(1868), Samuel Birk (1871), Rosa Czerniejewski geb. Strauss (1903), Abraham Goldschmidt (1866), Amalie (Mali) Goldschmidt geb. Goldschmidt

(1871), David Goldschmidt (1896), Emanuel Goldschmidt (1867), Josef Goldschmidt

(1876), Lion Goldschmidt (1884), Malka

Goldschmidt (1884), Malchen Goldschmidt geb. Heidelberger (1881), Merla (Marli)

Goldschmidt (1871), Sara Goldschmidt geb. Bravmann (1873), Fanny Hamburger geb.

Goldschmidt (1869), Elsa Hecht geb. Baer (1895), Gitta Hecht geb. Goldschmidt (1890), Jakob

Hecht (1884), Lazarus Hecht (1875), Lina Hecht geb. Goldschmidt (1871), Lothar Hecht (1923), Ludwig

Hecht (1923), Mayer Max Hecht (1881), Meier Hecht (1885), Sophie Hecht (1926), Steffi Hecht (1927), Emma

Heinemann geb. Schuster (1879), Ernestine Holzinger geb. Schuster (1867), Elka Jakob geb. Schuster (1868),

Hannchen Kahn geb. Goldschmidt (1873), Hermine

Kaufmann geb. Dessauer (1897), Dora (Dorchen) Luhs (1876), Aron Marx (1881),

Betty Marx geb. Weichsel (1881), Markus Marx (1883), Rosa Marx geb. Goldschmidt

(1870), Jenny Nachmann geb. Birk (1899), Johanna Nussbaum geb. Goldschmidt (1882),

Nathalie Nussbaum geb. Goldschmidt (1873, "Stolperstein" in

Neukirchen), Gitta Oppenheimer geb. Goldschmidt

(1858), Adelheid Rosenberg geb. Goldschmidt (1869), Josephine Salomon geb. Marx

(1902), Berta Schuster (1921), Hannchen Schuster geb. Marx (1869), Julius

Schuster (1874), Margot Schuster (1922), Theresa

(Rosa) Schuster geb. Steinfeld (1892), Irma Sommer geb. Goldschmidt (1902), Auguste

Stein geb. Schuster (1880),

Johanna Strauss (1894), Meier Strauss (1890), Minna Weis geb. Schuster (1882).

Auf dem rechts des Taharahauses im jüdischen Friedhof Altengronau

aufgestellten Denkmal finden sich die Namen

der aus Sterbfritz ermordeten Juden. Eine Aufstellung dieses Gedenksteines

war zunächst an einem Standort in Sterbfritz geplant, konnte jedoch nicht

verwirklicht werden; es sind nicht die Namen von Personen genannt, die in

Sterbfritz geboren, dann jedoch überwiegend in anderen Orten gelebt haben:

"Sachor

- Gedenke. "Sachor

- Gedenke.

Dies sind die Namen der jüdischen Männer, Frauen und Kinder aus

Sterbfritz, die in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern ermordet

wurden:

Abraham Birk (9.3.1862), Michael Birk (28.2.1872), Abraham Goldschmidt

(31.3.1866), Amalie Goldschmidt geb. Goldschmidt (8.4.1871), Malchen

Goldschmidt geb. Heidelberger (22.4.1881), Josef Goldschmidt (19.9.1876),

Sara Goldschmidt geb. Bravmann (26.10.1873), Jakob Hecht (20.3.1884),

Elsa Hecht geb. Baer (24.12.1895), Lothar Hecht (13.9.1923), Steffi Hecht

(11.12.1927), Josef Baer (15.3.1869), Meier Hecht (27.12.1885), Gitta

Hecht geb. Goldschmidt (20.7.1890), Ludwig Hecht (26.7.1923), Sophie Hecht

(9.2.1926), Salomon Dessauer (20.7.1859), Max Mayer Hecht (14.8.1881),

Lina Hecht geb. Goldschmidt (1.6.1871), Lazarus Hecht (15.7.1875), Georg

Fries (18.7.1913), Leopold Kahn (12.5.1872), Hannchen Kahn geb.

Goldschmidt (26.10.1873), Bertha Mosheim (15.9.1907), Moritz Mansbach

(28.8.1881), Lea Mansbach geb. Katz (9.4.1882), Aaron Marx (19.11.1881),

Betti Marx geb. Weichsel (27.10.1881), Martha Neuhaus (7.3.1907), Emma

Schuster (23.9.1877), Rosa Schuster geb. Steinfeld (12.6.1891), Margot

Schuster (18.10.1922).

Wir erinnern an sie und gedenken des unermesslichen Leids der Verfolgten

und Ermordeten. Möge ihr Schicksal allen Lebenden eine Mahnung zu Frieden

und Toleranz sein. Schalom - Frieden." |

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Lehrers, Vorbeters und Schochet (1901)

Anmerkung: Die Ausschreibung erfolgte nach dem Tod von Lehrer Markus Luss.

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1901: "Die

erledigte Elementarlehrer- und Vorsängerstelle bei der

Synagogen-Gemeinde Sterbfritz soll wieder besetzt werden. Das

Grundgehalt beträgt bei freier Wohnung Mark 1.050.-, der Einheitssatz der

Alterszulage Mark 130.- . Dem Stelleninhaber wird eine Entschädigung von

Mark 70.- für Heizung des Schullokals gewährt. Das Einkommen aus der

Ausübung der Schächtfunktion betragt Mark 300.- Bewerber wollen

ihre Meldungsgesuche mit den erforderlichen Zeugnissen versehen bis zum

31. diese Monats anher einreichen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. August 1901: "Die

erledigte Elementarlehrer- und Vorsängerstelle bei der

Synagogen-Gemeinde Sterbfritz soll wieder besetzt werden. Das

Grundgehalt beträgt bei freier Wohnung Mark 1.050.-, der Einheitssatz der

Alterszulage Mark 130.- . Dem Stelleninhaber wird eine Entschädigung von

Mark 70.- für Heizung des Schullokals gewährt. Das Einkommen aus der

Ausübung der Schächtfunktion betragt Mark 300.- Bewerber wollen

ihre Meldungsgesuche mit den erforderlichen Zeugnissen versehen bis zum

31. diese Monats anher einreichen.

Hanau, 12. August. Das Vorsteheramt der Israeliten:

Dr. Bamberger." |

Zum Tod von Lehrer Samuel Neuhaus (1921)

Anmerkung: Samuel Neuhaus (Schmuel, Sohn des Jehuda ha-Levi Neuhaus) wurde

nach seinem Tod am 25. März 1921 im jüdischen

Friedhof Altengronau beigesetzt. Sein Grabstein (mit Levitenkanne und

Schofar) ist dort erhalten.

https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/juf/id/6322.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. April 1921: "Sterbfritz,

5. April (1921). Unter großer Beteiligung der gesamten Ortsbevölkerung,

sowie auswärtiger Berufsgenossen und Freunde, wurde der nach kurzer, aber

schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren hier verstorbene Lehrer Samuel Neuhaus,

zur letzten Ruhe bestattet. In den nahezu 20 Jahren seiner hiesigen

Amtstätigkeit hatte er viel Segen ausgestreut und viel Liebe geerntet. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. April 1921: "Sterbfritz,

5. April (1921). Unter großer Beteiligung der gesamten Ortsbevölkerung,

sowie auswärtiger Berufsgenossen und Freunde, wurde der nach kurzer, aber

schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren hier verstorbene Lehrer Samuel Neuhaus,

zur letzten Ruhe bestattet. In den nahezu 20 Jahren seiner hiesigen

Amtstätigkeit hatte er viel Segen ausgestreut und viel Liebe geerntet. Seine

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

| |

Anzeige

in "Der Israelit" vom 5. Mai 1921: "Danksagung. Anzeige

in "Der Israelit" vom 5. Mai 1921: "Danksagung.

Für die innigsten Beweise herzlichster Teilnahme bei dem Ableben meiner

geliebten Gatten, unseres treusorgenden Vaters und Schwiegervaters

Herrn Lehrer Samuel Neuhaus danken wir herzlichst.

I.V. Frau Rosa Neuhaus." |

Aus dem jüdischen Gemeinde- und Vereinsleben

1732 gibt es sechs jüdische Haushaltsvorsteher/Familien / auch 1781

gab es sechs jüdische Familien

Liste

der Ortsbewohner 1732 (Seite 3). Genannt werden die Juden (jüdische

Haushaltsvorsteher) Martgen, Gomb, Mendell, Eysig, Löb und Meyer. Liste

der Ortsbewohner 1732 (Seite 3). Genannt werden die Juden (jüdische

Haushaltsvorsteher) Martgen, Gomb, Mendell, Eysig, Löb und Meyer.

(Liste erhalten über Dirk Ebenhöch; Quelle: Staatsarchiv Marburg) |

| |

| Hinweis auf ein Dokument von 1781

(Hinweis erhalten von Dirk Ebenhöch): Bei der Reparatur des Kirchturmes 1958

wurde die beschädigte Kugel geöffnet. In ihr befand sich eine Bulle mit

alten Schriftstücken. Das älteste war von 1781 und wurde vom damaligen

Pfarrer Johann Peter Schlemmer verfasst. In ihm heißt es: "...in welchen

Jahre sich endlich auch ganz besonders zur Zeit an Bauern und zwar

sogenannte Ganzbauern in Sterbfritz 11 und in Breunings 2. Halbbauern hier 9

und dort keine. Viertelbauern hier 22, dort 8, Bewohner schließlich oder vor

Besaßen hier 33 und dort 10. Juden dort (Breunings) keine,

hier (Sterbfritz) aber gab es ihrer 6 Familien. In

welchen Jahr an Personen und insgesamt von allen hier in Sterbfritz 711,

Reformierte 633. Lutheraner 13, Katholiken 3 und Juden 32."

|

Die Mikwe (rituelles Bad) wird renoviert (1905)

| Anzeige in der Schlüchterner Zeitung vom 9.

Juli 1905 (Hinweis von Dirk Ebenhöch): "Die Herstellung des

Israelischen rituellen Frauenbades mit Lieferung der hier für benötigten

Materialien, soll an einen leistungsfähigen wenigstnehmenden vergeben

werden. Zeichnungen und Bedingungen können bei dem Unterzeichneten

eingesehen werden. Angebote sind verschlossen bis spätestens den 15. Juni

d.Jr. nachmittags 6 Uhr einzureichen. Sterbfritz. Den 3. Juni 1905 der

Synagogenälteste M.L.Schuster." |

Gründung einer Ortsgruppe des "Verbandes der Sabbatfreunde" in

Sterbfritz (1907)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. September 1907:

"Berlin, 18. September (1907). Der Verband der Sabbatfreunde hat

seine Propagandatätigkeit sofort nach Beendigung der Ferienzeit wieder

aufgenommen. So fanden am vergangenen Sonntag Versammlungen in Hersfeld

und Rhina statt, die in beiden Orten zur Bildung von Ortsgruppen führten.

In Hersfeld erfolgten über 60, in

Rhina gegen 50 Anmeldungen als

Mitglied. Das einleitende Referat in beiden Versammlungen hielt der

Vorsitzende der Frankfurter Ortsgruppe, Herr Moritz A. Loeb. An gleichem

Tage wurde durch Herrn Provinzialrabbiner Dr. Bamberger - Hanau in

Sterbfritz eine Ortsgruppe ins Leben gerufen. Der Gesamtverband umfasst

jetzt über 80 Ortsgruppen mit mehr als 4.000 Mitgliedern." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. September 1907:

"Berlin, 18. September (1907). Der Verband der Sabbatfreunde hat

seine Propagandatätigkeit sofort nach Beendigung der Ferienzeit wieder

aufgenommen. So fanden am vergangenen Sonntag Versammlungen in Hersfeld

und Rhina statt, die in beiden Orten zur Bildung von Ortsgruppen führten.

In Hersfeld erfolgten über 60, in

Rhina gegen 50 Anmeldungen als

Mitglied. Das einleitende Referat in beiden Versammlungen hielt der

Vorsitzende der Frankfurter Ortsgruppe, Herr Moritz A. Loeb. An gleichem

Tage wurde durch Herrn Provinzialrabbiner Dr. Bamberger - Hanau in

Sterbfritz eine Ortsgruppe ins Leben gerufen. Der Gesamtverband umfasst

jetzt über 80 Ortsgruppen mit mehr als 4.000 Mitgliedern." |

Familie Juda Schuster versorgt die Kinder einer Ferienerholungsgruppe aus

Frankfurt (1927)

Anmerkung: es handelt sich um eine jüdische Gruppe aus Frankfurt, die von Lehrer

Kösterich und Frl. Wolpe betreut sowie durch Familie Juda Schuster rituell

/koscher) verpflegt wurde.

Artikel

aus der "Schlüchterner Zeitung" vom 9. Juni 1927 (Dokument erhalten von Dirk Ebenhöch):

"Sterbfritz. Seit Montag beleben 60 Frankfurter Kinder, eine

Ferienkolonie unter 2 Führern, das hiesige Dorf. Die Tatsache, dass sie in

diesem Jahre wieder Sterbfritz als Aufenthaltsort gewählt haben, beweist,

wie geeignet der Ort zur Erholung der bedürftigen Kinder ist. Die Schlaf-

und Aufenthaltsräume, die fast ideal genannt werden dürfen, hat in edler,

sozialer Weise der Besitzer der stillstehenden Fabrikräume Stoeckicht, Herr

Maximilian May, Fulda, ohne Miete

zur Verfügung gestellt. - Die Verpflegung besorgt die Familie Juda

Schuster so vorzüglich, dass sich die Kinder bei schönem Wetter in der

hiesigen waldreichen Gegend in den 21 Tagen ihres hiesigen Aufenthaltes

gewiss recht gut erholen werden. - Hoffentlich gelingt es den Führern, Frl.

Wolpe und Herrn Lehrer Kösterich, Frankfurt am Main, die Kinder gesund und

wohl erhalten nach Hause zu bringen." Artikel

aus der "Schlüchterner Zeitung" vom 9. Juni 1927 (Dokument erhalten von Dirk Ebenhöch):

"Sterbfritz. Seit Montag beleben 60 Frankfurter Kinder, eine

Ferienkolonie unter 2 Führern, das hiesige Dorf. Die Tatsache, dass sie in

diesem Jahre wieder Sterbfritz als Aufenthaltsort gewählt haben, beweist,

wie geeignet der Ort zur Erholung der bedürftigen Kinder ist. Die Schlaf-

und Aufenthaltsräume, die fast ideal genannt werden dürfen, hat in edler,

sozialer Weise der Besitzer der stillstehenden Fabrikräume Stoeckicht, Herr

Maximilian May, Fulda, ohne Miete

zur Verfügung gestellt. - Die Verpflegung besorgt die Familie Juda

Schuster so vorzüglich, dass sich die Kinder bei schönem Wetter in der

hiesigen waldreichen Gegend in den 21 Tagen ihres hiesigen Aufenthaltes

gewiss recht gut erholen werden. - Hoffentlich gelingt es den Führern, Frl.

Wolpe und Herrn Lehrer Kösterich, Frankfurt am Main, die Kinder gesund und

wohl erhalten nach Hause zu bringen." |

Abschiedsabend der Ferienerholungsgruppe aus Frankfurt

(1927)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. August 1927: "Sterbfritz,

25. Juli (1927). Sonntag, 24. Juli gab eine Ferienkolonie

erholungsbedürftiger jüdischer Kinder aus Frankfurt am Main einen

Abschiedsabend verbunden mit Theateraufführungen. - Es war für die

hiesigen Bewohner ein Erlebnis, wie man es sich für ländliche

Verhältnisse kaum schöner denken konnte, zumal die Einwohner in den 3

Wochen des Ferienaufenthaltes der Kinder in engem Kontakt mit diesen

standen. Jeder Punkt des Programms, von den Führern Herrn Lehrer

Kösterich und Fräulein Wolpe, Frankfurt am Main mit viel Kunstsinn und

Liebe einstudiert, wurde mit großem Applaus von den Zuhörern aufgenommen

. Es wechselten Chöre, Theaterstücke, Volkstänze und Sologesänge

einander ab. Die Wünsche des Publikums waren einstimmig: der kleinen Künstlerschar

und den sich für sie aufopfernden Führern möge der Landaufenthalt recht

gut bekommen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. August 1927: "Sterbfritz,

25. Juli (1927). Sonntag, 24. Juli gab eine Ferienkolonie

erholungsbedürftiger jüdischer Kinder aus Frankfurt am Main einen

Abschiedsabend verbunden mit Theateraufführungen. - Es war für die

hiesigen Bewohner ein Erlebnis, wie man es sich für ländliche

Verhältnisse kaum schöner denken konnte, zumal die Einwohner in den 3

Wochen des Ferienaufenthaltes der Kinder in engem Kontakt mit diesen

standen. Jeder Punkt des Programms, von den Führern Herrn Lehrer

Kösterich und Fräulein Wolpe, Frankfurt am Main mit viel Kunstsinn und

Liebe einstudiert, wurde mit großem Applaus von den Zuhörern aufgenommen

. Es wechselten Chöre, Theaterstücke, Volkstänze und Sologesänge

einander ab. Die Wünsche des Publikums waren einstimmig: der kleinen Künstlerschar

und den sich für sie aufopfernden Führern möge der Landaufenthalt recht

gut bekommen." |

Treffen des evangelischen und des jüdischen

Frauenvereines (1931)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1931:

"Sterbfritz, 22. Februar. Als ein erfreuliches Zeiten angesichts der

Welle des Antisemitismus verdient folgendes wohl öffentlich bekannt zu

werden: Der Landwirtschaftliche evangelische Frauenverein in Sterbfritz

hatte am letzten Donnerstag unter Leitung der Kochlehrerin des Kreises

Schlüchtern einen Werbekursus für Seefischeverwendbarkeit auf

verschiedene Art veranstaltet. Es wurde hierzu vom obigen Verein auch der

jüdische Frauenverein eingeladen. Den jüdischen Teilnehmerinnen wurde

eine besondere Kochstelle und alles Material zur Verfügung gestellt, um

die Fische auf rituelle Art zubereiten zu können. Anschließend wurde

dann ein allgemeines Fischessen veranstaltet und war es ein Vergnügen, zu

sehen, wie hier alle Konfessionen einmütig zusammen waren." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. März 1931:

"Sterbfritz, 22. Februar. Als ein erfreuliches Zeiten angesichts der

Welle des Antisemitismus verdient folgendes wohl öffentlich bekannt zu

werden: Der Landwirtschaftliche evangelische Frauenverein in Sterbfritz

hatte am letzten Donnerstag unter Leitung der Kochlehrerin des Kreises

Schlüchtern einen Werbekursus für Seefischeverwendbarkeit auf

verschiedene Art veranstaltet. Es wurde hierzu vom obigen Verein auch der

jüdische Frauenverein eingeladen. Den jüdischen Teilnehmerinnen wurde

eine besondere Kochstelle und alles Material zur Verfügung gestellt, um

die Fische auf rituelle Art zubereiten zu können. Anschließend wurde

dann ein allgemeines Fischessen veranstaltet und war es ein Vergnügen, zu

sehen, wie hier alle Konfessionen einmütig zusammen waren." |

| |

Artikel

in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Hessen und

Waldeck" vom 6. März 1931:

Artikel

in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Hessen und

Waldeck" vom 6. März 1931:

Ähnlicher Bericht wie in der Zeitschrift "Der Israelit" (siehe

oben) |

Juden werden nicht mehr mit dem Nachtwächter-Posten

betraut (1934)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

22. Februar 1934: "Frankfurt am Main. Die Gemeinde Sterbfritz

(Kreis Schlüchtern) hat vor kurzem beschlossen, aus Sparsamkeitsgründen

keine bezahlten Nachtwächter mehr zu beschäftigen, sondern jeden

Haushaltungsvorstand zu verpflichten, auf Aufforderung der

Gemeindebehörde eine unentgeltliche Nachtwache zu stellen. Das

'Frankfurter Volksblatt veröffentlicht aus diesem Anlass eine Meldung aus

Sterbfritz, wonach auf Protest der Bürger der Ortsgruppenleiter

Parteigenosse Schreiber dem Bürgermeister Anweisung erteilte, künftige keine

Juden mit dem Nachtwächter-Posten zu

betrauen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

22. Februar 1934: "Frankfurt am Main. Die Gemeinde Sterbfritz

(Kreis Schlüchtern) hat vor kurzem beschlossen, aus Sparsamkeitsgründen

keine bezahlten Nachtwächter mehr zu beschäftigen, sondern jeden

Haushaltungsvorstand zu verpflichten, auf Aufforderung der

Gemeindebehörde eine unentgeltliche Nachtwache zu stellen. Das

'Frankfurter Volksblatt veröffentlicht aus diesem Anlass eine Meldung aus

Sterbfritz, wonach auf Protest der Bürger der Ortsgruppenleiter

Parteigenosse Schreiber dem Bürgermeister Anweisung erteilte, künftige keine

Juden mit dem Nachtwächter-Posten zu

betrauen." |

Berichte zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum tragischen Tod von Betti Birnbaum geb. Birk (1884)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September 1884: "Nekrolog.

Aus Hessen. 'Bis hierher kommst du, und nicht weiter, und hier

stehe es dem Trotze deiner Wogen!' diese Worte Hiobs (38,11) begriffen

wir allesamt, als wir am 2. dieses Monats, dem 12. Elul (2.

September 1884), tief gebeugt dem Sarge der Frau Betti Birnbaum in Rotenburg

folgten. Hatte doch hier der Tod ein eben erst geknüpftes Ehebündnis,

das zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, jählings zerrissen und zwei

würdige Familien in tiefe Trauer gestürzt. Erst am verflossenen 15.

Aw (5. August 1884) hatte die Verstorbene ihr Hochzeitsfest gefeiert

und schon nach kaum vier Wochen wurde sie, 24 Jahre alt, den ihrigen

entrissen. - Die Verstorbene war die Tochter des Herrn J. Birk in Sterbfritz.

Schon seit ihrem 13. Jahre der Mutter beraubt, war sie seitdem nur

bestrebt, ihrem gebeugten Vater, dessen einzige Tochter sie war, den

erlittenen Verlust durch die zarteste Aufmerksamkeit und treueste

Hingebung zu ersetzen. Gern verzichtete sie auf gesellschaftliche

Vergnügungen und fand ihre Freude in der Sorge um des Hauses Wohl. -

Groß war daher auch die Freude des Vaters, als es ihm ermöglicht war,

sie an einen würdigen Mann aus frommer angesehener Familie zu

verheiraten. Leider sollte jedoch dieser Herzensbund nicht lange dauern.

Am 31. vorigen Monats kehrte die Verstorbene Abends von einem Spaziergange

heim in ihre Wohnung. Hier überfiel sie ein Herzkrampf und nach kaum

einer Stunde war sie eine Leiche. Ihr Gatte hatte am Nachmittage eine

erste Geschäftsreise seit der Hochzeit angetreten und fand, herbeigerufen,

seine junge Gattin im Sarge. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. September 1884: "Nekrolog.

Aus Hessen. 'Bis hierher kommst du, und nicht weiter, und hier

stehe es dem Trotze deiner Wogen!' diese Worte Hiobs (38,11) begriffen

wir allesamt, als wir am 2. dieses Monats, dem 12. Elul (2.

September 1884), tief gebeugt dem Sarge der Frau Betti Birnbaum in Rotenburg

folgten. Hatte doch hier der Tod ein eben erst geknüpftes Ehebündnis,

das zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, jählings zerrissen und zwei

würdige Familien in tiefe Trauer gestürzt. Erst am verflossenen 15.

Aw (5. August 1884) hatte die Verstorbene ihr Hochzeitsfest gefeiert

und schon nach kaum vier Wochen wurde sie, 24 Jahre alt, den ihrigen

entrissen. - Die Verstorbene war die Tochter des Herrn J. Birk in Sterbfritz.

Schon seit ihrem 13. Jahre der Mutter beraubt, war sie seitdem nur

bestrebt, ihrem gebeugten Vater, dessen einzige Tochter sie war, den

erlittenen Verlust durch die zarteste Aufmerksamkeit und treueste

Hingebung zu ersetzen. Gern verzichtete sie auf gesellschaftliche

Vergnügungen und fand ihre Freude in der Sorge um des Hauses Wohl. -

Groß war daher auch die Freude des Vaters, als es ihm ermöglicht war,

sie an einen würdigen Mann aus frommer angesehener Familie zu

verheiraten. Leider sollte jedoch dieser Herzensbund nicht lange dauern.

Am 31. vorigen Monats kehrte die Verstorbene Abends von einem Spaziergange

heim in ihre Wohnung. Hier überfiel sie ein Herzkrampf und nach kaum

einer Stunde war sie eine Leiche. Ihr Gatte hatte am Nachmittage eine

erste Geschäftsreise seit der Hochzeit angetreten und fand, herbeigerufen,

seine junge Gattin im Sarge.

Am Grabe sprach Herr Rabbiner Straus ergreifende Worte. Er hob hervor, wie

die Verstorbene sich in wenigen Wochen die Hochachtung der Schwiegereltern,

des Gatten, der Familie und der Bekannten erworben. - Mögen die

Angehörigen darin Trost finden, dass die Entschlafene als reife Frucht in

einem besseren Jenseits den Lohn ihres Erdenwirkens genießt. Ihre

Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens. L." |

Unfall der Handelsleute Markus und Michael Schuster (1885)

(Artikel erhalten von Dirk Ebenhöch -

Beitrag zu Familie Schuster in der Internetchronik Sterbfritz

https://www.sterbfritz-chronik.de/;

der Unfall geschah in Weichersbach, heute Ortsteil der Gemeinde Sinntal,

Wikipedia-Artikel)

Artikel

im "Kreisblatt für die Stadt und den Kreis Schüchtern" Nr. 14 am

18. Februar 1885: "Weichersbach, 12. Februar (1885). Heute Morgen um

5 Uhr fuhren die Handelsleute Markus und Michael Schuster von Sterbfritz

mittels zweispännigen Fuhrwerks im Trab durch das Dorf. Da dieselben

jedoch gegen die Vorschrift keine brennende Laterne am Wagen hatten, so

geschah beim Passieren der über den Bach führenden Brücke das Unglücke, dass

die Pferde wider das Brückengeländer fuhren, dasselbe umwarfen und samt dem

Wagen einige Meter tief in den Bach stürzten. Das eine Pferd wurde durch die

nachstürzenden Geländersteine sofort getötet, während das andere Pferd und

der Wagen unbeschädigt blieb, ebenso kamen die beiden im Wagen sitzenden

Leute mit dem Schrecken davon. Das getötete Pferde kostete über 500 Mark." Artikel

im "Kreisblatt für die Stadt und den Kreis Schüchtern" Nr. 14 am

18. Februar 1885: "Weichersbach, 12. Februar (1885). Heute Morgen um

5 Uhr fuhren die Handelsleute Markus und Michael Schuster von Sterbfritz

mittels zweispännigen Fuhrwerks im Trab durch das Dorf. Da dieselben

jedoch gegen die Vorschrift keine brennende Laterne am Wagen hatten, so

geschah beim Passieren der über den Bach führenden Brücke das Unglücke, dass

die Pferde wider das Brückengeländer fuhren, dasselbe umwarfen und samt dem

Wagen einige Meter tief in den Bach stürzten. Das eine Pferd wurde durch die

nachstürzenden Geländersteine sofort getötet, während das andere Pferd und

der Wagen unbeschädigt blieb, ebenso kamen die beiden im Wagen sitzenden

Leute mit dem Schrecken davon. Das getötete Pferde kostete über 500 Mark." |

Zur Goldenen Hochzeit von Simon und Klara Birk (1909)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1909:

"Sterbfritz, 25. April (1909). Am hiesigen Orte war es dem Ehepaar

Simon und Clara Birk vergönnt, im Kreise zahlreicher Kinder und Enkel die

goldene Hochzeit zu feiern. Seine Majestät verlieh demselben die

Jubiläumsmedaille. Als Beweis guten Einvernehmens beider Konfessionen am

hiesigen Platze konnte die Teilnahme des Herrn Bürgermeisters und des

Herrn Pfarrers an der schön verlaufenen Feier gelten." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Mai 1909:

"Sterbfritz, 25. April (1909). Am hiesigen Orte war es dem Ehepaar

Simon und Clara Birk vergönnt, im Kreise zahlreicher Kinder und Enkel die

goldene Hochzeit zu feiern. Seine Majestät verlieh demselben die

Jubiläumsmedaille. Als Beweis guten Einvernehmens beider Konfessionen am

hiesigen Platze konnte die Teilnahme des Herrn Bürgermeisters und des

Herrn Pfarrers an der schön verlaufenen Feier gelten." |

Privatklagesache des Josef Birk in Sterbfritz gegen Emil Franke in Mottgers

(1912)

Artikel

in der "Schlüchterner Zeitung" vom 16. Juli 1912: "Schwarzenfels. Das

Schöffengericht Schwarzenfels beschäftigte sich am 11. dieses Monats mit der

Verhandlung von 3 Sachen und zwar: ... 3. Die Privatklagesache des Josef

Birk in Sterbfritz gegen Emil Franke in Mottgers wegen Beleidigung, die

jedoch vor Eintritt in die Hauptverhandlung sich durch Vergleich dahin

erledigte, dass Angeschuldigter alle Kosten, mit Ausnahme der des Vertreters

des Privatklägers, zu tragen sich verpflichtete." Artikel

in der "Schlüchterner Zeitung" vom 16. Juli 1912: "Schwarzenfels. Das

Schöffengericht Schwarzenfels beschäftigte sich am 11. dieses Monats mit der

Verhandlung von 3 Sachen und zwar: ... 3. Die Privatklagesache des Josef

Birk in Sterbfritz gegen Emil Franke in Mottgers wegen Beleidigung, die

jedoch vor Eintritt in die Hauptverhandlung sich durch Vergleich dahin

erledigte, dass Angeschuldigter alle Kosten, mit Ausnahme der des Vertreters

des Privatklägers, zu tragen sich verpflichtete." |

90. Geburtstag des aus Sterbfritz stammenden Lehrer i.R. Samuel Birk (1929 in

Meerholz)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1929: "Meerholz

(Kreis Gelnhausen), 20. Mai (1929). Am vergangenen Donnerstag den 16. Mai

feierte Herr Lehrer i.R. S. Birk, seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar

erfreut sich einer seltenen geistigen und körperlichen Rüstigkeit.

Lehrer Birk ist geboren in Sterbfritz. Seine Ausbildung erhielt er

an dem heute nicht mehr bestehenden Lehrerseminar in Schlüchtern.

Nach Absolvierung seiner Studien wurde ihm die Stelle in Wachenbuchen

bei Hanau übertragen, von wo aus er am 16. Oktober 1874 an die damalige

israelitische Volksschule nach Meerholz

berufen wurde. Dort versah er den Dienst als Lehrer, Vorbeter und Schochet

bis 1. Oktober 1908 in vorbildlicher Weise. Seit dieser Zeit lebt Herr

Birk, geehrt und geachtet von allen Mitbürgern hier, im

Ruhestand. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1929: "Meerholz

(Kreis Gelnhausen), 20. Mai (1929). Am vergangenen Donnerstag den 16. Mai

feierte Herr Lehrer i.R. S. Birk, seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar

erfreut sich einer seltenen geistigen und körperlichen Rüstigkeit.

Lehrer Birk ist geboren in Sterbfritz. Seine Ausbildung erhielt er

an dem heute nicht mehr bestehenden Lehrerseminar in Schlüchtern.

Nach Absolvierung seiner Studien wurde ihm die Stelle in Wachenbuchen

bei Hanau übertragen, von wo aus er am 16. Oktober 1874 an die damalige

israelitische Volksschule nach Meerholz

berufen wurde. Dort versah er den Dienst als Lehrer, Vorbeter und Schochet

bis 1. Oktober 1908 in vorbildlicher Weise. Seit dieser Zeit lebt Herr

Birk, geehrt und geachtet von allen Mitbürgern hier, im

Ruhestand.

Die Geburtstagsfeier gestaltete sich so recht zu einem Ehrentag. In seiner

Bescheidenheit hatte sich der Jubilar die von der israelitischen Gemeinde

geplanten Feierlichkeiten verbeten, sodass nur eine familiäre Feier

abgehalten wurde. Viele Kollegen aus Nah und Fern waren gekommen. Der

Hessische Lehrerverein ließ durch seinen Vorstand telegraphisch seine

Wünsche übermitteln. Neben einem Glückwunschtelegramm des Vorstandes

des hessischen jüdischen Lehrervereins, hatte diesem seinem Mitglied,

Lehrer (Samuel) Levi Birstein, den

Auftrag erteilt, persönlich die Wünsche der jüdischen Lehrerschaft

Hessens zu übermitteln. In seiner Ansprache verglich Lehrer Levi den

Jubilar mit unserem Lehrer Mosche, der im hohen Alter - 'sein Auge war

nicht getrübt und seine Säfte nicht geschwunden' (5. Mose 34,7) -

ungebrochen an körperlichen und geistigen Kräften sein 90. Jahre

vollendet hat. Selbstverständlich hatten sich die Mitglieder der

Israelitischen Gemeinde Meerholz vollzählig eingefunden, und auch viele

andere hatten persönlich oder schriftliche ihre Wünsche ausgesprochen.

die israelitische Gemeinde Hanau ließ durch Herrn Lehrer Weingarten

gratulieren. Es ist nicht möglich, all die Ehrungen einzeln aufzuzählen,

die dem Jubilar als Nestor der Lehrerschaft Kurhessens zuteil wurden. '(Alles

Gute) bis 120 Jahre." |

Zum Tod von Lenchen Dessauer (1930)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. Juli 1930: "Sterbfritz, 7. Juli (1930). Am Rosch

Chodesch Tamus (1. Tammus = 27. Juni 1930). wurde Lenchen Dessauer zu

Grabe getragen. Ein biederes Weib, wie es der königliche Sänger

schildert, ist mir ihr dahingegangen. Selbstlos und bescheiden hat sie

gelebt. Dem Gatten eine treue stets sorgende Gehilfin, ihren Kindern eine

herrliche, gute Mutter, ihren Mitmenschen eine immer hilfsbereite,

beratende Schwester und den Armen, die nur allzu gern sie aufsuchten, war

sie eine Trostspenderin im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nicht nur ihre

offene Hand, die Art und Weise ihres Gebens, zeugten von edlem

Menschentum, auch ein Stück Heimat gab sie den an ihre Tür Pochenden und

somit den wahren Trost. Von der Verehrung, die die teure Verblichene in

ihrem Heimatdorfe bei allen Konfessionen genoss, kündete der große

Trauerzug, der ihr das letzte Geleite gab. Ihre Seele sei eingebunden

in den Bund des Lebens."

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 10. Juli 1930: "Sterbfritz, 7. Juli (1930). Am Rosch

Chodesch Tamus (1. Tammus = 27. Juni 1930). wurde Lenchen Dessauer zu

Grabe getragen. Ein biederes Weib, wie es der königliche Sänger

schildert, ist mir ihr dahingegangen. Selbstlos und bescheiden hat sie

gelebt. Dem Gatten eine treue stets sorgende Gehilfin, ihren Kindern eine

herrliche, gute Mutter, ihren Mitmenschen eine immer hilfsbereite,

beratende Schwester und den Armen, die nur allzu gern sie aufsuchten, war

sie eine Trostspenderin im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nicht nur ihre

offene Hand, die Art und Weise ihres Gebens, zeugten von edlem

Menschentum, auch ein Stück Heimat gab sie den an ihre Tür Pochenden und

somit den wahren Trost. Von der Verehrung, die die teure Verblichene in

ihrem Heimatdorfe bei allen Konfessionen genoss, kündete der große

Trauerzug, der ihr das letzte Geleite gab. Ihre Seele sei eingebunden

in den Bund des Lebens." |

| |

Artikel

in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Hessen und

Waldeck" vom 11. Juli 1930: Artikel

in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Hessen und

Waldeck" vom 11. Juli 1930:

ähnlicher Bericht wie in der Zeitschrift "Der Israelit"

(siehe oben) |

Zum Tod der Witwe des Lehrers Samuel Neuhaus, Frau Rosa Neuhaus (1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juni 1935:

"Sterbfritz, 11. Juni (1935). Am Rosch Chodesch Siwan (= 2.

Juni 1935) wurde hier die Witwe des verstorbenen Lehrers Samuel Neuhaus,

Frau Rosa Neuhaus, zu Grabe getragen. Alle, die sie kannten, ihre Familie

und die Gemeinde verlieren in der Dahingegangenen einen Menschen, der

zeitlebens erfüllt war von wahrer innerster Gottesfurcht, aufopfernder

Mutter- und großer Nächstenliebe. Sie war ein Muster und Vorbild zum

Guten! Die Verstorbene konnte den unersetzlichen Verlust ihres Gatten nie

ganz verschmerzen. Von einem schrecklichen Krankenlager, dessen Leiden sie

mit fast übermenschlicher Geduld ertragen, hat sie Gott zu sich

genommen. Jetzt ruht sie in Frieden vereint mit ihrem einstigen

Lebensgefährten auf dem altehrwürdigen Friedhof in Altengronau. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Juni 1935:

"Sterbfritz, 11. Juni (1935). Am Rosch Chodesch Siwan (= 2.

Juni 1935) wurde hier die Witwe des verstorbenen Lehrers Samuel Neuhaus,

Frau Rosa Neuhaus, zu Grabe getragen. Alle, die sie kannten, ihre Familie

und die Gemeinde verlieren in der Dahingegangenen einen Menschen, der

zeitlebens erfüllt war von wahrer innerster Gottesfurcht, aufopfernder

Mutter- und großer Nächstenliebe. Sie war ein Muster und Vorbild zum

Guten! Die Verstorbene konnte den unersetzlichen Verlust ihres Gatten nie

ganz verschmerzen. Von einem schrecklichen Krankenlager, dessen Leiden sie

mit fast übermenschlicher Geduld ertragen, hat sie Gott zu sich

genommen. Jetzt ruht sie in Frieden vereint mit ihrem einstigen

Lebensgefährten auf dem altehrwürdigen Friedhof in Altengronau.

Möge

ihr Verdienst ihren Kindern und uns allen beistehen. Ihre Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." |

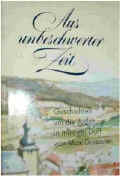

Zu Max Dessauer (1893-1962)

Mit seinen Dorfgeschichten 'Aus

unbeschwerter Zeit' (erschienen Frankfurt 1962) setzte der Sterbfritzer Max Dessauer dem harmonischen

Zusammenleben von Christen und Juden ein literarisches Denkmal. Max

Dessauer war die Flucht von Sterbfritz nach Frankreich gelungen. Während

des Krieges schloss er sich der französischen Widerstandsbewegung an und

lebte unter dem Namen 'Mortfric' (Sterbfritz) im Untergrund. Nach dem

Krieg kehrte er nach Frankfurt zurück, wo er 1962 starb. Über das Ende

der jüdischen Gemeinde Sterbfritz schrieb er:

"Dann, bald nach Kriegsbeginn, wurden die im Dorf lebenden Juden

nach dem Osten deportiert. Die Gendarmen holten sie aus ihren Häusern

heraus und brachten sie zum Bahnhof. An der Rampe stand ein Viehwagen.

Viele Männer und Frauen aus dem Dorf sahen diesen Abschied. Sie durften

mit den Juden nicht einmal mehr sprechen. Manche weinten. Verstohlen

drückten einige ihnen die Hände, steckten ihnen auch noch etwas zu die

lange Reise, die die letzte wurde. Die Gendarmen duldeten es, wenn sie es

zufällig sahen! Das war alles, was sie tun durften, denn se wurden scharf

beobachtet. Mit Schlägen und Hieben empfingen die Transportbegleiter die

Juden des Dorfes und stießen sie in den Waggon. Alte und Kranke, Männer,

Frauen und Kinder. Das jüngste war erst vier Jahre alt." |

Hinweis: Informationen zum Tierarzt Dr. Max Birk (geb. 24.7.1896 in

Sterbfritz als Sohn von Handelsmann Joseph Birk und Regina geb. Stern, 1936 nach

Palästina emigriert, 1943 in Netanya verstorben) siehe

https://www.bundestieraerztekammer.de/ns-schicksale/detail/2349/birk-dr.-max

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Versandbäckerei Raphael Schuster - Anzeigen von 1890

|

|

|

| Anzeigen

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. April 1890, 16. Juni

1890 und vom 11. August 1890 mit ziemlich gleich lautendem Text:

"Koscher. Geröstete Zwieback, lange haltbar besonders für

Kinder, Kranke und als Kaffeegebäck zu empfehlen, liefert in Postpakete

à 2, 3 Mark und mehr. Raphael Schuster, Sterbfritz (Hessen-Nassau)." |

M. L. Schuster sucht eine Lehrstelle für seinen

Sohn sowie einen Reisenden für sein Geschäft (1891)

sowie Kommis-Suche des Dielen-, Baumaterialien-, Eisen- und

Manufakturwarengeschäftes M. L. Schuster (1904)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1898: "Per 15.

Mai suche ich für meinen Sohn Lehrlingsstelle in einem Manufakturwaren-

oder gemischten Warengeschäft, welches Sabbat und Festtage geschlossen,

mit Station im Hause. Ferner suche ich für mein gemischtes Warengeschäft

per 15. Mai, einen tüchtigen Detail-Reisenden. Station im Hause. Offerten

mit Gehaltsanspruch und Zeugnissen erbeten. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Mai 1898: "Per 15.

Mai suche ich für meinen Sohn Lehrlingsstelle in einem Manufakturwaren-

oder gemischten Warengeschäft, welches Sabbat und Festtage geschlossen,

mit Station im Hause. Ferner suche ich für mein gemischtes Warengeschäft

per 15. Mai, einen tüchtigen Detail-Reisenden. Station im Hause. Offerten

mit Gehaltsanspruch und Zeugnissen erbeten.

M.L. Schuster in

Sterbfritz." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

14. April 1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

14. April 1904:

"Suche für mein Dielen, Baumaterialien-, Eisen- und Manufakturwaren-Geschäft,

einen Commis

als Verkäufer und für Korrespondenz. Samstags geschlossen.

Kost und Logis im Hause.

M. L. Schuster, Sterbfritz." |

| |

Weiteres

Dokument: Rechnung von M.L. Schuster Nachf. in Sterbfritz über 300

Bieberschwänze (Dachplatten) an die Kirchenstiftungskasse Zeitlofs

(1922) Weiteres

Dokument: Rechnung von M.L. Schuster Nachf. in Sterbfritz über 300

Bieberschwänze (Dachplatten) an die Kirchenstiftungskasse Zeitlofs

(1922)

(Dokument erhalten von Joachim Weichert) |

| |

Foto

eines LKW der Firma "M.L. Schuster Nachf. Holz, Baumaterialien, Eisen.

Tel. Nr. 6 Sterbfritz" Foto

eines LKW der Firma "M.L. Schuster Nachf. Holz, Baumaterialien, Eisen.

Tel. Nr. 6 Sterbfritz"

(erhalten von Dirk Ebenhöch/Archiv Chronikteam Sterbfritz)

|

Stellengesuch von Elias Goldschmidt (1892)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Oktober 1892:

"Suche per sofort Arbeit als Geselle bei einem jüdischen Schuhmachermeister. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Oktober 1892:

"Suche per sofort Arbeit als Geselle bei einem jüdischen Schuhmachermeister.

Elias Goldschmidt, Sterbfritz, Kreis

Schlüchtern." |

Gesellensuche des Metzgers Michael Schuster (1897)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. September 1897:

"Ein tüchtiger Metzgergeselle von 18-20 Jahren wird zum sofortigen

Eintritt oder per 1. Oktober gesucht. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. September 1897:

"Ein tüchtiger Metzgergeselle von 18-20 Jahren wird zum sofortigen

Eintritt oder per 1. Oktober gesucht.

Michael Schuster, Metzger,

Sterbfritz." |

Bäcker Juda Schuster sucht Mitarbeiter (1898 / 1901 / 1903)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1898:

"Tüchtiger Bäckergeselle gesucht. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 22. September 1898:

"Tüchtiger Bäckergeselle gesucht.

Juda Schuster, Bäckerei, Sterbfritz, Hessen." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901:

"Ein angehender Gehilfe und ein Lehrling gesucht.

Bäckerei Juda Schuster, Sterbfritz

(Hessen)." Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 5. September 1901:

"Ein angehender Gehilfe und ein Lehrling gesucht.

Bäckerei Juda Schuster, Sterbfritz

(Hessen)." |

| |

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25. September 1903:

"Einen tüchtigen Gesellen und einen Lehrling aus achtbarer Familie

suche für meine Bäckerei. Juda Schuster.

Sterbfritz." Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 25. September 1903:

"Einen tüchtigen Gesellen und einen Lehrling aus achtbarer Familie

suche für meine Bäckerei. Juda Schuster.

Sterbfritz." |

Commis-Suche von Joses Schuster (1900)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1900: "Suche

einen jüngeren Commis, für Detail Reisen mit guter Handschrift,

per 15. Juli. Samstags und Feiertage geschlossen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. Juni 1900: "Suche

einen jüngeren Commis, für Detail Reisen mit guter Handschrift,

per 15. Juli. Samstags und Feiertage geschlossen.

Joses Schuster, Sterbfritz, Hessen." |

Jakob Hecht sucht eine Stelle (1903)

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Mai 1903:

"Suche eine Stelle als Geselle in Schabbos geschlossener

Sattlerei. Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 28. Mai 1903:

"Suche eine Stelle als Geselle in Schabbos geschlossener

Sattlerei.

Jakob Hecht, Sterbfritz." |

Gesellengesuch der Bäckerei Josef Strauß (1911) und weitere Anzeige (1919)

Anzeige

in "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 18. August

1911: "Junger tüchtiger Bäckergeselle sofort gesucht. Anzeige

in "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 18. August

1911: "Junger tüchtiger Bäckergeselle sofort gesucht.

J.

Strauß, Sterbfritz". |

| |

Anzeige

der Bäckerei Josef Strauss in der "Schlüchterner Zeitung" vom 12. März 1919:

"Habe meine Bäckerei wieder eröffnet und bitte um geneigten Zuspruch. Anzeige

der Bäckerei Josef Strauss in der "Schlüchterner Zeitung" vom 12. März 1919:

"Habe meine Bäckerei wieder eröffnet und bitte um geneigten Zuspruch.

Josef Strauss, Bäckerei, Sterbfritz." (Anzeige erhalten von

Dirk Ebenhöch) |

Hochzeitsanzeige für Eugen Weil und Manni geb. Birk

(1913)

Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11.

Juli 1913: "Statt Karten! Wir beehren uns Freunden und Bekannten

mitzuteilen, dass die Trauung unserer Kinder Manni und Eugen

- so Gott will - Sonntag, 13. Juli (8. Tamus) mittags 1 1/2 Uhr in

Frankfurt am Main, Loge Carl, Mozartplatz, stattfinden wird. Anzeige im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 11.

Juli 1913: "Statt Karten! Wir beehren uns Freunden und Bekannten

mitzuteilen, dass die Trauung unserer Kinder Manni und Eugen

- so Gott will - Sonntag, 13. Juli (8. Tamus) mittags 1 1/2 Uhr in

Frankfurt am Main, Loge Carl, Mozartplatz, stattfinden wird.

Herr und Frau Josef Birk, Sterbfritz. Herr und Frau David J. Weil,

Frankfurt am Main." |

Anzeige der Schuhhandlung Dessauer (1919)

Anzeige

in der "Schlüchterner Zeitung" vom 1. November 1919: "Herren-,

Damen- und Kinderstiefel Anzeige

in der "Schlüchterner Zeitung" vom 1. November 1919: "Herren-,

Damen- und Kinderstiefel

sind in reicher Auswahl und in erstklassigen Qualitäten wieder eingetroffen

bei

S. Dessauer,

Sterbfritz." (Anzeige erhalten von Dirk Ebenhöch) |

Weitere Dokumente

Rechnung/Quittung der Spezerei-, Eisen- und Schnittwarenhandlung - Tabak &

Zigarren Lismann Straus (1864)

Die

Rechnung vom 1. August 1864 wurde von Lismann Straus quittiert am 7.

September 1864. Die

Rechnung vom 1. August 1864 wurde von Lismann Straus quittiert am 7.

September 1864.

(erhalten von Dirk Ebenhöch) |

Rechnung der Manufaktur-, Eisen- & Spezerei-Waren,

Porzellan- & Glaswaren, Dielen- & Lattenhandlung Juda Marx (1886)

und Anzeige u.a. von Juda Marx Sohn

(1912)

Die Rechnung der

"Manufactur-, Eisen- & Spezerei-Waaren, Porzellan- & Glaswaaren, Dielen- & Lattenhandlung

von Juda Marx

in Sterbfritz datiert vom 1. Februar 1886. Die Rechnung der

"Manufactur-, Eisen- & Spezerei-Waaren, Porzellan- & Glaswaaren, Dielen- & Lattenhandlung

von Juda Marx

in Sterbfritz datiert vom 1. Februar 1886.

Juda (Juedel) Marx wurde am 23. Januar 1839 in Sterbfritz geboren. Er starb am 20. Februar 1927 in Sterbfritz und

wurde begraben auf dem jüdischen Friedhof in

Altengronau.

Juda Marx war zweimal verheiratet, in erster Ehe mit Hannchen (Johannette) geb.

Tannenbaum, geb. 1839 in Harmuthsachsen, gestorben am 27. Oktober 1869 in Sterbfritz.

Hannchen Marx, geboren am 21. Oktober 1869 in Sterbfritz war ein Kind

aus dieser ersten Ehe. Sie ist am 14. Februar 1944 im Ghetto

Theresienstadt umgekommen. Sie war verheiratet mit Salomon Schuster,

geb. 1. April in Romsthal. Er ist am 9. Oktober 1942

im Ghetto Theresienstadt umgekommen.

In zweiter Ehe war Juda Marx verheiratet mit Schanette (Jeanette) geb. Hecht.

Aus dieser Ehe gingen acht Kinder hervor:

Minna Marx, geb. 10. September 1872 in Sterbfritz, Lena Marx,

geb. 15. Dezember 1873 in Sterbfritz, verheiratet mit Joseph Reichsheimer,

Joseph Marx, geb. 1875, gestorben 8. Oktober 1901 in Sterbfritz, Malchen

(Amalie) Marx, geb. 15. Dezember 1876 in Sterbfritz, gestorben am 3. Februar 1951 in New York,

verheiratet mit Nathan Zimmermann, geb. 7. September 1873 in Ober-Seemen, gestorben am 24. November in New York,

Betti Marx, geb. 28. April 1876, gestorben am 20. September 1926 in Seligenstadt, verheiratet mit Josef Lilien,

geb. 20. Juni 1874 in Seligenstadt, gestorben am 31. August 1948 in New

York,

Aron Marx, geb. 19. November 1881, am 12. November 1943 im Ghetto

Theresienstadt umgekommen,

Shmuel Marx, geb. 1884, gestorben am 25. August 1885 in Sterbfritz, begraben im jüdischen Friedhof in Altengronau,

Max Marx.

Quellen: https://www.geni.com/people/Juedel-Marx/6000000006374298052

http://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsrec/current/280/mode/base/setmode/base/pageSize/50/sn/juf?q=Altengronau&fq%5B%5D=sprache%3Ahebr%C3%A4isch%2C+deutsch

http://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsrec/mode/grid/setmode/grid/current/137/page/5/sort/score+asc/pageSize/30/sn/juf?q=Altengronau |

| |

Anzeige

in der "Schlüchterner Zeitung" von 1912: "Flachs-, Hanf- und Abwerg zur

Lohnverarbeitung - unter Garantie höchstmöglichsten Ergebnisses wie

billigster Löhne - übernehmen das ganze Jahr über für die bekannt

leistungsfähige Spinnerei Schornreute in Ravensburg und erbitten sich

freundliche Zuweisungen Anzeige

in der "Schlüchterner Zeitung" von 1912: "Flachs-, Hanf- und Abwerg zur

Lohnverarbeitung - unter Garantie höchstmöglichsten Ergebnisses wie

billigster Löhne - übernehmen das ganze Jahr über für die bekannt

leistungsfähige Spinnerei Schornreute in Ravensburg und erbitten sich

freundliche Zuweisungen

die Vertreter (5 nichtjüdische Namen, dann:) Juda Marx Sohn Sterbfritz."

|

Dokument eines Grundstücksverkaufes von David Goldschmidt an J. G. Röder (1900)

(Quelle: Archiv des Chronikteams Sterbfritz - Nachlass Röder)

Die

Urkunde ist datiert auf den 8. Mai 1900: "Das auf den Namen des David

Goldschmidt und Ehefrau Ernestine geb. Ramsfelder von Sterbfritz im

Grundbuch von Bd. VII Nr. 390 eingetragen gewesene Grundstück... ist

ihnen ... als Eigentum zugeschrieben worden..." Die

Urkunde ist datiert auf den 8. Mai 1900: "Das auf den Namen des David

Goldschmidt und Ehefrau Ernestine geb. Ramsfelder von Sterbfritz im

Grundbuch von Bd. VII Nr. 390 eingetragen gewesene Grundstück... ist

ihnen ... als Eigentum zugeschrieben worden..."

(erhalten von Dirk Ebenhöch) |

Karte von Moritz Schuster an Josef Metzler in Bad Orb (1915)

Die

Karte wurde von Moritz Schuster am 16. Februar 1915 an Josef Metzler in

Bad Orb geschickt (Dokument erhalten von Dirk Ebenhöch) Die

Karte wurde von Moritz Schuster am 16. Februar 1915 an Josef Metzler in

Bad Orb geschickt (Dokument erhalten von Dirk Ebenhöch)

Es handelte sich um das Geschäft von Moritz Schuster, vormals David Schuster

in Sterbfritz. Möbel und Polsterwaren. Näh- und landwirtschaftliche

Maschinen. Eisen, dielen, Baumaterialien, Manufakturwaren. |

Adam Kleinhenz wird wegen Kontakten mit jüdischen Einwohnern unter Druck von

Seiten der NSDAP-Ortsgruppe gesetzt (1935)

Brief

der NSDAP Ortsgruppe Sterbfritz vom 21. Januar 1935 an Adam Kleinhenz in

Sterbfritz (Dokument erhalten von Dirk Ebenhöch): Brief

der NSDAP Ortsgruppe Sterbfritz vom 21. Januar 1935 an Adam Kleinhenz in

Sterbfritz (Dokument erhalten von Dirk Ebenhöch):

Zum Lesen bitte die Textabbildung anklicken. |

Dokumente zur Familie Sally und Sofie Schuster

(Dokumente erhalten über Dirk Ebenhöch)

|

|

|

Sally und Sofie Schuster

im September 1938

|

Das 1929 gebaute Wohnhaus der Familie

Sally Schuster

(Darmhandlung usw.) in der Kinzigstraße 12, heute Am Ärztehaus 2; vor

dem Haus die Kinder Isfried, Rudolf und Karl |

"Judenpass" (mit

aufgedrucktem "J") von 1939 für

Isfried Schuster (geb. 12. Juli 1924 in Sterbfritz,

gest. 2017 in Argentinien)

|

| |

| Anmerkung: Salli

(Salomon) Schuster ist am 23. April 1893 in Sterbfritz geboren als Sohn von

Juda Schuster und der Klara (Klärchen, Kelle) geb. Grünebaum. Er war

verheiratet mit Sophie geb. Strauss, die am 17. Juli 1901 in

Laudenbach (MSP)

geboren ist. Die beiden hatten sechs Kinder, darunter Isfried, der am 12.

Juli 1924 in Sterbfritz geboren. ist. Sally Schuster war in Sterbfritz nach

dem Hausschild (Foto oben Mitte) Inhaber einer "Darmhandlung - Fleischerei

Machines-Werkzeuge - Metzger-Wäsche - Felle", nach der Liste im

Kreisadressbuch (siehe unten) Inhaber einer "Häute- und Fellhandlung". In

der NS-Zeit konnte die Familie nach Argentinien

emigrieren. Salli Schuster starb am 3. März 1987 in Buenos Aires, seine Frau

Sophie starb am 31. Januar 1990 gleichfalls in Buenos Aires. Isfried ist im

Juli 2017 gestorben. Genealogische Angaben nach

https://www.geni.com/people/Salli-Schuster/6000000006803076376 und nach

MyHeritage Familienstammbäumen. |

|

|

Die Feuerwehr in

Sterbfritz 1929

mit jüdischen Feuerwehrmitgliedern |

|

|

| |

Auf dem Fotoausschnitt sind zu

sehen: von links Bürgermeister Adam Löffert, Johann Kraus, Sally

Schuster, Fahrer Alois Weiß. In der Gruppe sind auch Artur Kahn und

Benjamin Strauß zu sehen. |

| |

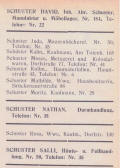

Liste

über die verschiedenen Familien Schuster in Sterbfritz. Liste

über die verschiedenen Familien Schuster in Sterbfritz.

Quelle: Kreisadressbuch von ca. 1925/27 S. 70; der noch genannte Nathan

Schuster heiratete im Mai 1926 und zog nach

Schmalkalden.

|

| Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarte

des in Sterbfritz

geborenen Emil Straus |

|

|

| |

Kennkarte (ausgestellt

in Mainz 1939) für Emil Straus

(geb. 29. Dezember 1856 in

Sterbfritz), Rentner |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Thea Altaras (1988 S. 160) vermutet, dass das in der

Mittelgasse stehende Synagogengebäude aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts

stammte. Es handelte sich um einen zweigeschossigen Fachwerkbau mit Satteldach

und Zwerchhaus, an dessen Hälfte ein quadratischer Anbau angelehnt war,

vermutlich das Schulhaus (vgl. Foto unten). Im Bereich des Toraschreines gab es

hohe Fenster, möglicherweise ursprünglich auch an den Seitenwänden.

Offenbar gab es schon relativ früh (kurz nach 1840) in der Synagoge in

Sterbfritz durch den dortigen Vorbeter deutsche Predigten. Mehrere Jahre

lang wurde in der Zeitschrift "Der Israelit" mit einer deutschen

Musterpredigt, "vorgetragen in der Synagoge Sterbfritz"

geworben:

Veröffentlichung einer Predigt aus der Synagoge Sterbfritz

1842/1844

|

|

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit

des 19. Jahrhunderts" vom 30. Januar 1842 und vom 24. November 1844:

"Bekanntmachung - Bei F. Schuster in Hersfeld und Homberg ist

erschienen und durch all Buchhandlungen zu beziehen: Hause, B., Drei

Predigten, vorgetragen in den Synagogen zu Sterbfritz und

Oberaula....

Immer mehr kommt die deutsche Predigte in den Synagogen in Aufnahme und

wird gewiss dazu beitragen, mehr Licht in dieselben zu bringen. Darum

ist's verdienstlich, wenn gute deutsche Predigten von jüdischen

Religionslehrern gedruckt werden, damit dieselben auch die häusliche

Erbauung befördern und beleben. Obige Predigten sind in vielen

Rezensionen sehr gerühmt worden; in denselben herrscht die reine Moral,

die über allen Sekten erhaben steht." |

Zu den besonderen Ereignissen in der Geschichte jeder

Synagoge gehörte es, wenn eine neue Torarolle einzuweihen war, was gewöhnlich

als Fest des ganzen Dorfes mit einer großen Prozession zelebriert wurde. Auch

in Sterbfritz wurde im im März 1900 ein solches Ereignis festlich begangen,

wenngleich noch kein Bericht hierzu, nur eine Liste mit Spenden anlässlich

dieses Ereignisses gefunden werden konnte.

Einweihung der Torarolle 1900

Im

Artikel aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. März 1900

werden Personen genannt, die anlässlich der Einweihung der Torarolle

gespendet haben. Im

Artikel aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. März 1900

werden Personen genannt, die anlässlich der Einweihung der Torarolle

gespendet haben. |

Renovierungsarbeiten (1905)

Anzeige in der "Schlüchterner Zeitung Nr.45

vom 7. Juni 1905 (Hinweis von Dirk Ebenhöch): "Die Herstellung der

Außenwände, der Synagoge, Lehrerwohnung und Schulsaal daher, soll im

Submissionswege, an den wenigstnehmenden vergeben werden. Angebote hierauf,

sind bis zumn 13. Juni d.Jr. mittags 3 Uhr verschlossen, an den

Unterzeichneten, bei welchen das Näherer über die Ausführungen der Arbeiten

einzusehen ist, einzureichen.

Sterbfritz den 1. Juni 1905. Der Synagogenälteste M.L. Schuster." |

Nach dem Ersten Weltkrieg

plante die jüdische Gemeinde den Neubau einer Synagoge in Sterbfritz. Doch ist

dieser Plan nicht mehr ausgeführt worden.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge durch SA-Leute im

Inneren verwüstet. Danach wurde das Gebäude als Abstellraum verwendet und nach

1961 abgebrochen. Das Grundstück wurde mit einem Einfamilienhaus neu

bebaut.

Adresse/Standort der Synagoge: Grundstück

Mittelgasse 9

Fotos

(Foto in der ersten Fotozeile erhalten von Dirk Ebenhöch/Archiv

Chronikteam Sterbfritz; Schwarzweißfoto in der zweiten Fotozeile links aus: Arnsberg, Bilder S. 190 mit Quelle:

Frankfurter Rundschau 1961, Foto Hattemer; Foto zweite Fotozeile rechts erhalten

von Dirk Ebenhöch/Archiv Chronikteam Sterbfritz; neuere Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 31.5.2007)

| |

|

|

Zur Geschichte eines ehemaligen jüdischen

Hauses:

das Haus Brückenauer Straße 38

(um 1910/15 im Besitz von Seligmann Klein - in den 1920er-Jahren

Familie Schuster

- seit 1938 Familie Kaspar Merx - ca. 1988

letzter Besitzerwechsel;

Fotos erhalten von Joachim Weichert)

|

|

|

|

|

Das

Gebäude ca. 1910/15 - damals im

Besitz von Seligmann (Seli) Klein; in den

1920er-Jahren wurde das Gebäude

aufgestockt und nach links erweitert |

Seit 1938 war das

Gebäude im Besitz

von Kaspar und Angelika Merx (am Fenster:

A. Merx und J. Müller) |

nach 1938: Textil-

& Schuhwarengeschäft

von Kaspar Merx jr.

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

Das Gebäude in

den 1960er-Jahren

mit Vorbau: Schaufenster für den Laden |

Um 1980: Umbau des

Gebäudes: Erneuerung

der rechten Gebäudehälfte |

Originale

Haustür, die bereits auf dem

Foto von 1910/15 zu sehen ist |

| |

|

|

|

|

|

| Das

Haus Brückenauer Straße Anfang 2012 (Fotos: Joachim Weichert) |

| |

|

|

Haus der

Familie Josef Birk

und Regine geb. Stern

(Foto erhalten von Dirk Ebenhöch) |

|

|

| |

Das Haus Am

Rathaus 1 wurde 1936

an den Bäckermeister Philipp Freund verkauft. |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 298-299. |

| ders.: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder -

Dokumente. S. 190. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 160. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 138. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 226-227. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 589. |

|  Max Dessauer: Aus unbeschwerter Zeit - Geschichten

um die Juden aus meinem Dorf. Vorwort von Carlo Schmid. Verlag Frankfurter

Bücher. Frankfurt 1962. 183 S. Max Dessauer: Aus unbeschwerter Zeit - Geschichten

um die Juden aus meinem Dorf. Vorwort von Carlo Schmid. Verlag Frankfurter

Bücher. Frankfurt 1962. 183 S.

Max Dessauer ist es zu verdanken, dass von der jüdische Tradition in Sterbfritz neben dem dunkelsten Kapitel auch freundlichere Bilder überliefert sind. In seinem Buch aus unbeschwerter Zeit“ schildert der 1962 Verstorbene Geschichten und Episoden aus einer Zeit, in der Christen und Juden an der Kinzigquelle ein gut nachbarliches, häufiger gar freundschaftliches Miteinander pflegten.

Die Erinnerungen Dessauers vermitteln einen lebendigen Eindruck vom Landjudentum, das in Hessen und speziell im Bergwinkel einen vergleichsweise überdurchschnittlichen Bevölkerungsanteil stellte. Zur Blütezeit 1885 waren in Sterbfritz immerhin 15 Prozent der etwas mehr als 1000 Bewohner jüdischen Glaubens. Der Anfang des 19. Jahrhunderts gebauten Synagoge war sogar eine eigene einklassige Elementarschule angegliedert. Obgleich Juden und Christen auf dem Land im Glauben stark traditionsgeprägt waren, „gab es im Alltag viele Bindungen, die konfessionelle Unterschiede aufhoben“, schrieb Dessauer. Nicht zuletzt auch die Armut, das kärgliche Dorfleben, verband beide Bevölkerungsgruppen. So fanden sich Juden in der Gemeindevertretung, politischen oder geselliger. Vereinsvorständen bis hin zur Feuerwehr. Ein Ort der Geselligkeit war das jüdische Café Schuster, in dem auf einem Grammophon alte Platten liefen und später das erste Radio im Dorf angeschaltet wurde. Juden und Christen spielten hier Karten. sonntags wurde getanzt.. |

|  Thomas Müller: Max Dessauer (1893-1962): Ein

Sterbfritzer Jude, sein Leben und seine Erinnerung an die 'unbeschwerte

Zeit'. In: Unsere Heimat. Mitteilungen des Heimat- und Geschichtsvereins

Bergwinkel e.V. Heft 14 1998.

Thomas Müller: Max Dessauer (1893-1962): Ein

Sterbfritzer Jude, sein Leben und seine Erinnerung an die 'unbeschwerte

Zeit'. In: Unsere Heimat. Mitteilungen des Heimat- und Geschichtsvereins

Bergwinkel e.V. Heft 14 1998.

Beiträge zur Geschichte jüdischer

Sterbfritzer. Hrsg.: Heimat- und Geschichtsverein Bergwinkel e.V. S. 1-110.

Basierend auf einem Buch vom Max Dessauer (1893-1962) haben sich Monica Kingreen und Thomas Müller auf die jüdischen Spuren in Sterbfritz begeben. Ihre Forschungsarbeit ist vom Heimat- und Geschichtsverein Bergwinkel in der Broschüre

"Beiträge zur Geschichte jüdischer Sterbfritzer" dokumentiert.

Auf 100 Seiten zeichnet der am Grimmelshausen-Gymnasium beschäftigte Referendar Thomas Müller (34) den Lebensweg Max Dessauers nach, der Kindheit und Jugend in Sterbfritz verbrachte, im ersten Weltkrieg schwer am Arm verwundet wurde, während der Weimarer Republik als Kaufmann in Fulda und Offenbach arbeitete und 1936 vor den Nazis nach Frankreich floh.

Dort gelang es ihm nicht nur, mit Frau und Tochter unterzutauchen, sondern über Kontakte zu Widerstandsgruppen auch vielen verfolgten Juden zu helfen.

Mitte der 50iger Jahre war Dessauer maßgeblich am Aufbau eines Altenwohnheims bei Paris für Überlebende des Völkermordes beteiligt. Dabei knüpfte er Kontakte zu namhaften deutschen Politikern, darunter Carlo Schmidt, der ihn drei Jahre nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1961 mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnete. |

| Monica Kingreen: Lazarus Hecht aus Sterbfritz – ein jüdischer Hausierer, in:

ebd. S. 111-119.

Das Schicksal des kleinen treuherzigen, im gesamten Kreis Schlüchtern bekannten Hausierers Lazarus Hecht zeichnet die Nidderauer Geschichtsforscherin und Autorin Monica Kingreen noch einmal gesondert nach. Sie bezeichnet Hecht, der sich mit einem kleinen Bauchladen mehr schlecht als recht über Wasser hielt als „prägnante und typische Gestalt des hessisch-jüdischen Landlebens“. Gebückt zog er über die Dörfer, verkaufte Nähnadeln und Fliegenfänger und wurde vor allem als Nachrichtenübermittler geschätzt.

Die Nazis verboten ihm sein Gewerbe und bald darauf den Kontakt mit jeglichen Bauern. Fast ein Jahr musste er mit dem Judenstern durch Sterbfritz gehen, ehe er am 30. Mai 1942 über Schlüchtern nach Theresienstadt und drei Wochen später nach Treblinka verschleppt wurde. Am 29. September 1942, unmittelbar nach seiner Ankunft, wurde der liebenswürdige Hausierer, 67 Jahre alt, vergast. Lazarus Hecht ist einer von 58 Namen in einer gesonderten Auflistung Monika

Kingreens. Darin skizziert sie das Leben aller bekannten Juden aus Sterbfritz, die im Rassenwahn ermordet wurden. |

| dies.: Die Namen der ermordeten jüdischen

Sterbfritzer. In: ebd. (wie Beitrag Thomas Müller) S. 120-126. |

|  Henry

D. Schuster: Von Sterbfritz nach Las Vegas. CoCon-Verlag 2011. ISBN

978-3-937774-83-1 213 S. 115 Abb. Henry

D. Schuster: Von Sterbfritz nach Las Vegas. CoCon-Verlag 2011. ISBN

978-3-937774-83-1 213 S. 115 Abb.

Der 2011 85-jährige Henry Schuster beschreibt in seinem Buch, wie aus dem am 18. März 1926 in der Schlüchterner Straße 24 in Sterbfritz geborenen Heinz der amerikanische Staatsbürger Henry wurde.

Henry Schuster ist 2014 verstorben, siehe

https://www.sterbfritz-chronik.de/persönlichkeiten/heinz-henry-schuster/

Die Familie Schuster gehörte zu den angesehensten der Gemeinde. Der Vater betrieb ein gut eingeführtes Textilgeschäft mit angeschlossenem Versandhandel, die Mutter hielt als umsichtige Hausfrau die Familie zusammen. Sie lebten in Eintracht mit ihren christlichen Nachbarn. Doch 1933 war eine glückliche Kindheit zu Ende. Heinz wurde die Zielscheibe von Verachtung, Spott und roher Gewalt, gerade auch in der Schule. Er konnte mit einem Transport jüdischer Kinder und Jugendlicher in die USA in Sicherheit gebracht werden. Seine Mutter und seine Schwester Margot wurden umgebracht, die andere Schwester überlebt das KZ

Bergen-Belsen. |

Hinweis auf ein familiengeschichtliches Werk

Nathan M. Reiss

Some Jewish Families

of Hesse and Galicia

Second edition 2005

http://mysite.verizon.net/vzeskyb6/ |

|

|

| |

In diesem Werk

eine Darstellung zur Geschichte der jüdischen Familien Goldschmidt, Hess

und Levi-Kann in Heubach, Sterbfritz,

Uttrichshausen und Züntersbach ("The

GOLDSCHMIDT, HESS and LEVI-KANN Families of Heubach, Sterbfritz,

Uttrichshausen, and Züntersbach" S. 143-170) (

Nachkommen bis um 2000) mit zahlreichen Abbildungen

u.a.m. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Sterbfritz

(now part of Sinntal) Hesse-Nassau. The community, numbering 169 (16 % of

the total) in 1885 was affiliated with the rabbinate of Hanau. After Worldwar I

it had members in Oberzell, but only five pupils attended its community school.

More than half of the 92 Jews who remained in 1933 left before Kristallnacht

(9-10 November 1938), when the synagogue's interior was destroyed; 28 emigrated

and at least 15 perished in the Holocaust.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|