|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

Wittmund mit

Altfunnixsiel und Carolinensiel (Kreisstadt, Ostfriesland/Niedersachsen)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Wittmund bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938/40. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./17.

Jahrhunderts zurück Die namentlich ersten Nennungen von Juden in der Stadt

gehen auf 1634 (Jekutiel Blitz in Wittmund geboren; er starb

1689 in Amsterdam) bzw. auf 1639 (Moyses Nathan

aus Wittmund bezahlt seine Schutzgebühren) zurück. 1645 werden genannt:

David Abrahams, Moyses Nathans und Godtschalck Isaacs. 1671 lebten sieben

jüdische Familien in der Stadt (Jacob Calmans, Gößel Sadix, Nathan Levi,

Benedicts Calmans, Levin Wolffs, Philipp Isaacs, Moses Nathan).

Im 18. Jahrhundert gab es 1710 51 jüdische Einwohner in der

Stadt (in elf Haushaltungen), 1744 65 (in 13 Haushaltungen). Die jüdischen

Familienvorsteher waren vor allem als Schlachter und als Pferdehändler tätig

(1744: sechs Schlachter, vier Pferdehändler, drei lebten vom Handel und

Geldverleih; einige lebten vom Geldverleih und Handel. Der wohlhabendste jüdische

Einwohner war Mitte des 18. Jahrhunderts der Kattunhändler und Geldverleiher

Zadeck Cosmar. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert gab es 16 jüdische

Familien in Wittmund.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1804 57 (5 % von insgesamt 1.550 Einwohnern), 1829/33 112 (5,9 % von 1.907), 1848 109

(5,2 % von 2.093), 1861 109 (5,6 % von 1.947), 1871 88 (4,7 % von 1.887), 1885 86

(4,5 % von 1.901), 1895 81 (4,1 % von 1.980), 1905 71 (3,4 % von 2.116), 1913 66

(3,1 % von 2.141).

Zur jüdischen Gemeinde gehörten auch die in Altfunnixsiel

(im 18. Jahrhundert zeitweise die Familie des Cosmes Aarenzs) und Carolinensiel

lebenden jüdischen Personen. An letzterem Ort wurden gezählt: 1736 die Familie

des Michael Jacobs; 1871 27 jüdische Einwohner (1,6 % von insgesamt 1.664

Einwohnern), 1885 21, 1895 20, 1905 9.

Ein Großteil der jüdischen Familien lebte bis zur zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts in sehr armseligen Verhältnissen. Erst gegen Ende des 19.

Jahrhunderts verbesserte sich die wirtschaftliche Lage. Inzwischen hatten

mehrere Familien Läden in der Stadt eröffnet (für Kolonialwaren, Obst und

Gemüse, Haushaltsgegenstände, Manufakturwaren, Schuhe). Weiterhin gab es

Schlachtereien sowie Vieh- und Pferdehandlungen im Besitz jüdischer

Familien.

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine jüdische Schule

(seit 1851 eine jüdische Elementarschule in einem Gebäude in der Buttstraße,

1911 durch ein neues Gebäude mit Lehrerwohnung ersetzt; bis 1924 verwendet),

ein rituelles Bad (seit 1911 im Schulgebäude) und ein Friedhof. Zur

Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt,

der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war (siehe Ausschreibungen unten).

1880 waren in der jüdischen Elementarschule 12 Kinder zu unterrichten. Unter den Lehrern blieb in

besonderer Erinnerung Lehrer Moritz Lachmann, der von 1897 bis zu seinem Wechsel

nach Aurich 1926 in Wittmund wirkte. 1921

unterrichtete Lehrer Lachmann noch fünf Schüler an der jüdischen

Elementarschule sowie drei Religionsschüler.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Isidor Cohen (geb.

30.10.1869 in Wittmund, vor 1914 in Herbern, Westfalen wohnhaft, gef.

24.2.1917). Nach Angaben von D. Fraenkel (s. Lit. S. 1570) war auch

Bernhard Schlösser unter den Gefallenen (geb. 11.9.1888 in Ahaus, gef.

22.7.1915).

Um 1924, als noch 53 jüdische Einwohner in der Stadt gezählt wurden (von

insgesamt 2435 Einwohnern, dazu vier beziehungsweise fünf in Carolinensiel [von

insgesamt 1.527 Einwohnern]), waren die Gemeindevorsteher Nathan Löwenstein und

Louis Donner (zugleich Schulvorsteher). Als Volkschul- und Religionslehrer,

zugleich Kantor und Schochet war bis zu seinem Weggang nach Aurich 1926 der

bereits genannte Moritz Lachmann tätig; er erteilte an der

öffentlichen jüdische Volksschule drei Kindern den Unterricht, dazu an der

Religionsschule der Gemeinde den Unterricht für zehn Kinder. Der

Religionsunterricht an den öffentlichen nichtjüdischen Volksschule für

zusammen sieben Kinder erteilte Lehrer Lachmann. Die Gemeinde nannte sich

offiziell "Synagogengemeinde Wittmund-Carolinensiel". An jüdischen Vereinen

bestanden der Wohltätigkeitsverein Gemiluth Chassodim (1924 16

Mitglieder unter dem Vorsitz von Lehrer Moritz Lachmann, 1932 unter dem Vorsitz von J.

Morgenroth) und der Israelitische Frauenverein (1924/32 mit 18

Mitgliedern unter dem Vorsitz der Frau von Isaak Hess). 1922 hatte Lehrer

Lachmann auch eine Ortsgruppe des "Centralvereins" gegründet (18

Mitglieder). Die Gemeinde gehörte

zum Landrabbinatsbezirk Emden.

1932 waren die Gemeindevorsteher Nathan Löwenstein (1. Vors.), Jan

Morgenroth (2. Vors.) und Isaak Hess (3. Vors. und Schatzmeister). Als Kantor

war inzwischen Abraham Straßfeld tätig. Er erteilte noch sechs jüdischen

Kindern den Religionsunterricht.

1933 wurden noch 40 jüdische Einwohner in der Stadt gezählt. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Wittmund war bereits in

den frühen 1920er-Jahren ein Zentrum für die Aktivitäten nationalistisch-völkischer

Bewegungen. Am 5. März 1933 erhielt die NSDAP in der Stadt 57,1 % der Stimmen

(im Kreis sogar 71 %). 1934 waren die Gewerbe der jüdischen

Haushaltsvorsteher: Altwarenhandel (1), Textilhandel (2), Schuhhandel (1),

Schlachter (2), Vieh- und Schafhandel (3), Pferdehandel (1). Die Familien waren:

Lehrer Abraham Straßfeld (Buttstraße), Nathan Löwenstein (Klußforder

Straße), Isaak Heß (Klußforder Straße), Adolf Wolf (Brückstraße), Moritz

Wolf (Brückstraße), Louis Donner (Brückstraße), Hermann Donner

(Brückstraße), Marcus Cohen (Brückstraße) Jan Morgenroth (Norderstraße),

David Wolf (Mühlenstraße), David Wolf (Mühlenstraße), Wolf und Max van

Geldern (Mühlenstraße). Adolf Cohen Mühlenstraße bzw. Buttstraße.

Lehrer und Kantor Abraham Straßfeld emigrierte mit seiner Familie Ende März

1935 in die USA. Beim Novemberpogrom 1938 kam es zu schweren

Ausschreitungen gegen die noch in der Stadt lebenden jüdischen Einwohner. Die

meisten der jüdischen Einwohner wurden in einen Stall eingesperrt; neun Männer

wurden in das KZ Sachsenhausen verbracht, dort wochenlang festgehalten und in

dieser Zeit gefoltert schwer misshandelt.

1940 verließen im Zusammenhang mit dem Evakuierungsbefehl für die

ostfriesischen Juden die letzten zwölf Wittmunder Juden ihre Heimatstadt, drei

von ihnen wanderten noch in die USA aus.

Von den in Wittmund geborenen und/oder längere Zeit am Ort

wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Alwine Bucki geb. de Leve

(1888), Abraham Adolf Cohen (1874), Albert Cohen (1883), Clara Cohen geb. Pinto

(1898), Ernst Cohen (1885), Frieda Cohen geb. Pinto (1897), Jacob Cohen (1869),

Max Cohen (1871), Henriette (Henni) Cohn geb. Feilmann (1877), Johanna Donner

(1880), Jettchen Engers geb. Hess (1899), Julia (Julie) Engländer geb. Wolff

(1889), Jeanette Fink geb. Cohen (1889), Agnes Auguste Hess geb. Mendelsohn

(1874), Isaak Josef Hess (1870), Iwan Hess (1893), Josef Hess (1906), Karl

Normann Hess (1900), Karoline Hess (1858), Samuel Simon Hess (1863), Simon de

Jonge (1901), Lehrer Moritz Lachmann (1867, s.u.), Anna Löwenstein (1905), Nathan Löwenstein (1875), Berta Mansfeld

geb. Cohen (1880), Josef Julius Neumark (1858), Moritz Moses Lazarus Neumark

(1866), Henriette (Henny) Ostberg geb. Cohen (1867), Amalie Rosenhain geb. de

Leve (1884), Marianne Scholz geb. Donner (1858), Salomon Heinz Seligmann (1907),

Sophie Slobotzky geb. Neumark (1855), Resi Weinberg geb. Wolff (1902), Levy Luis

Lion Wolf (1871), Lilli (Lilly, Lili) Wolff geb. Donner (1887), Moritz Wolff

(1892),

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibungen der Stelle des Elementarlehrers, Vorbeters

und Schochet 1877 / 1880

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. September 1877: "Die Stelle eines unverheirateten

Elementarlehrers, Vorbeters und Schächters in hiesiger Gemeinde, ist am

1. Mai 1878 neu zu besetzen. Gehalt bei freier Wohnung, Heizung 900 Mark

jährlich. Reflektierende wollen sich gefälligst baldigst an uns

wenden. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 11. September 1877: "Die Stelle eines unverheirateten

Elementarlehrers, Vorbeters und Schächters in hiesiger Gemeinde, ist am

1. Mai 1878 neu zu besetzen. Gehalt bei freier Wohnung, Heizung 900 Mark

jährlich. Reflektierende wollen sich gefälligst baldigst an uns

wenden.

Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde Wittmund in

Ostfriesland." |

| |

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. Februar 1880: "die Stelle eines unverheirateten Elementarlehrers,

Vorbeters und Schächters der hiesigen Gemeinde wird mit dem 1. Mai dieses

Jahres vakant. Das Gehalt beträgt 1000 Mark nebst freier Wohnung und

Feuerung. Es wird noch bemerkt, dass der betreffende Bewerber nur circa 12

Schüler zu unterrichten hat. Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 24. Februar 1880: "die Stelle eines unverheirateten Elementarlehrers,

Vorbeters und Schächters der hiesigen Gemeinde wird mit dem 1. Mai dieses

Jahres vakant. Das Gehalt beträgt 1000 Mark nebst freier Wohnung und

Feuerung. Es wird noch bemerkt, dass der betreffende Bewerber nur circa 12

Schüler zu unterrichten hat.

Wittmund. Der Gemeinde-Vorstand: M. Neumark. H. Donner."

|

Letztes

Lebenszeichen von Lehrer Moritz Lachmann (1942)

Anmerkung: Lehrer Moritz Lachmann (geb. 18. Mai 1874 in Schwersenz/Polen,

gest./umgekommen 12. August 1942 in Lodz), war Lehrer der jüdischen Gemeinde in

Aurich seit Ende 1926 bis 1941. Moritz Lachmann stand auch in

besonderer Weise in Kontakt zur jüdischen Gemeinde in Wittmund, wo er u.a. 23

Jahre lang Schriftführer des Männer-Gesangvereins war. Im Oktober 1941 wurde

er in das Ghetto Lodz deportiert, wo er im August 1942 umgekommen ist. Bewegend

ist die Todesanzeige, die in der Zeitschrift "Der Aufbau" im Juli 1942

abgedruckt ist.

Roberto Lichtenstein (Buenos Aires), Sohn von Else Inge Lichtenstein geb. Hess

und Enkel von Josef Hess (dessen Schwester Friederike Lachmann geb. Hess mit

Lehrer Moritz Lachmann verheiratet war), teilt hierzu per Mail vom 22.8.2011 mit:

"Die in den USA lebenden Gebrüder Lachmann bekamen (wahrscheinlich über

das Rote Kreuz) eine Postkarte von ihrem Vater, Moritz Lachmann, signiert

'Moritz Lachmann, Witwer'. So erfuhren sie vom Tode der

Mutter".

Vgl. Seite

zu den "Stolpersteinen" in Aurich für Ehepaar Lachmann

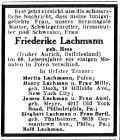

Todesanzeige

in der amerikanisch-jüdischen Zeitschrift "Der Aufbau" vom 31.

Juli 1942 S. 20: Todesanzeige

in der amerikanisch-jüdischen Zeitschrift "Der Aufbau" vom 31.

Juli 1942 S. 20:

"Erst jetzt erreicht uns die schmerzliche Nachricht, dass meine

innigstgeliebte Frau, unsere herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Großmutter

und Schwester,

Frau Friederike Lachmann geb. Hess

(früher Aurich, Ostfriesland) im 69. Jahre vor einigen Monaten in Polen

verschied.

In tiefster Trauer: Moritz Lachmann, Polen;

Henry Lachmann und Frau Milly geb. Dach, 10 Hillside Ave., New York

City;

James Lachman und Frau Anni geb. Meyer, 4917 Old York Road, Philadelphia,

Pa.;

Siegbert Lachman und Frau Bertl geb. Thalheimer, 6819 Germantown Ave..

Phila. Pa.;

Rolf Lachman." |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und

Privatpersonen

Anzeige des Manufaktur- und Konfektionsgeschäftes J.

Neumark (1875)

Anmerkung: die Familie Neumark gehört zu den bekanntesten jüdischen

Familien Wittmunds. Der Stammbaum lässt sich bis ins 17. Jahrhundert

zurückverfolgen. 1811 hat Abraham Jacobs den Familiennamen "Neumark"

angenommen. Dr. Moritz Neumark (geb. 1866 in Wittmund) war von 1906 bis

zu seiner Pensionierung 1934 Generaldirektor der Lübecker Hochofenwerke. Er ist

nach der Deportation 1943 im Ghetto Theresienstadt umgekommen; seine Frau Ida

konnte durch Vermittlung des Roten Kreuzes noch in die Schweiz ausreisen. Ein

Neffe von Dr. Moritz Neumark war der Ökonom Dr. Fritz Neumark, dessen

Vater Jacob Philipp Neumark 1861 in Wittmund geboren ist. Dr. Fritz Neumark

wurde 1933 als damaliger Hochschullehrer an der Frankfurter Universität

entlassen; nach 1945 kehrte er aus dem Exil nach Frankfurt zurück und war

Rektor der Frankfurter Universität 1954/55 und 1961/62.

Beim unten genannten "J. Neumark" handelte es sich wohl um Jacob

Abraham Neumark, Mitinhaber der Firma A. J. Neumark Söhne in Wittmund

(Manufaktur- und Konfektionsgeschäft in der Brückstraße 161)-

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. September 1875: "Für mein Manufaktur- und

Konfektionsgeschäft suche zum baldigen Antritt ein junges Mädchen,

welches fertig im Zuschneiden und Kleidermachen ist, unter

Zusicherung angenehmer Stellung. Wittmund. J. Neumark."

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 7. September 1875: "Für mein Manufaktur- und

Konfektionsgeschäft suche zum baldigen Antritt ein junges Mädchen,

welches fertig im Zuschneiden und Kleidermachen ist, unter

Zusicherung angenehmer Stellung. Wittmund. J. Neumark."

|

Zur Geschichte der Synagoge

Bereits im 17. Jahrhundert wurden Gottesdienste der

Wittmunder jüdischen Familien abgehalten, was aus dem Bericht des Pastors

Balthasar Arend von 1684 geschlossen werden kann, wenn er schreibt: "Es

haben auch die Juden durch obrigkeitliches Nachsehen schon über anderthalb

hundert Jahre allhier ihre Schule und Zusammenkunft gehabt...".

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Gottesdienst bereits über 50 Jahre

lang in einem der jüdischen Wohnhäusern abgehalten. 1815 war das Haus

mit dem Betraum baufällig geworden, worauf die Gemeindevorsteher eine

Hauskollekte für die Errichtung eines Synagogengebäudes in der Kirchstraße

durchführen wollte. Dies wurde von den Ortsbehörden abgelehnt, doch von

Zivilgouverneur von Vincke genehmigt. Darauf konnte eine einfache Synagoge

erbaut und am 9. Februar 1816 eingeweiht werden. Es handelte sich um ein

einstöckiges Klinkergebäude mit 60 bis 80 Sitzplätzen, ein Teil auf einer

Empore für die Frauen. Auch die in Carolinensiel und Altfunnixsiel lebenden

Juden kamen zum Gottesdienst nach Wittmund.

1866 konnte das 50-jährige Bestehen der Synagoge gefeiert werden.

Beim Gottesdienst wirkte auch die Wittmunder Liedertafel mit; Mitglieder der

umliegenden jüdischen Gemeinde waren anwesend.

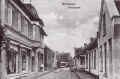

Die Synagoge wurde bis in die NS-Zeit genutzt. Auf Grund der weiter

zurückgegangenen Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder verkaufte die jüdische

Gemeinde die Synagoge im Juni 1938 an den Kaufmann E. Cornelius. Darauf

wurde sie abgebrochen. Die Torarolle wurde nach einem Bericht auf dem

jüdischen Friedhof vergraben.

Am Grundstück der früheren Synagoge befindet sich seit einigen Jahren eine Gedenkplakette. Die Umrisse der Synagoge sind durch schwarze Basaltsteine

markiert.

Adresse/Standort der Synagoge: Kirchstraße 12

(bzw. Synagogenplatz zwischen den Gebäuden Kirchstraße 10 und

12)

Fotos

(Quelle: Historische Aufnahme oben links aus dem Beitrag von

Eichenbaum/Hinrichs S. 173; historische Aufnahme oben rechts wurde von B.

Garbrecht in Bünde eingestellt auf der Website www.synagogen.info;

Farbfotos: Hahn, Aufnahmen vom August 2015)

Die Kirchstraße mit

der

Synagoge um 1920 |

|

|

| |

Auf der linken Straßenseite

(Mitte) ist

die ehemalige Synagoge erkennbar |

Abbruch der Synagoge

1938 |

| |

|

|

| |

Zeichnung der

Innenansicht der

Synagoge auf einer

Seite des

Heimatvereins Wittmund e.V. |

|

| |

|

|

Gedenkplakette zur

Erinnerung an die

Synagoge in der Kirchstraße 12 |

|

|

| |

Gedenkplakette in der

Kirchstraße |

|

| |

|

|

Fotos des Synagogenplatzes

im Sommer 2015

(Fotos: Hahn, Aufnahmen vom 13.8.2015) |

|

|

|

|

|

| Informationstafel

"Synagogen-Platz" |

Ansichten

der Gedenkstätte |

| |

|

|

|

|

|

| Informationstafel

"Jüdische Gemeinde Wittmund" |

Informationstafel

"Verkauf der Synagoge" |

Informationstafel

"Pogromnacht und 'Entjudung' Wittmunds" |

| |

|

|

| |

|

|

Das frühere jüdische

Schulhaus mit

Lehrerwohnung in der Buttstraße |

|

|

| |

Das Gebäude wurde 1911

erstellt; die Jahreszahl ist über dem Eingang erkennbar

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Edzard Eichenbaum / Helmut Hinrichs: Daten

zur Geschichte der Juden in Wittmund und die Wittmunder Judenfamilie

Neumark. In: Herbert Reyer / Martin Tielke (Hrsg.): Frisia

Judaica. Beiträge zur Geschichte der Juden in Ostfriesland. Aurich 1988

(Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands Bd. 67). S.

171-187. |

| Edzard Eichenbaum: Die Wittmunder Synagoge. Gegen

das Vergessen (Heimatkundliche Blätter 1). 2002. |

| Daniel Fraenkel: Artikel "Wittmund" in: Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinden in

Niedersachsen und Bremen (Hrsg. von Herbert Obenaus in Zusammenarbeit

mit David Bankier und Daniel Fraenkel). Bd. II Göttingen 2005 S. 1567-1573

(mit weiteren Literaturangaben). |

|  Reise

ins jüdische Ostfriesland. Hrsg. von der Ostfriesischen Landschaft -

Kulturagentur Georgswall 1-5 26603 Aurich. Tel.

04941-179957 E-Mail:

kultur[et]ostfriesischelandschaft.de. Erschienen im Juli 2013. 67 S.

Kostenlos beziehbar. Reise

ins jüdische Ostfriesland. Hrsg. von der Ostfriesischen Landschaft -

Kulturagentur Georgswall 1-5 26603 Aurich. Tel.

04941-179957 E-Mail:

kultur[et]ostfriesischelandschaft.de. Erschienen im Juli 2013. 67 S.

Kostenlos beziehbar.

Internet: www.ostfriesischelandschaft.de

"Reise ins jüdische Ostfriesland" ist ein gemeinsames Projekt im Rahmen des dritten kulturtouristischen Themenjahres

"Land der Entdeckungen 2013". Am 9. November 2013 jährte sich zum 75. Mal die Pogromnacht von 1938 in Deutschland. Dies haben 17 Einrichtungen, davon neun Museen und fast alle ehemaligen Synagogengemeinden zum Anlass genommen, sich unter dem Titel

"Reise ins jüdische Ostfriesland" zusammenzuschließen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verschwand die jüdische Kultur im Vergleich zum übrigen Deutschland hier bemerkenswert schnell aus dem bis dahin gemeinsamen Alltagsleben von Juden und Nichtjuden.

"Reise ins jüdische Ostfriesland" will an das einst lebendige jüdische Leben in der Region erinnern.

Die Projekte zeigen in beeindruckender Weise, wie ein Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Allen jedoch geht es insbesondere darum, dem vielfältigen jüdischen Leben in Ostfriesland bis zur Shoah und darüber hinaus wieder ein Gesicht zu geben. Denn Erinnerung ist ein Weg zur Heilung und damit zur Versöhnung. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Wittmund,

Hanover. Eight Jewish

families lived here in 1676 and at its peak, in 1878, the community numbered

115. The Jews built a synagogue in 1816 (replaced by a new one in 1910) and

maintained an elementary school between 1846 and 1928. In June 1933, there were

41 Jews registered in Wittmund. Sixteen moved to other German cities and 23

emigrated (19 to the United States). The synagogue had already been disposed of

before Kristallnacht (9-10 November 1938). At least six Jews perished in

the Holocaust.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge

|