|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Unterfranken"

Sommerhausen am Main (Kreis

Würzburg)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Sommerhausen bestand eine jüdische Gemeinde seit der

Mitte des

18. Jahrhunderts. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16. Jahrhunderts

zurück: 1532 werden in einer Urkunde die Juden "Samvuel vnd Abraham

zu Sumerhausen" genannt (Urkunde auf der Seite zu Goßmannsdorf).

1813

wurde die Zahl der Matrikelstellen (Zahl der am Ort erlaubten

jüdischen Familien) auf 19 festgesetzt (s.u.). Die Zahl der jüdischen Einwohner im

19. Jahrhundert entwickelte sich wie folgt: 1816 105 jüdische Einwohner

(8,9 % von insgesamt 1.180 Einwohnern), 1867 78 (6,5 % von 1.201), 1888 70, 1890 62 (5,2

% von 1.201), 1893 71 (in 14 Familien), 1900 59(5,1 % von 1.155), 1910 37 (3,2 % von 1.150). Seit der Mitte des 19.

Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Ab- und Auswanderung

somit stark zurück. Die jüdischen Familien lebten insbesondere vom Handel mit

Wein.

Bei der Erstellung der Matrikellisten 1817 werden in Sommerhausen auf

insgesamt 19 Matrikelstellen die folgenden jüdischen Familienvorstände

genannt (mit neuem Familiennamen, das Gewerbe wird nur in einem Fall angegeben):

Moses Samuel Adler, Seeligmann Jacob Traub, Schmai Isaac Stopp, Benedikt Moses

Rosenfelder, Abraham Jakob Stern, Elias Beer Stahl, Abraham Salomon Dorn, Nathan

Samuel Grünkorn, David Jonas Franck, Jacob Wolf Strauß (Kleinhändler), Hertz

Benjamin Baum, Nathan Beer Adler, Isaac Wolf Strauß, Aron Seeligmann Traub,

Benjamin Isaac Schloß, Aron Levy Adler, Feifel Jüdlein Palm, Abraham Wolf

Strauß, Joseph Benedikt Rosenfelder. Nicht in die Matrikel wurden aufgenommen,

aber am Ort toleriert: Joseph Aron Barth, Samuel Aron

Barth.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.) mit

einer

Religionsschule und der Lehrerwohnung sowie ein rituelles Bad.

Die Toten der Gemeinde wurden im jüdischen Friedhof Allersheim

beigesetzt. Die jüdischen Kinder besuchten außerhalb des Religionsunterrichtes die

allgemeine Ortsschule; nach einem Bericht des Herrschaftsgerichtes von 1820 gab

es damit keine Probleme. Für den Religionsunterricht und die Besorgung

religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der

zugleich als Vorbeter und Schächter tätig war (vgl. unten die Anzeigen zur

Ausschreibung der Stelle). Von den Lehrern werden genannt: um 1869/1871

Lehrer Löwenthal, von 1879 bis 1891 Siegmund Pollack (wohnte vermutlich

zeitweise in Goßmannsdorf), bis 1884

Isak Bischkowitz (siehe unten), um 1893/1896 David Sonn

(unterrichtete um 1896 auch die Kinder in

Goßmannsdorf). In besonderer Erinnerung von den Lehrern blieb Philipp

Mandelbaum, der seit 1899 in Sommerhausen angestellt war (vorher in

Ober-Seemen, s.u.). Von

seinem Sohn Hugo Mandelbaum (1901-1997) liegen die Lebenserinnerungen und damit

auch Beschreibungen des jüdischen Lebens in Sommerhausen Anfang des 20.

Jahrhunderts vor (s.Lit. und Text). Die

Religionsschule wurde 1893 von 13 Kindern besucht.

Die Gemeinde gehörte zum Distriktsrabbinat Kitzingen.

Von den Gemeindevorstehern werden genannt: um 1867/1869 Julius Palm; um

1888 M. Palm; um 1892/1900 Julius Sichel.

An jüdischen Vereinen gab es: den Wohltätigkeitsverein Chewra Gemilus

Chasodim (1872 genannt).

Um 1925, als noch

24 jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (2 % von ca. 1.200 Einwohnern) waren die

Vorsteher der Gemeinde E. Stahl, R. Landecker und Max Strauss. 1932 ist

Richard

Landecker als einziger Vorsteher vermerkt. Er blieb dies bis zur Auflösung der

Gemeinde (1938, siehe Bericht unten zu seinem 80. Geburtstag 1937).

1933 lebten noch 21 jüdische Personen in Sommerhausen. Am 28. Juli 1938

wurde die Gemeinde offiziell aufgelöst. Damals lebten nur noch sechs jüdische

Personen am Ort. Die anderen waren bis dahin emigriert oder in andere Orte

verzogen. Auswandern konnten u.a. Hannchen Dorn (1936 nach New York) sowie Irma

Lindner geb. Strauss mit den Kindern Erich und Ludwig Lindner (1938 nach

Mexiko). Beim Novemberpogrom 1938 wurden die Wohnungen der letzten jüdischen

Einwohner demoliert. Anfang 1941 wurden noch drei jüdische Einwohner gezählt.

Sie verließen am 6. Februar 1941 den Ort, darunter Mathilde Landecker, die bis

zuletzt in der Lehrerwohnung der Synagoge lebte.

Von den in

Sommerhausen geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Paula Adler geb. Lindo (1882), Sofie Adler geb.

Strauss (1881),

Isidor Buchmann (1875), Max Buchmann (1879), Philipp Buchmann (1882), Martha Heinemann geb.

Klaber (1900), Emma Jüngster geb.

Stahl (1887), Grete Klaber (1907), Martha Klaber geb. Klaber (1900), Pauline

Klaber geb. Strauss (1871), Mathilde Landecker geb. Strauss (1875), Ermestine

Lichtenstein geb. Buchmann (1878), Leopold Löwenthal (1871), Rina (Rica) Lucas

geb. Strauß (1869), Berta Malsch (1876), Elise Mantel geb. Palm (1865), Julius Palm (1869),

Moritz Palm (1889), Lina Rapp geb. Adler (1872), Grete (Gretchen) Rosenzweig geb. Stahl

(1888), Hede Rosenzweig (1924), Karl Stahl (1882), Lazarus Stahl (1881), Paula

Stahl geb. Östreicher (1889), Ernst Strauss (1896), Hedwig Strauss (1897),

Jenny Strauss (1894), Luise Therese Strauss (1911), Mary

Strauss geb. Dessauer (1885), Milton Strauss (1899), Samuel Siegfried Strauss

(1878), Selma Sundheimer geb.

Gallinger (1903), Sigmund Sundheimer (1885), Therese Gertrud Sundheimer (1927), Frieda

Wolff geb. Buchmann (1873), Helene Wolf geb. Buchmann (1872).

Hinweis auf einen "virtuellen Friedhof" der aus Sommerhausen stammenden

jüdischen Personen:

https://www.findagrave.com/virtual-cemetery/1907325. Viele der hier genannten Personen sind auf dem jüdischen Friedhof in

Allersheim

beigesetzt, andere nach der Emigration in den USA usw.

Berichte aus

der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer

Ausschreibungstexte für die Stelle des Religionslehrers,

Vorsängers und Schächters 1879 / 1891 / 1892 / 1898 / 1900

Anzeige

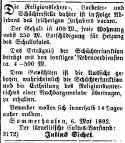

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1879: "Vakanz.

Durch Berufung unseres Herrn Lehrers nach Frankfurt am Main ist die

Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle dahier erledigt.

Dieselbe trägt: Persönlichen festen Gehalt Mk. 470, Beheizung der

Schule Mk 50, Wohnungs-Anschlag im neugebauten Gemeindehause Mk 100,

Erträgnisse der Schächterfunktion ohne Garantie ca. Mk. 400 und noch

besondere Nebenverdienste. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Januar 1879: "Vakanz.

Durch Berufung unseres Herrn Lehrers nach Frankfurt am Main ist die

Religionslehrer-, Vorsänger- und Schächterstelle dahier erledigt.

Dieselbe trägt: Persönlichen festen Gehalt Mk. 470, Beheizung der

Schule Mk 50, Wohnungs-Anschlag im neugebauten Gemeindehause Mk 100,

Erträgnisse der Schächterfunktion ohne Garantie ca. Mk. 400 und noch

besondere Nebenverdienste.

Gesuche sind franco zu richten an den Vorstand

der israelitischen Kultgemeinde zu Sommerhausen bei

Würzburg." |

| |

Anzeige

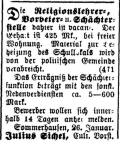

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1891: "Die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist vakant. Der

Gehalt ist 400 Mark freue Wohnung nebst 25 Mark Entschädigung für

Heizung des Schullokales. Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt

mit den sonstigen Nebenverdiensten ca. 4-500 Mark. Bewerber wollen sich

innerhalb 14 Tagen anher melden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. August 1891: "Die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist vakant. Der

Gehalt ist 400 Mark freue Wohnung nebst 25 Mark Entschädigung für

Heizung des Schullokales. Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt

mit den sonstigen Nebenverdiensten ca. 4-500 Mark. Bewerber wollen sich

innerhalb 14 Tagen anher melden.

Sommerhausen, 26. August 1891. Der Israelitische Kultus-Vorstand." |

| |

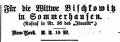

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1892: "Die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist in Folge

Ablebens der seitherigen Inhabers vakant. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Mai 1892: "Die

Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist in Folge

Ablebens der seitherigen Inhabers vakant.

Der Gehalt ist 400 Mark, freie Wohnung nebst 250 Mark Entschädigung für

Heizung des Schullokales.

Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt mit den sonstigen

Nebenverdiensten ca. 4-500 Mark.

Dem Gewählten ist die Aussicht geboten, wahrscheinlich die

Schächterfunktion und die Erteilung des Religionsunterrichtes einer

Nachbargemeinde übertragen, zu erhalten.

Bewerber wollen sich innerhalb 14 Tag anher melden. Sommerhausen, 6. Mai

1892.

Der Israelitische Kultus-Vorstand: Julius Sichel". |

| |

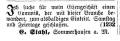

Anzeige

in "Der Israelit" vom 28. Januar 1897: Anzeige

in "Der Israelit" vom 28. Januar 1897:

"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier ist

vakant. Der Gehalt ist 425 Mk., bei freier Wohnung. Material zur Beheizung

des Schullokals wird von der politischen Gemeinde verabreicht.

Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt mit den sonstigen

Nebenverdiensten circa 5-600 Mark.

Bewerber wollen sich innerhalb 14 Tagen anher melden.

Sommerhausen, 26. Januar. Julius Sichel, Kultus Vorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1898: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. September 1898:

"Die Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle dahier

ist vakant. Der Gehalt ist Mark 425, bei freier Wohnung. Material zur

Beheizung des Schullokales wird von der politischen Gemeinde verabreicht.

Das Erträgnis der Schächterfunktion beträgt mit den sonstigen

Nebenverdiensten ca. 5 - 600 Mark. Bewerber, wovon verheiratet mit kleiner

Familie den Vorzug erhalten, wollen sich innerhalb 14 Tagen anher

melden.

Sommerhausen, 11. September (1898).

Julius Sichel, Kultusvorstand." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. September 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. September 1900:

"Die hiesige Religionslehrer-, Vorbeter- und Schächterstelle ist

vakant. Das Erträgnis derselben beläuft sich auf ca. 1.200 Mark.

Reflektanten (wovon verheiratete bevorzugt werden), belieben Zeugnisse

einzusenden an

Julius Sichel,

Kultusvorstand, Sommerhausen am Main." |

Spendenaufruf und erste Spenden für

die Witwe des Lehrers Isak Bischkowitz (1884)

Anzeige

in "Der Israelit" vom 5. Mai 1884: "Edle Glaubensgenossen! Anzeige

in "Der Israelit" vom 5. Mai 1884: "Edle Glaubensgenossen!

In der Gemeinde Sommerhausen, diesseitigen Rabbinates, wirkte seit

mehreren Jahren als Religionslehrer, Vorsänger und Schächter Herr Isaak

Bischkowitz, aus Russland gebürtig. Derselbe wurde leider vor einigen

Wochen im besten Mannesalter von dieser Welt abberufen und hinterließ ohne

irgendwelche Subsistenzmittel eine Witwe mit sieben unversorgten Kindern,

von denen das jüngste erst nach dem Tode des Vaters geboren wurde. Die Lage

dieser unglücklichen Witwe und Waisen ist eine höchst bedauernswerte. Die

Gemeinde Sommerhausen tut ihr Möglichstes, sie ist aber zu klein, um eine

nachhaltige Unterstützung gewähren zu können. Es ergeht daher hiermit die

ergebenste die Bitte an alle edle Glaubensgenossen, sich dieser

unglücklichen Familie erbarmen und reichliche Gaben zu deren nachhaltiger

Unterstützung spenden zu wollen. Er, der (Hebräisch und Deutsch aus Psalm

68,5) 'der Vater der Waisen und der Richter der Witwen', wird sicherlich

seinen himmlischen Lohn den edlen Spendern nicht vorenthalten, und es wird

an ihnen das Wort in Erfüllung gehen: (Hebräisch und Deutsch) 'wer

sich der Menschen erbarmt, dessen erbarmt sich auch der Himmel'.

Die gefälligen Gaben wollen an Herrn Moritz Palm in Sommerhausen am

Main gesandt werden. Auch die verehrliche Expedition dieses Blattes wird

wohl die Güte haben, Gaben in Empfang zu nehmen und weiter zu befördern.

Kitzingen, 25. April 1884.

Hochachtungsvollst Der Distrikts-Rabbiner: Adler.

Wir sind gern bereit, gaben in Empfang zu nehmen und weiterzubefördern. Die

Expedition des 'Israelit'. " |

| |

Anzeige

in "Der Israelit" vom 4. August 1884: "Für die Witwe

Bischkowitz in Sommerhausen. Anzeige

in "Der Israelit" vom 4. August 1884: "Für die Witwe

Bischkowitz in Sommerhausen.

(Aufruf in Nummer 36 des 'Israelit'.)

New York. M. B. 10 Mark. "

|

| |

Anzeige

in "Der Israelit" vom 18. September 1884: "Für die Witwe

Bischkowitz in Sommerhausen. Anzeige

in "Der Israelit" vom 18. September 1884: "Für die Witwe

Bischkowitz in Sommerhausen.

Abonnent in G. 5 Mark.

Kleinerdlingen. Durch S.

Ettenheimer: Ungenannt in Mühringen

fünf Mark. " |

Ergebnis der Spendensammlung für die Witwe des

Lehrers Isak Bischkowitz (1884)

|

|

Links: Aus der Zeitschrift "Der

Israelit" vom 1. Dezember 1884: Ergebnis der Spendensammlung für

die Lehrerwitwe Bischkowitz - ein Musterbeispiel

hervorragender jüdischer Solidarität und gegenseitiger

Wohltätigkeit. |

Über Lehrer Sigmund (Siegmund) Pollack (Lehrer in

Sommerhausen von 1879 bis 1891)

Anmerkung: Lehrer Sigmund Pollack ist 1854 geboren. Er war von 1879 bis 1891

Lehrer in Sommerhausen, danach als Kultusbeamter, Religionslehrer und

Synagogendiener in Marktbreit (um 1900 für

die Gemeinde Goßmannsdorf tätig, dort

offenbar auch zeitweise wohnhaft). Er war verheiratet mit Therese geb. Bein

(geb. 30.9.1857 in Westheim als Tochter

von Salomon und Marianne Bein), die im hohen Alter aus den Niederlanden

deportiert und im KZ Sobibor im Juli 1943 ermordet wurde. Eine Tochter der

beiden war Clara (geb. 27.9.1888 in Sommerhausen, verheiratet mit Moritz

Weinreb, gest. 11.7.1921; Grab in Bad

Soden (Foto siehe

interner Link) und weitere Informationen siehe

https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/juf/id/16764), ein Sohn der

beiden war Max Louis Pollack in Würzburg (geb. 1897 in

Marktbreit, gest. 1972 in den USA).

Sigmund Pollack starb im Dezember 1934 in Marktbreit.

Über Lehrer David Sonn (Lehrer

in Sommerhausen von 1891 bis 1896)

Anmerkung: Lehrer David Sonn ist am 19. Mai 1871 in

Mainstockheim geboren als Sohn des

Lehrers Jakob Sonn und seiner Frau Fanny geb. Heinemann. Er wuchs in

Mainstockheim und

Theilheim auf und studierte in der

Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg

bis zu seinem Examen 1891. Anschließend wurde er Lehrer in Sommerhausen,

wo er bis 1896 blieb. In diesem Jahr wechselte er als Religionslehrer, Kantor

und Schächter nach Miltenberg, wo er bis

1898 tätig war. In diesem Jahr bekam er eine Anstellung in Würzburg als Kantor

und Schächter der dortigen Israelitischen Kultusgemeinde. Er heiratete 1901

Hedwig Salomon aus Mandel. Mit ihr hatte er

die Kinder Moses, Berta, Semi und Naftali Hermann. David Sonn war

Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg. In der jüdischen Gemeinde Würzburg war er

für verschiedene Sonderaufgaben tätig. 1932 starb seine Frau Fanny. In diesem

Jahr trat er auch in den Ruhestand. David Sonn starb 1939 in Würzburg. Seine

Kinder konnten in die USA emigrieren.

Über Lehrer Philipp Mandelbaum (Lehrer

in Sommerhausen von 1899 bis 1906)

Der letzte fest angestellte Religionslehrer, Kantor und Schächter der

Kultusgemeinde war Philipp Mandelbaum (geb. 7. November 1870 in

Platz, gest. 10. März 1916 in Sommerhausen). Er

war bis 1899 Lehrer in Ober-Seemen und

wechselte dann nach Sommerhausen. Hier arbeitete er bis 1906 in der jüdischen

Gemeinde und bewohnte mit seiner Familie den ersten Stock des Gemeindehauses.

Sein dürftiges Gehalt zwang ihn dazu, sich um weitere Einkünfte zu bemühen.

Deshalb verlegte er sich auf die Herstellung und den Verkauf von koscherem Wein

und versorgte Gemeindemitglieder mit koscherem Essen.

Philipp Mandelbaum war verheiratet mit Rachel geb. Berlinger aus

Braunsbach (geb. 27. Juni 1867, gest. 12.

Juni 1938).

Zum Sohn Dr. Hugo Chaim Mandelbaum (18. Oktober 1901 Sommerhausen - 25.

September 1997 Jerusalem) siehe u.a.

https://www.geni.com/people/Hugo-Mandelbaum/6000000002706716032 und

https://www.lostlift.dsm.museum/de/detail/person/40f5ea79-845b-4061-ade1-229efe201dbe:

Hugo studierte an der Präparandenschule

Höchberg, danach von 1917-1920 an

der Lehrerbildungsanstalt ILBA in Würzburg.

Danach unterrichtete er an der Israelitischen

Präparandenschule Burgpreppach, ab 1923

an der Talmud Tora Schule in Hamburg mit Studium an der Universität Hamburg,

1934 Promotion ebd. in Geophysik. 1939 Emigration nach Großbritannien, 1940

weiter in die USA. Er wurde Lehrer, dann Direktor an der Yeshiva Beth Yehudah in

Detroit (bis 1948), dann Professor für Geologie der Wayne State University in

Detroit. Er starb mit fast 96 Jahren in seinem Alterswohnsitz Jerusalem.

Zum Tod von Amalie Löwenthal, Witwe des

Lehrers J. Löwenthal (1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1928: "Frau

Amalie Löwenthal - sie ruhe in Frieden. Im hohen Alter von

fast 87 Jahren verschied plötzlich am ersten Tag der sieben Wochen des

Trostes (erster Tag ist der 10. Aw = 27. Juli 1928) Frau Amalie

Löwenthal, die Gattin des ihr um etwa zwei Jahrzehnte im Tode

vorausgegangenen, als besonders gottesfürchtiger Mann allbekannten

Lehrers und Schochets J. Löwenthal - seligen Andenkens.

Unermüdlich war sie darauf bedacht, ihr Haus zu einem kleinen Heiligtum

zu gestalten und die von ihr und ihrem Gatten gehegten Ideale zur

Entfaltung zu bringen, was ihr auch gelungen ist. In den Gemeinden Karbach,

Lohr und Sommerhausen in Bayern

hatte sie reichlich Gelegenheit, mustergültig und beispielgebend zu

wirken. Später zog sie mit ihrem Gatten hierher (= Frankfurt). Nach dem

Heimgang ihres Gatten und der Verheiratung ihrer Kinder zog sie sich

zurück, sich an dem Gedeihen ihrer Kinder und Enkel erfreuend. Möge

ihnen allen der Verdienst der frommen Frau beistehen. Ihre Seele

sei eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. August 1928: "Frau

Amalie Löwenthal - sie ruhe in Frieden. Im hohen Alter von

fast 87 Jahren verschied plötzlich am ersten Tag der sieben Wochen des

Trostes (erster Tag ist der 10. Aw = 27. Juli 1928) Frau Amalie

Löwenthal, die Gattin des ihr um etwa zwei Jahrzehnte im Tode

vorausgegangenen, als besonders gottesfürchtiger Mann allbekannten

Lehrers und Schochets J. Löwenthal - seligen Andenkens.

Unermüdlich war sie darauf bedacht, ihr Haus zu einem kleinen Heiligtum

zu gestalten und die von ihr und ihrem Gatten gehegten Ideale zur

Entfaltung zu bringen, was ihr auch gelungen ist. In den Gemeinden Karbach,

Lohr und Sommerhausen in Bayern

hatte sie reichlich Gelegenheit, mustergültig und beispielgebend zu

wirken. Später zog sie mit ihrem Gatten hierher (= Frankfurt). Nach dem

Heimgang ihres Gatten und der Verheiratung ihrer Kinder zog sie sich

zurück, sich an dem Gedeihen ihrer Kinder und Enkel erfreuend. Möge

ihnen allen der Verdienst der frommen Frau beistehen. Ihre Seele

sei eingebunden in den Bund des Lebens." |

Mitteilung des Todes von Sigmund

(Siegmund) Pollack (1935)

Mitteilung

in "Mitteilungen des Jüdischen Lehrervereins in Bayern" vom 15. Januar 1935:

"Vereinsmitteilungen Mitteilung

in "Mitteilungen des Jüdischen Lehrervereins in Bayern" vom 15. Januar 1935:

"Vereinsmitteilungen

1. In den letzten Wochen sind uns die Kollegen Siegmund Pollack und

Salomon (falsch für Samuel) Schwarzenberger in

Bödigheim (Baden), früher in

Kleineibstadt, durch den Tod

entrissen worden. Pollack war Gründungs- und Ehrenmitglied des Vereins (sc.

Jüdischer Lehrerverein in Bayern) und Schwarzenberger zählte seit 1887 zu

unseren Mitgliedern. Wir werden den treuen Freunden und Kollegen ein

ehrendes Andenken bewahren. " |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Herausgabe u.a. des Memorbuches der

jüdischen Gemeinde Sommerhausen (1937)

Artikel

in der "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" Jahrgang

1937 S. 121 (nur Anfang zitiert): "M. Weinberg: Die Memorbücher

der jüdischen Gemeinden in Bayern. Erste Lieferung. Verlag S. Neumann,

Frankfurt am Main, 1937. 130 Seiten. Artikel

in der "Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland" Jahrgang

1937 S. 121 (nur Anfang zitiert): "M. Weinberg: Die Memorbücher

der jüdischen Gemeinden in Bayern. Erste Lieferung. Verlag S. Neumann,

Frankfurt am Main, 1937. 130 Seiten.

Durch seine früheren Veröffentlichungen über Memorbücher hat sich Weinberg

als autoritativer Fachmann auf diesem Gebiet erwiesen. Er beabsichtigt

nunmehr, zusammenhängend die Memorbücher der jüdischen Gemeinden in Bayern

herauszugeben und legt hier das erste Heft vor, das zunächst die Memorbücher

unterfränkischer Gemeinden enthält, und zwar die von

Aub,

Eibelstadt, Goßmannsdorf,

Sommerhausen, Heidingsfeld,

Höchberg,

Bibergau,

Veitshöchheim,

Tauberrettersheim,

Gaukönigshofen,

Giebelstadt,

Rimpar,

Thüngen, Theilheim,

Niederwerrn,

Urspringen,

Kissingen,

Neustadt an der Saale und

Marktbreit. Während die früheren

Arbeiten nur Auszüge enthielten, sind aus diesen 19 Memobüchern sämtliche

Einträge genau wiedergegeben." |

Berichte zu einzelnen Personen der Gemeinde

Zum Tod von Fanni Strauß geb. Flamm (1876)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September 1876:

"Sommerhausen, 4. September (1876). Wohl nur, weil ein solches Wesen

zu gut für diese Welt, hat es der Allgütigen Vorsehung gefallen, Frau

Fanni Strauß, geb. Flamm von Nenzenheim, Gemahlin des Seligmann Strauß

in Sommerhausen abzuberufen, nachdem es ihr kaum vergönnt war, die

Freuden des Lebens kennen zu lernen, sterbend, nachdem sie kaum ihr neugeborenes

Knäblein, die Frucht ihrer bloß 1 1/2jährigen Ehe, an ihr brechendes

Herz drücken konnte, scheidend einen Tag bevor ihr Allerliebstes in den

Abrahamsbund aufgenommen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. September 1876:

"Sommerhausen, 4. September (1876). Wohl nur, weil ein solches Wesen

zu gut für diese Welt, hat es der Allgütigen Vorsehung gefallen, Frau

Fanni Strauß, geb. Flamm von Nenzenheim, Gemahlin des Seligmann Strauß

in Sommerhausen abzuberufen, nachdem es ihr kaum vergönnt war, die

Freuden des Lebens kennen zu lernen, sterbend, nachdem sie kaum ihr neugeborenes

Knäblein, die Frucht ihrer bloß 1 1/2jährigen Ehe, an ihr brechendes

Herz drücken konnte, scheidend einen Tag bevor ihr Allerliebstes in den

Abrahamsbund aufgenommen.

Wohl selten wird der Beschneidungsakt in solcher Traurigkeit vollzogen

worden sein, als hier. Dieses Biederweib - eine tüchtige Frau -

lebte als Israelitin fest nach den Satzungen, als Gattin treue Liebe und

Milde spendend, als Frau bescheiden, anspruchslos und überaus mildtätig.

Durch ihr bescheidenes anspruchsloses Wesen sowie durch ihre

Nächstenliebe und Leutseligkeit hatte sie die Herzen aller gewonnen und

wurde ihr die Liebe und Achtung in reichstem Maße erwiesen, sodass ihr

Scheiden allseitig die schmerzlichste Teilnahme von allen Konfessionen

hat. (hebräisch und deutsch:) Hinweg ist der Glanz, geschwunden

die Pracht, dahin ist die Herrlichkeit! Doch ihr besseres Ich lebt in

jenen höheren Sphären als Schutzgeist ihres leider nur allzu früh

verwaisten Söhnchens fort. Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens. J.L." |

Zum Tod von Babette Stahl (1908)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. April 1908: "Sommerhausen,

12. März (1908). Heute wölbte sich der Grabeshügel über die irdischen

Reste einer Frau, die sich durch ihre Frömmigkeit und Herzensgüte ein

unvergängliches Denkmal im Herzen aller, die sie kannten, gesetzt hat.

Frau Babette Stahl erreichte nur ein Alter von 54 Jahren und erfreute sich

allgemeiner Verehrung und Wertschätzung, was sich bei der überaus

großen Beteiligung an der Beisetzung zeigte. Die Herren

Distriktsrabbiner Adler aus Kitzingen

und Lehrer Goldstein aus Heidingsfeld

gaben der allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Das Andenken der Frommen

wird ein gesegnetes sein! Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. April 1908: "Sommerhausen,

12. März (1908). Heute wölbte sich der Grabeshügel über die irdischen

Reste einer Frau, die sich durch ihre Frömmigkeit und Herzensgüte ein

unvergängliches Denkmal im Herzen aller, die sie kannten, gesetzt hat.

Frau Babette Stahl erreichte nur ein Alter von 54 Jahren und erfreute sich

allgemeiner Verehrung und Wertschätzung, was sich bei der überaus

großen Beteiligung an der Beisetzung zeigte. Die Herren

Distriktsrabbiner Adler aus Kitzingen

und Lehrer Goldstein aus Heidingsfeld

gaben der allgemeinen Trauer beredten Ausdruck. Das Andenken der Frommen

wird ein gesegnetes sein! Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des

Lebens." |

Zum Tod von Abraham Rosenfeld aus Sommerhausen (gest.

1909 in London)

Anmerkung: Bei Lazarus & Rosenfeld war eine international bekannte

Porzellanfabrik in London.

Mitteilung in der "Neuen Jüdischen Presse" vom 25. Juni 1909: "London.

.… Mitteilung in der "Neuen Jüdischen Presse" vom 25. Juni 1909: "London.

.…

Im 70. Lebensjahr verschied Abraham Rosenfeld, Seniorchef der

Weltfirma Lazarus and Rosenfeld. Rosenfeld war aus Sommerhausen in

Bayern gebürtig. In verschiedenen jüdischen Organisationen Londons hat er

sich in leitender Stelle betätigt." |

Auszeichnungen an jüdische

Kriegsteilnehmer aus Sommerhausen (1915)

Anmerkung: Karl und Justin Stahl waren Söhne von Elias Stahl und seiner Frau

Babette geb. Kahn (s.u. bei den Anzeigen für seine Eisenhandlung). Karl

(geb. 1882) wurde in der NS-Zeit ermordet, Justin (1890-1964 New York) konnte

1938 in die USA emigrieren. Quelle: Biographische Datenbank Jüdisches

Unterfranken.

Mitteilung

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 11. Juni 1915: "Auszeichnungen

jüdischer Krieger mit dem Eisernen Kreuze. (Bisher wurden 2899

mitgeteilt, in der vorliegenden Nummer 68, zusammen 2967.) Mitteilung

in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 11. Juni 1915: "Auszeichnungen

jüdischer Krieger mit dem Eisernen Kreuze. (Bisher wurden 2899

mitgeteilt, in der vorliegenden Nummer 68, zusammen 2967.)

. . .

Duisburg. Leutnant Karl Stahl, beim Eisenbahnregiment München, zur

Zeit bayerische Eisenbahnbaukompagnie 2, Militärdirektion 2, Sohn des Herren

Elias Stahl in Sommerhausen." |

| |

Mitteilung in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 24. Dezember

1915: "Sommerhausen. Dem Lazarettinspektor Justin Stahl

wurde das Bayerische Militärverdienstkreuz zweiter Klasse mit Krone und

Schwertern verliehen." Mitteilung in "Dr. Bloch's österreichische Wochenschrift" vom 24. Dezember

1915: "Sommerhausen. Dem Lazarettinspektor Justin Stahl

wurde das Bayerische Militärverdienstkreuz zweiter Klasse mit Krone und

Schwertern verliehen." |

Zum 80. Geburtstag des Kultusvorstehers Richard Landecker (1937!)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juni 1937: "Sommerhausen,

30. Mai (1937). Am 9. Juni begeht der Kultusvorsteher, Herr Richard

Landecker, seinen 80. Geburtstag. Nach einem arbeitsreichen Leben

übernahm er als Siebzigjähriger die Leitung der alten fränkischen

Kleingemeinde und konnte sie bis heute vor dem Verfall retten. Obwohl seit

einiger Zeit nur noch wenige Familien hier wohnen, hat er es, unterstützt

vom Verband bayerischer israelitischer Gemeinden und der Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt Würzburg, fertig gebracht, den Gottesdienst an den

Feiertagen aufrecht zu erhalten und den Religionsunterricht den Kindern zu

sichern. Dass ihm das gelingen konnte, ist ein Erfolg seiner überragenden

Persönlichkeit. Möge seine sichere Hand noch lange die Geschicke der

Gemeinde zum Guten lenken. (Alles Gute) bis 120 Jahre." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juni 1937: "Sommerhausen,

30. Mai (1937). Am 9. Juni begeht der Kultusvorsteher, Herr Richard

Landecker, seinen 80. Geburtstag. Nach einem arbeitsreichen Leben

übernahm er als Siebzigjähriger die Leitung der alten fränkischen

Kleingemeinde und konnte sie bis heute vor dem Verfall retten. Obwohl seit

einiger Zeit nur noch wenige Familien hier wohnen, hat er es, unterstützt

vom Verband bayerischer israelitischer Gemeinden und der Israelitischen

Lehrerbildungsanstalt Würzburg, fertig gebracht, den Gottesdienst an den

Feiertagen aufrecht zu erhalten und den Religionsunterricht den Kindern zu

sichern. Dass ihm das gelingen konnte, ist ein Erfolg seiner überragenden

Persönlichkeit. Möge seine sichere Hand noch lange die Geschicke der

Gemeinde zum Guten lenken. (Alles Gute) bis 120 Jahre." |

Über Hugo (Chaim) Mandelbaum (1901-1997)

Aus dem Buch von Hugo Mandelbaum: Jewish Life in the Village Communities of

Southern Germany (Auszug)

Anmerkung zur Person von Hugo Mandelbaum

(nach Strätz: Biographisches Handbuch der Würzburger Juden I,368): geb.

19. Oktober 1901 in Sommerhausen als Sohn des Lehrers Philipp Mandelheim aus

Platz/Ufr. und der Rachel geb. Berlinger aus

Braunsbach; aufgewachsen in

Sommerhausen, wo sein Vater 1916 starb, Lehrerausbildung an der

Israelitischen

Präparandenschule in Höchberg. Unterrichtete dann an der Israelitischen

Präparandenschule Burgpreppach, ab 1923 an der Talmud-Tora-Schule in Hamburg.

In Hamburg nebenher Studium und 1934 Promotion in Geophysik; die

wissenschaftliche Laufbahn wurde durch die NS-Zeit unterbrochen, im März 1939

nach Großbritannien emigriert, 1940 in die USA, 1940-1948 Lehrer und Direktor

der Yeshivah Bet Yehuda in Detroit, 1948-1971 Professor für Geologie der Wayne

State University in Detroit, Spezialist für Ozeanographie; lebte 1981 im

Ruhestand in Jerusalem; starb am 25. Oktober 1997 in den USA).

Memories of Early Childhood. S. 7-8: I was born in Sommerhausen,

a walled townlet on the River Main in the South of Germany. Indeed the majority

of the Jews in that part of the country were concentrated in small communities,

each consisting of a few families living togeter in a close personal

relationship, intensely interested in one another's well-being. All the people I

know cared for each other, and this warm personal concern exerted a strong

influence upon the younger generation.

We lived in the Lehrer's (teacher's) house which belonged to the local

Jewish community. It housed, on the ground floor, a synagogue on the right and a

schoolroom on the left, while we occupied the apartment upstairs. It stood in

the Hetchegass, a narrow side street paved with cobblestones. In front of the

building was a narrow courtyard, surrounded by a wall, thus cutting us off from

our neighbors completely. Broad stone steps led from the yard to the front

entrance.

A few elderly ladies were our next-door neighbors. One of them was hunchbacked.

She would pat me gently whenever she met me in the Hetchegass. I loved this

gesture, as well as the flowers on her windowsill on the first floor. Yet I felt

a strange awe in her presence because of her misshapen body. To me she seemed to

have some type of fairytale air about her. I had the eerie feeling that it would

bode no good to dabble with such forces. Our sukkah was very near her

house, on the inside corner of our yard, and I can still hear her gentle voice

floating down from her window into our sukkah at night, 'Hugo, did you

finish your soup?' This stimulated me more than my mother's urging. I would

finish quickly to be able to reply affirmatively to her next call. She never

needed to verify my reply by looking into my plate. I did not dare contemplate

what consequences could result from such an inspection. Would the gentle

hunchback change into a witch before coming to investigate? Or would her kindly

smile disappear when I would next look at the flowers framing her window? Or

would she stop patting my curly hair when we would meet again in the street?

.....

S. 13-14 My family's living quarters were, as previously mentioned, on the upper

floor of the schoolhouse. In the frontroom, facing the street, stood my father's

writing table and my mother's dresser. Between the dresser and the writing table

was the Fensterbank, on which a chair was set for my mother. Its seat was

level with the window. My mother kept all the things that needed to be repaired

in a drawer of her dresser, and sitting in that chair at the window, she would

do her sewing, mending, knitting, needlework and reading. She had a commanding

view of the Hetchegass and could follow whatever was happening there.

In the corner facing the window stood the black iron stove. It reached from the

floor to the ceiling. The wall between the kitchen and the front room was open

where the stove stood, so that it stood half in one room and half in the other.

The door for the firewood opened into the kitchen, and one of the stove's sides

warmed the bedroom behind the living room. In winter, the food was cooked in

this oven, partly in the kitchen where there was space for two pots and party in

the living room where there was space for another two.

In the middle of the living room, over the table, hung a large kerosene lamp as

well as our beautiful brass Shabbos-lamp. The highly polished, shiny brass of

the Shabbos-lamp reflected the lights of its eight pointed star. Its quiet

dignity and warm holiness permeated the room on Shabbath.

I don't know how and when I learned to read. I do remember when I could not read

but pretended to know how. In the synagogue, which was attached to the

schoolhouse, I would sit on the bench behind the Almemor (bimah).

Holding a small Benshele in my hand, I would pretend to daven. The

synagogue was comparatively small. Yet its high windows reaching to the cealing,

the aron kodesh and the Almemor of finely chiselled stone dreated

a picture of splendor for my childish eyes....

|

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Anzeigen der Eisenhandlung E. Stahl (1881 / 1885 / 1899 / 1906)

Anmerkung: Elias (Behr) Stahl ist am 6. März 1847 in Sommerhausen geboren als

Sohn von Lazarus und Mina Stahl. Er war ab etwa 1880 verheiratet mit Babette

geb. Kahn. Die beiden bekamen die Kinder Lazarus, Karl, David und Justin. Elias

Stahl führte als Kaufmann die Eisenhandlung E. Stahl. Er übergab sie 1919 an

seine Söhne Lazarus und Justin. Sein Sohn Karl Stahl war später ein führender

Vertreter der Münchner Kultusgemeinde und des Verbandes Bayerischer

Israelitischer Gemeinden. Elias Stahl starb am 12. September 1925 in

Sommerhausen. Sohn David ist 1918 im Ersten Weltkrieg gefallen. Die Söhne

Lazarus und Karl wurden nach der Deportation ermordet. Quellen: Biographische

Datenbank Jüdisches Unterfranken.

Anzeige

in "Der Israelit" vom 27. April 1881: "Ich suche für mein

Eisengeschäft einen Kommis, der mit dieser Branche bewandert, zum

alsbaldigen Eintritt. Samstag und Feiertage geschlossen Anzeige

in "Der Israelit" vom 27. April 1881: "Ich suche für mein

Eisengeschäft einen Kommis, der mit dieser Branche bewandert, zum

alsbaldigen Eintritt. Samstag und Feiertage geschlossen

E. Stahl, Sommerhausen am Main. " |

| |

Anzeige

in "Der Israelit" vom 6. August 1885: "Für mein

Eisengeschäft, Feiertage geschlossen, suche ich einen Kommis mit 1A.

Referenzen, der Branche kundig, welcher möglich schon kleine Reisen besorgt

hat. Anzeige

in "Der Israelit" vom 6. August 1885: "Für mein

Eisengeschäft, Feiertage geschlossen, suche ich einen Kommis mit 1A.

Referenzen, der Branche kundig, welcher möglich schon kleine Reisen besorgt

hat.

E. Stahl, Eisenhandlung

Sommerhausen am Main. " |

| |

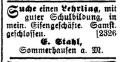

Anzeige

in "Der Israelit" vom 23. März 1899: "Suche einen

Lehrling, mit guter Schulbildung, in meinem Eisengeschäfte. Samstag

geschlossen. Anzeige

in "Der Israelit" vom 23. März 1899: "Suche einen

Lehrling, mit guter Schulbildung, in meinem Eisengeschäfte. Samstag

geschlossen.

E. Stahl, Sommerhausen am Main. " |

| |

Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juni 1906:

"Für mein Kurz- und Grobeisenwaren-Geschäft (Samstag und

israelitische Feiertage geschlossen) suche ich einen branchekundigen,

jungen Mann als Anzeige

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 3. Juni 1906:

"Für mein Kurz- und Grobeisenwaren-Geschäft (Samstag und

israelitische Feiertage geschlossen) suche ich einen branchekundigen,

jungen Mann als

Kommis, der auch kleinere Touren besorgen kann. Kost und Logis

frei.

Genaue Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen

an

E. Stahl, Eisenhandlung, Sommerhausen am Main bei

Würzburg." |

Anzeige der Weinhandlung von Jacob

Strauss jr. (1884)

Anmerkung: Jakob Strauß ist um 1845 in Sommerhausen geboren. Er war

verheiratet mit Marianne geb. Sondfelder (?). Die Söhne Isidor und Siegfried

(Weinhändler in Sommerhausen und Würzburg) sind in der NS-Zeit umgekommen.

Quelle Biographische Datenbank Jüdisches Unterfranken.

Anzeige

in "Der Israelit" vom 10. März 1884: "Ein junger angehender

Kommis wird als Weinreisender per 1. April gesucht. Anzeige

in "Der Israelit" vom 10. März 1884: "Ein junger angehender

Kommis wird als Weinreisender per 1. April gesucht.

Samstag und Feiertage streng geschlossen.

Jakob Strauss jr., Sommerhausen am Main." |

J. Blumenfeld auf Stellensuche

(1890)

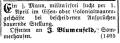

Anzeige

in "Der Israelit" vom 13. März 1890: "Ein junger Mann,

militärfrei sucht per 1. April im Eisen- oder Kolonialwarengeschäfte bei

bescheidenen Ansprüchen dauernde Stellung. Anzeige

in "Der Israelit" vom 13. März 1890: "Ein junger Mann,

militärfrei sucht per 1. April im Eisen- oder Kolonialwarengeschäfte bei

bescheidenen Ansprüchen dauernde Stellung.

Offerten an J. Blumenfeld, Sommerhausen. " |

Anzeige der Weinhandlung /

Weinkelterei David Buchmann (1894)

Anmerkung: David Buchmann war verheiratet mich Maria geb. Lebrecht. Quelle:

Biographische Datenbank Jüdisches Unterfranken.

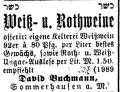

Anzeige

in "Der Israelit" vom 2. April 1894: "Koscher

- Koscher Anzeige

in "Der Israelit" vom 2. April 1894: "Koscher

- Koscher

Weiß- und Rotweine

offeriert eigene Kelterei Weißwein 92er à 80 Pfennig per Liter bestes

Gewächs, sowie Rot- und Weiß-Ungar-Auslese per Liter M. 1.50. Empfiehlt

David Buchmann Sommerhausen am Main " |

Anzeige des Waren- und

Getreidekomissionsgeschäftes Julius Sichel (1896)

Anmerkung: Julius Sichel ist am 22. Juni 1860 in Gemünden geboren als Sohn

von Moses und Esther Sichel. Er heiratete Thekla geb. Palm und lebte mit ihr in

Sommerhausen, wo er ein Kommissionsgeschäft für Getreide und Landesprodukte

führte. Dazu war er als Versicherungsagent und Zigarrenhändler tätig. 1907

verzog er von Sommerhausen und wanderte in die USA aus (New York), wo er 1915

verstarb. Quelle: Biographische Datenbank Jüdisches Unterfranken.

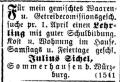

Anzeige

in "Der Israelit" vom 5. März 1896: "Für mein

gemischtes Waren- und Getreidekommissionsgeschäft suche per 1. April einen

Lehrling mit guter Schulbildung. Kost und Wohnung im Hause. Samstags

und Feiertage geschlossen. Anzeige

in "Der Israelit" vom 5. März 1896: "Für mein

gemischtes Waren- und Getreidekommissionsgeschäft suche per 1. April einen

Lehrling mit guter Schulbildung. Kost und Wohnung im Hause. Samstags

und Feiertage geschlossen.

Julius Sichel, Sommerhausen bei Würzburg. " |

E. Stahl sucht zuverlässige Hilfe

für den Haushalt (1920)

Anmerkung: zu Elias Stahl siehe oben.

Anzeige in "Der Israelit" vom 25. März 1920: "Zur

Führung meines rituellen Haushaltes suche ich eine Anzeige in "Der Israelit" vom 25. März 1920: "Zur

Führung meines rituellen Haushaltes suche ich eine

Zuverlässige Persönlichkeit.

Dienstmädchen vorhanden.

E. Stahl, Sommerhausen bei Würzburg. " |

Kurt Strauß sucht Stelle in einer

Bäckerei (1927)

Anmerkung: Kurt Strauß war ein Sohn des Weinhändlers Max Strauß und seiner

Frau Paula geb. Marx. Er ist am 10. Februar 1910 in Sommerhausen geboren. Ab

1930 arbeitete er wie seine jüngere Schwester Luise im Würzburger Central-Hotel

von Jakob Strauß. Im Juni 1934 ist er nach New York emigriert. 1937 heiratete er

Hetty (Hatty, Henriette) geb. Katz aus Schenklengsfeld. Seine Schwester Luise

wurde nach Auschwitz deportiert und ermordet. Kurt Strauß starb am 20. Februar

1950 in New York. Quelle: Biographische Datenbank Jüdischer Unterfranken.

Anzeige in "Der Israelit" vom 24. Februar 1927:

"Israelitischer Bäckergeselle Anzeige in "Der Israelit" vom 24. Februar 1927:

"Israelitischer Bäckergeselle

18 Jahre, mit gutem Prüfungszeugnis sucht baldigst

Stelle

Kurt Strauß Sommerhausen". |

| Kennkarte

aus der NS-Zeit |

| |

Am 23. Juli 1938 wurde

durch den Reichsminister des Innern für bestimmte Gruppen von

Staatsangehörigen des Deutschen Reiches die Kennkartenpflicht

eingeführt. Die Kennkarten jüdischer Personen waren mit einem großen

Buchstaben "J" gekennzeichnet. Wer als "jüdisch"

galt, hatte das Reichsgesetzblatt vom 14. November 1935 ("Erste

Verordnung zum Reichsbürgergesetz") bestimmt.

Hinweis: für die nachfolgenden Kennkarten ist die Quelle: Zentralarchiv

zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland: Bestände:

Personenstandsregister: Archivaliensammlung Frankfurt: Abteilung IV:

Kennkarten, Mainz 1939" http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/STANDREG/FFM1/117-152.htm.

Anfragen bitte gegebenenfalls an zentralarchiv@uni-hd.de |

| |

Kennkarten

zu Personen,

die in Sommerhausen geboren sind |

|

|

| |

Kennkarte (Dieburg 1939) für Ernestine

Lichtenstein geb. Buchmann (geb. 26. August 1870

in Sommerhausen), wohnhaft in Dieburg

und Frankfurt, am 22. November 1941 deportiert

ab Frankfurt nach Kowno (Kauen), Fort IX, umgekommen. Ernestine war

verheiratet (1893 in Aschaffenburg) mit Baruch Lichtenstein aus

Aschaffenburg. |

|

Zur Geschichte der Synagoge

Um 1819 wurde

eine Synagoge erbaut; zuvor waren nach Angaben der Gemeindechronik von

Sommerhausen schon zwei frühere Synagogen vorhanden, wovon die ältere 1705

abgebrochen werden musste und erst 1749 durch einen Neubau ersetzt werden

konnte. Im Synagogengebäude befanden sich der Unterrichtsraum für den

Religionsunterricht sowie die Lehrerwohnung (beschrieben bei Mandelbaum, siehe Text).

Durch die zurückgegangene Zahl der jüdischen Einwohner fanden schon seit

1928 keine Gottesdienste mehr in der Synagoge statt. Bereits 1938

wurde das Gebäude als Getreidespeicher verwendet (seit 1941 als Unterkunft für

Arbeiterinnen, später als Möbellager). Die jüdische Gemeinde wurde am 28.

Juli 1938 aufgelöst. Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Synagogengebäude

beschädigt (Fenster eingeschlagen).

Nach 1945 kam das Synagogengebäude in den Besitz der katholischen Kirche

und wurde seit 1953 als Marien-Kirche verwendet. Viele Teile der alten Synagoge sind bis

heute erhalten (Fenster, Eingangstür, Frauenempore, Aaron Hakodesch hinter dem

Altar gut erkennbar). Inzwischen ist das Gebäude profaniert und wurde

2024 von der Katholischen Kirchenstiftung 'St. Nikolaus' Eibelstadt zum

Verkauf angeboten (vgl. Presseartikel unten). Seit 2025 ist das Gebäude in

Privatbesitz und soll auch künftig als Gebetshaus (früherer

Synagogen-/Kirchenbereich) und als Wohnhaus genutzt werden.

Adresse/Standort der Synagoge: Casparigasse 2 (frühere Anschrift

Hetschengasse 100).

Fotos

(Fotos Hans-Werner Büscher, Bad Oeynhausen, Aufnahmedatum 2005)

|

|

|

Die ehemalige Synagoge

von

Sommerhausen |

Seitenansichten |

| |

| |

|

|

|

|

|

| Gedenk- und

Hinweistafel |

|

| |

|

|

|

|

|

Blick zum Bereich

des

früheren Toraschreines

|

Blick in den

ehemaligen

Betsaal

|

Menora

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| August 2024:

In der ehemaligen Synagoge findet erstmals seit 90 Jahren wieder ein

jüdisches Gebet statt |

Artikel von Antje Roscoe in der "Main-Post"

vom 22. August 2024: "Sommerhausen. Historischer Moment: Erstes jüdisches

Gebet in Sommerhäuser Synagoge nach über 90 Jahren

Die frühere Synagoge blickt auf eine wechselvolle Geschichte. Derzeit steht

das Gebäude zum Verkauf. Doch es gibt Bestrebungen, das geschichtliche Erbe

zu erhalten.

Jahrzehntelang wurde in der ehemaligen Sommerhäuser Synagoge kein jüdischer

Glaube mehr praktiziert, über 90 Jahre war das letzte Gebet in den

Räumlichkeiten her. Das sollte sich am vergangenen Sonntag ändern. Denn das

jüdische Gemeindezentrum Shalom Europa aus Würzburg nutzte seinen

'Sommerspaziergang' zur Entdeckung der Spuren jüdischen Lebens in

Sommerhausen und kam zum Gebet in der früheren Synagoge zusammen. 'Dass auch

der Rabbiner kommt, um das jüdische Nachmittagsgebet Mincha zu beten',

stufte Claudia Bartel als Organisatorin vor Ort als 'sensationell' ein. Es

gehört zur Krönung ihrer Bemühungen, an die jüdische Kultur und Geschichte

Sommerhausens nicht nur immer wieder zu erinnern, sondern das geschichtliche

Erbe als Bereicherung für das Heute zu verstehen und zu nutzen.

Synagoge soll mehr als nur ein Denkmal sein. Die Synagoge wolle sie

dabei nicht nur als Denkmal verstanden wissen, so Bartel. Dafür stehe sie im

Austausch mit dem jüdischen Gemeindezentrum. Rabbiner Shlomo Zelig Avrasin

dankte 'Claudia Bartel und den Sommerhäusern, die das unterstützten'.

Das Mincha-Gebet nach jüdischem Ritus wurde somit der feierliche,

historische Höhepunkt des Tages. Soweit bekannt, fand in der Synagoge 1928

der letzte jüdische Gottesdienst statt. Die Gemeinde war damals bereits so

klein, dass keine zehn Männer mehr vor Ort waren, welche im Judentum aber

nötig sind, um Gottesdienst feiern zu können. Eine Zahl, die am Sonntag um

ein Vielfaches übertroffen wurde. Bartel hatte auch die Nachbarn aus der

Casparigasse eingeladen. Damit war die Synagoge mit etwa 70 Gästen bis auf

den letzten Platz gefüllt.

Autor Jacobowitz sprach gar von einer Wiedereröffnung. Zu feiern war

Tu B‘Av – im Jüdischen ein sogenannter kleiner Feiertag – der unter anderem

den Beginn der Weinlese markiert und sich im modernen Israel als 'Tag der

Liebe' etabliert, ähnlich dem Valentinstag. Würzburgs Rabbiner, Shlomo Zelig

Avrasin bezog sich aber natürlich auf die den Freudentag begründenden

Überlieferungen aus der jüdischen Geschichte, die die Juden als Volk stärker

geeint hatten. Russisch, Deutsch und Hebräisch – Übersetzer Alexander Schiff

hatte mächtig zu tun. Dies aber wenigstens bei 'sehr guter Akustik'. Die

hatte der Würzburger Konzertsänger Igor Dubovsky der Synagoge bescheinigt,

nachdem er mit seinem seltenen Basso-Profundo spontan drei Lieder

beigetragen hatte. Bei Klez‘ Amore wurden jüdische Lieder wie 'Jerusalem aus

Gold' von Naomi Shemer teils freudig mitgesungen. Autor Alex Jacobowitz, der

für einen Berliner Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte gerade die

Transformation von Synagogen in Deutschland beschreibt, sprach gar von einer

Wiedereröffnung der Synagoge. Zwar sei derzeit nur der Rahmen erhalten, wo

der Thora-Schrein einen festen Platz haben müsste. 'Wisse, vor wem du

stehst' lautet die dort neu angebrachte, hebräische Inschrift aus dem

Talmud. Doch: 'Die Synagoge als ein Ort des Gebets ist mehr an den

Geschehensvorgang und weniger an die Architektur gebunden, wie das bei

christlichen Kirchen der Fall ist', erklärte Jacobowitz. Dennoch: die

bestehende Architektur der Land-Synagoge konnte besichtigt werden – bis hin

zur derzeit aufgeschütteten Mikwe. Die Geschichte dieser ab 1749 bestehenden

Synagoge für die Schutzjuden des Sommerhäuser Grafen erläuterte

Hobby-Historikerin Inge Eilers aus ihren umfangreichen Forschungen der

letzten Jahre. Ihr Fazit: 'Es ist Claudia Bartel zu verdanken, dass wir

unsere Synagoge wieder Synagoge nennen dürfen'.

Gebäude mit einer wechselvollen Geschichte. Das Gebäude blickt dabei

auf eine wechselvolle Geschichte zurück und steht wieder vor einer Wandlung.

Seit 1953 war es die katholische Marien-Kapelle gewesen. Bereits profaniert,

wird sie derzeit von der Katholischen Kirchenstiftung 'St. Nikolaus'

Eibelstadt zum Verkauf angeboten. Wie es dann mit dem Gebäude weitergeht,

liegt unter anderem bei dem neuen Eigentümer. Dass das Haus all die Jahre

unter den mehrheitlich evangelischen Sommerhäusern als 'ehemalige Synagoge'

bekannt geblieben war, sieht Bürgermeister Wilfried Saak als Zeichen für

eine tiefe Verwurzelung der Juden in der Gemeinde. 'Ich habe lange

gebraucht, herauszufinden, wo eigentlich die katholische Kirche ist', so der

einst zugezogene Saak. Geführt von Architekt Friedrich Staib, konnte auch

das sanierungsbedürftige Anwesen der jüdischen Weinhändler-Familie Palm

besichtigt werden, welches eine gemauerte jüdische Laubhütte besitzt.

Außerdem bot das Weingut Wirsching aus Iphofen eine Verkostung von koscherem

Wein an.

Die nächste Gelegenheit zur Besichtigung der Sommerhäuser Synagoge wird es

am Tag des offenen Denkmals, am 8. September, geben".

Link zum Artikel |

| |

| |

| |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in Bayern.

Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit A 85. 1988 S. 114. |

| Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann: Die jüdischen Gemeinden in

Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979 S. 403. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 499-500. |

| Jutta Sporck-Pfitzer: Die ehemaligen jüdischen

Gemeinden im Landkreis Würzburg. Hg. vom Landkreis Würzburg. Würzburg

1988 S. 53-54. |

| Hugo Mandelbaum: Jewish Life in the Village

Communities of Southern Germany. Feldheim Publications. Jerusalem 1985.

|

| Dirk Rosenstock: Die unterfränkischen

Judenmatrikeln von 1817. Eine namenkundliche und sozialgeschichtliche

Quelle. Reihe: Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg Band 13.

Würzburg 2008. S. 236-237. |

| Flyer: Jüdisches Leben in Sommerhausen - Synagoge

in Sommerhausen. Eingestellt 2025.

Download

möglich (pdf-Datei). |

| Klaus Wagner: Juden in Winterhausen. Hinweise

auf verschiedene Quellen (hier werden mehrere Juden aus Sommerhausen

genannt): siehe eingestellt

pdf-Datei. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Sommerhausen Lower

Franconia. A Jewish community is known from the mid-18th century with a

synagogue and school in the 19th. The Jews numbered 105 in 1816 and 21 in 1933

(total 1,109). Ten emigrated and nine left for other German cities in 1936-41.

Jewish homes were wrecked on Kristallnacht (9-10 November 1938) and the

last two Jews were deported to the Theresienstadt ghetto and Auschwitz,

respectively, in 1942-43.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|